-

地域ぐるみで子どもを育てるためのフォーラム

情報交換を通してネットワークを築き、地域で子どもを育てる意味・課題などを考える「地域ぐるみで子どもを育てるためのフォーラム」が2日、箕輪町文化センターであった。上伊那、諏訪地区の教育関係者など約250人が参加。日本冒険遊び場づくり協会理事・天野秀昭さんは「遊びは生きる力の源」をテーマに講演し、子どもたち自身が主役となって遊びを見出していくことの重要性を訴えた。

地域住民と世田谷区との協働で生まれた子どもたちの遊び場「羽根木プレーパーク」のプレーリーダーとして活躍する天野さんは「現代の大人は、自分の価値観でやっていいこと、悪いことを決め、子どもたちの遊びを制限する一方、“遊べない子どもが増えている”というが、遊べないのでなく、子どもたちは自分達が“やってみたい”という遊びを、大人が制限している」と指摘。「子どもは、“やってみたい”という自分から求める遊びをする中で、生きていることを実感し、命の根っこが育つ。大人の決めた世界で子どもを遊ばせ続ければ、生きている実感を喪失し、自分で生きる力を失ってしまう」と語り、子どもたちには自ら育とうとする力があることを強調した。

また現代は、迷惑をかけないように遊ばせようとするが「迷惑をかけない関係はありえない」とし、小さい時から迷惑をかけながら、かけてはいけない迷惑を学んでいく重要性を示した。

分科会では、地域で行っている子育て活動の実践発表もあった。 -

シンガー

伊那市

湯沢加代子さん

伊那北高校卒業後に渡米。ボストンにあるバークリー音楽院で2年間、ボーカル科で学び7月に帰国した。

故郷伊那での最初のステージは、8月の伊那市生涯学習センターでの「ジャズライブコンサートin伊那 思い出の映画音楽」だった。

「リハーサルが数回だけ。当日までリハーサルできなかった曲もあって不安だった」。迎えた本番。「観客との距離が近くてすごい緊張したけと、『いいよ、楽しんじゃえ』という気持ちになれて、一番よくできた。課題も残ったけど、バンドの方からもお客さんからも助けられたコンサートだった」。7曲を歌い上げ、賞賛の言葉と温かな拍手が贈られた。

音楽大学出身の母親の影響で、幼いころから音楽に親しみ、小学6年から高校3年まで駒ヶ根市の「すずらん少年少女合唱団」に所属した。「合唱は皆と一緒になれる感じがして楽しかった」。中学3年から三沢照男さんに師事し、クラシックの声楽を学んだ。合唱団の仏への演奏旅行でソロも経験。「度胸もついたし、舞台慣れさせてもらった」と振り返る。

高校受験のときにはすでに歌の世界に進路を決めていた。留学への思いが強く、英会話教室にも通った。

高校時代にゴスペルに参加。「パワフルでソウルフルでリズミカル。本当に歌っていて楽しい。今までやってきた合唱と世界が違った」。強い衝撃を受けた。大学は日本の音大を勧められたが、「本場のブラックミュージックに触れたい」と留学を決めた。

米国では幅広くボーカルを学び、特にR&Bを追求した。授業は先生1人に生徒8人くらい。一人ずつ歌いたい曲を先生と生徒の前で1曲歌ってアドバイスを受ける。レストランやイベントでも歌った。

「自分には向こうの人間性が合っていてすぐに慣れた。自分のやりたい音はもちろん、聞いたことのない音楽も、いろいろ聞かせてもらえた。いい環境で勉強になった」

授業の一つにオーディションが必要なゴスペルグループもある。約80人という大所帯は95%が黒人で、昔はアジア人は入れなかった。どうしても参加したくて、「先生お願い」と頼み込み、唯一のアジア人として無理やり席に座らせてもらった。

最初は「何だお前、みたいに視線が痛かった」。歌詞を書き写させてもらったり、よくわからくても口を合わせて歌ったり。「お前だけ音が違う」と言われないよう必死に学び、仲間になれた。「日本人はシャイだと思われている。向こうの人ばりに押していかないと。周りの空気に合わせるのはできるほう。その性格が役に立った」。なかなか利用できない学校の大ホールで、一緒に歌うことができた。「すごくうれしかった」。貴重な経験もした。

今後は、「年内は県内でライブをしたい。松本や長野を攻めたいですね」。R&Bを中心にちょっと新しいことをしたいという。

「歌から地球の匂いがするオーガニックシンガー」。友達からもらったキャッチフレーズ。「田舎育ちだから土の匂いがするのかな。自分でも大きな規模で歌いたいと思ってる。まだまだひよっこなので場を踏んで、恥をたくさんかいて大きくなって、いずれ東京に行きたい」。

シンガーとしての一歩を踏み出した。(村上裕子) -

現箕工へ新しく設置する08年度開始予定の多部制・単位制高校の内容面の検討がほぼ完了

高校改革プランに伴い、08年度開始となる多部制・単位制高校の設立準備を進める箕輪工業高校将来計画準備委員会と箕工の未来を育てる会は、新しい高校の中身の検討をほぼ完了した。多部制・単位制の特色を生かし、1クラス20人程度となる少人数教室を実現。普通科を基本に、科目選択の仕方で進学コース、工業コースなど、さまざまな方向に特化して学べるようにする。また、入学年度ごとの少人数ホームルームを設けるなど、心のケアにも努めていく。

3年間での卒業を目指す生徒の受け入れを想定する午前部に2クラス(80人)、午後部、夜間部はそれぞれ1クラス(40人)を設置し、従来の定時制を希望する生徒の受け入れを想定した。

工業コースを選択すれば、現在の箕輪工業工業科とほぼ同様の内容が学べる。また、地元企業との連携によりデュアル・システムを導入。各企業が持つ最先端技術が学べる実践的就業体験を取り入れていく。

定時制を希望する生徒への配慮から、定時制専用教室を設置したいとしているが、現状では教室数に限界があるため、県に対し設備の充実を求めていく。

今後は、教育課程の検討、パンフレットの作成を10月末までに進める。 -

悠生寮作品展

駒ケ根市の知的障害者更正施設「悠生寮」の利用者の作品展が駒ケ根市立博物館ロビーで10日まで開かれている。切り絵、貼り絵、刺しゅう、絵画、書など、利用者らが思い思いに制作した個性あふれる約20点の作品が展示されている=写真。訪れた人たちは「なかなか大したもんだ」などと作品の出来に感心しながら鑑賞している。入場無料。

-

南箕輪小6年2組が村へ1万円を寄付

南箕輪小学校6年2組(春日睦美教諭、33人)は1日、役場を訪れ、災害支援に使ってほしいとフリーマーケット売上金の半分1万円を寄付した。

4年生からリサイクル活動に取り組んでおり、8月下旬の大芝高原まつりの際、家庭で不要になったものを再利用しようとフリマを開いた。7月下旬の梅雨前線による豪雨災害を受け、自分たちで使うのではなく、被害を受けた人の力になれればと、話し合って寄付することに決めた。

役場には、春日教諭の引率で、フリマ係の代表3人が訪問。

義援金を受け取った唐木村長は感謝し、来年のまつり参加を呼びかけた。

フリマでは、タオルや陶器など日用品、子ども服のほか、牛乳パックを使った手作りの小物入れなど180点を販売した。また、まつりのおまつりパレードにも参加し、楽しんだ。

唐沢涼君は「まつりに参加して、地域にかかわることができた。貯めたお金も渡せたので、よかった」と話した。 -

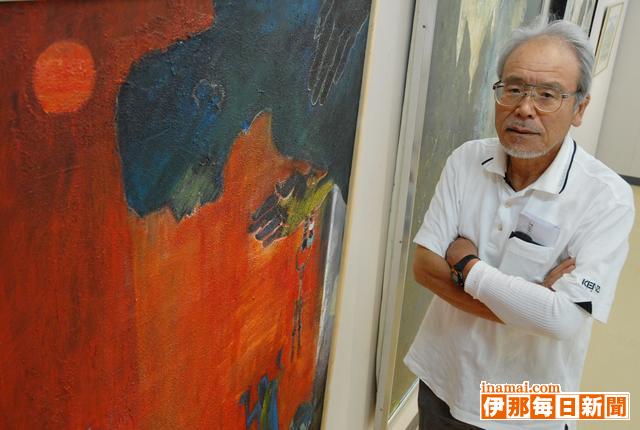

洋画家の富成勇夫さん 人生の中で絵は・ス楽しみ・ス

「優しさがにじみ出た絵」「ほわーんっと温かみがある作品ばかり」竏秩B

5日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで個展「竏猪・ナ(のぼとけ)の詩・異文化への憧憬(しょうけい)竏秩vを開く。愛きょうのある男女の道祖神「双体野佛」や、昨年の欧州スケッチ旅行で描いたポルトガル、スペインの街並みなど、油絵、水彩画の計50余点が並ぶ。

◇ ◇

駒ヶ根市在住で、伊那美術協会、信州美術会会員、新世紀美術協会準会員などの肩書きを持ち、画歴は約50年。定年退職するまでは、小中学校の図工・美術教員として、上伊那を中心に10校以上の学校で働き、現在は画家としての道を歩む。

◇ ◇

昨年3縲・月の3週間のスケッチ旅行は若桑みどり著「クアトロ・ラガッツィ竏駐V正少年使節と世界帝国竏秩v(集英社)をテーマにヨーロッパを訪問した。

「クアトロ竏秩vは500年前、織田信長の許可を受け、キリスタンの日本人少年4人がバチカンのローマ法王を表敬訪問する話。少年らは往復8年の旅路を経て本土へ戻るが、豊臣秀吉の時代へ移り変わっており、禁教令でひどい弾圧を受けて生涯を終えている。

少年たちを偲び、4人が辿った一部の足跡を追って、ポルトガル、スペインの教会、古城、街並みをスケッチ。ポルトガルのエボラ教会では少年2人が曲を演奏し、拍手大かっさいだったと記された、大聖堂のパイプオルガンなどを描いた。

ヨーロッパの美しい風景を目の当たりしたのと同時に、「少年たちは最後のことなんか予想もせず、この風景に目を輝かせていたのか」と哀れな気持ちを胸いっぱいにし、帰国の途についたという。

◇ ◇

退職後は海外へスケッチ旅行へ出掛ける機会が増えた。ヨーロッパは6年間で約5カ国を3回訪欧。500縲・00年前の石造りの建物など古い街並みを探訪する。

「日本人は異文化に憧れを持っている。観光旅行、グルメ旅行など、向かう目的は皆と同じ。写真を撮る代わりにスケッチをしてくるだけのこと」

「のんきに絵を描けることはぜいたく。金は無いけど、スケッチ旅行も続けたいし、もっと重厚な作品を描きたいね」。人生の中で絵とは・ス楽しみ・スだという。

※「富成勇夫個展竏猪・ナの詩・異文化への憧憬竏秩vは5日まで、ベルシャイン伊那店2階文化ホールで開催中。午前10時縲恁゚後6時30分(最終日は午後4時)。 -

魚取りやいかだ遊びに熱中

飯島町中央公民館の父と子の冒険隊が27日、父子25人が参加し、田切の天竜川支流フッ川であった。

フッ川の淵に繰り出した父子は、歓声を挙げながら、たも網やせせりを使って、魚取り。天竜川から遡上したアユやアカウオ、ドジョウ、カジカなどのほか、八つ目ウナギも取れ、子どもたちを喜ばせた。

また、天竜川の河川敷で、流木を拾い集め、ロープで縛り、いかだも作り、フッ川に進水。水量がないため、いかだの前後にロープを着け、子どもを交代で乗せ、引っ張った。

子どもたちは「落ちそうになったが、怖くなかった」と大喜びしていた。 -

箕輪南小と東小の1、2年生が交流

箕輪町の箕輪南小学校と箕輪東小学校の1、2年生が29日、交流した。近い学校同士、交流して仲良くなろうと計画し、2年生は南小、1年生は東小でそれぞれ楽しく遊んだ。

2年生は、東小周辺に川遊びできる環境がないため、南小の学校林に流れる沢で沢ガニ採りを計画した。当初予定した7月は、悪天候でカニ取りができず、ドッジボールなどゲームで交流。この日は待ちに待った2回目の交流で、東小の31人は虫採り網と小さい水槽などを持って学校林に到着した。

生活科の授業で訪れている南小の15人が案内し、石を動かしたり、目を凝らしてカニを探した。「いた!」「カニ!」とあちらこちらで響く歓声にまぎれて、時には「助けて縲怐Aはさまれた」などという叫び声も。児童は沢を行ったり来たりしてカニ採りに夢中になっていた。 -

【記者室】サイトウキネンって何?

「サイトウキネン? 何それ」。1カ月近くにわたって松本市で開かれているサイトウ・キネン・フェスティバルに県内の小学6年生と自律学校の児童が招待されるが、当の小学生の多くは冒頭のような反応だ▼サイトウはチェロ奏者、指揮者で桐朋学園などで後進の育成に力を尽くした故齋藤秀雄氏のこと。彼を恩師と仰ぎ、世界で活躍する100人以上の演奏家が集まって84年にオーケストラが生まれた▼齋藤氏に指揮を学んだ小沢征爾さんらが中心になって92年から毎年フェスティバルを開き、児童の招待も第1回から続けている。多くの児童にとって一生の間に聴く中で最高の演奏かもしれないことをよく肝に銘じて聴いて来てほしい。間違っても寝たりせずに…。(白鳥記者)

-

大人気リトミック教室新たにスタート

楽しみながらリズム感を養う乳幼児親子対象の宮田村公民館リトミック教室が大好評で1日、新たに2クラスに分かれて開講した。計49組の参加があり、年末まで9回開く。

同教室は音楽指導者でつくる宮田ミュージックサークルの瀧澤智恵子さん=大原区=、赤羽みゆきさん=南割区=、下沢恵美さん=中川村=を講師に迎え、今年2月に開講した。

気軽に体を動かせるうえに、交流も深められるとあって口コミで評判に。予定の12回を終えて8月に一旦閉講したが、同公民館は寄せられる要望にこたえてリニューアルして再開した。

参加希望者が多いことから、今回は2歳以下の「ちびーず」と2歳以上の「ちゃいるず」に分けて実施。

初回のこの日も、ピアノのリズムにあわせて手足、そして体全体を動かした。

手拍子打ったり、手をつないでステップ踏んだり。すぐにみんな仲良しになり会話も弾んでいた。 -

「リトルバーズ-イラク・戦火の家族たち」上映会

中川村教育委員会は26日夜、綿井陽健第1回監督作品「リトルバーズ-イラク・戦火の家族たち」の上映会と綿井監督の記念講演があった。

約200人が来場、03年3月の米軍のイラク空爆以来、ニュース番組でイラクからの中継レポートを続けたビデオジャーナリスト綿井健陽さんが1年半の取材映像を基に製作した映画「リトルバーズ、-イラク戦火の家族たち」を鑑賞した。

記念講演会では、今年3月、再び、バクダットに訪れた綿井監督は、映画で登場した家族に、2年振りに再会。その時の様子を映像を交えながら紹介した。この中で「バクダッドは誘拐や殺人が横行し、外国人が外を歩ける状態でなかった。アリ・サクバン家の奥さんは外出できない状態が続き、子どもたちも学校に行く以外は家の中に閉じこもっていた。アリさんの弟は車から銃を乱射され、亡くなった。米軍の非人道兵器クラスター爆弾で右目を負傷した少女、ハディールは右目に爆弾の破片が入ったまま。おじさんも家の前で殺害された。いつ、どこで、だれが殺されるか分らない」と話し、戦争の悲惨さ、不条理さを訴えた。 -

昔の人の暮らし方で3日間過ごす

飯島町教育委員会の第2回飯島陣屋通学塾(第1陣)が小学3年から中学1年までの20人が参加し、27日縲・9日まで行なわれ、陣屋の特性を生かし、火打石で火を起こすなど昔の人の暮らしに近い、不便さにこだわった。

子どもの生活習慣の形成と異年齢の子どもたちの交流を通して、人間関係の構築を図ることがねらい。

27日、陣屋に集合した子どもたちは早速、3日間使用するはしやコップを竹で作り、火打石で火を起こし、かまどでご飯を炊き、みそ汁を煮、囲炉裏で魚を焼くなど、班ごとに役割分担し、夕食の用意をした。

夜はろうそくの明かりで寺子屋。島崎藤村の「雀のお宿」の朗読をした。

翌朝は午前5時起床、朝食準備、陣屋内の掃除、ラジオ体操を済ませてから、朝食。みんなそろって、集団登校した。

帰塾後はうどんを打ち、ニワトリのすき焼きで夕食を取った。

子どもたちは「かまどで炊いたご飯はおいしかった」と笑顔。 -

水泳参観、中川西小

中川村の中川西小学校は25日、各学年ごと水泳参観を行い、夏休み中の練習の成果を披露した=写真。

このうち、2年生はは低学年プールで、並んでバタ足、水に顔をつける、だるま浮、なカエルさん、水中じゅんけんなど水慣らしや、壁面をキックし、背伸びバタ足、クロールなどを精いっぱいの泳ぎを見せた。

プールサイドでは保護者がずらりと並び、「すっかりに水に慣れて、楽しそう」などと話しながら、わが子の力泳を見守っていた。 -

祇園祭、夏まつり写真コンテスト審査会

宮田村津島神社祇園祭、みやだ夏まつりの写真コンテスト審査会は31日、村商工会館で開いた。主催者の村商工会などが推薦、特選など各賞を選考。入賞者は3日付けの本紙で発表する。

今回は昨年より11点多い77点の応募があった。7月の祇園祭、夏まつりの風景を、さまざまな角度から撮影した多彩な作品が集まった。

神社石段から投げ落とす「あばれ神輿」や商店街を練り歩く踊りの輪など、臨場感あふれる力作の数々。審査員を悩ませていた。

優秀作品は観光ポスターなどに使われる。 -

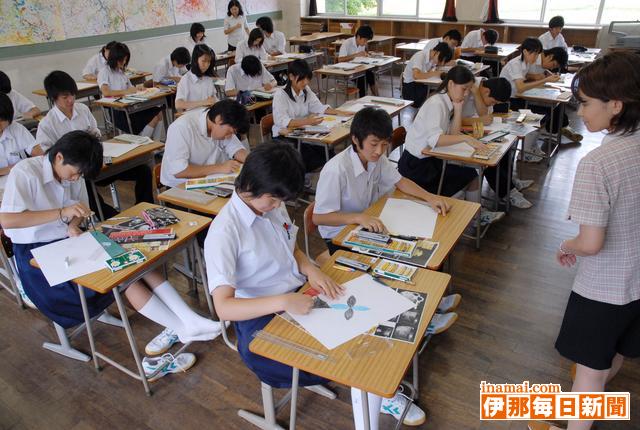

能装束の美学び 紋様創作にも挑戦

駒ヶ根高原美術館(駒ヶ根市)が委託を受ける、06年度文化庁芸術拠点形成事業「室町から平成へ竏駐坙{文化の普遍性と能装束の美」の出前講座が29日、伊那市の伊那中学校であった。同校3年の選択美術の生徒26人が参加し、能衣装に施された紋様について学習を深めた。

出前講座は中学生を対象とした事前学習で、能に対して親しみと理解を深めることが目的。上伊那では伊那中を含め、駒ヶ根東、赤穂(ともに駒ヶ根市)の3校が対象となっている。

この日は、同美術館の松井君子副館長ら関係者3人が学校を訪れ、紀元前数千年前の牛やヤギ、幾何学模様といった、さまざまな世界の紋様の資料などで講義。クレヨン、コンパスを使って、生徒ら一人ひとりがオリジナル紋様の制作もした=写真。

魚や動物などをイメージした紋様を創作。コンパスで描いた円を花びらにしたり、「美」の文字を紋様にしたりと、個性豊かな作品が完成した。

同事業はそのほか、浅井能楽資料館の山口憲館長による全7回の「能装束講座」、駒ヶ根能「三輪」の鑑賞などがあり、10月下旬縲恬・N3月上旬、駒ヶ根高原美術館で開く。 -

戦争の記憶今に残そう

教訓新たに、戦時品持ち寄りながら

飯島町郷土研究会(桃沢匡行会長、60人)は29日、戦争体験を風化させないようにと、戦時中の品を持ち寄って思い出を語る会を開いた。旧日本軍の指揮命令が記された「作戦要務令」など貴重な資料もあり、国のために退却することを許さず、突き進んだ戦争の愚かさを改めて心に刻んだ。

終戦記念日を迎える8月に同会は、6年前から「戦争体験を語る会」を開いてきた。

昨年は休止したが、会員の高齢化も進み、体験とともに戦争資料も散逸すると危ぐ。悲惨な戦争の歴史を改めて振り返ろうと、初めて思い出の品を持ち寄る方式で開催した。

会員ら約20人が参加。出征時に肌身離さず持っていった「武運長久」の寄せ書きがされた日の丸、戦争を鼓舞する当時の雑誌、鉄製の戦闘帽など持ち寄り、当時の記憶をたどった。

「作戦要務令」を持参した男性は「これには部隊を前進させることは書いてあっても、退却することには全くふれていない。何でもかんでも進め、進め。日本軍の性格が良く現れている」と話した。

人道の優先を許さなかった、我が国の歴史の1ページ。戦争が残した教訓をもう1度見つめ直していた。 -

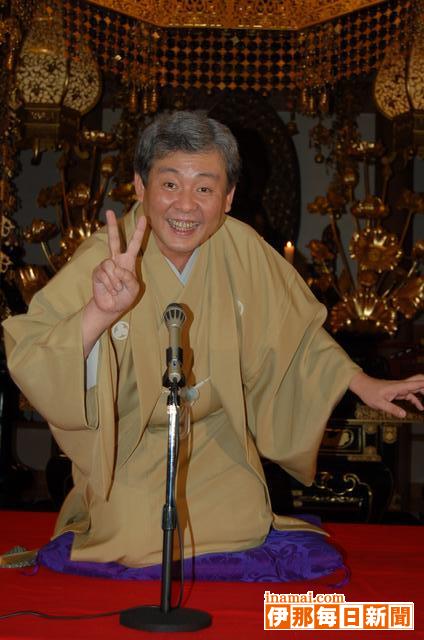

柳家喬太郎独演会、300人が大爆笑

喬太郎寄席、師匠の高座が残暑をふっ飛ばす-。駒ケ根市の落語ファンでつくる「喬太郎を駒ケ根に呼ぶ会(略称喬駒会、唐沢亨会長)」は27日夜、「第7回柳家喬太郎独演会」を上穂栄町の安楽寺で開いた。約300人が来場、師匠の「松竹梅」「牡丹燈篭(とうろう)」、新作の「8月下旬」で大いに笑い、落語の楽しさをたん能した。

今回は7回目とあって、新作、古典織り交ぜての3演目。大家の後継ぎに嫁さんが来るということで、長屋の松さん、竹さん、梅さんというおめでたい連中がお祝いのあいさつに行くことになった。それぞれ割り台詞で、松さん「なったなったジャになった」。竹さん「なにジャになられた」までは良かったが、梅さんは「長者になった」と言うべきところを「大蛇になられた」「亡者になられた」:。3人の人物描写が見せ場の前座噺「松竹梅」でスタート。

色男の侍、萩原新三郎に恋焦がれて死んだお露、その看病で亡くなった女中のお米。ふたりは幽霊になって、牡丹の花を描いた燈篭を持ち、夜な夜な新三郎のもとに通ってきた。2人が幽霊とは知らない新三郎はお露と深い仲に:。おなじみ、怪談「牡丹燈篭」。たっぷりと聴衆を怖がらせた。

最後は10日前に作ったばかりの期間限定噺「8月下旬」。祖父の待つ田舎に電車で、1人旅をする少年と乗り合わせた乗客の悲喜こもごもの人生を語った。 -

「水」をテーマに少年ふるさと教室

中川村公民館の村の自然や文化に知識と理解を深める少年ふるさと教室が27日あり、浄水場や下水道処理施設を見学し、「水」について理解を深めた。

文化センター前に集合した小学4-6年生10人はバスで美里の沢入浄水場に移動。村水道課の小林好彦さんから、水道水ができるまでの説明を受け、実際に取水した水の大きな砂やごみを取り除く沈砂池や、小さなごみを薬を使って大きな固まりにして、沈める薬品沈澱池、約1メートルの砂の層で小さなごみを取り除くろ過池などを見て回った。

また、公共下水道の処理施設、大草浄化センター、片桐浄化センターも見学し、上下水道の大切さに理解を深めた。 -

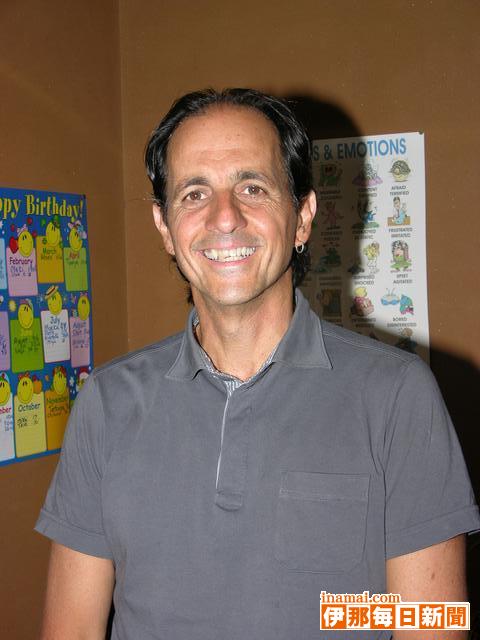

【英会話教室オーナー マルコ・メランソンさん】

3年前の8月に駒ケ根に移り住み、英会話教室を開いた。「世界に向けて橋を架けよう」との思いを込めて「ブリッジ・ラングィッジ・スクール」と命名。人柄を反映した楽しい指導や、喫茶店での多人数レッスンなど、数々のユニークなアイデアで人気を集めている。現在、一般と小・中学生それぞれ30縲・0人の生徒を持って多忙な毎日を送っている。

◇ ◇

米国南部のニューオーリンズに生まれ、西海岸のサンフランシスコの大学でテレビ放送や映画の制作を学んだ。卒業後は教師の勉強をする傍ら、ナイトクラブでDJ(ディスク・ジョッキー)やバーテンダーなどの仕事も経験した。

ある日のホーム・パーティで、妻・友枝さんと出会った。

「彼女はぼくに近寄って来なかった。怖い人と思ったらしい」

最初は友達として付き合っていたが互いにひかれ合うようになり、その後東欧のチェコで結婚。95年に夫婦そろって日本に来た。

友枝さんの実家のある横浜に住み、東京の英会話学校で講師をしていたが、もっと良い環境を求めて白馬や北海道などに家を探した。伊那にも数年間住んだが、駒ケ根の自然や環境などが気に入って転居を決めた。

◇ ◇

初めて訪れた日本の印象は「町がきれい。古い建物ばかりの国竏窒ニいうイメージだったが全然違った。それにたくさんの電車やバスが時間ピッタリに動いていることには驚かされた。素晴らしいのは四季。ベリー・ナイス! 美しい」。

生活習慣の違いにはさほど戸惑いは感じなかった。

「以前住んでいたチェコも玄関で靴を脱ぐ習慣だったし、自分自身も部屋ではだしやスリッパでいるのが好きだったから。温泉も大好き」

食文化も「スシが好きで、サンフランシスコのレストランでよく食べていた。でも日本のすし屋さん高いね。だから回転ずししか行けない。あと、サケも好き。熱燗(かん)はいいね。日本の食べ物はみんなOK」

ニューオーリンズには1年か2年に一度、家族で帰っている。

「駒ケ根は大好き。でもやっぱり時々故郷が恋しくなる。これからもずっとここに住むかどうかは分からない。子ども2人には大きくなったら米国の大学に行ってほしい。両方の国の文化を知ることが大事だと思うから。ぼくの希望だけど…」

スクールへの問い合わせ・申し込みはTEL81・5576へ。

(白鳥文男) -

ピアノとビオラのセッション楽しくミニコンサート

宮田村町三区でピアノ教室を開く宮下和子さんは28日、友人で弦楽奏者の西薗真理さん=京都府在住=と一緒にミニコンサートを宮田村民会館で開いた。ピアノとビオラの楽しいセッションは、訪れた人たちを魅了。クラシックから唱歌まで幅広い曲目で盛りあがった。

コンサートは駒ケ根市内で開いた昨年に続き2回目。会場には乳児を連れた若い母親から高齢者まで幅広い年代の人たちが集まった。

シューベルトの名曲など、2人が息のあった演奏を披露。「やしの実」「夏の思い出」など耳なじみの曲では、演奏にあわせて聴衆も一緒に口ずさむ場面もあった。

1時間ほどのコンサートはあっという間。和やかな雰囲気で午後のひととき、みんなで音楽に親しんでいた。 -

フラダンス・フラメンコ発表会

駒ケ根市のダンス教室「スタジオAKI」(国澤晶子代表)は27日、講座生らによるフラダンス・フラメンコの発表会を同市のアイ・パルいなんで開いた。南信各地の20縲・0歳代の生徒ら約60人が出演し、日ごろの練習の成果を発揮する見事なダンスを披露した=写真。鮮やかな衣装を身にまとった出演者らはフラダンス、フラメンコそれぞれ約10曲を踊り、詰めかけた約400人の観衆を魅了した。

同スタジオの発表会は2回目。国澤さんは観客を前に「2年前からグループレッスンを個人指導に徐々に切り替えてきたため、皆実力がアップしている。心行くまで楽しんで」と呼び掛けた。

国澤さんと小学校の同級生だった縁で橋本ピアノ教室の発表会も同会場で併せて開かれた。 -

いいちゃんまちづくり連絡協議会が研究集会

飯島町のいいちゃんまちづくり連絡協議会(三石繁会長)は27日、飯島文化館で、研究集会を開き、町水道課の藤木清さんの講演に耳を傾け、分科会では「環境」「子育て支援の活用」「男女共同参画の地域課題について」をテーマに話しあった。

男女共同参画社会づくりに向け、諸問題に取り組み、住みよい飯島町を目指す同集会に、会員や一般町民ら50人が参加した。

「飯島町の水」と題した講演で、藤木さんは町の上水道の歴史や、樽ケ沢浄水場の概要に触れ「75年から供用開始し、32年経過したが、現在でも十分な施設能力がある」とした。

この後、3会場に分かれ分科会。「環境」分科会では「古紙回収方法が徹底されてない」「ペットの野生化により、ごみが荒らされた」「アパート住民のごみの出し方が悪い」などの苦情や意見が出された。

「子育て支援の活用」分科会では「病気になった時の預かってもらえる所がほしい」「子育て中はノイローゼになりそう」など切実な訴えもあり、仲間づくりの場、地域づくりの必要性などが話し合われた。

このほか、男女共同参画の課題として「耕地の役員も男性まかせにせず、女性パワーの活用を」「公の場で活躍できる人材(女性)の育成が必要」-などが挙げられた。 -

中沢小水泳記録会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は25日、水泳の記録会(高学年)と発表会(低学年)を開いた。快晴に恵まれてギラギラと強い日差しが照りつける中、児童らは教職員や訪れた保護者らの前で精いっぱいの泳ぎを見せた。

記録会には4縲・年生が自由形と平泳ぎの25メートル、50メートル、100メートルに入り交じって出場。それぞれの限界に挑戦した。児童らは1人ずつ名前を呼ばれると緊張した表情で位置につき、号砲とともに一斉にスタート=写真。見守る児童らから「頑張れ」「もう少しだ」などと大きな声援が飛ぶ中、水しぶきを上げて懸命に泳いだ。次々にゴールした児童らは体力を使い果たして一様に疲れ切った様子だったが、泳ぎ切った達成感で口元にはそれぞれ満足そうな笑みが浮かんでいた。 -

伊那市・新山の小学生と園児カレーづくりで交流

伊那市の新山小学校で25日、全校と近くにある新山保育園による、カレーパーティーがあった=写真。計約70人が参加。児童が園児の世話を見ながら、皆で協力して完成させたカレーを味わった。

全園児9人の小人数の同園では「限られた園児数の中では人との交流が広がらない」と学校行事への参加を依頼したのがきっかけ。本年度から連携を取り、「七夕集会」などの児童会活動を一緒に展開している。

この日は、6班に分かれ校庭でカレーをつくった。児童たちが育てたジャガイモ以外の材料は、各班が話し合いで決めた、ズッキーニ、トマト、チーズなど、それぞれが味を競いオリジナルカレーを完成させた。

園児たちも野菜を切ったり、皮をむいたりとお手伝い。中には小学1、2年生が、かわいい後輩の面倒を見ている姿もあり、和気あいあいとした雰囲気で調理が進んでいた。

間山静園長は「人との触れ合いを深め、広がりのある交流を」と期待。児童会長の間沢亮太君(6年)は「保育園児の参加があったほうが交流が深まる」と感想を述べていた。 -

駒工で大学の授業

文部科学省の外郭団体・科学技術振興機構が理数系教育の充実を支援するSPP(サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト)の一環として駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は25日、情報技術科2年生33人を対象に、大学教授による授業を行った。

同校を訪れた諏訪東京理科大(茅野市)システム工学部電子システム工学科の宮澤悟教授が「高度シミュレーターを使用して理解する最適設計技術」について講義。「難解かもしれないが、重要な部分だけは何とか分かってほしい」と話しながら、フイードバック制御などについてプロジェクターを使って丁寧に説明した。生徒らは難しい授業内容に時折頭を抱えながらも、教授の言葉を一言も聞き漏らすまいと真剣な表情で講義に聴き入っていた=写真。

連携授業は全3回。2回目は9月5日に諏訪東京理科大で、3回目は同11日に駒工で行われる。

駒工は4年前から諏訪東京理科大と科学技術教育連携協定を結び、高校での学習内容が先端技術とどうつながっているかなどについての講義や実験などに取り組んでいる。 -

園児のハートをキャッチ

宮田中2年、手作り絵本で読み聞かせ

読み聞かせや遊びなどを通じて、保育園児と交流している宮田村の宮田中学校2年生。このほど生徒一人ひとりが絵本を手作りし、園児に読み聞かせた。オリジナルの物語を創作したり、絵に凝ったりと、力作揃い。園児のハートをしっかりとつかんだ。

5月の交流時に読み聞かせに挑戦。「どうやったら喜んでもらえるのか?」と念頭に入れて、生徒たちは絵本をつくった。

物語を創作したり、迷路や間違い探し、クイズなどのアイデアを散りばめたり。自分が幼かった頃の記憶も引っ張り出して、ようやく完成させた。

7月から8月にかけて学級ごと、交流する近くの中央保育園を訪問。24日は2年2組が苦心の力作を携えて訪れた。

既製本のように体裁が全て完ぺきでなくても、手作り感が醸し出す雰囲気は満点。園児は読み聞かせるお兄さん、お姉さんに寄り添い、絵本の世界に引き込まれていた。

同学級の平林梨子さんは「小さい頃読んだ絵本を思い出し、出来るだけ分かりやすく書いてみました」と話し、喜ぶ園児の姿に目を細めていた。

交流は家庭科の授業の一環。園児とふれあった体験をもとに、今後は家族について考える学習につなげていく。 -

全国国際教育研究大会

「グローバル社会における異文化理解と共生竏鋳n域からの発信」をテーマに24日、第43回全国国際教育研究大会が駒ケ根市の市文化会館で開かれた。全国国際教育研究協議会など主催(共催・JICA国際協力機構駒ケ根青年海外協力隊訓練所)。全国各地の高校の教職員、生徒らのほか、国際関係機関の職員、会員など約700人が参加し、国際教育について理解を深めた。

1日目には第26回高校生英語弁論大会、第6回留学生日本語弁論大会が行われた。上伊那からは上伊那農業高2年の御子柴すみれさんが英語弁論大会に出場。モンゴルを訪れた時の体験などについて流ちょうな英語で堂々と発表し、全国国際教育研究協議会会長賞を受賞した。

国際理解に関する研究と実践の発表では、駒ケ根市の赤穂南小学校西澤浩教諭が「義務教育におけるJICA駒ケ根と連携しての国際理解教育の実践竏註「界情報センター開設とその発展活動」について発表した。

基調講演としてベストセラー『世界がもし100人の村だったら』などの著作で知られる作家の池田香代子さんの講演「100人の村、あなたもここに生きています」が行われた。

大会2日目の25日には、3分科会に分かれての実践発表とワークショップのほか、シンポジウム「学校現場に生かす国際理解教育とは」などが同会場で行われる。 -

公民館ハーモニカ教室

念願叶いデイサービスで演奏

宮田村公民館ハーモニカ教室(森山悦司代表、14人)は24日、村社協のデイサービスを訪問し、初のミニコンサートを開いた。昔懐かしいメロディで高齢者を楽しませ、念願だった演奏会は成功を収めた。

同教室は昨年6月に開講。昨年秋の村文化祭に出演して2曲を演奏したが、5曲弾けるようになったら外にも飛び出して演奏活動をしようと目標に決めていた。

月1回の練習を積み重ね、徐々に腕をあげたメンバー。レパートリーも増え、この日を迎えた。

埴生の宿や里の秋など、数曲を演奏。ふるさとを演奏すると、郷愁帯びた音色にあわせ、デイサービス利用者も一緒に口ずさんだ。

リズムを体全体でとって大喜びのおじいちゃん、おばあちゃんの姿も。

信濃の国をみんなで合唱した後には、余韻覚めやまぬ利用者からあっと驚きの大きな声援も飛んだ。

「喜んでもらえたら、我々も本当にうれしい。今後も色々な機会に演奏できれば」と森山さんらは話していた。 -

県指導員が宮田村の文化財をパトロール

県文化財保護指導員による文化財パトロールが23日、宮田村で行われた。県史跡の中越遺跡(中越区)、県宝の宮田宿本陣(新田区)の2カ所で、県教委、村教委立会いのもと保存状況などを確認。適切な管理に向けアドバイスなどもした。

県指導員は上伊那に2人いて年2回、全市町村の国県指定の史跡、名勝、天然記念物をパトロールしている。

この日は、御子柴泰正指導員が宮田村内の2カ所を訪れた。

中越遺跡では復元した縦穴式住居が8年ほど経過し、虫食いも見られる状況になったことから、「薫蒸してみるのも一つの手段」とアドバイス。

本陣では、土蔵の瓦屋根が劣化し、対策を考えていると村教委が説明。今後の対応について意見を交換する場面もあった -

雪割草の会が童心にかえって折り紙

宮田村の女性グループ「雪割草の会」(田中裕身会長)はこのほど、中越区の新谷寿子さんを講師に迎えて折り紙を学んだ。昔を懐かしみながら体験。手先を使って、つくる楽しさを実感した。

同会は農業女性を中心に構成し、さまざまな体験にも挑戦している。

この日も、童心に帰って折り紙に没頭。新谷さんから手ほどきを受け、夢中になってかえるや風船、鶴などを折っていた。

2610/(日)