-

伊那美術展 個性豊か力作ぞろい

伊那美術協会(柴田久慶会長)の第82回伊那美術展が11日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。秀作が集まった個性豊かな展示に、初日から多くの人が鑑賞に訪れにぎわっている=写真。18日まで。

今回は権兵衛トンネル開通を祝し、木曽谷の作家11人の招待作品も含め、会員や一般の力作227点を出品。日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門のほか、一作年からジュニアの部を特設し、高校生の作品も前年度比約2倍の31点が並ぶ。

1924(大正13)年に「黒百合会」として発足し、上伊那の芸術文化の向上を目的に始まった展示会。現在の会員は224人と県内でも有数の美術団体に成長した。関係者によると、一人ひとりの作品は年々レベルアップしているという。

近年は女性の作品が多く出品されているのが特徴。柴田会長は「子育てや仕事が終わり、若いころできなかったことを、熱心に勉強している」と分析。作品展全体の総評は「自分の自由な発想を作品にした、見ごたえのある展示になっている」と話している。

午前10時縲恁゚後5時30分(最終日は午後4時)。入場無料。

受賞者は次の皆さん。

▽伊那美術協会賞=亀井政昭(南箕輪)▽伊那市長賞=竹内慶子(駒ヶ根)▽伊那市教育委員会賞=内田三智子(箕輪)▽権兵衛トンネル開通記念賞=中山隆文(伊那)▽会員佳作賞=吉田冴子(箕輪)小林佑子(伊那)倉田多喜子(駒ヶ根)▽奨励賞=岩佐みね子(駒ヶ根)赤羽英子(辰野)湯沢ふき子(伊那)木下和子(伊那)▽新人賞=宮島覚(駒ヶ根)北原洋子(伊那)東城順子(松川)今井絢(辰野)小松るり子(諏訪)原麻里子(南箕輪)▽ジュニア奨励賞=西尾辰也(伊那)白鳥嵩(伊那)下島恵美(伊那)清水真希(駒ヶ根) -

高遠高校1年生禁煙教育講座

高遠高校(福沢務校長)で8日、1年生125人を対象とした「禁煙教育講座」があった。喫煙による健康への害について知識を習得することで、喫煙防止につなげる機会とした。

講師は、長谷国保直営美和診療所の岡部竜吾所長。「タバコのはなし縲怎^バコに隠された真相を知ろう縲怐vと題し、たばこに含まれる有害物質や、喫煙によって起こる病気などをスライドに映し出して紹介した。

身体に影響を及ぼす有害物質は、発がん率を多く含むタールや、脳の働きを低下させる一酸化炭素など百数十種類に上ると説明。病気のなかでも肺がんについては、吸い始めの年齢が若いほどなりやすいことや、たばこの消費量に伴って肺がん率が高いことなどを教え「今はいいかもしれないが、20年、30年後に(肺がんに)なる可能性が高い」と注意を促して、喫煙しないことを勧めた。

生徒たちは、グループになってたばこについて知っていることを出し合ったり、岡部所長の講話に真剣に耳を傾け「たばこの煙で体がさびる」(岡部所長)ことに理解を深めた。 -

駒ケ根郷土芸能まつり

第19回駒ケ根郷土芸能まつりが11日、駒ケ根市の市文化会館で開かれた。市内の34団体が出演し、神楽、舞踊、民謡、バレエ、剣舞、大正琴、吟詠などを次々に披露した。大きなステージでの発表とあって、出演者はそれぞれ緊張した面持ちで登場したが、踊りや演奏を始めると次第に落ち着いた表情になり、日ごろのけいこの成果を存分に発揮して見事な芸を見せていた=写真。

客席の観衆は「大したもんだね」「きれいだね」などとささやき合いながら、披露される芸の数々に夢中で見入っていた。 -

宮田氏の末裔、故女性俳人の想い遠祖伝来の地に

中世に宮田村一帯を治めていたとされる土豪・宮田氏の末裔(まつえい)で、戦後を代表する女性俳人だった故桂信子(本名・丹羽信子、1914‐2004)さん。祖先を想う気持ちが人一倍強かった故人の遺志を受け継ぎ、門下生で現代俳句協会長の宇多喜代子さんが12日、同村を訪問。故人が生前・ス幻の城・スと胸の内に秘めていた北割区の宮田城址に足を運び、30年に及んだ想いを遠祖伝来の地に届けた。

桂さんは30年ほど前に一度来村。「句碑を建てることがあるならば、祖先の築いた城跡に」と、宮田城があった場所を探した。

しかし、定かな位置を確定できず、その時の様子を雑誌に「幻の城を訪ねて」と寄稿している。

地元の宮田城址保存会が中心になって城址の再整備が始まると、一昨年末に病床で聞いたが、病状は回復せず・ス幻の城・スを目にする夢は叶わなかった。

そのことをずっと気にかけていた保存会の春日会長。桂さんの祖先を大切にする気持ちを知っていた宇多さんの思いも一致した。

保存会が城址に建立した宮田氏一族の慰霊碑には、この日のために桂さんの遺影も掲げられ、約10人の保存会員が同席。

一緒に祈りを捧げた宇多さんは「生きていたら、どんなにか喜んだことと思う。本当に地元の皆さんのおかげ」と感謝した。

「句碑をつくるならば死後にして」と生前、言葉を残した桂さん。春日さんは「これも何かの歴史のつながり。ぜひ句碑もつくりたい」と話していた。 -

伊那市の西箕輪「通学合宿」

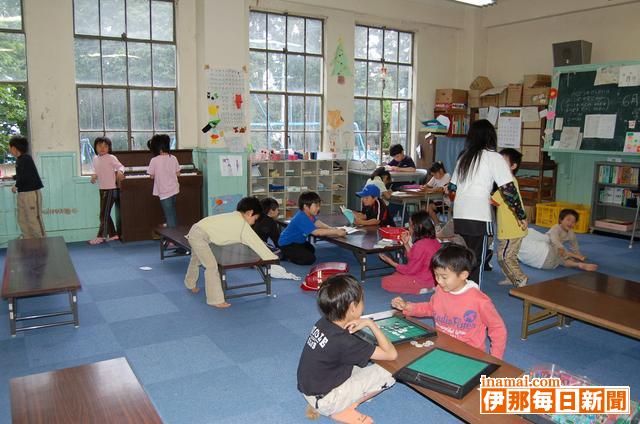

公民館に宿泊し、異年齢の集団生活の中で自主的な児童を育てる「西箕輪通学合宿」が5泊6日の日程で11日、伊那市の西箕輪公民館で始まった。西箕輪小学校の4竏・年生29人が初日は、夕食づくりやキャンプファイヤーを楽しみ、仲間との交流をスタートした。

公民館単位の長期間合宿は上伊那で例がなく、2年目の取り組み。本年の参加者は昨年の反響もあり、前年比17人増の61人が希望したが、宿泊施設の規模を考え抽選した。参加費一人3千円で、市の補助金などで活動。西箕輪公民館(城取茂美館長)の主催、西箕輪こども会育成会の協力。

各学年男女6人の計5班を構成し、各班に近くの信州大学生が世話役に付いた。初日の夕食の献立は、1班が献立をしたハンバーグと野菜サラダ。昨年は食事の開始が遅れたが、今年はじっくりと計画したため、調理も順調に進み、定刻には皆で料理に舌鼓を打った。

初日のメーンイベントのキャンプファイヤーは、参加者や大学生が火を囲んで自己紹介やフルーツバスケットなどのゲームをした。大きな声で、自分の好きな食べ物を恥じらいなく発表する児童らは、集団生活を実りある体験にしようと笑顔が弾けていた。

2回目の参加となる5年生の井上卓也君(10)は「あれから、お母さんの料理の手伝いなどをするようになったし、自分のためになった。今年もいろんな友達と仲良くなりたい」と意気込んでいる。 -

箕輪工業高校の再編整備基本方針示される

高校改革プラン実施計画に基づく新たな高校の具体像を検討している箕輪工業高校(荒井和人校長)は12日、PTAや同窓会などでつくる「箕輪工業高校の未来を育てる会」(会長・平澤豊満町長)と懇談し、再編整備方針や新しい高校の将来構想を示した。地元との具体的な懇談は今回が初めて。

箕工側は今後、他校の視察やこうした懇談を重ねながら、教育課程は7月までに、設備・施設の整備計画は9月までに第1次案の完成したいとしている。早期に学校の全貌を明らかにし、地域住民への周知時間を確保する構えだ。

箕輪工業の荒井校長は、午前部・午後部履修者に対しては他部への乗り入れによる3修を前提とし、夜間部は「3修も可能」という緩やかなつながりとすることを提案。また、ホームルームや生徒会活動により人間関係力の形成に力を入れる仕組みづくりも示した。

一方で、これらを満たした学校を実現するためには、施設・設備の不足、夜間課程の環境充実、人的配置の充実が必要であることを示した。

説明を受けた平澤会長は、視察にかかる費用などを前向きにバックアップする意向を示し「高校そのものが生まれ変わるチャンスととらえ、一丸となって進めたい」とした。

しかし、予算規模の具体像は明らかとなっておらず、県としてどこまで配慮を受けられるか課題は残る。 -

「森本自然教室」3年目開講

信州大学名誉教授の森本尚武さん(72)=伊那市御園=による「森本自然教室」が11日、南箕輪村の同大学農学部で始まった。上伊那をはじめ、北信や東信地域など遠方から定員(30人)を超える約50人の申し込みがあった。9月までの全9回の講座を通して親子で自然と触れ合う。

幼少のころから自然に親しんでほしい竏窒ニ、3年目。これまで同様、昆虫の採集や標本製作、草花や樹木の観察に加え、新たに水生生物で水質を調査したり、鳥類を観察して樹木と鳥の関係も学ぶ内容を盛り込んだ。

「体験して感動することが今の教育には欠けている」と森本さん。「信州のなかでも上伊那は自然の宝庫。複雑さやおもしろさ、不思議な現象がたくさんある自然のなかで、いろんなことを体感して興味をもってほしい。それをきっかけに環境保護などについて関心が高まれば」と話す。

初回は親子約40人が参加し、学部内の農場でモンシロチョウの卵を採集。無農薬畑で栽培しているキャベツの葉の裏を入念に探した。カメムシやガなどの卵もあり、子どもたちは見つけ次第「何の昆虫ですか」と積極的に尋ねていた。

採集したモンシロチョウの卵は自宅に持ち帰り、湿度が適当な場所で1日1回エサを与えながら成虫になるまでの成長過程を観察する。昆虫が育つ様子を自ら学ぶとともに、命の大切さについて考える。

下諏訪から訪れた小学5年の男子はアゲハチョウの成長を観察するなど大の昆虫好き。「昆虫についていろんなことを学べるから楽しみ」と話していた。 -

駒工生が箕輪町のBDF事業学ぶ

駒ヶ根工業高校機械科の2年生37人は9日、工場見学の授業で箕輪町を訪れ、町のバイオディーゼル燃料(BDF)事業を学び、BDF精製作業場を見学した。

駒工は環境教育に取り組み4年目になる。風力・太陽光発電、日照などの環境観測、燃料電池自動車製作などに取り組み、今年は県の補助を受け、3年生が課題研究でBDF精製機を作る計画をしている。

BDF事業の学習は、自治体がBDF事業に取り組んでいることを学び認識を高めるねらいで、見学コースに組み込んだ。

町役場で住民環境課職員が、「地球環境にやさしいまちづくり」を目標に環境問題、廃食用油のリサイクルに取り組んでいることを話し、BDFの特徴、軽油との比較、精製工程などを説明。精製作業場に移動し、町が導入している廃食用油再生燃料化装置を見学した。

生徒は、小規模施設で精製作業をしていることに驚きながら、装置の内部をのぞき込んだり、廃食用油格納庫を見て、「学校で機械を作るので今後に生かしたい」と話した。 -

学童クラブのボランティア募集

子どもたちの豊かな放課後を確保しよう竏窒ニ、伊那小学校内の伊那学童クラブを利用する児童の保護者が、クラブの活動にボランティア参加してくれる人を募集している。同クラブでは現在、登録児童約80人に対して常勤職員3人が配置されているが、保護者の一人、の古畑克己さん(37)は「現状は大人の目が少なすぎて安全が保障できない状況。まずは安全の確保が必要」と、多くの参加を求めている。

核家族化、女性の社会進出などが進む中、学童クラブを利用する家庭は全国的に増加している。伊那市でも、伊那、伊那東、伊那北、3つの学童クラブで、登録児童が80人近い状況。市では、10人以上の利用でクラブを設置し、20人増えるごとに指導員を1人が増員するようにしているため、70縲・0人に対しては指導員4人が配置される計算。しかし、指導員の配置数は実際の利用数をもとに決めており、1日50縲・0人が利用する現状では、3人の配置で足りると判断している。

しかし、軽度発達障害の児童などに対する加配措置はなく、指導員がそうした児童に付きりになれば、ほかの児童へのケアは必然的に手薄となる。また「現状では第2の家庭としての役割を担うには問題がある」とする声もあり、保護者側からボランティアによる人員確保を提案した。

古畑さんは「地域と家庭が一緒に子育てについて考えていけるような学童であってほしい」としている。

ボランティアにかんする問い合わせは伊那小学童クラブ(TEL76・2755)か、古畑さん(090・8328・9568)へ。 -

日本墨絵展で伊那毎日新聞社賞受賞

伊那市日影

堀米昭好さん(67)

「じっくりじっくり、お酒のようにあたためて描いた作品。墨絵はまだ駆け出しなので受賞に自分でもびっくりして…でも、とてもうれしかった」

日本墨絵会(吉沢玉昌会長)の第9回日本墨絵展(6月1縲・日、伊那市の県伊那文化会館)で、伊那毎日新聞社賞を受賞した。

作品は「映峰気韻」(30号)。どっしりと構えた山、差し込む光、湧き立つ雲。北アルプスの五竜岳を描いた。

昨年9月から小品を描き、その後、出品用に描いた。ある程度出来上がったところで部屋に置き、日に何度となく作品を見ては、「これでいいのかな」「名はどこに入れるか」と自問自答を繰り返した。震える手でようやく印を入れたのは今年4月だった。

「題が描いたイメージにぴったり合うかどうかが難しい」。頭を悩ませ、かもし出す、訴えるものがある「気」という字にこだわり、「映峰気韻」と決めた。

墨絵歴は3年目。「本当に入ったばかりで、墨をかじったというだけ。奥の深い世界でまだ何もわからないけど、教室で冗談を言いながら、楽しく気の向くままに描いていますよ」。

若いころから筆を持つのが好きで、「心を落ち着かせるために」書をやっていた。教職のかたわら通信教育で学び、雅号は「渓石」。教授号も取った。

「色は強烈すぎてごまかされる。怖い。私には白黒が魅力がある」

いつか白黒の絵を描いてみようと思っていた。退職後、娘夫婦から贈られた墨絵の道具。「私の気持ちをわかっていてくれたようで、うれしかった」。

日本墨絵会の中山玉駒さんが指導する日影公民館の水墨画教室に通い始め、書の雅号で描いている。日本墨絵展に初出品した昨年は、「深山湧雲」(10号)で奨励賞を受賞した。

教室では花も風景も描くが、個人的には山を題材にすることが多い。

「山が呼ぶんですよ。雪が降ると特にきれいでね」

カメラを持って忙しく飛び歩く日々。中央アルプスは何回も訪れ、先月は北アルプスにも出かけた。雲間から光が差す瞬間を追って何度もカメラを向けた。「スケッチする間はない。しょっちゅう見て歩くから忙しいからね」。

頭の中は「こんな山が描けたらいい」「この花が描けたら」と墨絵のことばかり。「墨で色の変化が出てこないといけないというが、難しい。大変ですよ」。しっかり描き込む部分と、そうでない部分を描き分けることも課題という。

「ゴォーッと滝の音が響いてくるような絵、雲間から飛び込む光線…音や光を描くのが理想。でも無理だなぁ」。理想を追い求め、筆を持つ。(村上裕子) -

宮田中で交通安全教室

宮田村の宮田中学校は5日、交通安全教室を開いた。駒ヶ根署員の指導で、自転車の事故防止について全校生徒が理解を深めた。

同中は自転車通学禁止だが、休日の部活動のための通学や課外の活動については許可している。

同中生徒の事故は近年ないが、全国的に生徒が関わる自転車事故が多発しており、交通ルールを見直す機会として教室を開いた。

自転車の正しい乗り方、発生しやすい事故などを解説したビデオを鑑賞。駒ヶ根署の渋谷保人交通課長が引き続き講話した。

よそ見や携帯電話のながら運転などが大事故につながると指摘。「自転車には免許がなく、安易に乗っているのが現状だが、交通ルールを守って歩行者を保護する運転を心がけて」と呼びかけた。 -

古流松應会伊那支部がいけばな展

古流松應会伊那支部(大石理峯支部長)の「第21回いけばな展」が9日から、伊那市通り町のニシザワデパート4階で始まった。「水辺の花」をテーマにした作品がそろい、初日から多くの女性らが訪れた。12日まで。

2年に1回開く作品発表で、今回は発足40周年の節目を迎えた。伊那市を中心に、上伊那の会員約100人が1点ずつ出展し、前期・後期に分けて作品(一部除く)を入れ替える。

流儀にのっとった古典花と独自の発想による現代花があり、カキツバタ、スイレンなどを生けた、みずみずしい作品が並ぶ。石を敷き詰めた空間にはヤナギの大木を使い、ツツジなどを生けて山の景色を表現、サラシホウキで滝をイメージした合作もある。

また、小学生を対象に、月2回開いている「こどもいけばな教室」の招待席にはアルストロメリアやヒマワリ、ユリなどを題材にした50点も展示。

大石支部長は「大作が多く、40年の成果を見ていただきたい」と話した。

開催時間は午前10時縲恁゚後5時。 -

駒ケ根で信州現代抽象画展

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で「06信州現代抽象画展」が7月18日まで開かれている。県にゆかりの作家でつくる信州現代抽象画会の会員17人が油彩、版画、立体などの作品約40点を展示。個性豊かな表現を競っている。

出展作家は次の皆さん。

天野惣平、碓井伍一、荻久保春雄、加々美豊、白木總一、須藤幹子、高山正弘、滝澤一男、鳥羽佐和、鳥羽賢郎、能勢伸子、林政人、藤澤幸雄、降旗和子、桝田千秋、森本啓子、両角十志男

入館料大人1千円、大・高校生800円、小・中学生500円(土曜日無料)。午前9時縲恁゚後5時30分。会期中無休。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

祇園祭の華、阿波踊り練習開始

来月15日に迫った宮田村津島神社の祇園祭宵祭りにむけて7日夜、「阿波踊り信州みやだ連」(北原健一連長)の練習が始まった。あばれみこしが有名な勇壮の祭りに、華を添えること18年目。新たなメンバーも加わり、老若男女問わず村内の踊り好き50人以上が今年も参加する。

軽快なステップ、指さばきに磨きをかけようと、練習初日にも関わらずハード。何度も繰り返し踊った。

小中学生から60、70代と年齢層も多彩。村内企業で働く外国人企業研修生も踊りたいと参加するなど、例年以上の盛りあがりもみせている。

小木曽広子副連長らは「関心を持ってくれてうれしい。みんなで楽しく踊りたい」と話す。

「みこしだけでなく、もっとみんなが参加できる祇園祭にしたい」と当時の村商工会有志が阿波踊りに着目。

踊りを地域活性にも役立てている東京・高円寺まで足を運び、レクチャーを受けたのがきっかけになった。

以来、激しさの中にも繊細さがある阿波踊りは祇園祭の華。今年の祭りにも高円寺から30人ほど招く予定で、夕方から中心商店街を2時間ほど練り歩く。

新たなメンバーも募集中。練習は毎週水曜日に村武道館で行い、祭り近くは土曜日も。問い合わせは小木曽さん85・2609まで。 -

春の盆栽展 サツキ35点が並ぶ

辰野町から宮田村までの盆栽愛好者でつくる伊那愛樹会(五味純一会長、12人)の第20回春の盆栽展「さつき花季展示会」が8日、伊那市生涯学習センター2階ギャラリーで始まった。会員が丹精込めて育てたサツキ35点がそろう。11日まで。

展示会は年2回で、サツキと秋の盆栽がある。サツキは昨年末から2月までの凍みで花先が茶色になったり、日照不足で咲き具合が悪かったそうだが、会員がそれぞれ自信作3縲・点を持ち寄った。

会場には、濃いピンク色の樹齢80年の「大盃」をはじめ、「愛の月」「光琳」などの品種が並び、白やオレンジなど色鮮やかに咲く。高さも45縲・0センチと大きめ。

五味会長=箕輪町長岡=は「これだけのサツキが見られる機会はあまりない」と来場を呼びかける。

会場には、会員が待機し、来場者からの盆栽に関する質問などに応じる。

開館は午前9時縲恁゚後7時(最終日4時)。無料。 -

宮田中「ワールドカップ給食」

間もなくドイツでサッカーワールドカップが開かれるのにちなみ、宮田村の宮田中学校(新津吉明校長)で7日「ワールドカップ給食」が昼食のテーブルに上った。生徒たちは「ドイツで日本代表を応援しているつもりで食べようぜ」などとワールドカップの話題に花を咲かせながら「おいしい」とほお張っていた=写真。

メニューはジャガイモとウインナーソーセージ入りのドイツ風スープ▽豚肉のソテーきのこソース掛け▽グリーンピース、ササゲと白アスパラのサラダ▽ソフトフランスパン▽牛乳▽グミキャンデー竏秩Bいずれもドイツの特徴的な食材を使ったもので、栄養士の小原啓子さんがカロリーなどを考慮して決めた。「初めて作るメニューなので1週間前に調理して試食してみた。塩加減などを少し手直しした」という。

小原さんは4年前のワールドカップで特別メニューを出さなかったのが心残りで今回は満を持しての挑戦。「今回のような機会があるごとに外国の食材や料理を出すことで、生徒たちの食文化への理解が少しでも深まればうれしい」と話している。 -

物を大切にした縄文人、壊れた石器も再利用?

宮田村の田中下遺跡から、約6千年前の縄文時代前期の住居跡2戸が新たに見つかった。1戸からは壊れた土器を再利用し、生活に欠かせない火種をおいた炉(ろ)とみられる遺物も発見。縄文人の物に対する意識の高さが伺える貴重な資料で、村教育委員会は10、11日に発掘現場を一般公開する現地説明会を開く。

炉とみられる遺物は、土器の底の部分を利用したもの。住居内の床に埋め込まれる形で発見した。

村教委の小池孝文化財主任は「普段使っていた土器が壊れてしまったため、一部をリサイクルする形で炉として使ったのでは」とみる。

炉は縄文中期には土器を使ったケースが多い。一方で同前期は、ただ穴を掘っただけのものや、石で囲うなどが主流だという。

同遺跡は村北端に位置し、町1区、町2区、北割区、南割区の境界上。住居跡は以前に縄文前期の2戸、奈良平安期の7戸が見つかっている。

昨年10月には墓とみられる縦穴から、磨製石斧が縦に2本突き刺した極めて珍しい状態で出土。

今回の発掘は日本発条の工場拡張にともなうもので、5月15日から調査。土器や黒曜石などもみつかっており、破片などから現場で黒曜石を加工していたことも分かっている。

説明会は10日が午後1時から5時。11日が午前9時から正午まで。問い合わせなどは村教委85・2314まで。 -

サツマイモの苗植え

中川村のおおくさ保育園では6日、全園児が近くの畑に繰り出し、サツマイモ「ベニアズマ」の苗百本を植え付けた。

園児らは城田瑞穂保育士から、「茎からたくさんの根が出るので、苗を寝かせて、土をしっかり掛けて」と、植え方の説明を受けた後、うねに沿って並び、横長に穴を掘り、苗を植付け、土を丁寧にかぶせた。

植え付け終了後、「大きく、大きくなりますように」と、近くの用水路から汲んできた水をたっぷりと掛けた。

潅水や草取りなどの管理は、年長組が担当し、秋には全員で芋掘りを楽しむ。 -

伊那市・西箕輪小でプール清掃

伊那市の西箕輪小学校で6日、2年生(2クラス・計56人)によるプール清掃があった。児童たちは一年間の汚れを流し、プール開きに向けて準備。照りつける日差しの下、早くも泳ぎたい様子だった。

プール清掃は3日から始まり、各学年が順番に担当している。2年生はプール内をタワシやスポンジでこすり、プールサイドの雑草を抜き取るなどの作業に一生懸命。水の掛け合いも楽しみ、「泳ぎたいな」と笑顔で話し合っていた。

2年けやき組の原佳輝君(7)の本年の目標は25メートルを泳ぐこと。「去年は半分ぐらいまでだったけど、今年はいっぱい泳ぎたい」と、プール開きが待ち遠しいようだ。

8日に5年生が掃除を終えると、水を溜め始め、22日にプール開きをする予定だ。

夏休み開けに各学年ごとの水泳記録会があり、児童たちが授業の成果を保護者に披露することになっている。 -

上島泰芳(74)・上島松男さん(67)、伊那市美篶

今年4月、兄弟で初めて、飯島町七久保の道の駅、花の里いいじまで2人展を開催。2人は「日本でただ1人、それぞれのオリジナル作品を広々と飾り、多くの人に鑑賞していただいた」と成功を喜ぶ。

上島泰芳さんは井月や一茶の俳句や芭蕉の「奥の細道」「信濃の国」、各宗派の本尊と般若心経を記した銘竹彫刻を並べた。手製本会社美篶堂代表で、紙の断面で絵を描く、上島松男さんは「雲上の富士」「赤富士」や抽象画など断面アートのほか、美篶堂が製本した書籍など合わせて300点余展示した。

◇◇

泰芳さんは20代の頃から、祖父、上島不六さんの見よう見真似で、小刀で竹に絵や字を彫って楽しんでいたが、定年退職後、本格的に銘竹彫刻に道に。「竹は固く、滑りやすい。彫刻刀以外で何か彫れる工具はないものか」と研究し、ドリルで彫ることを思いつき試した。しかし、ドリル彫りには危険はつきもの「滑ってけがをし、親指をなくした。痛さよりも、この後、ドリルが握れるどうかの方が心配だった。退院後、執念でけがを治し、復帰した」という。

数多い作品の中で、特に苦労したのは「歴代横綱の一覧」。「独特の相撲字で太字のため、ドリルが使えず、半年ががりで制作し、国技館相撲博物館に寄贈した」。

「竹の良さは温かみ、割った瞬間の快感。苦労した作品が完成し、依頼主に喜ばれることが1番うれしい」。

◇◇

製本業を営み様々な色紙を扱う松男さんは、色とりどりの裁断屑を利用し、何かできないかと考え、最初はきれいな色紙を重ねたグラデーションを額に入れて「グラデーションアート」として楽しんでいた。10年前、東京銀座で開いた製本展に、10数点を並べたところ、著名なデザイナーの目に止まり「断裁アート」と名付けてもらった。以後、さらに発展させ、絵や写真を参考にして「屋久杉」「赤富士」「雲上の富士」など具象的作品、抽象的作品も手掛ける。 「1枚1枚の紙の美しさが何10枚も重なり、絵の具でも出させない、新鮮な色が生まれる。今後はマーブル技術によるアートづくりにも挑戦したい」と意欲を。

2人は「本格的な合同展ができるとは、夢にも思わなかった。多くの人が来場していただき、うれしかった」と口をそろえる(大口国江) -

箕輪西小でデジタルカメラ教室

箕輪町の箕輪西小学校(湯本明雄校長)で5日、カメラメーカー「キャノン」(本社・東京都)が主催するデジタルカメラ教室「ジュニアフォトグラファーズ」があり、3年生以上の児童77人が野外で実際に撮影を体験した。

カメラ撮影を通じて子どもの感性を育むとともに、環境保全への意識の高揚を図るプロジェクトで、3年目。これまでは同社グループやNPO法人を通じて各地域で開いてきたが、今回初めて全国の小中学校を対象に募集した。

児童たちは社員らからカメラの基本操作について学び、一人一人に貸し出されたデジタルカメラを使って、近くを流れる深沢川周辺に広がる自然を撮影。草花や木々、遠望の山々、花のみつを吸う昆虫や水たまりで泳ぐオタマジャクシなど、思い思いにカメラを向けた。

被写体を上下左右あらゆる視点からとらえるなど工夫してシャッターを切る児童の姿もあった。

カメラ撮影が初めてという4年生の上野香音さん(9)と牧田愛香さん(9)は「ぼやけたりしてなかなか難しいけど、光の差し込み加減や、撮る位置によって写す物が違って見えるから楽しい」と夢中になっていた。

撮影した写真はプリントし、お気に入りの1枚に付けたフレームの余白にタイトルやコメントを記してオリジナル作品に仕立てた。

児童たちの写真は、11月に都内で予定している、プロジェクトへの参加者全員の作品を飾る展示会で紹介される。また、同校では12月に町文化センターに並べて披露する。 -

ハッチョウトンボ観察会

世界最小のトンボ「ハッチョウトンボ」の観察会が3、4日、繁殖地の駒ヶ根市南割公園で開かれた。親子連れなどで賑わい、羽化したばかりの体長2センチに満たないトンボに目を凝らした。

羽化の時期にあわせ、地元のハッチョウトンボを育む会(小川周次会長)が開いたもの。

今年は1週間ほど成育が遅いというが、3日朝で65匹が羽化。

4日はそれ以上の個体数になったが、訪れた人たちは草かげにとまる最小トンボを凝視した。

会メンバーの解説もあり、親子で熱心に目と耳を傾ける姿も。「あんな所にいた」「本当に小さい」など歓声をあげていた。 -

生活全般を見直そうと、宮田中で頭髪集会

宮田村の宮田中学校生徒会生活委員会(大下直人委員長)は2日、身だしなみやや原則自由の髪型を考える「頭髪集会」を開いた。同校では11年前の生徒が議論して頭髪が自由になった経緯があり、普段の生活についても幅広く見つめ直した。

各学年の代表者が作文を発表。石倉みか副委員長は「個人のおしゃれというが、集団で生活していることを忘れないで」と呼びかけた。

小松陵太君(1年)福村悠君(2年)田口奈美さん(3年)も「宮田中の名前に恥じない身だしなみにしよう」と話した。

同校は1995年まで男子は丸刈り、女子は肩までと髪型を規定。当時の生徒会が1年かけて議論し、「生活に適した清潔的で活動的な髪型」に変更した。

以来、頭髪集会を年2回実施。新津吉明校長は「改めて先輩の願いを受け止めなければ。外見も内面も進歩するよう期待しています」と話していた。 -

「現代の虚無僧たち」

竹竹の会が大芝の湯でコンサート

尺八奏者の集まり「竹竹の会」による「現代の虚無僧たち」コンサートが3日、南箕輪村大芝高原の日帰り温泉施設大芝の湯ロビーであった。出演は尺八だけという全国でも珍しい演奏会で、訪れた人たちは尺八の音を聞き、温泉にも入り、のんびりと過ごしていた。

竹竹の会は、尺八の好きな人が流派を超えて自由に集い、年1回県内を巡回して演奏会をしている。今年で13回目。今回は、県内外から24人が参加し、伊那谷在住の外国人も演奏した。

演奏曲は古典から現代曲、自作曲とさまざま。第5回演奏会のときに作曲した三重奏「ダイヤ菊」を6人が演奏してコンサートが始まった。二重奏、三重奏もあるが独奏が主で、奏者によって音色も雰囲気も異なる演奏が魅力的で、ロビーに集まった人々は尺八の音色を楽しみくつろいでいた。

虚無僧の支度をした奏者の1人が吹くと、もう1人がそれに答えて吹くよび竹うけ竹という「虚無僧のひびき」、初企画の音出しチャレンジのコーナーもあった。 -

上伊那母親コーラス交歓会

第33回上伊那母親コーラス交歓会が3日、駒ケ根市文化会館で開かれた。上伊那各地で活動する母親らのコーラスグループなど18団体が集まって代わる代わるステージに立ち、それぞれが日ごろ練習を重ねた美しいハーモニーを1縲・曲ずつ披露し合った=写真。

各グループともやや緊張気味の表情でステージに登場したが、指揮棒に合わせて歌い出すと少しずつ表情も和らぎ、クライマックスではつやのある伸びやかな歌声を大ホールに響かせていた。 -

サツキと山野草展

盆栽の愛好クラブ「一鉢会」(飯田光晴会長)は「第8回サツキと山野草展」を駒ケ根駅前ビル・アルパ3階多目的ホールで4日まで開いている。約20人の会員が展示会に合わせて咲かせたサツキや、丹精込めて育てたさまざまな山野草の鉢植えなど約60席を展示=写真。訪れた人たちのため息を誘っている。会員らは「今年のサツキは咲くのが例年より少し遅かった。来週ぐらいがちょうど見ごろ」と話している。

会場ではチャリティ販売も行っている。

入場無料。午前9時縲恁゚後4時。 -

かんてんぱぱで「磐城流つまみ絵朱千恵会展」

色とりどりのつまみ絵が並ぶ「磐城流つまみ絵朱千恵会展」が6日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。花や鳥などをテーマとしたものや、それぞれの個性が生きた創作作品まで約160点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

つまみ絵は、さまざまな大きさの布をピンセットで折り、その張り合わせによって1枚の絵を描く伝統的な手工芸の一つ。近年は、平面的に張り付けるだけでなく、立体的につくることもできるようになっている。

作品は飯島町の伊井島美千恵さん(56)が教える伊那教室、飯島教室の60、70代の女性を中心とした11人が手掛けたもの。色や大きさの異なる布と、2種類のつまみ方を使い分け、人の服や鳥の翼、花びらの質感などをさまざまに表現している。

伊井島さんは「つまんだ布でこんな作品ができるんだと感じてほしい」と話していた。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。 -

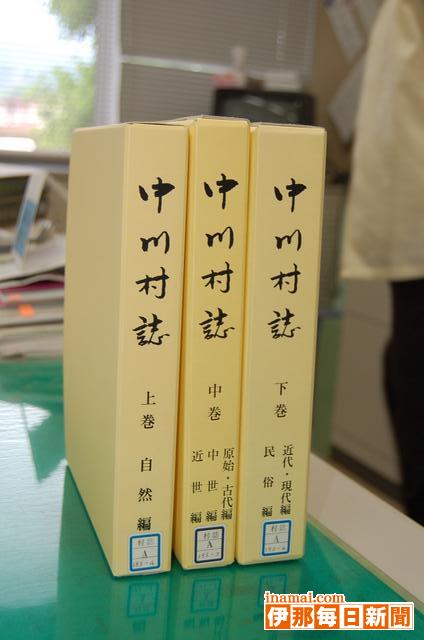

村誌全巻完成を祝う

中川村誌の中巻「原始・古代編、中世編、近世編」が発刊され、既刊の上、下巻に合わせ全3巻そろい、喜びの完成祝賀会が1日、中川文化センターで開かれた。執筆や編集に携わった関係者ら50人が出席し、苦労話に花を咲かせながら、村の文化資産の誕生を祝った。

刊行委員会会長の曽我村長は「中川村誌は記録として高い価値があるだけでなく、読むほどに、おのずと郷土を愛し、誇りとする気持ちが沸き起こってくる。若い人も村誌を読んで、古の人々の暮らしに思いを馳せ、郷土への愛と誇りを育てて」とあいさつ。

編集委員長の松村隆さんは経過報告の中で執筆者のうち、友野良一さん、米山真一さん、湯沢千秋さんの3人が刊行を待たず、逝去されたことに触れ「お3人の霊前に供え、ご冥福を祈ります」と述べた。

中川村の村誌編さん事業は97年に着手、03年12月に上巻「自然編」を、05年5月に下巻「近代、現代編、民俗編」を、今年5月25日に中巻「原始・古代編、中世編、近世編」を発刊した。

中巻はB5判473ページ。原始・古代編は「村の考古学研究の歩み」から「縄文」「弥生」「奈良・平安」まで7章。中世編は「鎌倉」から「戦国時代」までの3章。近世編(江戸時代)は、「村の支配」「近代への歩み」まで9章で構成。カラー写真を多用し、中学生でも分かるように、平易な文章で記述した。発行部数千部、上・中・下3巻セットで1万2千円。 -

手作り絵本巡回展

飯島文化館で4日まで、「手づくり絵本巡回展」が開かれている。手づくり絵本三県連絡会が主催し、25回目。

会場には長野・岐阜・愛知の3県18地区の世界にたった1つの手作り絵本、150点がずらり。

布製や点字、飛び出すもの、ページを開くとオルゴールが鳴る仕掛けなどのほか、パッチワーク仕立ての「わなげビンゴ」「さかなつり」「かるた」など遊べる絵本も。

テーマは我が子の成長記録やかわいい動物、花、旅の思い出などいろいろ。手に取って、ページを開くと作者の思いや手の温もりが伝わってくる。

駒ケ根地区の大久保真由美さんは「世界に1つ、自分だけの本。手を掛けた分愛着がわく」と話していた。 -

伊那北高吹奏楽部がポップスなどを演奏

伊那市の駅前再開発ビル「いなっせ」入り口で3日、軒下コンサートがあった。本年度のトップバッターは伊那北高校吹奏楽部。観客約50人を前に、マーチやポップスなどを演奏した。

11日、県伊那文化会館で開く定期演奏会の宣伝を兼ねて出演。部員75人のうち希望者30人が集まり、金管楽器のファンファーレや「竹田の子守唄」などを演奏した。

太陽が傾き、会場に心地よい風が吹く中、道行く人なども足を止め、息の合った演奏に耳を傾けた。

3年目を迎えた軒下コンサートは、中心商店街のにぎわい創出などをねらいにした取り組み。9月まで週1回のペースで、おおむね午後7時から開く。市内を中心に17団体が申し込み、合唱や鍵盤ハーモニカ合奏、落語などを繰り広げる。

出演希望者を受け付け中。問い合わせは、市生涯学習センター(TEL78・5801)へ。

2610/(日)