-

駒工の生徒が紙飛行機指導

駒ケ根工業高校の情報技術科でラジコン研究と地域連携に取り組むグループの生徒6人が2日、宮田村商工祭のイベントに参加。子ども向けの紙飛行機教室を開き、来場したチビッコに作り方などを教えた。

同科は生徒たち自身が課題を持って研究。「ラジコン班」の2人は、紙飛行機を使って飛行機の特性について研究を進めている。

今回、地域連携に取り組む「連携授業班」も協力しながら、商工祭の一角にブースを出展した。

作り方を教えるだけでなく、良く飛ぶための翼の調整なども熱心に指導。子どもたちはお兄さんのやさしいアドバイスに目を輝かせながら、ものづくりの一端にふれていた。

「今の高校生は家の中に閉じこもる傾向もあり、このようなふれあいは大切な機会だと思う」と同校の竹内浩一教諭は話していた。 -

赤穂東小雨の遠足

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は4日、秋の遠足を行った。前夜からの曇り空で天候が心配されたが、1年生は光前寺とアスレチックちびっ子広場、2年生は宮田村のふれあい広場、3年生は中沢の民俗資料館、4年生は東伊那のふるさとの丘、5年生は養命酒製造駒ケ根工場と家族旅行村、6年生は高鳥谷山と、それぞれの目的地に向けて元気よく出発した。

1年生は光前寺の見学を終えて駒ケ池のほとりで昼食。途中から降り出した雨の中、かっぱを着たまま木陰を探して弁当をひろげることになったが、それでも友達同士でおかずを交換したり、大きな声で笑い合ったりして楽しそうに弁当を食べていた=写真。雨はやむ気配をみせず、児童らが楽しみにしていたアスレチックで遊ぶこともできずに、早めに帰途に着いた。 -

赤石会3人展

飯田高校同窓会上伊那南部支部「赤石会」会員のうち駒ケ根市在住の3人による写真・絵画作品展「赤石会3人展」が駒ケ根市中央のギャラリー風サパー「河」で31日まで開かれている。

片桐勝彦さん(69)=上穂南=は雲をテーマにした写真11点を、小松茂郁さん(64)=赤須東=は静物を中心とした油絵、色紙画など7点を、原泰志さん(62)=中割=は風景画など3点をそれぞれ展示している。21点の作品には三人三様の個性がのびのびと自由に表現され、訪れる人たちの目を楽しませている。

3人はいずれも飯田高の同窓生。同窓会で何度か顔を合わせるうちに趣味が同じことが分かって意気投合し、今回の作品展を開くことになった。「これを機会に参加者を増やし、さらに輪を広げてもっと大きな展覧会を開いていきたい」と話している。

午後6時窶伯゚後11時30分。日曜定休。入場無料。 -

レノンとカフカ

開店5周年祝いブルース音楽祭

伊那市の居酒屋「地球屋レノン」(店主藤田博寿さん)とショットバー「カフカ」(店主有賀正臣さん)がともに開店5周年を迎え9日、協力して記念音楽祭を開催する。西春近の知立市野外センターで午前10時開場・11時開演。

店内のBGMにジャズやブルースを流している両店らしく、音楽祭の主要ジャンルはブルース。日本有数の奏者4人でつくるJungle Hop、スライドギターの第一人者日倉士歳朗、ハープとギターを奏でるBroom Duster Kanのほか、地元伊那谷のバンドPAN窶寧AH、伊那市軽音楽愛好協会も出演する。

知立市野外センターの芝生広場を会場にする屋外コンサートで、初秋の風を浴びながらピクニック気分で楽しめる。雨天の場合は、同センター多目的ホール。

レノンの藤田さんは、「ブルースは音楽の原点。開店5周年を迎え、自分たちも原点を忘れずに仕事しようと企画した。気軽に楽しんでもらえればうれしい」と話す。

前売り3000円、当日3500円。問い合わせは地球屋レノンTEL73窶・289、カフカ74窶・559まで。 -

飯島中学校2年3組

飯島町の飯島中学校2年3組(小林孝行教諭、34人)は昨年から「国際協力」を総合的活動「清龍の活動」の柱に据え、ラオスにスニーカーを贈ったり、換金作物ソバを栽培するなどボランティア活動を展開している。

昨年、駒ケ根青年海外協力隊訓練所の隊員候補生との交流の中から「世界には恵まれない子どもたちがたくさんいる。単に募金を集めて寄付するのではななく、自分たちが活動を通して、できることはないだろうか」と国際ボランティア、国際協力への意識が芽生えた。

小林教諭が「ラオスにスニーカーを贈る運動もある」と投げかけると、生徒たちは「すぐ、やろう」と機敏に反応した。また、現金化できる作物、ソバを作ろうという意見もあり、ソバの栽培とスニーカー集めを並行して進めた。

昨年の同校文化祭「清龍祭」に向け、スニーカーキャンペーンのチラシ、ポスターを制作、全校生徒に配布したり、町内の商店や公共施設にはり、協力を呼び掛けた。

清龍祭では500足が1度に集まり、幸先のいいスタートを切った。

商店から新品が届いたり、程度の良い物、靴と一緒に「送料の1部に」と現金同封もあり、生徒たちは「自分たちの活動が受け入れられた」と喜んだ。

しかし、中にはとてもはけそうもない物や汚れた靴も多く、タワシや靴ブラシに洗剤をつけてごしごしと洗った。「生徒たちは文句も言わずに、少しでもきれいにして、送ってやろうとする姿に成長を感じた」と小林教諭。

一方、ソバ栽培は昨年は収量は今1つで、今年の種を確保するに留まり、「今年こそは」と夏休み明けに種まき、現在、順調に生育している。

「活動を通じて、生徒たちは、世界には飢えに苦しんでいる人々がたくさんいると強く意識し、その結果、給食を残さなくなった。自分たちは食べ物を送ることはできない。出された物をちゃんと食べないようでは、ボランティアをする資格がないと考えるようになった」。

また、2年目の活動となり「自分たちが考え、企画するなど、自主的に動けるようになった」と小林教諭は評価する。 -

清水真砂子講演会

子どもたちに良い本に出会ってほしいとの願いから97年に発足した「こどもの本の会としょとしょ」(滝沢千枝子代表)は1日、第10回記念講演会として、長編ファンタジー『ゲド戦記』などの翻訳で知られる清水真砂子さんによる『翻訳の面白さ、難しさ-ゲド戦記を軸に』を駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で開いた。約120人が集まり、翻訳についての清水さんの話を聞いた。 清水さんは「人は語らいの中で、声の調子や間の取り方などから言葉の裏にある互いの意図を無意識に推し量るものだが、最近は電子メールやインターネットの影響か、特に若い人の中に額面通りに受け取る人が多い気がする」とした上で「翻訳も原文が読めるだけでは駄目で、活字の行間を読み、隠れている意味を読み取れなければならない」とその難しさを語った=写真。 「初めて翻訳した『大きいゾウと小さいゾウ』の中で、ジャングルの動物が人間に呼び掛ける場面がある。私は『おじさん』と訳したが、動物の立場から見ればここは『人間』と訳すべきだ-と厳しく指摘されて初めて翻訳の難しさに気が付いた」と翻訳を始めたころの裏話を披露した。

-

いなっせで「子どもの安全フォーラム

伊那市教育委員会などは1日、市駅前ビル・いなっせで、「地域子どもの安全フォーラム」を開いた。学校職員や地域住民など200人以上が参加。子供を守り、心豊かに育てるため、家庭、学校、地域が何を取り組むべきかを考えた。

初めての試み。元高遠小学校長で西箕輪公民館長の城取茂美さんが講話で・ス地域の力で子供たちを育てる大切さ・スを訴えたほか、「子どもの安全と健やかな成長を願う地域・学校・家庭の絆の構築」と題したパネルディスカッションをした=写真。

パネルディスカッションのパネリストは、西春近小学校長の片桐省平さん、伊那小学校PTA副会長の高橋美保さん、上伊那圏域障害者総合支援センターコーディネーターの高橋きんよさん。現代の児童の体と心の弱さ、家庭での子供に対する教育方法、実体験から得る感動窶狽ネどについて意見を交わした。

片桐さんは、学校や各地域で取り組む体験学習について、キャンプのたき火を例に「危ないことは全部取ってしまい、事前に練習をしてから当日にやっても面白さや実感は少ない。失敗して学ぶチャンスを作らなければ」と主張。親の立場から高橋美保さんは「親の心配や不安が先走り、子供の成長の目を摘んでひ弱な子を育てていると思うと反省しなければ」と話した。

また、人間関係づくりが苦手な現代の子供について、高橋きんよさんは「対人関係に苦手意識を持つのは、生後数ヶ月。母親の子育てに対する、心の不安がそのまま現れている」と訴えた。 -

宮田村の親子学級「どろんこクラブ」が全国集会で活動発表へ

全国の公民館関係者が集まる「全国公民館研究集会」(13日兵庫県神戸市)で、宮田村公民館の親子学級「どろんこクラブ」が取りあげられることになった。同公民館主事の上條雅典さんが会場に足を運び、活動内容を発表。「地域が協力して成り立っている宮田の取り組みを全国にアピールできれば」と話している。

「どろんこクラブ」はその名の通り、田んぼ遊びなど野外体験を中心に活動。園児や小学生とその保護者らが参加して、通年で実施している。

コメづくりなどにも挑戦しているが、地域の有志がボランティアで協力。手伝ったり、時には指導するなどして支えている。

研究集会は分科会形式で、テーマごと全国20の公民館が活動を報告。どろんこクラブは地域を巻き込み、子どもの独創性を豊かにする活動が評価され、・ス白羽の矢・スが立った。

村民運動会などが重なり村公民館は忙しい時期だが、「せっかくの機会。地域の人が関わるなかで子どもたちがどう活動しているか、伝えてきたい」と上條さんは発表の準備を進めている。 -

信州みやだ梅舞会ソーラン初公演

宮田村に発足したよさこいソーラン踊りのグループ「信州みやだ梅舞会(うめぶかい」は2日、村商工祭に参加。多くの観衆の前で初公演した。

同グループは昨年度の宮田小学校6年2組が取り組んだソーラン踊りに影響を受け、村商工会青年部が村民に呼びかけて今春発足。

子どもから大人まで約60人が毎週末集まり、練習に励んでいる。

この日は新調した揃いの衣装に身を包み、軽快に踊りを披露。心をひとつにまとまり、商工祭に花を添えた。 -

子どもを育む上伊那ネットワークフォーラム準備会

第2回子どもを育む上伊那地域ネットワークフォーラムに向けて24日、実行委員らが伊那市立図書館で立ち上げ準備会を開いた。

フォーラムは、子育て中の親や、学校など、子どもに関係する個人・団体間にネットワークを築くことを目的とした昨年からの取り組み。

今年は、不登校問題や学力低下、学習への意欲低下が叫ばれる今、学ぶことの本来の意味や学校のあるべき姿を考えよう窶狽ニ、夜間学校を舞台としたドキュメンタリー映画「こんばんは」の上映や、不登校体験者や教育関係者などによるシンポジウムを計画。準備会で映画の試写会もした。

映画の舞台である夜間学校には、戦争中、十分な教育を受けられなかった人や残留帰国孤児といった、70歳を越える人、一方、不登校生徒なども共に学んでいる。多様な生徒がいる分、それぞれにあった授業をしており、生徒らも学ぶことを楽しみながら学校に通っている。老いてなお、学びたいと願う老人や、言葉を発っせなかった不登校生徒が、話せるようになった姿を映し出す映画は見る人に感動を与え「学びを通じた生き方」を伝えてくれる窶狽ニ会の立ち上げ人、黒川卓さんは話す。

試写会に参加した人は「本来学校は映画の中にでてくるような楽しい場所のはずなのに、それを忘れてしまっている」「よい映画なので、どうにかして多くの人に見てもらいたい」と話し、フォーラムの成功に向け、志を新たにしていた。

フォーラムを主催する上伊那子どもサポートセンターは、現在もフォーラムの実行委員を募集している。

問い合わせは同センター(TEL76・7627)へ。 -

中沢小交通安全教室

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は30日、全校児童を対象に秋の交通安全教室を開いた。学校の周囲の一般道で1・2年生は安全な歩き方を、3窶・年生は自転車の乗り方をそれぞれ練習した。第2部として、グラウンドで自動車を使った巻き込まれや衝突などの実験を見て事故の恐ろしさと交通ルールを学んだ。

実験は県交通安全教育支援センターの担当者が実際に自動車を使って行った。車の死角を確認する実験では、車の周囲に立ったりしゃがんだりした児童の姿が運転者から見えれば帽子を白に、見えなければ赤にかぶり直した=写真。見詰める児童らは、赤帽が意外に多いことから車のすぐ近くでも見えない位置があることを知って驚きの声を上げていた。

人形を車ではねる実験は時速30キロと40キロのスピードで2回行った。衝突の瞬間を目の当たりにした児童らは「

人間だったら絶対死んじゃうよ」などと悲鳴を上げ、「道に飛び出しちゃいけないんだね」とささやき合うなど、事故の恐ろしさが身に染みた様子だった。 -

田中園子ピアノリサイタル

日本の現役最高齢ピアニスト田中園子さん(86)のリサイタルが29日、駒ケ根市文化会館で開かれた。駒ケ根音楽文化協会主催。交通事故で背骨を3カ所折った後遺症で背中が丸くなっている田中さんだが、ピアノを前にすると背筋がピンと伸び、モーツァルトやショパン、バッハらの曲をいとも軽やかに弾きこなした=写真。

ソナタ、協奏曲など全8曲を1時間半にわたって弾き終えた田中さんへの拍手は鳴り止まず、期待に応えてアンコール曲を演奏した田中さんにホールを埋めた聴衆はあらためて惜しみない拍手を送った。

演奏の合間には主催者代表の三澤照男さんがステージでインタビュー。「背骨を折った事故はもらい事故だったけど、車の運転は大好き。この間も高速道路でガードレールに乗り上げて車が横倒しになったけど私は無傷だったわよ」などと話す意外な一面に聴衆は感心したりあきれたりしていた。 -

宮田村保育園の運動会

宮田村の3つの村立保育園は1日、各園で運動会を開いた。過去数年間は悪天候だったが、今年は好天の秋空の下、子どもたちが元気に競技に挑戦した。

◆西保育園

改築後、雨に泣かされて村内の体育館で運動会を開いてきた西保育園は、3年目にして初めて屋外で運動会が開けた。園庭に家族や地域の人たちが多数訪れ、園児の頑張りに声援を送った。

練習をしてきたリズムダンスも各年代ごとに披露。可愛らしい姿を記録に残そうと、親たちはカメラやビデオで撮影していた。

◆中央保育園

中央保育園も園庭で開き、多彩なプログラムを用意。親子で参加する競技も各年代ごと設け、会場一体となり運動会を盛りあげた。

年中の親子は帽子取りに挑戦。親におんぶされた園児たちが紅白帽子を取り合った。

逃げたり追いかけたり。帽子をとって得意げな子どもの姿の反面、お父さんは走り疲れてクッタクタ。しかし、一緒に流した汗は良い思い出になった。

◆東保育園

東保育園の運動会も熱気に包まれ、各競技に園児はひたむきに取り組んだ。

年長、年中、年少が3人1組となり、輪の中に入って一緒に走る「仲良しリレー」。4つのグループに分かれて、タスキならぬ輪をつないだ。

年長のお兄さん、お姉さんがリードしながら懸命に走る、走る。途中で転ぶチームもあったが、再び元気に走り出した。

見守る家族も手に汗握りながら声援。子どもの成長した姿に目を細めていた。 -

西箕輪中学校生徒らがのみはらしの湯で職場体験

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」でこのほど、西箕輪中学校の2年生3人が職場体験学習をした。

風呂が好き窶狽ニ、実習を希望した3人は、タオルセットづくりや草取り、フロントでの接客などを体験。終了するころには作業に慣れ、帰る客に「ありがとうございました」と、大きな声で語りかけていた。

普段は利用者としてしか施設を訪れたことがない生徒は「スタッフがお客様に失礼のないよう笑顔で接することを心がけていて、すごいと思った」と話し、勉強とは違う、心地よい疲労感も学んだようだった。

唐澤壽男支配人は「外からは分からない一面を知ることができたと思う。社会にでるまでの貴重な経験として、将来につなげてほしい」と話していた。 -

上伊那教育研究会

県教組上伊那支部などが主催する上伊那教育研究会が1日、伊那市の伊那中学校などであり、小中学校の教員やPTAなど約千人が26の分科会で、教育についての認識を深めた。

子どもの主体的な教育研究を進めるため、教育が直面するさまざまな課題などを話し合う。今回は「開かれた学校づくり」や「食と子どもの健康」などをテーマに分科会を設定し、近年増加傾向にあるADHDやLD、アスペルガー症候群などの、軽度発達障害の子どもへの配慮を学ぶための分科会もあった。

県教育委員会スクールカウンセラー・スーパーバイザーの小平幸春さんは「学校は子どもの症状を理解してあげ、楽しく学べる環境を提供してあげる場」と話し、家族との協力体制や、学内での支援体制の築き方を、事例を通して紹介した。 -

かんてんぱぱホールで唐木さちさんの掛け花展

野の草花が見せる一瞬の美しさを表す花人、唐木さちさん(57)の掛け花展「行く秋を惜しむ花一会」が、2日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。朽ち行く植物の力強い生命感を伝える作品約30点が、訪れた人々を魅了している。 唐木さんは、独自の手法で花をいける川瀬敏郎氏に学び、野の草花のありのままの美しさを“掛け花”という手法などで表現。見る人に絵画を思わせるような印象を与える。 季節の移ろいに合わせ、実りの時期を迎えた稲やアケビ、枯れつつある草木を用いたほか、返り咲いたナデシコなども所々に取り入れたことで、彩りと落ち着きを演出。 草木の衰えるはかなさだけでなく、必ず次の季節を迎える力強い生命感を表現した-という作品の数々は、躍動感ある夏とは違った輝きを放っている。 入場無料。午前10時~午後5時。

-

伊那小4年礼組が上農高でリンゴ交流

4月から総合学習でリンゴ栽培に取り組んでいる伊那小学校4年礼組(小平さおり教諭、30人)は29日、上伊那農業高校(南箕輪村)で交流会をした。リンゴの果実にシールを張って文字や絵を浮き上がらせる「デザインアップル」作りや栽培方法を学んだ=写真。

栽培方法などを学んでいるうちに、デザインアップルの存在を知った児童が上農高校に指導を申し入れた。

同校園芸科学科2年の13人がスライドでデザインアップルの作り方などを説明し、高校の果樹園で実践。児童は果実の袋を外し、表面に付いた花粉を丁寧にふき取ってから「うまい」「伊那小」などの文字やキャラクターの絵を書いたシールを張った。

自分の名字や「かなう」など、5枚のシールを張ったという、小田雅ちゃん(9つ)は「リンゴが丸くてうまく張れなかった。初めてやることなので自信はないが、たぶん半分は成功すると思う」と話した。

礼組は社会科の授業で・スリンゴの生産量が長野県は全国で2位・スと学習。自分たちでも栽培したい窶狽ニ、上伊那農協が運営する「小黒りんごオーナー団地」(市内西町)で2本のふじのオーナーになり、校内でも6本の苗木を育てている。

リンゴの収穫は10月中旬を予定している。 -

宮田小4年1組が村商工祭で太鼓を披露

6月から太鼓の練習に取り組んできた宮田村の宮田小学校4年1組は2日、新田区のふれあい広場で開かれる村の商工祭に出演する。11月の村文化祭にも参加予定。「多くの人に聞いてもらいたい」と成果を披露する。

太鼓の存在を知り、自分たちもやってみたいと挑戦。やるからには村の人たちに聞かせたいと本気で取り組んできた。

村の団体「宮田太鼓」の北原健一さんに指導を仰ぎ、定期的に練習。大半が初めてバチを持つ初心者だったが、4カ月の間にみるみる腕をあげた。

商工祭の晴れ舞台にむけて、村民会館の大ホールも使って練習。「はずかしがらず、思いっきり」と北原さんのゲキが飛ぶと、子どもたちは引き締まった表情で本番さながらに演奏を続けた。

商工祭当日は午後12時25分ころから、出演を予定している。 -

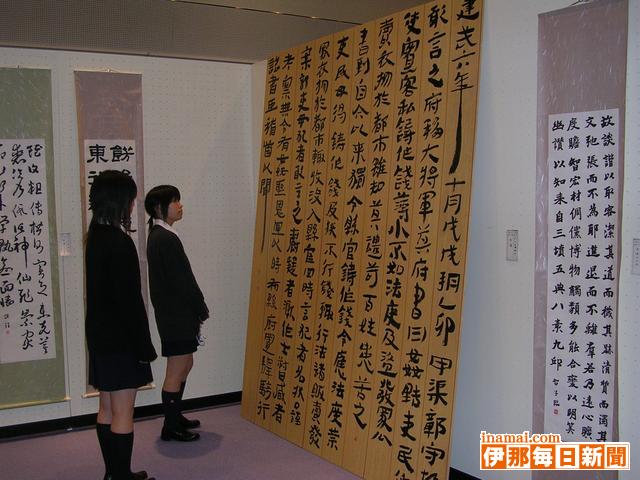

県高校書道展に330点余

県伊那文化会館展示ホール・小ホールで30日、第21回県高校書道展・第30回県高校書道教師展が始まった。書道部員330人の300点、教員35人の35点がそろう。10月2日まで。

県高校文化連盟書道専門部書道部会など主催。県内4地区の持ち回りで年1回開いている。

作品は書のほか、てん刻、刻字、木曽漆器への蒔絵が並ぶ。書は古典の臨書を中心に、行書、草書、好きな言葉などを題材にした漢字かな交じりなど。墨色がピンクだったり、横書きだったりする作品もあり、伊那弥生ケ丘高校の泉逸男教諭は「言葉、墨色、字の形などいろんな表現がある」と話す。

弥生1・2年生13人は中国の木簡を共同製作。長さ2・4メートル、幅20センチの板を10枚組み合わせ、油性ペンキを使って臨書で書いた。

また、書道展に先立ち、29日、弥生で書道部員の交流会があり、県高校総合文化祭=11月、下諏訪町=に出展する共同作品「信濃の国」を仕上げた。

開館は午前9時から午後5時(最終日3時)まで。入場無料。 -

西箕輪中学校生徒、育てたブドウを味わう

地元の人とのつながりを通して地域を学ぼう窶狽ニ、伊那市西箕輪の「みはらしぶどう園」で、ブドウづくりを体験をしてきた西箕輪中学校の1年生54人が30日、適期を迎えたブドウを収穫し、その味を確かめた。

同校は、西箕輪の素晴らしさを再認識し、誇りにしてほしい窶狽ニ、総合学習で地元を知る活動をしている。

1年生は、ブドウづくりを体験。園を管理する小池知志さんらの指導で、房にジベレリン処理を施したり、木の手入れに挑戦した。

小池さんは「みなさんが手伝ってくれたブドウが素晴らしい房になっている」と話し、園内を案内。

生徒は、実際手入れした「ピオーネ」「ナイアガラ」などを収穫し、その味を楽しんだ。

寺澤和冶校長は「ブドウづくりという貴重な体験が大人になってからも残る故郷の思い出になれば」と話 -

薫ヶ丘秀作美術展いなっせで

伊那北高校の創立85周年を記念して、伊那北高校同窓会教養委員会は、伊那市駅前ビルいなっせで、薫ヶ丘秀作美術展を10月4日まで開いている。洋画を中心に、日本画や彫刻、書など、約40点が展示され、会場をにぎわせている。

出品者は20代から80代までの同窓生。展覧会に入選するなど、各分野の一線で活躍する芸術家らの作品のみを集め、故・板山啓三氏や春日清彦氏などの作品もある。

芸術分野で活躍する卒業生も多いことから5年前の80周年に合わせ、展示会を企画し、今回で2回目となる。

来場者は、作風もテーマも異なる個性豊かな作品の数々を楽しんでいた。 -

たばこの隠れた真相を知ろう

高遠高校(清水國利校長)で29日、禁煙教育講座があった。長谷村美和診療所の岡部竜吾所長が「たばこの隠れた真相を知ろう」と題して講演。全校生徒が喫煙による身体への影響などを学んだ。

保健授業などを通して喫煙防止を呼びかけてきたため、ここ数年は講座を設けていなかったが、全国的に中高生の喫煙が増加している現状や、「生活指導のなかで必要性を感じたため」(清水校長)、急きょ企画された。

岡部所長は、喫煙が身体に及ぼす影響として、肺がんや心筋梗塞(こうそく)、脳卒中などを挙げ、「病気のデパート」と紹介。20歳以前の喫煙は、肺がんによる死亡率が非喫煙者の6倍にもなるとし、さらに喫煙者の周囲も、副流煙を吸い込む受動喫煙が原因で、10人に1人が亡くなるなど、たばこの害の実態を説明した。

生徒たちは、ストローをくわえ、鼻をつまんで歩き、肺気腫を患った状態も体験。岡部所長は「講演を通して知ってもらったたばこの真相から、何か感じとってもらいたい」と呼びかけていた。

同校では引き続き、教員や外部講師など学校内外から、喫煙防止を促していきたいとしている。 -

はら美術で広瀬良臣さん個展

明るい色彩で信州の山里や欧州の街並みを印象的に描く、高遠町の広瀬良臣さん(73)の個展が、29日から伊那市旭町のはら美術て開かれ、水彩や油彩、約50点が、訪れた人の目を楽しませている。

信州大学教育学部の美術科を卒業後、教員を務める傍ら製作を続け、県展や光風会展など、数多くの展覧会に入選してきた。

東西にそびえるアルプスや古い街並みが、四季に合わせて表情を変える高遠町に魅了され、地元を題材とした作品を多く手がけてきたが、教員時代に訪れた欧州の古い街並みにもひかれ、5年ほど前から、フランスやシチリアなども描いている。

今年5月、日洋展に入選した「雪の西駒ヶ岳」は冬の高遠町から西駒ヶ岳を望んだ100号の大作。ぬけるような空の青さと白い雪のコントラストは、空気の透明感や冷たさまで感じられ、微妙な色使いで表現した雪の質感が、山里の雪深さをも思わせる。

入場無料。10月4日まで。 -

はなまる地域探検隊の絵手紙展示

伊那市内の小中学生を対象とした「はなまる地域探検隊」(伊藤元郎代表)の子どもが描いた絵手紙約90点を、伊那市役所の1階ロビーで10月2日まで展示している。

作品は今月10日、絵手紙創作体験で描いた。講師の坂本勇さんのアドバイスを受けながら、リンゴやピーマン、カブトムシなど、持ち寄ったモチーフをじっくり丁寧に描き、家族などにあてた言葉を添えた。

子どもは「自信がついた」「じっくり見ることで、“もの”の違った一面を発見できた」と話し、離れて暮らす祖父母に送りたいとする子もいた。

探検隊は、キャンプや農作業体験などの体験活動を通して、それぞれの良さと自主性を育てる試みで3年目。高校生ボランティアも多く参加し、学校や年齢を越え、お互いを尊重し合う心も学んでいる。 -

東部中2年生 伊那郵便局で職場体験

伊那市坂下区の伊那郵便局(藤原良明局長)は27日、伊那東部中学校2年生の職場体験を受け入れた。希望する生徒3人が進路の参考に訪れ、局員から郵便局の仕事内容を聞いたり、郵便業務を実践した。

局内の見学、仕事の説明を聞いた3人は、郵便物を自局分と他局分に分ける「差し立て区分」や、配達する道順にそろえる「道順組み立て」のほか、周辺の家にハガキを配達したりした。

3人は「郵便です」と、明るい声で家を訪ねながら、約30件分の郵便物を歩いて配達。初めのうちは、はずかしそうにあいさつしていたが、次第に大きな声が出るようになり、ハガキを受け取った商店の人も「ご苦労様」と笑顔でねぎらっていた。

生徒の一人は「自分の出した手紙がどのように分けられているかが分かってよかった。大変な仕事だったが勉強になった」と話していた -

赤ちゃん抱っこ「命」学ぶ

高遠中学校生徒の乳児ふれあい実習が29日、町保健センターであった。これから離乳食となる生後5カ月の赤ちゃんをもつ母親を対象とした離乳食実習があり、その中で3年の女子生徒12人が赤ちゃんの抱っこを体験した。

前期の選択授業で家庭科を専攻した生徒が、母性を養い、「親にどう育てられたか考える機会」とし、命の大切さを学んだ。

母親から赤ちゃんを預かった生徒たちは恐る恐る抱っこ。泣き出す赤ちゃんに困惑した表情を浮かべる生徒もいたが、「体にくっつけるようにして抱くといいよ」と母親からアドバイスをもらい、「よしよし」と笑顔であやしていた。

小池有紗さん(15)は「赤ちゃんを抱っこしたことがなかったから、泣いちゃうとどうすればいいのかわからなかった。お母さん方が普段どれだけ気を使って赤ちゃんと接しているのか、少しわかった気がする」と話していた。

生徒たちは赤ちゃんの着替えを体験したり、おかゆや大根とニンジンをすり潰した離乳食も味わった。 -

伊那谷の清流を訪ねて

伊那谷各地の源流や森林を訪ね、自然環境や施設について学習する「清流と森をたずねて」が28日、飯島町や中川村などであり、38人が参加、清らかな水や豊かな緑にふれあい、環境保全意識を高めた。豊かな環境づくり上伊那地域会議主催。

伊那文化会館前に集合した一行は、バスで飯島町本郷に移動。与田切川の河原の石を腰を下ろし、県自然観察インストラクターの征矢哲雄さんの解説に耳を傾け、対岸に帯状に続く、鳥居原レキ層を観察した。

鳥居原レキ層は約9万年前の扇状地レキ層、3回の異なる堆積時期が見られる場所。

征矢さんは「与田切川や中田切川が南駒ケ岳、越百岳を削り、巨石や小石、砂を下流に運び、堆積させ、扇状地を作った。川は削り、運び、溜める、3つの作用がある。自然の営みのすごさ、水の流れの偉大さを感じて」と話した。

また、腰を下ろしている花崗岩について「地下数百キロで形成された深成岩、駒ケ根市以南に見られる。木曽山脈が何回か上昇し、押し上げられた」と説明。

参加者は身近な自然の中から、伊那谷の歴史のロマンに触れた。

この後、ハギの花散る林道をゆっくり登り、標高1445メートルの陣馬形山に。山頂を彩る秋草を観察した。

また、駒ケ根市では中沢小学校の炭焼き釜、養命酒駒ケ根工場も見学した。 -

光前寺十王堂特別公開

早太郎伝説で有名な駒ケ根市の名刹光前寺(吉澤道人住職)は開催中の長寿祭に合わせ、通常は非公開の十王堂内部を10月10日まで特別公開している。明かりに照らされた堂内には普段見ることのできない中尊地蔵菩薩のほか不動明王、釈迦如来、文殊菩薩、弥勒菩薩ら十王の仏像が安置され、穏やかな表情を見せている=写真。本坊では十王の裁きと地獄の様子を描いた絵図「十王画」も公開している。

吉澤住職によると仏像の作者・年代は不明。十王堂は少なくとも過去50年は公開されていないはず窶狽ニいう。 -

伊那北高校合唱コンクール開催

伊那市山寺の伊那北高校の合唱コンクールが27日、伊那市民会館であり、各クラスが日ごろの成果を発表し合った。

37回目。合唱コンクールは、各クラスの発表に加え、生徒たちの独自グループの飛び入り参加もあり、多彩なグループが盛り上げる。

また、例年合唱部と共にPTAと教員も参加し、今年は総勢100人が「河口」などの2曲を、迫力ある歌声で披露した。

同校PTAは、生徒の日ごろの様子を知る機会にしよう窶狽ニ、11年前からコンクールに参加。生徒にとっても、普段見られない親の一面を知る機会になっているという。

今年は「ミスターブルー私の地球」を歌った3年E組が金賞を受賞した。 -

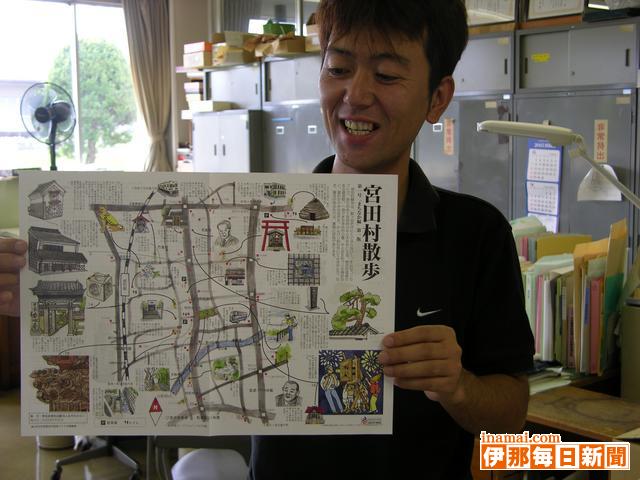

村の良さを再発見したいと、散策マップ「宮田村散歩」が完成

住民自主のむらづくりに取り組む宮田村のNPO法人「みやだみらい」が、宮田村市街地の隠れた魅力を紹介する散策マップ「宮田村散歩」を発刊。村の地域づくり支援事業の補助を受けながら、1年かけて完成させた。初版は1千部用意し、役場や公共施設、宮田観光ホテルなどで無料配布。「村の良さを再発見し、観光にも役立てば」と話し、続編の発行も予定している。

歴史、自然、人的の各資源を結びつけ、宮田村の魅力を見つめ直そうと、昨年から準備。古い街並みを今に残す中心商店街一帯を中心に、メンバーが地道に取材した。

A3版両面カラーで、イラスト付きの地図により価値のある建造物や寺社、公園などを明示。村民も知らない歴史的ないわれや特産品なども散りばめ、紹介している。

「観光客はもちろん、村民や近隣の人たちにもぜひ手にとってもらい、宮田村を歩いてもらえれば」と同法人理事長の天野早人さんは話す。

マップは村内のほか、同法人のホームページhttp://www.miyada.net/npo/からもデータをダウンロードで入手可能。

今後は第3号まで発刊予定で、市街地以外の宮田村も取りあげていく考えだ。

2410/(金)