-

園児が山の音楽会楽しむ

豊かな自然を活用した保育に取り組む伊那市長谷の長谷保育園の園児は27日園近くの山林で音楽会を楽しみました。

音楽会は県が認定する信州やまほいく認定園の長谷保育園と上伊那地域振興局林務課が開いたものです。

長谷保育園が活動している山林内に園児およそ40人が集まり林務課職員の演奏に合わせて歌を歌いました。

この場所は園児と林務課の職員が共同で音楽会が開けるように整備したものです。

園児らは木の枝などを楽器代わりにして演奏を楽しんでいました。

長谷保育園では「自然の中で遊ぶことで、のびのびと育ってもらいたい。」と話していました。

-

上農の香り完成 来月販売

南箕輪村の上伊那農業高校のグローカルコースの3年生が校内の樹木から抽出したエキスで作ったルームスプレーが完成し、来月から販売を始めます。

上農生が作ったルームスプレーです。

1本150ミリリットル入りで価格は2,200円です。

使っているのは学校内にある200種の樹木から日本固有種のコウヤマキとヒノキ科のネズコを選びました。

それぞれ蒸留して抽出したエキスを1対1で混ぜ合わせ、森の中にいるような爽やかで甘い香りがするということです。

21日は授業の中で商品化に取り組んだ5人が、2年間かけ行ってきた開発の流れや今後の販売について説明しました。

商品名は「GL Ti Amo」です。

「Ti Amo」はイタリア語で「あなたを愛している」という意味だということです。

使い方はルームスプレーのほか、服に吹きかけることもできるということです。

説明の最後には、ほかのグループの生徒に、香りをかいでもらいました。

商品は来月1日に伊那市で開かれる森を楽しむイベント「森JOY」で一般販売する予定です。

イベントでは生徒たちが撮影、編集したルームスプレーのPR動画も上映されます。

問合わせ 上伊那農業高校

72-5281代表 72-2017農場職員室 -

ますみケ丘で昆虫観察会

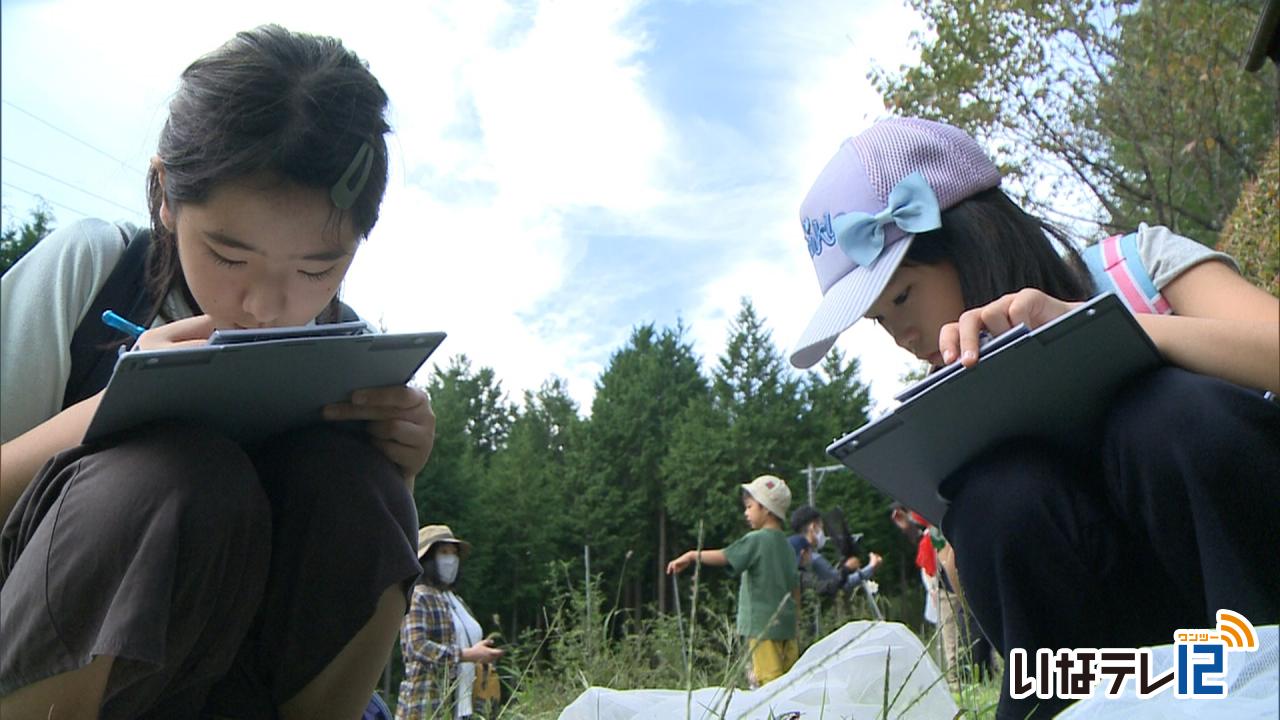

珍しいチョウなど様々な昆虫が生息する伊那市のますみヶ丘平地林で昆虫の観察会が9月19日に開かれました。

ますみヶ丘平地林の鳩吹公園周辺では、環境省の絶滅危惧種に指定されているミヤマシジミが生息しています。

信州大学名誉教授の中村寛志さんが会長をつとめるミヤマシジミ研究会が、幼虫のえさとなるコマツナギを植樹して保護する活動をしています。

中村さんは「昔は田畑の土手に農耕馬を繋ぐ為の『コマツナギ』が植えられていたが、機械化によりコマツナギは切られ、それに伴いミヤマシジミも減少しました。」と説明していました。

観察会は、子どもやその親にますみヶ丘平地林の珍しい昆虫や植物を知ってもらおうと伊那市と研究会が開いています。

ミヤマシジミの他にもコオロギやトンボなどがいました。

この日は市内の親子16組50人が参加し、観察会の最後には研究会から昆虫マイスター初級の認定書が渡されました。

参加したある親子は「改めて市内の自然を知る事ができました」と話していました。

-

上伊那地区高校演劇合同発表会

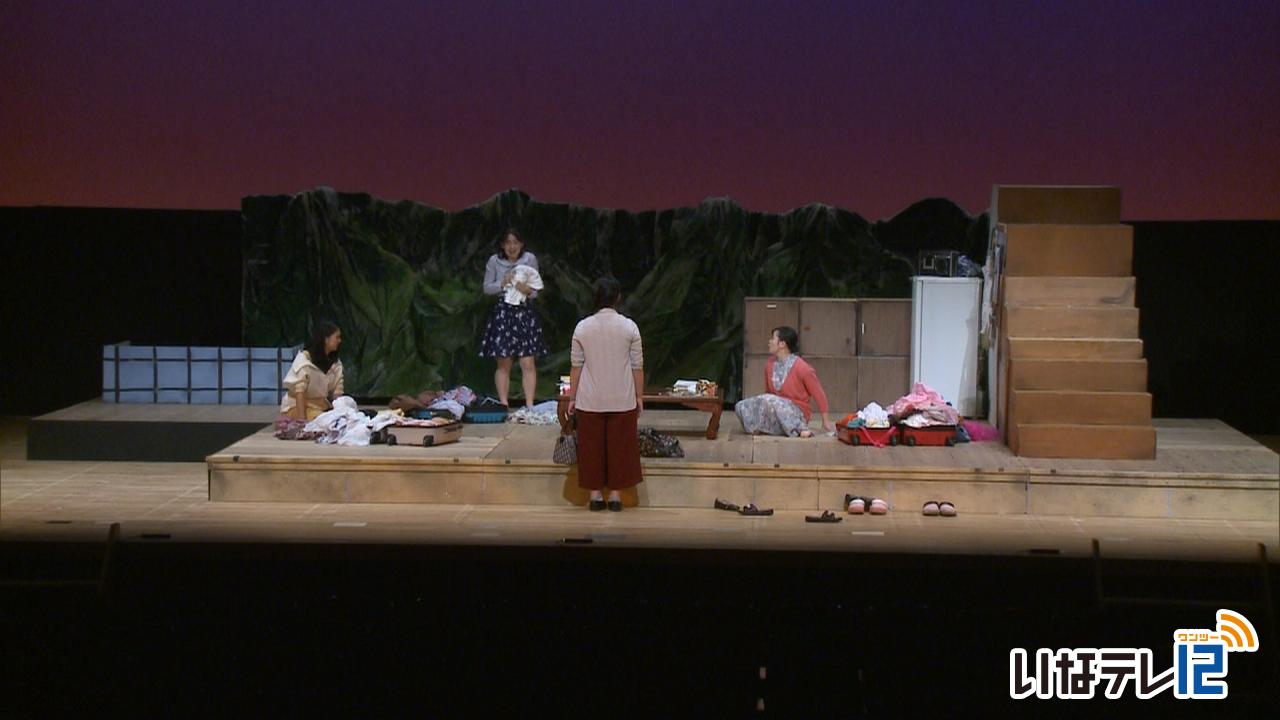

上伊那地区高校演劇合同発表会が18日駒ヶ根市の駒ヶ根市文化会館で開かれ、伊那西高校演劇クラブが県大会に進出することが決まりました。

伊那西高校演劇クラブが演じたのはオリジナルの「まだおしまいじゃないわ」です。

オイルショックで、首都圏を中心に停電が続く近未来の日本を舞台に、田舎へと疎開してきた三姉妹の成長を描く物語です。

発表会には上伊那5校の演劇部が出場し、友情や家族との絆をテーマにした劇などを発表しました。

今年は新型コロナ感染拡大防止のため、出演者同士が近距離でセリフを言わないなどの対策が取られた他、無観客での開催となりました。

審査で選ばれた伊那西高校演劇クラブは12月12日と13日に千曲市で開かれる県大会に出場します。

この模様は、ご覧のチャンネルで来年1月に放送する予定です。

-

手良小学校で運動会

伊那市の手良小学校で、運動会が18日開かれ、全校児童115人が紅組と白組に分かれて14種目を行いました。

運動会は、5・6年生の有志29人による鼓笛隊の演奏で始まりました。

今年は新型コロナウイルスの影響で密になる組体操や大玉送りは行わず、種目数を減らしての実施となりました。

全校児童が参加した綱引きは、学年ごと2つのグループに分けて行われました。

低学年合同種目の障害物競走ではハードルを飛び越えたり、網をくぐり抜けながらゴールを目指していました。

高学年合同種目の障害物リレーでは、児童らが網をくぐり抜けたり、平均台の上を通りながらトラックを走り、ゴールを目指しました。

最後は、全校児童によるダンスが披露されました。

児童らは様々な色の旗を掲げて、音楽に合わせてダンスを披露しました。

手良小学校では、「一人一人が力いっぱい走ったり、ダンスを披露したり、活躍する姿が見られた」と話していました。

なお、この日の運動会は16対13で白組が勝ちました。

-

木下保育園 地中熱の設備工事の見学会

現在箕輪町木下に建設が進められている新しい木下保育園の地中熱を活用する設備工事の現場見学会が17日開かれました。

17日は地域住民6人が訪れ、工事現場を見学しました。

現在冷暖房用に活用する地中熱設備の工事が進められていて、そのしくみが公開されました。

機械で深さ100メートルの穴を掘っていきます。

その中にチューブを入れていきます。

このチューブの中に液体を循環させ、地中の熱を冷暖房に活用するということです。

地中は年間を通して15度前後になっていて、空調機の運転負荷が軽減されるため二酸化炭素の排出抑制につながるということです。

町内の保育園で地中熱を活用するのは東みのわ保育園に続いて2か所目です。

木下北城地区西側の建設用地では、今年3月から工事が進められています。

新しい木下保育園は、現在の木下北・木下南保育園を統合し建設されるもので、敷地面積は1万1,000平方メートル、定員は195人です。

新しい木下保育園は、令和4年4月の開園を予定しています。

-

弥生同窓会が高校再編について聞く

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を統合する高校再編一次案についての説明会が17日伊那市のいなっせで開かれました。

出席者からは少人数学級などを求める意見がだされていました。

説明会は伊那弥生ケ丘高校同窓会が開いたもので同窓会の会員が長野県教育委員会から話を聞きました。

県教委は高校再編・整備計画で伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を統合し新しい高校を設置することを決めています。

説明会では質疑応答の時間も設けられました。

出席者からの少人数学級を求める声に県教委は「弥生ケ丘高校につきましては学年が上がるにつれて自分の進路にあった授業選択ということで、なかには10何人でやっていたりするような授業もあるということになっています。」と答えていました。

ほかに「伝統と歴史のある高校を廃校にすることはここ1、2年で決められることではない」との意見には「廃校というよりもそれぞれの学校の伝統を引き継ぎながら新しい学校を作っていく」と答えていました。

県教委では新しい高校の開校に向けて同窓会やPTA、生徒の代表などで構成する新校再編実施計画懇話会を設置する計画です。懇話会では校名や活用する校地・校舎、目指す学校像などについて協議することになっています。

-

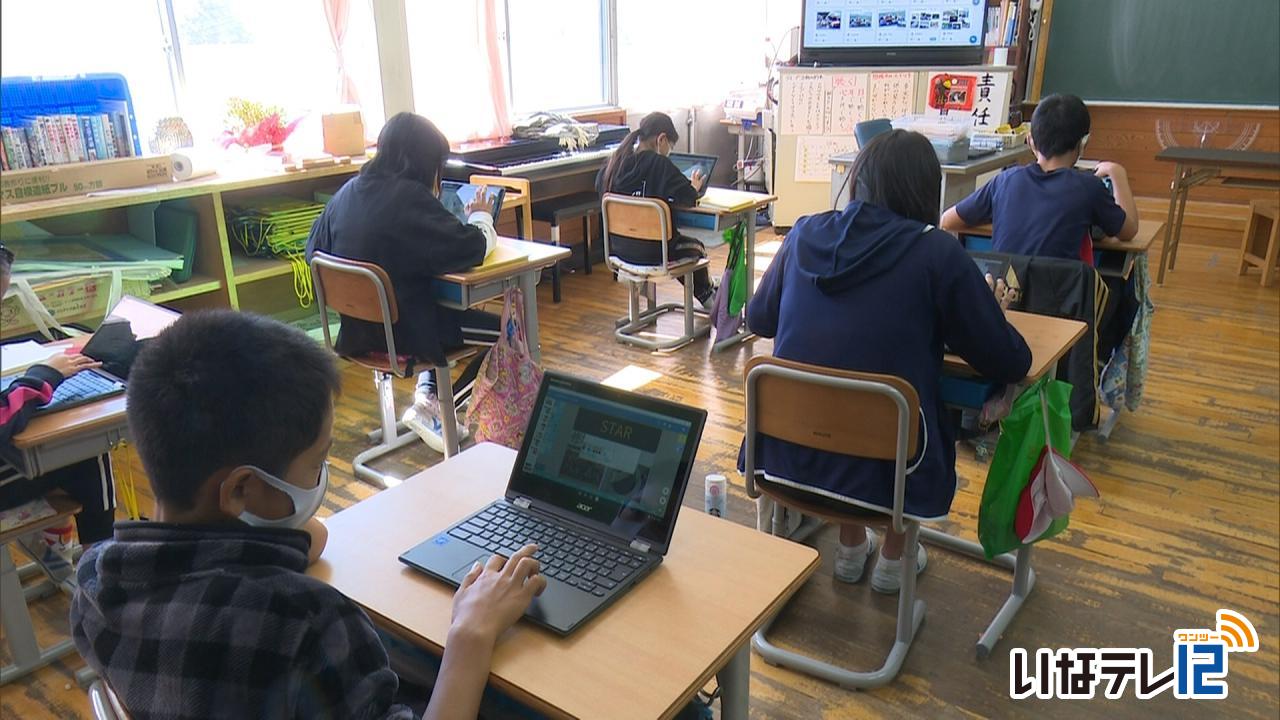

箕輪町内小中学校1人1台PC整備

箕輪町教育委員会では、ICT教育を推進するため児童生徒に1人1台のパソコンを整備しました。

このうち、箕輪南小学校では、6年生が整備されたパソコンを使って授業を受けていました。

16日は、児童らが総合学習の時間を使って、今月6日と7日に黒部ダムや松代大本営などを訪れた修学旅行の旅行記を作成していました。

児童らは、パソコンで文章を打ったり、写真のレイアウトを考えたりしていました。

町教育委員会では、双方向の情報共有を行い、子どもたち一人一人の学習を支援しようとICT教育環境を整備しました。

町によりますと、約1億5千万円をかけて町内の小中学校に1人1台分パソコンを整備し、校内にはWi-Fi環境を構築したということです。

今後は家庭学習にも使えるように準備を進めているということです。

-

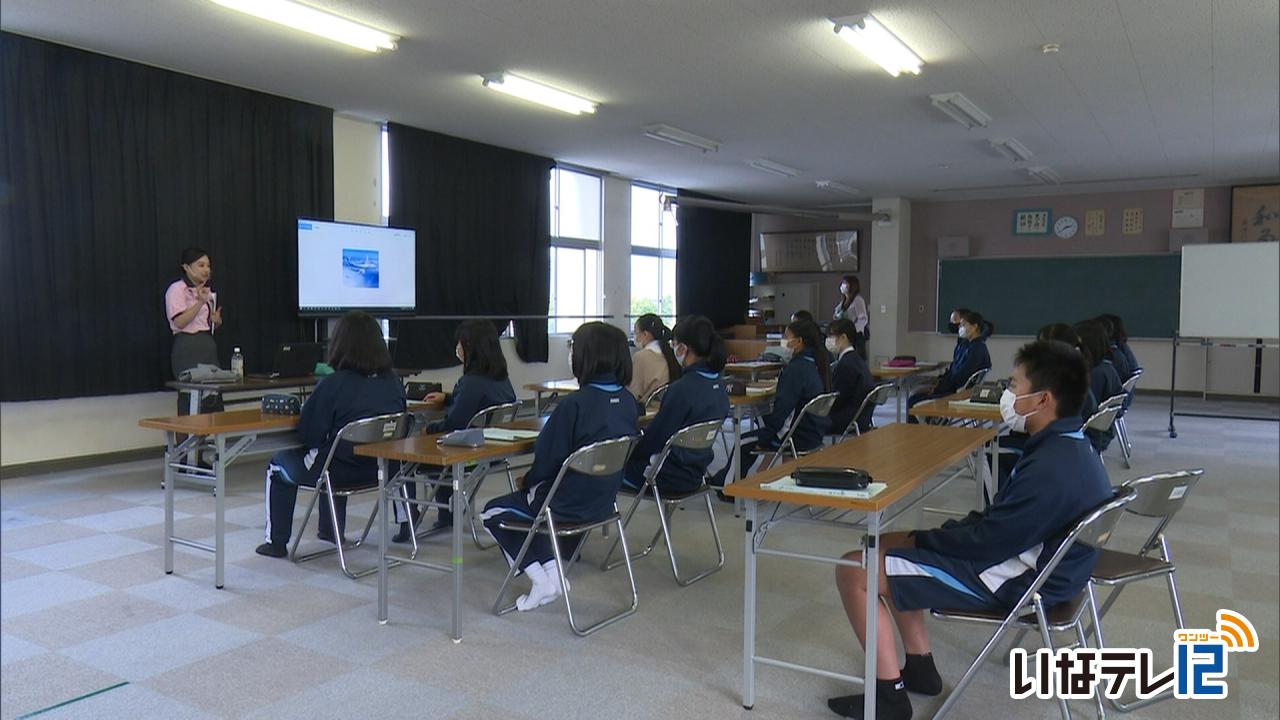

伊那中2年生 先輩から「人生」学ぶ

伊那市の伊那中学校の2年生は、職場体験を前に、仕事や夢・人生について学ぼうと、自分たちの先輩となる卒業生から話を聞きました。

講師は、キャビンアテンダントや、広告代理店勤務、会社経営者、公務員など19歳から40代まで6人の伊那中卒業生が務めました。

2年生114人が、それぞれ希望した講師の話を聞きました。

講師たちは、自分たちの失敗談や中学校時代の迷いも含めて話をしていました。

例年は6月に、地元の起業家から話を聞きますが、今回は、コロナの影響もあってこの時期に、学校の卒業生に話をしてもらう形での開催となりました。

11年前に伊那中学校を卒業し、現在はANAのキャビンアテンダントを務める倉科 千紘さんは、「私たちはプロフェッショナル。不測の事態が起きた場合には対処しなければならない」と話していました。

講演が終わった後には生徒たちが倉科さんを囲み、次々と質問を投げかけていました。

この座談会は、19日から5日間行われる職場体験学習を前に、働くことや夢をかなえるということ、人生とは何かを考えようと行われました。

-

職場体験学習「わくワークみのわ」

箕輪町の箕輪中学校で地域の事業所を知る体験学習「わくワークみのわ」が9日に開かれ、生徒たちは企業や役場などが設置したブースで説明を聞いたり、仕事の一部を体験していました。

職場体験学習には、上伊那の製造業や公共機関など17事業所が出展しました。

箕輪中学校では毎年2年生全員が上伊那の企業など60あまりの事業所で3日間、職場体験学習を行っています。

今年は新型コロナにより例年とは異なり、参加企業が学校に集まり、それぞれのブースで体験する形にしました。

9日は2年生251人が会場内のそれぞれのブースを回り、話を聞いたり、仕事の一部を体験していました。

こちらは上伊那生協病院のブースです。

生徒たちは職員に教わりながら血圧を測定していました。

駒ヶ根市のヤマウラのブースです。

生徒たちは専用のゴーグルをつけVR空間を体験していました。

これらは、客に建物のイメージを説明するときに使用しているということです。

生徒達は職場体験をもとに、仕事や働く事についてクラスごとまとめるということです。

-

南部小で体育発表会

南箕輪村の南部小学校で、全校児童235人が参加して体育発表会が12日、開かれました。

発表会は、新型コロナウイルスの影響で、運動会の代わりとなる行事として開かれました。

密を避けるため、全校リレーなどの競技は行わず、1・2年生、3・4年生、5・6年生の2学年ずつに分かれて短距離走やダンス表現などを行いました。

3・4年生の発表会では、平均台の上を通ったり、なわとびをしてゴールを目指す障害物走が行われました。

5・6年生は、紅組と白組に分かれて綱引きをしたり、ダンス表現を披露しました。

南部小学校では、「児童一人一人が活躍していて、練習の成果を発揮できた」と話していました。

-

高遠高校合唱部 県高校サマーフェス最高賞

伊那市の高遠高校合唱部は、新型コロナで中止となった長野県合唱サマーフェスティバルの代替大会でグランプリを受賞しました。

サマーフェスティバルは例年7月に開かれていますが、今年は新型コロナの影響で中止となりました。

長野県高校文化連盟では、代替として動画による審査会を企画し、32校が出場しました。

高遠高校合唱部は、映画「天気の子」の主題歌「グランドエスケープ」と合唱曲「そのひとがうたうとき」の2曲歌い、最高賞のグランプリを受賞しました。

動画制作は部員10人で行い、3年生の吹越李句部長、北澤ゆりな副部長、山岸未玖さんの3人が構想を考えました。

合唱の様子に加え、学校のある高遠町をPRしようと町内で撮影をしました。

撮影はスマートフォンで行い、編集は1年生が行ったということです。

今年はコロナにより発表会やコンクールが軒並み中止となりましたが、今回のグランプリ受賞は合唱部に新たな歴史に刻んだと部長の吹越さんは感じています。

高遠高校合唱部は来年1月に演奏会を予定していて3年生にとっては最後となるステージに向け練習に励んでいます。

-

上農生 クラス対抗体育祭

南箕輪村の上伊那農業高校で第101回上農祭が行われ、1日目の9日は全校生徒が参加してクラス対抗の体育祭が行われました。

今年の上農祭は、新型コロナウイルスの影響で一般公開は行わず、3日間を2日間に縮小しての実施となりました。

全校生徒が参加した体育祭では、バレーのほかフットサル、卓球、バスケなどの競技が行われました。

例年は一般公開にあわせ農産物販売やバザーが開かれていましたが、新型コロナの影響で中止となったということです。

今年は全校生徒が参加する行事が少なかったことから、上農祭の開催に向け生徒会や体育委員を中心に準備を進め、体育祭を充実させて実施することにしました。

上農祭2日目は、12日月曜日に予定されていて、生徒によるステージ発表の他書道部や吹奏楽部の発表が行われるということです。 -

上農生が校内通路の修繕

南箕輪村の上伊那農業高校コミュニティデザイン科里山コースの3年生は、授業の一環で学校内の通路の修繕に取り組んでいます。

7日は、里山コースの生徒20人が、修繕のための測量作業を行いました。

里山コースの3年生は、授業で行っている課題研究の成果として学校内の通路の改修工事に取り組んでいます。

生徒の取り組みを聞いた、県測量設計業協会南信支部が協力し、会員企業が業務で使う測量機を用意しました。

通路の長さのほか、中心、縦横それぞれの方向の勾配を測量します。

授業は全10回で、この日のほかに2回測量を行い、その後施工が始まるということです。

上農高校によりますと、新しい通路は、12月上旬に完成するということです。

-

「伊藤久志 6年間の歩み展」

伊那市美篶の画家、伊藤久志さんの作品展「6年間の歩み展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

伊藤さんは第一美術協会の会員で大学卒業後、中学校の教員となり、退職後の現在も駒ヶ根工業高校で美術講師を務めています。

会場には、伊藤さんが2014年から今年の1月までに訪れた、イスラエルやカンボジアなどの風景画など140点が展示されています。

伊藤久志 6年間の歩み展は13日まで開かれています。

-

少年の塔慰霊祭 平和への誓い新たに

太平洋戦争中、上伊那から満蒙開拓青少年義勇軍として満州へ渡り命を落とした青少年の慰霊祭が伊那市の伊那公園で7日行われました。

慰霊祭は上伊那教育会が開いています。

今年は新型コロナの影響で中止も検討されましたが、義勇軍の悲劇を伝えていこうと上伊那教育会の役員のみで行われました。

少年の塔は鍬を持ち遠い大陸から望郷の念にふける少年の像で上伊那教育会や満蒙開拓青少年義勇軍遺族会などが昭和36年に建立したものです。

上伊那教育会の小澤徳夫会長は「上伊那教育会の負の遺産を風化させず、恒久平和に務めていきたい」と追悼の言葉をのべました。

義勇軍は戦時中、満州開拓のため国策として教育会が中心となり募集し上伊那からはおよそ800人が海を渡りました。

敗戦後ソ連の捕虜となり強制労働などで上伊那出身者は91人が命を落としたということです。

-

密集避けて浦安の舞奉納

伊那市の坂下神社で3日、地域の女子児童が浦安の舞を奉納しました。

新型コロナへの感染を防ぐため例年より少ない人数での奉納となりました。

3日と4日の2日間坂下神社の秋の例大祭が行われました。

氏子とともに小学6年生2人と5年生1人の女子児童3人が参列しました。

今年は新型コロナウイルスの影響で少人数での舞となりました。

-

旭座で映画「実りゆく」舞台あいさつ

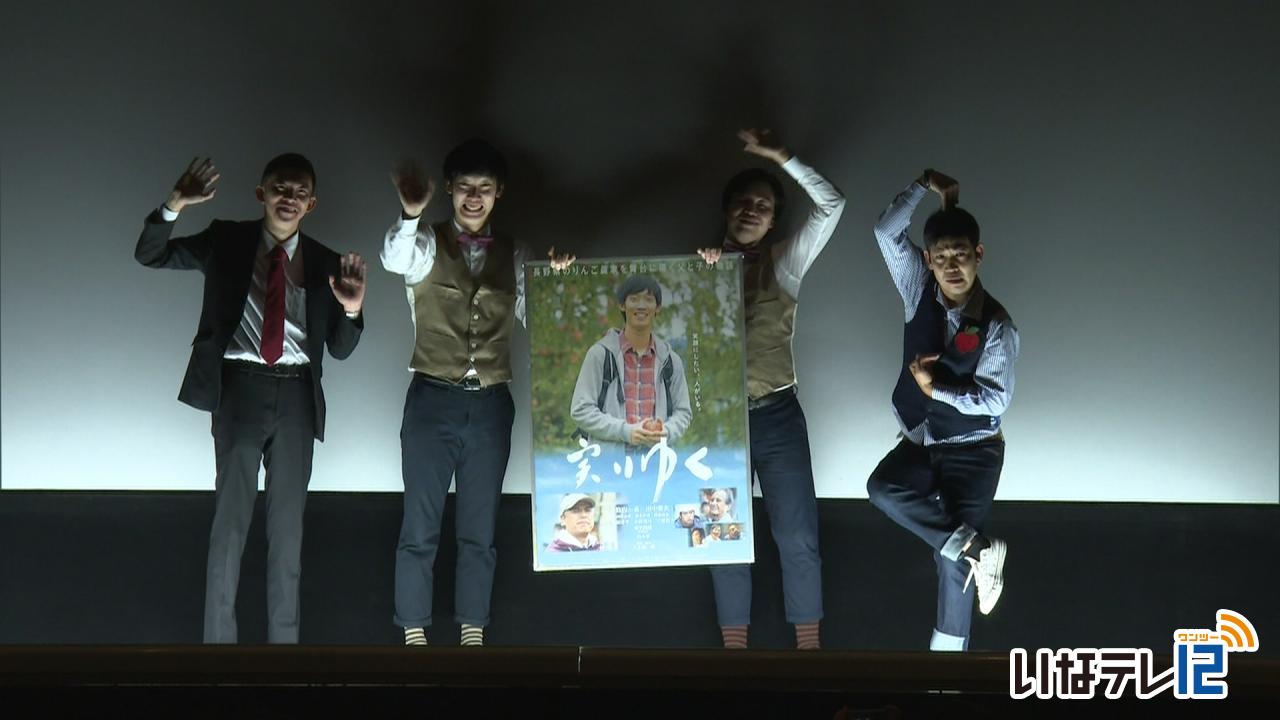

下伊那郡松川町を舞台にした青春映画「実りゆく」の上映に合わせて4日監督や出演者が伊那市の旭座で舞台あいさつをしました。

舞台あいさつでは監督の八木順一朗さん、主演でお笑い芸人まんじゅう大帝国の竹内一希さんとその相方で映画にも出演している田中永真さん、映画のモチーフとなったお笑い芸人でりんご農家の松尾アトム前派出所さんの4人が映画に関する話をしました。

映画は妻を亡くしてから笑わなくなった父親を笑顔にしたいという想いを持つりんご農家の跡取りがお笑い芸人を目指す物語です。

旭座では2日から上映が始まっていて4日も観客が訪れていました。

主人公の父親役は木曽町出身の田中要次さんが務めタイトルの題字は爆笑問題の太田光さんが執筆しました。

映画「実りゆく」は長野県内で先行上映されていて9日から全国での公開が始まります。

-

伊那養護 1年の集大成発表

伊那市の伊那養護学校の文化祭、第41回どんぐりまつりが2日、行われました。

どんぐりまつりは2日と3日の2日間で、1日目のこの日は音楽会が開かれました。

新型コロナウイルスの影響で、今年は一般公開をせず、規模を縮小しての開催となりました。

音楽会では、中学部の生徒らが合奏を披露しました。

どんぐりまつりは3日も予定されていて、児童・生徒による発表や、中学部と高等部の生徒が作業学習で作ったベンチや皿などの販売が行われるということです。

-

箕輪西小5年生 稲刈り

箕輪町の箕輪西小学校の5年生は、学校近く田んぼで育ててきたもち米の稲刈りをしました。

30日は児童や保護者など30人ほどで稲刈りをしました。

箕輪西小の5年生は、5月から広さ5アールの田んぼでもち米「モチヒカリ」を育ててきました。

7月の長雨や8月の猛暑などもありましたが、稲は順調に育ちおよそ200キロ収穫できる見込みだという事です。

収穫した米は、参観日にモチにして食べる他、校内で販売するという事です。

-

東部中学校で体育祭

伊那市の東部中学校で、全校生徒850人が参加して、30日体育祭が行われました。

新型コロナウイルス対策として密になる大玉送りや綱引きなどは行わず、3種目のみで、学年が交わる種目は行いませんでした。

例年、保護者が参観に訪れていますが、今年は生徒のみでの体育祭となりました。

2年生、1年生、3年生の順で大繩跳びに挑みました。

続いて、クラス全員が竹を持ってグラウンドを走り、アンカーにつなぐ「台風の目」に挑みました。

最後は、クラス対抗で全員が走ってバトンを繋ぐ、「全員リレー」です。

各クラスで激しい順位争いが繰り広げられました。

なお、この日の体育祭の結果、1学年は2組が、2学年は8組が1位で、3学年は2組と5組が同点で1位でした。 -

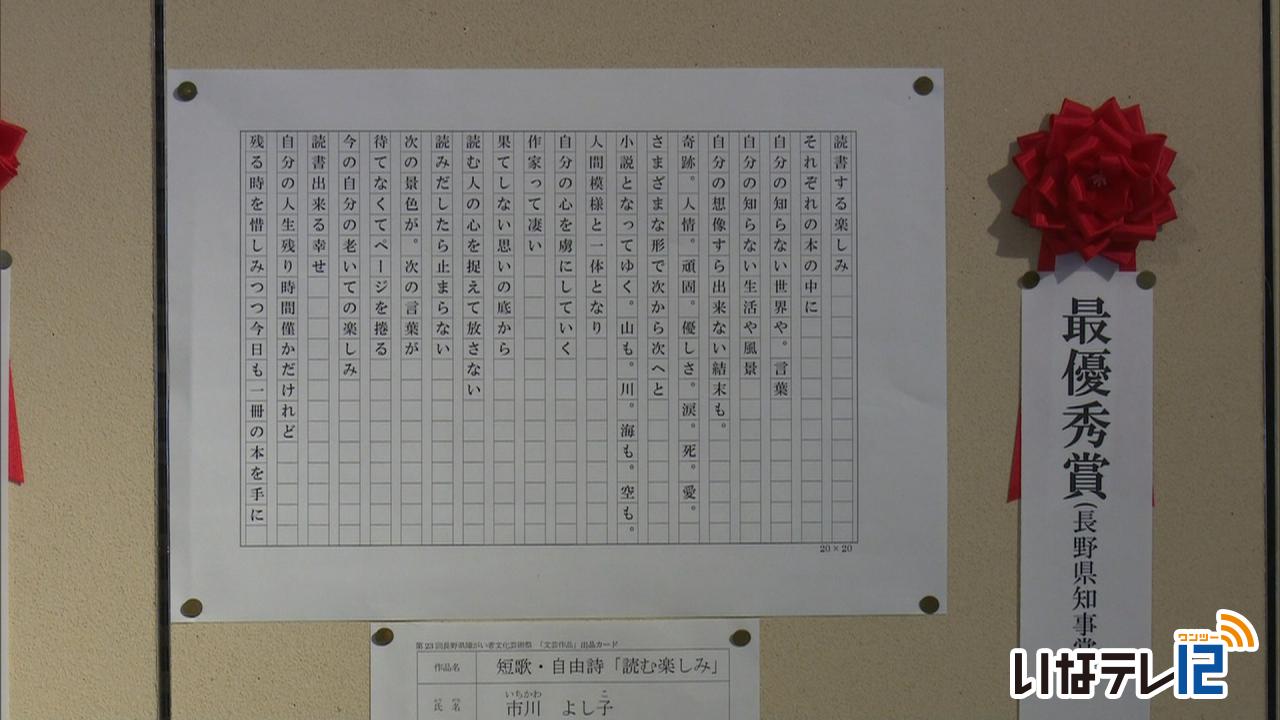

障がい者文化芸術祭 市川さん最優秀賞

今月長野市で開かれた第23回長野県障がい者文化芸術祭inながので、箕輪町沢の市川よし子さんの詩が文芸の部で最優秀賞を受賞しました。

29日は白鳥政徳町長から、長野県障がい者文化芸術祭文芸の部で最優秀賞を受賞した市川よし子さんに賞状が伝達されました。

市川さんの詩「読む楽しみ」です。

市川さんは子どものころから読書が好きで、その気持ちを詩にしたためたということです。

箕輪町で7人が入賞し、29日は、手芸の部で優秀賞を受賞した竹内巧さん、文芸の部で奨励賞を受賞した土橋馨さんにも賞状が送られました。

芸術祭は、長野県などでつくる実行委員会が、障がい者の文化芸術活動の振興と社会参加の促進を図ろうと行っているもので、6つの部門に県内で410点の応募がありました。

町文化センターには、芸術祭に箕輪町から出品された作品20点が展示されています。

展示は来月9日の午前中まで、町文化センターで行われています。

-

児童が学習机の天板を付け替え

伊那市の伊那西小学校で木育授業が27日に行われ、4年生が学習机の天板の付け替え作業をしました。

この日は、4年生の児童とその保護者ら18人が作業をしました。

児童らは、これまでついていたものを外すと、上伊那産のカラマツでできた新しいものに付け替えていました。

木育授業は、子どもたちに木の役割や、地域産材の利用などについて知ってもらおうと、伊那市などが行っているものです。

-

中学・高校生が歌声響かせる

伊那市内の中学、高校の合唱部が出演する、アルプス・ユース・コーラスフェスティバルが27日、伊那市のいなっせで開かれました。

この日は、市内の中学、高校あわせて7校の合唱部が出演しました。

コーラスフェスティバルはNPO法人クラシックワールドとアルプス男声合唱団が毎年開いていて、今年で7年目です。

新型コロナウイルスの影響で、当初は無観客での開催を予定していたということです。

国内のオーケストラなどが加盟する団体が定める、コンサートに関する感染予防ガイドラインが緩和されたことから、観客席を開放し、ホール本来のかたちでの開催にこぎつけました。

NPO法人クラシックワールドでは「ようやく観客を入れて開催できた。子どもたちには歌を歌う喜びを感じてほしい」と話していました。

会場には歌声が響き渡り、訪れた人は耳を傾けていました。

-

箕輪中 第48回ふきはら祭

上伊那の中学校は文化祭シーズンを迎えています。

このうち箕輪町の箕輪中学校では「第48回ふきはら祭」が、25日行われました。

今年のふきはら祭のテーマは「愛~わたしたちができること~」です。

この日は、各学年の代表生徒7人による弁論会が行われました。

2年生の有賀翔希君は、LOVEと題し、コロナ禍での友人や他人に対する愛情の大切さを話していました。

例年2日間続けて行われるふきはら祭は、今年は新型コロナウイルスの影響で、きょうと来月に、日にちをずらし、あわせて3日間の日程で行われています。

生徒会を中心に、マスクの着用を呼び掛けたほか、会場は席の間隔を空け、保護者の入場は人数を制限するなどの対策が取られました。

この日は、演劇部による発表もありました。

ふきはら祭2日目は来月2日に、吹奏楽部と合唱部の発表が予定されています。

3日目は来月23日で、各クラスの合唱コンクールが行われることになっています。

-

東部中吹奏楽部定期演奏会

伊那市の東部中学校吹奏楽部の第16回定期演奏会が、駒ケ根市文化会館で21日、開かれました。

この日は、全日本吹奏楽コンクールの課題曲や、ポップスなど10曲を演奏しました。

演奏会は2部構成で、1部は今年のコンクールの課題曲などを演奏しました。

新型コロナウイルスの影響で、今年のコンクールは中止となりましたが、部員73人が6月からパート練習や合奏に励み、この日の定期演奏会に向けて準備をしてきたということです。

2部では、上級生の演奏に合わせて1年生がダンスパフォーマンスをする場面もあり、会場を盛り上げていました。

今年度の東部中吹奏楽部の部員全員で演奏を披露するのは、21日が初めてだということです。

アンコールでは、部で代々受け継がれている曲「風になりたい」が披露されました。

3年生25人は、今週末に控えている文化祭で引退することになっています。

この日は、保護者や友人が訪れ、演奏に耳を傾けていました。

-

上農生 オンラインで移住定住相談会開催

地域の課題解決に向けて取り組んでいる南箕輪村の上伊那農業高校の3年生は、一般を対象にした移住定住相談会をオンラインで19日開催しました。

移住定住相談会は、地域課題の解決に向けで学習をしている、グローカルコースの3年生5人が開きました。

このグループでは里山観光をテーマに学習をしていて、移住希望者をターゲットにした観光ツアーを企画しています。

ツアー作成にあたり移住を希望する人達のニーズを探ろうと相談会を企画しました。

今回の相談会には、全国各地から10人が参加しました。

最初に生徒達は、伊那谷は自然が豊かで、土地も広く住みやすい環境だと紹介しました。

また課題としては「伊那谷は知名度が低い」として、伊那の魅力をSNSなどで発信する事が必要だと話していました。

参加者からは、「農業体験ばかりでなく、移住前に地元の人達とつながりができる仕組みを考えてほしい」「移住の受け入れを地域で望んでいるのか調査し、高校生ならではのサポートを考えてほしい」などと意見が出されていました。

上伊那農業高校では、今日出た意見などを参考に移住希望者をターゲットにした観光ツアーを来年2月までにまとめる事にしています。

-

コロナで規模縮小し進修祭

箕輪町の箕輪進修高校の文化祭「進修祭」が18日、行われました。

新型コロナウイルスの影響で今年は規模を縮小し、校内祭のみとなりました。

この日は、文化系クラブのステージ発表などが行われました。

演劇部は、10月に開かれる地区大会で発表する劇を披露しました。

半分人間で半分悪魔の少女を巡る物語です。

13回目となる今年の進修祭のテーマは「百花繚乱~咲き乱れる笑顔~」です。

新型コロナウイルスの影響で一般公開はせず校内祭のみとなりました。

在校生はマスクを着用したほか、3年生の生徒対象の食品販売は事前予約制となりました。

進修祭は、例年は10月開催で2日間行われますが、今年は1日のみとなりました。

-

箕輪西小5年生 カヌー体験

箕輪町の箕輪西小学校の5年生は、新型コロナで中止となった臨海学習の替わりに伊那市や駒ケ根市で野外学習を16日と17日の2日間行います。

16日は伊那市高遠町の千代田湖でカヌーを体験しました。

箕輪西小の5年生18人は3・4人のペアを作りカヌーに乗りオールを使い、湖を移動していました。

子ども達は事前に学校のプールで練習をしてきましたが、自然の中では16日が初めてだという事です。

中にはバランスを崩し、湖の中に落ちてしまう子供もいましたが、水の中でも千代田湖の自然を楽しんでいるようでした。

箕輪西小学校では新型コロナの影響で臨海学習が中止となった事から、様々な体験を通して地域の自然について学ぼうと野外学習を計画しました。

箕輪町教育委員会によりますと町内の他の4つの小学校も臨海学習の替わりに、上伊那又は県内で野外学習を行う予定だという事です。

-

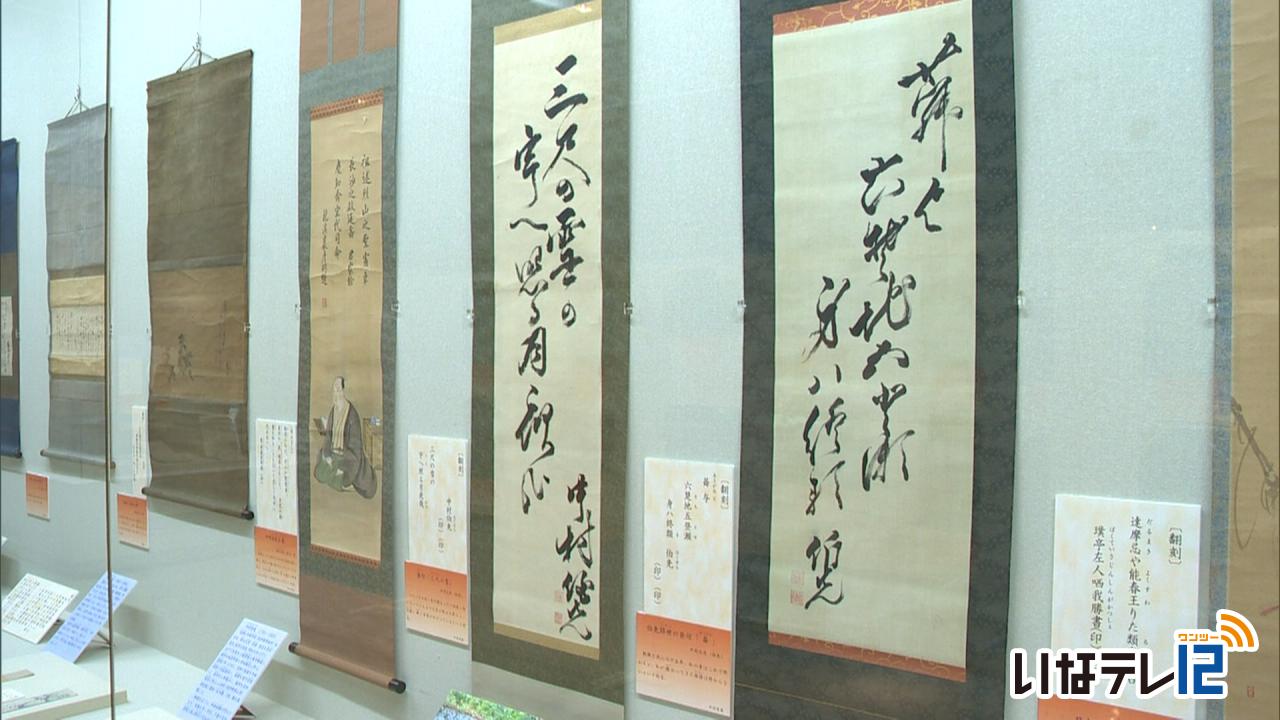

高遠町歴史博物館 高遠と文学をテーマに特別展

江戸時代から現代までの高遠の文学作品に焦点をあてた企画展「高遠と文学」が、伊那市高遠町の歴史博物館で開かれています。

会場には、林学者中村弥六の書や俳人井上井月の句など、高遠に縁のある人物の作品138点が展示されています。

江戸時代から昭和にかけての和歌や俳句、漢詩の作品が展示されている他、昭和後期から平成にかけて高遠町内に建てられた文学碑が紹介されています。

このうち、江戸時代に伊那市西町に生まれ、開業医を営む傍ら儒学や俳句の指導をしていた中村伯先の作品は、個人が所有するもので普段は見ることができません。

特別展「高遠と文学」は、12月6日日曜日まで、高遠町歴史博物館で開かれています。

201/(火)