-

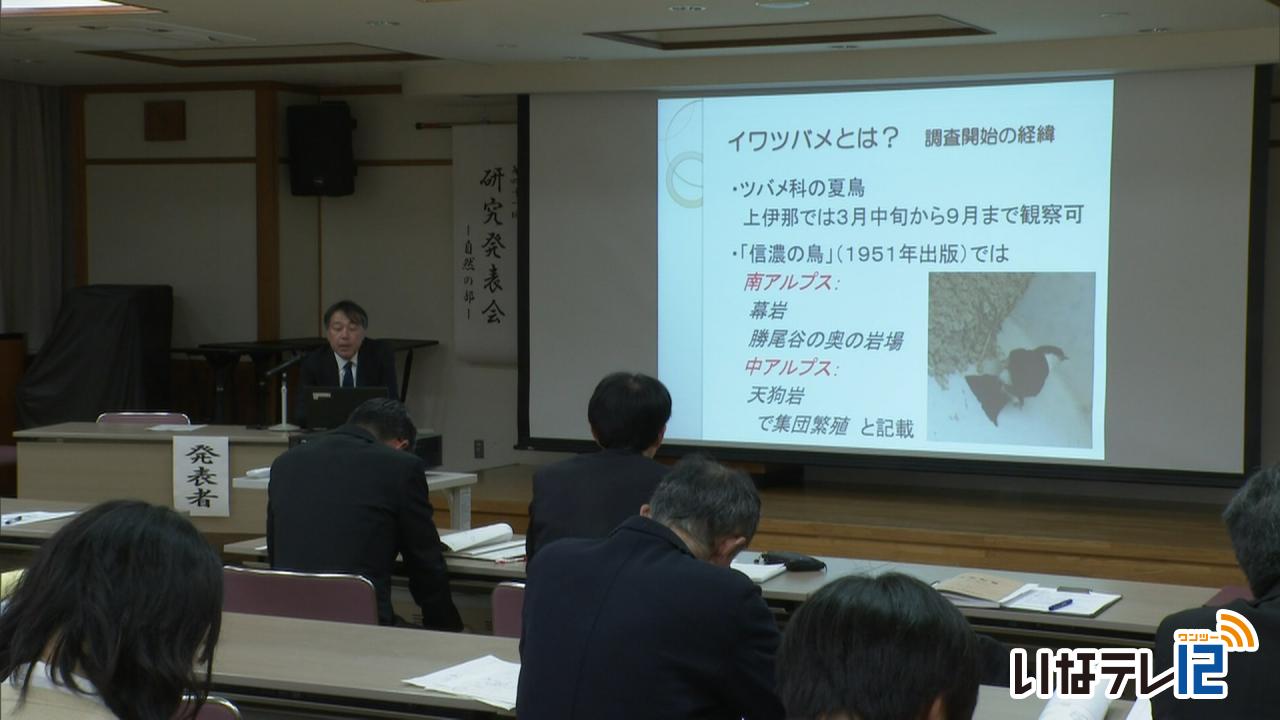

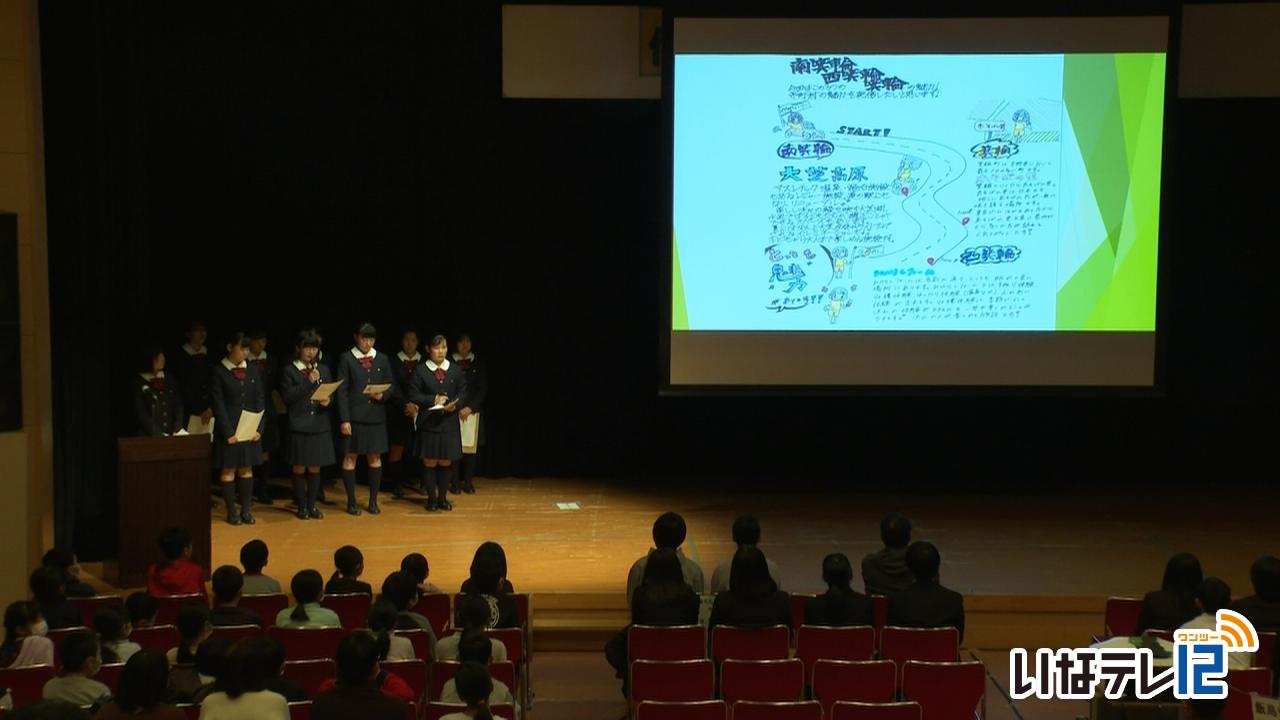

上伊那教育会郷土研究部 発表会

上伊那地域の自然や文化などを研究している上伊那教育会郷土研究部が25日、伊那市のいなっせと創造館で研究結果を発表しました。

いなっせでは、自然の部に属している6つの班が研究発表を行いました。

植物班は上伊那の森林状況について発表しました。

人工林と自然林の範囲などを調べた結果、上伊那は人工林の方が多く、今後は自然林と人工林のバランスや地形に合った森林の管理をしていくことが必要だと発表しました。

野鳥班は、上伊那に生息するイワツバメの研究について発表しました。

通常、標高3,000mの山の岩壁に生息するイワツバメですが、最近は里山に降りてきて橋のコンクリート部分などに巣を作る傾向があると発表しました。

人文の部の発表は創造館で行われました。

上伊那教育会郷土研究部は、教員の資質向上や地域貢献を目的に発足し、今年で41年目を迎えます。

-

文化財防火デー 町内をパトロール

文化財防火デーに合わせて、24日、箕輪町教育委員会は、町内の重要文化財のパトロールを行いました。

町教育委員会の職員や箕輪消防署の署員が町内の寺3か所をパトロールしました。

このうち、箕輪町北小河内の無量寺では、阿弥陀如来座像が安置されている収蔵庫周辺を点検しました。

平安時代後期に造られたと伝えられている阿弥陀如来座像は、町内で唯一国の重要文化財に指定されています。

職員らは、消火栓の場所や、火災警報器の設置などについて確認していました。

また、24日は中川清健副住職が練習用の消化器で使い方を体験していました。

文化財防火デーは昭和24年1月26日に法隆寺金堂で火事があったことを受け昭和30年に定められたものです。

-

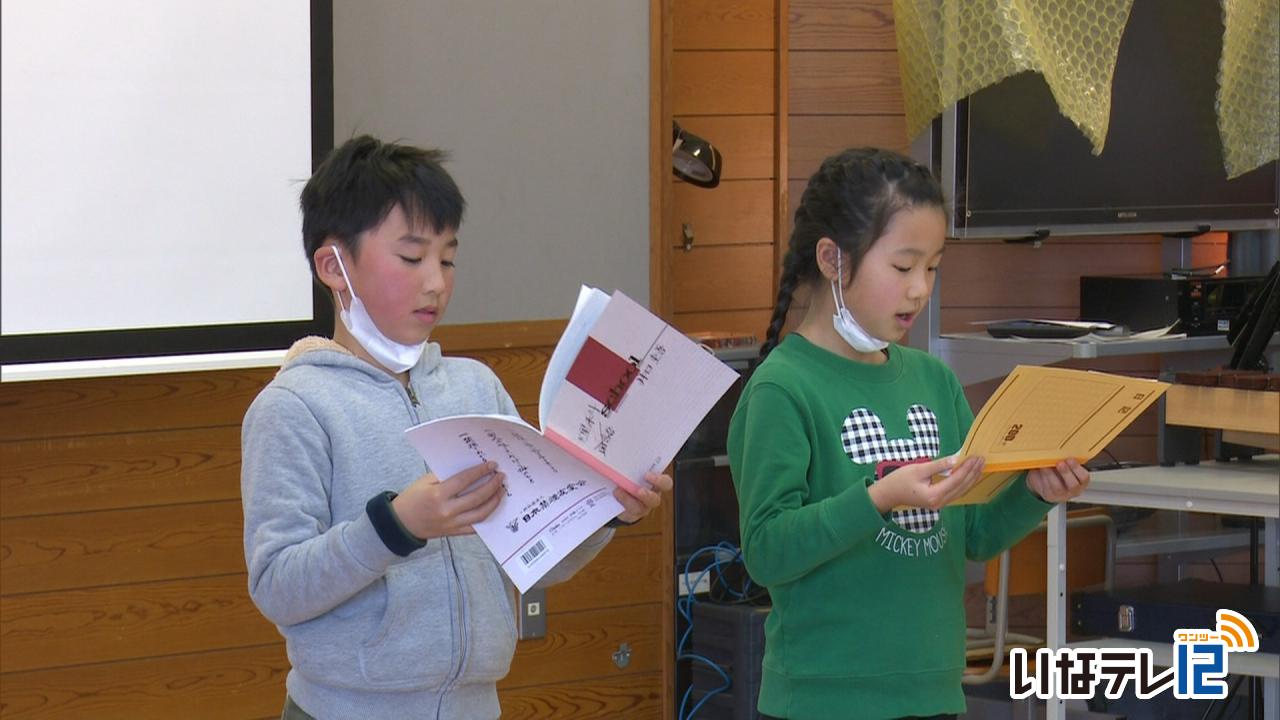

箕輪中合唱部 全国大会へ

箕輪町の箕輪中学校合唱部は、去年12月に東京都で開かれたこども音楽コンクール東日本Bブロック大会で最優秀賞を受賞し、全国大会の選考会に進みます。

22日は、3年生が受験前で全員が集まれなかったため、1・2年生が取り組んでいるアンサンブル曲を、受賞の報告も兼ねて役場で披露しました。

箕輪中学校合唱部には、1年生から3年生までの36人が所属しています。

東日本Bブロック大会には、地区大会から選ばれた長野・山梨・新潟・静岡の4つの県から23校が出場しました。

箕輪中合唱部は、中学校合唱部門で1校のみが選ばれる最優秀賞を受賞しました。

最優秀賞に選ばれた箕輪中合唱部は、26日にテープ審査で行われる文部科学大臣賞の選考会に進みます。

なお箕輪中合唱部は去年、この大会で全国1位にあたる文部科学大臣賞を受賞しています。 -

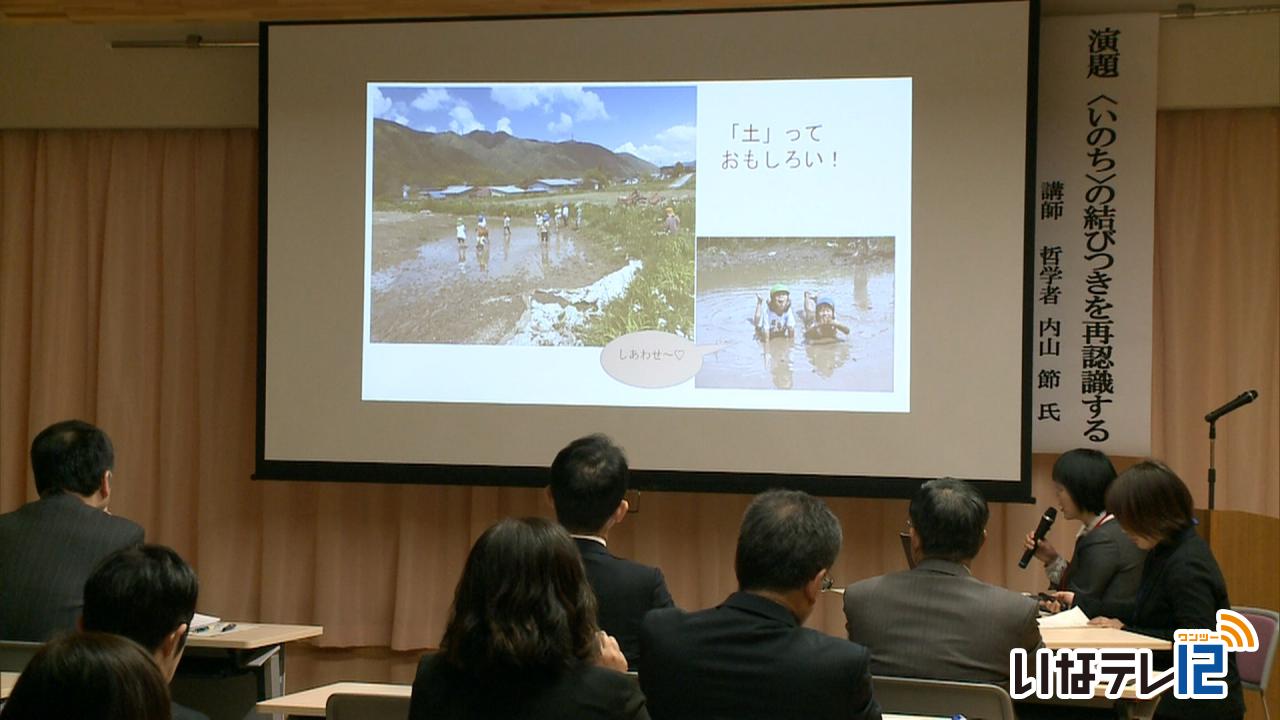

暮らしのなかの食 実践事例報告

伊那市が食育事業の一環で取り組んでいる「暮らしのなかの食」事業の実践事例報告会が21日、伊那市の防災コミュニティセンターで開かれました。

この日は、保育士や学校教諭およそ60人が参加しました。

報告会では保育園2園、小中学校3校が実践事例を発表しました。

西春近北保育園は、地域住民の協力を得ながら、田植えや稲刈り、草餅作りなどを行っています。

農業などの体験を通じて、親への感謝、好き嫌いをなくすなど生きる力につながっていると話していました。

東春近小学校は、学年ごと違った野菜などを作っています。

4年生はりんご学習で感謝の気持ちを、5年生は米作りで後継者不足など農業問題を、6年生はそばづくりで天気とのつきあいの難しさを学んだということです。

白鳥孝市長は「特徴的な様々な取り組みがあるので、参考にして良いものは取り入れてもらいたい」と話していました。

伊那市では2015年度から学校生活の中に農業体験を取り入れる「暮らしのなかの食」事業を市内すべての小中学校で実施していて今年で5年目になります。 -

芸術コースの生徒が成果を披露

高遠高校芸術コースの卒業制作展、芸術フェスティバルが19日から伊那市高遠町の信州高遠美術館で始まりました。

高遠高校芸術コースは音楽、美術、書道があります。

音楽を専攻している生徒が歌や楽器演奏を披露しました。

歌に合わせた振り付けは仲間の大切さを表現していて生徒全員で

考えたということです。

楽器演奏では生徒たちが息の合った音色を披露していました。

-

大学入試センター試験

18日と19日全国一斉に行われている大学入試センター試験は

18日に信州大学松本キャンパスで英語リスニングの不具合が1件ありました。

19日午後4時現在県内の会場でトラブルなどの報告は入っていないということです。

-

「せいの神」で五穀豊穣願う

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで「せいの神」と呼ばれるどんど焼きが19日行われました。

せいの神は五穀豊穣の神様「歳神様」がなまったものとされています。

15メートルほどの竹でやぐらを作り、みはらしファームに飾っていた2020本の〆の子や各家庭の正月飾りを積み上げ燃やしました。

集まった人たちは炎に手を合わせ無病息災を願っていました。

-

山の恵に感謝 山の神講

山の仕事の安全を願いその恵に感謝する山の神講が19日伊那市高遠町荒町で行われました。

荒町公民館に地区住民が集まり男性は山の神講で使う弓と矢を作りました。

山の神講は農業や林業をつかさどる神様を祀る伝統行事で荒町の住民が受け継いでいます。

女性は祝いの席で食べる縁起物の長芋をすった芋汁などを作っていました。

準備が終わると集まった人たちは地元の貴船神社裏山にある祠に向かいました。

集まった人たちは今年の良い方角とされる西南西に向けて矢を放っていました。

山の神講はかつては男性だけで行われていましたが、参加者の減少から近年は女性も山に登り弓を放つようになったということです。

神事が終わると祠に弓と矢を供え山の恵に感謝していました。 -

町文化センターで小中学生のものづくり作品展

箕輪町の小中学生が授業で取り組んでいる、使う人を意識したものづくりの作品展が、箕輪町文化センターで開かれています。

会場には、町内の小中学生がつくった作品およそ250点が並んでいます。

こちらは、春から育てたアサガオのたたき染めで作った灯篭です。

こちらは、カラフルな色を塗ったオリジナルの風鈴です。

ものづくり教育プログラムは、町教育委員会が平成19年度から行っているもので、使う人を意識しながらものづくりをすることで、他人への思いやりを育てることをねらいとしています。

作品展は、23日(木)まで、町文化センター展示コーナーで開かれています。

-

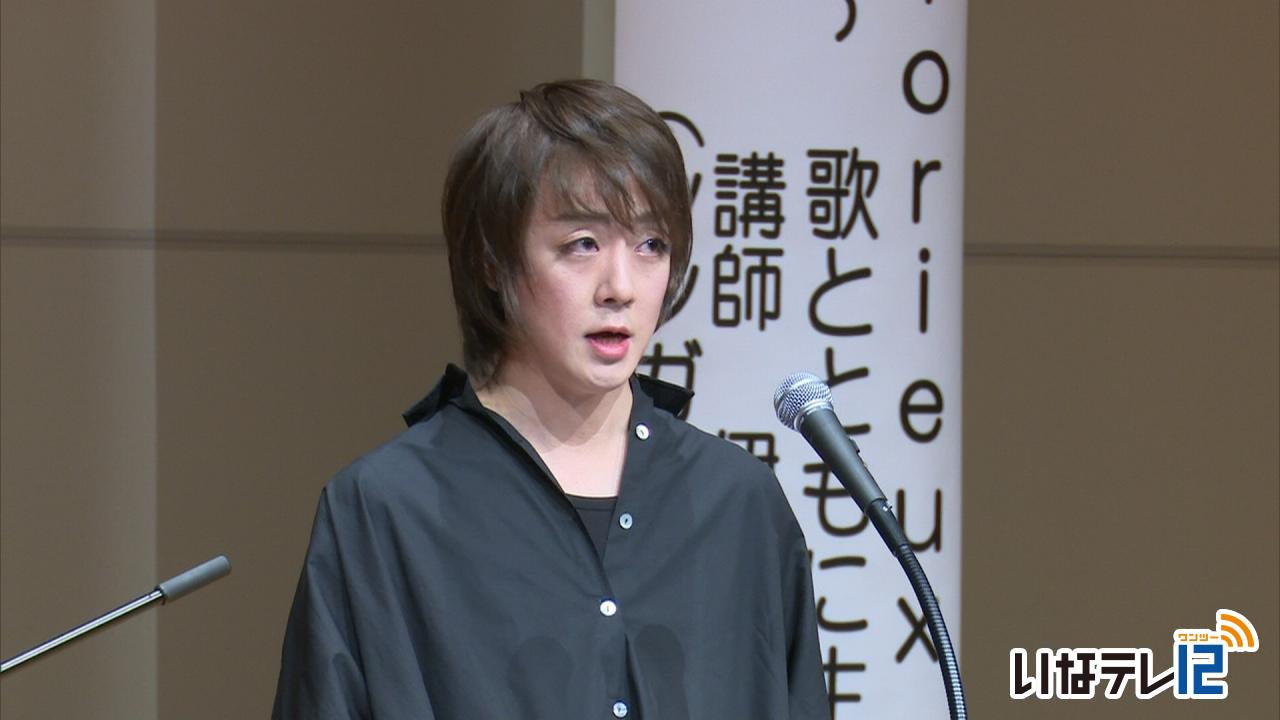

伊藤ひよりさん性的少数について講演会

性同一性障害を抱えながら、歌で自身の生き方を表現している、シンガーソングライターの伊藤ひよりさんの講演会が18日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

講演会は、伊那市教育委員会が開いたもので、およそ300人が集まりました。

講演の中で伊藤さんは、高校1年生の頃の変声期の時に、自分の心と体の不一致に苦しんだと話していました。

以降、好きな歌で自分の生き方を表現しようと、歌手として活動を始めたということです。

また、この日は、伊那市の西春近北小学校5年生と一緒に歌を披露しました。

クラスの担任の木村悦子教諭が以前伊藤さんの講演を聞いたことがきっかけで、交流が始まったということです。

講演を通して伊藤さんは、「いろいろな生き方の人がいるなかで、少しでも性的少数のことについて知ってもらいたい。」と話していました。

-

大学入試センター試験 はじまる

今年で最後となる大学入試センター試験が18日から全国一斉に始まりました。入試センターによりますと県内の試験は、午後4時現在トラブルなく進んでいるという事です。

南箕輪村の信州大学農学部も試験会場となり、受験生が足をはこんでいました。

今年のセンター試験の長野県内の志願者数は9,990人で、信大農学部の会場の志願者数は575人となっています。

会場の前には、予備校の講師らがかけつけティッシュなどに応援メッセージを添えて渡していました。

県内には14の試験会場があり、上伊那では信大農学部と駒ケ根市の長野県看護大学の2か所となっています。

18日は地理歴史公民、国語、外国語の文系科目の試験が行われました。

午後4時現在、試験は順調に進められているという事です。

19日は、数学と理科の理系科目の試験が行われます。

大学入試センター試験は、来年から「大学入学共通テスト」に変わります。

-

「わん読」で読む力育む

子どもたちの本への関心を高め、読解力をやしなってもらうという新しい取り組みが伊那市の伊那図書館で18日に行われました。

子ども達が本を読んであげている相手は「犬」です。

18日は、子ども達が犬を相手に読み聞かせをするイベント「わん読」が伊那図書館で初めて行われました。

上伊那動物愛護会のメンバーの自宅や長野県動物愛護センターで飼われているセラピードッグ合わせて5頭が参加しました。

子どもたちは、自分たちがえらんだ本を読んであげていました。

主催した伊那図書館によりますと犬はじっと聞いているので人前で読むのが苦手な子どもでも自信をもつことができ、本への関心も高められるという事です。

イベントに協力した長野県動物愛護センターによりますと県内の図書館で「わん読」が行われるのは今回が初めてだという事です。

伊那図書館ではこの「わん読」を来月15日にも予定していて、定員には若干名の余裕があるという事です。

-

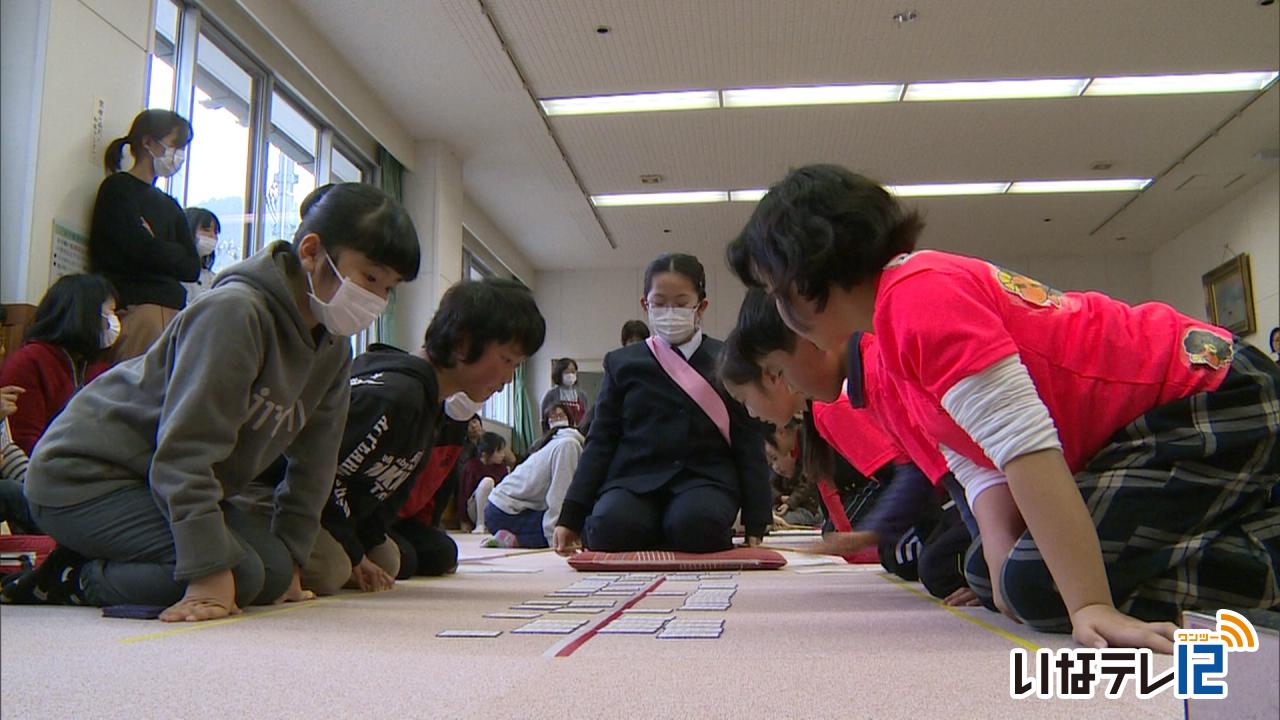

高遠町図書館 恒例の新春百人一首大会

伊那市高遠町の高遠町図書館で新春百人一首大会が開かれ、市内外から12チーム、36人による団体戦が行なわれました。

18日は小学3・4年生の部が行われ、市内を中心に12チームが出場しトーナメント戦が行われました。

競技は3人1組の団体戦で、子ども達は、読み上げられた札を取り合っていました。

この百人一首大会は高遠町図書館の開館に合わせて始まり、今年で33回目となります。

大会の結果、小学3・4年生の部は手良小学校の4年生でつくるチーム「あわじしま」が優勝しました。

19日は小学5・6年生の部が行われる予定です。

-

和楽器コンサートに向け合同練習

東京で活動する若手の和楽器演奏家と上伊那の奏者によるコンサート「まちなかJapan+」が26日に伊那市内で開かれます。

15日は、コンサートに向けた練習が伊那公民館で行われました。

まちなかJapanは若手の和楽器奏者でつくるグループで全国各地で型にとらわれない様々な演奏会を開いています。

指導したのは「まちなかJapan」代表で東京都在住の生田流正派 三代目家元の中島一子さんです。

中島さんは定期的に伊那市でも指導を行っていてその縁で伊那市で3年前からコンサートが開かれています。

中島さんの伊那地域の一門の奏者も出演していてきょうは本番にむけて音合わせが行われました。

コンサートでは古典の他に、ドラマの主題歌などを披露する予定です。

歌舞伎の舞台などで演奏をする尺八奏者の川村葵山さんも賛助出演します。

まちなかJapan+のコンサートは26日の午後2時から伊那市のニシザワいなっせホールで開かれます。

入場料は前売が2,000円、当日が2,500円でいなっせ5階の生涯学習センターで販売しています。

-

郷土愛プロジェクト伊那谷再発見

上伊那の児童や生徒が、地域の魅力を学び発表する「伊那谷再発見」が11日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

イベントには、上伊那の小学校から高校まで、8校が参加しました。

上伊那農業高校の生徒は、地域の人と連携して商品化した「あまざけアイス」から学んだことを発表しました。

商品化でパッケージをデザインする際には、「あまざけアイスのさわやかさが伝わるように工夫した」と話していました。

また、伊那西高校の生徒は、上伊那の企業で作っているものや観光地、道の駅を調べ、それら1つ1つが地域の魅力だと発表しました。

イベントは、産業・行政・学校が連携してつくる「郷土愛プロジェクト」が主催していて、今回で12回目となります。

-

伊那北 弥生 ダンス部全国大会へ

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校のダンス部は、18日から東京で開かれるダンスの全国大会「ダンスドリルウィンターカップ2020」に出場します。

伊那北高校ダンス部がウインターカップに出場するのは2年ぶり2回です。

去年11月の甲信越大会に出場しヒップホップ男女混合とジャズの2部門で優勝し全国大会出場を決めました。

ヒップホップ男女混合は1・2年生22人が忍者をイメージしたダンスを披露します。

力強く、ダイナミックな振りとなっていて、大会に向け表現力に磨きをかけ上位入賞を目指すという事です。

-

西箕輪上戸で小正月の伝統「大文字」

道祖神の脇に柱を建て、五穀豊穣や区内の安全を願う小正月の伝統行事「大文字(でえもんじ)」が伊那市西箕輪上戸で、14日に行われました。

朝5時前。太鼓の音が鳴り響き、地区住民が巾着飾りを持って三ツ辻に集まり始めます。

区民が集まると、柱を取り出して飾りつけが始まります。

厄落としと1年間の無事を祈る道祖神まつりで、上戸では過去に一度この祭りを中止したところ村に疫病がはやり死人も出たと言い伝えられています。

飾り付けが終わると、長さ12メートルほどの柱を、集まった区民総出で持ち上げます。

大文字建てが終わると、集まった区民で万歳三唱をしていました。

有賀洋治郎実行部長は「伝統の大文字を建てて、区民のみなさんの健康や家内安全をしっかり祈りたい」と話していました。

上戸では、20日にで大文字おろしが行われる予定です。 -

養護学校生徒の手作り掛紙プリン販売

伊那養護学校の生徒が手作りした掛紙をつけた「おもてなしプリン」の販売が、南箕輪村の大芝の湯で、14日に行われました。

この日は伊那養護学校中学部1年の生徒14人が大芝の湯でプリンを販売しました。

掛紙は、伊那養護学校の生徒が手作りしたものです。

地域とのつながりを作ろうと大芝の湯に提供を申し出ました。

この日はおよそ60個を用意し、販売開始から40分後には完売しました。

生徒は「楽しかった!」「全部売り切れてうれしい」「友達みんなとたくさん売れてうれしかった」と話していました。

養護学校では2月中旬までの期間、週に1回程度掛紙を作る予定で、掛紙つきプリンは不定期で大芝の湯で販売されます。

値段は360円となっています。 -

箕輪進修高校生徒 映像提示システム寄贈

箕輪町の箕輪進修高校のクリエイト工学科の3年生3人は、課題研究で制作した映像提示システムと、町内の文化財を紹介する動画を、9日、町郷土博物館に寄贈しました。

この日は、箕輪進修高校の3年生3人が、町郷土博物館を訪れ、映像提示システムを博物館に贈りました。

システムは、8月から制作を始めました。処分されるところだった製図台を加工し、モニターを取り付けてつくりました。

4つのボタンがついていて、裏面の小型のコンピューターで映像の切り替えなどを制御しています。

文化財を紹介する動画は11月中旬から2週間ほどかけて作りました。2018年度に、県宝に指定された4つの土器を3分40秒で紹介しています。生徒が制作したのはこの1種類ですが、システムでは町を紹介する観光VTRも流れます。

この日は、小池眞利子教育長も訪れ、生徒たちと話しながら操作していました。

箕輪進修高校では、博物館のオファーに応えて、後輩たちが、ほかの文化財を紹介する動画を制作していくということです。

-

上農高校で百人一首大会

南箕輪村の上伊那農業高校で、この時期恒例の百人一首大会が、8日開かれました。

大会は、短歌に親しんで、生徒同士や教諭との親睦を深めようと毎年、図書委員会が企画しているものです。

全校生徒が参加しクラスごとの個人戦と勝ち上がった生徒たちによる団体戦が行われました。

個人戦が行われた各教室では、それぞれ班になり、真剣勝負が繰り広げられました。

50枚ずつ札を並べ、より多くの札を取れば勝ちとなります。

図書委員会は、「活字や文学に親しむきっかけとして楽しんでもらいたい」と話していました。 -

羽広獅子舞 12日奉納へ稽古

伊那市の無形民俗文化財に指定されている西箕輪の羽広の獅子舞を継承する保存会は、12日の仲仙寺での舞の奉納に向け稽古にはげんでいます。

羽広の獅子舞はおよそ400年の歴史があり五穀豊穣や家内安全を祈る小正月の伝統行事です。

雄獅子と雌獅子の舞合わせが特徴で、羽広北側の地域が雌獅子の舞いを南側は雄獅子の舞を受け継いでいます。

毎年、仲仙寺に奉納する一週間前から稽古が行われています。

7日は雄獅子を担当する南側の保存会のメンバーが公民館に集まり稽古を行っていました。 -

小正月の風習「ほんだれ様」

箕輪町富田の向山喜通さんは、小正月の風習「ほんだれ様」の飾り付けを、7日に行いました。

この日は、向山さんが米粉で作ったまゆ玉を取り付ける作業をしていました。

「ほんだれ様」は稲穂が垂れる様子に見立てて飾りつけを行い、五穀豊穣などを願う上伊那の風習です。

向山さんが子どもの頃は150戸ほどある富田の多くの家で「ほんだれ様」を飾っていたということですが、現在は向山さんの家を入れて3戸ほどしかないということです。

向山さんは、父親から教わった、地域に伝わるやり方で毎年ほんだれ様を設置しています。

ヒノキの土台にミズブサと呼ばれる木を設置し、まゆ玉や稲穂に見立てた皮をはいだヌルデの枝を取り付けます。

豊作を願ってクワなどの農機具を、山仕事の安全を願ってノコギリやチェーンソーを供えます。

また「病魔をさける」という語呂から酒も供えます。

向山さん(76)は「今の時代はいろんな都合があるし、やるにもひと苦労なので大変だけど、伝統を残していきたいので続けています。神頼みで去年のような災害が起こらない一年になれば、と願います」と話していました。

向山さんの家では、20日にどんど焼きで燃やすまで飾り続けるということです。 -

高校入学志願予定数 弥生291人

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、7日に発表しました。

募集人員が40人減となった伊那弥生ケ丘高校は200人に対し291人が志願しています。

辰野普通は、前期65人、後期83人です。

商業は、前期23人、後期25人です。

上伊那農業は、生物生産、生命探究、アグリデザイン、コミュニティデザイン一括で、前期136人、後期169人です。 -

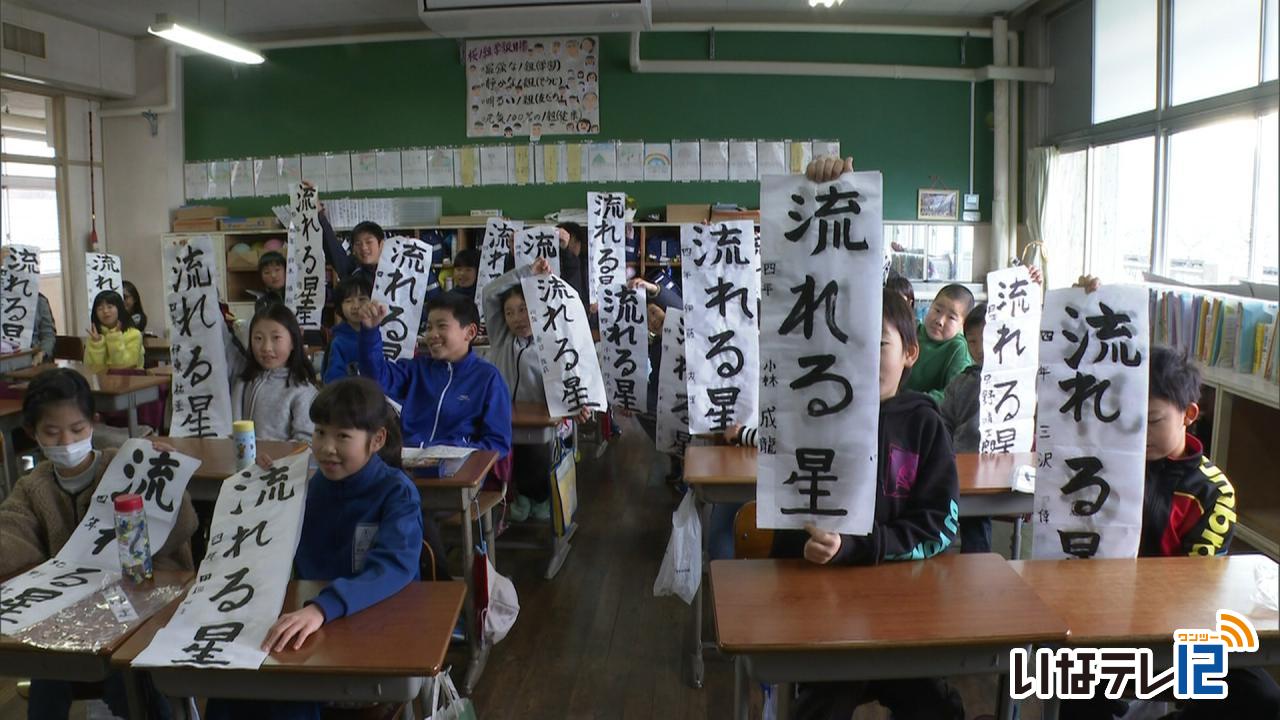

美篶小学校 三学期スタート

上伊那地域の一部の小中学校では冬休みが終わり、伊那市の美篶小学校では7日から3学期が始まりました。

美篶小学校の4年1組の教室では、冬休みの宿題の書き初めを提出していました。

児童たちは友達と冬休みの出来事を話していました。

始業式では4人の児童が「3学期に頑張りたいこと」を発表しました。

このうち3年2組の酒井元くんは「苦手なリコーダーや跳び箱、漢字が得意になれるように頑張りたい」と話しました。

5年1組の稲村青奈さんは「漢字と算数の勉強法を工夫し、積極的なあいさつを心がけたい」と話しました。

山崎茂則校長は「今年は十二支の一番初めの子年です。子年は種に蓄えていた力が芽吹く年です」と話し、「3学期は何事も積極的に、継続力を持って取り組んでほしい」と呼びかけました。

長野県によりますと、上伊那の小中学校の3学期の始業式のピークは、中学校が7日、小学校は8日ということです。

-

伊那西高校合唱コンクール 3年5組1位

伊那市の伊那西高校で26日、合唱コンクールが開かれ、3年5組が1位に選ばれました。

この日は1年から3年までの全クラス、16クラスが、課題曲の「浜辺の歌」と自由曲を歌いました。

合唱コンクールは、クラスの絆を深める機会として毎年開かれています。

審査の結果、「若葉よ来年は海へゆこう」を歌った3年5組が1位に選ばれました。

-

総合学習の成果 味わう

伊那市の伊那中学校の3年生は総合学習で取り組んできた「食」についての学習成果を味わってもらう「食フェス」を25日学校で行いました。

食フェスでは3年生の他に、市内の飲食店等がブースを出し、生徒達や訪れた保護者が伊那の味を楽しんでいました。

-

箕輪南小学校で終業式 冬休みへ

箕輪町の箕輪南小学校で25日、2学期の終業式が行われ子どもたちが年末年始の冬休みに入りました。

4年生のクラスでは、総合学習の時間に作った、来年の干支のねずみをデザインした焼き物を持ちかえりました。

4年生担任の丸山伸一教諭は、「宿題をきちんとこなして、家族と過ごす時間を大切にしてほしい」と呼び掛けていました。

多目的教室で行われた終業式では、1年生と4年生の児童が2学期に頑張ったことや楽しかったことを発表しました。

4年生の井口圭吾くんと那須千咲さんが百人一首の形式で発表しました。

箕輪南小学校の2学期は85日間で、運動会やマラソン大会がありました。

髙見真美校長は、「冬休みの間も家に籠らず外に出て体を動かして友達と遊ぶことを大切にしてください」と話していました。

箕輪南小学校の冬休みは、来年1月7日までの13日間です。 -

駒工のコマレンジャーがスマホ指導

駒ヶ根市の駒ヶ根工業高校の生徒が24日、伊那市の伊那西小学校の児童にスマートフォンの正しい使い方を教えました。

この日は駒ヶ根工業高校の情報技術科と、コマレンジャー同好会の生徒が、SNSを利用する時の注意点などを説明しました。

SNSに投稿された画像に映り込んだ壁やカーブミラー、車のボンネットの反射などから自分の居場所が特定されるリスクがあると話しました。

また、実名は載せないこと、音声は消して投稿することを児童に呼びかけました。

ある児童は「よくSNSを使うが知らないことがあった。今回教わったことを忘れずにいたい」と話していました。

-

芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー クリスマスコンサート

箕輪町と防災協定などを結んでいて交流がある、東京都豊島区のオーケストラのクリスマスコンサートが21日、町文化センターで開かれました。

演奏したのは、東京都豊島区の東京芸術劇場芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミーです。

この日は、クリスマスをテーマにアレンジした6曲が披露されました。

ウインド・オーケストラ・アカデミーは、東京芸術劇場が2014年から若手演奏家の育成を目的に開いているもので、都内を中心に演奏活動を行っています。

箕輪町での演奏は今回初めてで、豊島区からオーケストラの紹介があったということです。

メンバーは、「コンサートならではの、生の木管五重奏を楽しんでください」と話していました。

会場には、およそ400人が集まり演奏を楽しんでいました。 -

若手高校教諭が働きがいなどを語る

長野県教育委員会は、高校教員の仕事について知ってもらい将来の選択肢の1つにしてもらおうと、高校生と保護者を対象にした催しを21日、伊那市内で開きました。

会場の伊那北高校には、南信地域の高校生と保護者およそ20人が集まりました。

県立高校や中学校で働く若手の教員5人が、仕事のやりがいや苦労などを話しました。

ある教員は、「教科指導、クラス運営、部活顧問など、学校には自分の過ごす【場】がいくつもある。その【場】を通して得たことを生徒に還元していくことが魅力の1つだ」と話していました。

この催しは、キャリア教育の一環として県教育委員会が開いたもので、今年で2年目です。

県教委では、「自ら学び続け子どもや保護者に寄り添うことができる教員を目指してほしい」と話していました。

201/(火)