-

セミの抜け殻を集めて地球温暖化を考える講座

生息しているセミの種類から地球温暖化による環境の変化を調べる講座が、伊那市内で2日に開かれ親子がセミの抜け殻を集めて観察しました。 2組9人の親子が参加し、鳩吹公園でセミの抜け殻を集めました。 講座は、自然環境や健康に関する調査研究を行っている長野県環境保全研究所が県内6会場で毎年開いているものです。 子ども達は抜け殻を見つけると、触覚などを壊さないように丁寧に採取していました。 抜け殻の他に産卵途中のヒグラシも観察できました。枝についている白い点が卵です。ヒグラシは県内の広い範囲に生息し比較的涼しい気候を好む種類だという事です。 この日の調査で167個を採取しヒグラシが一番多く97個みつかりました。この事から標高950メートルの鳩吹公園は比較的涼しい環境であるとの結果を導きました。

-

国宝「薬師寺」東塔の校名入り瓦が里帰り

昭和25年頃、奈良県の国宝「薬師寺」の改修工事のために、当時長野県内の小・中・高校、301校が募金をしました。 その際に作られ、薬師寺東塔に使われていた校名入りの瓦が、このほど伊那市内の小中学校に里帰りしました。 伊那市東春近の春富中学校には3枚の瓦が里帰りしました。 春富中統合前の富県中学校、西春近中学校、東春近中学校と書かれた横には「昭和26年修補」の文字が刻まれています。 昭和25年、奈良県の国宝保存連盟は薬師寺や東大寺など15の古社寺を保存修復するために「国宝保存学徒募金」を呼びかけました。 当時、修学旅行生の見学態度や事前学習の深さに高い評価があった長野県の教育会には全国に先駆けて募金の依頼がありました。 その呼びかけに応え、県内301校からおよそ70万円、現在の金額に換算しておよそ2千万円の募金が届けられたということです。 上伊那教育会の矢澤淳会長は「当時、上伊那地域の多くの学校から寄進があった。当時の子ども達がどんな想いで家族に相談して寄進したのか。また東塔自体のことを知る上でも非常に貴重な資料だと思います」と話していました。 平成21年に薬師寺東塔の改修工事が10年計画で始まった際に、長野県の学校名が書かれた瓦、345枚が発見されました。 通常、国宝を解体する際にはすべてのものが粉砕処分されますが、信濃教育会が里帰りの働きかけを行い、この度各学校に届けられました。 伊那市には、合わせて8枚の瓦が里帰りしました。 今年春に修学旅行を済ませた中学生は瓦を目にして「想像以上に綺麗な状態で驚いた。遠い存在のように感じていた薬師寺をとても近くに感じることができるようになって、なんだか嬉しい感じです」と話していました。 春富中では、8月の始業式でこの瓦について、生徒に説明する予定です。 なお、今回里帰りした瓦の他にも、伊那市内の学校名が書かれた瓦6枚が見つかっていて、状態が良いことから、修復工事後、薬師寺東塔の瓦として再利用されるということです。

-

地域の安全願う 青島の千社参り

地域の安泰や五穀豊穣などを願う、伊那市青島の千社参りが23日行われました。 午前6時 伊那市美篶青島の諏方社では、千社参りを前に区と神社の役員が神事を行いました。 青島の千社参りは市の無形民俗文化財に指定され、毎年土用の入りの7月20日前後の日曜日に行われている伝統行事です。 神事の後には9つの組がくじで今年担当する地区を決めると、お札を受け取っていました。 お札は全部で千枚あり、市内各地の神社やお寺、道祖神に奉納します。 伊那市西箕輪の仲仙寺です。 お寺につくと住民らは「千社参り」と書かれた札を貼り付けていました。 この行事は、三峰川の氾濫に悩まされてきた住民が地域の安全を願い始められたと言われています。

-

東部中2年松澤さん 将棋で全国大会

伊那市の東部中学校2年の松澤咲さんは8月3日から山形県天童市で開かれる将棋の全国大会に出場します。 28日は松澤さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長に全国大会出場の報告をしました。 松澤さんは小学2年生の時から将棋を始めました。 5月に塩尻市で開かれた県大会の女子の部で優勝し、初めて全国大会への出場を決めました。 白鳥市長は、「自分の持っている力を出し、強気で頑張って下さい」と激励しました。 松澤さんは「ベスト16を目標に頑張りたいです」と答えていました。 全国中学生選抜将棋選手権大会は、来月3日、4日に山形県天童市で開催される予定です。

-

母子家庭 父子家庭の子ども対象に学習支援塾開催

母子家庭、父子家庭で育つ小中学生を対象にした無料の学習支援塾が、27日から伊那市内で始まります。 22日、今年度の塾の開講を前に、事前説明会が開かれました。 伊那市ひとり親家庭福祉会が、県と市の助成を受けて開いている無料の学習塾で、昨年度は伊那市内を中心に小学生14人、中学生11人が受講しました。 小中学校の元教員や民間の学習塾の講師が受験対策指導や個別指導を行います。 学習支援塾は県内ならどこの市町村からも受講でき、対象は小学1年生から中学3年生までです。 夏休み特別教室は27日から始まり8月18日まで10回開かれます。 通常教室は8月19日から来年3月まで毎週土曜日に開かれ、会場は、伊那公民館、またはいなっせとなっています。

-

長野県の遺跡発掘2017 29日から伊那文化会館で開催

長野県内の遺跡で発掘された土器や石器が並ぶ「長野県の遺跡発掘2017」が29日から伊那市の伊那文化会館で始まります。 会場には県内の17の遺跡から発掘された土器や石器など600点が展示されています。 各市町村の教育委員会が発掘したものや長野県埋蔵文化財センターが昨年度調査した最新の出土品などを展示しています。 今回は、黒曜石をテーマにしたコーナーも設置されました。 縄文時代を中心に長野県産の黒曜石が関東周辺や遠くは青森県まで流通していた事から「最古の信州ブランド」とも言われているという事です。 長野県の遺跡発掘2017は29日から8月20日まで伊那文化会館で開かれます。 8月5日と12日には専門家による解説が予定されています。

-

伊那小学校で1学期終業式

夏休みシーズンを迎え、伊那市の伊那小学校で1学期の終業式が25日に行われました。 伊那小学校の1学期は、4月6日の入学式から25日までに74日間ありました。 26日から1年生にとっては初めての夏休みが始まります。 1年森組のクラスでは、担任の田中孝弘教諭が、児童に夏休み中の生活で気を付けることなどを伝えていました。 体育館では、全校児童が集まり終業式が行われました。 終業式では、代表児童4人が1学期に頑張ったことを発表しました。 林武司校長は「1学期は話を聞く姿勢がとてもよくなってきたと感じました。夏休みはいろいろな人の話やモノの音をたくさん聞いて過ごしてください」と話していました。 8月3日に駒ヶ根市で開かれる合唱コンクールに出場する合唱団のメンバー19人は、「金賞を目指して頑張ります」と抱負を話し、課題曲と自由曲を披露しました。 伊那小学校の夏休みは、8月20日までの26日間です。 伊那市・箕輪町・南箕輪村の終業式のピークは、25日と26日です。

-

高遠第2第3保育園の園児が間伐の様子を見学

伊那市高遠町の高遠第2第3保育園の園児は、24日、保育園近くの裏山で伐採作業を見学しました。 24日は、保護者で林業を営む盛太志さんが、コナラとヒノキ2本を伐採しました。 高遠第2・第3保育園は、平成27年に県の信州型自然保育「信州やまほいく」に認定され、自然や地域の環境を活かした活動を行っています。 今回は、山の仕事を子ども達に知ってもらおうと、保育園が盛さんに依頼したものです。 年長園児は、倒した木の枝を、ノコギリを使って切っていました。 他に、ロープと滑車を使って、園児が力を合わせて木を倒しました。 伐採した木は、短くして保育園まで運びました。 今後は、11月に木工職人を招いておもちゃなどを作るということです。

-

コマレンジャー同好会 スマホキャラバン

駒ヶ根工業高校の生徒でつくる正義のヒーローに扮したコマレンジャー同好会は、スマートフォンの正しい使い方を紹介するスマホキャラバンを19日南箕輪村の南箕輪中学校で行いました。 コマレンジャーがインターネットウイルスに扮した悪役を倒すショーが披露されました。 コマレンジャー同好会は、正しいスマートフォンの使い方を紹介するスマホキャラバンの活動を行っていて、長野県のサイバーボランティアにも任命されています。 スマートフォンがウイルスに感染すると電話帳のデータが盗まれたり位置情報が特定される危険性があると紹介しました。 不正アプリをダウンロードすることで感染する可能性があるとして、信頼性のあるダウンロードサイト以外からはアプリを取得しないよう呼び掛けていました。 会場には、南箕輪中学校の全校生徒525人が集まり、高校生の話に耳を傾けていました。

-

将棋ブームで教室も人気集める

14歳でプロ棋士となった藤井聡太四段が注目されている将棋ブームで、伊那市で開かれている教室には、今年に入り去年を上回る人数の子どもたちが通っています。 22日、伊那公民館で開かれた教室には、上伊那を中心に24人の子どもが参加しました。 日本将棋連盟のプロ棋士、田中悠一五段を講師に迎え指導対局を行いました。 教室は日本将棋連盟上伊那支部が毎月第2第4土曜日に開いています。 1回の教室の平均参加人数は、去年は15人だったという事ですが、今年に入り22人に増え、問い合わせも増えているという事です。 教室は伝統文化の継承と普及を目的とした文化庁の支援事業の一環で、参加費は無料となっています。

-

ICT活用授業を市長が視察

全ての教室で情報通信技術ICT環境が整った伊那市の西箕輪中学校の授業を21日、白鳥孝伊那市長が視察しました。 西箕輪中学校ではパソコンと電子黒板機能付きプロジェクター、映像に書き込みのできるカメラが全ての普通教室に導入されこれらを活用した授業が行われています。 21日はICT機器の導入効果を確認しようと白鳥市長が授業を視察しました。 伊那市教育委員会ではメリットとして、プロジェクターに映し出された説明の保存が可能となり後から何度も見ることができることや授業展開が早くなること、動画による説明が可能となることなどをあげています。 ICT機器導入の予算は1,800万円で今年の夏休み中に長谷中学校や新山小学校など市内6校で整備していくということです。 またその効果を検証し順次全校の普通教室に導入していくということです。

-

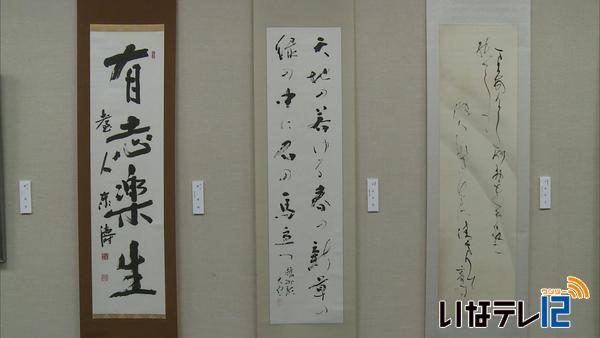

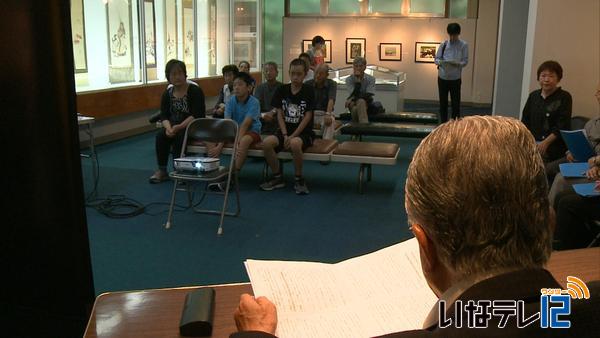

書道芸術院役員の作品並ぶ

東京を拠点に全国に13の総局と支局がある公益財団法人書道芸術院の役員作品展が伊那市の伊那文化会館で20日から開かれています。 会場には漢字やかな、刻字など様々な分野の作品合わせて145点が並べられています。 造形性を追求する前衛と呼ばれる分野の作品は伝統的な書の概念を離れて構成や墨の色、線を見せる書です。 現代文や詩を題材にした現代詩文のこの作品は理事長の辻本大雲さんが書いたもので、漢字とかなの調和が図られ読みやすい書として親しまれているということです。 作品展は書道芸術院創立70周年記念として甲信越支局が開いたもので会場では会員や一般が訪れ熱心に作品に見入っていました。 書道芸術院役員作品展は入場無料で23日まで伊那文化会館で開かれています。

-

前田さん こども館に蒸気機関車の絵画寄贈

南箕輪村のこども館に、村在住で伊那美術協会会長の前田博さんが18日絵画を寄贈しました。 南箕輪小学校の学童クラブの子どもたちが見守る中、絵画の除幕が行われました。 縦1メートル66センチ横2メートル65センチのアクリル画で、塩尻市の奈良井宿にある「C12形蒸気機関車」が描かれています。 寄贈したのは南箕輪村中込在住で伊那美術協会会長の前田(まえだ)博(ひろし)さんです。 この絵は3年ほど前に描かれたもので、こども館の建物が蒸気機関車をモチーフにしていることから寄贈しました。 こども館の清水道直館長は「この絵の前が子どもたちの笑顔で一杯となるようにしていきたい」と話していました。

-

ミュージカル「あしながおじさん」出演者が初練習

8月に伊那文化会館で上演されるミュージカル「あしながおじさん」で、プロの役者と共演する地元出演者の初めての練習が8日に伊那市内で行われました。 上伊那を中心に6歳から34歳までの20人が出演します。 歌とダンスのオーディションで選ばれたメンバーで、今日は初めての練習です。 本番では孤児院で暮らす子供などの役で歌とダンスを披露します。 東京のミュージカル制作会社で地域の出演者の指導を担当している林真悠美さんのレッスンを受け、オープニング部分の振り付けを行いました。 林さんは、物語を説明しながら場面ごとの表情や動きを指導していました。 練習は8月2日まで行われます。 ミュージカルあしながおじさんは8月9日に伊那文化会館で上演されます。

-

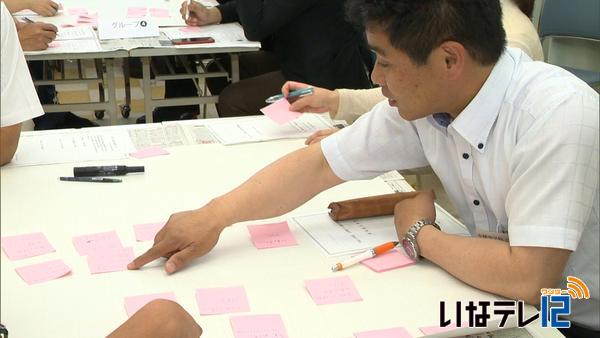

上伊那PTA連合会研究集会 初の分科会で連携高める

上伊那PTA連合会の研究集会が2日に箕輪町文化センターで開かれ、教育問題について意見を交わしました。 上伊那地域の小中学校52校から、保護者や教諭およそ220人が出席しました。 この日は、スマホ・携帯、PTAの組織運営、家庭教育の3つの分科会に分かれて意見を交わしました。 このうちスマホ・携帯の分科会では、長野県警サイバー犯罪対策室の西村周二さんが、実際に発生した犯罪事例を紹介しました。 大学生が、SNS上にバイト先の冷蔵庫に入っている写真を投稿し話題になった事案について西村さんは「本人は最初は軽い気持ちでやったというが、事件後、ネット上では住所や名前、家族構成まで明らかになってしまった。ネット上では思いもよらない大きな波紋が広がる」と話していました。 研究集会は、上伊那PTA連合会が毎年開いているもので、会の質や連携を高めようと、今回初めて分科会が開かれました。 連合会の小野文久会長は「こういった機会は少ない。議論を深めて保護者、教育指導者の研鑽の場になればうれしい」と話していました。

-

新山小学校でドラゴン踊り練習

伊那まつりの市民おどりに参加する新山小学校の児童とその保護者は12日、合同でドラゴン踊りの練習をしました。 新山小学校の児童と保護者は毎年富県連で伊那まつりの市民おどりに参加しています。 12日はドラゴン踊りインストラクターの根橋恵さんを講師に招き約80人が振り付けを練習しました。 根橋さんは「全員の動きが揃うときれいに見えます。体全体を使って大きく動くことを心かげてください。」とアドバイスしていました。 全校児童は36人でそのうち始めて踊りに参加する1年生は11人います。 新山小学校では伊那まつりのほか運動会でもドラゴン踊りを披露するということです。 伊那まつりの市民おどりは8月5日に行われ101連、6,500人が参加する予定です。

-

雨乞いの神事 鹿頭行列奉納

箕輪町の箕輪南宮神社で町無形文化財の雨乞いの神事、鹿頭行列が16日奉納されました。 鹿頭行列は箕輪南宮神社夏の例大祭に合わせて行われたものです。 鹿頭をかぶった子どもたちが境内を練り歩き五穀豊穣を願いました。 鹿頭行列は1558年永禄元年の大干ばつで村人が雨乞いをしたところ雨が降りそのお礼に鹿75頭を奉納したのが始まりとされています。 天竜川をはさんだ旧箕輪郷の東西6地区が毎年交互に行っていて今年は西側の大泉、大泉新田、大萱、富田の4地区が担当しました。 子どもたちは保護者に付き添われながら太鼓とほら貝の音に合わせて境内を周りました。 来年の鹿頭行列は天竜川の東側、福与と福島が担当します。

-

学生が製造業者からものづくりへの思い聞く

長野県南信工科短期大学校の学生が地域の製造業者からものづくりに対する思いを聞く講演会が14日開かれました。 話をしたのは伊那市富県で製品設計を行っている有限会社スワニー社長の橋爪良博さんで、ものづくりに関わる地元企業が授業の中で話をするのは今回が初めてです。 講演ではスワニー開発の金型を造る期間とコストが従来の6分の1で済む「デジタルモールド」と呼ばれる技術を紹介しました。 橋爪さんは製造業の拠点が海外にシフトしていくなか日本で、ものづくりができる方法を考えたとしたうえで「今は製品の移り変わりが早い多様消費型の時代で大量にものを作れない。技術で仕事を生み出し頼ってもらえる会社にしていきたい。」と話していました。 講演が終わると学生たちが実際にスワニーの製品を手にとりものづくりの技術の一端に触れていました。 講演会は地元企業でつくる南信工科短大振興会などが開いたもので学生約40人が話を聞きました。 振興会では企業との交流会や見学会のほか技術研修なども企画していて南信工科短大を地域の人材が学び社会で活躍できるための教育の拠点としていきたいとしています。

-

ICT活用の教育を推進

箕輪町総合教育会議が12日、箕輪中部小学校で開かれ情報通信技術ICTを活用した教育の進め方について意見交換しました。 総合教育会議は町教育委員会が開いたもので白鳥政徳町長、唐澤義雄教育長、町教育委員など12人が出席しました。 平成25年度に県からICT教育のモデル校に指定された箕輪中学校ではタブレット端末140台が導入され授業で活用されています。 委員からは「話し合いの中で育つ思考力を養う授業ができればよい」「地域の中にはICT教育に取り組んでいることを知らない人もいるのでPRも必要だ」といった意見が出されていました。 町教育委員会では、生徒が主体的に話し合いまとめたものを発表、評価する授業を実践するほか公開授業により外部の意見を聞き、ICTを活用した教育を推進していくとしています。

-

伊那市西町の旧井澤家住宅で二胡の演奏会

伊那市西町の旧井澤家住宅で中国の伝統楽器、二胡の演奏会が12日に開かれました。 伊那部宿を考える会が開いた演奏会です。 伊那市内で二胡の教室に通っている12人が、映画音楽や歌謡曲、民謡などを演奏しました。

-

洋画家の大作並ぶ「第3回信州創展」

上伊那在住の洋画家の大作を展示した「第3回信州創展」が伊那市の伊那文化会館で開かれています。 展示会を開いているのは、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、南箕輪村在住の洋画家7人でつくる創の会です。 2013年から1年おきに開いていて、今回で3回目になります。 会場には前回の展示会からこれまでに制作した近作25点が並んでいます。 メンバーは50代から80代で、中央の展覧会に出展経験があるメンバーの大作を、一堂に集めて展示する機会にもなっています。 事務局をつとめている伊那市美篶の坂本勇さんは、三峰川堤防のコスモスを描きました。 枯れかけてもなお存在し続けようとする力強さを表現したという事です。 創の会では、「会派を越えてお互いに刺激しあい、地域にもその影響が広がっていけばうれしいです」と話していました。 第3回信州創展は14日(金)まで伊那文化会館で開かれています。

-

東京芸術大学の学生が高遠高校で演奏披露

東京芸術大学音楽学部の学生2人が、3日、伊那市高遠町の高遠高校を訪れ、フルートとピアノの演奏を披露しました。 演奏したのは、フルート専攻の田村桃子さんと、ピアノ専攻の松本佳子さんの2人です。 東京芸大では、学生が全国各地の学校などに出向きミニコンサートや演奏を指導する活動に取り組んでいます。 高遠町出身で東京芸大の初代校長を務めた伊澤修二が縁で、高遠高校では年に2回行われています。 3日は、芸術コース音楽専攻と合唱部の生徒25人が演奏を聞きました。 授業の最後には、生徒が歌を披露しました。 ある生徒は、「感情を音だけで表現していてすごい。合唱でも1つひとつの言葉を大切にして表現できるようにしていきたい」と話していました。

-

南箕輪村こども館竣工

子育て支援・相談を始め、子どもたちが遊び・学び・交流できる南箕輪村の複合施設「こども館」が完成しました。 6日は竣工式が行われました。 式では、村の関係者などがテープカットを行ったほか、南箕輪小学校の6年1組の児童も参加し、くす玉を割って竣工を祝いました。 館のコンセプトは山と汽車で、入り口はSL車両のようなデザインとなっています。 式では、デザインにちなんで、6年1組の児童が「線路は続くよ どこまでも」を歌いました。 竣工式の参加者に、完成したばかりのこども館が公開され、子どもたちが早速、いろいろな部屋をのぞいたり、遊んだりしていました。 子ども館は役場北側に建設されました。総事業費は4億9,300万円、敷地面積は3,400平方メートル、延べ床面積は1,400平方メートルです。 妊娠期から18歳までのすべての子どもたちをサポートするための複合施設で、施設は3つのゾーンに分かれています。 子育て相談室や託児室、おむつが変えられる授乳室などがある子育て支援ゾーン、高い天井と木のぬくもりが感じられる遊戯室や創作室、学習室、学童クラブなどがあるこども体験ゾーン、多目的室や研修室などの村民交流ゾーンです。 外にはトンネルがある山付きの庭もあり、子ども館全体を眺めることができます。 こども館のオープンは18日(火)です。開館時間は、午前8時30分から午後6時30分まで、休館日は、基本として日曜日と祝日です。 夏休みには、将棋教室や映画会、工作など様々なイベントを企画しているということです。

-

高遠高校振興会総会 地域づくりの核となる学校づくりを

伊那市高遠町の高遠高校振興会総会が5日に開かれ今年度も地域と連携した教育活動を実施していく事などが報告されました。 高遠高校で総会が開かれ、地域と連携して生徒が取り組む教育活動について報告がありました。 今年度は新たに、福祉コースで「高遠町バリアフリーマップ」を作成するほか、文理進学コースで「高遠検定」を創設するという事です。 長野県教育委員会は、今年3月に新たな教育の推進と県全体の高校再編計画の基本理念を盛り込んだ「学びの改革 基本構想」を策定しました。 来年度以降に旧通学区ごとに具体的な検討を進め個別の再編計画を策定する計画です。 振興会会長の白鳥孝市長は「地域に根差した活動を発展させ、なくてはならない学校となるようあり方を考えていきたい」と話していました。

-

西駒登山を前に中学生が市長から山の魅力学ぶ

今月末に西駒登山を控える伊那中学校の2年生は4日、白鳥孝市長から山の魅力などについて教わりました。 伊那市が、開かれた市政の推進を目的に行う「市長と語りた伊那」の一環で行われました。この日は、2年生およそ120人が、登山の経験が豊富な白鳥市長から話を聞きました。 白鳥市長は、標高が100メートル上がるごとに気温が0.6度下がることなどを説明し「過酷な環境でもきれいな花を咲かせる高山植物を見たり、仲間と助け合ったりしながら登ることが登山の魅力です」と話していました。 ある生徒から「西駒ケ岳で絶滅したコマクサが、持ち込まれたことで復活したのは良いことですか」との質問があがると、白鳥市長は「別の場所から持ってきて植えることが良いこととは言えないけれど、この花しか食べない虫もいる。生態系を守っていくためには、今は残しておかなければならない」と答えていました。 ある生徒は「山の上は不便なことも多いと思うけど、登ってみないとわからない魅力がたくさんあることがわかった」と話していました。 伊那中の西駒登山は、27日から2日間行われる予定です。

-

戦争の体験を後世に 箕輪町で手記朗読会

箕輪町郷土博物館は戦争の体験を後世に伝え平和について考える機会にしようと、「戦争体験手記朗読会」を2日に開きました。 箕輪町で活動している朗読ボランティアグループ「せせらぎ会」のメンバーが手記を読み上げました。 朗読会は戦争の体験を後世に伝えていこうと毎年開かれているもので訪れた町民が耳を傾けました。 箕輪町松島出身で数年前に亡くなった元特攻隊員の男性が平成21年に残した手記には、人間魚雷、回天の操縦訓練の様子などが記録されていました。 敵の戦艦を沈めるために人間が操縦して体当たりする魚雷で、脱出装置がないため生還する事ができない特攻兵器です。 手記を書いた男性は、出撃前に終戦をむかえたという事です。 朗読会ではほかに東京から疎開してきた小学生の日記や、開拓団として旧満州に渡った女性の手記が朗読されました。 箕輪町郷土博物館では、戦争の体験を語れる世代が少なくなる中、朗読を通して次世代に伝えていきたいと話していました。

-

伊那ビデオクラブ作品コンクール表彰式

伊那ビデオクラブ作品コンクールの表彰式が伊那市のいなっせで1日に行われ、伊那市長賞に富県の吉澤豊さんが選ばれました。 吉澤さんの作品は、地元富県に、漂泊の俳人井上井月の碑が建立された様子をまとめた「せいげつパワー」です。 吉澤さんに表彰状などが贈られました。 吉澤さんは「130年前の井月からパワーをもらった。伊那ビデオクラブもさらにパワーアップして活動を続けていきたい」と話していました。 伊那ケーブルテレビジョン賞には、地域の行事や風景などを4K撮影した竹内上男さんの作品が選ばれました。 映画監督の後藤監督賞には、台風の被害でりんごが落とされ落胆する農家の気持ちを伝えた武田忠芳さんの作品が選ばれました。 今回は、ビデオクラブの会員14人から20作品の応募がありました。 平成9年から始まったコンクールは今年で20回目となり、これまでで517作品が寄せられています。 赤羽仁会長は「風景や伝統、人物など地域の記録として大事にしていきたい」と話していました。 コンクールを共催している伊那ケーブルテレビジョンの向山公人会長は「長い歴史の積み重ねの中で努力し技術の向上を図られている皆さんが放送に色どりを添えてくれています」と話していました。 入賞作品は後日、伊那ケーブルテレビで放送予定です。

-

信州農林科学振興会 助成金贈呈式

若手研究者や留学生などを支援する公益財団法人信州農林科学振興会の教育研究助成金の贈呈式が1日、南箕輪村の信州大学農学部で行われました。 贈呈式では、助教2人に研究助成金が20万円ずつ、留学生2人に教育助成金42万円と36万円が贈呈されました。 信大OBでつくる信州農林科学振興会は、長野県の農林業の振興につなげようと、伊那中央ロータリークラブなどの協力を得て助成金を贈っています。 信州大学学術研究院の荻田佑助教は「さらに研究活動に力を入れ、信州の学術の発展に寄与していきたいです」と謝辞を述べました。 振興会の辻井弘忠理事長は「研究の筋道を開くきっかけになることを願っています」とあいさつしました。

-

伊那谷ブラス VOL.4

上伊那の音楽団体に所属する金管奏者・打楽器奏者でつくる伊那谷ブラスのコンサートが25日に駒ヶ根市文化会館で開かれました。 コンサートは今年で4回目で、伊那市・駒ヶ根市の市民吹奏楽団など5団体からおよそ40人が出演しました。 家族や友人、一般などが見守る中、迫力ある音色を会場に響かせていました。 今回演奏したのは、金管アンサンブルのために作曲・編曲された楽曲など10曲ほどです。 去年12月から月1回行ってきた合同練習の成果を披露しました。 伊那谷ブラスの北条嵩博団長は、「さらに練習を重ね、地域の人に感心されるようなステージを作りあげられるように精進していきたい」と話していました。 このコンサートの模様は7月22日からご覧のチャンネルで放送します。

-

起業家から生き方考え方学ぶ

中学生が地域で会社を立ち上げた起業家から話を聞き生き方や考え方を学ぶ学習が30日伊那市の伊那中学校で行われました。 この学習は起業家の話を聞くことで中学生活や自分の将来に役立てようと行われたものです。 2、3年生の生徒およそ250人が伊那谷で起業している24人からそれぞれの思いを聞きました。 また興味を持った仕事をしている人とディスカッションする時間も設けられ生徒が質問していました。 生徒の「夢は何ですか」との問いにある起業家は「地域を活気あるものにすることです。」と答えていました。 伊那中学校では「地域で起業した人の生き方や考え方を聞くことで今後に役立ててもらいたい。」と話していました。

201/(火)