-

公衆衛生専門学校 18人が巣立ち

伊那市の長野県公衆衛生専門学校の卒業式が行われ、3年間の課程を修了した18人が学び舎を巣立ちました。 この日は、保護者や在校生が見守る中、卒業生が入場しました。 式では、大塚俊英校長から、学生ひとりひとりに卒業証書が手渡されました。 今年卒業を迎えたのは、3年間の過程を修了した18人です。 卒業生の中には、昔から資格を取りたいと考えていたものの、子どもが生まれてタイミングを逃したという主婦の姿も見られました。 大塚校長は「先生や患者から信頼される歯科衛生士になれるよう頑張ってください。」と激励していました。 卒業生代表の関恭子さんは「これまで一緒にやってきた仲間と離れ離れになるが、それぞれの職場で切磋琢磨して、みなさんの健康を支えられるような歯科衛生士になれるように頑張りたい」と話していました。 今年度卒業する18人は、5日に国家試験を受験していて、28日に合格発表が行われることになっています。 卒業生は、2人が県内の病院に、16人が県内の歯科医院に就職が内定しているということです。

-

東春近小の児童がしいたけの菌のコマ打ち

伊那市の東春近小学校の4年生は10日、地域の人と一緒にしいたけなどの菌のコマ打ちを体験しました。 これは、地域にある老松場(ろうしょうば)の丘古墳公園を活用して様々な体験をしてもらおうと、公園の整備委員会が開いたものです。 この日は、4年生56人が、しいたけ・ひらたけ・なめたけのコマ打ちを体験しました。 しいたけは来年の春に、ヒラタケとなめ茸は今年の秋に収穫するということです。

-

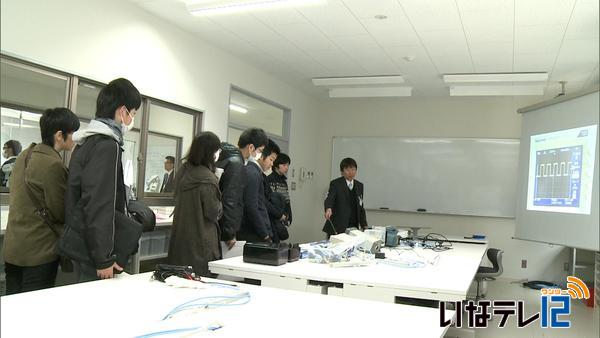

南信工科短期大学校 春の学校説明会

南箕輪村の南信工科短期大学校は、高校生などを対象にした学校説明会を、9日開きました。 説明会には、高校生や保護者など11組17人が参加しました。 参加者は、校舎内を回って、担当者から説明を受けていました。 南信工科短大は、ものづくりに関する専門知識と技術を身に着けられる学校として、去年4月に開校しました。 春休みに入った高校生を対象に関心を持ってもらおうと、今回、説明会を開きました。 高校2年の男子生徒は、「進学したいと考えて説明会に参加した。最新の設備がそろっていると感じました」と話していました。 なお、南信工科短大では、6月から9月まで3回のオープンキャンパスを予定しています。

-

井月さんの命日前に美篶小で歌披露

今年は漂泊の俳人として知られる井上井月の没後130年です。3月10日の命日を前に、伊那市美篶小学校で、音楽教諭が作曲した「井月さんの歌」が、9日初めて披露されました。 9日は、音楽集会が開かれ、全校児童413人が、「井月さんの歌」を歌いました。 井月さんの歌は、美篶小学校の音楽教諭・一ノ瀬 武志さんが作詞・作曲しました。 今年1月に完成し、クラスごとに練習を重ねてきました。 全校で歌うのはこの日が初めてとなります。 井月の容姿や、生き方などが歌い上げられています。 初披露にあたり、井月顕彰会理事で、美篶小学校となりの資料館副館長として子どもたちともかかわりの深い矢島信之さんも来賓として招かれました。 この日は井月についての読み聞かせもありました。 井上井月は、江戸時代から明治時代にかけて伊那谷を放浪した俳人です。 30年近く伊那谷を放浪し美篶で亡くなったといわれていて、墓もあることから、没後130年となる今年、地元の子供たちに井月について知ってもらおうと曲が作られました。 作曲・作詞した一ノ瀬教諭は、「井月を自分たちの地域ゆかりの人として親しんでもらい、歌い継いでもらえたらうれしい」と話していました。

-

公立高校後期選抜試験 県内一斉に

公立高校の一般入試にあたる後期選抜試験が8日に行われ、県内ではおよそ1万2千人が試験に臨みました。 上伊那では全日制、定時制、多部・単位制合わせて8校で試験が行われました。 このうち伊那市の伊那弥生ケ丘高校では、午前8時前から受験生が会場に向かっていました。 上伊那の公立高校8校には、1,019人が志願しています。 伊那弥生ケ丘高校では240人の募集に対し255人が志願し倍率は1.06倍となっています。 県教育委員会によりますと、試験は予定通り終了したということで上伊那の高校でもトラブルなどはなかったということです。 9日は、辰野高校、高遠高校、箕輪進修高校、赤穂高校の定時制で面接試験が行われる予定です。 後期選抜試験の合格発表は17日(金)となっています。

-

箕輪北小学校1年2組 ヤギとの生活を劇で発表

箕輪町の箕輪北小学校1年2組の児童は、8日、お世話になった地域の人たちを招き、クラスで飼ってきた2匹のヤギとの1年間の生活を劇で発表しました。 1年2組の児童はオスとメスのヤギを飼っています。 伊那市のグリーンファームで出会ったヤギで、自分たちで飼ってみたいと2頭を借りる事にしました。 この日は、ヤギのエサとなる草や野菜を分けてもらった地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと発表会を開きました。 劇では、小屋づくりをした事や当番を決めて掃除やえさやりをした事など1年間の活動を発表しました。 冬場は特に、エサとなる草を探すのに苦労したという事です。 箕輪北小学校では来年度の児童数によっては現在の1年生のクラス替えがあります。 2組の児童は話し合いをして、来週ヤギをグリーンファームに返す事にしたという事です。

-

西春近北小学校 同窓会入会式

18日に卒業式を控えた6年生の同窓会入会式が7日、伊那市の西春近北小学校で行われました。 今年度同窓会に入会するのは、6年生37人です。 式では、入会記念として、飯島尚幸同窓会長から卒業証書用の筒が贈られました。 飯島会長は「お世話になった先生への恩を忘れずに、学校の桜の木のように大きく成長してください」と話しました。 児童を代表して佐野天咲さんは「同窓会の名に恥じぬよう胸を張って巣立っていきたい」と話しました。 西春近北小学校では、卒業生を中心に学区内5つの地区の住民が同窓会員になっています。 同窓会では、学校のバザーでそば店を出店したり、記念樹の保護活動などを行っています。 また、37年間会報の発行を続けるなど、地域全体で同窓会の活動に取り組んでいます。

-

日本語教室に通う児童と保護者が料理で交流

伊那市内の小学校にある日本語教室の児童とその保護者が4日、伊那北小学校でブラジルの家庭料理を作って交流を深めました。 交流会には、小学校の日本語教室に通う児童と保護者15家族20人が集まり、料理を作りながら交流を深めました。 作ったのは、小麦粉の生地でひき肉を包んで揚げた「ヒゾーレス」と呼ばれるブラジルの家庭料理です。 参加した家族は、親子で一緒に生地を伸ばしたり、ひき肉を包んだりしていました。 参加したある保護者は「情報交換ができてとても有意義な時間だった。今後もこういった機会を設けてもらい、情報を共有できたらうれしい」と話していました。 交流会は、外国人の保護者の悩みを共有し、解消につなげていこうと、伊那北小学校の日本語教室「あおぞら学級」が開いたものです。 あおぞら学級では、今後も交流会を開催して、保護者の悩みを少しでも解消していきたいとしています。

-

卒業式を前に 南部小で6年生送る会

16日の卒業式を前に、南箕輪村の南部小学校で3日、「6年生を送る会」が開かれました。 送る会は、6年生と最後の思い出作りをしようと開かれたもので、この日はじゃんけんゲームや○×クイズで交流を深めました。 会の中では、各学年から感謝の言葉が贈られました。 「保健室に連れて行ってくれてありがとう」「やさしくいろんなことを教えてくれてありがとう」など、それぞれの想いを6年生に伝えていました。 卒業生を代表して西森あゆみさんは「楽しい会をありがとうございました。南部小での思い出を胸に中学校でも頑張ります」と話していました。 南部小学校の卒業式は16日に行われる予定で、41人が学び舎を巣立ちます。

-

東部中と高砂中が交流のテーマソング「高東桜歌」合唱

東日本大震災の被災地、宮城県仙台市の高砂中学校と桜の縁で交流を続けている伊那市の東部中学校は、4日、両校で制作した交流のテーマソング「高東(たかとお)桜歌(さくらうた)」を歌いました。 この様子は、インターネット回線を使ったテレビ電話でお互いに中継しました。 東部中学校の体育館には1,2年生約570人が集まり、交流のテーマソング「高東桜歌」を歌いました。 題名の「高東」は高砂中の「高」、東部中の「東」からとりました。 東部中学校は、震災で桜が枯れてしまった高砂中に、2012年に門外不出のタカトオコヒガンザクラを贈り「さくらプロジェクト」として交流が続いています。 テーマソングづくりは両校の絆をより深めようと、2015年度から始まりました。 全校から歌詞やメロディを募集し、東部中の生徒会が中心となり1曲にまとめました。 歌い終わると、高砂中の3年生が卒業記念で制作した木彫りの歌詞がお披露目されました。 今回の曲は「高東桜歌」の1番と2番に当たるもので、来年度は、両校で続きを制作していくということです。

-

高校入試後期選抜 志願受付変更後志願者数発表

長野県教育委員会は、8日に行われる公立高校後期選抜試験の志願変更受付締切後の集計結果を、2日に発表しました。 辰野高校普通は62人で0.86倍、商業は17人で0.85倍となっています。 伊那北高校普通は210人で1・05倍、理数は9人で2.25倍となっています。

-

春富中学校 職場体験前に地域の大人から仕事について学ぶ

キャリア教育の一環で、地域で働く社会人から仕事について学ぶ授業が2日、伊那市の春富中学校で行われました。 授業には、上伊那の企業や事業所などから20人の講師が出向き、生徒が希望のブースで話を聞きました。 春富中学校では毎年2年生が新年度を迎えた直後の5月に職場体験学習を行っていて、今回はその事前学習として行われました。 「働く私たちから君たちに伝えたいこと」をテーマに、講師は仕事のやりがいや、日頃どんな思いで働いているかなどを話しました。 伊那市内のマタニティクリニックに勤務し、平成26年から2年間、青年海外協力隊で南米の国ボリビアに行っていた助産師の下野理紗さんのブースでは、日本とボリビアのお産の違いについて説明しました。 下野さんは「国や言葉は違うけれど、赤ちゃんの大切な命に変わりはない。赤ちゃんや母親の笑顔が原動力になっている」と話しました。 授業には、5月に職場体験を行う1年生156人が参加しました。 春富中学校の職場体験は、5月23日から25日の3日間行う予定です。

-

中尾歌舞伎 活動休止へ

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、当面の間、活動を休止すると2日発表しました。4月の定期公演も休演となります。 中尾歌舞伎は、昭和61年に、中尾地区の過疎化に歯止めをかけ、地域の活力を生み出そうと、地元の青年たちが復活させたものです。 春と秋に定期公演を行うなどの活動をしてきました。 今年で30年たちましたが、会員数の減少や後継者不足などにより、保存会の継続が困難な状況が発生したとして、当面の間、活動を休止することになりました。 中尾歌舞伎保存会では、「休止の期間は現在未定だが、休息をとった後には、保存会の体制を整え活動を再開させたい」としています。

-

美篶公民館が優良公民館 全国表彰

伊那市の美篶公民館が、特色ある活動を行った優良公民館として、全国表彰を受けました。 2日は、小松 千里(ちさと)館長らが、市役所を訪れ、受賞を白鳥孝市長に報告しました。 1日、表彰式が文部科学省で行われ、全国から選ばれた73の公民館が表彰を受けました。 今年度県内では、上田と伊那の2館が優良公民館に選ばれています。 美篶公民館は、農業体験を中心とした親子青空教室の取り組みが評価されました。 親子青空教室は、平成14年度から始まり、農作物の栽培や収穫などを中心に1年間を通して親子で様々な取り組みを行っています。 白鳥市長は、「稲やリンゴなど農作物の成り方を知らない若者が増えた。実体験ができ美篶の子どもたちは幸せだ。」と話していました。 なお、伊那市内で優良公民館表彰を受けるのは、伊那・西箕輪に次いで美篶が3館目となります。

-

「暮らしに生きる手仕事展」 生活に役立つ手作り作品並ぶ

着物をリメイクした洋服や、手作りの木工品が並ぶ「暮らしに生きる手仕事展」が、1日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、古くなった着物を再利用して作った洋服や、木工品、小物など、3人の作品約500点が展示販売されています。 南箕輪村の塀和紀代子さんが中心となり、毎年3月と9月に展示会を開いています。 鑑賞用ではなく生活の中ですぐに使えるもの役立つものをテーマに展示しています。 塀和さんは、「手に取って良く見て暮らしの中に取り入れてもらいたいです」と話していました。 展示会は6日(月)までかんてんぱぱホールで開かれていて、展示会場でリメイクしてもらいたい着物の受け付けもしています。

-

上伊那農業高校 卒業式前にコサージュづくり

南箕輪村の上伊那農業高校では3月1日に卒業式が行われます。 28日は、式の時に卒業生がつけるコサージュ作りが行われました。 コサージュを作ったのは、園芸科学科の観賞植物コースの3年生13人です。 3年間花について学び、花を活用したものを作ろうと、10年以上前から卒業式のコサージュ作りをしています。 使っている花は上伊那産のシンビジウムで、花と葉、リボンを針金で留めて作ります。 コサージュは園芸科学科の生徒40人が卒業式で胸元につけます。 ある生徒は「卒業はさみしいけれど、コサージュは自分達の学科だけの特別な感じがして嬉しいです」と話していました。 上農高校の卒業式は、3月1日に行われ157人が学び舎を巣立ちます。

-

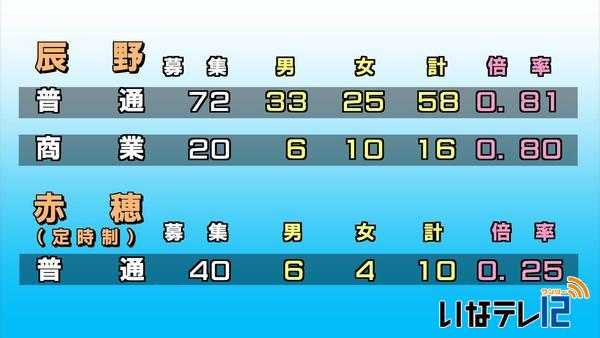

高校入試 後期選抜志願者数を発表

長野県教育委員会は、来年度の高校入学者後期選抜志願者数を24日に発表しました。 伊那北高校普通科は、1.13倍となっています。 辰野普通は、58人が志願、0.81倍。 商業は、16人が志願、0.8倍です。 上伊那農業生産環境は、26人が志願、1.3倍、園芸科学は、22人が志願、1.1倍、生物化学は、21人が志願、1.05倍、緑地創造は、18人が志願、0.9倍です。 高遠は、52人が志願、0.79倍です。 伊那北普通は、226人が志願、1.13倍、理数は9人が志願、2.25倍です。 伊那弥生ヶ丘は、245人が志願、1.02倍です。 赤穂普通は、156人が志願、0.98倍、商業は、33人が志願、0.83倍です。 駒ヶ根工業は、51人が志願、0.85倍です。 赤穂定時制は10人が志願、0.25倍です。 箕輪進修は、普通Ⅰ部Ⅱ部に57人が志願、1.43倍。 普通Ⅲ部に4人が志願、0.11倍。 工業Ⅰ部に21人が志願、1.05倍です。 志願変更は、今月27日から3月2日正午まで、後期選抜は3月8日、合格発表は3月17日です。

-

弥生高1年生がロータリー会員から仕事について学ぶ

伊那弥生ヶ丘高校の1年生は24日、キャリア教育の一環で、伊那ロータリークラブの会員から話を聞きました。 この日は、1年生が10グループに分かれて医療や科学、金融などの話しを聞きました。 このうち、食品科学・研究分野では、伊那食品工業㈱の塚越寛会長が話をしました。 塚越会長は「早くから研究開発に力を入れてきた。21世紀を生きる企業として、技術革新を常に意識してやっていくことが重要です」と話していました。 また、行政の分野で話をした前の伊那市長・小坂樫男さんは「伊那谷は本当に住みやすい、素晴らしい地域です。大学で外に出てさらにその良さがわかると思うので、これまで以上に自分たちの郷土を好きになってください」と話していました。 ある女子生徒は「自分の夢のために参考になる内容だった」と話し、ある男子生徒は「話を聞いて人のためになるようなことを出来るようになりたいと思った」と話していました。 伊那弥生ヶ丘高校では、社会に出ることの意義や、社会でどんな人が求められているのかを学んでもらおうと、1年生を対象にセミナーを開催しています。

-

箕輪中の生徒が町長に提案や質問

箕輪中学校の2年生による模擬議会が、20日、町役場で開かれ、生徒たちが、白鳥政徳町長に、提案や質問をしました。 生徒たちは、緊張した様子で議場に入場しました。 模擬議会は、町政に関心を持ってもらおうと町議会が毎年開いています。 議長や議会の進行も生徒が務め、11人が質問しました。 このうち赤羽陸君は「多くの人に箕輪町に興味をもってもらうため町内の観光スポットを巡るマラソンイベントを企画したらどうか」と提案しました。 白鳥町長は「今後、町内でランニングイベントの開催を考えている。コース設定の中で意見を十分に参考にしたい」と答弁しました。 他に、「箕輪町の観光をPRする案内看板を駅前に設置してはどうか」「少子化対策として子どもと高齢者が交流できるイベントを行ってはどうか」と言った提案もありました。 白鳥町長は、「町民が主役のまちづくりを進めています。みなさんもぜひまちづくりに参加してほしい」と呼びかけていました。

-

南箕輪中学校1年生 夢新聞作成でチームワーク高める

南箕輪村の南箕輪中学校の1年生は21日、自分の夢や目標が実現したことを想定して書く「夢新聞」を作成しました。 これは、キャリア教育の一環で去年に続き行われました。 夢新聞は、自分の将来の夢や目標が叶った前提で記事を書くワークショップです。 講師は、全国で夢新聞の取り組みを行う講師を育成する一般社団法人ドリームペーパーコミュニケーションズ代表理事の米澤晋也さんが務めました。 今回は夢新聞を作るだけでなくクラスのチームワークを高めてもらおうと「65分間で全員が完成させる」というミッションが与えられました。 周りにいる教諭にはアドバイスを求めず、自分たちの力だけで完成を目指します。 自分の夢新聞が完成した生徒はまだ完成していない生徒のところへ行き、手伝っていました。 1年1組のクラスでは全員が完成することはできませんでしたが、「1人1人が自分に何ができるか考えて行動していた」と米澤さんは評価していました。 この後、生徒は1人ずつ夢新聞の記事の見出しを発表しました。 米澤さんは「困っている人がいたら全員で助けること。『助けて』と言いやすい雰囲気を作ることが大切です」と話していました。

-

高校入試後期選抜試験 募集人員発表

長野県教育員会は21日、平成29年度公立高校後期選抜の募集人員を発表しました。 今年度とほぼ同じです。 上伊那8校の募集人員は次の通りです。 辰野高校です。 普通科72人、商業科20人の募集です。 高遠高校は普通科66人の募集です。 伊那弥生ヶ丘高校は、普通科240人の募集です。

-

春をよぶフルートアンサンブルコンサート

伊那を中心に10代から70代が所属する「伊那フルートアンサンブル」のコンサートが、19日に伊那市のいなっせで開かれました。 「春をよぶフルートアンサンブルコンサート」として毎年この時期に開いていて、今年で14回目です。 年々訪れる人が増え、今年は初めて午前と午後の2回公演を行いました。 コンサートでは、クラシックや映画のテーマ曲など19曲を、音程の違う5種類のフルートを使って演奏しました。

-

富県ふるさとまつり 地域の団体がステージ発表

地域で活動しているクラブや芸能団体などが1年間の練習の成果を発表する、伊那市の「富県ふるさとまつり」が19日、富県ふるさと館で行われました。 富県公民館や地域で活動しているクラブのほか、芸能団体、小学校など19団体、250人が発表しました。 このうち富県小学校1年ひかり組は、けん玉を披露しました。 ほとんどの児童は、保育園からけん玉を練習しているという事です。 難しい技は何度も挑戦し、成功すると会場から拍手が送られていました。 富県ふるさとまつりは、「地域の活性化と文化の発展を目的に毎年この時期に行われていて、今年で37回目となります。

-

中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展

上伊那を中心とした小学生の書道作品が並ぶ「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」が18日から伊那文化会館で始まりました。 会場には、上伊那と松川町の小学校5、6年生の作品およそ416点が展示されています。 中村不折は、幼少期を伊那で過ごした書家で画家です。 この展示会は、不折を知ってもらい書道に親しんでもらおうと上伊那書道協会などが開いています。 18日はオープニングセレモニーが行われ、入賞者に賞状が贈られました。 最高賞の中村不折賞には、赤穂南小学校5年の立花愛さんの作品が選ばれました。 上伊那書道協会の池上信子会長は、「不折の不屈の精神を受け継いでさらに筆文字に力を入れていってほしい」とあいさつしました。 子どもたちの書初め書道展は26日(日)まで伊那文化会館で開かれています。 その後、アルプス中央信用金庫本店で3月10日まで、各支店で24日まで展示されます。

-

あすは「南箕輪村の日」 村内で特別給食

2月18日は南箕輪村の日です。 村内の保育園や小学校では17日、「村の日 特別給食」が出され、子どもたちが味わいました。 南箕輪村北部保育園では、「まっくんむし」や「おおしばこうげんあえ」など、南箕輪村ならではのネーミングのメニューが出されました。 「まっくんむし」は、肉団子をカレー風味のもち米で包み、地元産の豆を目に見立て、村のキャラクター「まっくん」をイメージしています。 この日は野菜などの生産者も園を訪れ、子どもたちと給食を味わっていました。 子どもたちは「まっくんみたい」「おいしい」と、村ならではのメニューに喜んでいました。 南箕輪村は、1875年2月18日に6つの村が合併してできた村です。 記念日に合わせて村らしい給食を子どもたちに食べてもらい、地域に愛着をもってもらおうと、毎年栄養士が献立を考え提供しています。

-

箕輪町長岡の吉田冴子さん 染色工芸展

箕輪町長岡の吉田冴子さんの染色工芸展が、箕輪町文化センターで開かれています。 会場には日展で入選した作品など21点が展示されています。 吉田さんは49歳で染色工芸を始め今年で20年となり初めて個展を開きました。 綿や絹の布に、専用の染料を何度も重ね合わせて作品を作っています。 吉田さんは「訪れてくれた人が何かを始めてみようと思うきっかけになったらうれしいです」と話していました。 吉田さんの染色工芸展は20日(月)まで箕輪町文化センターで開かれています。

-

東京 大正大学の学生 箕輪町で聞き取り調査

箕輪町と防災協定などを結んでいる東京都豊島区の大正大学は、移住者の目線で町内の環境や状況について調査し、課題などを町に提言します。 調査を行うのは、大正大学で地域創生について学んでいる学生5人です。 13日から2泊3日の日程で滞在し、町内の企業や住民に聞き取り調査をします。 5人が所属する地域創生学部では、経済学をベースに地方創生の課題について学んでいて、初日の13日は、移動販売を行っている泰成運輸の担当者から話を聞きました。 泰成運輸では、9年前から町内で試験的に事業を始め、平成26年から本格的に取り組んでいます。 学生らは、客層や1週間の買い物人数などを尋ねていました。 この後学生らは、イオン箕輪店内に去年完成したみのわ~れを訪れ、町の担当者から施設の特徴について説明を受けた他、利用者に話を聞いていました。 学生らは、3月にも箕輪町を訪れて報告会を開き、魅力や課題について提言するとしています。

-

伊那西高校生徒の作品展 芸術フェスティバル

伊那西高校の生徒による作品展、芸術フェスティバルが10日から伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には美術や書道、写真クラブのほか保育学習などの作品190点が並んでいます。 作品の発表の場として毎年開かれていて今年で10回目となります。 保育学習の作品では幼児向けの貼り絵や刺繍で作った絵本が展示されています。 それぞれに生徒のコメントが添えられていて見た人に作品への思いを伝えるようにしています。 写真クラブ2年の横前ジェーンさんの作品「哀」は鉄格子から外を見つめる猿の表情を写したもので 去年広島で開かれた全国高校総合文化祭写真部門で最優秀賞を受賞しています。 去年の県展で入賞した美術クラブ3年の野澤知香子さんの作品「古代への憧憬」は青と茶色をベースに淡い色が引きたつように描かれていて腕時計を貼り付けることで作品に抑揚をつけています。 伊那西高校では「努力してきた日頃の成果を見てもらいたい。作品にはコメントも添えているので、どういう作品づくりをしているのか感じてほしい。」と話しています。 伊那西高校芸術フェスティバルは伊那市のかんてんぱぱホールで15日まで開かれています。

-

信州高遠美術館所蔵作品展

伊那市高遠町の信州高遠美術館で、所蔵作品展が9日から始まりました。 コレクションの中心をなす近代作家の作品が展示されています。 信州高遠美術館設立のきっかけとなった高遠町出身の原田政雄が寄贈した700点ほどのうち、今回は54点が展示されています。 コレクションの中心を占める木内(きのうち) 克(よし)や平(ひら)櫛(くし) 田中(でんちゅう)の作品が並んでいます。 木内 克は、明治25年茨城生まれの作家で、素焼きの粘土「テラコッタ」の作品を多く残しました。 30年間、木内の専属モデルを務めた松平 須美子の裸婦像も多く手掛けています。 平櫛 田中は、明治5年岡山生まれの作家です。写実の彩色木彫が多くみられます。 そのほか近代作家13人の作品が並びます。 この展示会は、3月27日まで、信州高遠美術館で開かれています。 入場料は一般500円 小中学生150円です。

-

高校入試前期選抜 上伊那約600人が受験

高校入試前期選抜試験が8日県内68校で行われました。 長野県教育委員会によりますと午後4時半現在トラブルなどの連絡は入っていないという事です。 上伊那地域の今朝の最低気温はマイナス6.3度と平年並みの寒い朝となりました。 上伊那農業高校では、防寒対策をした生徒たちが会場へと足を運んでいました。 上伊那の公立高校では伊那弥生ヶ丘高校を除いた7校で前期選抜試験を行い、志願者数は全部で636人です 上伊那農業では、4つの学科に合わせて148人が志願しています。 このうち生産環境の倍率は2.2倍と上伊那で最も高くなっています。 県教育委員会によりますと、午後4時半現在、入試に関わるトラブルの連絡は入っていないという事です。 前期選抜試験の合格発表は15日の予定です。

201/(火)