-

伊那ナイターソフトボール連盟リーグ戦閉幕

伊那ナイターソフトボール連盟の今期リーグ戦が終了し21日夜、伊那市の富士塚スポーツ公園グラウンドで閉会式をして、半年にわたる熱闘に幕を閉じた。Aリーグはインターフェアが2年連続6回目、Bリーグは下県フェニックスが初優勝を飾った。

今季は新たに1チームが加わり、Aリーグは13チーム、Bリーグは12チームで熱戦を展開。インターフェアは、10勝2敗で並んだGTエボリューションとの決定戦で勝利し、連覇を果たした。下県フェニックスはほうせんに敗れたが、ほか10戦は5点差以上の大差で白星を重ねた。来季リーグはAリーグの下位、Bリーグの上位、それぞれ3チームを入れ替える。

リーグ戦前半は順調に日程を消化したが、7月の豪雨の影響などで後半は大幅にずれ込んだ。関達也会長は閉会あいさつで「例年になく雨に泣かされた」と振り返るとともに各チームの健闘をたたえ、「来季も一チームも欠けることなく参加してほしい」と呼びかけた。

今後は秋季トーナメント戦が始まり、19チームが10月17日まで、同会場と市営球場で優勝を目指して熱戦を繰り広げる。 -

南箕輪村で上伊那の行者ニンニクについて話し合う交流会

行者ニンニクを普及させる方法を考えよう竏窒ニ南箕輪村行者にんにく研究会(小林幸雄会長)は22日、上伊那地域の行者ニンニクについて話し合う交流会をフォレスト大芝で開いた。上下伊那から、行者ニンニクの生産者など約30人が参加。行者ニンニクを使ったサプリメントの製造・販売で成功している北海道バイオインダストリーの代表取締役・佐渡広樹さんを迎え、今後、取り組むべき課題について考えた=写真。

臭いの強さから、日常的に食べることを倦厭されている一方、体に及ぼす健康効果が高いという行者ニンニクの特性を分析し、臭気を消すことのできるカプセル型のサプリメントという販売方法をあみだした佐渡さん.

種をまいても食用となるまでに最低6年はかかる行者ニンニクの性質から、生の製品だけでは絶対的に採算が合わず「地域興し程度にはなっても、出荷できるまでになるのは難しい」と説明。「行者ニンニクはただ漠然と栽培していても意味が無い。強み、弱みを明確にし、どう売り出していけばよいかを地域の実情にあった形で考えてほしい」と語り、商品化に向けた最終目標を持つことの重要性を示した。また、サプリメント会社と提携し、一次加工した製品を出荷するなど方法なども提案した。 -

かんてんぱぱで染布とアンティークトンボ玉展

アンティークトンボ玉のアクセサリーと、植物染料の洋服などがが並ぶ「染布とアンティークトンボ玉展」が25日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。約2千年前のトンボ玉を使ったネックレスや、素朴な色合いが魅力のスカーフなど約300点が、訪れた人を楽しませている=写真。

伊那市に工房を構える中村清人さん(50)・訓子さん(50)夫妻による展示会で、かんてんぱぱホールでは2回目。

清人さんの手掛けるトンボ玉作品は、ほとんどに100年から2千年前までのアンティークトンボ玉が使用されており、2千年近く前に作られた「ローマンガラス」の破片を使ったネックレスなどもある。現代のトンボ玉はガラスに近い色彩をしたものがほとんどだが、アンティークトンボ玉はトルコ石やラピスラズリなどの天然石を用いて色をつけているため、天然石の深みのある色彩が魅力となっている。

訓子さんの染布作品は、ロッグウッド、ヤマモモ、柿渋などの天然素材を使った草木染め。秋から冬に掛けて着まわせる上着やスカーフ類が豊富で、素材にはシルク、コットンなどの天然繊維を使用している。

夫婦は「古いトンボ玉と使って作品制作をしているのは全国でも十数人しかおらず、見るだけでも価値がある。歴史に思いをはせたり、秋に役立つ洋服を見に来てほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

伊那剣心館に助成金30万円

伊那中央ロータリークラブ(RC)は20日夜、創立20周年記念事業の一環として、上伊那の小中学生が通う県道クラブ「伊那剣心館」へ30万円の助成金を寄付した。

伊那中央RCは記念事業で、県内のRCでつくる「国際ロータリー第2600地区」の青少年育成基金の中から助成金を申請して寄付。同RCの提案で始まった同クラブ恒例の他地区交流大会「きさらぎ友好杯」の運営費に役立ててほしいとした。

矢島宏会長、池田幸平幹事ら2人が子どもたちが練習する市武道館を訪れ、代表者の南箕輪小学校6年の白鳥結希君へ寄付金を手渡した。

矢島会長は「剣道を通じて心身共に鍛えて、立派に育つことを願っている」とあいさつ。白鳥君は「感謝の印として、これからも強い心と体を育て、立派な大人になります」と感謝の言葉を返した。 -

県書道展伊那地区展

く

第59回県書道展覧会伊那地区展が22日、県伊那文化会館で始まった。上伊那の小中学生、高校生、一般から応募のあった931点の中から入選作品917点を展示、県下巡回作品約60点なども並ぶ。24日まで。県教育委員会、県書道協会などの主催。

漢字、漢字系調和体、かな、篆刻、刻字などを出品。伊那地区は他地区と比べて会派が多いため、一般作品は作風もバラエティーに富み、見所の多い展示となっている。

審査員の一人である千葉耕風さん=箕輪町=は「年々、来場者の足が止まる作品が多くなってきている。書に興味のある人は見るだけでも勉強になると思う」と来場を呼び掛けている。

午前9時30分縲恁゚後5時30分(最終日は午後4時)。入場料無料(パンフレット代300円)。 -

園児が交通安全塗り絵プレゼント

秋の全国交通安全運動初日の21日、駒ケ根市の幼稚園・保育園の園児が交通安全塗り絵で高齢者に事故防止を訴えた。市内13園を代表して北割保育園(草深雪江園長)で贈呈式が行われ、同園の年長・年中園児が市高齢者クラブ連合会の高坂繁夫会長らに「車に気をつけてね」と塗り絵を手渡した=写真。高坂会長は「ありがとう。塗り絵はたくさんのおじいちゃん、おばあちゃんに渡します。よく見える所に飾って事故を起こさないように気をつけます」と礼を述べた。

塗り絵は県警本部が制作したもので、自動車に乗った七福神の絵と事故防止を呼び掛ける標語などが描かれている。駒ケ根警察署、伊南交通安全協会駒ケ根支会、駒ケ根市が市内13園に呼び掛け、約700人の園児が描いた。 -

赤穂小運動会第2部

16日に行った運動会で雨のため一部プログラムを延期していた駒ケ根市の赤穂小学校(高野普校長)は21日、運動会の第2部を開き、実施できなかった6種目を行った。競技は1・2年、3・4年、5・6年それぞれの綱引き、5・6年男子の棒倒し、同女子の騎馬戦と全校大玉送り。16日とは打って変わった秋空の下、全校児童らは力いっぱい競技に打ち込んだ。

平日の開催となり、保護者の来場が少ないことも心配されたが、グラウンドには数百人が訪れて大きな声援を送り、雰囲気の盛り上げに一役買っていた。 -

マコモタケ初出荷

駒ケ根市東伊那の農事組合法人ふるさと夢農場は21日、特産のマコモタケを今年初めて出荷した。生産者数人が東伊那のやまんた直売所に集まり、収穫したマコモタケの皮をむいたり端を包丁で切ったりしたほか、計量や袋詰めをするなどの作業に追われた=写真。

マコモタケは東アジア原産のイネ科多年草。たけのことアスパラの中間くらいの軟らかさで、癖のない甘味が特徴。あくもほとんどないとあって近年消費者の人気が高まり、直売所の店頭では毎年品切れ状態になるという。気候の影響で収穫は昨年より約2週間遅れというが、生育状況は良好。10月いっぱいはやまんた直売所などで販売される見込み。

東伊那では3年前から地域の特産品にしようと栽培に着手。現在約80アールで栽培されている。 -

美術館出前授業

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は文化庁芸術拠点形成事業「室町から平成へ竏駐坙{文化の普遍性と能装束の美」の一環として20日、同市の赤穂中学校で出前授業を行った。松井君子副館長ら3人が同校を訪れ、美術部員の生徒約40人に能装束の紋様について講義し、オリジナル紋様制作を指導した。

「能装束の紋様は、限られた6色を使ったシンプルなデザインだが無限の表現力がある」と学芸員の講義を受けた生徒らは能装束の紋様を参考にそれぞれ独自の紋様づくりに挑戦。コンパスや三画定規、雲形定規を使いながら市松模様やチョウなどの模様をクレヨンや水彩絵の具を使って画用紙に描いた=写真。持ち時間の45分はあっという間に過ぎ、松井副館長らが完成した作品一つ一つについて講評。「動きがあって面白い」「創造性が豊か」「モダンで鋭いデザインだ」などとコメントを受けた生徒らは照れたような笑顔を浮かべていた。

同館は10月から来年3月にかけ、能の鑑賞会、講演会、講座などを開く。 -

手応えあり、名物丼! 味に納得、最終選考は住民参加の投票で

名物丼の開発に取り組む宮田村商工会青年部は20日夜、村民公募のアイデア169点から厳選した4点のどんぶり候補を改めて試作。気に入った丼に投票し、最終選考の2点に絞りこんだ。プロの料理人が販売をみすえて改良を加えた完成型で、試食した約50人の部員は「美味しい。いける」と手応えも。10月1日の村商工祭で一般対象の試食会とアンケート投票を行い、年末には宮田の・ス丼・スが誕生する。

8月末には応募レシピ通りに試作。その結果をふまえて、青年部所属の3人の料理人が若干のアレンジを加え、さらに美味しい丼へと進化させた。

試作した4点は、宮田村特産の山ぶどうワインを使った「鶏の山ぶどう酒煮丼」、村内の地ビールで肉などを煮た「地ビール丼」。

とんかつに山かけを施して、村内の名峰にみたてた「駒ケ岳丼」、村のシンボル梅を使った「梅勝(カツ)丼」と、見た目も鮮やかだ。

試食したある部員は「村の名産を上手に活かし、味もいい。食べてみたい、と思わせる仕上り」と満足げ。

試作した料理人のひとりは「味、そしてコスト的にも十分商品として販売していける」と話した。

この日は、青年部例会として、丼を売り込むための販売戦略も学習。アピールの方法やどのような客層を対象にするかなど、丼を名物にするための秘けつを討論方式で考えた。 -

箕輪町長が長寿者訪問

箕輪町の平沢豊満町長は21日、長寿を祝福するために本年度88歳以上になるお年よりの自宅を訪れた。今年88歳となった北條かなめさん宅では「お元気そうで何よりです」などと声を掛け、町木のケヤキで作ったお椀などを記念品として手渡した=写真。

北條さんは1918年(大正7年)5月1日生まれ。現在は息子夫婦と3人で暮らしている。「足が悪いが、ほかはどこも異常がないとこの前の健康診断でも言われた」と話し、昔から続けているマレットゴルフなどを楽しんでいる。油ものは苦手だが、和食や郷土料理などを好んで食べるという。

北條さんは平沢町長の言葉に笑顔で応え、祝福の言葉に「ありがとうございます」と返した。

箕輪町における本年度の長寿者訪問対象者は458人。100歳、101歳になるという対象者もおり、二人には県の祝い状も一緒に届ける。 -

わくわくクラブ杯秋のマレットゴルフ大会

南箕輪村の大芝高原マレットゴルフ場で21日、わくわくクラブ杯秋のマレットゴルフ大会があった=写真。男女合わせ83人が参加し、秋の風を楽しみながら自慢の腕を競った。南箕輪わくわくクラブ主催。

大会は春、夏、秋、冬の各季節に開催しており、4年目。今回は、季節のイベントと重ならない日時を設定し、いつもより多くの参加を得た。

参加者は赤松、白樺コース27ホールを、1組3、4人で回りながら、総スコアで競う。男女とも、1位縲・位が入賞となり、そのほかにもホールインワン賞や飛賞なども設けた。

参加者は「入賞を狙うベテランより、案外初心者の方が無欲だからスコアがいい」などと話ながらプレーを楽しんでいた。

結果は次の通り。

◇男性=(1)三沢一二三(89)(2)荻原文博(90)(3)有賀寅一(91)(4)伊東幸人、藤沢巻臣(92)(5)戸塚久雄(93)(6)星野宗直(94)

◇女性=北沢ヒデ子(87)(2)大槻キサエ(89)(3)伊藤茂美、丸山悦子(90)(4)小松みさえ(93)(5)深見フサエ、有賀イエ子(95)(6)唐沢千江子、伊藤久子、武村八千江、星野愛子(96) -

天竜川北島地区復旧説明会

7月の豪雨災害で決壊した箕輪町松島北島地籍の天竜川右岸堤防の復旧説明会が20日夜、地元の北島地区住民らを対象に松島コミュニティセンターであった。国土交通省・天竜川上流河川事務所が、秋口以降に着工予定の本堤防の工法を説明した。

本堤防は従来と同じ場所に設置。延長250メートル。河床に重さ1つ当たり2トンのコンクリート十字ブロックを連結して5列敷く。護岸に石を積み石と石の間をコンクリートで固める練石積みをする。従来の芝部分はコンクリートの板をはり、最上部はアスファルト舗装する。復旧により河床洗掘、高流速・転石などの衝撃、高い水位などの課題に対する安全性を確保する。

決壊個所の前後も芝部分にコンクリートをはり、深沢川との合流点付近は、合流点をはさんでコンクリートブロックを河床に置き、水の勢いを弱めるなどの対策をする。水が流れやすくなるよう州の土も除去する。

工事は秋以降の着工予定で、来年の出水期までに完成させたい考えを示した。事業費はすでに終了している応急復旧工事と合わせ約7億円の見込み。

住民からは「天竜川と深沢川の合流点付近が心配。取り付け工をもう少ししっかり考えたほうがいいのでは」「今後、州ができたら土を取る約束をしてほしい」などの意見があった。 -

箕輪町人事異動内示

箕輪町は21日、10月1日付の人事異動を内示した。昇任は課長級3人、係長級4人。組織改革に伴う名称変更も含め異動は44人。

10月から組織改革で総務課と税務財政課を再編し、総務課、経営企画課、税務課を設置する。行財政改革の推進に向け、町の組織を効率的かつ機能的なものにし、効率的な業務の遂行を図るため、03年10月から進めてきた課の統廃合に加え、総合的な経営、国及び県の施策との総合調整、予算編成とその執行管理の充実を図る観点から見直した。

組織は総務課(総務係、人事係、広報係)経営企画課(企画調整係、財務係)税務課(課税係、収納対策室)。

今回の人事異動のねらいは(1)政策的経営機能の強化(2)防災部門の強化(3)企業誘致施策の強化に向けた企業誘致部門及び土地開発公社の機能の強化-。

課長級は、保健福祉課長に保健福祉課福祉係長の白鳥一利さん(53)、生涯学習課長に生涯学習課生涯学習係長の中村文好さん(54)、町社会福祉協議会派遣・事務局長に教育課用務係長の岡文行さん(55)が昇任した。

異動は次の通り(カッコ内は旧職、敬称略)。

【課長級】

▽総務課長(保健福祉課長)木村英雄▽総務課専門課長・防災担当(生涯学習課長)平井克則▽経営企画課長(総務課長)小出嶋文雄▽税務課長兼収納対策室長(会計課長)川上敏夫▽保健福祉課長(保健福祉課福祉係長)白鳥一利▽建設水道課長(建設水道課長兼箕輪土地開発公社派遣・事務局長)大槻長▽会計課長(収納対策室長)藤沢公明▽教育課長兼教育課用務係長(教育課長)浦野誠次▽生涯学習課長(生涯学習課生涯学習係長)中村文好▽町土地開発公社派遣・事務局長兼事務局次長(税務財政課長)唐沢宏光▽町社会福祉協議会派遣・事務局長(教育課用務係長)岡文行

【係長級】

▽経営企画課企画調整係専門幹(政策企画室政策企画係専門幹)遠山明▽総務課課係長・防災担当(税務財政課課係長)唐沢悟▽県上伊那広域水道用水企業団派遣・企業長事務局庶務・経理係長(税務財政課課税係長)伊藤政良▽経営企画課企画調整係長(政策企画室政策企画係長)清水益夫▽経営企画課財務係長(税務財政課財政係長)安積真人▽税務課課税係長(教育課教育係)中村克寛▽収納対策室専門係長(収納対策室収納対策係)青木正▽保健福祉課福祉係長(保健福祉課福祉係)笠原毅▽産業振興課課係長・商工担当(町社協派遣・事務局長付)田中一夫▽建設水道課課係長(町土地開発公社派遣・事務局次長)鳥山久夫▽生涯学習課生涯学習係長(建設水道課建設工事係)柴敏夫

【係員】

▽県西部箕輪土地改良区派遣(産業振興課耕地林務係)唐沢紀朗▽町社協派遣(総務課広報係)大槻宏明▽経営企画課財務係(税務財政課財政係)百瀬喜美子▽経営企画課財務係(税務財政課財政係)毛利岳夫▽経営企画課財務係(税務財政課財政係)小沢聡▽税務課課税係(税務財政課課税係)高嶋健児▽産業振興課商工観光係兼町土地開発公社派遣(建設水道課建設管理係)三井清一▽産業振興課商工観光係兼町土地開発公社派遣(産業振興課商工観光係)唐沢勝浩▽経営企画課企画調整係(政策企画室政策企画係)田中克彦▽税務課課税係(税務財政課課税係)唐沢美鶴▽税務課課税係(税務財政課課税係)小林寛▽税務課課税係(税務財政課課税係)丸山敦▽税務課課税係(税務財政課課税係)井上由紀▽税務課課税係(税務財政課課税係)木村勉▽住民環境課生活環境係(県上伊那広域水道用水企業団派遣)高山秀峯▽保健福祉課福祉係(町社協から研修派遣)志賀健一▽産業振興課耕地林務係(総務課総務係)高橋英人▽建設水道課建設工事係(県西部箕輪土地改良区派遣)唐沢智之▽教育課教育係(住民環境課生活環境係)鈴木清次▽総務課総務係(政策企画室政策企画係)下平亜矢▽税務課課税係(税務財政課課税係)唐沢剛▽税務課課税係(税務財政課課税係)東城美保 -

秋の交通安全運動

高齢者の事故防止や飲酒運転撲滅などを重点項目に掲げた秋の全国交通安全運動が21日から30日までの日程で始まった。

初日、飯島町交通安全推進協議会は七久保の道の駅駐車場で出陣式を行ったあと、県道飯島飯田線で人波作戦を展開した。同協議会の構成15団体、約150人が「秋の交通安全運動実施中」のプラカードや、交通安全標語を書いた桃太郎旗を掲げて、通勤のドライバーや学校に急ぐ子どもたちに安全運転、安全歩行を呼び掛けた。

今回は場所を国道153号から七久保の県道沿いに移して初めて実施した。

飯島町では運動期間中、初日の人波作戦のほか▽七久保小学校のレター作戦(22日午前6時50分、七久保)▽本郷道の駅での交通指導所開設(26日)▽七久保小交通安全教室(28日)▽国道153でピカピカ運動(30日)-などを予定する。 -

来日外国人による交通安全人波作戦

秋の全国交通安全運動初日の21日早朝、飯島町七久保の県道飯島飯田線沿いで来日外国人による交通安全人波作戦を展開した。

同地区の飯島セラミックに勤務する30人余の外国人(主にブラジル系)が新調した特大(幅1メートル長さ5メートル)の桃太郎旗や交通安全標語を書いた桃太郎旗を掲げ、通勤のドライバーに安全運転を呼びかけた。

駒ケ根署管内の雇用外国人は約2千人で、外国人にかかわる事故も散見されることから、外国人の安全意識高揚と、地域への貢献を目的に、外国人派遣社員の多い、飯島セラミックに要請し、県下で初めて実施した。

同社の安全運転管理者、飯沢文雄さんは「参加者は夜勤明けで疲れているが、自己の啓発や地域のために協力してくれた」と話していた。 -

天竜川唯一のやな漁、今年も

中川村天の中川橋上流の天竜川で、秋の風物詩、やな漁が行なわれている。

天竜川漁協第5支部の組合員有志でつくる「天竜川リゾートサービス」が8月下旬に水路を堀り、やな場を設け、本流から水を引き込んだ。

7日から数10匹単位で落ち始め、雨降りとなった13日夜は1130匹が竹のすのこに銀鱗を踊らせた。その後も夜から早朝に掛けて、50、60匹が水揚げされている。

会員によると「今年は大雨の影響で、不漁ではと思っていたが、予想以上に取れる」とか。

落ちアユは丸々と太り、雌は卵を持っている。捕まえたアユは料理店などに販売しているとか。 -

「飲酒運転撲滅」へ啓発

秋の全国交通安全運動が21日、30日までの10日間の日程で始まり、全国的に問題となっている飲酒運転の撲滅が重点事項に急きょ加えられるなど、期間中事故防止に向けた啓発活動が展開される。伊那、駒ヶ根の両警察署は管内で人並作戦や交通安全パレードなどをして、交通安全に対する意識の高揚を図っていく。

スローガンは「信濃路はルールとマナーの走るみち」。「高齢者の交通事故防止」を基本重点にし、▽夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止▽後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底▽重大事故につながる飲酒運転の撲滅を推進する。

伊那署管内では初日、各地で出発式をして街頭指導所を開設した。市役所前では署員、交通安全協会員、交通指導員ら関係者が参加して人並作戦を実施。車道両側に上り旗を立て、ドライバーに啓発用グッズを手渡して安全運転を呼びかけた。

管内で発生した今年の人身事故は20日現在で、昨年同期比84件減の364件、うち死亡事故は3件増の5件で、単独事故が目立っている。駒ヶ根署管内は10件増の185件で、死亡事故はなく、傷者は3人増の253人。女性が第一当事者となる事故が増えている。 -

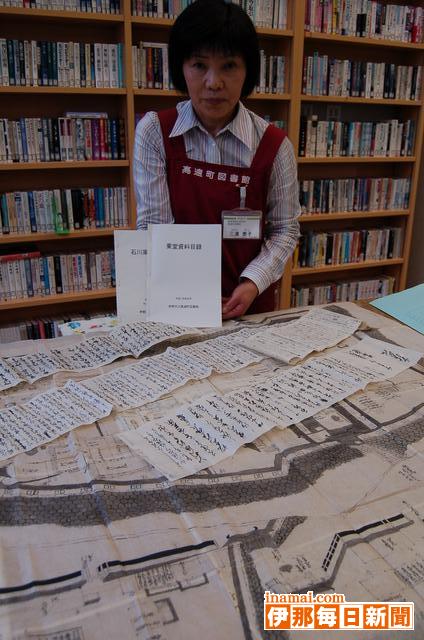

高遠町図書館が高遠藩の貴重な記録公開

伊那市の高遠町図書館は、郷土史研究家の上島善重(1855縲・933)が残した資料と、高遠藩士の石川子音(1776縲・856)家の資料を目録にまとめ、一般への公開を始めた。いずれも高遠藩の藩政の貴重な記録などがあり「広く活用してもらいたい」と呼びかけている。

上島は陸軍退役後に高遠町に住み、1914(大正3)年から町長を務めた後、郷土史研究に励んだ。果堂(号)資料は研究のために集めたものなど267点。なかには「内状」と称する、江戸藩と高遠藩の家老の間でやりとりされた、藩の財政問題、藩士の賞罰、藩主の家族の婚姻などについての書状がある。とくに、江戸時代の疑獄事件で高遠に遠流された大奥女中の絵島の赦免を幕府の閣僚に働きかける家老たちの往復書簡12点は興味深い。

石川家資料は462点。同家は測量の技術がすぐれていたため、藩内の地図御用係を命ぜられ、測量機を考案して正確な地図を作製したと言われている。資料にも高遠城図など多数の絵図がある。

西高遠の石川家、東高遠の上島家からそれぞれ見つかり、石川家資料は5月、果堂資料は昨年9月に所有者から図書館に寄贈された。前高遠町文化財保護委員の北原千保子さんを中心に職員が資料整理をして目録を作成した。 -

JA上伊那が生き生き!長生き!健康家族を開催

上伊那農業協同組合(JA上伊那)と冠婚葬祭サービス会社・グレースは22日、「生き生き!長生き!健康家族」を伊那市狐島の本所で開いた。約120人が集まり、駒ヶ根市光前寺の吉澤道人住職の講話を聞いたり、介護や年金についてのポイントなどを学んだ。

健康で楽しい生活を送ってもらう追おう竏窒ニ、本年度始めて企画した取り組み。

「人生は楽しい」という演題で講演した吉澤住職は「人生なんて、ほとんど思い通りにいくことはなく、楽しいわけがないが、与えられたものに自分自身が納得し、一層、その場を楽しんでしまおうと考えるようにしている」と語り、自分の限界を知り、その上で次の道へと進んでいくことも大切であることを諭した=写真。

またJA上伊那から、介護に備えて準備しておくべきことや、年金や相続に関するトラブル回避方法の説明もあった。 -

伊那公民館・水彩画サークル 「葦の会」

伊那公民館の水彩画サークル「葦(あし)の会」(小松公明代表)は、毎月2回の教室で学びながら、毎日の生活の中に少しでも時間をつくって創作活動に励み、趣味を楽しんでいる人たちの集まりだ。

会は伊那公民館講座「水彩画教室」(1990‐92年)を修了した仲間で14年前に設立。「パリ国際ル・サロン」会員の碓井伍一氏=伊那市山寺区=を講師に迎え、同公民館で教室を開き、腕を磨いている。

会員は伊那市の50代を中心に20縲・0代の会社員、主婦、定年退職者ら20人(男性5・女性15)。義務教育の美術の時間以外は学んだことがない、という初心者らでつくる趣味のサークルだ。

教室では野菜、果物などの静物画、スケッチで外へ出掛け風景画を描いたりする。そのほかは会員それぞれが自宅の庭先に咲く季節の花や旅行先の思い出の場面など、思い思いのモチーフを前に筆を走らせている。

趣味の集まりといっても公民館のロビー展や文化祭、年2回の中部電力伊那営業所ギャラリー展など、年間6回の作品展を開く多忙。「展示会のプレッシャーは大きいが、自分が満足する作品をつくろうと努力している。人に見てもらうことが上達につながっている」(小松代表)。

作品は一人ひとりの持ち味が表れた力作ばかりで、全体的に色彩が明るいことが特徴。「年齢は重ねているが、会員の性格の明るさが表現されている」というのが一番の魅力になっている。

技術を向上させるためだけの教室としての位置付けだけでなく「交流」もテーマとする。絵を描いた後は皆で作品を批評し合い、時には世間話に花を咲かせたりすることが楽しみになっているのだとという。

小松代表は「旅行へ出掛けてスケッチを楽しんだりと、人生をとっても楽しんでいるグループ」と評価。「これからは、それぞれの人生、生きてきた味が色にもっと出てきてくれればうれしい」と話している。 -

住宅へ窃盗に入り、家人へ暴行

伊那署は20日午後2時10分、事後強盗の疑いで、飯田市東新町の自営業、福岡薫容疑者(52)を緊急逮捕した。

調べによると、福岡容疑者は同0時38分ごろ、伊那市内の民家から現金1万2千円ほどを盗み、さらに物色中に帰宅した家人に見つかり、家人の首を絞めるなどの暴行を加えて逃走した疑い。

緊急配備中の駒ヶ根警察署員が逃走する容疑者の車を発見。所要の捜査の結果から犯行が明かになり、逮捕した。 -

1万本のマンジュシャゲ3分咲きに

)

松川町生田の嶺岳寺(広沢勝則住職)のマンジュシャゲ(彼岸花)が見ごろを迎えている。敷地内の梅林1ヘクタールに植えられた約1万本のマンジャシャゲは5日ころから咲き始め、見ごろは秋分の日(24日)ころとか。

同寺は中川村渡場から車で4、5分と近く、花の季節には中川村や飯島町から多くの人々が花見に訪れる。

広沢住職は「花の赤く鮮明な色にひかれ、20年前から、4、5株ずつ増やしてきた。今年は咲き方がまばらで、今月いっぱいは楽しめる」と話している。 -

奇術を楽しむ夕べに300人

飯島マジッククラブは16日夜、文化館で「第6回奇術を楽しむ夕べ」を開き、約300人の観客はステージに目を凝らし、日頃の練習で培った鮮やかな手品にさかんに拍手が送られた。

3部構成、1部は吉沢政博さんの浪曲奇術でスタート。「種もし掛けもありません」と美声に乗せ、種もし掛けも披露。次々とボールを取りだし、「いくつあるのだろう」と不思議がらせた土村芳彦さんの「ミラクルボール」。色とりどりのシルクのスカーフを結んだり、離したりと、伊藤美喜子さんは華やかな手品を披露した。

第2部はマジックを織り交ぜたコント「魔法病院」で会場の笑いを誘った。 -

飯島中吹奏楽部第2回定期演奏会

飯島町の飯島中学校吹奏楽部(顧問・小林孝行教諭・奥原智美教諭、約50人)は18日、飯島文化館で第2回定期演奏会を開いた。

2部構成、顧問の小林教諭が作曲、同町50周年を記念し、町歌のメロディーを挿入したファンファーレ「HALF ОF CENTURY」でオープニング。

堂々として、歯切れの良いマーチ「キングコットン」、なじみの「G線上のアリア」、今年度吹奏楽コンクール課題曲と続いた。

ジョーズ、スターウォーズ、ETなどハリウッド映画の名曲でつづった「ジョン・ウイリアムズ イン コンサート」、坂本九のヒット曲「明日があるさ」、チャイコフスキーの「白鳥の湖」をマーチ風にアレンジした「白い翼の詩」。ラテンの名曲を集めた「ラテン・ゴールド!」で余韻を残してフィナーレ。

吹奏楽コンクール中学校の部南信A地区大会で金賞、県大会で銀賞の実力を発揮し、数百人の聴衆に、吹奏楽の奥深さ、音楽のすばらしさを伝えた。 -

シニア海外ボランティア修了式

国際協力機構(JICA)は20日、途上国の発展のため海外に派遣する40縲・9歳までのシニア海外ボランティアの派遣前研修修了式を駒ケ根市の駒ケ根青年海外協力隊訓練所(加藤高史所長)で開いた。加藤所長はあいさつで「初めてのシニア合宿研修で非常に心配していたが皆さんはガッツとパワーで難なく耐えた。取り越し苦労に終わって喜んでいる。派遣国では健康に留意して国づくりに頑張って」と激励した。壮行懇親会で研修者代表の中野幸郎さんが「全員が無事任地から帰って来られることを祈って」と音頭を取り、全員で乾杯した=写真。

35日間にわたる合宿研修を修了したのは平均年齢57・9歳の131人(男性108、女性23)。10月上旬にアジア、アフリカ、中南米など38カ国に向けて出発し、それぞれ1縲・年間滞在して教育や技術指導などのボランティア活動に当たる。

シニアボランティアの研修はこれまで東京・広尾の訓練所で通所で行なってきたが、語学教育の一層の充実を図るため、今回から新たに合宿制を導入した。これに伴い、これまで年3回だった青年海外協力隊の訓練・派遣は、07年度からシニアボランティアと統合して年4回とする見通し。 -

県評価委員会が昭和病院を視察

県内の救命救急センターの機能評価を定期的に行う県救急医療機能評価委員会(瀧野昌也委員長)が19日、駒ケ根市の伊南行政組合昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)を訪れ、設備や人的資源などを含めた救命救急センターの体制全般を査察した。委員と県衛生部の職員らは千葉院長らの案内で1階の救急外来、2階のセンター病棟などを視察=写真。その後の質疑で委員らは2人の専従医師の勤務時間や夜間の当直体制、ヘリコプター搬送の実績などについて質問したほか、救急外来診療室について「救急患者は最初の処置が大切。部屋を広くするなど、ここにもっと力を入れるべきだ」などと提言していた。

委員会は05年3月にも視察を行い、同院の救命救急センターの機能維持は困難竏窒ニする評価を下した。これにより、県がセンターの指定返上を迫った経緯がある。 -

7月豪雨災害の教訓

上伊那各地に大きな被害をもたらした7月の梅雨前線豪雨災害から2カ月が経過。災害復旧も徐々に進んではいるが、恐ろしい土石流や堤防決壊などの記憶は住民の脳裏からいまだに消えない。そんな中で、今回の災害を教訓として生かそうと、信州大学農学部の木村和弘教授=伊那市西箕輪梨の木=は、7月豪雨当時の自宅裏山の出水状況や住民の防災行動などをまとめた記録を基に、いま改めて「住民ができること」「行政がすべきこと」などを訴える。特に・ス切り捨て間伐・スで山林に放置されている伐倒木が土石流を誘発するとして、有効な処理を求めている。

近年、住民の防災に対する意識も徐々に高まり、区や常会単位の自主防災組織が整備されてきた。今回の災害でも出水処理や避難誘導などで組織が力を発揮した。土地の地形などを知り尽くした住民自らが防災にあたることの有効性は各方面から指摘され、今後さらに組織の充実が求められる。一方、住民による対応に限界があることもまた明らかだ。

木村教授の自宅周辺の住民は、以前から大雨時に簡易雨量計(バケツなど)で降水量を測って警戒するなど、防災に対する意識は高い。過去2度の出水経験から「降水量が250ミリを超えると、裏山からの出水の可能性がある」ことを知り、住民自ら「水みち」の整備や落葉落枝の除去などを行っている。

以下、木村教授の記録に沿って七月豪雨時の住民の行動などを追ってみる。

◇ ◇

7月16日夜半から豪雨となり、17日朝までの降水量は簡易雨量計で50ミリを記録。

18日になって「裏山から出水」との連絡が住民のOさんからあった。Oさんは出水に備えて水みちを整備し、落葉落枝を除去。

出水量は徐々に増え、夜になって木村教授とMさんが水みちの整備、巡視をする。出水現場では、間伐の伐倒木に落葉落枝が絡まり、水流がせき止められている個所がいくつもあったため落ち葉などを除去。Mさんの庭から大量の水が湧き出し始めた。17日朝から18日夜半までの降水量は190ミリ。

20日になってもまだ裏山からの出水は続いたが、道路への流出はなくなる。畑法面の流出も続いた。

16日夜から21日朝までの降水量合計は150ミリ。

22日にようやく晴れ、地元住民6人で、水流で侵食された歩道や水路を補修。砂利を入れ、近所の土木業者から借りたプレート式振動締め固め機で整える。さらに、水みちをふさいでいた、間伐された伐倒木をチェーンソーで切断し除去した。

◇ ◇

以上が木村教授の記録に基づく住民の主な行動。

木村教授はこれらの体験から「今回程度の降水量のもとで、数年に一度程度の出水であれば、今回のような対処で十分と考えられるが、これ以上の降水量への対応には不安がある。自分たちで構築した水路、水みちも洗掘されているので、ある程度の構造物の設置が必要になろう」などとして、地元による対応の限界を訴える。

さらに、森林の整備方法について再検討を強く求める。

山林の至る所に見られる、切り捨て間伐による伐倒木に、大雨で発生した水流に乗った落葉落枝がつまり、水みちをふさぐ。せき止められた水はやがてその・ス自然ダム・スを崩し、勢いよくふもとの住宅地に向かって流れ出す。当然、大災害へとつながる危険性は強まる。

木村教授は「豪雨時の住民による見回りや落葉落枝の除去は今後とも必要。しかし、切り捨て間伐による伐倒木の処理は、数少ない住民の手では困難だ。伐倒木搬出などの方策が講じられなければならない」と主張。間伐の必要性は認めた上で、補助金制度もある間伐の「成果」の確認と伐倒木の処理を行政に求めている。

今回の豪雨災害では土石流や土砂崩落が多く発生し、地形を考慮した森林整備のあり方が改めて問われている。渓流筋を自然林化すれば土石流をある程度防げると訴える研究者もいる。伐倒木処理も含め、それらの提案を誰がいつ、どのように実行に移すべきなのか。

再び豪雨に襲われる前に、行政、住民、それに大学などの研究機関が知恵を出し合い、それぞれ森林整備のために「何ができるか」を協議、検討する必要がありそうだ。

木村教授らは30日、防災シンポジウム「災害における住民・行政・研究者のかかわり縲恤ス成18年度豪雨土石流災害の検証と地域防災を目指して縲怐vを信州大学農学部30番講義室で開く。参加自由で午後1時30分から3時40分まで。 -

箕輪町の災害関連緊急砂防等事業の説明会

北小河内中村地区と上古田にえん堤設置伊那建設事務所は19日夜、7月豪雨災害で土石流発生などの被害があった箕輪町北小河内地区と上古田地区の地元役員を対象に、災害関連緊急砂防等事業の説明会を町役場で開いた。北小河内中村地区の中の沢、上古田のたきの沢、山の田沢の3カ所にえん堤を建設する計画で、年内に発注、本年度内の着工を目指したい考えを示した。

北小河内中村の中の沢のえん堤は、ダム高13・5メートル、幅144メートル。不透過形式で、効果量1万6021立方メートル。現在の不安定土砂などの9割を吸収できる計画になっている。総事業費6億円で今年分は1億6千万円。

緊急的な治山の谷止工は07、08年度に4基の設置を計画。事業費は1100万円。09年度以降にさらに3基設置を計画している。

中村地区集落の大堰につなぐ新たな水路を造る渓流保全工は、今後地元と協議する。

中村地区の工事完了時期は未定だが、「6年くらいかかるのでは」との見方を示した。

上古田地区は、たきの沢えん堤はダム高10・5メートル、幅49メートル。部分透過形式で、効果量は2866立方メートル。山の田沢えん堤はダム高8・5メートル、幅57メートル。部分透過形式で効果量3190立方メートル。2カ所とも土砂が流れないよう床固めの横工もする。事業費は2カ所で約3億5千万円。えん堤は07年度中の完成予定。

上古田地区の正全寺の北東、林道深沢線の地すべり対策は、地すべり幅約60メートルに抑止杭を打ち、斜面に放射状の水抜きボーリングをし地下水を抜いて安定させる計画。事業費は7488万円。年度内に着工し、07年度中の完成を目指す。

伊那建設事務所は、早ければ今月中にも地元住民向けの説明会を開く予定。 -

南箕輪村議会一般質問より

携帯電話の緊急メール配信を検討南箕輪村議会一般質問は20日開き、7月の豪雨災害について複数の議員が尋ねた。

唐木一直村長は「今回の災害の反省は大変重要。112項目の意見が提出された。これらの意見、要望を話し合い、総括している。整備したマニュアルとして災害に備えたい」とし、情報体制の強化では携帯電話の緊急メール配信や個別受信機の配備などを検討する考えも示した。

情報体制について、「ケーブルテレビの村専用チャンネルで情報を逐次流していきたい」とし、緊急メール配信は「真剣に考えたい」、個別受信機は「各組長くらいは必要と思う。検討したい」と話した。

災害対策本部の伊那消防署との協力については「災害に対する部分で常に協議する必要を感じた。今後協議させてもらう」とした。

日赤奉仕団の団員の役職などが一目でわかる措置についての質問には、「腕章など早急に対応する」と答えた。

2410/(金)