-

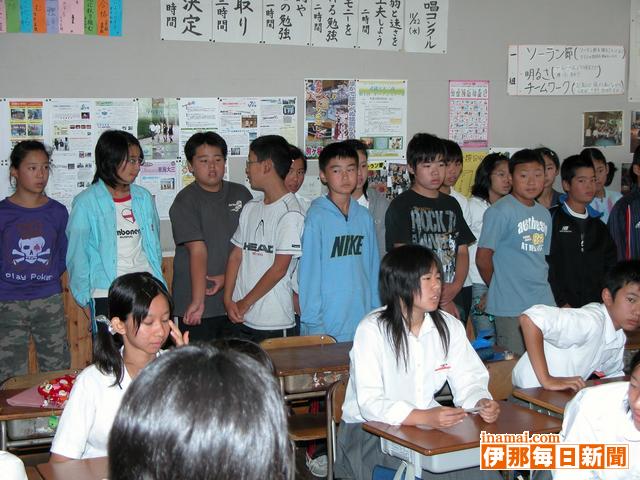

高遠高校福祉コース2年生 赤ちゃん抱っこ体験

伊那市の高遠高校2年福祉コースの生徒15人が20日、高遠町の保健センターであった乳児3カ月定期診断で、「だっこ体験」をした。母親から話を聞きながら、子育てについて関心を深める目的。中には初めて赤ちゃんを腕に抱く男子生徒もいた。

福祉コースの2年生(30人)を対象とした、恒例の校外体験活動。この日は半分の生徒となる男子5人、女子10人の計15人が定期検診に訪れる親子と交流を深め、子どもの健やかな成長、発達に必要な知識を学んだ。

生徒たちは保護者から育児の大変さなどを聞いたほか、おむつの取り替えなども体験。羽柴浩さん(16)は「子育ては大変だと知った。自分にも子どもができたら子育てを手伝いたい」と感想を述べていた。

佐原美佳教諭は「赤ちゃんの肌に触れる体験を通じて、母親にとって子どもがどれだけ大切かを知ってもらいたい」と話していた。

10月18日、残りの生徒15人を対象に「だっこ体験」をする。事後指導として、体験活動での感想や疑問などを保健士を交えて話し合う予定になっている。

母親に育児についての話を聞きながら赤ちゃんを腕に抱く生徒(高遠町保健センター) -

縁起絵師 北原富貴男さん(93) 伊那市境区

毎日、午前4時前に起床。朝の静けさの中、色紙に向かって筆を持つ。色紙の中心下方に、水墨でだるまの絵を描き、右上から般若心経を記す。仕上げるまでの2時間半は席を立たず、般若心経を唱えながら集中する。1日1枚ずつ描き上げるのが、朝飯前の日課。

家族から「冬くらい、やめりゃあいいに」と言われるが、習慣になっているため、自然と目が覚める。

80歳ごろ、ボケ防止になればとだるまの絵を描き始めた。すでに10年以上が経つ。掛け軸を除き、色紙だけで3千枚を超える。

般若心経の276字は、すべて頭の中に入っているが、雑音が入ると、文字が抜けたり、同じ文字を重ね書きしたりしてしまうことも。「色紙で一番最初に描くのは目。目がものをいうもんで難しい。10枚描けば、10枚とも違う。なかなか同じには描けない」。

題材はだるま1本に絞る。自宅にあっただるまの絵を見本に写していたのが始まり。達磨大師は禅宗の初祖。描いていると、気持ちが落ち着く。

当初、独学で描いていたが、しばらくしてだるま画や禅画の通信教育講座「日本宗教画法学院」で学び、93年に縁起絵師を得た。雅号は歴草。99年に中国小林書画院の名誉教授、05年12月に日本禅画家協会などの禅書芸術師教場の認可をそれぞれ受けた。「年だもんで、人に教えることはできん」というが、毎日1枚ずつ増える色紙は知人らに配っている。

般若心経の一文字の大きさは1センチほどと細かく、目が疲れるときもある。しかし「年間300枚を目標に、できる限り続けたい」と話す。

上伊那の吟詠教室、楠洲流聖楠会のメンバーでもあり、現役で活動する。宗家故伊藤楠洲さんと同級生で、71年の発足以来、35年間会計を務めている。「そろそろ、だれかに預けようかなと思っているところ」だ。

長生きの秘けつは「こんなことしてるもんで、長持ちしてるんじゃないかな」と語った。

(湯沢康江) -

信大農学部でAFC祭

南箕輪村の信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学研究センター(AFC)のAFC祭が23日、AFC構内ステーション農場などであった。家族連れなど多くの人が訪れ、ブドウ、リンゴの収穫体験や、農産物販売などを楽しんだ。

地域住民にAFCの取り組みを知ってもらうことを目的として始まった取り組みで5年目。今年は、これまで行っていたブドウ狩りに加え、リンゴとプルーンのもぎ取り体験を企画。県内で取れたキャベツを始めとする農産物や、これから季節を迎えるシクラメンの販売は、地元客を中心とする多くの人で朝からにぎわいを見せた。

演習林では、林内を散策する体験イベントなどを開催。また、体験コーナーでは、昨年好評だったそば打ち体験や蜜ろうキャンドルづくり、丸太切り競争など、さまざまな企画を催し、訪れた人たちを楽しませていた。 -

90歳まだまだ現役、宮田大昭クラブ40周年

宮田村の野球チーム「大昭クラブ」は23日、クラブ創立40周年と現役会員最高齢90歳の加納義厚さん=大田切区=の卒寿を祝い、記念紅白試合を村中央グラウンドで開いた。参加した選手の大半は60、70代。加納さんも打席に立って、元気にプレーした。

同クラブは、駒ケ根市と分市し、村の自立の礎を築いた当時の青年が中心になって結成。村議だった加納さんもメンバーに加わり、捕手や一塁手、監督などを務めた。

40年が経過し、当初のメンバーはOB会員となったが、加納さんは現在も現役会員として登録。試合に出場する機会はなくなったが、大会前には激励するなど、顧問としてクラブの発展に協力している。

この日は、古くからのメンバーも数多く参加。「昔は三振なんてしたことがなかった」という加納さんも久しぶりに打席に立った。

90歳とは思えない振りを見せ、若い50歳台の投手が繰り出す球を見事にミート。

惜しくも内野ゴロだったが「すごい。まだまだいける」とナインに声をかけられた。

今はゲートボールに熱中する加納さんだが、「腹の中じゃ、野球をやりたいって思う。けど、やっぱり見当が違う。昔のようにはいかんね」と話しつつも、久しぶりの試合に笑顔が広がった。 -

バスケット世界大会出場激励

INAS竏巽ID(国際知的障害者スポーツ連盟)が4年に一度開催するバスケットボール世界選手権大会・デンソーカップ2006(29日縲・0月6日、横浜市)に日本代表チームの一員として出場する会社員畑口和さん(18)=駒ケ根市北割一区=を激励する会が22日夜、駒ケ根市保健センターで開かれた。中原稲雄教育長に「女子では県内でただ1人の選出。皆が応援しているからしっかり頑張って」と激励を受けた畑口さんは「一つでも多く良いプレーができるように頑張りたい。チームの仲間を信じて1試合でも勝ちたい」としっかりした口調で決意を語った=写真。

畑口さんがバスケットを始めたのは伊那養護学校高等部に入ってから。「それまでは遊びでやったことがあるくらい」という。身長は165センチとさほど大型ではないが「自分の練習してきたことが外国の選手にどこまで通じるか試してみたい」と初の国際大会に意欲を燃やしている。 -

飯島保育園、七久保保育園で運動会

秋分の日の23日、飯島町の飯島保育園と七久保保育園で運動会を行った。

このうち、飯島保育園は年少、年中の「かけっこ」。全園児が1本の綱に心の力を合わせ「つなひき」、父母競技、父と子の「パンツDEデート」など楽しい競技が続き、16プラグラムはリレーで締めくくった。

一方、七久保保育園は「はとぽっぽ体操」でスタート。走ってもころんでもかわいい未満児親子の「いっしょでないと」。親子が協力し、花みこしを作り、園庭を一周した「おみこしわっしょい」。1年生の玉入れ「結ばれた友情」と続き、最後は全園児による玉入れで盛り上がった運動会はフィナーレ。

保護者らは親子競技や父親競技に出場したり、ビデオを回し、カメラで我が子のナイスショットを狙うなど大忙しだった。 -

片桐保育園で運動会

中川村の片桐保育園で23日、運動会があり、満艦飾の下、園児や保護者、祖父母も参加し、体操やリズム、ゲームで快い汗を流した。

体操「エイや-さあ」でスタート。年中、年長の「かけっこ」。年少がボンボンを持って踊った「シェイプアップカーニバル」。未満児の「げんきなちびっこマン」と続いた。 来入児の旗拾い、保護者が1本の縄に力を込める「力自慢」。年中、年長児が力走を披露する「ザ・ファイナル」で16プログラムを締めくくった。 -

弘山晴美陸上交流会

24日の第24回中央アルプス駒ケ根高原マラソンに招待選手として出場するマラソン選手の弘山晴美さん(資生堂ランニングクラブ)との陸上交流会が大会前日の23日、駒ケ根市の市営グラウンドで開かれた。市内の小・中学生約30人が参加し、オリンピック選手に走りの基本を学んだ。

弘山さんは「速く走るのに大切なことは、まずきちんと歩けること。速い選手で背中を丸めたり、がにまたで歩いている人は世界の大会でも見たことがない」と話し、背筋を真っすぐ伸ばす▽かかとから地面につける▽体重をしっかり乗せる竏窒|イントに歩き方を指導した。基本を身につけながら速く走る練習として弘山さんが命じたのは全員が入り乱れての鬼ごっこ。小・中学生らは歓声を上げて追いかけっこに興じていたが、あらかじめ決めた10分が終わるころには皆ぐったりした様子だった。指導を終えた弘山さんは「これから体ができていく皆さんにとってもう一つ大切なことは、好き嫌いなく何でも食べること、しっかり睡眠をとること。楽しみながら陸上を続けてください」と呼び掛けた。

弘山さんはオリンピック3回出場をはじめ、06年名古屋国際女子マラソン優勝などの輝かしい実績を持つ現役ランナー。 -

伊那弥生が代表決定戦へ

第115回秋季北信越地区高校野球県大会は23日開幕し、長野五輪、県営長野、県営上田の3球場で1回戦8試合があった。伊那弥生ケ丘は田川を2竏・で下し、代表決定戦に駒を進めた。

【長野五輪スタジアム】

伊那弥生

000000002竏・

000000000竏・

田 川

○…投手戦となった接戦を伊那弥生は9回、敵失に乗じ2点をもぎとって制した。投げては主戦平澤が9奪三振、6安打に封じて完封した。

打線は得点機に決定打に欠けるなど5安打に抑え込まれて平澤を援護できなかったが、9回、四死球で二死一、二塁に、小島の遊ゴロが敵失を誘い、二走唐澤、一走春日が生還した。平澤は再三得点圏に走者を背負いはしたものの、要所できっちりと締めてピンチをしのいだ。 -

木工と木の情報を通じて消費者と職人をダイレクトにつなぐ「木の情報館」がオープン

職人こだわりの木工と、木に関するさまざまな情報を発信しながら、消費者と職人をダイレクトにつなぐ「南信州木の情報館」が23日、伊那市美篶の信州国産材開発協同組合の一画にオープンした。

消費者に作家のオリジナル家具などを提案するだけでなく、国産材の良さを発信しながら、里山保全に向けた取り組みにもつなげていく。今後は、木工の講習会やセミナーなどを企画し、木と交わる機会の提供などもしていく。

情報館をオープンしたのは県伊那技術専門校のOBを中心とする木工作家などでつくる「南信州木の会」。館内には、会に所属する職人らが手掛けたテーブルやイスといった家具類、木製食器など約100点が展示されており、一般的な展示会では目にすることの少ない「ヒノキ風呂」や、安曇野いわさきちひろ美術館に使用されているアーチ材なども並んでいる。

内装工事は、会員たち自らで約2カ月をかけて実施。長野県産のカラマツ、アカマツを使い、一般的な家では隠してしまう「梁(はり)」を、あえて見せるようにし、木の温もりや質感を直接感じてもらえる空間づくりに努めた。

情報館を運営する南信州木の会代表、田中伸生さんは「職人と消費者が直接関係を築くことで、さまざまな要望にも対応することができ、作家それぞれの個性も楽しめる。ぜひ、ほしいものを探しに来てほしい」と来場を呼びかけていた。

開館日時は土日祝日の午前10時縲恁゚後5時(冬季は午後4時まで)。 -

かんてんぱぱで布・NUNO・布展EXIBITION06

長野県染色作家協会に所属する染色と織りの作家3人と、華道家一人による「布・NUNO・布展」が25日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれてる=写真。秋の花を添えた布作品約30点が、訪れた人たちを魅了している。

4人によるかんてんぱぱでの作品展は3回目。それぞれは、布をアート的に表現することを追求している。伊那市美篶の山田邦子さんは、染色したかすれ地を二重に重ね、微妙に変化する文様を表現。また、箕輪町の華道家・五味敏江さんが季節の草花を生け、秋の空間を演出している。

山田さんは「花と布の共演を楽しんでほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時まで)。 -

南箕輪村でハーレーダビットソンによる交通安全パレード

秋の全国交通安全週間に合わせて23日、南箕輪村で、ハーレーや大型バイクによる交通安全パレードがあった=写真。約30台のハーレーや大型バイクが村内を巡り、道行く人たちに交通安全を呼びかけた。村安全対策協議会主催。

大型バイクの愛好家グループ「信濃チャプター」の協力を得て、毎年行っている取り組みで、今回は山梨県や静岡県からの参加もあった。

権兵衛トンネルが開通した今年は、沢尻の交差点から国道361号へ抜け、権兵衛峠道路と交差する広域農道南原方面を通るようルートを変更。例年より4キロほど長い道のりとなった。

安協の飯島英之会長は「村では、昨年11月と今月に交通死亡事故が発生してしまう残念な結果となったが、事故率、負傷者率は減っている。この機会にもう一度啓蒙活動をしてほしい」とあいさつ。 その後、交通安全と書かれた黄色いタスキを掛けたメンバーが、ハーレーや大型バイクなどで一斉に出発し、安全運転などを呼びかけた。 -

中病で第1回長野メディカルラリー

第1回長野県病院前救急初療競技会(長野メディカルラリー)が23日、伊那市の伊那中央病院であった。県内の病院関係者、消防署員でつくる8チームが出場し、救急の模擬現場を体験した。

これは、救急初療にかかわる医師・看護師、救急隊の連携を深め、地域の救急医療の推進を図るとともに、医師や看護師に救急現場を体験してもらうねらい。

競技会では交通事故、集団災害、山林での事故など実例に基づく4つのステーションを用意。1チーム4人で、各現場の状況に応じて対処し、医師や救急救命士が現場の安全、負傷者の観察、応援要請、感染防御などの基準で採点した。

乳児がかぜで病院に向かう途中、運転手が低血糖で自動車が病院駐車場の塀にぶつかった。乳児の母親は日本語が通じないという設定では、交通事故と間違えるチームが目立った。

終了後、ステーションの解説があり、参加者は現場での見落としや対処方法など改めて気づく場面も。

飯田広域消防の救急救命士は「訓練ということで、現場の把握がしづらかった。疑問を持ち、情報収集しなければと思った。落とし穴にはまったが、これを現場で生かしたい」と話した。

メディカルラリーは全国的に開かれており、参加経験を持つ伊那中央病院の北沢公男医師が救急技能の向上に役立てたいと、賛同する病院・消防署関係者で実行委員会を組織、打ち合わせを重ねて開いた。実行委員会は来年以降も続けたいとしている。 -

箕輪陶芸研究会の作品展

箕輪陶芸研究会(木下三喜男会長、28人)は23、24日、松島コミュニティーセンターで第14回陶芸展を開いている。皿や鉢、きゅうす、花器、つぼなど会員の力作約70点が並ぶ。

陶芸展は1年間の成果を披露する場で、会員22人が3点ずつ持ち寄った。電動ろくろを回しながら「トビカンナ」の技法で模様をつけた皿、タコの形をしたスタンド、南アルプスを描いた作品などがある。全国の展覧会に出展する会員もおり、大作が目立つ。

活動は個々での制作が主だが、研修旅行として山口県萩市や岐阜県土岐市の陶芸作家を訪問。「色づかいや技法など作品に成果が表れている」(木下会長)という。

会場の一角では、会員が作った皿、はし置きなどを即売。売上金は地元の社会福祉に寄付する。

24日は午前9時縲恁゚後5時。 -

丁石ハイキングで羽広道約7キロを歩く

伊那市で23日、「羽広道丁石ハイキング」があった。子供縲・0代の14人が参加し、坂下区の常円寺東側から「馬の観音様」で信仰を集めた西箕輪区の仲仙寺までの約7キロを歩いた。

丁石は1850年代、一丁(109メートル)ごとに建てられた道標。54体のうち34体が残る。伊那観光協会が取り組む丁石復元が進んでいることから、西箕輪公民館が初めて企画した。

丁石ルートの案内役を育成できればという思いもあり、確認した丁石の写真や特徴、位置図などを載せた資料を用意。

参加者は秋空の下、羽広道の概要説明などを聞き、丁石が立つ県道大萱荒井線沿いを歩いた。

羽広道は、田植えが終わると、お参りに来る農耕馬でにぎわったといわれ、参加者は観音様などが刻まれた丁石を見ながら、当時に思いをはせた。 -

上伊那のいも焼酎原料 箕輪町を皮切りにイモ掘り

いも焼酎の原料となるイモ掘りが23日、上伊那地区では箕輪町を皮切りにはじまった=写真。本年度は、上伊那産のサツマイモを使った焼酎「伊那八峰(仮称)」の販売を同地区の酒販売店有志が計画しているため、イモの出来上がりに注目が集まっている。

本年度から販売に向け、全8市町内で生産者組合員やボランティアらが焼酎の原料「黄金千貫」などの苗を植えた。総収穫数量は推定200トン。その一部で、各市町村産の焼酎、合計約1万6千本(1本720ミリリットル)を「喜久水酒造」(飯田市)が製造する。12月上旬発売予定。

町では昨年に比べて約20倍となる7万本の苗を町内10個所のほ場、計約5ヘクタールへ植えた。上伊那の中では植付けが最も早かったため、この日は木下のほ場で、町焼酎いも生産組合員と、町内の酒販売店5店舗5人の計15人がイモ掘り作業をした。

本年は低温、日照不足などで収穫量は少ない見込みだが、柴正人同組合長は「生産者と販売者が気持ちを一つにして、安定した販売を目指したい」と意気込む。酒販売関係者も「生産者が大切に育てたものを精一杯努力して販売していきたい」と話していた。 -

南箕輪の個別保健支援「ずくまめ塾」はじまる

南箕輪村の個別健康支援プログラム「ずくまめ塾」が22日、村保健センターで開講した=写真。06年国保ヘルスアップ事業の補助金を受けて実施する初めての講座。村内の中高年14人が栄養学を学び、運動を通じて生活習慣を改善し、健康な体をつくっていく。

村では村民の生活習慣病予防のため、健康教室を実施してきが、本年は内臓脂肪症候群に焦点をあてて受講者を応募。これまでとは異なり、糖負荷検査、生活実態検査、体力測定などで計測し、ぞれぞれの健康に向けた運動や食生活をコーディネートしていく。

講座は本年度3月初旬までの全18回で「栄養」「運動」の2コースを併用する。検査は講座の前半、後半に実施し、プログラム効果を見比べる。

初日は検査の説明などのオリエンテーションがあり、受講者の自己紹介では「たばこを止めたら5キロほど太ってしまった」「主婦になってから体重が増えた。ダイエットをしているがなかなか減らない」などと参加理由を述べ、健康な体を手にすることを決意していた。 -

「木下A」が11連覇 箕輪町内一周駅伝大会

第47回箕輪町内一周駅伝大会(箕輪町公民館主催)が23日あり、公民館の分館単位で編成するチームと町友好交流都市の静岡県浜松市庄内地区の全27チームで健脚を競った。「木下A」が1時間33分19で優勝、11連覇を達成した。

出場選手は小学生以上の町民。八十二銀行箕輪支店南側をスタートして、役場前駐車場ゴールの総延長26・9キロを12区間でたすきをつないだ。

静岡県浜松市庄内地区は、前年に続いての出場、本年で5回目。結果は4位と健闘した。

結果は次の通り。

【総合順位】(1)木下A(2)沢A(1時間34分08)(3)大出A(1時間35分11)(4)庄内(1時間36分33)(5)上古田A(1時間37分21)(6)松島A(1時間37分41)(7)北小河内A(8)南小河内A(9)長岡A(10)木下B(11)大出B(12)福与(13)上古田B(14)三日町(15)下古田(16)八乙女A(17)木下C(18)沢C(19)北小河内B(20)長岡B -

武士、町娘、魚売り…往来「高遠燈篭祭」

伊那市高遠町で23日、「高遠燈篭(とうろう)祭」があった。ほおずきちょうちんを飾り付けた西高遠の通りで、伝統の高遠囃子(ばやし)の巡行=写真、本町と仲町の山車も練り出した。夏祭りで計画していたメーンイベント「ご城下でござる」と花火大会もありにぎわいを見せた。

高遠囃子の巡行は保存会の桜奏会と婦人部、桜町の各連などが参加し、西高遠内を一円。高遠小学校児童による連の披露もあり、本囃子の「松囃子」、返り囃子の「唐子囃子」で本町交差点縲恂g持(ほこじ)神社の本通りを往復した。

江戸時代の城下町を再現した「ご城下竏秩vでは火消し、武士、町娘、魚売りなどに扮(ふん)した通行人が本通りを往来。記念撮影をせがまれるなど、至るところでアマチュアカメラマンや集まった住民らの注目を浴びていた。 -

田楽座稽古場公演 観客と一体・熱い舞台

伊那市富県を拠点に全国展開する歌舞劇団・田楽座の稽古(けいこ)場公演「よっておくんな田楽座」が22、23日夜あった=写真。初日は地元のほか、関東、東海方面から約180人が集まり、太鼓や踊りなどの民俗芸能を楽しんだ。

公演は、現在の場所にけいこ場を構えたのを機に、地域の人に恩返ししよう竏窒ニ始まり15回目。会場に足を運ぶ観客は年々増加し、前年から2日間の舞台になった。

座員6人が曲芸に獅子舞、歌や太鼓とバラエティーに富んだ13演目を次々と展開。こっけいな表情で笑わせたり、力強いばちさばきと踊りで魅了するなど、観客は大きな拍手でこたえていた。

舞台で初めて歌を披露する座員など、公演は「ここでしか見れない演目」も多数。アンコールの恒例になっている地元民謡「伊那節」では、観客と一緒なって歌い楽しんだ。

島岡方子さん=飯田市=は「6人であれだけのパワフルな舞台。初めてのけい古場公演は楽しかった」と目を輝かせていた。 -

石橋一魁さんの墨彩画展 26日まで・ベル伊那

県内では初めてとなる石橋一魁さんの墨彩画展は26日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。 石橋さんは神奈川県在住で、鎌倉五山の一つ、円覚寺内瑞石庵で絵画、精神修行をした画家。今回は表情豊かな女性の仏様をイメージした絵など24点を展示販売している。

作品名にも特徴があり「念ずれば花開く」「さよなら三角、またきて四角…」「たったの1日」など、人の心に眠っている幸せな心を目覚めさせる作風が人気を呼んでいるという。

そのほか、島根県の神話をモチーフにした、七福神が竜の上に乗る「安来七福神」などがある。

会場では同時開催で「オールドノリタケ小品特集」と題した展示即売もある。明治中期縲恆蜷ウ末期、米国輸出品として日本で製作したティーカップ、サラダボールなどの日常食器が25点並ぶ。 -

箕輪の竜東線の未来を考える会

計画路線案を最終確認箕輪の竜東線の未来を考える会は22日開き、会としての竜東線計画路線案を最終確認し、18年度事業などを協議した。

計画路線案は、本年1月の会議で示した案を地元5区がそれぞれ地区に持ち帰り協議した結果を基に作成した。区間は伊那市境から辰野町境で、十沢交差点から北小河内方面は町道760号線(農免道路)、南方面は交差点から町道900号線を通ってまっすぐ南へ天竜川沿いに延ばす。全長約9キロ。

伊那建設事務所は「重大な提案と受け止めている。県にも上げたいと思っている」と話した。

本年度事業は10月18日に三日町区内の交差点で交通量調査をする。

役員改選もあり、委員長に鳥山惣一郎さん(三日町)、職務代理に柴成人さん(長岡)を選出した。 -

狐崎ゆうこさん(40)飯島町本郷

いすやテーブル、箱、小物などをいろいろな材料で作って、初めての個展を開いた。「たくさんの友人が来場し、祝福してくれた。とてもうれしかったが、知人以外の人も多いともっとうれしい」-。

1965年京都市生まれ。国家公務員の父の転勤で高校卒業まで秋田市で過ごした。奈良市の大学に進み、文学部史学科を専攻。卒業後は京都市内の高校で、3年間社会科を教えた。「教師の仕事は3年務めても迷いが多い。ほかの仕事をしてみたいと思っていた」。そんな時、たまたま目にした松本技術専門校のパンフレットで、木工科を知った。「木は身近な材料、工作しやすい。私にもできるかも」と、教師を辞めて、伊那技術専門校木工科の生徒に180度転換した。「教師という現状に満足している人から見れば、勇気ある行動と写るかも知れないが、切羽詰っていた私にとって、教師を辞めることは大したことではなかった」と振り返る。

92年、入学し、1年間で食器棚やドレッサー、共同でダイニングセットも製作した。翌春、卒業したものの就職先がなく「自分でなんとかしなくてはならなかった。やる気があれば、技術は後からついてくる」と、技専の恩師の飯島町の三宅芳美教諭の工房の一角を借り、いきなり独立した。

茶たんす、ダイニングセット、机、桐たんすなども次々と手掛けた。座いす、スタンド型いす、スツールとさまざまいすづくりにも挑戦する。「いすは面白い。肘掛や背もたれは座る人のサイズや姿勢に、カーブを合わせる。難易度が高い分、奥が深い。これからも作っていきたい」。

デザインを決め、実寸大図を書く、それでもイメージがまとまらない時は、模型を作ってみる、大変な作業だ。

材もいろいろ使うが「桜は柔らかく肌目が細かく、細工しやすい。クルミもいい、脂分があって、使い込むほどにツルツルしてくる」と、クルミと桜を好んで使っている。

いすの座には籐やイグサも編んで使う「クッションが効いて座りやすく、軽いのがいい」と、自然素材にもこだわる。

◇◇

毎年6月に、駒ケ根高原で行なわれる「くらふてぃあ杜の市」には初回から出品し、松本市のくらふてぃあ松本にも、家具や小物類を出品「最初は売れなかったが、お客様との直接対話ができ、楽しかった」。

使う人の身になった、女性らしいきめ細やかな気配りが随所に光る家具は注目され「最近になって、小物から家具まで売れるようになった」と笑顔。 -

南箕輪村議会9月定例会閉会

南箕輪村議会9月定例会は22日開き、委員会に付託していた05年度一般会計などの決算認定、村ボランティアセンター条例の一部改正など条例案、06年度特別会計補正予算案など15議案を認定、可決し閉会した。

陳情は、継続審査となっていた「教育基本法の改定について慎重審議を求める意見書」の採択を求める陳情書を不採択、「中国における法輪功学習者の臓器摘出の実態調査を求める陳情書」を継続審査とした。 -

箕輪町で農薬の不法投棄

21日午後3時ころ、箕輪町南小河内の東箕輪たい肥センター跡地で、箕輪町が委嘱している廃棄物不法投棄監視員が定期パトロール中に段ボール箱4箱に入った農薬が投棄されているのを発見した。22日午前9時ころ、町役場職員が箕輪町警部交番に「農薬が捨てられている」旨を届け出た。

投棄されたのは殺虫剤、除草剤などの農薬約80キロ。

伊那署が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、毒物及び劇物取締法違反事件として捜査している。 -

6年生が赤穂中参観

駒ケ根市の赤穂、赤穂東、赤穂南の3小学校6年生約300人は22日、来春入学する赤穂中学校を訪れ、中学生の授業を参観した=写真。教室をいくつか回って授業の様子をじっくり見た児童らは「英語の授業は全然分からなかった」「中学生は授業に集中していてすごい」などと小声で感想を話し合っていた。

体育館では1年先輩の中学1年生の生徒3人が中学での生活について「先生は厳しいけれど頼りになる」「行事はすべて生徒会が行う」「部活動はとても楽しい」などと紹介した。担当教諭は科目に英語が加わることや、前期、後期にそれぞれ中間と期末の2回のテストがあることなどを説明した上で「いろいろ不安もあると思うが、今一番大切なのは毎日しっかり生活し、きちんと小学校を卒業すること。皆さんの入学を待っています」と呼び掛けた。 -

太田切川中の島整備ボランティア

太田切川の砂防工事に携わってきた建設業者13社でつくる「太田切を愛する会」(森脇忠義会長)は21日、こまくさ橋下流にある中の島の下草刈りや伐採のほか、周辺の流木撤去などのボランティア作業を行った。各社の従業員のほか、天竜川上流河川事務所、伊那建設事務所、駒ケ根市、宮田村などから54人が参加し、作業に汗を流した。

中の島は10年前に中洲の周りを大岩で固めて安全化を図って以降、水遊びや釣りのスポットとなっていたが、最近ではニセアカシアやクヌギなどがびっしりと生い茂って見通しが悪くなってきていることから、同会は「観光地である周囲の景観のためにも何とかすっきりさせたい」と作業を企画した。森脇会長は「10年分の作業はとても大変。できれば今後は2年に一度くらいの割で整備していきたい」と話している。

作業は7月24日に実施予定だったが、豪雨のため延期していた。 -

「新山保育園・小学校を考える会」発足で存続願う

伊那市教育委員会が児童数の減少により「適切な時期に統合などを考えたい」との方針を示した新山小学校(同市富県)に関して、存続を願う住民らは21日夜、「新山保育園・小学校を考える会」を発足し、存続に向けた方策の検討を始めた。

新山保育園の園児数が減少し、小学校との共同調理方式が今年度から開始。昨年9月、この方式の提案があった際、学校の存続を危ぶむ声が保護者からあり、新山区長会が検討組織設置について話し合ってきた。

同区長会を構成する上新山、北新両区の計14常会の代表者、小学校と保育園の保護者ら委員24人が新山集落センターに集まり発足、会長には若林敏明さん=北新=を選出。オブザーバーとして学校長、園長ら学校関係者も迎えた。

若林会長は今後の同会の進め方として、区民の今の心情を確認、児童数増加への対策、小規模校の魅力の再確認竏窒ネどを考える必要があると強調。「緊急を要するので、本年度中にできること、その先にやることをまずは整理する必要がある」と訴えた。

児童数が減少する悪循環を解消するために、転入者を増やすことが必要との委員からの意見に対し、若林会長は「入居したい若い夫婦からの問い合わせもあるので、そういったチャンスを生かしていかねば」と、活路の一つとした。

新山小の児童数は55人で市内最小規模。市教育委員会によると、新たな転入者がない限り新入生は、08年度2人、09年度1人で、1・2学年計3人は複式学級の対象となる。12年度の児童数は半減の22人の見込みとなっている。

新山区の山崎昭彦区長会長は「区民のよりどころである保育園、小学校がなくなることは区が崩壊すること」とし、区外の学校との統合は住民流出へつながると懸念する。

会では行政との共同体制を整えるため、近日中に会が発足したことを市へ報告する意向。10月4日にある次回の集いでは、住民意識を知る調査方法、転入者増加のための対策などについて検討する。 -

七久保小学校が手紙渡し、40周年80回目

1通の手紙に安全運転への願いと自らの決意を込めて-。飯島町七久保小学校4、6年生53人と保護者10人は22日早朝、七久保の広域農道沿いで、交通安全・無事故を願い、恒例の手紙渡し運動をした。

1967年から春秋の全国交通安全運動に合わせ、手紙渡し運動を展開し、今回で40周年・80回目。節目を記念し、子供のころ、レター作戦を経験した保護者も加わり親子2代で取り組んだ。

児童らは通勤途中のドライバーに「安全運転を」と声を掛け「横断歩道では止まってください」「飲酒運転をしないで」など気をつけて欲しいこと、「絶対に飛び出しをしません」など安全歩行への決意をにじませた手紙を手渡した。

ドライバーは一瞬戸惑いながらも「ありがとう、後で読ませていただきます」と笑顔で受け取っていた。

駒ケ根署の渋谷保人交通課長は「手紙を受け取ったドライバーから『安全運転を強く意識するようになった』など多くの礼状が届いている。40年間の地道な活動で飯島町の事故は減少している」と話している。 -

【記者室】短期アカデミーで健康づくり

箕輪町は、地区の保健補導員を対象にした健康づくりの「短期アカデミー」を始めた。熟年者の健康レベル向上を目的に開いている「みのわ健康アカデミー」の凝縮版。地域の中で健康づくりの中心を担ってほしい-との願いがある▼初の取り組みに9人が参加。年末まで健康学習やトレーニングに励む。「自分の健康に目を向ける意識改革にいい」と参加者。健康のために何かと思ってもなかなかできないのが実情。これを機に健康維持に役立てたいという▼修了すると「みのわ健康サポート隊」に認定される。具体的な活動は未定だが、体験談を周囲に話すだけでも、健康への関心を高める一助になるだろう。短期間でどの程度効果があるのか、結果にも期待したい。(村上記者)

2410/(金)