-

方言紙芝居を披露

伊那市美篶青島の矢島信之さんは伊那谷の方言を題材にした紙芝居を南箕輪村公民館で19日披露しました。

紙芝居は南箕輪村公民館の高齢者学級で披露されました。

矢島さんは紙芝居で伊那地域の方言を紹介しました。

このうち「ハソンスル」という方言は一般的な使われ方とは反対の意味があると説明しました。

矢島さんは衣類を修繕するという意味の「ハソンスル」という方言は伊那市長谷や辰野町の一部地域で使われていると話していました。

高齢者学級には約30人が集まり方言を題材にした紙芝居を楽しんでいました。

-

伊那谷の所蔵品 南箕輪村郷土館~釣手土器~

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

11日は、南箕輪村郷土館です。

-

西箕輪中 登山前にトイレの説明

8月に西駒登山を予定している伊那市の西箕輪中学校2年生は、登山で使用する「袋式トイレ」の使い方について20日に説明を受けました。

20日は、西駒山荘管理人の宮下拓也さんが西箕輪中学校を訪れ、袋式トイレの使い方を説明しました。

2年生の60人は、8月26日と27日に登山を予定しています。

西駒山荘では以前、し尿を便槽から人力で汲み取り、ヘリコプターで下まで搬出していました。

南アルプス北岳の水場でし尿が原因と思われる大腸菌が検出されたことがきっかけで、環境への負荷を減らすため2001年から袋式トイレを使用するようになりました。

使用済みの袋は山小屋の営業終了後にヘリコプターで下ろして処理するということです。

西箕輪中では、今年は中央アルプス宝剣岳近くの天狗荘に宿泊しますが、今回の説明会は山岳環境教育として行ったということです。

宮下さんは「水分を控えると熱中症や高山病にかかりやすくなります。袋式トイレは臭いもほとんど出ず使いやすいので水分はしっかりと取ってほしい」と呼びかけていました。

-

旧陸軍伊那飛行場 格納庫跡地で発掘調査

伊那市上の原の旧陸軍伊那飛行場にある格納庫跡地で、コンクリート基礎の発掘調査が行われています。

19日は、伊那市の職員など8人が、格納庫跡地の基礎部分の周りを掘っていました。

旧陸軍伊那飛行場は、太平洋戦争末期の1943年、昭和18年に建設されました。

現在は、住宅地に40メートルほどの格納庫のコンクリート基礎が残っています。

跡地周辺は、環状北線の道路工事が計画されていて、地元から保存を求める声を受け、伊那市では移転を検討しています。

道路工事の時期は未定ですが、戦後80年の節目に合わせ、地中の深さや構造を調べようと、発掘調査が始まりました。

現在までの調査で、格納庫の中心部分は、下に基礎が2メートル埋まっていることが分かりました。

また、東側の格納庫の扉を収納する「戸袋」は、構造が残っていました。

発掘調査は、7月まで行う予定です。

-

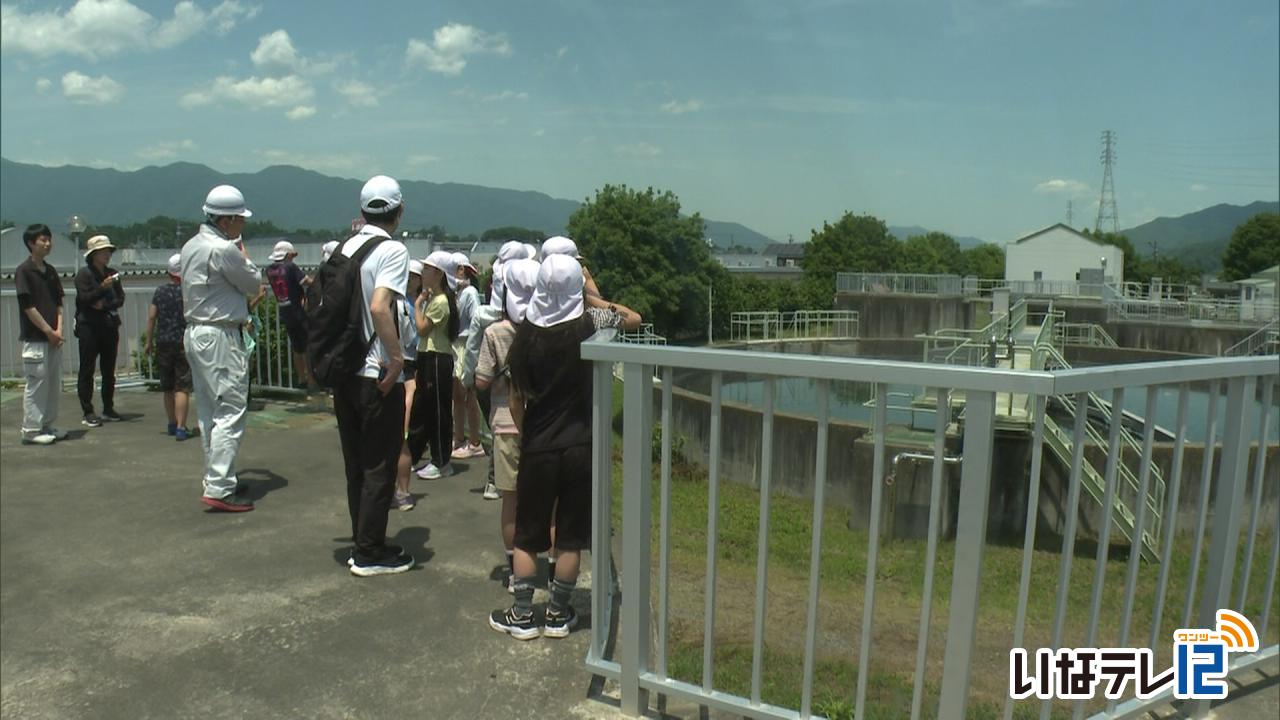

箕輪西小4年生 水道施設見学

箕輪町の箕輪西小学校の4年生は、水道週間に合わせ、町内の水道施設を19日に見学しました。

この日は、箕輪西小学校の4年生16人が、箕輪ダム、箕輪浄水場、箕輪浄水苑を見学しました。

このうち、下水を処理する箕輪浄水苑では、職員の説明で下水をきれいにする工程を学びました。

箕輪浄水苑では、町内の天竜川より西側の下水を処理していて、微生物が汚れを浄化することを利用し、水をきれいにしています。

きれいになった水は、最後に天竜川に放流されます。

場内を見たあとは、顕微鏡を使って微生物を観察しました。

町内の小学校では、6月1日から7日の水道週間に合わせ、4年生が水道施設の見学を行っていて、7月23日まで順次見学する予定です。

-

伊那市 フィンランドと連携した教育モデルづくりを

伊那市の白鳥孝市長はICT教育について、フィンランドと連携した教育モデルづくりを進めていく考えを示しました。

白鳥市長は「伊那市とフィンランドの教諭がオンラインで課題を共有しながら、子どもたちにとっていい教育となるように連携していきたい」と述べました。

伊那市は先月、森と学びを軸とした連携を進めているフィンランドの視察を行っています。

-

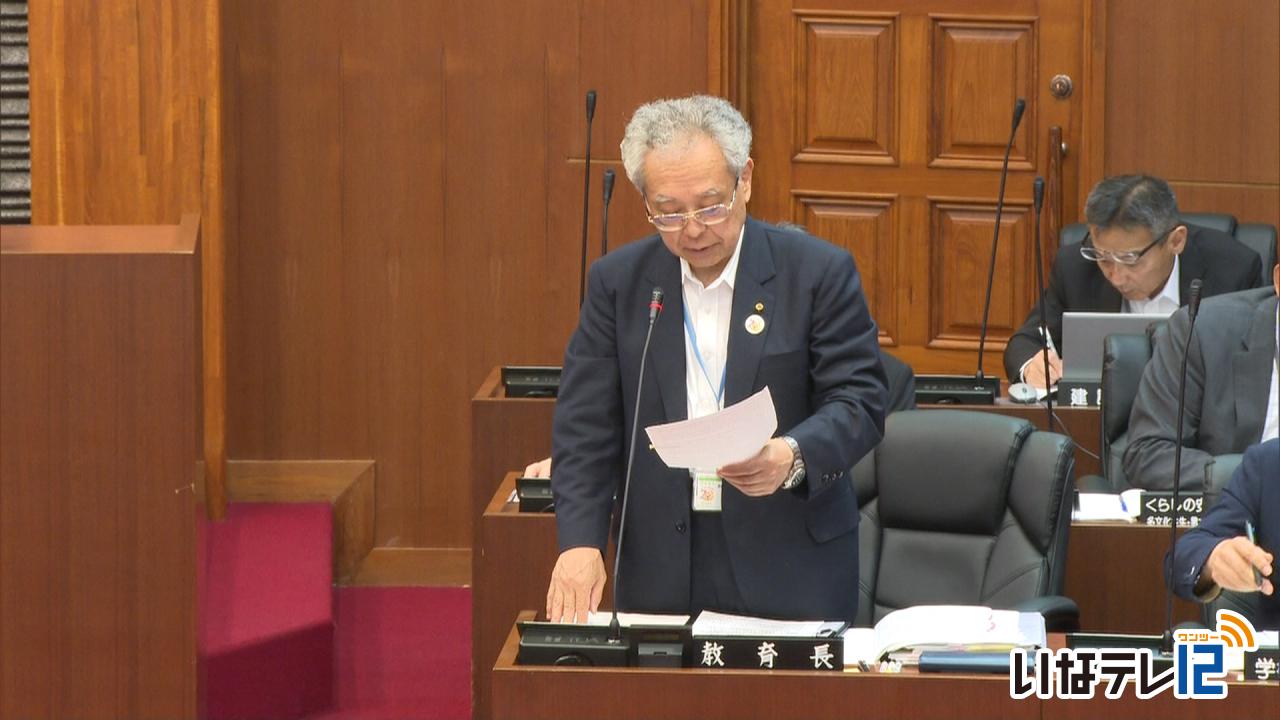

伊那市内中学部活動 地域移行で40に

伊那市が来年度末までに実施を計画している中学校の部活動の地域移行により、現在60ある部活動は40程に集約される見通しです。

これは18日に市役所で開かれた市議会一般質問の中で議員の質問に対し、福與雅寿教育長が答えたものです。

市内の6つの中学校には、スポーツ、文化、芸術合わせて現在60の部活動があります。

このうち「地域移行を行わないもの」や「複数の学校の部活が1つにまとまるケース」もある事から、移行後は40程になる見通しだという事です。

中学の教諭を対象に実施したアンケートの結果、指導者の確保については半数は確保できそうだという事です。

不足している指導者については、今後、市独自で募集を行うとしています。

また、自身の学校区以外の活動に参加する生徒については、支援を検討していきたいと話していました。

伊那市は市内の中学校の部活動の地域移行を来年度末までに実施するとしています。

-

シニア大学で古田人形芝居 鑑賞

長野県シニア大学伊那学部の2年生は、講座の一環で古田人形芝居保存会の公演を7日に、鑑賞しました。

この日は、鑑賞会が箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれ、2年生50人ほどが参加しました。

今年度から古田人形芝居保存会の会長となった上野秋光さんが、人形の操り方を説明しました。

解説に従って人形を動かすと観客から拍手が起きていました。

演目は、傾城阿波の鳴門 順礼歌の段を披露しました。

古田人形芝居保存会のシニア大学での公演は、20年近く続いているということです。

シニア大学では、人形浄瑠璃を観る機会は少ないので、毎年人気の講座だと話していました。

-

花育でアルストロメリア贈る

花に親しむことで豊かな心を育てるJA上伊那などの花育の事業で、箕輪町の5つの小学校に29日アルストロメリアが贈られました。

箕輪東小学校にはJA上伊那の西村篝組合長、箕輪町の浦野邦衛副町長、花き生産者の日下裕之さんらが訪れ3年生の児童にアルストロメリアを贈りました。

花を受け取った児童らはお礼のあいさつをしました。

花育の事業はJA上伊那とJA上伊那花き部会、箕輪町が行ったものです。

生産者らは「花を贈るということは、誰かを笑顔にすることです。花にはそういう不思議な力があります。」と話していました。

アルストロメリアの生産量は、上伊那が日本一で昨年度は約1,100万本が出荷されました。

花束は箕輪町内5つの小学校1年生から6年生全ての63クラスに1束ずつ贈られました。

-

伊那小4年秋組 伊那ケーブルテレビジョンで社会見学

伊那市の伊那小学校、4年秋組の児童32人が17日、伊那ケーブルテレビジョンに社会見学に訪れました。

児童はアナウンサー、ゲスト役などを担当し、秋組を紹介する番組制作を体験しました。

カメラマンやディレクターも児童が務めました。

秋組の担任がカメラ好きだったことがきっかけで児童たちが映像制作に興味を持ち、実際の現場を見てみたいと伊那ケーブルを訪れました。

スタッフへの質問コーナーでは、「どうやったら緊張せずにしゃべれますか?」「番組作りにはどのぐらいの時間がかかりますか?」などの質問が出ました。

スタッフは「喋る内容を事前にしっかり考えておきましょう」「ニュースは一日で作りますが、番組によっては数年かかることもあります。」と答えていました。

秋組では今後、自分たちでオリジナルの番組や映画を作ることを目標に、学習を続けていくということです。

-

第15回水無月演奏会 演歌やゲーム音楽も演奏

箕輪町松島の篠田箏三絃教室の生徒による演奏会、第15回水無月演奏会が、町文化センターで8日に開かれました。

演奏会には、篠田箏三絃教室の生徒など15人が出演しました。

箏や三弦に親しんでもらおうと、定番の邦楽に加え、演歌やスマートフォンゲームの音楽など、初めてのジャンルも取り入れたということです。

全10曲が独奏、合奏によって演奏されました。

演奏会は邦楽の日、楽器の日である6月6日に合わせて15年前から開かれています。

箕輪町松島の篠田箏三絃教室は現在、初心者から30年通っている人まで15人が所属しています。

-

伊那谷の現代作家6人の作品並ぶ

伊那地域で活躍している作家6人の作品が並ぶ「伊那谷現代作家六人展」が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、作家6人の作品、51点が展示されています。

初日の14日は、参加した作家4人によるギャラリートークが行われました。

北原勝史さんは、伊那市高遠町在住です。

身の回りの植物や自身の娘をモチーフにした絵を描いています。

北原さんの作品「花咲く予感2024」です。

ロシアのウクライナ侵攻などの世界情勢から、創作活動を続けることに迷いを感じながらも「Stop War」という文字を作品に入れ自身の意思表示をしています。

-

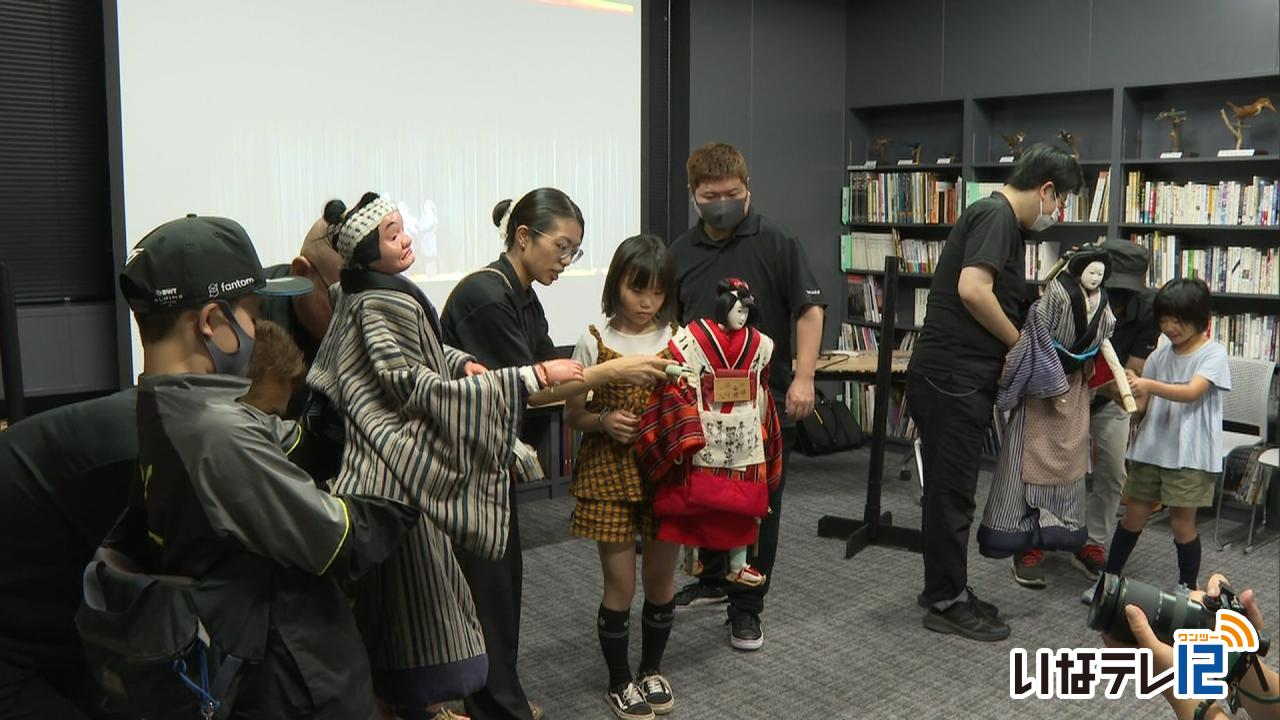

古田人形の操り体験会

箕輪町上古田に伝わる伝統芸能、古田人形芝居の人形を操る体験会が15日、町郷土博物館で開かれました。

体験会では、古田人形芝居保存会の会員が指導を行いました。

参加者は、実際に公演で使用されている人形を操り、手の動かし方や歩かせ方などを教えてもらっていました。

古田人形芝居は300年以上の歴史があり、長野県選択無形民俗文化財に指定されています。

保存会には現在、10代から80代までの15人の会員がいます。

体験会は、実際に人形に触れることで、古田人形芝居を身近に感じてもらい、伝統文化を次の世代に残していこうと初めて開催されました。

15日は午前と午後の2回操り体験が行われ、午前の回にはおよそ10人が参加しました。

-

柘植さん特別イベント「創造の森」

伊那市創造館で開かれている「柘植伊佐夫による肖像画展」に関連した実験表現イベント「創造の森」が14日に行われました。

会場には、太鼓や鍵盤ハーモニカ、ピアノなどの他に、口笛で鳥の鳴き声や木のアロマオイルを振りかけた布を振り、森をイメージした空間が演出されていました。

柘植さんは伊那市出身の人物デザイナーで、NHKの大河ドラマや映画、舞台の衣装、ヘアメイクを手掛けています。

イベントは柘植さんの発想を基に、創造館に森をイメージする空間を作り、演奏やダンスを楽しんでもらおうと行われました。

トークショーでは、柘植さんが伊那での思い出や、仕事で大切にしている事などを話していました。

創造館1階特別展示室では、柘植伊佐夫による肖像画展の第2期が30日まで開かれていて入場は無料です。

-

高遠三女のコラボ展Ⅲ 高遠町出身女性3人の作品展

伊那市高遠町出身の女性3人による作品展、高遠三女のコラボ展Ⅲが、信州高遠美術館で14日から開かれます。

信州高遠美術館には絵画などおよそ30点が展示されています。

作品展を開いたのは、現在木曽在住の、中島美恵子さん。高遠町の小松由子さん、西澤由美子さんの3人です。

中島さんの作品、「翠月」です。風の精霊が、キツネの姿になって現れた場面を描いています。

小松さんの作品「つなぐ」は、照明器具のカバーに、手編みの花と木の枝を組み合わせて、家族の思い出を表現しています。

西澤さんの作品「穏やかな日々」は、世界におだやかな日々が訪れることを願って描かれました。

3人は高遠町の、同じ介護施設グループで働いていて、美術という共通の趣味から意気投合し、2年ごとに作品展を開いています。

作品展、高遠三女のコラボ展Ⅲは14日から7月2日(水)まで開かれています。 -

100年の歴史 伊那美術協会

上伊那の絵画や彫刻などの愛好家でつくる伊那美術協会。

協会では創立100周年の記念事業として講演会を計画していてその準備を進めていました。

講演会のパンフレット。

これに使われている写真は協会に残る最も古いもので昭和2年1927年に撮影されたものです。

-

富県小学校がAFAS伊那で水泳授業

伊那市は今後、学校の水泳授業に民間のスポーツクラブのプールを活用します。

12日は今年度から活用する富県小学校の水泳授業が初めて行われました。

富県小学校の5・6年生43人が水泳の授業を行うため、スポーツクラブの送迎バスに乗ってプールへ向かいました。

伊那市では、今年度から学校の水泳授業で総合スポーツクラブAFAS伊那のプールを活用します。

事業費はおよそ128万円で、今年度は富県小のみで、各学年5回ずつ授業を行う予定です。

富県小のプールは、完成から65年が経過していて、老朽化により穴が開いたり壁が剥がれてきているということです。

これまでも何度も補修をしながら使い続けていました。

伊那市教育委員会の唐澤利幸課長です。

授業の指導はAFAS伊那のインストラクターが行います。

児童は、ビート板を使った泳ぎ方や息継ぎを教わっていました。

授業を受けた児童は。

伊那市では今後、富県小など小規模学校の水泳授業については、民間のスポーツクラブのプールを活用していく方針です。

-

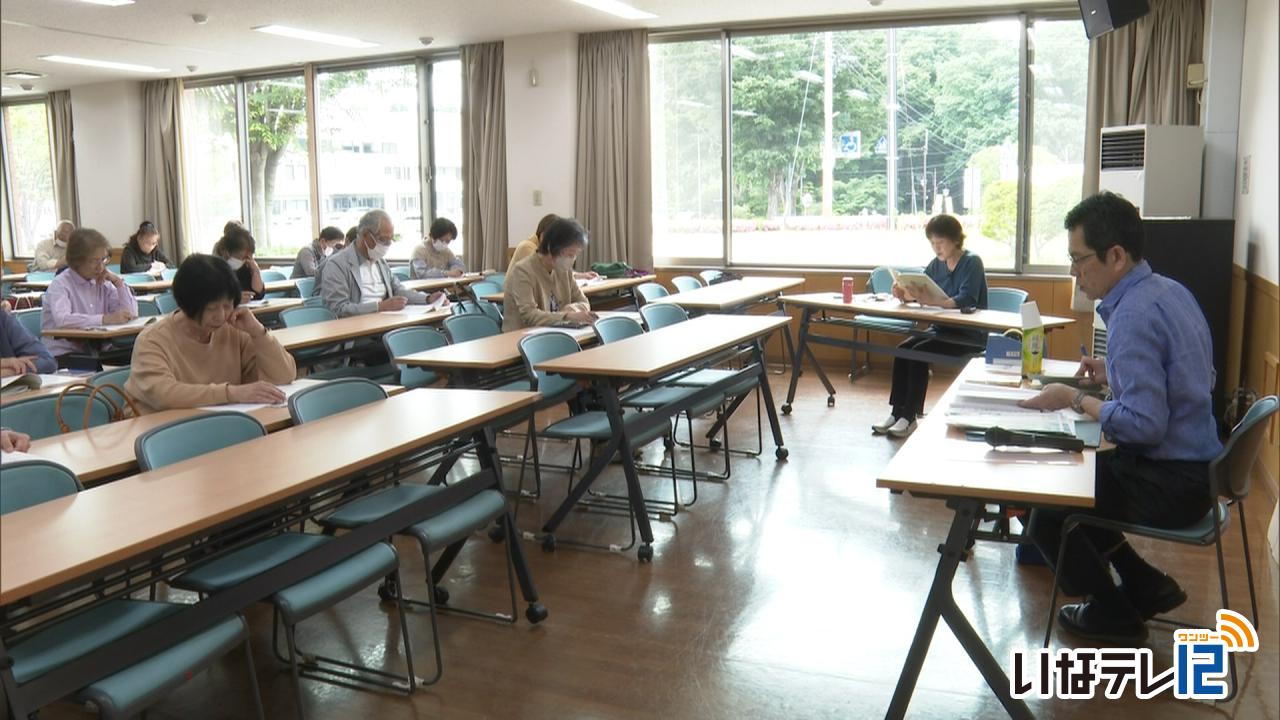

小説を愉しむ会 朗読会

小説の愛好者でつくる「小説を愉しむ会」の朗読会が12日、箕輪町の地域交流センターみのわで開かれ新田次郎の「聖職の碑」について理解を深めました。

朗読会には約50人が集まりました。

「聖職の碑」は大正2年1913年に当時の中箕輪尋常高等小学校の集団登山で発生した遭難事故を題材にした作品です。

朗読会では箕輪町図書館の藤澤康一郎館長が小説の解説をしました。

藤澤館長は「遭難の場面は事実に基づき書かれていて、そこにフィクションを交えている。新田次郎はフィクションの部分については相当知恵を絞り、苦労して書いている」と話していました。

小説を愉しむ会では今後、月に1回のペースで朗読会を開き芥川龍之介や太宰治などの小説を楽しむということです。

-

高遠第2・第3保育園の園児と保護者が板山露頭見学

伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園の園児と保護者が12日、仮園舎近くの板山露頭を訪れ、ジオパークガイドから説明を受けました。

この日は高遠第2・第3保育園の未満児から年長の園児と保護者、およそ40人が板山露頭を訪れました。

ジオパークガイドの伊東基博さんが説明しました。

板山露頭は中央構造線を境に、左右で違う岩石を見ることができます。

園児たちは現在、園舎建て替えのため長藤の高齢者生きがいセンターに通っています。

板山露頭は高齢者生きがいセンターから近く、園児の散歩コースになっています。

園児には自然に触れてもらい、保護者には地域を知る機会にしてもらおうと、参観日に合わせ、園が伊東さんに依頼しました。

園では「地球の歴史を体で感じてほしい」と話していました。 -

箕輪中 今年度一部で休日部活の地域クラブ化へ

箕輪町教育委員会は、中学校の部活の地域展開について、今年度中に複数の部活で休日の地域クラブ化を進めたい考えです。

これは10日役場で開かれた町議会一般質問の中で、小林久通教育長が議員の質問に答えたものです。

町教育委員会では、今月中に学校や指導者などによる準備会を開催し、7月から8月に地域展開の計画を策定する協議会を設立する予定です。

今年度中に2~3の部で休日の地域展開を行い、来年度末までにすべての部活で行いたい考えです。

箕輪中学校には12の運動部と7つの文化部があり、全校生徒632人の約3分の2が入部しています。

-

「クラシック音楽の祭典」歴史に幕

「クラシック音楽の祭典」の最終公演が8日伊那市の伊那文化会館で開かれ、地域に音楽文化を根付かせようと始まった演奏会は35年の歴史に幕を下ろしました。

演奏会はクラシック音楽の祭典実行委員会が開いたもので伊那フィルハーモニ―交響楽団の約60人と公募で集まった100人の合唱団がメサイアを披露しました。

メサイアはドイツの作曲家ヘンデルがキリストの生涯を題材に作曲したものです。

指揮者の横山奏さんは日本の主要なオーケストラと共演を重ねていて平成26年2014年から、この演奏会で指揮を務めています。

演奏会では南箕輪村出身で神戸市混声合唱団所属の宮尾和真さんがソリストを務めました。

「クラシック音楽の祭典」は伊那文化会館オープン記念として平成2年1990年に「手づくりの演奏会」と題して始まりました。

平成28年2016年までに12回開催され地域にクラシック音楽の文化を根付かせる役割を果たしました。

平成30年2018年にはさらなる高みを目指し「クラシック音楽の祭典」となり2回開催しました。

実行委員会では伊那谷の音楽文化を支えその役割を果たしたとして3回目の今回での終了を決めました。

会場には約1,300人が訪れ最後の演奏に聞き入っていました。

伊那ケーブルテレビでは21日土曜日午後2時からご覧のチャンネルで第3回クラシック音楽の祭典メサイアの放送を予定しています。

-

伊那谷の所蔵品 箕輪町郷土博物館

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

6日は、箕輪町郷土博物館です。

-

伊那西高と西春近南小が交流演奏会

伊那市の伊那西高校の生徒と西春近南小学校の児童による交流演奏会が5日開かれました。

伊那西高校のお箏クラブ、合唱クラブ、吹奏楽クラブの合わせて40人が西春近南小学校を訪れ

演奏を披露しました。

お箏クラブは去年、長野県高等学校邦楽フェスティバルで優良賞を受賞しています。

吹奏楽クラブは動きながら演奏するパフォーマンスを練習していて児童の前で披露していました。

合唱クラブは毎年NHK全国学校音楽コンクールをはじめとした大会に出場しています。

西春近南小学校の校長と伊那西高校の教諭が知り合いで学校が近いことから初めて企画されたものです。

最後は西春近南小学校の全校児童約130人が合唱を披露しました。

西春近南小学校では20日に音楽会が予定されていて、高校生の演奏を参考に練習に励むということです。

-

伊那北小4年生 歯の磨き方学ぶ

伊那市の伊那北小学校4年生は、歯と口の健康週間に合わせ歯の磨き方について5日、学びました。

この日は伊那北小4年生がDVDを見ながら、歯の磨き方を学びました。

鏡を使って、歯を磨いていました。

歯磨きは、小学生の歯と口に対する健康意識を育てることを目的に、日本学校歯科医師会などが推奨する方法で行いました。

DVDの映像に合わせて歯を磨いていました。

子どもたちは、どんなに丁寧に磨いても、歯ブラシだけでは歯と歯の間の歯垢は6割しか取れないということを学んでいました。

そのため、歯ブラシにプラスして、デンタルフロスにも挑戦しました。

伊那北小学校では「生涯の健康にかかわってくるので、子どものうちから正しい磨き方を身に付けさせたい」と話していました。

-

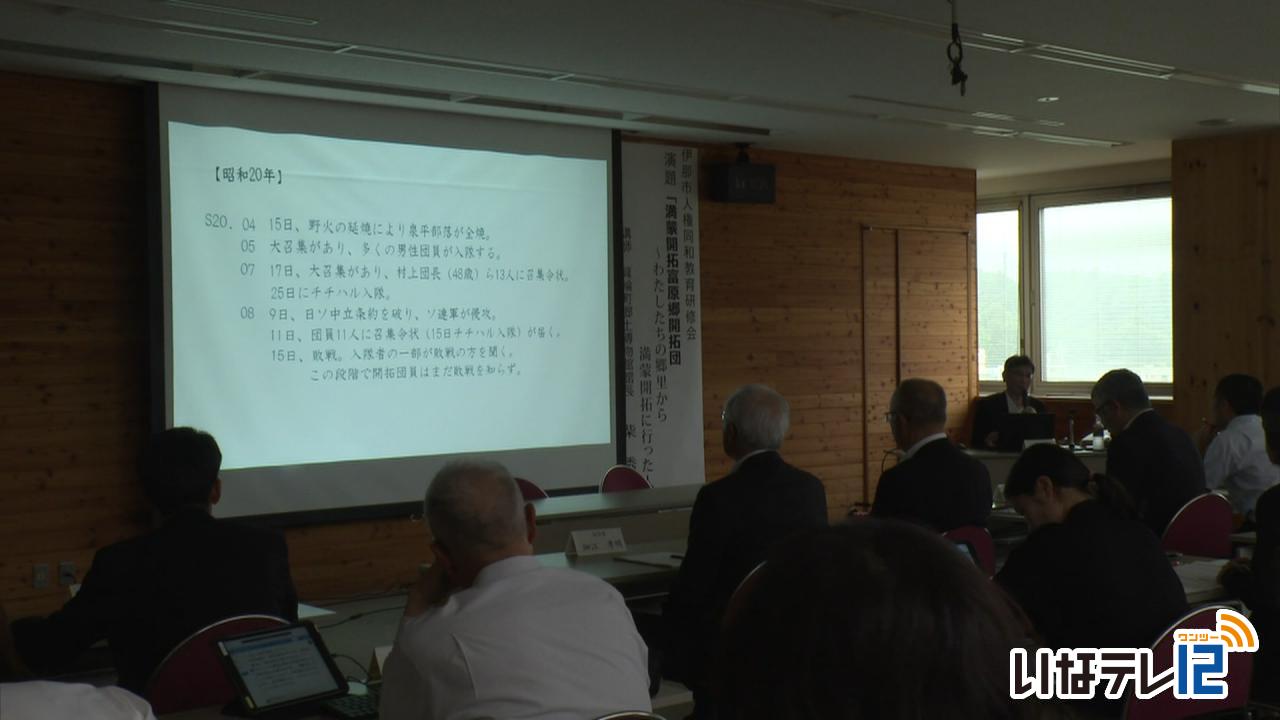

満蒙開拓 富貴原郷開拓団を知る

伊那市人権同和教育研修会が3日伊那市役所で開かれ、箕輪町郷土博物館の柴秀毅館長が戦時中に上伊那北部から満州に渡った「富貴原郷開拓団」について話をしました。

講演では、箕輪町郷土博物館の柴館長が「私たちの郷里から満蒙開拓に行った人たち」と題し話をしました。

昭和7年1932年以降、当時の日本は国策として満州移民を展開しました。

富貴原郷開拓団は、当時の伊那町や西春近村、中箕輪村などの10町村で作られ、昭和16年1941年以降300人以上が満州に渡りました。

終戦の混乱や現地民の襲撃により、85人が亡くなったということです。

講演では、帰国した開拓団員が書いた手記を紹介しました。

手記には召集による家族との別れや逃避行の様子が記されています。

柴館長は「何人もが “二度と再び”と書いていて、もう二度と戦争をしたくないという強い気持ちを感じ取ることができる」と話していました。

講演は、戦後80年の今年、満蒙開拓の歴史を知り教育に活かしていこうと開かれたもので、小中学校の教諭や人権同和教育推進委員など約40人が参加しました。

-

第7回 弥生展 同窓生と現役生の作品展示

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の同窓会が主催する展示会、「弥生展」がいなっせで31日から開かれています。

弥生展は毎年、同窓会が開催していて、今年で7回目です。

今年は「絵画と書の饗宴」と題して、同窓生と現役生による作品37点が展示されます。

現役生の作品は、美術部と書道部の生徒が作成したものです。

同窓生による、風景画や愛犬を描いたものなどが展示されています。

「弥生展 絵画と書の饗宴」は6月1日まで、いなっせの2階展示ギャラリーで開かれています。

6月1日は、伊那弥生ケ丘高校の同窓生などが講師を務めるワークショップがいなっせで開かれます。

-

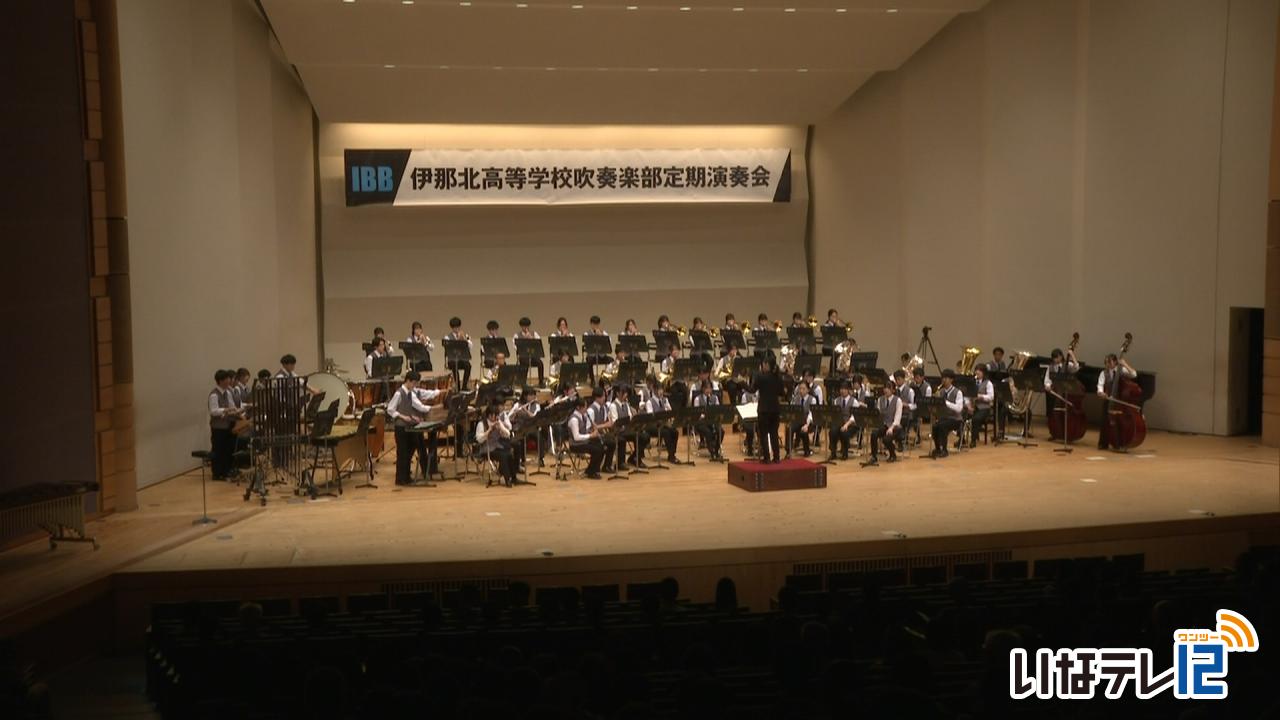

伊那北高校吹奏楽部 第70回定期演奏会

伊那市の伊那北高校吹奏楽部の第70回定期演奏会が、伊那文化会館で1日に開かれました。

この日は、コンクールの課題曲など10曲を披露しました。

伊那北高校吹奏楽部には1年生27人、2年生12人、3年生21人の、合わせて60人が所属しています。

定期演奏会は日頃の練習の成果を披露しようと、毎年この時期に開かれていて、今回で70回を迎えました。

伊那北高校吹奏楽部では「今後、高校再編で新校になるため、それまでにできるだけ演奏活動をしていきたい」と話していました。

-

南箕輪中学校と韓国の上一中学校が交流

国際交流教育発展のための覚書を交わしている南箕輪村の南箕輪中学校と韓国の上一中学校の生徒が30日に交流を行いました。

上一中学校の2・3年生25人が、南箕輪中学校を訪れ交流を行いました。

上一中学校の生徒たちは28日に上伊那に到着し、29日は大芝高原や中央アルプスを観光しました。

30日は、10クラスに分かれて2・3年生の授業に参加しました。

2年生の理科の授業では、元素記号カードを引いて、化学式をつくるゲームを行いました。

元素記号や化学式は世界共通で、言葉が通じなくても楽しめます。

カードゲームを一緒にした南箕輪中学校の生徒は。

3年生の美術の授業では、自画像を描きました。

上一中の生徒は、鏡を見ながら色鉛筆などを使い描いていました。

-

箕輪町の教諭 保育士が夢をTOCO-TON語る会

箕輪町の学校や保育園での課題や将来像を語りあうイベント「私の夢をTOCO-TON語る会」が28日、町文化センターで開かれました。

28日は町内の小中学校の教諭と保育士およそ40人が参加しました。

参加者は4つのグループに分かれ、それぞれが学校や保育園での課題や、将来像などについて話し合いました

参加者からは「自分に委ねてもらえた、という経験が子どもの自主性を育むと思う」「様々な大人との出会いが生まれる環境づくりが大切だ」といった意見が出されました。

このイベントは、子ども達が自ら学び方を選び、自己実現できる「ウェルビーイング実践校TOCO-TON」の取り組みの一環で開かれました。

箕輪町内のすべての小中学校は長野県教育委員会からこの実践校に、去年12月に指定されました。

県教育委員会の武田育夫教育長は、「子どもは大人になるための準備期間ではなく、子どもらしく過ごすための時間です。子どもらしく過ごせる箕輪町であってほしい。」と話しました。

箕輪町教育委員会によりますと今後は、やまほいくや総合的な学習の時間の深堀と拡大を図り、保育園や小中学校の垣根をこえた学習の導入を行っていくということです。

-

高遠第2・第3保育園 安全祈願祭

老朽化により建て替えられる、伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園の安全祈願祭と起工式が28日に行われました。

28日は伊那市や施工業者など40人が出席し、安全祈願祭と起工式が行われました。

新しい園舎は老朽化のため取り壊された旧園舎跡地に建て替えられます。

園舎は、鉄骨造りの平屋建てで、延べ床面積は、およそ529平方メートルです。

内装には近くの山から切り出したスギやサクラの木材を活用するということです。

総事業費はおよそ4億5,900万円です。

新しい園舎の完成は2026年3月を予定しています。

246/(火)