-

若手酪農家 上伊那産主原料にした新ブランド牛乳発売へ

上伊那の若手酪農家は上伊那産を主原料にした牛乳を新たなブランドとして販売する計画です。 10日は、上伊那の若手酪農家が南箕輪村の伊那高原ミルクステーションで記者会見を開きました。 上伊那は県内でも有数な酪農地帯ですが、これまで独自ブランドの牛乳がありませんでした。 将来にわたり、酪農家が意欲的に取り組める物として若手酪農家が中心となり、企画・検討を行ってきました。 これまで上伊那で採れた牛乳の多くは、県内や他の地域の物とブレンドされ、それぞれの商品名で販売されていました。 今回は、上伊那産の物を8割以上使い新たなブランドとして販売する計画です。 牛乳は、今年の秋からJAやニシザワで販売する予定です。 牛乳の「商品名」については、地域の人達に愛着を持ってもらおうと、17日から上伊那のスーパーやAコープなどで募集するという事です。

-

関東甲信地方梅雨入り

気象庁は、8日、関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 平年並みで、去年より3日遅いい梅雨入りとなっています。

-

上伊那口腔保健センターまつり

歯の健康に関するイベント、上伊那口腔保健センターまつりが7日伊那市保健センターで開かれました。 上伊那歯科医師会など関連機関が毎年開いていて、今回で6回目です。 伊那市保健センターには、様々なコーナーが設けられ、訪れた親子連れが無料の歯科健診を受けたり、工作を楽しんだりしていました。 薬の実験、手形模型づくりのほかに虫歯予防のフッ化物の塗布も無料で行われました。 子どもたちは、フッ化物を塗るための特殊機器を口に含んでいました。 このほか、よく噛むレシピも紹介されていて、訪れた人たちは、ごぼうチップスやひじき、手作りふりかけを試食していました。 歯科医師によりますとよく噛むことは、歯の病気を防ぐほかに、肥満予防や脳の発達、がん予防にも効果があるということです。 関係者は、こうしたイベントを通じて、歯の健康の大切さを伝えていきたいと話しています。

-

子どもの夢時計を表彰

子どもたちから夢の時計のアイディアを募集し展示する「こんな時計があったらいいな!アイディア展」の表彰式が7日伊那市西箕輪の登内時計記念博物館で行われました。 4月からの募集に対し、工作の部に43点、絵画の部に315点が寄せられました。 絵画の部金賞には、下諏訪町の小池由華さん11歳の作品が選ばれました。 作品は、天気を変えることができる腕時計です。 工作の部金賞には、箕輪町の川田千鈴さん8歳の作品が選ばれました。 作品は、おやつなどの時間を知らせてくれる時計です。 登内時計記念博物館は、平成10年6月10日にオープンし、今年で17年になります。 アイディア展は、記念イベントとして、毎年6月10日の時の記念日にあわせて開かれていて、今回で6回目になります。 ルビコン会長で、博物館館長の登内英夫さんは、「時間について考えることは、将来の役に立つと思います。」と話し、応募に対し感謝していました。 なお、10日の時の記念日は、博物館の入館料が無料になります。

-

くるみ割り人形 本番まで1週間

第11回手づくりの演奏会、くるみ割り人形の本番まであと1週間にせまった7日は、会場となる伊那文化会館で通し稽古が行われました。 くるみ割り人形は、一般公募のくるみ割り人形バレエ団と伊那フィルハーモニー交響楽団、いな少年少女合唱団が共演します。 全2幕、2時間ほどの公演で、バレエ団が90人、伊那フィルが64人、合唱団は33人が参加します。 通し稽古では、バレエ団の演出と振付を担当している伊東由香さんが、動きや位置などをチェックしていきました。 14日に伊那文化会館で開かれる第11回手作りの演奏会、くるみ割り人形の当日券はすでに完売していて、前日の公開リハーサルは、400席のうち150席が売れているということです。 実行委員長の北沢理光さんによりますと、生のオーケストラとバレエの共演は、めったにない機会だということです。

-

常円寺で茶会 表千家点前披露

茶道の表千家長野吉祥会(おもてせんけながのきっしょうかい)による茶会が7日、伊那市山寺の常円寺で開かれました。 表千家長野吉祥会は、上伊那を中心に110人の会員がいます。 濃茶を3人で回し飲む濃茶席では、会員が点前を披露し、訪れた人たちをもてなしました。 味わった中には、伊那弥生ヶ丘高校茶道部の生徒もいて、表千家の伝統に触れていました。 気軽に楽しめるようテーブルと椅子の立礼席も用意されました。 長野吉祥会の春宮千春(はるみやちはる)会長は、「茶会に向けて練習してきた成果が出ていると思う。会員を増やし盛り上げていきたい。」と話していました。

-

JA上伊那がおかゆポットとお米割引券を市町村に寄贈

JA上伊那は、炊飯器に入れておかゆが作れる「おかゆポット」とお米割引券を、伊那市に寄贈しました。 2日は、JA上伊那の網野澄子理事らが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に目録を手渡しました。 JA上伊那では、上伊那食卓愛の運動の一環で、平成18年度からおかゆポットとお米割引券を各市町村に贈っています。 伊那市では、おかゆポットを第1子の3か月健診の時に、お米券を出生した子ども全員に渡すということです。 網野理事は「幼い時から地元の米を食べて親しみを感じながら成長してもらいたい」と話していました。 今年度、8市町村には合わせておかゆポット736個とお米割引券1,555枚が贈られました。

-

JA上伊那役員改選 御子柴茂樹さんが組合長に再任

任期満了に伴うJA上伊那の役員改選が行われ、御子柴茂樹さんが代表理事組合長に再任されました。 27日に開かれたJA上伊那の理事会・幹事会で役員が決定しました。 記者会見で御子柴さんは、TPPやJA改革、生産者の高齢化など課題が山積しているとした上で、2期目の抱負を話しました。 具体的な取り組みとしては、中京圏での上伊那の農産物のさらなる販売促進をあげました。 また、5つの農協の合併によるJA上伊那の発足から来年で20周年を迎える事から、オリジナルブランド伊那華シリーズの20番目となる商品の開発にも取り組んでいきたいということです。 御子柴さんの任期は3年間で、平成30年の5月までとなっています。

-

イオンで県産シカ肉販売開始

長野県内のイオン11店舗で、5日から県産のシカ肉の販売が始まりました。 箕輪町のイオン箕輪店です。 一階の精肉冷凍品コーナーの一角にはシカ肉の販売コーナーが設置され生肉などが売られています。 信州産シカのロース肉やモモ肉、ジャーキーや缶詰、ソーセージなど14品目です。 県と包括連携協定を締結しているイオンが、シカ肉の活用を進めようときょうから通年販売を開始しました。 シカ肉は、県内の市町村で駆除されたものを認証を受けた処理加工施設が供給します。 イオンでは、「信州ジビエのブランド化に向け、長野県を応援したい。信州産シカ肉の新しいおいしさを提案していきたい。」としています。 この取り組みは、県などが進めているもので、ニホンジカの有効活用に向けて一歩前進しました。 しかし、供給体制はどうでしょうか。 イオンが販売する14品目のうち、生肉は、南箕輪村の処理加工施設「信州ジビエかとう」など3社が供給します。 南箕輪村の信州ジビエかとうでは、市町村の鳥獣被害対策実施隊からシカを仕入れ、食肉用に加工しています。 一頭駆除すると7,500円が隊員に捕獲奨励金として支払われることや肉の良質な状態を保つよう指導する厳しいガイドラインがあるため、山で埋設処理する場合も多く、加工業者に届く肉は、そう多くないというこです。 ジビエかとうでは、「高品質のシカ肉を年間を通して供給できるか心配だ」と話し、駆除隊と加工業者間のルールづくりなど県に対し積極的な関与を求めています。

-

TPP交渉 全力で取り組む

JAや農業関係団体などでつくる上伊那農政対策委員会の集会が3日、伊那市のJA上伊那本所で開かれ、TPP交渉などの課題について全力で取り組むとした特別決議が行われました。 集会には、JAや農業関係者などおよそ150人が出席しました。 特別決議は、満場一致で承認されました。 決議では、「TPP交渉は、6月末にも閣僚会合での大筋合意を目指し調整を進めていて、交渉は重大な局面を迎えている。 また、上伊那農政対策委員会は、TPP交渉に関する国会決議など明確な情報開示の実現に向け、地域の関連する団体と連携し、組織の総力を挙げて全力で取り組む」としています。 JA上伊那の御子柴茂樹組合長は、「TPPは国の進める地方創生に対し、逆行していると言わざるを得ない。県や国に向けて農家の声を届けるため全力で取り組む」と話しました。

-

JR飯田線でサイクルイベント開催へ

伊那市は飯田線の活性化策として自転車を列車に積み込み伊那市駅から好きな所に行くことができる、サイクルトレインを実施します。 3日は伊那市役所でJR飯田線活性化期成同盟会の総会が開かれ、今年度の事業計画が承認されました。 「サイクルトレイン」はJR飯田線の飯田駅から列車内に自転車を持ち込んで移動し、伊那市駅で下車して市内の観光を楽しんでもらうものです。 利用者には、チェックポイントを回ってもらい、地元の特産品やお土産を配布するほか、商工会議所などと協力して商店街で使えるクーポン券の作成も計画しています。

-

カメラリポート 「チキントラクター」

伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームの動物広場に設置されている「チキントラクター」 日本ではまだ普及していないチキントラクターは、その名の通りニワトリに耕うん機のように地面を耕してもらいながら飼育するものです。 作ったのは、南箕輪村南原に工房を構える大工の藤田貴行さん。 藤田さんは、木造の一般住宅やログハウスを作る傍ら、おもちゃや家具なども製作しています。 近所の農家から作ってほしいと依頼を受け、去年の夏頃から試行錯誤を重ね、このチキントラクターを製作しました。 藤田さんの作ったチキントラクターには、全て県産材のスギが使われています。 ニワトリは、草を食べながら虫を探すため地面をひっかき、さらにフンをするので堆肥にもなります。 人の手で行う除草や地面を耕す労力の軽減など、メリットが多いということです。 人が行うのは、小屋の移動とフンの掃除、巣箱の開け閉めのみ。 1日でほとんどの草は無くなり、地面は程よく土がほぐれた状態になります。 藤田さんのチキントラクターは全て1人で作るため、注文から受け渡しまで2週間程かかるということです。 問い合わせ 工房鬼六080-3578-9689(藤田さん)

-

第42回 上伊那母親コーラス交歓会

上伊那で活動しているコーラスグループの演奏会「上伊那母親コーラス交歓会」が、5月30日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 辰野町から中川村まで上伊那のコーラスグループ、16団体が参加しました。 母親コーラス交歓会は、日ごろの練習の成果の発表の場として年1回開かれていて、今回で42回目です。 曲に合わせて衣装を工夫したグループもありました。 母親コーラス交歓会の模様は、6月17日と 24日に、ご覧のチャンネルで放送します。

-

南信地区スポーツ少年団ミニバスケットボール競技交流大会

第32回南信地区スポーツ少年団競技別交流大会のミニバスケットボール競技大会が31日、伊那市民体育館で行われました。 競技には、茅野市から駒ヶ根市までの男女合わせて15チームが出場しました。 交流会は、他のチームとの試合を通して技術の向上と友情を深めてもらおうと毎年開かれています。 【大会結果】 (男子) イナ・イースト(A) 40-38 伊那DT(A) 西 春 近 19-41 茅 野 伊那DT(A) 39-18 駒 ヶ 根 茅 野 23-18 イナ・イースト(A) 駒 ヶ 根 33-21 西 春 近 (女子) 茅 野 56-27 西 春 近 駒 ヶ 根 A 27-64 伊 那 D T 伊 那 D T 90-10 茅 野 西 春 近 20-59 駒 ヶ 根 A

-

伊那広域シルバー人材センター 設立25周年記念式典・定時総会

公益社団法人伊那広域シルバー人材センターの設立25周年を祝う式典と定時総会が、29日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 記念式典では、太鼓の演奏や舞踊などが披露され、25周年を祝いました。 公益社団法人伊那広域シルバー人材センターは、仕事を退職した60歳以上を対象に、もう1度仕事を通して生きがいづくりや社会参加を進めようと平成2年に設立し、今年で25周年を迎えました。 会員は3月末現在、辰野町から伊那市までの679人が登録していて、草刈や高齢者の生活援助など幅広く活動しています。 この日開かれた定時総会では、平成26年度の事業報告と今年度の事業計画が示されました。 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会によりますと、設立から2年経った平成4年度の受託件数は1,480件で契約金額はおよそ9,500万円でした。 平成26年度の受託件数は、9,711件、契約金額はおよそ4億600万円でした。 伊藤裕偉理事長は、「これまで培ってきた実績と信頼を活かし、地域に貢献できるようお互い力を合わせてこれからも活動していきましょう」と話しました。 今年度は初めて、会員と会員希望の人を対象に「地域交流研修会」を実施する予定で、山梨県甲府市の防災研究所で体験などを通して親睦を深め、会員増員に力を入れていくということです。

-

上伊那華道会いけばな展 開催

上伊那11の流派でつくる上伊那華道会のいけばな展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、会員230人の作品が2日間ごとに115点ずつ並んでいます。 上伊那華道会は、辰野町から中川村までの11流派の会員により昭和33年に発足しました。 会員は30代から80代までで、流派による生け方の違いを楽しみ会員同士の親睦を深める目的で2年に1度作品展を開いています。 上伊那華道会のいけばな展は6月1日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

4月月間有効求人倍率1.04倍 3か月連続低下

上伊那の4月の月間有効求人倍率は1.04倍で、3月を0.11ポイント下回りました。 管内の求人倍率が下がったのは3か月連続です。 新規求人数は1,374人、新規求職者数は966人で、4月の月間有効求人倍率は3月を0.11ポイント下回る1.04倍でした。 ハローワーク伊那によりますと、求人倍率は3か月連続で下がりましたが、求人に占める正社員の割合が40.2%と、ここ1年で最も高い数値となり、求人の質が力強くなっているということです。 雇用情勢については「一部に厳しさが見られるものの着実に改善が進んでいる」として、2月からのコメントを据え置くとしています。

-

ごみ処理施設 事業概要示す

上伊那広域連合議会全員協議会が、28日、伊那市役所で開かれ新しいごみ中間処理施設の整備・運営事業の概要やスケジュールなどが示されました。 上伊那広域連合によりますと予定地の周辺である桜井区・北新区・上山田区・上大島区・上原区・中県区と、環境保全協定を締結する予定で、6月上旬までに協議を終えたいとしています。 事業期間は、設計・建設が平成28年度からの3年間、運営・維持管理が平成31年度からの15年間の、合わせて18年間です。 施設整備・運営事業にかかる債務負担として限度額210億円を計上していて、28日、開かれた広域連合議会5月定例会で承認されました。 施設での売電収入については、広域連合の収入とし、提案売電量を超える売電量があった場合は、超えた収入の2分の1を事業者の収入に、不足の場合はペナルティを科すとしています。 なお、定例会で、伊那市議会の伊藤泰雄議員が、広域連合議会議長の辞職願を提出し、代わりに駒ヶ根市議会の菅沼 孝夫議員が議長に指名推薦され、選任されました。

-

31.8度 5月の観測史上最高

27日の伊那地域の最高気温は31.8度となり統計を取り始めた1993年以降、5月として最も高い気温となりました。 南箕輪村神子柴の宮沢数一さんのリンゴ畑です。 今は、摘果のシーズンで、今日も家族や親せきなど4人が朝から作業を行っていました。 27日の伊那地域の最高気温は、31.8度と、平年に比べ8・8度以上高く、5月の観測史上最高気温となりました。 長野地方気象台によりますと、この暑さは、週末の30日ころまで続くということで、水分補給など熱中症対策に注意するよう呼びかけています。 上伊那広域消防本部によりますと、午後3時現在、上伊那で熱中症で搬送された人はいないということです。

-

絵画愛好家 同塵会作品展

上伊那在住の絵画愛好家でつくる、同塵会(どうじんかい)の作品展が27日から、伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には、会員13人の近作を中心に25点が並べられています。 同塵会は、上伊那在住で絵を描く事が好きな人たち13人が、作品を見てもらう機会をつくり、励みにつなげようと、今年発足しました。 今回は初めての作品展で、油絵や水彩画、アクリル画、鉛筆画など様々なジャンルの作品が展示されています。 会員は60代から80代までで、風景画などはその場所へ出向き、そこで描き上げてくることが多いということです。 ある会員は、「みんなの作品を見ることで、次の作品への意欲につながる」と話していました。 同塵会の作品展は、6月5日まで伊那市の伊那図書館で開かれています。

-

伊那谷アグリイノベーション 共同研究に助成補助

農業を基本に新たな産業づくりを目指す、伊那谷アグリイノベーション推進機構は、今年度新たに共同研究等に対し、助成・補助を行うことを決めました。 27日は、南箕輪村の信州大学農学部で総会が開かれ、今年度の事業計画が示されました。 今年度の重点課題として共同研究等の展開を新たに加え、伝統作物の探索、健康・長寿や新しい産業に結びつく未利用資源の調査研究を進めます。 また、産学官が一体となった共同研究を推進するため、新たに、機構が、プロジェクト研究に対する費用を、助成・補助していくことが決まりました。 助成金と補助金は、機構が出すもので上限を80万円とするとしています。 また、昨年度は、活動の一つとして、ニホンジカの被害を軽減するため個体数の管理やシカ肉の加工、流通、食品開発を目指し産業化への道筋を検討してきました。 今年度はシカ肉解体施設の「信州産シカ肉認証処理施設」の認証に向けたサポートや伊那谷産シカ肉の特性調査などに、力を入れるとしています。 伊那谷アグリイノベーション推進機構は、夏と秋にシンポジウムを開催する他、四季折々の景観と農産物を活用した体験講座などを予定しています。

-

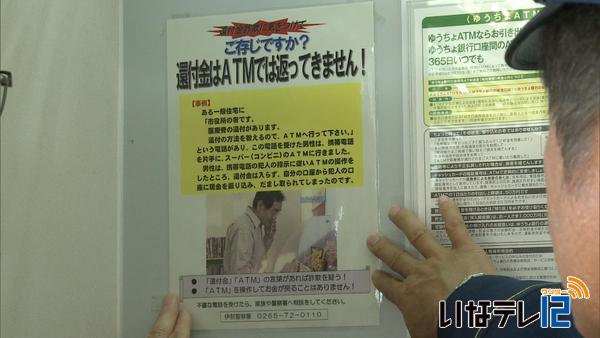

還付金詐欺防止呼びかけるポスター ATMに掲示

行政職員や税務署員などを装い医療費や保険料、税金などが還付されると騙す「還付金詐欺」の被害防止を呼びかけるポスターが、伊那警察署管内の店舗のATMに設置されました。 26日は、伊那市日影のベルシャイン伊那店の各ATMに、伊那警察署の内川政澄署長と金融機関の関係者がポスターを貼りました。 還付金詐欺は、行政職員や税務署員などを名乗り「医療費や保険料、税金等が還付される」と騙す特殊詐欺の1つで、ATMに誘導して振り込ませる手口が多いということです。 伊那警察署によりますと、携帯電話を使いながら利用すると警報が鳴る機能のついたATMを設置するなど対策が増えてきたということです。 その反面、スーパーなど店の外に設置された無人ATMには特殊詐欺の振り込みの誘導がしやすい状況にあるということです。 25日現在、今年の管内の特殊詐欺発生件数は2件、被害額は107万円となっています。 還付金詐欺防止を呼びかけるポスターは、管内のスーパーや市町村役場などおよそ60か所に貼ることになっています。

-

JA上伊那第19回通常総代会 26年度事業総利益75億円

JA上伊那の第19回通常総代会が26日本所で開かれ、26年度の事業総利益が75億4千万円だったことが報告されました。 総代会には、組合員などおよそ450人が出席しました。 平成26年度のJA上伊那の事業総利益は、前の年度と比べて2,400万円少ない約75億4千万でした。 これは、共済、営農資材、直売所、販売が減少したためとしています。 営農事業の販売取扱高は前の年度より5億3千万円減少し、138億4千万円でした。 JA上伊那の御子柴茂樹組合長は「依然として厳しい状況ではあるが、27年度は中期3ヵ年計画の3年目として、地域の発展のために市町村それぞれの特徴を活かして食と農で地域をおこしていきたい」と話しました。

-

日本聴導犬協会で奈良民生委員が研修

耳の不自由な人のサポートをする聴導犬を育成している宮田村の日本聴導犬協会を25日、奈良県葛城市の民生児童委員が研修に訪れました。 日本聴導犬協会は、全国におよそ20施設しかなく、そのうち聴導犬を育成しているところは、3施設ほどだということで、ここもその一つです。 聴導犬は、耳の不自由な人のサポートをするため、盲導犬、介助犬などとは指導方法が違います。 盲導犬や介助犬は、ユーザーの指示を最優先にし、室内や外出時に道路の段差や、障害物などの危険を知らせます。 聴導犬は、主に室内での活動が主で、玄関のチャイムや、目覚まし時計など、音に反応し、犬がユーザーに知らせます。 この日は、奈良県葛城市から民生児童委員19人が研修に訪れ、実際に聴導犬が寝ている人を起こす様子を体験していました。 聴導犬協会のスタッフで、聴導犬ユーザーの村澤久実子さんは、「音が聞こえないと不安なことがたくさんある。特に命に関わる消防のサイレンや、鍋の火の消し忘れなど、聴導犬が知らせてくれたことがあり助かった」と実際の様子を話していました。 宮田村の日本聴導犬協会には、去年1年間で45団体、2,600人が視察や研修に訪れていて、聴導犬ユーザーも130人が相談や育成に訪れたということです。

-

複合福祉施設みぶの里 完成

社会福祉法人しなのさわやか福祉会が運営する複合福祉施設みぶの里が、伊那市美篶のナイスロード沿いに完成しました。 しなのさわやか福祉会は、宮田村の老人福祉施設プラムの里などを運営している社会福祉法人です。 みぶの里は、介護老人保健施設や認知症デイサービスなどがある複合施設です。 介護老人保健施設は、80床、要介護度3以上で市内在住者が入所できる地域密着型の特養が29床あるほかショートステイやデイケア、認知症デイサービスがあります。 施設関係者は、「15年の経験を伊那の地で活かしたい。」と話しています。 みぶの里は24日から利用者を受け入れます。

-

伊那街道13蔵呑みあるき

辰野から飯田までの13の地酒を味わうことができる伊那街道13蔵初夏の呑みあるきが22日行われています。 伊那市の中心商店街のセントラルパークやいなっせ北側広場が特設会場となっていて、多くの人でにぎわっています。 前売り1,500円、当日2,000円の12枚のチケットを購入し、チケットと引き換えに気に入ったお酒を飲むことができます。 訪れた人たちは、確かめるようにじっくりと味わっていました。 この呑みあるきイベントは、秋にも計画されています。

-

上伊那鳥獣被害防止協議会 今年度事業確認

野生鳥獣による農林業への被害防止に広域的に取り組む上伊那鳥獣被害対策協議会の総会が20日伊那市役所で開かれました。 総会には上伊那8市町村のほか農林業の関係者およそ30人が出席しました。 今年度は、サルの囲い罠や行動調査、鹿や猪のくくりわなの購入などを計画していて、事業費は1800万円となっています。 会長の白鳥孝伊那市長は「猿による被害が年々増加している。 今年は南アルプスにも対策を広げ積極的に取り組んでいきたい」と話していました。 協議会では今後も広域的かつ継続的な対策を進め、野生鳥獣の農林業被害の軽減を図っていくとしています。

-

天竜川でバス釣り大会

北米原産の外来魚、ブラックバスの生態調査を兼ねたバス釣り大会が17日辰野町から箕輪町にかけての天竜川で開かれました。 一番大きなバスを釣ったのは、辰野町赤羽の相ノ山康信さん(40)で、47センチ・1.85キロでした。 今回で4回目の大会には上伊那や諏訪地域などから約80人が参加しました。 17日につり上げられたブラックバスは、コクチバスのみの72尾37キロで、県水産試験場に送り、食性などを調べます。 天竜川漁協関係者によりますと、去年と比べ大型化が懸念されているということです。 ブラックバスは、戦後に日本に入り、在来種を食べてしまうなどの影響が各地で出ています。 天竜川漁協では、「から揚げにすると非常においしい魚だとして、キャッチ&イートを今後も呼びかけていきたい」としています。

-

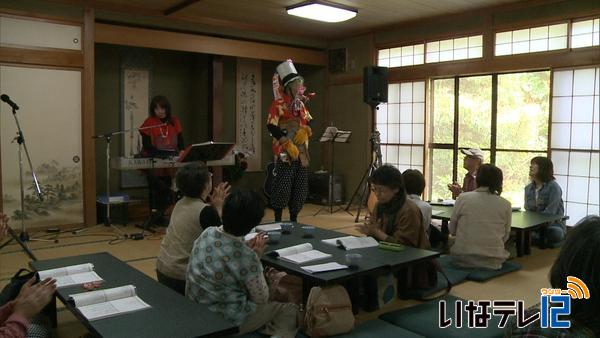

うたごえ温泉インたかずや鉱泉

季節の料理を味わいお風呂もある「うたごえ温泉インたかずや鉱泉」が17日開かれ、参加者たちは、楽しいひとときを過ごしました。 伊那市富県のたかずや鉱泉です。 20年間続けられているうたごえ温泉。 普段は、夜行われていますが、今回は、20周年記念の春の巻スペシャルバージョンとして午前10時から午後3時までの日中に行われました。 歌声コーディネーターとギターの伴奏により、懐メロや童謡、フォークソングからロシア民謡まで、なつかしのメロディーが響いていました。 伊那市を中心に40人が参加したうたごえ温泉。 お昼になるとたかずや鉱泉自慢の料理を弁当で味わい、お風呂でくつろぐ人もいました。 うたごえ温泉は、今後夏と秋、冬に予定されていて、夏は、8月26日に計画されています。

-

西駒山荘 築100年記念イベント 企画さまざま

将棊頭山直下にある伊那市営西駒山荘が、今年築100年にあたることを受け、運営する伊那市観光㈱などは、9月までにかけて様々なイベントを企画しています。 14日は、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで、関連行事を主催する関係者が参加し、記者会見が開かれました。 西駒山荘は、1913年(大正2年)に中箕輪尋常高等小学校の登山隊が集団遭難し11人が死亡した事故を受けて、1915年(大正4年)に地元住民により建設されました。 当時建設された石室部分を残し改築工事が進められ去年完成しました。 今年は、その石室が完成してから100年ということで様々な企画が計画されています。 山岳遭難を防ぐという当時の思いを受け継ごうと、2013年に始まった、参加者が建築資材のレンガを背負って山に登る西駒んボッカ大会は、今年も、9月6日に開催されます。 また、大正2年の中箕輪尋常高等小学校の登山隊が歩いたコースを、箕輪町の中部小学校から再現するイベントも、遭難事故が起きた8月下旬に合わせて開催される予定です。 そのほか、山荘周辺の風景や動植物の写真・イラストなどを募集する「絵はがき素材コンテスト」の実施や、記念シンポジウム、シンガーソングライターみなみらんぼうさんと西駒山荘で1泊するイベント、中央アルプスで日本酒を楽しむ会などが企画されています。 各種イベントは、6月から9月にかけて、13回ほど予定されています。

182/(水)