-

出張農業試験場開催

県農事試験場などは17日、環境に優しい農業技術の普及・問題解決を目的とした「出張農業試験場」を伊那市のJA南信会館で開いた。地元生産者や農業関係者などが集まり、減農薬・減科学肥料への取り組み事例を学んだり、今年度、上伊那で段階的に導入されている温湯種子消毒について意見交換した。

JA上伊那は、本年度南部で導入した温湯種子消毒の結果を報告。細菌病やバカ苗病の発生抑制は、従来の消毒と同じ効果が得られ、環境付加の低減にもつながる窶狽ニして、今後は北部、中部でも温湯種子消毒の機械導入を進め、06年度からは個人育苗にも対応しながら温湯種子消毒種モミの早期普及に務める方針を明かにした。

上伊那農業改良普及センターは、温湯種子消毒した種モミの保存技術実験の中間経過を報告。実際にモミを保存するのは冬期で、低温期に再実験する必要があるとしながらも、ファンで水分量を15%以下にしたモミが、4カ月後も90%以上の発芽率を確保できた経過を示した。 -

3年ぶり王座へ「上伊那」結団

第54回県縦断駅伝競走大会は19、20日、長野市から飯田市までの20区間(218・4キロ)で競う。16日夜、伊那市役所の多目的ホールで、3年ぶりの王者奪還を目指す上伊那選手団の結団式があった。

北澤秋司団長は「これまでの練習で培った努力をもとに、チーム一丸となった2年間のリベンジを果したい」とあいさつ。

有賀友衛監督は「昨年は2位に甘んじたが、今年は故障者もなく本来の力を発揮すれば優勝できる。2日目は上伊那を走るが、地元の声援を受けながらゴールをトップで駆け込むことを確信する」と話し、丸山信一主将は「今年は優勝の二文字を獲得する。沿道からの応援お願いします」と決意を述べた。

出走メンバーは2人が初出場で、ベテラン選手も健在。守屋智春さん(46)はチーム最年長で初めてアンカーに抜擢された。

上伊那(辰野町)を通過は、20日午前9時10分ころからの予定。

選手は次の皆さん。

◆1区(11・6キロ)濱吉彦(辰野町、ジェルモ)◆2区(7・8キロ)増澤真吾(辰野町、信州大学)◆3区(20・1キロ)上島通成(辰野町、NEC長野)◆4区(3・2キロ)滝沢恵美(駒ヶ根市、駒ヶ根市役所)◆5区(13・0キロ)大槻勉(箕輪町、ジェルモ)◆6区(8・6キロ)鈴木昌幸(伊那市、ジェルモ)◆7区(10・2キロ)丸山信一(箕輪町、NEC長野)◆8区(9・5キロ)小林太一(駒ヶ根市、信州大学)◆9区(15・8キロ)荻原英雄(伊那市、ジェルモ)◆10区(10・0キロ)唐木正敏(伊那市、ル・プレジール)◆11区(10・1キロ)松村博文(飯島町、南信精機製作所)◆12区(12・7キロ)土橋勇一(伊那市、NEC長野)◆13区(9・2キロ)小池夏樹(伊那市、小池工房)◆14区(10・4キロ)松崎雄介(駒ヶ根市、駒ヶ根市役所)◆15区(16・6キロ)北原英一(駒ヶ根市、トーハツマリーン)◆16区(10・0キロ)厚地健一郎(伊那市、NEC長野)◆17区(4・3キロ)福沢久美子(駒ヶ根市、東伊那すこやかクリニック)◆18区(4・3キロ)千葉健太(箕輪町、箕輪中学校)◆19区(17・0キロ)羽生吉浩(駒ヶ根市、養命酒)◆20区(14・0キロ)守屋智春(伊那市、嬉楽Q)◆補欠=北原誠(箕輪町、アルプス精工)唐木智充(伊那市、伊那北高校)茅原由昭(伊那市、日本ピスコ)田中秀一(駒ヶ根市、トーハツマリーン)平賀翔太(駒ヶ根市、赤穂中学校)宮沢加奈(辰野町、アンサンブル伊那) -

ハッピーテール、野良猫手術支援基金設置

保健所に収容される犬猫の保護・里親探しに取り組む民間団体「ハッピーテール」は、野良猫の不妊手術を助成する「ノラ猫手術支援基金」を設立した。対象は野良猫に餌やりをする上伊那在住者。処分される割合が高い「野良子猫」を減らすための新たな試み。

ボランティアの積極的な活動で不妊手術の浸透もあり、2000年ころから伊那保健所に収容される犬猫は減少。98年度は287匹だった猫の処分数も、昨年度は106匹となった。しかし猫の場合、収容に対する処分割合が約8割と圧倒的に高い。「捨て猫」「野良が産んだ子猫」など、返還先のない子猫がほとんどを占め、その多くは処分される。昨年度は収容された79匹のうち、71匹が処分された。犬は迷い犬が買主に返還されるケースが多く、処分割合は約3割。

ボランティア団体も、多数の子猫を受け入れられる体制はなく、現状打開策を模索していた。

子猫が多い原因の一つは野良が野良を生む悪循環があること。野良に餌やりをする人も多いが「飼ってはいない」という意識から、不妊手術を施す人は少ない。そのためハッピーテールは「餌を与えている人にも一応の責任を負ってもらおう」と、手術費を一部負担してもらう代わりに、1回につき3千円を助成する今回の基金を設立した。

事務局の柴崎真弓さんは「餌をあげることは否定しない。『猫がかわいそう』と手術を否定する人もいるが、トラブルが発生すれば猫も住みにくくなってしまう。共存していくために、手術は必要」と訴える。

また一般に対しては、基金への協力も求めている。

助成・基金に関する申し込み・問い合せはハッピーテール事務局(TEL090・2671・4270)東野さんへ。 -

ICT・CEKがデジタル放送共同ヘッドエンド開局式

伊那ケーブルテレビジョン(ICT・伊那市、向山公人社長)とエコーシティー・駒ケ岳(CEK・駒ケ根市、中原正純社長)のデジタル放送共同ヘッドエンド開局式が17日、伊那市内であった。BS、CS放送を先行してデジタル放送を開始。双方の自主放送の視聴も可能になった。

来年4月にNHK、10月に民放各局がデジタル放送を始めるのに伴い、共同で整備。伊那ケーブルに、県内地上デジタル放送再送信設備などヘッドエンド設備を置き、双方を光ケーブルでつないだ。事業費は約1億2千万円。設備投資・ランニングコストの軽減、上伊那郡内の情報共有化による情報サービスの向上を図る。デジタル放送のチャンネル数は41(地上波含む)。

開局式には両社役員、行政関係者ら約40人が出席。

テープカット後、向山社長は「チャンネルを楽しむほか、生活や経済、自然災害など生活情報を住民に伝えていく」とあいさつ。中原社長も情報の共有化によるメリットを挙げ、加入を促した。

加入者は、デジタル放送対応の専用チューナーの取り付けが必要。17日現在、約1千戸の申し込みが入っている。12月末まで「加入推進キャンペーン」を展開中。

加入世帯は上伊那8市町村で3万7533戸。

問い合わせはICT(TEL73・2020)、CEK(TEL82・4000)へ。 -

上伊那社会教育関係者懇談会

上伊那市町村教育委員会連絡協議会などは15日、伊那市駅前ビル「いなっせ」で上伊那社会教育関係者懇談会を開いた。市町村の社会教育担当者ら約120人が参加。さまざまな分野で活動する人の事例発表などを通して、地域ぐるみで子育て支援に取り組む重要性を認識した。

社会教育への理解を深めることが目的。「地域における『子ども』『親』『子育て』について語り合おう」と、シンポジウムや分科会をした。

シンポジウムは、公民館、学校、市役所、地域の社会団体で社会教育に携わる4人が子育てのあり方を提言。

伊那市西箕輪の公民館長・城取茂美さんは「今の子どもは、自分でできることも親に頼ってしまうため、昔は家庭で学べたことを学べていない」と報告。今年初めて取り組んだ小学生の通学合宿で、台所に立つ楽しさを実感した子どもの例などを挙げ「何でも親がする」ことを考え直す必要がある窶狽ニした。

駒ケ根市赤穂中学校の学校カウンセラー有賀和枝さんは、人間関係を楽しむ余裕のない子どもの現状や、不安を抱く親から、子どもが受ける影響の大きさを説明。「家庭を地域の中でサポートし、子どものよりどころを家庭以外にもつくってあげることで、立ち直りのチャンスが何度でもあることを伝えていくことが大切」とした。 -

美和ダムたい積土でガーデニング

「三峰川ガーデニング講座」の本年度最終回がこのほど、長谷村市野瀬の南アルプス生涯学習センター体育館などであった。伊那市、箕輪町などから8人が参加。日本庭園風の寄せ植えなどを飯田市在住の樹木医・二宮孝嗣さんから学んだ。

国土交通省・三峰川総合開発工事事務所(榎村康史所長)の主催。

美和ダムの再開発事業の一環として、ダムに溜まった農作物の栽培土に有効活用できる堆積土を広く周知する目的で3年目。本年度も1995年に「チェルシーフラワーショウ」(英国)でゴールドメダルを日本人初受賞した二宮さんから、植物や世界の庭の歴史などを学んできた。

参加者は、正月の飾りに合う、松、フキタンポポ、石菖、シモツケ、小菊などの8種類から好きな植物を選択し、長方形と円形の鉢のどちらかに植えた。堆積土は培養土と混ぜ、優しく上からかぶせていた。

作品が出来上がると二宮さんがそれぞれを批評。空間の使い方などについて注意した。「和は深く、正解はないが、指摘されると日本人には分かる感覚」と話していた。

初参加の飯田市から訪れた男性は「家に帰ってから寄せ植えをしてみたい」と話していた。 -

絶えまない努力永久に

上伊那和裁連盟(竹入良子会長)の創立40周年記念式典が15日、伊那市狐島のJA上伊那本所「フラワーホール」であった。琴の伴奏に合わせて歌や踊りを付けた会歌でオープニングを飾り、会員約50が節目を祝った。

竹入会長は「戦後60周年のおりに、この40周年を迎えれ、伝統の重み、会員の絶え間ぬ努力の積み重ねを感じる。45、50周年はもちろんのこと、100年周年、永久に続きますことを願って止まない」とあいさつした。

席上では会員の長年の功労をたたえ、和裁功労賞や特別永年功労賞などの17人を表彰。記念講演は、高校元教師で詩人の伊藤敦さん(70)が「きものの美学」と題して話した。

上伊那和裁連盟は、1965(昭和40)年8月に発足。伊那市で和裁塾を開いていた5、6人の講師らで「伊那和裁塾」を1959(昭和34)年にスタートしたのがきっかけで、和裁の技術を上伊那でも広げるため連盟を結成した。 -

女子は箕輪北が優勝 上伊那勢6チームが県大会出場へ

パナホーム東海カップ・第30回県ミニバスケットボール選手権中南信地区大会が12、13日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館など4会場であった=写真。女子の決勝は箕輪北が57対34で駒ヶ根を下し優勝した。県バスケットボール協会、県ミニバスケットボール連盟の主催。

男子29チーム、女子32チームが出場。県大会(12月10窶・1日・松本市)の出場資格チーム上位8位を目指し、それぞれがトーナメントで熱戦を展開。保護者の声援を浴びながら

児童たちは日ごろの成果を披露した。

上位8チームは次のチーム。

【男子】(1)松本筑摩(2)箕輪(3)伊那(4)穂高(5)下諏訪(6)駒ヶ根(7)松本NANBU・A(8)松本清水

【女子】(1)箕輪北(2)駒ヶ根(3)伊那(4)塩尻(5)松本筑摩(6)松本南部(7)松川(8)TOSC・A -

自動交付機で戸籍に関する証明書を広域発行

上伊那の5カ所にある証明書自動交付機で14日、戸籍に関する証明書の広域交付サービスが始まった。自動交付機で市町村の枠を超えて交付するのは全国で初めて。

これまで戸籍謄本・戸籍抄本の発行は本籍地に限られていたが、住民基本台帳カードを使い、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明、納税証明などに加えて発行が可能になった。原本は改ざんできないようにアクセスできない。戸籍謄本・戸籍抄本の発行手数料は1件450円。

市役所で開かれた交付式で、小坂市長は多くの住民の利用を促した。

伊那市の発行枚数(10月末現在)は6017枚で、人口の1割弱。

上伊那は9月末現在で1万432枚。普及率は5%弱と県内で最も高く、全国の0・4%を上回っている。

現在、カードを持っている人は暗証番号の登録が必要。カードの作成などは市役所や役場の窓口で受け付けている。

自動交付機は伊那市役所、駅前再開発ビル「いなっせ」、辰野町役場、箕輪町役場にあり、14日、駒ケ根市役所にも設置した。駒ケ根市分を含めた事業費は4700万円(うち国の補助3千万円)。稼働はメンテナンス時を除いて無休。 -

いなっせで食育イベント開催

偏食が増加する中、もう一度食べることの意義を考え直してもらおう窶狽ニ12日、県栄養士会は伊那市駅前ビル「いなっせ」で食育イベント「食べるってなあに!」を開いた。

県内各地区で開くイベントで、伊那地区では初めて。野菜についてもっと知ってもらおう」と、地元上伊那の野菜を使った「参加型食育実践広場」と「栄養相談」をした。野菜に含まれる食物繊維量や収穫時期を学べるブースや、リンゴの皮むき競争、野菜スタンプなど、直接生の野菜に触れることのできるブースがあり、訪れた親子などは、一緒になって野菜の持つさまざまな側面に触れた。

また、料理研究家・坂本廣子さんの基調講演や、地元で食育活動に力を注いでいる生産者や給食担当者などによるシンポジウムもあった。食と子どもの関係を現場の視点から発表するなどして、食べることの意味をもう一度考えることを訴えた。 -

小中学生・技術家庭科の成果一堂

「上伊那創造ものづくりフェア」が12、13日、伊那市荒井区通り町のニシザワデパート4階催事場で開いている=写真。小中学校、伊那養護学校の児童・生徒が技術家庭科の授業や夏休みの課題で製作したエプロンや木製の椅子など約130点を出品している。県技術・家庭科教育研究会などの主催。

地域の人たちに学校の授業成果を披露する場で2回目。クッション、ブラウス、トートバックなどの被服や、ペンギン、コアラの形をした木製パズルなどのほか、総合学習で取り組んだ作品も並んでいる。

作品には製作した本人の説明や感想が添えられていて、なかには「自分の愛用していたトレーナーをクッションに」など、製作秘話も書かれている。

中学校教諭の一人は「技術家庭科の授業時間が減らされているなか、教育のなかで『ものづくり』が重要なことだと、子どもたちの作品を通じて一般の人にも知ってもらいたい」と話している。

午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後3時)。入場無料。 -

高校改革プランを考える上伊那学習会開催

高校改革プランの課題を認識し、地域の声をプランに反映することを目的とした「高校改革プランを考える上伊那学習会」(上伊那高校PTA連絡協議会主催)が11日夜、伊那市民会館であった。教員、保護者など約300人余が集まり、生徒受容率や定時制高校の現状、多部制・単位制などについて、さまざまな提案をした。

県教育委員会や第3通学区高校改革プラン推進委員2人も参加。池上昭雄推進委員長は▼旧通学区が1校ずつ再編整備を進める▼阿智、阿南、高遠、富士見は地域校として存続させる▼多部制・単位制高校、総合学科高校を1校ずつ配置する窶狽ニしたこれまでの経過を説明。

参加者からは、経済的理由や不登校経験者が通う現在の定時制高校生徒が、多部制・単位制高校を受け入れるのか窶狽^問視する声があった一方で、「多部制・単位制は条件を整えて整備すればメリットがある」とする意見もあり、県内で例のない多部制・単位制への認識差がうかがえた。

地域校については、北澤英昭PTA連絡協議会長が「交通面のみの理由で地域校を存続させるのは疑問。むしろ中高一環教育で対応できるのでは」と指摘。ディスカッションに参加した藤本功推進委員も賛同を示し「答申にこうした考えを盛り込めるよう働きかけたい」とした。

工業高校がなくなることへの懸念や、生徒受容率の改善などを求める提案もあがり、北澤会長は「早期に結論を出すのではなく、地域の声をしっかり取り入れ、本当の意味で魅力ある高校を考えてほしい」とまとめた。

パネルディスカッション -

伊那愛石会の展示

伊那愛石会(中村章会長、約20人)の第45回水石展が12、13日、伊那市の坂下公会堂で開かれている。天竜川水系の石だけを集めたのが特徴。「一般水石の部」「テーマ石の部」に、駒ケ根市縲恍C野町の会員17人が51点を持ち寄った。

今回のテーマは「まだら石」。連山や孤峰を思わせる「山形石」、石の表面にくぼみがある「水たまり石」、上部が段上になっている「段石」など会員が1点ずつ出品した。

色、形、模様など同じものは一つもなく、来場者は用意された水石の種類や鑑賞の方法などを記したチラシを参考に、興味深げに見入っていた。

中村会長は「水石は手を加えない自然の美術品」と魅力を語り「石の種類が多いことで知られる三峰川の石がほとんどある。こういう石もあるのかと知ってもらいたい」と話す。

会場では会員が集めた石を販売している。

13日は午前9時縲恁゚後3時。 -

米作りの技術普及に務めて19年

上伊那農業改良普及センター

技術普及課主査

平出有道さん(44)

「現在、一番力を入れているのは飯島町の自然共生農業で使う『ぼかし』の実証実験ですね」

「ぼかし」とは、有機物を、微生物を利用して発酵させた肥料。有機物はそのまま耕作地に播いても効果が出にくい。未熟な有機物だと逆に生育不良を招く。そこで、耕作地に播く前に、微生物の力で十分に発酵させて、効果が大きく・また農家にとって扱いやすくしたものが「ぼかし」肥料だ。

近年、食の安全や耕作地周辺の環境保全などが重視される中で、農薬や化学肥料の使用を極力制限する動きが顕著になってきている。「ぼかし」はそうした動きの中で大きな注目を集めている。

町全域に及ぶ大きな営農センターがある飯島町では、「自然共生農業」を掲げて、独自の基準を作り農薬や化学肥料の使用料を減らそうとしている。県やJA上伊那も一体となって進める、農作物の地域ブランドづくりの試みだ。

さまざまな作物が対象になるが、水稲に関しては、「ぼかし」と、種もみを薬剤を使用せずお湯を使って消毒する温湯種子消毒法が、技術的に重要な位置を占めるという。

「『ぼかし』は05年に始めた所ですから、現在は、実証試験の段階。まだ数字には出ませんが、感触としては良い線で行っていると思います」

牛糞をもとに業者が製造した「ぼかし」、従来の鶏糞肥料、それに化学肥料窶・種類の肥料を使った実証田を町内2カ所に作り、水稲の生育を検証してきた。導入を希望する農家を対象に、春先から5回にわたる講習会も開催した。

「食の安全を求める消費者ニーズは高まっています。それに応えられるような農作物を、手間やコストなどを抑える形で提供できれば、大きな付加価値がつく。そんな技術を検証・普及できれば農家には大きなメリットになると思うんです」

上伊那は2回目。03年春に赴任した。初めて上伊那に赴任した95年からの4年間では、水田でのもみの直播技術の普及に務めた。労力や経費からみて、農家には大きな魅力。直播の普及に着手した当時には、上伊那の水稲栽培面積約5380ヘクタールのうち70ヘクタールでしか実施されていなかったものが、現在では250ヘクタールにまで拡大した。その先鞭をつけた。

転勤した上田では、実った米が割れてしまう「胴割れ」対策に奔走した。温暖化の影響で、農作業の暦自体を作り変えなければならないことをつかみ、農家を説得して回って、大きな成果を上げた。

「農家の方から、おめさんたちが教えてくれた方法でやったらうまく行った窶狽ニ言われるのがうれしくて。その笑顔見たさにやっている感じですよね」

神奈川県横浜市生まれ。父方の祖父の故郷・長野県に、母校東京農大で学んだ知識を生かす道を求めて飛び込んできた。以来19年。

「上伊那は肥えた土地と豊かな水があるところ。それを生かして農業がさらに発展できるよう努力したいですね」

ニッコリ笑いながら、静かに話した。

(毛賀沢明宏) -

06年度高校入試募集定員決定

県教育委員会は10日、06年度の県立高校の生徒募集定員を決定し、私立高校の募集定員も合わせて発表した。

第1回入学志願者予定数調査の結果や、旧通学区ごとの中学校卒業見込者数の増減、過年度卒業者数などを考慮した結果、上伊那地域の募集は全日制・定時制ともに05年度と変わらなかった。

第3通学区内は、諏訪二葉高校岡谷南高校、岡谷工業高校の学級数が1学級ずつ減ることになった。

県全体の卒業見込者数は2万1967人で、前年比566人の減となる。 -

信大食堂、きのこあんかけご飯で日本型食生活の推進PR

提供する食事を通して日本型食生活を見直してもらい、県産の米や野菜の美味しさを実感してもらおう窶狽ニ11日、南箕輪村の信州大学農学部の食堂で、長野県産の米とキノコを使ったメニューが出された。

「ごはん食推進活動支援事業」の認可を受けた県生活協同組合連合会の取り組みで、利用者の食生活改善意識の啓発や地域農産物の消費拡大が目的。11月11日の「長野県きのこの日」に合わせて同会食堂部会に加盟する県内8食堂であった。協賛するJA全農長野から、ブナシメジとエノキダケの提供を受け、メニューを各食堂で考案した。

信州大学生協は11月、すべての食堂の米を長野県産の「秋田小町」に切り替えた。今回はその米とキノコで「豚鳥きのこ丼」と「きのこ汁」を50食準備。

売れ行きは好調で、学生たちは、次々にきのこ丼を注文し、味を楽しんでいた。 -

ボランティア交流会に向け、実行委員会

上伊那ブロック社会福祉協議会は8日、飯島町の石楠花苑で、各市町村のボランティアコーディネーターやボランティア団体代表ら20人余が参加し、第22回上伊那ボランティア交流会に向け、第1回実行委員会を開いた=写真。開催日を来年2月18日、開催場所を飯島文化館と確認し、内容について協議した。

交流会はメーンテーマに「防災について」を掲げ、講演会と分科会で構成。

講演会の講師は、NPО・Vネットぎふの川上哲也理事長。川上理事長は台風の被災地で災害ボランティアセンターを設置し、核として活動してきた。新潟中越地震の際は、炊き出し、物資提供など広く支援活動を展開。現在、県内外の防災研修会で講師を務めている。

分科会の内容や当日のスケジュールは次回(12月7日、いなっせ)で話し合う。 -

秋冬のアップスタイル学ぶ

県美容業生活衛生同業組合上伊那支部(中村安江支部長、73人)などは7日、伊那市生涯学習センターで美容技術講習会を開いた。組合員約50人が参加し、秋冬のアップスタイルを学んだ。

講師は、全日本美容講師会創作委員の密沢友美代さん。和装・洋装の色に合わせ、4つのスタイルを紹介した。

密沢さんは、セミロング、ロングの髪の毛の特徴を生かし「まげは髪の毛の目をきれいに出す。つけ毛はまげの大きさに合わせて」「着物とのバランスを考え、髪飾りをつける」などアドバイスした。

参加者は写真を撮ったり、メモをしたりと熱心で、中村支部長も「毛先の動きなど新しい発見があり、勉強になる。習った技術を各店で生かしていきたい」と話した。

講習会は春と秋の年2回開催。春には訪問美容に対し、寝たきり者などの介護法を学んだ。 -

池坊伊那支部青年会の親ぼく会

池坊伊那支部青年会の親ぼく会がこのほど、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。アートツリーの作り方や肌の手入れ方法の講習を、約30人の会員が共に学んだ。

池坊伊那支部は約100人の会員がおり、普段はそれぞれの指導者のもとで個々に活動している。親ぼく会は、会員同士のつながりをつくろう窶狽ニ年1度の恒例。

普段は生け花が活動の主体だが「親ぼく会くらいは別の活動をしてみよう」と、アートツリーやリース作りに挑戦。3パターンから、好みに合った1つを選び、思い思いの作品に仕上げた。

また“美”をつくりだす生け花に携わるメンバーに、自分を磨くことで一つの美を学んでもらおう窶狽ニ、肌の手入れの講習もした。

普段と違った雰囲気を楽しみながら、交流を深めた。 -

あるしんが天竜川美化活動

アルプス中央信用金庫(渋谷敦士理事長)はこのほど、天竜川美化活動として河川に架かる橋を清掃した。

あるしんは、「環境ISO14001」の環境方針に基づく地域貢献活動の一環として、毎年春と秋の2回、清掃を実施。清水橋(辰野町)から天龍橋(中川村と松川町の境)までの38カ所の清掃に、約250人の職員が参加した。

伊那市役所付近の平成大橋では、本部総務部、総合企画部、事務部の職員12人がほうきや草刈りカマなどの清掃道具を持参し、車道脇の溜まった土、草、空き缶、ペットボトルなどのごみを除去。ほとんどが土や草だったが、タバコのすいがらも目立った。

同金庫総務部長の井上富男さんは「社会貢献の一環として、小さいことでも、できることから続けていきたい」と話していた。 -

農業改良普及センターに農家民宿相談窓口設置

グリーンツーリズムの普及にともなって農家が経営・開設する農家民宿が注目されているが、その経営・開設全般に関わる総合相談窓口が上伊那農業改良普及センター内に開設された。

県が31日付で決めたもので、農家民宿の先進例の少ない上伊那では、開設希望者の相談に乗り、都市農村交流の進め方や経営方法などについてアドバイスするほか、旅館業法や食品衛生法、建築基準法など法令上で関連する県機関との調整役も担う。そうした県民サポートが迅速に行えるよう、県の関係出先機関からなる相談チームを編成する。

農家民宿は、農業体験や農村生活体験を中心にすえた新しい観光のあり方=グリーンツーリズムの基軸的な宿泊施設になると言われている。中野市や飯田市などの先進地域では既に相当数の農家民宿が開設されているが、上伊那では、中川村などが力を入れ始めているが、まだ実践例は少ない。

県は、中山間地の観光振興を通じた活性化だけでなく、農業そのものの活性化にも、農家民宿が重要な役割を果たすとみており、全県的に相談窓口を設置することにしたという。

上伊那の相談窓口の責任者になる峯村きぬ子農業改良普及センター所長は「景色の良さ、農業の豊かさなどからして、上伊那こそグリーンツーズムの適地。積極的な展開をお手伝いしたい」と話す。 -

南大東島で、伊那「友好米」に人気集中

友好米を届けに南大東島を訪問している伊那「コメ娘」一行は5日、島の陸上競技大会(島民運動会)で伊那のコシヒカリを使ったおにぎり400個を配布。島民から「おいしい」「ありがとう」「もっといろいろな交流をしよう」など大歓迎を受けた。経費相当分の原価で譲る提案には、5日だけで1100キロ余の注文が集まった。

競技大会本部席に設置した友好米の配布コーナーには島民が列を作り、伊那からの参加者と島民有志が朝から握ったおにぎりを手に「甘い」「かめばかむほど味が出る」「香りが素晴らしい」「新米を食べる機会が少ないのでとてもうれしい」など口々に感想を述べていた。

4日には南大東村役場で、訪問団の代表と島の米販売業者との話し合いもあり、伊那の米を継続的に扱う方向で協力することも確認された。

島では、青パパイアのほか、サトウキビや、サワラ・マグロ・ソデイカなどの海産物の販路拡大を求めており、島の濱里保之産業課長の案内で、業業組合市場なども訪問した。

青パパイアを通じて始まった交流は、3月の伊那市民の島訪問、8月の島訪問団の伊那訪問などを通じて、村民の多くの知るところとなっており、特産物の相互流通など経済的交流や、学校レベルの交流、文化交流など新たな動きを求める声が広がっている。

4日の歓迎式で照屋林明南大東村長は、対米請求権事業の一部を使用して学校レベルの交流ができるように、来年度予算措置をとるよう検討している言明。「末長くお付き合いいただければありがたい。伊那市の理事者や経済人にもぜひ早期に島を訪問したいただきたい」とあいさつした。 -

憲法第九条を守る上伊那のつどい

「憲法第九条を守る上伊那のつどい」が5日、伊那市の伊那公民館であった。各市町村から約50人が集まり「尊い命を奪った悲惨な戦争への道を歩むことはだれも望まない」と九条を守り、日本と世界の平和を目指すアピールを採択した。九条の会、準備会、高教祖などでつくる憲法九条を守る上伊那連絡会主催。

主催者を代表して、江間裕志さんは「憲法改正が強まる中、地域や職場で九条を守る取り組みを上伊那に広げてほしい」と呼びかけた。

そのあと、伊那市の伊藤辰子さん、長谷村の大出達雄さんが戦争体験を語り「九条を守ることが戦争犠牲者の鎮魂となる」と訴えた。

記念講演は、九条を守る県民過半数署名呼びかけ人・今井良夫さん=長野市=の「日本国憲法第九条の大切さを再認識しよう」。自らの満州開拓少年義勇軍の体験を交えながら、平和憲法が破壊されることを危ぐした。

そのほか、3団体の活動報告、伊那谷ことばによる憲法第九条の朗読なども。

上伊那では「九条の会」が辰野町、箕輪町、伊那市、駒ケ根市で結成され、残る6町村は立ち上げに向けて準備を進めている。九条を守る署名活動、憲法改悪反対の全国集会への参加などを展開している。 -

【記者室】肥満児解消は家族全員で

食欲の秋、スポーツの秋、運動会や各種スポーツで苦しそうに走る肥満児を目にした。子どもの肥満は怖い、生活習慣病の予備軍だ。大抵の親は子どもが食欲がないと死ぬほど心配するが、食欲がありすぎても、それほど気にしない▼小、中学校では血液検査を行い、総コレステロールや中性脂肪値が高い子どもについては、保護者に受診するように指導したり、相談窓口を開設しているが、食べ盛り子どもの肥満の解消は至難の技だ▼大人でさえ、ダイエットには、強固な意思の継続が必要だ。子どもの減量作戦は、一緒に食事をする家族全員が危機感を共有し、全員で取り組まなくては決して成功しない。そのためには、専門機関によるきめ細かい支援も必要だ。(大口記者)

-

月間有効求人倍率は1・39倍

伊那公共職業安定所は、9月の労働市場概況をまとめた。月間有効求人倍率は前月比0・11ポイント増の1・39倍と、3カ月連続で前月を上回った。

新規求職者が増加傾向にあるものの、月間有効求職数は横ばいで、求人倍率が上昇する状況となっている。

新規求人数は、前月に比べて76人増の1462人で、サービス業が微減だったが、卸売・小売業が増えた。

月間有効求人数は4007人(前月比276人増)で、2カ月連続で増加。

新規求職者は695人(34人増)。月間有効求職者は2880人(28人減)だった。 -

きょう開幕ともに初出場

「ソフトバレー・北信越フェスティバル大町大会」(5窶・日・大町市運動公園総合体育館)に、上伊那から「伊那ドリーム」「こまちゃんV」が出場する。

両チームはトリムの部(40歳代と50歳以上の男女各2人の計9人以内)に出場する。南信予選、県予選窶狽ニ勝ち上がり北信越の切符を初獲得。大会は12チームが初日の予選リーグ、2日目の各リーグ同順位同士の決勝トーナメントで争そう。

伊那ドリームは「全国大会を目指す」を合言葉に、3年前に結成したチーム。結成から2年間は不本意な結果が続いていたが、本年は調子もよく、地元大会でも常に上位にいるという。

全国レベルの大会優勝は3年越しの夢。キャプテンの丸山清隆さんは「自分たちの力を最大限に発揮すればよい結果もついてくる」と話す。

こまちゃんVは今回の大会出場のために4カ月ほど前に結成した若いチーム。コミュニケーションはまだ成熟していないが、苦しい試合を重ねる度に、急成長しているという。 キャプテンの中村正さんは「意思疎通が未熟なぶん、試合中は声を掛け合うプレーを心がけたい。決勝戦は同じ県同士のチームで争そいたい」と話す。

北信越フェスティバル大町大会に出場する皆さんは次の通り。

【伊那ドリーム】▽原泰子(58)伊那市西町▽中島敬子(56)伊那市東春近▽丸山清隆(53)南箕輪村沢尻▽米山美智代(47)伊那市美篶▽梅垣茂(46)伊那市美篶

【こまちゃんV】▽上久保征子(67)駒ヶ根市町一区▽大村八重子(64)駒ヶ根市町一区▽中村正(54)駒ヶ根市南割▽向山美智江(51)駒ヶ根市小町屋▽中村法子(42)駒ヶ根市南割▽竹村三代子(42)駒ヶ根市中沢▽小川一志(41)駒ヶ根市市場割 -

JAフォトコンテスト審査会

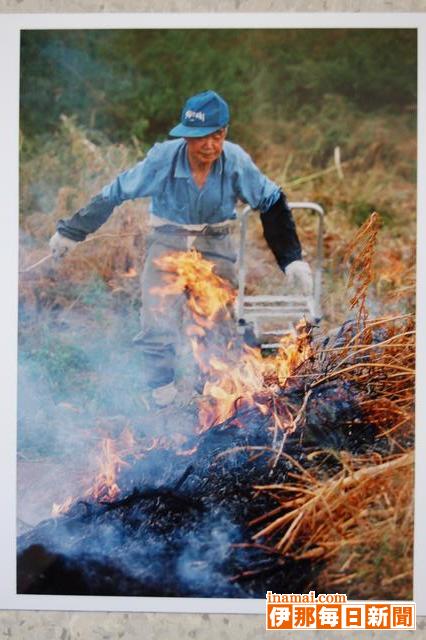

17年目となる上伊那農業組合(JA上伊那)の「フォトコンテスト」の審査会が4日、伊那市狐島の本所であった。応募のあった50人89作品から、伊那市富県の土手焼きをとらえた鈴木修さん(伊那市)の作品を、最優秀賞(JA上伊那組合長賞)に選んだ。

昨年に続き「“農”のある風景」がテーマ。上伊那を中心に県外応募者もいた。

15人の審査員が、数回の絞り込みをして、宮田村出身のプロカメラマン、唐木孝治審査員長の解説を参考に、テーマとの合致、作品意図、技術面などを総合的に選考した。

炎の形が印象的で、土手焼きと奮闘する老人の服装からも、農作業に携わった年月や、農を守る姿が感じられる窶狽ニして、鈴木さんの『土手焼き』が最優秀賞に選ばれた。

唐木さんは「年々応募者のテーマが絞られてきて、レベルも向上している。中でも、入選してくる作品は見ごたえがある」と総評を述べた。

入賞者は次のみなさん。

◇最優秀賞=鈴木修(伊那市)◇優秀賞=小澤義彦(伊那市)井口眞吾(駒ケ根市)◇佳作=橋本隆治(南箕輪村)佐藤正一、松崎寿紀(以上駒ケ根市)◇入選=大森みち代(辰野町)加藤平治(南箕輪村)向山世男、小出文雄、伊藤なつみ、宮下敏治(以上伊那市)平沢善博(宮田村)小林紀一(飯島町)宮沢信(中川村) -

青少年の健全育成強調月間に伴う街頭啓発

11月の全国青少年健全育成強調月間に伴い1日、上伊那の高校9校で、生徒会役員や、PTA、県や市町村職員など約150人が、それぞれの通学路で街頭啓発をした。

生徒から生徒への呼びかけにより、意識を高めてほしい窶狽ニ、生徒にも協力を求めている。活動に参加した生徒らは「タバコを吸わないように」などの内容が記載されたポケットティッシュを「おはようございます」とあいさつを交わしながら、登校する生徒たちに手渡していた。

月間中は、市町村の協力を得て、小学生の福祉施設訪問や収穫体験なども行う。

また長野県は、この1カ月を「有害環境浄化活動強調月間」にも定めており、健全育成を阻害するような書籍・ビデオなどが、青少年の目に触れないよう、取扱店に対しての協力も求めていく。 -

秋の叙勲 上伊那で7人が受章

政府は3日付で、秋の叙勲の受章者を発表した。上伊那は、旭日章(顕著な功績を上げた人)で3人、瑞宝章(公共的な業務に従事し、功労を積み重ねた人)で4人。

受章は、旭日双光章で専門工事業振興功労の麻野幸好さん(81)=駒ケ根市・元県広告美術塗装業協同組合連合会長、地方自治功労の熊崎安二さん(77)=飯島町・元飯島町長、中坪敏郎さん(74)=駒ケ根市・元市議会議員、瑞宝小綬章で教育功労の千田俊明さん(70)=伊那市・元公立高等学校長、瑞宝双光章で教育功労の高坂保さん(76)=駒ケ根市・元公立小学校長、瑞宝単光章で消防功労の川手成美さん(71)=伊那市・元伊那市消防団長、郵政業務功労の酒井祐治さん(65)=伊那市・元郵政事務官=。

受章者は全国で4029人、県内で81人。県内の内訳は旭日章25人、瑞宝章56人となっている。 -

星空☆マタニティ~いいお産の日in上伊那~

11月3日の「いいお産の日」に合わせ伊那市の県伊那文化会館プラネタリウムで2日、「星空☆マタニティ~いいお産の日in上伊那~」があった。妊婦ら50人が来場し、ドームに映した胎児の写真や満天の星空、マタニティ・ヨガなどで、お腹の赤ちゃんと一緒にくつろいだひとときを過ごした。

伊那文化会館、日本助産師会長野県支部上伊那地区、日本看護協会長野県伊那支部助産師機能の主催。

妊娠中のお母さんにマタニティ・ライフを楽しんでもらおうと、昨年に続き2年目。

ドームの満天の星空に、子宮という“小宇宙”で育つ胎児の11週から37週までの超音波写真を映し出し、絵本「おかあさんになるってどんなこと」の読み聞かせもした。助産師会上伊那地区長の池上道子さんは、「安心して無事に出てきてね。心から待ってるよ」という魔法の愛の言葉を紹介。「お腹の赤ちゃんや子どもにいろいろ語りかけてくださいね」と話した。

妊娠8カ月の伊那市の女性は、「妊娠中はちょっとイライラすることもあるので、リラックスできてよかった。絵本の話を聞いて赤ちゃんも動いていて、一緒に喜び、ゆっくり楽しめた」と話した。

3日は午前10時から。おなかの赤ちゃんの話、満天の星空と音楽のコンサート、リラクゼーション・ヨガ、胎児の心音測定、開業助産師の紹介、妊婦体験などがある。詳細は同会館(TEL73・8822)へ。

32/(火)