-

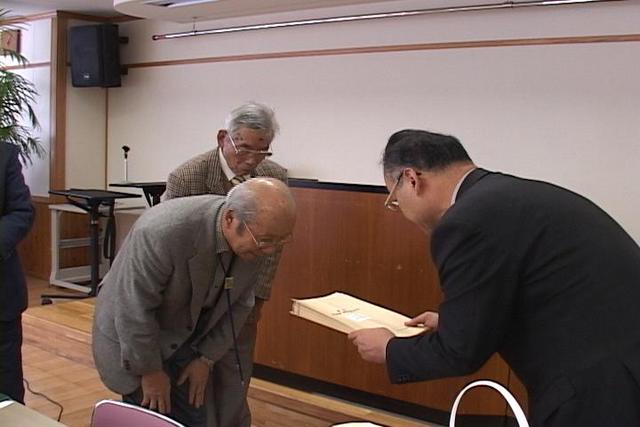

いきいき実践塾修了式

高齢者の社会参加を目指す長野県地域いきいき実践塾伊那支部の修了式が12日、伊那合同庁舎であった。

いきいき実践塾は、地域での活動を計画し、また行動に移すための能力を養ってもらおうと、長寿社会開発センターが開いた。

この日は受講生21人が、長寿社会開発センターの宮坂正巳伊那支部長から修了証書を受け取った。

受講生は昨年5月から、現場での福祉体験や認知症予防の講義など15回の講座を受講してきた。

宮坂支部長は、「これまで培ってきた経験に、学んだ知識を加えてさらに活躍してください」とあいさつした。

修了者を代表して東條興一さんは「これまで学んできたことを活かして、地域のリーダーとして頑張っていきたい」と話していた。 -

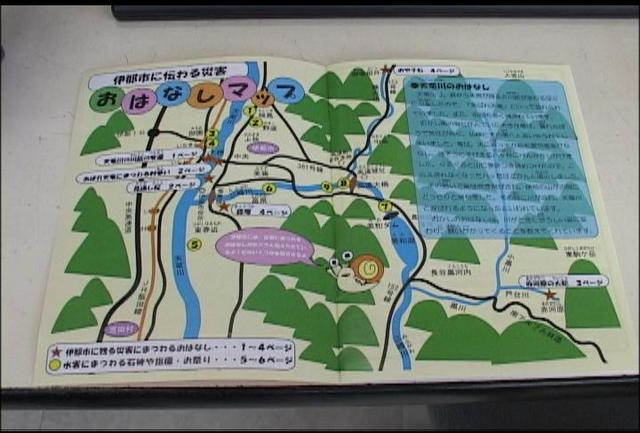

災害お話マップ完成

天竜川上流域災害教訓伝承手法検討会は12日、伊那市に伝わる天竜川の災害や伝承などをまとめた小冊子を発行した。

発行したのは「伊那市に伝わる災害お話マップ」。

天竜川水系のどこでどのような伝説が残っているのか一目でわかるようになっている。

冊子では、伊那市長谷黒河内に七色のうろこを持つ大蛇がいて、ヤマトタケルが退治したといった伝説や、水害に関係しているお祭り・石碑などを紹介している。

この冊子は、有識者や学校関係者などで組織する天竜川上流域災害教訓伝承手法検討会が、市内に残る資料などから作成した。

国土交通省天竜川上流河川事務所で配布しているほか、研修会などで活用していくという。 -

現地レポート 伊那西小児童の南大東島訪問

長野県伊那市の伊那西小学校の児童たち12人と付き添いの池上眞澄校長・伊藤正通教諭の14人が、2月5日から3泊4日で沖縄県南大東島を体験訪問した。

産直市場グリーンファームが、遠く離れた南海の孤島=沖縄県南大東島の青パパイヤの販売を引き受けたことをきっかけにして、2005年以来、同島と伊那地域の住民交流が続いている。今回はじめて、伊那市の子供たちが同島を訪ね、島民宅にホームスティしながら、山国信州では味わえない南の島の自然や生活を体験した。

訪問にあたっては、産直市場グリーンファーム代表の小林史麿さんと、伊那市教育長の北原明さん(2008年に個人の資格で同島を訪問)が「西小児童の南大東島訪問支援カンパ」を呼びかけ、150人の市民から34万円が集められた、経費の一部に当てられた。近隣の住民宅全戸を訪ねて協力を要請して回った人もいた。

南大東村からも交流拡大のために経費の一部が寄せられた。

訪問の様子と島民の感想が、南大東島教育委員会の宮城克行さんから報告されているので掲載する。 -

上伊那果樹推進協議会発足

上伊那果樹共済推進協議会が9日発足し、平成23年春までに、果樹共済の加入率を50%とする目標などを確認した。

協議会は、上伊那地方事務所や市町村、JA、南信農業共済組合などで組織する。

果樹共済は、リンゴやナシ、モモ、ブドウを対象としたもので、掛け金の半分は国が負担している。

しかし加入率は、全国平均で約25パーセントと低く、制度そのものを見直そう竏窒ニの一部意見もあるという。

農家のセーフティーネットである共済の維持に向け、昨年9月に上下伊那、諏訪地域でつくる南信地域果樹共済推進協議会が設立され、より具体的な活動を実行していこうと下伊那に続いて上伊那協議会が発足した。

平成20年の上伊那地域での栽培面積に対する加入率は34・3パーセント。協議会では、加入率50パーセントに向け▽市町村役場やJA各支所へパンフレットの設置▽制度の説明会開催▽未加入の生産者に対して委員が訪問する竏窒ネどの活動をしていく計画。

協議会長に選ばれた曽我逸郎中川村長は、「ひょうや台風など農業経営のリスクから、農家が安心して生産できるよう共済推進に向け皆で協力していきたい」とあいさつした。 -

上伊那のレギュラーガソリン価格値上がり、続落止まる

上伊那地方の1リットルあたりレギュラーガソリンの価格は9日現在111.6円で前月13日の調査に比べて2.8円高く、昨夏から続いた続落傾向が止まり値上がりに転じたことが県企画部の調査で分かった。ハイオクガソリンも2.8円高の123.5円。一方で軽油は1.3円安の103.8円、灯油も18リットルあたり1154.2円で4.5円値下がりした。

県内78店舗を電話による聞き取りで調査。県平均のレギュラーガソリン、ハイオクガソリンはともに前月に比べて3.1円値上がりし、109.9円と121.2円となった。昨年8月以来6カ月ぶりの値上がり。軽油は1.2円安の102円、灯油は8.1円安の1151.3円だった。 -

高校入試前期選抜試験

県内の公立高校で9日、高校入試の前期選抜試験が行われた。県教育委員会によると、どの会場も混乱なく試験を終えたという。

今朝8時の伊那市の気温はマイナス4℃と寒い朝を迎えた。

伊那弥生ヶ丘高校では、マフラーやコートなど寒さ対策をした中学生が、校門の前で忘れ物がないか確認し、試験会場へと入っていった。

ある中学生は、「面接試験ではハキハキ受け答えしたい」と話し、比較的リラックスした表情を見せていた。

県教育委員会がまとめた概況によると、前期選抜の全日制には、9890人が志願し倍率は1・73倍、定時制には92人が志願し倍率は0・68倍、多部単位制には273人が志願し倍率は1・71倍となっている。

前期選抜試験の合格発表は17日に行なわれる。 -

ブラジル人支援のSOSネットワークが相談会

不況の影響で生活に困っているブラジル人などが、今後の生活について考える集いが7日、箕輪町の木下公民館で開かれた。

これは仕事を失ったブラジル人などを支援している上伊那医療生協SOSネットワークが開いた。

約70人が集まり、生活上の悩みや将来への不安など、それぞれが抱えている問題を出し合っていた。

出席者からは、「お金がなく病気になっても医者に診てもらうことができない」「子どもを学校に行かせることができず将来が不安」などの声が上がっていた。

また仕事についても、「突然解雇を言い渡された」「雇用保険などについて雇い主から説明がなかった」という声のほか、「就職相談会に行ったものの、外国人は対象外だと言われ何もできずに帰ってきた」と話す人もいた。

SOSネットワークでは、食糧など広く支援物資の提供を呼びかけるほか、外国人の相談受け付けや一時的に住むことができる拠点づくりを進めていきたい竏窒ニしている。 -

信州フラワーショー2009

県下最大級の花のイベント、ウインター2009信州フラワーショーが5日から、伊那市のJA南信会館で始まった。

県内の花卉生産者の技術向上などを目的に、JA全農長野が毎年開いているもので、会場にはアルストロメリアを中心に、この時期栽培される花およそ400点が並んでいる。

審査の結果、最高賞にあたる農林水産省関東農政局長賞には、飯島町の久保田卓二さんのアルストロメリアが選ばれた。

久保田さんの花は、色や形、ボリュームなど全体的にバランスが良かったことが評価された。

JA全農長野では、「原油の高騰など厳しい状況が続いているが、素晴らしい花がたくさん集まった。ぜひ多くの人に見に来ていただきたい」と来場を呼びかけていた。

また、会場には招待を受けた伊那市内の園児たちが訪れ、関係者から説明を受けながら見学していた。

ウインター2009信州フラワーショーは6日午後1時まで。 -

長野県景観フォーラムINA

景観について考える長野県景観フォーラムINAが5日、伊那市のいなっせで開かれた。

このフォーラムは、地域住民による景観づくりを活性化しようと長野県などが開いた。

県全体のフォーラムは平成13年以来、8年ぶり。今回は、伊那市の西箕輪ふるさと景観住民協定者会が去年、県内で初めて景観育成特定地区に指定されたことから、伊那で開かれることになった。

フォーラムでは、「美しい信州の景観づくり功労賞」の表彰が行われた。

住民の自主的な景観づくり活動で、模範となる優良な取り組みを表彰するもので、西箕輪の住民協定者会をはじめ諏訪市や上田市などの5団体が受賞した。

受賞団体を代表して、西箕輪の住民協定者会が活動発表をした。

この会は、平成17年に景観住民協定を締結して県の認定を受けた。平成20年9月には県条例の景観育成特定地区に県で初めて指定され、地域住民と景観保全や広報活動などに取り組んでいる。

事務局長の山口通之さんは、「景観形成を地区づくりの一環として位置づけることが課題」と話した。

講演会も行われ、東京大学アジア生物資源環境研究センター教授の堀繁さんが良い景観について話した。

堀さんは、「景観とは目でみること。良い景観とは、見たいものが見やすいこと」と説明し、「景観で地域が評価される。よい景観を作るには、見たいものを見やすくし、見たくないものを見せないようにすること」と話していた。 -

木曽駒ケ岳の植生復元対策検討

中央アルプス木曽駒ケ岳の周辺で荒廃が進んでいる高山植物の植生を復元する対策事業の検討会が3日、伊那市の南信森林管理署で開かれた。

これは、中部森林管理局がボランティアと共に取り組んでいるもので、この日の検討会にはボランティア団体や有識者ら約20人が出席した。

検討会では今年度の取り組みが報告された。

復元作業は、荒廃が著しく緊急性の高い場所を選んで行われた。

風雨などにより土壌が流れないようにヤシなどの繊維でできたマットを地面に敷くほか、周辺から採取した種をまくなどする。

作業は4年目で、今年度は木曽駒ケ岳に向かう9合目付近の3カ所、およそ210平方メートルの範囲で、ボランティアなど31人が参加してマットの敷設などをした。

また、平成17年度から19年度までの作業範囲で、21の調査地点のうち9地点でイワツメクサなどの植物の分布量がわずかに増加したとの結果も報告された。

来年度以降の事業については、中岳から木曽駒ケ岳までの登山道沿いを対象に、およそ210平方メートルの範囲で復元作業を行う計画で、作業では、植物が今生えている状況を参考にしたマットの敷設方法なども研究する予定。

この植生復元対策事業は、5年目となる来年度に終了するが、マットの敷設作業や調査は継続していくことを決めた。 -

定額給付金の支給対応に向け、準備進む

定額給付金の支給に対応するため2日、上伊那8市町村の担当者会議が伊那市の上伊那情報センターであった。

会議は、給付金の関連法案が来月中旬に国会で成立する見通しが立ったことを受け、統一した準備を進めようと開かれた。

上伊那8市町村では、支給データの基礎となる住民登録や外国人登録などを共同電算処理しており、定額給付金支給に向け、統一したデータ処理や事務処理を行う。

この日の会議では▽23日までに給付対象者へ送付する申請書類を作成し、各市町村の担当部署へ届ける▽定額給付金の支給日に定期的な締切を設ける▽自治体が任意で毎月10日・20日・月末の中から設定する竏窒アとなどが決まった。 -

住基カード図書館で利用可能に

飯島町を除く上伊那7市町村の公立図書館で1日から、住民基本台帳カードが図書館カードとして使用可能になった。このうち伊那市立伊那図書館では、運用開始のセレモニーがあり、小坂樫男市長が住基カードを使って6冊の本を借りた。

すでに住基カードを持っている人は、「図書館利用」を追加登録すれば、図書館カードとして使えるようになり、本が借りられる。

上伊那全体の住基カードの発行枚数は、昨年度末現在で2万4952枚。伊那市では、1万3485枚となっている。

現在住基カードは無料交付しており、小坂市長は「交付は簡単なので、確定申告の待ち時間の間にでも作っていただきたい」と呼びかけていた。 -

上伊那福祉協会50周年式典

社会福祉法人上伊那福祉協会の創立50周年記念式典が30日、いなっせで行なわれ、元日本テレビアナウンサーの小林完吾さんの記念講演もあった。

上伊那福祉協会は、昭和34年に設立された南箕輪養老院会が基になっていて、現在では老人ホームなど10の施設を上伊那地域で運営している。

会長の平澤豊満箕輪町長は、「法律のしばりもあり、厳しい経営を強いられているが、住民からの期待は年々高まっている」と式辞を述べた。

式典では、50周年を記念してデザインを公募したロゴマークとイメージキャラクターが発表され、感謝状が贈られた。

元日本テレビアナウンサーの小林完吾さんは、「私の介護録 悔いなき看取りを」と題し講演した。

小林さんは、講演中で倒れた話を皮切りに福祉や医療、高齢化社会の問題について話した。

上伊那地域の高齢化率は、25パーセントで4人に1人が65歳以上の高齢者。福祉協会の施設のベッド数は816床だが満床状態で、入所は順番待ちの状況となっている。 -

厳しい実情次々と経済情報交換会で各機関が現状報告、12月の有効求人倍率は0.69倍に

急激な景気悪化を受けて県や上伊那地域の市町村、商工団体、金融などの38機関は30日、経済情報交換会を県伊那合同庁舎で開いた。伊那公共職業安定所はこの日発表された上伊那管内12月の有効求人倍率が0.69倍になったと報告。前月よりもさらに0.18ポイントも落ち込み雇用情勢のさらなる悪化が鮮明になったが、出席者からは受注減により雇用面でも極限状態にある零細企業への支援拡充などを求める意見もあがった。各種商談会に積極的に参加するなど、厳しい状況のなかにあっても情報収集を怠らず受注機会を設けていくことが不可欠といった声もあった。

各機関が現況や対応状況を報告。希望退職を行ったが今後は肩たたきをしてでも人員整理を行おうと予定している企業があることや、仕事現場に行くガソリン代さえない零細企業の悲鳴にも似た相談内容なども情報として寄せられた。

派遣社員の削減により管内のアパート入居率が急落し、アパート経営者に大打撃を与えているといった報告もあり、今回の不況が地域社会全体に大きな影を落していることも改めて浮き彫りになった。

宮坂正巳上伊那地方事務所長は「上伊那の景気回復を図るには各機関の連携が不可欠」と呼びかけ、今後も情報を収集するなかで対策につなげていきたい考えを示した。 -

JA上伊那農業振興大会

農業生産の拡大のため組合員同士の団結を図ろうと28日、JA上伊那農業振興大会が開かれた。

大会は年に1度開かれているもので、この日は組合員など230人が参加した。

大会で宮下勝義代表理事組合長は、「経済状況の悪化で農業も商工業もひっ迫した状態。一人一人が明確な将来の見通しを立て上伊那の農業振興に尽力してほしい」とあいさつした。

この後、記念講演が行われた。

講師は、関東地区昔がえりの会の小暮郁夫社長が務めた。

昔がえりの会は、30戸の農家がH11年に立ち上た農業生産法人で、農作物の生産、販売、営農支援などを行っている。

小暮社長によると▽農業のみで充分な生計をたてられること▽生きがいのある農業経営竏窒フ2つを目標としいて、それを実現するために▽生産コストの削減▽出荷規格の簡素化▽機械の共同利用▽農地の集積による生産規模の拡大竏窒O底したという。

JA上伊那のH19年度の販売実績は約161億4千万円で、将来的な目標を200億円と定め、生産の拡大、農業振興に取り組んでいくという。 -

スギ花粉飛散例年よりやや多い

飯田保健所は今年の飯田下伊那のスギ花粉の飛散予測を28日、発表した。

今年は例年よりやや多く飛散する見込み。

飯田保健所によると、スギ花粉の飛散開始時期は2月21日ごろからとしており、昨年より2週間ほど早い。

スギ・ヒノキの花粉飛散量は、昨年より多く、例年よりやや多い量になると予測している。

飯田保健所では、花粉症の人は医療機関や薬局に相談するなど早めの予防対策を呼びかけている。 -

県がインフルエンザ警報発令

伊那市内の高校では学級閉鎖県は28日、インフルエンザが全県に流行していることから、インフルエンザ警報を発令した。

県の感染症発生動向調査では、今月19日から25日の1週間で一つの医療機関のインフルエンザ患者数が30人を超えている。そのため県では、全県に流行が拡大しているとして、この冬、初となるインフルエンザ警報を発令した。

県衛生部によると、伊那市内の高校2年生のクラスで、生徒数36人中9人が発熱や咳などの症状を訴え欠席しており、このクラスでは26日から30日までの間、学級閉鎖の措置をとっている。

県では、うがい、手洗いなど感染予防につとめるよう、呼びかけている。 -

新春囲碁大会

日本棋院上伊那支部の新春囲碁大会が25日、伊那市西春近のサンライフ伊那であった。

今年最初の大会で、会員を中心に箕輪町から中川村までの34人が参加した。

大会は、会員同士の交流を図るとともに、互いの腕前を競う場として開かれている。

この日は3段以上のクラスに19人、2段以下のクラスに15人が参加し、1人5局ずつ、クラス別のリーグ戦で競った。

小中学生も参加し、大人との対局に臨んでいた。

参加した人たちは、一手一手先を読みながら碁を打ち、今年の初碁会を楽しんでいた。

大会の結果、3段以上のクラスは箕輪町の林睦之さん、2段以下のクラスは南箕輪村の太田啓介さんが優勝した。 -

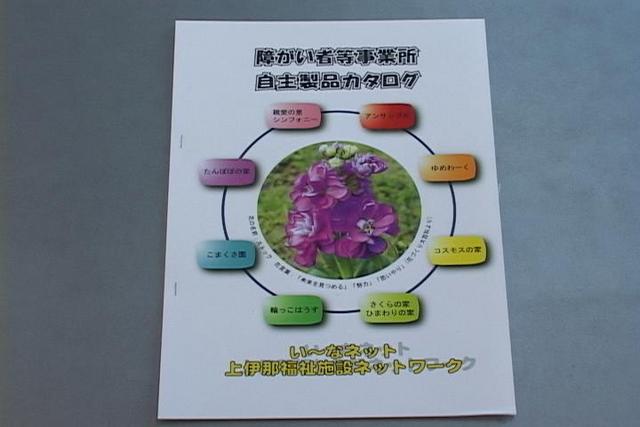

障害者施設の自主製品カタログ完成

販路を広げ工賃アップを図ろうと、NPO法人長野県ヘルプセンター協議会と上伊那にある8つの障害者福祉施設が、自主製品をPRする「自主製品カタログ」を作成した。

カタログには、伊那市のアンサンブル伊那、ゆめわーく、コスモスの家など、上伊那にある8施設の自主製品が掲載されている。

商品はクッキーやケーキ、小物入れ、お茶などさまざまで、値段や注文方法を各ページに載せている。

複数の施設の製品を掲載したカタログは、県内でも初めての試みになる。

障害者就労支援センターなどの利用者は、普段、各施設で製品作りをしている。

しかし、それを販売して得られる収入は極端に低く、時給に換算すると100円程度だという。

カタログは120部作り、今後、各市町村の窓口や企業に配布する。増刷も予定している。 -

キッズ自然エネルギー活用コンテスト

小学生が自然エネルギーの活用事例を発表するキッズ自然エネルギー活用コンテストが24日、伊那市役所で開かれた。

コンテストは、次代を担う子どもたちに環境に対する意識を高めてもらおうと、伊那テクノバレー地域センター、リサイクルシステム研究会が初めて開いた。

上伊那郡内の小学校6校が参加し、学校で実践している水力や風力、太陽光エネルギーなどを利用した活動について発表した。

このうち伊那西小学校の6年生は、動かなくなっていた水車を復旧してソバの粉をひいた活動や、水車による発電についての研究成果を発表した。

またエコについてPR活動を行っている富県小学校の6年生は、自作の演劇を披露し、節電、ゴミの分別など、一人ひとりが心がける大切さを呼び掛けた。

コンテストの結果、エコ委員会を作り、ペットボトルを使った湯沸かし機や雨水タンクを利用した節水などに取り組んだ赤穂東小学校が大賞に輝いた。 -

子どもたちの自然エネルギー活用コンテスト初開催、大賞に赤穂東小エコ委員会

伊那谷の企業20社でつくる伊那テクノバレーリサイクルシステム研究会(会長・向山孝一KOA社長)は24日、環境活動を幅広く浸透させようと初めての「KIDS自然エネルギー活用コンテスト」を伊那市役所で開いた。自然にやさしい活動を熱心に展開する上伊那の6小学校が参加。ペットボトルに入れた水を太陽熱で温めて清掃に利用するなど、年間数十万円の節電を全校児童あげて実践している駒ヶ根市の赤穂東小学校エコ委員会を大賞に選んだ。

同小では4年前の5年生が愛知万博を訪れ、環境問題に関心を寄せたことを契機に取り組みを開始。エコ委員会が中心となって全校の省エネ活動を推進するほか、反射板を使った太陽熱利用装置も児童自らが手づくりし、各学級で清掃時のお湯として使っている。

審査委員長も務めた向山会長は「校内のみならず家庭や地域社会にも活動の輪を広げ、世界にも目を向けたボランティア活動にもつながている。深く感銘した」と講評した。

残る5校の取り組みも高く評価し、それぞれ特別賞を贈った。参加した小学校の取り組みは冊子にして、伊那谷の全小中学校に配布。コンテストは来年度も学校、家庭などに幅広く呼びかけて行う予定だ。 -

ふるさと就職面接会

3月に卒業を控えた学生などを対象とした上伊那地域合同就職面接会が23日、伊那市のプリエキャスレードで開かれた。会場には、3月卒業予定の学生のほか、一般求職者など150人ほどが集まった。

この時期の参加事業所は例年40ほどだが、今年は不況のあおりを受け、3割ほど少ない27の事業所が参加した。

特に製造業は、前年の20社に対し6社の参加となった。

参加した高校3年生は、「製造業で仕事を探しているが、なかなか見つからない。4月までに就職を決めたいので、業種の幅を広げて考えるつもりです」と話していた。

また会場には、長野県新規就農相談センターなどが開く就農相談のブースが、初めて設置された。

これは、農業人口を増やすとともに、雇用拡大につなげよう竏窒ニ開かれた。

この相談コーナーは、伊那のほか県内3カ所で開かれる就職面接会にも設置される。 -

合同就職面接会に前年13社下回る27社、求人減に対して求職者倍増

伊那公共職業安定所(ハローワーク伊那)は23日、上伊那地域合同就職面接会を伊那市西町のプリエ・キャスレードで開いた。参加企業は前年同期に開いた面接会を13社下回る27社だったのに対し、職を求めて訪れた人たちは前年の倍近い153人。特に現場製造職の落ち込みは激しく、前年の面接会に61人もあった求人はわずか1人にまで激減した。働いていた職場の経営悪化に伴い解雇や雇い止めされた人の姿もあり、厳しい雇用情勢を如実に示した。

製造業で正社員として働いていたが不況の影響で解雇されたという上伊那郡内の30歳男性は、企業との面接を終えて「やはり厳しい」と唇をかんだ。製造の職を求めて求職活動の毎日だが「ひとつの求人に対して10倍や20倍の競争率が普通になっている」とも。実家で暮らすため何とか生活をつなぐが「今後もあたるだけ、あたるしかない」と続けた。

同じく製造現場の仕事をしていたという伊那市内の40代男性は、この日の会場に足を運んだものの希望職種の求人がなく面接を受けなかった。「技術力があるとか、手に職があるとか必要になっていて難しい。若くもないですから」ともらした。

面接会には数社の製造業が参加したが、大半は技術専門職。ある製造業の採用担当者は「現場の製造職は募集する状況にない。高い専門的な能力がある人に限って採用している」と話す。

製造の求人が激減する一方で、目立ったのが介護や看護職などの求人。ある福祉施設の担当者は「製造業の派遣などで解雇された人からの求人問いあわせが急激に増えている」と説明する。「中途で入った人は経済が立ち直った時に再び転職されてしまうのではと不安もあるが、この不況が私たちにとって労働力を確保する絶好機であることもたしか」と話し、求職者との面接に臨んでいた。

また、会場には農業法人への就職や就農を考えている人たちの相談窓口も設けられ、若者らが熱心に担当者から説明を受ける姿もみられた。

生産工程管理の仕事をしていたという伊那市内の男性(31)は「不況だが自分をもっと試したいと思い会社を辞めた。今日の面接を受けに来ている人の数を見ても厳しいと感じるが、適正をみながら長く働ける職場をあわてずに探していきたい」と語り、食品業界に勤めながら職を探している上伊那郡内の男性(30)は「このような時でも自分にあった仕事があるはずなので、求職活動を続けていきたい」と話した。

同安定所の野口博文所長は「今日の面接会でも切迫感の高さが伝わってきたが、今までと違った職種、企業に入るチャンスであるとも言える。幅広く考えてほしい」と語った。 -

あるしん中小企業景気動向

アルプス中央信用金庫は、去年10月縲・2月の伊那谷の経済動向をまとめた。それによると今年の見通しについて、9割の企業が自社の業績悪化を予想していることがわかった。

これは、あるしんが年に4回行っている定期的な景気動向調査によるもの。

今年の見通しについては、ほぼ100%の企業が「景気は思わしくない」と回答している。

自社の業績の見通しについては、「普通」「回復へ向かっている」と答えた企業が1割にとどまり、9割の企業で業績悪化を予測する結果となった。

売り上げ額の伸び率については、8割の企業が「減少する」と回答し、特に製造業・建設業・卸売業では、「減少する」との回答が去年の3割から今年は8割へと増加していて、悪化傾向が強まり厳しさが増す見通しとなっている。

自社の業績が好転する時期については、今年中に「良好感が出る」と回答した企業が3割だが、製造業・建設業・卸売業では、半分の企業で業績が上向くのは2年以上先と予測している。

サービス業では半数を超える企業が「業績改善の見通しがたたない」と回答している。

あるしんでは、「景気回復や中小企業支援の政策が急務であり、今年も厳しい景気の状況となる見通し」としている。 -

太陽光発電補助金説明会

住宅用太陽光発電の設置費用を国が補助する制度の説明会が21日、伊那合同庁舎で開かれた。

この説明会は、国の補助制度を広く知ってもらおうと、長野県が県内4会場で開いている。

この日は、上伊那や諏訪地域からの一般や企業関係者など60人が会場を訪れ、県の担当者から説明を聞いた。

一般家庭で太陽光発電システムを設置する場合、平均で210万円から280万円ほどの費用がかかる。

国の制度は、その費用の約1割程度を補助するもので、金額は1キロワットあたり7万円となっている。

対象となる発電システムは▽設置費用が1キロワットあたり70万円以下のもの▽余った電力を電力会社に販売できる機能があるもの竏窒ネど。

また上伊那では、伊那市と駒ヶ根市が独自に太陽光発電の設置補助を行っているが、国の補助制度と市町村の補助制度の併用も可能となっている。

県の担当者によると、長野県は日照時間が比較的長く涼しい気候のため太陽光発電に適しているということで、地球温暖化防止のための新エネルギーの普及を図っていく考え。

今年度の申請の締め切りは3月31日までで、県の窓口は長野県環境保全協会となっている。 -

28社が参加して上伊那地域合同就職面接会23日に

伊那公共職業安定所(ハローワーク伊那)は23日午後2時から、上伊那地域合同就職面接会を伊那市西町のプリエ・キャスレードで開く。一般求職者と就職先が未定の今春新規学卒者が対象で28社が参加を予定。未曾有の不況の影響で参加企業は昨年同時期に開いた面接会に比べて12社減っているが、「各企業と直接話ができる貴重な機会」と求職者に呼びかけている。

昨年11月の上伊那地方の有効求人倍率は0.87倍。2002年12月以来6年ぶりの低水準で、雇用情勢は年明け後も一層の厳しさに。今回の面接会でも製造業の落ち込みを受けて現場生産職の求人が減少する一方で、介護職など福祉分野や営業系の割合などが強まっている。

「職種の転換も含め、現実を重視しながら仕事をどのように考えていくかが就職のカギを握っている」と同職安の担当者。面接会は午後4時(受け付けは同3時20分)まで。参加費や事前申し込みは不要で、問い合わせは同職安0265・76・1000。 -

県政課題について意見交換

「こんにちは県議会です」開催

県政の課題について意見を交わす「こんにちは県議会です」が20日、伊那市のいなっせで開かれ、産業について活発な意見交換が行われた。

これは、特定の県政課題について、県議会の正副議長、議員が市町村長や市町村議会議員、関係団体と意見を交わし、問題解決に努めようというもの。

今回は「地域を支える力強い産業づくり」をテーマに、南信地域を対象に開かれた。

県商工部の荒井英彦部長が産業づくりの現状を説明し、続いて行政や関係団体の代表が意見発表した。

上伊那地区では、伊那商工会議所副会頭でサン工業社長の川上健夫さんが、「若手の人材育成は欠かせない。工科短大をこの地に設置してほしい」と要望した。

これについて木下茂人県議会議員は、「人材の地域定着には工科短大は意義がある。実現の方向を県としても考えてほしい」と話した。

また、長野県経営者協会上伊那支部長で伊那食品工業会長の塚越寛さんは、「企業は研究開発型でないといけない。研究開発に対する補助がもう少しあってもいいのではないかと思う」と話した。

上伊那広域連合長の小坂樫男伊那市長は企業誘致や人材確保への支援、箕輪町商工会会長でマツシマ社長の小林紀玄さんは高度な技術育成の体系的な取り組みを要望していた。 -

平成21年度大学入試センター試験始まる

平成21年度の大学入試センター試験が全国一斉に始まった。上伊那地区でも南箕輪村の信州大学農学部、駒ヶ根市の長野県看護大学の2会場で試験が行われた。

このうち信州大学農学部には、朝8時頃から伊那北高校や伊那弥生ヶ丘高校などの生徒たちが足を運んでいた。

生徒たちは、高校の担任から励ましの言葉を受けながら、教室へと向かった。

1日目は公民、地理歴史、国語、外国語の試験が行われた。

独立行政法人大学入試センターによると、今年度のセンター試験の志願者数は、全国では去年より596人多い54万3981人。長野県では去年より14人多い1万3人。

また、上伊那地区2会場でのセンター試験志願者数は、合計で1364人となっている。

センター試験は各会場で18日も行われ、理科、数学の試験がある。 -

伊那ファイターズ卒団式

上伊那の中学生を対象にした硬式野球チーム「伊那ファイターズ」の卒団式が10日、箕輪町の伊那プリンスホテルで行われた。

式には、チームの関係者や保護者ら約100人が出席し、中学3年生の卒団を祝った。

去年、伊那ファイターズは、春の信越大会への出場をかけた一戦で、ノーヒットノーランで勝つなど、勝負強いチームだった。

伊那ファイターズ代表の登内英夫さんは「チームで学んだ精神を忘れる事なく、より磨きをかけ、これからの人生を歩んでほしい」とあいさつし、一人ひとりに修了証を手渡した。

チームを指揮し生徒達を指導した松・ス一成監督は、卒団する8人との思い出を振り返り、これからの野球人生にエールを贈った。

卒団する8人を代表して、前主将の藤綱友広くんは、残った後輩たちに「全国大会出場を目標に練習に励んでください」と激励し、「自分たちも甲子園出場を目指し頑張ります」と決意を述べた。 -

信濃の国のDVD寄付

県の歌「信濃の国」を信州の映像でつづる番組を制作したNHK長野ビデオクラブのメンバーが15日、上伊那の小中学校にDVDを寄付した。

NHK長野ビデオクラブ南信支部長の武田忠芳さんら4人が、上伊那教育事務所で開いた小中学校の校長会会場を訪れ、DVDを寄付した。

DVDは、県内全ての小中学校と特別支援学校600校に1枚ずつ寄付されていて、この日は上伊那52校分が学校長会に渡された。

南信支部長の武田さんは、「最近の子どもは、信濃の国を歌えなくなってきている。DVDをみて理解を深め、途絶えることなく歌って欲しい」と話していた。

信濃の国のDVDは、県の歌が制定されてから40年になることを記念して、県内各地のビデオ愛好者が協力し、1年半の撮影期間をかけて制作した。

小諸高校音楽科などによる合唱にあわせ県内各地の四季折々の映像をつづっているほか、歌詞の解説、歴史やエピソードなどが盛り込まれた35分の内容になっている。

278/(水)