-

上伊那小学生陸上大会 きょう

第25回上伊那小学生陸上競技大会、兼第41回上伊那春季記録会は24日、伊那市陸上競技場である。小中学生や高校生を含む一般のアスリートたちが自己記録更新を目指す。上伊那陸上競技協会、伊那毎日新聞社など主催、KOA協賛。

小学生陸上は、上伊那の34小学校、3クラブの4縲・年生計917人がエントリー。100メートル、千メートル、80メートル障害、400メートルリレー、走り高跳び、ソフトボール投げなど計17種目で熱戦を展開する

午前8時20分から開会式、8時40分から競技開始。小雨決行。 -

上伊那医師会 伊那中病での夜間1次救急診療を継続

上伊那の公立3病院事務長、8市町村担当課長らでつくる上伊那医療問題研究会が21日、伊那市内であった。上伊那医師会は、医師不足に伴う伊那中央病院(伊那市)の夜間の1次救急医療の応援体制を継続する考えを示した。夜間診療所の開設は引き続き、検討する。

上伊那医師会は昨年7月から、伊那中病で平日午後7縲・0時、会員1縲・人が比較的軽い傷病者の診療に当たっている。

昭和伊南総合病院(駒ケ根市)でも7月半ばから、夜間の1次救急医療を担う。伊那中病での診療協力は6月末までの契約だが、1年間延ばす。

そのため、伊那市が旧伊那中央総合病院跡地に移転新築する保健センターへの夜間診療所の併設は設計に盛り込まないことにした。

伊那中病地域救急医療センターの専従医師は3人で、昨年度末に比べて1人減員。

1次救急の患者は1日2縲・0人程度で、昨年度に比べて3割ほど減少した。伊那中病は救急医療に力を注ぐため、重症な患者を優先するなど地域住民に広報した結果が表れたとみる。 -

上伊那産業振興会理事会

地域産業の活性化のため、上伊那8市町村の首長や企業の代表者らでつくる上伊那産業振興会(向山公人理事長)は22日、08年度理事会を伊那市西箕輪の伊那技術形成センターで開いた。理事など10人が出席し、07年度の事業報告と決算を承認した=写真。任期満了に伴う正副理事長の改選が行われ、全員が再選された。任期2年。

事業報告の中で、07年度に国の同意を得て上伊那地域産業活性化基本計画を策定したことにより、計画が08年4月にスタートしたことなどが報告された。5年間の目標として▽製造品出荷額700億円増▽製造業従事者千人増▽新規立地50件竏窒ネどを掲げている。

正副理事長は次の皆さん。

▼理事長=向山公人▼副理事長=小坂樫男、塚越寛 -

消防広域化に向け協議会発足へ

常備消防体制の充実、強化を目的として国などが進める消防広域化の流れを受け、中南信地域全域を一つの消防本部が管轄する新体制への移行の動きが始まっている。法定協議会で「広域消防運営計画」を策定する準備段階として、関係者による任意協議会が8月をめどに発足する。構成団体は伊那消防組合、伊南行政組合のほか、松本、北アルプス、諏訪、木曽、南信州の各広域連合の計7団体で、委員はそれぞれの長や市町村長、学識経験者など、各団体から5人ずつ選出された計35人。協議会には幹事会、専門部会、分科会などを設置し、中南信広域消防のあるべき姿の検討や、基本的事項、各種事務事業、整備計画、財政などのさまざまな事項について調査、研究、調整を進めていく。必要経費は各構成団体からの負担金を充て、臨時経費として特別交付税措置(2分の1)の活用を見込む。

方向性に一定の合意が得られた上で、09年12月ごろに法定協議会に移行し、10年度内に広域消防運営計画を決定。11年度に協定に調印し、関係市町村議会の議決、県知事の許可などを経て、12年度に広域消防の新団体を発足させたい考え。

県は1月、県内の消防管轄区域を大きく2つに分け、中南信と東北信の2消防本部体制とする方針を打ち出している。広域化によるスケールメリットとして▽管理部門や指令業務の統合で生み出した要員を現場活動に振り向けられる▽救急・救助隊員、予防要員の専任化、専従化により、消防力の充実、強化が図れる竏窒ネどを挙げている。広域化に伴って消防署数や職員数の削減はしない。消防団は対象外。 -

第25回上伊那小学生陸上競技大会 あす

第25回上伊那小学生陸上競技大会、兼第41回上伊那春季記録会は24日、伊那市陸上競技場で行う。上伊那陸上競技協会、伊那毎日新聞社など主催、KOA協賛。

小学生陸上は、上伊那34校、3クラブから4縲・年生男女計917人がエントリー。100メートル、80メートル障害、走り幅跳び、ソフトボール投げ、男女混合400メートルリレーなど17種目で競う。各種目上位5人(チーム)を県大会(6月29日、松本市)に推薦する。

春季記録会は、小学4年生縲恪mZ生を含む一般が出場し、800メートル、3千メートル、棒高跳び、砲丸投げなど27種目でアスリートたちが自己新記録を目指す。

午前8時20分から開会式、8時40分から競技開始。小雨決行。 -

建設リサイクル法に係る一斉パトロール

上伊那地方事務所は21日、建設リサイクル法に係る一斉パトロールで、伊那管内でリサイクル法に基づく対象の新築、解体工事現場18カ所を巡視した。

建設リサイクル法の内容の周知を図り、建設工事現場などにおける分別解体などの状況確認と無届事の工監視をすることで、建設リサイクル法の実行性をより高める目的で年2回実施。

上伊那地方事務所の建築課と環境課、解体工事業協会の7人が2班に分かれ、新築工事4カ所、解体工事14カ所を、標識の設置の有無、工事業者の登録状況、解体工事現場の分別解体の実施状況、再資源化の実施状況などを重点に調査した。

地方事務所によると、18カ所のうち工事業者登録はしているが建設業の許可票あるいは解体工事業登録票の未表示が1カ所あり、現場で標識設置を指導。このほかは特に問題なく、「リサイクル法はある程度普及していると思う」という。 -

長野県中期総合計画説明会

長野県中期総合計画の上伊那地域での説明会が19日、伊那合同庁舎であった。市町村・広域連合職員、計画策定時に実施した地域懇談会出席団体関係者らが、計画の概要や上伊那地域の施策展開などの説明を聞いた。

中期総合計画(08縲・2年度)は、県が多くの課題に直面している状況を飛躍のチャンスと捉え、選択と集中により素晴らしい長野県にしよう-と、2千件もの意見や要望を踏まえ、06年に県総合計画審議会に諮問し、07年9月の答申を受け、同年12月の県議会で議決された。

基本目標は「“活力と安心”人・暮らし・自然が輝く信州」。めざす姿に「豊かな自然と共に生きる長野県」など5項目、挑戦プロジェクトに「1人当たり県民所得全国レベルへの挑戦」など7テーマを掲げる。施策・目標を分かりやすくするため、施策展開の5つの柱を掲げ、44の主要施策、127の達成目標を示した。

県内10地域別の特性と発展方向の編で、上伊那地域のテーマは「豊かな自然と調和する産業 未来へつなぐ安心・ふれあいのまち」。

施策展開は(1)豊かな自然環境と調和した多彩な産業の振興(2)健康でいきいきと暮らせる生活環境づくり(3)広がりとつながりのある地域づくり・人づくり-の3項目。下水道などの整備促進と廃棄物処理の適正化・再資源化の推進、医療提供体制の確保、JR飯田線の乗り継ぎ改善や特急乗り入れなどによる北信地域や首都圏との時間距離短縮の働きかけ-などを盛り込んでいる。

説明会は県下10地域で実施。県政出前講座でも説明をしている。希望グループは企画課(直通TEL026・235・7014)へ。 -

長野県自然保護レンジャー・長野県自然観察インストラクター合同研修会

長野県自然保護レンジャーと長野県自然観察インストラクターの合同研修会が17日、伊那市の伊那合同庁舎であった。約30人が信州大学放送公開講座のビデオや山岳写真家・津野祐次さんの講演に学んだ。

津野さんは、「山岳写真家から見た最近の中央、南アルプスにおける状況」をテーマに話し、「自然界の状況をよくよく観察し理解することを出発点に、人間と自然がどのような関係を築いていくのか、皆さんに主体となって話し合いし、実践していただきたい」と期待を寄せた。

南アルプスの仙丈ケ岳では、「植物が見られなくなり、シカの食害は深刻な問題。気候変動により植生もかわりつつあると実感している」とし、中央アルプスについては「私の目には今のところシカ被害はないと思う」としながらも、木曽側でシカが出ている情報も話した。

自然保護レンジャーは、自然公園などを巡視し利用者に動植物の保護や施設の利用など適切な指導をしたり、自然環境の保全活動をする。上伊那地方事務所管内に43人いる。

自然観察インストラクターは、植物、鳥、昆虫などの専門知識を基に自然学習会などで解説する人で、管内で28人が登録している。 -

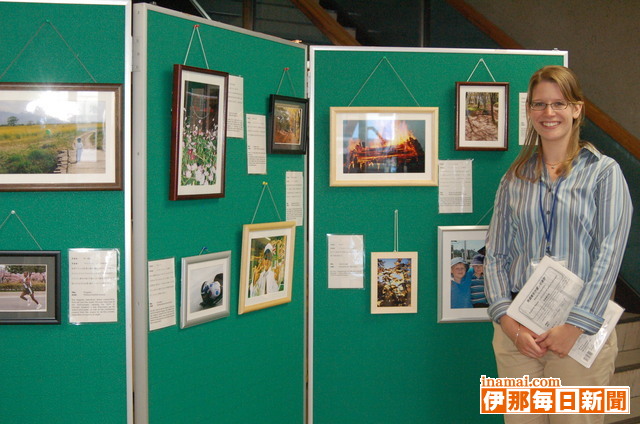

写真展「外国青年が撮った長野」

JETプログラム(語学指導などを行う外国青年招致事業)で長野県を訪れている国際交流員や外国語指導助手が撮影した写真展「外国青年が撮った長野」が19日、伊那合同庁舎玄関ホールで始まった。国際交流活動や外国人の目から見た長野県を撮影した写真を紹介している。

県内にはJETプログラム登録者119人、国際交流員11人がいる。今回、県の国際交流員2人が初めて写真展を企画した。12人が参加し、国際交流活動の様子と長野県の魅力の2つのテーマで22点の写真を飾った。

12人はアメリカ、カナダ、オーストラリア、フィンランド、イギリスなどの出身で、母国では見られない桜や紅葉、スキーのジャンプ、木曽の宿場、小学生の英語授業の一こま、カンガルー肉の味見をする子どもたちなど、人との触れ合いや滞在中に目にした風景など感動と共にシャッターを切った作品が並ぶ。

企画者の一人、上伊那地方事務所国際交流員のパトリシア・ドーシャーさん(24)=米国ミネソタ州=は、「写真を通して長野の魅力を再発見できればいいと思う。桜や紅葉など長野に生まれ育った人がきれいと感じるように、外国人もきれいと思う共通点があること、県内に住んでいる外国人のことも知ってほしい」と話している。

展示は県庁、松本会場に次いで3会場目。会期は23日まで。その後は千曲市、飯山市、松本市で展示する。 -

天竜川水系環境ピクニック

恒例の河川一斉清掃「天竜川水系環境ピクニック」は18日、上下伊那の6地区で行い、環境問題に関心の高い104事業所、団体から4881人が参加した。民間企業でつくるリサイクルシステム研究会(向山孝一会長)など主催。15回目。

天竜川の現状を認識し、ごみ分別の意識やモラルの向上を目指す清掃活動で、上伊那では67事業所・団体、3255人が参加。子ども連れ家族の参加が多く、収集したごみを分別する際は、大人が子どもに分別を指導する姿も見られた。

向山会長はあいさつで「この清掃活動はボランティアで支えられている。分別することなどごみの適切な処理の知識を学ぶことが目的。子どもも一緒に参加し、家族ぐるみで認識を深めてほしい」と話した。

収集したごみの主なものは、空き缶4488個(前年比680個増)、ペットボトル2420(同42個増)、空きびん1045個(同258個減)だった。

天竜川などから集めたごみを分別する伊那地区の参加者(伊那市役所駐車場) -

上伊那北部消防連絡協議会 水防訓練

辰野、箕輪町、南箕輪村の消防団でつくる上伊那北部消防連絡協議会(平沢久一協議会長)は18日、恒例の水防訓練を箕輪町のみのわ天竜公園で行った。伊那建設事務所職員を講師に招き、水防技術の向上と水防意識の高揚を図った。

例年、関係町村の持ち回りで開き、出水期を前に実施する訓練で、各団から部長以上の幹部団員計160人が参加。団員は3小隊に分かれ、土のうを結びつけた木を川に沈めて決壊場所に設置する「木流し工法」、「シート張り工法」、「積み土のう工法」などを講師から学んだ。

山浦直人伊那建設事務所長は「水防工法は緊急時、迅速に行う工法なので、日ごろからイメージして訓練を」と講評。平沢協議会長は「こういう機会にしっかりと工法を学び、有事の際は地域住民の生命、財産を守ってほしい」とあいさつ。

シート張り工法の訓練成果を披露する団員ら -

春季北信越高校野球県大会開幕

第118回春季北信越高校野球県大会は17日、諏訪湖スタジアムを主会場に県営飯田球場、伊那球場の3会場で開幕し、1回戦8試合を行った。上伊那農は佐久長聖に1竏・1(5回コールド)で敗れ、選手権長野大会(7月5縲・0日)のシード権を得ることができなかった。

【第1日】▽1回戦・県営飯田球場

佐久長聖

05060=11

00100=1

上伊那農

(5回コールド)

【佐】池田竏忠。井

【上】茅野竏駐vリ

▽三塁打=春原(佐)▽二塁打=関沢、春原、北原(佐)唐木、石本(上)

○…上伊那農は2回に5失点したが3回、2死一、二塁から石本が左中間へ適時二塁打を放ちこの回1点を返す。しかし、その後は好機に得点できず、4回に失策などが絡んで6失点した。

【佐久長聖竏衷繹ノ那農】上伊那農は3回、石本の長打で小島が生還

今大会これまで、3投手の継投で勝利してきた上伊那農だったが守屋監督は県大会初戦、夏の大会を見据え、安定感のある茅野の先発完投を目指した。しかし、序盤に猛攻を受けると、巧者の佐久長聖を相手に期待の打線が爆発できず、完敗した。

大会を通じて失策が目立つチームの課題は、投手力を含めた守備力となる。「野球は守らないと勝てない。この大会で分かったはず」と守屋監督。「きょうは自分の力が足りなかった」と茅野は、夏に向けレベルアップを誓った。 -

伊那ケーブルテレビジョン

向山公人社長

伊那ケーブルテレビジョン株式会社

◆ 本社/伊那市伊那4983番地1

◆ 設立/1984(昭和59)年6月

◆ 資本金/2億円

◆ 従業員/26人

◆ TEL/0265・73・2020(代)

◆ FAX/0265・76・3934

◆ サービスエリア/伊那市、箕輪町、南箕輪村の全域

◆ 08年3月末現在のケーブルテレビ加入世帯は26229戸(加入率63・8%)。年間千縲・500戸平均で増加し続けている。インターネット加入4729件。デジタル切り替え(導入)7003戸。 -

県中小企業団体中央会上伊那支部通常総会

県中小企業団体中央会上伊那支部(山田益支部長)は15日、08年度通常総会を伊那市の越後屋で開いた。加入49組合のうち22組合の代表者らが出席し、08年度事業計画・予算案などを承認した。任期満了に伴う役員改選も行われ、山田支部長が再任された。任期2年。

08年度事業として、経済、経営、時局などについての講演会、研究会、セミナーを開催するほか、異分野の企業間の連携強化、中小企業が直面する問題の解決のため調査研究、陳情、請願などを行っていく。

正副支部長は次の皆さん。

▼支部長=山田益(石川島汎用機械協同組合)▼副支部長=小池長(上伊那トラック事業協同組合)丸尾光三(南信州精密事業協同組合)横森孝心(豊栄精機協同組合)、中村紘司(伊那市コミュニティカード協同組合) -

南信高校総体 本格的スタート

南信高校総体は16日、各地でバスケットボールやソフトテニス、弓道など8競技が始まり本格化している。上伊那地方ではこの日、陸上、テニス、卓球の3競技が行われ、県大会出場を懸けた熱戦を繰り広げた。

このうち陸上競技は、伊那市陸上競技場であり、初日はトラック、フィールドの決勝13種目を終えた。大会は18日までの3日間で40種目を行い、各種目上位8位までの入賞者が県大会(30日縲・月1日、松本市)への出場権を得る。

結果は後報。

女子100メートル障害予選

##(写真たてよこ)

男子1500メートル決勝 -

08年度長野県シニア大学伊那学部入学式

08年度長野県シニア大学伊那学部の入学式が15日、伊那合同庁舎であった。本年度より名称を老人大学からシニア大学に変更し、141人の学生が2年間、各種講座で学ぶ。

1978年に開校し31年目。長寿社会開発センターが直営し、県内に10学部ある。

学部長の宮坂正巳上伊那地方事務所長は、「長寿社会を明るく充実して一人ひとりが健康に主体的に生きていくことが大切。いきいきとした学びの喜びと友情が得られると思う。生涯にわたる仲間づくりをしてほしい」と式辞を述べた。

入学生を代表し駒ヶ根市の松崎庄市さんは、「老いることに焦ることなく一つでも心を豊かにできること、笑顔になれることを見出し、柔軟な心で、社会で何らかの一助になれるよう一層精進したい。全員皆勤を目標に卒業まで楽しく学びたい」とあいさつした。

08年度入学者は141人(男性59人、女性82人)。入学資格はおおむね60歳以上で、入学者の平均年齢は67・7歳、最高齢は男性で84歳。環境や健康、趣味や健康づくり、実践講座、公開講座など1年で60時間学ぶ。 -

上伊那花き生産者会議取引会議

上伊那花き生産者会議(69人、片桐敏美会長)は13日、同会議と取引市場による年1回の取引会議を伊那市のセミナーハウスで開き、花きの生産概況や市場状況などを報告し意見を交わした。

同会議は個人販売を営む花き生産者で組織し、県内でも後継者率が高く若い会員が多い。輸送網の充実と市場開拓に努め現在全国約80社の市場と取引している。

生産概況は、08年は22・4ヘクタールのほ場から切花1754万本、鉢物4万4千鉢の出荷を予定。3大品目のカーネーション、バラ、アルストロメリアは周年出荷が確立されており、小品目ではバラエティーに富んだ品目の多さが特徴の一つになっている。

市場からは、「国産としての従来の鮮度を確保してもらうことが大事」「東京は夏の気温がさらに高くなり持つ花が必要」「着荷を今より早くしてもらうことが一番てっとり早いお金儲けになる」などの話があった。 -

昭和伊南病院でも開業医による夜間救急外来一次診療を7月から開始

伊南行政組合(杉本幸治組合長)は7月から、駒ケ根市の昭和伊南病院に勤務する医師の負担軽減対策として、上伊那医師会の協力のもと、同病院における夜間救急外来の一次診療を地元の開業医が担う取り組みを開始する。協力するのは上伊那医師会に所属する伊南地区の開業医で、週3回、午後5時から午後10時までの間、昭和伊南病院の救急外来へ入る。杉本組合長は14日、伊南行政組合議会でその旨を報告し「かねてから話し合いを進めてきたが、実現の目途が立った。協力に感謝したい」と語った。

上伊那では昨年7月、伊那市の伊那中央病院で地元開業医が夜間診療に協力する取り組みが始まっており、昭和伊南でも地元医師との協議を重ねていた。今月8日に上伊那医師会の南部ブロックの了承を得られ、協定を結ぶことになった。

今後は協力してくれる開業医にアンケートを取る中で勤務体制を構築する。協力医師は非常勤対応となり、伊南行政組合の一般会計から報酬を支払う。

現在昭和伊南病院の夜間救急外来の一次診療に訪れる患者数は1日平均10人前後だという。 -

マレットゴルフまっくん大会 雨の中熱戦

第5回大芝高原マレットゴルフまっくん大会(伊那毎日新聞社など後援)は14日、南箕輪村の大芝高原MG場で行った。雨が降る中での開催となったが、上伊那を中心に松本市、波田村などから愛好者136人がエントリーし、36ホール、パー144のストロークプレーで優勝を競った。

大会は信州大芝高原マレットゴルフ親交会(荻原文博会長)主催。荻原会長はあいさつで同MG場のアカマツ林に触れ、「地域に貢献するため松を守るための募金活動をしながら、愛好者同士の健康維持や仲間づくりに取り組んでいきたい」と話した。

結果は次の通り。

▽総合優勝=小沢恒二郎(伊那市)107

▽男性 (1)大沼昭人(伊那市)109(2)竹若康彦(同)109(3)藤沢巻臣(南箕輪村)109(4)林茂良(伊那市)109(5)小山栄二(箕輪町)110(6)伊東幸人(南箕輪村)112(7)水田哲朗(伊那市)113(8)城取卓(南箕輪村)113(9)松川幸夫(伊那市)114(10)有賀明文(同)114

▽女性 (1)小沢かほる(南箕輪村)110(2)林清子(伊那市)111(3)向山元子(同)113(4)佐藤美知(同)113(5)倉田さだ子(南箕輪村)114(6)北沢ヒデ子(同)115(7)白鳥栄子(伊那市)116(8)浅井フミ子(同)116(9)端本治子(箕輪町)117(10)橋本八重子(辰野町)117

雨具を着ながらのプレーとなったまっくん大会 -

「県消防広域化推進計画」

県は16日、国の消防の広域化を推進し、消防体制の整備、確立を図るため「県消防広域化推進計画」を策定。同計画の柱として、上伊那などを含む中南信エリアと東北信エリアの県内2つの消防本部体制を推進する。また、自主的な市町村消防の広域化を推進するため「県消防広域化推進本部」(本部長・板倉副知事)を設置した。

県危機管理局によると、国は06年6月に消防組織法の一部を改正し、同年7月に市町村消防の広域化に関する基本指針を定めた。これらに基づき県は、市町村、消防関係者、県民からの意見を集めるとともに、「県消防広域化推進検討委員会」での検討を踏まえ、消防広域化が必要と判断し、同計画を策定した。

今後は、関係市町村の協議により、広域消防運営計画を作成し、12年度までに、この計画に基づく市町村消防の広域化が実現できるよう、県として、必要な援助を行っていくこととしている。 -

上伊那農の初戦 佐久長聖

第118回春季北信越高校野球県大会の組合せ抽選は13日、県高野連事務局の屋代高校で行い、別表の通り対戦カードが決まった。4季ぶりの県大会に臨む、南信地区予選準優勝の上伊那農は、上伊那地方から唯一の出場。初戦は、佐久長聖(東信地区3位)と顔を合わせる。

大会は、諏訪湖スタジアムを主会場に県営飯田球場、県営伊那球場の計3会場で17日に開幕し、20日まで熱戦を展開。各地区予選を勝ち抜いた16校が参加し、北信越大会(6月7縲・0日、石川県)の代表2校と、甲子園出場を懸けた選手権長野大会(7月5縲・0日)のシード8校を決める。 -

上伊那農 6季ぶりの進出・準優勝

第118回春季北信越高校野球県大会南信予選の第6日は12日、諏訪湖スタジアムで決勝を行った。前日、下伊那農との準決勝を6竏・で大勝し、6季ぶりの決勝進出を決めた上伊那農は東海大三に5竏・で敗れた。南信2位の上伊那農は県大会初戦、北・東・中信いずれかの3位校と対戦。大会は17縲・0日、諏訪湖スタジアム、県営飯田、県営伊那球場で行う。

【大会第6日=12日】▽決勝・諏訪湖スタジアム

上伊那農

000050000=5

00030130×=7

東海大三

【上】柴、藤森、茅野竏駐vリ

【東】玉沢、鈴木、甲斐竏虫R宮

▽三塁打=小島、唐沢光(上)玉沢(東)▽二塁打=小林(東)

○…3点を追う上伊那農は、5回2死二塁から小島の左中間を抜く適時三塁打、続く大槻の適時中前打で2点を返すと、唐沢光の右翼線に落ちる2点三塁打などでこの回、計5得点し逆転。しかし、6、7回と四死球で走者を出すと失策などで逆転を許す。7縲・回の攻撃は相手主戦に抑えられ、反撃できなかった。

【大会第5日=11日】▽準決勝・諏訪湖スタジアム

上伊那農

000001050=6

000000000=0

下伊那農

【上】柴、茅野竏駐vリ

【下】木下竏柱F谷元

▽二塁打=清水、大槻(上)

○…互いに無得点のまま迎えた6回、足を絡めて1死三塁とした上伊那農は、唐沢光の中前適時打で先制する。8回には2死二塁から清水の三塁強襲二塁打で1加点。その後、四死球を挟み2死満塁とすると小島、大槻の単長打でこの回、計5点を加えて突き放した。 -

上伊那消防協会がポンプ操法指導員講習会を開催

上伊那8市町村の消防団でつくる上伊那消防協会(下平昌男協会長)は11日、ポンプ操法指導員講習会を駒ケ根市内で開いた。上伊那各地の消防団員ら約200人が参加。県消防学校から2人の講師を迎え、消防団の技術を競う大会の審査で重視される基準などを学んだ。

講習会は今年で3回目。例年夏になると、県内の消防団が日ごろの訓練の成果を競う県大会(県消防協会主催)が開催される。それに先立ち、上伊那でも大会に出場する選手を決めるため、市町村大会を開催するため、各地区の消防団に統一の審査基準にを知ってもらい、それに基づきながら練習に励んでもらうとともに、上伊那全体でレベルアップを図っていこう竏窒ニ開催している。

この日は小型ポンプと自動車の操法について研修=写真。講師の指導に基づき、減点対象となる動きなど確認し、本番に備えていた。 -

天竜川激特災害現地視察

天竜川上流部で観測史上最大の雨量を記録した06年7月豪雨から2年竏秩B災害を再び繰り返さないよう国土交通省と県は、辰野町から伊那市にかけての天竜川流域約20キロを河川激甚災害対策特別緊急事業の対象に指定し、5年計画で整備を進めている。

流域の伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村は10日、工事の進ちょく状況を見ようと上伊那の5カ所を訪れて視察を行った。各市町村長や担当者、地元住民などが参加し▽辰野町の同善渕▽箕輪町の伊那路橋▽南箕輪村の新天竜橋▽伊那市の棚沢川合流点▽同・殿島橋竏窒フ整備状況を確認した。

護岸が決壊した辰野町の同善渕では天竜川上流河川事務所の伊藤仁志所長が昨年完成した護岸工事について説明。参加した宮下一郎衆議院議員らも満足そうにうなずきながら説明を聞いた=写真。地元住民からも「安心して暮らせる」と感謝の言葉が聞かれた。

改修工事は1秒当たりの放流量が30立方メートル増の430立方メートルになっても対応できるよう、河道掘削、築堤、根継ぎ、根固工、橋補強などを実施するもの。07年度末時点で約43%が完成していて、08年度末までに約67%が終了する見通し。

上伊那では伊那市で殿島橋の橋げたが流され、箕輪町松島で堤防が決壊したほか、各地で護岸が流されたり崩れたりするなどの被害が出た。 -

伊那で将棋名人戦第3局大盤解説会

伊那市の中央区公民館で10日、第66期将棋名人戦7番勝負第3局の大盤解説会があった。地元や近隣市町村、塩尻市、松本市など小学生から一般まで約60人が集まり、飯島栄治棋士(5段)の解説に耳を傾けた。

日本将棋連盟は将棋の普及活動の一環として、全国各地にプロ棋士を派遣し、大盤解説会を開いている。第3局は県内1カ所のみで、日本将棋連盟公認の将棋普及指導員がいることから、伊那での開催が初めて実現した。

名人戦は、森内俊之名人対羽生善治二冠。第3局(福岡県、8縲・日)は、森内名人が優勢に進めていたが、羽生二冠が164手で制し、2勝1敗とした。

盤上で一手ごとに駒を動かし、飯島棋士が1時間ほど解説。序盤の駆け引きの重要性や将棋を指すときの心構えなども話した。

終了後、希望者との指導対局や、有段者・級位者・小学生の3クラスによるトーナメント戦もあった。 -

春季北信越高校野球 南信予選準決勝・順延

第118回春季北信越高校野球県大会南信予選第5日の準決勝2試合は雨天のため順延となり、上伊那農竏忠コ伊那農は11日午前10時から、諏訪湖スタジアムで行う。3位決定戦、決勝は12日に開催する予定。

-

リニアBルート実現を要望

東京・大阪間を結ぶリニア中央新幹線は何としても諏訪、上伊那を通るBルートに竏秩B上伊那の2商工会議所と7商工会は9日、Bルートの実現に向け、関係団体が協力して同一歩調で推進活動が展開できるよう、国・県に早急かつ積極的に働きかけを竏窒ネどとする要望書をリニア中央エクスプレス建設促進上伊那地区期成同盟会長で上伊那広域連合長の小坂樫男伊那市長に手渡した=写真。伊那商工会議所の向山公人会頭は、商議所と商工会が4月に上伊那の企業130社を対象に行った初のアンケート調査の結果を併せて手渡し「Bルートは上伊那にとって産業、観光、生活面から多大な効果がある。早急に具体的な活動を」などと要望。小坂市長は「県とも連携を取りながらできるだけ早い機会に要請活動を進めたい」と述べた。

アンケートは関東、中京圏などに取引先を持つ企業に、Bルートが実現した場合について5項目を質問(複数回答可)。「上伊那地域にどんなメリットがあるか」では「企業進出が増える」(70社)「観光客が増える」(同)「定住人口が増加」(61社)「新たな産業が生まれる(50社)」などが上位を占めた。「時間短縮などにより会社にどんなメリットがあるか」では「新たな取引先を開拓できる」(46社)「新たな情報が入りやすくなる」(39社)「新しい事業展開ができる」(36社)などが多かった。「受注増加が期待される地域は」の問いには、「関東」(19社)「中京」(12社)が上位。「新たな取引先が開拓できる地域は」では「関東」(24社)「関西」(20社)「中京」(18社)の順となった。

回答と併せて寄せられた意見には「南信の新しい起爆剤としたい」「上伊那地区へ駅を確保してもらいたい」「南アルプスにトンネルを開けることは自然に対する挑戦で絶対許せない」などがあった。

ルートについては県内団体はほぼBルートで合意が形成されているのに対し、JR東海は昨年12月、自己負担で南アルプスをトンネルで貫通する最短ルート案を進めることを決定。大鹿村で水平ボーリング調査を始めたことから、上伊那の期成同盟会関係者は焦燥感を強めている。 -

【記者室】真の闇

・ス真の闇・スを知っている子どもはどれくらいいるだろう。目を見開いてもまったく何も見えず、目を閉じているのと何ら変わらない闇を。ほんの数十年前まで、夜の農村はどこもそうだった。だが現代ではよほどの山中にでも踏み込まない限り体験することはない。

現在の国立信州高遠青少年自然の家の所長を4年間務めた野外教育文化研究家の森田勇造さんは「今の子どもたちは暗ければ電気をつければいいと思っている。電気のない所を知らないんだ」と言う。

真の闇を経験すると、人間の力ではどうにもならないものがあると体が理解する。それは自然への畏敬の念を持つことにほかならない。子どもにありのままの自然を体験させることは何より大切な人間教育だ。(白鳥文男) -

県の民間活用委託訓練事業 開校

離転職者の早期再就職を目的とした、県の民間活用委託訓練事業の一環として、8日、宮田村の宮田ビジネス学院で「IT事務エキスパート養成科」、伊那市の伊那ビジネス専門学校で「ビジネス基礎マスター科」の計2講座が開校した。上伊那から計28人が受講し、再就職に向け、第一歩を踏み出した。

事業は単年度で、本年度の委託先は上伊那では両校のみ。「IT事務エキスパート養成科」はパソコン経験者を対象に、「ビジネス基礎マスター科」は同初心者を対象にパソコン・ビジネス実務、簿記などのスキル習得と資格取得を行い、早期就職を目指す。講座期間は3縲・カ月。

伊那ビジネス専門学校の開校式には受講生15人が出席。式で伊那技術専門校の遠藤昌之校長は「多くの資格を取得し、これからのいしずえにしてほしい」。同専門学校の三沢清美高校は「今の不安な顔が卒業時に自信の顔に変わることを期待する」とあいさつした。

受講生代表の丸山斉子さん=伊那市=は「現代社会が複雑な情報社会となったことを、みんな実感しながら生活している。今の社会のニーズに対応するため、それぞれが学べることに感謝し、これから努力していきたい」と話した。

県の委託事業で開校した「ビジネス基礎マスター科」の開校式(伊那ビジネス専門学校) -

上伊那農 4季ぶり県大会へ

第118回春季北信越高校野球県大会南信予選の第4日は6日、諏訪湖スタジアムと県営飯田球場で県大会代表決定戦4試合を行い、上伊那勢の上伊那農は飯田長姫を5竏・で破り、4季ぶりの出場を決めた。上伊那農は10日、下伊那農と準決勝(諏訪湖スタジアム・午前10時)を戦う。

上伊那農

000040001=5

100201000=4

飯田長姫

【上】柴、藤森、茅野竏駐vリ

【飯】岡島竏猪q田

▽三塁打=唐木、小島(上)竹折(諏)▽二塁打=唐沢光(上)岡島(飯)

○…初回に1点、4回には2点を失った上伊那農は5回に反撃する。四球や唐沢孟の左前打などで2死満塁とすると、唐木の一塁線を破る三塁打で同点。続く清水の中前打で逆転に成功する。その後、一時同点とされるが9回、左前打で出塁した先頭の石本を犠打で送り、唐沢光の適時二塁打で勝ち越し、そのまま逃げ切った。

【上伊那農竏樗ム田長姫】上伊那農は9回1死2塁、唐沢光の適時二塁打で石本が生還し勝ち越す

1812/(木)