-

スギ花粉22日から飛散始まる

飯田保健福祉事務所は、22日から飯田下伊那地域でスギ花粉の飛散が開始したと24日に発表した。

スギ花粉の飛散が確認されたのは22日月曜日で、去年より8日遅く、例年並みだという。

今年の花粉飛散量は少なめと予想されているが、飯田保健福祉事務所では、天気がよく風の強い日には花粉が多く飛散するとして、花粉症の人は対策をとるよう呼びかけている。 -

カメラリポート~信州大学国際シンポジウム2010

中国、インドネシア、バングラデュシュ・・・

様々な国からきた信大農学部の留学生と地元の子供達との交流会が開かれた。

彼らは大学院で、森林政策や機能性食品など国際的なレベルの高い研究をしている。

母国に帰れば政府機関で働きながら国の発展のために欠かせない研究に携わるような優秀な人材だという。

そんな彼らのために信大農学部では、留学生が地域の人と交流ができる環境作りにも力を入れている。 -

確定申告始まる

平成21年分の確定申告の受け付けが16日から、全国一斉に始まった。

このうち、上伊那地域の申告会場となっている伊那市のいなっせにも、手続きをするため、大勢の人たちが訪れている。

初日の16日は自営業者などが窓口を訪れ、係員に教わりながらパソコンなどで所得税の申告をしていた。

所得税の確定申告は、自営業者や、給与が2千万円以上ある人が対象となる。

また、家を建てるためにローンの借り入れをしたり、10万円以上の医療費を支払った人は、税金の払い戻しを受け取ることができる。

所得税の確定申告は3月15日まで。 -

県スポーツクラブ ミニバス交流大会

長野県総合型地域スポーツクラブ・ミニバスケット交流大会が11日、伊那市民体育館で開かれた。

11日は県内の総合型地域スポーツクラブに加盟する9チームが参加した。

これは、県内各地にある地域スポーツクラブが主体となって、子ども達の地域を越えた交流を支援しようと初めて開かれた。

大会では、試合をする機会の少ない地域のチーム同士が対戦するように組み合せが行われ、各チームが2試合を行った。

また今回は、実戦経験の少ない低学年の子ども達にも試合を体験してもらおうと、低学年チームの試合も組まれた。

低学年の試合では、子ども達が自分の背よりも何倍も大きいゴール目がけて懸命にシュートを打っていた。

あるスタッフは「交流を通して地域を越えて、友達の輪を広げてもらいたい」と話していた。 -

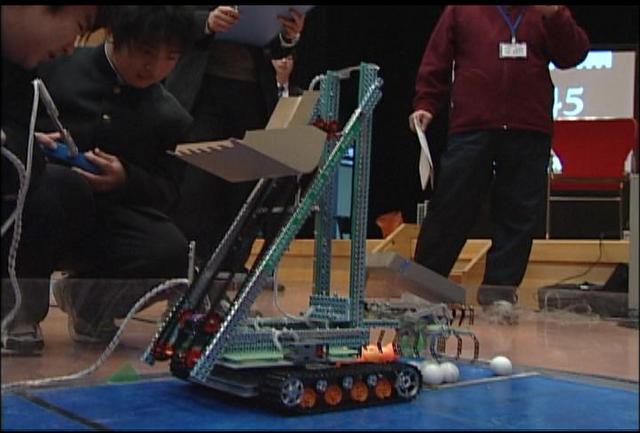

上伊那中学生ロボコン大会

第7回上伊那中学生ロボットコンテストが、11日、伊那市のいなっせで開かれた。

7回目となる大会には、上伊那を中心に、7つの中学校から、53チームが参加し、アイデアを凝らした自作のロボットで得点を競った。

コンテストは、応用部門と授業部門に分かれ行われた。

応用部門は、ピンポン玉やゴルフボールを相手のコートに移したり、フェンスに置かれた筒の上に載せたりして得点を競った。

授業部門は、拾い集めた紙屑の数で得点を競った。

どちらの部門も制限時間2分で試合が行われ、子供達は、コントローラを使い、自慢のロボットを操作していた。

大会の結果、応用部門は阿智中学校の「オリラジII」。授業部門は駒ヶ根東中学校の「東D」が優勝した。

また、アイデア、技術ともに最も優れたロボットに贈られるロボット大賞には、箕輪中学校の「THE LAST POWER」が選ばれた。 -

公立高校入試前期選抜 県下一斉に実施

公立高校の前期選抜試験が9日、県内の各高校で一斉に行われた。

南箕輪村にある上伊那農業高校では、小雨の降る中、午前8時過ぎころから受験生が集まり始めました。

受験生は友人と会話をしながら、緊張をほぐしていた。

上伊那農業高校の前期選抜では、いずれの学科とも募集定員を2倍前後上回っている。

最も志願者数が多い生物工学科では、募集定員20人に対し、51人が志願していて、倍率は2.55倍となっている。

ある受験生は、「この日のために面接の練習をしてきました。頑張りたいです」と話していた。

前期選抜の合格発表は今月17日となっている。 -

綿半が県とレジ袋削減で調印

5日は県下統一のNOレジ袋デーです。

県下に15店舗を持つ綿半ホームエイドと県がレジ袋削減のための協定を締結し、店頭でPR活動を行った。

綿半スーパーセンター箕輪店では、店員が客にレジ袋が必要かどうかを確認しながら、対応していた。

県は、レジ袋削減やマイバックの普及に向けた活動に積極的に取り組んでいる小売業者と、レジ袋削減のための協定を締結している。

5日は、長野県庁で調印式が行われ、綿半ホームエイドが24社目として協定を締結した。

また5日は、協定の締結に合わせ、上伊那地方事務所の職員や地元の消費者の会のメンバーなどが、綿半の箕輪店前でレジ袋削減とマイバックの持参を呼びかけた。 -

信州フラワーショー

アルストロメリアなど、冬を代表する花々が県内各地から一堂に集まる「信州フラワーショー ウインターセレクション」が4日から、伊那市のJA南信会館で始まった。

ダリア、アネモネ、そして、アルストロメリア、会場には、冬を代表する花々、約380点が展示されている。

初日は、地元の竜東保育園の園児が招待され、花を見学した。

フラワーショーは、全農長野県本部などが毎年開いているもので、夏と冬の2回行われている。

生産技術の向上を目的に、品評会も行っていて、最高賞の農林水産大臣賞には、木曽町の有限会社・信州グリーンサポートが栽培したアルストロメリア、ボイジャーが選ばれた。

また、最高賞に次ぐ農林水産省農政局長賞には、伊那市の伊澤修司さんが生産したアルストロメリア、ピンクサプライズが選ばれた。

一般公開には多くの人たちが訪れ、色とりどりに咲いた花々を楽しんでいた。

信州フラワーショーは、5日まで、伊那市のJA南信会館で開かれる。 -

この春の花粉飛散 開始時期例年並み 量は少なめ

飯田保健福祉事務所は27日、飯田・下伊那地域の今春の花粉飛散予測をまとめた。

飛散開始の時期は、例年並み、飛散量は、例年より少なめとしている。

飯田保健福祉事務所によると、今年春の飯田・下伊那地域のスギ花粉の飛散が始まる時期は、去年の2月14日より遅く、例年並みの2月下旬と予測している。

今後の気象状況によっては、飛散開始時期が早まる事も考えられる。

また、スギ・ヒノキの花粉飛散量は、去年より少なく、例年より少ないとしている。

今年の1平方センチメートルあたりの花粉の数は、974個と予測していて、去年の6158個、例年の3488個に比べて少なくなっている。

飯田保健福祉事務所では、花粉症の人は、医療機関や薬局に相談するなど、早めの予防対策を行うよう呼びかけている。 -

高校入試志願者数第2回調査 発表

来年度の県立高校入学志願予定者数の第2回の調査結果が、8日、発表された。

辰野高校は、普通科前期、64人の募集に対し58人、後期、96人に対し97人。商業科前期、20人の募集に対し30人、後期、20人に対し40人が志願している。

上伊那農業高校は、各科、前後期とも20人の募集で、生産環境科、前期40人、後期58人。園芸科学科、前期42人、後期 50人。生物工学科、前期49人、後期 53人。緑地工学科、前期39人、後期 47人が志願している。

高遠高校は、普通科前期48人に対し88人、後期72人に対し114人が志願している。

伊那北高校は、普通科前期36人に対し83人、後期204人に対し261人。理数科前期36人に対し53人、後期4人に対し46人が志願している。

伊那弥生ヶ丘高校は、普通科前期84人に対し151人、後期196人に対し298人が志願している。

赤穂高校は、普通科前期48人に対し91人、後期112人に対し155人。商業科前期40人に対し79人、後期40人に対し103人が志願している。

駒ヶ根工業高校は、3つの学科一括で、前後期ともに60人の募集で、前期77人、後期108人が志願している。

多部制の、箕輪進修高校は、普通I部前期、20人に対し33人。普通II部前期、20人に対し23人。普通III部前期、20人に対し5人。普通I・II・III部の後期は一括で60人の募集に対し91人。工業I部は、前後期ともに20人の募集に対し、前期16人、後期 15人が志願している。

なお、高校入試前期選抜は2月9日、後期選抜は3月10日に行われる。 -

寅年生まれの県内人口 17万3200人

長野県は、来年、年男・年女となる寅年生まれの人口をまとめた。

それによると来年、年男・年女となる県内の寅年生まれの人口は17万3200人。総人口に占める割合は8%で十二支の中では9番目。

内訳では、最も多いのは昭和25年生まれの60歳で、最も少ないのは大正3年生まれの96歳。 -

中央高速バスで「ひとりだけシート」試行

中央高速バスを運行する伊那バス株式会社など6社は、隣り合った2席分のまとめ売りを試験的に始めた。

これは、中央高速バスの「新宿から伊那・飯田」まで、隣りあった2席分を一人に対し、まとめて販売するというもので、その名も「ひとりだけシート」。

隣の人を気にすることなくゆっくりと乗車してもらおうと、中央高速バスを運行する6社が企画した。

ひとりだけシートは、通常の高速バス代にプラス千円の追加料金で購入することができる。

対象路線は新宿線で、乗車券は各バスターミナルなどで購入でき予約は1カ月前から行っている。

この乗車券が使えるのは12月29日から1月3日までを除く平日のみ。

ひとりだけシートが設定されている便は、上りの伊那バスターミナルを午前4時55分発と午後2時25分発、下りの新宿を6時50分発と午後12時30分発のみ。

ひとりだけシートは3月まで試験的に行い、それ以降については検討していくという。 -

伊那・木曽倫理法人会改組

企業経営者らが加盟している伊那倫理法人会は23日、伊那・木曽倫理法人会として組織を変更する式典を木曽郡上松町で開いた。

権兵衛トンネルの開通により、121社が加盟している伊那倫理法人会には、木曽からも13社が参加している。

今回さらに7社が加わり21社になったが、独自の発足は厳しいため、伊那倫理法人会の組織を変更し、伊那・木曽倫理法人会とする。

式典には40社が出席し、新たな出発を祝った。

役員への辞令交付に続き、大槻晃会長が、「新たな出発点にしたい」とあいさつした。

倫理法人会は、豊かな人間性を備えた経営者の育成などを理念に掲げ、学習などに取り組む団体で、全国で5万5千社が加盟している。

県内には19の組織があるが、2つの地域で1つの組織を構成するのは、全国的にも珍しいという。 -

放浪の系譜~ 井月の資料展示会

伊那市美篶の青島交流センターで25日、漂泊の俳人・井上井月の残した句や地元画家が描いた井月の絵などの展示会が開かれた。

この展示会は、放浪や漂泊、遊行に焦点を当て、松尾芭蕉や井月の思想への理解を深めるイベント「放浪の系譜」縲恚轤ゥら井月まで縲怩フ一環で行われたものです。

今日は関係者や一般など約30人が井月ゆかりの品を見学した。

並んだのは、井月と交流のあった地元の画家、橋爪玉斉の子息が保管している資料。

井月は玉斉の家を訪れては、句を残していったという。

25日は2点しか確認されていないという、玉斉が描いた井月の絵のひとつが展示され、参加した人たちが貴重な資料に見入っていた。

イベントは27日までいなっせで行われ、井上井月など放浪や漂泊に関する映画の上映や講演が行われる予定。 -

県立高校入試新型インフル対策

ワクチン確保できない場合 追試験実施長野県教育委員会は、新型インフルエンザへの対応として、本年度、県立高校を受験する中学3年生全員分のワクチンが確保できない場合、追試験を実施する方向性を示した。

これは17日県庁で開かれた教育委員会12月定例会で示された。

教育委員会では、1月下旬を目途に、患者の発生状況、ワクチンの接種状況を見極め、追試験の実施を判断するという。

追試験は後期選抜のみ実施され、後期選抜の学力検査が予定されている来年3月10日から6日後の3月16日を候補日として挙げている。 -

上伊那高校美術展と長野県高校美術展

第48回上伊那高校美術展と第31回長野県高校美術展が、今日から県伊那文化会館で始まった。

毎年開催されている上伊那高校美術展に併せて、今回は、県の高校美術展も同時開催されている。

会場には、上伊那8校の美術部から出品された120点に加え、全県から推薦された70校から150点の作品が並んでいる。

油絵が主体だが、造形作品、陶芸作品も訪れた人の目を引いていた。

どの作品も力作ぞろいで、高校生らしいみずみずしさとほとばしる感性が感じられる。

訪れた人たちは、「立派なもんだ」などと話しながら足を止め作品に見入っていた。

第48回上伊那高校美術展と第31回長野県高校美術展は、13日日曜日まで、県伊那文化会館で開かれている。 -

伊那スキーリゾートで安全祈願祭

今シーズンから営業を再開する伊那スキーリゾートの安全祈願祭が8日、行われた。

8日は、スキー場関係者や伊那市の関係者など約30人が参加し今シーズンの安全を祈願した。

伊那スキーリゾートは、(株)ヤマウラの撤退により営業を休止していましたが今シーズンからスキー場やスポーツ施設、飲食店を全国的に展開している白馬村の(株)クロスプロジェクトグループが請け負うことになった。

今シーズンは今月12日にオープンを予定していて、現在雪づくりなどの作業が行われている。

今シーズンは小学生以下のリフト代を無料にする他、レンタルの板や靴を一新している。

また、ゲレンデには、モーグルコースやジャンプ台などが楽しめるコーナーを設置する他、スキーだけでなく子供達が楽しめるように高さ7メートルまで飛べるトランポリンなどを設けたコーナーが新設される。

伊那スキーリゾートは今シーズン12月12日(土)にオープンを予定している。 -

伊那消防署と航空隊が訓練

伊那消防署は、長野県消防防災航空隊と8日、伊那市の三峰川榛原河川公園で連携訓練を行った。

訓練は、救急車による救助が困難な山間地で救助活動が迅速に行えるようにと実施したもので、伊那消防署員およそ30人が参加した。

訓練は、林道を走っていた車が沢に落ちけが人がいるとの想定で行われた。

伊那消防署が松本市にある航空隊にヘリコプターによる救助を要請するとおよそ30分で到着した。

上空のヘリコプターから署員がワイヤーを使って現場に下り引き上げ訓練を行っていた。

この後、救助した人をグラウンドまでヘリで運び、救急隊に引き継いだ。

8日は、この一連の流れを繰り返し行った。

伊那消防署にはヘリコプターから下りる訓練を受けた署員が6人いていざという時に出動できる体制を整えているという。 -

地裁伊那支部現地で建替え決定

長野地方裁判所は、現地での建替えに反対の声が出ている伊那支部について、平成21年度予算により現在地で建替えることを最終決定したと3日発表した。

長野地方裁判所が、長野市で記者会見して明らかにした。

現在の位置での建替えについては、県弁護士会が、「他の場所での建替えを求める」として反対していた。

伊那市は、県弁護士会や市議会の要請を受け、伊那市中央の上伊那農業高校定時制の用地を移転先の候補地に挙げていたが、長野地裁は、「敷地の位置や広さなど不確定で移転は選択できなかった。現在の場所は、地検伊那支部とも近く立地条件としては、上伊那農業高校定時制用地と比較しても遜色ないものと考える。」と結論づけている。

長野地裁の今回の決定について、小坂樫男伊那市長は、「上伊那農業高校定時制用地を移転適地として関係機関と協議しながら裁判所に要請を行なってきたが、要望が受け入れられず大変残念。裁判所の下した判断なので、やむを得ない」とコメントしている。

地裁伊那支部のもともとの建替え計画は、平成21年度中に着工、22年度末に新しい庁舎完成の予定だった。 -

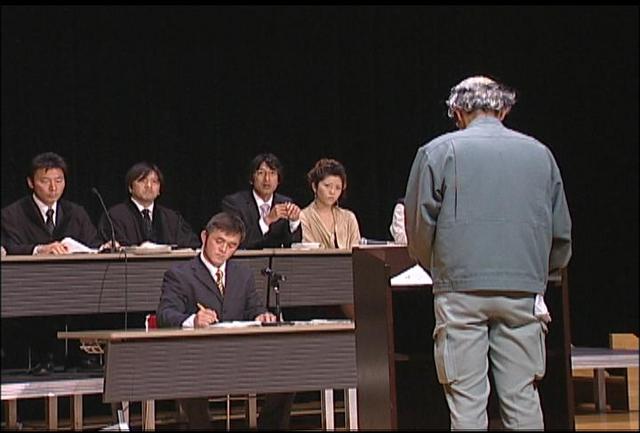

伊那商議所青年部が劇で「裁判員制度」

伊那商工会議所青年部などは、裁判員制度について理解を深めてもらおうと30日夜、伊那市のいなっせで劇を発表した。

これは、裁判員制度をよりわかりやすく劇を交えながら解説しよう伊那・駒ヶ根・飯田の商工会議所青年部が開いた。

台本は、アザレア法律事務所の弁護士 伊藤浩平さんを中心に制作された。

劇は架空の事件をもとに様々な職業の人が裁判員として選ばれた時の対応や判決までの流れを劇で発表した。 -

権兵衛トンネルで防災訓練

国道361号伊那木曽連絡道路 権兵衛トンネルの防災訓練が、19日、トンネル内で行われた。

19日は、トンネル内で、自動車事故と車両火災が発生したとの想定で訓練が行なわれた。

訓練には、伊那木曽両地域の建設事務所や消防組合、警察署などが参加した。

まず、乗用車同士が正面衝突し、運転手などが重傷を負ったとの想定で訓練が行なわれた。

訓練では、各機関の参加者が、車両の通行規制や、情報伝達、救急救助などを手際よく行っていた。

救急救助訓練では、両地域の消防組合が、車両に閉じ込められたけが人などを救助していた。

また、けが人を救助したあと、車両から漏れ出した燃料に引火して、車両火災が発生したと想定しての消火訓練が行なわれた。

今回の訓練では初めて、本坑の脇に設けられている避難坑(ひなんこう)を使用しての消火訓練も行われ、隊員らが避難坑から、トンネルに入り、消火活動に当たっていた。

権兵衛トンネルを管理する木曽建設事務所によると、トンネルが開通した、平成18年2月以来、トンネルが通行止めになるような重大事故は発生していないという。

トンネルは、年々交通量が増加しているという事で、今年10月の1日の平均通行量は、平日で、3669台、土日祝日は、4447台だったという。

権兵衛トンネルは、県内では3番目に長く、全国でも、無料のトンネルとしては5番目に長いという。 -

県縦断駅伝 1日目 上伊那は2位

長野県縦断駅伝の一日目が14日行われ、上伊那はトップの上田東御小県と1分39秒差の2位でゴールし、総合優勝へ好位置につけている。

15日は、松本市から飯田市までを走る大会2日目が行われ、伊那市でのタスキリレーは、午前10時半ごろの見込み。 -

国立信州高遠青少年自然の家が事業仕分けの対象に

来年度予算要求の無駄を洗い出す政府の行政刷新会議の事業仕分けで、伊那市の国立信州高遠青少年自然の家がその対象となった。

11日から始まった事業仕分けで、宿泊、研修施設を運営する国立青少年教育振興機構への支出について、業務を地方自治体やNPOなどに移管したり、予算を大幅に減らすべきだと結論づけた。

国立青少年教育振興機構は、文部科学省が所管する独立行政法人で、全国に28箇所の研修・宿泊施設を運営している。

高遠青少年自然の家は、そのうちの一つで、県内では、一箇所。

平成2年に建設され、年間2億円かかる運営費用は、国からの運営交付金でまかなわれている。

高遠青少年自然の家は、年間10万人の利用があり、岡本所長は、「人を育てなければならない時代になくてはならない施設」と話している。 -

信州・天竜川どんぶり街道の会発足

諏訪から飯田までの名物どんぶりで連携する信州・天竜川どんぶり街道の会が11日発足した。

岡谷のうな丼、伊那のソースカツどん、松川の黒豚とごぼうのごぼとん丼など9つのどんぶりが並ぶ。

11日は、伊那市の伊那商工会館に諏訪から飯田までの天竜川流域にある名物どんぶりが集結した。

これは、地域の特色を生かしたどんぶりで広域的に連携し、スケールメリットを活かすことで、観光を活性化しようというもの。

11日は、諏訪市、岡谷市、辰野町、伊那市、宮田村、駒ヶ根市、飯島町、松川町、飯田市にある9つのどんぶりの会が信州・天竜川どんぶり街道の会を立ち上げた。

加盟店は、150店舗にのぼる。

総会では、会の設立、名称、会則が承認され、初代会長には、伊那ソースかつどん会の平澤保夫さんが選ばれた。

平澤さんは、「力をあわせてがんばりたい」とあいさつした。

会では、来年2月に総会を開いて、具体的な活動内容を決めるという。 -

来春の高校新卒者 就職内定率40.5%

長野労働局は4日、来春の高校新卒者の求人・求職・内定状況をまとめ発表した。就職内定率は40.5%と、前の年の同じ時期と比べ13.7ポイント下回っている。

長野労働局の発表によると、今年9月末現在で、求人数は2135人、前年同期と比べ1734人の減少。

求職者数は2597人で374人の減少。

求人倍率は0.82倍で、0・48ポイントの低下。

就職内定者数は1052人で、557人の減少。

就職内定率は40.5%で、13.7ポイント下回っている。

長野労働局では、高校新卒者の厳しい就職環境に対応するため、引き続き企業に対する求人要請に力を入れていくとともに、学校訪問など個別支援を強化していくという。 -

農商工連携で次世代農業を支える

農商工が連携して、次世代の農業を担っていこうとする取り組みが始まっている。

伊那テクノバレー地域センターは20日、次世代農業として注目されつつある「植物工場」について学ぶ講演会を開いた。

20日は商工業や農業の関係者などおよそ160人が集まり、農林水産省などの担当者が、植物工場の現状と課題を説明した。

植物工場とは、室内で野菜を栽培するもので、生育状況をモニタリングするなど、高度な科学技術で徹底管理し、安定的な品質と生産を可能にするもの。

不況の影響で工業の低迷が続く中、地域産業の支援をしている伊那テクノバレーでは、これまでに培った工業技術を、次世代の農業に生かせないかと考え、講演会を開いた。

講演会では、農林水産省の担当者が植物工場の現状を説明し、利点としては、天候に左右されず、安定的な生産が可能になることや地域の雇用確保につながることなどを説明した。

しかし、現状では露地栽培より2縲・倍多くコストがかかるため、「今後、普及するには、農商工連携の中で低コスト化の実現が不可欠」と話していた。

参加者からは「実際どこまで生産コストを下げられるのか」「政府からの財政支援は受けられるのか」などの意見が出された。

11月初めには、こうした取り組みを研究し、事業化を目指す「次世代工業化農業研究会」を発足させる予定。 -

リニア決議案 県議会で可決

長野県議会9月定例会は、委員長報告・採決が行われ、9日閉会した。

リニア中央新幹線の整備促進に関する決議案は、採決の結果、賛成多数で可決された。

この決議案は、6月定例会に、伊那市選出の向山公人議員が、提出し、一部修正したもの。

決議案は、実質Bルートでの建設を求めるもので、「より多くの県民が利用でき、地域経済の活性化に寄与するルート」でリニア新幹線の整備を促進するよう主張している。

9日の本会議で、公共交通対策特別委員会の木下茂人委員長は、「委員会で慎重審査の結果、地域振興に資するリニア中央新幹線の整備促進に関する決議案は、案の一部を修正し、採択すべきものとした」と報告した。

採決の結果、共産党やトライアル信州、飯田市選出の議員が反対しましたが、賛成多数で可決した。

この結果をうけ、決議案を提出した向山公人議員は「長野県議会としての姿勢を、ここで改めて示す事が出来た。地域のみなさんと一緒に、県議会も一緒になって目標実現のために活動していきたい」と話していた。 -

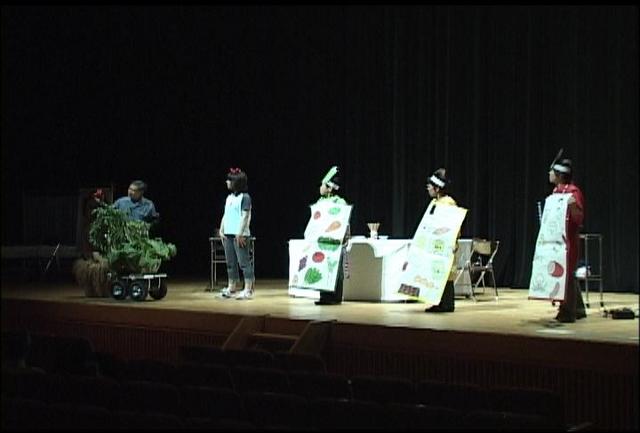

食育フェスティバル開催

食について考える「食育フェスティバル」が4日、伊那市の県伊那文化会館であった。

これは、国や県、JA、食育推進団体などでつくる「長野県食育推進会議」が食育を推進しようと企画したもの。毎年県内各地で開催しており、伊那市での開催は今回初めて。

この日は講演会や活動発表などがあり、活動発表では、伊那市内の保育園などで食育活動をしている「おいし伊那食育応援団」のメンバーが、普段、保育園などで披露している食育劇を披露した。

また今年は、地元の中学校で実際に給食に出されているメニューを味わってもらおう竏窒ニ、300食分のお弁当を配布した。

訪れた人たちはお弁当を手にすると、早速その味を楽しんでいた。 -

長野県 地産地消キャンペーン

地元農産物の消費拡大キャンペーンを行っている長野県は、伊那市の産直市場グリーンファームで19日、当選者へのプレゼント贈呈イベントを開いた。

19日は、第一期応募分の当選者330人のうち、上伊那在住の3人に、萩原正明県農政部長からプレゼントが手渡された。

当選した3人には、コース別に、杏ジャムと巨峰のピオーネが、また会場のグリーンファームから20世紀梨や、上伊那農民組合から特産の白毛餅がそれぞれ贈られた。

キャンペーンは、県やJAなどで作る推進委員会が、地元農産物の消費拡大を推進し、地産地消を定着させようと行っている。

県内208箇所の農産物直売所が参加していて、購入金額に応じて、抽選で農産物があたる。

萩原部長は、第一期応募3千通のうち、4分の1以上の8百通が県外からの応募だった事に触れ、「直売所には、観光拠点としての魅力も備えている」と話していた。

また、産直市場グリーンファームの小林史麿会長は「直売所から、地元農業や消費者を守っていけるよう頑張っていきたい」と話していた。

キャンペーン期間は年末までで、第二期の応募は9月1日から10月31日。第三期の応募は11月1日から12月31日まで。 -

伊那節コンクール

技術向上などを目的に、伊那節の歌声を競いあう、唄い手コンクールが昨日、伊那市のいなっせでおこなわれました。

13日は、伊那や松本、木曽などから43人がコンクールに出場し、伊那節の歌声を披露した。

コンクールは、伊那節を多くの人に聞いてもらい、郷土芸能の継承につなげていこうと、伊那市の民謡団体でつくる実行委員会が行った。

昭和55年に伊那節のど自慢としてスタートし、以来ほぼ1年おきに行われていますが、今回は、3年ぶりの開催となった。

出場者は、それぞれ伊那節に合わせた衣装を着て、自慢の歌声を披露していた。

コンクールでは、5人の審査員が、歌い方が正しいか、発声ができているか、伊那節の情緒や味わいが表現できているかなどを採点していた。

審査の結果、最優秀賞は南箕輪村の伊藤てつ子さん、優秀賞は東京都の山本泉さん、優良賞は伊那市の堀田弘子さんとなっています。

301/(金)