-

【特集 権兵衛開通】木曽高速は山を越えるか?(2)

権兵衛トンネル開通後の通過台数について、国土交通省飯田国道事務所は上り下り合わせて1日6000台と予測している。これは姥神トンネルから木曽町福島に抜ける道路が完全に整備された約20年後を想定したものだ。

一方、県伊那建設事務所は、05年春の時点で「開通直後は合計約2500台ぐらいでは?」との数字も示していた(加藤光彦管理計画課長=当時=)。国の予測よりもかなり少なかったのは、当時、開通後の交通量増加に危惧を表明する市町村関係者が県の整備の遅れを指摘していたことも背景にあると見られた。実際には、「空いて見なければ分からない」というのが実状だろう。

では、現状で、伊那側出口付近の交通量はどれくらいか?

04年7月に行った一斉調査(午前7時縲恁゚後7時)では、インターアクセスと広域農道が交わる大萱交差点の総通過数1万6362台。同じくアクセスと春日街道が交わる駒美で1万9091台。国道361号と春日街道への分岐になる伊那市川北の交差点で1万3576台。

道路ごとに見ると、広域農道が約8900台。春日街道が約9500台。アクセス道路が約8300台。川北交差点縲怦ノ那市街が7800台だった。

これに最大予測の6000台が増加すれば、かなりの混雑になるのは明らかだ。トンネルと北方を結ぶ通過車輌ルート(前号参照)はもちろん、伊那市街から東につながるルート整備も急務となる。

特に、伊那市駅前のスクランブル交差点は、現状でも朝夕は、信号1回で待機車輌が通過できない「渋滞」状況にあり、東につなげる迂回ルートに誘導しなければ混雑増加は必死。

伊那建は沢尻バイパスから北に向かわせ、アクセスを東に誘導しようとしているが、アクセス道路を御園から国道153号まで延ばす環状北線「御園橋」は07年度内供用開始予定で、間に合わない。07年度内にこれが開通しても、竜東に抜けるには市街地に入るしかなく、今度は国道153号の山寺、入舟の交差点で混雑は激しくなると予測される。

生活・通学道路の安全確保、道路網の整備を求める声は高まっているが、一方で、懸案の国道153号伊那バイパスを含め、「道路整備を急ぐと高遠・伊那は単なる通過点になる」と指摘する声もあり、交通網の整備が地域のあり方を左右する、重要な局面を迎えそうだ。(続く)=毛賀沢明宏= -

【特集 権兵衛開通】木曽高速は山を越えるか?(1)

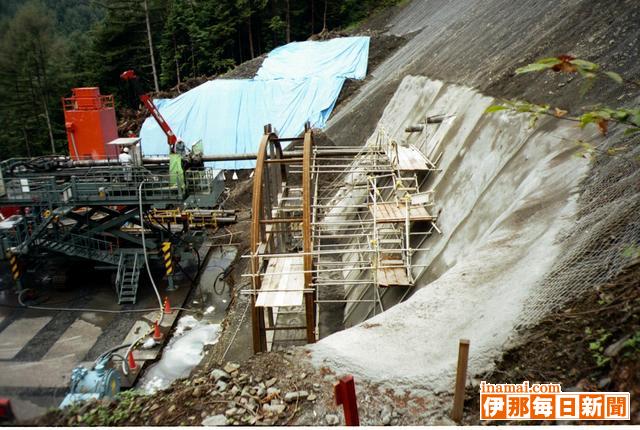

伊那市沢尻地区で、国道361号から火葬場下交差点に抜ける沢尻バイパスの建設が急ピッチで進んでいる。権兵衛トンネル開通にともなう木曽からの流入車輌に対応したものだ。だが、当初は05年度末と言われていた権兵衛道路開通が2ヵ月余り早まったため、バイパス工事の方が遅れている。

管轄する伊那建設事務所が、このバイパスを重視して来たのは、開通にともない、木曽の国道19号を通過する大型車輌が伊那に流入するとの予測のもとに、トンネルから北に向かうルートを整備するためだ。

国道19号は「木曽高速」と呼ばれ、中央道塩尻インターと中京方面に行き交う車。さらに関東北部から佐久平・和田峠を経由して木曽を通り抜ける車など特に大型の通過車輌が多い。このうち東京方面に行き交う車が、伊那インターから中央道を利用したり、さらには辰野町の平出から有賀峠を利用することになるのではないかと想定している。

伊那建が考える誘導コースは、トンネル出口から農道・中の原交差点を直進、現在工事中の沢尻バイパスを経て、火葬場下から春日街道に流すルートだ。春日街道の西には広域農道があり、これを経由した方が短距離だが、農道は県ではなく市町村の管轄で、構造的にも多量の大型車輌の通過による影響が大きいと言われており、県としては、県道である春日街道に誘導することをメインに考えてきた。

だが、地元南箕輪村などのからは「実際は農道通過が最も多くなるのでは」との懸念の声も上がっている。この声を受けて一定個所の拡幅や歩道の整備も進められてきたが、現在でも交通量の多い広域農道がどこまで、流車輌を受け入れ可能かは未知数だ。

トンネルと北方向をつなぐルートには、さらに、春日街道・広域農道が国道153号と合流する伊北インター付近の混雑、辰野町内の狭い幅員、竜東への車の誘導方法など、解決するべき課題は多い。

権兵衛トンネルの開通は、伊那と木曽に新しい時代をもたらすだろう。だが、それは同時に、木曽の住民が何10年にもわたって直面してきた大型通過車輌の交通問題を、伊那側でも共有することを求めている。(続く)

=毛賀沢明宏= -

【特集 権兵衛開通】15万7千人の苦闘(3)

水抜き坑着工から2年10カ月が経た03年1月。貫通まで残り数百メートルになった所で、再び中央アルプスから大量の水が噴き出した。

被害が大きかったのは木曽側。木曽側坑口から約1キロは登り勾配だが、貫通地点までの残り約470メートルは下り勾配の工事だった。噴出した大量の泥水は、流れずに溜まり、切り羽を水没させた。

「地質も大変だったが、水の量も並大抵のものではなかった」

飯田国道事務所の石原幸宏建設監督官は振り返る。

噴出する水の量は、伊那側が毎分3・6立方メートル。200リットル入りのドラム缶18本分だ。木曽側はその3倍以上の毎分11・6立法メートル。同じドラム缶58本分。

通常、このような出水量の多いトンネル工事では「拝み勾配」といって、両方の坑口から登り勾配ばかりで掘り進み、一番高いところで双方が交わるのが最適といわれる。登りばかりで掘れば、出てくる水は自然に坑口に向かって流れていくからだ。

しかし、権兵衛トンネルでは、双方の坑口の標高差と工期の関係からそうはいかず、木曽側工区では下り勾配の工事もあったのだった。これが貫通直前の切り羽の水没をもたらした。ポンプで汲み出して、現状に戻すまでに2ヵ月を要した。

崩れやすい地質と大量の出水。4度にわたる切り羽の崩落。このため工事の進捗速度は伊那側で1日平均2・1メートル、木曽側では同じく1・2メートルだった。

権兵衛トンネルの全長は4・5キロ。施工中のものを含めて、全国で23番目の長さだ。この長さのトンネルは通常3年間で貫通できるといわれ、それに5年間が費やされたことじたいに工事の難しさが示される。のべ15万7千人が汗を流し、300年前に木曽の農民権兵衛が切り拓いた峠道を、高規格道路に生まれ変らせたのだ。

03年5月31日、水抜き坑が貫通した。最後に残された岩盤を取り除いた時、伊那谷から木曽谷に向けて、風がサーっと吹き抜けたという。(終わり)=毛賀沢明宏= -

権兵衛トンネル通行証明書を発行

国道361号権兵衛峠・姥神峠トンネル開削促進規制同盟会は2月4日、木曽と伊那を結ぶ権兵衛トンネルの開通に合わせ、通行証明書を発行する。木曽側・伊那側で各20人で、配布方法は調整中。

証明書はB5サイズ。「伊那地域と木曽地域の新たな夜明けとなる権兵衛トンネルを通行したことを証します」と記される。通行した順に1縲・0の番号がふられ、それぞれトンネル出入り口の写真を載せた。

伊那側は、記念品として市のイメージキャラクター「イーナちゃん」グッズも渡す。 -

丸水・伊那営業所など7カ所 刑事責任の追及で家宅捜索

食品卸の丸水長野県水(長野市)の畜産事業部伊那営業所(伊那市・閉鎖済み)で昨年、社員が豪州産牛肉を県産と偽って出荷していた問題で、県警生活安全部と伊那署は25日、不正競争防止違反(虚偽表示、譲渡)の疑いで、伊那営業所や長野市の本社、松本畜産センター(塩尻市)などの関係7カ所を家宅捜索した。

県警は、県が提出した調査結果を参考にするなどして家宅捜索を検討。卸先の小売店や飲食店らに産地を誤って認識させたのは違法行為に当たる可能性があると判断、刑事責任を追及するための強制捜査に踏み切った。

この日は、捜査員約100人が午前8時から9時にかけて、家宅捜索をはじめ、売り上げ伝票や関係帳簿などを押収したとみられる。

問題は農水省の抜き打ち検査で、店頭で買った肉をDNA鑑定したところ、昨年12月に発覚。県農政部によると、伊那営業所の担当者(副長)が04年12月ごろから、パック加工した豪州産牛肉を県産と偽表示して、少なくとも約516キロを販売していた。

これまでの調べで、伊那営業所は豪州産と山梨県産の牛肉を、県産と偽装した疑いが持たれている。担当者は県の調べに対して、「国産牛の細切れ肉の脂身が多いとの小売店からのクレームを受け、脂身の少ない豪州産を県産と偽って卸した」と説明している。

県警は、社員の単独犯行なのか、他の事業所でも偽装していたのか、本社からの指示があったのかなどの可能性を追及。関係書類や、関係者の事情聴取などの捜査を進める。 -

【特集 権兵衛開通】15万7千人の苦闘(2)

98年10月着工した伊那側からの工事は、1年後の99年10月、トンネル掘削の最先端である切り羽の大崩落に見舞われた。砕けた粘板岩が水とともに噴出した。幸い人身事故にはならなかったが、2カ月半の間、工事停止に追い込まれた。

「坑口からわずか310メートルの所。全長4・5キロのトンネルは普通3年位で掘れる。1年間でこれしか進めなかったことが工事の難しさを示している」と石原幸宏飯田国道事務所建設監督官は語る。

事態は深刻だった。粘板岩の硬い地層で地下水も多くないという予測の下に、トンネル本坑を直接掘り進む工事を始めたが、これでは手も足も出ないことが厳然と突きつけられたのだ。

急きょ、トンネル施工法検討委員会が設立され、水抜き坑掘削を先導させる方式に、工事計画自体を変えた。異例の事態だった。

水抜き坑とは、本坑に並行して、常に少し前を掘り進める径の小さな水抜き用トンネルのこと。先に水抜き坑を掘れば、出水地帯では水の流れが変り、本坑が掘りやすくなるという。

本坑の掘削方法自体も変えた。本坑は、掘削機ジャンボドリルで掘り進めたら、1メートル間隔でH鋼をはめ込み、その間に金網をかぶせてコンクリートを吹き付けるナトム工法で掘り進められていた。

だが、掘削工事の最先端部分の壁面が崩れやすいことから、フォアパイという支えになるような特殊の資材を、掘り進む岩盤の前方上部に先に埋め込んでいく補助工法も取り入れた。

一般にトンネル工事では、鏡ボルトという崩落防止用資材を先に埋め込んで、それごと岩盤を掘削する工法が用いられている。掘り進んだらH鋼をはめ込み、そのH鋼から放射状にロックボルトという岩盤強化のための資材が埋め込まれる。だが、あまりに崩れやすい地質だったがゆえに、さらにフォアパイ工法を付加したというわけだ。

だが、中央アルプスは、人々の前になお立ちはだかった。(続く)=毛賀沢明宏= -

長野縲恃ム田の高速バス 金曜、増便へ

中央道・長野道を利用して上下伊那と長野を結ぶ「みすずハイウェイバス」が3月から5月毎週金曜日に増便される。23日、県企画局交通政策課が発表した。

増便されるのは現行の最終便の1時間後で、長野行きが駒ヶ根IC19時25分、伊那IC19時38分発で、長野県庁着21時42分。飯田行きが長野県庁発19時35分で、伊那IC21時44分、駒ヶ根IC21時57分着。運行には伊那バスなど県内5社があたる。停留所・運賃などは現行と同じ。

05年10月に県補助事業の「公共交通機関による南北交流促進事業」による増便実験で大幅な利用者の増加が見られたため。

8月にバスの車内で行ったアンケートで、最終便の後の増便を求める声が多かった。それに基いて10月に土日を除く20日間、現行の最終便の1時間後に実験的に増便したところ、合計で長野行きで125人、飯田行きで165人が利用。1日の全便合計でも、対前年同月比、対前月比でも大幅な利用者の増加が見られた。利用は上り下りとも金曜の夜に集中しており、当面金曜日の夜だけの増便となった。

6月以降については3縲・月の利用状況を調査して判断するとしている。

南北の高速交通網の整備については、地元の声を受けた県議が超党派で協議会を作り鉄道・バスともに増便などを要請。田中知事もそれに積極的に応える姿勢を示し、増便実験などを行ってきた経緯がある。

利用状況に踏まえた、更なる整備を求める声は多い。 -

【特集 権兵衛開通】15万7千人の苦闘(1)

2月4日、権兵衛トンネル道路が開通する。着工以来7年半の歳月と、のべ15万7千人の労力を費やして、中央アルプスを穿(うが)つ高規格道路が完成する。

特集第1弾は、困難を極めたトンネル工事の苦労を聞いた。

◇ ◇ ◇

「着工時には難工事とは思っていませんでした。しかし、掘り出したとたんに、想定していた地質とはまったく違うことが判明したんです」

権兵衛トンネル工事の現場責任者を務める国土交通省飯田国道事務所の建設監督官石原幸宏さんは振り返った。

98年秋のトンネル工事着工まで、地質調査は何度も行われた。当初は粘板岩主体の硬い岩盤で、比較的掘りやすい地質と想定されていた。

だが、実際に掘り出してみると、粘板岩が細かく割れた破砕帯がいたるところにあり、断層や地下水系が複雑に入り組んだメランジュ層(「混沌とした」の仏語)であることが分かった。

だが、なぜ、それほど想定が違ったのか?

「調査地点の岩盤が偶然硬かったのかも知れませんが、ボーリング調査の限界だったとも言えます」

ボーリング調査は88ミリの直径のサンプルを掘り出す形で行われた。調査する位置にもよるが、この直径では、地質に入った割れは見つけにくい。地圧で岩盤が押し付けられている状況で採取するからなおさらだという。

ところが、実際にトンネル本坑を掘るとなると、穴の断面の面積は約80平方メートル。しかも、片面は何の圧力もかからない開放した断面になるため、地中の圧力を受けて調査時には予想しなかった崩壊が始まる。「掘ったとたんにザザーと、あるいはゴロゴロっと崩れてくる。時には直径1縲・メートルの岩が圧力で飛び出してくる、そういう地層だったのです」。

断層も想定以上だった。トンネル工事現場は、奈良井川に沿って境峠断層が走っている。大きな断層の近くには、ちょうど魚の骨のように大きな断層に交わって縦に走る断層が存在するが、その規模と量が、通常をはるかに超える地質だったそうだ。

「断層と地下水、それに崩れた粘板岩が混沌として最初から最後まで続いたトンネル工事だったのです」

石原さんは前任地の安房トンネルと比べて「規模はかなり小さいが、労苦はほぼ同じ程の難工事」だったと評する。(続く)

=毛賀沢明宏= -

権兵衛開通 救急医療体制一覧を作成

権兵衛開通後の救急医療体制を確認する調整会議の2回目が24日、県木曽合同庁舎であり、伊那・木曽両圏域の広域消防本部・病院などの関係者が集まった。前回議論を踏まえ、伊那中央・昭和伊南・県立木曽の各病院で実施可能な処置・検査項目、救急時の連絡体制などをまとめた一覧を作成し、開通に備えた。

木曽地域の救急医療機関はこれまで木曽病院しかなく、患者の症状によって他の病院への救急搬送が必要でも、約60キロ離れた松本の信大病院か相澤病院に1時間かけて運ぶしかなかった。

トンネル開通後は伊那中央病院までが32キロで38分、昭和伊南病院までが47キロで49分で搬送が可能になることから、懸案だった木曽地域の救急医療体制の整備が進むことになる。

トンネル内の防災設備などについても、改めて確認された。 -

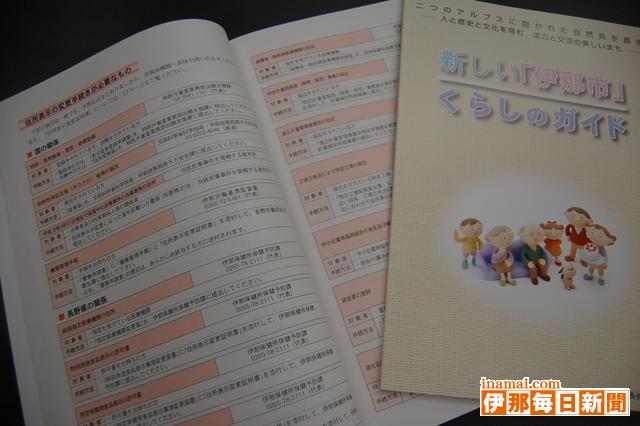

くらしのガイドを全戸配布

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会は、住民向けの「新しい伊那市 くらしのガイド」=写真=を2万5700部作った。3月31日の新市発足に伴い、庁舎位置や組織体制、必要な手続きなどを案内する手引書。各市町村は近く、広報2月号などと一緒に全戸へ配布する。

ガイド=A4判、65ページ=は合併後、手続きが混乱しないように▽庁舎内の配置図▽事務組織図▽各庁舎の主な業務▽地域自治組織▽住所表示変更竏窒ネどをまとめた。右ページ端に項目を記し、わかりやすく引けるようにした。

住所表示の変更手続きが必要なものは、普通貯金通帳・定期預金証書、生命保険証書・損害保険証書、特許・実用新案・意匠・商標登録、工場立地法による特定工場の届け出など。「合併後、ただちに手続きをしなければならないというものはほとんどない」という。住民票、戸籍、印鑑登録証、パスポート、自動車運転免許証、国民年金などは不要。

23日にあった伊那市議会の勉強会で報告された。 -

大学入試センター試験

志望校合格を目指す多くの受験生の最初の関門、06年度大学入試センター試験が21日、全国で一斉にあった。上伊那会場の南箕輪村の信州大学農学部と駒ヶ根市の県看護大学でも、大勢が臨んだ。

降雪の影響も心配されたが、幸い交通の妨げとなるような天候とはならなかった。信大農学部には、試験開始の約1時間前から、バスや車などで、上伊那や下伊那の受験生が駆けつけた。

会場の外にある案内板を緊張した面持ちで確認していた受験生も、友人や知り合いの顔を見ると緊張が緩み、励まし合いながら試験に臨んだ。

志願者は信大農学部会場898人、看護大会場が385人。看護大の志願者が昨年より若干上回り、両校の合計も18人上回った。全県の志願者数は1万2人で、昨年より80人減少した。

本年度は英語で初めてリスニングが導入され、受験者は「ICプレーヤー」を使用する。約180人が英語を受験した伊那弥生ヶ丘高校は、受験者が手にとって実物を扱えるよう、サンプルを置くなどして試験に備えた。 -

「コーディネーション運動」学ぶ

スポーツ指導者の育成と資質向上を目的とした講習会が19日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館などであった。上・下伊那や諏訪地区から、小中学校職員や保育士など約70人が集まり、順天堂大学大学院助教授の東根明人氏の実技講習などを受講した。伊那教育事務所などの主催。

東根氏は、運動・脳神経の基礎体力を促進させる「コーディネーション運動」について指導した。同運動はヨーロッパを中心に学校体育やスポーツ現場で成果を挙げ、日本でも広まりつつある。同氏による指導は中南信地方では初となり、県内でも2回目となった。

実技講習は、床の上に落ちる寸前のテニスボールを掴み取ったり、ジャンプしながら体を左右に回転して進む運動などを体験。東根氏は「指導者は教える時に、運動のコツを掴んでいなければならない」と、参加者に呼びかけていた。

「コーディネーショントレーニングの魅力と効果」と題した講義もあった。

茅野市の中大塩保育園の保育士・矢島奈緒さん(27)は「遊びながらできる運動を保育園でも取り入れていきたい」と話していた。 -

劇映画「村歌舞伎一代」で子役を募集

伊那市出身で飯島町在住の後藤俊夫監督は19日記者会見し、長編劇映画「村歌舞伎一代」に出演する子役約50人の募集を呼びかけた。締め切りは2月28日で、3月下旬にオールキャストを発表する。

映画は、信州の小さな村を舞台に、主人公の木地師半次が地芝居を通して友情をはぐくむ青春時代、シベリア抑留の過酷な戦争体験、親友の死などを経て地芝居を再興、継承していく物語。

役柄は、主人公半次(子ども時代)のほか、クラスメート、芝居見学者などで、対象は小学校4年生縲恍・w校1年生くらい。やる気があって明るく元気のいい子を求めている。演技は後藤監督らが指導するため、経験がなくても可。土・日曜日や夏休みを利用し、上・下伊那を中心に撮影するため、地元から募るが、希望があれば他地域でも受け付ける。

上伊那での面接は3月12日、伊那市生涯学習センターである。

99年、伊那谷を舞台にした映画「こむぎいろの天使竏窒キがれ追い」を手がけた後藤監督は「芸術文化の向上や、ふるさとのよさを再発見する機会として、地元の子どもたちに演技を体験してもらいたい」と話した。

06年中に撮影を終え、07年度中の全国公開を目指す。

応募先は、往復はがきに住所、氏名、電話番号など必要事項を記入して事務局(〒399竏・502大鹿村大河原391竏・ 大鹿村教育委員会「村歌舞伎一代」係・TEL0265・39・2100)に送る。

上伊那の問い合わせは、長谷村教育委員会の穴沢さん(TEL98・2009)へ。 -

【寄稿】豪雪災害現地視察を終えて(下)

長野県議会土木住宅委員長 向山公人

飯山市の千曲川近くの視察(前号参照)に続いて、農業施設の状況ということで、大規模農業経営をされている花卉ハウスや畜産団地を視察したが、除雪作業に追われている現況では、被害状況など掌握できない状況であった。

黒岩地籍に従来あったスキー場の跡地は、過去雪崩を数回起こし下段の集落に犠牲者が出ていることから、県では防止施設を昨年設置したが、将来的には植樹していく必要を感じた。

国・県道は除雪により車の通行は確保されてきているが、脇道や町村道については通行の確保が進んでおらず、土木部として、11日から排雪作業の応援にロータリー車、バックホー、ダンプカーなどをオペレーター付きで4グループ、各市町村に出すことを決定した。

北信地方事務所管内の5市町村において、弱者世帯といわれている世帯は約700世帯あるようだが、早急に屋根などの除雪作業に着手するよう要望すると同時に除雪支援を求めることを約束した。

飯山市から栄村へは、「1里1尺」という昔からの言い伝えがあり、4キロ行くと30センチ雪が増えると言われるが、屋根の雪や道路脇の雪の高さがそのことを物語っていた。

毎年これから本格的な雪のシーズンを迎える時期なので、除雪作業計画は気を許せない日々がまだ続いており、地域の人たちの大変さが身に染みて理解できた現地調査であった。

それ以前に知事が飯山市を訪れたが、たった10分ほどいただけで栄村に向かったことについて、住民の一人は「あんな短時間で的確な状況判断ができるのだろうか」と不満を漏らしていたが、いかにもパフォーマンス知事を表わしている一面と感じられた。

毎日の除雪作業に励む人々が「地域の中でお互いに助け合う信頼感や団結が強まるのはうれしいですけどね……」と語った言葉が特に印象的だった。

災害など緊急を要することは現地の状況を的確に捉えた対策が重要と改めて感じて帰路に着いた。

視察前日17時現在の被害状況は、死者が飯山市1人、栄村で1人。重傷者が中野市、飯山市、など5市町村で11人。視察当日、体育館が倒壊した。

視察後の13日、県議会正副議長と土木住宅委員長の3人で、19日に国土交通省に除雪作業への支援の要請に赴くことが決まった。 -

高校改革プラン推進委員会(15)

第3通学区高校改革プラン推進委員会(池上明雄委員長)が18日、南箕輪村民センターであり、各委員から募った考えを池上委員長らがまとめた最終報告書素案が示された。委員は20日までに、素案にそれぞれ検討を加えて事務局に提出する。それを考慮し、改めて報告書をまとめ、30日の最終委員会で正式な了承を得る。県教育委員会への答申は今月中に行う構えだ。

池上委員長は冒頭、統廃合案が確定していなかった諏訪につき「岡谷東と岡谷南の統合」という過去に諏訪からでた案を改めて提示。諏訪の委員は、地域での合意形成の時間を設けるなど、なんらかの配慮を付記することを条件としながらも、案の決定を受け入れた。

最終報告書の素案は▼25校から22校にすること▼岡谷東、岡谷南の統合▼箕輪工業の全日制廃止▼飯田長姫と飯田工業の統合竏窒軏{とし、多部制・単位制の設置や、定時制高校の統廃合を示している。

「削減ありき」という結論が強調され、魅力論の言及が希薄化している竏窒ニ考える委員も多く、具体的な魅力論に踏み込むことを求める声もあり、付記事項で各委員が考える魅力論を充実させることとなった。

一部の委員からは、20人学級や教員の加配などで定時制と同等の環境を多部制・単位制に確保してほしい竏窒ニの要望もあったが、県教委は「あくまでも40人学級の枠で充実を図りたい」とした。 -

高遠町・長谷村・西春近商工会 06年度から合併に向けた連携

高遠町・長谷村・伊那市西春近の商工会は年度内に、合併・統合に向けて06年度から連携するための調印を交わす。西春近商工会新年祝賀会の席上、野溝和男会長が明らかにした。

県は商工団体への補助金を抑制する点から、1市町村に1商工団体を原則としている。「補助金を受けての商工会。減額されると運営できない」(野溝会長)と今後の方向性を検討。3月31日の新市発足に伴い、1商工会議所3商工会を1つするのは容易でないことから、まず3商工会が広域的に連携することとし、各商工会の理事会で決定した。

連携によって、税務や経営などの経営改善普及事業を1本化。各商工会が中心となっているイベントなど地域振興事業はそれぞれで取り組む。06年度は高遠町商工会が監事を務める。

各部会の事業内容などが異なるため、連携を取りながらまとめ、07年度の3商工会合併に向ける。さらに助走期間を置き、09年度に伊那商工会議所と統合したいとする。

06年度は補助金や職員数に変動はない。07年度に合併すると、補助金は06年度までの80%を確保できるという。

西春近商工会によると、会員から合併・統合を望む一方、経営指導体制などきめ細かなサービスが行き届かなくなると危ぐする声もある。

伊那商工会議所の向山公人会頭は「会議所として即統合ということは決めていない。会員の合意を取り、成果が上がるように論じることが大切」と述べ「商工会と共通事業があれば、力を合わせて取り組みたい。一つの生活圏、経済圏で、同じ目的を持つものがまとまるのが望ましい」と西春近商工会と話し合いの場を作りたいとした。 -

【寄稿】豪雪災害現地視察を終えて(上)

県議会土木住宅委員長 向山公人

長野県北部に降り続く大雪は栄村を孤立化させたのをはじめ、飯山市、野沢温泉村などにおいても日常生活に影響が出ている。県議会としても議長と相談の結果、土木住宅、農政、生活環境の各委員長で現地視察を行い国への要望など取り組むことを決定した。

1月10日(火)午前8時過ぎ県庁を出発、県の北信地方事務所において管内の概況説明を受けた後、地方事務所と飯山建設事務所の案内で、飯山市の豪雪による危険箇所並びに除雪作業等を視察した。はじめに、静間地区で道路や家屋の除雪作業をしている自衛隊第13普通連隊20人の現場(写真(1))を訪れ、作業のお礼と激励をした。 -

合併協議会(16)

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の第16回会議が13日、市役所であった。特別職の身分の取り扱い1項目を了承。高遠町・長谷村に置く地域自治区長(総合支所長)の職務権限は助役に準じると報告し、提案項目から外した地域協議会委員を含む報酬額は助役会に一任した。次回(2月下旬)、報告される。

「地域自治区長の職務権限は助役に準じ、報酬額は一般職最高の部長級と助役の中間」(小坂市長)。総合支所の事務を総括管理し、所属する職員の指揮監督するのが主な業務。専決事項は総合支所業務の調整、総合支所にかかわる重要な申請や願書などの処理方法の決定など。財務関係では、報酬費や委託料、工事請負費など2千万円以上5千万円未満など助役と同等の決裁とした。

予算執行は原則として本庁の課と連携した統一管理方式で、総合支所は担当者竏忠ロ長竏虫汳キ竏虫ゥ治区長から市長に上げる。

入札の執行は本庁で一括。

総合支所の職員配置(課長・係長除く)は、総合支所次長以上となる。

第15回会議で、町村委員から「地域自治区長の権限を早急に決めるべき」と意見が挙がり、合併協幹事会や助役会などで協議した内容が示された。

委員から異議はなかった。

常勤特別職の報酬は県内の人口類似規模の安曇野市・塩尻市に準じ、非常勤特別職は現伊那市にとどめる提案の通りとし、地域自治区長、地域協議会委員の報酬は助役会に一任することを加えた。

町村委員から、地域協議会委員の報酬は「年額でなく日額にしてほしい」とする要望があった。

年度内に集約する方向で、助役会の協議後、合併協正副会長会に諮り、合併協に報告する。

合併協議会長の小坂市長は「おおまかな協議が終了した。うらやましがられる新市に努力していかなければならない」と述べ、3月31日の新市発足に向け、協力を求めた。

会議では、新市の事務組織図、市章候補の選定経過なども報告。今月末に、住民の窓口手続きなどをまとめた「くらしのガイド」を全戸配布する。 -

【記者室】湯たんぽの根強い人気に納得

日が長くなったとはいえ、厳しい寒さが続く。これまで冷え切った部屋を暖房器具で温めてから寝ていたが、湯たんぽに切り替えた。周囲から「いいよ」と聞いてはいたが、予想以上に温まることに驚いた▼熱い湯が入った湯たんぽを袋に入れ、寝床で暖を取る。寝る前に、ふとんの中心に置き、寝るときに足元へずらす。手足が冷えても集中的に温めることができるし、自由に場所を動かすこともできる。湯はだんだんぬるくなるが、満杯にすれば翌日の朝まで持つ▼伊那市内のある店では「使っていたのがだめになった」など年配者が買い求めていくそうだ。相変わらず根強い人気というもうなずける。寒さに耐えられない人にはお勧め。冬シーズンは手放せそうにない。(湯沢記者)

-

高校改革プラン推進委員会(14)

第3通学区高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)が12日、南箕輪村民センターであった。諏訪地域は、次回委員会で具体案を提示することを了承。また、残された時間で“魅力ある高校論”を詰めるため、委員それぞれが一定の形式に沿った魅力づくり案を提出し、委員長がそれを次回までに集約する。上伊那では今後、多部制・単位制に統合される上伊那農業定時制のPTAなどを対象とした説明会を実施する予定。

地域コンセンサスの形成が難航し、統廃合対象校が絞りきれない諏訪地域は、プラン導入の先送りを求め、今回も具体案を示さなかった。しかし「地域の完全なコンセンサスを得るのは不可能」「上下伊那でも07年度実施を目途に検討してきているのに、諏訪だけ遅らせれば地域の理解が得られない」とする意見が相次ぎ、諏訪も次回の冒頭で具体案を提出することとなった。

箕輪工業の多部制・単位制へ統合する形で廃止となる上農定時制については、07年度廃止に強い懸念を示す委員もいた。岡谷工業高校教諭の藤本功委員は「時間的拘束が緩やかな多部制・単位制は、定時制の生徒だけでなく、これまで全日制を希望していた生徒の入学も増える可能性がある。定時制生徒の締め出しにつながるのでは」と示唆。多部制・単位制の方向性が見えるまでは上農定時を廃止しないことを提案した。しかし第3推進委は、実施時期を答申案に盛り込む予定はしておらず、県教育委員会の実施計画に委ねる。

第3推進委は、上農定時制PTAから多部制・単位制についての説明会開催の要望も受けており、現在は実施日の調整をしている。 池上委員長は「今は他部制・単位制に対する十分な理解が広がっていない。説明会の実施は必要」と話していた。 -

吉田博美氏国交省政務官就任激励

吉田博美参議院議員の国土交通省大臣政務官就任の激励会を兼ねた新春名刺交換会が11日、伊那市のプリエ・キャスレードであった。上伊那10市町村長、行政機関代表者ら40人余が出席。

上伊那広域連合は、要望事項に▽地方税財源の充実確保による地方分権施策の実現▽高齢者福祉施策の充実と社会福祉施策の推進▽一般廃棄物処理施設整備に対する交付金などの支援▽国道152・153号の改良整備促進、国道361号事業促進竏窒ネど15項目を挙げた。

吉田代議士は「要望のうち8項目は国交省関係。宮下氏とスクラムを組み、伊那谷、県の問題に取り組んでいきたい」と述べ「政務官は1年間の勤務であると思うが、できることは限られる。この1年で人脈を作り、ふるさと発展のために尽くす」と誓った。

主催者代表で、あいさつに立った伊那市の小坂市長は、政務官としての奮闘に期待。夏の県知事選に触れ「現職は県議とのあつれきや、市町村長との対話がうまくいっていない。誤りのない選択を」と述べた。また、ごみ処理施設の用地選定について「慌てず、じっくり取り組んでいきたい」とした。

そのほか、宮下一郎代議士、向山公人県議らも地方と国政のパイプ役としての活躍を祈った。 -

「伊那美篶米」関東圏で販売好調

上伊那農業協同組合(JA上伊那)と全農パールライス東日本が、04年11月に関東圏で販売している「伊那美篶米」は、1年間で300トンを売り上げるまずまずの出だしだ。

石灰岩から流れ出る水で成長した美篶地区の米はミネラルが豊富で、全農の格付けでも特Aランクとして上伊那の他地域より高い評価を得ている。ただ、価格も引き上げてしまい、なかなか消費につながらないという問題もあった。そのためJA上伊那は、美篶の米を上伊那他地域と同じAランクで販売することで、価格を引き下げた。

その中で、価格は抑えつつも、何とか特Aレベルの評価を生かした販売方法がないか竏窒ニ、販売促進方法を模索。全国展開するイトーヨーカドーに話を持ちかけたところ、同社の独自ブランドとして美篶の米を販売することが実現。「伊那美篶米」という名称で上質な米であることをPRし、他地域の米との差別化を図った。

現在、伊那美篶米は、関東圏にある約100店舗で販売しており、美篶地区の出荷の約4分の1を占める。

JA上伊那は、上伊那地域の米を「上伊那米」として東急百貨店で販売し、こちらも年間300トン以上の需要があるという。

JA上伊那の担当者は「これまで内陸の米は、あまり高い評価を受けてこなかったが、食味向上の努力などが、消費者にも評価されてきた結果では」と話している。 -

SO竏鱈ABが新春ライブ

邦楽バンド「SO竏鱈AB(ソーラボ)」のライブ「その参」が8日夜、伊那市生涯学習センター6階ホールであった。「和」と「洋」をコラボレートしたステージで、奏者と観客が一体となって楽しんだ。

00年夏に結成されたソーラボは、伊那市を中心に尺八、箏(こと)、十七弦、ギター、パーカッションの奏者5人のグループ。

今回はオリジナル曲「風来」「朝霧」「月の贈り物」「Gmブルース」などを中心とした12曲を用意した。童謡「チューリップ」を明るく、楽しくアレンジした最新作「SA・I・TA(咲いた)」も。

ロック調の雰囲気を出したステージに、奏者5人が立ち「子どものころ、西部劇が好きだった。疾走感の曲を作りたいと思って書いた」など曲紹介を交えながら、軽快な音楽を奏でた。

観客約200人はリズムに乗り、新春の一夜をにぎやかに過ごした。 -

信濃錦で仕込み体験会

伊那市の醸造会社、「信濃錦」宮島酒店(宮島宏一郎社長)で8日、日本酒の仕込み体験会があった。市内の正藤酒店、井田屋酒店をはじめ県内各地、愛知・岐阜・京都など他府県からも合計12軒の酒販店が参加。一般市民も加わり総勢30人近くが、もうもうと上がる湯気の中で、こうじをいじったり、蒸米を運ぶなど酒蔵の仕事を体験した。

同社では毎年立春の2月4日に、酒販店や料飲店・一般消費者が、新酒を搾り、瓶詰めして、その日の内に味わう「立春朝搾り」の取組みを行っている。今回仕込んだ酒は、この時に搾る酒。契約を結ぶ飯島町の農家が栽培した無農薬の酒米「美山錦」を使い、自分たちが搾る酒を、自分たちで仕込んだ。

参加者の多くは、05年の田植えや草取り、稲刈りにも参加しており、米づくりからはじめて酒づくりの全工程を体験することになる。

開催を知り夫婦で飛び入りで参加した伊那市西町の登内英雄さんは「仕込む米にこんなに味があるのかと驚ろいた」、奥さんの元子さんは「こうじはかめばかむほど甘味がでてくるのでビックリした」と白衣姿で話した。

田植えから参加しているという京都府の酒販店店主は「米づくりから加わっているので、愛着が沸くし、お客さんに説明する時も力が込められる」と語った。

立春の朝には720mlビン3000本の新酒になる。正藤酒店・井田屋酒店で注文を受付けている。 -

7日朝は七草がゆ

○…7日朝、無病息災を願って七草がゆを食べる。新年のごちそうで弱った胃をいたわり、七草を食べて栄養バランスを整える昔からの知恵。

伊那市荒井区の加藤スーパーでも「七草がゆセット」を販売=写真。買い求める人は40縲・0代が多く、6、7日に分かれるという。キャベツなど野菜の価格は高めだが、七草は昨年と同じ。

七草はセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン)を指す。 -

伊那谷に木曽地域の看板急増

権兵衛トンネルの開通を前に、木曽地域の看板が伊那市周辺で目立ち始めた。特に中央高速バス新宿線の伊那バスターミナルは、看板の6割近くが木曽地域の看板で埋めつくされている。スキー場や宿泊施設のほか、観光協会の大きな看板もあり、一瞬木曽に来たかのような錯覚におちいるほど。

ターミナルを管理する伊那バスの関係者によれば、05年夏頃から木曽地域からの看板設置の申し入れが増加。貸切バスを利用した観光旅行の訪問先としての売込みも急増し、上下伊那地域の数をしのぐ勢いだという。

広域農道沿でも、電柱看板に木曽の宿泊施設の名前が目立つようになっており、同地域の権兵衛開通をにらんだ誘客の積極姿勢がうかがえる。 -

【新春記者室】全力でスタートを切る

昨年の11月20日、県縦断駅伝大会で上伊那チームが3年ぶりの総合優勝を手にした。

上伊那の沿道は、他の地域と比べても多くの観客が集まっていた。地域に根付く・ス駅伝熱・スを確認した瞬間だった。大会を終えた選手らに話を聞くと「走っているときの応援が励みになった」との感想が多かった。誰かに支えられ、期待に応えられる喜びの意味が少し分かった気がした。 伊那毎日新聞社も50年間、地域に愛されて走ってきた。特に地域紙というのは記者と住民との距離は身近で、「この前の取材ありがとう」との一言に励まされることは多い。

新年を迎え新たなスタートラインに着く。自分への・ス甘え・スは捨てて、周囲の期待に応えられるよう全力で走り出そう(布袋記者) -

新伊那市 市議選

伊那市・高遠町・長谷村の合併で新伊那市発足に伴う市議会議員選挙が新市発足後、50日以内に行われる。周囲の動向を見ながら、出馬表明を控えている人もいるが、選挙戦は確実となりそうだ。(文中の名前は五十音順)

議員定数は26。初回に限り、各市町村を単位とした選挙区が設けられる。定数は伊那市18、高遠町5、長谷村3となっている。

◆伊那市

市議会の現職は24人。出馬を表明しているのは、飯島光豊(54)=共産党・東春近、春日晋治(40)=無所属・西春近、北原斉(64)=同・手良、小平恒夫(68)=同、馬場秀則(60)=無所属・狐島=の5氏。出馬の意向だが、表明を控えている現職もいる。そのほか、ほとんどが1月中に後援会などと相談して態度を明らかにする。年齢から後進に道を譲る理由で、3期目の藤島雄二氏(74)=無所属・西春近=が引退する。

地元や党の要請を受け、元市議で会社役員飯島尚幸氏(60)=公明党・西春近=が出馬。新人のNPO法人「クローバーコミュニケーション信州」代表・野溝直樹氏(40)=無所属・東春近=は、合併を機に「地域の声が反映される行政が求められ、地域色が生かされるシステムづくりをしたい」と出馬を決めた。

また、女性有志は、女性新人を擁立する方向で準備を進めている。1月中にも組織を立ち上げる予定。

◆高遠町

町が掲げてきた「合併しても、さびれない地域づくり」の確実な基盤固めを託せる人選が求められる。

町議会の現職(14人)からは、伊東實(70)=無所属・西高遠、春日嗣彦(51)=同、関森照敏(64)=共産党・同、野々田高芳(69)=無所属・下山田=の4氏が出馬を表明。飯島進(51)=無所属・西高遠、原浩氏(68)=同、松井教一氏(50)=同・山室=の各氏も前向きな姿勢をみせている。

唯一、前林賢一氏(69)=無所属・小原=が引退を決意。そのほかの現職は表明を明らかにしていないが、なかには出馬の動きをみせる議員もいて、無投票当選で終わった昨春の町議選と一転し、激戦になりそうだ。

新人や女性議員の擁立の動きは今のところみられない。

◆長谷村

村議会の現職(11人)は、窪田清彦(66)=無所属・黒河内、中山達得(73)=同・非持、吉田由季子(38)=同=の各氏が引退を決めているのみ。ほかの現職は表明を控えていて「後援会との相談もあるが、3枠とあって様子を伺っているのではないか」と分析する現職もいる。

◇ ◇

3市町村合併協議会の議会議員の定数等検討小委員会委員は「特定の地域でなく、全市的な視野に立って議論してほしい」と期待感を込めた。

新市誕生で、さらに議員に対する見方は厳しくなり、資質向上が求められる。

選挙日程は市長選と同じ。 -

新伊那市 市長選

伊那市・高遠町・長谷村の合併による新伊那市発足に伴う伊那市長選挙が新市発足後、50日以内に行われる。伊那市長の小坂樫男氏(70)=無所属、小沢=は出馬の意向を明らかにし、会社役員向山信二氏(54)=無所属、西町=は「まだ決まっていない」としながらも「環境が整えば出馬したい」と意欲を見せている。ほかに、新人擁立の動きもあり、選挙戦の可能性が高い。

小坂氏は昨年12月、市議会定例会の一般質問に答える形で、出馬の意向を明らかにした。1月中にも正式表明する。

小坂氏は、権兵衛トンネル開通、合併と大きなターニングポイントを迎え「やらざるを得ない」と述べた。

市長選に立候補した当初から3期12年を限度に自ら身を引くべきと心に決めているようだが、新市発足は3期目の途中。来年度に上伊那広域連合のごみ処理施設建設地を決めなければならないとしている。

昨年1月の市長選に出馬し、落選した向山氏は「物質的にも、精神的にも豊かさが求められる。あらゆるジャンルで知恵や方策が不足している」とし、支援団体と打ち合わせしながら、正式に決めたいとしている。

そのほか、市民有志が「市民の声を聞き、市政に反映できる」人材を求め、新人擁立に動いているが、難航している。

共産党は、擁立をするかどうかを含めて検討中。

高遠町長の伊東義人氏(73)=無所属、小原=、長谷村長の宮下市蔵氏(73)=同、溝口=は「いい合併を仕上げてからでないと考えられない。まずは任期いっぱいを全うするだけ」といずれも出馬への意向は公の場で明らかにしていない。

選挙日程は、1月に3市町村の選挙管理委員会が集まっておおよその日程を申し合わせる。3月31日に暫定の選挙管理委員会を開き、選挙日程を決定するが、4月30日の投開票が見込まれる。

新「伊那市」のリーダーはだれか。今後、市長選に向けての動きが活発化しそうだ。 -

新年記者室

今年は戌年。犬はいい、わが家にも2匹いるが、夫よりも子供よりも言葉を掛け、なでたり、なめられている。犬は古代より人間の良き友達。いつも身近にいる動物で、良くも悪くも犬に関することわざは多い。「犬も歩けば棒に当る」私が歩いてもネタに当らず、石につまづいて転ぶ位が関の山。「犬は3日飼えば3年恩を忘れない」。8年飼っているが、恩返しをしてもらった覚えはない。しかも、ほえるし、ふざけて噛む「飼犬に手を噛まれる」とはこの事。今年は「犬1代狸1匹」の幸運に恵まれ、「犬も朋輩、鷹も朋輩」のように仲間と仲良く、「喪家の狗(いぬ)」とか老「犬の遠吠え」などと言われないように、子犬のように、ころころと丈夫に暮らしたい(大口国江)

252/(水)