-

演劇合同発表会 伊那西が8年連続県へ

第37回上伊那地区高等学校演劇合同発表会が11日開かれ、伊那西高校が上伊那の代表校に選ばれました。 伊那西高校が県大会に出場するのは8年連続14回目です。 発表会には、上伊那5つの高校の演劇部が参加しました。 伊那西高校演劇クラブはオリジナルの脚本「テロメアの結び」を披露しました。 都会の一角で、定住する家もなくネットカフェやテントで暮らす女性たちの物語です。 上伊那地区高等学校演劇合同発表会は、学生同士の交流と、クラブ活動のレベルアップにつなげようと、上伊那地区高等学校演劇連盟が毎年開いています。 伊那西高校が出場する県の発表会は10月に塩尻市で開かれます。

-

福島合社で浦安の舞を奉納

伊那市福島にある福島合社の例大祭が10日行われ、地元の子どもたちが浦安の舞を奉納しました。 例大祭では地元の伊那北小学校に通う6年生の女子児童8人が舞を奉納しました。 福島合社の神職、唐沢光忠さんによりますと「浦安」とは心が安らかという意味で平和を祈る「心の舞」と言われているということです。 日本の初代天皇即位から2600年にあたる昭和15年にその区切りの年を祝い平和の祈りをこめて浦安の舞が誕生したとされています。 その年の11月10日に全国の多神社で一斉に舞われたのがはじまりで今日まで続いているということです。 福島合社は1914年大正3年に当時の福島村にあった8つの神社が一つになったもので毎年この時期に地区の平穏や五穀豊穣に感謝し例大祭が行われています。

-

東京芸大が中学生に合唱指導

伊那市の西箕輪中学校の生徒が東京芸術大学の大学院生たちから13日、合唱指導を受けました。 高遠町出身で東京音楽学校、現在の東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の縁で毎年、記念音楽祭が伊那市で開かれています。 今年音楽祭が30回目を迎えることから記念事業の一環で合唱指導が行われました。 これまでは、市内の中学校の合唱部や吹奏楽部を対象に指導が行われていましたが、今回はより多くの生徒たちに音楽の楽しさを体験してもらおうと全校生徒が対象になりました。 西箕輪中学校には、佐野靖教授など3人が訪れ、文化祭で発表する学年合唱の指導にあたりました。 このうち2年生の指導には、大学院生の黒川和伸さんがあたり、歌う姿勢や声の出し方などをアドバイスしました。 黒川さんは、「歌詞に共感する事が大切です。自信を持って大きな声で伝えてください」と生徒たちに呼び掛けていました。 合唱指導は、依頼のあった市内3つの中学校で行われました。 26日からは、市内4つの小学校で打楽器の体験授業が行われることになっています。 伊那市では「子どもたちに音楽の素晴らしさを感じてもらえる機会になってほしい」と話していました。

-

キャリアフェス11月に伊那中学校で開催

地域と企業が一体となってキャリア教育を推進するキャリアフェスが11月に伊那市の伊那中学校を会場に開かれます。 キャリアフェスは、伊那中学校の体育館を主会場に地域の企業が取り組みを紹介したり、ふるさとへの思いを中学生に伝えるというものです。 体育館に、およそ30のブースを設け、中学生たちが興味のある企業を回り、将来について考えます。 他に、シニア大学の卒業生たちが五平餅やおやきなどの郷土料理を振る舞う計画です。 12日は、1回目の実行委員会が伊那中学校で開かれ、イベント内容や名称について意見を交わしました。 実行委員会は、教育や企業・行政関係者など18人で組織しています。 委員長には伊那中学校の武田育夫校長が選ばれ「今後も継続していけるイベントにしていきたい」と挨拶しました。 伊那市では、およそ200の事業所が中学生たちの職場体験学習の受け入れをしています。 実行委員会には、若い意見も反映させようと伊那中学校の生徒も加わっています。 今後は、伊那中学校の通学区内の企業を中心にフェスに参加する30社を募集する計画です。 キャリアフェスは11月22日の午後1時30分から伊那中学校で開かれます。

-

市長と語りた伊那 東部中生と意見交換

総合的な学習で「私たちの伊那市」をテーマに学んでいる伊那市の東部中学校3年生は13日、白鳥孝市長を学校に招き、意見交換を行いました。 東部中の3年生は、9月30日から始まる文化祭で総合的な学習の発表を行うことになっていて、発表の前に市長の話を聞こうと今回招いたものです。 意見交換では、生徒が「ICTを活用した授業の数が少ないと感じていますがどうお考えですか?」と質問しました。 白鳥市長は「教育は重点を置く分野でもあり、ICTを活用した授業の機会を今後増やしていきたいと考えています」と答えていました。 また、「林業整備を行うと伊那市の自然が破壊されてしまうのではないか」との質問に、白鳥市長は「手を入れるところとそのまま残すところを分けて行うので自然破壊せずに整備を進めることができます」と答えました。 白鳥市長は「伊那市は農業や酪農が盛んで働く企業もたくさんある。10年後就職する時はぜひ伊那市で就職してもらいたい」と話しました。 これを受けて代表生徒が感想を発表しました。 今年度、市長と中学生が意見交換を行うのは、伊那中学校に次いで2回目です。

-

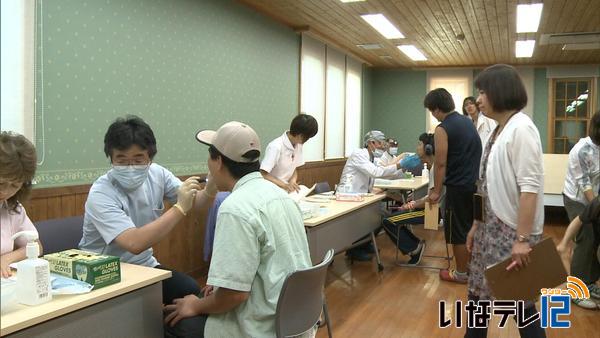

上伊那歯科医師会がアンサンブル伊那で歯科検診

地域での口腔保健指導などを行っている上伊那歯科医師会の地域保健部の歯科医師が、伊那市西箕輪のアンサンブル伊那を7日に訪れ、利用者の歯科検診を行いました。 上伊那歯科医師会の地域保健部に所属する伊那市内の歯科医師3人が、障がい者の就労支援を行っている西箕輪のアンサンブル伊那を訪れました。 アンサンブル伊那では、健康診断は受けても歯科診療所に行く機会の少ない障がい者の虫歯のチェックをしてもらおうと歯科医師会に検診を依頼しました。 検診は平成19年から毎年この時期に行われています。 この日は、施設利用者93人が検診を受けました。 障がいのある人は、痛みが出るまで口の中の不調を訴える事が少なく症状が悪化するケースが多いという事です。 歯科医師会では、伊那養護学校でも歯科指導や検診を行っていて、口腔保健指導を通して障がい者の社会参加や自立を支援していきたいとしています。

-

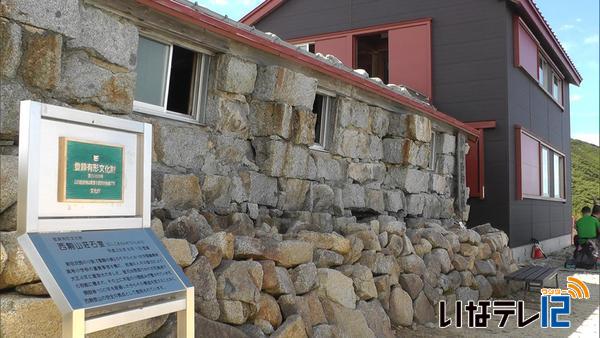

西駒山荘石室登録有形文化財記念しプレートボッカ

10日は、西駒山荘石室が国の登録有形文化財となったことを記念し、登録プレートのボッカが行われました。 プレートは金属製で重さは4kgです。 この日は市役所で出発式が行われ、公募で集まった17人がプレートの重さを確かめていました。 午前7時、登山口となる桂小場に到着すると、桐の箱に入ったプレートを背負い、出発しました。 ボッカは、西駒山荘石室の国の登録有形文化財登録と、山の日制定を記念して伊那市が行いました。 西駒山荘へは5時間ほどで到着し、管理人の宮下拓也さんにプレートが手渡されました。 プレートは石室の前の台座に設置され、参加者を前にお披露目されました。 伊那市の国の登録有形文化財は高遠閣に続き2件目となります。

-

伊那市長寿者訪問 100歳を祝う

19日の敬老の日を前に、100歳になる高齢者宅を伊那市の白鳥孝市長が13日訪問し、長寿を祝いました。 伊那市高遠町の北村忠治さん宅に白鳥市長が訪れ、祝状や肖像画を贈りました。 北村さんは、大正5年生まれの100歳です。 旧制伊那中学校を卒業後、陸軍に入隊し、落下傘部隊の指導に当たりました。 終戦後は、砂利採取業の信濃建材株式会社を立ち上げ、平成20年まで社長を務めました。 現在は娘夫婦や孫夫婦、ひ孫と一緒に暮らしていて、ぶどうやわさびの栽培をしているということです。 北村さんに長寿の秘訣を聞きました。 伊那市で今年100歳となる人は男女合わせて28人で、最高齢は男性が102歳、女性が108歳です。

-

コーラスフェスティバル 180人が被災地の歌を合唱

上伊那の合唱団体が出演するコーラスフェスティバルが、11日、伊那市のいなっせで開かれ、宮城県の民謡を基につくられた歌を出演者全員で歌いました。 民謡「斎太郎節」は、宮城県の松島湾一帯に伝わる大漁祝い唄です。 作詞・作曲や音楽指導を行う箕輪町の唐沢史比古こさんが、構成・作曲して合唱曲にしました。 コーラスフェスティバルには、市内の中学、高校の合唱部7団体と、上伊那の合唱愛好者でつくるアルプス男声合唱団の合わせて8団体が出演しました。 斎太郎節は、コンサートを締めくくる合同演奏曲として歌われ、唐沢さんの指揮に合わせて総勢180人が迫力ある歌声を披露しました。 斎太郎節を作曲した唐沢さんは、東日本大震災の映像を目の当たりにして、「遠くにいても何か自分にできることはないか」と思い、被災地の民謡を基に曲を作りました。 斎太郎節は、震災の1か月後に完成した曲です。 今年7月末には、自身が指揮者を務める駒ヶ根市の合唱団と一緒に被災地に出向き、ボランティアコンサートを開くなど、継続的な活動を行っています。 コーラスフェスティバルを主催したNPO法人クラシックワールドでは、「合同での練習は公演前の1時間半ほどしかできなかったが、息の合った素晴らしい歌声が会場に響いた」と話していました。

-

西駒んボッカ 今年が最後のレンガボッカ

中央アルプス将棊頭山山頂直下にある西駒山荘にレンガを運ぶレース西駒んボッカが11日行われました。 レースは今年で4回を数えレンガのボッカは今回で最後となります。 午前6時半、伊那市の鳩吹公園を参加者が一斉にスタートしました。 今回が4回目となるレースには県内外の男性193人、女性65人、合わせて258人がエントリーしま参加者は重さ2.5キロのレンガを背負って走ります。 ゴールの西駒山荘は中央アルプス将棊頭山山頂直下の標高2690メートルにありスタート地点との標高差は1750メートル、距離は11.6キロあります。 レースで1着となったのは箕輪町の佐々木跡武さんでタイムは1時間48分52秒でした。 運ばれたレンガは西駒山荘の石室の床に敷かれることになっていて4回のレース合わせて740個になります。 西駒山荘は1913年大正2年に暴風雨にあい11人が死亡した当時の中箕輪尋常高等小学校集団遭難を教訓に建てられたものです。 小屋は麓の住民が石を運び建てたことからその精神を受け継ごうと登山愛好者でつくる西駒こまくさ会がレースを企画しました。 西駒こまくさ会によりますとレンガのボッカは今年が最後ですがレース開催については検討中だということです。

-

きのこ中毒を防ぐ 鑑別相談始まる

きのこ狩りのシーズンを迎え、県は毒きのこの誤食による食中毒を防ごうと、12日から、無料の鑑別相談を始めました。 初日の12日は、「知人に食べられると聞いたが不安だったので相談に来た」という伊那市の男性が伊那保健福祉事務所を訪れました。 7種類あるというホウキタケ科(ネズミアシ)のきのこの1つで、食べられるものは1種類だけだということです。 誤食が多い種類の1つで、食べると下痢や腹痛、嘔吐などの中毒症状を引き起こすということです。 期間中は、県から委嘱されたきのこ衛生指導員3人が交代で鑑別にあたります。 県内では去年、毒きのこ「ツキヨタケ」を食べた3人が食中毒症状を訴えました。 今年に入ってから被害はありませんが、県では「知らないきのこは絶対に食べない」「誤った言い伝えを信じない」など、知識の普及に努めたいとしています。 鑑別相談は、10月19日水曜日までの15日間で、時間は午後2時30分から4時まで、伊那合同庁舎1階の伊那保健福祉事務所で行われています。

-

マスつかみ大会 子どもたちで賑わう

伊那市の天竜川と三峰川の合流地点で11日マスつかみ大会が開かれました。 マスつかみ大会は天竜川漁業協同組合の第3区支部が開いたもので天竜川と三峰川の合流地点には親子連れおよそ150人が集まりました。 川の一部がせき止められ250キロ分のマスが入れられると子どもたちが追いかけていました。

-

車いすバスケットボールのパフォーマンス

伊那市社会福祉協議会のふれあい広場が11日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれ車いすバスケットボールのパフォーマンスが披露されました。 車イスバスケットボールを披露したのは信州大学車椅子バスケットボール部セローズのメンバーです。 現在開催されているリオデジャネイロのパラリンピックで注目を集めていることから障害者スポーツに関心を持ってもらおうと招待したものです。 セローズのメンバーは健常者で、車イスバスケは障害のあるなしにかかわらず楽しめるスポーツとして人気が高まっているということです。 メンバーは車イスを激しくぶつけあいながら迫力あるプレーを展開していました。 また会場に訪れた人たちにバスケットボール用の車イスを体験してもらう時間も設けられ鬼ごっこをしながら車輪を動かしていました。 伊那市社会福祉協議会では世代や障害を越えた交流を深めようと毎年ふれあい広場を開催していて今年が10回目となります。

-

在宅医療と在宅介護の連携へ協議会発足

介護の必要な高齢者が最期まで地域で暮らし続けられるように、医療や介護が一体となった生活支援システムの構築を検討する協議会の初会合が6日伊那市役所で開かれました。 伊那市在宅医療・介護連携推進協議会は、今回初めて設置され医師や介護支援専門員など18人が委員に委嘱されました。 伊那市の人口に占める65歳以上の割合は、今年8月の時点では29.6%ですが、団塊の世代が75歳以上となる平成37年には32%になると予測されています。 介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で最期まで生活できるように「住まい」や「医療」「介護」「生活支援」が一体的に提供できるシステムの構築が課題となっています。 委員からは、「在宅医療、在宅介護に関する専用の窓口を早急に作るべきだ」「連携するには、医療機関や介護事業所の一覧が必要だ」などの意見が出されていました。 協議会では、来年度中に在宅医療と在宅介護の連携の方向性をまとめ、伊那市は平成30年度からの介護保険事業計画に反映させることにしています。

-

第49回伊那北高校合唱コンクール

第49回伊那北高校合唱コンクールが9日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、3年A組が最優秀賞に選ばれました。 今年で49回目を迎えた伊那北高校合唱コンクールでは、1年生から3年生までの18クラスが発表しました。 審査の結果、最優秀賞にあたる金賞には、3年A組が選ばれました。 クラス発表のほかPTAや部活動、有志団体の発表も行われました。 音楽部合唱班は、3日に埼玉県で行われたNHK全国学校音楽コンクール関東甲信越ブロックコンクールに長野県代表として出場した際に披露した曲を歌いました。 第49回伊那北高校合唱コンクールの模様は、10月15日からご覧のチャンネルで放送します。

-

クマ目撃の小沢で猟友会がパトロール

今週3回のクマの目撃情報が寄せられている伊那市小沢の山林で、猟友会が10日パトロールをしました。 猟友会員が大きな声を出し、熊を山奥へと追い払います。 10日は伊那猟友会伊那支部の会員10人が集まり、小沢の山林をパトロールしました。 この山林では、今週3件の熊の目撃情報が伊那市に寄せられていて、民家や畑が近くにあることから、伊那市と猟友会が相談し、パトロールを行いました。 伊那市によりますと、10日現在の市内の熊の目撃情報は22件で、去年は9月末までに29件でした。 伊那市では、「熊は冬眠に備え食べ物を求めてこれから活発になる。山際での農作業には注意をしてほしい」と呼びかけています。 なお、10日のパトロールで、熊を見つけることはできませんでした。

-

伊那美術展 高校生と会員が語りあう

伊那文化会館で開かれている第92回伊那美術展で、入賞した高校生と美術協会会員が語り合う特別企画が10日に行われました。 展示会場に伊那美術協会の会員が集まり、高校生の入賞者3人から制作に関する話しを聞きました。 ジュニア大賞を受賞した伊那西高校2年生で美術部の赤羽日向さんは、伊那市坂下の路地裏で見つけた物置を題材に油絵を制作しました。 赤羽さんは実際の場所にはなかったゴミ袋を左下に描き加えましたが、会員からは「絵を圧迫しないようによく考えて付け加えた方がよい」とアドバイスがありました。 伊那美術協会の展示会には、毎年30点ほどの高校生の作品が寄せられるという事で、今回の特別企画は次世代育成を目的に初めて行われました。 伊那美術展は、9月11日まで伊那文化会館で開かれています。

-

伊那文化会館が中学生対象に演劇ワークショップ

中学生を対象にした伊那文化会館の演劇ワークショップが10日に行われ、専門家から、楽しみながら芝居をするための指導を受けました。 ワークショップには、伊那市の春富中学校の演劇部と合唱部の部員20人が参加しました。 東京都在住の演出家で劇団を主宰する田上豊さんが講師をつとめ、楽しみながら芝居をするコツを指導しました。 田上さんは、イス取りゲームやジェスチャーを使った伝言ゲームなどをしながら、演劇をする上で大事な、伝え合う事、助けあう事、演じ合う事の3つのポイントを子ども達に指導していました。 ワークショップのまとめとして、一部のセリフが黒塗りで消された台本が配られ、生徒たちが自分たちで穴埋めして実際に演じていました。 ワークショップを行った伊那文化会館では、子ども達に演劇に興味を持ち、楽しみ方を知ってもらいたいと話していました。

-

伊那中央ロータリークラブがバッティングマシンを寄贈

伊那中央ロータリークラブは、女子ソフトボールの普及と技術向上に役立ててもらおうと、小中高校生のソフトボール大会「い~なチャレンジ大会」の実行委員会にバッティングマシンなどを10日に寄贈しました。 伊那市内で贈呈式が行われ、伊那中央ロータリークラブの伊澤和男会長が、大会事務局で長野県ソフトボール協会の池上拓哉さんに目録を手渡しました。 贈ったのは、バッティングマシンのほか、ボール8ダース、ネットなどです。 伊那中央ロータリークラブは、今年創立30周年を迎える事から、地域でのソフトボールの普及と子ども達の健全育成を目的にバッティングマシンを寄贈する事にしました。 この日は、市内中学校のソフトボール部のメンバーなども贈呈式に参加し、マシンを使ったバッティングを体験しました。 「い~なチャレンジ大会」は、年に2回春と秋に伊那市で開かれています。 秋の大会は9月17日と18日に開かれる事になっていて、県内を始め、愛知県や山梨県、岐阜県などから54チームが出場します。

-

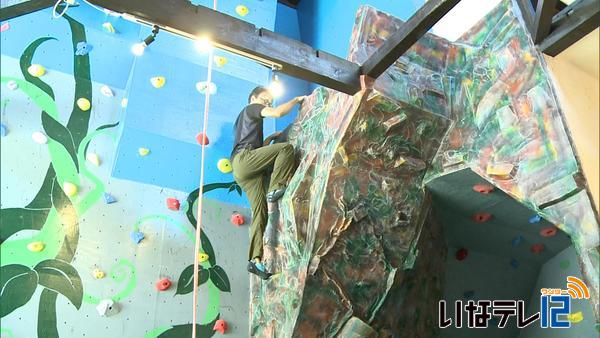

ボルダリングジム10日オープン

伊那市美篶にあす手や足をかける突起物を埋め込んだ人工の壁を登るボルダリングのジムがオープンします。 ボルダリングのジムは伊那市美篶の国道361号沿いにオープンしジムの名称は「楽々登」といいます。 ジムの代表を務める松下広貴さんは5年ほど前から趣味でボルダリングをはじめ、仲間が集える場をつくりたいと空き家となっていた実家の建物を改装しました。 松下さんは介護福祉士として福祉施設で働いていましたが、ジムに専念するため今年3月に退職しオープンの準備を進めてきました。 ジムは吹き抜けの3階建てで高さはおよそ7メートルあります。 壁の下の部分はジャックと豆の木をイメージしたデザインで上の部分は空を表すブルーとなっています。 また奥は岩場と洞窟のようなつくりになっていて壁には色とりどりのホールドと呼ばれる手や足をかける突起物が埋め込まれています。 ジムにはカフェが併設されていて休憩することができるほか、介護福祉士としての資格や経験を活かした相談の場にもしていきたいと考えています。 不定休で利用料は1時間500円。 3時間1000円で専用シューズのレンタル料が300円。 チョークと呼ばれる滑り止めが100円となっています。 営業時間など問い合わせ070-3107-8510

-

アマランサスの収穫と調理を体験

総合的な学習の時間で雑穀アマランサスについて学習している 伊那市の東部中学校の生徒が9日アマランサスの収穫と調理体験を行いました。 伊那市長谷のアマランサスの畑で東部中1年3組のおよそ30人が収穫作業を行いました。 クラスでは農業体験を通じて地産地消の意識を育て農業の大切さを知ろうとアマランサスについて学習しています。 アマランサスは南米原産の雑穀で栄養価が高いとされています。 また伊那市では地域おこしの活動として食品業者が特産品づくりに取り組んでいます。 収穫を終えると長谷の気の里ヘルスセンターに運び天日干しをしてから調理しました。 作ったのはアマランサス入りの餃子とパスタです。 およそ1時間半ほどかけて調理を終えると生徒たちが味わっていました。 このクラスではアマランサスについて研究している大学教授の話を聞いたり、栽培農家との交流などにより地域の食材としてさらに理解を深めていくとしています。

-

狐島自主防災会 防災アンケートまとめる

伊那市の狐島自主防災会は、区民を対象に行った防災に関するアンケートの結果をまとめました。それによりますとアパートに住む人たちの意識向上や、家庭での備えなどの課題が見えてきました。 区長で狐島自主防災会の平澤理会長と、専門部隊長の北原正義さんです。 狐島区では、東日本大震災以降、自主防災会が中心となり防災意識向上を図ってきました。 震災から5年が過ぎた今年、各家庭での状況を知り、さらに多くの人たちが参加する地域防災を築いていこうとアンケートを実施しました。 アンケートは区内の全てのおよそ700世帯を対象に行い、回答はそのうち287世帯からありました。 項目は、日頃の備え、地震が起きた時の対応、防災知識を問う内容となっています。 家具の転倒防止対策をしていたのは25パーセントでした。 また、災害時の安否確認の方法については、75パーセントが携帯電話を使うと回答し、災害伝言ダイヤルの使用は20パーセント台に留まっていました。 2人が特に気にしているのは、狐島区の半数以上のおよそ400世帯がアパート暮らしだという事です。 狐島自主防災会では、10月に防災講演会を開き災害時の地域での対応について学ぶ事にしています。

-

伊那弥生ヶ丘高校音楽会 3年D組最優秀賞

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の音楽会が9日伊那文化会館で開かれ、3年D組が最優秀賞に選ばれました。 音楽会はクラスマッチ形式で行われ、1年生から3年生までの18クラスが練習の成果を披露しました。 弥生ヶ丘高校では、クラスの団結力を高めようと、毎年音楽会を開いています。 今年は地域の人たちと交流を深めようと、保育園の園児や地域の音楽団体を招待しました。 竜西保育園の園児は、生徒と一緒に元気に歌っていました。 審査の結果、最優秀賞には「はじまり」を歌った3年D組が選ばれました。

-

伊原明弘さん・鎌倉國光さん山岳写真展

飯島町の伊原明弘さんと、駒ヶ根市の鎌倉國光さんの山岳写真展が、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 伊原さんと鎌倉さんは、ともに山岳写真を趣味としていて8年前に中央アルプスの宝剣山荘で出会いました。 以来、一緒に撮影に行くなど交流していて、今回、2人で展示会を開きました。 伊原さんは、国内、主に県内の山々を撮影しています。 雲や雪の煙、虹などの自然現象をとらえています。 鎌倉さんは、ネパールやパキスタン、ヨーロッパで撮影した作品を展示しています。 これまでに、ネパールには13回ほど訪れています。 標高5550メートルからエベレスト・ヌプツェを撮影した作品もあります。 この伊原さんと鎌倉さんの山岳写真展は、13日まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

特別展 昭和30年~40年代「セピア色の記憶」

特別展・昭和30年~40年代の上伊那地域を訪ねて「セピア色の記憶」が、伊那市高遠町の歴史博物館で今日から始まりました。 8日は北原秀樹教育長ら関係者がテープカットをして特別展の開催を祝いました。 入り口のフロアには、ホンダの昭和39年製のS600と昭和41年製のS800が展示されています。 会場には50~60年前の昭和30年から40年代に使用されていた電化製品や、おもちゃ、当時の写真などが展示されています。 洗濯は、洗濯板から、手動式洗濯機、ローラー式洗濯機へと移り変わりました。 羽釜で炊いていた米は、ガス釜や電気釜で炊き、そのうちにジャーでそのまま保温できるようになりました。 写真の車は、3輪のダイハツ・ミゼットにスバル360。昭和30年代になって、生活に車が加わるようになりました。 昭和36年に、伊那谷を襲った36災害についても合わせて展示されています。 中川村四徳地域は、36災害で、全村移住となる大きな被害を受けました。四徳分校も土砂で埋もれています。この分校におかれていたオルガンも、今回展示されています。 36災害を体験した伊那市高遠町の矢澤章一さんです。 電線を設置する会社を経営していた矢澤さんは、被災して電話が使えなくなった長谷村へ復旧工事に出向きました。 アマチュア無線を趣味とする矢澤さんは、復旧工事から帰宅し、無線に向かいました。 そこへ大西山が崩落した大鹿村の助けを求める声が入ってきました。 矢澤さんは、アマチュア無線仲間と連絡を取り合い、飯田警察署へ第一報を入れ、大鹿村の被災地の安否確認などに貢献したということです。 そのほか特別展では、当時のレコードも展示されています。 歴史博物館では、希望者がいれば音を流せるようにしたいとしています。 特別展「セピア色の記憶」は、12月18日まで開かれています。 入場料は、一般400円、小中学生は200円ですが、上伊那の小中高校生は無料です。

-

上下伊那の26か所で狼煙リレー

戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使ったとされる狼煙を再現するリレーが、3日、上下伊那の26か所で行われました。 このうち、伊那市の東春近では、子ども達が火を起こす事から挑戦しました。 30分ほどが経過し、ようやく火が起こると歓声があがりました。 午前10時に下伊那の根羽村からスタートした狼煙リレーは、午前10時17分に伊那市の西春近まで到達しました。 ほぼ同じ時刻には、富県の住民が高烏谷山のつが平からあげた狼煙も確認されました。 スギの木でつくった松明に一斉に点火すると、勢いよく煙が登っていきました。 狼煙は、戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使っていたとされています。 リレーはそれを再現する事で地域の歴史を学び連携を深めようと2008年から毎年行われています。 この日は上下伊那の13市町村が参加し、南の根羽村から北の箕輪町まで26か所で狼煙がリレーされました。

-

投票事務従事高校生 政治や選挙関心高まる

伊那市選挙管理委員会は7月に行われた参議院選挙で投票事務を行った高校生のアンケート結果をまとめました。 それによりますと、100%の高校生が投票事務を体験し選挙や政治に関心が高まったと回答しています。 伊那市選挙管理委員会は、18歳以上に投票権が引き下げられた事を受け、7月の参議院選挙で初めて投票事務を行う高校生を募集しました。 参院選で投票事務に従事した、22人の高校生を対象にアンケートを実施し、そのうち17人から回答を得ました。 投票事務に従事し選挙や政治への関心は高くなりましたかの問いに、かなり高くなったが29パーセント、高くなったが71パーセントで、全員が関心が高まったと回答しています。 投票事務に従事してみての感想は、大変良かったが71パーセント、良かったが29パーセントとなっています。 伊那市選挙管理委員会は「選挙や政治について高校生に真剣に考えてもらえるきっかけとなった」とし「次回は受け入れる投票所の数や事務の内容を見直し多くの人に体験してもらえるようしていきたい」と話していました。 伊那市で次に予定されている任期満了に伴う選挙は、平成30年4月の伊那市長選挙と伊那市議会議員選挙です

-

台風でリンゴの収穫急ぐ

台風13号の接近に伴い、7日伊那市の果樹農家は、リンゴの収穫を急いでいました。 伊那市西箕輪羽広の重盛正さんのリンゴ畑です。 重盛さんは、1.5ヘクタールの畑で、早生種のつがるから晩生種のふじまで10種類ほどを育てています。 台風13号の接近に伴い、そろそろ終わりとなる早生種のつがるの収穫を早めました。 重盛さんは、リンゴオーナーや収穫体験も受け入れていて、これからの天候の行方に気をもむ毎日です。 リンゴの出来栄えは、春の凍霜害にあったもののその後は天候に恵まれ、甘味と酸味のバランス、玉伸びも上々だということです。 長野地方気象台によりますと、台風13号は、8日の朝までに東海道沖で温帯低気圧に変わると見られています。

-

伊那市西箕輪の山林でクマ捕獲

7日伊那市西箕輪の山林に設置されたクマの捕獲用のオリに雄のクマがかかっているのが見つかりました。 このクマは、麻酔で眠らせ市内の山に放されました。 クマがかかったのは、伊那市西箕輪の山林で、民家からおよそ400メートル離れた場所に設置されたオリです。 捕まったのは、10歳以上の雄のツキノワグマです。 体長1・3メートルで、体重は80キロでした。 クマの耳には過去に捕まった事を示す赤いタグが取り付けられています。 それによると、このクマはこれまでに3回捕まっていて、去年は伊那市の平沢のオリに、先月には西箕輪のサルの罠に掛かった個体だとわかりました。 地元の猟友会によりますと、この場所には8月から罠を設置していて、クマが捕まったのは3回目だという事です。 上伊那地方事務所によりますと、今年度管内では31件の目撃情報があり、罠に掛かったのは66頭だという事です。 クマは、県や市、地元の猟友会員が麻酔で眠らせ、市内の山に放されました。

-

高遠町で稲刈りはじまる

伊那市高遠町の水田では、稲刈りが始まっています。 6日は、高遠町山田河原にある水田で河南地区の農家でつくる農事組合法人かなみのメンバーが稲刈りを行っていました。 稲刈りは、例年より一週間早いということです。 ここは、農家が自分で消費する保有米の田んぼです。 5日から稲刈りを行っていて6日は、10ヘクタールの田んぼで4台のコンバインを稼働させて刈り取っていました。 農事組合法人かなみでは「ここは川下り米として美味しい米がとれる場所。今年も品質の良い物ができた」と話していました。 コンバインで脱穀した後、カントリーエレベーターに持ちこんで乾燥調整を行うことになっています。 稲刈りは今月の下旬まで行われることになっています。

152/(日)