-

あじさい寺あかり館オープン

あじさい寺として知られる伊那市西春近の深妙寺に珍しい行燈や、ランプなど灯り器具を展示する、あじさい寺あかり館が25日、オープンしました。

あかり館には、江戸時代の物を中心に油を使って火を灯す灯り器具が並べられています。

あじさい寺あかり館は、伊那市西春近の深妙寺駐車場の北側に建てられています。

オープンの25日は、主婦らが訪れ重盛快典住職から灯り器具の説明を受けていました。

重盛住職は釈迦の教えで、心のこもった行いを意味する、「貧者の一燈」という言葉を大切にしていることから、灯り器具に興味を持つようになり、30年ほどかけておよそ1500点を集めました。

あかり館にはそのうちおよそ300点が展示されていて随時入れ替えていくということです。

雁足短檠は、江戸時代のお茶会などでよく使われたという油を使って火をつけるもので雁の足の形をしていることから、こう呼ばれるようになりました。

150年ほど前の外国製のピアノにはロウソク立てがついていて作曲家でピアニストのショパンもこの型のものを愛用していたといわれています。

その他、館内には灯り器具が描かれた浮世絵の掛け軸なども展示されています。

あじさい寺あかり館は、7月20日まで毎日開館していてそれ以降は予約制となります。

入館料は「備えられた賽銭箱に気持ちだけいれてもらいたい」と話しています。 -

梅雨の晴れ間 富県小で水泳の授業

梅雨の晴れ間となった25日、伊那市の富県小学校で水泳の授業が行われました。

3時間目の授業では、2年生と3年生が水泳を楽しみました。

富県小学校では12日にプール開きを行いましたが、授業ができる水温、気温共に23度以上をなかなか超えず、今シーズンは25日が2回目の水泳の授業です。

今年から25メートルプールを使用する3年生は、水に顔を付ける練習や、蹴伸びの練習を行いました。

25日の伊那地域の最高気温は27,7度と7月中旬並みで、児童らは日差しを浴びながら水の感触を確かめていました。

富県小学校の水泳の授業は、週3回程度8月末まで行われるということです。 -

伊那北保育園で交通安全教室

伊那市の伊那北保育園で22日、交通安全教室が開かれました。

教室は、小さいうちから交通安全について学んでもらおうと、伊那市北部安全協会が開いたものです。

22日は、未満児から年長園児までのおよそ90人が、交通安全についての話を聞きました。

このうち長野県交通安全教育支援センターの木下小由美さんは、道路の歩き方について、ぬいぐるみなどを使って分かりやすく紹介しました。

木下さんは「横断歩道を渡る時は、青になっても飛び出さないでください。渡る時も左右をみながらわたりましょう」と話していました。

伊那北保育園の伊藤ちと世園長は「正しい交通ルールを身に付け、事故から自分の身を守れるようになってほしい」と話していました。

伊那市内の保育園では、年2回交通安全教室が開かれます。 -

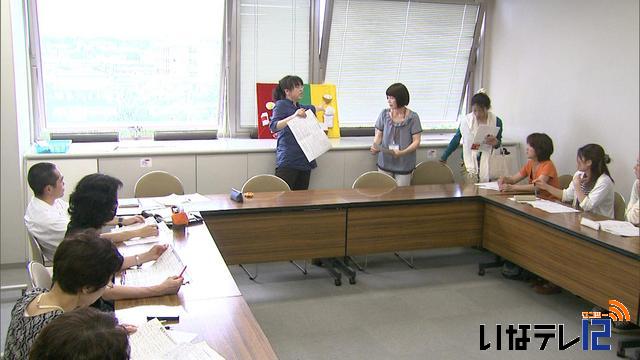

伊那市安全会議 事業内容など確認

住民の安全について考える伊那市安全会議が18日、市役所で開かれ、今年度の事業内容などを確認しました。

18日は、市の職員や警察、消防団などおよそ20人が出席しました。

安全会議は、交通安全部会、産業安全部会、防火防犯部会など6つの部会を設けています。

18日は、平成23年度の活動報告と24年度の事業内容を確認しました。

このうち交通安全部会は「去年の交通事故死者数は前の年より5人多い10人と激増し、非常事態宣言を発令する事態となった。今年度は、高齢者の交通事故防止を重点課題とし、事故の抑止を図りたい」としています。

他に防火防犯部会は「昨年度、伊那署管内における振り込め詐欺被害認知件数は6件で、総額460万円の被害があった。被害を未然に防げるよう、引き続き広報活動に力をいれていきたい」としています。 -

伊駒舞踊会が現代舞踊発表会

伊那市の伊駒寿宣さんが宗家家元をつとめる伊駒流舞踊会の現代舞踊発表会が24日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

伊駒流舞踊会は、平成元年に伊駒寿宣さんが宗家家元になって、今年で24年目になります。

現代舞踊発表会は、2年に1度開かれていて、伊駒さんが指導している21の団体から今回は、70人が舞踊を披露しました。

伊駒流現代舞踊は、気持ちを形に表して演じる舞踊芝居で、一つの曲で男女役が別々の振り付けで踊るのは、全国的に見てもここだけだということです。

出演者たちは、演目に合わせた着物をまとい、小道具などを使いながら洗練された動きを披露していました。 -

小型ポンプは西春近分団2部、自動車は竜東分団1部

伊那市消防団のポンプ操法大会が24日市役所で開かれ、小型ポンプ操法の部で、西春近分団第2部が、自動車ポンプの部は2年連続で竜東分団第1部が優勝しました。

市役所西側駐車場で開かれた大会には、小型ポンプ操法の部に25チーム、自動車ポンプの部に10チームが出場しました。

大会は、毎年この時期に開かれていて、各チームとも4月中旬から練習を重ねてきました。

中には冬から準備をしたチームもあったということです。

消防団のポンプ操法は、いざというときのために安全・確実・迅速が大きなテーマで、審査のポイントもスピードや規律、安全性に置かれています。

競技の結果、小型ポンプの部で、西春近分団第2部が、自動車ポンプの部は、2年連続で竜東分団第1部が優勝し上伊那大会出場を決めています。 -

伊那市中央区 水防準備訓練

災害時に備え伊那市中央区の住民は17日、水防準備訓練を行いました。

17日は、区内に住む建設業者や看護師などでつくる救助支援隊のメンバーおよそ20人が参加しました。

訓練は、この時期と9月の年2回行われています。

17日は、大雨に備えて土嚢作りを行いました。

メンバーは交代で袋に砂を入れ、およそ200個の土嚢をつくりました。

中央区では今年度、災害時に備え安心安全なまちづくり活動支援事業を活用して、テントとプロジェクターを購入しています。

訓練では、テントの組み立て方を確認していました。

中央区では「訓練を定期的に行い、住民の災害に対する意識を高めていきたい」としています。

最後に、今年度購入したガス釜を使って炊いた米を、参加者全員で味わっていました。 -

東春近ハイキング 地域の魅力再発見

伊那市東春近公民館主催の東春近ハイキングが24日行われ、地元住民など120人が地域の魅力に触れました。

東春近ハイキングは、今回で32回目をかぞえる毎年恒例の行事です。

ウォーキングで健康増進を図るとともに、地域の魅力を再発見してもらおうと、東春近公民館が行っています。

毎回コースを変えて行われていて、今回は、原新田・榛原・車屋地籍を中心とした全長約10キロのコースを歩きました。

昔、二股の松があったという一本松では、原新田発祥の地と刻まれた石碑の前で、地域の古老、伊東友佐郎さん(90)から当時の話を聞きました。

一本松の地名の由来となった二股の松は、昭和のはじめ頃、雷が落ちて焼けてしまったということです。

一帯は、地域の憩いの場所として、伊東さんらが整備し、冬はスケート場、春は花見が行われていたということです。

今回のハイキングでは、地域のこうした旧跡など10箇所を巡りました。

ある参加者は、「天候にも恵まれ、知らない歴史もわかりとても勉強になった」と話していました。 -

高校野球 箕輪進修高校が開幕試合

7月7日に開幕する、第94会全国高校野球選手権長野大会の組み合わせ抽選が24日、松本市で行われました。

箕輪進修高校は、開幕試合となっています。

上伊那8校の組みあわせを日程順にお伝えします。

7月7日(土)箕輪進修が飯山と対戦します。

7月8日(日)赤穂が坂城と、上伊那農業が木曽青峰と、駒ケ根工業が臼田と対戦します。

7月9日(月)伊那北が軽井沢と対戦します。

7月10日(火)高遠が須坂東と対戦します。

7月11日(水)伊那弥生ヶ丘が篠ノ井と塩尻志学館の勝者と対戦します。

7月12日(木)辰野が須坂園芸と岩村田の勝者と対戦します。 -

弥生祭 今日から一般公開

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の文化祭、第53回弥生祭の一般公開が23日から始まりました。

今年の弥生祭のスローガンは去年の学校創立100周年の先へ向かっていこうと「ぶっとべ弥生!駆け抜けよう その先へ」です。

北側の教室棟壁面に展示されているモザイクアートは、アメリカのミュージシャン、レディーガガをモチーフに、全校生徒で7万6千枚ほどの折り紙を使って制作しました。

12月に修学旅行を控えている2年生は、旅行先となっている九州などをテーマに展示をしています。

このうちF組では、長崎や広島の被爆電車をダンボールで再現しました。

中に乗ることができ、人力で動きます。

C組では、長崎のうどんなどを提供していて、家族や同年代の若者でにぎわっていました。

第53回弥生祭の一般公開は、24日午後2時までで、吹奏楽や演劇などの発表が予定されています。 -

中村眞さん特別講演 父・喜平を語る

伊那市創造館で開かれている伊那市出身の彫刻家、中村喜平の特別展に合わせて、二男で日本画家の中村眞さんの特別講演会が23日に開かれました。

会場にはおよそ40人が集まり中村さんの話に耳を傾けました。

中村喜平は伊那市出身の彫刻家で、JR伊那市駅や駒ヶ根駅の前などに作品が飾られています。

二男の眞さんは、栃木県在住の65歳で、画家になる前は父の彫刻制作を手伝っていたということです。

中村さんは高校時代に父と交わした会話について「作品制作に終われピリピリしている時でも私の質問には答えてくれた。真剣に答えてくれた父の姿は、今でもよく覚えている」と話していました。

埼玉県川口市で喜平が作品作りをしていた当時のエピソードについて「当時は高速道路がなく、伊那市で個展を開くために8時間かかった。父とは車の中で喧嘩もしたが、運転中みかんを食べさせてくれるなど優しい一面もあった」と話していました。

中村さんは「直接言わなかったが、父は縁の下の力持ちの大切さを教えてくれた。私もその大切さを教えていきたいし、そういう人間になれるよう努力したい」と話していました。 -

長野県華道教育会伊那市部第14回華道展

長野県華道教育会伊那支部は、第14回華道展を23日と24日の二日間、伊那市のかんてんぱぱホールで開いています。

会場には69点の生け花が展示されていて、その中の13点は合作です。

上伊那の10の流派で組織する長野県華道教育会伊那支部は2年に一度華道展を開いています。

この作品は池坊の5人の合作です。

ササユリや松を使い、室町時代からの伝統的な生け方で、山の情景を表現しているということです。

伊那支部長の野溝淳子さんは、「それぞれの流派の個性を見て、生け花をやってみたいという気持ちになってもらえたら」と話していました。

野県華道教育会伊那支部第14回華道展は24日までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

早稲田大学大学院生が中央構造線エリア見学

早稲田大学の大学院生が23日、「断層の解剖」をテーマに伊那市内の中央構造線エリアを見学しました。

伊那市を訪れているのは、早稲田大学で地質などについて学ぶ大学院生19人です。

早稲田大学教授で日本ジオパーク委員会委員の高木秀雄さんが、伊那市高遠町や長谷の中央構造線エリアを研究対象としていることから高木さんの教室の大学院生などが訪れたものです。

最初に訪れた伊那市高遠町の三峰川沿いでは、熱や圧力によって形が変わった「変成岩」と呼ばれる岩を調べていました。

高木さんは「この周辺では違う種類の変成岩が同じ場所から出ている。とても興味深い場所」と説明していました。

大学院生らは岩を砕いて、含まれている成分をルーペで調べていました。

ある院生は「中央構造線上というこの場所ならではの地形を調査することができて良かった」と話していました。

高木さんは「このジオパークの中には5つの露頭がある。中央構造線を知る上でとても重要な場所」と話していました。

またこの日は、ジオパークの見所を高木さんから学ぼうと、地元のジオパークガイドも参加していました。

参加したあるガイドは「変成岩が見られる場所が意外なところにあることがわかった。ガイドをするための知識を広げられたと思う」と話していました。

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す伊那市では「今回の早稲田大学だけでなく、学習の場として広く活用していけるよう取り組んでいきたい」としています。 -

文化祭にあわせ伊那北高OB作品飾る

伊那北高校の文化祭ペン祭にあわせたOB展、薫ヶ丘美術展が23日と24日の2日間、伊那北高校薫ヶ丘会館で開かれています。

会場には、伊那北OBで美術の世界で活躍するプロからアマチュアなどの芸術作品43点が飾られています。

油絵を中心に書や工芸作品、漫画もあります。

この作品展は、高校の文化祭にあわせOBたちが作品を持ち寄り多くの人に見てもらう機会にしようと、今回で14回目をかぞえます。

ペン祭OB展薫ヶ丘美術展は、23日と24日の2日間、伊那北高校薫ヶ丘会館で開かれています。 -

伊那市ファミリーサポートセンター事前講習

急な用事などで、子供のめんどうを見る事が出来ない親の代わりに子守をする、伊那市ファミリーサポートセンター協力会員の講習会が、20日、市役所で開かれました。

この日は、今年度初めての講座が開かれ、市内在住のおよそ20人が参加し、離乳食の与え方や作り方などについて話を聞きました。

伊那市ファミリーサポートセンターは、2006年に始まり、子どもを一時的に預かってほしい親が依頼会員に、自宅で子供を預かる事が出来る人が協力会員となり、有償で子育ての手助けを行います。

このうち、子供を預かる協力会員となるには、子供の食事や、病気やケガの対応など、全4回の講座を受講する事が必要です。

参加したある女性は、「もう一度子育てをするつもりで参加した。少しでも地域の子育てに協力していきたい」と話していました。

伊那市によりますと、協力会員は、81人の登録があり、昨年度はおよそ150件の利用があったという事です。 -

伊那北と伊那弥生 23日から文化祭一般公開

伊那市の伊那北高校と弥生ヶ丘高校の文化祭の一般公開が23日、24日の2日間、行われます。

22日は、伊那北高校の生徒が、伊那北駅からいなっせまでを市中行進しました。

生徒らは、女装やアニメのキャラクターの格好をしながら来場を呼び掛けていました。 -

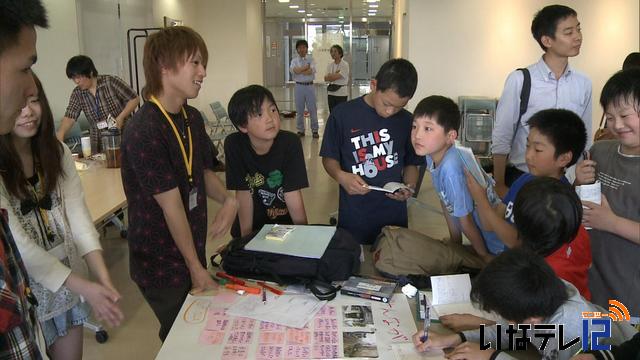

若者が中心市街地の活性化について考える

若者のまちづくり参加を目的に5月発足した若者参加のまちづくり協議会は、伊那市の中心商店街について考えるワークショップを22日、伊那市のいなっせで開きました。

協議会は、新しい公共の場づくりのためのモデル事業に採択され、5月に発足しました。

ワークショップは、若者の意見をまちづくりに活かそうと今回初めて開かれたものです。

22日は、協議会の構成団体でもある松本大学の総合経営学部の学生の他、総合学習で市街地の活性化に取り組んでいる伊那小学校5年生組の児童や地域住民などおよそ70人が参加しました。

参加者は、グループごと5つのコースに分かれ、興味を引かれた店や住民に聞き取り調査をしました。

およそ1時間、街なかで聞き取りをした後、住民の意見や自分が感じた事、今後取り組むべき課題などを模造紙にかき出しました。

最後に、初めて伊那市の商店街を見た感想や、活性化するにはどのようなことが必要かなどを、正組の児童が学生に聞いていました。

若者参加のまちづくり協議会では、伊那市通り町の空き店舗を利用して不登校の子どもなどの学習や就職支援を目的とした施設を、今年9月にオープンさせる計画で、今回のようなイベントとの連携を図りたい考えです。 -

商工業振興条例改正案 原案通り可決

NECライティング撤退に伴う補助金返還問題を受け、伊那市が今議会に提出した商工業振興条例の条例改正案は、修正動議が出されましたが賛成多数で22日可決されました。

市側が提出した条例改正案は、市が補助金を交付した新規企業が操業開始から5年以内に撤退した場合、補助金の総額の10分の1または、撤退した前年度の補助金の2分の1以内のどちらか多い額を返還させることができるというものです。

これに対し、共産党伊那市議団は、5年でなく10年とする修正動議を提出しましたが、賛成少数で否決。

市側が提出した5年以内とする条例改正案が、賛成多数で原案通り可決されました。

共産党伊那市議団は、NECライティングの撤退で、補助金の全額返還を求めた市民の陳情を全会一致で採択していることや他の地方自治体では10年と定めているところも多いなどと議会の賛同を求めました。

しかし他の議員からは、積極的に企業誘致をするためにも5年程度にとどめるべき、条例改正は、ペナルティーを重視するものではないなどと賛同は得られませんでした。

22日はこのほか、西箕輪上戸の廃棄物埋め立ての損害賠償で、新たに2人の地権者と合意に至ったと報告がありました。

廃棄物の上に立つ家屋の解体や廃棄物除去にかかる3,450万円の損害賠償を支払う関連議案が追加提出され、全会一致で可決されました。

これで合意に至った地権者は、7人中3人となりました。

また、去年9月に起きた有印公文書偽造事件で、元職員の有罪が決定したことを受け、白鳥孝市長の監督責任として、7月の給料の10分の1、9万2,800円を減額する条例改正案も全会一致で可決し、閉会しました。

白鳥市長は閉会のあいさつで、「真摯に受け止め市民に信頼される行政運営にまい進したい」と述べました。 -

伊那市環状南線 平成32年度完成目指す

伊那市は、平成32年度を目標に現在平成大橋東端で国道153号とT字につながっている環状南線をさらに東に伸ばし、市道原田井1号線に連結させる伊那市幹線道路網整備計画の実行計画を案を22日議会に報告しました。

22日示された計画によりますと、環状南線は、現在の都市計画ルートに準拠し、JR飯田線・県道南箕輪沢渡線と交差した後、段丘の崖に沿ってほぼ直線に上がり、市道原田井1号線に接続させるルートです。

JR飯田線との交差は、立体交差だと10億円のコスト高と見積もっていて、平面交差による整備が進められます。

ルートなど4つの案の中で、今回示されたものが、事業費がもっとも安く、27億4,700万円と見ています。

計画延長は、1,300メートル、道路幅は、16メートルで、メリットとして、県道との接続性が高いこと、原田井1号線と接続する環状網を形成できること、スマートインターとの一体的な利用が見込める点などが挙げられています。

伊那市は、幹線道路網整備計画の実行計画をまとめ22日議会に説明しました。

環状南線の計画もこの実行計画に盛り込まれています。

計画では、おおむね5年間の短期、10年の中期、15年の長期に区分されていて、短期計画には、平成29年度までの小黒川スマートインターチェンジの完成、環状南線の整備着手、環状北線の県への整備着手の要望、伊駒アルプスロードの国への整備着手の要望などがあげられています。

中期計画には、環状南線、環状北線の完成、長期計画には、平成40年度までの伊那バイパスの完成、伊駒アルプスロードの完成をあげています。

環状南線やスマートインターの整備は、延長された合併特例債や過疎債などを充てる計画です。

議員からは、計画を着実に実行していってもらいたいとする意見の一方で、盛りだくさんの計画だが、限られた財源の中で事業を精査して取り組む必要があるとの意見もありました。

市では、時代の変化に応じて、さらに実行計画の精度を高めていきたいとしています。 -

【カメラリポート】オペラ春香舞踊団 横浜へ

6月3日に64年ぶりに伊那市で上演されたオペラ「春香」。このオペラに出演した舞踊団が、高木東六さんに縁のある横浜で開かれるダンスフェスティバルに、ゲストとして出演します。

17日は、春近郷ふれあい館で、メンバーが曲に合わせて、踊りを確認していました。

春香舞踊団は、6月30日に予定されている横浜の中区ダンスフェスティバルに出演します。

フェスティバルは、伊那市の名誉市民で、春香を作曲した故・高木東六さんが所属していた、横浜の赤い靴記念文化事業団が主催するもので、オペラ春香が64年ぶりに上演されたことを受け、今回、ゲストとして出演する事になりました。 -

伊那市 西駒山荘建替え寄付募る

伊那市は、来年度行う中央アルプス将棋頭山の直下に位置する西駒山荘の建替えにあたり、建設費用の寄付を募ります。

西駒山荘は、中央アルプスの将棋頭山の山頂直下にあり、大正2年、1913年の中箕輪尋常高等小学校の集団登山の遭難を契機に、大正4年、1915年に避難小屋として建設されたのが前身です。

来年は、遭難から100年、 小屋は築98年を迎えます。

建設以来、改築や骨組みの補強を行ってきましたが、老朽化が目立つようになっていました。

伊那市では、遭難100年を契機として、来年度建替えを計画しています。

建設当初からある石室部分は、歴史的な価値が高いとして、独立させ建設当時に近い姿で整備して残し、増築部分を宿泊施設として建て替える計画です。

伊那市では、西駒山荘の建て替えの建設費について一般から寄付を募ります。

建て替えの費用は、6千万円を見込み、県の補助金や起債を当てる予定ですが、700万円ほどを寄付で賄いたい考えです。

また、今年は、中箕輪尋常高等小学校の西駒山岳事故を題材にした小説「聖職の碑」の著者である新田次郎さんの生誕100年であることから、伊那市では、聖職の碑の上映会やトークショーなどの関連イベントを予定しています。 -

涼しい夏至 園児元気に水遊び

21日は、一年で最も昼が長い日、夏至です。涼しい一日となりましたが園児が元気に水路で水遊びを楽しみました。

21日は、伊那市の伊那東保育園の園児30人が、市役所南側にあるせせらぎ水路で、水遊びを楽しみました。

21日の日中の最高気温は、21.2度と、台風一過の昨日とはうってかわって5月上旬並みの涼しい一日となりましたが、子どもたちは、水の冷たさに歓声をあげながらも、元気に水路を走り回っていました。

伊那東保育園では、毎年この時期、い縲怩ネちゃんバスに乗って市役所を訪れ、せせらぎ水路で水遊びをしています。

伊那東保育園の伊藤 美智子園長は、「せせらぎ水路は意外と知られていないが、安全で、気軽に来られる絶好の場所。もうすぐプールも始まるので、この機会に水に親しんで欲しい」と話していました。 -

夏休み子ども定期券 今年も

伊那市は、公共交通の利用を促すための乗り放題定期券「夏休み子ども定期券」を、今年も発行します。

夏休み子ども定期券は、夏休み期間、子どもたちに公共交通機関を活用してもらおうと、去年から行われている事業です。

価格は、小学生券が500円、中学生券が1,000円で、南アルプス林道バスなどを除く、市内全てのバス路線が期間中乗り放題となるものです。

去年のチケット販売数は、小学生73枚、中学生112枚の、合わせて185枚と、利用者数は伸び悩みましたが、小さいうちから公共交通に慣れ親しんでもらい、利用促進を図りたいと、今年も事業の実施を決めました。

夏休み子ども定期券の利用期間は7月22日から8月26日までで、小中学校を通じて取りまとめ販売を行うほか、市役所・総合支所・バス事業者の営業窓口などで販売するということです。 -

富県小学校でヘブンリーブルーの苗の植え付け

伊那市富県の富県小学校の児童と近くの住民が21日校庭のわきに青い朝顔・ヘブンリーブルーの苗を植えました。

苗を植えたのは4年生27人と富県の住民有志でつくる富県朝顔街道縲恊ツ藍会縲怩フメンバー9人です。

児童が育てた150株ほどの苗が校庭のわきに植えられました。

ヘブンリーブルーの植えつけは、富県小学校の4年生が総合学習の授業として毎年取り組んでいます。

青藍会は青い朝顔のある景観で、子供たちに郷土愛を育んでもらおうと、3年前から児童と一緒にヘブンリーブルーを育てています。

児童らは、校庭を囲むフェンスがヘブンリーブルーで覆われるように苗を一列に並べ、植えていきました。 -

酒井副市長「監査委員調査に協力」考え示す

伊那市土地開発公社理事長の酒井茂副市長は、公社が所有する土地の会計処理等について、第3者機関である市の監査委員が調査をする場合、全面的に協力する考えを20日示しました。

この日は、市役所で伊那市議会総務委員会協議会が開かれ、議員から公社の土地取得に問題が無いか、議長から市の理事者に対して調査の申し入れを行うこと、市の監査委員による調査を議会として要請するべきとの提案がありました。

他の議員からは「議会からも2名が公社の理事となっている。理事会での報告を待ち、その後、対応するべき」といった意見や「市議会全員協議会で議会としての対応を協議するべき」などの反対意見が多く出され提案は見送られました。

酒井副市長は、「第3者である、監査委員が調査するなら全面的に協力したい」と話し「公社が、売る事ができず長年保有した土地について状況の分析を行い、解決に向けた対策を議会に報告したい」と話していました。

土地開発公社では、現在、保有する15か所の土地について内部調査を実施しています。

酒井副市長によりますと、取得価格の妥当性や、会計など適切な事務処理がされたかどうかについて、公社の現役職員と退職した職員を対象に、当時の状況について聞き取り行っているという事です。

調査結果については、7月に土地開発公社の理事会で報告する予定という事です。 -

上牧花の郷づくり

伊那市上牧の住民有志グループ「上牧花の郷づくり」は、17日、区内にあるフクジュソウの自生地等の草刈りや花壇の手入れをしました。

上牧八幡宮の近くにあるフクジュソウの自生地。

この場所では、毎年、春になると広さ約80平方メートルの土手いっぱいにフクジュソウが咲き、区民の憩いの場所になっているという事です。

この日は、地区住民およそ40人が参加し、区内の3か所で、草刈りや植樹、花壇の手入れなどを行いました。

このグループでは、今年度、伊那市地域づくり活動支援事業の採択を受け、これまでに、フクジュソウの自生地に、総延長およそ200メートルの歩道を整備してきたという事です。

グループでは、環境整備を通して、地域への愛着を育んでいくとともに、区民の絆を深めていきたいと話していました。

10月には、地区の文化祭でこれまでの作業の様子の発表する予定で、今後の地域づくりに役立てていきたいとしています。 -

伊那北保育園 七夕飾りづくりでお年寄りと交流

7月7日の七夕を前に、伊那市野底の伊那北保育園で19日、近くのお年寄りと園児が七夕飾りを作って交流しました。

19日は、年長の園児29人と福島高齢者クラブ、野底社会福祉協議会のメンバー14人が交流しました。

園児とお年寄りは、折り紙を使って飾りを作りました。

伊藤ちと世園長は、「お年寄りと触れ合って豊かな心を育ててほしい」と話していました。 -

新竜東保育園で新施設案を示す

伊那市が統合に伴い建て替える竜東保育園の新施設の案が19日開かれた伊那市議会社会委員会協議会で示されました。

新しい園舎は受け入れ可能な園児数は230人となっています。

施設案によりますと新しい保育園は鉄筋コンクリート一部2階建で延床面積はおよそ1800平方メートル。受け入れ可能な園児数を230人としています。

現在は、定員185人に対し6月1日現在で172人となっています。

1階に未満児、年中年長児の保育室や事務室などを設け、2階に年少児の保育室とリズム室の他、高齢者との交流や保護者相談などが出来る多目的室を設ける計画です。

来年度に今の施設を解体し平成26年3月に新施設の完成を予定しています。

工事期間中は市役所東側の職員駐車場に仮園舎を建設し対応するとしています。

協議会では他に伊那市西箕輪上戸地籍に市が昭和45年頃埋めたてた廃棄物をめぐる問題で、市は新たに地権者2人と和解したことを報告しました。

市は今議会最終日に損害賠償などおよそ3800万円を補正予算案として追加提出するとしています。

この問題についてはこれまでに地権者1人と和解が成立していて残り4人とも話し合いを進めています。 -

水難事故に備え訓練

伊那消防署は、水難事故に備えた訓練を19日、伊那市の天竜川で行いました。

これは、川の特性を知って緊急時に備えようと実施されたもので伊那消防署の署員9人が参加しました。

伊那消防署では、より実践的な経験を積もうと去年前からから天竜川で実施しています。

19日は、川で人が流された事を想定した訓練が行われました。

署員たちは、流されてくる人をロープで救出したり、対岸から斜めにロープを張り川の流れを利用して救助していました。

伊那消防署では、25日にも天竜川ボートを使った訓練を予定しています。 -

台風4号 非常に強い雨

台風4号は、19日夜から、20日の明け方にかけて県内に最接近する見込みで、長野地方気象台では土砂災害などに注意するよう呼びかけています。

長野地方気象台では、19日夜遅くから非常に強い雨が降ると予想していて、20日の正午までの24時間の予想降水量は、上伊那で200ミリとなっています。

気象台では土砂災害や河川の増水などに注意を呼びかけています。

また、20日の未明から朝にかけて強い風が吹く恐れがあり最大風速は15メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。

台風4号の影響で交通機関にも影響がでています。

JR飯田線は19日の午後4時現在、辰野、本長篠間で運転を見合わせています。

これに伴い、上伊那の9校では、下校時間を早めました。

その他、19日午後4時現在、交通機関に影響はありません。

伊那市のブロッコリー畑では、朝から収穫を急いでいました。

また、伊那市役所では、万が一に備え、災害対策連絡会議が開かれ今後の体制などについて確認していました。

192/(木)