-

南大東村職員が伊那西小を訪問

伊那市と民間交流をしている沖縄県南大東村の職員が28日伊那西小学校を訪れ、今年も子どもたちの交流を続けていくことを井上祐一校長と確認した。

子どもたちの交流事業に当初から携わっている宮城克行さんが小学校を訪れた。

南大東村は、今年度も子どもたちの交流事業を計画していて、当初予算に50万円を計上している。

宮城さんは、今年も交流をお願いしたいと、井上校長にあいさつ。

井上校長は、山のない島の小学校と海のない山の小学校の交流から得るものは多い。今までのものを大切にしながら精一杯やらせていただくつもりと快諾した。

子どもたちは、平成17年度から物を送りあうなどして交流をスタート。以来、子どもたちの行き来がスタートし今年で5年目になる。

最初に交流した子どもたちは、今高校1年生で、文通などでお互いの近況を報告しあっているという。

井上校長が宮城さんに見ているのは、今年度の伊那西小学校児童会の年間計画。

交流・ボランティア委員会の目標は、「地域の人や南大東島の人たちと交流を深める学校にしよう」。

宮城さんはうれしそうに、コピーを持ち帰った。

南大東村の児童は、10月に伊那市を訪れ、ホームステイしながら西小の児童たちと同じ教室で授業を受けるという。 -

GW 各地賑わい

ゴールデンウィークに入り、伊那地域の観光地も多くの人で賑わっている。

「ゼロ磁場」として知られる伊那市長谷の分杭峠には1日、県内外から多くの観光客が訪れていた。

今年3月から運行が始まった分杭峠行きのシャトルバスの駐車場には、朝から多くの人が集まり、中に入れない車が道に並ぶこともあった。

通常の土・日曜日でも300人ほどがシャトルバスを利用するが、その2倍近くとなる550人が利用したという。

あるスタッフは「今までで一番の人入り。混雑が続くので来ていただいた方に不便さを感じさせないよう対応したい」と話していた。

また、南箕輪村の大芝高原キャンプ場にも県内外から多くの観光客が訪れキャンプを楽しんでいた。

大芝のキャンプ場は、オートキャンプとバンガローが合わせて36カ所あるが、1日は観光客でいっぱいになった。

大芝高原管理事務所によると2、3日も予約でいっぱいだという。 -

境桜並木管理会が植樹番号札設置

3月に三峰川堤防に桜を植えた伊那市境区の区民が1日、植えた桜に番号札を設置する作業をした。

区民でつくる「境桜並木管理会」の13人が参加し、桜に番号札を付けた。

境区では、三峰川堤防を区民の憩いの場所にしようと今年3月、地域住民に参加してもらい、三峰川堤防の約600メートルに54本の桜を植樹した。

番号札は、自分で植えた木がすぐに分かるよう設置することにした。

管理会の神田福治会長は、「区民や伊那を訪れた人に、南アルプスと三峰川、そして桜のつくる風景を楽しんでもらいたい」と話していた。 -

山岳写真家中山秀幸さん偲ぶ会

昨年10月脳腫瘍で亡くなった伊那市美篶の山岳写真家、中山秀幸さんを偲ぶ会が29日、伊那市内で開かれた。

偲ぶ会は、中山秀幸写真遺作展実行委員会が開いたもので、会場には約120人が集まった。

中山さんの友人や写真仲間がそれぞれの思いを話した。

また遺族を代表して中山さんの妻広美さんが「10年という短い時間だが一生分大切にしてもらった。最期のメッセージ、人を愛する尊さ、人や自然に感謝する気持ちを忘れず、父母、子どもと生きていきたい」とあいさつした。

集まった人たちは中山さんの山岳写真家としての功績を再確認し思い出を胸に刻んでいた。 -

保科正之生誕399年祭

旧高遠藩主保科正之の生誕祭が29日、伊那市高遠町で行われた。

神事は4年前から毎年、保科正之が生まれた5月7日付近に行っていて、今年は正之生誕399年。

この日は、雨のため地域間交流施設で神事が行われ、市の関係者やNHK大河ドラマの脚本家を務めたこともあるジェームス三木さんら約50人が参加した。

ジェームス三木さんは脚本をつくる上で「主人公に負の部分が見えると視聴者の共感が得られやすい。ドラマ化が実現した際にはそういう場面を見せていく必要がある」と話していた。

保科正之のHNK大河ドラマ化に向け平成16年10月からはじまった署名は、29日現在で38万2440人となっている。

これまで、ドラマ化実現に向け8回にわたりNHKに要請をしている。

伊那市観光協会では、大河ドラマ化実現に向け、今後も署名活動を続けていきたい竏窒ニしている。 -

伊那文化会館で舞台裏探検

普段見ることの出来ない舞台裏を探検するイベントが29日、伊那市の伊那文化会館で開かれた。市内などから訪れた家族連れ約70人が見学した。

伊那文化会館では、普段見ることの出来ない舞台裏を見てもらおうと毎年この時期にイベントを開いている。

参加者は客席から下がるオーケストラピットの動きを体感した。

また、ステージの反響板がどのように設置され、片づけられているかを見学した。

ある参加者は「普段は出演者しか舞台の裏側が見られないので、良い体験になりました」と話していた。 -

街頭犯罪防止パレード出陣式

街頭犯罪への注意を呼びかけようと伊那警察署と防犯ボランティアが30日、伊那市内で防犯パレードを行った。

白バイの先導で防犯ボランティアが青色防犯灯をつけた車で市役所を出発し、自転車の盗難など身近な犯罪に注意するよう呼び掛けた。

これは、5月の街頭犯罪等抑止総合対策強化月間に合わせて実施した。

今年1月から3月までに伊那署管内で発生した犯罪の件数は144件で、前年同期の半分程度に減った。

しかし、最近になって高校生以下の女子に対する公然わいせつが増加していて、伊那署では、「犯罪が発生した時は、その時使用されていた車のナンバーを覚えておいてほしい」と協力を呼び掛けている。 -

高遠城址公園花見 渋滞緩和にシャトルバス効果

今年、花見の時期に伊那市役所から高遠城址公園まで運行したシャトルバスの利用者は5820人で、渋滞緩和に効果があったことがわかった。

市役所発シャトルバスは、今年3日間運行し、4月10日の土曜日は2500人、11日の日曜日は2160人、18日の日曜日は1160人で、合計5820人が利用した。

市役所駐車場は約千台の車を停めることができることから、市では渋滞緩和に効果があったと話している。

高遠城址公園の今シーズンの入園者数は約27万人で、昨年より4500人ほどの減となっている。 -

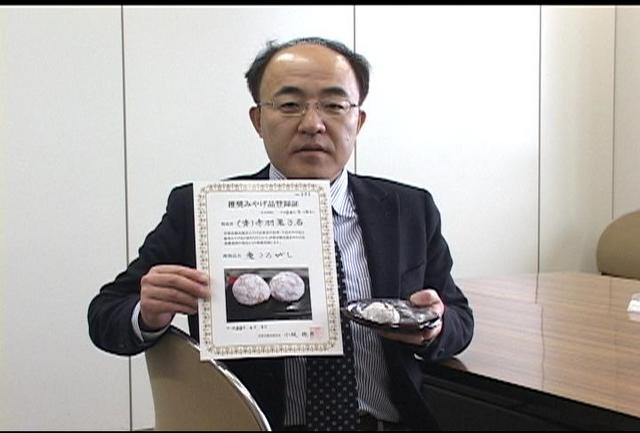

推奨みやげ品登録証授与式

伊那市観光協会の推奨みやげ品に新たに高遠町にある赤羽菓子店の「麦ころがし」が登録され、市役所で28日、登録証が授与された。

赤羽菓子店社長の赤羽敏さんに、推奨みやげ品審査委員長の伊藤正さんから登録証が授与された。

「麦ころがし」は、伊那地域で親しまれていた、大麦を炒って粉にした麦こがしを使った焼き菓子で、無添加の原料を使っている。

賞味期限は夏場でも3週間と持ちがよく、土産品に適している。

平成7年に発売して以来、高遠まん頭に次ぐ人気のロングセラー商品という。

伊藤審査委員長は、「今後も新しいみやげ品の開発にご精進いただきたい」とあいさつした。

今回の新規登録を含め、推奨みやげ品は56品目となっている。 -

白鳥孝新伊那市長初登庁

民間感覚での改革を訴え伊那市長選挙で初当選を果たした白鳥孝さんが30日、初登庁し、白鳥市政がスタートした。

白鳥市長は、午前8時過ぎに公用車で市役所に到着。自らの意思で慣例となっていた職員の出迎えはとりやめた。

酒井茂副市長が4階の市長室に案内し、市長の椅子に座った。

その後開かれた就任式で、白鳥さんは、大きな拍手で迎えられ酒井副市長が歓迎のあいさつをした。

酒井副市長は、「市民から選ばれた人として帰ってきてくれたことは、苦労をともにしてきた私としてもうれしい。市民感覚による正しい改革を進めてほしい。市長は、市を代表する営業マン。精力的に外交してほしい」と話した。

女子職員からお祝いの花束を受け取った白鳥市長は、「現場主義と対話を基本に行政運営に取り組みたい。職員も現場に赴いて、自分の目で確認し、判断をしてほしい。大好きな伊那市のために一緒に汗をかいていきましょう」と就任のあいさつをした。

このあと開かれた記者会見で白鳥市長は、副市長や部長への権限の委譲によるトップセールスや、会議は1時間とするなどの効率的な働き方を職員に指示したい竏窒ニ述べた。

また、小坂樫男前市長から仕事の引き継ぎが行われた。

白鳥市長の任期は平成26年4月29日まで。 -

信州プロレスリング伊那大会

社会人のアマチュアプロレス団体「信州プロレスリング」の伊那大会が29日、伊那市のいなっせ多目的広場で行われた。

信州プロレスは長野県を元気にしようと県内各地で大会を開いている。

同日は、いなっせ多目的広場にリングが設けられ、プロレスファンら80人が観戦に訪れた。

団体のモットーは「安全第一、台本重視、入場無料、雨天検討」。

勝ち負け重視の本気の闘いを見せる場ではなく、娯楽に重点を置いた「プロレスごっこ」をするのが信州プロレス。

この日は3試合が行われ、第2試合では、子供達がリングに上がり選手と対戦した。

子ども達は選手顔負けの技を繰り出し、会場からは大きな拍手が送られていた。

メーンイベントでは団体の代表グレート☆無茶選手が登場し会場を沸かせた。

リングでは次々と技が繰り出され、時には観客と一緒に相手を攻撃する場面もあり、大きな笑いや歓声が起きていた。

信州プロレスでは5月16日に長野市のビッグハットで旗揚げ3周年記念大会を予定している。 -

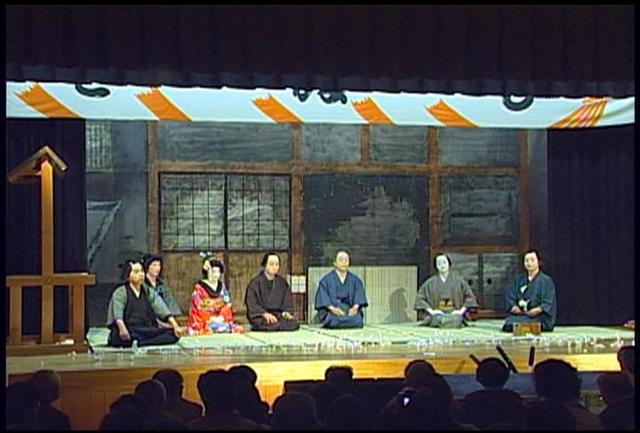

中尾歌舞伎春季公演

伊那市長谷の伝統芸能、中尾歌舞伎の春季定期公演が29日、長谷の中尾座で開かれ、「人情噺 文七元結」が上演された。

中尾歌舞伎は江戸時代から伝わる農村歌舞伎で、太平洋戦争で一時途絶えたが、昭和61年に地域の若者達の手により復活した。

現在は、春と秋の年2回定期公演が開かれ、伊那市の無形文化財に指定されている。

今回は、江戸時代の下町を舞台にした「人情噺 文七元結」を上演した。

主人公は、博打と酒が好きな左官職人の長兵衛。

娘のお久は、長兵衛の借金を返すために、自ら吉原に身売りをした。しかし長兵衛は、娘の作った金を、川に身投げしようとする見ず知らずの男に渡してしまう。

涙あり、笑いありの舞台に、観客席からは大きな声援と、おひねりが飛んでいた。 -

【カメラリポート】小坂市政を振り返る

平成6年、伊那市の助役に就任以来、16年間市政運営にあたった小坂市長。

小坂市長は県公衆衛生専門学校長などを経て平成6年に旧伊那市の助役に就任し約2年間務める。 -

天候不順でカーネーション不調

このところの天候不順によって、母の日に贈るカーネーションにも影響が出ている。

南箕輪村田畑の花卉生産組合清花園では、例年ならば、この時期母の日用のカーネーションの出荷のピークを迎えているが、今年は日照不足と気温の低下で生育が1、2週間遅れ、3月に出荷する彼岸用の花がようやく咲き始めた。

清花園では、例年10万本のカーネーションを関東や関西を中心に全国に出荷していて4月の終わりにピークを迎えるが、今年は同じ時期に半分程度の出荷しか見込めない状況だ。

伊那市のサンスイ生花店では、28日あたりから市場へ出回る量がだいぶ減り、人気の品種は花屋どうしの引き合いも強くなりそうだという。

清花園では今後1週間、ハウスの温度調整などをして、できるだけ多くの花を出荷できるよう努めていくという。 -

出会いサポートセンターでカップル1組誕生へ

伊那市の結婚相談窓口、出会いサポートセンターの登録者同士で1組のカップルが誕生することがわかった。

伊那市結婚事業として平成20年に開設された出会いサポートセンターは、平成21年度の実績で、個人登録者は277人(男性180人、女性97人)で、現在交際中の男女が25組ある。

このうち1組から、出会いサポートセンター担当者に近いうちに結婚するとの報告があったという。

サポートセンターの登録者同士による結婚は今回が初めてということで、センターでは「現在交際中のカップルも結婚を前提とした真剣な付き合いをしている。今後に期待したい」と話している。 -

小坂伊那市長退任式

4月29日が任期満了となる小坂樫男伊那市長の退任式が28日、伊那市役所で開かれた。

退任式では職員約200人が見守る中、小坂市長が会場に入場した。

小坂市長は職員から花束を受け取り、「平成8年の就任以来14年間務めさせてもらった。あっという間の14年間だった。行政改革その他、多くの職員の皆さんにご理解ある協力をいただいた。嫌な思いはほとんどなかった気がする。生涯現役という言葉が大好き。これからもいろいろなことに挑戦していきたい」と最後のあいさつをした。

酒井茂副市長は、「一時も気の抜けない市長職を14年間見事にまっとうされました。市長と一緒に仕事ができた時間は宝物です」と述べ別れを惜しんだ。

小坂市長の任期は29日までで、30日からは6年前小坂市長が民間から収入役に登用した白鳥孝さんが市政を引き継ぐ。 -

西箕輪南部保育園の園児が里びき

n 伊那市の西箕輪にある「第六天西山神社」の御柱を前に、神社の地元にある西箕輪南部保育園の園児が27日、里曳きを体験した。

27日は、南部保育園の園児約60人が、法被を着たり、ねじり鉢巻きをして、長さ約4メートルの柱を引っ張った。

これは、南部保育園の近くにある第六天西山神社で7年に1度行われている御柱祭に合わせて企画したもの。

木は保護者会が協力して用意した。

園児たちは、重さが100キロほどある丸太を、力を合わせて引っ張り、保育園の庭を一周した。

小名木(おなき)伸枝園長は、「地域の伝統を学びながら、力を合わせて何かを成し遂げることの大切さを学んでほしい」と話していた。

第六天西山神社の里曳きは、来月5日に行われる予定。 -

美篶世代間交流施設でお年寄りと園児が初交流

今月完成した、伊那市の美篶世代間交流施設の利用者と美篶保育園の園児との初めての交流が27日行われた。

27日はお年寄り達が保育園に招待され手遊びなどをして交流した。

高齢者と子どもが日常的に交流を行う事ができる美篶世代間交流施設は美篶保育園と廊下をつなぎ、いつでも交流できるようになった。

完成後、初めての交流会で5人のお年寄りが保育園に招かれた。

27日はリズム室に約150人の園児が集まり4月生まれの園児の誕生日会が行われた。

子ども達はこの交流を楽しみにしていたという事で、全員で歌を発表していた。

また、お年寄り達が歌のプレゼントをしたり、一緒に手遊びをして楽しい交流の時間を過ごしていた。

来月は、草餅づくりで交流する予定。 -

小沢花の会 芝桜まつり始まる

伊那市の小沢花の会による芝桜まつりが、27日から広域農道沿いの花の公園で始まった。

小沢花の会では毎年この時期に芝桜まつりを開いていて今年で11回目となる。

小沢花の会によると、今年は天候不順により例年より3日ほど花が咲くのが遅いということで、現在、芝桜は3分咲き。

27日は、あいにくの天候となったが早くも観光客が訪れていた。

小沢花の会によると花の見頃は連休明けということだが、「多くの方に足を運んでいただきたい」と来場を呼びかけている。

期間中、2日から4日までライトアップされる。 -

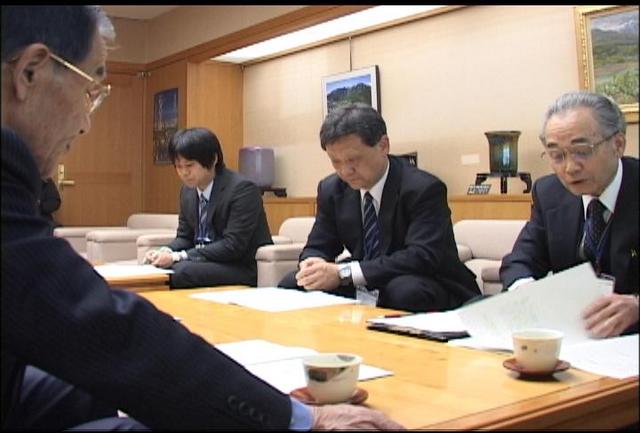

伊那まつりプロジェクト会議中間報告

2012年の第40回伊那まつりに向け、まつりの在るべき方向性などを検討している伊那まつり改革プロジェクト会議は22日、伊那まつり会長の小坂樫男市長に中間報告をした。

座長の武田登伊那公民館長がこれまでの検討内容を報告した。

改革プロジェクト会議は去年7月に発足し、これまで6回の会合を開いた。

会議では、伊那まつりの総論を、「みんなが主役、誰もが参加できる市民総参加の魅力ある市民まつり」と決めた。

今後は、まつりの事業内容、踊り、運営形態などについて検討していくという。

座長の武田さんは、「歴史的な部分や新しい部分、合併後の一体感に配慮して検討していきたい」と話していた。

小坂市長は、「伊那まつりは総体的にはうまくいっていると思う。これから各論を検討しご意見をいただきたい」と話した。

会議では、市民に意見を求める意見交換会を5月に開きたいとしている。

最終報告は11月に予定している。 -

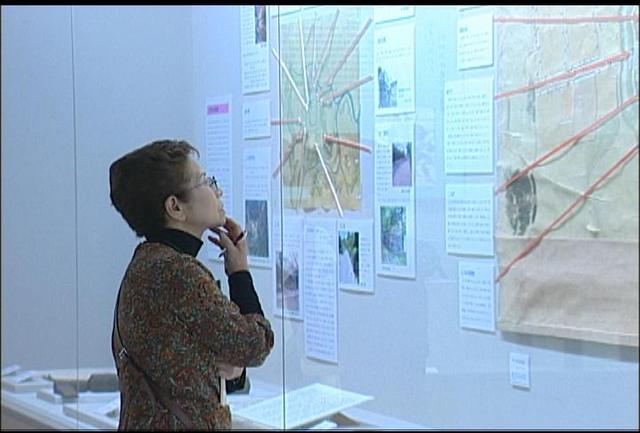

高遠町歴史博物館特別展「高遠城~城郭の歴史と日常~」

高遠城の当時の構造や生活の様子を知ることができる特別展「高遠城縲恟驫sの歴史と日常縲怐vが、伊那市立高遠町歴史博物館で開かれている。

特別展では高遠城の歴史や、古文書、城内の発掘調査により出土した陶磁器など約200点が展示されている。

このうち陣太鼓は、織田軍による高遠城攻めの際に遠照寺に寄進された物といわれ、伊那市有形民俗民族文化財に指定されている。

城内の発掘調査で出土した陶磁器類は生産地が瀬戸美濃産、肥前産の物が多く、流通が盛んに行われていたことが分かる。

「信州高遠絵図」は、1931(昭和6)年に旧藩士の実話に基づいて作成された高遠城一帯の絵図で幕末の城内の様子が描かれている。

特別展は6月20日まで。 -

伊那市長選挙 白鳥孝さん当選から一夜明けて

任期満了に伴う伊那市長選挙の投開票が26日行われ、新人で前副市長の白鳥孝さんが初当選した。

今回の伊那市長選挙で、白鳥さんは2万5988票、野口さんは1万4468票獲得した。

当選から一夜明けた26日、白鳥さんは早朝から、自宅でテレビや新聞などの共同取材や、当選祝いに訪れる来客の対応に追われていた。

今後の抱負などについて、白鳥さんに話をきいた。

●選挙戦を振り返って

「伊那市の各地を歩き、話を聞けた事が宝物」

●選挙について

「相手候補が話していた、ゴミや財政、下水道問題などの課題が明確になった。私にとって、これらの問題は、修正をかける一部になり、野口さんの票として見え、確認できた事が良かった。」

●最初に行いたい課題

「公約を果たす為にも、中期長期といったビジョンを作り、医療・地域交通・雇用など見極めながら取り組みたい。また、市職員に対しては行政改革を促したい」

●民間感覚の改革

「地方自治体の中で考えるのは当然だが、違った目線で、地方自治やありかた、将来などについて、専門家から意見を聞く事が大事。それを勉強し機敏に行政に反映させる為にも、シンクタンクが必要。環境や教育、経済など様々な課題はある、お金をかければ何でもできるが、お金をかけず、手弁当で知恵を出しあいたい。」

●副市長について

「現段階では白紙」

インタビューの最後に白鳥さんは、「忙しい事が性分にあっている、今は早く仕事を始めたい」と意欲を示した。

白鳥さんは30日、初登庁する。 -

伊那市地域づくり支援金決定

伊那市が住民による地域活性化のための活動を支援する地域づくり活動支援金事業の本年度採択分が決まった。

事業には18団体が応募していて、審査の結果、新規事業が11件、2年目の継続事業が5件のあわせて16件が採択された。

主な新規事業では、子どもや大人が集い、リフレッシュできる三峰川自然園づくりの会による上新田の公園再生づくりを進める事業と、三峰川境堤防桜並木造成特別委員会の桜並木の育成や区民の憩いの場をつくる事業が、限度額50万円の支援を受ける。

この他の新規事業は▽故郷諸町の歴史と文化を後世に残す会に42万2千円▽中条おいらが集落調査編纂事業に27万円▽新田組庚申塔広場整備事業に12万3千円▽絆の楽農園事業に10万円▽手良のトトロの森整備事業に6万4千円▽権現山登山道整備事業に49万5千円

▽羽広桜の里作り事業に41万6千円▽法華道を守る事業に32万9千円▽「諏訪形区御柱祭の祭典」の実施と伝承事業に34万3千円竏窒ニなっている。

本年度の伊那市地域づくり活動支援金事業の支援金総額は約400万円となっている。 -

伊那市長は白鳥孝さん 初当選

当 白鳥 孝 (54) 無新 25988

野口 俊邦 (67) 無新 14468 -

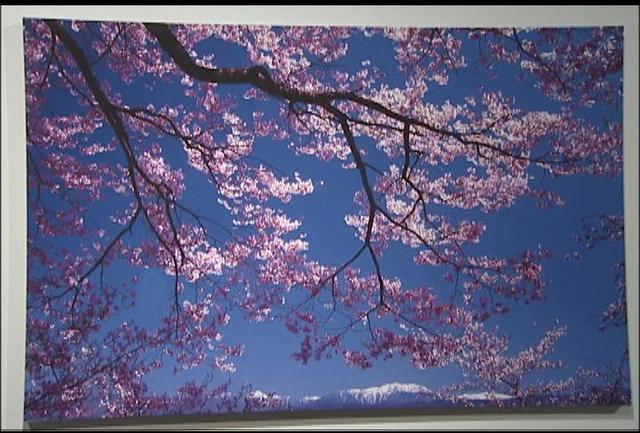

津野祐次さん「桜と花の美風景」

伊那市の長谷アルプスフォトギャラリーで、「桜と花の美風景」と題した津野祐次さんの写真展が開かれている。

会場には高遠城址公園を中心に県内外の桜などの写真、30点が並んでいる。

津野さんは山岳写真家として活動していますが、この時期は日本各地の桜の名所をまわり、写真におさめている。

津野さんは、桜が満開の時ではなく、8分咲きの時が最も色が濃く出るとして、その時期をねらって写真を撮るという。

また、日本各地の桜の名所をまわってみて、同じ標高、同じ種類、同じ色の桜が一斉に咲く高遠城址公園の壮観さを感じたと話していました。

津野祐次さんの写真展「桜と花の美風景」は6月27日まで長谷アルプスフォトギャラリーで開かれている。

入場料は、大学生以上、1人100円となっている。 -

西箕輪社協お花見会 ものまね交通安全指導

伊那市の西箕輪社会福祉協議会は24日、ものまねによる交通安全指導を西箕輪大泉新田公民館で行った。

地域に住むお年寄りら約80人が集まり、交通安全の話や、警察官によるモノマネ芸を楽しんだ。

南安曇野警察署の山崎方人交通警部補ら4人が、モノマネで交通安全を呼びかけた。

お年寄り達になじみのある演歌のものまねに、会場からは拍手が送られていた。

芸の合間には、シートベルト着用の徹底や道路の正しい歩き方などを呼びかけた。

山崎さんらはボランティアとして、6年ほど前から敬老会などでこの活動を行っている。

山崎さんは「高齢者に交通安全について、笑って楽しみながら考えてもらいたい。何か1つでも心に残り、日常生活に役立ててもらえればうれしい」と話していた。 -

伊那市消防団・赤十字奉仕団合同春季訓練

伊那市消防団と赤十字奉仕団の合同春季訓練が24日、富士塚スポーツ公園運動場で行われた。消防団員約600人と赤十字奉仕団員約100人が参加し、規律訓練を行った。

伊那市消防団は今年119人の新入団員が加わり、団員は全部で1156人。

春季訓練は、新入団員が参加して初めての訓練となるため、隊形や方向転換など基本的な動きを確認した。

団員は、きびきびと行動し、真剣な表情で訓練に臨んでいた。

伊藤仁団長は、「集団行動の訓練をして団結を高め、実際のときに動けるようにしてほしい」と訓示した。

訓練の最後には分列行進が行われ、団員は列をそろえて規律正しく行進していた。 -

伊那市長・市議会議員選挙きょう投票

伊那市長選挙・市議会議員選挙の投票が25日行われ、即日開票される。

24日は、投票所の準備が行われた。市役所で、投票事務を担当する職員に、投票箱や投票用紙などが渡された。

投票所は市内67カ所に設置される。

各投票所では、記載台や投票箱の設置など準備が行われた。

伊那市長選挙には新人2人、市議会議員選挙には定数21に対し24人が立候補している。

投票は25日行われる。時間は午前7時から午後8時までで、一部の投票所は午後7時まで。

期日前投票は市内3カ所で行われていて、24日午後4時までに7819人が投票を済ませている。

17日現在の選挙人名簿登録者数は5万6809人。 -

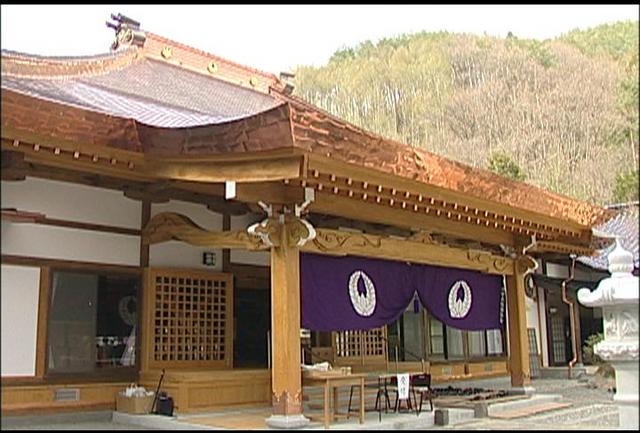

広勝寺落成式

伊那市高遠町藤沢の広勝寺の改修工事が終了し24日、落成の法要が行われた。工事関係者や檀家ら約100人が集まった。

広勝寺は約460年前、江戸時代中期に建立された寺。これまで茅葺き屋根の建物を使ってきたが、雨漏りするなど老朽化が激しかったため、85年ぶりに改修工事が行われた。

昨年6月に着工し、10カ月かけて改修工事を行った。

落成の法要では、新しい祭壇に野菜や祝い餅などが供えられた。

茅野憲雄住職は「多くの人の協力で素晴らしい寺になった。みなさんに愛される寺になるよう励んでいきたい」と話していた。 -

市長選では8割「誰に投票するか決めている」

25日の伊那市長選挙と市議会議員選挙の投票を間近に控え、各陣営の選挙活動も熱を帯びている。

告示後に行った伊那ケーブルテレビの調査によると、市長選では、8割の人が誰に投票するかを決めていることがわかった。

調査は、電話により、市内在住の509人を対象に行なった。

今回の市長選挙に関心はあるかとの問いには、82%の人があると答えている。

投票で重視することは何かとの問いには、行動力が29.3%、公約が28.3%、続いて人柄、実績・経験となっている。

現在の市政をどう評価するかとの問いには、評価する・ある程度評価すると答えた人が55.6%、評価しない・余り評価しないと答えた人は33.6%となっている。

新しい市長に重点的に取り組んでほしいことは何かとの問いには、高齢者・障害者福祉が30.3%、医療の充実が17.1%、続いて雇用対策、財政の健全化となっている。

誰に投票するか決めているかとの問いに対しては、決めている・すでに投票したが78.7%となっている。

まだ決めていない、何ともいえないと答えた人21.3%で、流動的な要素も含んでいる。

一方、市議会議員選挙については、誰に投票するか決めている・すでに投票したが68.5%にのぼっている。

伊那市長・市議会議員選挙は、25日に投票・即日開票される。

17日現在の選挙人名簿登録者数は、5万6,809人となっている。

212/(土)