-

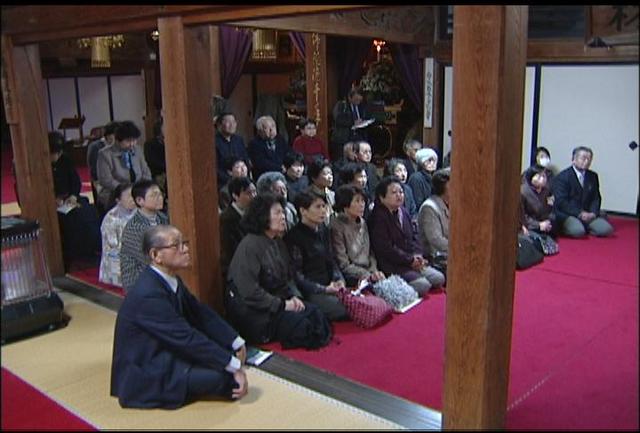

慈悲の心に学ぶ会常円寺で学習

まほらいな市民大学同窓会の寺院と仏像を訪ね慈悲の心に学ぶ会は、25日伊那市の常円寺で今年の活動をスタートさせた。

去年から活動していて、今年で2年目になる。

会員は、まほらいな市民大学で学んだ同窓生で43人。

25日は、伊那市の常円寺を訪れ、角田泰隆住職の法話を聞いたり、寺の中を見学した。

寺院と仏像を訪ね慈悲の心に学ぶ会は、地域社会にお世話になってきた恩返しとして、まずは、自分自身の資質を高めようと活動している。

今年は、上伊那地域の寺院5箇所で学ぶほか、使用済み切手やアルミ缶などの回収も計画している。

会長の田中国光さんは、「社会環境が悪化する中で、会の活動が一石を投じ、その輪を広げていければうれしい」と話している。 -

【カメラ・リポート】酒米でせんべい

米にこだわる造り酒屋がせんべいを作った。米の風味がする歯ごたえのよいせんべい。

このせんべいを作ったのは伊那市荒井の蔵元・宮島酒店。たまりしょうゆと青唐辛子みその2種類を作った。 -

伊那青年会議所 市長選討論会開催を計画

社団法人伊那青年会議所は1日、伊那市長選挙の立候補予定者による公開討論会を4月中旬に実施する計画を発表した。

宮坂義広理事長らが記者会見を開き、公開討論会の目的や概要について発表した。

討論会は、4月中旬に伊那市内の500人程度収容できる施設で開く計画。

1日までに、伊那市長選挙に出馬を表明しているのは1人だけで、ほかに立候補予定者がいない場合は、討論会ではなく政策を聞く場にしたい竏窒ニしている。

討論会開催について、宮坂理事長は、「政策や主張を正確に伝える場となり、投票に参加するきっかけになれば」と話していた。 -

白鳥たかしさん後援会 地元西箕輪で設立

4月の伊那市長選挙に立候補することを表明した白鳥たかしさんの地元西箕輪で後援会の設立総会が28日あり、後援会長に前西箕輪公民館長の城取茂美さんが決まった。

JA上伊那西箕輪支所で開かれた設立総会には、地域住民230人が参加し、後援会の規約・役員などが承認された。

後援会長に決まった城取さんは、「伊那市の新しい市長として白鳥たかしさんを力強く押し出したい」とあいさつし協力を呼びかけた。

白鳥さんは、「地元西箕輪の皆さんの支持がなければ選挙に勝つことができない」と述べ、支持の拡大を求めていた。 -

坂下区で天神様

伊那市の坂下子供育成会は28日、学業成就を願う天神様祭りを坂下神社で行った。

天神様祭りには、区内の小学生23人が参加し、学業成就を願って手を合わせていた。

坂下神社には、学問の神様と言われる菅原道真を祀った天満天神宮がある。

伊藤神官は、「勉強を一生懸命して、世のため、人のためにつくすように」などとする祝詞を唱え、「一生懸命がんばれば、天神様も応援してくれます」と子どもたちに呼びかけた。

育成会では、「子どもたちの健やかな成長と学業成就を願いたい」と話していた。 -

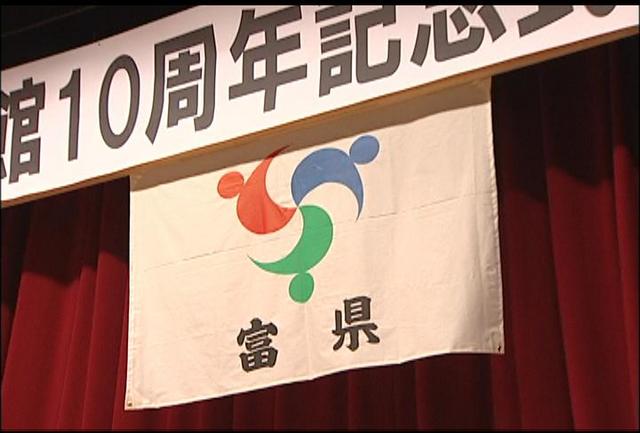

富県ふるさと館10周年記念

伊那市の富県ふるさと館の10周年記念式典が28日開かれ、富県地区のシンボルマークがお披露目された。

式典には地域住民ら約150人が参加した。

富県地区ではふるさと館の10周年を記念して、地区住民を対象にシンボルマークを募集したところ、5人から9点の作品が寄せられた。

審査の結果、富県の「と」をモチーフに自然と人との調和が表現されていることなどが評価され、田畑智子さんの作品が選ばれた。

田畑さんは「富県の活力ある人達と、雄大な自然を表現した。選ばれてとてもうれしい」と話していた。

記念式典ではほかに、富県出身で最高裁判所判事の那須弘平さんが「最高裁のこと、伊那のこと」と題して講演した。

那須さんは「判決を下す時は毎回本当に緊張している。悩んだ時には、地元富県のことを思い出し、友達や近所のおばさんでも理解できる判決になるよう心掛けている」と話していた。 -

高遠城址公園桜の開花予想 4月13日

民間の気象予報会社ウェザーニュースは1日、2回目の桜の開花予想を発表した。高遠城址公園の桜の開花は、平年より3日、昨年より8日遅い4月13日となっている。

発表によると、高遠城址公園の開花は4月13日、満開は4月18日縲・0日と予想している。

前回、2月15日の発表と比べ、開花や満開の予想日が3日遅くなっていて、ウェザーニュースでは、2月の平均気温が下ったことや、つぼみの情報など総合的に判断した結果と話していた。 -

伊那公園桜愛護会が植樹

伊那公園の美化活動などに取り組んでいるボランティア団体伊那公園桜愛護会は28日、公園西側の急傾斜地に桜や紅葉の苗木を植えた。

会員20人ほどが参加して、作業した。

今回の植樹は、急な斜面の崩落防止と景観向上を図ろうというもので、昨年も桜5本を植えている。

植えたのは、桜の苗木10本と紅葉の苗木11本で、等間隔に植えようと中央区公民館と連携しながら進められていた。

参加者たちは、急な斜面に足をとられながら、作業に汗を流していた。

桜愛護会では、「景観とともに地域の安全を守る桜や紅葉に育ってもらいたい」と話していた。 -

三峰川みらい会議10周年講演会

きれいな三峰川を後世に残そうと活動している、三峰川みらい会議の10周年記念講演会が28日開かれ、シンガーソングライターのみなみらんぼうさんが講演した。

伊那市高遠町総合福祉センター「やますそ」で講演会が開かれ、約100人が参加した。

みなみさんは「山遊び、川遊び、自然に親しむ」と題して、自然の大切さを訴えた。

みなみさんは、シンガーソングライターのほか東京都武蔵野市の教育委員も務めていて、子ども達とのふれあいの中で感じたことを話した。

みなみさんは「田舎で自然体験をした子ども達の印象に残るのは、採りたての野菜にかぶりついたことや、実際にのこぎりで木を切る体験。子ども達の成長には、自然の中での原体験が必要」と呼びかけた。

講演の後には、みらい会議のメンバーとみなみさんが、三峰川の良さや今後について参加者たちと意見を交わした。

三峰川みらい会議の織井秀夫代表は「三峰川を思いやり、親しみ、多くの人に活動に参加してもらって、きれいな三峰川を残していきたい」と話していた。 -

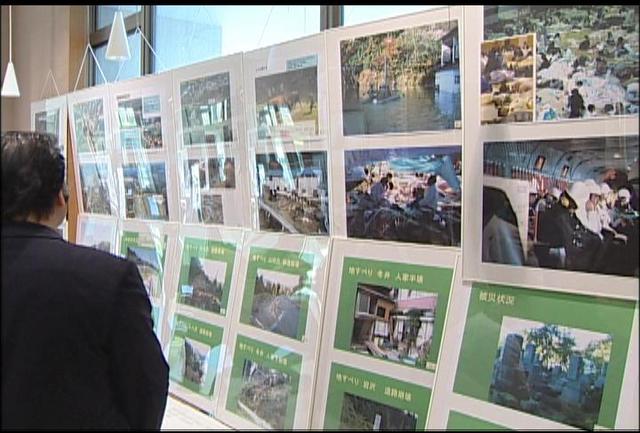

中越地震から5年 報告写真展

中越地震で壊滅的な被害を受けた新潟県旧山古志村を昨年11月に訪れた伊那市の山寺区自主防災会が、その時の写真をきたっせで展示している。

会場には、現地訪問した時の写真や発生直後のものなど40点が展示されている。

地震発生から5年が経ち、復興状況を視察しようと、昨年11月に上伊那地域の地域住民や自主防災会、消防団ら40人が旧山古志村を訪問した。

写真展は、地震災害に対する情報を共有し、防災意識を高めていこうと開かれているもので、飯島町に続いて2会場目となる。

きたっせでの展示は10日までで、初日の28日は、関係者による写真の説明があり、訪れた人たちは、「伊那市でこんな地震があったらどうなってしまうのか」などと話しながら、写真に見入っていた。

この写真展は、11日から南箕輪村役場で、21日からは辰野町役場で開かれる。 -

グリーンファームでラン展

100種類のランの花が並ぶラン展が、伊那市の産直市場グリーンファームで開かれている。

ラン展は今年で8年目を迎え、会場にはおよそ千鉢並んでいる。

地域の人に楽しんでもらえるようにと、初心者でも育てやすいキンギアナムや、華やかで人気のあるカトレアを多くそろえているという。

会場を訪れた人たちは、さまざまな種類のランをじっくりと眺めていた。

ある女性は、「種類が豊富で、見ていて飽きないです」と話していた。

このラン展は3月7日まで。 -

伊那市内でノロウイルスの食中毒

伊那保健所は27日、伊那市内の飲食店「お喜那寿司」でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表した。

同保健所が、27日から3月2日まで4日間の営業停止を命じた。

保健所の発表によると、今月22日に、お喜那寿司で調理した仕出し弁当を食べた4グループ31人中21人に嘔吐、下痢、発熱などの症状が出たという。

検査の結果、患者と調理従事者の便からノロウイルスが検出された。

なお、患者は全員快方に向かっているという。 -

クリスマスローズ作品展

いよいよ受験シーズンも本番。伊那市西春近のかんてんぱぱ・くぬぎの杜では、受験生にぴったりのクリスマスローズの展示会が開かれている。

一見大きな花びらが並んでいるように見えるクリスマスローズ。実はこの部分は「がく」。

クリスマスローズは「がく」が落ちずに残るため、長持ちする花として人気が高いという。

また「がく」が落ちないことから、受験生に縁起の良い花とも言われている。

展示会は、県内のクリスマスローズ愛好家でつくるヘレボルスクラブ伊那支部が去年から開いているもので今年で2回目。

会場には、会員8人の作品約100点が並んでいる。

訪れた人たちは、カメラで花を撮影しながら楽しんでいた。

ヘレボルスクラブのクリスマスローズ展は28日まで。時間は午前9時から午後3時まで。 -

はなまる地域探検隊国際交流

伊那市内の小中学生が様々な体験をする、はなまる地域探検隊は27日、世界の料理を作って外国人と交流した。

交流会は伊那市青少年ホームで開かれ、小中学生が外国人に教わりながら料理を作った。

はなまる地域探検隊では毎年、外国人と触れ合い国際感覚を身につけようと国際交流会を開いている。

この日は国際交流員や中学・高校のALT、信州大学の留学生ら7人が、カンボジア、オーストラリア、中国など母国の料理の作り方を教えた。

子どもたちは英語を交えて話しながら、ギョウザやタコライスなどの調理に取り組んでいた。

料理が出来上がると、皆で分け合って、各国の料理を味わっていた。 -

伊那市子どもプラン後期計画報告

伊那市子どもプランの後期計画を検討してきた次世代育成支援推進協議会は26日、検討結果を小坂樫男伊那市長に報告した。

伊那市子どもプランは、子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備を目的に策定されている。

次世代育成支援推進協議会が、前期計画を見直し、後期計画をまとめた。

後期計画は、平成22年度から26年度までの5カ年計画。

後期計画に新たに盛り込まれた内容は▼「ながの子育て家庭優待パスポート事業」の新設▼親の養育力を高める「ペアレントトレーニング」や子どもの社会性を高める「ソーシャルスキルトレーニング」の新設▼魅力ある家庭づくりの推進竏窒ネど。

協議会の畑房男会長は、「この計画を市民に周知し、しっかり活用してほしい」と話していた。

後期計画は、今回の報告を基に伊那市が策定する。

3月中に後期計画の冊子とダイジェスト版を作成し、ダイジェスト版は4月に市内全戸に配布するという。 -

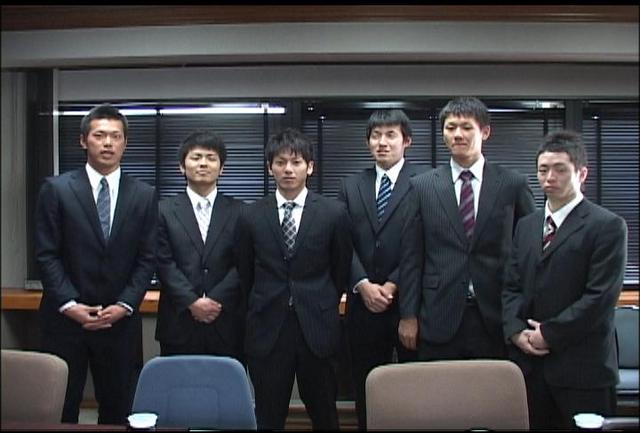

信濃グランセローズがICT訪問

信濃グランセローズの選手らが、25日伊那ケーブルテレビジョンを訪れ、今シーズンの活躍を誓った。

この日は、木田 勇地域貢献担当マネージャーと、選手6人後援会関係者など、9人が伊那ケーブルテレビジョンを訪れた。

企業の訪問は、選手達にプロの野球人として、また一社会人としてもルールやマナーを学んでもらおうと、今年初めて球団が行っている。

今月に入ってから、県内各地の企業や地域メディアなど100社近くを訪問していて、最終的には130社ほどを回る予定。

選手らは、一人ひとり自己紹介をし、「今年は絶対に優勝します。」「伊那の皆さんによい試合ではなく、勝つ試合を見せます」などと意気込みを話していた。

北信越リーグが発足して3年たつが、グランセローズは3年間最下位と低迷が続いている。

木田マネージャーは「独立リーグに飛び込んだ選手達の懸命さ、思いを感じてもらいたい。地元で勝って、今年は優勝したい」と話していた。 -

伊那小4年忠組がエコキャップ集め

伊那小学校4年忠組の児童は、去年4月から、ペットボトルのキャップを集め、ポリオワクチンにするエコキャップ運動に取り組んでいる。

今日は、忠組の児童33人が、エコキャップの取り次ぎをしている介護センター花岡を訪れ、これまでに集めた11,828個のキャップを伊那店店長の武田英敏さんに手渡した。

これは、14人分のワクチンになるという。

児童たちは、何か人の為になるようなことをしたいと去年4月下旬からキャップ集めを始めた。

忠組では、今後、この取組みを学校全体に広げ、地域にも呼びかけてエコキャップ運動の輪をさらに広げて行きたい考え。

26日届けられたキャップは、山梨県のNPO法人が再資源化事業者に売却しワクチンを購入。ユニセフを通じて発展途上国に届けられることになっている。 -

農事組合法人はるちか設立総会

伊那市東春近の農家らでつくる、農事組合法人はるちかの設立総会が24日JA上伊那東春近支所で開かれた。

総会には東春近の農家など約100人が集まった。

農事組合法人はるちかは、地域農家の協同による農業経営を行うことで、農地を荒廃から守り経済性を高めようと組織された。

会員数は236人で、水稲、麦、大豆などの栽培を行う。

平成22年度の作付面積は105ヘクタールで販売高9670万円を計画している。

組合では、国が農業施策として掲げる個別所得補償制度などを例にあげ、どのように国の施策が変わっても動じない組織にしていきたいと決意を新たにしていた。 -

はらぺこで醤油づくり

伊那市東春近の自由保育所「山の遊び舎はらぺこ」で24日、しょうゆ作りが行われた。

しょうゆ作りには、園児とその保護者約30人が参加した。

はらぺこでは去年5月に、醤油麹に塩と水を加え、約150リットル分を仕込み、熟成させてきた。

園児らは熟成したもろみをひしゃくですくい、布袋に入れていた。

醤油搾り機は、園児の保護者で伊那市の造り酒屋、漆戸醸造の漆戸正彦さんが用意した。

もろみを入れた布袋が醤油搾り機の中に積まれていくと重みでこされ、しばらくすると、醤油が出てきた。

園児らは、醤油が出てくる様子を見ながら歓声をあげていた。

この醤油はビン詰めにして、家に持ち帰り、それぞれの家庭で味わったという。 -

中病にMRI棟建設へ

伊那市の伊那中央病院は来年度、2台目のMRI導入に伴い、MRI棟の建設を計画している。

25日夜開かれた伊那中央病院運営審議会で計画が示された。

計画では、MRI棟は病院本館の東側に建設し、本館とつなぐ。

3階建てで、延べ床面積は約500平方メートル。

1階はMRI検査室、2階と3階は医局などに利用したい考え。

建設費は約2億3600万円で、来年度当初予算に計上する予定。

また審議会では、病院の運営状況も報告された。

伊那中央病院は今年度、平成15年の開院以来初となる6500万円の黒字決算を見込んでいる。

来年度の当初予算案は、黒字化の見込みを受け、これまでの赤字予算から、初めて差引収支が0となる収支均衡予算になるという。 -

新保育園のテラスをビー玉で飾りつけ

伊那市の富県保育園の園児たちが25日、4月から通うことになる新しい保育園のテラスをビー玉で飾り付けた。

富県保育園の新しい園舎は、3月完成を目指して現在建設作業が進められている。

この日は、年少から年長までの80人が、新しい保育園の園舎を訪れ、思い思いのビー玉を持って、まだ固まっていないモルタルの上に、ビー玉を一つひとつ埋め込み飾り付けた。

子どもたちがビー玉を埋めた部分は、テラスとなる予定。 -

周回コース完成でランナー試走

伊那市の富士塚スポーツ公園にあるジョギングコースにウッドチップを敷く改修工事が完了し、25日、地元ランナーが試走して新しいコースの感触を確認した。

富士塚スポーツ公園のジョギングコースは、グラウンドまわり一周550mとなっている。

これまで土のコースだったが、今年度事業で、約110万円かけて、5センチ掘り下げウッドチップを敷き詰めた。

この日は、伊那市内の高校陸上部生徒などが試走し、新しくなったコースの感触を確かめた。

ウッドチップは、クッション性があり足に負担がかかりにくいとされていて、ランナーは、

「柔らかくて、とても走りやすい」と話していた。

伊那市では、来年度、ますみヶ丘平地林でのクロスカントリーコースの整備を予定していて、富士塚のコースを参考に、「駅伝のまち」として練習コースの整備を進めていくという。 -

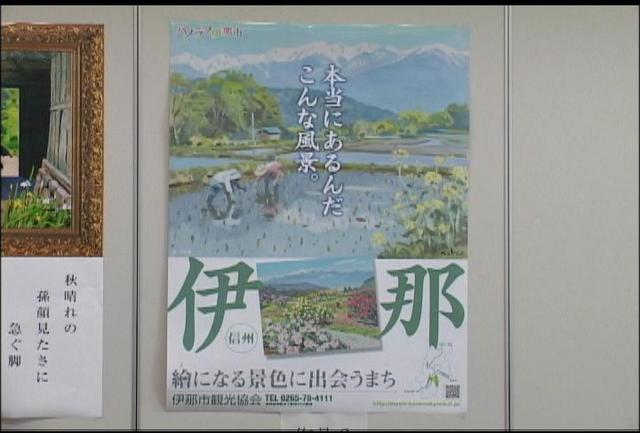

伊那市観光協会通年ポスター審査

伊那市観光協会は、桜や紅葉の時期だけでなく、通年で伊那市をPRしていこうと、今回新たにポスターを作っている。

25日、伊那市役所で、審査会が開かれ、小坂樫男市長など6人が審査に当たった。

ポスターは、信州高遠美術館館長の竹内徹さんの作品を元に作られ、印刷業者4社から6点が寄せられた。

委員は、第一印象やキャッチフレーズ・コンセプトなどから、審査した。

審査の結果、「本当にあるんだ こんな風景」をコンセプトとする、田園風景の絵を使用したポスターが選ばれた。

伊那市観光協会では、構図など委員の意見を参考にしながら校正をし、3月19日に完成させる予定。

ポスターは200枚用意され、旅行業者や、県外の関係市町村に配布するほか、イベント等で活用される。 -

紙ごみのアンケート実施へ

伊那市ごみ減量化・資源化推進委員会が25日、伊那市浄水センター開かれ、紙ごみを減らす方策を検討した。

空き箱や封筒などの雑紙は、資源ごみだと知らない市民も多いことから、実態を把握するアンケート調査を行う。

委員会では、排出ごみに占める割合が10%と2番目に多い紙ごみの減量化について話し合った。

菓子やティッシュペーパーの空き箱や、封筒などの「雑紙」と呼ばれる紙類は、伊那市では平成16年度

から資源ごみとして収集している。

しかし、「市民がまだ、新聞や雑誌以外の紙が資源ごみであると認識していない」などといった意見が多く出された。

そのため、伊那市では、今月末から始まる各地区のごみの出し方説明会でアンケートを実施し、どの程度の市民が、雑紙について認識しているか、調査することした。

また、紙ごみを減らす具体的な方策としては、過剰包装をやめる、紙ごみの分別を周知・徹底する、子どもに対し、啓発活動を行うなどといった案が出された。

紙ごみの減量化・資源化については、次回の委員会で意見をまとめる予定。 -

使う人の視点で贈り物づくり

使う人の気持ちを考えて贈り物をつくろうと、伊那市東春近小学校の1年生が25日、3月に卒業する6年生に贈る「しおり作り」に挑戦した。

この日、1年東組の児童およそ30人が、6年生に贈るしおり作りに挑戦した。

伊那市では、今年度、諏訪市のエプソンインテリジェンス株式会社に委託して、「ユーザー視点のものづくり事業」を東春近小学校で実施している。

誰かの役に立つものづくりを行い、ものづくりの楽しさを知ってもらおうという試みで、エプソンインテリジェンスからコーディネーターの河野満さんを迎え、各学年で取り組みをしてきた。

今回1年生は、3月で卒業する6年生に贈るしおりを作ることにした。

事前に6年生にアンケートを行い、好きなものを聞き、その中から選んだ絵をしおりに描き裏にはメッセージを付けることにした。

しおりは、6年生を送る会で贈るという。 -

伊那市地域づくり活動事業報告

平成21年度伊那市地域づくり活動支援金事業の活動報告会が昨夜、伊那市役所で開かれました。

伊那市地域づくり活動支援金事業は、地元住民の地域活性化活動を支援しようとおこなわれている。

平成21年度は18の事業が行われ、支援金の総額は4149万円となった。

報告会は、そのなかから特色のある活動を広く知ってもらおうと開かれたもので、会場には地区役員など、約100人が集まった。

発表した団体のうち「歴史の道 伊那街道を歩こう会」の白石利彦さんは、いいとこマップの作成や案内看板を設置したことを発表し、活動を通して普段の生活の中で気付かなかった地元の、良さを感じたと話していた。

伊那市では3月1日から24日まで平成22年度の地域づくり活動支援事業の実施団体を募集することにしていて、4月上旬の選考委員会で決定する予定。 -

152号バイパス東高遠工区3月25日完成

伊那市高遠町で工事が進められている国道152号バイパス東高遠工区が3月25日に完成する。

これは、24日開会した伊那市議会3月定例会で、小坂市長が示した。

国道152号バイパス東高遠工区は、的場から高砂までをつなぐ2,250メートル。152号バイパス工事は、昭和54年に国の補助事業としての採択を受け、総工費111億円をかけて工事を行ってきた。

今回開通する東高遠工区は、最終工区となるもので、これで、昭和54年からの事業は完了することになる。

伊那市では、高遠城址公園の花見シーズン前に完成予定であることから、交通渋滞の緩和に期待している。 -

人権擁護委員協議会が西春近北保育園で啓発

伊那人権擁護委員協議会は、24日、伊那市の西春近北保育園を訪れ、人形劇などを通して、思いやりの心を持とうと園児に呼びかけた。

24日は、伊那人権擁護委員協議会の伊那市と南箕輪村でつくる中部支部のメンバーが西春近北保育園を訪れ、園児に人権について話をした。

協議会では、子ども達に思いやりの心をもってもらおうと、上伊那各地の保育園で啓発活動を毎年行っていて、今年で5年目になる。

メンバーは、人権擁護のイメージキャラクター「まもるくん」と「あゆみちゃん」を使って、「いじめはダメ」、「悪い事をしたらゴメンネと言おう」と呼びかけていた。

中部支部の白田 信隆支部長は、「人権の基本となる、友達と仲良くしよう、喧嘩をやめようという心を育んでもらいたい」と話していた。 -

伊那市議会開会 43議案提出

伊那市議会3月定例会が24日開会し、市側から43議案が提出された。

今議会には、H22年度一般会計予算案や、今年度補正予算案、条例改正案など43議案が提出されている。

条例改正案では、伊那市海洋センターの利用料を1時間100円から300円に引き上げる条例改正案や、富県保育園の新築移転に関する条例改正案などが提出されている。

伊那市議会3月定例会は、3月3日から5日まで一般質問が行われ、3月15日に閉会する予定。 -

伊那市 下水道使用料金の未請求が明らかに

伊那市は、下水道に接続しているにもかかわらず料金システムが未登録であったため使用料を請求していなかった事例が204世帯分あった事を明らかにした。

これは、24日開かれた伊那市議会全員協議会で小坂樫男市長が明らかにした。

伊那市によると、昨年末、下水道接続の推進のための個別訪問を行ったところ、無届工事や使用料未請求と思われる事例が発見されたため、今年1月から2月にかけ改めて現地調査を実施した。

調査の結果、未請求が判明したのは、2月23日現在で134件、204世帯で、金額は約2300万円、うち900万円は時効が成立しているため回収できない。

原因として、下水道使用開始届の確認不足、関係部門の連携不足などが65%を占め、他に、指定工事店によらない無届工事などを挙げている。

小坂市長は「収益をあげようという職員の熱意のなさが原因。再発防止に努めたい」と話していた。

なお、今議会に提出予定だった下水道使用料金を値上げする条例改正案は、今回の不手際で市民の理解が得られないとして提出が見送られている。

101/(土)