-

北から南から、山野草の花だより

「ショウジョウバカマの珍しい花が咲いた」「色も形も多彩に、30種類のイカリソウがきれい」と北から、南から続々と山野草の花便りが届いた。春は山野草の季節、上伊那で最も早く春が来る中川村葛島の知久清子さん宅の庭では種から育てたトガクシショウマ、薄紫のシラネアオイ、ツバメオモト、ヒゴスミレなどが彩る。飯島町親町の亀山ちず子さん宅では、30種類余の色も形も多彩なイカリソウが咲き、イチリンソウ、ニリンソウ、カナダゲシも白い花を付けた。

標高900メートル伊那スキーリゾート西南に位置するヒノキオ山野草園(飯島隼人園主)にも遅い春が訪れ、自生のショウジョウバカマ、カタクリも咲きはじめた。同じ郡内でも季節の進み方に2週間の差が出る3カ所の山野草の庭を見せていただいた。(大口国江)

◇水琴窟がある風雅な庭園に育つ百数10種類の山野草たち、中川村葛島、知久清子さん

温暖な気候で雪の少ない葛島でも、寒さで凍みあがらないように、カラマツの落葉で地表をおおい、保護している。夏の西陽は山野草の大敵、竹の垣根を巡らし日除けもした。肥料は堆肥とシバを混ぜて、寝かせて、完熟させて使っているとか。

「土いじりが好き、けなげで一生懸命咲く姿に魅了される」と知久さん。

◇数百種類の山野草が早春から晩秋まで彩る。飯島町親町、亀山ちず子さん

約50種類のイカリソウ、10数種類のカラマツソウ、7種類のハッカクレン、赤、白の山シャクヤクなど種類の多さに驚く。

早春の節分草、福寿草から、秋のホトトギス、シュウメイギクと、丹精込めた庭ではほぼ1年中、山野草の花が見られる。

」

◇雑木林に囲まれた1500坪の山野草園、伊那市西春近ヒノキオ山野草園、飯島隼人園主

県内自生種を中心に150種を栽培する。遅い春を待ちかねたように、ユキワリソウ、ショウジョウバカマ、イワウチワ、白と紫のキクザキイチゲ、カタクリなどが次々と咲き始めた。まもなく、幻の山野草といわれるトガクシショウマ、シラネアオイ、クロユリも咲き出す。

「今年はショウジョウバカマの珍種が1株だけ咲いた。白花でオシベが長く、上品な花、ぜひ見に来て」と飯島さん。

なお、飯島さんが会長を務める信州伊那野草会の山野草展は、5月17、18日伊那スキーリゾートで行う。多くの来場を呼び掛けている。 -

KOA3月期決算

KOA(箕輪町、向山孝一社長)は21日、08年3月期決算を発表した。子会社18社、関連会社2社を含む連結売上高は前期比5・1%減の531億5600万円。車載機器向け抵抗器の売上はさらに拡大できたものの、国内と北米市場を中心とした固定抵抗器需要の減少を補えなかった。

経常利益は41・7%減の41億7700万円、純利益は54・3%減の22億9900万円。原材料高騰の影響に加え、期末にかけての急激な円高による為替差損の発生などによる。

1株当たりの年間配当は2円増の20円とする。

役員人事では取締役に花形忠男氏、社外取締役にコーバー・マイケル・ジョン氏、監査役に浦野正敏氏が新たに就任する。就任予定は6月14日。 -

伊那中央病院防災訓練

万一の火災発生に備えて伊那市の伊那中央病院(小川秋実院長)は21日、08年度前期防災訓練を行った。病棟の3階にある屋外テラスのごみ箱から出火した竏窒ニの想定で訓練開始。消火班の職員が消火器を持って駆け付け、初期消火に当たるが消火できず…。本部長を務める芝伸彦副院長の指示で防火扉を閉める一方、自力で動けない入院患者を病室の窓から数人がかりで抱えて運び出したり、逃げる途中に転倒し、頭を打って意識不明となった職員を臨時救護所に搬送して救急処置をする訓練などが行われた=写真。

いざという時に臨機応変に対応するため、多くの職員には訓練スケジュールなどが示されなかったこともあり「どうすればいいの」と戸惑う職員の姿も見られた。

終了後の講評で小川院長は「今回は本部長を副院長に任せて現場を見させてもらった。反省点を参考にして、よりよい防災体制に生かしていきたい」と述べた。訓練を見守っていた伊那消防署員は「あたふたしていた。全員が防災マニュアルを知っていないと自分が何をすればいいのか分からず、指示を待っていることになる。次回に生かしてほしい」と述べた。

後期訓練は11月実施の予定。 -

北村広志さん写真展

アマチュア写真家の北村広志さん=駒ケ根市中央=は作品展「光の彩りを感じて…II」を伊那市中央の中部電力伊那営業所ギャラリーで5月2日まで開いている。サクラ、夏の高原、紅葉、白鳥など、四季折々の美しい自然の風景を見事にとらえた作品27点を展示している=写真。

写真は3年前から独学で始めたという。同ギャラリーや伊那中央病院などで写真展を開いているほか、雑誌のコンテストにも投稿している。

入場無料。午前8時30分縲恁゚後5時10分。土・日曜日休館。 -

JA上伊那あぐりスクール伊那校開校

JA上伊那あぐりスクール伊那校が19日、65人が参加して開校した。初回は畑でジャガイモやトウモロコシなどの種まきをし、皆で20メートルもの長い太巻きずし作りを楽しんだ。

あぐりスクールは3年目。小学2年生から6年生までが参加した。駒ヶ根校は27日開校で51人が参加する。12月まで毎月1回、稲作、野菜栽培、リンゴ栽培を体験するほか、イチゴ狩りやブルーベリー狩り、川遊びなどのお楽しみもある。今年は新たに畜産農家の協力で牛の見学も計画に入れ、伊那校と駒ヶ根校の交流会、農産物の対面販売も体験する。

伊那校は、東春近榛原の農業・伊東千元さんの協力で農業体験をする。

参加した親子は、JA上伊那本所で初回のお楽しみ、長い太巻きずしに挑戦した。材料は上伊那産コシヒカリ30キロ、キュウリ60本、玉子焼き1・4キロ、かんぴょう4キロ、でんぶ460グラム、のり350枚。子どもたちがキュウリと玉子焼きを切って具を用意し、2班に分かれ親子が一列に並んで酢飯の上に具をのせ、声をそろえてすしを巻いた。巻き簾を外し長さ20メートルもある太巻きが姿を見せると「わぁーっ」「大成功!」と大歓声。皆で太巻きを持ち上げ記念撮影し、昼食に味わった。

第1期から毎年参加している伊那東小学校5年の井沢くるみさんは、「違う学校の友達ができて楽しい。太巻きは皆で持つのが大変だったけどよくできた」と話していた。 -

「春らんまんのみはらしまつり」にぎわう

伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」は20日、地元産の花や野菜の販売、スタンプラリーなど各種イベントを繰り広げる「春らんまんのみはらしまつり」を行った。県内外から多くの家族連れらが同施設に集まり、にぎわいをみせた。

恒例の「アスパラ釣り」「一貫目ゲーム」「シイタケ打ち」な10数種類の催しを開催。「ポン菓子を作ろう」は随時あり、大きな音とともに米が菓子に変るのを楽しみ、もちつき大会は、子どもたちが協力して作ったもちを来場者に配るなどして、盛り上がった。

「ジャンケンに勝てたら野菜を激安奉仕」と急きょ開かれたイベントなどもあった -

軟式野球連盟伊那市支部 審判講習会

県軟式野球連盟伊那市支部(北原俊信支部長)は19日、市営球場で審判講習会を開いた。同支部に登録する各チーム代表者やスポーツ少年団の指導者ら計約25人が参加。これから秋まで行われる各年代の試合に向け、それぞれが勉強した。

講習会は軟式野球のシーズン幕開けに合わせた恒例で、同支部の審判員9人が審判としての心構えや球審、各塁審に必要な知識などを講義。判定の難しいストライクゾーンの見分け方では、一人ひとりが納得するまで説明した。

北原支部長はあいさつで、「シーズンが始まり、これから1年間の試合がうまくいくよう講習する必要がある。ルールがあって初めて野球ができるもの。それぞれが勉強していってほしい」と話した。

ストライクゾーンの見分け方を学ぶ参加者たち(市営球場) -

入園者数700万人突破 高遠城址公園

「天下第一の桜」として有名な伊那市高遠町の高遠城址(し)公園の入場者数が20日午後、1983(昭和58)年の有料化以来累計700万人を突破した。市や市観光協会などは節目を祝うため、該当者と前後2人ずつに記念品を贈った。

700万人目は家族5人で訪れた山梨県北杜市の小学3年生、小沢史遠(しおん)君(8つ)。父の修一さん(31)が地元特産のアリストロメリアの花束や「高遠さくらホテルペア宿泊券」などを受け取った=写真。修一さんは「びっくりしている」、史遠君も「うれしい」と笑顔だった。

市観光協会によると、園内のタカトオコヒガンザクラは散り始めで、23日ごろまで楽しめる。今季の入園者数は30万人を見込んでいる。 -

日本棋院上伊那支部囲碁大会

日本棋院上伊那支部(神田福治支部長)は20日、総会記念囲碁大会を伊那市のサンライフ伊那で開いた。小学4年生から80歳代までの32人が参加。3段以上のA級と2段以下のB級の2部門に分かれ、1人5局ずつ対局する変則リーグ戦で順位を競った=写真。

上位は次の皆さん。

▼A級(1)荻原理機弥(箕輪町、5段)(2)福沢秀伸(伊那市、5段)(3)小林利美(伊那市、3段)(4)広瀬三信(3段)▼B級(1)田中宏道(西春近北小4年、2段)(2)渡部光彦(宮田村、2段)(3)山崎洸(南箕輪中2年、2段)(4)横田勉(飯島町、初段) -

AFS留学生歓迎会

高校生の海外派遣、受け入れなど国際的なボランティア活動を展開するエイ・エフ・エス日本協会の長野南信支部(半沢貴子支部長)は20日、AFSが受け入れて南信地区内の高校に4月から通学している外国人留学生5人の歓迎会を伊那市の生涯学習センターいなっせで開いた。ホームステイ先の家族など協会の会員約70人が集まり、慣れない日本で暮らし始めたばかりの留学生を、持ち寄った手作りの料理や菓子で温かくもてなした。

留学生らは受け入れ家族らとともに全員の前であいさつと自己紹介。伊那弥生ケ丘高校に通っているスウェーデンのカール・ジルホーゲ君(17)は流ちょうな日本語で「みんな優しくしてくれます。よろしくお願いします」と話した。ホストファミリーの小松浩明さん=伊那市=が「はしを上手に使って好き嫌いなく何でも食べてくれる」と紹介すると、照れたようにうれしそうな笑顔を浮かべた。

留学生はスウェーデン、ドイツ、マレーシア、フィリピン、タイの5カ国から来た15縲・8歳の男子2人、女子3人。伊那市のほか諏訪市、飯田市、箕輪町の家庭でホームステイしながら各地の高校で1年間学ぶ。 -

家庭婦人バレースプリングリーグ大会

上伊那家庭婦人バレーボール連盟は20日、第13回スプリングリーグ大会を伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館と伊那市民体育館で開いた=写真。13チームが出場し、2ブロックに分かれて変則リーグ戦と順位決定戦を行った結果、どんぐり(飯島町)とリュシオール(辰野町)がそれぞれリーグ優勝を果たした。

順位は次の通り。

▼第1ブロック(1)どんぐり(飯島町)(2)かやの(箕輪町)(3)マザーズ(伊那市)▼第2ブロック(1)リュシオール(辰野町)(2)空木(駒ケ根市)(3)コスモス(伊那市) -

手良地区大運動会

伊那市の手良公民館は20日、第30回手良地区大運動会を手良小学校グラウンドで開いた。多くの住民が家族連れで参加し、満開のサクラの下で元気いっぱいに競技を楽しんだ。

むかで競走、満水リレー、玉入れ、障害物競走など、趣向を凝らしたたくさんの競技が行われたほか、30年前には各地の運動会でよく行われていたという、自転車をゆっくり走らせる「スロー自転車競走」も復活して話題を呼んだ。地区対抗の綱引きでは力の入った接戦が展開され、応援席からも大きな声援が飛ぶなど、会場は熱気に包まれた=写真。

熱戦の結果、中坪地区が昨年に続いて連覇を果たした。

結果は次の通り(カッコ内は得点)。

(1)中坪(57)(2)八ツ手(45)(3)下手良(37)(4)野口(25) -

高尾町社協花見

伊那市の高尾町(守屋武夫総代)と高尾町社会福祉協議会「ふれあい高尾会」(西村カツ子会長)は19日、満開のサクラが咲く高尾公園で花見を楽しんだ。約20年前から続く毎年の恒例行事。住民約60人が参加し、お年寄りも子どもも入り混じってにぎやかに楽しいふれあいのひとときを過ごした=写真。

参加者は降り注ぐ暖かい日差しの下、ひらひらと舞い散るサクラの花びらを見ながら、社協役員や住民らが持ち寄った手作りのご馳走に舌鼓を打ち、歌やハーモニカ演奏、大型紙芝居などの余興に興じていた。 -

韓国・南原市長が伊那の文化団体と交流

親善のため18日に伊那市を訪れた韓国の南原(ナムウォン)市・崔中根(チェ・チュンクォン)市長は19日、伊那市の文化団体や女性団体との交流を生涯学習センターいなっせで楽しんだ。伊那に伝わる羽広の獅子舞や、伊那節をはじめとする伊那節保存会の歌と踊りのほか、伊那市在住の演奏家エレナ冨岡さんのアルパ(インデアンハープ)などが次々に披露されると、崔市長は「演奏や踊りは南アルプスより美しい」と感想を述べ、上機嫌で記念写真に納まった=写真。

交流会には、南原市を舞台に展開する古典的純愛物語『春香(しゅんこう)伝』にちなんだ「春香祭」(5月1縲・日)が同市で開かれるのに合わせて訪韓する伊那市の女性団体や文化団体でつくる民間の使節団(竹中則子団長、16人)も出席。竹中団長は崔市長へのあいさつで「韓国のテレビドラマは日本でも大人気。祭りも素晴らしいと聞いているので行くのが楽しみだ」と述べた。 -

絵画サークル「芽の会」 伊那市

1991(平成3)年、伊那市の伊那公民館の油絵教室修了生で絵画サークル「芽の会」(福沢由紀子代表)を結成した。メンバーは入れ替わりながら、現在、市内を中心に、7人で構成する。40縲・0代と年代の違う仲間が同じ趣味を持ち、絵を描くことの喜びを共有するサークルだという。

油絵が主で、講師に信州美術会伊那支部長の前田博さんを迎え、月2回(第1・3土曜日)、伊那公民館で活動する。

題材は、静物や風景など会員が描きたいもの。自宅で制作中の作品を持ち寄り、前田さんから構図や色づかいなど作風や技量に合わせた指導を受ける。会員は「個性を大事にしてくれるから、楽しく絵を描ける」と話す。

会員からもアドバイスが飛ぶ。「先生ばっかりだもんね」とお互いに何を言っても良い環境が出来上がっている。

仲間の絵を見たり、批評を聞いたりすることで、刺激を受け、自らの作品作りにも結びつくそうだ。

「絵を描くのは学校の授業以来」という会員もいる。一人ひとりキャンバスに向かい、絵の具を重ねていく。「自分の思いをどう表現するのかが難しさでもあり、おもしろさ。奥が深い」と研さんを積む。

6月の第84回伊那美術展覧会(伊那美術協会主催)に向け、会員は50号以上サイズの作品を制作中。ほとんどの会員が出品する予定だ。県展などにも挑戦している。

そのほか、芽の会独自の作品展や公民館ロビー展、文化祭で作品を発表。年1回のペースでスケッチ旅行に出かけたり、懇親会を開いたりと和気あいあいとした雰囲気の中で、絵を描くことを楽しむ。

(湯沢康江) -

全日本都道府県対抗剣道 上伊那2選手県代表出場

第56回全日本都道府県対抗剣道優勝大会(29日、大阪市)の県代表チームとして、上伊那から伊那市富県の会社員、酒井久美子さん(30)=市体協剣道部、4段=と南箕輪村神子柴の会社員、伊藤直広さん(31)=南箕輪わくわくクラブ、5段=の2人が大会に出場する。2人は21日、それぞれ市役所と村役場を訪れ、意気込みを語った。

大会は年齢、職業別の先鋒、中堅、大将など男子5人、女子2人の計7人で1チームを構成する都道府県対抗の団対戦。2人は2月、千曲市であった県代表予選会に出場し、酒井さんは5将を決める部(30歳以上女子)で、伊藤さんは副将を決める部(30歳以上男子)でそれぞれ優勝した。全国大会の初戦は沖縄県と対戦する。

2年連続の大会出場となる酒井さんは、

伊藤さんは5年ぶり2度目の代表。前回の出場でチームは1回戦敗退だったため、今回は「初戦突破」を目標とする。「気持ちを強く持ち、自分が得意とする攻めの剣道を展開したい。副将は勝負を決める順番なので、チームのよい流れをつなげたい」と話している。

伊藤さんが同競技を始めたのは小学3年生からで、現在も村内以外の伊那、駒ヶ根市などへ出げい古するなど積極的に活動。地元の小中学生が集まる、地域総合型スポーツクラブ「南箕輪わくわくクラブ」北部剣道の指導者も務めている。 -

三峰川右岸の農地を潤すための虹橋しゅん工式

伊那市高遠町の三峰川に架かる県営かんがい排水事業の水路橋(通称虹橋)のしゅん工式が19日、現地であった。三峰川右岸の農地を潤すための幹線農業用水施設で、出席した三峯川沿道土地改良区連合、市の関係者ら約50人は14年の歳月をかけた事業の完了を喜んだ。

虹橋は美和ダム、高遠ダムを主水源に、農業用水として市内美篶、手良一部の農地約1140ヘクタールに供給している。事業は地域農業経営の安定化を図るため、94年度に着手。1958(昭和33)年の建設から45年以上が経過し、老朽化した虹橋の補修補強のほか、ずい道2・3キロ、水路3・9キロを改修した。総事業費は12億2300万円。うち虹橋(04縲・7年度)は2億4700万円。

虹橋の延長は98メートルで、幅員は2メートル。最大で毎秒5トンの水が流れる。水路上には、管理道路を兼ねた歩道を設け、歩行者や車いす、自転車で通行できるようにした。国道361号と虹橋を結ぶ三峰川右岸の取り付け道路(延長66メートル)は市が施工。事業費は6千万円。

三峯川沿道土地改良区連合の矢野源嗣理事長は「虹橋は三峰川沿岸の農業を支えてきた。厳しい農業情勢だが、力を合わせて地域農業の発展のために努力したい」と述べた。

次代に誇れる三峰川を実現するための「三峰川みらい計画」で、虹橋付近は「渓谷の自然を保全し、自然と水を回復させるエリア」として位置づけられる。 -

染織作家・小山憲市展

上田市在住の上田紬の染織作家、小山憲市さんの展覧会が19日、伊那市生涯学習センター2階の展示ギャラリーで始まった。

県内外で展覧会を開いているが、南信では伊那で2度目。

遠目には一色に見える着尺は、近くで見ると何色もの糸で織ってあり、それぞれに質感も異なる。「着る人を引き出せるシンプルな着物を作りたい」と着心地も含め色、糸、質感にこだわり、じわじわと味わいが出る作品づくりをしている。今回は訪問着、帯、着尺など約50点がある。

「着物は実用着からファッションに替わり、おしゃれ感も違ってきている。洋服では出せないその人らしさを着物で出したい。今の時代に作りたいものを探りながらやっている」と小山さん。「ギャラリーなので気楽に見て、触って、知ってほしい。何か心に残って帰ってもらえたらうれしい」と話している。

展覧会は20日まで。午前9時縲恁゚後4時。 -

韓国南原市長来伊

韓国南部の南原(ナムウォン)市の崔中根(チェ チュンクォン)市長ら5人が18日、初めて伊那市を訪れ、伊那市長を表敬訪問した。一行は芸術文化団体との交流や高遠城址公園の桜などを楽しみ20日に帰国する。

南原市は伊那市の名誉市民である高木東六さんが作曲したオペラ「春香」の舞台。今年2月下旬の韓国大統領就任式で、招待されていた日韓親善伊那谷の会顧問の小坂樫男伊那市長と崔市長が同席し互いの文化などについて話が弾み、伊那市高遠の桜も紹介。今回の来伊が決まったという。

市役所を訪れた崔市長は、出迎えた市職員一人ひとりとにこやかに握手を交わした。小坂市長は「お互いに力を合わせ、市民レベルの交流を広げていきたい」と歓迎。崔市長は、「伊那市は桜まつりが盛大と聞く。南原市にも大きな祭りが2つあるので祭りのやり方を学びたい。両市が文化的発展をもっと活発にするための交流をしたい」とあいさつし、南原市のつつじ祭りの時期に伊那市長を招待したいとも話した。

南原市には伊那市の女性団体などでつくる民間の使節団が今月末から3日間、『春香伝』にちなんだ「春香祭」に訪れる計画で、市民レベルの交流の輪が広がりそうだ。 -

伊那谷新酒祭り

伊那谷の9つの酒蔵が持ち寄った自慢の新酒を飲み比べる「第6回伊那谷新酒祭り」が19日、満開の桜に彩られた伊那市の春日城址公園で開かれた。地元の商店主らでつくる「ルネッサンス西町の会」(向山等会長)主催。

訪れた人たちは1枚につきグラス1杯の酒を味わえるチケット(7枚つづり千円、3枚つづり500円)を買い求めると、各酒造メーカーがテントにずらりと並べた銘柄の中からどれを飲もうかと品定め。メーカーの担当者に「こっちの方が辛口ですよ」などとアドバイスを受けて酒を選ぶと、一口ずつじっくりと味わった。飲み終わると早速次の銘柄の酒を選んで注いでもらい、微妙に違う味や香りを比べて楽しんでいた=写真。

「ルネッサンス西町の会」会長の向山さんは「今年は天気も良く、風も穏やかで絶好の日和だ。桜の下でおいしい酒を存分に味わってほしい」と話した。

きき酒コンテストのほか、風船パフォーマンスのゴンベエワールド、小出太鼓、アフリカンドラム演奏などのアトラクションもあり、雰囲気を盛り上げた。 -

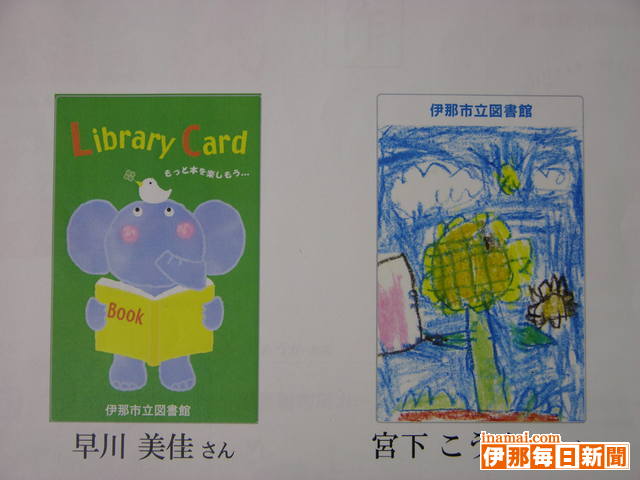

伊那市立図書館カード新デザイン決定

伊那市立図書館が利用者などに応募を呼び掛けていた第1回図書館カードデザインコンテストの審査が終了し19日、カードに採用される入選2作品のほか、佳作8点が発表された。

新カードに採用されるのは宮下光誠君(5)=伊那市中央=の、本を読んでいるヒマワリ=写真右=と、早川美佳さん=箕輪町=の本を持つゾウの作品=同右=。平賀研也伊那図書館長は「小さなカードサイズになってもはっきり分かるデザインなのが良い。色も温かみがあって大変きれいだ」と話している。

新デザイン移行は5月中の予定。新規発行以外で新デザインカードを希望する場合は再発行扱いで1枚100円かかる。

07年12月25日から今年3月2日までに寄せられた応募作品は196人の209点。全作品を3月4日から10日間、市立図書館に掲示して一般からの投票で50点にしぼった上、伊那と高遠の図書館長が特別に推薦した15点を加えて市教育長、信州高遠美術館長、伊那と高遠の図書館長などが審査した。

入選者は次の皆さん。

▼入選=宮下光誠(伊那市中央)早川美佳(箕輪町)▼佳作=酒井麻里(伊那市西春近)小坂環(伊那市伊那)柴希代実(箕輪町)こうのけんたろう(伊那市西町)西村春陽(伊那市山寺)小林純也(辰野町)はやしふうか(伊那市荒井)伊藤楓(伊那市美篶) -

三峰川桜ツアー

三峰川堤防沿いの桜を眺めながら川沿いをのんびり歩いてもらおうと市民団体の三峰川みらい会議(織井秀夫代表)は19日、「三峰川の桜めぐりツアー」を開いた。好評だった昨年に続いて2年目の開催。家族連れなど約20人が参加し、折良く満開となった桜の花とともに三峰川べりの自然の風景を楽しんだ=写真。

参加者は午前11時、スタート地点の伊那市役所前を歩いて出発。約8キロ先にあるゴールの高遠町、山田河原臨時駐車場を目指した。晴れてはいるものの、時折強い風が吹き付ける天候となったが、青島堤防の桜並木にさしかかると、風に飛ばされたたくさんの花びらが目の前を乱舞する幻想的なシーンに遭遇。「きれいだね」と歓声が上がった。

参加した伊那市伊那の女性(72)は「桜もちょうど見事な咲き具合できれいだった。来年も参加したい」と話した。 -

【記者室】公務員は『遅れず、休まず、仕事せず』か

コックリ、コックリと居眠りをしている者がいる。両手でほおづえを突いている者、指先でボールペンをクルクルと回し続けている者…。どこかの高校の授業風景ではない。南信地区の市町村に新規採用された職員の合同研修会の一場面だ。

伊那市の小坂市長が公務員の在り方などについて1時間にわたって熱弁を振るったのだが、前述の者たちがろくに聞いていなかったのは明らかだ。これから長いこと地域住民のために仕事をしようという者が最初からこの体たらくでは先が思いやられる。

自身も県職員だった小坂市長はこう話した。「昔の公務員は『遅れず、休まず、仕事せず』を守っていればだんだん偉くなれたというが、今は違う」竏秩B君たち、よく聞いておけ。(白鳥文男) -

南アルプス写真展

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す南アルプス世界自然遺産登録推進協議会は市民へのアピール活動の一環として、自然写真家3人の写真展を伊那市役所1階ロビーで25日正午まで開いている。青野恭典さんの「山々に抱かれて」9点、津野祐次さんの「東駒、仙丈、塩見岳の四季」8点、中山秀幸さんの「美しき四季の頃」8点の計25作品を一堂に展示。いずれの作品も、南アの大自然が見せる息をのむほどに美しい表情を見事にとらえている。

訪れた人たちは「こんなにきれいな所なんだから、何とか世界遺産になってほしいよね」などと話しながら、じっくりと作品に見入っている。 -

ポーセラーツとクラフト展

食器などの磁器に上絵付けをしたポーセラーツなどを展示した「ポーセラーツとクラフト展縲恊カ活に潤いと彩りを縲怐vが17日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。伊那市でポーセラーツ・トールペイントサロン「プリムローズ」を主宰する大洞かずよさんら3人の女流作家による伊那で初の展示会で、美しい磁器の世界を紹介している。

ポーセラーツはポーセリン(磁器)とアート(芸術)を合わせた造語で、食器などの白磁にシール感覚で使える転写紙や上絵の具、金彩などを使い、自由に絵付けを楽しめるアート。焼成後はオリジナルの食器として使用できる。

今回、大洞さんのほか茅野市の萩原伸子さん、塩尻市の小林弥生さんが、それぞれ「春夏秋冬」をテーマにしたティーカップ、ティーポット、皿などの作品を展示。高遠の桜の開花に合わせた「桜」の作品やブライダル作品のコーナー、転写紙ではなく自ら絵を描いた白磁ペイントの作品もある。このほかトールペイントやレカンフラワーなども含め約250点がそろった。

大洞さんは、「自分の好きなデザインで好きな食器がだれでも簡単にできる。ぜひご覧いただき魅力に触れていただけたらうれしい」と話している。

会期は20日。午前10時縲恁゚後6時(最終日午後3時)。無料。 -

ひだ高山 手仕事展

岐阜県高山市清見町で工芸に取り組む工房有志による「ひだ高山 手仕事展」が18日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。

清見クラフト協会に所属する工房のうち、有志4工房による伊那で初の展示会。木工の創作クラフト「島田工芸」の嶋田隆康さんの声かけに応じ、木工の好刻「清見クラフト工房」、木工と染色の「ハーブ・ガーデン」、「ステンドグラス山田工房」が参加した。

作品は温もりのある木のいす、机、塗りの器、砂時計、ハーブ染め、ステンドグラスのランプなど。高遠の桜にちなみ砂時計では土台に桜の木を使い、砂も新色の桜色がある。

「4つの工房で作っているものを見てほしい。お客様とのコミュニケーションで広がりを持ち、楽しみたい」という。

リクエストに応じて木に絵と名前を書く「木いほるだあ」の実演、砂時計の組み立て体験、とんぼ玉の体験(天候による)もある。作品は展示即売している。

会期は21日。午前9時半縲恁゚後5時半(最終日午後4時)。入場無料。 -

第17回伊那市新ごみ中間処理委員会

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設地を決定する伊那市の用地選定委員会(伊藤精晤委員長)が18日、市役所であった。候補地の適正を判断する32の点数評価項目については、環境影響などを評価する「環境保全項目」、建設コストなどを評価する「建設関連項目」に分けて点数化し、環境保全は点数が低かった下から4カ所、建設関連は下から3カ所を候補地から除外することを決定。除外対象となる候補地が重複しなかった場合、現在の13候補地から6候補地まで絞り込まれる。除外対象の3カ所が重複した場合、残るのは9カ所。これにより、造成に多額の費用がかかる与地などは、候補地から除外されることになりそうだ。

この日事務局は、候補地の名前は伏せた状態で各候補地ごと環境保全項目、建設関連項目の合計点を算出し、比較した資料を提示。具体的に何カ所の候補地を除外するかを検討を求めた。

議論の結果、環境保全項目はほかの候補地より明らかに点数の低い3地点を除外することを決定。建設関連項目は「建設コストが多いから落とすという判断はしたくないので、できれば全部残してほしい」といった意見もあったが、最終的にほかより点数が低かった候補地2カ所を除外することとした。

伊藤委員長は「極端に建設コストが高いというもの問題。また、防災面を評価する項目も含まれており、安全性の確保という点からも2カ所を除外した」としている。

また、最終候補地1カ所を絞り込む方法については「最後は総合点で決めるべき」とする意見と「その内容がどういう構成になっているか、きちんと見て決めるべき」とする意見が対立。しかし、委員会としては、総合点で1位となった候補地をそのまま最終候補地とするのではなく、出てきた結果を再度議論し、視察で実際に現地の様子を見て、最終判断を下す方針を確認した。

伊藤委員長は「最終的に候補地1カ所が決まらなければ、委員投票で決めるしかないと考えている。委員にはこれまでの住民意見を参考にして、総合的に判断してもらいたい」とした。

次回は何カ所かまでに絞り込まれた候補地を視察し、最終候補地を決める議論をする。 -

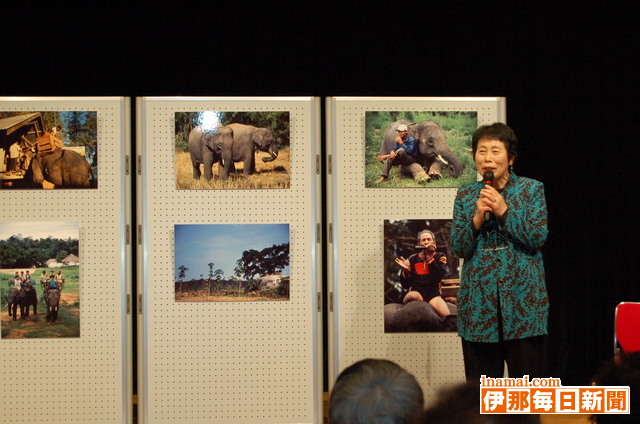

まほらいな市民大学

伊那市まほらいな市民大学は14日、08年度最初の講座を生涯学習センターで開き、ベトナムで象と暮らす人々の写真を撮り続けている写真家の新村洋子さんを講師に講演「象と生きる」を聞いた。

教員を退職後に写真学校に通い、課題の写真展のために2002年に撮影に訪れたベトナム。少数民族の子どもを撮影中に偶然、象が後方の農園を歩いているのを目撃し、それをきっかけに象と暮らす人々を撮影している。

象や象使い、野生像が生息するヨックドン国立公園などの写真とともにエピソードを話し、野生像を調教する貴重な映像や、今年3月24、25日に訪れた際の象祭りの写真も紹介した。

象の捕獲が禁止される以前に、広い森の中で合図のために使われた角笛の音楽を録音した音も紹介。「象が獲れた」「村へ帰るから森の入口に集合」「村人は迎えにおいで」という3種類の音楽で、「ただ野蛮な象狩りだけでなく、音楽で知らせる文化があった」と話した。

新村さんは今後について、「本当に象や森を愛する人をヨックドンの森へお連れしたい。人がどっと訪れたら森が荒れるのでだめ。少しずつ広めたい」と思いを語った。

ベトナムの象などの写真を紹介する新村洋子さん -

高遠の手仕事5人展

伊那市高遠町在住の染色や陶芸などの作家による「高遠の手仕事5人展」が17日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。

出展は、何も持ち込まず自然にある物だけを使い発酵藍建てする正藍染めの染家・多田羅稔さん、抹茶茶わんを中心に使いやすさを一番に考えて作る陶家・松尾芳樹さん、飯田線の走る風景を水彩で描く絵家・加川瀛介さん、竹と和紙であかりを作り闇夜を照らす灯家・佐藤光春さん、伊那谷の蔓(つる)や枝を使い皿やかごなどを編む蔓家・青木春奈さん。

5人は、昨年5月に高遠町山室の遠照寺のぼたん祭りで初開催したイベント「山室市」に参加した縁で、染家の多田羅さんが呼びかけ人となり、初の5人展を開いた。それぞれが近作を中心に手作りの作品約20点を出品している。

多田羅さんは、「5人は皆、福岡、東京、神奈川、埼玉から高遠に移り住んだ。自然から取り出した手作りの作品で、高遠の自然の豊かさを感じられる展示」という。

会期は20日まで。午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。無料。 -

伊那市小中学校アマランサス使用アンケート

栄養価の高い雑穀として伊那市が普及に取り組んでいるアマランサスについて研究している大阪市立大大学院工学研究科講師の伊與田(いよた)浩志工学博士と同研究室に所属する管理栄養士山形純子さんが3月、伊那市内17小中学校の栄養職員を対象に行ったアンケート調査の結果が17日までに分かった。

回答した6小学校、3中学校、その他1(無記入のため不明)の計10校のうち、給食でアマランサスを使ったことがあるのは全体の60%に当たる6校で、使ったことがない4校でも3校が「使用する」「機会があれば使用する」と回答するなど、導入に前向きな意見が大多数を占めた。

利点として「扱いやすい」「葉、茎は青物の代替食品として利用価値がある」「栄養価が高い」などが上がった一方、これまでに使用しなかった理由として「取り入れたいと思っているが、アマランサス紹介PRの資料を集める時間がない」「必要性を感じない」などがあった。使用した児童、生徒の反応は「良い」が2校(33%)、「普通」が4校(67%)で、「悪い」はゼロ。

栄養職員としての意見では「栄養価の高い食品で、取り入れたいと思っている。写真などの資料が不足で、できれば学校の庭のすみにまきたい」「葉や茎の使い方や味を知らないので、機会があれば講習会などに参加して学びたい」などの回答があった。

伊那地域アマランサス研究会の事務局がある伊那商工会議所の向山公人会頭はアンケート結果を聞き「食品偽装問題が多い今、食の安全のためにも地産地消は大変良い取り組みだ。導入がもっと進むようであれば、安定して供給できるように生産者を増やす必要もある」と話した。

192/(木)