-

伊那保健所管内でノロウイルス

伊那保健所は27日、伊那市日影のすし弁当屋「磯まつり」(中村正一社長)をノロウイルス食中毒の原因施設と判断し、この施設に対して同日縲・0日の4日間、営業停止を命じた。同保健所管内では本年度初の発生。前回は02年11月、駒ヶ根市内の保育所の給食から検出されている。

被害患者は18日、この施設で調理したすしを食べた26グループ446人のうち、7グループ40人であることが現在までに判明。県環境保全研究所が実施した検査により、5グループ20人の患者、2人の調理従業員の便からノロウイルスが検出された。患者は快方に向かっているという。

伊那保健所では、患者グループの共通食がこの施設で調理したすしだけであることや、調理従業員の便からノロウイルスが検出されたことなどの調査結果を総合的に考え、調理従業員のどちらか、もしくは2人から感染が広がったと断定し、行政処分に踏み切った。

ノロウイルスは冬場に多く発生する食中毒のため同保健所では、外から帰った時、トイレの後、調理の前などは、必ず石けんで手を洗いをするなど、食品を扱う店や家庭に注意を呼びかけている。 -

伊那剣心館・第12回跳躍素振り記録会

伊那剣心館(田中宏明会長)の年度末修了式の恒例行事「跳躍素振り記録会」(第12回)が25日夜、伊那市の武道館であった。2人が大会新記録を更新するなど白熱の大会。メンバーらは自分の限界に挑戦し、本年度を締めくくった。

太鼓の音に合わせて、跳躍素振りをどれだけ続けられるか試す競技に、児童を中心とした、園児から40代の一般男性までの約60人が参加。全員が一斉に開始し、優勝した南箕輪小6年の唐木隼人君は約50分間、竹刀を振り続けた。

参加者らは勢いよくはじめるが、1500回を過ぎると残り10人ほどに減少。体力もだんだんと消耗してきて、キョロキョロと隣りで素振りする剣士が気になる様子。振り疲れると両手を床に着き、肩で息をするなど、競技の過酷さを物語っていた。

会場に詰めかけた保護者や惜しくも敗れた仲間たちからは「頑張れ」などの声援と大きな拍手が送られた。

唐木君は記録3000回で2年連続の優勝。「優勝することを目標に立てていたから勝てた。でも、3000回も振れるとは自分でもビックリ」と笑顔。

約50分間、太鼓を打ち続けた保護者の矢澤令子さん(伊那市西町)は「子供たちに比べたら大変ではなかった。一緒に振っている気持ちで打っていた」と少年剣士たちの頑張りを太鼓を打ちながら見守った。

上位10人は次の皆さん。

(1)唐木隼人3000回=大会新記録(2)小林兼悟2675回=大会新記録(3)平沢駿太2235回(4)白鳥百合子2207回(5)名和敏雄2050回(6)山口啓介2000回(7)板山香純1750回(8)大野田翔太1600回(9)遠藤大地1577回(10)有賀和樹1510回 -

白川タクシー デジタル無線でプライバシー保護

白川タクシー(本社・伊那市山寺区、白川吉朗社長)はこのほど、個人情報保護法に対応するため、デジタルタクシー無線を導入し、配車指示を文字データによる指示に切り替えた。これにより、本社とタクシー間の会話のやり取りが第三者に漏れることがなくなった。

デジタルタクシー無線の導入は中南信では初めて、県内では2番目。本社(基地局)に無線母機、タクシー(移動局)計26台に受信機を設置し、2月中旬から稼働している。総事業費は約2500万円。

この無線はGPS(人工衛星を利用した無線測位システム)とAVM(車両位置・状態自動表示システム)を組み合わせたシステム。精度の高い位置情報の把握ができ、利用者にとって最寄りの車両を手配できるため、効率のよい配車が実現できるというメリットもある。 -

風力発電などに対する要望書提出

伊那市西箕輪地区の区長会、ふるさと景観住民協定者会、みはらしファーム運営会議は27日、長谷村の鹿嶺高原などで計画する風力発電事業と権兵衛峠道路沿いに建設を計画する休憩所「地域情報発信交流施設」について、慎重な検討を求める要望書を伊那市長に提出した。

新伊那市となる高遠町・長谷村の入笠山、鹿嶺高原で民間2社が計画する風力発電事業が今のまま進行すれば、高さ約100メートルの風車50基以上が、南アルプスの稜線(りょうせん)に並ぶ。

3者は、これらが西箕輪地区から望む眺望を阻害することを強く懸念し「クリーンエネルギーということでむやみに反対できないが、『眺望』という財産を考えると広域的問題。現地の人を加えた検討委員会で十分配慮してほしい」と訴えた。

地域情報発信交流施設については▼みはらしファームとの競合▼ごみ捨て場・駐車場となってしまうわないか▼類似施設の乱開発竏窒ネどの懸案事項を示し「民間調査機関の答申には住民の声がどのように反映されているか分からない」と不満をぶつけた。

小坂伊那市長は「判断材料として民間に依頼しただけで最終的には市が判断する。みはらしと競合する施設ではない」とし、南箕輪村とも協議しながら検討を進めるとした。

風力発電については、上伊那地方事務所長にも要望書を提出。牛越所長は「県としては市町村、住民の十分な理解のうえ、進めていくべきという姿勢をとる」と十分な配慮を約束した。

風力発電については、事業者側に「許可要件を満たせばできる」という認識もあるという。一方、景観についてはいまだに行政力が弱く、住民サイドからの働きかけ、事業者との兼ね合いが重要となる。 -

伊那市農業者協議会設立総会

伊那市・高遠町・長谷村の合併を前に25日、新伊那市の農業者協議会設立総会が伊那市狐島の上伊那農業協同組合本所であり、会長に白鳥廣明さんを選出した。

伊那地区、東部地区の農業者協議会は、市町村合併と同時に統合した組織で活動していけるよう、昨年度から検討を重ねてきた。

新組織の名称は伊那市農業者協議会。市内の認定農業者と中核的な担い手農業者で組織し、情報交換、親ぼくなどを図りながら地域農業の継続、発展を目指す。東部地区は伊那市の1地区となり、8地区186人でスタートする。

白鳥新会長は「地域役員のみなさんの支えのもと、任期2年をなんとかやっていきたい。厳しい農業情勢の中、地域を挙げた農業への取り組みが進んでいる。地域農業のリーダーが中心となり、がんばっていってほしい」と語った。

06年度は、消費者との交流事業や農業委員との意見交換会などに取り組んでいく予定。 -

合併記念で三峰川沿いに桜

伊那市、高遠町、長谷村は26日、合併を記念してそれぞれ三峰川沿い3カ所にタカトオコヒガンザクラを植樹した。

三峰川について考え、活動する市民団体「三峰川みらい会議」提案の3市町村をつなぐ三峰川沿いでの日本一の桜のまちづくりに向けた取り組み。伊那市は東春近の榛原河川敷公園、高遠町は下山田の浄化センター前の河川敷、長谷村が非持の南アルプス公園広場に、高遠町から寄贈された2竏・メートルの苗木を3本ずつ植えた。

長谷村は理事者や議員、保育園児らが参加。園児たちは「早く大きくなって、きれいな花を咲かせてね」と丁寧に土をかぶせていた。 -

「トンボの楽園」保護事業が完了

伊那市新山の「トンボの楽園」保護事業のしゅん工式が25日、現地であった。日本一小さいといわれるハッチョウトンボの全国有数の生息地を一般に開放しつつ、保護に努める。

事業では、生息地0・7ヘクタールを踏み荒らされないように、市と地元住民が協働で木道(延長約120メートル)を設けたほか、入り口に駐車場を確保。県道西伊那線沿いなどに楽園までの案内表示も取り付けた。また、生息する昆虫を紹介したパンフレットも作成。事業費は610万円で、県のコモンズ支援金を受けた。

式には地域住民、市関係者ら約100人が出席。新山山野草等保護育成委員会の北原重利会長ら5人がテープカットしたあと、カラマツの間伐材を使った木道を渡った。

小学生は「友だちの家に遊びに行くときの通り道。ハッチョウトンボは見たことがある。今年もいっぱい飛んでほしい」と楽しみにしていた。

生息地では、準絶滅危ぐ種のモートンイトトンボ、希少種のヒメアカネ、ネキトンボなど29種類を確認。

ハッチョウトンボは5月下旬から見ることができるそうで、市は観察会の開催を検討する。 -

福島揚水機場の改修終わる

伊那市福島揚水機場の改修工事が終わり、25日、現地でしゅん工式があった。管理する福島土地改良区組合員や施工業者ら約70人が集まり、完成を祝った。

揚水機場は、天竜川に流れ込む瀬沢川から農業用水用に水をくみ上げ、福島の上段に送水するもの。高低差は74メートル。68年度に施工した揚水機場と送水管の老朽化に伴い、01年度から5年かけて基盤整備促進事業として改修した。受益戸数は156戸、受益面積は51ヘクタール。

揚水機場は鉄筋コンクリート造りの平屋建て120平方メートル。ポンプ設備2台を取り付けた。揚水量は毎分9・6立方メートルで、ほぼ前回の能力と同じ。送水管の延長は2・3キロ。総事業費は3億3500万円(うち地元負担2700万円)。 -

織井常和社長が9つめの特許

伊那市山寺の建設業「織建」織井常和社長(68)は、地震の揺れを利用した家具転倒防止具「てんとうむし」を発明し、特許を取得した。9つめで、建設業界でほかにいないという。

「てんとうむし」は、家具の両端にセット。地震の揺れで、家具と床にすき間ができた瞬間に直径8ミリの円柱が横向きに転がり、家具を固定する。再度、地震が発生したときには直径1・6センチの円柱が滑り込み、家具を壁側に倒す仕組み。

阪神淡路大震災の際、家具の下敷きになって多くの人が亡くなったことを知り、何とかできないかと1年半ほど研究。転倒を防止する家具の固定金具はあるものの、壁に取り付けると傷がつくため、家具の下にものをかう発想から、コンピューターで立体的に考え、模型を作って完成させた。

織井社長が持つ特許のうち、7つが製品化されている。ほとんどが建設関係のもので「てんとうむし」の販売については検討する。 -

伊那北高校ジョイントコンサート

伊那北高校の音楽部と吹奏楽部による第27回ジョイントコンサートが24日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。訪れた観客は、歌声と弦楽器、管楽器の奏でる迫力のある演奏を楽しんだ。

音楽部、吹奏楽部合わせて87人が出演。音楽部合唱班の「混声合唱のための組曲・蔵王」に始まり、音楽部弦楽班、吹奏楽部の順に3曲から5曲を披露。吹奏楽部にとっては、全日本吹奏楽コンクールの課題曲を発表する場でもあり、課題曲「架空の伝説のための前奏曲」をはじめ、誰もが聞き覚えのある「A列車で行こう」など4曲を演奏した。

最後は合唱、弦楽、吹奏楽によるジョイントステージ「コーラス・ハレルヤ」。3つの異なる音の調和と迫力ある演奏が、会場を沸かせた。 -

伊那市南福地で水芭蕉の植栽

伊那市富県南福地の道堰みずばしょう管理組合(竹松杉人代表)は25日、鹿害などで欠損してしまったミズバショウの補植と、防護ネットの張り直し作業をした。

休耕田の荒廃防止のため同組合は2000年、地区内の休耕田約30アールにミズバショウ千株を植栽した。ミズバショウを植栽した場所は、休耕田に生えてくるハンノキなどがなく、荒廃防止には一定の成果をあげてきたが、鹿害により荒らされたり、夏場に水がうまく行き渡らなかったことで欠損した部分ができてしまった。

県のコモンズ支援金を活用して500株の補植と、前回よりも丈の高い防護ネットを張り直すことにした。夏場に水がきちんと流れるよう、川から水をひくパイプも取り付けた。地域住民約40人に加え、市、県の関係職員も参加した。

取り組みは、富県グリーンツーリズム構想のにも組み込まれている。 -

伊那少剣道ク 厳しさ楽しさ学んで中学3年生7人修了

伊那市内の小中学生などでつくる伊那少年剣道クラブ(伊藤節郎代表)の05年度修了式が24日夜、伊那東小学校体育館であった。中学校3年生7人が後輩や保護者など約90人が見守るなか、クラブを卒業していった。

式で伊藤代表は「高校でも剣道を楽しく頑張ってほしい」。中学生の指導を担当した飯島浩さんは「ここで学んだことに自信と誇りを持って高校へいっても頑張って」とそれぞれエールを送った。

クラブ員代表の宮下仁君(伊那東部中2)が「先輩方が大会で残した優秀な成績を目指して稽古に励みます」と送辞。修了生代表の薄田成治君(西箕輪中3)は「これまでの練習、大会で培ってきた経験の中で、剣道の厳しさや楽しさを学ぶことができた。ありがとう」と皆に感謝した。

伊那少年剣道クラブのクラブ員は約60人。毎週2回、年間約90回の練習を伊那東小学校体育館で開く。4月7日から、来年度の稽古がはじまる。 -

合併後は伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更

伊那市など6市町村で構成する伊那消防組合議会の3月定例会が24日、同市役所であり、11億9900万円の06年度一般会計予算案、同組合の情報公開、個人情報保護条例の設置についてなどの9議案を原案通り承認、可決した。

3市町村合併後の伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更。高遠消防署は高遠町地区と長谷地区の全域のほか、現伊那市の美篶地区(うち芦沢、笠原、南割、横町、上大島、上原、末広)手良地区(うち中坪、野口)富県地区(うち新山)を管轄。伊那消防署は新伊那市の高遠消防署管轄地区を除く地域と、南箕輪村の全域とした。

アスベスト対策と林野火災予防のため、伊那消防組合火災予防条例の一部改正。林野火災予防については、火災警報発令中は山林、原野などにおいて喫煙をしないこと竏窒ニした。条例違反に対する罰則規定はないため「一般住民が個々に気を付けてほしい」とした。

合併により構成市町村は6から4へ削減。組合議員定数も現20人から16人(内訳新伊那市8人、辰野町3人、箕輪町3人、南箕輪村2人)に減員する。小坂市長が失職後は、矢ヶ崎克彦町長が職務代理者に選任される。 -

いよいよ桜の季節 伊那公園にぼんぼり

伊那市中央区の有志でつくる伊那公園桜愛護会は25日、今年の「さくらまつり」に向けて、ぼんぼりの飾りつけを始めた。約50人の会員が午前6時半に集まり作業をした。

公園入口の道路両側に支柱を立てて、ぼんぼり約50個が立ち並んだ。26日は公園内にぼんぼり約400個が吊るされる予定だ。

会員によると桜の咲き始めは4月10日ごろ竏窒ニ、ほぼ例年並みの予想。温かい日が続けば5日にも開花しそうだという。

「さくらまつり」は伊那公園と春日公園で、4月1日縲・3日の期間で開く。ライトアップは1日の午後6時半、花火の合図と共に同時点灯する。

期間中は12日、伊那公園の「伊那節まつり」をはじめ、ルネッサンス西町の会による新酒大会(15日予定・春日公園)、伊那公園桜愛護会の太鼓・カラオケを楽しむ会(16日・伊那公園)などがある。 -

伊東佑季さんが協力隊員として中米へ

伊那市福島の伊東佑季さん(27)は、青年海外協力隊員として中米ベリーズに赴く。23日、市役所を訪れ、小坂市長に出発あいさつをした。

職種は美術。首都ベルモパンから北東60キロにあるベリーズシティーのセントジョセフ小学校に配属され、5縲・5歳くらいの子どもたちに美術を指導する。公用語は英語。派遣期間は08年3月までの2年間。

30日の出発を前に、伊東さんは「美術だけでなく、音楽、スポーツを複合させ、自分を表現する手段としてアートの楽しさを伝えたい」と抱負を語った。

子どものころ、協力隊員と交流したことがあり、活動に興味があったという。大学卒業後、南箕輪中学校で美術を教えた経験を持つ。ゆくゆくは作家として活動したいと考えており「不安はあるが、経験をステップにしたい」と話した。 -

名刺台紙が3種類できる

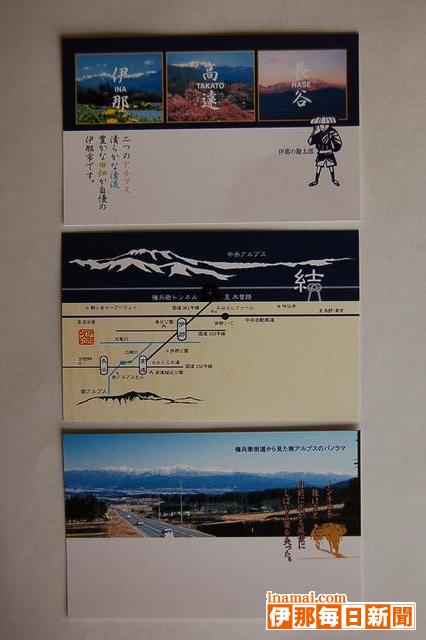

31日の伊那市・高遠町・長谷村の合併を控え、伊那観光協会は、新伊那市をPRする名刺台紙を3種類作った。「名刺を使って新市の観光案内を」と広く活用を呼びかけている。

台紙は▽雪をかぶった中央・南アルプスをバックに咲く桜など3市町村の風景写真3枚を使用。裏面は広域マップのイラストつき▽権兵衛トンネルをPRするもので、表に伊那、裏に木曽の宿場町をそれぞれ表示。名刺の中央にあるトンネル部分は、希望によって穴が開く▽権兵衛トンネルから眺めた南アルプス竏窒フ3種類。

台紙は100枚で300円。名入れなど印刷は別となる。

販売は、市役所商工観光課(TEL78・4111内線2131)の窓口のみ。 -

伊那市 災害発生時の対応着実に

伊那市防災会議(会長・小坂樫男市長)が23日、市役所で開かれ、市がつくった「避難所マニュアル」の概要版を4月以降、区長や組長、避難所指定にある公民館、学校などに配ることにした。

昨年12月に製作した同マニュアルの内容を、A3判1枚の両面に一目で分かるようまとめた。地震・風水害が発生した場合の避難所開設までの手引き、地震が起きたときの対応方法などが記されている。

避難所マニュアルは04年10月の台風23号による災害時、避難所を10カ所設けたが、対応に不手際があったことを反省して作成した。

5月以降には合併する高遠町、長谷村の区長などにも配布。概要版は全部で約3500部を印刷した。

小坂会長は会議で「本年度を振り返ると伊那市では、大きな災害もほとんどなく平穏な年だった。しかし、外に目を向けると災害は各地で多発している。有事にそなえて、自主防災組織の充実、迅速な災害情報の伝達に努めたい」とあいさつした。 -

いなっせ管理組合が初の消防訓練 高層ビル災害に対応

伊那市駅前ビルいなっせ内のテナントや事務所などでつくる「いなっせ管理組合」(松澤一男理事長)は23日、同ビルで初めてとなる消防訓練をした。約30人の組合員が参加し、利用者の安全を確保するため、有事にそなえた。

伊那消防署員の指導で、避難器具による屋外への避難、屋内消火栓や消火器の取り扱い訓練などを実施。地上約24メートルにある7階窓からの避難は、はしご車を使用し、救助者のもとまで署員2人が向かうと「バスケットには左足から足を掛けてください」などと誘導し、救助した。

市生涯学習センター職員・酒井高太郎さん(30)は、はしご車のバスケットに乗るのは初めて。「恐かったが、署員の誘導に従がっていたらいつのまにか乗れていた。緊急時は利用者を誘導する立場なので、そのときの参考になれば」と感想を述べていた。

署員は「災害はいつ発生するか分からないので、今日のような訓練を積み重ね、体で覚えてほしい」と講評。松澤理事長は「いなっせに集まる人たちの安全を守るため、組合員はつねに防災意識を持っていなければ」と話していた。 -

伊藤三千人さん個展「ふるさと信濃路の四季」

高遠町勝間出身で一水会会員の洋画家・伊藤三千人さん(73)の個展「ふるさと信濃路の四季」は28日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

伊那市や高遠町の風景画を中心に43点を展示販売。四季折々の明るい色彩と躍動感溢れる独特のタッチで描いた作品に、多くの人の関心が集まっている。

作品は高遠城址(し)公園から望む夕暮れの中央アルプス、秋の白馬三山など。イタリアのアッシジの農家を描いた水彩画は、石づくりの民家やオリーブの木を油性ペンで勢いよくデッサンしている。

伊藤さんは高遠高校で中川紀元氏に油絵の手ほどきを受け、高校卒業後は文化学院美術科の山口薫氏に師事。一水会創立者の木下義謙氏から知遇を受けて絵を学び、一水会に出品するようになった。

現在は神奈川県相模原市の自宅にアトリエを構え、都内と伊那市を中心に個展を開くなど活躍。伊藤さんは「伊那谷の美しい風景を描き、残していきたい」と作画活動に燃えている。

午前10時縲恁゚後7時(最終日は午後4時)。 -

かんてんぱぱ・権兵衛トンネル開通記念工芸展シリーズ2

権兵衛トンネル開通記念「伊那と木曽の工芸作家展」の第2シリーズが23日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。昔懐かしい光景を人形で再現する御子柴明實さん(69)=伊那市宮本町=と、木目を生かした箱や厨子、碗などを手掛ける北原昭一さん(59)=木曽町=の作品約80点が、訪れた人たちの目を楽しませている。

御子柴さんの人形は、桐の木を彫り、木目込み、彩色を施したもの。もとは桐塑人形を製作していたが、飯島悠紀氏に師事したことをきっかけに、美しいラインを表現できる木彫に取り組むようになった。

「だるま市」「そば打ち」など、自身が幼いころに目にした光景をテーマとしたものが多く、安堵(あんど)感や懐かしさがある。そのほかにも、イマジネーションから造形した作品もある。 -

伊那まつりは8月5・6日

第34回伊那まつり委員会が23日、市役所であった。31日に合併する高遠町・長谷村を含め、商工観光関係者など委員約30人が集まり、開催日を8月5、6日と決めた。

テーマに「飛躍」を設定。5日の「市民おどり・おまつり広場」、6日の「花火大会・遊ingビレッジ」を二本柱に、例年並みのイベントを組んだ。

メーンの一つ、市民おどりは、合併により過去最高だった昨年の6万4千人を超えそうだという。場所は、駅前再開発ビル「いなっせ」の活用効果や交通の利便性などから、従来通り中心商店街とした。

また、第35回に向け「伊那粋踊り」よりテンポが速く、激しい動きの「ドラゴン踊り」より緩やかな踊りの研究をしていく。

委員会では、事務局からまつりの実施方針が報告され、了承。組織は市民おどり、花火、交通など7委員会を設ける。

実行委員長に選出された久保田祥圃区長会長は、市民参加のまつりになるよう協力を求めた。

4月下旬ごろ、実行委員会を開き、詳細スケジュールなどを詰める。2町村の位置づけも検討していく。 -

公金横領職員・横領金額10年間で返済へ

伊那市・箕輪町・高遠町、南箕輪村、長谷村で構成する伊那中央行政組合の議会定例会が22日、伊那市役所であった。15億4565万円の06年度一般会計当初予算案、伊那中央衛生センター横領事件の専決処分、組合定数条例の一部改正などの11議案を原案通り承認、可決した。

同センターの元庶務係長による公金横領事件について、組合長の小坂樫男伊那市長は冒頭のあいさつで「住民の皆さまに多大な迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と陳謝した。

同日、定例会前にあった理事者会では、被害額約2600万円を元庶務係長や親族が組合に対して31日から、月々22万円の10年間返済することを組合内で確認。返済金分は毎年度の構成市町村が支払う、センター運営費の負担金から減額する。

本年度予算の収入見込みについては、横領による05年度減収分(約600万円)を見込みから削減し、減った分を経費削減や予備費などで調整した。

31日の伊那市・高遠町・長谷村の3市町村合併に伴い、構成市町村が5から3へ削減。議員定数も現20人から15人(内訳新伊那市10人、箕輪町3人、南箕輪村2人)に減員する。小坂市長が失職後は、平澤豊満箕輪町長が職務代理者を務める。 -

中央区のロトウザクラ咲き始め

伊那市中央区公民館にあるロトウザクラが咲き始めた=写真。

木は区制100周年の記念に植樹したもので、花を咲かせるのは2度目。ここ数日の冷え込みのため、開花は昨年に比べると2、3日遅れているが、ほぼ平年並みだという。

現在は3分咲き程度。花はそれほど開いていないが、鮮やかなピンク色のつぼみが連なり、春の訪れを告げている。花は4月上旬まで楽しめる。 -

伊那市立図書館が3市町村合併記念企画

伊那市立図書館で29日まで、伊那市・高遠町・長谷村の市町村合併記念企画「図書館ウォークラリー」が開かれている。中学生以下を対象とした、館内に隠された合併にかんする問題を解いて楽しむイベント。期間後に答え合わせをして、正解上位者にはイーナちゃんグッズを賞品として送る。

新伊那市についてもっと理解を深めてもらおう竏窒ニ計画された合併記念企画第1弾。壁や本だななどに掲示された問題は、館内1階の児童室内に10問、2階の一般図書室内に5問の計15問。掲示場所が分からないときは、図書館職員が手引きしてくれる。

問題は「新伊那市は県内の中で何番目に広い市になるか」「高遠城址(し)の桜は何という種類か」「長谷村にある大きなダムの名前は何」竏窒ネど。子どもたちには難しい問題が多いため、1階児童図書室入口にヒントが書かれた紙が張り出されている。

解答用紙の受け渡し、回収は児童室カウンターまで。問題の答えは31日、児童室内に掲示。上位10人には伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」のクリアファイル、シールなどを送る。

合併記念企画第2弾「おはなしのひろばスペシャル」は25日、午前10時30分から、同図書館1階エントランスホールである。3市町村の読み聞かせボランティアによる、絵本や紙芝居の朗読、手遊びを楽しむ。

27、28日は休館日。午前10時縲恁゚後7時。 -

伊那中央病院 一般病床増床工事が終了

伊那中央行政組合が運営する伊那中央病院で22日、昨年6月から進められてきた一般病床の増床工事が終了したことを祝う竣工式が開かれた。満床状態が続く、救急患者の受入が困難な状況を改善するための工事終了で、病床数は344床から46床増え、390床となった。

増床部分はこれまで資料置き場や会議室として使っていた3階西病棟の「トリアージスペース」を改修。工事は病院北東にある駐車場に、同じ機能がある別棟(鉄骨3階建て、延床面積約1500平方メートル)と、カルテ倉庫(鉄骨平屋建て、同約230平方メートル)を昨年11月末までに建設し、着手した。総事業費は約5億8600万円。

増床分は1人部屋4室、4人部屋9室、6人部屋1室の計46床。このうち6人部屋は重症患者治療用の「高度治療室」(HCU)として使用。増床病棟は4月1日から一般病棟として使われるが、将来的には46床中24床をリハビリ病棟などに活用する計画もある。

式典で小川秋実院長は「ハード面では理想的な状態となったが、これからは医師の確保などのソフト面を充実していきたい。また、上伊那地区の病院とも連携を取り合って、一つの病院として医療に取り組んでいきたい」とあいさつした。 -

人と森とを近づける「市民の森林」の実現へ

伊那市のますみケ丘平地林利活用実施計画策定委員会(浜田久美子委員長、10人)は22日、小坂市長に報告書を提出した。「市民の森林(もり)」の実現に向け、多くの人がかかわり、森林が適正に整備されるようプログラムを組んだ。

実施計画は06縲・0年度の短期計画、それ以降の中・長期計画。森林環境学習や森林整備の実践者、公募など委員が現地視察を踏まえ、平地林の具体的な利活用を考えた。

実施計画は「運営プログラム」「森林整備」「施設整備」「運営組織」で構成。運営プログラムの基本姿勢に▽平地林の認知度を上げる▽管理運営の参加を促す▽地域特性を生かして他地域からの滞在を増やす竏窒ネどをすえた。全体イメージを(1)森の学校(平地林の森林資源を活用して作業体験や自然観察など)(2)森林空間活用(健康、スポーツ、各種文化活動)の2つに分け、まきストーブ塾、きのこ育て体験、森林セラピーなどプログラムを提案。トイレや給水施設の整備も盛った。

また、運営プログラムを効果的に実施し「市民の森林」の機能を担える組織づくりを挙げた。

報告には正副委員長2人が訪れ、浜田委員長は、暮らしと森林との接点が減っている現状から「平地林を拠点に、市内全域へと広がり、森林に愛着が持てるようなプログラムとした」と話した。

市は報告書を尊重していくという。

平地林はアカマツを中心とした約68ヘクタール。97年から「市民の森」として地権者から用地を買収、04年度末で賃貸借を含め約53ヘクタールが済み、一次間伐が完了している。報告書で、アカマツを間伐して材を利用しながら、天然の力で生えてくる多種多様な植生を育て、針葉樹、広葉樹が混交した森林を目標としている。 -

市長選・市議選まで、あと1カ月

伊那市・高遠町・長谷村の合併による新伊那市発足に伴う市長選挙、市議会議員選挙が4月23日告示、4月30日投開票の日程(予定)で行われる。告示まで、あと1カ月となった。

市長選は、今のところ、伊那市長小坂樫男氏(70)=無所属・小沢=が出馬表明しているのみ。

市議選は、初回に限り、各市町村を単位とした選挙区が設けられるが、長谷を除く選挙区ではすでに定数を超え、選挙戦は確実だ。

【市長選】

市長選は、伊那市長小坂氏が出馬表明しているのみ。新人擁立の動きはあるものの、具体名が挙がるまでに至っていない。

新人擁立に動く共産党は「いつの段階で、結論が出るのかは未定」という。

市民有志は「市民の声を聞き、市政に反映できる」人材を求めて動いているが、選挙日程が市議選と同じであることから、人材確保など擁立が難しい状況。次期選挙も踏まえ、あきらめず何とか選挙戦に持ち込みたいとする。

市民の中には「新しいまちが立ち上がるとき。無投票でなく、市民の審判を受けるべき」という声もある。

1月中旬、正式に出馬表明した小坂氏は「7万4千人の市民が『合併してよかった』と思えるように最後の努力をしたい」と述べ、主な施策に▽自主財源の確立▽権兵衛トンネル開通に伴う観光▽少子化対策竏窒唐ーている。

【市議選】

市議会の議員定数は26で、伊那市18、高遠町5、長谷村3。

◆伊那市

出馬表明しているのは現職18人、元職1人、新人2人。

元職は会社役員飯島尚幸氏(60)=公明党・西春近、新人は前女性団体連絡協議会長竹中則子氏(64)=無所属・手良、NPO法人「クローバーコミュニケーション信州」代表野溝直樹氏(40)=無所属・東春近=。竹中氏は市女団連OB有志らでつくる「明日を担う女性の会」が「女性を政策決定の場へ送り出したい」と擁立。野溝氏は「NPO活動などの経験を生かし、建設的、実効的な施策を打ち出せる市議として役に立ちたい」と出馬を決めた。

現職引退は、無所属の北原斉=手良(1)(当選回数)、小林光豊=西箕輪(3)、高沢勝=中央(3)、藤島雄二=西春近(3)、共産党の小林和人=西箕輪(6)、公明党の赤沼利光=西箕輪(8)=の6氏。

西箕輪地区は、現職5人のうち3人が引退することから「地区内で何とか立てたい」と新人擁立に動いている。

東春近では、現職2人に加え、新人1人が立ち、激戦区となりそうだ。

党派は無所属16、共産党3、公明党2。共産党は現職1人が引退するが、3人が続投を、公明党は現職1人が引退、元職1人が出馬し、現有2議席の確保をそれぞれ目指す。

合併を機に、協働のまちづくりなどを掲げ、地元に限らず、市内全域から支持を集めたいとする立候補予定者も目立つ。

30代女性を推す動きもあったが、本人の意思が固まらなかった。

3月2日現在の有権者数は、4万9361人。

◆高遠町

現職7人、新人1人が出馬を表明。西高遠からは現職5人が立ち、混戦を極めそうだ。

現職はいずれも無所属で、西高遠の飯島進(52)、伊東實(70)、春日嗣彦(51)、原浩(68)、下山田の野々田高芳(69)、藤沢の伊藤明由(66)、共産党で西高遠の関森照敏(65)の各氏。新人は、前高遠町観光協会事務局長の農業・平岩国幸氏(68)=無所属・上山田=が名乗りを上げている。

引退表明はいずれも無所属の小松晃氏(69)=上山田、前林賢一氏(69)=小原、松井教一氏(50)=山室。

◆長谷村

羽場好美氏(47)=無所属、宮下金典氏(55)=共産党=のいずれも溝口の現職2氏が出馬を表明。非持地区からも現職の出馬が濃厚だ。

無所属の窪田清彦(66)=黒河内、中山達得(73)=非持、吉田由季子(38)=同、の3氏が引退を決めていて、そのほかにも年齢などを理由に退く考えの現職も数人いる。 -

こどもたいそう

全身を使って楽しもう竏窒ニ19日、伊那市の子育て支援グループ・子どもネット伊那は、5縲・歳を対象とした体操教室を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。約30人の子どもたちが集まり、普段はあまりなじみのない器械体操に挑戦した。

体を使わなくてもできる遊びが多くなる中、もっと主体的に体を使ったり、器械体操に触れるきっかけづくりをしてもらうことを目的としており、今年で2回目。

講師に迎えた諏訪市のトレーナー・落井達彦さんは「学校でも楽しめるような体操を覚えよう」と子どもたちに呼びかけ、前転、後転、ブリッジなど、基本的な動きを伝授した。手のつき方や回転の仕方を知らなかった子どもたちも、落井さんの指導を受けながら徐々にコツをつかみ、ほおをまっ赤にして笑顔を見せていた。 -

森林や森林整備の現状を学ぶ「森の通信簿」

森林整備ボランティアなどに取り組むNPO法人「森の座」(西村智幸理事長)は21日、森林の状況などを学ぶ「森の通信簿」を伊那市横山の山林で開いた。約15人が参加し、KOA森林塾や島・ス山林研究所で指導に当たり、長年山造りに携わってきた元信州大学農学部教授・島・ス洋路さんから、森林整備の現状と課題などを学んだ。

島・スさんは、釣り竿(さお)を使った簡単な調査方法で整備されていないカラマツの人工林には、1ヘクタール当たり約1800本の木が密集していることを示し「木が太るためには1本当たりの占める面積が広いほど良いが、手入れされてない人工林は1本の占める面積が少ないため、すべてが細長くなってしまっている」と説明。光を好むカラマツの場合、日陰となった下の部分から立ち枯れていることも指摘した。

生活の中で40%の間伐材が消費されていた昔と比べ、現在は0・5%しか国内の資源が使われておらず、間伐をしても、木材を運び出す経費の方が高くついてしまうという。自然回帰を意識した動きは高まりつつあるが、実際にはほとんど進行していないのが現状。島・スさんは「安価な外国産の木材を輸入し、パルプなどを製造する一方で、国内の資源は遊ばせている日本の現状も知っていてほしい」と語った。 -

喫茶はるかで花と漆の二人展

春の訪れを感じさせる漆作品と樹脂粘土で作った花やアクセサリーなどが並ぶ「花と漆の二人展」が27日まで、伊那市西箕輪の喫茶はるかで開かれている。

漆工芸の福澤勇次さん(58)=駒ヶ根市、粘土工芸の丸山千恵さん(58)=箕輪町の合同展で2回目。“桜”をテーマとした作品約80点を展示した。

3年ほど前から木曽地域に通いながら漆を学んでいる福澤さんは、伝統的な木曽漆器の技法で作った盆や弁当箱に加え、麻布を漆で塗り固めた花器や髪止めといったアクセサリーを出品。奥が深く、気品のある漆に魅了され、「鎌倉塗り」といった彫りに塗りをほどこす技法などにも取り組んでいる。

丸山さんは花、ブーケ、アクセサリーなどを樹脂粘土で作製。「作品に表現した花々の特徴を見てほしい」と話していた。

会場では展示即売もしている。

71/(水)