-

伊那西高校強歩大会 浦野さんが2年連続1位

伊那市の伊那西高校の強歩大会が24日、学校を発着に行われました。 午前10時30分に、生徒451人が一斉にスタートしました。 伊那西高校の強歩大会は、33年前から行われている伝統行事です。 学校のグラウンドを発着に、西春近の小屋敷公民館を折り返す14.7kmのコースとなっています。 折り返し地点までは上り坂が続き、生徒たちは肩で息をしながら走っていました。 大会の結果、1位は3年生の元陸上部、浦野友里さんで、1時間2分46秒でゴールしました。 去年自身が叩き出した大会記録59分10秒には届きませんでしたが、2年連続の1位となりました。 グラウンドには保護者が応援にかけつけ、生徒たちに声援を送っていました。

-

まほらいな市民大学同好会 作品展

伊那市のまほらいな市民大学の同窓会の総会が23日、いなっせで開かれ、様々な分野に取り組む同好会が活動報告をしました。 まほらいな市民大学は、生涯学習の場として伊那市が開いているもので、その卒業生が同窓会活動を行っています。 同窓会の中に、書道や俳句、マレットゴルフなど18の同好会があり今日は、活動報告やステージ発表が行われました。 いなっせ2階ギャラリーでは、作品展が開かれ山野草や押し花、井上井月を書にした作品などが展示されています。 ウォーキングを楽しむ里山の会は、1泊2日で静岡県の伊豆へ出かけた旅の写真などを展示しています。 他に、県内の温泉施設を訪ね、歴史や泉質、効能などを調べるグループの展示もあります。 同窓会では、「バラエティに富んだ作品を多くの人に見てもらいたい」と来場を呼び掛けています。 まほらいな市民大学同窓会の同好会作品展は、24日まで伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれています。

-

台風21号 23日の未明から明け方にかけて最接近

超大型で非常に強い台風21号は、23日の未明から明け方にかけて県内に最も近づく見込みです。 長野地方気象台では、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害に警戒するよう呼び掛けています。 22日の伊那地域は、朝から雨となりました。 長野地方気象台によりますと台風21号はあすの未明から明け方にかけて強い勢力を保ったまま県内に最も接近する見込みです。 23日にかけて、南部の多い所で1時間に70ミリの非常に激しい雨が降るということです。 また、23日の正午までの24時間に降る雨の量は、南部で300ミリと予想しています。 風も強まる見込みであす未明から昼前までの最大風速は17メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。 22日の10時過ぎに、伊那市野底の六道原工業団地近くの道路で倒木があり、午後2時時半時過ぎに復旧しました。 この倒木によるけが人はいませんでした。 また午後3時40分伊那市は辰野町で天竜川が水防団待機水位に達したとして河川に立ち入らないよう呼びかけています。 長野地方気象台では、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水や河川の増水に注意するよう呼び掛けています。

-

准看護学院で戴帽式

伊那市の上伊那医師会附属准看護学院で18日、戴帽式が行われ半年間の基礎的な学習を終えた1年生が看護の道への誓いを新たにしました。 戴帽式を迎えたのは、今年4月に入学した1年生です。 上伊那を中心とした18歳から40代後半までの33人です。 戴帽式は、半年間基礎教育を学んだ学生たちを准看護学生として認める儀式として毎年、この時期に行われています。 学生らは、ナースキャップをかぶせてもらうと、ナイチンゲールの像に灯された火を一人ひとり受け取りました。 全員が受け取ると、看護の精神がうたわれた「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。 戴帽生を代表して、辰野町の松澤佑介さんは「日々の努力を怠らず看護の精神を胸に刻み医療現場で活躍できるよう努力したい」と誓いを新たにしていました。 式を終えた学生は今後、本格的な看護の学習を始めることになっていて来年2月からは、伊那中央病院や昭和伊南病院などで実習を行う予定です。

-

森のJazz Live

食事しながら音楽を楽しむイベント森のJazz Liveが伊那市の伊那西小学校体育館で22日、行われました。 イベントは、伊那西地区の活性化に繋げようと伊那谷の有志でつくる森のジャズライブ実行委員会が開いたものです。 予定では、ますみの森で行う予定でしたが雨のため小学校の体育館で行われました。 飲食ブースでは、伊那西地区で採れた野菜などを使ったガレットが提供され好評でした。 広島を拠点に活動するジャズグループが演奏し、訪れた人たちは、音楽を楽しんでいました。

-

伊那商工会議所青年部 育てた米でカレー販売

伊那商工会議所青年部は、自分たちで育てた米を使ったカレーを28日にセントラルパークで行われるハロウィンイベントで販売します。 20日は、青年部のメンバーとその家族が集まりカレーの試食会を開きました。 青年部は、5月に転勤などで伊那に来た人達と一緒に田植えをするイベントを行いました。 米は、そのイベントで育てたコシヒカリで、420キロを収穫しました。 地域の人とのつながり作りや地産地消につなげようと、収穫した米をカレーにして提供することにしました。 カレーには、上伊那農業高校で育てたジャガイモ、にんじん、タマネギを入れるほか、上伊那産の鹿肉を使用します。 伊那商工会議所青年部のハロウィンイベントは28日(土)に伊那市のセントラルパークで行われます。

-

超大型の台風21号 23日に長野県に最接近

超大型で非常に強い台風21号は、23日の午前中に長野県に最も接近する見込みです。 長野地方気象台では、大雨による土砂災害や風による果樹被害などに注意を呼びかけています。 伊那市西箕輪の重盛正さんの果樹園です。 台風の接近に備えて急ピッチで収穫していました。 重盛さんの畑では例年11月初旬まで残しておくということですが、台風の接近に備え時期を早めて収穫することにしました。 収穫しているのはシナノスイートで、皮が薄いため傷がつきやすいということです。 長野地方気象台によりますと、超大型で非常に強い台風21号は、23日の午前中に長野県に最接近する見込みです。 県内では、多いところで一時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、強いところで風速17メートルの暴風が吹くと予想されています。 また、このところの雨で土砂災害が発生しやすくなっているとして、注意を呼びかけています。

-

「鹿検知コンペティション」1チームに特別賞

ドローンを使って鹿のはく製を探し出す「鹿検知コンペティション」の表彰式が21日に行われ東京都から参加した1チームに特別賞が贈られました。 特別賞を受賞したのは東京都から2人で参加した「Team ArduPilot JAPAN & エンルートM’s」です。 2人は、ドローンや自動車、船舶などの自動走行システムを開発しているチームのメンバーです。 2人が使ったドローンは、自動飛行しながら小型カメラで画像を撮影するもので、その画像から鹿のいる緯度と経度の位置情報を取得する仕組みです。 20日のコンペティションでは雨や霧などで全チーム同じ条件でフライトできなかったためフライトできた7チームを対象に審査が行われ、1チームに特別賞が贈られました。 4日間に渡り行われたドローン・フェスは21日で最終日となりました。伊那市では、ドローンを活用した地域課題の解決や事業の創出を進め、先進地として全国に発信していきたいとしています。

-

伊那市の旧井澤家住宅でパッチワークキルト展

伊那市西町の旧井澤家住宅でパッチワークキルト展が21日から始まりました。 会場にはタペストリーや小物など100点が展示されています。 展示会を開いたのは駒ヶ根市の教室「パッチワークキャット」のメンバー10人です。 教室の名前にちなんで猫をモチーフにした作品もあります。 メンバーは「ひと針ひと針心を込めて縫いました。作品をみてほのぼのとした幸せを感じてほしいです」と話していました。 展示会は10月30日(月)まで旧井澤家住宅で開かれています。

-

みはらしファームで信州伊那新そばまつり

地元産のそばが味わえる信州伊那新そばまつりが伊那市西箕輪のみはらしファームで21日と22日の2日間行われています。 信州そば発祥の地伊那を全国にPRしようと10月15日から始まった5週連続のそばイベントの第二弾として行われました。 西箕輪産のそば粉を使い、せいろそば、かけそば、行者そばをそれぞれ500円で販売しています。 雨にもかかわらず多くの人が訪れ打ちたてのそばが完成すると長い列ができていました。 会場ではほかに、信州伊那そば打ち名人の会のメンバーによるそば打ちも披露されました。 まつりは22日まで行われ、そば打ち体験や種類の違うそばを食べ比べるソバリエコンテストなどのイベントが企画されています。

-

シッティングバレー 全日本強化選手が指導

2020年東京パラリンピックの正式種目に指定されている、座って行うバレー シッティングバレーボールの体験会が今日伊那市民体育館サブアリーナで開かれ、全日本男子強化選手が指導しました。 体験会には、東京パラリンピックに向けた全日本男子チームの強化指定選手11人と、大久保正樹監督が訪れ、参加者を指導しました。 シッティングバレーは座って行うバレーボールで、足に障害がある人と健常者が一緒にプレーできます。 座ったままの移動や、トスなどを体験しました。 大久保監督は「トスをしたらすぐ手を床について、動けるようにしましょう」と話していました。 伊那市ますみヶ丘の加藤正さんも強化指定選手に選ばれています。 地元でも多くの人にプレーしてもらおうと去年8月にチームを立ち上げ活動しています。 体験会は、伊那市総合型地域スポーツクラブが、障害者と健常者が一緒に楽しめるスポーツを知ってもらおうと初めて開きました。 今回参加したのは38人で、最後には試合をしました。 全日本男子チームは21日と22日の2日間、伊那市民体育館で強化合宿を行います。

-

花筏の会 29日に発表会

伊那市内で活動している舞踊の教室、花筏の会の発表会が29日に伊那市のいなっせで開かれます。 20日は、発表会に向けて8人が練習をしていました。 花筏の会は、伊那市内で活動している舞踊教室で、60代から80代までの20人が参加しています。 会が発足して今年で10年になることから、今回記念として初めて発表会を開きます。 当日は、ポップスや歌謡曲、民謡など32曲を披露します。 会主の酒井房子さんは「高齢になっても踊りが好きで楽しんで活動しています。息の合った踊りを見てほしいです」と話していました。 花筏の会10周年の発表会は、29日(日)正午から伊那市のいなっせで開かれます。入場は無料です。

-

東山魁夷作品展 21日から開催

伊那では初めてとなる、日本画家の東山魁夷の作品展があすから伊那文化会館で開かれます。 会場には、魁夷の制作した日本画やスケッチのほか、代表作の複製など50点が展示されています。 東山魁夷は、1908年横浜生まれの日本画家です。 国民的画家として活躍し1999年に90歳で亡くなりました。 この作品は、魁夷が63歳の時の作品で、ドイツの市庁舎を描いたものです。 今回の作品展の中で唯一展覧会へ出品するために制作されたものです。 また、魁夷が10年かけて制作した唐招提寺御影堂の障壁画の複製なども展示されています。 作品展は、長野市の東山魁夷館の改修工事期間中に、魁夷の作品を南信でも見てもらおうと開かれました。 改修工事は2~3年の予定で、その間県内展示会を開くのは今回のみだということです。 東山魁夷の作品展は来月21日まで伊那文化会館で開かれています。 21日は午後1時30分からギャラリートーク、来月4日には学芸員によるミニ講座が開かれます。

-

上伊那の歯科医師や歯科衛生士などが研修

上伊那の歯科医師や歯科衛生士などを対象にした研修会が伊那市内で18日に18開かれ、口の中にできるがんについて知識を深めました。 上伊那歯科医師会が毎年開いている講習会で、歯科医師や歯科衛生士、歯科助手など245人が参加しました。 講師は、信州大学医学部付属病院の山田慎一准教授がつとめ、「お口の中にできるがん 歯科治療と健康との関わり」と題して話ました。 山田准教授は写真を示しながら口腔がんの種類を説明し「なかなか治らない口内炎があったら、がんの可能性があるので専門医に見てもらう事が大切です」と話していました。 上伊那歯科医師会では、口腔がんは進行すると手術も難しく命に係わるので歯科診療所で早期発見できるような目をしっかりと養っていきたい」と話していました。

-

22日に春富中学校吹奏楽部がラストコンサート

今月22日に伊那市の春富中学校吹奏楽部によるラストコンサートが春富中学校第二体育館で開かれます。 ラストコンサートは3年生最後の演奏で当日は2時間にわたり約20曲を披露します。 吹奏楽部は部員が55人でそのうち3年生は14人です。これまで持てる力を発揮して しっかりした演奏をしようと「全力疾奏 届ける音楽、届ける想い」をスローガンに活動してきたということです。 今年度は県大会で優秀賞に選ばれ東海マーチングコンテストにも出場しました。 顧問の金子正洋教諭は3年生について「人数は少ないが活動に熱心で下級生を引っ張ってきてくれた。」と話していました。

-

第11回ふれあい広場

世代や障害を越えてだれもが参加できる第11回ふれあい広場が、15日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 あいにくの天気となりましたが会場には、福祉団体、ボランティア、一般企業などのブースが並び賑わいました。 ステージでは13団体が発表し、手話ダンスや歌などを披露していました。 ふれあい広場は、世代や障害を越えてだれもが参加し楽しめる祭りにしようと伊那市社会福祉協議会が毎年開いています。 伊那小学校の5年生も参加し、ボールを投げて得点を競うゲームなどが楽しめるブースを開いていました。 雨にも関わらず、ふれあい広場には500人ほどが参加したということです。

-

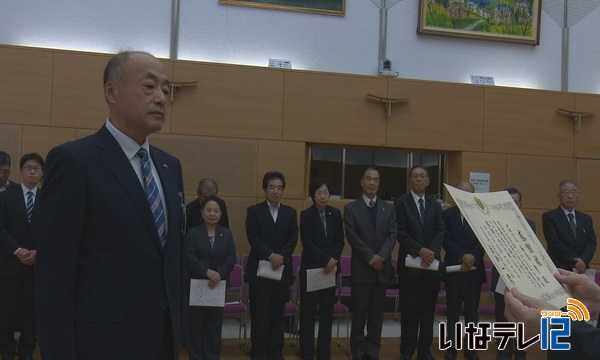

伊那市に行政相談に協力で感謝状

行政相談の運営に長年にわたり協力したとして、伊那市に対し、関東管区行政評価局長感謝状が贈られました。 19日は、伊那市役所で1日合同行政相談所が開設されたことに合わせて感謝状の贈呈が行われました。 長野行政監視行政相談センターの齋藤 敏彦所長から城取誠総務部長に感謝状が伝達されました。 感謝状は、総務省の行政相談制度の運営に対して、相談所の開設などにおよそ15年にわたり協力したことから今回伊那市に贈られました。 齋藤所長は、「行政に関する困りごとを解決できるようにしたい。協力に感謝したい」と話していました。 城取総務部長は、「丁寧に事業を説明し、住民の皆さんに理解してもらえるよう改めて心にとめたい」と話していました。 行政相談は、役所の仕事に対する苦情や意見、手続きについての相談などを受け付けるものです。 1日行政相談所では、弁護士や司法書士、法務局など13の機関が窓口を設置し、ワンストップで問題解決につなげられるようになっています。 訪れた人は関係する機関の窓口で相談していました。 なお19日は1日で60件の相談を受けたということです。

-

伊藤久志さん 水彩画作品展

伊那市美篶の伊藤久志さんの水彩画作品展が、はら美術で始まりました。 会場には、伊藤さんが描いた作品およそ80点が並んでいます。 美篶出身の伊藤さんは、1976年に日本大学芸術学部を卒業後、中学校の美術教諭となり、退職した現在も駒ヶ根工業高校で美術講師をしています。 ヨーロッパやアジアなどを訪れ、外国の風景や季節の花々を描き続けています。 会場には、2年前カンボジアで描いた作品10点が展示されています。 伊藤久志さんの水彩画作品展は、29日(日)まで伊那市のはら美術で開かれています。

-

ドローンフェス2日目 性能について説明

伊那市長谷と高遠町を会場に、ドローンフェスin INA VALLEYが18日から行われています。 2日目の19日は、ドローンを使ってダミーの鹿を探す競技に参加するチームの製品説明が、高遠町のほりでいドームで行われました。 ドローンフェスin INA VALLEYは、ドローンの活用に関する技術開発や事業展開を目指して研究機関や企業が参加するもので、伊那市が開きました。 この日は、ダミーの鹿をいかに早く正確に探すことができるかを競う「鹿検知コンペティション」が行われる予定でしたが、雨のため各出場チームがドローンの性能について説明しました。 イベントには全国25のチームから応募があり、選考の結果14チームが出場しています。 ドローンフェスには、アイドルグループの「ももいろクローバーZ」のメンバーがゲストとして登場し、会場を盛り上げていました。 鹿検知コンペティションは、20日午前8時30分から長谷の鹿嶺高原で行われる予定です。 伊那ケーブルテレビでは、20日も午前8時30分から122chで大会の模様を生中継します。

-

「ポレポレわんぱく村」子どもたちに様々な体験を

伊那市高遠町で活動している信州高遠花摘み倶楽部などは、子どもに様々な体験をしてもらうイベント「ポレポレわんぱく村」を14日に行いました。 会場には、7つの体験型のブースが設けられ、訪れた親子連れが楽しんでいました。 アフリカの楽器に触れられるブースでは、ヤギの革でできたギニアの太鼓の演奏を体験していました。 このイベントは、伊那市高遠町のポレポレの丘で活動している信州高遠花摘み倶楽部のメンバーと、県内各地でイベントを企画している信州体験の風をおこそう運動推進事業実行委員会が初めて企画したものです。 倶楽部では「遊びを通じて様々な経験をし、心も体も元気な子供に育って欲しい」と話していました。

-

上伊那歯科医師会 アンサンブル伊那の利用者の歯科検診

上伊那歯科医師会地域保健部のメンバーは19日、伊那市西箕輪のアンサンブル伊那で、利用者の歯科検診を行いました。 この日は、上伊那歯科医師会地域保健部に所属する歯科医師3人がアンサンブル伊那を訪れました。 会では、障害者の自立支援と口腔機能の維持・向上をサポートする事業を行っていて、アンサンブル伊那での歯科検診は今年で11年目です。 施設職員によりますと、利用者は、口の中に痛みや違和感があっても自分から不調を訴えることが少ないということです。 この日は、虫歯や歯周病になっていないか、歯並びや噛み合わせは正しいかなどを診ていました。 アンサンブル伊那では「過去に口の健康が体全体の健康に繋がった利用者もいた。口の中が清潔に保てるきっかけになってありがたい。」と話していま

-

伊那商工会議所 商店街の活性化学ぶセミナー

伊那商工会議所は、商店街の活性化と売り上げの向上を目的としたセミナーを11日に開き、商店主などが店づくりのポイントを学びました。 大阪府で生活雑貨の販売とカフェの経営を行っている宮地なおみさんが講師を務めました。 セミナーには、小売業や飲食業の事業主や創業を考えている人など30人が参加しました。 宮地さんは地元で商店街の活性化のために経営のアドバイスをしています。 宮地さんは、「本当に来て欲しい一人の人を想像し、その人が好むように、外観や店の中の雰囲気のほか、提供する商品、呼び込むためのダイレクトメールの全てを同じ世界観で統一する事が大切です」とアドバイスしていました。

-

来年用の年賀はがき 伊那郵便局に到着

11月1日の発売を前に、18日、来年用の年賀はがきが伊那市の伊那郵便局に到着しました。 午前11時、322箱128万8千枚の年賀はがきが伊那郵便局に到着しました。 辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市、宮田村、駒ヶ根市の一部の28局分の年賀はがきです。 局員は地域ごとに分けながら箱を積み上げていきました。 来年用の年賀はがきには、絵入や写真印刷用のほかに、戌年にちなんで犬のキャラクターが印刷されたものが採用されました。 到着したはがきは19日までに各郵便局に振り分けられます。 発売は11月1日、受付は12月15日からとなっています。

-

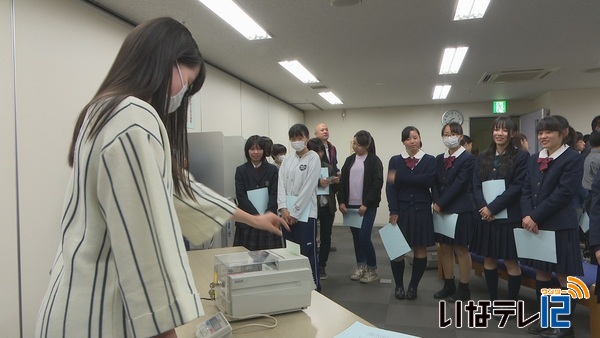

投票事務を行う高校生を対象に説明会

22日に投票が行われる衆院選で、投票事務作業を行う高校生を対象にした説明会が17日に伊那市のいなっせで開かれました。 伊那市選挙管理委員会の指導で、投票用紙を交付する機械の操作方法などを確認しました。 今回伊那市で投票事務に携わるのは、18歳未満の高校生43人です。 伊那市では、これから選挙権を持つ若い世代の人たちに選挙をより身近に感じてもらおうと、去年の参院選から事務を行う高校生を募集していて、今回で2回目となります。 22日の投票日は市内67の投票所のうち23か所で高校生が作業に加わる事になっています。

-

ドローンフェス始まる

小型無人機ドローンの祭典「ドローン・フェスin INA Valley」が18日から伊那市長谷と高遠町を会場に4日間の日程で始まりました。 初日の18日は、長谷の美和湖公園でドローンの最新技術のデモンストレーションが行われました。 伊那市は、官民協働でIoTを活用した新産業技術のまちづくりに取り組んでいます。 これまで、ドローンを使った物流や松くい虫対策の実験を行っています。 フェスは、ドローンに関する技術開発や事業展開に向けた伊那市の取り組みを発信しようと行われるものです。 全国から技術者や企業が集結し、18日は8つの企業が伊那市が力を入れる獣害対策や物流などテーマに沿った技術を披露するデモフライトをしました。 このうち東京にある企業は、長時間の連続飛行が可能な有線型ドローンを紹介しました。 ドローンとデータ通信や電源を供給するケーブルが繋がっていて、最大122mの高さまで飛行できます。 災害時に人が近づけない場所の状況把握などで活躍が期待されるということです。

-

西駒山荘荷下げ作業

伊那市観光㈱が運営する山小屋、中央アルプスの西駒山荘の今シーズンの営業が終了し荷下げが18日、行われました。 今シーズンの利用者数は昨年よりおよそ400人下回りました。 西駒山荘は、中央アルプス将棊頭山直下の標高2,685mにあります。 作業は、18日の朝6時からヘリコプターを使って行われ、山荘から鳩吹公園の間を4往復し、営業中に出たゴミや発電機などを下しました。 今シーズンは、7月8日から10月9日までの93日間営業し、利用者数はおよそ700人で去年より400人下回りました。 伊那市観光㈱によりますと、今年の夏は、悪天候でイベントが中止になったり予約のキャンセルが多かったということです。 西駒山荘は冬の間、避難小屋として建物の一部を開放しておくということです。 また、伊那市観光㈱が運営する、南アルプスの塩見岳山頂直下にある塩見小屋の荷下げ作業も18日、行なわれました。

-

ニュースポーツ交流会

中高年を対象にしたニュースポーツ交流会が伊那市の伊那市民体育館で18日、開かれました。 交流会は、手軽にできるニュースポーツを楽しみ、交流の輪を広げてもらおうと、長野県長寿社会開発センター伊那支部が毎年開いているものです。 18日は、上伊那の60代から80代までの男女合わせて62人が参加し、ペタンクやスポーツ吹矢など3つの競技を行いました。 ペタンクでは、目標物の球をめがけて投げ、より近い球があるチームに点数が入ります。 屋外では、鉄の球をつかいますが、今回は室内用の柔らかい球で競技を楽しみました。 ある参加者は「難しく感じていたが、コツがつかめると楽しいです。」と話していました。

-

狐島区防災講演会でNHKアナが講演

伊那市の狐島自主防災会主催の防災講演会が、15日に開かれ、NHK長野放送局のアナウンサー関根太朗さんが講演しました。 関根さんは、NHK長野放送局の番組「知るしん」のキャスターなどを務めています。 ラジオ番組「ゆる~り信州」では、今年度から、県内の防災活動に取り組む団体を取り上げるシリーズ番組を企画していて、狐島自主防災会も出演しました。それが縁となり、今回の講演会が実現しました。 関根さんは、県内各地の防災団体の活動を取材する中で、出演者の発言から印象に残った言葉を紹介しました。 今年5月に飯山市で土砂崩れが発生しましたが、人的被害がなかったことについて、「住民から川の水が濁っているという前兆情報が寄せられ、それに基づいて避難勧告を発令することができたそうだ。いつもと何か違うと感じられることが大切だ」と話していました。 狐島区は、伊那市内でも自主防災会の活動が活発な地域です。 講演会には115人が参加し、講演に耳を傾けていました。

-

江副行昭さん熔壌ガラス作品展 22日まで

伊那市長谷のガラス工芸作家江副行昭さんの作品展が、長谷ガラス工房ギャラリーで始まりました。 ギャラリーには、新作から過去の作品までおよそ300点が並んでいます。 ガラス工芸作家の江副さんは現在85歳で、60年以上作品づくりりをしています。 輝きや模様に特徴のある熔壌ガラスは、酸化金属を含んだ土を1500度近い高温で溶かしてできるもので、江副さんが考案しました。 江副さんのガラス展は22日まで長谷ガラス工房ギャラリーで開かれています。

-

高校生に衆院選への投票を呼びかけ

10月22日に投開票が行われる衆院選への投票を高校生に呼びかける街頭啓発が17日、JR伊那市駅前で行われました。 伊那市明るい選挙推進協議会のメンバーや市の職員が街頭啓発を行いました。 参加したメンバーは、「22日の衆院選の投票をお願いします」と呼びかけながら、高校生にポケットティッシュを配っていました。 去年施行された「18歳選挙権制度」により、投票権が18歳以上に引き下げられていて、伊那市の20歳未満の有権者数は18歳が665人、19歳が620人となっています。 ある高校3年生は「投票権があるので当日は投票に行きたいと思っている」と話し、投開票当日はまだ17歳というある3年生は「まだ権利はないけど、投票権を得たら行きたいと思っている」と話していました。 伊那市選挙管理委員会では「将来に関わる貴重な1票なので、是非投票に行ってほしい」と話していました。

268/(火)