-

伊那西部保育園の存続求める要望書提出

伊那市の伊那西小学校通学区の住民が現在休園中の伊那西部保育園存続を求める要望書を3日、白鳥孝市長と黒河内浩市議会議長に提出しました。 3日は伊那西小学校通学区で、ますみヶ丘区長など伊那西地区の代表5人が伊那市役所を訪れ白鳥市長と黒河内議長に要望書を提出しました。 伊那西部保育園は定員が60人で園児数が半数に満たず平成24年から休園となっています。 休園から5年が経過したことから市では廃園とする方針で3月議会に条例改正案を提出し可決されれば正式に決定となります。 これを受け伊那西地区の住民は調査の結果およそ6割が地区内に保育園が必要だと回答していて存続を求めています。 また宮本和夫ますみヶ丘区長は伊那西小学校近くに新たに保育園を建設してもらいたいとしています。 要望を受け市では休園していた新山保育園の再開を例にあげ、存続するためには地元住民の活動が必要だとしています。 伊那西地区では住民や子どもが増えるような住みよい環境づくりについて考える組織の発足を検討していてその準備を進めていくということです。

-

鳥居沢工業団地の一区画 売却

伊那市が所有する鳥居沢工業団地の1区画を売却する議案が3日伊那市議会臨時議会に提出され可決されました。 売却が決まったのは伊那市平沢の鳥居沢工業団地の一区画およそ5,000平方メートルで売却価格は3,900万円です。 購入したのは静岡県の総合惣菜メーカー株式会社ヤマザキで年間を通して国産りんごによるカットりんごの製造を目指しています。 鳥居沢工業団地ではりんごの貯蔵施設を建設し信大農学部との連携により長期保存技術の実証試験を行う計画だということです。 伊那市で所有している残りの工業団地は創業支援センターを除くと3団地4区画、6万6,000平方メートルとなっています。

-

県広報コンクールで伊那市が最優秀賞

伊那市が制作した広報番組が県市町村広報コンクールの映像部門で最優秀賞に選ばれました。 最優秀賞の受賞は平成25年以来3年振り3回目です。 最優秀賞を受賞した番組は、平成27年に県の信州型自然保育「信州やまほいく」に認定された高遠第2・第3保育園の取り組みを20分にまとめたものです。 今年の広報コンクールの映像部門には県内の市町村から11作品の応募がありました。 審査員からは「子ども達のいきいきとした生のシーンが見ていて楽しい。市の施設の価値をよく伝えている」と評価されたということです。 伊那市では7日に高遠第2・第3保育園で受賞作品の上映と報告を園児や地域の人たちにする予定です。 最優秀賞を受賞した伊那市の広報番組は、全国広報コンクールに推薦されることになっています。 尚、広報紙の部門では箕輪町が優秀賞、南箕輪村が奨励賞に選ばれています。

-

伊那市男(ひと)と女(ひと)ネット 古布回収し寄付

伊那市男と女ネットワーク協議会では、ボランティア活動の一環として、会員などから集めた古布を、2日、伊那市社会福祉協議会に寄付しました。 この日は、ネットワークを構成する7団体の代表などが集まり、未使用と使用済みの布を分けたり、サイズをそろえてひもで結ぶなどの作業を行いました。 古布の寄付は11年前から毎年行われています。 各団体が会員に声をかけ、タオルやシーツなど木綿の布およそ150キロが集められました。 今年は初めて、市内の温泉施設からも使用済みタオルの提供を受けました。 古布は、市社協が運営する高齢者福祉施設に届けられ、介護に役立てられています。 伊那市社会福祉協議会では、「大変助かっていると現場から聞いている。大事に使わせていただきたい」と話していました。

-

新山小学校の猫「たま」 墓建立

伊那市の新山小学校で長年飼われ、去年12月に死んだ猫「たま」の墓が2日、学校に建てられました。 この日は、全校児童が集まり、学校の庭でたまの墓のお披露目会が開かれました。 たまは、18年ほど新山小学校で飼われていました。 メスの大人しい、穏やかな性格で、学校のアイドルだったということです。 教室に入りづらい児童も、たまを見ると「たまちゃん」と声をかけて癒されていたということです。 人間の年齢では推定100歳程まで生き、去年12月6日に校長室のストーブの前で静かに息を引き取ったということです。 多くの人から愛されていた「たま」との思い出を残そうと、小学校が墓の建立を計画。 資金を募ったところ、地域の人や卒業生も募金に訪れ、5万円以上が集まりました。 この日は、児童が1人ずつ花を手向け、たまの冥福を祈っていました。 最後に、児童全員で、たまに向けて校歌を歌いました。 髙見真美校長は「たまは命の尊さを教えてくれました。皆さんのこと、校舎のこと、新山の自然のことをずっと見守ってくれています」と話していました。

-

箕輪町で交通死亡事故

箕輪町北小河内の竜東線で1日伊那市の男性が運転する軽トラックが電柱に衝突する事故がありました。 男性は運ばれた諏訪市内の病院で死亡が確認されました。 伊那警察署の発表によりますと死亡したのは伊那市福島の64歳の男性です。 事故は午後0時35分頃発生したもので午後2時35分脳挫傷により死亡が確認されました。 事故の原因については伊那署で調べを進めています。

-

矢澤章一さん 選挙の適正な管理執行などの功績で旭日単光章

旧高遠町時代から伊那市の選挙管理委員を24年務めた伊那市高遠町の矢澤章一さんが旭日単光章を受章しました。 1日、伊那市役所で伝達式が行われ、白鳥孝市長から矢澤さんに表彰状が手渡されました。 昭和3年生まれの矢澤さんは現在88歳です。 平成2年から旧高遠町の選挙管理委員となり、平成6年から11年あまり委員長を務めました。 合併後は、平成26年6月まで伊那市選挙管理委員会で、副委員長にあたる委員長職務代理者を務めました。 矢澤さんは、長年にわたる選挙の適正な管理執行や、明るい選挙の推進などの功績が認められ旭日単光章を受章しました。

-

けんしん伊那支店が新しく建て替えへ

伊那市山寺の長野県信用組合伊那支店は、現在の店舗が建築から40年が経過している事から新しく建て替えられる事になりました。 新しい店舗は、伊那市山寺の国道153号沿いにある現在の伊那支店の敷地西側に建設されます。鉄骨造り2階建てで、延床面積は約600平方メートルです。 1日、現地で起工式が行われ、工事関係者など40人が出席しました。 長野県信用組合の黒岩清理事長は「地域づくりや企業の魅力を発信する南信地域の拠点として伊那支店を位置づけていきたい」と挨拶しました。 現在の店舗はそのまま営業を続け、新しい店舗は9月末竣工、10月10日開店の予定です。

-

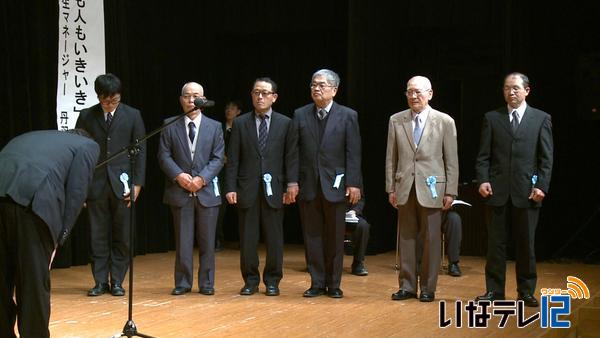

林業に功績のあった個人・団体を表彰

地域の森林の恵みに感謝し次の世代に引き継いでいこうと「もりもり上伊那 山の感謝祭」が31日、伊那市のいなっせで開かれ、林業に功績のあった団体や個人が表彰されました。 表彰されたのは、2人と3団体です。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市から1人と2団体に表彰状が贈られました。 建設業者の現場代理人として保安林保全の工事で適格な施工管理を行ったとして林靖明さんが表彰されました。 また、過去の豪雨災害の教訓から防災機能の向上に向けた活動を行っているとして、諏訪形区を災害から守る委員会が表彰されました。 他に、上牧の里山の環境整備など模範的な活動を行っているとして、上牧里山づくりが表彰されました。 受賞者を代表して、上牧里山づくりの大野田文吉さんは「今回の栄誉を励みに今後も地域活動の発展に努めたい」と挨拶しました。 上伊那地方事務所の堀田文雄所長は「森林は最大のインフラで最大の資源である。地域の山林を利用して地域経済の循環ができるようにしていきたい」と話していました。 もりもり上伊那山の感謝祭は、地域の森林の恵みに感謝しながら次世代に引き継いでいこうと上伊那地方事務所などが毎年開いていて、林業関係者などおよそ240人が出席しました。

-

渓流釣りシーズンを前にあまご放流

天竜川漁業協同組合は、渓流釣りシーズンを前に天竜川水系の河川であまごの成魚を31日、放流しました。 あまごは安曇野の養魚場で養殖された成魚で大きさは20センチほどです。 31日は、天竜川漁協の組合員がおよそ1000匹、80キロ分を伊那市の小黒川などに放流しました。 天竜川水系全体で500キロを放流することにしています。 31日の小黒川の水温は4度で13度以上になると魚の動きが活発になり釣果が期待できるということです。 天竜川水系の渓流釣りの解禁は2月16日を予定しています。 遊漁料は年間券が6600円、1日券が1100円です。

-

初心者向けのスマホ教室

伊那ケーブルテレビは、スマートフォンの基本的な操作方法などを学ぶ初心者向けのスマホ教室を伊那市のいなテレショップで開いています。 伊那ケーブルテレビでは、去年10月から格安スマートフォンの販売を始めました。 教室は、スマートフォンを持ちたいと考えている人や使い方が解らない人などを対象に伊那市のいなっせ南側にあるいなテレショップで開いています。 定休日の月曜日と火曜日に開いていて、教室はおよそ2時間です。 ボタンやタッチパネルの使い方など基本的な操作方法を社員2人が説明します。 31日の午前中の教室では、4人が電話のかけかたや文字入力などの説明を聞き操作していました。 インターネットを使った閲覧では、音声機能を使って検索したり、地図のアプリを使って調べたい住所などを入力していました。 スマホ教室は、完全予約制で定員は4人。 無料で誰でも参加することができます。 3月14日までは、定員に達していて、それ以降の予約は伊那ケーブルテレビまでお問合せ下さい。※電話73-2020 伊那ケーブルテレビの格安スマートフォンサービスは、一般的なスマートフォンの月額料金を3分の1ほどに抑えることができ料金プランは音声通話コースの最も安いもので月額1480円となっています。

-

児童がネットの危険性学ぶ

児童がインターネット被害について学ぶ「ネットトラブル防止研修会」が30日、伊那市の伊那北小学校で開かれました。 この日は、伊那北小の5・6年生150人が参加しました。 長野県警察サイバー犯罪対策アドバイザーの南澤信之さんが講師を務め、県内で実際に起きた被害などを例にあげて説明しました。 南澤さんは、ポータブルゲーム機で使うことができる「すれちがい通信」では、通信が集まる場所にいろんな人の情報が流出していると説明しました。 その上で「ここで流出した情報により、知らない人から家に電話がかかってきたり、知らない人が訪ねてきた、という事件もある。必ず保護者同伴でやるか、設定をしてもらうようにしてください」と呼びかけていました。 南澤さんは「様々な情報を交換できる分、危険もたくさんある。小学生のうちは必ず保護者に守ってもらえる環境でインターネットを利用してください」と話していました。

-

商店主らが知恵と技を伝授 2月毎週末にイベント

およそ100年前からつづく伊那市荒井の通り町一丁目商店街の店主らが、知恵と技を地域の人達に伝える新たな取り組みが計画されています。 明治時代末期から続く通り町一丁目商店街では、当時から現在まで続く店も少なくありません。 店主らでつくる「通り町一丁目商店会」では、その歴史と、店主それぞれが持つ知恵や技を知ってもらい、継承していこうと、新たなイベントを企画しました。 2月の毎週末、「知恵と技を商店街がつなぐ1ヶ月」と題し、直して使う、道具の使い方、いなまちツアーなど5つのカテゴリーから16の講座を行います。 講座では、布団のリメイクや陶器の金継ぎ、昔ながらの看板建築の説明などが行われます。 5代に渡って金物を取り扱う内山金物店では、店主の内山和夫さん指導のもと、自分でできる包丁の研ぎ方を伝授します。 内山さんは「それぞれの店主が持っている知恵や技術を披露することで、商店街に人を呼ぶきっかけになれば」と話していました。 商店会では、イベントを通じて大型店にはない商店街ならではの良さを伝えていきたいと考えています。 商店会の平賀裕子会長は「物を直してくれる人がいて、料理を教えてくれる人がいて、たまにお節介なおじさんやおばさんがいる。商店街がそういう人の暖かさを感じられる場所になれば、昔のように『商店街に行くワクワク感』を感じてもらえるようになると思う」と話していました。 講座は誰でも参加できるということで、商店会では広く参加を呼びかけています。(講座の参加には予約が必要です) [予約・問い合わせ:96-0438 ワイルドツリー 平賀さん]

-

みはらしファームで節分にちなんだ恒例の豆まきイベント

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで、節分にちなんだ恒例の豆まきイベントが29日に行なわれ、家族連れなどで賑わいました。 世の中に災いをもたらす、地震や台風、インフルエンザの疫病神が鬼とともに登場しました。 そこへ、浦島太郎や金太郎、一寸法師がやってきます。 鬼たちを退治しようとしますがなかなか倒せません。 困った浦島太郎たちは会場の人たちと力を合わせて豆をなげつけました。 このあと行われた福豆まきでは、施設の利用券などがお菓子とともにまかれました。 みはらしファームでは「たくさんの福が大勢のお客さんのもとに届いてほしいです」と話していました。

-

北京五輪金メダル 女子ソフト元日本代表監督齋藤さんが講演

金メダルに輝いた2008年の北京五輪ソフトボール女子日本代表の監督を務めた齋藤春香さんの講演会が、伊那市のかんてんぱぱホールで22日に開かれました。 齋藤さんは1996年に開催されたアトランタ五輪に日本代表として初めて出場し4年後のシドニー五輪では銅メダル、アテネ五輪では銀メダルに輝きました。 選手引退後は、監督として北京五輪に出場し初の金メダルを獲得しました。 この日は「私のソフトボール人生」と題し講演が行われ、齋藤さんはソフトボールを始めたきっかけや学生時代の思い出、北京五輪日本代表のエピソードなどを話しました。 齋藤さんはチームをまとめるために「選手一人一人に試合や練習で感じたことを毎日ノートに書いてもらった」と話しました。 齋藤さんは「その日の反省を選手ひとりひとりに書いてもらい、次の日の朝全員で読み合わせる。選手たちには必ず『がんばりましょう』という言葉を最後につけさせた。是非やってみてください」と呼びかけていました。 講演会は、伊那中央ロータリークラブの創立30周年を記念して開かれたものです。 会場では、ソフトボールをしている小学生たちが齋藤さんの話に耳を傾けていました。 伊那中央ロータリークラブでは、青少年健全育成事業の一環として地元の小学生のソフトボールチームへバッティングマシーンの寄贈などを行っています。

-

より良い老健施設を 上伊那老健協研修会

介護老人保健施設でつくる上伊那老健協会は、より良い施設づくりを目指そうと27日、研修会を開きました。 この日は上伊那地域の介護老人保健施設の職員およそ60人が参加しました。 老健は、医療機能・リハビリテーション機能・看護などの機能をもった多機能的な公的施設です。 先進的な取り組みをしている三重県の介護老人保健施設「いこいの森」施設ケアマネジャーの矢橋貴之さんが「今こそチャンス!~老健施設だからできること~」と題して講演しました。 矢橋さんは「在宅介護やショートステイなどすべてのサービスを1か所で行うことで、より充実した施設になる。地域のニーズに合った、地域から選ばれる施設を目指してください」と話していました。 ある参加者は「クリアしなければならない課題が多いが、参考になった」と話していました。

-

2017アグリフォーラム‟農魂”

上伊那の高校生や若手農業者が集い、農業の活動内容や意見を発表する2017アグリフォーラム“農魂”が24日、伊那市のJA上伊那伊那支所で開かれました。 フォーラムでは、5人と1団体が取り組み内容を発表しました。 南箕輪村の上伊那農業高校環境班の4人は、村の特別栽培米「風の村 米だより」について発表しました。 米は、安心・安全で低農薬にこだわった方法で栽培し、PR活動は上農高校の生徒が取り組んできたということです。 今年度は、東京や名古屋に出向き、農業に関心のある人にPRしたほか、HPでも積極的に広報を行ったということです。 今後は「風力などの気象観測を行い、その影響を調べたり、給食やレストランで提供して地域のブランドにしていきたい」と話しました。 フォーラムは、上伊那の農業者などでつくる実行委員会が毎年開いていて、会場にはおよそ70人が訪れました。

-

ゆめわーく「新年お茶会」 地元の高齢者クラブと交流

伊那市の障害者社会就労センターゆめわーくの「新年お茶会」が25日に開かれ、利用者と地元山寺の高齢者クラブのメンバーが交流しました。 交流を兼ねた新年お茶会は、毎年この時期に開かれている恒例行事です。 伊那市の日影公民館で教室を開いている「煎茶道方円流」のメンバー10人がお茶を入れました。 湯のみの中に梅と昆布を入れ、そこにほうじ番茶を注ぐ「大福茶(おおぶくちゃ)」というお茶を振る舞いました。 昔は薬として飲まれていたという事で、新年に無病息災を願って飲むものとされています。 この日は、ゆめわーくの利用者や山寺の高齢者クラブのメンバー100人ほどが、3つのグループに分かれ茶会に参加しました。 ゆめわーくでは、「いつもは時間に追われて生活していますが、ゆっくり落ち着いてお茶を飲める良い時間を過ごせました」と話していました。

-

熊本地震を教訓に防災対策考える

地震防災講演会が28日に伊那市のいなっせで開かれ、自主防災組織や消防団などが、熊本地震を教訓に地域でできる防災対策について考えました。 講師は、一般社団法人危機管理教育研究所代表の国崎信江さんが務めました。 国崎さんは去年4月の熊本地震の際、益城町の防災アドバイザーとして活動し、避難所の開設や環境改善、住民による自主運営の促進などを支援しました。 住宅の損壊が多かった益城町では多くの住民が避難所にあふれたという事です。 国崎さんは、避難者を減らし地震から命を守るために優先すべき事として「新しい家も含め住宅の耐震化を進めて下さい」と呼びかけていました。 講演会は、県内の市町村で構成する長野県地震対策強化地域連絡協議会上伊那・木曽ブロックが開いたものです。 協議会では防災組織の役割を再確認しこれからの活動につなげていきたいと話していました。

-

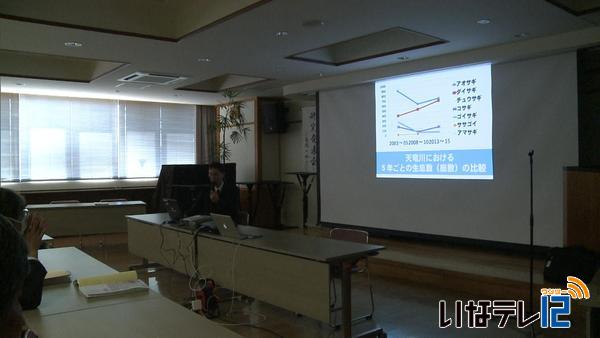

上伊那教育会郷土研究部 1年間の研究結果を発表

上伊那教育会の郷土研究部が、地域の自然や歴史などについて1年間調査・研究してきた成果を、28日に発表しました。 この日は、上伊那の小中学校教諭が、自然の部と人文の部に分かれて調査・研究結果を発表しました。 自然の部は伊那市のいなっせを会場に、植物や野鳥、地質など6つの研究班が発表しました。 天竜川水系の魚について調査した班は、20年ほど前には生息していなかったコイ科のカワムツという魚が生息範囲を広げている事を報告しました。 温暖で緩やかな川を好むカワムツは、もともと西日本にいた在来種ですが、1981年に下伊那で確認されて以来少しずつ北上し、近年は中川村の天竜川支流で増えているという事です。 上伊那教育会では、昭和37年発刊の上伊那誌・自然編の改訂増補版の刊行を目指しています。 研究結果は来年度末までに改訂版としてまとめられる予定です。

-

米玉堂 伊那インター工業団地に新工場

ビスケットなどの焼き菓子を作っている、辰野町の米玉堂食品株式会社の新工場が、伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に建設されます。 27日には地鎮祭が行われ、杉本徳治社長や白鳥孝伊那市長が参列しました。 およそ2万平方メートルの敷地に、延床面積およそ8,600平方メートル・鉄骨2階建ての工場が建てられる計画です。 この工場では主に、アサヒグループ食品株式会社におろす焼き菓子を生産する予定で、総事業費はおよそ30億円となっています。 杉本社長は「先代達が築いてきたこの会社と、経営理念の『創意・技・信頼』を守っていけるよう、事業を展開していきたい」と話していました。 白鳥市長は「アクセスが良く、景色も素晴らしい場所です。地の利を活かしてさらなる発展を目指してほしい」と話していました。 米玉堂の新工場は来年の3月初旬に完成する予定です。

-

全国中学スケート競技会 目標は決勝進出

全国中学スケート競技会に出場する伊那市の東部中学校3年の平澤菜々子さんが北原秀樹教育長に出場のあいさつをしました。 27日は平澤さんと保護者、顧問の教諭が伊那市役所を訪れました。 平澤さんは今月6日と7日に長野市で県大会が開かれ女子500メートルで 15位、1000メートルで18位に入賞しました。 平澤さんは中学1年から3年連続の全中出場で今回は初の決勝進出を目指します。 全国中学校スケート競技会は2月4日から長野市で開かれます。

-

あさみちゆきさんが大賞受賞

伊那市観光大使で歌手の、あさみちゆきさんが去年12月に開かれた全日本こころの歌謡選手権大会で最高賞の大賞を受賞しました。 あさみさんは27日伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に大賞受賞を報告し大会で歌った歌を披露しました。 全日本こころの歌謡選手権大会は歌謡界を盛り上げ才能ある歌手を発掘しようと一般社団法人心を伝える歌の木を植えよう会が開催したものです。 プロアマを問わず全国から600人が応募しあさみさんは本名の松田陽子で出場しました。 2回の予選を経て去年12月に東京で開かれた決勝大会で大賞を受賞しました。 あさみさんは平成19年の伊那まつりにゲストとして招かれて以降伊那でコンサートも開くようになり平成24年に伊那市観光大使に任命されました。 大賞を受賞したあさみさんは大会を開いた一般社団法人心を伝える歌の木を植えよう会からこころ歌大使に任命され全国各地のイベントで音楽活動を行うというこです。

-

だるま市名物「人形飾り」準備進む

来月11日は、伊那市高遠町鉾持神社参道で、伝統の「だるま市」が開かれます。 高遠町内では、だるま市名物の「人形飾り」の準備が進んでいます。 伊那市の職員互助会有志のメンバーは、13日から人形飾りの準備を始めました。 26日夜も、人形飾りの型づくりや、背景のパネルの製作が行われました。 大きな発泡スチロールの塊から型を切り出して、表面を磨いて少しずつ作品を仕上げていきます。 山下隆さんは、旧高遠町時代から10年以上、人形飾りの製作をしています。 だるま市で子ども達が飽きずに楽しめるようにと毎年アニメキャラクターなどをモチーフに作品作りをしています。 山下さんは「子ども達がよろこんでくれることがやりがい。伝統をできる限りつないでいきたい」と話していました。 背景のパネルには、アニメキャラクターの他、去年合併10周年を記念して制定された「伊那市民憲章」が書かれるということです。 互助会では、2月はじめ頃までに作品を仕上げ、7日には設置したいとしています。 鉾持神社参道前の国道361号は、現在のり面の崩落により通行止めになっています。 市街地の渋滞が予想されることから伊那市では、シャトルバスを運行することにしています。 ループ橋下駐車場から横町バス停まで、午前9時から午後4時の間、無料で運行するということです。

-

第8回一水十日会展 開催

東京都などで開かれている公募美術展「一水会展」に出品している伊那谷の画家でつくる「一水十日会」の第8回作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、会員13人の作品57点が並んでいます。 一水十日会は、「西洋絵画の伝統である写実の技法を守り、技術を重んじる芸術を目指そう」と結成されました。 会員で伊那市高遠町の画家、竹内徹さんのもとで年に2回、作品について学ぶ研究会を開いています。 作品は大きいもので100号あり、一水会展に出品したものや新作など、風景を中心に人物や静物が描かれています。 会場にはチャリティー作品コーナーも設けられ、売り上げの一部は日本赤十字社に寄付するということです。 第8回一水十日会展は、2月8日(水)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

八十二銀行伊那支店 詐欺被害400万円未然に防ぐ

オレオレ詐欺の被害を未然に防いだとして、伊那市の八十二銀行伊那支店に伊那警察署から感謝状が贈られました。 26日は、八十二銀行の矢島充博執行役員伊那支店長と中島正人事務次長が伊那警察署を訪れ、内川政澄署長から感謝状を受け取りました。 去年12月30日、伊那市内に住む70代の夫婦が、窓口で「息子の家のリフォームのために400万円を引き出したい」と申し出ました。 窓口の職員と中島さんが対応にあたり、夫婦の話の辻褄が合わないことから警察に相談するよう促したということです。 その際に、現金ではなく、特殊詐欺の犯人が受け取りを嫌がる小切手での支払いを促したということです。 その後、夫婦が犯人に小切手での支払いを申し出たところ断られたことから詐欺だと気づいたということです。 伊那警察署によりますと、去年管内では15件およそ1,600万円の詐欺被害が未然に防がれています。 そのうち5件1,050万円は金融機関での対応によるものだったということです。 八十二銀行伊那支店が詐欺被害を未然に防いだのは、今回で3回目です。

-

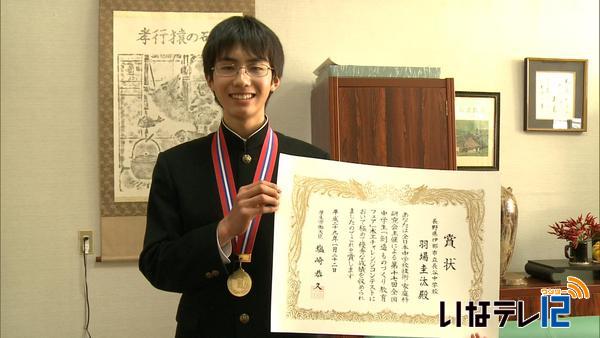

長谷中羽場君 木工で全国2位

伊那市長谷中学校の2年生羽場圭汰君が、21日.22日に東京で開かれた木工チャレンジコンテスト全国大会で、2位となる厚生労働大臣賞を受賞しました。 大会は東京都の江東区で開かれました。 地区大会、県大会、そして全国大会の1次審査を通過した16人が出場しました。 木工チャレンジコンテストでは、「机の周りのものを整理するもの」というテーマを与えられ、制限時間4時間で作品を作り上げます。 板選びから始まり、自分で作った設計に沿って、板を切り、カンナがけなどをして、完成品を仕上げます。 提供される板は、幅20センチですが、羽場君が作ったラックは30センチの幅が必要で、板を接着させて、必要な幅を作り出しました。 この技術を使ったのは出場者の中で羽場君だけだったということです。 時間内に完成させると、作品の見どころをプレゼンテーションします。 審査の結果、羽場君の作品は、全国2位にあたる厚生労働大臣賞を受賞しました。 なお、木工チャレンジコンテストの全国大会での入賞は、伊那市内で初めてとなります。

-

ICT活用 建築現場を見学

3次元データーや、GPS情報など、先端技術を活用した建設現場の見学会が25日伊那市の三峰川堤防で開かれました。 三峰川では、国が今年度から本格的に取り組んでいるICTを活用した堤防の工事が行われています。 今日は上伊那農業高校の2年生21人が建設現場を見学しました。 建設用機器には、GPS用のアンテナが取り付けられ、運転席にはGPSと連動したタブレット端末があります。 オペレーターは、画面を見ながら設計通りに作業をおこなっているか確認できます。 背景には、建設業に携わる人の高齢化や人材不足があります。 ICTの活用により、生産性の効率を上げると共に職場環境の改善をし、若い世代の就労促進につなげたいとしています。 天竜川上流河川事務所では、個別の見学にも対応していきたいとしています。

-

伊那市の新山地区 移住者支援で県のモデル地区に

移住定住を進めている伊那市の新山地区は、移住者が地域に溶け込みやすい環境づくりを進めている、長野県のモデル地区に認定されました。 25日、県の楽園信州・移住推進室の丹羽克寿室長から、新山定住促進協議会の田畑正敏会長に認定書が手渡されました。 新山地区は県の「移住者の溶け込み支援に積極的に取組むモデル地区」に認定されました。 県内ではほかに、阿智村清内路地区と原村が認定されています。 認定されると県が東京、名古屋、大阪で開催する移住セミナーで優先的に紹介されるほか、県のHPで取り組みが紹介されます。 丹羽室長は「これからは移住者が地域に溶け込める施策が必要となるので、皆さんのノウハウを県内に広めていきたい」と話していました。 また、新山定住促進協議会では、移住を考えている人に向けてのパンフレットを初めて作成しました。 ゆとりのある子育て環境、地域が見守る学校教育、豊かな自然、住民の絆や区の活動の4項目が12ページに渡り掲載されています。 パンフレットは2千部作成されました。視察に来た人に配布するほか、市内の子育て支援センターや市役所、東京の銀座NAGANOに置かれています。

-

最低気温-10.9度 この冬一番の冷え込み

25日の伊那地域の最低気温はマイナス10.9度で、この冬一番の冷え込みとなりました。 25日の伊那地域の最低気温は、午前6時42分に-10.9度を記録し平年より3.7度低く、この冬一番の冷え込みとなりました。

288/(木)