-

五人会 「四季」テーマに写真展

伊那市と駒ヶ根市の写真愛好家でつくる五人会の作品展が、21日から伊那市東春近のギャラリー喫茶花鳥四季彩で始まりました。 会場には、風景写真20点が展示されています。 7回目の展示となる今回は「四季」がテーマで、5人のメンバーがそれぞれ春夏秋冬の4点を出品しました。 会では、「季節の移ろいの様子を楽しんでほしい」と話していました。 この作品展は、来月1日(日)まで、伊那市東春近のギャラリー喫茶花鳥四季彩で開かれています。

-

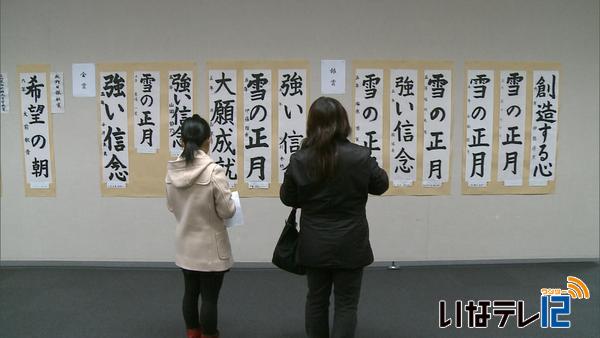

不折に続け!子どもたちの書初め書道展

上伊那を中心とした小学生の作品が並ぶ「子どもたちの書初め書道展」が、21日から伊那文化会館で始まりました。 会場には、上伊那を中心とした小学5,6年生の作品394点が展示されています。 このイベントは、5歳の時に高遠に移住し幼少期を伊那谷で過ごした書家で画家の中村不折を 知り書道に親しんでもらおうと、アルプス中央信用金庫、上伊那書道協会、伊那文化会館が行ったもので、今年で2回目です。 21日はオープニングセレモニーで表彰式が行われ、入賞者に賞状が贈られました。 最高賞となる中村不折賞には、赤穂南小学校5年の中嶋珠久さんの作品が選ばれました。 書初め書道展実行委員長の池上信子さんは、「今年は力作が多く見ごたえのある展示となっている。これからも伝統文化継承の一助としてイベントを続けていきたい」と話していました。 この書初め書道展は、来月1日まで伊那文化会館で開かれています。 来月2日から13日までは伊那市荒井のアルプス中央信用金庫本店で入賞作品が展示され、16日からは各支店にも展示されます。

-

伊那中央病院 北棟建設の基本計画を策定

伊那中央病院は、新たに検討を進めている北棟の建設について、規模や建設スケジュールなどを示した基本計画を策定しました。 20日は、伊那中央病院運営審議会が開かれ、病院側が基本計画の内容について説明しました。 北棟は、本館北側の駐車場に建設が予定されていて、鉄筋コンクリート造りの2階建て延床面積はおよそ4,000平方メートルです。 1階には、今後増えることが予想されるがん治療に対応できる最新鋭の放射線治療と検査施設が設置されます。 これにより、放射線治療を受けることができる患者数は、現在の1日平均30人余りから4、50人に増えるということです。 他に、訪問看護ステーションが設置されます。 現在の2人体制から10人程度にスタッフを増やし、24時間対応できるようにするということです。 1階と2階には、検診センターが移設され、高機能の検診を受けることができるようになる他、1日の利用可能人数も7倍から8倍に増えるということです。 また、北棟建設により駐車場が減少することから、ヘリポートの南北におよそ300台分のスペースを確保します。 増築工事と機器の更新、駐車場の用地取得など総事業費は、概算で36億7千万円を見込んでいます。 これらの計画は、審議会で了承されました。 今後は、来年度中に実施設計を行い、平成28年秋に本体工事を着工。 29年9月末までに工事を終え、30年4月から全ての事業を開始する計画です。

-

さくら祭 イベントで伊那市をPR

伊那市は、今年の高遠城址公園さくら祭に合わせて、初めて三の丸広場を設け、イベントを行います。 20日は、高遠町総合福祉センターでさくら祭対策打ち合わせ会議が開かれました。 それによりますと、今年のさくら祭期間中に、三の丸に広場を設け、客の入り込みのピークが予想される週末を主にイベントを行う予定です。 4月17日・18日は、ローメン・ソースかつ丼・伊那餃子などご当地グルメをPRするイベントを行います。 これまで、各飲食店の出店販売は行われていましたが、PRに力を入れようと今回初めてイベントが企画されました。 その他にも市内の高校生と一緒に抹茶体験をするイベントや、着物のパフォーマンスショー、プロカメラマンによる写真教室が開かれる予定です。 去年、高遠城址公園のさくら祭期間中の入園者数は23万1,559人で、東日本大震災発生の翌年から3年連続で増加となりました。 イベントを主催する伊那市観光協会では「多くの人に楽しんでもらい、また違う季節にも足を運んでもらえるよう伊那市のPRに繋げたい」としています。 高遠城址公園の公園開きは4月1日を予定していて、入園有料期間は咲き始めから咲き終わりまでとなっています。

-

ロータリー顕彰 1個人1団体が受賞

伊那市高遠町の宇津孝子さんと高遠町の的場町内会有志は、第36回ロータリー顕彰を受賞しました。 19日伊那市内で開かれた伊那ロータリークラブの第55回創立記念例会で、賞状などが手渡されました。 宇津さんは、高遠町山室で、家庭的養護施設うずまきファミリーを運営し、親と暮らせない子どもたちの里親として自給自足の大家族生活をしています。 高遠町的場町内会有志は、国道152号的場バイパスの里親として、一帯の美化活動につとめ、パトカー型の看板も設置して交通安全にも一役買っています。 宮下金俊会長から賞状や活動助成金を受け取りました。 宇津さんは、「これからも里山で子どもたちの笑い声が響く場づくりを目指したい。今回の顕彰受賞は、子どもたちの力になります。」と感謝していました。 的場町内会有志代表の矢澤親男さんは、「地域の道路は庭のような感覚。特別のことをしているわけではないが、顕彰受賞は光栄です。」と受賞を喜んでいました。 伊那ロータリークラブのロータリー顕彰は、地域への隠れた貢献に光をあてようと年に1回行われていて、今回が36回目です。

-

公立高校前期選抜 402人に春

県内の公立高校 前期選抜の合格発表が県内一斉に18日に行なわれ、上伊那の高校では、402人の受験生に一足早い春が訪れました。 このうち高遠高校では、午後1時に合格者の受験番号が張り出されると保護者や受験生が番号を確認していました。 多くの受験生は、それぞれの中学校で合否を確認したということです。 高遠高校の前期選抜には、60人が受験し募集人員ちょうどの54人が合格しました。 県内では69の高校で前期選抜が実施され7,073人が受験し4,516人が合格しました。 このうち上伊那では、7校で実施され623人が受験し402人が合格しました。 一般入試にあたる後期選抜は3月11日に行われることになっています。

-

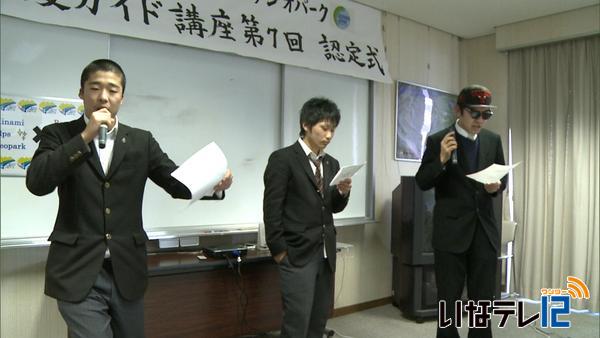

高遠高校ジオガイド ラップ披露

ジオパークガイドに認定された伊那市の高遠高校の生徒らが、ジオパーク・伊那市を題材にしたラップを、19日披露しました。 ラップを披露したのは、去年10月に東京で開かれた高校生ラップ選手権で優勝した羽柴 教生さん。向山翔さん。歌詞を主に手掛けた小澤 和浩教諭の3人です。 羽柴さんが、ラップで全国1位になったことを受けて市の職員が歌の制作を依頼しました。 題名は「そうだ、ジオパークに行こう」です。 19日は、去年5月から7回にわたり開かれてきたジオパークガイド講座の最終日で、一般3人と、高遠高校3年の生徒6人が、ガイドになったことを想定して発表しました。ラップはその一環で披露されました。 発表のあとは、白鳥孝伊那市長から、認定証が手渡されました。 高遠高校は、「地域の科学」というコースを選択した生徒の有志がジオパークガイドの認定を目指して活動してきました。 ラップを披露した羽柴さんは、プロを目指して上京し活動をするということですが、いずれは地元に戻りたいと話していました。

-

シニア大学37期生94人卒業

高齢者の仲間や生きがいづくり、社会参加を目的に開校している長野県シニア大学伊那学部の37期生の卒業式が17日、伊那市のいなっせで行われました。 今年度、伊那学部を卒業するのは2年間の課程を修了した94人です。 シニア大学は、県内在住の60歳以上の男女を対象に、高齢者の社会参加や生きがいづくりを図ろうと長野県長寿社会開発センターが行っているものです。 2年間で120時間のカリキュラムが組まれ、歴史や文化、健康などについて学んでいます。 在校生を代表して38期生の守屋武夫さんは「シニア大学で得た誇りや自信、友情を大切にこれからも積極的に社会の担い手になってください」と送辞を述べました。 卒業生を代表して、土屋義勝さんが「戦中戦後の混乱の中生まれた人が多い。シニア大学で培った友情や知識を生かしていきたい」と答辞を述べました。 今年度の卒業生の平均年齢は70歳で、最高齢は男性が伊那市の井口尚樹さん81歳、女性が伊那市の御子柴静子さん83歳です。

-

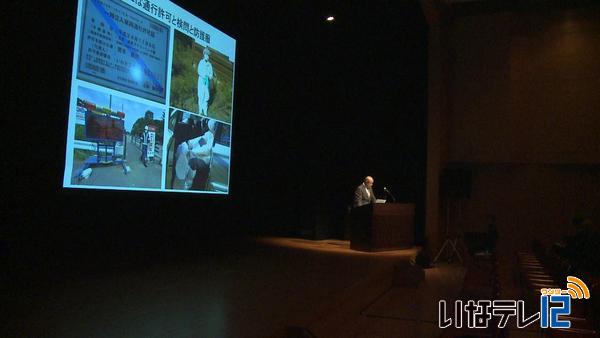

3.11体験を宮田村の唐木さん語る

伊那市の地区・地域社協の役員を対象にした研修会が、19日開かれ、福島県いわき市で東日本大震災を経験した宮田村の唐木 義則さんが講演しました。 この日は、伊那市のいなっせで研修会が開かれ、伊那市内の地区・地域社協の役員が参加しました。 伊那市社会福祉協議会では、去年の豪雪や、南木曽町の土砂災害、御嶽山の噴火など、いつどこで大規模災害が起こってもおかしくないとして、助け合いの地域づくりにつなげようと、研修会を開きました。 講演したのは宮田村教育委員会で療育相談員を務める唐木義則さんです。 唐木さんは、福島県の中学校・高校の教員を経て平成21年から、いわき市の私立学校、東日本国際大学付属昌平中学・高校の校長に着任。平成23年3月11日は、学校内で震災に遭いました。 被災後、住まいが避難指示区域に指定され、出身地の宮田村に戻りました。 唐木さんは、自身が撮影した写真や動画を用いて、被災直後や、一時帰宅した際の様子などを説明しました。 また、被災後に昌平高校の生徒が書いた2つの詩を紹介しました。 唐木さんは、「子どもたちは自分にできることをする大切さを感じ取って生きていこうとしています。でも、心の傷は簡単にいえることはありません」と話していました。

-

南アルプス食害対策協議会 今年度の活動を報告

鹿の食害から高山植物を保護する活動を行っている南アルプス食害対策協議会が19日に開かれ、辛み成分で作った忌避材の散布など、新たな被害防止策の提案や、今年度の活動報告が行われました。 国や県、信州大学農学部、伊那市などの関係自治体でつくる南アルプス食害対策協議会は、鹿による高山植物の被害を防ごうと2008年から防護柵を設置しています。 今年度は新たに5か所増やし、馬の背周辺に12か所、1,150m設置しました。 結果、防護柵内で植生は回復していますが、マルバダケブキなど高い再生力のある植物が目立ち種類が増えず単調化していると報告されました。 また、信大農学部の竹田謙一准教授は、防護柵に替わる新しい被害防止策を提案しました。 辛み成分のカプサイシンで作った「忌避材」を撒き、鹿の嫌う匂いや痛みを与える方法です。 入笠山で8日間実験したところ、牧草を食べる鹿が減少した可能性があるという事です。 竹田准教授は、ある程度の効果は確認できたとして、忌避材の持続性や散布方法、カプサイシンの濃度などを研究していきたいとまとめました。 協議会会長の白鳥孝市長は、「組織や地域の枠組みを超えて南アルプスの自然を保全していきたい」と話していました。

-

ガストジャパン伊那市に50万円寄付

伊那市創業支援センターに入っていたガストジャパン株式会社は、市に50万円を寄付しました。 18日は、ガストジャパンの原文嗣社長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に寄付金を手渡しました。 ガストジャパンは環境負荷軽減に向けた機械部品の開発や、生産技術の研究などを行っている会社です。 2003年に創立し、2007年からは市の創業支援センタ―に入居し、2010年に伊那市境に本社を移転させました。 新たに農業分野への参入を検討していて、光を使った防虫機器の研究や、その機器を使い無農薬野菜の生産にも取り組んでいます。 原社長は「市のサポートなどがあり、ここまで会社を成長させることができた。商工振興に役立つよう使ってほしい」と話していました。 白鳥市長は「企業が大きくなる事は市の励みになる。」と話していました。

-

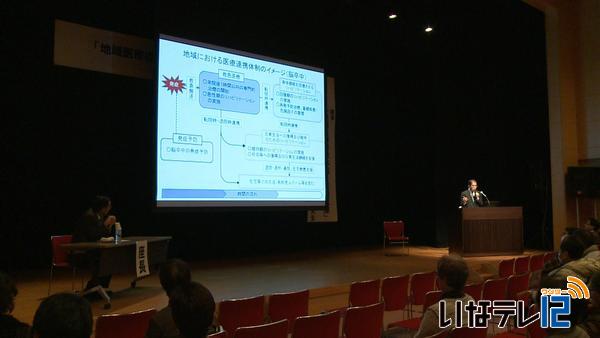

地域医療・在宅医療について考えるシンポジウム

地域医療の提供体制と在宅医療について考えるシンポジウムが11日、伊那市のいなっせで開かれました。 会場には、医療や福祉関係者などおよそ150人が訪れました。 県健康福祉部衛生技監の山本秀紀さんが「地域医療提供体制と在宅医療」のテーマで講演しました。 山本さんは「病院と福祉施設の連携を強化して、自宅や施設での療養に安心して移行できる包括型の地域づくりが必要だ」と話しました。 また講演会の後のシンポジウムで、伊那中央病院の川合博院長は、病院で取り組んでいる「地域完結型医療」について説明しました。 川合院長は「在宅医療に向けて、かかりつけ医や在宅支援をしている病院との連携を深め、今後変化していく医療制度や住民の医療ニーズに対応していく必要がある」と話しました。 シンポジウムでは他に、医療や福祉関係者ら4人が医療体制の現状や今後の取り組みなどについて発表しました。

-

伊那市ふるさと講座「あったかご近所ネットについて」

伊那市公民館運営協議会が主催する「ふるさと講座」が6日、伊那公民館で開かれ、日影区で取り組んでいる「あったかご近所ネット」について講演が行われました。 ふるさと講座は、年に2回市内の公民館が持ち回りで開いています。 会場には、一般市民と市民大学の学生およそ130人が訪れました。 この日は、日影区のあったかご近所ネットの取り組みについて、日影地域社会福祉協議会の木田勝利さんが講演しました。 木田さんは、あったかご近所ネットが始まったきっかけや、取り組み内容について話しました。 あったかご近所ネットは、生活の小さな気遣いや手助けからお互い様の気持ちで隣近所が支え合う体制づくりを目的に、平成24年度から日影区で始まりました。 希望調査アンケートから、今年度手助けを希望している人は16人、それを支援したい希望者は72人で、生け垣の整備や屋外清掃、ごみ出しなどが行われたということです。 木田さんは、「もっと多くの区民に関心を持ってもらい隣近所で挨拶やちょっとした手助けが広がっていくようにこれからも事業を進めていきたい」と話しました。

-

「九条の会」呼びかけで戦後70年 映画上映へ

憲法9条を守り戦争のない平和な社会をつくろうと活動している伊那市内の「九条の会」は、来月実行委員会を立ち上げ、戦後70年を記念して満蒙開拓をテーマにした映画の上映会を7月に開きます。 15日、伊那市狐島の生協総合ケアセンターいなで、映画上映を行う実行委員会の準備会が開かれ、九条の会の呼びかけで集まった、伊那市や箕輪町、駒ヶ根市の住民18人が参加しました。 上映を予定している映画は、「望郷の鐘 満蒙開拓団の落日」です。 下伊那郡阿智村出身の主人公、山本慈昭は、敗戦間近に満州へ渡りシベリアに抑留されました。 帰国後は中国残留孤児の救済に生涯を捧げたという事です。 参加者からは、「小さな子供もたくさん犠牲になったので、小中学生や子育て中の母親にも見てもらいたい」などの意見がでていました。 準備会では来月1回目の実行委員会を開き、7月中の上映会開催を予定しています。

-

最優秀賞に長谷小羽場君の作品

社団法人 伊那法人会の税に関する絵はがきコンクールの審査会が13日に開かれ、最優秀賞に伊那市長谷小学校6年の羽場圭汰君の作品が選ばれました。 羽場君の作品は、ニンジンに8%の消費税を表す値札が書かれていて、わかりやすさが評価されました。 コンクールは、伊那法人会女性部が税の大切さや役割について関心を持ってもらおうと毎年行っています。 今年は、上伊那の8つの使用学校から290点が寄せられました。 審査は、伊那法人会の藤沢秀敬会長や女性部の大槻一子部長など11人が行いました。 最優秀賞に選ばれた羽場君の作品は、4月に九州の福岡で開かれる全国法人会の女性フォーラムに出展されます。

-

伊那市保育発表会・パネルディスカッション

伊那市内の保育活動を知ってもらい子育てや保育についての理解を深めてもらうための発表会が16日、伊那市のいなっせで開かれました。 発表会は、市内の保育士でつくる「伊那市保育プロジェクト委員会」が開いたものです。 会場には、地区の区長や民生児童委員などおよそ250人が訪れました。 今年度保育園で力を入れて取り組んできた活動について、西春近北保育園の田中訓子さんが発表しました。 田中さんは、木育や自然に触れる体験を積極的に行っていると発表し、「遊びの中に学びを取り入れた保育を行うことで子ども達が生きる力のある子どもに育つよう地域や保護者と連携していきたい」と話しました。 また、今回初めてパネルディスカッションも行われ、伊那市子ども子育て審議会長の丸山毅一さんら5人が「子育てしやすい伊那市」をテーマに意見を述べました。 伊那小学校教諭で幼保小連携推進委員の田中智之さんは、「楽しいという子どもの思いを受け止めてあげる。親も一緒になって伊那の自然で育つことの幸せを感じることが大切だ」と話しました。 県こども・家庭課長の佐藤尚子さんは「大人が少しでも余裕を持って接してあげること。今成長している子ども達が大人になって伊那市を自慢できるような取り組みが必要だ」と話しました。

-

高遠城址公園 桜の開花予想4月11日

民間の気象予報会社ウエザーニューズは今年の桜の開花傾向を発表し、高遠城址公園の開花は4月11日と予想しています。 それによりますと、高遠城址公園の開花は、過去5年の平均より3日遅い4月11日となっています。 5部咲きは4月14日、満開は4月16日と予想しています。 ウエザーニューズでは、3月以降気温が平年より高くなる日が予想される事もあり、桜の開花は例年並みかやや早くなるとみています。

-

東春近に古墳公園整備へ

伊那市東春近の住民有志は住民の憩いの場や自然観察などに利用してもらおうと2月から東春近中央保育園の東側に古墳公園を整備します。 東春近中央保育園の東側の一段上の丘には今から1500年前の古墳があります。 ここは古い木々がたくさんあったことから老松場の丘と呼ばれています。 古い小道や古墳などを復元し住民の憩いの場にしようと地元有志が整備委員会を発足させました。 17日は、委員会のメンバーが視察に訪れ今後の作業の内容などを確認していました。 委員会によりますと老松場の丘には7つの古墳があるということです。 現在は、木に隠れて古墳の場所が確認できないということで、今後は周辺の樹木を伐採し芝を張り保護するということです。 また、現在の自然を生かしながら小さい枝を切り開き、ウッドチップを敷いて小道を作る計画です。 国の交付金などを活用し3年計画で整備する計画です。 委員会では、保育園児の遊び場や小学生の自然観察など地域の憩いの場となる公園づくりを進めていきたいとしています。 古墳公園の整備作業は2月の下旬から始まります。

-

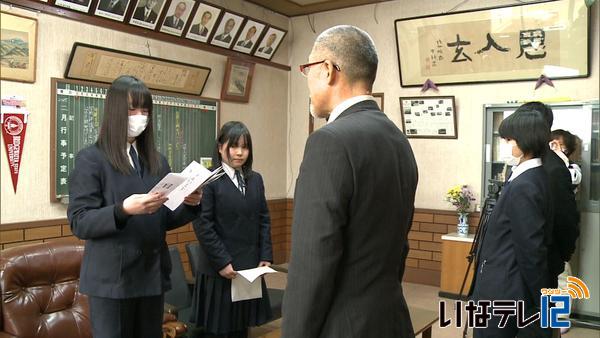

高遠中学校 さくらの里に車イス寄贈

伊那市の高遠中学校の生徒は、特別養護老人ホームさくらの里に車イス2台と歩行器1台を寄贈しました。 12日、生徒会役員が、さくらの里の西村安司施設長に目録を手渡しました。 高遠中学校では、毎年、アルミ缶回収で集めたお金で車イスを購入しさくらの里へ贈る取り組みをしていて、今年で6年目です。 6月、9月、11月に地域に回収ボックスを設置して住民にアルミ缶を入れてもらい、登校時に回収しました。 今年度は約660キロ、7万9,760円分が集まったということです。 西村施設長は「気持がとてもありがたい。車いすや歩行器を使って歩いたりすれば、利用者の皆さんも気分が変わると思う」と話していました。 生徒会では、全員が参加できる地域福祉の活動としてアルミ缶回収に取り組んでいます。 3年生で前の生徒会長の矢澤亘くんは「後輩たちにしっかり引き継いて活動を続けていきたい」と話していました。

-

チームづくりやコーチング学ぶ

スポーツ指導者を対象にしたスキルアップ講座が16日、伊那市の伊那市役所で開かれました。 講座は伊那市総合型地域スポーツクラブなどが開いたもので会場にはおよそ150人が集まりました。 講座では新潟医療福祉大学健康科学部の西原康行教授が「生き生きとした選手やチームを作るコーチング」をテーマに話しをしました。 西原教授は「指導者はレギュラー選手だけでなく、全ての子どもに具体的、肯定的に言葉がけをすることが必要。成果や評価を伝えるとともに、子ども自らに考えさせ解決させることでチーム力の向上につながる。」と話していました。 集まった人たちはスポーツ指導に役立てようと熱心に耳をかたむけていました。

-

待ちわびた愛好家 渓流釣り解禁

天竜川水系で16日から渓流釣りが解禁となり、この日を待ちわびた愛好家が釣りを楽しんでいました。 渓流釣りはイワナ、ヤマメ、アマゴなど「ます類」を対象とした釣りで毎年10月1日から自然繁殖保護のため禁漁となります。 5か月ほどの禁漁期間が過ぎた16日、伊那市の小沢川では早朝から釣り人が糸を垂らしていました。 伊那地域の気温は午前7時にマイナス5.9度まで下がり寒い朝となりましたが川に入った人たちは魚との駆け引きを楽しんでいました。 天竜川漁業協同組合では解禁に向け伊那市高遠町の藤沢川、山室川、長谷の黒川、箕輪町の沢川などにアマゴの成魚およそ500キロを放流していて、その他の川についても3月中旬以降放流を予定しています。 一般魚遊漁料は年間6,600円1日券は1,100円。 現場での販売は2,100円となっています。

-

松本山雅FCサポーターがJ1開幕前に交流会

来月のサッカーJ1開幕戦を前に、松本山雅FCのサポーター同士の団結を図ろうと、15日、箕輪町で交流会が開かれました。 山雅後援会南信州支部が開いた交流会には、伊那市や箕輪町、辰野町のサポーター40人が参加しました。 交流会は、来月7日に愛知県で開かれる名古屋グランパスとの開幕戦を前に、サポーターの決起大会として開かれました。 交流会には、株式会社松本山雅の神田文之社長と元選手でホームタウン担当の片山真人さんも訪れました。

-

確定申告きょうから始まる

16日から平成26年分の確定申告が始まりました。 去年から復興特別所得税を所得税と併せて申告することになっています。 伊那税務署の申告会場となっている、伊那市のいなっせには、朝から多くの人が訪れ申告を済ませていました。 確定申告は農家や自営業者、年収が2千万円を超えるサラリーマンなどが対象となっています。 去年から、基本所得税額の2.1%を復興特別所得税として申告することになっています。 復興特別所得税は、東日本大震災の被災者救援にあてられるもので、平成49年までの25年間適用されます。 伊那税務署では、「会場では担当者や税理士がわかり易く説明しているので、期限までに手続きをお願いしたい」と呼びかけています。 所得税、贈与税の確定申告は3月16日(月)まで伊那市のいなっせで受付が行われています。

-

寸劇通して人権について考える

伊那人権擁護委員協議会は、幼いうちから人権意識を持ってもらおうと16日、南箕輪村の南原保育園で寸劇を通して啓発活動を行いました。 この日は、伊那人権擁護委員協議会の委員25人が南原保育園を訪れ、いじめに関する寸劇を披露しました。 寸劇は、いじめ問題をテーマにしたもので、タヌキを主人公にしています。 誕生会に呼ばれたタヌキが、シッポが小さいことでいじめられるという内容で、いじめで悩むタヌキに人権キャラクターのマモル君とアユミちゃんがアドバイスし励まします。 最後はシャボン玉の歌を歌い仲直りしました。 協議会の中村榮三会長は、「保育園などで友達をいじめないで、みんな仲良く助け合ってほしい」と話していました。

-

中病に車いす2台寄贈

女性の奉仕活動団体、国際ソロプチミスト伊那は4日、伊那市の伊那中央病院に車いす2台を寄贈しました。 この日は、女性の奉仕活動団体、国際ソロプチミスト伊那の清水貞子代表が伊那市の伊那中央病院を訪れ、川合博院長に車いす2台を寄贈しました。 国際ソロプチミスト伊那は、奉仕活動や協力などを行うことにより、豊かな生活の実現を目指し活動していて、今年で20年です。 寄贈された車いすは、年末のバザーなどの収益金で購入したもので、自走式と介助式の2台です。 川合院長は、「病院には車いすが不可欠。大事に使わせてもらう」と感謝していました。 清水さんは、「これからも支援活動を続けていきたい」と話していました。

-

今年の第43回伊那まつり テーマは「煌(きらめき)」

今年8月1日2日の第43回伊那まつりは「煌(きらめき)」をテーマに実施されます。 12日、第43回伊那まつりの1回目の実行委員会が開かれ、先月の事務局会議で決定した実施方針案が報告されました。 テーマは「煌」で、市民みんなが踊り、楽しみ、煌めく祭りにし、50回に向けて伝統と文化を継承しながら、新しい時代の魅力ある伊那まつりを目指すとしています。 テーマは24日に開かれる伊那まつり委員会で報告され、正式決定します。 第43回伊那まつりは、8月1日(土)に市民おどり、2日(日)に花火大会が行われます。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 小中学校の校歌伴奏をCDに

今年で発足30周年を迎える伊那フィルハーモニー交響楽団は、市内小中学校の校歌の伴奏をCDにするための録音を、15日に行いました。 伊那市のいなっせで伊那フィルハーモニー交響楽団のメンバーが校歌を演奏し、CDにするための録音を行いました。 学校で音楽を教えている教員も立ち合い、テンポや音の強弱などを確認していました。 これは、今年5月で発足30周年を迎える伊那フィルが、地域への感謝の気持を伝えようと企画したものです。 この日は小学校4校、中学校3校の校歌を1日かけて録音しました。 伊那フィルは、「地元にアマチュア・オーケストラを作って、ベートーベンの第九を合唱団と一緒に演奏したい」と、音楽愛好家5人が中心となり1985年、昭和60年に発足しました。 現在は10代から70代までの55人が所属していて、年1回の定期演奏会のほか、一般公募の合唱団と「手づくりの演奏会」での協演も行っています。 校歌の録音は、8月と来年2月にも行い、 市内全ての小中学校21校にCDを贈る予定です。

-

旧井澤家住宅で雛飾り展示

桃の節句にちなんだ雛人形の展示が、伊那市西町の旧井澤家住宅で行われています。 会場には、雛人形や吊るし雛など223点が展示されています。 旧井澤家住宅を管理する伊那部宿を考える会が毎年開いていて、今年で10回目です。 雛飾りは、1世紀以上前のものから最近のものまで様々で、時代ごとつくりの違いを見ることができます。 中でもこの押し絵雛は、旧井澤家住宅の土蔵から見つかったもので、江戸時代後期のものとされています。 雛飾りの展示は、来月3日火曜日まで、旧井澤家住宅で行われています。 1日には、雅楽の演奏会が開かれる他、2日と3日には甘酒が振舞われます。

-

環境・新エネルギー研究会

ソーラー発電などの新エネルギー開発に関わるトラブルへの対応策について考える環境・新エネルギー研究会が14日伊那市のいなっせで開かれました。 研究会には上伊那の住民や太陽発電の事業者、市町村議会議員およそ20人が参加しました。 太陽光発電などのアセスメント事業に携わっている大町市のNPO地域づくり工房代表理事の傘(かさ)木(ぎ)宏夫(ひろお)さんが講演しました。 傘木さんは、「太陽光発全施設の設置は工事中の騒音や景観への影響・反射光などが問題となっている。トラブル回避のためには、どういう影響があるのかを公開し、地域住民と事業者がコミュニケーションを取ることが重要」と話していました。 研究会は、新エネルギー開発に関わるトラブルを未然に防ぐための地域政策を研究しようというもので、初めて開かれました。 今後は、「上伊那環境・新エネルギー政策研究会」を立ち上げ会員を募り、継続的に研究をしていくということです。

-

中村不折と正岡子規の関係を学ぶ講演会

伊那にゆかりのある洋画家の中村不折と俳人正岡子規についての講演会が、14日、伊那文化会館で開かれました。 講演会は、中村不折の生誕150年記念プレイベントとして開かれたもので、会場にはおよそ200人が訪れました。 神奈川大学名誉教授で近世・近代俳論史を専門とする復本一郎さんが「不折と子規」と題し話しをしました。 復本さんによると、不折は幕末の慶応二年1870年に東京で生まれた不折は、両親の故郷伊那市高遠町に帰り、十八歳の頃小学校の美術教師に。明治20年21歳で不折は上京し、その後1つ年下の子規と出会ったということです。 復本さんは、「子規が俳句を作るときに大切にしていた考え方写生論に不折が大きな影響を与えた」などと2人の関係について話しました。 伊那文化会館では、21日土曜日から不折にちなんだ小学生の書道展を企画していて、伊那市が生んだ芸術家として関心をもってもらいたい」話していました。

1612/(火)