-

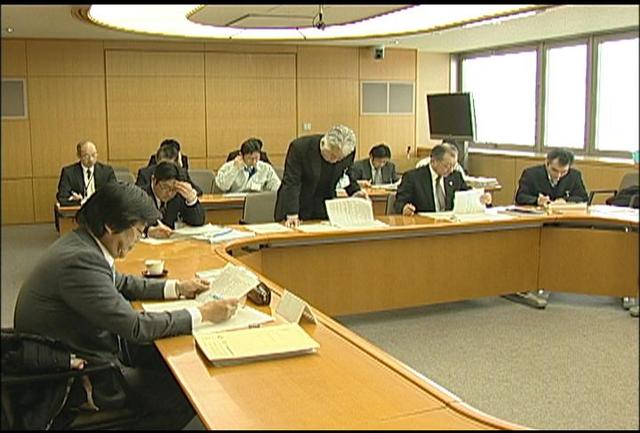

総合評価一般競争入札 報告

公共工事などの入札や契約の透明性を図る伊那市入札等検討委員会が8日、伊那市役所で開かれ市が初めて実施した総合評価一般競争入札についての説明がありました。

委員会は、公正な入札を確保する事を目的に開かれていて今回で7回目です。

8日の委員会では建設工事に係わる入札や契約状況が報告されました。

この中から抽出して、市が初めて実施した総合評価一般競争入札についての説明がありました。

総合評価一般競争入札は落札者の決定方法として価格だけでなく技術能力を評価し、総合的に優れた企業と契約するものです。

市では「入札の公告から落札までスムーズに出来た。今後も継続して実施していきたい」と話していました。

委員は、任期が今年3月で満了となるため今回が最後の検討委員会となりました。

牛山彦一委員長は「入札等の透明性が多少でも改善されたならうれしく思う」と挨拶しました。

伊那市では、「来年度も継続して委員会を設置していきたい考えです。 -

【カメラ・リポート】田楽座伊那公演 20日に

伊那市富県に拠点を構える歌舞劇団田楽座の公演が、20日に伊那市の伊那文化会館で行われます。

田楽座の稽古場では、披露される演目の一つ、「傘踊り」の稽古が行われていました。

傘踊りは、鳥取県の民俗芸能を元に、田楽座が創作した作品です。 -

リフォーム講習会

端切れや着なくなった洋服を使ってバッグや帽子などを作るリフォーム講習会が9日、伊那公民館で開かれました。

講習会は、捨ててしまう洋服などをリフォームする事でごみの減量につなげようと伊那市消費者の会が毎年冬に開いています。

この日は、伊那市を中心に13人程が参加し、持ち寄った古い洋服やネクタイ、着物の帯などを使ってポーチや帽子などの小物を作りました。

型紙は消費者の会が用意したもので、初心者でも簡単に作ることができます。

ある参加者は「眠っている洋服が蘇るし、手作りだと自分に合ったものが作れるのでとても参考になった」と話していました。

リフォーム講習会は、2月17日と23日にも伊那公民館で開かれる事になっていて、誰でも自由に参加できます。 -

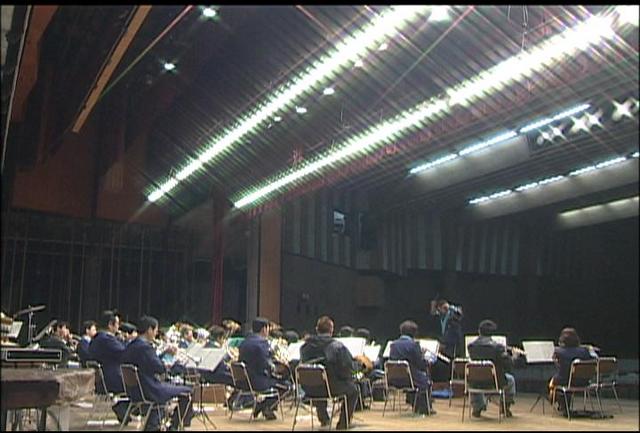

伊那市消防団 練習に熱

伊那市中央の伊那市民会館。

2月20日のコンサートを目前に控え、練習にも熱が入ります。

伊那市消防団音楽隊は、平成元年に結成され独自の活動を展開してきましたが、市町村合併に伴い、消防団活動や火災予防をPRする機能分団として、平成18年に伊那市消防団の一員となりました。

夏のイベントや出初式でも制服姿で息のあった音色を響かせ会場を盛り上げています。

伊藤仁伊那市消防団長は、「音楽隊の活動は、目に見えたり、数字に表れたりする活動ではないが、精神的な観点から大変重要な役割を負っていると思う」と話しています。

生命や財産や守る活動で、最も身近で頼りになる消防団。

伊那市消防団は、13分団と機能分団あわせて1,108人が入団しています。

しかし条例で定められた人数1,156人には届いていません。

消防団では、団員確保を大きな目標に掲げています。 三澤俊明副団長は、「地域で人を育て、子どもを育て、地域の災害は地域で守る。今の時代、地域の連帯が必要で、防災に関しても同じことが言える」と話しています。

今回で4回目となるコンサートは、2月20日午後2時から伊那市民会館で開かれます。

今回は、難易度の高い吹奏楽のオリジナル曲から親しみやすい歌謡曲、子どもたちも楽しめるアニメソングなど7曲を演奏するほか、春富中吹奏楽部との合同演奏も予定されています。当日は、子どもが走り回ってもOK、曲の途中の出入りも自由ということで、音楽隊では、家族でリラックスして楽しんでもらいたいと話しています。

音楽隊の吉田明弘隊長は、「私たちが地域に出向いて演奏するのが筋だが、伊那市民会館に集ってコンサートを楽しんでもらい、消防団活動を少しでも知ってもらえたら」と多くの来場を呼びかけています。

2月20日のコンサートでは、曲にあわせたキャラクターも登場するということで、聞いて、見て楽しいコンサートになりそうです。

消防音楽隊の練習場所は、23年間伊那市民会館でした。

最大収容人数は、1,740人。

市民会館への感謝の想いも込めて、本番に向け、練習にはさらに熱が入ります。 -

情報共有で集客増図る

飲食産業と食文化を語る懇談会が9日、伊那市役所で開かれイベントなどの情報を共有することで集客増を図っていくことなどが確認されました。

懇談会は飲食産業と観光産業が連携することで経済効果につなげようと伊那市などが開いたものです。

9日は、飲食店組合や旅館組合などの代表およそ30人が出席しました。

懇談会では、出席者から「生産者も含めて、観光客を呼べる新しい食材を育てることも必要」といった意見や、「インターネットの情報で動く人が多いので活用するべき」といった声があがっていました。

会議では、行政や、民間が行っているイベントの情報を共有し、集客増を図ることが確認されました。

懇談会の事務局によりますと伊那の観光産業規模は年間30億円で県内の他の地区と比べて立ち遅れているということです。

懇談会は継続して開かれることになっていて連携の強化を図っていくことにしています。 -

市報いな 組み写真で最優秀

長野県市町村広報コンクールで、伊那市が作成した市報いなが、組み写真の部で最優秀賞を受賞しました。

最優秀賞を受賞したのは、去年の市報6月号の「やきもち踊り」の特集です。

組み写真の部には県内9つの市町村から応募があり、踊り全体の流れが分かりやすいことや、写真のレイアウトが優れていたことなどが評価されました。

この特集は秘書広報課の村松義隆係長がまとめたものです。

県のコンクールで最優秀賞を受賞した市報いなの特集は、社団法人日本広報協会主催の全国広報コンクールに推薦されることになっています。 -

伊那華のみそ娘 初仕込み

農家の女性等でつくる、伊那華のみそ娘加工組合は、7日、市内の加工場で味噌の初仕込みを行いました。

7日は、メンバー11人が米麹作りや大豆をすりつぶす等の仕込み作業をしていました。

伊那華のみそ娘加工組合は、地産地消や、食文化の伝承を目的に地域の主婦により、平成12年に発足しました。

地元でとれた、コシヒカリや大豆だけを使い、味噌を仕込んでいます。

今年は14トン作る計画で、3月下旬まで仕込み作業を行い、7月に天地返しをし、11月下旬まで寝かせ、出荷する計画です。

伊藤道子組合長は、「無添加、手造りの為、気の抜けない作業が続くが、おいしいと、喜んで食べてもらえるよう作っています」と話していました。 -

人形飾りの準備大詰め

今月11日に、伊那市高遠町でだるま市が開かれます。

これに合わせ、毎年訪れる人達を楽しませている人形飾りの準備が大詰めを迎えています。

人形飾りが始まったのは1700年頃とされていて毎年だるま市に合わせて高遠町内の各地区で作られています。

高遠町総合支所では、伊那市役所職員互助会の会員など43人が人形飾りを製作しています。

作業は、人形を引き立てるバックと人形づくりの2班に分かれて行われています。

今年は、去年映画化され話題となった宇宙戦艦ヤマトです。

支所内には、長さおよそ5メートルの戦艦の土台がほぼ完成しています。

飾りは、発砲スチロールをやすりやノコギリで削ってキャラクターの形を作り、ペンキで色を塗って完成です。

伊那市役所職員互助会の作品は9日、総合支所前に飾り付けられることになっています。

今年、人形飾りは町内から4作品が出品される予定です。 -

行政改革大綱案 答申へ

市民の視点に立った効率的な行政運営を進める伊那市行政改革審議会が8日市役所で開かれ、民間委託について審議しました。

大綱案は来年度から平成27年度までの5年計画で市民の視点にたった効率的な行政運営の推進を基本方針に具体的な取り組み78項目をあげています。

8日開かれた審議会では、民間委託についての11項目を審議しました。

委員からは、窓口業務委託について「行政の洗練された窓口として育てていくことが必要」「商店のサービスとは違い検討が必要」などの意見が出されました。

これに対し伊那市では「窓口業務については検討のうえ5年間のうちにはどこかでやっていきたい。より充実した市民サービスに努めたい」と答えていました。

他に水道業務委託については「民間委託に向けて研究している段階。早めに進めていきたい」と回答していました。

審議会では8日出された意見をまとめ今月22日に第2次行政改革大綱案を白鳥市長に答申する予定です。 -

冬の自然を楽しむ

冬の樹木や動物の足跡を観察しながら散策する冬の自然観察会が6日、伊那市西箕輪で行われました。

冬の自然観察会は、冬の自然を楽しんでもらおうと西箕輪公民館などが開いたもので小学生や地区住民などおよそ50人が参加しました。

講師を務めたのは地元に住む白鳥孝伊那市長ら3人です。

6日は、みはらしファームを出発し、経ヶ岳自然植物園までの

およそ3キロを歩きました。

途中、動物の足跡や植物などを観察し、参加者達は講師の話に耳を傾けていました。

経ヶ岳自然植物園では、塩・小麦粉・砂糖を雪の入ったコップに入れて温度を下げる実験も行われました。

たき火が趣味という白鳥市長は、そのポイントについて説明し、子どもたちがマッチを擦って集めた枯れ枝に火を付ける体験も行われました。

子どもたちは、悪戦苦闘しながら火をつけていました。

西箕輪公民館では、5月に春の自然観察会を計画しています。 -

津野祐次さんの写真展「感謝と祈り~祭りと神宿る大自然」

山岳写真家、津野祐次さんの写真展「感謝と祈り縲恪ユりと神宿る大自然」が、伊那市の長谷アルプスフォトギャラリーで開かれています。

会場には、主に南信地域の祭りや民族芸能を撮影した作品34点が並んでいます。

津野さんは、写真を通して祭りや民俗芸能で無病息災などを願う日本人の思いを表現したといいます。

作品のうち、去年諏訪大社下社で撮った「建御柱」は、デジタルカメラで被写体の輪郭をはっきりさせたということで、御柱が建てられる瞬間を収めたものです。

また毎年4月に行われる高森町の民俗芸能「獅子舞」は、躍動感を表現したということです。

津野祐次さんの写真展「感謝と祈り」は、3月27日日曜日まで長谷アルプスフォトギャラリーで開かれています。 -

伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブ 定期演奏会

伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブの定期演奏会が6日、伊那市民会館で開かれ、部員らがマンドリンの演奏を披露しました。

定期演奏会は、技術向上と日頃お世話になっている人達へ感謝の気持ちを伝えようと開かれていて、今回で3回目となります。

6日は、クラシックや日本のポップスなど12曲を演奏しました。

器楽クラブは、平成2年から毎年全国大会に出場していて、去年は優秀賞を受賞しました。

今回の定期演奏会は、3年生が引退してから初めての大きな演奏会となります。

器楽クラブは7月の全国大会出場が決まっていて、部長の小牧怜奈さんは、「大会にむけ弾みをつけたい」と話していました。 -

小出太鼓が迫力の演奏

伊那谷伝統文化公演が6日、伊那市のいなっせで開かれ、小出太鼓のメンバーが迫力ある、ばちさばきを披露しました。

公演は、地域の伝統文化の発表の場としてNPO法人伊那芸術文化協会が開いたものです。

6日は伊那市西春近小出の住民らでつくる、小出太鼓のメンバーが太鼓を演奏しました。

小出太鼓は1983年に小出地区の青年会を中心に結成され、現在は小出太鼓育成会のもと、オリジナル曲の創作や演奏活動を行っています。

公演では熱のこもった演奏13曲が披露され、会場には迫力ある太鼓の音が響きわたっていました。 -

長野県内初 コンビニ交付スタート

上伊那の6市町村は、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」を全国のセブンイレブンで取得できるコンビニ交付を7日から始めました。

この取り組みは県内で初めてとなります。

コンビニ交付を行うのは、伊那市や駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村の6市町村で、県内で初めてのサービスです。

7日は、伊那市のセブンイレブン伊那みすず店で、市町村長や関係者が出席し開始セレモニーが行われました。

白鳥孝伊那市長は「最初は2種類だが、今後は、税関係など取得できる種類を増やし、利便性を高めていきたい」と挨拶しました。

株式会社セブンイレブンジャパンの星劭さんは「ニーズが高い行政サービスを積極的に取り入れ、近くて便利なコンビニにしていきたい」と挨拶しました。

テープカットに続き、早速、市町村長らは、機械を操作し、証明書を発行しました。

コンビニ交付は、住民基本台帳カードを使い、全国にある、およそ1万3千店舗のセブンイレブンで、住民場の写しと印鑑登録証明書を取得する事ができるものです。

時間は、午前6時半縲恁゚後11時までで、手数料は、一部あたり、250円。役所の窓口や自動交付機で発行する場合は、300円で、50円安くなっています。

コンビニ交付に必要な、住基カードの普及率は、6市町村で、およそ3万3千6百枚、19.4パーセントにとどまっています。 -

手良小でお手玉交流

伊那市の手良小学校4年生は7日、地域で豆の栽培をしている「まめまめくらぶ」のメンバーとお手玉遊びで交流しました。

7日は、まめまめくらぶのメンバー6人が手良小を訪れ、栽培した黒豆を中に入れた、お手玉を児童にプレゼントしました。

交流会は、お手玉遊びを通じて、地域で栽培した豆に親しんでもらおうと、毎年開かれています。

お手玉をもらうと、子ども達は、4縲・人のグループに分かれ、手の使い方や投げる高さなど教わりながら遊んでいました。

ある児童は、「テレビゲームと違い、うまく出来ると、達成感がある。今度は3個に挑戦したい」と話していました。

まめまめくらぶの向山ヒロ子代表は、「毎年この交流会で、子ども達から元気をもらっています」と話していました。 -

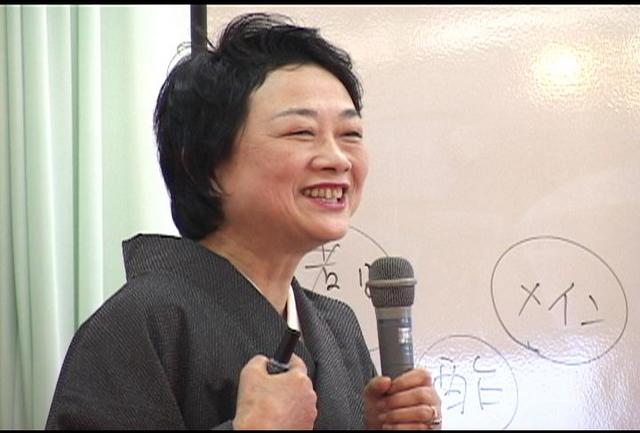

フレッシュミズ大学等公開講座 料理研究家が講演

女性を対象にしたJA上伊那のフレッシュミズ大学とミドルミズ大学の公開講座が5日開かれ、受講生が料理研究家の講演を聞きました。

年齢別の二つの大学の合同講座として開かれ、受講生や一般およそ160人が参加しました。

講師は、テレビやラジオなどに出演し、本も出版している長野市の料理研究家、横山タカ子さんです。

横山さんは、「母から娘に伝えたい味」をテーマに話しました。

料理の基本として一汁三菜を挙げ、具だくさんの味噌汁、酢の物、煮物、メインの一汁三菜に、玄米に近いご飯と漬物を加えた食事を作るよう提案しました。

横山さんは、「一汁三菜にあてはめて料理を作れば、食事の支度は楽に思えるようになる」と話していました。

また、身近な素材や季節の素材を使い、日本の伝統食、行事食、郷土食を中心に作ってほしいと話していました。

受講生たちは、メモを取りながら講演を聞いていました。 -

昔なつかしい自転車の紙芝居上演

伊那市美篶青島で6日、昔なつかしい自転車の紙芝居が上演されました。

紙芝居がやってくると、子供達は手作りのお金と駄菓子を交換してもらいました。

上演されたのは、忠臣蔵で知られる吉良上野介の家来で、後に出家し晩年を当時の青島村で過したとされる理鏡坊の話です。

理鏡様を語る会が、理鏡坊の功績を知ってもらおうと作った紙芝居で、今日は、子供達に興味を持って見てもらおうと昔なつかしい、自転車に乗せた紙芝居の舞台セットを作り上演しました。

語る会では、今後、子供に限らず大勢の人にこの紙芝居を見てもらいたいという事です。 -

信州農村歌舞伎祭

伊那市の伊那文化会館で6日、南信地域の農村歌舞伎が一堂に集まる信州農村歌舞伎祭が行われ、下伊那や木曽、伊那の農村歌舞伎の保存会3団体が出演しました。

このうち伊那市の中尾歌舞伎保存会は、源氏に滅ぼされた奥州安部一族の復讐を描いた「奥州安達原三段目 袖萩祭文の段」を上演し、見せ場になると観客からはおひねりが飛んでいました。

会場は、地元で鑑賞する雰囲気を再現するため桟敷席が設けられたほか、ロビーでは、各保存会の地元の特産品を集めた物産展も開催されました。

農村歌舞伎祭は、高齢化や後継者不足などを抱える保存会の支援や、団体同士の交流を目的に伊那文化会館が行っているもので、今回で5回目となっています。 -

講演会「保科正之と七人の女性」

旧高遠藩主保科正之と関係の深い女性達についての講演会が3日、伊那市のいなっせで開かれました。

これは、上伊那教育会賛助会が開いたもので、会員や一般およそ70人が講演を聞きました。

箕輪町の元教諭、大槻武治さんが、保科正之の生涯に深く関わった女性達について話しました。

大槻さんは、保科正之について研究し、歴史小説「保科正之 人生道中記」を執筆しました。

講演で大槻さんは、正之の母、お静について、2代将軍徳川秀忠との間に正之を出産し、正室お江与の方の嫉妬を恐れ、隠れて正之を育てたと説明しました。

高遠に来てからのお静は、正之が参勤交代で江戸に行く時、どんなに誘われても、江戸には正室お江与がいること、また正之の足手まといになってはいけないという思いから決して江戸には行かなかったと話しました。

大槻さんの歴史小説「保科正之 人生道中記」は、3月初旬に出版されることになっています。 -

伊那商工会議所 商業実践セミナー

伊那商工会議所の商業実践セミナーが3日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。

伊那商工会議所の商業部会と食品部会が開いたもので、会員らおよそ90人が講演を聞きました。

講師を務めたのは、山形新幹線の車内販売員、茂木久美子さんです。

茂木さんは、山形新幹線の山形と東京間の往復7時間で50万円を売り上げる、車内販売のカリスマと呼ばれています。

茂木さんは、車内販売のために一番大事にしているのは天気予報と話しました。

1週間の予報で暑い、寒いなどを大まかに把握し、当日は予報を確認し、さらに自分の肌で天気を感じるのだといいます。

天気によって車内販売のワゴンに並べる商品を考え、売りたい商品が乗客の目の前にくるように陳列していると説明していました。

また、心がけていることとして、自分からできるだけ乗客一人ひとりに声を掛けること、商品を勧める言葉が乗客にどう聞こえるか意識することを挙げていました。 -

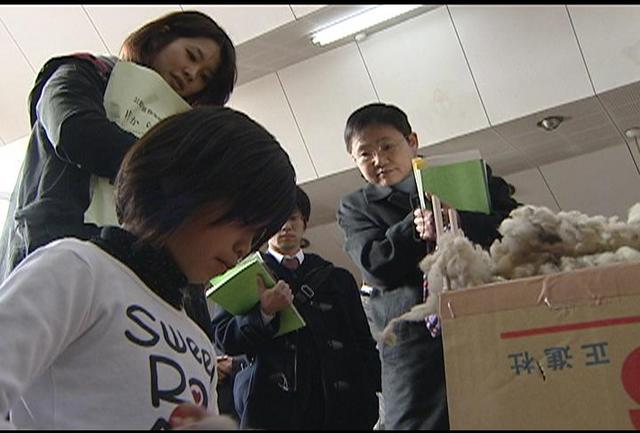

伊那小で公開学習指導研究会

総合学習を先進的に行ってきている伊那小学校で、5日、公開学習指導研究会が開かれ、訪れた人たちが総合学習を見学しました。

この日は、県内外から小中学校の教諭や大学生など、およそ500人が伊那小学校を訪れ、授業の様子を見学しました。

「総合的な学習の時間」は、平成12年に学習指導要領に取り入れられましたが、伊那小学校では、30年以上前から、動物の飼育や地域交流などの総合学習を行っています。

公開学習指導研究会は、特色ある伊那小学校の授業を全国に発信し、他校の教諭に意見を聞こうと伊那小学校などが開いているもので、今回で32回目になります。

この日は、27クラス全てで総合学習の様子が公開されました。

そのうち5年孝組では、子ども達が企画した人形劇や演劇、手品などの発表会を今月中旬に予定していて、この日は、発表会の練習を行いました。

手品が成功した場面では、訪れた教諭達からも歓声が上がっていました。

また3年剛組では、飼育している羊から刈りとった羊毛を使ってマフラーや帽子を作っていて、この日は毛糸を紡ぐ作業を行いました。

訪れた教諭たちは、子ども達に質問しながら、授業の様子を見学していました。

愛知県から訪れたある教諭は「生き物の飼育ひとつとっても、生死から、国語能力まで、本当に総合的な学習をしている。自分がこの学校の子どもだったら楽しかっただろうな、という授業をしていて参考になった」と話していました。

武田育夫校長は「美しいものは美しいと言える、感性豊かな子どもが育っているし、育てていきたい。子どもと教諭が一緒になって一生懸命やっている様子を見てもらえたらうれしい」と話していました。

伊那小学校では「今回の研究会でいただいた意見を参考にして、授業に活かしていきたい」としています。 -

冬の高遠フェスティバル

冬の高遠を楽しむイベント「冬の高遠フェスティバル」が5日、伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家で行われました。

この日は県内外からおよそ350人が訪れ、スノーシューや歩くスキー、ソリ遊びなどを楽しみました。

このイベントは、雪を使った遊びや体験活動を通じて、自然に親しんでもらおうというもので、今年で3年目になります。

スノーシューの体験では参加者が「大股歩きにならないように」と指導を受けながら雪の上を歩いていました。

ここ数日の暖かさで雪はかなり少なくなっていますが、参加者は雪の残っている場所を選んで歩いていました。

自然の家近くに設けられた長さ120メートルのソリ用常設コースでは、子ども達がソリ遊びを楽しんでいました。

あるスタッフは「雪は少なくなってしまったが、高遠の自然を楽しんでもらいたい」と話していました。

冬の高遠フェスティバルは6日までで、6日は申し込みをした参加者によるそりすべり大会が行われる予定です。 -

ゆめわーく 新年お茶会

伊那市の障害者社会就労センターゆめわーくは、「新年お茶会」を福祉まちづくりセンターで31日開き、地域のお年寄りと交流しました。

お茶会には、ゆめわーくのメンバーと、高齢者クラブなどのお年寄りの合わせて150人が参加しました。

お茶会は、地域の人との交流を目的に毎年この時期に開かれています。

31日は、伊那市の煎茶道方円流の会員らが、正月に飲むと縁起がいいとされている大福茶を振舞いました。

参加者らは、香りや味を楽しみながら交流を深めていました。 -

ぽかぽか陽気の立春

4日は、立春。

伊那の最高気温は、午後2時46分に10.9度を記録するなどぽかぽか陽気となりました。

伊那市長谷の常福寺では、陽があたる南側の斜面を中心に福寿草が咲き初めています。

常福寺の福寿草は、1万株と言われていて、見頃は、3月中旬頃になるということです。

4日、伊那の最低気温は、平年より5度ほど高いマイナス2.9度で3月中旬、最高気温は、平年より5.4度高い10.9度で3月下旬並みの陽気となりました。

長野地方気象台によりますと、この暖かさは、高気圧に覆われているため冬型の気圧配置にならないためで、1週間ほど続くということです。 -

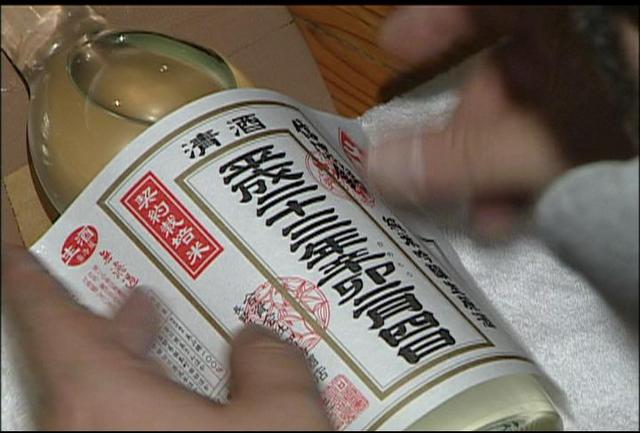

宮島酒店 信濃錦立春朝搾り

立春の4日、伊那市荒井の日本酒信濃錦の蔵元、宮島酒店で、搾りたての生原酒「立春朝搾り」の出荷作業が行なわれ、無病息災、家内安全などの願いが込められた縁起酒が消費者のもとに届けられました。

あたりがまだ暗い午前5時、宮島酒店では、搾りたての生原酒が瓶詰めされていました。

信濃錦立春朝搾りは、今年で11年目になります。

全国各地の酒販店などが加盟する日本名門酒会が立春に出来た新酒を当日に飲んでもらおうと14年前から行なっていて、全国の38の蔵が参加しています。

日本酒の消費が伸び悩む中で、世界一日本酒が売れる日として定着していて、全国では、14万本の出荷を見込んでいます。

宮島酒店では、4日、去年並みの3,500本を出荷しました。

信濃錦を取り扱っている中南信エリアの酒販店関係者が、搾りたての酒が入ったびんに、平成23年辛卯2月4日、大吉大福などと印刷されたラベルを貼っていました。

家内安全などと書かれた招福札には、名入れのサービスも行なわれます。

立春朝搾りは、伊那谷で契約栽培された減農薬の酒米美山錦を使用した純米吟醸酒で、宮島酒店では、春の始まりにふさわしいフレッシュな味を楽しんで欲しいと話しています。

この立春朝搾りは、原則予約制ですが、一部酒販店で小売も行なっています。

価格は、720ミリリットル入りが1,575円、一升は、3,150円となっています。 -

伊那市景気動向 円高警戒 2極化進む

伊那市の緊急経済・雇用対策本部は、去年12月に行なった景気動向調査の結果を4日公表しました。

製造業では、円高による先行き不透明感、建設業では、2極化が進み、厳しい状況が浮き彫りとなっています。

調査は、去年12月に行なわれ、製造業・建設業で109社、商業・サービス業・飲食業などで111社から回答がありました。

製造業で、前の年と同じ時期に比べ、受注量はどうかとの問いに、増えたと回答したのは、前回の48.8パーセントから32.4パーセントに減少しています。

半年前と比べても、前回39.8パーセントだったのに対し20.8パーセントにとどまっています。

ただ、変化なしと答えた企業が39.8パーセントから50.6パーセントに増えていることから、伊那市では、ある程度受注が落ち着いてきている状況と分析しています。

3ヶ月先の見とおしについては、現在の8割に減少すると答えた企業が前回の11.1パーセントから31.1パーセントに増えていて、円高の影響による先行きの不安感が反映された結果となっています。

建設業は、前の年と同じ時期に比べ、受注量はどうかとの問いに、増えたと回答したのは、前回の32.1パーセントから24.2パーセントに減少しています。

半年前と比べても、前回37.9パーセントだったのが、22.6パーセントに減少しています。

3ヶ月先の見とおしについては、増加すると答えた企業が1社もなく、8割に減ると答えた企業が31.1パーセント、6割に減ると答えたのが9.5パーセント、景気回復の時期については、2年以上先と回答した企業が77.8パーセントにのぼりました。

商業関係については、売り上げ額は、1年前の状況とほとんど変わっていませんが、デフレ等の影響で収益率は、落ちてきています。

雇用情勢は、先行きの不透明感から採用に慎重になっている企業が多くなっています。

ある建設業者は、「賃金カット、人員整理、などなんとかして会社を維持してきたが、この状態では、大幅な規模縮小を考えざるを得ない」と回答しています。 -

クリスマスローズの展示・販売会

クリスマスローズの展示・販売会が4日から、伊那市のきたっせで開かれています。

会場には、白や黄色など色とりどりのクリスマスローズおよそ200点がならんでいます。

展示会は、松本市の観光農園あずみ野花園が、4年前から毎年開いているものです。

クリスマスローズは、ヨーロッパ原産のキンポウゲ科の花で、この時期に見ごろをむかえます。

花びらのように見えるのが「蕚」という花びらを支えている部分で、蕚を観賞するのが一般的です。

また、蕚が落ちないことから、受験生の家族などにも人気があるということです。

あずみ野花園園主の山・ス和男さんは「クリスマスローズは簡単に育てることができるきれいな花なので、興味をもってもらえればうれしい」と話していました。

展示・販売会は、7日月曜日まで伊那市のきたっせで開かれています。 -

伊那西部保育園でAED講習会

伊那市は、市内の全ての保育園にAEDを設置することに伴い、保育士や近隣住民を対象に講習会を開いています。

2日は、伊那西部保育園で講習会が開かれ、保育士や地元の住民が伊那消防署の署員からAEDの使用方法について講習を受けました。

伊那市では、国の補助を受け、来月中旬までに市内全ての保育園と幼稚園、学童クラブや子育て支援センターなど32か所に1台ずつAEDを設置します。

講習会は、保育園の近隣住民もAEDが使用できるように、地域にも参加を呼びかけました。

伊那西部保育園の春日朝子園長は、「一人だと気が動転してしまうかもしれないので、多くの保育士が使用方法を学び、万が一の時は連携して対処したい」と話していました。 -

小松養蜂園がイチゴ贈る

伊那市御園の小松養蜂園は3日、伊那市の障害者社会就労センターを利用している人たちに、イチゴをプレゼントしました。

市内には障害者社会就労センターが4か所あり、およそ140人が利用しています。

3日は、小松養蜂園の小松実治社長が伊那市の障害者社会就労センター「ゆめわーく」を訪れ、イチゴおよそ140パックを贈りました。

ゆめわーくでは小松養蜂園で使う巣箱を作っていて、イチゴはそのお礼に贈りました。

小松さんによりますと、ゆめわーくでは年間およそ4千箱の巣箱をつくり全国に出荷しているということです。

利用者は、嬉しそうにイチゴを受け取り、小松さんに感謝していました。 -

三峰川河川敷で樹木伐採作業

三峰川の環境保護活動を行っている三峰川みらい会議は30日、河川の環境と景観を守ろうと、河川敷内の樹木の伐採作業をしました。

三峰川みらい会議の会員や一般のボランティアなど35人が参加し、高遠町小原の三峰川河川敷で、外来種のニセアカシアなどを伐採しました。

三峰川みらい会議は、河川環境と景観の保全、治水対策などを目的に、毎年この時期に伐採をしていて、今年で6年目になります。

参加者は、グループに分かれてチェーンソーで木を切り倒し、運びやすい長さに切っていました。

伐採した樹木は、参加者が持ち帰り、薪として利用するということです。

関係者は、「伐採作業によって少しでも環境を良くして、皆が河原で憩えるようにしたい」と話していました。

1812/(木)