-

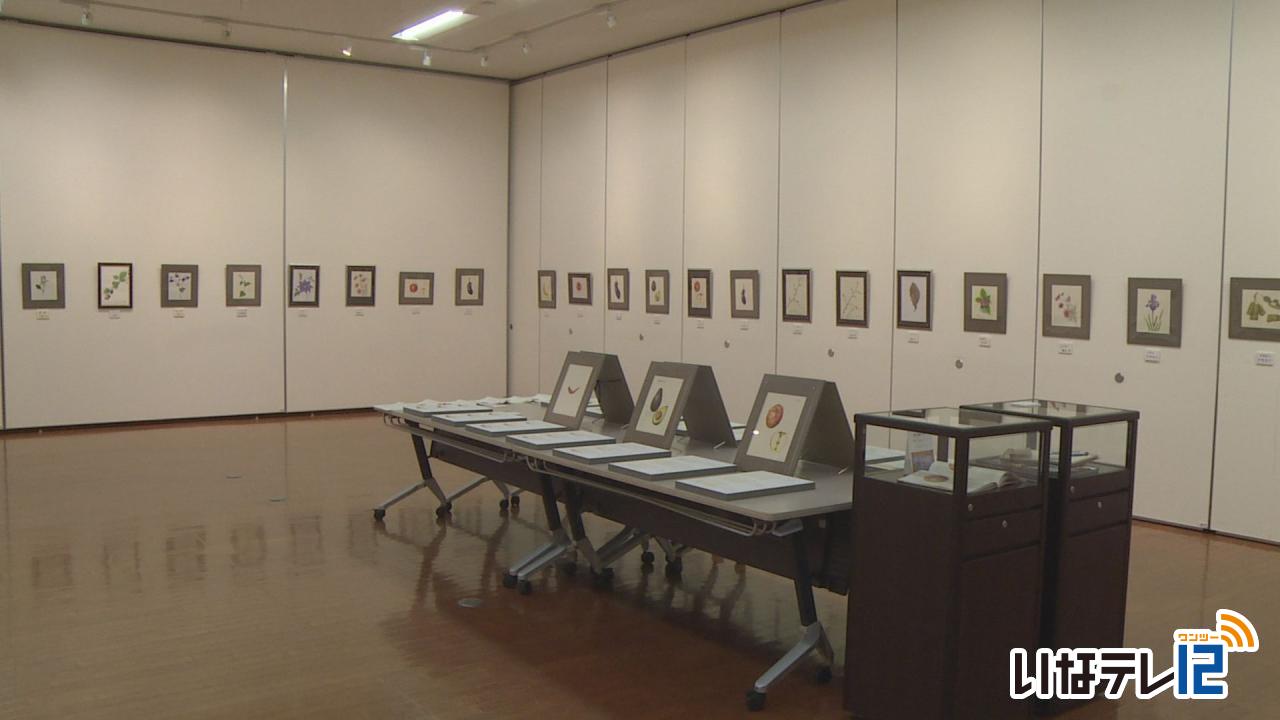

野村陽子さん細密画教室 生徒作品展

「色えんぴつで描く野村陽子の植物細密画教室生徒作品発表会」が12日から伊那市のかんてんぱぱホールで始りました。

会場には教室に通う生徒26人の作品およそ50点が展示されています。

教室は去年8月に始まり1年経つのに合わせて今回初めて開かれました。

絵を描くことを楽しんでもらおうと手軽に始められる色えんぴつを使って描いています。

野村さんの教室には長崎県や愛知県など県外から通う人もいるということです。

生徒の一人の宮坂松甫さんは5年ほど前に野村さんの作品に出合いました。

かんてんぱぱの野村陽子植物細密画館では野村さんの作品が常設で飾られています。

「色えんぴつで描く野村陽子の植物細密画教室生徒作品発表会」はかんてんぱぱホールで18日月曜日まで開かれています。

-

伊那まちの昔と今を見比べる 伊那市創造館企画展

伊那まちの昔と今を比べてその遷り変りを知ることができる企画展が、伊那市の創造館で開かれています。

会場には、かつて通り町の象徴となっていた王冠ネオンアーチの模型や商店街を写した写真などが展示されています。

企画展は、1966年の伊那まちを舞台にした自主制作映画が来年公開されることに合わせて、昔と今の商店街の遷り変りを見てもらおうと開かれているものです。

こちらは、昭和34年1959年に建設された王冠ネオンアーチをCGで再現したものです。

1995年に撤去されるまで、36年間にわたり伊那まちの象徴となっていました。

他に、荒井から山寺までの街並みの模型が展示されています。

会場では他に、上伊那地域にあるJR飯田線のそれぞれの駅を写した写真が展示されています。

伊那市創造館の企画展伊那まち1966は、12月25日月曜日まで開かれています。

入場料は無料です。 -

楠洲流竜西吟詠会 50周年記念大会

楠洲流竜西吟詠会の50周年記念大会が、27日に伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

50周年記念大会では、支部ごとに演目を披露しました。

会員は、漢詩や短歌、俳句などを独特の節回しで吟じていました。

竜西吟詠会は、多い時で100人以上の会員がいましたが、現在は高校生から90代までの38人となっています。

1974年に発足し、今年50周年となりました。

月に3回から4回公民館などに集まり練習をしています。

他に、剣舞の披露もありました。

大槻志洲会長は「50周年の節目を迎えることができ、うれしく思う。今後も楽しく仲間と支え合って健康長寿に繋げていけるよう元気に取り組んでいきたい」と話していました。 -

ふれあい広場が4年ぶりの通常開催

伊那市社会福祉協議会の福祉の祭り「ふれあい広場が」が10日に伊那市の福祉まちづくりセンターで4年ぶりに通常開催されました。

10日は市内の福祉施設やボランティアなどおよそ40団体が参加しました。

このうち伊那手話サークルのブースでは訪れた人が手話を教えてもらっていました。

輪っこはうす・コスモスの家のブースでは自主製品の販売が行われました。

センター内に設けられた展示スペースでは各福祉施設の作品が飾られました。

今年は4年ぶりに通常開催となりました。

会場に設置されたステージでは11団体がダンスや歌の発表を行いました。

ふれあい広場は、地域住民に福祉団体の活動を知ってもらい、共に生きる福祉のまちづくりを目指そうと伊那市社協が開いているものです。

-

伊那市西町にパン店「ベーカリースリール」が15日オープン

伊那市西町に、パン店「ベーカリースリール」が、15日にオープンします。

ベーカリースリールは、西町の伊那バス本社南側にある「お持ち帰り専門店OMODAYA」の隣りにオープンします。

看板商品のフランスパンは、県内産の小麦を使用し、2日間低温熟成させたもので、香りが良く素材の味が楽しめるということです。

価格は、1つ290円です。

こちらの食パンは、耳の部分はパリっと、中はモッチリとした食感が楽しめるということです。

価格は、ハーフサイズが250円、1本が500円です。

10日は、新規開店に伴う報道発表会が開かれました。

店主の向山俊勝さんは、手良出身の51歳です。

20年以上パン製造会社に勤務していた向山さんは、30代のころから自分の店を持つことが夢だったということです。

伊那商工会議所やアルプス中央信用金庫から創業計画に関する支援を受け、今回オープンすることになりました。

11日と12日はプレオープンを予定していて、本オープンは15日金曜日となっています。

常時30種類ほどを販売するということで、今後はOMODAYAとのコラボ商品も計画しています。 -

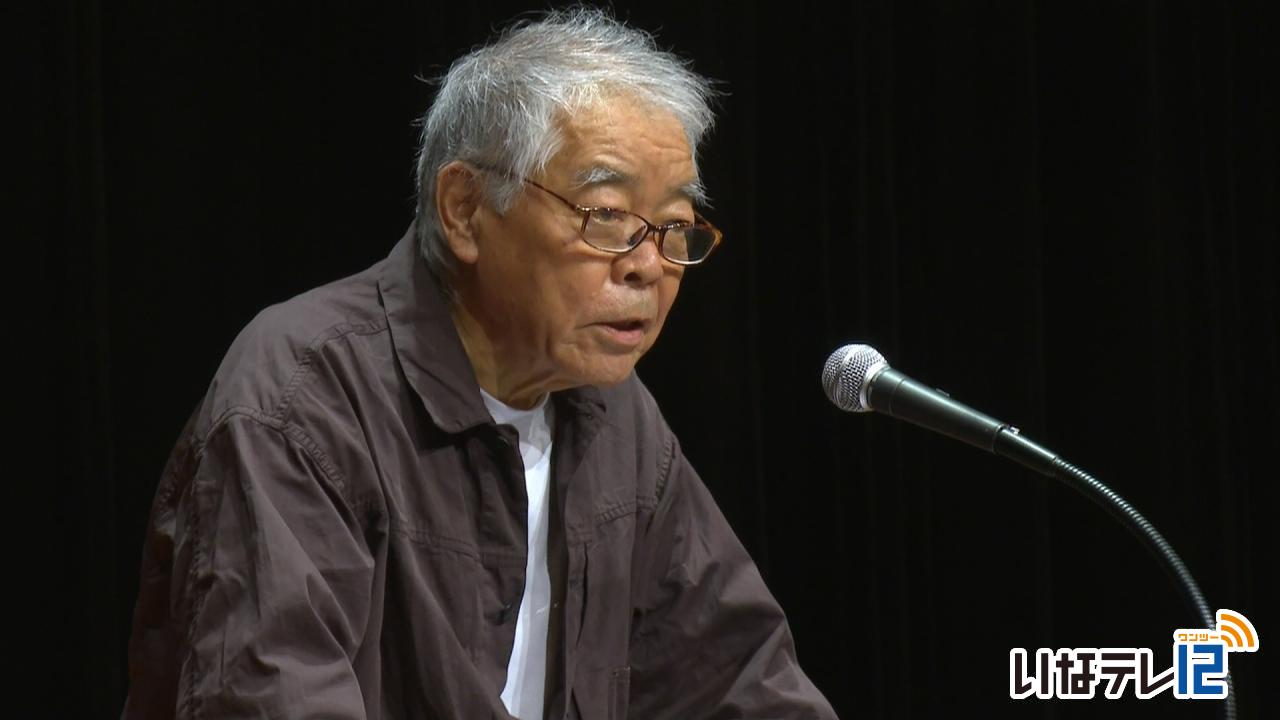

千両千両井月さんまつり

漂泊の俳人、井上井月の功績を顕彰する「千両千両井月さんまつり」が9日に伊那市のニシザワいなっせホールで行われました。

今回は「新しい井月像と俳句の世界」というテーマで、研究者や俳人の9人が各々の井月像を発表しました。

井上井月は幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人です。

駒ヶ根市出身の俳人伊藤伊那男さんは、井月の俳句を紹介しながら発表をしました。

伊藤さんは「井月は40歳頃に伊那谷に来るまで、暑き日やひれを包みてあぶる鯛など、その時代の高価な食材の句を多く詠んでいる。

乞食などといわれる前は、井月はいい暮らしをしていたのではないか。このような俳句から新たな井月像が分かってくればおもしろい」と話していました。

このイベントは、井上井月顕彰会が井月を通して地元の歴史や文化を知ってもらおうと開いたもので、今年で11回目となります。

イベントには全国からおよそ50人が参加しました。

-

南福地御柱祭 山出し

7年毎に1度伊那市富県南福地で行われる御柱祭で、柱を山から里へ下ろす山出しが9日に行われました。

この日はおよそ50人の氏子が集まり、それぞれ担当の柱を山から里へと引き出しました。

今回の山出しは、氏子の高齢化などの理由から、トラクターで柱を引っ張りました。

-

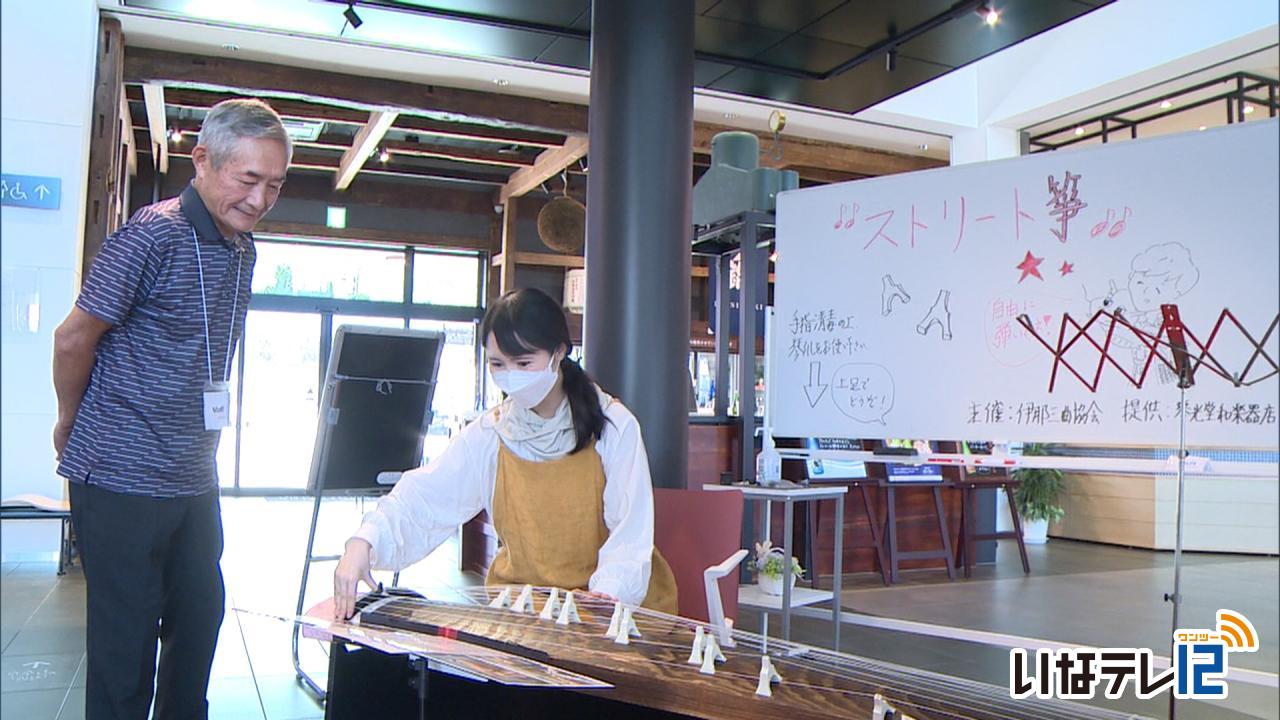

伊那三曲協会 ストリート箏設置

伊那の和楽器の演奏家でつくる伊那三曲協会は、和楽器人口の拡大を目的に、自由に箏に触れ演奏することができるストリート箏を設置設置しています。

伊那市のかんてんぱぱガーデン複合施設モンテリイナの一角にストリート箏のコーナーが設けられていました。

伊那三曲協会が、和楽器の普及を目的に今回初めて行いました。

コーナーには、訪れた人が立ち寄り、箏の演奏を楽しんでいました。

このストリート箏は、10日も行われるということです。

-

ラーメン屋「原点」 9月9日、開店30周年に

伊那市のいなっせ南側のラーメン屋原点は、9日にオープン30周年を迎えます。

原点のラーメンと言えば、極太のストレート麺にトンコツスープ。

基本は、塩、しょうゆ、みそ。

油そばも外せません。

原点店主、酒井孝志さん66歳。

ここ10年は入退院を繰り返し、休業を余儀なくされたことも。

今も病院通いの日々ですが、妻なみよさんにも支えられ、この日も店に立っていました。

5日、新聞社の取材。

記者も納得の原点の味です。

新聞記者「食べ応えがあり、私の好みにマッチした味です。」

酒井さん、1993年、平成5年に伊那市荒井青木町のこの地にラーメン屋を開業。

当時は、どさん子でした。

その後、原点としてリニューアル。

9日で開店30年になります。

酒井さん「長いようであっという間の30年だった。」

地元の高校野球部の寄せ書きで埋まる店内。

子どもがいない酒井さん夫婦は、わが子のように子どもたちに寄り添いました。

妻なみよさん「小遣いのない子には、チャーハンを作ってあげたことも。」

開店から9日で30年。

時は流れました。

妻なみよさんも入院するなど、二人三脚で営んできた原点も存続の危機に。

孝志さんが店に出られるのは週に4日ほど。

助っ人が必要になりました。

河内祐貴さん(25歳)。

高校時代から原点の味を知っていた河内さん。

これまでもたびたび店を手伝っていましたが、今年3月からは、毎日店を手伝っています。

河内さんが入って新しいメニューも登場しました。

河内さんには夢があります。

河内さん「大きく何かを変えるというよりは、原点全盛時代を取り戻したい。部活終わりの高校生がバタバタと入ってくるような店にしたい」

酒井さんは、二代目に託すようなまなざしで隣にいました。

まちのラーメン屋原点は9月9日に開店30周年を迎えます。 -

転倒リスクを見える化測定会

伊那市は市民なら誰でも参加できる「転倒リスクを見える化測定会」を市役所で8日初めて開きました。

測定会では、立った状態でのバランス感覚などを測る「立位年齢」や筋肉量、骨密度の測定をします。

このうち立位年齢は、目を閉じた状態で測定器の上に立ち、センサーを付け1分間手を動かし、バランス感覚や反応速度を測定します。

結果は印刷され、訪れた人達は担当者からアドバイスを受けていました。

91歳のこちらの男性の立位年齢は71歳という結果でした。

会場では他に、パワーアシストスーツの体験ができます。

伊那市では昨年度からパワーアシストスーツを活用した運動プログラムを行っていて、測定会は新産業技術を活用した健康増進事業の一環で行われました。

測定会への参加は無料で、次回は来月3日に伊那公民館で開催予定です。

-

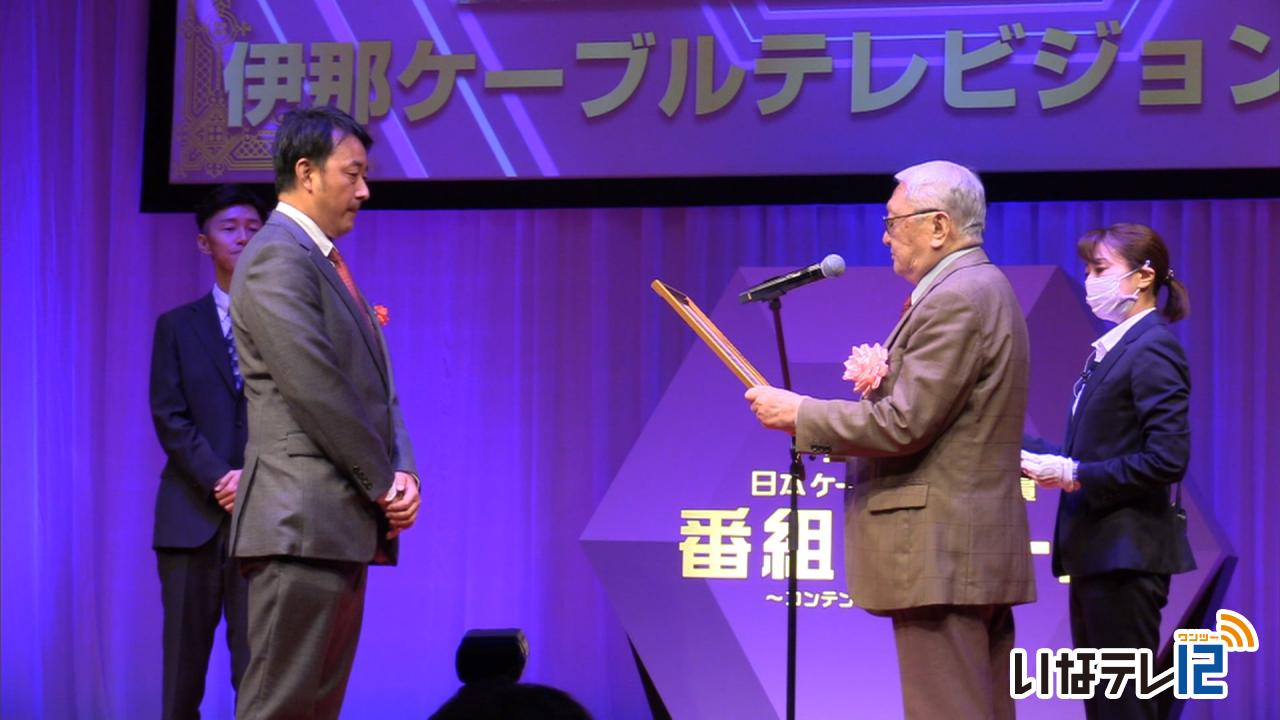

番組アワード ICT制作番組が優秀賞とNHK WORLD-JAPAN賞

第49回日本ケーブルテレビ大賞番組アワードで、伊那ケーブルテレビが制作した29分番組「伊那まちの理髪店~吉田理容館~」が優秀賞とNHK WORLD-JAPAN賞を受賞しました。

受賞式は7日、東京都で行われました。

伊那ケーブルテレビが制作した「伊那まちの理髪店~吉田理容館~」は、コンペティション部門で優秀賞を受賞しました。

この番組は、伊那市荒井の通り町商店街にある、創業130年を超える吉田理容館と、現役の理容師として店を守り続ける、現在87歳の吉田里美さんに密着したドキュメンタリーです。

また、同時にNHK国際放送局が「世界に広めたい番組」を基準に選ぶ、NHK WORLD-JAPAN賞も受賞しました。

ノミネート作品の中から1つだけに贈られる賞で、伊那ケーブルテレビは初の受賞となりました。

NHK国際放送局の田中淳子局長は、「さりげないやりとりやユーモアで圧倒的なリアリティがあり、冒頭から引き込まれた。ローカルからグローバルにつながる作品だった」と評価しました。

番組は今後、国内外で放映されることになっています。

番組アワードには、全国のケーブルテレビ局から160作品が寄せられました。

-

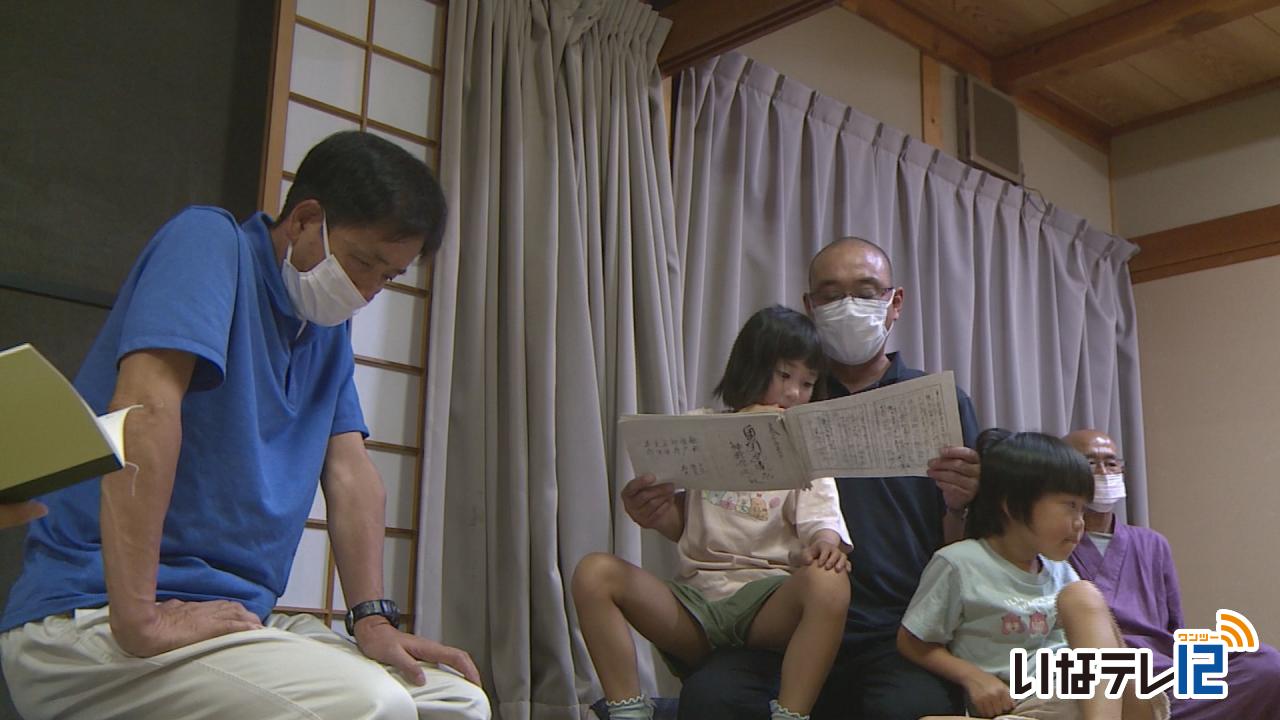

中尾歌舞伎 秋の特別公演へ顔合わせ

伊那市長谷の農村歌舞伎 中尾歌舞伎保存会は、11月23日に予定されている公演に向け顔合わせを、中尾座で7日夜行いました。

中尾歌舞伎保存会は、11月23日に伊那文化会館で開かれるJA上伊那年金友の会生きがい教室で、演目を披露します。

この日の夜は、関係するスタッフの顔合わせが行われました。

上演するのは、奥州安達原三段目袖萩祭文の段です。

袖萩は、十一の娘・お君に手を引かれ、敵方の夫と駆け落ち以来、10年ぶりに実の家に戻ります。

盲目で乞食となった娘と、孫を目の前にして、父親の平傔丈直方と母親は、本心を隠し、塀の外から二人を中に入れません。

前半は、母子の情愛、家族の悲哀が見せ場となっています。

後半は、袖萩の夫 安部貞任と、袖萩の妹が嫁いだ八幡太郎義家が戦場での再会を誓います。

顔合わせでは、出演者が、台本を読み合わせていました。

なお、JA上伊那年金友の会生きがい教室は、一般には公開されません。

-

マツタケが少雨で出始め遅れる

秋の味覚マツタケのシーズンです。

例年は8月上旬から出始めるマツタケですが、今年は雨が少ないため出始めが遅れています。

伊那市の産直市場グリーンファームです。

この時期になると、マツタケの特設コーナーが設けられますが、今年はまだマツタケが並んでいません。

グリーンファームの入荷のピークでは今年は土用マツタケも含めてまだ1本も入荷していないと話していました。

伊那市富県新山のマツタケ博士、藤原儀兵衛さんです。

藤原さんが管理する山に今年の状況を確認するため特別に入らせてもらいました。

藤原さんは65年以上マツタケの管理を行っています。

藤原さんによると今年6月頃は例年の1割ほどしか採れなかったということです。

秋のマツタケは例年であれば8月上旬から出始め、10月上旬から中旬に収穫のピークを迎えます。

今年はシーズンに入っても、1本も見つけることができていないということです。

気温が高いことと雨が降る日が少ないためマツタケが出てこないということですが・・・

雨が降ればマツタケの豊作に期待ができるということです。

-

伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会 伊那本線利用者減少など報告

伊那市・箕輪町・南箕輪村が連携して人口の定着を図る、伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が、伊那市役所で8月24日に開かれました。

この日は、委員ら30人が出席し、公共交通や移住・定住など、各部会が昨年度の取り組みや今年度の実施計画について報告しました。

このうち、地域公共交通部会では、伊那市から箕輪町まで運行しているバス、伊那本線について、新型コロナの影響で、3年連続で利用者が減少していると報告しました。

利用者は、2019年度の2万2,549人に比べ、昨年度は1万7,929人となりました。

部会では、乗り合いタクシー、ぐるっとタクシーなど、伊那市が取り組む移動支援サービスの充実が理由として挙げられるとしています。

新型コロナ5類移行により、外出の機会が増えることを見越し、今後は関係機関と利用しやすい環境を整えたいとしています。

協議会では、人口定着を目的に、産業や公共交通、移住・定住などに関わる事業を行っています。

-

くりの出荷始まる

伊那市富県で秋の味覚くりの出荷が始まりました。

富県のおよそ3ヘクタールに250本の木が植えられているくり園。

富県の住民でつくる高烏谷栗栽培組合が遊休農地解消のため2004年に「くり栗坊主園」としてオープンさせました。

しかし、高齢化により3年ほど前に組合が解散しました。

現在は、駒ヶ根市の小林優希さんがくり園を運営しています。

出荷作業は6日から始まり、パートたちが木から落ちた栗を拾い集めていました。

収穫した栗は、一度水で洗い、その後選別作業を行います。

小林さんによりますと今年は気温が高い日が続いたため、実が例年よりひと回り小さいということです。

収穫した栗は、高森町の加工場などに出荷されます。

去年はおよそ5トンを出荷したということです。

作業は、10月上旬まで行われます。 -

伊那北高校合唱コンクール

今年で56回目となる伊那市の伊那北高校の伝統行事、合唱コンクールが伊那文化会館5日、行われました。

最優秀賞には、3年D組が選ばれました。

4年振りに通常開催となった合唱コンクールでは、1年生から3年生まで、合わせて19のクラスが歌声を披露しました。

クラスごと曲を決め7月から練習に取り組んできたということです。

生徒たちは、日ごろの練習の成果を発揮し、息の合った歌声を披露していました。

審査の結果、3年D組が最優秀賞となりました。

最後にはアンコール演奏が行われ、3年D組が合唱曲「虹」を歌いました。

第56回伊那北高校合唱コンクールの模様は10月7日の午後2時から放送します。

-

田楽座 稽古場公演16日から

伊那市富県を拠点に活動している歌舞劇団田楽座は、稽古場を舞台にして演目を披露する稽古場公演を16日から3日間行います。

この公演は今回で30回目を迎えます。

6日は、田楽座のメンバーが稽古を行っていました。

公演は田楽座の活動を知ってもらう場にしようと1991年10月から年に1度行われていて、今年で30回を迎えます。

公演では、東京都八丈島の民謡や太鼓で構成した演目、田楽座が新たに創作した太鼓の曲などを披露する予定です。

この春、入座した奈良県出身の千葉あづみさん19歳です。

稽古場公演には初めて出演します。

田楽座の稽古場公演は、16日、17日、18日の3日間、伊那市富県の稽古場で行われます。

入場料は1800円です。

稽古場公演30回と創立59年の記念企画として、30歳と59歳の人を無料で招待します。

ホームページや電話などで予約を受け付けています。 -

観光案内を英語で 入門ガイド講座

伊那地域の観光案内を英語で行う、英語ガイドの入門講座が5日に伊那市のいなっせで開講しました。

講座には上伊那のおよそ25人が参加しました。

講師は箕輪町で英会話教室をしているアメリカ出身のブレット・アダムズさんが務めました。

この日は第1回の講座として、自己紹介をしながら参加者同士で質問をしていました。

この講座は伊那英語ガイドクラブが伊那市協働のまちづくり交付金を活用して開いたものです。

伊那英語ガイドクラブは、ALT(外国人指導助手)や留学生を対象とした伊那谷の観光ガイドを目的に2006年に結成され外国人と交流をしています。

講座は初心者には英語に触れるきっかけに、上級者には英語でのガイドについて学んでもらおうと開かれています。

伊那英語ガイドクラブでは「伊那地域でも実際に外国人との交流をして欲しい」と話していました。

講座は全7回を予定していて、集大成として11月18日・19日に市内で行われる観光ツアーでガイド体験を行うということです。

-

山での暮らしや林業を体験「山暮らしkikori塾」

全国からの参加者が、山での暮らしや林業を体験する「山暮らしkikori塾」が8月27日に伊那市高遠町山室の森で開かれました。

この日は東京都や高知県など県外を中心に6人が参加しました。

講師は伊那市高遠町で森林整備をしている盛木材の盛太志代表が務めました。

kikori塾は、山や林業に関心がある人にチェーンソーなどの基本的な知識や技術を学んでもらおうと、伊那市が去年から開いているものです。

今年6月に開かれた1回目でチェーンソーの使い方を学び、きょうは実際に山に入り木の伐採を体験しました。

参加した人達は、木を倒す方向や刃を入れる角度を盛さんに教わりながら、杉を切り倒していました。

切り倒した木は枝払いをして、一定の長さに切り分けていました。

kikori塾はあと1回開かれ、広葉樹の伐採と搬出、加工まで行うということです。

-

西春近北小 スマート農業学ぶ

伊那市の西春近北小学校の5年生が、自分たちが栽培している学校近くの田んぼで、ドローンを使ったスマート農業について5日学びました。

5日は、西春近北小学校の5年生が、学校近くの田んぼで農薬散布用ドローンを見学しました。

この取り組みは、伊那市の学校対象のスマート農業講座として初めて行われました。

伊那市山寺でドローンを使った農業支援に取り組む会社を運営する加藤航太さんが講師を務めました。

農薬散布用のドローンは一度に5キロの農薬を散布することができます。

5日はデモンストレーションで水を散布しました。

加藤さんは、「人力で散布すると30分かかりますが、ドローンを使うと10分になり、作業効率が3倍になります」と話していました。

その後、子どもたちは、小型のドローンを使って操作を体験しました。

コントローラーを手に、ドローンを動かしていました。

西春近北小学校の5年生は、米作りについて学んでいて、最新の技術についても理解を深めようと受講を希望しました。

西春近北小では、来月稲刈りを行うということです。

市では今後も希望があれば学校向けにスマート農業講座を開催するということです。

-

高齢者肺炎球菌ワクチン 自己負担額減額へ

伊那市の白鳥孝市長は、65歳以上が対象の高齢者肺炎球菌ワクチンについて、来年度から自己負担金を減額したい考えを示しました。

これは、5日市役所で開かれた市議会一般質問の中で議員の質問に答えたものです。

高齢者肺炎球菌ワクチンは、現在65歳以上の人が対象となっていて、自己負担金は上伊那8市町村で一律5,000円となっています。

市民からは、自己負担金軽減の要望が寄せられていたということです。

白鳥市長は「来年度から自己負担金を軽減する方向で上伊那郡内の市町村と調整を進めている」と話していました。

来年度以降のワクチン接種の対象者については国の方針に従うということです。

-

旧井澤家住宅で音楽レク

伊那市西町の旧井澤家住宅で5日に介護予防の音楽レクリエーションが開かれました。

講師は伊那市在住の歌手で音楽療法士の春日くに子さんが務めました。

参加した人たちは、春日さんと懐かしの歌謡曲を歌ったり、曲に合わせて体を動かしたりしていました。

春日さんは「歌って踊ることで身体機能の向上と脳の活性化に繋がる」と話していました。

このレクリエーションは、旧井澤家住宅を管理している伊那部宿を考える会が開いたもので、およそ40人が参加しました。

-

地域を知る研修 小学校の教職員が参加

伊那市の美篶小学校資料館の保全活動を行っている資料館運営委員は教職員向けに地域を知る研修会を8月22日に開きました。

研修会は木造の旧校舎を利用した資料館で開かれ、美篶小学校の教職員20人ほどが参加しました。

資料館運営委員会副委員長の矢島信之さんが準備した資料を基に地域の歴史などを学びました。

矢島さんは美篶小学校の校歌は1915年に上伊那で4番目に出来たと話していました。

また、研修会ではバスで移動し三峰川の歴史や霞堤防の成り立ちを学びました。

参加した教職員は「自分たちの学習にもなった。今後児童に伝えていきたい」と話しました。 -

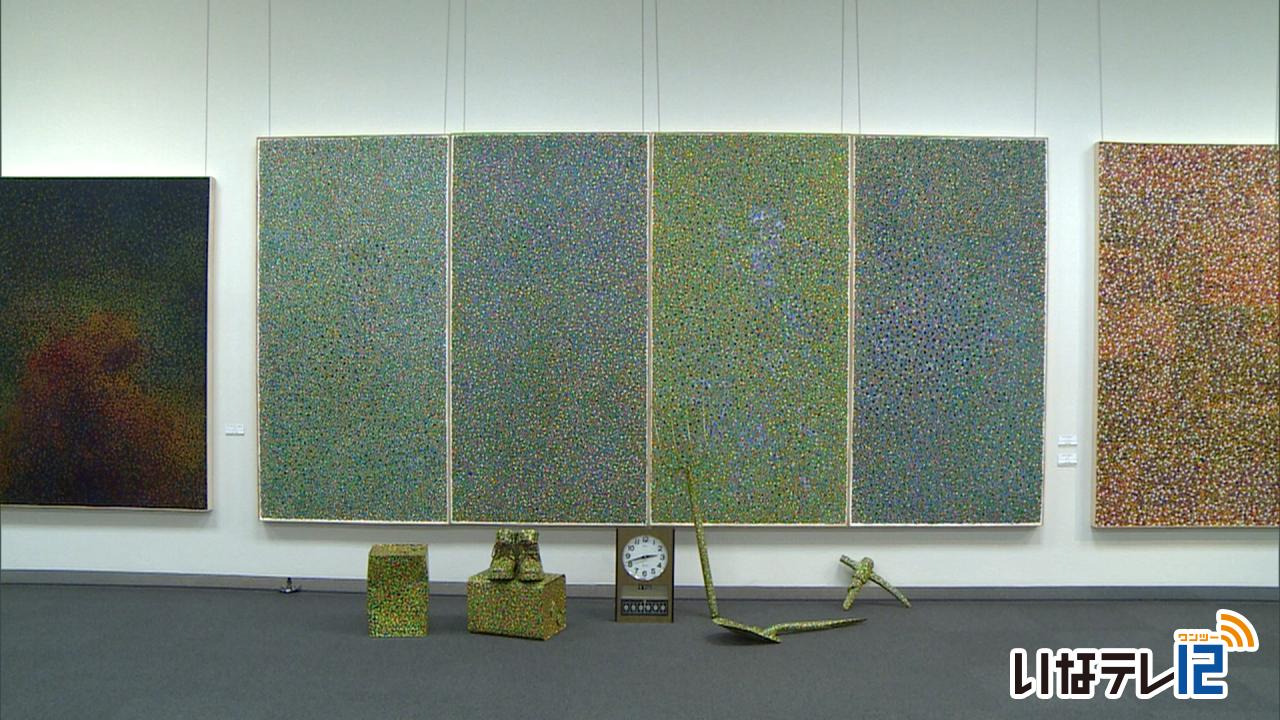

モダンアート信州トリエンナーレ

県内で活動する現代美術の作家による作品展「モダンアート信州トリエンナーレ」が伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、県内で活動する8人の抽象画や立体作品など約70点が展示されています。

作品展は、モダンアート協会に所属する県内の作家が、今後定期的に発表の場を作っていこうと去年信州支部を立ち上げ、今回初めて開きました。

信州支部支部長で箕輪町の山本祐司さんの空間展示作品「ホット・スポット」です。

2011年の福島第一原発事故をテーマに作った作品です。

目には見えない「原発のちり」が様々な場所に降り積もった様子を表現しているということです。

モダンアート協会信州支部では「多くの人に現代美術に親しんでもらいたい」と話していました。

モダンアート信州トリエンナーレは7日木曜日まで伊那文化会館で開かれています。

入場は無料です。

-

「西駒んボッカ」薪を背負い山小屋へ

中央アルプス将棊頭山山頂直下にある伊那市が所有する山小屋「西駒山荘」に薪を運ぶ登山レース「西駒んボッカ」が3日に行われました。

スタート地点となっている伊那市の鳩吹公園では、受付を済ませた選手が薪を入れたリュックを背負っていました。

薪は一束が3キロで、3キロ部門は1束、15キロ部門は5束を運びます。

選手はリュックに薪を詰め入れたり、括り付けていました。

準備を済ませた選手たちは午前6時30分に一斉にスタートしました。

スタートからおよそ5キロ地点の桂木場です。

ここからは登山道を走るコースで西駒山荘まではおよそ6・5キロ、標高差1,430メートルを駆け上がります。

今年のレースには160人が出場し、合わせておよそ1トンの薪を西駒山荘へと運びあげました。

西駒んボッカは、西駒山荘の建て替えに必要なレンガを運ぶ大会として2013年に始まりました。

レンガ数が目標に達したことから2016年から薪を運ぶ大会にリニューアルしました。

総合1位となったのは新潟県の貝瀬淳さんでタイムは1時間56分21秒でした。

15キロの優勝は、群馬県の松本陽介さんで、タイムは2時間32分42秒でした。

運ばれた薪は西駒山荘に設置された薪ストーブで使用することになっています。

-

環境学習 モデルカー製造工程公開

伊那市や日産自動車は、使用済みのペットボトルのキャップを原料に環境学習の教材となるモデルカーを作っています。

この日は報道向けにモデルカーの製造工程が公開されました。

市内の小学校や公民館で集められたキャップは、伊那市山寺の福祉まちづくりセンターに持ち込まれます。

ここでは、キャップの洗浄と仕分けが行われ、作業は障害者多機能型事業所「輪っこはうす・コスモスの家」の利用者が行います。

また長谷の「さくらの家」でも行っています。

-

大雨想定 伊那市総合防災訓練

大雨や大地震を想定した総合防災訓練が、伊那市、箕輪町、南箕輪村で3日に行われました。

伊那市は、大雨による土砂災害や洪水を想定し訓練を行いました。

今年は東春近を主会場に訓練が行われ、地域住民およそ200人が参加しました。

午前8時半、東春近地区全域に避難指示が発表さると、常会や区ごと安否確認をし、春富中学校の体育館へと避難していました。

体育館では、避難所の開設訓練が行われ、住民らは手順書を確認していました。

市の職員は「避難所では人数を把握する事が重要なので、受付で必ず名簿に氏名を記入してもらうようにして下さい。車で過ごす人もいるので、その人達にも名簿に記入してもらうようにして下さい」と話していました。

東春近小学校では、国土交通省や消防、警察の車両が展示され訪れた人達が見学していました。

-

ビールで乾杯!伊那人賑わいガーデン

ビールをテーマにした飲食イベント「伊那人賑わいガーデン」が、伊那市創造館で2日開かれました。

2日は伊那市創造館に特設会場が設けられ、訪れた人たちが地元のクラフトビールやカクテルを味わっていました。

200円で繰り返し使えるオリジナルリユースカップを購入し、1杯500円でビールを飲むことができます。

市内の飲食店8店舗も出店し、ビールに合う料理などを提供しました。

子どもも一緒に楽しめるよう、射的や輪投げなどのブースも設けられました。

このイベントは、伊那商工会議所賑わい創出特別委員会が、コロナ禍で疲弊した飲食店を盛り上げようと初めて企画しました。

イベントでは、伊那にゆかりのあるアーティストが演奏を披露し、会場を盛り上げていました。

イベントは正午から午後7時まで行われ、午後3時現在500人が訪れているということです。

-

高遠城下まつり4年ぶり開催

今年で51回目となる伊那市高遠町の高遠城下まつりが2日、4年振りに商店街で行われ多くの人で賑わいました。

午後1時から高遠町商店街ご城下通りは歩行者天国となり仲町駐車場ではステージイベントや物産展などが行われました。

まつりは、高遠太鼓保存会による演奏でスタート。

町内の各実業団がブースを出展し、子どもたちがスーパーボールすくいや射的などを楽しんでいました。

他に、牛乳パックで竹トンボをつくる体験や金魚すくいなども行われていました。

また、伊那市と友好提携を結んでいる福島県猪苗代町は、そばや天ぷらまんじゅうなどの物産品を販売しました。

総合福祉センターやますそ駐車場では、高遠そばの会が発足25周年とご城下通りの無電柱化を記念して高校生以下の子どもたちにそばを無料で提供しました。

午後1時の開始と同時に長蛇の列が出来ていました。

高遠町地区区長会長で高遠城下まつり実行委員長の伊藤正剛さんは「4年振りのまつりを多くの人に楽しんでもらえた。今後はさらに活気のあるまつりにしていきたい」と話していました。

-

いなテレスマホ イベント3日まで

伊那ケーブルテレビの格安スマートフォンサービス「いなテレスマホ」のキャンペーンイベントが3日まで、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。

いなテレスマホは、伊那ケーブルテレビが2016年から提供している格安スマートフォンのサービスです。

イベントでは、スマートフォンやタブレット端末を台数限定で大幅値下げし販売しています。

イベント期間中、いなテレスマホの新規申し込みをした人を対象に、最大5千円分の商品券が当たるくじ引きも実施しています。

また会場では、ケーブルテレビ、インターネット等、各種サービスのキャンペーン価格での申し込みも受け付けています。

イベントは3日までで、時間は午前10時から午後5時、ベルシャイン1階の時計台広場で開かれています。

201/(火)