-

テレビDEお花見・五郎山近くの桜

伊那ケーブルテレビでは、テレビで花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

17回目の20日は、伊那市高遠町五郎山に続く道の桜をお届けします。

伊那市高遠町の五郎山に続く道にはおよそ100本の桜が植えられています。

伊那市高遠町五郎山近くの桜でした。 -

高遠町松倉の桜

伊那ケーブルテレビでは、テレビでお花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

15回目のきょうは、伊那市高遠町松倉の桜をお届けします。

国立信州高遠青少年に向かう県道沿いの桜が見ごろを迎えている

約100本のタカトオコヒガンザクラが植えられている。 -

伊那食品 店舗等臨時休業へ

新型コロナウイルスの影響により伊那食品工業は、かんてんぱぱガーデンと全国のかんてんぱぱショップの臨時休業を発表しました。

伊那食品工業は、緊急事態宣言の発令や感染拡大を防ぐため、4月18日土曜と19日日曜、4月25日土曜と26日日曜、昭和の日の29日水曜と、5月2日土曜から6日水曜までの期間、かんてんぱぱガーデンとかんてんぱぱショップの臨時休業を決めました。

5月6日以降については、今後の情勢により検討するとしています。 -

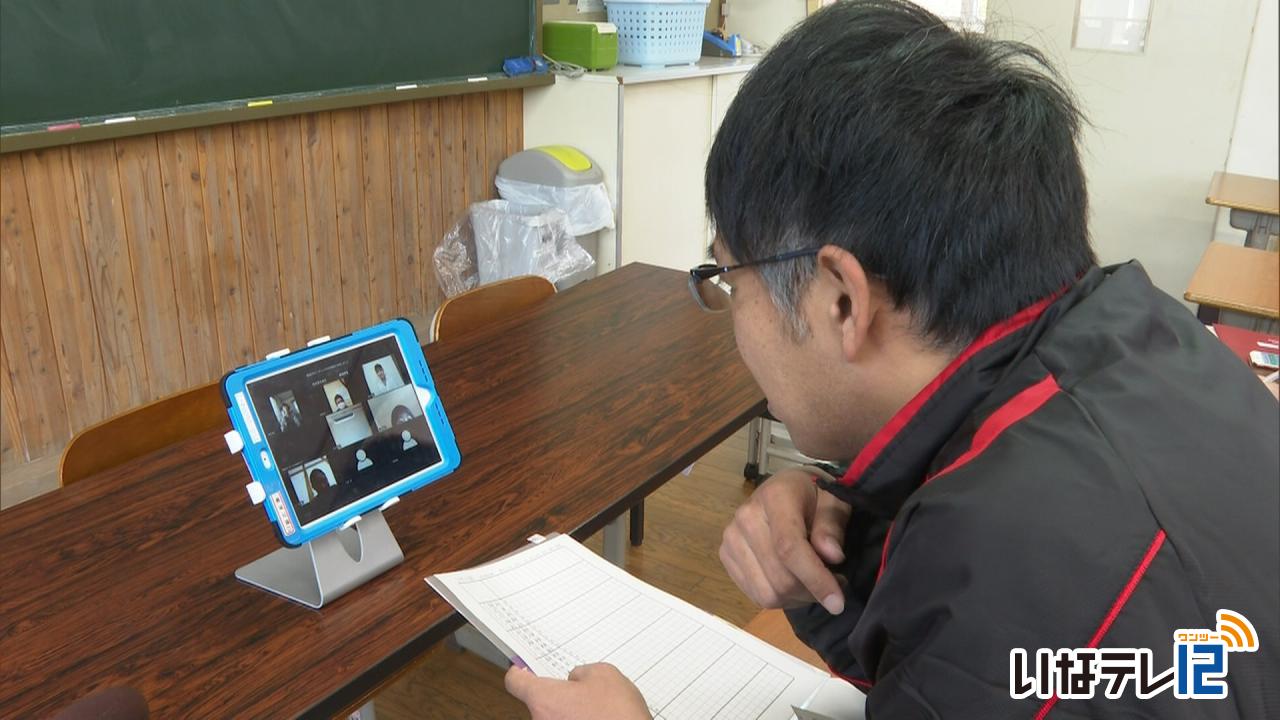

高遠中 テレビ会議システムで学活

新型コロナウイルスの影響で休校となっている伊那市高遠町の高遠中学校で、テレビ会議システムを使った学活が14日行われました。

3年1組の教室です。

朝9時からテレビ会議システムを使った学活が行われました。

生徒たちは各家庭にあるスマートフォンやパソコンなどを使って学活に参加しました。

担任の教諭が生徒一人ひとりに休校中の生活について聞いたり、登校日の連絡をしていました。

高遠中学校では、新型コロナウイルスの影響で休校となる中、生徒と顔を合わせる機会を作ろうとICTを活用した取り組みを進めています。

テレビ会議システムを使った学活は、3月の休校中に一度行っていて、新学期になってからは初めてです。

3年1組では、24人中23人が学活に参加しました。

参加できない生徒には教諭が電話などで個別に連絡を取るということです。

高遠中では今後、授業の配信についても研究を進めていくということです。

-

テレビDEお花見・勝間薬師堂しだれ桜

新型コロナウイルスの影響で花見や宴会など自粛要請が出されるなか伊那ケーブルテレビではテレビでお花見を楽しんでもらおうと地域の桜をシリーズで紹介しています。

9回目の12日は伊那市高遠町の勝間薬師堂しだれ桜をお届けします。

伊那市高遠町の勝間薬師堂のしだれ桜が見ごろを迎えています。

例年、高遠城址公園を訪れた花見客が足を伸ばし賑わいをみせますが今年は静かな春となっています。

12日の勝間薬師堂周辺です。

例年ならこの時期、高遠城址公園との桜の共演を楽しむ人たちで賑わいますが、新型コロナウイルスの影響による公園閉鎖などから日曜日にもかかわらず人影はまばらでした。

しだれ桜は樹齢170年余りの古木で2本植えられています。

地域住民でつくる、勝間桜を守る会が管理していて今年は新しい

説明看板も設置しました。

薬師堂の裏山は元はりんご畑でしたが、今はタカトオコヒガンザクラが植えられていて、こちらも見ごろとなっています。

守る会では「桜は見てもらいたいが今年は仕方ない。」と話していました。

勝間薬師堂のしだれ桜と裏山のタカトオコヒガンザクラは来週いっぱい楽しめるということです。

-

テレビDEお花見・正法寺の桜

新型コロナウイルスの影響で花見や宴会など自粛要請が出される中、伊那ケーブルテレビでは、テレビでお花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

7回目の10日は、伊那市高遠町長藤の正法寺の桜をお届けします。

正法寺を囲うように並べて植えられたタカトオコヒガンザクラです。

40年ほど前に地区住民で植えた桜は地域のシンボルとして親しまれています。

現在8分咲きで今週末見ごろだということです。

伊那市高遠町長藤の正法寺の桜でした。 -

臨時休業に備え 高遠中ICT講習

伊那市の高遠中学校は臨時休業に備え、インターネットで授業の課題や学活が行えるICT講習会を8日急遽開きました。

このうち3年生の講習会では、遠隔会議や授業への参加の仕方を教わりました。

高遠中では臨時休業の場合、インターネットを使いクラス毎に生徒の安否や健康状態の確認を行う事にしています。

説明会では、IDとパスワードを教わると、タブレットを使いアクセスしていました。

高遠中の伊藤栄勇教頭は「インターネットの活用で生徒の不安を少しでも和らげていきたい」と話していました。

高遠中では、インターネットが使えない家庭については、個別に訪問するという事です。

-

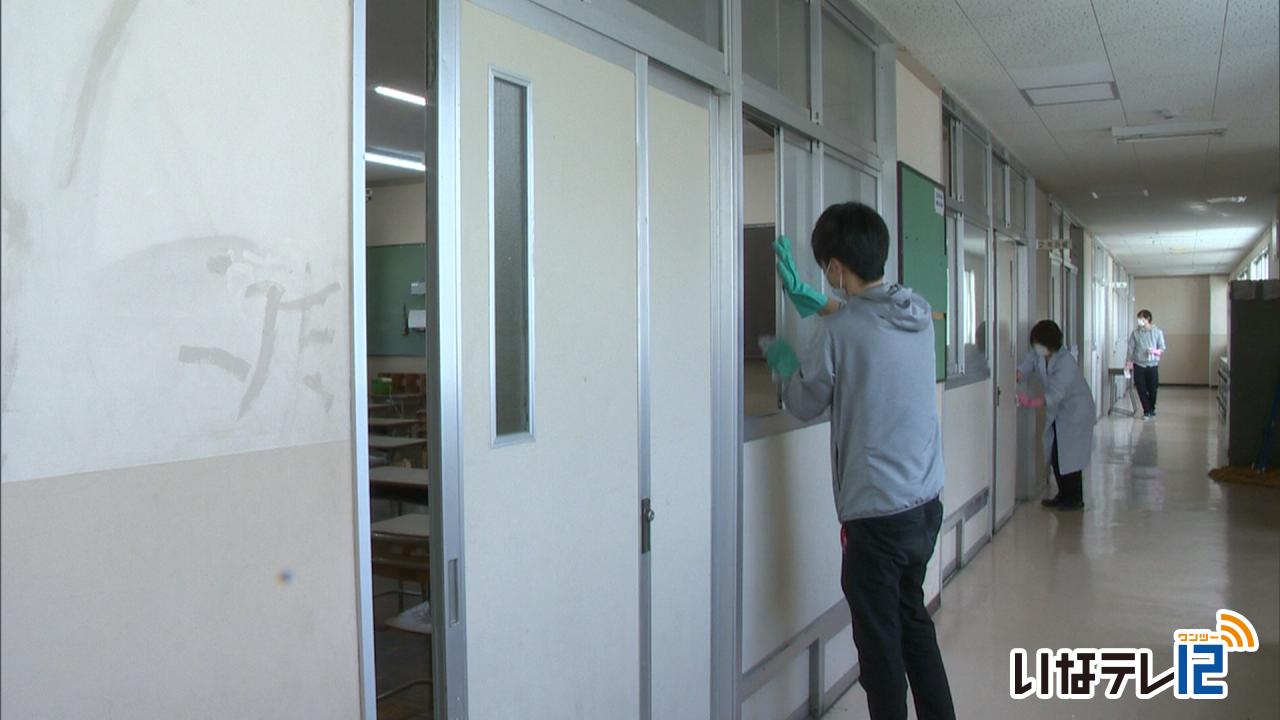

教諭が教室の消毒作業

高遠高校では新型コロナウイルスの感染予防として教諭による

教室内の消毒作業が7日から始まりました。

午後3時から作業が始まり教諭らは布に消毒液をかけ机やドアなどを拭いていました。

1つの教室を3、4人の教諭が分担し約30人で9クラス分を消毒しました。

高遠高校では生徒に新型コロナウイルスをうつされない、またうつさないための指導を行っているということです。

高遠高校の教諭は消毒作業を17日まで毎日行うことにしています -

閉鎖中の高遠城址公園 観光協会「満開発表」

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため閉鎖中の伊那市高遠町の高遠城址公園の桜が6日に満開となりました。

6日の昼ごろの公園内の様子です。

閉鎖中の園内では、ここ数日の暖かさで開花が進み、6日に満開となりました。

今年はこれまでで最も早い3月30日に開花しました。

管理している桜守によりますと、開花以降気温が上がらず足踏み状態だったということですが、ここ数日の暖かさで一気に進み、伊那市観光協会は6日に「満開」を発表しました。

高遠閣周辺です。

一部で蕾が見られ現在8分咲きです。

-

高遠まん頭オリジナル商品 2店舗で販売

公園の閉鎖で大きな影響を受けている高遠町内の和菓子店では、この状況をなんとかしようと高遠まん頭のオリジナル商品を開発しました。

高遠城址公園近くにある千登勢です。

千登勢の新商品「高遠まん頭桜餡」は、桜の葉を刻んだものを入れた白あんを高遠まん頭と同じ皮で包んだものです。

香り豊かでしっとりとした食感が楽しめるというこの商品は、1つ140円で1日100個限定です。(4月下旬まで)

-

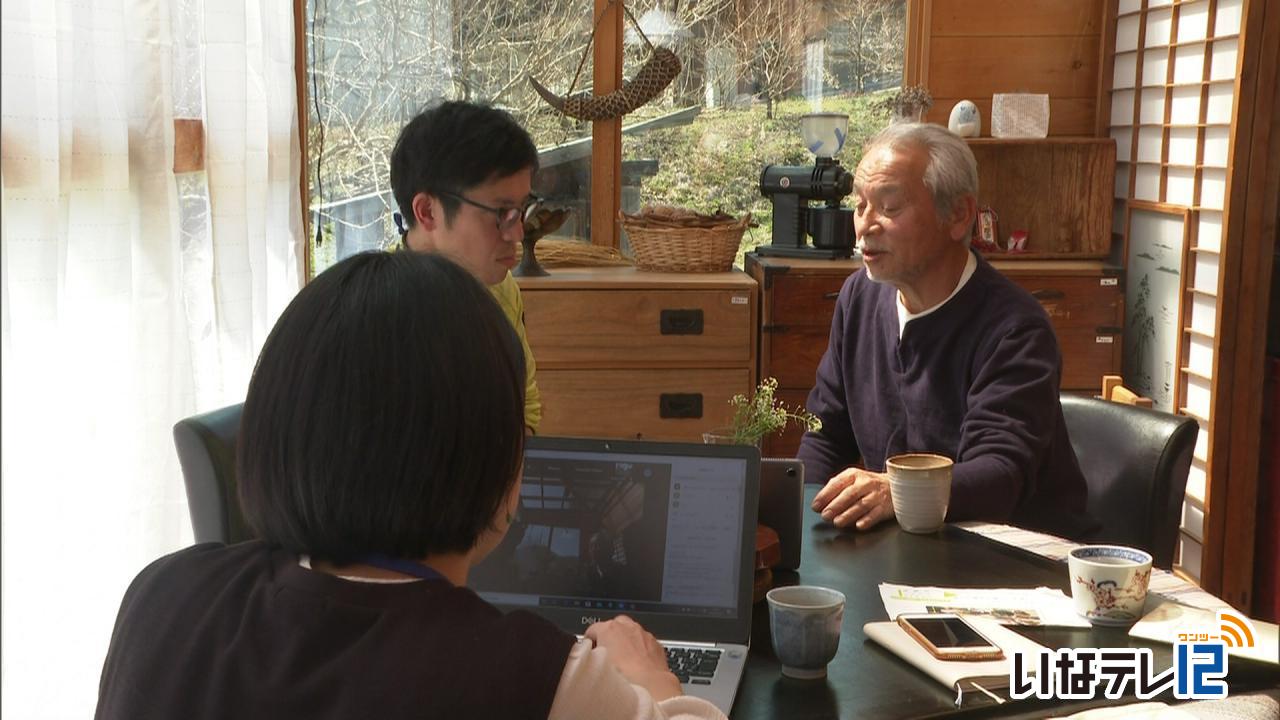

オンラインで移住セミナー

伊那市は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットを利用したオンライン移住セミナーを5日開きました。

5日は、伊那市高遠町で有機農業に取り組んでいる移住者の宇野俊輔さんが安心安全な農業とコミュニティーづくりの実践について話をしました。

web会議システムを使って宇野さん宅から配信しました。

伊那市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため東京都で5日予定していた移住セミナーを中止とし自宅からでも参加できるツールを活用しセミナーを開きました。

5日は、市の職員が宇野さんに質問する形で進められました。

宇野さんは、2002年に東京から伊那市高遠町に移住し2010年から会員制で参加型の農業団体LURAの会を運営しています。

現在伊那市を中心に会員はおよそ50人で、持続可能で安心安全な農業を目指しています。

web会議システムは双方向でのやりとりも可能なため質疑応答の時間も設けられました。

伊那市によりますとインターネットを活用したオンライン移住セミナーには、35人が参加したということです。

-

高遠高校で入学式 116人入学

4日は、上伊那の高校の一部でも入学式が行われました。

伊那市高遠町の高遠高校には、116人が入学しました。

新型コロナウイルスへの感染対策として、新入生全員がマスクを着用しました。

来賓は招かず、保護者も1人のみ参加が認められ、席の間隔も広くとられました。

一人一人名前が読み上げられ、入学が許可されていました。

近藤 信昭校長は、「高遠高校が大切にしている実学を学び、新型コロナなど不測の事態が起きたときでも、日常生活を大切にできる力を身につけてほしい」と式辞を述べました。

新入生を代表して、石川志音さんが、「社会の中で活躍する自分を意識しながら自己実現につなげる3年間にしたい」と宣誓しました。

コロナ対策で、国歌や校歌は歌わずCDが流されました。

高遠高校では、来週6日から授業が始まります。

7日から17日までは授業の時間を10分短縮して行い、授業終了後、教員が30分かけて教室を消毒するということです。

-

高遠城址公園など伊那市内3公園 閉鎖

3日の伊那市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を受け、4日から高遠城址公園、春日城址公園、伊那公園が閉鎖されています。

伊那市によりますと、新型コロナウイルス感染予防の強化策として、高遠城址公園に入場するグラウンド口、北口、南口の各ゲートのほか、公園周辺10箇所の市営駐車場が、4日から散り終わりまで閉鎖されます。

また、県内外からの観光客のほか、地元住民の立ち入りも禁止するということです。

高遠城址公園には、東京や千葉などから自家用車で観光客が訪れていましたが、閉鎖の案内を見て残念そうに引き返していました。

ゲートの中の高遠城址公園は、ひっそりとしていて、桜を管理してきた桜守も、今まで見たことのない公園の様子だと話していました。

白鳥孝伊那市長は、「県内での新たな感染状況や、首都圏を中心とした、急激な感染者増加の状況を勘案し、伊那市内での感染防止を最優先に考え、市民の皆様、県内外の皆様の安心安全を守るために苦渋の決断をした」と3日夜コメントを発表し、理解を求めています。

春日城址公園と伊那公園についても、高遠城址公園と同様に公園内での密集・密接により感染拡大の恐れがあるとして4日から散り終わりまで閉鎖しています。

-

清明~ポレポレの丘スイセン見頃

4日は二十四節気の一つ「清明」です。花が咲き始め、すがすがしく美しいころとされています。

伊那市高遠町のポレポレの丘ではスイセンの花が見ごろとなっています。

-

高遠城址公園など閉鎖へ

伊那市新型コロナウイルス感染症対策本部会議が今日開かれ、高遠城址公園、中央の伊那公園、西町の春日公園が4日から散り終わりまで閉鎖することが決まりました。

-

新型コロナ イベント中止・延期情報

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止・延期の情報です。

来月2日から伊那市のアートギャラリーミヤマで予定されていた

橋爪まんぷさんの「猫句彩絵展」は期間未定で延期となりました。

来月4日と5日に伊那市高遠町の株式会社仙醸で予定されていた

仙醸新酒まつりは中止となりました。

来月5日まで休止としていた伊那文化会館のプラネタリウム一般投映は休止期間が5月10日まで延長されました。

-

高遠町のバス停がアート作品に

国道152号の伊那市高遠町小原から片倉までを結ぶJRバス 藤沢線のおよそ20か所の待合所がアート作品に生まれ変わりました。

こちらは、長藤の関屋橋の上り方面のバス停です。

鮮やかな色の恐竜の顔がモチーフです。

屋根にも牙の装飾がついていて、顔のなかに顔があるようなデザインになっています。

こちらは藤沢の小田井口のバス停です。

高遠石工の石仏がモチーフとなっています。

優しい色合いで、地域を見守っているようなイメージを表現したということです。

バス待合所は36か所あり18か所が完成しました。

31日は、制作した東京芸術大学大学院2年生の高井碧さんが、地域住民に作品の説明をしました。

高井さんは、大学院の活動で高遠町を訪れた時にバス停の形がそれぞれ違うことに興味を持ち、高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会の協力のもと去年4月から制作を進めてきました。

今後、さらに3か所にアートを施し、合わせて21か所を作品にする計画で、作品を一覧できるマップも作るということです。

作品は高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会が管理していくということです。

-

高遠城址公園開花 「今年は画像で楽しんで」

伊那市は、高遠城址公園の桜が開花したと、30日に発表しました。

市では、「伊那市観光協会のホームページで開花情報に合わせて写真と動画を掲載するので今年はそれを見て楽しんでほしい」と話し、花見の自粛を求めていく考えです。

高遠城址公園南側の信州高遠美術館付近にあるタカトオコヒガンザクラの標本木です。

5、6輪咲いていることを確認し、伊那市が30日午前11時ごろ開花を発表しました。

去年より7日早く、3月中の開花は過去最速ということです。

白鳥孝伊那市長は、コロナウイルスの感染拡大防止策として、高遠城址公園、伊那公園、春日公園での花見の自粛を要請するコメントを昨日発表し、高遠城址公園周辺には自粛を求める看板が設置されました。

公園内は、高遠閣周辺、桜雲橋周辺ともにまだ蕾です。

例年早く咲く公園南側では、日当たりのいい場所にある木が花を咲かせていました。

伊那市は、観光協会のホームページで随時写真と動画を掲載することにしていて、花見を自粛するよう求めています。 -

高遠城址公園 安全祈願祭

伊那市高遠町の高遠城址公園で、桜の開花を前に今シーズンの無事を祈る安全祈願祭が27日、行われました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため規模を縮小して行われました。

27日は、桜雲橋の前で関係者など20人が出席し今シーズンの無事を祈りました。

例年、公園開きに合わせ安全祈願祭が行われていましたが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のためさくら祭りは中止となり、公園開きは行わず祈願祭は規模を縮小して行われました。

高遠城址公園のさくら祭りが中止となるのは、有料化以来初めてのことで、期間中のイベントはすべて中止となりました。

高遠閣の休憩所は閉鎖とし園内や市が管理する場所への出店は許可していません。

高遠城址公園の入園は、終日無料となります。

また、ライトアップは中止となり日没から翌朝まで公園を閉鎖することが決まりました。

公園内の桜は、蕾が膨らみ開花も間近です。

今年は開花宣言などのセレモニーは行わない予定で、伊那市観光協会のHPで桜の開花状況などの情報を発信していくとしています。

伊那市では、開花は30日、満開は4月4日頃と予想しています。

-

最高気温5月中旬並み

26日の伊那地域の最高気温は、午後3時44分に5月中旬並みの21.7度まで上がり、今年1番の暖かさとなりました。

伊那市高遠町の高遠城址公園へ続く県道沢渡高遠線では、タカトオコヒガンザクラが数輪開花していました。

この日は晴れて暖かい1日となりましたが、長野地方気象台によりますと、27日から来週はじめ頃までは湿った空気や前線の影響で曇りや雨の日が続き、最高気温も26日より5度前後低くなるということです。

-

桜の開花予想 高遠城址は3月28日

民間気象情報会社のウェザーニューズは24日、第7回の桜の開花予想を発表しました。

高遠城址公園の桜は今週末の3月28日開花の予想です。

伊那市高遠町の高遠城址公園の園内の桜のつぼみは赤くなり始めています。

24日に発表された、ウェザーニューズの桜の開花予想によりますと、高遠城址公園の桜は、前回の発表より開花・満開とも3日早まり、3月28日開花、4月2日満開となっています。

去年の開花は4月6日、満開は4月15日で、いずれも1週間以上早まりそうです。

3月中に開花すれば記録が残る25年間で最も早い開花となります。 -

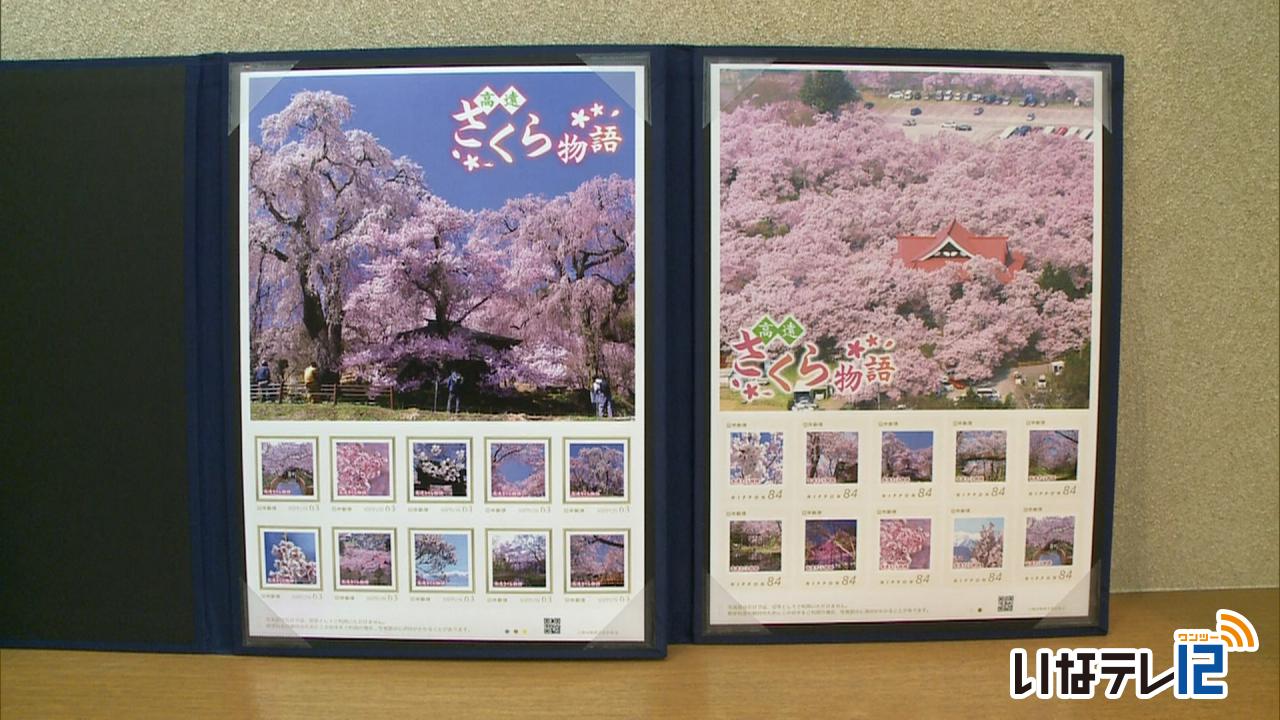

高遠の桜 オリジナル切手販売

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の写真を使ったオリジナルフレーム切手の販売が、25日から始まります。

フレーム切手は10枚組セットで、63円と84円切手の2種類です。

勝間のシダレザクラをメインにした63円切手は1セット1,220円、高遠閣周辺を上空から撮影した写真がメインの84円切手は、1セット1,330円となっています。

23日は、販売開始を前に高遠郵便局の髙橋晴彦局長と長藤郵便局の奥田光一局長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に切手セットを贈呈しました。

髙橋局長は、「祭りは中止となってしまったが、郵便物にこの切手を貼ってもらい、県内外の多くの人に高遠の桜をPRしてもらいたい」と話していました。

オリジナルフレーム切手は全部で1,600セット用意され、市内16の郵便局と宮田村の郵便局で販売される他、日本郵便のウェブサイトからも購入することができます。 -

伊那谷の食材で朝ごはん

伊那商工会議所の創業スクールを修了した女性が伊那谷の食材を使った和食・洋食の朝ごはんを伊那市高遠町の旧中村家「環屋」で来月から提供します。

和・洋選ぶことができ値段は税別1480円です。

提供するのは、伊那商工会議所の創業スクールを修了した女性8人でつくるLa Vie Inadaniです。

それぞれ8人の得意分野を活かして何かできないかと考え、環屋を活用して朝ごはんを提供することになりました。

今年に入ってから伊那市西町の創作料理店KURABEの渡邉竜朗さん監修のもと、食材の味を最大限に引き出せるよう生産者に話を聞くなどしてメニューの開発をしてきたということです。

和食は、宮田村のいぶき養鱒場のサーモンの塩焼きなど7品、洋食は、長谷のざんざ亭の鹿肉ソーセージなど7品ですべて伊那谷産です。

21日は、関係者が試食をしました。

営業時間は毎週土曜日の午前8時からを予定しています。

本格的な営業は4月11日からでランチも始める計画です。

La Vie Inadaniでは、「ゆっくりとした空間のなかで朝ごはんを楽しんで欲しい」と話していました。

-

高遠の桜 開花は3月末の予想

民間気象情報会社のウェザーニューズは17日、第6回桜の開花予想を発表しました。

高遠城址公園の桜は3月31日開花の予想です。

伊那市高遠町の高遠城址公園では、園内の桜のつぼみが膨らみ始めています。

ウェザーニューズの発表によりますと、高遠城址公園の桜は、前回の発表より開花・満開とも 1日早まり、3月31日開花、4月5日満開となっています。

3月中に開花すれば記録が残る25年間で最も早い開花となります。

ウェザーニューズの次回の開花予想の発表は3月24日の予定です。 -

高遠さくら祭り中止 影響を懸念

伊那市は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今年の高遠城址公園のさくら祭りを中止することを13日決めました。

中止の判断を受け高遠町の商業関係者に話をききました。

14日の高遠城址公園です。

午前中から降った雪が園内の桜に積もっていました。

伊那市商工会の岩附宏会長です。

今回の中止が高遠の観光産業に与える影響は計り知れないと話します。

-

新型コロナ感染防止で今年のさくら祭り中止

伊那市は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今年の高遠城址公園のさくら祭りを中止とすることを、今日決めました。

今日伊那市役所で開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定しました。

高遠城址公園のさくら祭りが中止となるのは、昭和58年1983年の有料化以来初めてのことです。

伊那市では、新型コロナウイルスの拡大を回避するためさくら祭り期間中のすべてのイベントを中止します。

高遠城址公園への入園は終日無料となります。

高遠閣の休憩所は閉鎖とし、園内や市が管理する場所への出店は許可しないということです。

ライトアップは全て中止とし、ぼんぼりはつけず、園内での宴会の自粛を呼びかける看板を設置するということです。

市営の駐車場は公園グラウンド駐車場のみ有料で開設し、シャトルバス・循環バスの運行はありません。

去年のさくら祭りの有料入園者数は16万923人、昭和58年からの累計の有料入園者数はおよそ900万人です。

-

桜の開花予想 高遠変わらず4/1

民間気象情報会社のウェザーニューズは10日、第5回桜の開花予想を発表しました。

高遠城址公園の桜は4月1日開花の予想です。

発表によりますと、伊那市高遠町の高遠城址公園の桜は、第4回と同じく4月1日開花、4月6日満開となっています。

ウェザーニューズの第6回の開花予想の発表は17日の予定です。 -

昇華と深化の画人 中島千波展

長野県小布施町出身の日本画家、中島千波さんの作品展が伊那市高遠町の信州高遠美術館で7日から開かれています。

美術館には中島さんが50年に渡って描いてきた作品およそ60点が並んでいます。

中島さんは小布施町出身で、1945年生まれの74歳です。

被写体を深く観察し作品の中で表現することから、「昇華と深化の画人」と呼ばれる日本画家です。

岐阜県にある樹齢1500年のエドヒガンザクラを描いた「樹霊淡墨桜」は、隆々とした幹に生命力を感じ、作品にしたということです。

中島さんは「絵を鑑賞する時は、作者が後世に何を伝え、何を残したいと思ったのか想像してほしい」と話していました。

「昇華と深化の画人 中島千波展」は5月10日まで開かれています。

入館料は一般800円。

高校生以下は無料です。

-

二十四節気 ~啓蟄~ ポレポレの丘 スイセン

啓蟄は生き物が冬眠から目覚める頃とされています。

5日の伊那地域の最高気温は4日よりも4.9度低い7.3度で、2月下旬並みとなりました。

伊那市高遠町のポレポレの丘では、スイセンが咲き始めています。

ポレポレの丘を管理する、赤羽久人さんによると、今年は暖冬の影響で、例年よりも2週間早い先月15日から咲き始めたということです。

-

高遠総合支所 条件整えば令和7年度

5日の一般質問で白鳥孝伊那市長は高遠町総合支所の建て替えについて建設場所や有利な財源の確保などの条件が整えば「合併20周年となる令和7年度までに事業着手または完成させたい」と答弁しました。

高遠町総合支所については、耐震性の問題から2018年に高遠町保健センターに仮移転しています。

白鳥市長は議員の質問に対し「新たな総合支所の建設場所や旧庁舎の跡地利用を一体的に考え、有利な財源が確保できるよう検討を進めていきたい」と話し「条件が整えば合併20周年となる令和7年度までに事業着手または完成させたい」と答えていました。

291/(木)