-

高遠城址公園 観光案内所開設

開花宣言がまたれる伊那市の高遠城址公園では5日観光ボランティアガイド「い~なガイドの会」が観光案内所を開設しました。

観光案内所は、高遠閣近くに開設されました。

5日は関東や中京方面から観光客が訪れ、案内所で開花の時期や見どころなどをたずねていました。

い~なガイドの会では500円で城址公園を案内するワンコインガイドも始めました。

関東方面から訪れた姉妹が今シーズン第1号の利用者となりました。

高遠城址公園の南口ゲート付近でガイドのひとり北原昇さんが見どころなどを説明していました。

伊那市によりますと、高遠城址公園の開花宣言は今週末になりそうです。

ほかの伊那市内の桜の開花状況ですが、山寺の南信森林管理署と西春近の西春近公民館のコヒガンザクラは共に3分咲きで坂下の天竜川舟着場の桜も開花しています。

-

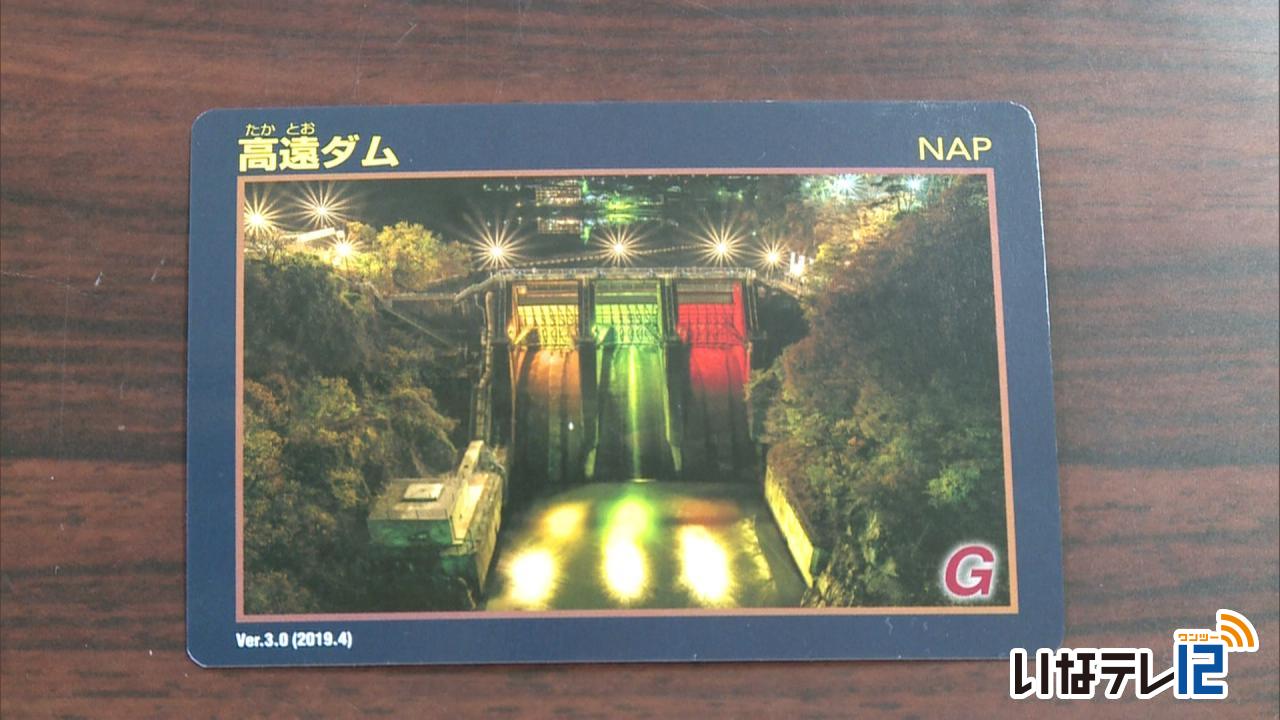

新しい高遠ダムカード配布開始

伊那市高遠町の高遠ダムの新しいダムカードの配布が始まりました。こちらが新しいダムカードです。

高遠ダム建設60周年に合わせて、6000枚を作成しました。

カードの右上にあるアルファベットはダムの用途を示していて、Nは「河川の正常な流量の維持」、Aは「かんがい」、Pは「発電」を表しています。

右下のアルファベットはダムの型式を示していて、Gは重力式コンクリートダムを表しています。高遠ダムは平成26年に初代カードが作られ今回が3代目になります。

管理所によると、高遠ダムは、「小さなダムだが、コンパクトさが人気で、写真スポットとして多くの人が訪れる。美和ダムとセットで楽しむ人も多い」と話していました。

高遠ダムカードは、ダム管理所と高遠さくらホテルで配布しています。

なお、初代と2代目はすでに配布を終了しています。

-

高遠小入学式 36人学校生活スタート

入学式シーズンを迎え、3日は伊那市高遠町の小中学校で入学式が行われました。

高遠小学校では新1年生36人が学校生活をスタートさせました。

今年度、高遠小学校に入学するのは、男子21人、女子15人の合わせて36人です。

新一年生は、在校生や保護者の拍手に迎えられて入場しました。

北村勝行校長は「友達と仲良くたくさん遊び、一生懸命勉強をしてください。きょうから一緒に頑張りましょう」と話しました。

児童を代表して市ノ羽竜ノ輔君は「困ったり分からないことがあったら、お兄さんやお姉さんに聞いてください。高遠小学校にはたくさん楽しいことが待っています」と呼び掛けていました。

1年生は元気よく歌を披露しました。 -

高遠城址公園 桜の開花は…?

今朝の伊那地域の最低気温は、-3.3度まで下がり3月上旬並みの寒さとなりました。

ここ数日の朝晩の寒さで伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の開花はもう一息のようです。

今朝は、霜が降りていました。

3日の高遠城址公園の南口ゲート付近は、桜の蕾も膨らみ開花は、もう一息のようです。

園内には、一足早く県外から訪れた観光客の姿が見られました。

静岡県から訪れたという人は「冷え込みで蕾は固しという感じ。下見をして帰りたい」と話していました。

高遠城址公園の桜を管理する桜守によりますと、蕾の状態で長く低温を保つと色づきもよくなるということです。

民間の気象情報会社ウェザーニューズが昨日発表した第8回目の桜の開花予想は開花があす、満開は10日となっています。

桜守の西村一樹さんは、今年の桜の開花について「ここ数日の寒さで蕾も固くなっている。できれば土日前に開花してほしいが、少し難しいかも知れないです」と話していました。

長野地方気象台では、これから週末にかけて晴れて気温が上がってくると予想しています。 -

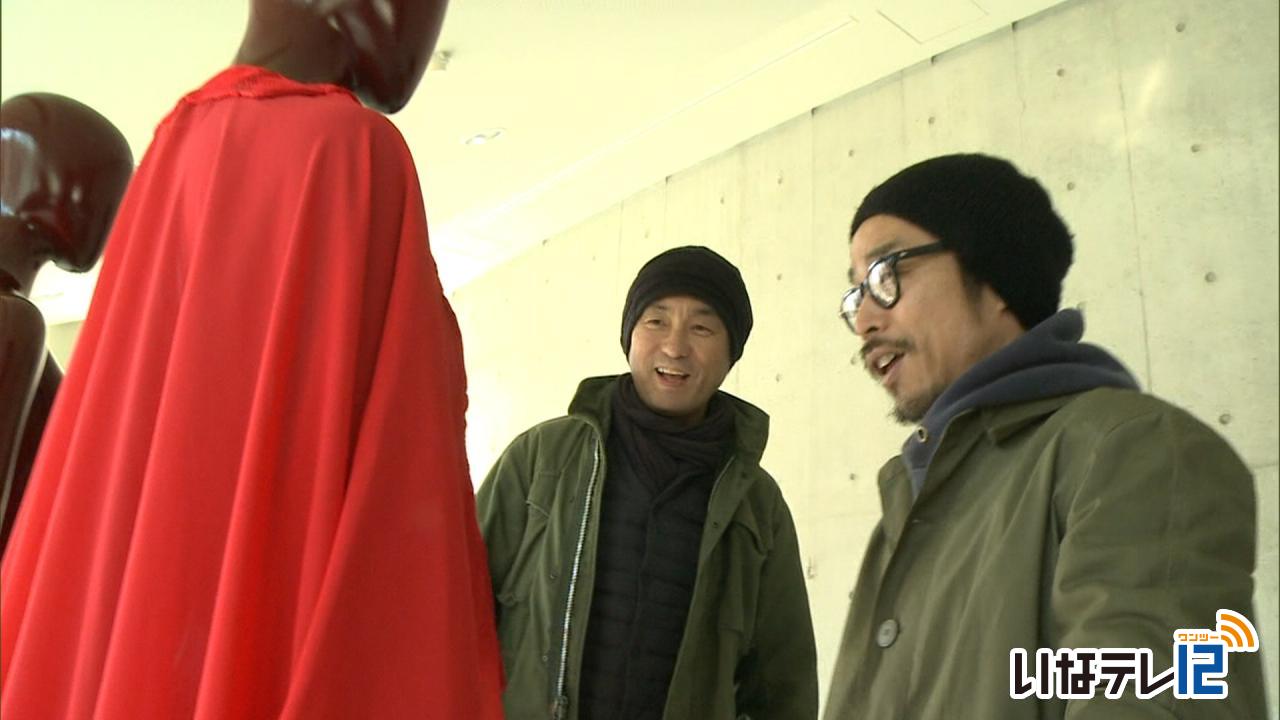

柘植さん 特別企画展に向け準備

ドラマや映画などで登場人物のメイクや衣装などのデザインを手がける伊那市出身の人物デザイナー柘植伊佐夫さんの特別企画展が6日から伊那市の信州高遠美術館で始まります。

信州高遠美術館では特別企画展「柘植伊佐夫 UNITY 人物デザインの世界」に向けた準備が行われています。

2日から柘植さんも会場に入り展示物や配置場所の確認をしています。

こちらの部屋には、人物デザインを手がけたNHKの大河ドラマ「龍馬伝」や「平清盛」の衣装が置かれています。

こちらは、NHKのドラマで主役の綾瀬はるかさんが身につけたものです。

柘植さんは、伊那市出身で、市の芸術文化大使を務めています。

ヘアメイクアーティストとして活動後、登場人物のキャラクターをトータルで監修する「人物デザイン」の分野を開拓し、第一線で活動しています。

柘植さんの手がけたドラマや映画の関係資料を集め、展示するのは伊那では今回が初めてです。

柘植伊佐夫 UNITY 人物デザインの世界は6日から5月19日まで信州高遠美術館で開催されます。

期間中の今月20日には、NHKの演出家や美術担当者と柘植さんのトークイベントが予定されています。

-

高遠保 新園舎で入園式

伊那市内の保育園全園一斉に2日、入園式が行われました。

このうち高遠町の高遠保育園では、先月完成した新園舎で初めての入園式が行われました。

高遠保育園では新しく30人が入園しました。

園舎は3月17日に完成したばかりで、園児が利用するのはこの日が初めてです。

式では、新入園児が在園児と一緒に歌遊びをしました。

入園式のあとには、新園舎の使い初めを記念して、タカトオコヒガンザクラの苗木を年長児と関係者が植樹しました。

新しい園舎は、延床面積1,200平方メートルの鉄骨平屋建てで、床や柱には地元産のヒノキやアカマツが使われています。

小牧徳子園長は「広い園庭でアルプスも見えて、伸び伸び遊ぶことができるし、中も温度管理ができるので快適に過ごせる。素晴らしい環境で、子ども達の成長を見守りたい」と話していました。

新入園児は2週間ほど半日保育で、16日から通常保育になるということです。 -

4人の新規協力隊・支援員に委嘱書

伊那市の地域おこし協力隊と集落支援員の委嘱式が1日、行われました。

この日は協力隊9人、集落支援員3人の、合わせて12人に委嘱書が手渡されました。

新たに協力隊に委嘱されたのは、入野谷在来復活夢プロジェクトを担当する柴田裕充さん43歳。

伊那市教育の魅力発信を担当する諸田和幸さん34歳の2人です。

新たに集落支援員に委嘱されたのは、移住定住コーディネータの井崎由華さん38歳。

交通・物流コラボレーターの伊藤小百合さん50歳の2人です。

白鳥市長は「新規のみなさんには、いち早く地域に溶け込み、資源を使って新しい風を吹き込んでください」と話していました。

地域おこし協力隊、集落支援員ともに、任期は1年更新の最長3年となっています。 -

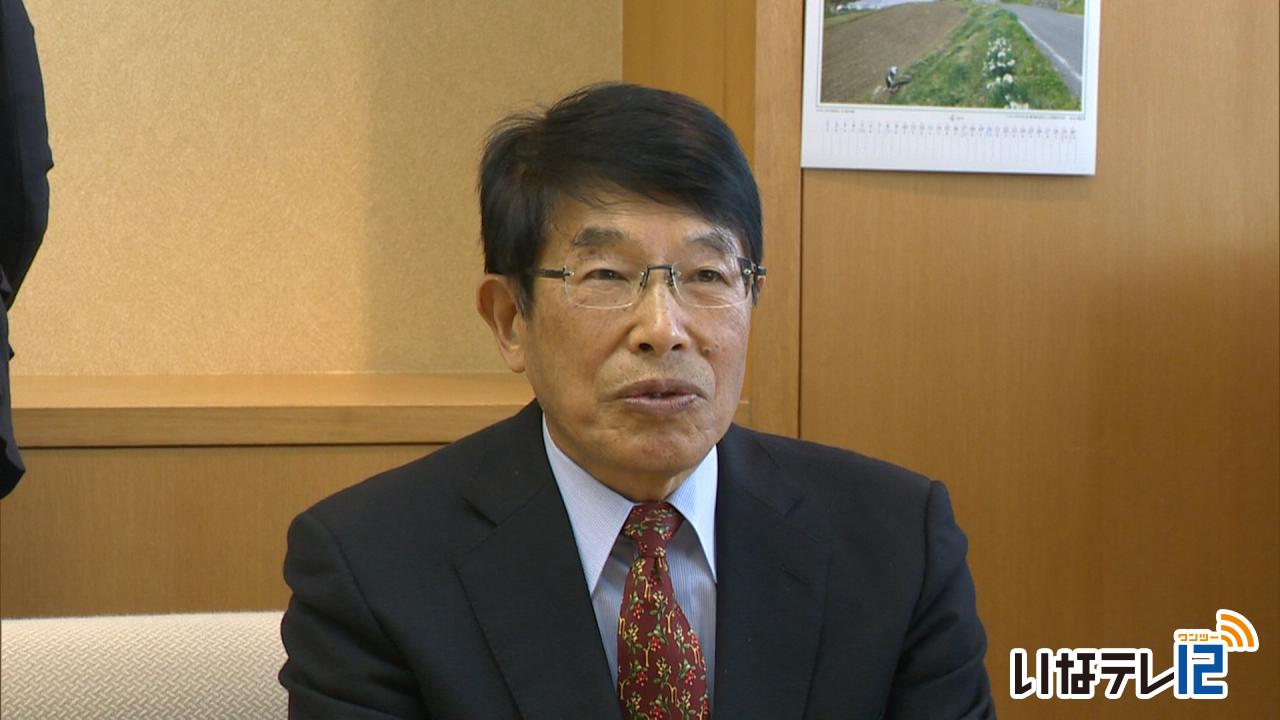

産業振興委員に栗林秀吉さん

伊那市が産業振興事業であらゆる分野への円滑な事業の推進を図るために新たに設置した、産業振興委員の委嘱式が1日、市役所で行われました。

白鳥孝市長から委嘱書を受け取ったのは、伊那市富県に住む栗林秀吉(くりばやしひできち)さん、72歳です。

栗林さんは辰野町出身で、重機の大手メーカー、株式会社小松製作所の子会社で社長などを務めました。

親族が伊那市に住んでいたのをきっかけに定年後、市内に移住しました。

現在、伊那市新産業技術推進協議会の会長を務めています。

委員としての任務は、産業の経営改善や産業構造の分析と課題の検証、地域のニーズと企業の持つ技術とのマッチングなどです。

栗林さんは「目に見える結果が出てくれば、伊那市全体が良くなってくる。自分が突出してでも進めていきたい」と話していました。

白鳥市長は「新産業技術推進協議会の活動の成果が目に見えてきている。産業全体についても協力をお願いしたい」と話していました。

伊那市産業振興委員の任期は1年となっています。 -

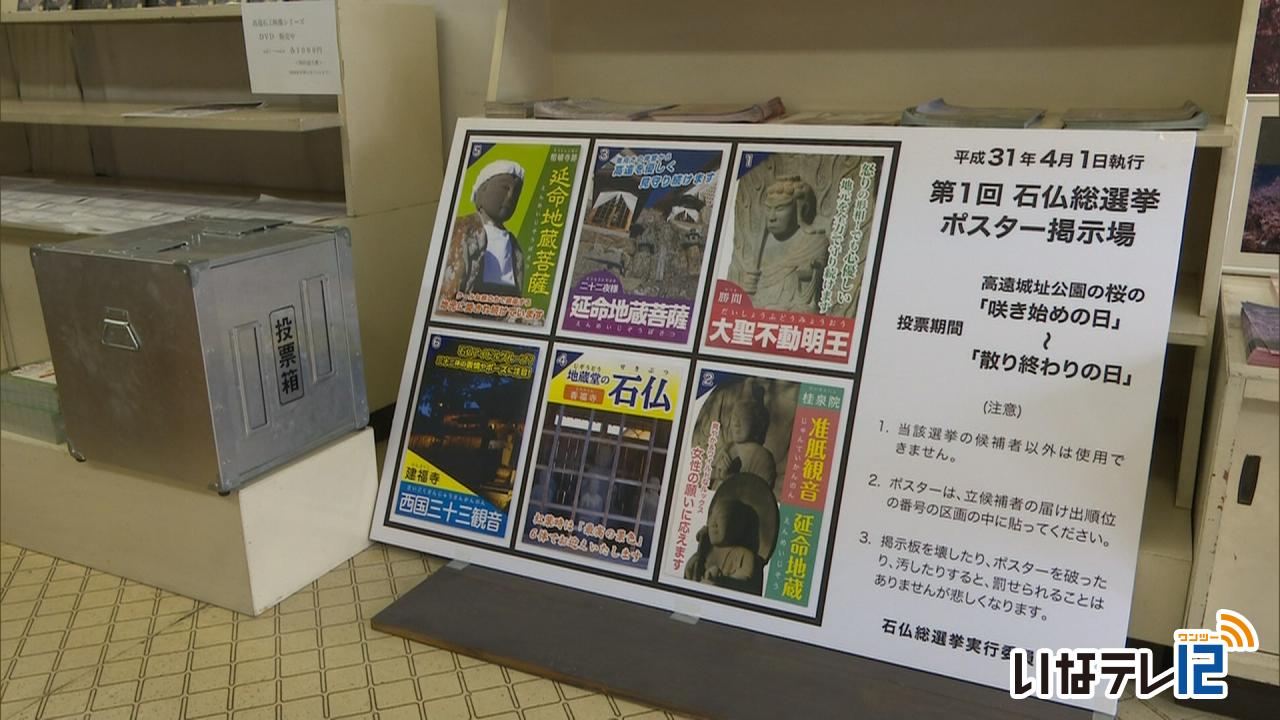

高遠石工をPR 石仏総選挙

伊那市の高遠さくら祭りに合わせて、今年初めて、高遠石工が残した石仏の人気ナンバー1を決める「石仏総選挙」が行われます。

「怒りの形相!でも心優しい 大聖不動明王」

「石仏アイドルグループ? 西国三十三観音」

選挙にエントリーする石仏をPRするポスターが制作され、掲示板に張り出されました。

総選挙にエントリーしたのは高遠町内にある次の6か所の石仏です。

①勝間の大聖不動明王

②桂泉院の准胝観音と延命地蔵

③二十二夜様 延命地蔵菩薩

④香福寺 地蔵堂の石仏

⑤相頓寺跡 延命地蔵菩薩

⑥建福寺 西国三十三観音

「好きな石仏」と「美しい石仏」の2つを選び投票します。

本物の投票箱を使う本格ぶりです。

石仏総選挙は、さくら祭りに訪れた観光客に、高遠石工に興味を持ってもらい地域を散策してもらおうと、伊那市や一般社団法人高遠石工研究センターなどが初めて行います。

石仏総選挙の投票は高遠城址公園の桜の咲き始めから散り終わりまでです。

高遠町内5か所に設けられた投票所で投票することができます。

選挙の結果は6月頃にHPで公表するということです。

また、商店街にある旧ほていや呉服店では、明日から高遠石工の資料の展示や観光案内を行う「高遠ビジターセンター」が開設されます。

高遠石工研究センターと伊那市が共同で開設します。

高遠ビジターセンター4月1日から4月30日まで、旧ほていや呉服店に開所します。

-

「ぞうれっしゃがやってきた」を披露

太平洋戦争中の動物園の様子を描いた11章からなる曲「ぞうれっしゃがやってきた」のコンサートが30日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれました。

「ぞうれっしゃがやってきた」を披露したのは、高遠町勝間の住民らでつくる勝間合唱団のメンバーと有志30人です。

この日はおよそ130人が会場を訪れました。

「ぞうれっしゃがやってきた」は、太平洋戦争中、動物園の動物達が次々と殺されていく中、ゾウを守ろうと奮闘した愛知県の東山動物園が題材となった物語です。

ぞうれっしゃは、戦後、ゾウを見たいという子ども達のために走らせた列車です。

演奏を披露した勝間合唱団は、今年で結成10年を迎えます。

代表の大場美洋さんは「スタート時は少ない人数だったが、今では子ども達も加わり大きな演奏会を開くことができ、夢のようです」と話していました。 -

高遠城址開花4/3満開4/9

民間気象情報会社・ウェザーニューズは、今年7回目の桜の開花予想を今日発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園は、前回の予想と変わらず4月3日開花、9日満開となっています。

26日の高遠城址公園です。

桜の蕾がだいぶ膨らんでいました。

ウェザーニューズによりますと高遠城址公園の桜は来月3日開花、満開は9日となっています。

-

木のぬくもり感じる場所に

伊那市は「50年の森林(もり)ビジョン」の一環で、市役所1階の市民ホールを、地域の森を感じることができるスペースにしていこうと取り組んでいます。

取り組みの一環で3月26日は、親子に地域の木を感じてもらうイベントが、市民ホールで初めて開かれました。

イベントは、薄く削ったカラマツを使って桜の花びらの飾りをつくるもので、市内から16組、およそ40人の親子が参加しました。

ハサミで花びらの形に切り、5枚を重ねて桜の花の形にしていきます。

木の形をしたパーテーションに花びらを貼り付け、桜の木を完成させました。

イベントに参加したある母親は「せっかく信州に住んでいるので、木の温かみを感じれたら良いと思い参加した。木と触れ合うことができて良かった」と話していました。

伊那市では、市役所を訪れる人に、地元の木に接しぬくもりを感じられるように、1階市民ホールの木質化に取り組んでいます。

今回、市内で地域産材を使った木工品の製作・販売やイベント企画などを行っている㈱やまとわとイベントを行いました。 -

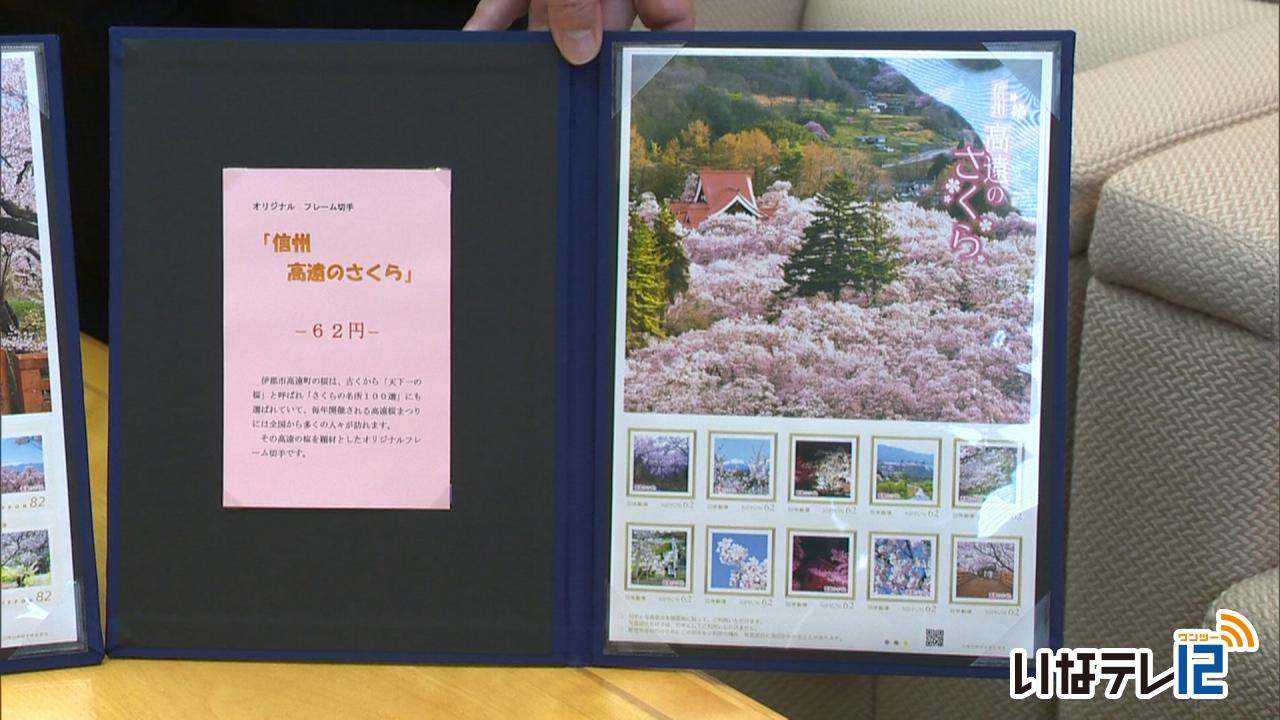

切手セットで高遠の桜をPR

高遠城址公園の名所や桜の写真を使ったオリジナル切手の10枚組セットの販売が、伊那市内の郵便局でから始まりました。

販売開始に合わせ、きのうは高遠郵便局の髙橋晴彦(たかはしはるひこ)局長と、長藤郵便局の奥田光一(おくだみつかず)局長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に切手セットを贈呈しました。 -

春の高校伊那駅伝 県勢連覇ならず

全国の高校生ランナーが早春の伊那路を駆け抜ける「春の高校伊那駅伝2019」が24日、伊那市陸上競技場を発着に行われ、男子は広島県の世羅が、女子は宮城県の仙台育英が優勝しました。

男子は、午後0時10分にスタートし、6区間42.195キロをタスキで繋ぎました。今年は県内外から109チームが出場しました。

市街地の沿道には多くの人たちが訪れ、選手に声援を送っていました。

第2中継所の美篶のみぶの里では、通所者が選手に声援を送ったほか、地元の上原獅子舞クラブのメンバーが太鼓と笛の演奏で盛り上げていました。 -

高遠城址公園開き 3月は初

伊那市高遠町の高遠城址公園の公園開きが23日行われ、さくら祭りが始まりました。

3月中の公園開きは、今回が初めてとなります。

23日は、最高気温7.6度と2月下旬旬並みの寒さの中公園開きとなりました。

高遠町内の保育園児が歌を披露したあと、伊那市観光協会会長の白鳥孝伊那市長と園児が橋を渡り、開門を宣言しました。

例年桜が早く咲く公園南側では、つぼみが膨らんでいました。

ウェザーニューズによりますと、今年の開花は4月3日、満開は9日と予想しています。

去年は公園開きと同じ4月1日に開花宣言が行われ、今年も開花が早まる可能性を見越しての今日の公園開きとなりました。

公園開きにあわせてさくら祭りもきょうから始まりました。

今年は初めて、人気ナンバー1の石仏を投票で決める「高遠石工の石仏総選挙」が行われる他、9日と12日には高遠ばやしの巡行が行われます。

-

高遠城址公園 さくら祭り準備

20日の伊那地域の最高気温は21.3度まで上がり5月上旬並みの暖かさとなりました。

23日にさくら祭りがスタートする伊那市高遠町の高遠城址公園では、花見客を受け入れる準備が進んでいます。

20日の、高遠城址公園です。

桜の蕾も膨らみ始めています。

園内では、ぼんぼりが飾り付けられ準備が進められています。

例年4月1日に開園している

高遠城址公園は、桜の開花の予想が早まっていることなどから今年は今月23日に開園となります。

そのため、地元店主らは例年より1週間ほど早く屋台を作っていました。

高遠城址公園などの桜の管理をしている桜守は、歩道の整備をしたり枝を払ったりしていました。

桜守の西村一樹さんは「今年は、鳥が蕾を食べてしまう被害も少なく、例年より濃いピンク色の花が咲きそうです」と話していました。

民間気象情報会社、ウェザーニューズが19日発表した開花予想は、4月3日開花、9日満開と予想となっています。

高遠城址公園の公園開きは、23日に行われることになっています。

-

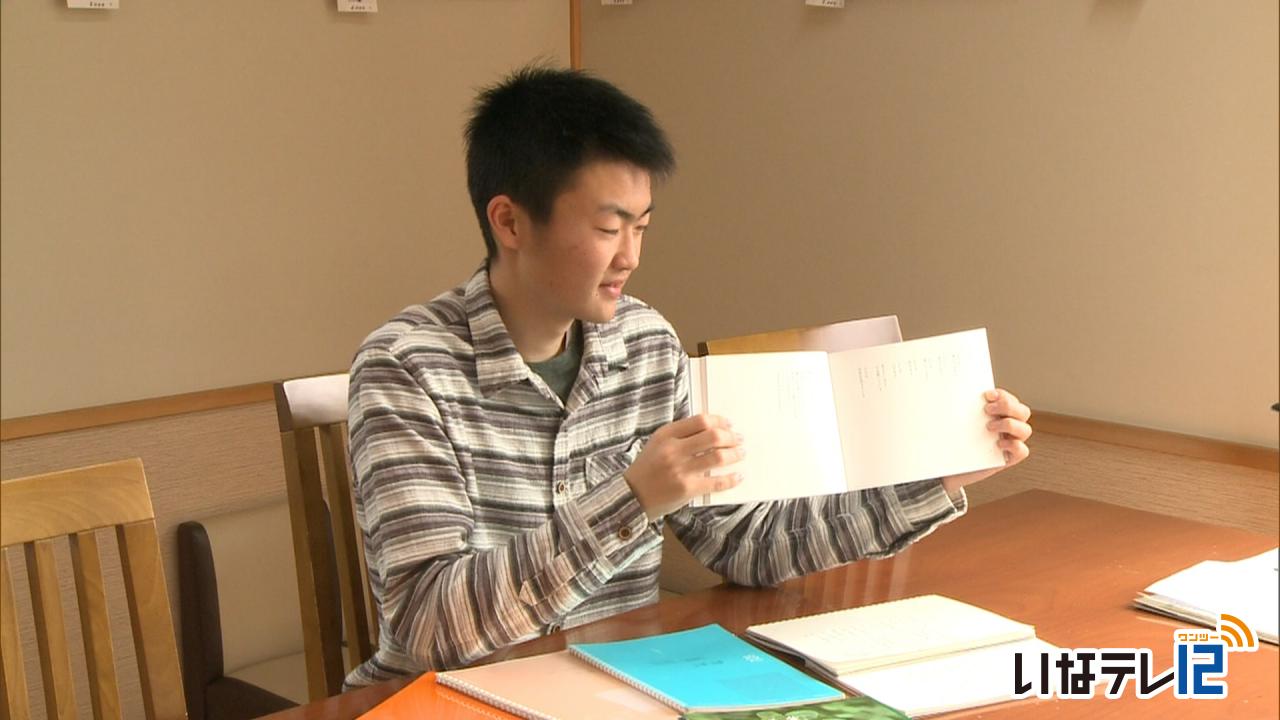

西澤歩夢君 詩集を出版

この春伊那市の高遠中学校を卒業した西澤歩夢君は、自ら書いた詩を集めた詩集「青空詩集」を自費出版しました。

西澤君は、高遠中学校の1年生の授業で詩を学んだことをきっかけに、家族や自然のことなどをテーマに詩を書き始めました。

中学1年生から毎日書き続けてきた詩は、ノート5冊分になりました。

詩を書いていることを知った母親が東春近にある出版業社、編集工房・森樹の伊藤岬さんに相談し、卒業記念にしたいと詩集を出版しました。

西澤君が作りためた、およそ500編の詩の中から選んだ130編を載せました。

題名にこだわらないで素直な気持ちをつづったということで、

西澤君にお気に入りの詩を読んでもらいました。

西澤君の詩集「青空詩集」は、編集工房森樹で1冊1000円で販売しています。

電話98-7786

-

南箕輪村人事異動内示

南箕輪村は、4月1日付の人事異動を18日に内示しました。

課長級への昇格は2人で、2人とも女性職員です。

住民環境課長に、地域づくり推進課地域振興係長の清水恵子さんが昇格します。

-

高遠保育園 新園舎完成を祝う

伊那市高遠町小原に建設が進められていた「高遠保育園」の新しい園舎の竣工式が17日に行われ、保護者や地域の関係者らが完成を祝いました。

竣工式では、白鳥孝伊那市長らがテープカットを行い、完成を祝いました。

新しい園舎は、現在の場所からおよそ200メートル南西に建設されました。

敷地面積はおよそ5,000平方メートル、建物は鉄骨造の平屋建てで、延床面積はおよそ1,200平方メートルです。

廊下の柱には地元産のヒノキが、腰板も地元産のアカマツを使用しています。

およそ150平方メートルのリズム室の他、保育室は9部屋あり全てにエアコンが設置されています。

総事業費はおよそ6億6,900万円で、うち6億3,300万円は合併特例債などを活用しています。

完成を祝って、年長園児30人が園庭にハナモモの苗木2本を植樹しました。

施設の利用は4月1日からで、入園式は2日に行われます。 -

入野谷在来そば 栽培拡大へ

入野谷在来種のそばの復活プロジェクトに取り組んでいる信州伊那そば振興会は、来年度、栽培面積をこれまでの4倍の100アールに拡大し、初めて一般への提供を目指します。

14日は、伊那市役所で信州伊那そば振興会の定期総会が開かれ来年度の事業計画が確認されました。

そば振興会では信州大学農学部と協力し、高遠・長谷で昭和初期まで作られていた在来種のそばの復活に取り組んでいます。

これまでは、在来種が交配しないよう、山間部奥地の伊那市長谷の浦と杉島で栽培を行ってきました。

来年度は、今年の圃場に加え、長谷の別の地区に80アールの畑で提供用の蕎麦の栽培を行うとしています。

入野谷在来そばは味が濃く、香りも豊かとされ、今年度は市内のそば店で試験販売が計画されていました。

しかし天候不順の影響で不作だったため、試験販売は中止されました。

伊那そば振興会の飯島進会長は「多くの圃場とそばの収量を確保し、全国へ伊那のブランド蕎麦として発信していきたい」と話していました。

-

卒園児にコサージュ贈る

伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里の利用者は、手づくりのコサージュを、来週卒園を迎える高遠保育園の年長園児に14日、贈りました。

この日は、さくらの里の利用者3人が保育園を訪れ、来週卒園を迎える年長園児34人にコサージュを贈りました。

さくらの里では毎年、手づくりのコサージュを保育園に贈っていて、今年はフェルトとフリース生地でつくったバラです。

1月から利用者30人が、高遠保育園・高遠第2第3保育園の年長園児と保育士用におよそ50個を作りました。

さくらの里と高遠保育園は、歌や劇などで交流しています。

利用者は「卒園おめでとう。元気な1年生になって頑張ってください」と園児に呼び掛けました。

園児はお礼に歌を歌いました。

22日の卒園式では、胸元にコサージュをつけるということです。 -

伊那駅伝を看板でPR

伊那市美篶のナイスロード沿いには、24日に開かれる春の高校伊那駅伝をPRする看板が設置されています。

-

高遠の桜 4月3日開花の予想

民間の気象情報会社ウェザーニューズは、今年5回目の桜の開花情報を、12日に発表しました。

高遠城址公園の桜の開花は前回の発表と同じ4月3日、満開は9日と予想しています。 -

AI自動配車タクシー 実証実験開始

タクシー客の予約の状況に応じて人工知能「AI」が、最適な配車やルートを示す「ドアツードア乗合タクシー」の、利用者が乗車しての実証実験が、12日から始まりました。

この日は、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷を拠点に、3台の大型タクシーと1台の普通乗用タイプのタクシーが、実際に利用者を乗せて実証実験を行いました。

実験は、12日から16日までの5日間行われ、伊那市高遠町と長谷の一部地域の住民が対象になっています。

自分の居住地を電話やインターネットで事前に登録すると、電話・スマートフォン・パソコンなどで予約することができます。

予約をすると、AIが乗車場所から一番近くにいるタクシーに指示を出し、指示を受けたタクシーがその場所に向かいます。

目的地に向かうルートの近くで予約をした人がいた場合、その人を乗せるようにAIから指示が入りますが、今回乗り合いはありませんでした。

タクシーはAIの指示に従って動くため、最初に乗った人の目的地よりも、後から乗った人の目的地が近い場合はそちらを優先することもあります。

AI自動配車の実験に参加した運転手は「先に乗ったのに後から乗った人の方が先に降りるのはどういうことだ、という話が出てもおかしくない。登録者にしっかり説明をしてもらえるとありがたい」と話していました。

この日利用した高遠町在住の女性は「バスはよく利用するが、自分の都合の良い時間にお願いできるのがとても助かる。せっかくの乗り合いなのでいろんな人と一緒に乗りたい」と話していました。

白鳥孝市長は「タクシーより料金が安くて、バスより都合が良いシステムとして、少しずつ広がっていくと思うし、期待している」と話していました。

実験は16日まで行われる予定です。

対象は高遠町地区の西高遠、東高遠、小原、勝間、上山田、下山田と長谷地区の非持山、非持、溝口の地域住民で、運賃は無料となっています。

伊那市では、2021年度の実用化を目指していて、来年度はAIの学習期間として実証実験を継続して行う計画です。 -

特別展「花とともに生きる」

花をテーマに地域の文化を考える特別展「花とともに生きる」が伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で9日から始まりました。

会場には絵画や着物、漆器などが並べられそれぞれに花が描かれています。

特別展は花と人間のかかわりを知ることで地域文化を考えようと開かれたものです。

高遠町で生まれた明治時代から昭和にかけての日本画家、池上秀畝の作品には花を描いたものが多く残されています。

高遠藩士が所有していたひな人形は江戸時代後期のもので屏風に

描かれた牡丹が華やかさを演出しています。

高遠石工の守屋貞治の石仏は土台の部分がハスの花でその質感が

巧みに表現されています。

袴などに入っている藤や桔梗などの家紋はお家繁栄の願いが込められているということです。

特別展は6月18日まで開かれ期間中訪れた人に手づくりの缶バッジがプレゼントされるほか観桜期にはさくら茶のサービスが予定されています。

-

ばらサミット 来年伊那市で開催

バラを活かしたまちづくりに取り組んでいる全国各地の市町村が集まる「ばら制定都市会議」通称「ばらサミット」が来年、伊那市を会場に開かれます。

サミットに向けて5日、ばらサミット実行委員会が発足しました。

この日は委員会が市役所で開かれ、関係者など8人が出席しました。

ばらサミットは、ばらを市町村の花として制定している全国28の市町村が加盟しています。

伊那市は2017年にばら制定都市会議に加盟しました。

ばらが見頃を迎える来年5月末頃の開催を検討していて、サミットに向け、来年度高遠商店街にばらの鉢を設置することや、ばらを使用した商品製作を検討するなどの事業を計画しています。

委員長には白鳥孝市長が選任されました。

白鳥市長は「桜だけじゃなくてバラもあるというPRにつなげていきたい」と話していました。

なお、ばらサミット開催に向けた準備費として、285万円が伊那市の来年度予算案に計上されています。 -

テレビで商品注文 買い物弱者支援

中山間地の買い物弱者支援などを目的に伊那市が進める、空飛ぶデリバリーサービス事業の一環で、自宅のテレビから商品を注文することができる伊那ケーブルテレビのサービスの実証実験が、伊那市長谷中尾で行われています。

5日は、中尾座で報道機関向けの説明会が開かれました。

サービスは、ケーブルテレビの画面でリモコンを使って商品を注文することができます。

新型チューナーにインターネットを接続して使用する、次世代データ放送「ハイブリッドキャスト」を利用したものです。

リモコンを操作し、買い物画面を開くと、画像付きの商品情報が表示されます。

商品を選んで「注文する」のボタンを押すと注文が完了し、商品を扱う店のタブレットやパソコンなどの端末に注文が入ります。

テレビで注文システムの実証実験は、4日から7日まで中尾区の6世帯を対象に行われていて、注文された商品は伊那ケーブルテレビのスタッフが対象世帯に配送しています。

実験で注文した中尾に住む男性は「こういう場所に住んでいると、何かあって出られない時に、届けてもらえると良い」と話していました。

「空飛ぶデリバリーサービス事業」は、中山間地で課題になっている買い物弱者を支援するため、伊那市が大手電気通信事業者のKDDIに委託し、伊那ケーブルテレビと共に2020年度の実用化を目指して進めている事業です。

テレビで注文するとドローンが拠点となる道の駅南アルプスむら長谷から、中尾座まで商品を運び、ボランティアなどが家まで届けるという仕組みです。

伊那市企画政策課の重盛巧課長は「今住んでいる地域に住み続けてもらうという意味でも、この仕組みが役に立っていくのではないかと期待している」と話していました。

今月中にテレビでの受発注とドローン配送とを連携させた実証実験も行われる計画です。 -

高遠の桜 開花予想4月3日

民間気象情報会社・ウェザーニューズは、今年4回目の桜の開花予想を5日に発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園の開花予想は、前回と変わらず4月3日となっています。

5日の高遠城址公園の南側付近の桜の様子です。

先が黄色に変わっているつぼみが多く見られました。

ウェザーニューズの予想によりますと、高遠城址公園の開花は4月3日、満開は4月9日で、前回2月26日の予想と変わっていません。

例年より開花予想が早いことから、伊那市では毎年4月1日に行っていた公園開きを、今年は3月23日に行うことを決めました。 -

高遠 開花予想4月3日

民間気象情報会社・ウェザーニューズは、今年3回目の桜の開花予想を26日に発表しました。

それによりますと、伊那市高遠町の高遠城址公園の開花は、4月3日となっています。

26日の高遠城址公園南側の桜の様子です。

まだ蕾は固そうですが、先が黄色に変わり始めているものもあります。

ウェザーニューズの発表によりますと、高遠城址公園の予想は、開花が4月3日、満開が4月9日となっています。

開花・満開ともに、2月14日に発表された第2回予想より1日早くなっています。

ウェザーニューズでは「現在のつぼみの生長は、去年の同じ時期とほぼ同じペースで進んでいて、今後東日本は、4月にかけての気温は平年並か高く、つぼみの生長は順調に進む見込みだ」としています。 -

市ブロック塀補助に32件

2018年6月の大阪北部地震でブロック塀が倒れ女子児童が亡くなったことを受けて伊那市が実施した危険ブロック塀の撤去補助は、これまでに32件あったことがわかりました。

伊那市のまとめによりますと、2月22日現在、相談を受けて現地確認を行ったのが61件で、このうち撤去工事の補助申請があったのが32件だったということです。

補助額はおよそ242万円となっています。

また、無料耐震診断の実施が40件で、実際に補助を使って耐震工事を行った家が9件ありました。

伊那市では、2021年度まで同様の補助を行う予定で、すでに来年度の無料診断希望が16件あるということです。

なお、同様のブロック塀の撤去補助を行っている箕輪町では、これまでに6件、南箕輪村では4件の申請があったということです。

201/(火)