-

「鹿検知コンペティション」1チームに特別賞

ドローンを使って鹿のはく製を探し出す「鹿検知コンペティション」の表彰式が21日に行われ東京都から参加した1チームに特別賞が贈られました。 特別賞を受賞したのは東京都から2人で参加した「Team ArduPilot JAPAN & エンルートM’s」です。 2人は、ドローンや自動車、船舶などの自動走行システムを開発しているチームのメンバーです。 2人が使ったドローンは、自動飛行しながら小型カメラで画像を撮影するもので、その画像から鹿のいる緯度と経度の位置情報を取得する仕組みです。 20日のコンペティションでは雨や霧などで全チーム同じ条件でフライトできなかったためフライトできた7チームを対象に審査が行われ、1チームに特別賞が贈られました。 4日間に渡り行われたドローン・フェスは21日で最終日となりました。伊那市では、ドローンを活用した地域課題の解決や事業の創出を進め、先進地として全国に発信していきたいとしています。

-

ドローンフェス2日目 性能について説明

伊那市長谷と高遠町を会場に、ドローンフェスin INA VALLEYが18日から行われています。 2日目の19日は、ドローンを使ってダミーの鹿を探す競技に参加するチームの製品説明が、高遠町のほりでいドームで行われました。 ドローンフェスin INA VALLEYは、ドローンの活用に関する技術開発や事業展開を目指して研究機関や企業が参加するもので、伊那市が開きました。 この日は、ダミーの鹿をいかに早く正確に探すことができるかを競う「鹿検知コンペティション」が行われる予定でしたが、雨のため各出場チームがドローンの性能について説明しました。 イベントには全国25のチームから応募があり、選考の結果14チームが出場しています。 ドローンフェスには、アイドルグループの「ももいろクローバーZ」のメンバーがゲストとして登場し、会場を盛り上げていました。 鹿検知コンペティションは、20日午前8時30分から長谷の鹿嶺高原で行われる予定です。 伊那ケーブルテレビでは、20日も午前8時30分から122chで大会の模様を生中継します。

-

「ポレポレわんぱく村」子どもたちに様々な体験を

伊那市高遠町で活動している信州高遠花摘み倶楽部などは、子どもに様々な体験をしてもらうイベント「ポレポレわんぱく村」を14日に行いました。 会場には、7つの体験型のブースが設けられ、訪れた親子連れが楽しんでいました。 アフリカの楽器に触れられるブースでは、ヤギの革でできたギニアの太鼓の演奏を体験していました。 このイベントは、伊那市高遠町のポレポレの丘で活動している信州高遠花摘み倶楽部のメンバーと、県内各地でイベントを企画している信州体験の風をおこそう運動推進事業実行委員会が初めて企画したものです。 倶楽部では「遊びを通じて様々な経験をし、心も体も元気な子供に育って欲しい」と話していました。

-

農産物として 「桜」特産化へ

伊那市の観光資源の「桜」を、農産物として特産化しようという取り組みが高遠町や長谷で進められています。 食用として加工された「桜」の製品がこのほど完成し、17日にお披露目されました。 完成した製品は、桜の花と葉の塩漬け、桜の葉のミンチ、桜のペーストとソースです。 これらはすべて、菓子の原料として使われるものです。 この日はJA上伊那東部支所で製品がお披露目されました。 製品化したのは、桜を中心に取り扱う愛知県の原料メーカー山眞産業㈱です。 山眞産業では、主に和菓子や洋菓子に使われる、食用桜製品を開発、製造しています。 現在、神奈川県と静岡県の2か所の産地から仕入れていますが、生産者の高齢化が進み安定供給が難しくなる可能性があるため、平成24年に伊那市やJA上伊那に生産を打診しました。 打診を受けたJA上伊那東部支所では、40人の生産者に八重桜の苗木を配布しました。 今年の春、ある程度の出荷量が確保できるようになったことから、今回初めて製品化しました。 山眞産業の桜製品はアイスの「ガリガリ君」に使われるなど、需要が増える中、生産者が減っていることから伊那市に期待したいと担当者は話します。 山眞産業の今井宏典さんは「伊那の桜の花や葉を製品化して欲しいという声はこれまでに上がっていた。日本三大桜の名所として知られる高遠城址公園のある伊那市であれば生産拡大にも大いに期待している」と話していました。 反面、収穫に労力がいることから希望者がなかなか出てこないのも実情で、JA上伊那では講習会を開くなど、生産拡大を図っているということです。 JA上伊那東部支所の浦野孝一営農経済課長は「労力がかかるなど難しい部分もあるが、副業としての活用も可能なので、農家の方々の収入につながることをPRしていきたい」と話していました。 完成した製品は、伊那谷を中心に菓子材や業務用食品などの販売をしている、駒ヶ根市の㈱伊勢喜に卸されるということです。

-

木製の鹿のダミーでドローンフェスPR

今月18日から4日間伊那市で開かれるドローンフェス・イン・イナバレーをPRする木製の鹿のダミーが伊那市役所に展示されています。 鹿のダミーはドローンフェスを広く知ってもらおうと伊那市が募集したもので小学生などが描いたカラフルなペイントがほどこされています。 ドローンに関する技術開発や事業展開に向けた伊那市の取り組みを発信するもので長谷の美和湖や鹿嶺高原などが会場となります。 ドローンの性能を体験できたり、はく製の鹿を探す競技などが行われ伊那ケーブルテレビでは19日と20日の午前8時30分から122チャンネルでその模様を生中継します。

-

伊那市高遠町しんわの丘ローズガーデンで秋のバラ祭り

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、第7回秋のバラ祭りが、7日から始まりました。 しんわの丘ローズガーデンには、約170種類2千本のバラが植えられています。 秋のバラは、春に比べ小ぶりながら花本来の色が出るのが特徴で、鮮やかな色合いを楽しめるという事です。 バラまつりは9日までで、期間中、毎日、豚汁のサービスやバラの育て方相談を行っているほか、9日午前9時からは参加費無料のヨガ体験が企画されています。 しんわの丘ローズガーデンのバラの見ごろは今月20日頃までだという事です。

-

東京芸大教授が音楽劇の指導

東京芸術大学音楽学部の教授が6日高遠北小学校を訪れ音楽劇の指導を行いました。 高遠北小を訪れたのは東京芸大の山下薫子教授です。 児童らは28日に行われる伊澤修二記念音楽祭で音楽劇を披露することになっています。 演目は「おばけのバーブとおへそ」という童話で人の世界にやって来たおばけが人間を観察する物語です。 劇を見た山下さんは歌い方について「歌詞のまとまりでつなげて歌い、息が漏れないようにはっきりと声を出してください。」などとアドバイスしていました。 音楽劇は28日に高遠町文化体育館で行われる伊澤修二記念音楽祭第一部で披露され高遠小学校の児童も別の演目を予定しています。

-

危険箇所のパトロール

伊那市は、台風シーズンに備え災害危険箇所のパトロールを高遠地区で4日、行いました。 パトロールは、台風シーズンに合わせて土石流などの危険箇所の状況を確認しようと、年に2回行われているものです。 4日は、市の職員の他、警察消防など28人が高遠地区で土石流の警戒区域に指定されている3か所を巡回しました。 このうち、高遠北小学校の北側にある押(おし)出沢(でざわ)は、今年7月31日のゲリラ豪雨で河川が増水し、土砂が流出しました。 これにより、国道152号が一時通行止めになった他、畑に土砂が流れ込みました。 参加者からは、「雑木が流れないよう山の手入れも必要だ」「ゲリラ豪雨などの際は地元でも自主避難を考える必要がある」などの意見が出されました。 伊那市によりますと市内には土石流による崩壊など危険箇所に指定されている場所が2153か所あるということで、台風など大雨が降るこの時期は警戒を強めたいとしています。

-

高遠スポーツ公園文化体育館 リニューアルオープン

去年秋から耐震補強工事が行われていた、伊那市高遠町の高遠スポーツ公園文化体育館が完成し、1日にリニューアルオープンしました。 この日はオープニングセレモニーが行われ、白鳥孝市長らがテープカットで完成を祝いました。 リニューアルした体育館の使い初めとして、伊那市スポーツ少年団秋季ミニバスケットボール大会が開かれました。 文化体育館は、去年秋から耐震補強工事が行われ、屋根裏や外壁などが補修されました。 音楽イベントにも活用されることから、天井には防音パネルが取付けられた他、入口の床や下駄箱、観覧席のベンチには、地元高遠産の木材が使用されました。 総事業費はおよそ4億円で、このうち9割にあたる3億6千万円は、合併特例債が充てられています。 白鳥市長は「木の良い香りがする素晴らしい体育館が完成した。みなさんに親しんでもらえるようにしていきたい」と話していました。 利用料はこれまで通り、1コート1時間につき、市内の人は300円、市外の人は600円となっています。

-

高遠町総合支所庁舎のあり方について建議書・要望書

高遠町地域協議会と地区区長会は、高遠町総合支所の今後の在り方について、建議書と要望書を22日に白鳥孝伊那市長に提出していたことがわかりました。 高遠町総合支所が27日に発表しました。 それによりますと、現庁舎については「支所機能を一時的に高遠町保健センターに移設し、倒壊の恐れがある現庁舎は取り壊す」こと、新たな庁舎のあり方については、「現地建て替えを含め社会情勢の変化に対応し高遠町地域の活性化に繋がる新たな庁舎の建設を強く望む」としています。 「機能や規模、位置はさらに十分な研究・検討が必要である」とした上で、「研究委員会などを設置し広く地域住民の意見等をくみ上げながら推進する」よう要望しています。

-

城下町にほおずき提灯 燈籠祭

収穫に感謝し無病息災を願う伊那市高遠町の鉾持神社の例祭、燈籠祭が、22日と23日に高遠町内で行われました。 22日は宵祭りが行われ、霜町連が高遠囃子が演奏しました。 雨のため巡行は行わず、高遠町総合福祉センターやますそ前で行われました。 高遠囃子は、高遠町の5つの地域と2つの団体が継承していて、団体ごとに曲が違うということです。

-

高遠町歴史博物館 開館20年特別展

伊那市の高遠町歴史博物館の開館20年を記念した特別展が22日から始まりました。 特別展「20年の歩みに学ぶ」では、これまで行われた55回の特別展で展示した所蔵品など50点余りが展示されています。 幼少期に高遠町で過ごした書家で画家の中村不折が描いた高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の両親の肖像画が展示されています。 他に、高遠石工の守屋貞治が自身の作った作品を記した帳面や、高遠城跡から発掘された茶碗、下山田区が所蔵する東郷平八郎の書など、高遠町ゆかりの資料が揃った展示となっています。 この展示は12月10日まで開かれています。 尚高遠町歴史博物館では、30日に関連企画として、高遠石工の研究発表やこれからの博物館について考える講座を開催する予定です。

-

着物姿で高遠の魅力発信

伊那市地域おこし協力隊とインターンシップで伊那市高遠町の呉服店を訪れている埼玉の女子大生が連携して高遠の魅力を発信する取り組みが行われています。 22日は高遠町をPRするための写真撮影が行われました。 着物姿で写真に写るのは着物文化を学ぶため高遠町のやなぎさわ呉服店にインターンシップで訪れている跡見学園女子大学の2年生7人です。 この取り組みは22日から始まった燈籠祭に参加することで町の魅力感じ広く発信してもらおうと、地域おこし協力隊の杉山祐樹さんが企画したものです。 学生らは全員高遠を訪れるのは初めてだということで城下町の風情ある街並みを楽しんでいました。 学生らは24日まで高遠に滞在し着付けを学ぶほか燈籠祭に参加し地域住民との交流を深めるということです。 また撮影した写真は町の魅力を発信するパンフレットに活用されるということです。

-

東京芸大教育研究助手が合唱指導

伊那市高遠町の高遠中学校の生徒が15日東京芸術大学の教育研究助手から合唱指導を受けました。 指導を受けたのは高遠中学校の3年生およそ40人です。 高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で行われている交流事業です。 講師は東京芸大の教育研究助手黒川和伸さんが務めました。 黒川さんが指導した中学の合唱部は合唱の全国大会で上位入賞しているということです。 黒川さんは「頭でイメージしたものが声の出かたに関わってきます。歌詞の意味をしっかり考えて歌うことが大切です。」 と話していました。 この指導は14日と15日に高遠中学校、西箕輪中学校、東春近小学校で行われ約350人が音楽の楽しさを学んでということです。

-

高遠・長谷路線バス 新車両導入

伊那市の高遠町地区と長谷地区を運行する路線バスに、新たなバス2台が導入されました。 8日は運行を前に高遠駅で出発式が行われました。 今回導入されたバスです。 高遠町の藤沢や、三義方面を運行するバスのナンバーは、花見にちなみ873です。 バスの車体の四方には桜の花がデザインされています。 長谷循環バスのナンバーは仙丈ケ岳の標高から3033で、費用は2台でおよそ4千万円です。 今日は市や、バスを運行するJRバス関東の関係者が出席し出発式が行われました。 高遠町総合支所の有賀広明支所長は「多くの人が利用し、地域の人の足としてなじんでもらいたいです」と話していました。 出発式を終えると、近くの高遠保育園の園児がバスに乗り込みました。 高遠、長谷を走る路線バスの利用者は人口減少もあり、年々減少しています。 市では新型車両の導入により、高齢者の利用促進を図ると共に、観光客の利用を進めていきたいとしてます。

-

高校生が高遠城址公園の福祉マップを製作

高遠城址公園を訪れる高齢者や障害者のために、障害物などの位置を記した福祉マップをつくろうと、高遠高校福祉コースの2年生が19日、公園内を調査しました。 この日は高遠高校福祉コースの2年生14人が公園内の調査を行いました。 生徒たちは、重りを足につけたり、視野が狭くなるゴーグルを目につけたりして、高齢者や障害者の感覚を擬似的に体験しながら園内を回っていました。 駐車場からあがる階段、堀に降りていく階段など、実際に上り下りができるか、滑って危なくないかなど生徒達が実際に試していました。 車椅子で園内を回ったある生徒は「かなり凸凹があり車椅子には衝撃があった。目に見えない段差もあった」と話していました。 これは介護の授業の一環として福祉コースの生徒が取り組んでいるもので、これまでに学校近くのスーパーマーケット周辺のマップなども製作しています。 桜の見頃を迎えると、学校のグラウンドを駐車場として開放している高遠高校では、実際に高齢者の人たちから苦労を耳にすることも少なくないということです。 担当の香椎佐久美教諭は「公園に行くまでに苦労したという話しも聞く。生徒が作ったマップでより公園を楽しんでもらいたい」と話していました。 福祉コース2年リーダーの若林さくらさんは「目に見えないバリアを見えるようにしたものを作って、活用してもらいたいです」と話していました。 調査結果は、12月に開かれる「日本福祉教育・ボランティア学習会全国大会」で発表するほか、福祉マップとして来春に花見客に配布するということです。

-

高遠ブックフェスティバル

本に関する様々なイベントを行う「高遠ブックフェスティバル」が16日から始まりました。 今年で9年目となる高遠ブックフェスティバルは、高遠と人を本で繋ごうと地域住民などでつくる実行委員会が開いているものです。 高遠町図書館や商店街など地域一帯に古本が購入できるブースが設けられ、期間中は町歩きなど様々なイベントが予定されています。 実行委員会では、今年初めてブックフェスティバルのグッズを作りました。 作ったのはトートバッグとブックカバーです。 トートバッグは、フェスのロゴマークと、夏目漱石の「吾輩は猫である」の挿絵に使用された高遠町出身の書家で画家の中村不折の猫の絵が印刷されています。 3日間で40個限定で、1つ800円で販売しています。 ブックカバーにもバッグと同じ絵がデザインされていて、指定されたイベントブースで本を購入した人にプレゼントしています。 実行委員会では「グッズを持って町の中を歩いてもらったり家に持ち帰ってもらいたい。本や人、高遠を繋げるきっかけにしたい。」と話していました。 高遠ブックフェスティバルは18日(月)まで開かれています。

-

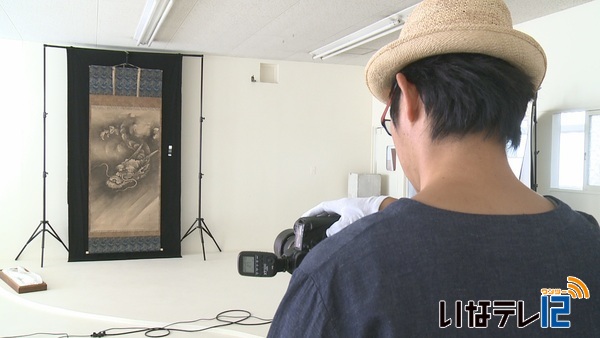

建福寺が寺所有の文化財写真集作成へ

伊那市高遠町西高遠の建福寺では寺にある文化財の写真集をつくることにしました。 15日は一般には非公開の国指定重要文化財「紙本中観音左右竜虎図」の撮影が行われました。 紙本中観音左右竜虎図は江戸幕府の御用絵師として栄えた狩野派の画家、狩野興以が描いたものです。 三枚の掛け軸からなり中央に観音、左右に龍と虎が配置された墨絵です。 掛け軸1枚は縦およそ167センチ、幅106センチで江戸時代の終わり頃に当時の建福寺の住職が購入したということです。 狩野派の作品を集めた展示会以外一般には非公開で大正12年に国重要文化財に指定されました。 建福寺ではこれら文化財の写真集をつくることにし15日、伊那市長谷のスタジオに運び込みました。 撮影を担当したのは長谷に写真事務所を構える髙橋博正さんです。 髙橋さんらは手袋をはめ慎重に飾りつけをしてからシャッターを切っていました。 唐木正紀住職は45年ほど建福寺の住職を務め、その集大成として写真集を作ることにしました。 写真集は大正時代以前のものを中心にまとめることにしていて10月までに撮影を終え今年中に完成させたいとしています。

-

5年ぶり 子供騎馬行列披露

伊那市高遠町の高遠北小学校の児童が2日に行われた高遠城下まつりで5年ぶりに子供騎馬行列を披露しました。 子供騎馬行列を披露したのは高遠北小学校の児童45人です。 1636年寛永13年に高遠藩主の保科正之が山形の最上城に移る際、荒町にある貴船神社に行列の祭具を寄進したことが始まりとされています。 荒町の住民でつくる貴船神社子供騎馬行列保存会の指導で練習してきた児童らは「これは里な」「良いや里な」と歌いながら練り歩いていました。 保存会によりますと子供騎馬行列は保科正之を偲ぶ行事として大正12年まで行われていましたが一時途絶えていたということです。 平成3年に復活し平成10年に伊那市無形民俗文化財に指定されています。

-

高遠城下まつり 商店街賑わう

伊那市高遠町の高遠城下まつりが2日に行われステージ発表やイベントなどで商店街が賑わいました。 商店街に設けられた特設ステージでは、各種団体が郷土芸能を披露しました。 このうち、高遠小学校の舞踊クラブは、4月から練習してきた孤軍高遠城を披露しました。 歩行者天国となった商店街では、伊那市商工会のメンバーが餅をついて振る舞っていました。 高遠城下まつりは前身の絵島まつりから数えて今年で48回目となります。 おまつり広場には大勢の地域住民が集まり子どもたちの発表を見守っていました。

-

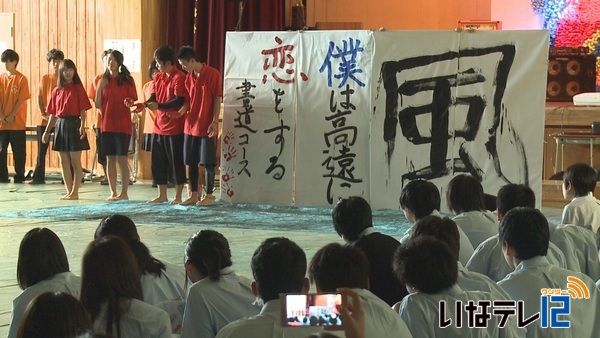

高遠高校で兜陵祭 3日に一般公開

高遠高校の文化祭、第57回兜陵祭の前夜祭が1日行われました。 兜陵祭は2日が校内祭で3日に一般公開されます。 前夜祭では芸術コースの生徒が日頃の学習の成果を発表しました。 書道コースの生徒は「風 僕は高遠に恋をする」という今年の兜陵祭のテーマを書く書道パフォーマンスを披露しました。 兜陵祭ではクラス宣伝や楽器演奏、腕相撲などのイベントのほか屋台も並びます。 一般公開は3日午前10時から午後2時半までとなっています。

-

高遠保育園 地域の高齢者とカレーを食べて交流

伊那市高遠町の高遠保育園の園児は30日、地域の高齢者と一緒にお昼の時間にカレーを食べて交流しました。 上山田と下山田の4つの高齢者クラブのメンバー23人が高遠保育園を訪れました。 年少から年長まで94人の園児がクラスごとに分かれて高齢者と一緒に昼ご飯を食べました。 カレーには園の畑で育てたジャガイモが入っています。 高遠保育園では、年に6回地元の高齢者との交流会を開いていています。 お互いに顔を覚え、保育園の外でも挨拶をする事が増えているということです。 小牧徳子園長は、「地域の方たちが一緒になって子供たちを育ててもらえる良いきっかけになった」と話していました。 次回は9月30日に開かれる保育園の運動会に招待する事になっています。

-

子供騎馬行列 城下まつりで2日に奉納

伊那市高遠町貴船神社に伝わる子供騎馬行列が来月2日に行われる高遠城下まつりで5年振りに奉納されます。 子供騎馬行列は高遠北小学校の2年生以上の児童45人が行います。 騎馬行列は、当時高遠藩主 だった保科正之が荒町にある貴船神社に行列の用具を奉納したのが始まりとされています。 高遠町藤沢荒町の住民でつくる貴船神社子供騎馬行列保存会会員が指導にあたっています。 保存会によりますと、騎馬行列は、大正12年まで行われていましたが、その後途絶えていたということです。 平成3年に地元有志が保存会をつくり子供たちに歌や振付を指導して復活させました。 児童は、弓や衣装箱などを持ち、当時の行列の様子を再現していました。 子供騎馬行列は、来月2日に行われる高遠城下まつりで披露されることになっています。

-

猪鹿浄水場送水管通水式

伊那市高遠町の街部に水道水を供給する新しい猪鹿浄水場の送水管の通水式が、28日に行われました。 今後は、箕輪ダムを水源として供給します。 通水式では、白鳥孝市長らが仕切弁のバルブを回し、新しくできた送水管に切り替わりました。 旧猪鹿浄水場は、高遠さくらの湯の700メートルほど北にあります。 施設の脇を流れる猪鹿沢を水源に、東高遠、西高遠、長藤の一部およそ2千人に水道水を供給してきました。 昭和48年に給水を始めてから44年が経ち、施設の維持管理や更新費用に加え、沢の水を使用していることから病原生物への対策が問題となっていました。 旧施設の改修には多額の費用がかかるため、市では箕輪ダムを水源とする美篶笠原の水道管への接続工事を平成24年度から進めてきました。 総延長はおよそ3.7キロで総事業費はおよそ2億9千万円となっています。 箕輪ダムを水源とするのは、高遠町では初めてで、この他の地区についてはこれまで通りの方法で供給していくということです。

-

東京芸大の卒業生が邦楽披露

東京芸術大学の卒業生2人が25日、伊那市高遠町のデイサービスセンターくつろぎの家で三味線と太鼓を披露しました。 伊那市と東京芸術大学は伊那市高遠町出身の伊澤修二が東京芸大の初代校長を務めたことが縁で音楽交流が行われています。 東京芸大には国内で唯一日本の伝統音楽を学ぶ邦楽科があり今回はお年寄りに邦楽を楽しんでもらおうと演奏が企画されました。 三味線を演奏した山下靖喬さんは津軽三味線コンクール全国大会の優勝経験者です。 太鼓を披露した石森裕也さんは全国の祭りでお囃子の演奏に参加する実演家として活躍しています。 お年寄りたちは手拍子をしながら日本の伝統音楽を楽しんでいました。 2人は小学生と一般を対象に高遠町に伝わる高遠囃子の指導にもあたったということです。

-

サマースクール2017in信州伊那 27日まで

将来、森林関係の仕事を目指す大学生を対象にしたセミナー「サマースクール2017in信州伊那」が今日から3日間の予定で伊那市内で始まりました。 25日は、開校式が伊那市高遠町の高遠閣で行われました。 サマースクールは、大学教授や林野庁職員などの有志でつくるグループが林業を考える事ができる人材を育成をしようと、2013年から全国各地で開催しています。 スクールの開催は50年の森林ビジョンを策定した伊那市が、今後の人材育成に向けた、ノウハウの確保や蓄積を図ろうとセミナーを誘致して開かれました。 今年は、関東や近畿の大学生を中心におよそ60人が参加しました。 開校式の後には、早速講義が行われ参加した学生は、森林環境教育についての話を聞いた他、進徳館などを見学していました。 スクールは27日までを予定していて、参加者は講習を受けたり、伐採体験等を行う予定です。

-

地域おこし協力隊 宗京裕祐さんの卒業報告会

8月末で伊那市の地域おこし協力隊の任期が満了する宗京裕祐さんの卒業報告会が、22日に伊那市高遠町で開かれ、3年間の活動を振り返りました。 静岡県出身の宗京さんは、平成26年9月に伊那市の地域おこし協力隊に任命されました。 農業に従事しながら、高遠町地区の農業振興や、農産物のブランド化や販売促進に関わる活動を行ってきました。 活動のひとつとして、野菜の出荷グループ「伊那の谷ユウキの会」の事務局をつとめた経験をあげました。 ここでは、地元で採れた野菜を地元で消費してもらうため、出荷先と生産者との調整などを行いました。その結果、小学校や保育園の給食にも使ってもらえるようになり、取引先が5件から10件に増加したという事です。 宗京さんは「新規就農者の受け皿になりたいと思い販路の拡大にも取り組んできた。流通面の事も知る事ができたのは自分の財産にもなった」と話していました。 宗京さんは協力隊卒業後、地域の野菜を地域で消費できるような、販売と配送を行う仕事を始めたいという事です。

-

信州高遠のご当地ブランド「百職屋」立ちあげ

伊那市高遠町藤沢を中心に杖突街道沿いの農家や職人でつくる「百職会(ひゃくしょくかい)」は信州高遠のご当地ブランド「百職屋(ひゃくしょくや)」を立ちあげました。 11日、12日の2日間、高遠町藤沢にある農家レストランこかげで開いた「百姓と職人市」で地域ブランド「百職屋」をお披露目するブースが設けられました。 杖突街道沿いの農家や職人でつくる百職会のメンバーが製作した日用品や農産物加工品などを「百職屋」のブランド名で売り出していく計画です。 商品にはブランド名が書かれた共通のタグを付けます。 これまで会員が個々で販売していた商品を集約する事で、全国にご当地ブランドとして発信していく狙いです。 百職屋の商品は地域のイベント会場などで今年中に販売を開始するという事です。 「百姓と職人市」では22のブースが設けられ、訪れた人たちが好みの品を買い求めていました。

-

保育園に羊放牧で園児笑顔

保育園の園児と触れ合い園庭に生えた草を食べてもらおうと17日、伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園に羊が放牧されました。 羊は高遠町の住民有志でつくる高遠町山村活性化協議会が藤沢の耕作放棄地で放牧しているものです。 協議会では信州大学農学部と連携して羊を使った荒廃農地の再生に取り組んでいます。 園庭での放牧は園児が動物に触れる機会にしてもらおうと地域住民や保護者でつくる高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会が協議会に依頼したものです。 草が生えている約300平方メートルに柵が張られ3頭の羊が放されました。 羊は1か月ほどここで過ごす予定で高遠第2・第3保育園では「羊の絵を描いたり、水やりなどの世話をして触れ合いを楽しみたい」と話していました。

-

高遠町総合支所 市長「なるべく早く建設する」

老朽化や耐震性に課題があり高遠町保健センターへの機能移転の方針案が示されている高遠町総合支所について、伊那市の白鳥孝市長は、「場所や規模などについては検討が必要だが、なるべく早く建て替えたい」と話し、新築する考えを9日夜、高遠町で開かれた市政懇談会で明らかにしました。 9日夜は、伊那市高遠町のJA上伊那東部支所で市政懇談会が開かれ、住民80人ほどが参加しました。 その席で、白鳥市長は、「駐車場も含め現在の位置でいいのかというのは検討する必要がある。場所・規模など課題はあるがなるべく早く建て替えたい」と、移転でなく新築する考えを示しました。 住民からは、「住民感情として、現在の場所にこだわりがあるので現地建て替えをしてほしい」といった意見や、「新しい施設にお金をかけるよりも、水道料金など日々の生活に密着したことに予算を使ってほしい」といった意見も出されていました。

201/(火)