-

日本野鳥の会伊那支部、風力発電の予定地で視察を兼ねた観察会

日本野鳥の会伊那支部(星野和美支部長)は19日、風力発電の事業計画がある高遠町の入笠山、芝平地区などで、現地視察を兼ねた探鳥会をした。

同支部は、民間企業が長谷村、高遠町の鹿嶺高原や入笠山で計画している2つの風力発電事業に反対しており、今回は、計画地周辺の実情を把握するための視察を実施。事業計画がある尾根の谷間から入笠山へと上がり、どのような動植物が生息しているかなどを確認した。

案内役を務めた地元山室の自然愛好家・春日光史さんは、さまざまな野生動物が残した痕跡などから、同地は鳥類だけでなく多くの動植物のすみかとなっていると指摘。また、富士見・茅野方面を見渡せる金沢峠は、野鳥が郡境を越えて通過するルートになっており「近隣に風車ができれば巻き込まれる危険性もある」と語った。

風力発電で最も大きな影響を受けると考えられているのが、高速で飛ぶ大型のワシ・タカ類で、これらは風車に衝突して命を落とすことが多いという。入笠山では、ノスリ、ハチクマなどの大型ワシ・タカ類の生息を確認しており、高冷地には絶滅危惧(ぐ)種のクマタカなどがいる可能性もある。

春日さんによると、入笠山での事業計画を進める青木あすなろ建設(本社・東京都)は、候補地の一部の民有地で、部分的な土地買収を進めているという話もあるという。 -

東部営農支援センターが総会

高遠町と長谷村でつくる「東部営農支援センター」の総会が20日、高遠町小原のJA上伊那東部支所であった=写真。運営委員ら約40人が出席し、伊那市との合併後の組織などについて話し合った。

議事の前に、前会長の伊東義人高遠町長があいさつ。「農業を取り巻く環境は厳しく、農業従事者の高齢化、有害鳥獣被害など多くの課題を抱える。合併に伴った今後の支援センターのあり方についても、東部地区の農業が持続発展できるよう、慎重な協議を願う」とした。

東部営農支援センターは伊那市との市町村合併を機に、同市農業振興センター内の組織「東部地区農業振興推進委員会」として事業展開することを確認した。

新伊那市では現在の伊那市7地区での構成に加え、高遠町・長谷村を包含した計8地区となる。

新組織の東部地区農業振興推進委員会の委員長に、塩原重一さん(上伊那農業協同組合東部地区代表理事)が就任。副委員長2人については、高遠町総合支所長、長谷総合支所長が受け持つことを決めた。 -

転倒・骨折予防・高遠オリジナル体操完成

高遠町が介護予防事業の一環として来年度から各地区で開く転倒・骨折予防の体操教室に先立って創作していたオリジナル体操「筋力すくすく体操」が完成し17日、町総合福祉センターで発表会をした。

体操は音楽に合わせて、ストレッチ、柔軟、バランス、筋力など数種類を織り交ぜていて、いすに座った状態で体を動かす体操と立ってする体操の2セット、それぞれ約10分で構成している。

体操の創作と健康教室のサポーターを養成するため、1月から10回にわたって開いた講座で、講師の健康運動指導士・藍早瀬さん=東京都調布市=の原案を参加した町民20人余が実践し、意見を出し合って「高齢者が気軽にいつでもできる体操」(町健康福祉課)に改良した。

座ってする体操は上半身を左右に曲げたり、浮かせた足で「たかとお」と宙に描いたりし、発表会ではサポーターの動きに合わせて参加者たちも一緒に体を動かしていた。

今後は健康教室以外でも、サポーターが各地区で高齢者を中心に普及させ、健康増進を図っていく。 -

高遠美術館館長・竹内徹さん自作洋画を町に寄贈

一水会会員で、信州高遠美術館長の竹内徹さん(69)=高遠町小原=が、画家として歩み始めて約30年間に描き、一水会や日展に出品した100号の大作16点を含む洋画22点を町に贈った。

生まれ育った高遠の風景が中心で、町職員を退職した1973年、画家として初めて描いた西高遠相生町周辺の風景「初夏の高遠」から一昨年の「山村待春(高遠)」まで、町の歴史の移り変わりがうかがうことができ、「町の歴史でもあり、自分自身の歴史でもある」と竹内さん。

町が合併する伊那市の風景や「権兵衛トンネルが開通したこともあり」木曽谷の風景も贈った。

竹内さんは「町のおかげで絵描きとして成長できたので、合併を前に感謝の気持ちを込めて古里に作品を残したかった」と話していた。

寄贈作品は今後、同美術館で保管し、個展として披露していく。 -

高遠町で第109回誕生証書授与式

高遠町の第109回誕生証書授与式がこのほど、町文化センターであり、昨年9月から12月までに生まれた19(男9、女10)人に証書などを贈って、出生を祝った。

伊東義人町長は「少子化のなかで喜ばしいこと。元気な町を目指すためには、明るい子どもたちの笑い声が響くことが大切」とあいさつし、健やかな成長を願った。「元気な子に育ててください」などと保護者に声をかけながら1組ごと記念撮影をし、祝い金や記念品を贈った。

昨年の町の出生人数は48人で、町が若者定住対策を図った「町営住宅の建設効果もあってか」(住民課)、02年から50人前後を保ち、安定してきているという。 -

高遠町・アクティビティ講演会

高齢者の生活・考えを学び、介護のあり方を見直そう竏窒ニ高遠町は17日、心身・生活の活性化する「アクティビティ」について学ぶ講演会を総合福祉センター「やますそ」で開いた。講師に招いた淑徳大学の講師でアクティビティ・サービス協議会副理事長・柏木美和子さんは、介助される側の心を動かすことの重要性を訴えた。

柏木さんは、年を重ねるにつれて若いころと同じようには行動できなくなる高齢者のストレスを示し、介助者がこうした思いに配慮する重要さを指摘。それぞれが持つ「自分でやりたい」「自分で決めたい」という思いにこたえ、個性を出していくことが、介助者の心地のよい生活「アクティビティ」につながるとした。

また、若者は経験や知識が未熟なため、介助者への配慮が不十分な場合もあり「上の世代の人が積極的に社会にかかわり、知識などを伝えていってほしい」と呼びかけた。 -

保科正之ドラマ化署名に新宿の民踊連盟1万人分協力

旧高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化実現に向けて署名活動を展開している高遠町に15日、町と友好提携を結ぶ東京都新宿区の民踊連盟が訪れ、1万602人分の署名を届けた。

民踊連盟の田中早苗理事長が町役場の伊東義人町長を訪ね、「夢が実現され、放映が可能になったときには楽しく見させてもらいたい」と手渡した。

伊東町長は協力に感謝し、「人口7千人の町から21万を越える輪が広がった。今後も火を絶やさないように進めていきたい」と述べた。

町は新宿区と提携して今年で20年目を迎えるが、民踊連盟は当初から町の夏祭りに参加している。町が昨夏の祭りの際に、連盟に署名の協力を求めると、連盟は連盟内だけでなく都内の踊り仲間に声をかけるなど広く集めたという。 -

巣立ちの時 卒業シーズン

高遠中は町立として最後

小中学校も卒業シーズンを迎えた。高遠町の高遠中学校(原弘幸校長)は17日、69人(男36、女33)の生徒が学びやを巣立った。

在校生や保護者らが見守る中、原校長が卒業証書を手渡し「それぞれ自分で決めて進むこれからの道のりは平たんだけでなく、乗り越えなければならない困難なときが来ると思うが、決してあきらめなければ道は切り開ける」と激励した。

伊東義人町長は市町村合併にふれ「町立としては最後の卒業式。これまで築きあげてきた校風は後輩たちに引き継がれ、新たな歴史とともに発展していく」と、はなむけの言葉を送った。

卒業生代表で藤木真太郎君が答辞。「楽しいことも辛いことも踏まえ、心身ともに成長できた3年間だった。これからはさまざまなことがあると思うが、中学校生活の思い出とともに友人や先生方、家族らの励ましの言葉を思い出し、目標に向けて努力していきたい」とした。

帰り際、卒業生は恩師や友人らと言葉を交わし、思い出の中学に別れを告げた。

この日は、伊那市の春富中、南箕輪村の南箕輪中でもあった。 -

高遠町観光ガイド講習終了・27人を案内人に認定

町民誰もが観光案内できるように竏窒ニ、高遠町と町観光協会による高遠観光ガイド講習会が終了した。昨年3月と10月に開いた全8過程のうち7回以上受講し、このほど町総合福祉センターであったまとめの最終回に出席した27人を「案内人」に認定した。

講座には町内外から320人余が受講。町の歴史や文化について習い、まとめの最終回は、町観光協会が作成したガイドマニュアルに沿って、観光客への説明の仕方を学んだ。認定者は観光案内人として登録し、観光客からの依頼を受けた町観光協会の要請に応じたり、観桜期に運行する巡回バスに同乗するなどして活動する。

伊東義人町長は閉講のあいさつで「新伊那市の観光の発信は高遠町。観桜期も近づいており、30万人が訪れるが、習得したことを生かし、積極的に案内をしてもらいたい」と期待した。 -

高遠町山室~長谷村非持間開通

県が01年度から改良工事を進めていた一般県道芝平高遠線の高遠町山室と長谷村非持間の290メートル工区が完成し15日、現地で開通式があった。

同工区には沢があり、既存道路はそれを避けるために山側へ大きく迂(う)回。幅員も狭く、冬場は凍結するなど交通に支障をきたしていたため、橋梁(筒張沢橋・橋長98メートル)を新設することで解消を図った。完成道路は幅員8メートル(車道6メートル)の2車線で、総事業費は約7億3千万円。

式典には県や両町村の関係者ら約150人が出席。テープカットやくす玉割り、渡り初めなどをして完成を祝った。期成促進同盟会長の伊東義人高遠町長はあいさつで「地域にとって欠くことのできない生活道路。地域振興のいしずえとなり、合併後の地域の活性化につながれば」と期待した。 -

高遠町の弥勒を語る会・景観整備

高遠町弥勒の歴史学習や環境美化活動に取り組む住民の集まり「弥勒を語る会(弥勒塾)」は12日、弥勒諏訪社周辺の景観整備をした=写真。約30人の会員が早朝から集まり、やぶ掃除やヒノキの枝打ちなどの作業に汗をかいた。

御神木の周りに植林した木の枝などが伸び、風通しが悪く、日光も行き届かなくなっているのを解消するために以前から計画。伊那市・長谷村との合併記念事業で町が進める環境美化活動に合わせて今回実施した。

この日は小雨が降り、風も強く吹きつける悪天候。急斜面に生える雑草や竹を除去したり、はしごを使って高い位置の枝枝打ちをするなどの作業はただでさえ危険な仕事だったが、一人ひとりが無理をせず、皆の力を合わせて一つの目標に取り組んだ。

伊藤啓仁会長(69)は「先祖が残してくれた地域のことを自分たちが振り返るように、子どもたちが大きくなったときに振り返ってもらえるような活動したい」と話していた。

弥勒を語る会は昨年2月に有志らで発足し、毎月一回の勉強会で弥勒の歴史を学んできた。今後は地域防災をテーマにした学習や、弥勒諏訪社周辺にモミジを植林しようと考えている。 -

親子で力合わせておやき・五平もち作る

信州名物のおやきと五平もちの料理教室が12日、町福祉センター「やますそ」であった。園児縲恷剴カの8人や保護者ら約20人が協力して調理した。文部科学省推進の地域子ども教室事業「遊びの寺子屋」を高遠町で展開する運営委員会(丸山宏一委員長)主催。

五平もちは丸い形に成形したご飯の固まりを串に刺して調理。串は壊れた唐傘の骨を使う伊那谷に古くから伝わる方法で実施したため、子どもたちや保護者ら目を丸くして驚きの様子だった。

おやきにはナスや菜っ葉、キムチなどを包んで料理した。参加者らは生地を練り上げる、力を必要とする作業に一苦労。高遠小学校3年の伊藤七海ちゃんは「皆で力を合わせておいしいおやきを食べたい」と、生地づくりにも力が入っていた。

遊びの寺子屋は児童たちの放課後の遊びを支援するため、高遠小学校校庭で週一回のレクリエーションをしているほか、毎月1、2回の親子で楽しめるイベントを企画。今年度は手作り楽器やキノコ狩り、もちつき大会などに参加者らが挑戦してきた。 -

高遠町閉町など記念事業・折り鶴絵画完成

高遠町の閉町や町政施行131周年などの記念事業で、町民参加型の折り鶴絵画のうち、一作品が完成した。

折り鶴は全町民に製作を呼びかけ、約1万4千羽が集まり、高遠高校美術クラブが下絵を描いて、町女性団体連絡協議会が張り付け作業を担った。

作品(縦182センチ、横364センチ)は、桜が満開の高遠城址公園、高遠湖、遠望には仙丈ケ岳を描き、町を包み込むように鮮やかな虹がかかっている。折り鶴は城址公園の桜と高遠閣や虹に張り付けて作品全体に立体感を出し、右上には金色の折り鶴で町章も描いた。

女団連の北原朗子会長は「町民全員の気持ちが一つになり、合併後が明るく、希望がもてる作品に仕上がった」と完成を喜んでいた。

折り鶴絵画製作経験者で町内在住の中島美恵子さんの協力を得て製作している旧高遠藩主・保科正之の肖像画と、千羽鶴もほぼ完成に近づいている。

「町民全員の願いや気持ちが乗った大作」(町担当)は、25日の式典会場などに展示する。 -

高遠町禁煙会が町に草刈り機寄贈

高遠町禁煙会はこのほど、草刈り機6台(計20万円相当)を町に、現金10万円を町育成会にそれぞれ贈った。

草刈り機は、「花の丘公園で(草刈り機が)不足していると聞いた。環境整備に役立ててほしい」と、責任者の北原久さん(79)と伊藤昭三さん(78)が町役場の伊東義人町長に届けた。

町では東高遠の花の丘公園管理棟に常備し、他の公共施設でも活用したいという。

町禁煙会は現在、会員約230人。会員の高齢化により「社会奉仕をするための資金集めなどが困難な状況にある」ため、今月を最後に解散するという。 -

新市「伊那市」誕生で消防団も新組織に

伊那市消防団は31日、新市誕生と共に新たに発足。高遠町、長谷村の団員を合わせた定員1156人(合併以前と同じ)の新組織となる。幹部は団長1人、副団長4人、分団長19人竏窒ネどが選出される。

新しい制度として、特定の活動や役割のみに参加する機能分団体制を導入。現在の伊那市消防音楽隊を団員に格上げし、団員の少ない長谷地区に地元消防団経験者でつくる「OB分団」(村内の火災のみ出動)を組み入れる。

伊那地区8分団、高遠地区5分団、長谷地区2分団(OB分団含む)の計15分団の構成。各分団名は以前の数字表示から地域名称に変更される。 -

高遠町、長谷村、西春近の3商工会が連携調印

高遠町、長谷村、伊那市西春近の3商工会は9日、合併・統合に向けて来年度から連携するための調印を交わした。

県は商工団体の補助金抑制で、1市町村に1商工団体を原則としている。07年度から小規模事業者数が300未満の商工会に対して補助金を50%削減する方針を示している。

商工団体の統合が確実であれば補助金の減額幅が少なくなる。3商工会の小規模事業者数はそれぞれ高遠町が270、長谷村が90、西春近が220であり、さらに3月31日の新市発足に伴い、1商工会議所3商工会を一組織にするのは容易ではないことから、広域連携して07年度の3商工会の合併、09年度に伊那商工会議所と統合をしたいとしている。

連携で経営改善普及事業を一本化し、各地区の小規模事業者に対して連携して指導する。06年度は町商工会が監事を務める。また、07年度の3商工会合併に向けて、各商工会の事業内容や会費が異なるため、委員会を月1回開いて調整していく。

式は高遠町商工会館で開き、3商工会の職員や関係者約50人が出席。町商工会の森本光洋会長は「3商工会の連携により、それぞれが肩を組み、良いところを吸収して、会員の信頼を得ていきたい」とあいさつした。 -

折り鶴絵画 最終段階へ

高遠町の伊那市・長谷村との合併に伴う閉町や町政施行131周年などの記念事業の一つ、折り鶴絵画「一人一人の願いをのせて」で、町民に製作を呼びかけた折り鶴が集まり7日夜、町女性団体連絡協議会(北原朗子会長)のメンバーら約30人が原画への張り付けを始めた。

高遠高校の美術クラブが手掛けた原画は、タカトオコヒガンザクラが満開の城址公園、街並み、遠望には仙丈ケ岳を描き、町を包み込むように鮮やかな虹がかかっている。「原画を生かし、立体感を出す」(町担当)ため、手前に描いた城址公園の桜と虹に折り鶴を張って表現する。金色の折り鶴で町章も表す。

さらに、折り鶴で千羽鶴も製作する予定だったが、町観光協会がNHKの大河ドラマ化実現に向けて署名活動を展開している高遠藩主・保科正之の肖像画を折り鶴で作ることになった。

作業は次回でほぼ完成する予定。作品は、3月25日の式典と記念コンサートの会場に飾り、その後は町内の公共施設に展示する。 -

新市になっても住みよいまちづくりを

高遠町消防団(北原和門団長)は5日、春の火災予防運動(1日縲・日)に合わせて防火パレードをした。

伊東義人町長は「新市の消防団になっても地域を守ることに変わりはない。安心安全で、町民が安らげる地域づくりのため、防火・防災活動に尽力いただきたい」とあいさつ。北原団長は「町消防団としては最後となるが、火災予防の啓もうを徹底し、穏やかな住みよいまちづくりを続けていく」と訓示した。

全5分団の部長以上21人が参加し、消防車両6台を連ねて町内全域を巡回。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなる季節のため、火の取り扱いに注意を呼びかけた。 -

南ア北部遭対協臨時総会

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会は1日、臨時総会を長谷村の仙流荘で開き、伊那市・高遠町・長谷村の合併に伴う会則の改正と、05年度後期表彰をした。

会則の改正で、役員は会長を長谷村長から伊那市長に、副会長を高遠町長と伊那市長から伊那市長谷総合支所長に変更する。事務局はこれまでの長谷村役場と同じ伊那市長谷総合支所に置く。

本年度勇退した救助隊前副隊長の宮下三千彦さん(60)=溝口=に感謝状を贈った。宮下さんは1964(昭和39)年に入隊し、42年間にわたって山岳遭難救助活動に従事。遭難防止対策、若手の育成などにも尽力した。

宮下さんは「団結して活躍してもらうことを願っている」と述べた。 -

新伊那市議選まで2カ月 - 高遠は激戦

伊那市・高遠町・長谷村の合併に伴う新伊那市議会議員選挙(4月23日告示、30日投開票)まで2カ月を切った。議員定数は26で、初回に限り、各市町村を単位とした選挙区が設けられている。高遠町と長谷村の動きを探ってみた。(文中の名前は五十音順)

定数5の高遠町は現職町議(14人)のうち6人が出馬を表明し、選挙戦は確実になりそうだ。

出馬を表明している現職はいずれも無所属で西高遠の飯島進(52)、伊東實(70)、春日嗣彦(51)、原浩(68)、下山田の野々田高芳(69)、共産党で西高遠の関森照敏(65)の各氏。

西高遠は現職5人全員が出馬を表明しており、混戦を極めそうな一方で、新市発足により停滞も懸念されている周辺部の三義、長藤、藤沢地区では新市議に大きな期待が寄せられているが依然として沈黙が続いている。年齢を理由に後進に道を譲りたいとしている現職もいるが、新人の擁立に苦戦しているようだ。「昨春の町議選のときこそ、新市に向けて(新人の)擁立をするべきだったのでは」と指摘する声もある。

唯一、前林賢一氏(69)=無所属・小原、が引退を決意している。

定数3の長谷村は周囲の動向を探っている現職が多く、現在のところ出馬を正式に表明しているのは宮下金典氏(55)=共産党・溝口、のみ。

「若い人が出るようなら押しのけるわけにはいかない」としながらも「長谷地域の方向性を示す大事な時となる」とし、出馬に前向きな姿勢をみせる現職もいて、3月議会終了後に動きが活発化しそう。

いずれも無所属の窪田清彦(66)=黒河内、中山達得(73)=非持、吉田由季子(38)=同、の3氏が引退を決めていて、年齢などを理由に退く考えの現職も数人いる。 -

高遠美術館ギャラリー展

伊那市在住の書道家・泉石心さん(47)による個展「書画・篆刻・硯の世界」が、高遠町の信州高遠美術館で開かれている。春を思わせるサクラやモモなどをテーマとした書画を中心に、硯(すずり)や篆(てん)刻など約80点が、訪れた人の目を楽しませている。

伊那市内の高校に教師として勤める傍ら、製作活動を続けている泉さんは、東京書道会の会員などとしても活躍している。これまでも個展やグループ展を開催しているが、高遠美術館での個展は初めて。

今回は、書になじみのない人にも親しみやすいように竏窒ニ、絵を添えた作品も多く展示。正岡子規、バイロンなどが詠んだ「春の歌」を書いた作品は、春の和やかさをイメージさせる優しい書体で仕上げられており、見る人の心を和ませる。

落款は、篆刻した素材も一緒に展示しており、泉さんは「陰影だけでなく材料も楽しく見てもらえれば」と話していた。

3月21日まで。 -

伊那市防犯協会の定期総会

伊那市防犯協会(会長・小坂樫男市長)は22日、市役所で定期総会を開いた=写真。約30人の役員が出席。新市誕生による会則改正や06年度の事業計画、歳入歳出決算などの5議案すべてを可決した。

同協会会則の役員については、各地区の防犯協会長から選任する理事は、7人から高遠地区を加えた8人に増員、評議委員には高遠消防署長を加えるなど改正。3月31日から施行する。

06年度の事業計画は▼各地区防犯協会による防犯活動▼伊那防犯協会連合会との連携による防犯活動▼暴力団追放活動▼女性部員の活動竏窒フ4項目の推進を掲げた。

小坂会長「子どもを狙った犯罪や高齢者を狙った振り込め詐欺などあるが、犯罪は未然に防ぐことが必要。その意味でも防協の果す役割は大きい」とあいさつした。 -

現金返還率60・3%、物品返還率37・2%

伊那警察署は05(平成17)年に管内で届けられた遺失・拾得物の取り扱い状況をまとめた。遺失物の件数は1867件(前年比32件減)、拾得物は3114件(同57件減)、遺失者返還は731件(同43件増)、拾得者交付は1830件(同6件減)、県帰属は824件(同280件増)だった。

現金の遺失額は2169万6674円(同614万2863円減)、拾得額は704万664円(同128万9580円増)、遺失者返還額は424万5930円(同55万128円増)。遺失届けの最高金額は93万6059円(前年は230万円)、拾得届けは32万3394円(同22万円)だった。

物品の遺失数は1954点(前年比63点減)、拾得数は2781点(同440点減)、遺失者返還数は1034点(同278点増)。特異な拾得物としては、工事現場に置き忘れられた木箱(土力計)があり、記名などから遺失者が判明し返還した。

拾得物3114件のうち遺失者に返還されたのは731件で、現金の返還率は60・3%、物品は37・2%と現金のほうが返還率が高かった。理由は財布などのなかに持ち主の手がかりとなるカードなどが入っていて、警察から連絡が取れたため。

遺失物の内訳は財布類が733点、免許証類が224点、機械器具が179点、かばん・袋ものが161点の順に多い。機械器具については179点のうち173点が携帯電話で、前年と比べて携帯電話は37点も増えている。

月別の遺失・拾得物の届け出状況は、夏休みの8月、何かと慌ただしい1月、12月にともに多い。

伊那署では▼大切な物には住所、氏名、電話番号など連絡先が分かるようにする▼諦めないで警察に届出をする▼手荷物を多く持って歩かない▼いつも自分の物がどこにあるかを確認する竏窒ネどと注意を呼びかけている。 -

高遠藩主・保科正之公大河ドラマ化実現に向けた署名20万人目に記念品贈る

高遠町と町観光協会は、展開する江戸時代の高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化実現に向けた署名が20万人を突破したことを祝い20万人目と前後2人に記念品を贈った。

ドラマ化実現に協力している長野市若穂の保科地区の住民有志でつくる長野会議が2月2日、2762人分の署名を届け、20万人に達した。観光協会は、長野会議の事務局がある広徳寺(長野市若穂保科)を訪ね、20万人目にあたった同地区の丸山忠吾さんらに正之公について書かれた本と高遠まんじゅうを届けた。

保科地区は平安時代以前に、一帯を統治した武将が地名を姓にあてたことがはじまりとされ、同会議は、「保科」の姓発祥の地として、高遠町の活動に賛同した有志で結成。今回の署名を含め、これまでに6千余人分の署名を届けている。

町観光協会の平岩国幸事務局長は「目標は100万人だが、2回の節目となりうれしい。多くの人の協力をいただきながら、実現に向けて粘り強く活動を続けていきたい」と話している。 -

高遠中生乳児ふれあい学習で命の大切さ再認識

高遠中学校生徒の乳児ふれあい学習が24日あり、妊娠から乳児の発達までのまとめをして、命の大切さを再認識した。

選択科目で家庭科を専攻する3年生の恒例の授業で、乳児の生命力から命の大切さを知り、これからの生き方を考えるきっかけとしている。

生徒17人は以前、乳児を抱っこして実際に触れ合った体験など、これまでの学習を振り返りながら、町保健福祉課の保健師の話に耳を傾けた。

保健師は妊娠から出産までの胎児の発育について紹介。「妊娠期間の10カ月もたない赤ちゃんも多い。生まれることを当たり前のように思うのではなく、奇跡の連続の中で生まれてくることを覚えて」とし、「自分自身を大事にし、相手を思いやるような生き方をしてほしい」と呼びかけた。

菅沼麻里さん(15)は「赤ちゃんが生まれてくるまでの苦労や大変さがわかり、命の尊さを実感した」と話していた。 -

資質向上でニーズに対応

伊那広域シルバー人材センターの高遠、長谷地区の会員を対象とした資質向上研修会が22日、高遠町総合福祉センターであった。会員約60人が参加し、事業理念などに理解を深めた。

春日博人理事長はあいさつで、伊那市・高遠町・長谷村の合併に触れ、「合併に伴い広域的な事業活動を充実させていきたい」と述べた。

本年度の受託事業実績(1月末現在)で、「公共」「公社等」「民間」「家庭」の事業合計金額は高遠地区が前年比4・5%減の約1300万円、長谷地区が前年比26・2%減の約800万円。同センターは「全体的に公共事業を中心に実績が落ち込み、民間や家庭事業が補っている状況」と説明し、多様な就業ニーズなどに対応した就業開拓への協力などを求めた。

昨年あった地区懇談会で出た意見も紹介。合併に伴い高遠、長谷を統合し「東部地区」(仮称)とした地区割りの提案については「正式に決定をしていないが、統合していく考えで検討している」と答えた。 -

現金収支2億9千万円の黒字

伊那中央病院運営審議会が22日夜、院内の講堂で開かれた=写真。05年度の病院運営状況や3階西病棟・別棟増設工事の経過説明のほか、意見交換をした。2年任期で審議委員15人が新たに任命され、委員長に藤島雄二さんが選任、副委員長に北原敏久さんと藤澤かつ子さんが再任した。

05年度補正予算後の収益的収支の現金収支から資本的収支の差引不足額を引いた、現金収支は2億9千万余の黒字。伊那中央行政組合長の小坂樫男伊那市長は「病院経営についてはそれぞれの皆さんの努力、地域住民の支援のおかげで現金収支が黒字を達成し順調」とした。

意見交換では全国的に問題となっている医療費の個人未納金や医師不足などについて、審議委員から質問があがり、担当者が説明した。

医療費の個人未納金については、03竏・5年度の累積額は約4千万円だが、経営を圧迫するほどの額ではないと主張。05年度からは専門徴収員2人を設け、毎月一人当たりが30縲・0万円を徴収しているため、年間の滞納金は半減していると説明した。

3階西病棟・別棟増設工事の経過は、昨年12月から別棟を会議室、倉庫などの医療支援スペースとして供用開始。3階西病棟には1人部屋4室、4人部屋9室、6人部屋1室の計46床やスタッフルームを新設している。竣工式は3月22日を予定。 -

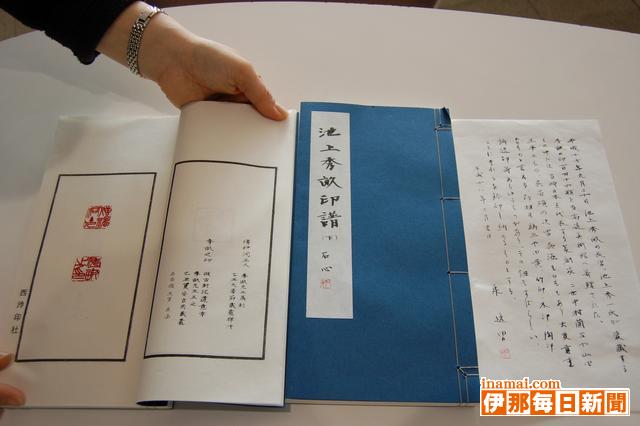

池上秀畝の印譜集まとまる

高遠町の信州高遠美術館は5月以降を目途に、明治から昭和にかけて活躍した長野県出身の日本画家・池上秀畝が所有していた落款146点を公開する。当時の日本を代表する彫り士が製作した貴重な落款も数多く含まれている。

落款は昨年、池上秀畝の遺族から同美術館に寄贈された。美術館は、彫り士を明らかとしてまとめておこうと伊那市の書道家・泉石心さんに印譜集の作成を依頼。調査を進めるうちに、中村蘭台、山田正平など、著名な彫り士が手がけた落款がが数多く含まれていることがわかった。鶏骨など高価な印石材が使われたものや、18種類の印が1組となった組印など、美術品として価値の高いものも含まれている。

同美術館は、著名な作家の印鑑などを中心として展示していきたいとしている。 -

折り鶴絵画作り張り付け作業へ

高遠町の伊那市・長谷村との合併に伴う閉町などの記念事業の一つ、折り鶴絵画「一人一人の願いをのせて」で、全町民に製作を呼びかけた折り鶴が除々に集まり、近く原画への張り付けを始める。

完成絵(横364センチ、縦182センチ)は、タカトオコヒガンザクラが満開の城址公園、街並み、遠望には仙丈ケ岳が描かれ、町を包み込むように鮮やかな虹がかかる。町章に使う金色を含め、全9色の折り鶴を用いて、表現する。

町民一人に対して折り紙2枚を配布し、21日現在で、回収予定の約1万4千羽のうち、3分の2が集まった。近日中にも、町女性団体連絡協議会が、高遠高校の美術クラブが手掛けた原画への張り付けに取りかかる。

作品は、3月25日の式典と記念コンサートの会場に飾り、その後は町内の公共施設に展示する。

式典当日には「タイムカプセル」も埋設する計画で、記念事業実行委員会は「未来の自分や家族に向けてメッセージを託してみませんか」と、全町民から手紙や写真を募っている。タイムカプセルは、記念碑を建立する町文化センター駐車場に埋め、20年後の同日に開封する予定。 -

町制施行131周年・町村合併50年閉町記念・町民卓球大会

高遠町の町制施行131周年と合併による閉町を記念した町民卓球大会が19日、町文化体育館であった。子どもから大人まで約80人が集い、団体戦や個人戦など、さまざまな種目で腕を競い合った。

町の公民館行事の大会だが、今年は高遠町の閉町記念14事業の一つとしても位置付けた。

午前中に団体戦、午後に個人戦をした。普段なかなか体を使う機会のない大人も、子どもたちと共に白熱した試合を繰り広げた。

矢野やよ江公民館長は「来年は町民という名前はなくなるが、スポーツ大会は人と人との結び付きを強めるので、公民館活動の一環として大会は続けていきたい」と話していた。

結果は次の通り。

◇団体戦=(1)高遠(2)上山田(3)四日市

◇一般A=(1)伊藤重子(2)伊澤佐恵子(3)伊藤恭平、伊藤嘉健

◇50歳以上男子=(1)向山卓巳(2)西村綱雄(3)北原照夫

◇ラージボール▼男子=(1)矢沢幸男(2)中村修三(3)伊澤潔▼女子=(1)中村明子(2)北原光子(3)田畑君子

◇混合ダブルス=(1)伊澤潔、伊藤嘉健(2)北原辰彦、伊藤恭平(3)守屋敏彦、伊藤華菜

191/(月)