-

南ア林道バス 今シーズン利用者増

今シーズンの南アルプス林道バスの営業が15日で終了しました。 今シーズンは、昨シーズンより1,990人多いのべ5万1,377人が利用しました。 林道バスは、4月25日から戸台口から歌宿まで、6月15日から北沢峠まで全線開通し、11月15日まで営業しました。 1日4便を基本に運行していて、台風などにより運休した便は、3日間にかけ、7便でした。 利用者数は、5万1,377人で、昨シーズンに比べ1,990人の増加でした。 これは、伊那市の合併以降2番目に多い数字となりました。 今シーズンは、7月19日に梅雨明け宣言が出されたものの、夏山シーズンの7月下旬から8月に天候不順が続きましたが、天気が良い土日に集中的に人が訪れたため、人数的には増加につながったのではないかとしています。 林道バス営業所によると、紅葉を見に訪れるなど観光目的で来客する団体は減っているものの、登山客は増加傾向にあるということです。

-

親孝行の讃歌 作文コンクール

両親への感謝の気持ちを綴った「親孝行の讃歌」作文コンクールで伊那東小学校5年生の渡辺千春さんが小中学生の部で最優秀賞を受賞しました。 12日伊那市長谷の仙流荘で表彰式が行われました。 渡辺さんの作文は父親が名古屋へ単身赴任していることの寂しさと休みに会えたときの嬉しい気持ちを表したものです。 作文コンクールは長谷に伝わる民話「孝行猿」にちなんで伊那市などが行ったもので、表彰式では長谷小学校3年生による演劇も披露されました。 コンクールには全国から小中学生と一般合わせて1474点の応募がありました。

-

ケーブルテレビ杯 トップストーン伊那が2連覇

上伊那ケーブルテレビ協議会が主催する第11回上伊那6年生サッカー大会が、12日のに、伊那市長谷の美和湖グラウンドで開かれ、トップストーン伊那が2連覇を果たしました。 決勝戦は、準決勝で南箕輪FCJrをやぶった宮田村のトップストーンJrと、伊那少年サッカースクールをやぶった伊那市のトップストーン伊那の顔合わせとなりました。 前半を0―0で折り返し、迎えた後半開始早々に試合は動きます。 ゴール前でフリーキックを得たトップストーン伊那。 クロスボールに小山君が合わせて先制点を挙げます。 追加点が欲しいトップストーン伊那は、ゴール前でパスを受けた松永君が、ディフェンダー1人を交わして右足を振り抜きゴールを奪います。 試合はこのまま終了し、トップストーン伊那が2対0で勝ち、この大会2連覇を果たしました。

-

ドローン物流実証実験 異常感知し着水

買い物弱者対策として伊那市などが取り組んでいる物流用ドローンの実証実験が、13日に行われました。 ドローンは、離陸後異常を感知して湖に着水し、実験は延期となりました。 午前10時37分ごろ美和郵便局を離陸したドローンは、およそ5分後、パラシュートを開いて美和湖に着水しました。 待機していたボートが慌てて駆け寄り、ドローンを回収します。 実験は、今年3月と9月に続き3回目です。 今回の実験は、買い物弱者から通販の注文を受けた美和郵便局から注文票と空の箱がセットされたドローンが飛び立ち、およそ2キロ離れた南アルプスむら長谷まで目視外飛行して、注文された商品を積み込み戻ってくることを想定していました。 予備の機体を用意していましたが実験は延期となり、担当者が報道陣に対し経緯を説明しました。 ブルーイノベーション株式会社 熊田雅之 専務 「ソフトウェアの部分がエラーを感知して、自動でパラシュートが開き着水した。原因は分からないので実験は延期することに。課題をクリアーしてサービスの実現に向け取り組んでいきたい」 11日~12日にかけてあわせて5回のテスト飛行を行いましたが、異常はみられなかったということです。 パラシュートは、ドローン本体に異常が検知された場合と、機体が55度傾いた場合に自動で開くようになっていました。 自律制御システム研究所鷲谷聡之取締役 「センサーが感知し安全機能が作動し湖に着水したため、人的被害はもちろんなく、ドローンも無傷だった。」 国は、早ければ来年中にドローンの目視外飛行による荷物配送の実現を目指しています。 実験は来年3月に延期となり、担当者らは制御システムが起動した原因を追究し次回に活かしたいとしています。

-

「入野谷昔語り」 美和ダムの思い出語る

伊那市長谷の昔の生活や文化についての話を聞く「入野谷昔語り」の1回目の座談会が11日、気の里ヘルスセンター栃の木で開かれ、美和ダム完成当時の様子について話がありました。 座談会では、伊那市長谷の中山晶計さんや羽場豊子さんら3人が語り人となり、昭和34年に完成した美和ダムのに係る思い出を語りました。 羽場さんは、自分の家の水田がダムの底に沈んでいったときの気持ちについて話しました。 入野谷昔語りは、長谷の昔の生活や文化を聞き継承していこうと、一般社団法人南アルプス案内人協会が今回初めて開きました。 講座は来年2月までに5回予定されていて、次回は18日(土)に「長谷の生業 山と川の恵み」というテーマで開かれます。

-

長谷産の米 来年はニューヨークへ

国産米の輸出と販売を行う札幌市のワッカジャパンは、今年から伊那市長谷で米の栽培を始め10日は最後の稲刈りと脱穀を行いました。 今年は、およそ400キロを収穫し、その米は、ハワイへと輸出されますが、来年はニューヨーク進出も視野に入れています。 ワッカジャパンの出口友洋社長です。 10日はハワイで販売を手掛けるスタッフが7月に研修を兼ねて田植えをした田んぼの、最後の稲刈りと脱穀をしました。 ワッカジャパンでは、ハワイへ輸出する為の米作りを、今年から長谷の休耕田で始めました。 栽培したのは、健康志向のアメリカ人の需要を見込み、胚芽の量が多く門外不出の米とされるカミアカリという品種です。 生産初年度となった今年は、2つの栽培方法を試しました。 一つは、一般的な水田での栽培で、もう一つは、田植えなどの労力を減らす為に、乾燥した田んぼにモミを直まきする方式です。 栽培面積はそれぞれ0.2ヘクタールです 収量は一般的なものが300キログラム、直まきが100キログラムでした。 来年は栽培面積を今年の2倍にするほか、新たにニューヨークへに輸出する計画です。

-

東部仏教会 亡くなった人の霊慰める

伊那市の高遠と長谷の26の寺でつくる東部仏教会は、サンハート美和に入所していて亡くなった人の霊を、8日慰めました。 この日は、東部仏教会に所属する寺の住職8人がサンハート美和を訪れ、位牌の前でお経を唱えました。 施設利用者も出席し、焼香して手を合わせていました。 東部仏教会では毎年、施設に入所していて亡くなった人の霊を慰めています。 会長で弘妙寺の田中勲雄住職は「高齢の利用者もいるので、皆さんにも元気で穏やかに過ごしてもらいたい。」と話していました。 この日は他に、仏教会から慰問金も手渡されました。

-

ドローンを活用した木材の搬出実証実験

伊那市は、ドローンを活用した木材搬出の実証実験を、30日、伊那市長谷の鹿嶺高原で行いました。 実験は、ワイヤーロープを張り斜面の下まで木材を運ぶ「索張り」と呼ばれる搬出方法で、ワイヤーをこれまで通り人が運んだ場合と、ドローンでビニール紐を運びその後ワイヤーに付け変えた場合とで時間の違いを検証しました。 担当者は、ドローンを操作し42メートル先の斜面の上までビニール紐を運んでいました。 林業の現場では、倒した木を寄せ集めるのに最も時間がかかっているということです。 実験は、ドローンを活用することで作業の効率化を図ろうと、伊那市新産業技術推進委員会のドローン活用作業部会が初めて行ったものです。 実験の結果、ドローンが運んだビニール紐を巻き取る機械に不具合があったため時間の短縮はできなかったものの、作業の安全性や効率化の面では手ごたえを感じていました。 伊那市では、「実用化には課題もあるが、実験の成果を共有して儲かる林業につなげていきたい」としています。

-

台風21号 23日の未明から明け方にかけて最接近

超大型で非常に強い台風21号は、23日の未明から明け方にかけて県内に最も近づく見込みです。 長野地方気象台では、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害に警戒するよう呼び掛けています。 22日の伊那地域は、朝から雨となりました。 長野地方気象台によりますと台風21号はあすの未明から明け方にかけて強い勢力を保ったまま県内に最も接近する見込みです。 23日にかけて、南部の多い所で1時間に70ミリの非常に激しい雨が降るということです。 また、23日の正午までの24時間に降る雨の量は、南部で300ミリと予想しています。 風も強まる見込みであす未明から昼前までの最大風速は17メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。 22日の10時過ぎに、伊那市野底の六道原工業団地近くの道路で倒木があり、午後2時時半時過ぎに復旧しました。 この倒木によるけが人はいませんでした。 また午後3時40分伊那市は辰野町で天竜川が水防団待機水位に達したとして河川に立ち入らないよう呼びかけています。 長野地方気象台では、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水や河川の増水に注意するよう呼び掛けています。

-

「鹿検知コンペティション」1チームに特別賞

ドローンを使って鹿のはく製を探し出す「鹿検知コンペティション」の表彰式が21日に行われ東京都から参加した1チームに特別賞が贈られました。 特別賞を受賞したのは東京都から2人で参加した「Team ArduPilot JAPAN & エンルートM’s」です。 2人は、ドローンや自動車、船舶などの自動走行システムを開発しているチームのメンバーです。 2人が使ったドローンは、自動飛行しながら小型カメラで画像を撮影するもので、その画像から鹿のいる緯度と経度の位置情報を取得する仕組みです。 20日のコンペティションでは雨や霧などで全チーム同じ条件でフライトできなかったためフライトできた7チームを対象に審査が行われ、1チームに特別賞が贈られました。 4日間に渡り行われたドローン・フェスは21日で最終日となりました。伊那市では、ドローンを活用した地域課題の解決や事業の創出を進め、先進地として全国に発信していきたいとしています。

-

ドローンで鹿検知コンペティション

山の中に複数置かれた鹿のはく製をドローンを使って探し出す 鹿検知コンペティションが20日、伊那市長谷の鹿嶺高原で行われました。 途中から濃い霧と雨のためコンペティションは不成立となりましたが悪条件の中でもドローンを飛ばすチームもありその技術力を示していました。 鹿検知はドローンの活用を柱とした新産業技術のまちを目指す伊那市が行っているドローンフェス・イン・イナバレーのイベントの一つとして開催されたものです。 野生動物による農林業の被害対策としてドローンを活用し実用化につなげようと企画されました。 鹿のはく製を探す早さや数、位置情報の正確さを競うもので全国の企業や大学など14チームが参加しました。 鹿嶺高原に指定されたエリア縦200メートル、横700メートルの中に鹿のはく製が複数置かれていて検知の時間は10分間です。 鹿のはく製には体温に近いものとするためカイロが取り付けられました。 ドローンには赤外線カメラで熱を検知するものや鹿の形を認識するものなどそれぞれのシステムが搭載されています。 鹿嶺高原は途中から雨が降り濃い霧に覆われたためコンペティションは不成立となりましたが希望するチームがドローンを飛ばしていました。 悪条件の中でもドローンを飛ばし鹿検知を行ったチームもありその技術力の高さを示していました。 検知の結果は21日に発表される予定です。

-

ドローンフェス始まる

小型無人機ドローンの祭典「ドローン・フェスin INA Valley」が18日から伊那市長谷と高遠町を会場に4日間の日程で始まりました。 初日の18日は、長谷の美和湖公園でドローンの最新技術のデモンストレーションが行われました。 伊那市は、官民協働でIoTを活用した新産業技術のまちづくりに取り組んでいます。 これまで、ドローンを使った物流や松くい虫対策の実験を行っています。 フェスは、ドローンに関する技術開発や事業展開に向けた伊那市の取り組みを発信しようと行われるものです。 全国から技術者や企業が集結し、18日は8つの企業が伊那市が力を入れる獣害対策や物流などテーマに沿った技術を披露するデモフライトをしました。 このうち東京にある企業は、長時間の連続飛行が可能な有線型ドローンを紹介しました。 ドローンとデータ通信や電源を供給するケーブルが繋がっていて、最大122mの高さまで飛行できます。 災害時に人が近づけない場所の状況把握などで活躍が期待されるということです。

-

江副行昭さん熔壌ガラス作品展 22日まで

伊那市長谷のガラス工芸作家江副行昭さんの作品展が、長谷ガラス工房ギャラリーで始まりました。 ギャラリーには、新作から過去の作品までおよそ300点が並んでいます。 ガラス工芸作家の江副さんは現在85歳で、60年以上作品づくりりをしています。 輝きや模様に特徴のある熔壌ガラスは、酸化金属を含んだ土を1500度近い高温で溶かしてできるもので、江副さんが考案しました。 江副さんのガラス展は22日まで長谷ガラス工房ギャラリーで開かれています。

-

農産物として 「桜」特産化へ

伊那市の観光資源の「桜」を、農産物として特産化しようという取り組みが高遠町や長谷で進められています。 食用として加工された「桜」の製品がこのほど完成し、17日にお披露目されました。 完成した製品は、桜の花と葉の塩漬け、桜の葉のミンチ、桜のペーストとソースです。 これらはすべて、菓子の原料として使われるものです。 この日はJA上伊那東部支所で製品がお披露目されました。 製品化したのは、桜を中心に取り扱う愛知県の原料メーカー山眞産業㈱です。 山眞産業では、主に和菓子や洋菓子に使われる、食用桜製品を開発、製造しています。 現在、神奈川県と静岡県の2か所の産地から仕入れていますが、生産者の高齢化が進み安定供給が難しくなる可能性があるため、平成24年に伊那市やJA上伊那に生産を打診しました。 打診を受けたJA上伊那東部支所では、40人の生産者に八重桜の苗木を配布しました。 今年の春、ある程度の出荷量が確保できるようになったことから、今回初めて製品化しました。 山眞産業の桜製品はアイスの「ガリガリ君」に使われるなど、需要が増える中、生産者が減っていることから伊那市に期待したいと担当者は話します。 山眞産業の今井宏典さんは「伊那の桜の花や葉を製品化して欲しいという声はこれまでに上がっていた。日本三大桜の名所として知られる高遠城址公園のある伊那市であれば生産拡大にも大いに期待している」と話していました。 反面、収穫に労力がいることから希望者がなかなか出てこないのも実情で、JA上伊那では講習会を開くなど、生産拡大を図っているということです。 JA上伊那東部支所の浦野孝一営農経済課長は「労力がかかるなど難しい部分もあるが、副業としての活用も可能なので、農家の方々の収入につながることをPRしていきたい」と話していました。 完成した製品は、伊那谷を中心に菓子材や業務用食品などの販売をしている、駒ヶ根市の㈱伊勢喜に卸されるということです。

-

プログラミング×ドローン 長谷小で体験会

2020年から小学校で必修化となるプログラミング教育にむけて、伊那市はドローンを取り入れた授業を実施します。 これに先立ち、ドローンの体験会が、16日、長谷小学校で開かれました。 16日は、長谷小学校の5年生が、全校児童にドローンの操作方法を教えていました。 5年生は、今年の夏から総合学習として、プログラミングについて学んでいます。 プログラミングとは、コンピュータープログラムを作成し、人間の意図した処理を行うようコンピューターに指示を与える行為です。 市では、2020年から小学校で必修化となることから、伊那市らしい取り組みを行おうと、今回プログラミングができるドローンを10基導入しました。 5年生は、先週初めて扱ったということですが、慣れた手つきで教えていました。 他に、災害現場や工事現場などで活用する大型ドローンのデモンストレーションが行われました。 ドローンを使った撮影などを行っている手良の蟹澤幸一さんが、上空から記念写真を撮っていました。 18日からは、ドローンフェス㏌INA Valleyが長谷を会場に開かれます。 市では、「地域で行われている最先端技術の取り組みに興味を持ってもらいたい」と話していました。

-

伊那市長谷で南アルプスふるさと祭り

今年で34回目となる南アルプスふるさと祭りが、伊那市長谷の美和湖公園で8日に行われ、地域の特徴を活かした屋台やステージ発表などで賑わいました。 会場には、地域の食材を使った料理や特産品を販売する17ブースが並びました。 伊那市商工会長谷支部は、ジビエ料理をPRしようと猪鍋を提供しました。 信州伊那谷ガレット協議会の加盟店は上伊那産のそば粉と長谷で採れた野菜を使ったガレットを提供しました。 目当ての品を買い求めた人たちは、会場内で味わっていました。 まつりに初めて参加した長谷小学校3年生のブースでは、訪れた人が、三峰川の石に絵を描いたり竹にシールを貼って鉛筆たてを作る体験をしていました。 ステージでは、長谷中学校の3年生が太鼓を演奏しました。 実行委員会によりますと、約3,800人が祭りに訪れたという事です。

-

木製の鹿のダミーでドローンフェスPR

今月18日から4日間伊那市で開かれるドローンフェス・イン・イナバレーをPRする木製の鹿のダミーが伊那市役所に展示されています。 鹿のダミーはドローンフェスを広く知ってもらおうと伊那市が募集したもので小学生などが描いたカラフルなペイントがほどこされています。 ドローンに関する技術開発や事業展開に向けた伊那市の取り組みを発信するもので長谷の美和湖や鹿嶺高原などが会場となります。 ドローンの性能を体験できたり、はく製の鹿を探す競技などが行われ伊那ケーブルテレビでは19日と20日の午前8時30分から122チャンネルでその模様を生中継します。

-

南アルプスウェディング 両親へのサプライズで歌宿を会場に

標高1,680メートルに位置する伊那市長谷の南アルプス林道沿いの歌宿で、初めての「南アルプスウェディング」が8日に行われました。 式を挙げたのは東京都在住の小俣吉史さん32歳と妻の春菜さん25歳の夫婦です。 登山を通して親交を深めてきた2人は、同じく山好きの両親のために歌宿での挙式を計画しました。 両親へのサプライズプレゼントとして、この日まで挙式会場は秘密にしていたという事です。 春菜さんの父、石橋岳志さん、旧伊那営林署の職員時代、南アルプスで森林を管理する仕事をしていて長谷中尾出身の美千代さんと出会いました。現在伊那市富県に住んでいて1990年に仙流荘で結婚式を挙げたという事です。 南アルプスウェディングは、東京のウェディングプランナーが企画・運営を行い、仙流荘や南アルプス林道バスがサポートを行いました。 大自然に囲まれた会場で二人は永遠の愛を誓っていました。 2人は、新婚旅行で明日の朝南アルプス林道バスに乗り登山をするという事です。

-

高遠・長谷路線バス 新車両導入

伊那市の高遠町地区と長谷地区を運行する路線バスに、新たなバス2台が導入されました。 8日は運行を前に高遠駅で出発式が行われました。 今回導入されたバスです。 高遠町の藤沢や、三義方面を運行するバスのナンバーは、花見にちなみ873です。 バスの車体の四方には桜の花がデザインされています。 長谷循環バスのナンバーは仙丈ケ岳の標高から3033で、費用は2台でおよそ4千万円です。 今日は市や、バスを運行するJRバス関東の関係者が出席し出発式が行われました。 高遠町総合支所の有賀広明支所長は「多くの人が利用し、地域の人の足としてなじんでもらいたいです」と話していました。 出発式を終えると、近くの高遠保育園の園児がバスに乗り込みました。 高遠、長谷を走る路線バスの利用者は人口減少もあり、年々減少しています。 市では新型車両の導入により、高齢者の利用促進を図ると共に、観光客の利用を進めていきたいとしてます。

-

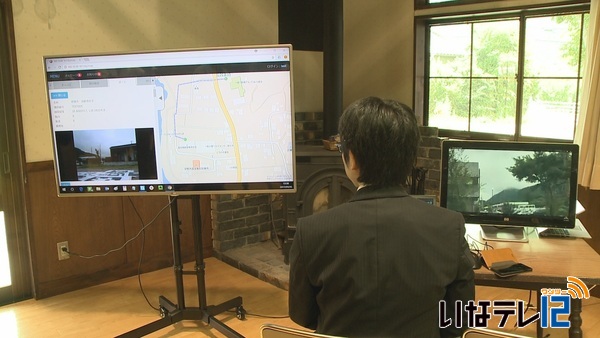

物流用ドローンの検証実験

自動運転による荷物を搭載したドローンの機体姿勢制御や遠隔監視・確認システムの検証実験が6日、伊那市長谷で行われました。 実験は、ドローンを活用した物流を進める国土交通省、研究、開発をしている東京大学とブルーイノベーション㈱、会場を提供している伊那市が行っています。 今回は、実験は今年3月に実施した実験に次ぐもので、今日は、ドローンポートと呼ばれる着陸地点を目印に自動で降りられるシステムの遠隔監視などの検証をしました。 道の駅南アルプス村長谷から離陸したドローンがおよそ400メートル離れた高齢者住宅に向け自動飛行しました。 今回は、道の駅内にある南アルプス長谷ビジターセンターに監視システムが設置され、監視員がドローンの様子を確認しました。 このシステムは、東京大学とブルーイノベーション㈱が共同開発したもので、風速や飛行状況、ドローンポートの状況が監視できます。 離陸からおよそ5分後、無事に高齢者住宅に着陸しました。 他に、ドローンポートに人が侵入した際に、機体が着陸しないように制御する実験も行われました。 ドローンポートに、センサーがついていて、Wi-Fiで機体に情報が通知される仕組みとなっています。 人が侵入している間は上空およそ40mでホバーリングし、人がいなくなると自動で降りてくるシステムとなっています。 物流用ドローンをつかった実験は11月にも長谷で行われることになっています。

-

南アルプスむら長谷の整備計画示す

伊那市が再整備を進める南アルプスむら長谷について、今年度から5年計画で実施する考えを、4日に示しました。 4日は、伊那市議会全員協議会が市役所で開かれ、整備の計画が示されました。 5年間の計画で進められ、今年度は大型バスが停められる駐車場を6,000万円かけて整備する考えです。 来年度以降は、マウンテンバイクの拠点整備や案内看板の設置、既存施設の工事を行います。 総事業費は、1億1,800万円を見込んでいます。 現状の課題として、クロワッサン以外に名物がないこと、マウンテンバイク事業との連携がとれていないことなどをあげていて、これらの解決に向けた既存店舗による新商品の開発、観光協会との連携強化などを施設の整備に合わせて進めていきます。 南アルプスむら長谷は、年間14万3,000人が訪れていて、整備完了後の平成33年には、1万7,000人増の16万人を目標にしています。 市では、今後実施を予定している自動運転サービスやドローン物流などにも対応できる整備を進めていきたいとしています。

-

長谷中学校PTA作業で溝口露頭の清掃作業

伊那市長谷の長谷中学校は、年に1回のPTA作業の一環で、学校近くの溝口露頭の清掃作業を27日に行いました。 PTAと教職員4人が学校近くの溝口露頭で作業を行いました。 長谷中学校では理科の時間に露頭を訪れ学習を行っています。 露頭に雑草がはえるとそこへ土がたまり岩の表面が見えなくなってしまいます。 伊那市教育員会や長谷中学校の教職員が定期的に草取りなど簡単な作業は行っていますが、この日はPTA作業として初めて行い、たまった土を落としていました。 溝口露頭は、中央構造線を境に異なる地質を確認できます。 1時間半ほど作業をすると、地層の表面が現れ境界が見やすくなりました。 長谷中学校では、「時間や手間のかかる作業だが露頭の保護のため、これからもできる限り続けていきたい」と話していました。

-

土手の草刈り不要で農家の労力削減へ

田んぼの土手の草刈りが不要となり農家の労力削減が期待される「畦畔グリーン」と呼ばれる芝生についての現地研修会が今日、伊那市長谷で開かれました。 畦畔グリーンは雪印種苗株式会社が開発した寒さに強い芝生の一種です。 草の丈が低く地表を覆うように生えることから他の雑草が生えるのを防ぎます。 これにより草刈りをする必要がなくなり農家の負担軽減が期待されています。 一昨年からその導入を進めている東部地区農業振興センターが試験圃場で現地研修会を開き農家およそ20人が集まりました。 試験を担当している長谷の農家、窪田清彦さんはその効果が表れていると話していました。 東部地区農業振興センターによりますとこの取り組みには1平方メートル当たりおよそ126円のコストがかかるほか害虫による被害などのリスクもあるということです。 東部地区農業振興センターでは畦畔グリーンの試験を高遠と長谷の4か所で行い低コストの実現とリスクの回避を目指すとしています。

-

アマランサスの収穫作業

23日は、二十四節気のひとつ「処暑」です。 暦の上では暑さが峠を過ぎ穀物が実り始める頃とされています。 伊那市長谷では、雑穀アマランサスの収穫が始まっています。 23日の伊那地域の最高気温は、30.8度と平年より1.9度高い真夏日となりました。 伊那市長谷で雑穀レストラン野のものを経営する吉田洋介さんの畑では、雑穀アマランサスの収穫が最盛期を迎えています。 アマランサスは、中南米原産で、鉄分やカルシウムが多いとされています。 吉田さんは、野のものがオープンした平成18年から栽培をはじめ、現在は20か所1.8ヘクタールの畑でアマランサスやシコクビエなどの雑穀を栽培しています。 収穫したアマランサスは数日干し、その後脱穀します。 脱穀した実は、野のもので使う他、沖縄や京都の自然食を扱うレストランなどに出荷されます。 アマランサスの収穫作業は、9月中旬まで行われることになっていて、今年は例年並みの350キロを見込んでいます。

-

南アルプスに多くの登山客

山の日から盆休みにかけての連休に入り、南アルプスには多くの登山客が訪れています。 標高2,032メートルの北沢峠にある長衛小屋オートキャンプサイトには、多くのテントが並んでいました。 南アルプスへの登山客の入り込みは例年7月後半から盆休みまでがピークです。 山の日の11日から12日にかけては200張のテントが張られたということです。 伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所です。 12日午前8時5分の便では、1台のバスに乗り切れず2台のバスが運行しました。 7月からきのう現在までの1日当たりのバスの利用者数の平均はおよそ430人でした。 山の日の11日は一日でおよそ千人が利用したということです。 林道バス営業所では「登山届をきちんと提出し安全に登山を楽しんでほしい」としています。

-

長谷地域 自動運転サービスの実証実験地域に選ばれる

国土交通省が公募していた中山間地域での自動運転サービスの実証実験実施地域に、伊那市が選定されました。 伊那市での実証実験の内容は、長谷地域での自動運転技術を活用したものです。 全国8か所のうちの1つに選ばれたことが、31日に分かりました。 白鳥孝伊那市長は、「自動運転サービスやドローンの活用は、中山間地域の維持のために必要不可欠なものと考えている。実験が伊那市で行われることを大変うれしく感じる」とコメントを出しています。

-

南ア林道 外来植物を抜き取り

伊那市長谷の南アルプス林道で林道沿いに生えている外来植物の抜き取り作業が28日行われました。 作業には15人が参加し、林道沿いの外来植物を抜き取りました。 これは、南アルプス食害対策協議会を構成する伊那市や南信森林管理署、信州大学農学部などが行っていて今年で4年目です。 今回は、標高1,680メートルの歌宿から大平山荘付近まで登りながらヒメジョオンやビロードモウズイカなどを除去しました。 信州大学の渡邉修(わたなべおさむ)准教授は、改修工事で他の場所から土を持ち込む場合に外来植物が入ってくる可能性が高くなる事から、工事した場所の継続的な観察が必要と話していました。 今回の作業でおよそ10キロの外来植物を除去したという事です。

-

YAMAフェス 2会場で開催

自然に囲まれた伊那谷の魅力を発信するアウトドアイベント「YAMAフェス」が22日、伊那市創造館と長谷の美和湖の2会場で行われました。 伊那市創造館にはボルダリングの体験や木のおもちゃ、伊那谷の名物が並ぶブースなどが設けられ、多くの人でにぎわっていました。 YAMAフェスは今回で4回目で、街と山をつなぐをテーマに活動しているアスタルプロジェクトが行っています。 今年は初めて長谷会場が設けられました。 美和湖では、カヌー体験のほか浮力のあるボードの上に乗って進むサップボードの体験が行われました。 慣れてくるとボードの上で立って漕ぐこともできるということで、参加者も挑戦していました。 主催するアスタルプロジェクトでは「イベントを通して自然に囲まれた伊那谷のライフスタイルを発信していきたい」と話していました。

-

福島県の子どもたちが伊那の自然を満喫

福島第一原発事故により外で十分に遊べない子どもたちに自然を満喫してもらおうと「伊那谷親子リフレッシュツアー」が伊那市長谷で行われていて、参加者は22日、美和湖でカヌーを体験しました。 ツアーには福島県南相馬市在住の親子28人が参加しました。 22日はカヌー体験が行われ、参加者はカヌーを漕いだり、湖に入ったりして楽しんでいました。 ツアーは、放射能の影響が不安で外で十分に遊べない福島の子どもたちに自然を楽しんでもらおうと、上伊那の住民有志で作る伊那谷親子リフレッシュプロジェクトが行っていて、今年で5回目です。 参加者によると、事故から6年がたった今でも外で遊ぶことはほとんどなく、遊べる場所も除染された校庭などに限られるということです。 ツアーは21日から24日までの3泊4日の日程で、あすは川遊びや乗馬を体験する予定です。

-

「内藤とうがらし」特産へ 長谷中生PRへ

伊那市長谷で内藤とうがらしの特産化を目指している長谷中学校の3年生は、多くの人達に活動を知ってもらおうと、自分たちが育てた苗およそ40株を21日観光施設などに配りました。 プランターに植えられているのは、長谷中の3年生が育てた内藤とうがらしです。 21日は、自分たちの活動を多くの人に知ってもらおうと宿泊施設や飲食店など、9か所に苗を配付しました。 内藤とうがらしは、江戸時代高遠藩主内藤家の領地だった新宿一帯で栽培されていました。 長谷中の3年生は、内藤とうがらしの長谷での特産化を目指していて2年生の時から栽培を行っています。 この日は、苗の他に、去年収穫した内藤とうがらしで作ったラー油やイベントのチラシなどを施設関係者に手渡しました。 長谷中の3年生は明日、伊那市創造館で開かれるイベントでブースを出し、内藤とうがらしの苗とラー油を販売する予定です。

252/(水)