-

ユネスコエコパーク 11日深夜登録か

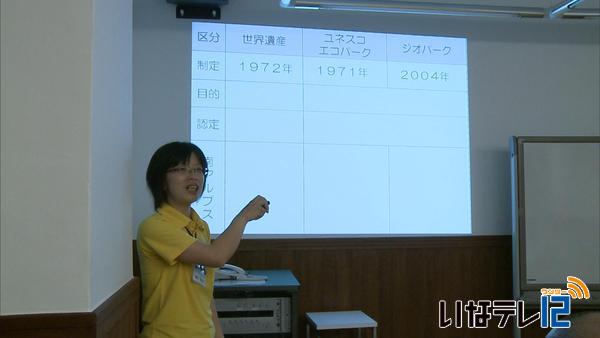

伊那市は11日の深夜に登録の可否が決まる、南アルプスのユネスコエコパークと、9月に開かれる日本ジオパーク全国大会に向けて、ジオパーク・エコパークサポーター講座を11日、伊那市創造館で開きました。 サポーター講座は伊那市世界自然遺産登録推進室が地元の山や川など自然と繋がる暮らしを地域の人や子どもたちに伝えてもらう応援団になってもらおうと開いたものです。 講座には、伊那市を中心に上伊那から14人が参加しました。 この日は、伊那市世界自然遺産登録推進室の藤井利衣子さんが講師をつとめ、ジオパークとエコパークの基礎について説明しました。 藤井さんは、「ジオパークの開始時期はエコパークに比べまだ新しく、2006年。エコパークは1972年からある」などと話していました。 伊那市世界自然遺産登録推進室の春日博実室長は、「日常生活の中で多くの人たちに、南アルプスの魅力を発信して欲しい」と受講者にお願いしていました。 エコパーク正式登録は、11日の深夜、スウェーデンで開かれるユネスコの理事会で審議され、正式決定される見通しです。 サポーター講座は今月22日にも予定されていて、9月までに月に2回のペースで開かれる計画です。 伊那市世界自然遺産推進室では、「要望があれば、地域の公民館や集会所でも講座を開きたい」としています。

-

飲食店組合と山小屋組合 連携

伊那市飲食店組合と山小屋組合は登山客やジオパーク見学者など山を訪れた客を街に呼び寄せようと9日、南アルプスについて研修を行いました。 これは、伊那市飲食店組合と山小屋組合が連携を図ろうと行われたものです。 街にきた観光客を、散策や、避暑地として山に案内し、山を訪れた登山客には地元の食べ物や、お酒がある街に、互いに案内し合うというものです。 この日は、飲食店組合の組合員が山の魅力を学ぶため研修が行われ、南アルプス林道バスで歌宿まで行きました。 ジオパークガイドの片桐勝さんがジオパークについて説明していました。 片桐さんは、「南アルプスの多くの山はもともと海の底にあった。日本列島の土台を作ったプレートが作り出した貴重な地質を観察する事ができる」と話していました。 歌宿では、山の名前や気候についての説明がありました。 北沢峠こもれび山荘の竹元直亮さんは「山で一泊、街で一泊を実現できるよう連携をとっていきましょう」と挨拶しました。 帰りは南アルプスの植物の説明を受けていました。 出席者は、南アルプスの自然を写真におさめたりしていました。 今月24日には第3回企画検討会が予定されていて、夏山シーズンに向けて具体的な話し合いが行われます。

-

長谷を走った森林鉄道学ぶ

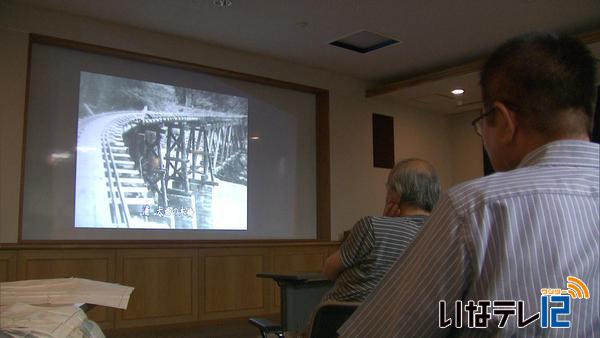

昭和30年代まで伊那市長谷で木材を運び出す為に動いていた森林鉄道の歴史を学ぶ学習会が6日伊那図書館で開かれました。 この日は、高校卒業から定年を迎える平成5年まで営林署に勤務した伊那市の飯島尚美さんが講師を務めました。 長谷の森林鉄道は、山から切り出した木材を運搬する目的で昭和14年に建設されました。 現在の仙流荘から戸台を抜けて入笠方面を結ぶ総延長およそ19キロの黒河内線と、浦国有林の開発の為、杉島から南荒川を結ぶ総延長23キロの浦線がありました。 しかし、昭和36年の三六災害により沿線に壊滅的な被害を受けた事や林道の整備が進みトラックでの搬出へとシフトした事により、昭和39年までに全線が廃止となりました。 飯島さんは「森林鉄道は、木材の運搬ばかりでなく、地域住民の足としても使われた。 戦後は、復興のための建築資材として東京方面に長谷の木材が出荷されていた」と当時を振り返り「少しでも多くの人に森林鉄道が走っていた事を知ってもらいたい」と話していました。 この学習会は、性別や年齢を問わず地域の歴史などについて学ぶ、伊那谷自由雑学大学の一環で開かれました。

-

南ア林道沿いで帰化植物除去へ

南アルプスの高山植物を守る活動をしている南アルプス食害対策協議会は、この夏に南アルプス林道沿いで帰化植物の除去作業を行います。 6日市役所で開かれた協議会の総会で決まりました。 南アルプス林道沿いでは、ヨーロッパや北アフリカなどが原産のビロードモウズイカや北アメリカ原産のヒメジョオンなどの帰化植物が確認されています。 7月までに生育分布範囲のデータを集め検証し、7月下旬から8月10日頃にかけて除去作業を行います。 帰化植物の抜き取り作業は、南アルプス林道沿いの戸台大橋から歌宿までの間で実施します。 平成20年度から設置していて効果をあげている仙丈ヶ岳馬の背の防鹿柵は、今年度馬の背上部の5か所に総延長203メートルを新設する計画です。 協議会では、去年129頭のニホンジカを駆除しましたが、信州大学農学部の竹田謙一准教授は、「馬の背に設置したセンサーカメラには、去年8月に100頭を越えるシカが写っている。22年度と比べて2割から3割程度減っているが、さらに効果的な方法の検討も必要だ」と話しています。 会長の白鳥孝市長は、「南アルプスが国立公園指定50周年の今年、高山帯がどういう状況に追い込まれているかを広く発信していきたい」とあいさつしました。

-

健康づくり教室 長谷で始まる

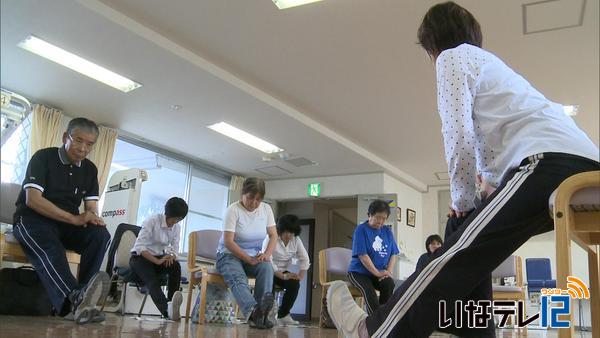

伊那市の高遠町・長谷地域の前期高齢者を対象にした介護予防・健康づくりのための教室が、長谷健康増進センターで、5日から始まりました。 教室には、高遠町・長谷・美篶から7人が参加しました。 このはせ健康教室は、これまで春と冬に3ヶ月間のコースで毎年開かれてきました。 しかし、春は農繁期と重なり、教室に参加しにくいとの声を受けて、今回、1ヶ月全5回の短期間にして、初めて開きました。 参加者は、理学療法士の説明を受けながらストレッチなどを行っていました。 長谷健康増進センターには、6種類のトレーニングマシーンがあり、教室では、その使い方の指導も行われます。 健康増進センターは、市民の場合、1ヶ月1000円で、何度でも利用することができます。 教室では、参加者が自主的にトレーニングできるようになることで、介護予防、生活習慣病予防につなげたいとしています。

-

伊那地域 2日連続の真夏日

1日の伊那地域は、最高気温が33.6度と5月31日に引き続き2日連続の真夏日となりました。 伊那市役所南側にあるせせらぎ水路です。 子どもたちが水遊びを楽しんでいました。 1日の伊那地域の最高気温は、平年に比べ10度以上高い33.6度で、今年最高を記録し、6月の気温としては過去2番目で、8月上旬並みでした。 長野地方気象台によりますと、この暑さは、4日水曜日ころまで続くということで、水分補給など熱中症対策に注意するよう呼びかけています。 伊那消防署によりますと、午後3時現在、伊那消防組合管内で熱中症で搬送された人はいないということです。

-

入笠山山開き 登山客で賑わう

伊那市と富士見町にまたがる入笠山が31日山開きとなり、子どもからお年寄りまで多くの登山客で賑わいました。 標高1,955メートルの入笠山は、登山口から山頂まで30分ほどで登れることから、女性や子どもでも登山が楽しめます。 山開きとなった31日は、県内外から多くの登山客が訪れ、仲間と会話を楽しんだり草花を眺めたりしながら歩いていました。 入笠山の山頂です。 南アルプスの仙丈ケ岳をはじめ、八ヶ岳連峰や中央アルプスなど360度のパノラマが広がります。 また、31日の伊那地域は真夏日となりましたが、午後1時の山頂の気温は24度で、時折心地よい風が吹いていました。 登山客らは、写真をとったり弁当を広げて味わうなどして楽しんでいました。 山開きに合わせ安全祈願祭が行われ、伊那市と富士見町などでつくる入笠山観光連絡協議会の関係者の他、登山客など150人が参加しました。 協議会会長の小林一彦富士見町長は「今年はジオパーク全国大会に合わせ様々なイベントが開かれる。ローカルな入笠山から全国で有名な入笠山になるよう取り組んでいきたい」と話していました。 入笠山観光連絡協議会によりますと、入笠を訪れる観光客は年々増えていて、昨年度はおよそ30万人が訪れたということです。

-

長谷中生徒 露頭の名づけ親に

伊那市の長谷中学校の生徒は、美和湖にある2か所の露頭に名前をつけるため、学習に励んでいます。 30日は、長谷公民館で前の地域自治区長、中山晶計さんから長谷の地名について話を聞きました。 中山さんは、現在72歳。 長谷の歴史とともに歩んできました。 生徒たちは、中山さんから地名の由来を聞きながら、露頭にふさわしい名前を思いめぐらしている様子でした。 長谷中の生徒たちが名前をつける露頭は、2つあり、一つは、学校北側にあります。 もう一つは、長谷総合グラウンド南側です。 露頭は、地層や地質が露出した場所のことで、長谷では、溝口露頭が有名です。 長谷中学校の生徒たちは、6月末までに名前を考え、7月に1か所につき2、3の案を市側に伝える予定です。 伊那市は、その案を基に、9月の日本ジオパーク南アルプス大会までに決定する予定です。

-

黒河内線・戸台線で土砂崩落

土砂崩落で通行止めとなっている伊那市長谷の市道・黒河内線の迂回路となっている市道戸台線で、29日朝、土砂崩落がありました。 復旧には時間が必要で2つの道路は、現在通行止めとなっています。 土砂崩落があったのは、市道戸台線の橋本山荘付近です。 土砂崩落を予防していたネットやコンクリート塀も崩れ、道路を塞いでいます。 21日に、市道黒河内線の戸台大橋から発電所手前で土砂崩落があり、通行止めになっています。 黒河内線は、現在は、土砂が除去されていますが、更に崩落する危険があります。 その迂回路として使用されていた戸台線ですが、29日未明、土砂崩落があったことが伊那市に報告されました。 現場では、地元の建設業者が、現場の確認作業を行っていました。 通行止めに関係するのは戸台集落の1戸1人です。 伊那市では、31日までには、通行できるよう作業を行いたいとしています。

-

南ア北部遭対協 総会

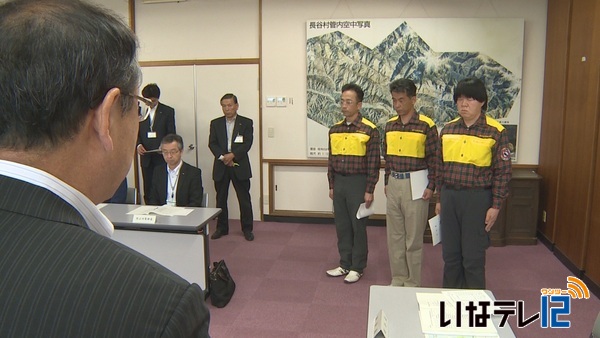

南アルプスでの遭難防止や救助活動などを行っている南ア北部地区山岳遭難防止対策協会の定期総会が21日伊那市の長谷総合支所で開かれました。 総会では、新しい救助隊副隊長や班長に任命書が交付されました。 新たに副隊長に任命されたのは、市役所高遠長谷水道課の宮下健吾さんです。 宮下さんは、「二次遭難で家族を悲しませないよう訓練に精進し、チームワークを大切に活動していきたい。」と誓っていました。 平成25年度の南アルプス北部での山岳遭難件数は、6件で内救助隊が出動したのは3件でした。 愛知県と神奈川県の2人が亡くなっています。 会長をつとめる白鳥孝伊那市長は、「今年は山の日制定などで登山者が増えることが予想される。先人が残してくれた山を大切に、遭難事故防止対策に取り組んでもらいたい。」と出席者に呼びかけていました。

-

伊那市西山でシカ捕獲数増加

伊那市の天竜川より西の地域で昨年度捕獲されたニホンジカは、31頭で、5頭だった前の年に比べて6倍に増えたことがわかりました。 23日市役所で開かれた伊那市有害鳥獣対策協議会で報告されました。 昨年度のニホンジカの捕獲量は、市全体で3,300頭とほぼ前年並みでした。 伊那地区は、308頭で、そのうち西春近や西箕輪地区の西山で捕獲されたのは、中央道沿いを中心に31頭でした。 伊那猟友会の牧田文男会長は、「西山でも一般の人がニホンジカの姿を見るようになってきている。北は辰野から、南は、竜東から川を渡って入ってきていて、間違いなく増えている。今年度は、くくり罠で、西山の捕獲を徹底的にやらなければならない」と話していました。 会長の白鳥孝市長も「ニホンジカが西山に広がっていて、ある日爆発的に被害が出ないか心配している」と述べました。 伊那市の昨年度の有害鳥獣による農作物被害は、213トン、2,900万円余りでした。

-

南アルプス国立公園指定50周年記念特集⑩

伊那市長谷の長谷中学校に伝わる南アルプス太鼓。 4月25日に行われた南アルプス開山祭では、魂のこもった太鼓の音が山に響きました。 演奏したのは、長谷中学校の3年生です。 5月上旬、生徒達が練習に励んでいました。 太鼓が初めて披露されたのは、発足した昭和61年の長谷中学校文化祭「くろゆり祭」です。 当時の赤羽敬一校長が、地域に根差した教育を取り入れようと、南アルプス太鼓を始めました。 昭和61年の発足当時から生徒達に指導しているのは伊那市長谷市野瀬の宮下由紀夫さんです。 宮下さんは、30年続く長谷太鼓・創龍会の打頭を務めています。 宮下さんが作曲した「仙丈」は、南アルプスの仙丈ケ岳の雄大さをイメージして作られました。 28年間、長谷中学校に伝わる南アルプス太鼓。 毎年3年生が伝統を受け継ぎ、1年間を通して様々なイベントで披露しています。 その年によって掛け声や曲の雰囲気が異なります。 バチを構えた瞬間、生徒達の表情が変わりました。 先輩から代々受け継がれている長谷中学校の南アルプス太鼓。 長谷中学校ではこれからもその伝統を引き継ぎ、太鼓の音に思いを込めて南アルプスへ響かせます。

-

南ア国立公園指定50周年記念特集⑨

【平山】「『春の小仙丈ケ岳に行こう!』ということでこもれび山荘管理人の竹元直亮さんと、スタッフの狩野俊一さんに案内してもらいます。宜しくお願いします。竹元さん。春の小仙丈ケ岳の魅力はどんなところですか?」 【竹元さん】「仙丈ケ岳は駒ヶ岳と比べると雪が多く残る山なので冬山ほど気象条件は悪くなく雪山が楽しめると思います。」 竹元さんは、学生時代に山岳会に所属していて豊富な経験を持ちます。 春の山は危険も伴うということで、初心者は上級者と一緒にいく必要があります。 今回は、私達初心者にペースを合わせてゆっくりしたペースで登山してくれました。 会話を楽しみながら歩くのが「ゆる山」の鉄則だそうです。 4合目から5合目の間に、第一の関門があります。 【竹元さん】「両側が落ちているこういうところを立地というんでけど、狭いので1回と止まって装備を確認してみてください」 恐る恐る立地を越えていきます。ちらりと横を見ると断崖絶壁。もしも踏み外せば命はありません。 【竹元さん】「落ち着いて。蹴りこみながら、一歩一歩作りながら歩いていく感じで」 4合目を抜けた辺りで視界が開け、東駒ヶ岳や栗沢山などが一望できました。 【平山】「なんだか嬉しいです。今日始めてこんな風に山の姿を見ることができて」 5合目を抜けてしばらく歩くと樹林帯が終わります。 森林限界まで来ると、一面銀世界となり、これまでと景色が一変しました。 小仙丈直下の急登と呼ばれる最後の難関です。 初心者にはまっすぐに切り立つ崖に見えます。 【平山】「これ本当に登るんですよね?壁みたい。大丈夫かな」 登り始め、後ろを振り返るとその急勾配に足がすくみます。 【狩野さん・竹元さん】「着きました」 【平山】「オー。小仙丈ケ岳。着きました。着きました。2,864メートルです!」 3人でハイタッチをして登頂を喜びました。 【平山】「すごい眺めだな~本当に。」 【竹元さん】「北岳、仙丈ケ岳のカール、中央アルプスも見えます。八ヶ岳も見えてます。」 【平山】「本当、初体験なんで、こんな景色見たことないですね。ちょっと感動しちゃうな~」 3人で記念に万歳しました。 【竹元さん】「南アルプス国立公園指定50周年おめでとうございます。バンザーイ」 【竹元さん・狩野さん・平山】「バンザーイ」 初体験の春山登山。自らの足であるき到着した小仙丈の山頂からは、山々が織り成す奇跡の眺望が広がっていました。

-

南アルプス国立公園指定50周年記念特集⑦

手紙「先月の甲斐駒ヶ岳での当方会員の遭難事故に際しましては、ひとかたならぬお世話になりましてありがとうございます。 せっかくの連休にもかかわらず私共のために危険な救助活動に力を尽くしてくださいました。 突然のでき事に驚きと悲しみと不安でいっぱいだった私たちにとってどんなに心強く救われた思いがしたことか・・・ ご家族の手でご葬儀を終えられまして、私共もお別れをいたしました。 本人は、まだまだ大好きな山登りを続けていきたかったのだろうと思うと胸がいたむばかりです。 今後は、各自1人1人が万全の準備を怠ることなく安全登山を楽しむよう留意するつもりでおります。 南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会隊長 西村和美様」 登山者の遭難救助活動をしている南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会は、昭和37年1962年12月に旧長谷村の浦公民館で発足しました。 協会は、南アルプスの北部、鋸岳から塩見岳までが主な管轄エリア。 隊員は、80人で、市役所職員がその大半を占めています。 山岳遭難が発生した場合は、消防団と同様24時間365日出動を求められます。 おととし、創立50周年を迎えた協会は、南アルプスの歴史とともに歩んできました。 4代目隊長の西村さんは「一番の自慢は、二次遭難を出していないこと」と話します。 長谷溝口の西村和美さん69歳。 仕事は第一線を退き趣味の木工を楽しんでいます。 平成5年から隊長となり、今も現役で隊を指揮しています。 南ア北部を知り尽くし、守ってきました。自然と動物、酒と自由をこよなく愛する山男で、その気さくな人柄は、隊員から厚い信頼を受けています。 隊長就任以来の出動回数は70回以上。 救助活動には常に危険がつきまといます。 隊の発足当時から現在まで活動を見守ってきた長谷総合支所長の中山晶計さん。 隊員を山に送り出す家族にも寄り添いました。 中高年を中心とした登山ブーム、軽装備の登山者の増加、技術やモラルの低下で遭難事故も増加傾向にあります。 登山者には遭難者にはなるなと呼びかけ、二次遭難は出さない。 南アルプス北部遭難対策協会のプライドです。

-

高遠・長谷総合支所長 交代へ

伊那市は、任期満了に伴う高遠町地区と長谷地区の総合支所長の人事異動を今日内示しました。 高遠町地区の新しい総合支所長には、高遠町総合支所産業振興課主査の広瀬源司さん。 長谷地区の新しい総合支所長には、伊那市観光協会の観光プロモーター池上直彦さんが就任します。 合併後の平成20年5月23日以来、高遠町総合支所長をつとめてきた伊藤俊規さんと長谷総合支所長の中山晶計さんは、任期満了となる22日で退任します。 新しい総合支所長の任期は、23日から平成28年3月31日までとなっています。

-

南アルプス エコパーク登録へ

文部科学省は、ユネスコの国際諮問機関が南アルプスのエコパーク登録を勧告したと15日発表しました。 文部科学省内にあるユネスコの国内委員会が去年9月に南アルプスのエコパーク登録を申請していました。 エコパークは、生態系の保全と持続可能な自然と人間社会の共生を目的としてユネスコが登録しています。 現在、117か国、621の地域が登録されていて、日本では、志賀高原や屋久島など5か所です。 南アルプスは、長野、山梨、静岡3つの県の10市町村にまたがり、面積は、30万ヘクタールです。 エコパーク正式登録は、6月にスウェーデンで開かれるユネスコの理事会で審議され、正式決定される見通しです。

-

南アルプス国立公園指定50周年記念特集⑤

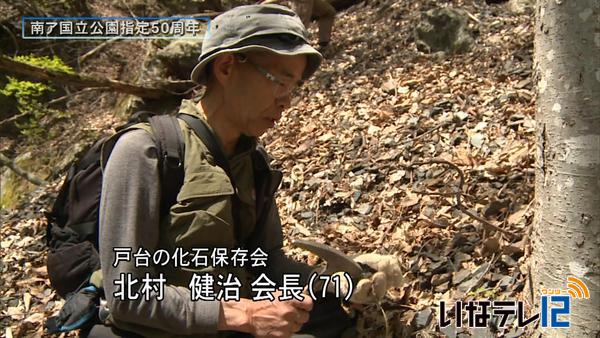

「1億年のロマン 戸台の化石」 伊那市長谷戸台。 ここにあるのが化石です。 今からおよそ1億2,000万年前の白亜紀の化石を数多く産出しています。 海抜1,000メートル以上の戸台で、海の生物の化石が発見される…長い年月と地球の偉大さを感じます。 北村健治さん71歳。 「戸台の化石」保存会の会長で、戸台のアンモナイトの発見者です。 北村さんは「叩けば簡単に割れる。光っているものは全て化石、小さすぎて全てを判別することは困難」と話します。 続けて「地層の沈下速度は一定、きれいな面を作って沈下していく、これを層理という。一緒にアンモナイトやサンカクガイなども沈下している、戸台の化石は空洞がなく潰れている、そのため層理面を探せば化石は出てくる。」と話していました。 これまでに戸台で発掘された化石は5,720標本を数えます。 これら全ては、戸台の化石保存会により、伊那市の長谷公民館、戸台の化石資料室に展示・保管されています。 北村さんによると「化石というとアンモナイトに注目が集まるが、戸台の化石を有名にしたのは実はサンカクガイ、サンカクガイの化石は日本の中でも2~3番目の古さで発見されている」ということです。 保存会では毎年学習会も開き、太古のロマンを子どもたちに伝えています。

-

南アルプス国立公園指定50周年記念特集③

南アルプス開拓の父。竹澤長衛。 1889年明治22年に黒河内村。今の伊那市長谷戸台に生まれました。 狩猟と山案内を生業とし、南アルプスを誰もが安心して登れる山にしたいと登山道を整備し山小屋を建てました。 1958年昭和33年。 69歳でその生涯に幕を閉じるまで登山者の安全と山の開拓に尽力した功績は今も語り継がれています。 今から59年前の1955年、昭和30年に長衛とともに山に登りクマ撃ちに出かけたことがある、矢沢章一さんと、建石繁明さん。 矢澤さんはクマ撃ちの撮影のために同行。 長衛たちとは別に登山をしていた建石さんは長衛小屋に一泊。 翌朝仙丈に向かいましたが大雪のため引き返したところ長衛や矢澤さんたちといきあい長衛に怒鳴られたといいます。 そして建石さんも加わりクマ撃ちに出かけ途中一休みしたときの写真。 左から長衛の息子昭一。長衛。そして27歳のときの矢澤さんと21歳のときの建石さん。 この時クマは見つからず代わりにカモシカを見つけ射止めました。 矢澤さんの話ではこの時、長衛はカモシカの睾丸を切り取りそのまま食べてしまったということです。 今のように林道バスが走っていなかった当時は長谷戸台の赤河原から山頂を目指しました。 赤河原沿いの山を登った自宅跡近くに「長衛ここに眠る」と刻まれた碑が建立されています。 娘の五十嵐睦子さんは亡き父を思い、よくここを訪れます。 五十嵐さんは「父長衛には生前とても可愛がってもらった。偉大な父だったと今でも思う」と話していました。 長衛が亡くなってから6年後の1964年昭和39年に国立公園に指定された南アルプス。 その豊かな自然にひかれ毎年多くの登山者が訪れます。 長衛は生前「おれが死んだら仙丈の方へ向けて埋めろ。いつもここから山を見守っている」と遺言しその生涯を閉じたといいます。

-

南アルプス国立公園指定50周年記念特集②

藤井利衣子さん42歳。 去年9月、南アルプスジオパークを推進する専門臨時職員として採用されました。 宮城県仙台市出身の藤井さんは、13年にわたり大学で学び、全国各地で教員や会社勤め、ジオパーク関係の仕事などを経験した異色の経歴の持ち主。 去年まで鳥取県立博物館付属山陰海岸学習館職員として約2年半、山陰海岸ジオパークにかかわっていました。 藤井さんがジオパークに興味を持ったきっかけが大学時代の講義でした。 藤井さんが働く伊那市役所の世界自然遺産登録推進室。ジオパークとは地球の成り立ちや大地のでき方を知ることが出来る場所をいいます。平成20年12月に伊那市の一部を含む中央構造線エリアが日本ジオパークに認定されました。 藤井さんは各種イベントの企画、運営、ジオガイドの活動調整や育成など、南アルプスジオパークに関する仕事に携わっています。 今年3月には、藤井さんが中心となって企画した親子で楽しめるイベントが開かれました。 ジオパークについて感心をもってもらおうとアンモナイトの化石で型をとるストラップづくりや鹿肉を使ったシカケバブづくりなどのコーナーが設けられ大盛況でした。 また、4月からは南アルプスを授業に取り入れた教育プログラムが長谷中学校を皮切りにはじまりました。 講師は、藤井さんが務め、生徒たちにジオパークや南アルプスの成り立ちについて解説しました。 藤井さんは、名古屋に住む夫と離れて市内で単身生活をしています。 藤井さんが趣味としているのが手芸。ジオパークのオリジナルカーディガンを作りました。 休日には、もうひとつの趣味でもあるランニングを楽しんでいます。南アルプスを眺めながら走るのが爽快と話す藤井さん。 伊那での暮らしも半年が過ぎました。 今年9月には、伊那市で日本ジオパーク南アルプス大会が開かれます。 藤井さんは地元をはじめ全国各地の人たちにジオパークの魅力を伝えて行きたいと話します。

-

村全協 大芝観光企画推進員

南箕輪村は大芝高原のイベントの企画や運営などに携わる大芝観光企画推進員を新たに配置します。 これは12日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告されたものです。 村ではこれまでに、大芝高原のイベントの企画・運営に携わる専門の職員の必要性を求められていました。 職員は、臨時職員で産業課商工観光係として1人で、雇用期間は6月9日から来年3月末までだということです。 主な職務は、大芝高原関連イベントの企画・運営や、観光PR、農商工連携などで、村観光協会設立に向けた準備も行います。

-

南アルプス国立公園指定50周年記念特集①

「本当に好きでなければ来ませんよ、千葉から。でも本当にここの良さを知ってきているので、それをみなさんに分かってもらいたいというのもありますね。素敵でしょって思う」 南アルプス林道バスの営業所がある伊那市長谷黒河内に住む志村千恵子さん。 山登りが趣味の志村さんは、これまでに仙丈に80回以上登るなど手つかずの原生林が多く残る南アルプスが特に好きで、夫の裕幸さんと2人、11年前に千葉県千葉市から総世帯10戸の黒川集落に越してきました。 得意としている菓子づくりや料理の腕前を活かし、一昨年平成24年3月に自宅を改装しコーヒーとワッフルの店「木楽茶屋」をオープンさせました。 店内には、南アルプスに関する写真が飾られています。 山を眺めなるだけでなく山と共に生きていくことが夢だった志村さん夫妻は、4人の子どもを育て上げた後、この生活を始めました。 しかし、去年10月。毎年訪れているという仙丈ケ岳と北岳の間にある両俣小屋に向かう途中、夫の裕幸さんが突然倒れ帰らぬ人となってしまいました。 「あそこでなんで主人が突然倒れなくてはいけなかったのかって未だに理由が分からない。検死の時もどこも悪くないし立ち止まった時が亡くなった時。穏やかな顔をしているんですよね。主人が1番好きな場所で亡くなったということになるんですよね。 やっぱりこうやって涙が浮かんできてしまうんですけど、まだ気持ち的にはすっきりしてないので。でもこの景色が好きで来たのに何をやっているんだって言われているような気もするし」 20年以上にわたり南アルプスに登り続けてきた志村さん。 自身の豊富な登山経験と山での夫の死を通し、近年軽装で3千メートル級の山に挑戦する登山者が増えていることに警鐘を鳴らします。 「お父さんもいつも言っていたんですけど、人がいっぱい来てくれるのはいいんですけど南アルプスは南アルプスなので山に登るんだってことも含めて簡単に行けるところではないんだっていうこと、事故が起きてからでは遅いのでね」 最愛の夫の死を半年たった今でもなかなか受け入れられないと話す志村さん。 それでも、夫と2人で始めた今の生活を続けていく決意です。 「毎日この景色を眺めて暮らすことがお父さんの夢だったわけですから、それを私が続けていかなくてはいけないので。本当は2人で見ていたい景色だったんですけどね。1人になってしまったが山も登り続けるし店もやり続けたい」 都会での生活を捨て山で生きると決めた志村さん夫妻。大好きな南アルプスのふもとでお気に入りの景色を眺めます。

-

満光寺で1ヶ月遅れの花祭り

お釈迦様が生まれたとされる4月8日から1ヶ月遅れの8日、誕生を祝う花祭りが、伊那市高遠町の満光寺で行なわれました。 この花祭りは、高遠町と長谷にある26のお寺で組織する東部仏教会が毎年開いています。 高遠第1・第4、長谷保育園の園児も花祭りに参加し、お釈迦様に手をあわせていました。

-

~春の叙勲~ 旭日双光章 宮下市蔵さん

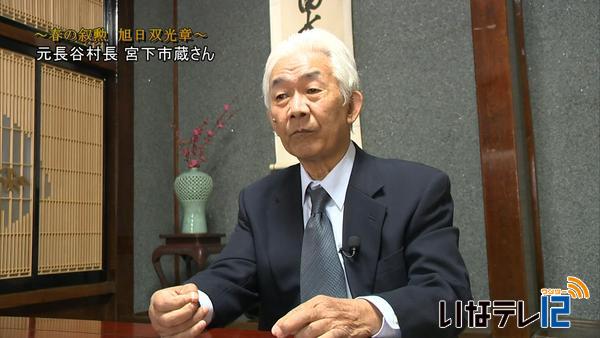

伊那市長谷の宮下市蔵さん、81歳。 旧長谷村の収入役、助役を経て平成7年に村長に就任。 旧伊那市、高遠町との合併を決断し、最後の村長を務めました。 合併後は初代長谷地域自治区長を務め、55年にわたり地方自治に尽力しました。 旧長谷村職員時代には、のちの高齢化社会を見据えて特別養護老人ホーム栃の木荘・現在のサンハート美和を誘致し、初代施設長となりました。 南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の初代救助隊長を15年ほど務め、山を大切にしていました。 宮下さんは、「これからは誇りを持って自分たちの地域づくりをしていくという機運を作り、住民参加の地域づくりをしてもらいたい」と話しています。

-

桜シリーズ⑳ 伊那市長谷 玄立寺の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 1日は伊那市長谷の玄立寺の桜です。 長谷、非持山公民館隣りの玄立寺では、7本のシダレザクラが現在見頃です。 寺の総代によりますと、この桜は、去年亡くなった前の住職が山梨県の身延山から移植し大切に育てていたものだということです。 玄立寺のシダレザクラの見頃はあと3日ほどだということです。

-

ジオパーク南ア大会に向け 推進チーム2回目会合

月に開かれる日本ジオパーク南アルプス大会に向け、伊那地域の関係団体がさまざまなイベントを企画する伊那地域推進チームの2回目の会議が、23日、伊那市創造館で開かれました。 この日は、伊那市の職員のほか、商工団体、旅行業者など、40人ほどが参加しました。 日本ジオパーク南アルプス大会は、9月27日から30日まで、伊那市内を会場に予定されています。 期間中に、様々なイベントを同時開催し、全国から訪れる関係者をもてなすほか、開催までにも年間を通じたイベントで機運を盛り上げようと、会議のメンバーが内容について企画しています。 この日は、展示・セッショングループ、食・まちなかグループ、ツアー・イベントグループの3つに分かれて検討を行いました。 食・まちなかグループには信州大学の学生も参加していて、「スタンプラリーやウォークラリーのほか、写真コンテストなどを行いたい」と提案していました。 その他、ジビエ・雑穀・昆虫食を提供できないかといった意見もありました。 展示・セッショングループでは、伊那弥生ヶ丘高校から、関心のある生徒を募り、学んだことの発表を行うほか、子供向けの体験講座を企画・実施したいといった提案もありました。 会議では、それぞれの団体からの提案を元に、具体的に何が実施できるかを検討していくということです。

-

南アルプス 開山祭

南アルプスの今シーズンの無事を祈願する安全祈願祭と開山祭が25日、伊那市長谷の南アルプス林道「歌宿」で行われました。 この日は、市や山岳関係者らおよそ30人が出席しました。 伊那市は、春山シーズンの幕開けを山岳愛好者にPRしようと、2年前から標高1680メートルの歌宿で式典を行っています。 式で酒井茂副市長は「全国各地の登山愛好者に愛されてきた南アルプス。多くの情報を発信して盛り上げていきたい」と挨拶しました。 開山祭では、長谷中学校の3年生による力強い南アルプス太鼓が披露されました。 南アルプスは今年で国立公園指定50周年を迎え、5月24日に市内で記念式典が開かれることになっています。

-

南ア林道バス 運行開始

南アルプスの開山祭にあわせて、伊那市営林道バスの運行が始まりました。 初日の25日、バスを利用した登山客は、20人でした。 南アルプス林道バス営業所では、テープカットが行われ、運行開始を祝いました。 林道バスは、25日から6月14日までは、標高1,680メートルの歌宿までの運行で、15日からは2,032メートルの北沢峠までとなります。 運行本数は、1日4便で、運賃は、片道830円です。 戸台大橋を越えると林道は、傾斜を増していき、車窓からは、南アルプスの大自然を眺めることができます。 出発から35分で、標高1,680メートルの歌宿に到着しました。 昨シーズンの南アルプス林道バスの利用者は、平成17年以来8年ぶりに5万人台を突破し、5万561人でした。

-

南ア50周年に向け合唱曲「讃歌-長谷」披露

伊那市長谷小学校の児童は5月24日の南アルプス国立公園指定50周年記念式典に合わせて作られた合唱曲「讃歌-長谷」を23日市の関係者に披露しました。 讃歌-長谷は、南アルプス国立公園指定50周年を記念し、今年の3月に作られた合唱曲です。 長谷小学校の音楽専科の小口稔子(としこ)教諭が作詞と作曲をしました。 これまでは、学年毎に練習を行ってきましたが、全校で合わせて歌ったのは今日が初めてという事です。 小口教諭は「子供達に、長谷の自然や歴史、災害での教訓などを後世に伝え、地域の愛唱歌となってほしいと」と話していました。 歌は1番と2番があり1番は長谷の自然や風景を、2番では、四季の移ろいを表しています。 小口教諭は、本番までに高音と低音のバランスを調整したいと話していました。 長谷小学校の児童が出演する、南アルプス国立公園指定50周年記念式典は来月24日伊那市の伊那文化会館で開かれる事になっています。

-

桜シリーズ⑬ 美和湖の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 22日は、伊那市長谷の美和湖周辺の桜です。 伊那市長谷の美和湖周辺にはコヒガンザクラやソメイヨシノが植えらています。 コヒガンザクラは散り始めていますがソメイヨシノは今、満開です。 美和ダム管理支所によりますと桜は25日頃まで楽しめるということです。

-

長谷中学校南アルプスジオパークについて学ぶ

南アルプスの世界自然遺産登録を目指すジオパーク協議会が今年度から実施する、南アルプスを授業に取り入れた教育プログラムの第1弾が18日、地元伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。 これは、地域の子ども達の郷土教育に南アルプスの授業を取り入れようと今年度からジオパーク協議会が開くものです。 講座は、総合学習の時間で、恵まれた自然との関わり方を考えるきっかけにしようと開かれたもので、今日は全校生徒32人が講座を聞きました。 講師は、伊那市世界自然遺産登録推進室の藤井利衣子さんが務めました。 藤井さんは、ジオパークや南アルプスのつくりについて話しました。 「人々の暮らしや歴史、動植物などは、地形に大きく関わっている。その関係を知りながら楽しく学習してほしい」と話しました。 講座の最後には、生徒が1人ずつ中央構造線を構成する層を記入してつくりを学びました。 長谷中学校では、今年度総合学習で3つのコースに分かれて長谷地域について学びます。 そのうちの1つ、ジオパークについて学ぶ「自然探索コース」では、パンフレットや案内看板などの制作を検討しているということです。

262/(木)