-

全国から愛好者 太鼓講習会

全国から太鼓の愛好者が集まり技術を磨く、太鼓の講習会が22日箕輪町の文化センターで開かれました。

講習会には140人が参加し参加者のレベルに応じた指導が行われました。

講習会は太鼓の普及振興を図ろうと全国持ち回りで開かれているものです。

初心者向けの5級の講座ではテキストを使っての講義も行われました。

講師は「太鼓はその地方の文化の影響を受けて育ってきた伝統芸能。基本の打ち方のほかに、自分の所属するチームのスタイルを知ることが大事」と話していました。

ある参加者は、「普段指導を受けることが出来ない人から学ぶことができていい経験になった」と話していました。 -

タレントの峰さんがザザムシ漁を紹介

NHK BSプレミアムで8月に放送予定の番組「天竜川紀行」の収録が20日、箕輪町で行われタレントの峰竜太さんが、ザザムシ漁を紹介しました。

天竜川紀行は、下伊那郡下條村出身でタレントの峰竜太さんがレポーターを務め、天竜川にまつわる催しや自然などを紹介する番組です。

20日は箕輪町の天竜川でザザムシ漁の収録が行われました。

峰さんとともにザザムシ漁を紹介したのは、この道のベテランで箕輪町に住む小森一男さんです。

小森さんは、かんじきと呼ばれる履物で石についたザザムシをはがし四ツ手網で捕まえる独特の漁を披露していました。

漁が終わると、ザザムシを食べるシーンが始まりました。

収録は1時間ほど行われ峰さんと小森さんのザザムシ談義など、順調に撮影が進んでいました。

BSプレミアム、天竜川紀行では飯田の天竜舟下りや浜松のウミガメ保護活動などが紹介されることになっていて、放送は8月下旬を予定しています。 -

社会を明るくする運動7月強化月間

7月の「社会を明るくする運動強化月間」に合わせて20日、箕輪町保護司会のメンバーが、平澤豊満町長に法務大臣のメッセージを伝達しました。

社会を明るくする運動は、犯罪や非行のない社会を目指す取り組みで全国的に行われていて、毎年7月が強化月間です。

この日は箕輪町保護司会のメンバー4人が箕輪町役場で平澤町長に、谷垣禎一法務大臣のメッセージを伝達しました。

箕輪町保護司会は、罪を犯した若者の保護観察を行い、社会復帰を目指す活動をしています。

関真喜生会長は、「町内の犯罪や非行件数もここ数年落ち着いてきている。今後も地域と協力して犯罪のない社会を目指したい」と話していました。

7月の社会を明るくする運動強化月間では、町内の小中学校で作文コンテストが行われる予定です。 -

創立10周年記念公演へ稽古に励む

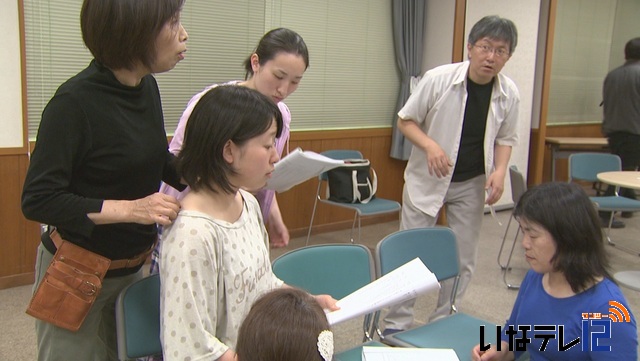

今年創立10周年を迎える、箕輪町文化センタ―付属「劇団歩」は、来月の記念公演に向け、連日、稽古に励んでいます。

18日は、箕輪町の松島コミュニティセンターで稽古が行われました。

劇団歩は、文化センターが完成した翌年、演劇を通して青少年の健全育成を図ろうと、2003年に、団員12人でスタートしました。

創立時から残るメンバーの一人、堀口沙耶さんは、小学6年生で入団し社会人になった現在も団員として活動を続けています。

演出を務めるのは、東京で活躍し約15年前に箕輪町に移住した飯島岱(たかし)さんです。

飯島さんは、「誰もが役者を楽しみ、少しでも上達できる劇団作りを心がけてきた」と話します。

劇団歩では、今年、創立10周年を記念し、今回の作品を含め、地域で活動する作家の新作、3作品を上演する計画です。

第一段として上演するのは「幸福都市」です。

この作品は、記憶喪失の男を通して、時代や社会、他人との関係について問いかける作品となっています。

公演は、7月13日と14日に、箕輪町文化センターで行われる事になっています。 -

仮称・東箕輪保育園を町議が視察

現在箕輪町に建設中の仮称・東箕輪保育園を19日町議会議員が視察しました。

新しい保育園は、太陽光発電の他に地熱を取り入れ自然エネルギーを活用する作りとなっています。

現在建設中の東箕輪保育園は長岡保育園とおごち保育園を統合し、建設されるものです。

鉄骨平屋建て、建物面積は1,700平方メートルで、園児の定員は120人です。

園舎で使う電気の一部を太陽光発電で賄うほか、冷暖房に地熱を利用します。

工事費の総額は6億5,000万円で、平成26年4月の開園をめざします。

工事は5月上旬から始まり、現在は造成工事が行われています。

19日は、雨水の排水設備を視察し、議員からは「どの程度メンテナンスが必要なのか」「耐久性はどの程度か」といった質問が出されていました。

箕輪町では、東箕輪保育園の名称を募集します。

期間は今月25日から7月末までで、応募用紙は町内の保育園や役場に置かれる他、HPからも取得することができます。 -

箕輪町が災害時燃料確保のための協定締結

箕輪町は災害時にガソリンなどの燃料を優先的に確保するための協定を町内の2つの団体と19日締結しました。

19日は箕輪町役場で調印式が行われ、長野県石油商業組合上伊那支部箕輪ブロックの村上直志代表と、箕輪町燃料商組合の河手昌則代表、平澤豊満箕輪町長が協定書を取り交わしました。

協定は、町の要請に応じて災害時にガソリンや灯油などの燃料やタイヤなどの物資を救急車両や避難所に優先的に提供するものです。

この協定はセーフコミュニティーの街づくりの一環で、箕輪町の防災に関する協定は今回で57件になりました。 -

第34回北信越高校フェンシング選手権大会

第34回北信越高校フェンシング選手権大会が今日、箕輪町の町民体育館で開かれました。

大会には北信越の5つの県の代表が出場しました。

このうち、男子個人フルーレの決勝戦では伊那北高校3年の北原達也さんと箕輪進修高校3年の根橋拓海さんの対戦となりました。

去年の北信越大会では根橋さんが優勝し、この日はお互い一歩も譲らない展開となりましたが、結果は15対9で北原さんが優勝し、雪辱を果たしました。

北原さんは、8月に行われる全国大会への出場が決まっています。

女子個人フルーレでは、富山西高校の向山愛美さんが優勝しました。

この日は学校対抗の団体戦も行われました。

大会の結果、伊那北高校が男女ともに16日の決勝リーグへの進出を決めました。

箕輪進修高校男子は予選敗退となりました。

16日は団体戦の決勝と、エぺとサーブルの個人戦が行われます。 -

箕輪町で白骨化した身元不明の遺体発見

14日午前10時15分頃、箕輪町東箕輪の物置小屋で白骨化した身元不明の遺体が発見されました。

伊那警察署の発表によりますと、白骨化した遺体が発見されたのは、箕輪町東箕輪の、十沢橋から200メートルほど北側に行った所にある、農機具などの物置小屋です。

小屋の近くで農作業をしていた住民が発見し通報したものです。

遺体は全身白骨化していて、年齢、性別は不明です。

発見時、遺体は赤色のマフラー、青色のフリースジャンバー、青色のズボン、緑色のトレッキングシューズなどを身に着け、小屋の中に置かれたワラの中から上半身を出したような状態で発見されたということです。

伊那署では、身元などについて調べを進めています。 -

平成25年度エコアクション21セミナー

事業者が環境経営に取り組み、認証登録する制度「エコアクション21」のセミナーが5日、箕輪町役場でありました。

5日は、箕輪町内の企業や経済団体など、20事業所ほどが参加し、審査人の阿部仁さんから説明を受けました。

エコアクション21は、事業者の地球環境への取り組みを推進して、より良い経済社会を実現しようというもので、環境省が2004年から認証登録しているものです。

ゴミ排出量やエネルギー使用量などの削減に取り組んだレポートを提出し、審査を通ればエコアクション21へ登録となります。

ISO14001などと比べて、必要期間や維持コストが抑えられるのが特徴で、中小事業者も取得しやすくなっています。

箕輪町はエコアクション21の認証事業者数が14事業で県内6位です。

認証事業者数は全国的に毎年伸びていますが、箕輪町では昨年度認証された事業者はなく、町では積極的に取り組んでもらいたいとしています。 -

長野県消防救助技術大会の激励会

15日に長野市で開かれる長野県消防救助技術大会の激励会が4日、箕輪消防署で開かれました。

大会は、職員の技術向上を目的に開かれるもので、県内の消防本部ごと代表チームが出場します。

箕輪消防署では、7種目のうちロープブリッジ救出に4人ほふく救出に3人が出場します。

ロープブリッジ救出は、全長20メートルのロープを往復し救助するものです。

ほふく救出は、煙が充満している火災現場を想定して重さ12キロの空気呼吸器を背負い、いち早く救助する競技です。

4日は、県学にきていた箕輪北小の児童の前で救助の様子を披露していました。

激励会で平澤豊満町長は「訓練の成果が町民の安心安全に繋がる。いい成績を残すことを期待しています」と激励しました。

出場者を代表し内堀佑樹さんが決意表明しました。

県消防救助技術大会は、15日に長野市で開かれます。 -

平成25年度箕輪町議会6月定例会

箕輪町議会6月定例会が3日開会し、一般会計補正予算案など、5議案が提出されました。

一般会計補正予算案は1億3,214万6千円を追加するものです。

主な事業は、東箕輪保育園の建設費の増額におよそ6千600万円、箕輪東小学校の外壁改修工事におよそ900万円、福与城跡に発生した松くい虫被害の拡散防止のための伐採処理委託費におよそ100万円となっています。

県の史跡に指定されている福与城跡周辺では、今年の3月以降に松くい虫の被害木が6本発見されています。

今回は、その伐採費用として100万円がもられました。

箕輪町議会6月定例会は、10日と11日に一般質問があり17日に委員長報告と採決を行う予定です。 -

箕輪町消防団伝統の赤魚会 珍味ふるまう

箕輪町消防団伝統の懇親会、赤魚会が1日箕輪町役場の駐車場で開かれ、赤魚やイモリなどの珍味がふるまわれました。

1日は午前中から準備が行われ、箕輪町消防団の正副分団長らが自分たちで捕まえたイモリや、サワガニ、赤魚などを調理していました。

赤魚会は、団員が地元でとれる食材を使って町や消防署の幹部などに料理をふるまう伝統行事です。

近年、天竜川ではまとまった量の赤魚が取れなくなっていることから、ほかで採れたものを仕入れたということです。

赤魚会が始まると、平澤豊満町長らは早速珍味を味わっていました。

消防団正副分団長会の白鳥慎一郎会長は、「先輩方から受け継いできた行事。伝統を絶やさないようにしていきたい」と話していました。 -

伊那広域シルバー人材センター5年連続の減収

伊那広域シルバー人材センターの昨年度の契約金額は約3億8千万円で、5年連続の減収となりました。

センターでは、6割以上の受託件数を占める、一般家庭での就業に力をいれていく方針です。

30日、伊那文化会館で、今年度の定時総会が開かれ、昨年度の事業実績が報告されました。

昨年度の受託件数は、前年度より97件少ない9,671件でした。

収入となる契約金額は、前年度より1,800万円少ない、約3億8千万円で、5年連続の減収となっています。

景気低迷による民間企業からの受注件数、契約金額の大幅な落ち込みが減収の要因としています。

一方で、一般家庭からの受注は年々ニーズが高まっています。

昨年度の受託件数の6割以上を占め、契約金額も約590万円増加しています。

こうした状況からセンターでは家庭での就業に力を入れるため、今年度初めて、ハウスクリーニングや障子の張り替え、料理など、家事援助を行うための講習会を10月から開く予定です。

センターでは、一人暮らしの高齢者などの生活援助など、

就業の機会を増やしていきたいとしています。

なお、この日の総会で、来年度からの年会費を、2千円から3千円に値上げする議案が提出され、了承されました。 -

買い物弱者対策で移動販売を支援

箕輪町は、買い物弱者を支援するため生鮮食品などの移動販売を行う事業者を募集しています。

30日は、町役場で、事業者を対象にした説明会が開かれ、移動販売業に興味を持つ3事業者が参加しました。

箕輪町では、スーパーの撤退や、小売店の廃業などにより、交通手段を持たない高齢者の買い物が不便な地区が生じています。

その対策として、移動販売を行う事業者の経費を補助し、買い物弱者対策につなげよういうものです。

箕輪町は、山間地が少なく、5キロ四方に居住区がほぼ収まるという地理的な条件もあり、移動販売がもっとも相応しい弱者対策だとして今回の事業者募集となりました。

対象となるのは、町内に本店を持つ法人、または町内に住所のある個人事業主です。

町内15区のうち10以上の行政区で週1回以上、肉・魚・野菜の生鮮食品のほか、日用品の販売を定期的に実施することなどが条件です。

移動販売車の購入など対象となる2分の1の経費を町が補助します。

箕輪町では、7月1日まで、事業所の申請を受付けています。 -

銭娜さん 二胡コンサート

岡谷市などで中国伝統の楽器「二胡」の指導をしている銭娜さんのコンサートが26日箕輪町地域交流センターで開かれました。

コンサートでは日本の歌謡曲など8曲を演奏しました。

銭娜さんは中国出身で、岡谷市や諏訪市など県内5か所で二胡の教室を開いています。

訪れた人たちは、二胡の音色に耳を傾けていました。

コンサートの後、二胡の体験レッスンも行われました。

二胡には弦が2本あり、その間に弓を入れて音を奏でます。

訪れた人たちは弓の持ち方や音の出し方などを教わっていました。

銭娜さんは、「二胡の美しい音色聴いてもらうことでこの楽器をもっと広めていきたい」と話していました。 -

県議会議員が箕輪町の果樹農家を視察

長野県議会の農政林務委員会は凍霜害に遭った箕輪町大出の果樹農家を29日視察しました。

29日は県議会の農政林務委員9人が、りんご農家から被害状況などの説明を受けました。

箕輪町大出のりんご農家・ス橋章浩さんによりますと4月下旬の霜の影響で、収量の減少や品質の低下が予想されるということです。

・ス橋さんからは「外見が悪くても味は変わりがないということをPRしてほしい」「果樹共済の早い支払や、加入率を上げる対策などで、りんご農家の収入の安定化を図ってほしい」などの要望が出されていました。

訪れた議員は、「思っていたより被害は深刻。市町村などと連携して対策をとっていきたい」と話していました。

長野県によりますと、上伊那の凍霜害による果樹の被害総額は1億185万円となっています。 -

箕輪西小学校の児童 区有林に苗木植樹

箕輪町の箕輪西小学校の児童は28日、学校近くの区有林にヒノキの苗木など50本を植樹しました。

植樹は、子ども達が環境への理解を深めるみどりの少年団の活動の一環として行われたものです。

28日は、箕輪西小の4年生11人と、上古田の住民有志など15人が参加し、上古田財産区の区有林にヒノキとスギ、コナラの苗木合わせて50本を植えました。

子ども達の活動を支える上古田団地推進協議会の唐澤千洋会長は「山の役割を小さい時から理解してもらい、山を育てる意識を養ってもらいたい」と話していました。

28日植えたおよそ30センチの苗木は、2年で子ども達と同じ背丈ほどに成長するということです。

次回は、木の本棚作りを予定しているということです。 -

箕輪町の商店が消防団を応援

箕輪町内の商店など35店舗は消防団員に対し割引などのサービスを行う「箕輪町消防団応援キャンペーン」を6月1日から開始します。

27日は協力店となっていることを示す「消防団員サポート店」のステッカーが配られ、店では早速貼り出していました。

これは、入団者の確保が難しくなる中、箕輪町商工会が消防団の活性化につなげようと会員の店や事業所に呼びかけ、企画したものです。

キャンペーンは、箕輪町消防団の団員が協力店で団員証を提示すると、対象商品やサービスが5%割引で受けられるというもので、割引分は店が負担します。

協力店は町内の商店や飲食店など35店舗で、キャンペーンの期間は6月1日から来年3月までです。

27日は箕輪消防署で箕輪町商工会の黒田重行会長が小松孝寿団長に協力店の一覧を手渡しました。

箕輪町商工会では、これからも協力店舗を募集し、増やしていきたいとしています。 -

帰化植物を考える講演会

信州大学農学部の荒瀬輝夫准教授による、アレチウリなどの帰化植物について考える講演会が26日町地域交流センターで開かれました。

この講座は箕輪町郷土博物館が今年で開館40周年となることを記念して開かれたもので、30人ほどが参加しました。

会場には荒瀬准教授が制作した帰化植物の押し花もあり、参加者は熱心な様子で観察していました。

荒瀬准教授は、「帰化植物を駆除の対象とするのではなく、逆に利用するという新たな視点で見てみてほしい」と話していました。

40周年記念自然講座は全3回で、次回は7月7日に開かれます。 -

ブラックバスの増加に危機感

天竜川での増加が懸念されている北米原産の淡水魚、ブラックバスの生態調査を兼ねたバス釣り大会が25日、辰野町から箕輪町の天竜川で開かれました。

大会には、上伊那を中心に県内外からおよそ30人が参加しました。

天竜川では、特定外来生物に指定されていて日本の侵略的外来種ワースト100にも選ばれているブラックバスが増加しています。

天竜川漁業協同組合によると、アカウオやオイカワ、ヨシノボリなどの在来種に影響が出ているということです。

大会に参加した釣り客は「ニジマスを狙っていてもバスが釣れる。バスは確実に増えてきている」と話していました。

増加の原因は密放流によるものと考えられています。

危機感を持った天竜川漁協では投網などで捕獲していて、去年の8月からの3か月間で、およそ1,000匹を捕獲したということです。

漁協によると、バスは現在産卵期を迎えているため、動きが少なく、好条件ではありませんでしたが、辰野町を中心に全体で85匹、およそ29.5キロのブラックバスが釣り上げられました。

去年10月に開かれた大会に比べ1人あたりの釣果は1.8匹ほど増えているということです。

天竜川漁協の小野文成副組合長は「毎年釣り客に楽しんでもらうために稚鮎を大量に放流しているが、鮎が食べられてしまっている。釣り客のみなさんと漁協が一丸となって、天竜川の生態系を守っていかなければならない」と話していました。

大会の結果、最も多く釣った人で24匹、最も大きかったバスは43.5センチでした。

釣り上げられたバスは岡谷市の水産試験場に持ち込まれ、解剖して食性などを調べるということです。 -

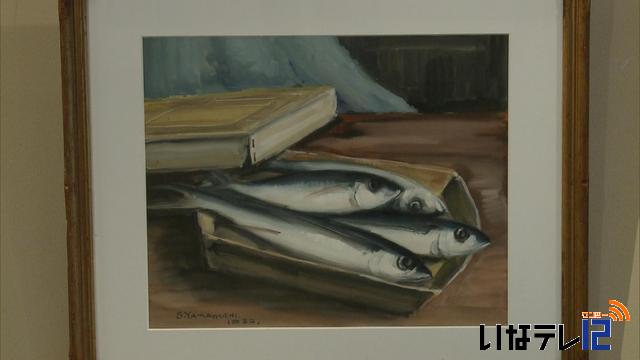

箕輪町博物館に絵画寄贈

箕輪町木下の碓田榮一さんが昨年度箕輪町郷土博物館に寄贈した絵画が、箕輪町文化センターに展示されています。

展示されている絵画は、戦後に国内外で活躍をした、旧長谷村出身で水彩画家の中島覚雄さんと、箕輪町出身で木版画家の山口進さんの作品です。

寄贈された40件70点のうち、18点が展示されています。

碓田さんは、絵画の他にも特注サイズの本棚を寄贈しました。

今後は、考古学や美術の書籍などおよそ500冊を寄贈する予定だということです。

碓田さんは、「絵画を見て楽しんでもらい、また眠っていた本を学生や一般の人に活用してもらいたい」と話していました。

寄贈美術資料の展示は、28日火曜日まで、箕輪町文化センターで開催されています。 -

箕輪町運動あそび検討委員会

箕輪町運動あそび検討委員会が20日、箕輪町の長田荘で開かれ、今年度から運動保育士以外のクラス担任が運動遊びを指導していくことが決まりました。

検討委員会には、運動あそびを考案した松本短期大学の柳澤秋孝教授や、町内の保育士など15人が出席しました。

今年度の取り組みとしては、運動あそびを運動保育士以外のクラス担任の保育士が指導することが決まりました。

柳澤教授は、運動あそびを導入して10年目になる箕輪町をモデルとし、他の市町村にも広げていく考えです。 -

キョウデン小型電気自動車開発

箕輪町に本社を置くプリント基盤などの製造会社、株式会社キョウデンは小型電気自動車を開発しました。

キョウデンでは全国で月、200台を販売目標としています。

21日は、箕輪町の地域交流センター前で試乗会が行われ企業をはじめ、地域住民など200人が訪れました。

キョウデンでは、CO2削減や高齢者の外出支援、宅配の効率化などを目的に2年前から開発を進めてきました。

小型電気自動車は一般自動車と同様の操作性で普通免許があれば運転できます。

キョウデンでは市場調査をしたところ2人乗りの車両にニーズがあるとし国内で唯一2人乗りの小型電気自動車を開発しました。

最高速度は35キロで、低速だが安全をコンセプトとしています。

家庭用のコンセントで充電が可能で走行距離は最大50キロです。

訪れた人たちは担当者から説明を受け実際に運転をしていました。

キョウデンでは電気自動車の普及のカギは低価格だとしていて価格は税込み49万8000円としました。

7月から全国販売されることになっていて月200台を販売目標としています。 -

山野草や樹木について学ぶ

見頃を迎えた山野草や樹木について学ぶ講座が18日、箕輪町の萱野高原で開かれました。

講座は身近な自然に親しんでもらおうと箕輪町郷土博物館が開いたもので親子連れなどおよそ15人が参加しました。

講師は信州大学農学部で植物の生態などについて研究している荒瀬輝夫准教授が務めました。

荒瀬准教授によりますと、標高およそ1200メートルの萱野高原には山野草や樹木など200種類ほどの植物が群生しているということです。

このうち白い花を咲かせる広葉樹アオダモは大リーグヤンキースのイチロー選手がバットとして愛用している木材だと説明していました。

参加者は萱野高原を散策し楽しみながら、山野草や樹木の生態などについて学んでいました。

町郷土博物館では地域の自然観察にも力を入れることにしていて山野草のほか鳥や昆虫についての講座も計画しています。 -

山雅後援会南信州支部来月設立

サッカーJ2の松本山雅FCを応援する南信地区の企業やファンなどで作る山雅後援会南信州支部が、来月設立されることになりました。

16日は、箕輪町内の飲食店で設立に向けた準備総会が開かれ、上下伊那を中心に南信地区の企業や山雅の社員など関係者およそ40人が集まりました。

後援会は、南信地区の会員同士のネットワーク構築や観客・スポンサーの拡大などを目的としています。

松本山雅FCは、平成17年に前身の山雅サッカークラブから名称を改め始動、去年からJ2に昇格しています。

現在、県内には地域支部が上田と塩尻にある他、企業などでつくる職域支部が2つあります。

総会では、地元サッカークラブや学校に選手を招く講習会や会員交流会の開催など事業計画を確認しました。

設立総会・支部認証式は、来月26日に箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれます。 -

工科短大新設案「ハードル高い」

長野県は、平成29年度までに着工する計画の工科短大南信キャンパスの設置場所について、伊那技術専門校を活用する案が有力との見方を17日駒ヶ根市で開かれた説明会で示しました。

説明会は、駒ヶ根市への設置を要望している伊南地域の教育委員会で組織する上伊那南部市町村教育委員会連絡会が開いたものです。

県からは、商工労働部の西澤清人材育成課長らが出席し、設置場所を上伊那地域とすることが決まった経過や工科短大の内容が示されました。

建設事業費は、南箕輪村の伊那技術専門校を活用する場合が16億円、ほかの地域に新設する場合が38億円と試算されています。

出席した教育関係者からは、駒ヶ根工業高校との連携を視野に入れ、駒工周辺に新設して欲しいとする意見や質問が相次ぎました。

これに対し西澤課長は、「総合的な検討をして建設場所は決定するが、大きな争点は、経済的なもの。早期着工したい観点からも新設案はハードルが高い」として、伊那技専活用案が有力との見方を示しました。

建設場所の決定時期については、26年度当初予算案を作成する今年の秋頃までが一つ目安になると話し、今後は、上伊那広域連合や上伊那産業振興会との協議で絞込みが進むものと見られます。 -

箕輪町施設お年寄り風船バレー大会

福祉施設の利用者同士で交流を深めてもらおうと、風船を使ったバレー大会が、16日箕輪町のながたドームで行われました。

これは、箕輪町内のデイサービスセンターなどで組織する、福祉施設事業所連絡会が開いたもので、今回で5回目です。

箕輪町にある福祉施設の利用者同士の交流を深め、楽しんでもらおうと風船バレーを行いました。

風船バレーは、テニスコートの中で椅子に座り、10人前後のチームに分かれて、風船でバレーを行います。

相手の床に風船を落としたら1点入り、5点先制したチームが勝ちとなります。

参加したおよそ80人の利用者は、8チームに分かれてプレーを楽しんだり、応援していました。

今回の風船バレー大会の代表で、ケアセンターふれあいの里の横川賢さんは、「外出する機会が少ない利用者にとって交流の場として楽しんでもらいたい」と話していました。 -

6月16日に観光イベント「飯田線と天竜まったり散歩」

箕輪町、辰野町、南箕輪村が集まり、去年4月に発足した上伊那北部観光連絡協議会は、3町村合同の初めての観光イベントを6月16日に行います。

「飯田線と天竜まったり散歩」と題したウォーキングイベントで、6月16日(日)に行われます。

午前11時にJR辰野駅を出発し、3時間かけて箕輪町の伊那松島駅まで歩くコースと、4時間かけて南箕輪村の北殿駅まで歩くコースがあります。

天竜川を眺めながらのウォーキングを楽しみ、ゴールしたら、飯田線を使って辰野駅に戻って、ほたるを鑑賞します。

参加費は、一般が500円、小学生以下が200円となっています。

協議会では、上伊那北部の天竜川の風景を楽しみながら、飯田線を観光資源として見直すきっかけにしていきたいとしています。 -

箕輪町 移動販売を行う業者を対象に補助事業実施へ

箕輪町は、日常生活に必要な食料品などの買い物が困難な高齢者のための移動販売を行う業者に対し、経費の一部を助成する補助事業を始めます。

これは、14日に開かれた箕輪町議会全員協議会で町が示したものです。

補助事業は、一人で買い物に出かけることが困難な高齢者など、いわゆる「買い物弱者」対策として行うものです。

補助の対象となるのは、町内の業者です。

条件は、1週間に1回以上、町内10地区で、肉、魚、野菜などの移動販売を行うこと、5年以上継続して実施することなどです。

審査に通れば、移動販に必要な車や冷蔵庫などの備品購入費と移動販売の広告宣伝費を、300万円を上限に2分の1を町が補助します。

町では、5月30日に、希望する業者を対象に説明会を開き、事業の周知を図っていくということです。

公募期間は6月3日から、7月1日までで、7月中に審査を行い、補助対象となる業者を決定するということです。 -

箕輪町と中箕輪農事組合法人の和解成立

箕輪町大出のそば加工施設留美庵を運営する中箕輪農事組合法人と箕輪町の両者が起こしていた訴訟は、長野地裁伊那支部の和解勧告を両者が受け入れ13日和解が成立しました。

この問題は町が所有する、そば加工施設の土地使用料と施設建設負担金を、運営している中箕輪農事組合法人が長期滞納したことから町が建物の明け渡しを求め提訴したものです。

一方、法人は、そばの実を納入するための土地所有者との契約を町が結ばなかったことから、そばの実を納入できなくなり経営が悪化したとして町に1千万円の損害賠償を求めていました。

この件について長野地裁伊那支部は町に対し法人に600万円の解決金の支払いを、また法人には建物と備品を返還する和解案を提案していました。

13日長野地裁伊那支部で両者がこの提案を受け入れ和解が成立しました。

この件について町代理人の弁護士は「町の対応に違法性があったというわけではないが裁判所の和解勧告に応ずるべきだと判断した。今後施設の有効活用が展開できることになりメリットは大きい。」

一方法人代理人の弁護士は「法人と地権者の契約が町の配慮のない行為により解除に至らしめたという和解内容の条項の重みを感じてほしい」とそれぞれコメントしています。

解決金の支払いは町議会で可決されていておよそ3年間に渡り争われたこの問題は互いに和解勧告を受け入れることで解決されることになりました。

解決金の支払いと建物、備品の返還は来月20日までとしています。

32/(火)