-

箕輪町 読育ボランティア養成基礎講座

絵本の読み聞かせの基礎を学ぶ「読育ボランティア養成基礎講座」が、20日、箕輪町で開かれました。

講座は、箕輪町内のボランティアで組織する、読育ボランティアネットワークと箕輪町図書館が開いたものです。

初心者や、経験者に読み聞かせの基礎を学んでもらい、資質向上を図ることがねらいです。

講師は、飯田市の上郷図書館元館長の下沢洋子さんが努めました。

参加者は、それぞれ絵本を選び、持ち方やページのめくり方を教わりました。

下沢さんは、本が揺れると子供が話に集中できなくなるので、しっかり指で支える事、絵を隠さないようにページの下をつまんでめくる事などをアドバイスしていました。

下沢さんは、他に、「絵本を選ぶ時は、子供の人生に本当に必要な本なのかどうかを考えて欲しい」と話していました。

7月19日には、昔話を語る実践講座が開かれる予定です。 -

天体現象の写真展示会

5月21日の金環日食などを撮影した天文現象の写真展が箕輪町の箕輪町図書館で19日から始まりました。

写真は箕輪町図書館が住民から募集したもので、町内を中心に14点が集まりました。

金環日食でリング状になった太陽を撮影した作品や、箕輪南小学校で金環日食を観測した様子などが展示されています。

箕輪町図書館では、「幅広い年齢の方に見てもらい、少しでも科学や天文に関心を持ってもらいたい」と話していました。

天文現象の写真展は、箕輪町図書館で30日土曜日まで開かれています。 -

箕輪町商工会 サマープレミアム商品券限定販売

箕輪町商工会は、1万円で1万千円分の買い物ができる総額1,100万円分のサマープレミアム商品券を17日、限定販売し、40分で完売となりました。

午前9時の販売開始を前に、早い人で2時間前の午前7時に並ぶなど、箕輪町商工会館前には長い列ができていました。

プレミアム商品券は、夏と冬の年2回毎年販売されています。

価格は1セット1万円で、一般商店89店で使用することができる券が4枚、大型店でも使用可能な共通券が7枚入っています。

1人5セットまでの販売のため、家族で訪れたという人も多くいました。

商品券は1000セット限定の販売で、40分で完売しました。

町商工会では「町内で買い物してもらい潤いと活気がでればうれしい」と話していました。

次回は、10月に予定しています。 -

小平花木園でバラ見ごろ

箕輪町松島で植木などを販売している小平花木園でバラが見ごろを迎えています。

小平花木園には、鑑賞用として200株、150種ほどのバラが植えられています。

小平花木園の小平勝美さんは、販売用の植木などの他に、鑑賞用のバラも4年前から育てています。

小平さんは、「手はかかりますが、色や香りが華やかで楽しんで育てています」と話していました。 -

箕輪北小児童が浄水場を見学

箕輪北小学校の児童は、社会科の授業の一環として、長田にある箕輪浄水場を14日見学しました。

見学をしたのは、箕輪北小学校の4年生35人です。

箕輪北小学校では、毎年水道施設の見学を行っていて、14日は箕輪ダムと箕輪浄水場を見学しました。

汚れた水をきれいにする実験では、赤いチョークの粉が入ったビーカーに薬品を入れ、水の中の汚れを凝固させ、ろ過装置を使って水をろ過しました。

児童からは「きれい」「飲めそう」といった声が上がっていました。

実験の後、浄水場の施設を見学しました。

担任の伊藤達也教諭は、「いつも飲んでいる水がたくさんの人の苦労で家庭まで届いていることを実際に目で見ることができてよかった」と話していました。 -

松島区の親子 ポニーと触れあう

箕輪町松島の親子でつくる松島区スマイルクラブは11日、近くの牧場でポニーと触れあいました。

11日は、箕輪町一の宮のパカパカ塾に12組の親子が集まり乗馬体験や餌やりを行いました。

スマイルクラブは、未就園児を持つ松島区の親子の集まりで、月に2回いちご狩りやクリスマスなど季節に合わせた行事を行っています。

最初はポニーを恐がっていた子ども達も、慣れてくると進んで人参をあげていました。

ある母親は「餌やりや乗馬など、実際に動物に触れるのが初めての子が多く、いい経験になった」と話していました。 -

全国農業新聞の購読料の未徴収問題 今月中に支払いへ

箕輪町は、5月発覚した全国農業新聞の購読料の未徴収問題について、該当する各家庭に対しお詫びと購読料の納入をお願いし、今月中に全額を長野県支局に支払うとの考えを、11日、示しました。

これは11日に開かれた、箕輪町議会一般質問で、議員の質問に町が答えたものです。

この問題は、平成21年10月から今年3月まで、107人分の購読料165万3千円を、町から出向していた農業委員会の事務局職員が徴収していなかったものです。

町では「事務の在り方や、役場の仕事そのものに対し信頼を欠くことになったことを深くお詫びしたい。今後は信頼回復に努めていく」としています。 -

区の取り組み方が住民への浸透のポイントに

箕輪町が今年5月に認証取得した世界保健機関WHOのセーフコミュニティ。

この取り組みが、住民に浸透するためには今後の各区の取り組み方がポイントとなりそうです。

11日は箕輪町議会一般質問が箕輪町役場で開かれ、セーフコミュニティ認証後の今後の取り組みについての質問が出されました。

平澤豊満町長は、これからがスタートだとしたうえで、区の協力を呼びかけました。

箕輪町では、この件について区長会を開き、各区の理解と協力を求めたということです。

セーフコミュニティのモデル地区、北小河内のセーフコミュニティ推進協議会事務局長、藤森清治さんは、各区が取り組むにあたり大切なこととして、次のように話しています。

「自分の住む区をいかによくするか、今以上によくするかということ。それを次世代にどういうかたちで送っていくかが大事。まずプロジェクトを小さい単位でつくってあとはトップダウンとボトムアップの中でワークショップを重ねていく。このことは結果的に自分のためになりそれがだんだん世のため人のためになっていく。そう考えればあまり重荷にならずにまとまっていくと思う。ただ地道な努力はまず必要。」

モデル地区となった北小河内は平成18年7月豪雨で大きな被害があり、防災意識が高かったことなど地区がまとまる要素があったといいます。

町セーフティーコミュニティ推進室の向山静雄室長は、北小河内をモデルに各区の実情にあった取り組みに期待しています。

町ではセーフコミュニティの実践的な広がりには、各区の取り組みが欠かせないとして、セーフコミュニティ推進室を中心に協力していくとしています。 -

長松寺で落慶式

箕輪町長岡の長松寺で新しいお堂の完成にあわせ、9日落慶式が行われました。

落慶式では、花などでお堂を清めたあと、仏に魂を入れる儀式やお供えを行いました。

読経の中、54人の参加者らが一人ひとり焼香をして、お堂の完成を祝いました。

今回完成したのは、以前からあった十王堂を新築したものに、身寄りがない人などの供養を宗派を問わず受け付ける永代供養の納骨位牌堂が併設されたお堂です。

中には大きな数珠があり、子供に興味を持ってお参りをしてもらおうと設置しました。

山・ス義芳住職は、「地域の人たちがゆっくりお参りをして落ち着ける場所にしていきたい」と話していました。 -

進級目指して太鼓の講習会

全国各地の太鼓団体が加盟する日本太鼓財団は、進級試験に向けた講習会を9日、箕輪町文化センターで開きました。

日本太鼓財団は、レベルに応じて1級から5級まで区分けしていて、上の級に上がる際は進級試験を行っています。

講習会には県内外から21団体、76人が参加し、参加者のレベルごと5級から3級に分かれて指導が行われました。

講習会は、太鼓の技術向上と普及を目的に日本太鼓財団長野支部が開いたもので、1級の資格を持つ人たちが指導しました。

10歳以上が対象となっていて、講習会には小学生や中学生の姿も見られました。

初級者向けの5級の会場では、真上に上げた手を肘から落として太鼓を打つようにと叩き方の指導が行われていました。

ある小学生は「厳しくて大変だけどおもしろい。上達できるように頑張りたい」と話していました。

参加者の中には外国人の姿も見られました。

みのわ太鼓に所属するアメリカ人、ローレンさんは技術向上のために初めて参加しました。

ローレンさんは「細かく太鼓を叩く技術が難しくてまだできない。講師のみなさんが丁寧に教えてくれるので必ず上達したい」と話していました。

日本太鼓財団長野支部の三澤興宣理事長は「子どもの参加も多い。技術向上とともに交流も深めてもらい、それぞれの地域で太鼓を普及させてもらいたい」と話していました。

講習会は10日にも行われ、10日午後には進級試験が行われる予定です。 -

早寝早起き朝ごはん 大事だよ縲・

早寝早起き朝ごはん全国協議会のキャラバン隊は、8日箕輪町の長岡保育園で啓発活動を行いました。

みそしるちゃん、あさごはんまん、よふかしおになど、著名な漫画家がデザインしたキャラクターの着ぐるみが会場に入ってくると園児たちは、喜んだり怖がったりしていました。

この啓発活動は、PTAや企業、ボランティア団体などで組織する全国組織、早寝早起き朝ごはん全国協議会が行ったもので、上伊那地域では、去年から数えて3か所目になります。

協議会の事務局長をつとめている国立信州青少年自然の家の山本裕一所長は、「寝ている間に栄養が体の中をまわっているのできちんと寝て、朝ごはんをしっかり食べて大きくなりましょう」と園児たちに呼び掛けていました。

また、早寝早起きの大切さを伝える内容の紙芝居もあり、園児たちは、集中して見ていました。

会場には、保護者も集まり、きちんとした生活リズムの大切さをあらためて感じている様子でした。

キャラバン隊では、「早寝早起き朝ごはんの大切さを子どもたちはもちろんだが、保護者にも理解してもらえるよう活動していきたい」と話しています。 -

箕輪町福祉施設対抗風船バレー大会

箕輪町内の福祉施設対抗風船バレー大会が7日、箕輪町の長田ドームで開かれました。

風船バレー大会には町内にある8つの福祉施設が出場しました。

大会はゲームを通じて他の利用者との交流を深め、生きがいづくりにつなげてもらおうと、福祉施設の職員らで作る箕輪町福祉施設事業所連絡会が開いたものです。

1チームは利用者10人と職員2人の合計12人で、テニスネットをはさんで椅子に座ります。

30センチほどの風船を床につけないようにトスをして相手チームに返します。

1ゲームは5分間で5点先取したチームが勝利です。

出場した利用者らは今日に向けて1か月ほど練習をしてきたということです。

ベンチではおそろいの鉢巻やハッピなどを着て、自分のチームを応援していました。

箕輪町福祉施設事業所連絡会代表の関眞知子さんは、「大勢の参加があり、とても盛り上がった。利用者の方もイキイキとした表情で楽しんでいてよかった」と話していました。 -

箕輪中部小学校運動会

箕輪町の箕輪中部小学校で、2日に運動会が開かれました。

箕輪中部小学校では例年9月に運動会を開いていましたが、去年、体育館の工事があったため6月に運動会を開きました。

季節も良く、保護者も参加しやすい時期であることから教師や保護者に好評で、今年も6月に開くことになりました。

岡田誠校長は、「泥まみれ汗まみれになって練習してきた成果を十分に発揮してください」と話しました。

短距離走では、5・6年生は100メートル、3・4年生は80メートル、1・2年生は50メートルを走りました。

応援団は笛などを使い、走る児童を応援していました。 -

東箕輪地区保育園建設対策特別委員会設置

箕輪町議会は、おごち保育園と長岡保育園を統合する新たな保育園の建設場所などについて調査、研究などをする東箕輪地区保育園建設対策特別委員会を5日設置しました。

5日開会した箕輪町議会6月定例会に議員提出議案として提出され可決されました。

特別委員会は全議員の15人で構成され、新たに建設される東箕輪地区の保育園建設に関する研究や調査などを行います。

今議会の会期中に、委員会を開き委員長等を決め協議していくとしています。

5日開会した6月定例会には一般会計補正予算案など10議案が提出されました。

一般会計補正予算案は4300万円を追加するものです。

箕輪町議会6月定例会は18日までの14日間で11日と12日に一般質問が行われます。 -

箕輪町 3歳児保育料を7月から引き下げへ

箕輪町は、3歳児の保育料を7月から引き下げる方針です。

近隣市町村と比べて比較的高めだった料金が見直されることになりました。

1日は、町側が諮問した3歳児の保育料引き下げについて検討してきた審議会の松下勲会長が平澤豊満町長に原案通り答申しました。

箕輪町の保育料は、所得税の納税額などにより9つの階層に分かれています。

現行の3歳児保育料は、該当世帯が最も多い第7階層が月額2万8千円、第6階層が2万5千円、第8階層が2万9千円となっています。

今回の改定によりそれぞれ2万5千円、2万3千円、2万7千円となります。

全体では、平均で2パーセントの引き下げで、減額となる203人分の318万6千円は町が負担します。

松下会長は、「少子化が進む中でなんとか歯止めをしなければならない。そのためには、子育て環境を整備していくことが大切」

と述べ、町が諮問した減額案を評価していました。

原案通りの答申書を受け取った平澤町長は、「今回の改定で周辺市町村との格差はなくなる。さらに子育てしやすい箕輪町を目指していきたい」と話していました。

3歳児の保育料引き下げは、7月から実施されます。 -

消防広域化へ 7月3日に協議会初会合

上伊那地域の消防広域化を具体的に検討する協議会が7月に発足し、7月3日に伊那市役所で初会合が開かれます。

31日は、伊那市役所で、伊那消防組合議会全員協議会が開かれ、協議会の組織体制や委員構成、協議事項等の案が報告され、了承されました。

協議会は、設立準備会議を経て伊那市役所で7月3日に初会合が開かれる予定で、平成27年度中に広域消防の新団体発足を目指しています。

説明によりますと、協議会は任意の協議会で名称は「上伊那消防広域化協議会」です。

協議会では、構成する伊那消防組合と、伊南行政組合の市町村長や議員、オブザーバーとして県消防課長と上伊那地方事務所長を加えた18人で協議を進める計画です。

協議会では「広域化の方式について」や「消防本部の位置について」、「消防救急無線のデジタル化」など51項目について検討を行っていきます。

この他に、伊那消防署の移転新築について、平成25年度に用地取得し、平成26年度中に竣工する計画が報告され、了承されました。 -

追分公園ジャーマンアイリス見頃

箕輪町松島の追分公園のジャーマンアイリスが見頃を迎えています。

追分公園には、黄色やオレンジなど色とりどりのジャーマンアイリスが植えられ、見頃を迎えています。

公園横の、レストラン追分を営む丸山栄夫妻が、10年かけて株を増やしてきたということです。

31日は、レストランに訪れた客たちが、花を楽しんでいました。

ジャーマンアイリスは、6月中旬頃まで楽しめるということです。 -

関東農政局伊那西部支所 事務所開き

老朽化に伴い、今年度から24億円をかけ施設改修が進められる伊那西部地区農業用水。

12月の工事着工を前に、国の出先機関となる農林水産業関東農政局伊那西部支所の事務所開きが、29日に伊那市内で行われました。

この日は、関係市町村や土地改良区連合の関係者などおよそ40人出席し事務所開きをしました。

事務所では、職員3人が常駐し工事の積算や発注、監督業務を行います。

伊那西部地区農業用水は、安定的な農地確保を目的に、昭和47年から昭和62年にかけてつくられました。

水は、南箕輪村から湧水などを取水し伊那市西箕輪までポンプで汲みあげ辰野町から伊那市の西天より上段にある、およそ2500ヘクタールの農地に水を供給しています。

しかし、完成から25年以上が過ぎ、機器の耐用年数が過ぎている事や配管からの漏水など、水の安定供給に支障をきたしてきた事から改修工事の実施が決まりました。

この日、いなっせで開かれた開所式で、関東農政局の狩俣茂雄次長は、「施設改修の事務所としてだけではなく、中央と地方を結ぶ農政の拠点となるよう活用してほしい」と話していました。

伊那西部土地改良区連合の福澤良一理事長は「大きな財産を次の世代へ繋げられるよう、円滑に事業を推進してほしい」と話していました

改修工事は10年の計画で進められ、総事業費は24億円で、このうち3分の2は国が負担、残りを県や地元自体、関係する土地改良区で負担することになっています。 -

伊那広域シルバー人材 4年連続減収

公益社団法人・伊那広域シルバー人材センターの昨年度の契約金額は、前の年度より1400万円減のおよそ3億9800万円で、4年連続の減収となりました。

30日は、伊那市の伊那文化会館で総会が開かれました。

伊那広域シルバー人材センターは伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村の会員で構成されていて、平成23年度末現在で675人が活動しています。

ピーク時の平成19年度には、およそ5億円を超える契約がありましたが、平成20年のリーマンショック以来、4年連続の減収となっています。

今回の総会では、任期満了に伴う理事の改選が行われ、互選で伊那市の伊藤裕偉さんが新理事長に選ばれました。伊藤さんは、「会員の減少、契約の減少を食い止める事がこれからの課題。先進地の例を参考に独自事業を考えていきたい」と話していました。 -

箕輪西小学校 ヒノキの苗を植樹

箕輪町の箕輪西小学校の児童は、30日、地域住民と一緒に、学校近くの区有林にヒノキの苗を植樹しました。

植樹は、子ども達が森に親しみ環境への理解を深める、みどりの少年団の活動として毎年行われています。

この日は、4年生19人と地元の住民などが参加し、上古田の区有林にヒノキの苗50本を植樹しました。

子ども達は、穴の中に苗を入れると、支柱に結びつけて土をかけ、最後に水をやっていました。

上古田区では、区有林の一部を、みどりの少年団の森として20年ほど前から子ども達に提供しています。

唐澤宏光区長は、「山に感謝し手入れをする人が減ってきている。木は自然に大きくなるわけではない事を学んで欲しい」と子ども達に話していました。

箕輪西小では、秋に間伐や枝打ちを体験する事になっています。 -

箕輪町上古田でアヤメが見ごろ

箕輪町上古田にある休耕田で、アヤメが見ごろを迎えています。

18アールの休耕田には、およそ2万株のアヤメが植えられています。

今年は5月に入ってから暖かい日が続いたため、例年より1週間ほど早く咲き始めたということです。 -

プロの漫画家と愛好家が交流

諏訪地方出身の漫画家、山田孝太郎さんと漫画愛好家の交流会が、27日箕輪町のカフェ・プラットで開かれました。

山田さんは諏訪清陵高校卒業後、東京造形大学に入学。

在学中の平成12年に漫画家としてデビューしました。

現在は月刊コミックアライブで「聖剣の刀鍛冶(ブラックスミス)」を連載中です。

交流会は山田さんの父親の友人でカフェ・プラットの経営者が企画したものです。

28日は山田さんのファンなど高校生およそ、15人が訪れ店内に飾られた作品を楽しんだり漫画に関する質問などをして交流していました。

訪れた人たちは、プロの漫画家山田さんの話を聞いたり作品に触れその世界観を味わっていました -

Eグループ保育園児とヘブンリーブルーの種まき

箕輪町上古田の住民有志でつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」は25日、近くの保育園児と一緒にヘブンリーブルーの種を蒔きました。

Eグループは、遊休農地の解消や地域活性化などに取り組んでいて、8年前から青いアサガオ・ヘブンリーブルーを栽培しています。

25日は、上古田保育園の園児およそ60人と一緒に遊休農地に種を蒔きました。

Eグループの唐澤光範グループ長は「地域の人と関わりを持ちながら、命を大切にする心を養ってもらいたい」と話していました。

ヘブンリーブルーは、8月下旬から咲き始め、10月いっぱいまで見ごろということです。 -

第26回全日本小学生女子ソフトボール長野県大会

第26回全日本小学生女子ソフトボール長野県大会が26日と27日の二日間にわたって、箕輪町三日町の番場原運動場で開かれています。

大会には、県内の女子小学生のソフトボールチーム16チームが参加しました。

伊那市からはアルプスい縲怩ネちゃんクラブが参加し、キャプテンの梶原海愛さんが選手宣誓をしました。

大会副委員長で競技委員長の唐沢稔さんは「ソフトボールを通じて努力や信頼、感謝の気持ちを学んでいってください」と話しました。

試合はトーナメント形式で、明日準決勝と決勝が行われます。

優勝チームは8月3日に行われる全国大会に長野県代表として出場します。

アルプスい縲怩ネちゃんクラブは、一回戦で松代のチームと対戦し、12対13で惜しくも敗れました。 -

箕輪町が保育園の建設予定地を3区に打診

箕輪町は、おごち保育園と長岡保育園を統合し、新たな保育園の建設場所として、南小河内公民館の東側の土地を候補地として関係区に打診している事がわかりました。

町の説明によりますと候補地として示しているのは、南小河内公民館の東側の土地で、広さはおよそ6700平方メートルを予定しています。

候補地案は、今月上旬に関係する、長岡、南小河内、北小河内の3区に対して示され、区ごとに検討が行われています。

新保育園の建設については、当初、箕輪東小学校の隣接地で進められていましたが、車の交通量が多いことや敷地面積が狭いことから住民の反対があり、

今年2月の議会で関係予算が減額補正され、建設場所については白紙状態となっていました。 -

子どもの活動量が増

箕輪町が平成16年度から導入している運動あそびの検討委員会が21日箕輪町で開かれ、子供の活動量が増えていることがわかりました。

箕輪町では平成16年度から松本短期大学の柳沢秋孝教授が考案した運動あそびを導入しています。

現在は、2人の運動保育士が町内すべの保育園と小学校で運動あそびの指導を行っています。

報告では、昨年度、沢保育園と木下北保育園で万歩計を使った園児の活動量の調査結果が報告されました。

それによると、22年度と比較すると年少はおよそ1200歩、年中は600歩、年長は1500歩増えていることが解りました。

調査結果について運動保育士は、日常生活の中で運動あそびを取り入れていることや子供たちが体を動かすことが好きになっていると話していました。

柳沢教授は「子供たちに運動あそびが定着してきている。今後も調査を継続してほしい」と話していました。

箕輪町では今年度、小学校1年生と年長園児の合同運動あそびや小学校低学年の担当教諭対象の研修会などを計画しています。 -

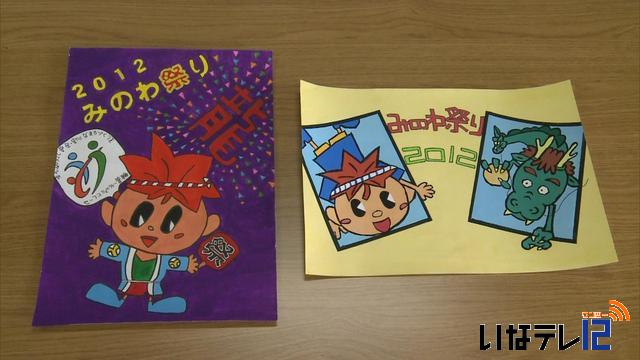

みのわ祭りポスター・うちわ図案決定

みのわ祭りのポスターとうちわの図案の選考会が23日に開かれ、今年のポスターとうちわの図案が決まりました。

ポスターに採用されたのは、箕輪北小学校6年の影山泉葵さんの作品で、箕輪町のセーフコミュニティのシンボルマークが取り入れられています。

うちわに採用されたのは箕輪北小学校6年の北澤栞菜さんの作品で、もみじちゃんと竜が描かれています。

今年は合計224点の応募があり、昨日開かれたみのわ祭り実行委員会の投票で決まりました。

今年はポスターは500枚、うちわは1万本作られる予定です。 -

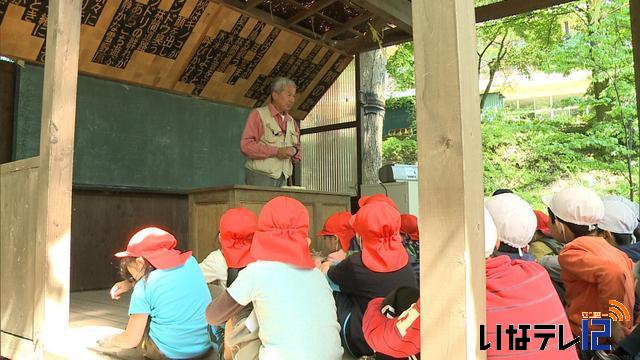

伊那西小 林間と親しむ日

伊那市の伊那西小学校の児童は23日、学校に隣の林でカレー作や桜守の話を聞き、身近な自然に親しみました。

伊那西小学校には、およそ1・4ヘクタールの林が隣接していて、子供たちはマラソンや林の木を使ったおもちゃ作りなどをして普段から自然に親しむ学習をしています。

学校では毎年この時期、縦割りのグループに分かれ、自然を楽しむ「林間と親しむ日」を行っています。

お昼前になると、子供たちは、カレー作りをしました。

火を起こす係、野菜を切る係など役割り分担をして、作業を進めていました。

1時間程すると完成し、子供たちは木漏れ日がさす中、カレーを味わっていました。

また、今日はこのほかに、伊那市振興公社の桜守、稲辺謙次郎さんが、森や山の動物や植物について話をしました。

稲辺さんは「人間も自然界の中で生きている動物の中の一つの種類。森や山を守っていくには、そこに咲く花や草、住んでいる動物を大切にすることが大事です」と子供たちに呼びかけていました。 -

北島災害伝承公園に花の植栽

天竜川沿いで花の植栽などを行っている天竜フラワーロードプロジェクトのメンバーらが20日、箕輪町松島の北島災害伝承公園に花を植えました。

20日に行われた天竜川水系環境ピクニックに合わせ、北島災害伝承公園では、公園の整備が行われ、参加者がナデシコやマリーゴールドなど210株を植えました。

箕輪町松島の北島では、2006年の豪雨で天竜川の堤防が決壊する災害があり、その記憶を忘れないようにと災害記念公園が整備されました。

その後公園を憩いの場にしようと結成された天竜フラワーロードプロジェクトが、家庭から持ち寄った花を公園に植えるようになりました。

花の植栽は毎年行われていて、今年で5年目になります。

天竜フラワーロードプロジェクトでは「公園を訪れる人に喜んでもらえているので今後も続けていきたい」と話していました。 -

箕輪町おごち保育園で草もちづくり

箕輪町北小河内のおごち保育園で、地域のお年寄りと園児が22日、一緒に草もち作りをしました。

22日は、年長園児11人と、近所に住む長寿クラブのお年寄り12人が草もちを作りました。

おごち保育園では、お年寄りとの交流の場をつくろうと、春に園児が摘んだよもぎを使った草もち作りを毎年行っています。

お年寄りが米粉をこねて形をつくり、園児たちはお餅にきなこをまぶしました。

園児とお年寄りが自己紹介をしたり、歌いながら肩たたきをする時間もありました。

作った草もちは、おやつに年長と年中の園児がお年寄りと一緒に味わいました。

202/(金)