-

箕輪町が訪問用の原付バイク導入

箕輪町は、より小回りのきく住民サービスにつなげようと原付バイク1台を導入した。

3団体からの寄付で購入したもので、30日は役場で入魂式が行われた。

このオートバイは、保健福祉課の職員が、住民の健康相談や介護相談に出向く際に活用する。

保健福祉課には車が7台あるが、町内には路地が狭いところがあったり、駐車場がない場合もあったりと職員から原付バイク導入の提案があった。

平沢豊満町長は、「行政サービスの向上につなげてほしい」と職員に呼びかけていた。 -

佐久長聖高校の千葉健太さんが地元で自主トレーニングに励む

全国高校駅伝や都道府県対抗駅伝で全国優勝を経験した佐久長聖高校3年の千葉健太さんが、伊那市の伊那陸上競技場で自主トレーニングに励んでいる。

3月に卒業をひかえた千葉さんは、駅伝の名門、駒沢大学への進学が決まっており、現在は自主トレーニングで体を鍛えている。

千葉さんは箕輪中学校出身。佐久長聖高校に進学してからは3年連続で全国高校駅伝に出場した。

昨年の大会では1区を任され、トップと2秒差の区間2位でタスキをつなぎ、全国優勝の原動力となった。

佐久長聖での3年間について千葉さんは「心身ともに成長し、充実した日々を送ることができた」と振り返った。

進学先の駒沢大学は駅伝の名門校で、箱根駅伝では昨年までの10年間に6度の総合優勝を果たしている。

目標は1年から箱根駅伝に出場することで、現在は、毎日およそ20キロを走っている。

佐久長聖時代の仲間もそれぞれ大学進学が決まっており、千葉さんは「これからはライバルとして箱根で勝負したい」と話し、さらなる飛躍を誓っていた。 -

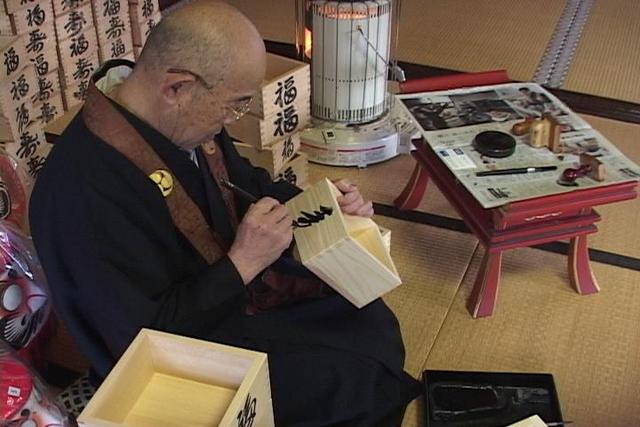

無量寺で福升作り

箕輪町北小河内の無量寺で26日、節分の豆まきに使う福升作りが行われた。

福升を作っているのは、無量寺の中川弘道住職。

無量寺では、2月3日の節分に年男年女による厄除けの福豆まきを行っている。

この升はその時に豆を入れるもので、健康と長寿を願う「寿」の字と幸せを願う「福」の字が書かれている。

中川住職は「経済情勢の悪化など、財に恵まれない時期。今年は忍耐の年になるので、皆さんに頑張ってもらえるよう願いを込めた」と話していた。

無量寺の節分行事、護摩祈祷は2月3日の午後1時から、福豆まきは午後3時から行われる。 -

古田人形クラブが福祉施設訪問

箕輪町の箕輪西小学校古田人形クラブが24日、上古田の老人福祉施設グレイスフル箕輪を訪問して人形浄瑠璃を披露した。

古田人形クラブは、4年生から6年生までの16人が所属し、毎週練習をしている。

施設での公演は年1回行っていて、この日は「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段」を発表した。

これは、お家騒動にからみ離れ離れに暮らす親子の情を描いた話。

施設のお年寄りに喜んでもらえるよう練習をしてきたという児童たちは、人形を巧みに操って演じていた。

施設でも、子どもたちの公演を楽しみにしていたということで、お年寄りたちは人形芝居にじっと見入っていた。 -

箕輪町経営研究会が新春講演会

サブプライムローンを学ぶ

経営者などでつくる箕輪町経営研究会は20日夜、新春講演会を開き、世界同時不況の発端となったサブプライムローンについて約45人が学んだ。

講演会は毎年企画されているが、今年は世界同時不況の発端となったアメリカの低所得者向け住宅ローン「サブプライムローン」について学ぶため、八十二銀行の伊那支店長滝澤亮さんを講師に迎えた。

滝澤さんは、サブプライムローンの焦げ付きが、どうして世界経済に影響を与えるまでになってしまったかを説明し、一番の原因は「ヘッジファンドが小さい資本で大きいリターンを得るために動いた結果、ものとマネーがかい離してしまったことにある」と話した。

また打開策としては、「短期的には公共投資によって市場の流れを強制的に作り出すことが大切。しかし、長期的には実態経済を正常化する取り組みが重要」と話した。

講演会を主催した研究会では、世界的な経済状況を踏まえながら、この不況を乗り越えたい竏窒ニしている。 -

独・フェンシング国際大会出場

箕輪北小5年 西藤俊哉君

2月にドイツで開かれるフェンシングの国際大会に、箕輪北小学校の西藤俊哉くんが出場する。

西藤くんは小学5年生で、4歳のときにフェンシングを始め、現在、箕輪町にあるクラブで週2回練習している。

去年の夏に京都で開かれた全国少年フェンシング大会で7位入賞を果たし、国際大会への出場を決めた。

大会には例年、ヨーロッパを中心に6カ国100人ほどが参加する。

日本代表で出場する小学生は16人で、西藤くんの父親によると、県内の小中学生がフェンシングの国際大会に出場するのは初めてだという。

西藤くんが出場する国際大会は、2月28日からドイツのハレ市で開かれる。 -

箕輪中部小6年生がキッズISOを取得

子どものための環境プログラム、キッズISOに取り組んだ箕輪中部小学校の6年生にこのほど、NPO法人国際芸術技術協力機構から認定証が交付された。

同校では5年前から、家庭での省エネに挑戦するキッズISOに取り組んでいる。

今年は6年生100人が取り組み、成果のあった57人が認証を受けた。

このうち橋本瑶子さんと恩田さつきさんは「今までにない視点で独自の取り組みをした」として特別賞を受賞。 特別賞は、全国で認証された837人中20人が受賞している。

箕輪中部小学校では、省エネやリサイクルを行うなど、学校をあげてエコ活動に取り組んでおり、身近にできる事を継続し、家庭や地域に活動の輪を広げていきたいとしている。 -

伊那ファイターズ卒団式

上伊那の中学生を対象にした硬式野球チーム「伊那ファイターズ」の卒団式が10日、箕輪町の伊那プリンスホテルで行われた。

式には、チームの関係者や保護者ら約100人が出席し、中学3年生の卒団を祝った。

去年、伊那ファイターズは、春の信越大会への出場をかけた一戦で、ノーヒットノーランで勝つなど、勝負強いチームだった。

伊那ファイターズ代表の登内英夫さんは「チームで学んだ精神を忘れる事なく、より磨きをかけ、これからの人生を歩んでほしい」とあいさつし、一人ひとりに修了証を手渡した。

チームを指揮し生徒達を指導した松・ス一成監督は、卒団する8人との思い出を振り返り、これからの野球人生にエールを贈った。

卒団する8人を代表して、前主将の藤綱友広くんは、残った後輩たちに「全国大会出場を目標に練習に励んでください」と激励し、「自分たちも甲子園出場を目指し頑張ります」と決意を述べた。 -

小河内神社でお筒粥の神事

箕輪町南小河内にある小河内神社で、一年の農作物の出来や世相を占うお筒粥の神事が15日朝、行われた。

占いによると今年の世の中は去年より下がり、六分五厘となっている。

この日は、午前5時に小河内神社に総代が集まり、神事を行った。

神事は、米2升に水2斗を加え釜で煮立てる。

アシを20本組み合わせて作る筒を沈め、筒に入った米の様子で世相を占う。

占うのは稲や野菜、果樹や穀物など20品目と、世の中。占いの結果、今年の世の中は去年の七分一厘より下がって六分五厘。農作物では、早生種の水稲が上々のほか、ササゲ、リンゴが上となっている。

結果を受けて主任総代の根橋敏夫さんは、「世相を反映しているが、この結果を立ち上がりのきっかけにしたい」と話していた。

神事に使った粥を食べると1年間無病息災、家内安全でいられるとされていて、地域の氏子や園児らにふるまったという。 -

中曽根の獅子舞

地域や区民のこの一年の安泰や無病息災を願う伝統の獅子舞が11日、箕輪町の中曽根で披露された。

保存会のメンバー40人が、区内の神社で舞を奉納した後、区長の自宅や区内の辻など4カ所で伝統の獅子舞を披露した。

中曽根の獅子舞は、町の無形民俗文化財に指定されたいて、約200年前から伝わるこの地区の小正月の伝統行事。

舞は、地域の安泰や五穀豊穣、無病息災を願うもので、「肇国(ちょうこく)の舞い」や「剣(つるぎ)の舞」など五つの舞いで構成されています。

現在は、30代から80代のメンバーで作る保存会が、この伝統を受け継いでいる。

保存会会長の大槻貞明さんは、「今日の舞は大成功。とても満足しています」と話していた。

舞が終わると、集まった人達は獅子に頭を噛んでもらい、今年一年の健康を願っていた。 -

箕輪町特別職報酬等審議会

箕輪町の平澤豊満町長は13日、特別職らの報酬などについて審議会に白紙諮問した。

平澤町長は、「町民の立場になった形で検討していただきたい」とあいさつした。

平成20年度の特別職の給料は月額一律5%減で町長は78万8500円、副町長は63万6500円、教育長は53万3900円となっている。

また、議員報酬については条例通りの額となっていて、議長が31万7千円、副議長が25万3千円、委員長が24万3千円、議員が22万7千円となっている。

次回の審議会は今月30日に開かれ、2月中旬には検討結果を町長に答申する予定。 -

木下南宮神社でお筒粥の神事

今年1年間の農作物の出来や世の中を占う恒例の「お筒粥の神事」が10日、箕輪町木下の南宮神社で行われ、今年の世相は去年より下がり「6分」という結果が出た。

お筒粥は、南宮神社で一年の無事を祈念して行なわれる初まつりの中の占いの神事。

境内に用意された釜に、アシの茎を37本束ねた物と一緒に米と小豆を入れて煮立て、筒の中に入った米や小豆の数が占いの結果となる。

占いの結果、今年一年の世相を表す世の中は、昨年より8厘下がり「6分」となっている。

農作物では、人参や葱など3品目で極上。気候は、夏が上々で春と秋が中、冬が下となった。 -

松島神社 厄除け祈願祭

厄年の人たちが一年の安泰を願う厄除け祈願祭が12日、箕輪町の松島神社で開かれた。

あいにくの雪模様となったが、厄年となる42歳、25歳の男性と、33歳、19歳の女性、合わせて17人が神社を訪れ、厄除けを祈願した。

松島神社では、毎年成人の日に合わせて厄除け祈願祭を行っている。

昔は盛大に開かれていたが、ここ数年は厄除け祈願をする人も少なくなってきているという。

訪れた人たちは2人ずつ玉串を奉てんして、1年の無事を祈願していた。

松島神社の伊藤光宣宮司は、「厄年だからといって特別意識するのではなく、いつもよりも少し慎重に物事を行ってみてください」と呼びかけていた。

厄除け祈願をした女性は、「何もなく健康で無事に1年を過ごせたらいいと思います」と話していた。 -

箕輪町国際交流協会新年会で在住外国人が交流

箕輪町国際交流協会の新年会が10日箕輪町文化センターであり、同協会が開く日本語教室で学ぶ外国人やその家族、協会の会員ら約70人が集まり、新年を祝った。

日本語教室では、中国、ブラジル、パラグアイ、キューバ、ナイジェリアの5カ国の人たちが学んでおり、この日のは、信州牛のすき焼きなどを食べながら、獅子舞を鑑賞した。

獅子舞は日本の文化に触れてもらおう竏窒ニ計画したもの。辰野町の住民有志の会が披露した。

獅子の軽妙な動きに、外国人も興味深かそうに見入っていた。

また、獅子に頭をかんでもらう初めての体験も楽しんで

いた。

中国から日本に来て3年という女性は「日本の獅子舞を初めて見ました。中国の獅子舞とは違う。おもしろかったです」と話していた。 -

各地で正月の伝統行事行われる

箕輪町北小河内の漆戸常会は10日、公民館近くの辻に高さ約10メートルの大文字が建てた。

大文字は、江戸時代から漆戸常会に伝わる小正月の伝統行事で、五穀豊穣や、地区の安全を祈願している。

午前6時に住民らが辻に集まり、作った飾りを大文字に取り付けた。

その後、かけ声に合わせて一斉に大文字を建て、周りに松を取り付けた。

大文字は12日に倒し、取り付けた飾りは各家庭で持ち帰り、厄除けにするという。 -

北小河内漆戸大文字の飾り作り

箕輪町北小河内の漆戸常会は7日夜、9日行われる小正月の伝統行事「大文字」に向け、常会35軒が集まり、大文字の飾りを作った。

作ったのは笹竹につける花飾り。

女性が大小さまざまな色紙にはさみを入れ花の形に切り取り、男性は障子紙を小さく切り、こよりを作る。

花の形に切り取られた色紙を重ね合わせ、こよりを通して花を作り、げじげじとよばれる紙で出来上がった花を笹竹に巻きつけて、飾りを完成させる。

この飾りは大文字を倒したあと、各家庭が3つずつ持ち帰るということで、130本作った。

漆戸常会の大文字は、江戸時代から伝わるとされていて、町の無形民俗文化財にも指定されている。

漆戸常会では、9日早朝に約10メートルの大文字を建て、12日に下ろす作業を行うという。 -

南宮神社 山車飾り準備進む

箕輪町の木下山車飾り保存会による山車の飾り付け作業が7日、箕輪町の南宮神社で行われた。

この日は保存会会員およそ20人が南宮神社に集まり、今年の初祭りで奉納される山車を飾り付けた。

山車飾りは100年あまり続く伝統行事で、町の民俗無形文化財に指定されている。

今は地区の住民有志でつくる保存会が毎年、山車を製作して伝統を受け継いでいるほか、地区の子どもたちも作品を出品している。

今年は源氏物語や豊臣秀吉の出世話の一場面を表現した山車などを展示する。

山車のうち、たらいで登城する大久保彦左衛門は、将軍の家来が、かごではなくたらいに乗って城に向かう場面を表現している。

当時将軍から、かごで城に入ることを許されていなかったこの家来は、たらいに乗ることで反骨精神を示したと伝えられている。

このほか境内には趣向をこらした6つの作品が並べられる。

山車が披露される南宮神社の初祭りは今月10日、11日に開かれる。 -

3学期スタート

小・中学校で始業式

冬休みが終わり、7日から上伊那の一部の小中学校で3学期が始まった。

伊那市の伊那中学校では7日、3学期の始業式が行われ、全校生徒447人が体育館に集まった。

式では、それぞれの学年の代表が目標を発表した。

卒業を間近に控えた3年生の松澤優花さんは「図書館の本を300冊借りることを卒業までに達成したい」と話していた。

白鳥彰政校長は「一つでもいいので具体的な目標を決めて、最後まで貫き通す3学期にして下さい」と呼びかけた。

伊那中学校の3学期は3月17日までの48日間。 -

2008年交通事故・火災発生件数まとめ

2008年の交通事故と火災の発生件数がまとまった。伊那警察署管内の交通事故件数と、伊那市、箕輪町、南箕輪村の火災発生件数は、ともに前年の2007年より減少した。

伊那警察署によると、交通事故は3318件で、前年より30件減り、4年連続減少した。

このうち人身事故は472件で54件減少。死亡は5人、負傷は585人だった。

事故の発生場所は交差点が多く291件。

65歳以上の高齢者が関わる事故は235件あった。

伊那警察署では、「譲り合いの心を持ってほしい」と話している。

火災の発生件数は、伊那消防組合によると、伊那市は29件で前年より2件減少した。

内訳は建物火災が17件、枯草を焼くような火災が8件などで、主な原因は焚き火、たばこの不始末、コンロの消し忘れなど。

箕輪町の火災は7件で前年より2件減少した。内訳は建物火災が4件、車両火災が3件で、主な原因はコンロや風呂のかまどの消し忘れなど。

南箕輪村は6件で前年より4件減少した。内訳は建物火災4件、車両火災2件で、主な原因は焚き火やたばこの不始末。

火災による死者は南箕輪村で1人だった。

伊那消防組合では、空気が乾燥し火災が発生しやすい状態になっているため火災予防を呼びかけるとともに、「住宅用火災警報器を早めに設置してほしい」と話している。 -

小寒

上古田スケート場 全面結氷いつ?

5日は二十四節季の一つ小寒。

一年の中で、最も寒い季節に入るころとされ、「寒の入り」とも呼ばれているが、今年は少し違うようだ。

10日にオープンを控えた箕輪町の天然リンク、上古田スケート場は、いまだにリンクの一部が凍っていない。

年明けに全体が凍っていないのは珍しいという。

訪れた職員は「今年は水も温かい。今後の冷え込みに期待したい」と話していた。

11日の親子スケート教室は中止となるが、スケート場自体は一部開放という形で予定通り10日にオープンするという。 -

初日の出に合格祈願

新年の幕明けを初日の出とともに迎えようと1日、箕輪町の萱野高原では、初日の出を見るイベントが行われた。

早朝からおよそ150人が萱野高原に集まり、日の出を待った。

初日の出に合格祈願をしようと、箕輪町の学習塾、松進学院の受験生およそ50人もイベントに参加した。

受験生たちは、日の出時刻の少し前に展望台へ移動し、日の出を待った。

山頂から光が差し太陽が昇り始めると、志望校合格を願い、一斉に手を合わせていた。 -

わら細工で干支の「丑」づくり

箕輪町の大槻博一さんが、わら細工で来年の干支の牛作りに励んでいる。

大槻さんは毎年、干支の置物を作っていて、今年は近所の人や友達などおよそ50人に贈る予定という。

材料のわらを地域の人が提供してくれるため、「感謝でいっぱい」と話す大槻さん。「ネズミから牛へ、いいことをバトンタッチして、幸せないい年になるよう願って作っています」と話していました。 -

箕輪町保育料審議委員会答申

保育料などを検討してきた箕輪町保育料審議委員会が26日、3人目の保育料を無料化することなどを盛り込んだ審議の結果を平澤豊満町長に答申した。

この日は審議委員会の加藤壽一郎委員長が平澤町長のもとを訪れ、答申書を手渡した。

1カ月前、白紙諮問を受けた審議会では、町の保育料体系のあり方などを検討してきた。

その結果、この日の答申では、保護者が負担する保育料の割合が保育園運営費のおおむね30%程度に設定するよう求めた。

また平成19年の税制改正後、保育料が上がっている世帯の保育料を調整するため、保育料徴収金額表の改正を行うこととしている。

現在町では、3人目の子供が保育園に入った場合、3人目の保育料を通常の10分の1に減額しているが、これを無料化することも盛り込まれている。

答申を受けた平澤町長は、「できるだけ来年度予算で意見を反映させていきたい。保育の中身の充実にも努めたい」と話した。 -

箕輪町の1年を振り返る

▼県の高校再編で箕輪工業高校が今年度から多部・単位制の箕輪進修高校として新たにスタートした。

箕輪進修高校の第一期生は、午前の部68人午後の部41人、夜間の部12人クリエイト工学科40人の合わせて161人。

多部・単位制となった箕輪進修高校は、午後の部、夜間の部の生徒も自由に講義を選択し単位を取得することができるなど、生徒に応じたカリキュラムが組めるようになっている。

▼箕輪町文化センターに隣接して建設された箕輪消防署と地域交流センターみのわが完成した。

1階部分には交流室や多目的ルーム・研修室などがあり町民の交流に活用される。2階部分は消防署となっていて個人用の仮眠室や出動準備室などがある。

建物の屋根には太陽光発電のパネルが152枚設置されていて建物の照明などに使われている。

また11月には旧消防署跡地が地域交流広場に生まれ変わりオープニングセレモニーが行われた。

町では、これらの施設を防火の拠点として、また文化センターと共に世代を超えた交流や憩いの場にしたい竏窒ニしている。

▼町では、昨年から準備を進めていた子育て支援センターが4月1日に開所した。

子育て中の家庭を支援するために、子育て支援センターは松島の高齢者などの健康支援施設いきいきセンターに併設された。

保育園入園前の子供たちが同世代の友達と遊べるようにまた、母親らの交流の場として作られた。

この子育て支援センターを利用出来るのは未就園児とその保護者で、保育園に通園している兄弟がいる場合は一緒に利用できる。

また、町に暮らす15歳以下の子供を持つ世帯に配られる子育て応援カードの事業もスタートした。

町内の協賛する店で買い物をする時に、カードを提示すると割引などのサービスが受けられる。

協賛する事業所は現在49あり、町では町内の事業所に協力を呼びかけ協賛事業所を増やしていきたい考え。

▼箕輪町三日町にベルシャイン箕輪店を中心としたニシザワ箕輪ショッピングタウンがオープンした。

ベルシャイン箕輪店は、およそ5900平方メートルの敷地に建てられていて、ニシザワとしては3番目の広さ。ショッピングタウン全体では、ドラッグストアや中古車販売店もあり全体でおよそ2万平方メートル。

箕輪町の国道153号バイパス沿線には大型店が相次いで出店していて既存商店街の空洞化も懸念されている。 -

各地の学校で2学期終業式

今年も残りわずかとなり、26日、各地の小中学校で2学期の終業式が行われた。

そのうち箕輪中部小学校では、午前中に終業式が行われ、笠原忠照校長は「今年は大きな事故もない良い年だった。楽しい新年を迎え、新学期を元気に迎えましょう」と話した。

その後、各クラスで、この1年を振り返ったり、片付けを行った。

そのうち4年1組は、机やロッカーの整理をした。子どもたちが一斉に整理を始めると、溜め込んだ工作作品やごみなどが、教室いっぱいに広がった。

かばんは持ち帰る荷物で大きく膨らみ、いくつもの手提げ袋を提げる子どもの姿も見られた。

最後は全校生徒が校庭に集まり、さようならのあいさつをし、同じ地区の子供同士で家へ帰って行った。 -

伊那中央病院の19年度決算、およそ4億5千800万円の赤字

伊那中央行政組合議会の12月定例会が24日、あり、伊那中央病院の平成19年度事業決算が約4億5千800万円の赤字決算となったことを示された。赤字額は前年度より約9千万円減少した。

報告によると、診療や入院などといった病院事業による収益は約87億800万円で、前年度比3.8%の増加。

収益が増加した半面、支出額も増加しており、前年度比2.6%増の約91億6千万円となっている。

支出が増加した要因としては、医師、看護師の増員に伴う人件費の増加、病棟の改築費などを挙げている。

決算審査を行った監査委員は「経営の資金繰りの目安となる流動比率などが高く、赤字にも関わらず比較的良好な経営状況」と総評したが、今年度の赤字を含む、繰越欠損金は24億5千万円になり、平成20年度も赤字決算が見込まれることから、開院当初からの目標である、平成22年度までに黒字となるよう、経営改善を求めている。

伊那中央病院の小川秋實院長は「中央病院の経営改革プランの中では、平成22年度に黒字となるよう見込みを立てて取り組んでいくことになっている。経営的にはぎりぎりだが、黒字化に努めていきたい」と語った。

また、中央病院の分娩料値上げについても、今日の議会に提出され、賛成多数で可決した。 -

箕輪町有形文化財「延命地蔵尊」の移転工事開眼・完成

箕輪町の有形文化財「延命地蔵尊」の移転工事開眼・完成祝賀会が21日、長岡の長松寺で開かれた。

延命地蔵尊は、高遠石工守屋貞治の作で、1827(文政10)年に作られた。

これまで延命地蔵は山門の横にあったが、堂宇が老朽化したことから、長松寺の境内を管理する長松寺地蔵尊保存会が、新しい堂宇の建設と移転を行った。

堂宇の建設と移転費用は約230万円で、檀家などの寄付のほか町から110万円の補助を受けている。

この日は、檀家や工事関係者など15人が参加し、移転工事のために魂を抜いた地蔵に再び魂を込める開眼式や、完成した堂宇の清めなどの儀式が行われた。

長松寺の山崎義芳住職は、「立派な建物に延命地蔵を移すことが出来うれしい。これからも地域をしっかり見守ってもらいたい」と話していた。 -

2008年いも焼酎みのわ完成

箕輪町のサツマイモを使った「いも焼酎みのわ」の新酒が完成し、今週から販売が開始されている。

いも焼酎みのわは、農家などで作る「いも焼酎を愛する会」がサツマイモを栽培し、県内の酒造メーカーの協力を得て4年前から造っている地元産の焼酎。

栽培しているのは、焼酎用のサツマイモ黄金千貫と紅あずまで、今年はおよそ3万5千キロを収穫している。

今年のイモのできは平年並みで、焼酎の味はまろやかで飲みやすいという。

今後、いも焼酎を愛する会や町ではPR活動を行い、焼酎の認知度を上げていきたい竏窒ニしている。

なお、いも焼酎みのわは1本720ミリリットル入り1250円で、箕輪町の酒屋などで販売されている。 -

スマイル山車クラブが山車完成

箕輪町木下の南宮神社で、来年1月の初祭りに飾るため小学生が制作を進めてきた山車飾りが、20日に完成した。

この日は山車飾りを作った箕輪町木下の小学生が、人形を舞台に設置して山車飾りを完成させた。

南宮神社の初祭りでは毎年、木下山車飾保存会が、歴史や昔話を題材にした山車飾を展示している。

02年に子どもたちだけでつくる「スマイル山車クラブ」が発足し、地域の小学生も一緒になって山車づくりをしている。

今年子どもたちが制作したのは昔話「かさじぞう」を題材にしたもので、6人目のお地蔵さんに自分の手ぬぐいをかぶせようとする場面が表現されている。

子どもたちは先月から毎週土曜日に集まり、制作を進めてきた。

クラブの子どもたちは「顔を作るのが大変だったけれど、お地蔵さん一体一体に違った表情や個性が出せてよかった」と話していた。

南宮神社の初祭りは来年1月10日、11日に行われ、保存会の作品も併せて6つの山車が展示されることになっている。 -

井澤通治さん叙勲祝賀会

前箕輪町長で、11月に旭日小綬章と箕輪町の功労者表彰を受けた井澤通治さんの祝賀会が20日、町の伊那プリンスホテルで開かれた。会場には上伊那の市町村長や県議会議員など約320人が集まって受章を祝った。

井澤さんは、町議会議員を4期15年務めた後、箕輪町長を3期12年勤めた。

農業集落排水の整備や文化センターの建設、箕輪ダムの建設推進など、町の発展に貢献したことなどが評価された。

箕輪町の平沢豊満町長は、「さまざまな面で町に貢献いただいたことが現在の発展につながっている。今後も指導をいただきながら、よりよい町をつくっていきたい」と祝辞を述べた。

井澤さんは、「一生懸命がんばってきたが、表彰を受けたのは多くの人の協力のおかげ。本当にありがとうございます」とあいさつした。

192/(木)