-

箕輪町郷土博物館郷土史クラブで勾玉作り

箕輪町郷土博物館の町内小学生を対象にした「郷土史クラブ」は27日、勾玉(まがたま)作りに挑戦した。時間をかけて熱心に滑石を削り、オリジナルを完成させた。

05年度は7月に発足。4年生から6年生が参加している。

勾玉は、古墳時代の墓から出土する曲がったC字型をした古代のアクセサリー。町内では長岡の源波古墳から出土している。

クラブ員は本物を見て、触って、参考にしながら勾玉作りに取り組んだ。下絵を書いた滑石をアスファルトでこすって削り、紙やすりで表面を滑らかにしたあと、色を塗り、穴にひもを通して完成する。

こすってもこすってもなかなか形にならず削る作業に苦労しながらも、古墳時代の人々はどうやって作ったのか、どんな暮らしをしていたのか、思いを巡らせた。

歴史が好きなクラブ長の須甲聖二君と副クラブ長の那須野勇真君(ともに北小6年)は、昨年に引き続きの参加。学校で勾玉を作った経験も生かしつつ、楽しみながらせっせと滑石を削っていた。

源波古墳の常設展示や、博物館庭にある復元した古墳も見学した。今後は個人でテーマを決めて調査学習をする。 -

ふれあい広場

箕輪町の福祉の集い「第16回ふれあい広場」が28日、町民体育館と武道館であった。町民ら大勢が訪れ、福祉体験や手作り品販売コーナーなど各種イベントを楽しみながら回り、誰もが暮らしやすい福祉の町づくりについて考えた。

福祉ボランティア団体や学校などの63団体でつくる実行委員会と町社会福祉協議会の主催。人と人とのふれあいや交流を目的に、毎年の恒例。

ステージ発表は、箕輪中学校吹奏楽クラブや日本舞踊、バルーンアート、伊那養護学校の舎子太鼓などが次々と繰り広げられ、展示や遊び、福祉体験コーナーや、ポニーの乗馬体験などは多くの人でにぎわった。

福祉コーナーは、手話、朗読、高齢者擬似体験などがあり、車いすの体験では、実際に体育館に設置したスロープの上などを乗って不自由さを実感した=写真。

体験した女子小学生3人は「坂を登るときに力が必要で手が疲れた」「思い通りに運転できず大変だった」「すぐ下が見えなくて不安だった」など、障害者の気持ちになって考えていた。 -

みのわ健康アカデミーレクリエーション講座

熟年者の健康づくりに取り組む箕輪町の「みのわ健康アカデミー」のレクリエーション講座が26日、町民体育館であった。学生32人は頭を使い、体を動かして楽しんだ。

学生は毎週、個々のカリキュラムでトレーニングをしている。毎月1回は集団講座があり、今回は3回目。上田女子短大の犬飼己紀子教授が指導した。

「目から入る情報に誘われることなく自分の頭で考えて運動する。これが人間の前頭葉を使う」とし、「台所に立たないお父さんがキュウリを刻むなど、今まで比較的手を染めてないところに一歩踏み出し、トレーニングを日常的にやるといい」とアドバイスした。

右手をグーにして上に上げ左手はパーで胸に当てる、次は右手が胸で左手が上というように交互にリズミカルに腕を動かす、ペアになって握手をするときに個々が1回握る、2回握ると考えて同時に握って相手と同じ回数になるかを試すなど、楽しいレクリエーションに挑戦。グーとパーの手を間違えては笑いが起き、握手で握る回数が違うと笑い、常に明るい笑い声を響かせながら楽しく体を動かした。

教授は、「楽しいことを楽しいと伝えられる。自分以外の相手にすごい影響を与えていることを考えると、空気を和やかにするために私の役目は何だろうと考えて」とも話した。 -

箕輪町発足50周年記念NHK番組公開録画

箕輪町で10月2日、町発足50周年記念事業のNHK番組「福祉ネットワーク・すこやか長寿」の公開録画がある。町、NHK長野放送局・松本支局、NHK厚生文化事業団の主催。

番組はNHK教育テレビ「福祉ネットワーク」。障害のある人、心の悩みを抱えている人、障害のある子どもを育てている家族、お年寄りを介護している家族に向けた役立つ情報を提供する番組。

町で公開録画するのは、月1回、全国各地からお年寄りとその家族を対象に健康法や体操、リハビリ運動などを紹介する「すこやか長寿」の放送枠。放送日は未定。

公開録画は午後1時半から、町文化センター。2部構成。第1部(午後1時半-2時半)は公開録画。講師は日本健康太極拳協会監事の楊慧さん。ゲストはタレントのヨネスケさん。「足腰の動きを柔軟に縲恆セ極拳のコツを学ぶ縲怐v内容で、太極拳の基礎や魅力などを紹介する。

第2部(午後2時40分-3時40分)は講演会。ヨネスケさんが「健康長寿は食卓と笑いから」と題して話す。

入場は無料だが入場整理券が必要。観覧希望者は、はがきに(1)入場希望人数(最大2人まで)(2)全員の名前(3)代表者の住所・名前(4)電話番号-を記入し、〒399-4695 箕輪町大字中箕輪10298 箕輪町役場総務課「すこやか長寿」係へ申し込む。締切は9月20日(必着)。応募多数の場合は抽選。入場整理券を代表者に送る。

問い合わせは役場総務課「すこやか長寿」係(TEL79・3111内線105)NHK長野放送局「すこやか長寿」係(TEL026・291・5218)へ。 -

箕輪中で不審者侵入対応訓練

箕輪町の箕輪中学校(春日民毅校長、770人)と伊那署は24日、不審者侵入対応訓練を同校舎で実施した。生徒や学校職員は訓練で対処方法などを確認し、緊急時の対応に備えた。

昨年に続き2度目の訓練。伊那署員が演じる不審者が、東側1階渡り廊下から校舎内に侵入し徘徊した後、北側校舎3階の1年3組の教室に入ったと想定して実施した。

授業中、不審者役が2本の刃物を振りかざし侵入。担任男性教師が机を用いて動きを止めている間に、さすまたや木刀を持った男性職員6人が教室に駆け付け取り押さえた。

犯人役は刃物を投げつけたり、大声を出したりと迫真の演技。3組の生徒らは少し驚いていたものの、担任教師が動きを制している間に、素早くベランダから避難した。

その間、不審者の行動などは校内放送で流され、安全を確認した全校生徒は体育館に避難した。

西沢忠篤生活安全課長は「犯人の状況や場所を連絡し、連携をとり生徒の避難誘導ができていてよい」と総評し、「授業中は勉強と同時に、校舎内に入ってくる人を監視し、先生に報告してほしい」と生徒らに注意を呼びかけた。

3組の安生千真君は「訓練でも迫力があった。緊急時はパニックを起こさず、先生の指示を聞いて避難するように心掛けたい」と話した。 -

箕輪町の第16回ふれあい広場28日開催

箕輪町の福祉の集い「第16回ふれあい広場」は28日、町民体育館と武道館である。

人と人とのふれあいや交流を大切にし、「だれもが暮しやすい福祉の町づくりについて考えよう」と毎年開いている。

今年は、2月に長野県でスペシャルオリンピックス(SO)があったことから、「箕輪町に根付け スペシャルオリンピックス」と銘打ち、特別企画「アート・フラッグ・ムーブメント展」や、SO種目の一つフロアーホッケーの体験も計画した。

アート・フラッグは宅老所、ボランティアサークル、学童クラブ、ボーイスカウト、ガールスカウト、共同作業の家、いきいき塾、小学校などから62点集まった。福祉センターや町民体育館の壁面に展示中で、広場会場内にもある。

広場は午前9時-午後2時。オープニングは、みのわ太鼓ジュニアチーム、共同作業の家ワクワクダンシング。ステージ発表、福祉体験、遊び、販売、展示、食べ物、ニュースポーツの各コーナーがある。コーナーは午前9時45分オープン。ゆっくり楽しんでもらいたい-と、町民体育館内に休憩所を多く設ける。 -

男女共同参画箕輪町地域出前講座

箕輪町のパートナーシップみのわ、町教育委員会主催の男女共同参画地域出前講座「共に活き活き 元気がでる地域づくり」は24日夜、木下地区を対象に木下公民館であった。約70人が、「相手を尊重して生きる」ことの大切さを学び合った。

講師は男女共同参画アドバイザーの小池喜代さん。「あなたもわたしも輝き、相手のことを尊重しながら生きることを考え、その姿を大人が見せることで、見ず知らずの人を子どもが殺すようなことにはならないと思う。今、考えないといけないのは大人」と語った。

男女共同参画のキーワードに▽一人の人間としての尊厳を重んじる(生命と人権の尊重)▽かけがえのない人生、一人ひとりの自己実現が図られる(個性の尊重)▽社会に生きる人間としての責任を持つ(自立と共存)-を挙げた。

研修視察で訪れた生活大国といわれるノルウェーやフィンランドの循環型社会も紹介。依存型福祉を見直し専門性を生かした役割分担をして循環型社会を構築していくことなども示し、「意識を転換し、いろいろな視野から見直す必要がある。共同参画はこれからのまちづくり。実践活動につなげてほしい」と話した。 -

禁煙友愛会箕輪支部が小学校に寄付

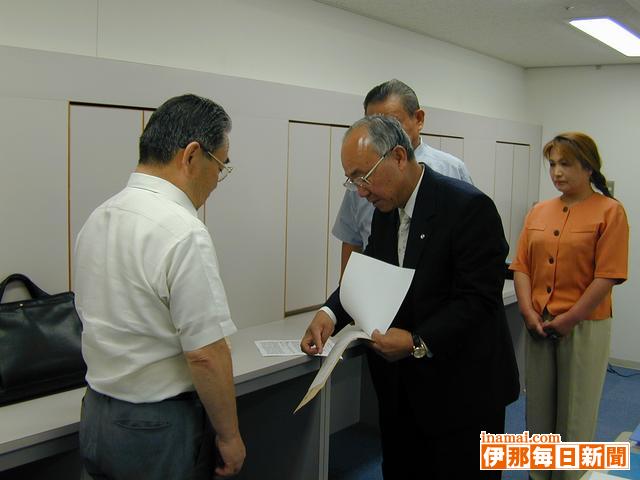

日本禁煙友愛会箕輪支部(会員560人、上田覚吉支部長)は25日、町内5小学校のために13万円を寄付した。上田支部長、副支部長3人、会計の役員5人が町文化センター内の教育委員会を訪問し、小林通昭教育長に寄付金を手渡した。

禁煙の普及・啓発活動の一環として毎年、小学校児童にノートと鉛筆を配っているが、小学生は年齢に応じて使うものが異なるため、本年度から現金で寄付することを決めた。

教育長は、「町の校長会で学校で必要なものなどを聞いて検討し、有効に使わせていただく」と感謝した。

箕輪支部は先ごろ、町内保育園と南箕輪村北部保育園の園児にハンカチも贈っている。 -

箕輪町公民館子育て学級

子どもにとってのおやつ学ぶ

箕輪町公民館の子育て学級は25日、子どものおやつについて町管理栄養士の話を聞き、手作りおやつを試食して学んだ。

栄養士は、「子どもは3度の食事だけでは必要な栄養が整わないため、おやつは体と心の栄養のために必要」と説明。おやつの摂り方について▽1日に1-2歳は2回、2歳以上は午後1回、毎日同じ時間にあげる▽飲み物を添える▽適量は1日のエネルギー所要量の10-20%▽甘い飲み物や糖分に気をつける-などアドバイスした。

ダラダラおやつがいけない理由として、食事が食べられないほか、虫歯や肥満、生活習慣病、偏食になりやすいことを説明。野菜嫌いの子どもが多く、保育園の年少で子どもが苦労する例も挙げ、「野菜を何度も食べて味に慣れるよう訓練してほしい」と話した。

管理栄養士が作った野菜などを入れたおやつも親子で試食。ピザ蒸しパン、いももち、キャロットゼリーの3品で、子どもたちは「おいしい」と笑顔。母親は「家でニンジンやホウレンソウの蒸しパンは作るが、ピザ蒸しパンのように何種類も具を入れたことはない。いい勉強になった」と話していた。 -

箕輪町役場に防災用品展示

9月1日は「防災の日」。8月30日-9月5日の防災週間に合わせ箕輪町は、役場庁舎1階ロビーに防災用品を展示している。

コーナーには、非常時持出袋、住宅用火災報知器、粉末消火器、消火布、転倒防止用具、かい中電灯、ローソクセット、緊急用飲料水袋、軍手のほか、水、かんぱん、かゆ、みそ汁などの非常食を展示している。

役場では、「日ごろの備えを考え、防災用品を見て必要なものを家庭にそろえる参考にしてほしい」と話している。

展示は9月22日まで。9月4日の町防災訓練でも、主会場の箕輪東小学校グラウンドに展示する。 -

箕輪町新エネルギー教室

箕輪町は23、24日、地球温暖化問題を通して新エネルギーの重要性、必要性を次世代を担う小学生に理解してもらおう-と、町内の小学6年生を対象に「新エネルギー教室」を開いた。スライドを使った学習やソーラーカー工作などを通して、地球温暖化を抑える新エネルギーを学び、理解を深めた。

04年度策定の「箕輪町地域新エネルギービジョン」の主要導入プロジェクトに「環境学習事業」があり、今回、新エネルギー財団による教室を町発足50周年記念事業として取り入れた。関東経済産業局、県、町、新エネルギー財団の主催。

24日は、箕輪東小学校で6年生33人が学習した。コントを見ているような楽しい勉強会で、新エネ博士のダムダムダンが▽石油は約40年後になくなる▽地球温暖化で100年後に平均気温が2度上がる▽二酸化炭素が原因の地球温暖化で氷が溶けて海面上昇が起こる-などを説明。

エネルギー問題や環境問題の解決策として“どこにでもあり、無くならない、二酸化炭素を増やさない”新エネルギーを紹介。▽太陽光発電▽風力発電▽クリーンエネルギー自動車-を例に挙げ、「二酸化炭素は皆が協力しないとなかなか減らせない。新エネルギーをぜひ覚えて、家でも家族と考えて」と話した。

児童は新エネ博士の面白い説明に笑い、元気いっぱいに質問に答えて楽しく学び、ソーラーカー作りにも熱中した。男子児童は、「今まで知らなかった新エネルギーのことや、地球が危ないことがわかってよかった」と話していた。 -

「初めてのHIP HOP」中高年エアロビクス教室開講

箕輪町教育委員会主催の「初めてのHIP HOP 中高年エアロビクス教室」夜の部が22日、町民武道館で開講した。

町内在住者、在勤者を対象にした恒例のエアロビクス教室だが、本年度は「初めてのHIP HOP」として少し趣向を変えた。音楽に合わせて歩く、走る、跳ぶなどの運動をして身体能力を高め、心と体をリラックスさせストレスを解消し、健康で体力のある体づくりをねらう。

講師はスポーツ指導員の木下順子さん。29人が参加した。初回は基本のステップを覚えるため、テンポの早い軽快な音楽に合わせて、講師の動きを見ながら腕、足、首など全身を動かした。5回講座で、今後はウォーキングを中心としたステップ、音楽に乗ったエクササイズなどに取り組む。

昼の部は9月7日開講。10月12日までの毎週水曜日午後1時半から1時間。申し込みを9月5日まで受け付けている。問い合わせは町教委生涯学習課(TEL70・6602)へ。 -

箕輪町早起きソフトボール協会町長杯・商工会長杯争奪大会

箕輪町早起きソフトボール協会恒例の町長杯・商工会長杯争奪大会は21日、番場原運動場であった。12チームが出場し熱戦の末、町長杯は三和クラブ、商工会長杯は権兵衛が優勝した。

同協会はAからDまでの4リーグあり、町長杯にA、Bリーグ6チーム、商工会長杯C、Dリーグ6チームが出場した。

町長杯決勝戦は三和クラブと八乙女組の対戦で、9対4で三和クラブ、商工会長杯は権兵衛と坂井クラブが戦い4対1で権兵衛が勝利した。

結果は次の通り。

▼町長杯 (1)三和クラブ(2)八乙女組(3)沢上南クラブ、沢球友

▼商工会長杯 (1)権兵衛(2)坂井クラブ(3)上古田クラブ、大出 -

箕輪町木下公民館親子ふれあい農場収穫祭

箕輪町木下公民館の「親子ふれあい農場」は21日、農場で育てたジャガイモを収穫し、掘ったばかりのイモを使った料理で収穫祭を楽しんだ。

「ものを育てるものづくり」を大切にしたいと本年度、親子で土に触れ野菜を育てる「親子ふれあい農場」を新しく企画。公民館活動は大人向けのものが多いため、子どもや若い世代にも参加してもらい、親子のコミュニケーションを図ってほしいとの願いも込める。

小学生の親子12家族30人が参加。区民所有の遊休農地を利用し、4月にトウモロコシの種をまき、ジャガイモを植えた。これまでに2回ほど土寄せや草取りに汗を流し、7月にトウモロコシを収穫した。

この日は、4アールの広さに植えたジャガイモの収穫。大きく立派に育ったジャガイモをゴロゴロと土から掘り出した。箕輪中部小4年の宮尾佳奈子さんは「大きいジャガイモが取れてうれしかった。疲れたけど達成感がある」、弟の晃弘くん(1年)は「簡単に取れた。楽しかった」と笑顔。父親の茂さん(37)は、「子どもが畑仕事をすることが少ないのでいい機会。親も日ごろの運動不足が解消できました」と話していた。

おやつは、採れたてを蒸したジャガイモ。その後は、公民館でジャガイモをたくさん入れたカレー、とん汁、ポテトサラダで収穫祭。皆で育てたジャガイモは格別の味で、子どもたちはもりもり食べていた。 -

箕輪町長寿者訪問

箕輪町は22日から、88歳以上の町民の長寿を祝い、平沢豊満町長が該当する家庭を訪問して記念品を贈っている。

05年度中に88歳以上になる人は414人。そのうち88歳は82人、100歳を迎える人は4人。88歳の人には町木のケヤキをくりぬいた汁わん、89歳以上の人には綿毛布を贈る。

木下北城の奥原つぎさんは、11月に満88歳の誕生日を迎える。娘夫婦と孫の4人家族。近くに暮すひ孫が毎日のように訪れる。足が少し悪いが健康で、早寝早起き、家族と一緒に3度の食事をし、好きなテレビを見て過ごすという。

平沢町長が「健康に気をつけてお元気で」と記念品を手渡すと、「ありがとうございます」と笑顔で受け取った。 -

箕輪町交通安全協会親ぼくマレットゴルフ大会

箕輪町交通安全協会主催の親ぼくマレットゴルフ大会は20日、ながた自然公園マレットゴルフ場ながたコースであった。コース内の“交差点”では安全確認をし、交通ルールを守って和気あいあいとプレーを楽しんだ。

恒例の大会。町、町議会、警察、安協、消防団など関係団体から約70人が参加し、3人ずつの24チームで18ホールを回った。

小林交石会長は、「ドライバーが安全意識を持ちゆとりある運転をしてもらうことが一番。死亡事故ゼロを目指し、交通事故が1件でも少なくなるよう啓発していく」とあいさつした。

大会は、「ホール内には交差点がいくつかある。必ず止まって左右確認し衝突のないように。追い越し、スピード違反をしないで楽しんで」と安協らしい競技説明を受けてスタート。林間にはボールを打つ音に負けないくらい、「入れ、入れ」「おー、うまい」と楽しそうな声が響いた。

大会後は、焼肉大会で一層親ぼくを深めた。県小売酒販組合連合会や県などで作成しているシール「運転して帰ります。お酒を勧めないでね」も活躍。アルコールを飲まない人はシールを胸にはり、懇親会を楽しんだ。 -

箕輪町国際交流協会ポルトガル語講座開講

箕輪町国際交流協会の語学講座「ポルトガル語講座」は18日夜、町社会福祉センターで開講した。受講生は、「ボアノイテ(こんばんは)」と、あいさつから楽しく会話を学んだ。

町内にはブラジル人が多く暮していることからポルトガル語講座の要望があり、4年前から開講。本年度は12月まで全15回の短期講座として計画した。

講師はブラジルのサンパウロ出身、日系3世の陰山エルザさん(箕輪町在住)。受講生は13人。「仕事でブラジルの人とコミュニケーションをとりたい」「ポルトガルに旅行するときに話したい」「ブラジルに友達がいるので話せるようになりたい」とそれぞれ目的をもち、町内をはじめ伊那市、高遠町、駒ヶ根市などから参加した。

講師は、日本語とポルトガル語の両方を話しながら、「おはよう」「こんにちは」「どうぞよろしく」などのあいさつを教えた。受講生は自己紹介の会話文をペアになって練習。難しい発音は、講師の発音を聞いて繰り返し練習し、熱心に覚えていた。 -

廃食用油リサイクル推進事業説明会

箕輪町は19日、「協働による廃食用油リサイクル推進事業」の初の説明会を町文化センターで開いた。町内の各家庭から収集・回収した廃食用油でバイオディーゼル燃料(BDF)を精製し、町内巡回みのちゃんバスに使用する地球環境にやさしいリサイクルについて、区長、衛生部長、町女性団体連絡協議会役員の意見を聞いた。

04年度策定の「箕輪町地域新エネルギービジョン」に基づく新エネルギー導入構想プロジェクトの一つ。06年4月導入に向け、7月に女団連を対象にしたアンケート結果や先進地事例などを参考に立案した、廃食用油回収システムとBDF運用体制を示した。

回収システム案は、廃食用油を各家庭でペットボトルなどに保管し、指定する日に回収場所にあるポリタンクに移し、ペットボトルは持ち帰る。回収する油はサラダ油など植物性油。回収場所は、各地区の資源(缶・びん・ペットボトル)収集ステーション38カ所。月1回の資源回収日に一緒に回収。時間は午前8時-9時半。

BDFは、仕事支援を考慮し、町共同作業の家にプラントを設置して通所者が精製する。各家庭から収集ステーションに集まった廃食用油は町が回収し共同作業の家に運搬。BDFを町が購入し、みのちゃんバスや回収車に使う。

参加者からは、「油の回収は汚れるなど問題が出てくるので最初からきちんと対応してほしい」「常時設置の回収場所がどこかにほしい」などの意見があった。

町は9月定例議会にプラントや回収車、回収容器購入費用などの補正予算を計上する予定。9月に衛生班長対象に回収システムの説明会を開く。10月に広報で周知し、試験的に廃食用油を回収。BDF精製、みのちゃんバスの試運転をする。 -

箕輪町デイサービスセンターゆとり荘で歌声喫茶

箕輪町三日町のデイサービスセンターゆとり荘は15日からの1週間、歌声喫茶と題して利用者が歌をうたい、お茶を飲み、午後のひとときを楽しく過ごしている。

ゆとり荘では、施設で作成した歌集を使って歌をうたうことはあるが、喫茶風にすることはあまりない。今回、歌声喫茶のために曲の入れ替えをして歌集を新しく作り直した。

利用者は歌謡曲や童謡・唱歌など66曲が載った歌集を開いて曲選び。「いっぱいあって迷うね」と話しながらページをめくっていると、「憧れのハワイ航路」とリクエストがかかり、皆で大合唱。「影を慕いて」「青い山脈」と、大きな声で次々と熱唱。利用者の一人は、「昔の歌だからみんな知ってる。一生懸命歌って、楽しいよ」と笑顔で話した。

たくさん歌ったあとのお茶は、通常のお茶に加えコーヒー、紅茶、ジュースと飲み物メニューを多く用意。好きな飲み物を選んでのどを潤した。 -

箕輪町地域福祉計画策定

箕輪町は、今後の福祉の新しい取り組みを目指し「箕輪町地域福祉計画」を策定した。

住民のだれもが地域の中で安心して暮らせるよう、生活や福祉の課題を解決するための仕組みや方向性を示す、総合的な福祉のまちづくり計画。町第4次振興計画の中で、地域福祉社会を構築する計画として位置付け、すでに策定している町高齢者保健福祉計画や健康増進計画などと整合性を持たせている。町社会福祉協議会が策定する「箕輪町地域福祉活動計画」とも相互に連携する。

計画は05-09年度の5年間。3年ごとに見直す。

計画の基本理念は「共に生き、支えあう だれもが健やかに暮らせる福祉のまち箕輪」。基本目標は(1)地域福祉活動へ積極的に参加する(2)地域で支えあう(3)安全安心なまちで暮す(4)福祉サービスを安心して利用する-。

取り組みの方向は、▽地域福祉推進のための人材育成▽地域福祉ネットワークの構築▽心とまちのバリアフリーの推進▽多様な福祉サービスの展開-など14項目ある。

計画は住民、事業者、行政が協働して推進。全庁的な推進体制づくり、関係機関や各種団体との連携、計画内容の広報・啓発などに取り組み、定期的に推進状況を点検する。 -

箕工校の未来を育てる会嘆願書を推進委員会に提出

県教育委員会が示した高校改革プランのたたき台で、統廃合対象校として名前が挙がった箕輪工業高校の関係者らでつくる「箕輪工業高校の未来を育てる会」(平澤豊満会長)などは18日、第3通学区の高校改革プラン推進委員会の池上昭雄委員長に、嘆願書を提出し、存続を訴えた。

育てる会、同窓会、PTAの3者による嘆願書は、全日制課程存続を願う内容。同校の卒業生の半数以上は、地元で就職し、即戦力として活躍していることに触れ「同校がなくなることは、県内有数の工業地域である上伊那にとっても衰退につながる」と主張、存続を求めている。

この日は、下伊那で統廃合対象校として名前があがった飯田長姫高校関係者から提出された、たたき台の白紙撤回を求める意見書も推進委員に配られた。

育てる会は9月2日、嘆願書と共に、集まった5万人の署名を、田中知事にも提出する予定でいる。 -

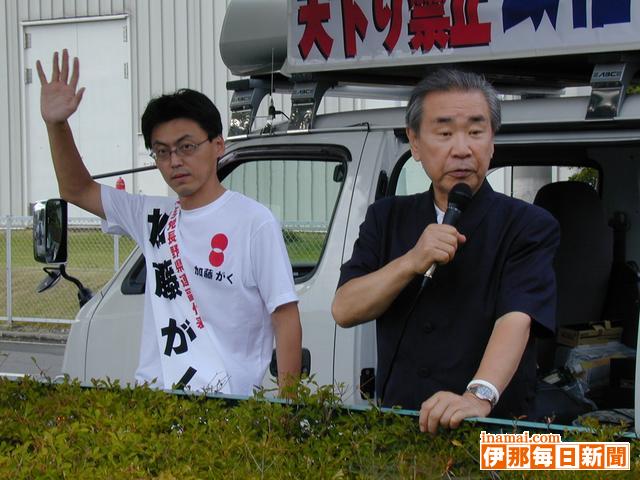

民主党候補の応援に羽田氏らが駈け付け

30日公示・9月11日投票の衆院選に長野5区から出馬を表明している民主党公認候補、加藤学氏(36)は17日、箕輪町のジャスコ前や駒ケ根駅前など4カ所で街頭演説をした。民主党長野県連合会の羽田孜代表や、元衆院議員で、科学技術庁長官を務めた中島衛氏も応援に駈け付け、小泉総理のやり方を"独裁的"とし、政権交代の必要性を強く訴えた。

羽田氏は、郵政法案や靖国神社参拝問題への小泉総理の取り組みを批判し「なんとしても変える必要がある」と主張。加藤氏を"地域に役立つ人"として協力を呼びかけた。中島氏は「長年一つの政党が政権を担当していると、ゆがみが生じてくる」と話し、政権交代を果たす意味でも、今回の選挙の重要性を訴えた。

加藤氏は「小泉政権は、世の中を勝ち組、負け組と決める政治をしているが、そうした組み分けのない社会を目指したい」と演説し、聴衆に協力を呼びかけていた。 -

箕輪町が24日から滞納整理実施

箕輪町は24日から1週間、町税などの滞納整理をする。

04年度末の未収金は約4億1382万円。01年度から03年度までは毎年未収金が約5千万円ずつ増えていたが、町が収納対策室を設置し対策を強化してきたこともあり、04年度末は1286万円の増に抑えている。

町は、8月を滞納整理強化月間としている。24日から9月2日までを重点期間とし、係長以上の職員、財政課と収納対策室の職員全員、関係する係の計74人が37班編成で家庭を訪問する。

整理対象となるのは町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、住宅使用料、農業集落排水使用料、下水道使用料、水道料など。

18日、職員対象に説明会を開き準備する。 -

「みのわ交番速報」発行

伊那警察署箕輪町警部交番は、箕輪町内で車上狙いが多発しているため、「みのわ交番速報-車上狙い発生警報」を発行した。「車を離れるときは、キー抜き・ドアロックなどの防犯措置を徹底し、泥棒の被害に遭わないよう注意しよう」と呼び掛けている。

「車を離れるときのパーキングチェック」は、▽財布や現金、クレジットカード、通帳、印鑑などの貴重品は持ったか▽免許証や健康保険証、資格証書など大切な個人情報書類を置き放していないか▽バッグなどに衣類をかぶせ、隠したつもりで安心していないか▽必ずキー抜き・ドアロックしているか-など7項目を掲載。

被害防止チェックポイントは、侵入窃盗(空き巣、事務所荒し)、非侵入盗(車上狙い、自動販売機狙い、ひったくり)、乗物盗(自動車盗、オートバイ盗、自転車盗)ごとに、施錠確認やドアロックの徹底、鍵の複数設置や防犯ガラスの利用、盗難防止機器の装着・活用、オートバイや自転車の防犯登録などの項目を挙げている。 -

箕輪町八乙女夏祭り

箕輪町の八乙女分館主催「八乙女夏祭り」は15日、八乙女グラウンドであった。スポーツ、太鼓、手筒花火と盛りだくさんの祭りを多くの区民が楽しみ、クライマックスは108灯の振りまんどで、一帯は赤々と燃える幻想的なまんどの火に包まれた。

八乙女分館のメーン行事は毎年異なる。これまで納涼祭はあったが、地域活性化と、子どもから長寿者まで楽しく交流できるようにと、初めて大規模な夏祭りを計画した。

昼間は、子ども中心のスポーツ大会。ヒットだターゲット、グラウンドゴルフ、スマイルボウリング、輪投げなどがあり、約50人が次々と種目に挑戦し、元気いっぱいにグラウンドを走りまわった。ヤマメ100匹のつかみ捕りもあり、捕まえたヤマメは串(くし)焼きにして味わった。

夕方からは、みのわ太鼓、みのわ手筒会を迎えての祭り第2部がスタート。太鼓演奏が始まると、ステージ前に陣取って演奏を楽しみアンコールも。子どもたちはグラウンドに響く太鼓の音色をバックに手持ち花火で盛りあがった。

みのわ祭りで打ち上げる手筒花火を会場まで行けない区民にも見せてあげたいと、みのわ手筒会に打揚を依頼。高く吹きあがる花火、降り注ぐ火の粉に身を投じる会員の姿、間近で見る手筒花火に歓声が沸き起こった。

祭りの最後はまんど。毎年、約60個の振りまんどをしているが、今年は信州新町竹房地区の108灯にならい、108個のまんどを準備。老若男女を問わず、次々とまんどを回し、バチバチと音を立てながらグラウンド中に赤い火の輪を描いた。 -

新成人に聞く

伊那市、箕輪町の成人式で、新成人に衆院選と戦後60年の2つのテーマについて考えを聞いた。

設問はI衆院選(1)投票には行きますか(2)行かない理由は(3)候補者をどんな基準で選びますか(4)郵政民営化、また解散総選挙についてどう考えますか、II戦後60年(1)第2次世界大戦について家族で話すことはありますか(2)それは、どんな内容ですか(3)それについて、どう考えますか窶煤B

新成人の考えは、次の通り。

【伊那市】

I(1)行く(3)郵政民営化に反対。支持政党はないけど、年金なども考えて、この人だと思う人に入れたいII(1)祖父からよく聞いた(2)衛生兵に行っていたときの話で、ひいじいちゃんも満州に行っていた(3)平和な時代に生まれ、実感がわかない。だけど、世界で起こる紛争を見て、あってはならないと思う(柳美帆さん・西箕輪在住・会社員)

I(1)行けない(2)東京に住んでいるから(3)郵政民営化には反対。今のままでいい。過疎地のサービスが下がるのではないかと思うII(1)祖父母から聞いた(2)おじいちゃんもけがをしたし、近くで人が死んだと聞いた。祖母は戦闘機が近くを飛んで怖かったと話していた(3)戦争は映像で見ると怖いが、想像の世界で、地震と同じような感じかなと思う。戦争で人の命が消えていくのは悲しい。イラクの自衛隊派遣は反対(小林愛香さん・東京都在住・学生)

I(1)行く(3)詳しく分からないから、これから考えるII(1)聞いたことがある(2)おじいちゃんが戦争に行った経験。食料が全然なかったことや、指がなくなったくらいですんでよかったと聞いた(3)直接、戦争の話を聞くとリアル。戦争はやっちゃいけない(田畑玲子さん・富県・大学生)

I(1)行く(3)言っていることを聞いて選ぶ(4)郵政民営化などはこれから勉強するII(1)亡くなったおばあちゃんから聞いた(2)食糧難のこと。大変な時代を生きたと思う(林孝行さん・長野市在住・学生)

I(1)行かない(2)上の人に任せとけばいいII(1)ない(3)高校時代、授業で戦争について勉強した。戦争のテレビ番組は気持ちが暗くなるからあまり見ない。(池上勇樹さん・奈良県在住・大学生)

I(1)必ずいく(2)自分の意見を反映させるため(3)人柄と考え方(4)充実したサービスの保証ができるなら民営化してもよいII(1)お茶を飲みながら、おじいちゃんから話を聞くことがある(2)戦時中に中国にいっていたときの話(3)あとの人たちに伝えていかないといけない大切なこと(埋橋由佳さん・長野市・大学生)

I(1)いく(2)自分の意見を反映したい(3)指針(4)民営化してもあまり変らないと思うのでしなくてよいII(1)ない(埋橋里味さん・東京都・教師)

I(1)いく(2)大事な選挙権を持っているので(3)自分で発言したことを実際にやる人、意思が見える人(4)国でわざわざやらなくてもよいことなので、民営化した方がよいII(1)ある(2)戦争の内容や食生活について(3)事実があったことを認識して、自分たちが大人になっていくうえで2度とないようにしていきたい(春日嵩広さん・富県桜井・公務員)

I(1)いく(2)初めての選挙なので投票にいきたい(3)自分の考えに共感できる人(4)過疎化の地域の郵便局がなくなり、サービスがいき渡らないので反対II(1)ある(2)当時の生活について(3)戦争などの体験を次の世代に語り継いでいかなくてはならない(埋橋智子さん・富県貝沼・公務員)

I(1)たぶんいく(2)自分の思いと合う人(3)見た感じの雰囲気(4)郵政民営化については、身近に感じていないのでどちらとも判断できないII(1)食卓で話すことがある(2)食べ物についてなどの生活状況(3)食べるものを大切にしていきたい。何でも買い与えてしまう人はよくない(有賀敏さん・西箕輪吹上・保育士)

【箕輪町】

I(1)行く(3)国民のことを考えているかどうか(4)解散総選挙はちょっと違う気がする。郵政民営化がきっかけでいいのかなと思うII(1)祖父、祖母から話を聞いた(2)毎日お腹がいっぱいにならない、子どもがいて生きていくのが精一杯だったこと(3)今の幸せな空間に気付いていない。当たり前になっている。今の憲法9条で本当に平和が守れるのかなと思う。イラクに自衛隊を派遣しているし、どこが歯止めなのかなと思う(松本玲子さん・上田市在住・学生)

I(1)行く(3)どこに投票しても同じ、あまり変わりばえしないと思う。内容よりも面白さで選ぶ。今回は自分の一票で変わるかもしれないので楽しみ(4)最終的には郵政民営化したほうがいいと思うが、やり方が強引すぎたと思うII(1)祖母に聞いた(2)子どもを育てるのが大変だった、草を取ってきて食べたこと(3)今、自分がこういうふうに生きていられるのはそういう時代があったから。今ある幸せを認識しないといけない。憲法は抽象的な表現だからあってもなくても変わらない。でもせっかく世界でも珍しい憲法9条は変えてほしくない(宮下翔子さん・町内在住・学生)

I(1)行く(3)国民の税金を無駄使いしない人。郵政民営化、年金、消費税を上げないなど意見を聞いて考える(4)郵政民営化は賛成。金融機関が一緒に対等になることでサービスも向上する。国民に問うことが大事なので選挙になってよかったII(1)8月になると話題になる(2)戦争のドキュメンタリー番組を見たり、原爆展覧会を見に行ったこともある(3)戦争はだめ。憲法9条はあまりいじらないほうがいい(佐々木恵さん・町内在住・銀行員)

I(1)行く(3)党の政策や郵政民営化に賛成の人を選ぶ(4)郵政民営化は賛成II(1)祖父と話した(2)海軍にいて出征の直前に戦争が終わった話(3)どういう理由でも武器を持つのはよくない。憲法9条の改定は断固反対。日本では戦争は終わったと言っても、周辺(中国や韓国など)では傷がいえていない。それを無視していくのはよくない。国際貢献は別の形でもできると思う(羽生佳孝さん・滋賀県在住・学生)

I(1)行かない(2)選挙の目的がすごく不明瞭だから。郵政民営化してもいいと思うが、だからといって解散する必要があったのか。選挙する意味がないと思う(3)今後、選挙に行ったとしても白票を入れる。期待できない(4)郵政民営化は賛成。国鉄にしても、JTにしてもうまくいっている。やればそこそこうまくいくと思うので、それならコストが低いほうを選ぶのが妥当II(1)ある(2)食べ物がなかったことなど(3)戦争は絶対悪だと思う。憲法9条は改定しなければいけない点もあると思う。万が一のとき、やられる前にやらなければいけない事態が出てくると思う。平和憲法であってほしいけど、拡大解釈にも限界があると思うので条件付きの改定に賛成(原知史さん・横浜市在住・学生)

I(1)行く(3)公約を見て考える(4)わからないII(1)ある(2)祖父が沖縄戦に行って、激しい戦いだったこと(3)戦争は無いのが一番。憲法改定は個人がどうこういう問題ではない。守られていればいいと思う(大槻孝佳さん・町内在住・無職)

I(1)行く(2)選挙権を持つということは、その責任があると思うので(3)住民の意見や自分が理想とするものなどを、政策に反映してくれる人(4)民営化することでサービスが向上するなら良いことだと思うが、地方が取り残される現在のまま進めるのは問題がある。今は少しずつ段階を踏んで話し合いを進め、行き届いたサービス体制が整えば、いずれ民営化しても良いと思う。総選挙は、郵政民営化のみに話しの焦点が向いているが、もっとさまざまな課題にも目を向けるべきII(1)同居する祖父母から聞くことがある(2)戦時中の貧しかった生活や、日本がさまざまな外国に対してひどいことをしたということなど(3)今の社会で考えられないこと。授業で教えてくれないような内容も多く、直接話しが聞けることは世代としてこうした記憶は風化させてはいけないと思う。(太田智美さん・町内在住・公務員)

I(1)分からない(2)現在東京に住んでいるため(3)今後の政権運営の方針などを聞いて決める(4)郵政民営化のメリット、デメリットなどを明確にしてほしい。総選挙は、小泉首相の考えだけで動いている感じがするII(1)今実家にいないので、そういった話はあまりしない。今回戻った時も、そういう話はしなかった。(2)窶・3)今、話し合ったり語り継いでいかなくてはならない問題だと思う(唐澤理恵さん・学生・東京都在住)

I(1)行く(2)自分たちが生活する日本の中のことなので、自分たちで決めていく必要があると思うから(3)今は、候補者についてあまりしらないが、本格的な選挙が始まる中で、候補者の考えややりたいことを聞いて投票したい(4)いつまでも同じことをやっていてもうまくいかないと思うし、実際に実行してみない分からないこともあると思う。民営化した後の影響などをの議論を尽くして民営化を進めてほいしが、現状は議論が不十分。問題があったときに別の議論へのすり替えは、よくあることだが、総選挙がいいのか悪いのか判断できないII(1)家族で話すことはあまりない(2)悲しい過去があったという事実は忘れてはいけないことだと思うが、過去のことばかり議論するのでなく、大切なのは「これからどうしていくか」を考えることだと思う。憲法改定については、難しかったり、分かりにくい文脈などは修正すべきだが、日本が戦争に参加できるようにするのは反対なので、今言われているような改定は反対(宮下秀樹さん・学生・山梨県在住)

I(1)時間があれば(2)興味がないわけではないが、日曜日も仕事なので、時間的なものが合えば行くかもしれない(3)自分でいいなと感じた人に投票する(4)小泉首相が独断で進めているみたいで、納得いかない。民営化しなくてもいいのではないかと感じているII(2)祖父から聞くことはあるが、両親と話すことはあまりない(2)北朝鮮に行っていたときのことなど(3)ひどい状況だったことなどを聞くので、あまりいい気はしない(小林祐介さん・会社員・町内在住) -

箕輪町成人式

箕輪町成人式は15日、町文化センターであった。200人余が出席し、懐かしい友や恩師との再会に笑顔があふれた。

新成人は、外国籍を含む347人。新成人で組織した成人式実行委員会の唐沢久美子委員長は、「一生に一度のこのよき日を皆さんと過ごせることをうれしく思う。新たな人生の第一歩となるスタートを踏み出したい」とあいさつした。

意見発表は、日野豪さんが「小さいころと比べ感謝の気持ちを持てるようになっている。感謝の気持ちを持ち続け、人間として成長し、格好いい大人を目指しましょう」、埋橋幸希さんが「社会人として今まで習ってきた人としての常識が大切と実感。当たり前のことが当たり前にできる、目指すべき大人になりたい」と語った。

平沢豊満町長は、「自分自身の将来を真剣に考え、積極的、建設的な姿勢で悔いのない人生を送ってほしい」と祝福し、箕輪中学校時代のクラス担任だった恩師8人がお祝いの言葉を送った。 -

箕輪町民野球大会

箕輪町教育委員会主催の第51回町民野球大会は14日、18チームが参加し番場原第1、2運動場であった。ジリジリと照り付ける真夏の太陽の下、熱い戦いを繰り広げ、ムシキングが優勝した。

町民の親ぼくを深めようと中学生以上を対象にした恒例の大会。地区の分館単位や、同級生などで作るチームが集まり、トーナメントで競った。

毎年参加する常連チームもあり、盆野球のために地元に帰ってくる人も。ベンチからは「おいしい酒を飲むよ!」という声援もあり、大人は試合後のビールと焼肉を楽しみに、暑さを跳ね飛ばすように白熱した試合を繰り広げた。

結果は次の通り。

▽準決勝

ムシキング13-0ブラックローゼス

BBT酒乱3-2大槻&co・下克上運動部

▽決勝

ムシキング7-0BBT酒乱 -

箕輪町介護保険事業計画策定委員会

箕輪町介護保険事業計画策定委員会は12日、町役場であった。06年度から3年間の第3期事業計画策定のため委員15人を委嘱し、介護保険の現状と計画策定の予定などを説明した。

介護保険制度は00年度に開始。3カ年ごとに事業計画を作り、本年度は2期目の最終年度になる。

委員は、被保険者、保険医療関係者、女性団体、福祉と健康のまちづくり推進委員会、知識経験者で構成。任期2年。委員長に加藤寿一郎さん(民生児童委員会)、副委員長に荻原弥生さん(女性団体連絡協議会)を選出。委員会は、現在ある在宅介護支援センターの機能を強化して06年度に設置する「地域包括支援センター」の運営協議会も兼ねる。

会議を月1回開き、事業計画を検討。来年1月から2月までに保険料の試算や事業計画案などをまとめ、町長に報告する。

町の介護保険事業の状況は、65歳以上の第1号被保険者は99年度末4742人が04年度末5258人。居宅介護サービス受給者は00年度3514人が04年度5924人、施設サービス受給者は00年度1066人が04年度1593人で年々増加。

介護給付費費用額は00年度6億7051万円が04年度12億717万円に増え、介護保険給付費準備基金保有額は00年度4500万円から04年度1298万円に減っている。 -

箕工未来を育てる会、9月に5万人の署名を県に提出

県教委が示した高校改革プランのたたき台ので統廃合校として校名が挙がった箕輪工業高校の未来を育てる会は(平澤豊満会長)は11日、箕輪町文化センターで会合を開き、箕工の存続を願い集まった5万人の署名を、9月、県に提出することを確認し、県教委に対して、同会と県教委が直接話し合える場の設置を求めていくことを決めた。

今後、育てる会は知事、県教委、第3通学区の高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)に、嘆願書を提出する。委員会への提出は18日。第5回高校改革プラン推進委員会(伊那市)が始まる直前に提出し、知事、県教委に対しては、9月の第1週に、5万人の署名と共に提出する。

また、会の相談役、小林伸陽県議から「会が直接県教委や推進委員会と話し合う機会を設けては」との意見がだされ、その一歩として県教委に話し合いを求めることを決めた。

平澤箕輪町長は「地元工業高校がなくなるということは、工業が盛んな上伊那全体の問題。また、定時制高校の本来的な役割を考えれば、1校に集約することが本当に良いことなのかを考える必要がある」と話した。

また今後は、PTAや同総会を包括する同会が中心に、箕工の存続に関する活動に取り組んでいく。

45/(日)