-

箕輪南宮神社 鹿頭奉納神事

箕輪町木下の南宮神社に伝わる「鹿頭奉納の神事」が11日に行われました。

新型コロナウイルス感染防止の為、子ども達による鹿頭行列を中止し担当区と神社の役員のみで実施しました。

11日は、伊那市の大泉新田や大萱、箕輪町の富田、南箕輪村の大泉の各区長や神社総代およそ30人が神事を行いました。

鹿の頭に見立てた飾り5つを手に持ち、太鼓やほら貝にあわせ境内を歩いていました。

例年は保育園児と小学1年生が、この飾りをかぶり境内を歩く鹿頭行列が行われていましたが、新型コロナにより2年連続で中止となっています。

鹿頭行列は、およそ460年前の大干ばつの時に雨乞いで雨が降ったことに感謝し、鹿を神様に献上したことが始まりとされています。

名前に「福」「大」「富」が付く伊那市、箕輪町、南箕輪村の地区が担当し、天竜川より東側の福島と福与、西側の大泉、大泉新田、大萱、富田が交代で行っています。

今年は西側の大泉、大泉新田、大萱、富田が担当しました。

境内を3周すると神前に鹿頭を供えました。

来年は、東側の2区が担当します。

-

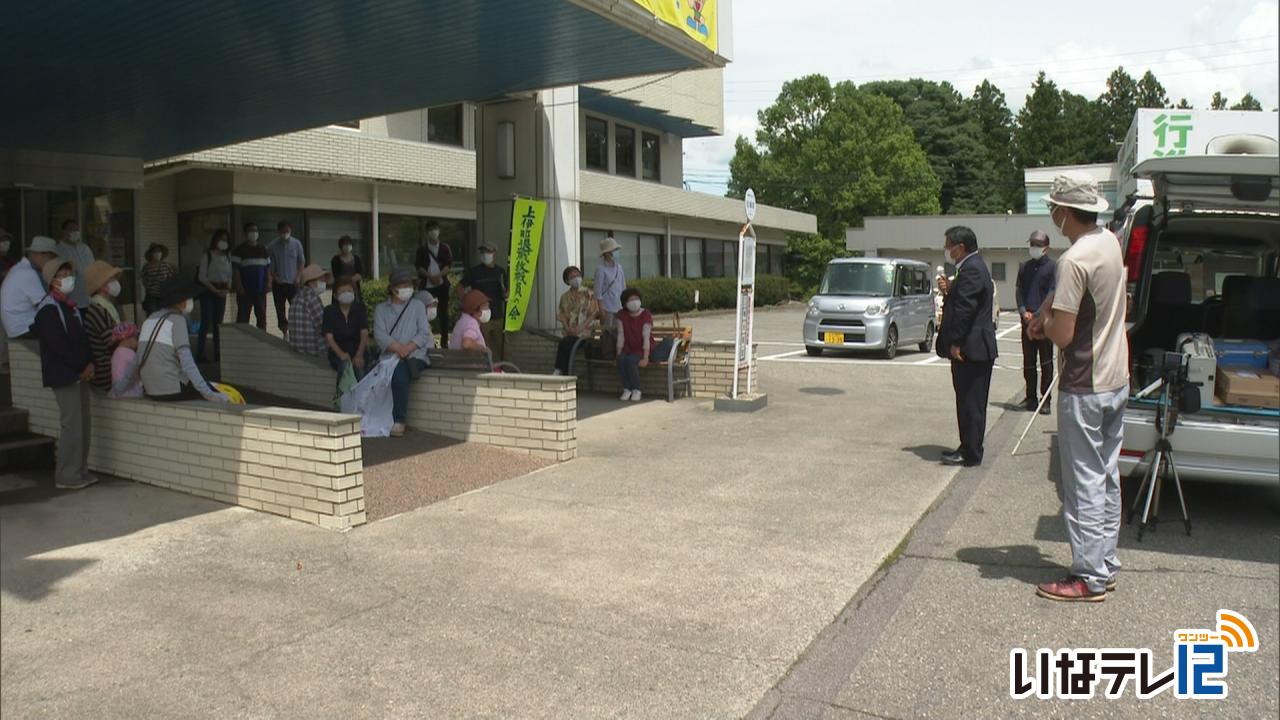

上伊那網の目平和大行進

核兵器の廃絶や反戦を訴える「上伊那網の目平和大行進」が2日と3日に上伊那で行われました。

今年は新型コロナの影響で、上伊那地域では行進は行わず集会のみとなりました。

集会場所の1つ、箕輪町役場にはおよそ25人が集まりました。

白鳥政徳町長は「核兵器の廃絶や反戦に向け、皆さんの力で前へ進めていってほしい」と話していました。

上伊那網の目平和大行進は、上伊那原水協や県教職員組合などでつくる実行委員会が核兵器の廃絶や反戦、核兵器禁止条約への批准を訴え行ったものです。

上伊那8市町村で集会が行われました。

網の目平和大行進は全国で行われていて、8月6日は広島で、9日は長崎でゴールを迎えます。

-

古民家でほうき作り講座

古くから伝わる、ほうき作りの講座が1日箕輪町上古田の古民家で開かれました。

ほうき作りは伝統技能を学んでもらおうと箕輪町公民館が開いたもので住民8人が参加しました。

昭和の時代の農家の雰囲気を味わってもらおうと上古田の古民家が会場となりました。

講師を務めたのは上古田で長年ほうき作りを行っている唐澤正成さんで材料となるほうき草の縛り方について説明していました。

唐澤さんは「ほうき草を固くしばることで丈夫で長持ちするほうきができます。」と話していました。

戦後間もないころは農閑期の冬に農家がほうき作りをしていたということです。

参加者は唐澤さんのアドバイスを受けながら長さ30センチほどの手ぼうきを作っていました。

ほうき作りの講座はあと2回開かれることになっていて手ぼうきを4つ組み合わせ、柄のついたほうきを完成させるということです。

-

東みのわ保育園七夕集会

7月7日は七夕です。

箕輪町の東みのわ保育園では、七夕集会が開かれました。

この日は、東みのわ保育園の園児75人が、七夕を祝いました。

園児たちは、七夕にまつわる織姫と彦星の物語を、光るパネルシアターで鑑賞したあと、歌を歌いました。

会が終わると、教室の外にある笹に、飾りつけをしました。

東みのわ保育園では、8月にこの笹を燃やして、願いが叶うように七夕送りをするということです。

-

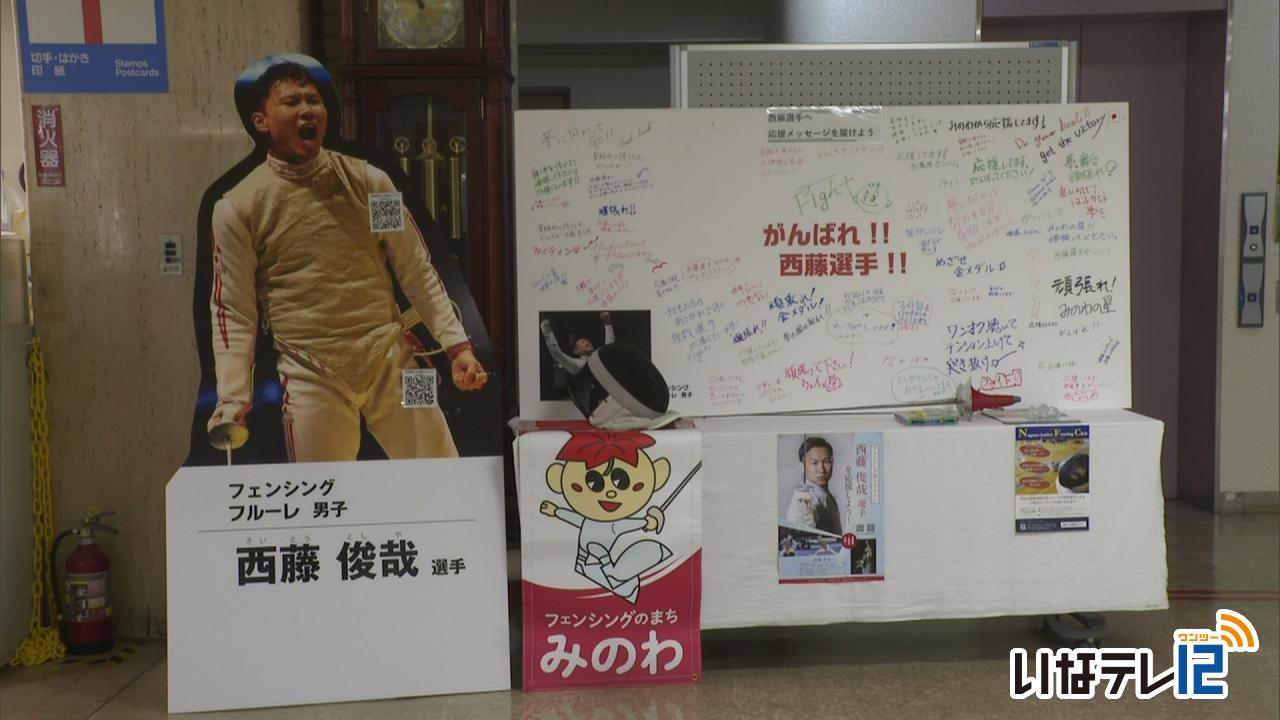

町役場に西藤俊哉選手を応援する寄せ書きボード設置

箕輪町沢出身で東京オリンピックフェンシング競技日本代表の西藤俊哉選手を応援する寄せ書きボードが箕輪町役場に設置されています。

町役場1階ホールには西藤選手を応援する寄せ書きボードや等身大パネルなどが設置されています。

ボードには「夢に向かってGO!!」や「みのわの星!!頑張ってください」など60個ほどのメッセージが書かれています。

ボードの他に、西藤選手が2017年の世界選手権で銀メダルを獲得した時に使っていた道具も飾られています。

これは西藤選手が中学生の時はコーチで、2017年の国体ではチームメイトだった箕輪町役場の河西遼太さんが中心となり設置したものです。

西藤選手のオリンピック出場が決まり、フェンシングのまちみのわを知ってもらうキッカケを作ろうと設置することにしました。

西藤選手は箕輪町沢出身の24歳で、現在は東京を拠点に練習しています。

西藤選手が出場する東京オリンピックフェンシング競技男子フルーレの個人戦は7月26日(月)に、団体戦は8月1日(日)に行われる予定です。

-

箕輪町 地球温暖化対策特別委員会 初会合

二酸化炭素の排出抑制について検討する「箕輪町地球温暖化対策特別委員会」の初会合が、5日に、地域交流センターで開かれました。

5日の会議では、町内の事業者や住民、県の担当者など14人が委員に委嘱されました。

地球温暖化対策特別委員会は、町環境審議会の下部組織として設置されるもので、地球温暖化対策について意見やアイディアを出し合い、アクションプランなどを検討するものです。

箕輪町の温室効果ガス排出量は、2013年度が22万7,000トンだったのに対し、2018年度は18万7,000トンと17%減少しています。

しかし、2030年度までに国は46%の削減を、長野県は60%の削減をそれぞれ目標に掲げています。

委員長には、ニチノウ食品株式会社社長の有賀哲哉さんが選ばれました。

有賀さんは、「目的を明確にして1人でも多くの人が実行できるプランを検討していきたい」と話していました。

年度内にあと4回会議を開き、意見をまとめて来年3月に上部組織の環境審議会に白鳥政徳町長が諮問することになっています。

町では、来年7月にゼロカーボン宣言を行う予定です。 -

箕輪町で長野県フェンシング選手権大会

4日、箕輪町の文化センターで長野県フェンシング選手権大会の男子個人フルーレが行われました。

男子個人フルーレには中学生以上の21人がエントリーしました。

大会は新型コロナの影響で無観客で行われ、試合の様子はオンライン配信されました。

選手たちは飛沫防止のため試合中の発声は行わず試合後の握手はしないなど感染防止対策を徹底して行われました。

男子個人フルーレの結果は優勝が箕輪中学校3年の小池悠太郎さん、準優勝が長野クラブ所属で箕輪町の大野寛務さん、3位が箕輪中学校2年の埋橋匠さんでした。

上位2人までが7月17日から福井県で開かれる全日本北信越大会に出場できます。

4日は他に男子エペ団体と男子フルーレ団体が行われ、エペ団体は箕輪町の長野クラブが優勝、フルーレ団体は箕輪町のチームどすこいわっしょいが優勝しました。 -

箕輪西小学校4年生が浄水場を見学

箕輪町の箕輪西小学校4年生は、社会科の授業の一環として箕輪浄水場で施設の仕組みを、2日に学びました。

この日は、箕輪西小学校の4年生24人が箕輪町長田にある箕輪浄水場を見学しました。

この施設は、箕輪ダムの水を飲料水に利用できるように浄化していて、上伊那5市町村に供給しています。

見学会では、最初に浄水場が水をきれいにする仕組みや、水が流れる仕組みを学びました。

そのあと、汚れた水をきれいにする実験を行いました。

赤いチョークの粉を水の中の汚れに見立て、薬品を入れて固めてろ過しました。

実験のあとは職員が説明をしながら、施設を見学しました。

最後に、浄水場できれいにした水を飲むと、児童たちは「おいしい」「あまい」と声を上げていました。

-

箕輪町郷土博物館 河手文庫を設置

新型コロナ収束が見通せない中、箕輪町郷土博物館では、密集せず静かに資料や専門書を閲覧できる図書コーナーを充実させています。

博物館に入ってすぐ左の図書コーナーに、新たに河手文庫というコーナーを設置しました。

箕輪町出身で2015年に亡くなった河手禎さんにちなんで名付けられたもので、河手さんが寄贈したおよそ7,000冊の書籍の一部を公開しています。

今回は、河手さんが興味を持っていた、民俗学に関する51冊と、鬼や妖怪に関する書籍16冊を見ることができます。

今後は定期的に本を入れ替え、河手文庫のコーナーを更新していくということです。

箕輪町郷土博物館では、コロナ禍の中でも、ここでしか見ることのできない資料や専門書で生涯学習を継続してほしいとしています。

このコーナーのみの利用は無料です。

-

箕輪南小学校音楽会

箕輪町の箕輪南小学校の音楽会が、25日に行われ、児童たちが練習の成果を披露しました。

今年は、新型コロナ対策のため、ステージと客席を離し、合唱は行わずに合奏のみの発表となりました。

また、保護者は演奏が終わるごとに入れ替わり、子どもの演奏時以外は別室で会の様子を見ていました。

最後には、全校で合唱をしました。

-

箕輪南宮神社茅の輪くぐり

箕輪町の箕輪南宮神社で、半年間のけがれや厄を祓う茅の輪くぐりが、27日に行われました。

この日は、箕輪南宮神社の神職2人と総代会のメンバー15人が、新型コロナ終息の願いも込めて、茅の輪をくぐりました。

箕輪南宮神社の茅の輪くぐりは、7月11日まで行われるということです。

-

みのわ振興公社 2期連続の赤字

みのわ振興公社は24日箕輪町のながた荘で株主総会を開き、昨年度の決算を報告しました。

昨年度は新型コロナの影響を受け2期連続の赤字で、赤字額は過去最大の1千8百万円となっています。

みのわ振興公社では町から委託を受けながた荘やながたの湯、などの観光施設を運営しています。

昨年度の営業収入は1億5千万円で経常利益は1千8百万円の赤字でした。

新型コロナによる影響を受けながた荘は、宿泊客が前の年度の半分以下に、日帰り宴会の利用者は1割5分と大幅に落ち込み2千8百万円の赤字でした。

ながたの湯は、入場者数が7割程にとどまり、売店や食堂の利用者も減少した事をうけ、1千万円の赤字でした。

赤字額の半分にあたる2千2百万円を箕輪町が負担したことから、振興公社の決算は1千8百万円の赤字となりました。

みのわ振興公社社長の白鳥政徳町長は「箕輪町にとってながた荘、ながたの湯は観光や町民の憩いの場として大切な施設。コロナの影響が心配されるが、もうひとふんばりし運営をつづけていきたい」と話していました。

-

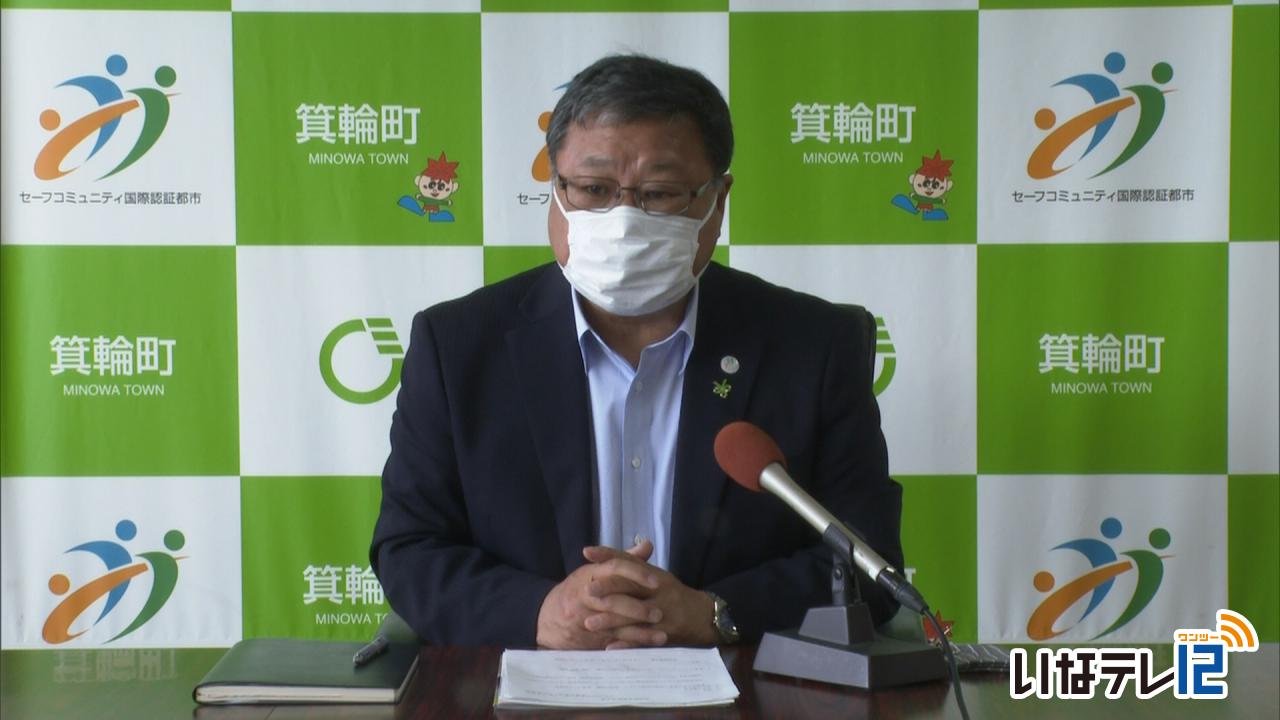

箕輪町 事務処理遅延で職員懲戒処分

箕輪町は、町内の企業が加入する、箕輪町勤労者互助会の会費請求や支払いの事務処理を怠ったとして、担当職員を懲戒処分としました。

N町の発表によりますと、懲戒処分となったのは、20代男性職員です。

会費請求については、令和2年4月以降の互助会の会費請求事務を怠り、174件・総額79万8100円の、会費が未徴収になっていました。

ほかに、共済保険未請求件数は71件、総額157万7千円で、未払い件数は36件、総額130万5千円です。

町は、23日付でこの職員を、減給10分の1 3か月の懲戒処分としました。

また、関係する上司4人のうち、2人を訓告・2人を厳重注意としています。

町長と副町長の監督責任については、次の議会で審議されるということです。

白鳥政徳町長は、「不適切な事務処理についてはお詫び申し上げます。今後は、組織として再発防止策を徹底していきたい」と陳謝しました。

-

箕輪町の戦没者慰霊祭で遺族ら黙とう

明治の西南戦争から太平洋戦争までの戦没者慰霊祭が24日に箕輪町文化センターで行われました。

戦没者慰霊祭は箕輪町社会福祉協議会と町が毎年この時期に行っているもので、式には遺族と来賓およそ45人が出席しました。

全員で黙とうを捧げた後、挨拶した箕輪町社会福祉協議会の唐澤修身会長は「次の世代へ語り継ぐとともに戦争の悲劇を繰り返さないことが残された者の責務です」と式辞を述べました。

白鳥政徳町長は「太平洋戦争から76年が経ち、平和な暮らしがある。去年は新型コロナの影響で開催できず残念だったが、今年は開催できて安堵している」と追悼の言葉を述べました。

箕輪町では明治時代の西南戦争から太平洋戦争にかけて兵士として出兵した602人が犠牲となっています。

参列者たちは戦没者602柱に花を手向け冥福を祈っていました。

箕輪町遺族会の永岡文武会長は「尊い命の犠牲のうえに今の平和があることを忘れてはいけない」と謝辞を述べました。 -

箕輪町成人式8月開催へ

8月15日に行われる箕輪町の成人式に向け、初めての実行委員会が22日文化センターで開かれました。

式の時間を短縮するなど新型コロナ対策を取って行う事が確認されました。

22日の実行委員会には、新成人の有志9人が出席し、役員の選出や開催方針について確認しました。

実行委員長は松島の中村碧登さんに、副実行委員長は松島の髙橋龍ノ介さんと木下の有賀美里さんに決まりました。

箕輪町の成人式は8月15日の午後1時50分から箕輪町文化センターで行われる予定です。

新型コロナ感染防止対策として、新成人の意見発表を例年の2人から1人に減らし、祝電披露は会場内での掲示のみとします。

密をさけるため受付時間を区切って行う他、出席者は健康チェックシートの提出が必要となります。

開催の最終判断は8月10日に実行委員会で行います。

上伊那の感染警戒レベルが4以上の場合や、県内の感染状況によっては来年1月に延期するとしています。

今年度、箕輪町で成人を迎えるのは男性160人、女性137人の、合わせて297人です。

-

箕輪町64歳以下のコロナワクチン接種予約始まる

箕輪町の64歳以下の新型コロナワクチン接種の予約が21日から始まりました。

原則インターネット予約で、利用できない人向けに役場に予約窓口を設けたほか専用電話でも受け付けています。

対象となるのは町内の16歳から64歳以下のおよそ13,000人です。

予約は基礎疾患のある人が優先となっています。

希望する1回目の接種日と会場を設定すると、2回目は3週間後に自動的に設定されるということです。

インターネット予約は町ホームページ内のワクチン接種予約ページで24時間受け付けています。

受付窓口は7月30日まで開設していて、平日の午前8時30分から午後5時までとなっています。 -

箕輪町地域おこし協力隊 新たに1人任命

箕輪町の地域おこし協力隊の委嘱式が、16日に役場で行われ、新たに1人が任命されました。

新たに任命されたのは、神奈川県出身の鶴﨑智子さんです。

この日は、白鳥政徳町長から委嘱状が手渡されました。

鶴﨑さんは、茨城県を中心に、学習支援やシニアサービス事業を行う会社と、障害者を支援するNPO法人の代表を務めるなど、福祉の分野に力を入れています。

鶴﨑さんは、「福祉の経験を活かして、頑張っていきたい」と話していました。

白鳥町長は、「様々の分野からのアプローチを期待しています。」と話していました。

鶴﨑さんの任期は最長で3年です。

-

高校生へおにぎり無料配布 再開

箕輪町の地域住民や箕輪進修高校の生徒などでつくる「木下に新しい居場所をつくろう実行委員会」は、上伊那地域の新型コロナの感染警戒レベルが引き下げられた事を受け、1か月ぶりにおにぎりの無料配布を再開しました。

午前7時47分JR飯田線の木ノ下駅に駒ヶ根方面行の電車が到着すると、地域住民らが高校生に声をかけ手作りのおにぎり80個とフェイスタオル80枚を手渡していました。

タオルは県内で生活困窮者の支援を行う「NPO法人ホットライン信州」が企業から譲り受けたもので、おにぎりと一緒に配布する事にしました。

おにぎりの無料配布は、上伊那地域の新型コロナ感染拡大に伴い先月19日以降は中止していましたが、警戒レベルが引き下げられたことから1か月ぶりに再開しました。

実行委員会では夏休み期間中は、高校生に加え、小学生や中学生への支援を行っていきたいとしています。

-

劇団歩 特別公演「夕鶴」

箕輪町文化センター付属劇団歩の特別公演が、12日と13日の2日間行われました。

今回の演目は木下順二作の「夕鶴」です。

鶴の恩返しを題材にした物語で、鶴の「つう」とその夫「与ひょう」が登場します。

「つう」が自らの羽で作った織物は高く売れ、次第に与ひょうは金に執着していくようになります。

歩には、箕輪町を中心に12人が所属しています。

公演は新型コロナ感染防止のため、定員の半分に制限を設けて上演されました。

演出の飯島岱さんは「コロナ禍だからこそ良い芝居を作ろうと取り組み、それぞれが丁寧に演じることができた」と話していました。

-

箕輪町議会で一般会計補正予算案など可決

箕輪町議会6月定例会が14日に開かれ、提出された15議案すべてが原案通り可決されました。

また14日は今年度の一般会計補正予算案など5議案が追加提出され、4議案が可決され閉会しました。

最終日の14日、新たに2,160万円を追加する一般会計補正予算案など5議案が提出されました。

主な事業として新型コロナの影響を受けた町内の飲食業や宿泊業、冠婚葬祭業、またはその取引業者に対する家賃の一部支払いに1,500万円。

テイクアウトマーケットの開催など町内飲食店の売り上げを応援する取り組みの一部を補助する事業に300万円などとなっています。

追加された議案のうち教育現場での感染症予防対策予算の拡充を求める意見書を内閣総理大臣などに提出する議員提出議案については否決されました。 -

火災訓練に合わせて地域貢献

箕輪町消防団第五分団は13日、火災訓練に合わせて用水路を清掃する地域貢献活動を行いました。

箕輪町福与の福与グラウンド前で道路下の用水路にたまった土を、放水した水の圧力で取り除いていました。

この地域貢献活動は消防団の放水や伝達訓練を兼ねて行われたものです。

道路の下を通る用水路は約7メートルで、たまった土を取り除くことができないため水の出が悪く地元の農家を困らせていたということです。

消防団は貯水タンクからホースをつなぎ水圧を徐々に上げていました。

農家は水圧により押し出された土を取り除き、地元消防団の活動に感謝していました。

-

コロナワクチン集団接種 中病が医師派遣

南箕輪村が今月下旬から予定している新型コロナワクチンの集団接種で、伊那中央病院から医師と看護師の派遣を受け実施していく計画です

これは9日開かれた村議会で藤城栄文村長が議員の質問に答えたものです。

藤城村長は今月下旬から予定している集団接種では、伊那中央病院から医師と看護師の派遣を受け実施していくと答えました。医師などの人数は現在調整中だという事です。

なお中央病院によりますと、伊那市や箕輪町にも医師や看護師を派遣する予定で、伊那市は19日から、箕輪町は調整中だという事です。

また村では64歳以下のワクチン接種について、7月1日から基礎疾患のある人を対象に自己申告の受付を始めるという事です。

-

新型コロナワクチン 箕輪町と南箕輪村が接種状況を報告

箕輪町と南箕輪村は、65歳以上の高齢者の新型コロナワクチンの接種状況を7日に、公表しました。

1回目の接種率は、箕輪町が53.3%、南箕輪村が33.4%となっています。

箕輪町は、65歳以上の高齢者およそ7,700人が対象です。

6日現在、1回目は4,095人で接種率は53.3%、2回目は1,587人で接種率は20.7%となっています。

南箕輪村は、65歳以上の高齢者およそ3,900人が対象です。

5月末現在、1回目は1,364人で接種率は33.4%、2回目は406人で接種率は8.5%となっています。

箕輪町、南箕輪村ともに、65歳以上へのワクチン接種について、7月中に終わらせる計画です。 -

トラビスジャパンが収穫したサクランボ販売

箕輪町の観光業、トラビスジャパン株式会社は山梨県の農園でバスの運転手たちが収穫したサクランボの販売を3日から始めました。

サクランボは3日の朝収穫したもので、トラビスジャパン本社前や県内営業所など6ヵ所で販売しています。

トラビスジャパンは山梨県南アルプス市にある農園でサクランボ狩りツアーを予定していました。

しかし新型コロナの影響でツアーが中止となったことから、バスの運転手が農園を訪れ収穫とパック詰めを手伝いました。

それを持ち帰り全部で180パック販売したということです。

合わせて、メロン狩りツアーを予定していた愛知県渥美産のメロンを取り寄せて販売しました。

サクランボはMサイズが税込み1パック800円、Lサイズが税込み1,000円です。

メロンは大玉が税込み2,900円、特大が3,200円です。

サクランボは6月下旬まで午後1時からトラビスジャパン本社で、午後5時から伊那市山寺の赤から伊那店で毎日販売します。

メロンは8月頃までトラビスジャパン本社で販売します。 -

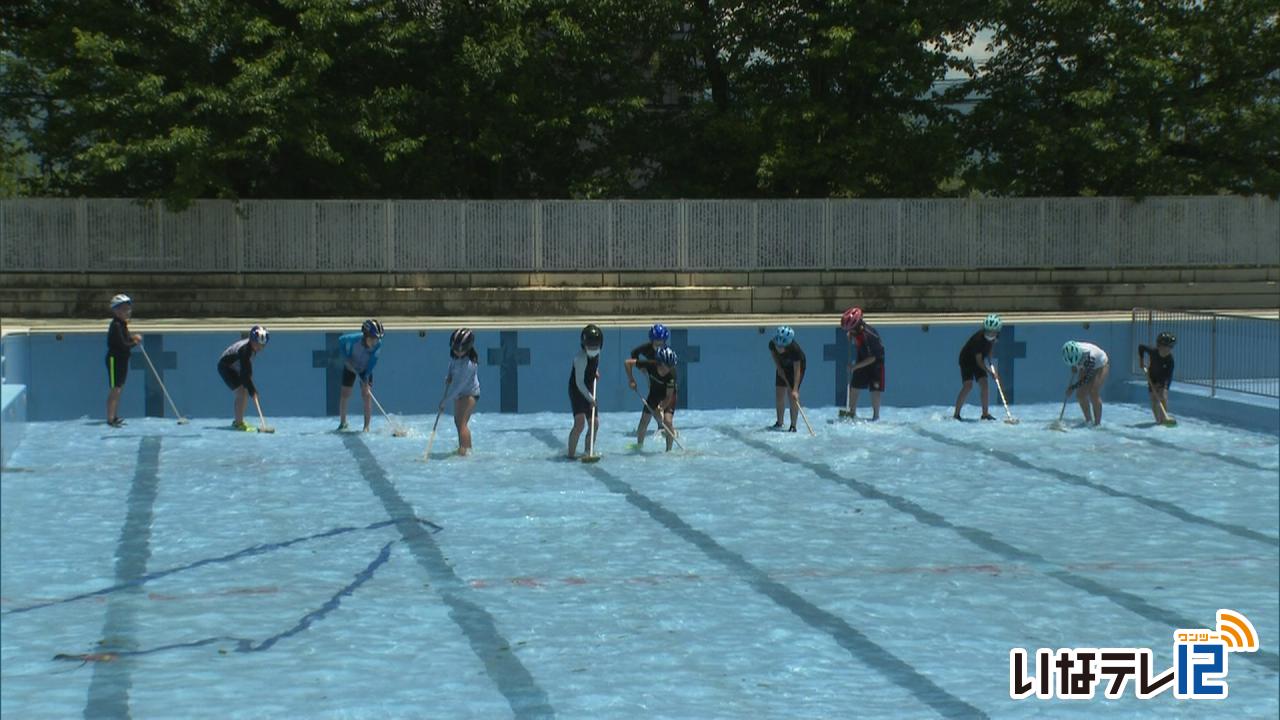

箕輪西小学校5年生 プール清掃

箕輪町の箕輪西小学校5年生は11日のプール開きに向けて、プール清掃を1日行いました。

1日は3・4時間目に5年生12人が清掃を行いました。

デッキブラシで壁の汚れを落とす児童やタワシで汚れをこする児童がいました。

箕輪西小学校では毎年プール開きを前に清掃を行っています。

1日の伊那地域の最高気温は午後3時25分現在27.4度まであがり、子どもたちは水遊びをして楽しんでいました。

プール開きは11日で、夏休みの前まで授業を行う予定です。

-

南箕輪村 人口増加数・率ともに県内トップ

去年10月1日現在で実施した令和2年国勢調査の結果南箕輪村が人口増加数、人口増加率ともに県内でトップとなりました。

人口が増加した市町村のうち増加数が最も多い南箕輪村は前回調査が行われた平成27年と比べて754人増で人口は1万5,817人となっています。

次いで茅野市が588人増、御代田町が379人増となっています。

増加率では南箕輪村が5%で最も高く、次いで御代田町が2.5%、原村が1.6%となっています。

伊那市は2,160人減で人口は6万6,111人、増減率はマイナス3.2%。

箕輪町は260人減で人口は2万4,981人、増減率はマイナス1%となっています。

県全体では4万9,121人減で人口は204万9,683人で増減率はマイナス2.3%となっています。

-

箕輪町議会 補正予算案など15議案を提出

箕輪町議会6月定例会が31日開会し、今年度一般会計に1億5,000万円を追加する一般会計補正予算案など15議案が提出されました。

主な事業のうち、新型コロナ関連として小中学校の修学旅行・臨海学習のバスの増便に108万円、議場用のパーテーション購入と議員席のレイアウト変更に伴うマイク移設などに83万円などとなっています。

他に、木下保育園の外構工事費増額に4,500万円、脱炭素社会の実現に向けた取り組みとしてエコバッグなどの啓発用物品の製作に440万円などとなっています。

箕輪町議会6月定例会は、6月7日、8日に一般質問、14日に委員長報告と採決が行われます。 -

箕輪町DX(デジタルトランスフォーメーション)推進会議の初会合

箕輪町は、人工知能AIなどのデジタル技術を生活に役立てる、DX・デジタルトランスフォーメーション推進会議の初会合を、26日に役場で開きました。

初会合には、職員25人が出席し、今後の計画について話し合いました。

DX・デジタルトランスフォーメーションは、日本語に訳すと「デジタル変革」です。

AIや高度な通信システムなどの技術を使って事務作業やサービスの効率化をはかり、社会や暮らしを便利にする取り組みのことです。

役場は、DXの推進によって住民の暮らしと町政の業務効率化を目指し、4つのワーキンググループを立ち上げました。

公共施設の予約システムについて検討するグループ・文書管理システムを検討するグループ・窓口での住民の負担を軽減するスマート窓口のワーキンググループ・電子決済の拡充について検討するグループです。

今後は、情報収集や課題整理を行い、DX推進の方針を検討していくということです。

-

飲食店勤務者の無料PCR検査始まる

新型コロナウイルスの感染警戒レベルが5となっている上伊那5市町村の飲食店で働く人たちを対象にした長野県の無料PCR検査が27日から始まりました。

伊那市と駒ケ根市の2か所で行われ伊那市は伊那市営野球場が会場となりました。

ドライブスルー方式で行われ検査に訪れた人たちが検査方法について説明を受けていました。

検体となる唾液を採取するもので結果について伊那市内の店舗は陽性の場合のみ3日以内に保健所から連絡が入りそれ以外は結果にかかわらず連絡があるということです。

上伊那地域は今月13日から19日にかけて人口10万人当たりの新規陽性者数が22.27人となり県の基準により20日に伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村、宮田村がレベル5にひきあげられました。

また変異株の検査で12人中11人が陽性となり変異株への置き換わりが急速に進んでいるということです。

これらから県は該当地域で酒類を提供する飲食店に午後8時までの時短営業を要請しています。

飲食店に勤務している人を対象にした無料のPCR検査は予約制で土日を除く来月1日まで行われます。

-

みのわ祭り 企画案示す

7月31日に開催が予定されている2021みのわ祭りの実行委員会が24日産業支援センターみのわで開かれました。

24日は実行委員25人ほどが出席し、今年度初めての実行委員会が開かれました。

これまでに執行部会で祭りの方向性について検討が進められてきました。

今年のみのわ祭りは7月31日(土)に町役場・文化センター・地域交流センター周辺で行い、新型コロナ感染拡大防止のため町民おどりは行わないという方針が出されています。

24日は企画の案が示されました。

企画の案では、納涼花火大会、ケーブルテレビやインターネットによる特別番組の放送、町民が制作に参加できるモニュメント作り、テイクアウトマーケットなどの当日の集客イベントの4つが出されています。

開催にあたり、実行委員会では中止基準を設けていて、集客イベントは県の特別警報Ⅱの発出で中止、それ以外の企画は緊急事態宣言発出で中止としています。

去年のみのわ祭りは、新型コロナ感染拡大防止のため中止となっていて、今年は2年ぶりの開催となります。

次回は来月14日に実行委員会が開かれ、企画の内容や会場のレイアウトなどを決めるということです。

227/(火)