-

宮坂組 義援金120万円送る

南箕輪村の株式会社宮坂組は、今回の地震の被災地に対し120万円の義援金を送りました。

17日は、宮坂組の宮坂道廣社長などが、南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に義援金を手渡しました。

宮坂組では、11日の地震発生直後から、社員らが何か役立つ事がないか話し合い、募金を行ってきました。

宮坂社長は、「今、出来る事をした。少しでも被災された方達の役にたてば」と話していました。

唐木村長は、「ありがたい、支援の輪を広げていきた」と話していました。

なお、伊那市では、17日までに集まった義援金1,114万円を、日本赤十字社長野支部に送金したということです。 -

箕輪町保育園9園から7園へ

箕輪町は、平成32年度までに、保育園の数を現在の9園から7園にする整備計画方針案を、14日、示しました。

箕輪町保育施設整備計画方針案は、14日、開かれた、箕輪町議会全員協議会で示され、町側から、議員に説明が行われました。

整備計画方針案では、現在町内にある保育園9園のうち、沢、おごち、長岡、木下北、木下南保育園について、統廃合や建て替えを行うとしています。

施設整備計画案のうち最優先は、おごち保育園と長岡保育園を統合し、新しい保育園を箕輪東小学校の近くに建設する事となっています。

次は、木下北保育園と木下南保育園を統合し、新しい保育園を木下南保育園など、用地取得に費用がかからない場所に建設。

他は、沢保育園の建て替えとなっています。

町では、増加する未満児保育や長時間保育の要望に答え、計画的な建て替えと、効率的な保育園運営を実施していきたいとしています。

保育施設整備計画方針案については、今後、区や保護者などから広く意見を聞き、整備計画を策定する事になっています。 -

みのわ祭り予算700万義援金にしたい考え示す

箕輪町の平澤豊満町長は、今年のみのわ祭りを中止し、関連予算700万円を東日本大震災の被災地へ義援金として届けたい考えを示しました。

14日、町議会3月定例会が開かれ、冒頭、議員や理事者、職員全員が、犠牲者の冥福を祈り黙とうを行いました。

その後行われた挨拶で平澤町長は、今年のみのわ祭りを中止し、関連予算700万円を義援金として届けたい考えを示し、「被災者の気持ちになり厚い支援をしていきたい」と話しました。

祭り開催については、早いうちに実行委員会を開き、決定したいとしています。 -

寺平氏事務所開き~上伊那郡区~

長野県議会議員選挙上伊那郡区に立候補することを表明している、新人の寺平シュウコウさんの陣営は12日、箕輪町内で事務所開きを行いました。

上伊那郡区には定数2に対し現職2人、新人1人の3人が立候補を表明しています。

このうち、出馬表明をしている新人の寺平シュウコウさん陣営は箕輪町内で事務所開きを行いました

箕輪町松島に設けられた選挙事務所には支持者およそ40人が集まりました。

寺平さんは「信州型事業仕分けを推進し、県の財政の改善に向け議員報酬の半減させることが必要」と訴えました。 -

「愛来里」の店名が「にこりこ」

来月下旬にリニューアルされる箕輪町の農産物直売所「愛来里」の店名が「にこりこ」に変わります。

これは、7日開かれた出荷会員説明会で発表されました。

にこりこの店名には、お客さんが直売所へ来て笑顔になるようにという思いが込められています。

説明会では、出荷に関する規定などが参加者に説明されました。

それによりますと、リニューアル後は、生産者の負担を軽くするため出荷にかかる手数料をこれまでの15パーセントから10パーセントに引き下げます。

出荷時間は統一されますが、直売所に来ることができない高齢者などの生産者に対しては、必要に応じて店側が集荷するとしました。

7日は、農家など116人が出席しました。

直売所を運営するみのわ振興公社は、3月20日と21日に町産業会館で会員申込受付を行うとしています。 -

箕輪西小学校 6年生に感謝する会

箕輪町の箕輪西小学校で8日、6年生に感謝する会が行われました。

感謝する会では、各学年が6年生15人との思い出などを発表しました。

4年生は、全校生徒の数や図書館の本の数など、それぞれが考えた学校に関する○×クイズを出していました。

2年生は、6年生にエールを送りました。

最後に6年生が手作りした雑巾を在校生に手渡しました。 -

箕輪町木下の造園会社小池造園 銀賞を受賞

箕輪町木下の造園会社小池造園は、3月4日と5日に山口県で開かれた第1回全国造園技能競技大会で準優勝にあたる銀賞を受賞しました。

銀賞を受賞したのは、小池守さん、小池健太郎さん、原健吾さんの3人です。

全国造園技能競技大会は、庭作りの技術を争うもので、全国から20組が出場しました。

大会は、3人1組になり、同じ条件で広さ24平方メートルの庭をつくります。

小池さんらは「過去・現在・そして未来へ緑」をテーマに、現代の新しい庭作りを心がけたと話します。

小池造園では、「今後もお客さんのイメージに合うよう、品質の高い庭づくりをしていきたい」と話しています。 -

箕輪町で来月から病児保育スタート

箕輪町は来月1日から、保育園などでは受け入れられない病気の子どもを預かる病児・病後児保育をスタートします。

市町村として病児保育に取り組むのは、上伊那で初めての試みです。

これは8日に開かれた箕輪町議会3月定例会の一般質問で議員の質問に平澤豊満町長が答えたものです。

病児・病後児保育は、保育園などでは受け入れることができない病気の子どもや、回復期の子どもを預かるサービスです。

町が住民を対象にニーズ調査を行ったところ、保育園に子どもを通わせている保護者の42%から病児・病後児保育への要望があったことから、予算案を今議会に提出しました。

病児・病後児保育は南箕輪村と一緒に取り組む計画で、市町村として病児保育に取り組むのは、上伊那では初めてです。

施設は、すでに職員の子どもを対象とした病児保育に取り組んでいる箕輪町の上伊那生協病院の施設を利用します。

対象となるのは、1歳から9歳の子どもで、最長で7日間、利用することができます。

利用料は1日3千円、利用時間は午前8時から午後6時までの予定です。

今議会の承認・可決を経て、実施していくことになっています。 -

セーフコミュニティ推進室設置へ

箕輪町は、4月1日付で、新たにセーフコミュニティ推進室を設置する予定です。

これは、7日開かれた、町議会3月定例会の一般質問の中で、議員の質問に対し、平澤豊満町長が答え明らかにしました。

箕輪町では、平成24年5月を目標に世界保健機関が定めるセーフコミュニティの認証取得を目指しています。

推進室は4月1日付で、総務課内に設置され、町の危機管理や安全管理等を幅広く担当する事になっています。

室長には、3月末で長野県警を退職する警備部長が就任する予定です。

平澤町長は「組織を固め、認証に向け取り組んでいきたい」と話していました。

別の議員からは、来年度から新たにスタートする、「元気はつらつみのわの大先輩事業」について質問がだされました。

外出支援金や、みのちゃんバスの乗車料金無料、ポイントによる地域通貨などのサービスを受けるには、高齢者クラブに入会が前提となっている事について、入会者とそうでない人では、行政サービスに不公平が生じるのではとの意見が出されていました。

平澤町長は、「ケースバイケースで対応すると共に、なぜ高齢者クラブに入会しないのか、分析していきたい」と答弁していました。 -

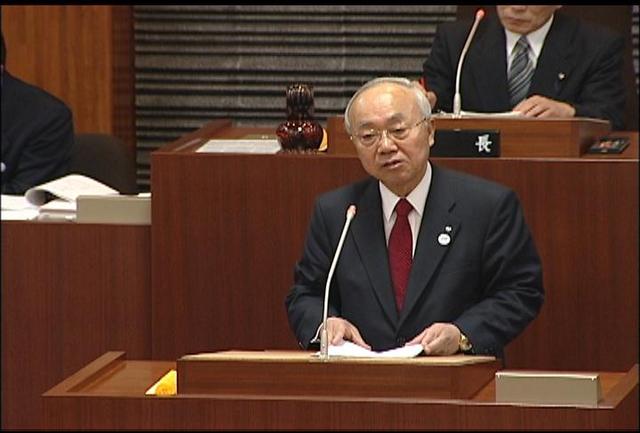

小学生が議会を見学

箕輪中部小学校の6年生は、7日、町議会の様子を見学しました。

議場に入ってきたのは、箕輪中部小学校6年3組の児童です。

中部小の6年生は、去年10月の修学旅行で、国会議事堂を見学し、国の政治の仕組みについて学びました。

今回は、自分たちが生活している、身近な町について勉強しようと、町議会の見学を行いました。

議場に入ると子ども達は、議員や町長のやり取りを、真剣な表情で見ていました。

見学を終えた児童達は「町の事について、真剣に話あっていると感じた」や、「もう少しわかりやすい言葉なら理解しやすいです」と話していました。

6年3組担任有賀文教諭は、「今回の見学をきっかけに、生活や学校をより良くする事について、考えるきっかけになれば」と話していました。

上島貞一議長は、「子ども達の見学は新鮮だった。議会について少しでも理解してもらえれば。」と話していました。

町によると、小学生が議会を見学したのは、初めてのケースではと話していました。 -

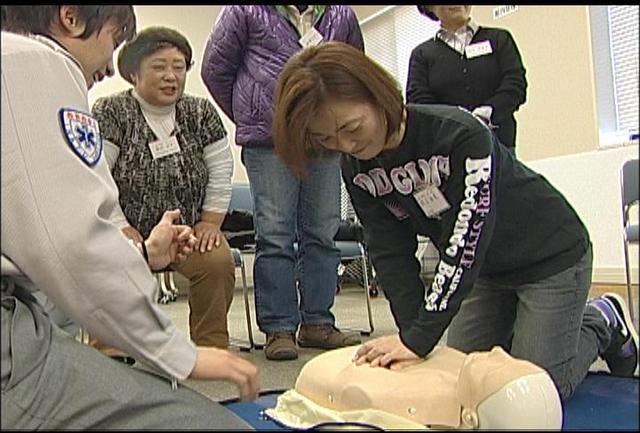

外国人対象のAED講習会

箕輪町に住む外国人を対象にしたAEDの講習会が、5日、箕輪町文化センターで開かれました。

この日は、箕輪町国際交流協会の日本語教室に通うブラジル人やベトナム人など、およそ20人が参加しました。

箕輪町では、誰でも安心して住める町づくりに向けて、セーフコミュニティ認証取得を目指し様々な取り組みを行っています。

箕輪町国際交流協会では今回、外国人の人達にも安心して暮らしてもらえるようにと、AED講習会を開きました。

参加した外国人は、AEDの取り扱いなどについて、箕輪消防署の職員から指導を受けていました。

現在箕輪町には、全人口の4%にあたる千人の外国人が暮らしていて、ほとんどの外国人がAEDについては知らないということです。

ある外国人は「万が一の時に必要になる。勉強できて良かった」と話していました。

箕輪町国際交流協会では、外国人からの要望があれば、今後も講習会などの開催を計画したいとしています。 -

読み聞かせボランティア交流会

伊那市や箕輪町の学校などで読み聞かせをしているボランティアの交流会が25日、伊那市高遠町の信州高遠青少年自然の家で開かれました。

交流会は、日頃小学校や図書館単位で活動している読み聞かせボランティアが一堂に集い、交流することで情報交換や研さんの場にしてもらおうと、伊那図書館と青少年自然の家が年1回、去年から開いているものです。

この日は、伊那市や箕輪町で活動している40人ほどが参加し、木曽檜を使ったマイ箸づくりをしました。

参加者たちは、「子どもやお年よりにどんな本を読めばいいか教えてほしい」「子どもと接する時間を大切にしている」などと自己紹介しながら、檜を紙ヤスリで削っていました。

ある参加者は、読み聞かせの時に毎回行なっているという手話を取り入れたあいさつを披露していました。

伊那図書館では、「それぞれ抱えている悩みや疑問を共有することで、普段のよみきかせに生かせるヒントが見えてくるはず」と話しています。 -

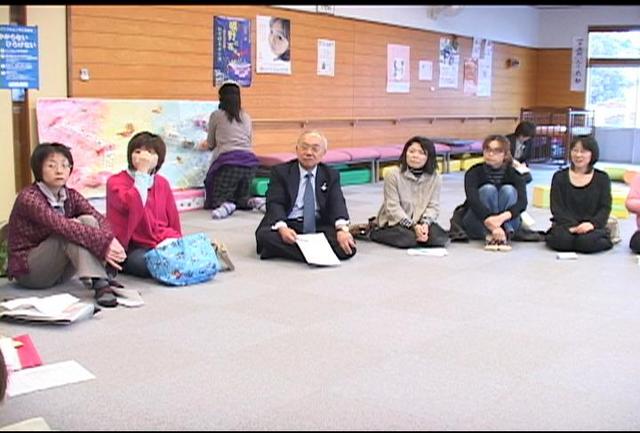

箕輪町地域子育て協議会 町長との意見交換

箕輪町の母親などでつくる箕輪町地域子育て協議会は、平澤豊満町長との意見交換を28日、町子育て支援センターで行いました。

28日は、町内の16サークルの代表者などおよそ20人が集まり、平澤町長と初めての意見交換を行いました。

子育て中の母親の意見をきいてもらいたいと、町に呼びかけ実現したものです。

母親らは、「公園に遊具や日陰が少ない」「子どもに本を読み聞かせられるようなスペースの設置など、図書館の整備に力を入れてほしい」といった、要望が出されていました。

母親らは、率直な意見を聞いてもらえる貴重な機会だったとして、今後もこのような機会を設けていくとしています。 -

みのわ町スイミングプール廃止へ

箕輪町は、町営のみのわ町スイミングプールを廃止する方向で検討を進めています。

みのわ町スイミングプールは、昭和45年に、50メートルプールが、その後、昭和51年までに25メートルプールと幼児用が整備されました。

しかし、利用者は年々減少、今年度は利用料収入から維持管理費を差し引いた金額は、およそ200万円の赤字となっています。

また、老朽化も激しく、修理費が大幅に増える状況となっていて、50メートルプールは平成20年から使用中止となっています。

町では、利用者の減少などニーズが変化している事から、プール利用について、来年度から休止したいとしています。

跡地利用については、今後検討が進められることになっています。 -

住宅用火災警報器設置呼び掛け

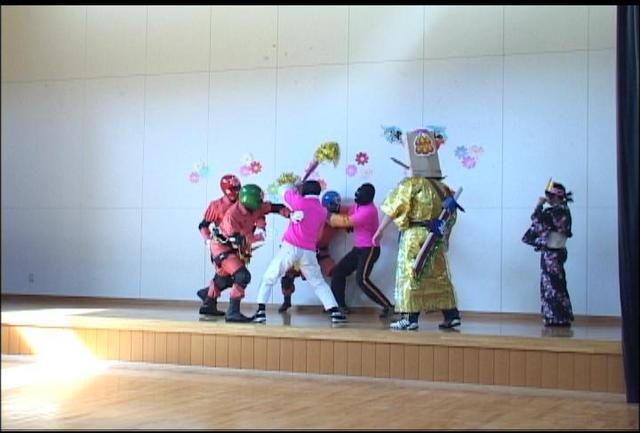

春の火災予防運動期間中の3日、箕輪消防署の署員が保育園で寸劇を披露し、住宅用火災警報器の設置を呼びかけました。

箕輪消防署の署員8人が、松島保育園を訪れ、寸劇を披露しました。

劇は、火事を起こす悪者、全焼怪人スモーカーが現れ、保育園にいたお姫様を誘拐し、保育園を燃やそうとします。

そこへ、消防戦隊ジュウケイジャーが登場し、火災警報器や消火器などで怪人を倒し、保育園を火事から守るというストーリーです。

園児は、夢中になってジュウケイジャーを応援していました。

火事を防いだジュウケイジャーは、「家に火災警報器をつけましょう」と呼びかけていました。

箕輪消防署によりますと、町内の住宅用火災警報器の設置率はおよそ69%です。

保育園での劇の上演は今回が初めてで、署員は、「劇を楽しみながら、火災警報器に関心を持ってほしい」と話していました。 -

箕輪町議会3月定例会開会 27議案提出

箕輪町議会3月定例会が1日開会し、平成23年度の一般会計当初予算案を含む27議案が提出されました。

一般会計当初予算案には、新たに実施を予定している「病児・病後児保育」の事業費として40万8千円が盛り込まれています。

「病児・病後児保育」は、病気中や病み上がりの子どもを医療機関と連携した安全な場所で保育するというものです。

この「病児・病後児保育」については、南箕輪村でも実施する予定で、開始時期や委託先など足並みをそろえていくということです。

箕輪町では、料金や開始時期については今後検討していくということです。

箕輪町議会は、7日、8日に一般質問、14日に委員長報告、採決し閉会する予定です。 -

箕輪町農産物生産組合 解散

箕輪町大出の農産物直売所愛来里がリニューアルされます。

経営がみのわ振興公社に移管されることに伴い、これまで運営してきた箕輪町農産物生産組合が28日、解散しました。

28日は箕輪町のながた荘で感謝の会が開かれ、組合員や町の関係者などおよそ100人が集まりました。

農産物直売所愛来里は、農業振興を目的に、町が平成9年に開設。

生産者などでつくる町農産物生産組合に運営を委託し、およそ200人の組合員らが、野菜や果物を持ち寄り販売してきました。

多い年には、総売上高が5千万円を超え、今年度も4千7百万円の売り上げがありました。

しかし、近年は生産者本位で出荷され、客のニーズに対応できていないことや、組合員の高齢化などが課題となり、来年度から経営をみのわ振興公社に移管することになりました。

4月下旬のリニューアルオープンを目指し、現在、愛来里北側では、町が取り組んでいるグリーンツーリズム事業の一環で、加工場や交流施設が建設されています。

また、東側の農地には、JA上伊那がブドウやサクランボの苗木を植えるなど、観光農園の整備が進められています。

町では、今後リニューアルオープンした愛来里に出品する会員を上伊那各地から募集していく考えで、来月7日には町地域交流センターで出荷会員募集説明会を開く予定です。 -

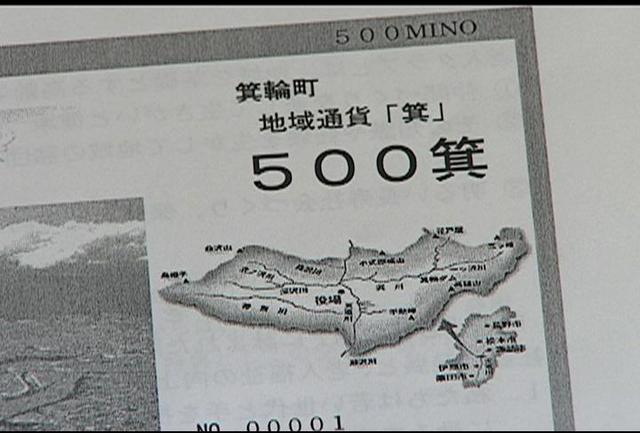

高齢者対象の地域通貨「箕」発行へ

箕輪町は、概ね65歳以上のお年寄りを対象にした地域通貨「箕」を4月から発行します。

1箕は、1円で、箕輪町内の協力店で使用することができます。

デザインについては、現在検討されています。

箕輪町は、平成23年度予算案に元気はつらつ箕輪の大先輩事業、625万円を計上しました。

地域通貨の発行は、その一環で、長寿クラブ会員が運動したり、ボランティア活動をしたりするとポイントがもらえ、500ポイント単位で箕と交換します。

1ポイントは、1箕なので、500ポイントは、500箕、つまり500円券となります。

運動は、10ポイント、仕事をすると10ポイント、公民館講座を受講すると10ポイント、花壇作りや読み聞かせなどのボランティア活動は、20ポイント、新規に長寿クラブに加入すると500ポイントです。

1年間の上限は、3,000ポイントで、有効期限は、発効日から3年以内となっています。

箕輪町では、高齢者が健康で自己研鑽に励むことで、更なる地域の連帯と絆の強化を図りたいとしています。 -

劇団「歩」26・27日に公演

箕輪町文化センター付属、劇団「歩」の公演「曠野に在りて」が今月26日と27日に開かれます。

22日は箕輪町文化センターで団員らが通し稽古を行いました。

公演、「曠野に在りて」は、宮澤賢治の「銀河鉄道の夜」などをもとに、作られた舞台です。

ステージは電車の寝台をイメージして作られ、そこに偶然乗り合わせた人たちが、互いの生き方に同調したり、批判したりしながら、物語が進んでいきます。

今回の公演には、劇団「歩」ほか、伊那舞台や南信協同のほか、高校生の演劇部などからも出演しています。

劇団「歩」では、「いろいろな人の人間群像を描いた作品。次から次に台詞がとびかうので、理屈ではなく、直感を大切にして見てもらいたい。」と話しています。

劇団「歩」の公演「曠野に在りて」は、26日と27日に箕輪町文化センターで開かれ、入場料は大人1000円、高校生以下500円となっています。 -

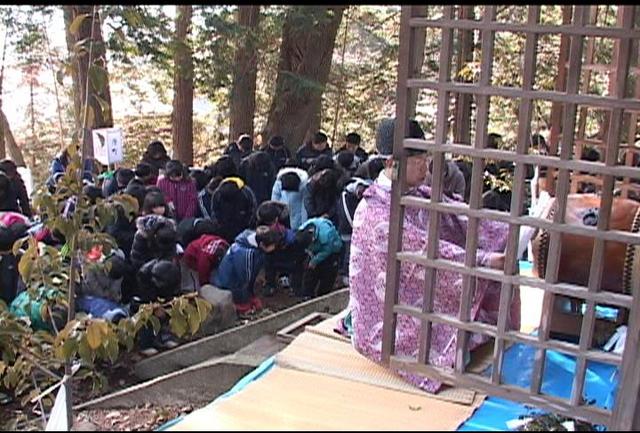

箕輪町木下で天神様祭 学業成就を祈願

学問の神様に、この1年の学業成就を祈る天神様祭が20日、箕輪町で行われました。

木下区上の段常会にある天神様を祭る社で神事が行われました。

木下区青少年健全育成会は毎年、天神様祭を行っていて、今日は小学生を中心におよそ200人が集まりました。

社には、学問の神様とされる菅原道真を奉っていて、命日の2月25日に合わせ各地で祭りが行われています。

集まった子どもたちは、頭を下げ、学業成就を祈っていました。

育成会の今井幸信会長は「日頃の努力があって、神様に学業成就をお願いしているので、これからも勉強に励んでほしい」と話していました。 -

シルバー人材会員作品展

伊那広域シルバー人材センターの会員による作品展示会が、伊那市西町の伊那ワークプラザで開かれています。

会場には、会員100人の作品およそ200点が展示されています。

会員同士の親睦を深めようと毎年行われていて、今年で18回目です。

シルバー人材センターのサークル活動の作品や、個人の趣味の作品で、木彫、写真、書道、編み物などが並びました。

展示会のために作った作品も多く、近作、力作がそろっているということです。

シルバー人材センター会員作品展示会は24日まで、伊那市西町の伊那ワークプラザで開かれています。 -

洋らん展示会 250点並ぶ

19日は二十四節気の一つ、雨水です。雪から雨に変わり、雪が解け始めるころとされています。

箕輪町富田のガーデン和らぎでは、洋らんの展示会が19日から始まりました。

展示会は、上伊那を中心とした愛好家でつくる、洋らんの花を咲かせる会が毎年開いていて、今年で10回目になります。

会場には、会員およそ70人が育てたカトレアやシンビジウムなど250点が並んでいます。

今年は、6年前から会で交配し育てているミニカトレアが初めて展示されました。

2種類のカトレアを交配したもので、花が咲くようになって2年目ということです。

洋らんの花を咲かせる会の平松生男会長は、「今年は温度管理に苦労したが、多くの花がそろった。形、色などそれぞれの花を楽しんでほしい」と話していました。

洋らんの展示会は22日まで、箕輪町富田のガーデン和らぎで開かれています。 -

箕輪町平成23年度一般会計当初予算案発表

箕輪町は、平成23年度当初予算案を18日に発表しました。

一般会計の総額は、84億7千万円で、今年度に比べ1億円増、率にして1.2%増となっています。

記者会見で平沢澤町長は、活力あふれる元気なまちづくりをめざす夢を持った積極予算と位置づけています。

歳入のうち、町税は、今年度比5.9%、1億9,500万円減となる31億1,000万円を見込んでいます。

このうち法人町民税は、今年度比5%、900万円の増を見込んで1億8,000万円、一方、個人町民税は、14%、1億6000万円減の9億7,000万円を見込んでいます。

地方交付税は、11.7%、1億7,000万円増の16億2,000万円を見込んでいます。

歳出では、主な新規事業として、長寿者クラブの会員増強を中心に外出支援券や地域通貨を発行する元気はつらつ箕輪の大先輩創生事業に625万円、20歳から60歳までの10年ごとの節目に歯科検診を無料で行なう歯科ドック事業に75万円、全ての小学校に新しいシステムの英語学習導入と外国人指導者の増員に1,250万円、箕輪町図書館建設基金の積み立てに100万円などを盛っています。

箕輪町の平成23年度当初予算案は、3月の定例町議会に提出されます。 -

住宅用火災警報器 伊那消防組合管内普及約7割

伊那消防組合管内の住宅用火災警報器の普及率は69.7%で、県平均の65.9%より、3.8ポイント高くなっています。

長野県は10日、県内の14消防本部毎の住宅用火災警報器の推計普及率を発表しました。

それによりますと、伊那消防組合の推計普及率は、69.7パーセントで、県平均の65.9パーセントより、3.8ポイント高くなっています。

また、県内14消防本部のうち、長野市消防局が79.9%で最も高く、伊那は、5番目となっています。

住宅用火災警報器は、平成21年6月に全ての住宅で取り付けが義務化され、1年と6か月がすぎました。

警報器の設置により、全国では、命が助かった事例などが報告されていて、伊那消防組合では、早めの取り付けを呼びかています。 -

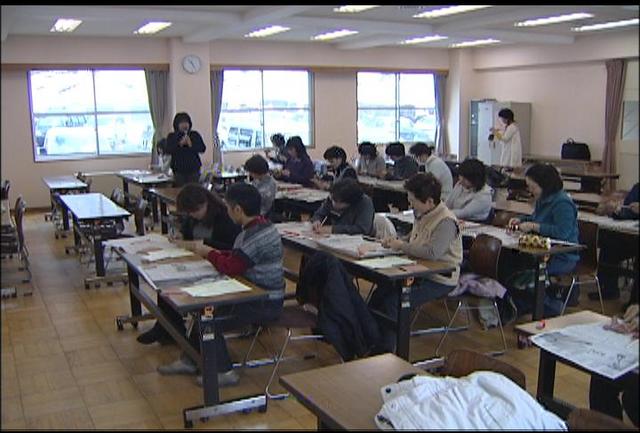

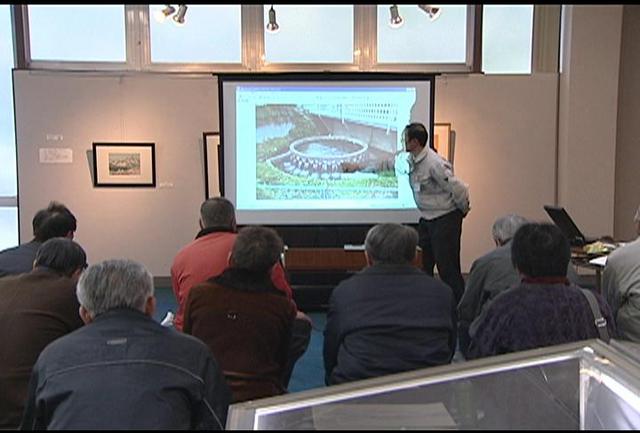

西天竜用水路の歴史について学ぶ講座

西天竜用水路の歴史について学ぶ講座「近代遺産西天龍」が13日、箕輪町郷土博物館で開かれました。

講座には、地元住民などおよそ20人が参加しました。

講座は、地域の歴史を学んでもらおうと箕輪町郷土博物館が開いたもので、今回で2回目です。

13日は箕輪町郷土博物館の学芸員、有賀一治さんが講師を務め、西天竜用水路の歴史などについて話しました。

有賀さんは、当時の人の暮らしぶりについて「西天がなかったころは雑穀類の生産や養蚕業を営んでいた」と話しました。

大正11年に幹線水路工事が行われ、財政難などを乗り越え7年かけて完成させると「開田工事が進み、米づくりをする農家が増えていった」と説明しました。

箕輪町郷土博物館では、来月13日に3回目の講座を開く予定です。 -

フェンシング 今井さん・平松君が国際大会出場報告

箕輪町在住の上伊那農業高校2年今井萌さんと、箕輪進修高校1年平松竜成くんが10日、フェンシングの国際大会出場を平澤豊満町長に報告しました。

この日は2人が箕輪町役場を訪れ大会出場を報告しました。

平松くんは、ジュニアワールドカップハンガリー大会とカデ・アジア選手権大会に、今井さんは、カデ・アジア選手権大会に出場します。

2人は今シーズン、フェンシングの国内主要ジュニア大会で上位に入賞し、今井さんは国内ランキング1位、平松くんは3位となり、日本ジュニアの代表として国際大会に出場します。

カデ・アジア選手権大会は、4月にヨルダンで開かれる世界選手権大会の選考基準にもなっていることから、2人は上位入賞に意欲をみせています。

今井さんは「下がらず相手に挑んで上位入賞を目指したい」平松君は「練習でやっている普段通りのファイティングができるよう、万全のコンディションで臨みたい」と話していました。

平澤町長は「国際大会は良い機会。ぜひ頑張って上位入賞を目指して下さい」と2人を激励していました。

平松くんが出場するジュニアワールドカップは、今月19日からハンガリーのブタペストで、2人が出場するカデ・アジア選手権大会は3月にタイのバンコクで開かれる予定です。 -

南信地域でこの冬一番の積雪

3連休の初日となった11日から12日にかけ、南信地域を中心にまとまった雪が降り、この冬一番の積雪を記録しました。

11日の朝から降り始めた雪は12日まで降り続き、南信地域では、観測所のある飯田市で17センチの積雪を記録しました。

伊那市内では、朝から雪かきをする人たちの姿が見られました。

ICT放送エリア内では、11日夜、高速バスに遅れがあったものの、循環バスやJR飯田線などの公共交通機関に大きな乱れはありませんでした。

伊那警察署によりますと、交通事故は、11日から12日の午後4時までで、30件以上あったということです。

一方、伊那スキーリゾートには多くの人たちが訪れ、新雪の感触を楽しんでいました。

ある親子連れは「ちょうど雪が降って新雪を楽しめた」と喜んでいました。

伊那スキーリゾートでは今シーズン、まとまった降雪が少なくスノーマシンで100センチほどの雪を確保していましたが、今回の降雪で新たに30センチから50センチ積もったということです。

伊那スキーリゾートの鷲尾晋支配人は「今回の雪で新雪を楽しんでもらえる環境になった。多くの人に来てもらいたい」と話していました。

長野地方気象台によると、12日午後4時現在、南信地域の降雪は小康状態にあり、13日には天気も回復し、晴れ間が広がりそうだということです。 -

箕輪南小児童とみまもりたいが交流

箕輪町の箕輪南小学校で、登下校時の児童の安全確保のために活動している「南小みまもりたい」と児童との交流会が10日、開かれました。

南小みまもりたいのメンバー6人が学校を訪れました。

交流会は、隊員と児童が交流を深めることで、一層の児童の安全確保を図ろうと、年1回開かれています。

この日は1、2年生の代表児童が、隊員への手紙を読みました。

児童は、「みんなの安全を見守ってくれてありがとうございます」などと感謝し、手紙を渡していました。

3年生から6年生は、学年ごとに太鼓演奏を披露しました。

箕輪南小は、太鼓の活動に力を入れていて、日頃の感謝を込めて演奏しました。

みまもりたいは、地域住民38人が登録していて、登下校の時間に自宅の前に立ったり、一緒に歩くなどして児童の安全を見守っています。

隊長の中村喜男さんは、「すばらしい演奏をありがとう。朝、みんながあいさつしてくれてうれしい」と話していました。 -

伸光製作所労働組合が箕輪町に寄付

箕輪町の伸光製作所労働組合は9日、箕輪町に2万2千円を寄付しました。

9日は、伸光製作所労働組合の板倉文彦執行委員長と河野功書記長の2人が箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に寄付金を手渡しました。

寄付金は去年12月に歳末助け合い募金として集められたものです。

板倉さんは、町の福祉に役立ててもらいたいと話していました。

伸光製作所は、プリント配線板の製造メーカーで、現在組合員は215人、町への寄付は10年以上続いています。

平澤町長は「毎年の好意をありがたく思います。有効に使わせていただきます。」と感謝していました。 -

みのわ祭り実行委員会 始動

みのわ祭りの企画や運営を行う、みのわ祭り実行委員会。

実行委員会の会長には、平澤豊満町長が、実行委員長には、唐澤修一さんが就任することが決まりました。

7日、箕輪町役場で、今年の祭り開催に向け、初めての実行委員会が開かれ、役員の選出などが行われました。

これまでは、会長と実行委員長は兼務する事が慣例となっていました。

会議で委員会らは、行政と町民が協働で祭りを実施する本来の形を明確にしていこうとの意見があり、多数決の結果、規約を変更し、会長と実行委員長をそれぞれ選出する事になりました。

会長に就任した平澤町長は、懸案となっている、祭りの開催場所について「去年までと同じ国道153バイパスで開催できるよう関係機関と調整していきたい」話していました。

去年まで3年間、会長を務めてきた唐澤実行委員長は、「去年が一つの節目と考えていたが、もう一年、実行委員の協力のもと、町民が楽しめる祭り作りを実施していきたい」と話していました

272/(金)