-

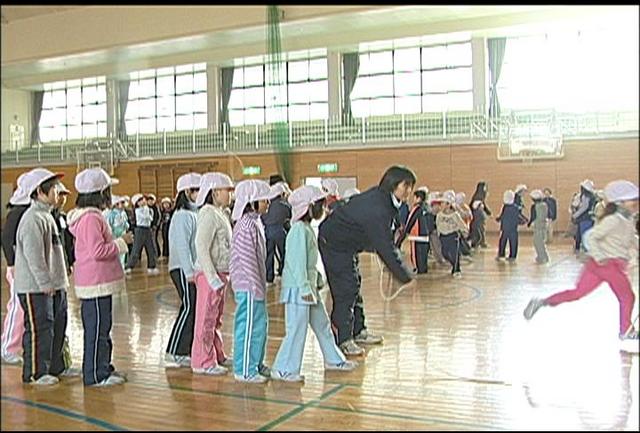

箕輪中部小学校で縄跳びギネス大会

箕輪町の箕輪中部小学校で7日、長縄跳びの校内記録を目指す縄跳びギネス大会が開かれました。

大会は、9日まで3日間行われ、初日の7日は2、3年生およそ240人が挑戦しました。

運動委員会が企画し、長縄跳びでクラスごと1分間に何人跳んだかを競います。

記録に残っているこれまでの学校記録は、去年12月に5年2組が出した延べ107人です。

児童らは、1回でも多く跳べるよう、テンポよく跳んでいました。

7日の最高は、3年2組の92人でした。

箕輪中部小学校では、縄跳びを通じてクラスの団結を深めてほしい」と話していました。 -

長野県内初 コンビニ交付スタート

上伊那の6市町村は、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」を全国のセブンイレブンで取得できるコンビニ交付を7日から始めました。

この取り組みは県内で初めてとなります。

コンビニ交付を行うのは、伊那市や駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村の6市町村で、県内で初めてのサービスです。

7日は、伊那市のセブンイレブン伊那みすず店で、市町村長や関係者が出席し開始セレモニーが行われました。

白鳥孝伊那市長は「最初は2種類だが、今後は、税関係など取得できる種類を増やし、利便性を高めていきたい」と挨拶しました。

株式会社セブンイレブンジャパンの星劭さんは「ニーズが高い行政サービスを積極的に取り入れ、近くて便利なコンビニにしていきたい」と挨拶しました。

テープカットに続き、早速、市町村長らは、機械を操作し、証明書を発行しました。

コンビニ交付は、住民基本台帳カードを使い、全国にある、およそ1万3千店舗のセブンイレブンで、住民場の写しと印鑑登録証明書を取得する事ができるものです。

時間は、午前6時半縲恁゚後11時までで、手数料は、一部あたり、250円。役所の窓口や自動交付機で発行する場合は、300円で、50円安くなっています。

コンビニ交付に必要な、住基カードの普及率は、6市町村で、およそ3万3千6百枚、19.4パーセントにとどまっています。 -

箕輪町経営研究会の新春講演会

企業経営者でつくる箕輪町経営研究会は、新春講演会を3日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開きました。

新春講演会には、会員およそ60人が集まりました。

講演会は、経営の研究と会員同士の交流を目的に毎年この時期に開かれています。

3日は、箕輪町に本社を置く精密プレス加工業、伸和精工の浅井光春取締役会長が、「中国諸事情、現場で見る日本人と中国人」をテーマに講演を行いました。

浅井さんは、14年前に中国に工場を設立した自身の経験から「現地の日本人管理者の質によって工場全体が変わってしまう。管理を任せる人は、人の好き嫌いがない人を選ぶほうがいい」とアドバイスしました。

他にも、「海外における日本の部品加工や食品などの信頼性は高い。日本の米や野菜、果物を日本ブランドとして官民一体となって世界に発信していくチャンス」などと話しました。

研究会では、「経営者1人ひとりが元気になっていけるように今後も努力していきたい」と話していました。 -

箕輪町で情報漏えい

箕輪町は4日、個人名や住所、徴収記録が記載された町税徴収簿7件分を誤って開示したことを明らかにしました。

平澤豊満町長は、再発防止に努めたいと述べました。

町の説明によると今年1月、町民1人からの税に関する情報開示請求に基づき、記録を開示したところ、誤って7件分の他人の「平成11年度町税徴収簿」を一緒に開示したということです。

徴収簿には個人名や住所のほか収納金額、口座引き落としをする金融機関を示す記号などが記載されていたという事です。

これによる被害は出ていないという事です。

町では、情報開示を求めてきた町民からの知らせで、情報漏えいを知り、関係する3法人と4人に謝罪したという事です。

町では4日、各課長を集め個人情報の管理を徹底し、再発防止に努めることを確認したほか、情報開示の際は複数の職員で確認することを徹底したという事です。 -

節分 無量寺で福豆まき

2月3日は節分です。

箕輪町北小河内の無量寺では、恒例の福豆まきが行われました。

境内では、裃を着た年男・年女およそ20人が豆をまきました。

世の中の邪気を払う豆まきですが、無量寺では、訪れた人に向けて豆をまくため、掛け声は「福は内」だけで、「鬼は外」の掛け声は使いません。

「福は内」の掛け声に合わせ、豆や景品の引換券が投げられました。

地域住民や檀家など訪れた80人ほどの人たちは、手を伸ばし、豆などを拾っていました。

中川弘道住職は、「たくさん福を持ち帰ってほしい」と話していました。 -

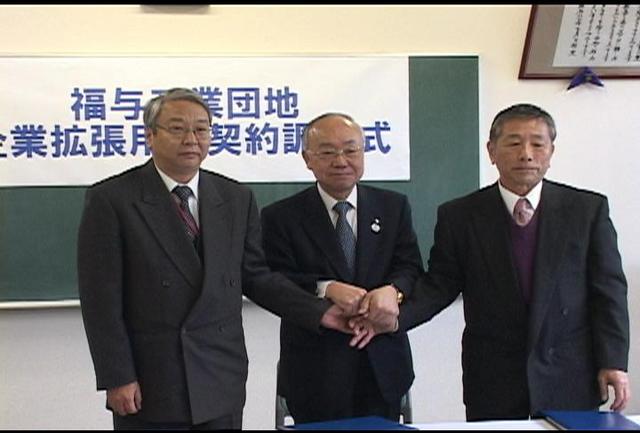

ジャパンロジスティックス 福与の用地拡張調印式

箕輪町福与の工業団地に物流センターを構えるジャパンロジスティックス(株)の企業用地を拡大するための調印式が2日、箕輪町役場で開かれました。

2日は、ジャパンロジスティックスの井出 純一社長と、同じ福与の工業団地で製造業を営み、今回用地を提供する帝国通信工業(株)の早川隆巳執行役員、土地の売買を仲介した箕輪町の3者が調印を行いました。

ジャパンロジスティックスは、静岡県に本拠地を構える物流業者で、福与の工業団地には、綿半ホームエイド専用の物流センターがあります。

中南信地域の綿半6店舗の食品以外の商品をほぼ100%取り扱っています。

綿半の取引商品が急激に増加したことに対応するため、物流センターの増築を迫られていました。

箕輪町が仲介し、隣接する帝国通信工業が用地を提供する事になりました。

今回、ジャパンロジスティックスが取得した用地は、町有地1,270平方mを含む、およそ1万5,300平方mです。

平澤豊満町長は、「町にとって2つともなくてはならない会社。今後も町にご協力いただきたい」と挨拶しました。

ジャパンロジスティックスの井出社長は、「町の発展に寄与していきたい」と話していました。

ジャパンロジスティックスは一年を目途にセンターの建設に着工したいとしています。

また、今後2縲・年間で、新たに30人の雇用を見込んでいます。 -

三日町保育園 節分の豆まき

2月3日の節分に合わせて箕輪町の三日町保育園で2日、豆まきが行われました。

三日町保育園ではこの日、全園児68人が節分の豆まきをしました。

園児達は、自分達で作ったお面をつけて、赤鬼と青鬼にむかって豆を投げていました。

無事鬼を退治すると福の神が登場し、福と春が訪れるようにと教室に花をまきました。

押野久子園長は、「泣き虫鬼や弱虫鬼を退治して暖かい春をむかえたい」と話していました。 -

セーフコミュニティ推進協議会

箕輪町セーフコミュニティ推進協議会が31日開かれ、対策委員会がこれまでの活動経過について報告しました。

箕輪町では、行政と住民が協働で安全安心のまちづくりに取り組んでいます。

31日に開かれた推進協議会では、交通安全や子どもの安全などの5つの対策委員会とモデル地区となっている北小河内地区がこれまで取り組んできた経過を報告しました。

それによりますと平成4年から平成21年までの自殺者は80人となっています。

年代別にみますと40代と60代がそれぞれ16人、50代が14人となっています。

また箕輪町が平成22年どに実施した心の健康調査によりますと回答した461人のうち、これまで自殺を考えた人の人数は75人、また4人が最近1年以内に自殺を試みました。

それぞれの対策委員会の報告を受けセーフコミュニティの公認コーディネーターの白石陽子さんは「これからも分野をこえた協議の場を持っていく事が必要。こうした事がセーフコミュニティが一番大切にしている協働につながっていく」と話していました。 -

セーフコミュニティについて理解を深める研修会

箕輪町は、セーフコミュニティについて理解を深めようと研修会を31日、箕輪町役場で開きました。

研修会には、町職員や地域住民などおよそ100人が参加しました。

町では、事故や自殺のない安心安全なまちづくりに向け、セーフコミュニティ認証取得を目指しています。

研修会では、神奈川県の厚木市役所でセーフコミュニティの担当をしている、平野亮二課長が講演しました。

厚木市では、去年11月にセーフコミュニティを認証取得しています。

平野さんは、厚木市の取り組みを説明しながら「怪我や事故は必ず起きるものではなく、予防ができる。住民と行政機関が協働することが大切。」などと話していました。

箕輪町では、今後も研修会などを開いて、さらに理解を深めていきたいとしています。 -

町長・副町長の給与等10%削減

箕輪町特別職報酬等審議会は31日、来年度の町長と副町長の給料と期末手当について、今年度と同様10%減額とする答申をしました。

この日は審議会の黒田重行会長が、平澤豊満町長に答申しました。

町長と副町長の給料等は、今年度10パーセント減額しています。

審議会では、来年度も町を取り巻く情勢を踏まえ、この難局に対処する必要があるとして、引き続き、抑制措置を継続する事を答申しました。

これにより、町長の給料月額は74万7千円、副町長は60万3千円、年間およそ348万円抑制されます。

平澤豊満町長は、「内容を十分尊重したい」と話しました。 -

箕輪町自衛隊協力会創立15周年記念式典

箕輪町自衛隊協力会の創立15周年記念式典が29日、箕輪町で開かれました。

式典には会員や来賓などおよそ120人が出席しました。

箕輪町自衛隊協力会は、自衛隊を後方から支援する目的で平成8年に組織され、今年創立15周年を迎えました。

会員は289人で、自衛隊行事への参加や防衛研修、地元出身自衛隊員の激励慰問、コンサートなどの活動をしています。

協力会の市川治實会長は、15周年の記念事業として自衛隊員募集の大型看板を箕輪町内に設置したことなどを報告し、「今後も同志相集い、協力会の発展に努めていきたい」とあいさつしました。

式典では、協力会に対して、自衛隊の発展のために永年尽くしたとして自衛隊長野地方協力本部長から感謝状が贈られました。

陸上自衛隊松本駐屯地のアルプス太鼓連による演奏も行われ、式典に花を添えていました。 -

箕輪町でラージボール卓球大会

箕輪町民体育館で23日、第2回ラージボール卓球大会が開かれました。

大会は、冬場の体力作りと、世代を超えた交流を目的に箕輪町卓球部などが開いたものです。

ラージボール卓球で使用される球は、普通の卓球の球より大きく軽いのが特徴です。

球の回転が速くなりにくいためラリーが続きやすく誰もが気軽の楽しめるということです。

種目は、ミックスダブルスと団体戦が行われ、中学生から70代までのおよそ60人が出場しました。

コートでは、白熱した試合が繰り広げられていました。

箕輪町卓球部では「これを機に卓球人口の拡大につなげていきたい」と話していました。 -

岳風会が吟じ初め

詩吟の愛好家でつくる上伊那岳風会箕輪支部の初吟会が、22日、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。

最初に「吟じ初め」として、会員全員で吟じました。

岳風会箕輪支部には、およそ100人の会員がいて、この日はそのうちの80人が参加し、日頃の練習の成果を披露しました。

会では、設立当初は神社で初吟会を開き、吟を奉納していましたが、宗教にとらわれずにやっていこうと、現在の形になりました。

この日は、一人だけで吟じる「独吟」という形式で、一人一人発表していました。

参加者の中には小学生もいて、これまでの練習の成果を披露していました。

参加したある女性は「健康で、楽しく詩吟ができる1年にしたい」と話していました。 -

チャイルドシート講習会

チャイルドシートの正しい使用方法を学ぶ講習会が22日、箕輪町の地域交流センターで開かれました。

0歳から3歳までの子どもの保護者を対象に開かれ、14人が参加しました。

講習会は、箕輪町内の子育てサークルの代表者でつくる地域子育て協議会と町が開きました。

チャイルドシートが正しくついているか不安などの保護者の声を受け、初めて計画されたものです。

講習では、日本自動車連盟長野支部の職員2人が講師を務めました。

チャイルドシートを取り付ける場所は後部座席の左側が望ましく、車のシートベルトで緩みがないようにしっかり固定するよう説明していました。

箕輪町が去年10月に行ったチャイルドシート使用調査によりますと、使用率は79・2%で、調査した697人中552人でした。

関係者は、「チャイルドシートを使用して子どもの安全を守ってほしい」と話していました。 -

箕輪町 無量寺で福升づくり

2月3日の節分に向け、箕輪町北小河内の無量寺では、福マスづくりが行われています。

22日には無量寺の中川弘道住職が、節分で使う福マスに「福」と「寿」の文字を筆で書いていました。

節分行事は、護摩を焚いて厄を払ったあと、清められた身体で、幸せが来るようにと豆をまきます。

今年は、年男や年女、厄払いで豆まきを希望している45人分のマスが用意されました。

マスは、「福」と「寿」が書き込まれた後、刻印が押され完成です。

中川住職によると、「福」は幸福を、「寿」は長生きを願って書かれているということです。

箕輪町北小河内の無量寺の福豆まきは2月3日に行われる予定で、護摩祈祷が午後3時から、福豆まきが午後4時からとなっています。 -

昔ながらの下駄スケートを体験

昭和初期まで一般的に使われていた「下駄スケート」の体験会が、22日、箕輪町上古田の町営スケート場で開かれました。

この日は、スケート場を訪れたおよそ50人が下駄スケートを体験しました。

下駄スケートは、刃のついた下駄をひもで結んで固定するもので、昭和30年代まで一般的に使われていました。

スケート靴の普及とともに下駄スケートは見られなくなりましたが、箕輪町郷土博物館では、昔ながらのスケートを体験してもらおうと、所蔵されている下駄スケートを貸し出し、毎年体験会を開いています。

体験した人たちは、なかなか足に馴染まない下駄スケートに苦戦しながら滑っていました。

昔下駄スケートを使ったというある女性は「靴に慣れてしまい、下駄スケートの痛さに耐えられませんでした」と話していました。

そんな中、下駄スケートを履いて華麗に滑っているのは、下古田に住む丸山平治さん71歳です。

丸山さんは、小学校から高校を卒業するまでの12年間、下駄スケートを履いて滑っていたということです。

履いているのは自前の下駄スケートです。

丸山さんは「下駄スケートは、冷たさ、痛さに慣れればすぐに滑れるようになる。多くの人に体験してもらいたい」と話していました。

箕輪町郷土博物館では、多くの人に下駄スケートを体験してもらいたいとして、無料の貸し出しを行っています。 -

箕輪南小で二胡の演奏会

中国の伝統民族楽器二胡の演奏会が21日、箕輪町の箕輪南小学校で開かれました。

演奏したのは、伊那市などで二胡を指導している劉鉄鋼さんです。

箕輪南小では、月に2回全校集会を開いていて、演奏会はそれに合わせて開かれたものです。

二胡を始めて見る児童がほとんどで、独特の音色に聞き入っていました。

劉さんは、二胡の歴史などを分かりやすく説明し、日本のアニメなど子ども達に馴染みのある曲を演奏していました。

箕輪南小学校では「世界には様々な文化があるということに触れて、興味をもってもらいたい」と話していました。 -

交通栄誉章を受賞した原義一さんらが受賞のあいさつに

長年にわたり交通安全に尽力した人などに贈られる、交通栄誉章を受賞した原義一さんらが21日、伊那警察署を訪れ、依田公雄署長に受賞を報告しました。

伊那警察署を訪れたのは、伊那市の原さんと柿木茂さん、箕輪町の小林交石さんら5人です。

原さんは、現在伊那交通安全協会の顧問で前会長を務めるなど、交通安全教育の構築や飲酒運転の根絶活動に携わってきました。

それらの活動が認められ、今回交通安全功労者に贈られる緑十字金章を受賞しました。

柿木さんと小林さんは、長年無事故無違反で、安全運転推進の功績が認められ、優良運転者に贈られる緑十字銀章を受賞しました。

依田署長は「近年、管内の交通事故発生件数が減少しているのはみなさんのおかげです。これからも先頭に立ってがんばってください」と感謝していました。 -

おやじ学級で平澤町長が講師

箕輪町の公民館講座「おやじ学級」で、平澤豊満町長が講師をつとめ、町が掲げる重点施策について話ました。

「おやじ学級」は、50歳以上の男性を対象にした町の公民館講座です。

60代から80代までの27人が登録していて、21日は、そのうちの17人が出席しました。

この日は、行政講座として、平澤町長が講師をつとめました。

平澤町長は、人口、工業出荷額など町の概要や重点的に取り組んでいる主要施策について説明し、「箕輪町は、土地に明るさやあたたかみがあり最高に素晴らしい場所。さらに発展する場所だと感じている。」と話していました。

おやじ学級では、これまでにそばうち講座やしめ飾り作りなどを行ない、今年度は、今回が9回目となりました。

学級では、同じ公民館講座のふきはら大学や大学院の3者合同で、3月に修学旅行を計画しています。 -

ダンプトラック2台 盗まれる

18日夜、箕輪町の酪農家2軒から、ダンプトラック2台が盗まれました。

箕輪町や伊那警察署などでは、酪農家だけでなく、一般農家でも注意するよう呼びかけています。

ダンプトラックが盗まれたのは、木下の酪農家2軒で、ダンプトラック1台ずつが盗まれました。

伊那警察署では、不審者の目撃情報などがあったら、通報して欲しいとしているほか、自家用車などから離れるときは、必ず施錠するよう呼びかけています。 -

箕輪町の山口武勇さん絵画寄贈

県展などで入選している箕輪町の山口武勇さんが18日、上伊那広域連合に絵画を寄贈しました。

寄贈されたのは、50号の油絵「やきもち踊り」です。

やきもち踊りは、毎年春に行われている伊那市山寺の奇祭で、県の無形民俗文化財に指定されています。

山口さんは、15年前に洋画家だった従兄に油彩の指導を受け、本格的に絵を描き始めました。

これまでに伊那谷の祭りをテーマに100点以上の作品を描き、県展や東京の日象展などで入選しています。

山口さんが上伊那広域連合の監査委員を務めていることが縁で、寄贈することになりました。

上伊那広域連合の白鳥孝連合長は「昔風の色合いがとてもいい。観光においても今までにない切り口で情報発信ができると思う」と感謝しました。

この絵画は、伊那市のいなっせに展示されます。 -

箕輪中部小学校の体育館建て替えへ

箕輪町の箕輪中部小学校の体育館が、新たに建て替えられることになりました。

17日は、箕輪町議会臨時会が開かれ、中部小学校体育館の建設工事費用およそ2億8200万円を含む総額4億8700万円の補正予算案が全会一致で可決されました。

箕輪中部小学校の体育館は、昭和43年に建てられ、老朽化が進んでいました。

新たに建設予定の体育館は、今の物より広い1千平方メートルほどの広さで、来年度中に完成予定です。

取り壊し費用を含む建設費用は、およそ2億8400万円を見こんでいます。

また、農産物直売所「愛来里」もリニューアルされることになりました。

改装費用は、2300万円でこれも可決された補正予算に盛り込まれています。 -

小正月行事学ぶ

小正月の行事を学ぶ講座が16日、箕輪町郷土博物館で、開かれました。

講座は、町内に残る小正月行事を知り、後世に語り継ごうと、町郷土博物館が開いたものです。

講座では、住民7人が参加し、町内で行われてきた、行事について町学芸員の柴秀毅さんが説明しました。

小正月行事は旧暦の正月を指し1月15日前後に豊作や家内安全を願います。

行事のうち鳥追いは、田畑に集まる鳥を追い払うためのおまじないで、箕輪町でも昭和の初めごろまで行われていたということです。

鳥追いで使う鳥追い棒は、手で持つ部分だけ残して木の皮をむき、藤づるなどを、らせん状に巻き、いぶして作ります。

鳥追い棒を2本持ち、たたきながら歩く行事ですが、南小河内地区では、棒で羽子板をたたく風習があったということです。

集まった人たちは、柴さんの話を興味深そうに聞きながら地域の伝統的な行事に理解を深めていました。 -

伊那北部地区農業振興連絡協議会 設立

広域的な農業振興を目的とした、伊那北部地区農業振興連絡協議会が17日、設立しました。

設立総会は伊那市内で開かれ、伊那市から北の上伊那4市町村や、県、JA等で関係者が出席しました。

協議会では、自治体の枠を超え足並みをそろえた農業振興策を行っていこうと組織されたものです。

主な事業計画としては、米の生産調整や、有害鳥獣対策、選果場の運営、農業後継者の担い手育成など生産振興基盤の強化を挙げています。

協議会会長選ばれた白鳥孝伊那市長は「上伊那全体を視野に、みなさんの協力のもと農業振興をしていきたいと」挨拶しました。 -

交通死亡事故の現地診断

去年12月に箕輪町で起きた交通死亡事故の現地診断が17日、松島南交差点で行われました。

現地診断は、事故の再発を防ごうと伊那警察署などが行ったもので、地元の交通安全協会や区の関係者などおよそ30人が参加しました。

事故は、12月28日夜間発生しました。

松島南交差点内で物損事故を起こした車両に、事故を目撃した伊那市の50歳男性が近づこうとしたところ、この男性に辰野町の27歳男性が運転する普通乗用車が衝突したものです。

この事故で50歳の男性が亡くなっています。

参加者からは「事故当時は、雨が降り視界が悪かったことが要因ではないか」「ドットマークを設置して道幅を狭く見せてはどうか」などと意見が出されていました。

伊那警察署管内で去年1年間に発生した交通死亡事故は、前の年より7件多い9件でした。 -

箕輪町の2選手がジュニアワールドカップ出場

21日からオーストリアとスウェーデンで開催される、フェンシングのジュニアワールドカップに、箕輪中学校2年の上田果歩さんと、上伊那農業高校2年の今井萌さんが出場します。

今井さんは、現在イタリアで開かれている世界大会に出場しているため、14日は上田さんひとりが箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に出場を報告しました。

今井さんと上田さんは、世界大会の選考基準となっている日本国内の3大会で上位入賞し、今井さんは全国総合1位、上田さんは総合6位でジュニアワールドカップの出場権を獲得しました。

2人は、21日からのオーストリア大会と2月3日からのスウェーデン大会に出場します。

平澤豊満町長は「箕輪町から2人の選手が世界大会に出場するのはすごいこと。しっかりやってきてください」と話していました。

上田さんは「いざ世界大会となるとかなり緊張する。今までお世話になった方々のためにも頑張ってきたい」と話していました。

上田さんは21日にオーストリアに向け出発し、23日に初戦を迎えるということです。 -

南宮神社 お筒粥の神事

今年1年間の農作物の出来や世の中を占う、恒例の「お筒粥の神事」が15日に箕輪町木下の南宮神社で行われ、今年の世相は「6分」という結果が出ました。

お筒粥は、南宮神社で一年の無事を祈念して行なわれる初まつりの中の占いの神事です。

境内に用意された釜に、葦の茎を37本束ねた物といっしょに米と小豆を入れ、煮立て、筒の中に入った、米や小豆の数が占いの結果となります。

占いの結果、今年一年の世相を表す世の中は、昨年より2厘上がり「6分」となっています。

農作物では、大豆や牛蒡など4品目で極上。気候は、冬が上々で夏が上、秋が中、春が下となりました。 -

小河内神社でお筒粥の神事 世の中は「六分六厘」

箕輪町南小河内の小河内神社に伝わる小正月の伝統行事「お筒粥の神事」が15日の早朝に行われ、占いの結果、今年の世の中は「六分六厘」となりました。

この日は朝5時から小河内神社の氏子らが、お筒粥の入った釜を炊いていました。

お筒粥の神事は100年以上続く小河内神社の伝統行事で、毎年小正月の1月15日に行われます。

今年1年の農作物の五穀豊穣を祈願するもので、葦の筒に入った粥の量で農作物の出来を占います。

釜の中には、水稲や大根、人参など、17品目、20種類の農作物の出来を占う20本の葦の筒と、世の中の世相を占う1本の筒、合計21本が入れられました。

あたりが明るくなり始めた午前7時過ぎ、2人の神官が鍋から葦の筒を取り出し、神殿へと運びました。

氏子らも参加して神事が行われた後、太田豊秋宮司から占いの結果が告げられました。

主な占いの結果は、水稲の出来は中、野菜では大根、人参、キャベツなどが上、果樹では、リンゴが中の上、トマトが上々で、世の中の世相は去年よりも1厘良い「六分六厘」という結果が出ました。

藤森清治主任総代は「小河内神社は南北両小河内で管理している。両小河内にとって良い1年になれば」と話していました。

粥はえんぎものとして地域住民などに配られました。 -

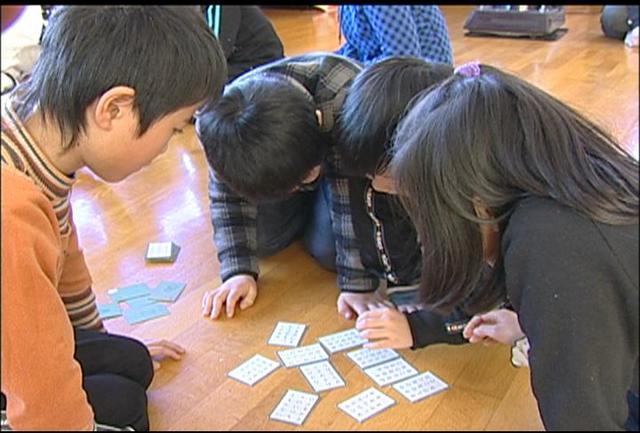

箕輪南小で百人一首大会

箕輪町の箕輪南小学校で14日、毎年恒例の百人一首大会が開かれました。

百人一首大会は、日本の文化を改めて知り、親しんでもらおうと毎年開かれています。

14日は、全校児童84人が5縲・人のグループに分かれ枚数を競いました。

冬休みに家で覚えてきたという児童が多く、次々と札に手が伸びていました。

箕輪南小学校では、「小規模校として全校でやれることはいいこと。遊びながら集中力を養ってほしい」と話していました。 -

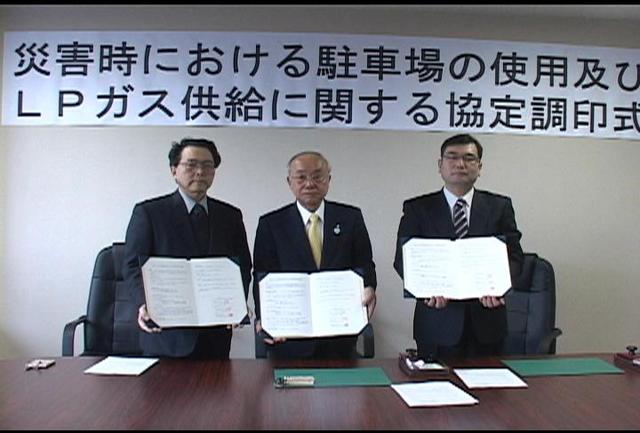

災害時のガス供給について箕輪町が協定

箕輪町は12日、災害時の炊き出しの時に必要となるガスの供給や場所の提供について、(株)川岸商会と(株)ニシザワとの間で協定を結びました。

箕輪町役場で行われた調印式では、川岸商会の馬場浩之社長、平澤町長、(株)ニシザワの小池和広専務取締役が協定書を取り交わしました。

この協定は、ニシザワの敷地内にコインランドリーを設置している川岸商会が、災害時の炊き出しなどに使うLPガスを無償で町に提供するものです。

またニシザワは、駐車場を炊き出し用のスペースとして提供します。

川岸商会の馬場社長は、「万が一の時いち早く住民のお役に立てたらうれしい」、またニシザワの小池専務取締役は「訓練などをして地域と関わり合いながら防災意識を高めたい」と話していました。

272/(金)