-

箕輪町 松本山雅ホームタウンに

箕輪町のサッカーJ1・松本山雅FCのホームタウン化が、18日に開かれたJリーグ理事会で承認されました。

松本山雅によりますと、18日に開かれたJリーグ理事会で箕輪町のホームタウン化が承認されたということです。

南信地域では初のホームタウンとなりました。

12月5日には調印式が行われることになっています。 -

箕輪町文化センターでキャリア教育フォーラム

箕輪町のキャリア教育について考える、キャリア教育フォーラムが、町文化センターで12日に開かれました。

フォーラムは、町教育委員会や、町内の事業所の関係者などでつくる「キャリア教育推進協議会」が開いたものです。

フォーラムでは、町内の小学生中学生らが活動の成果を発表しました。

箕輪南小学校の児童は、県指定の史跡福与城跡について学んだことを劇にして発表しました。

箕輪中学校の2年生は、職場体験で学んだことを発表しました。

美容院に行った生徒は、「髪の毛を切るだけでなく、お客さんの対応の仕方なども学ぶことができた」と話していました。

小池眞利子教育長は、「それぞれの活動を通して地元への思いが育まれる。これからの学習に活かしてほしい」と話していました。

フォーラムは、箕輪町のキャリア教育をさらに充実させようと開かれたもので、今年で6回目です。

-

箕輪西小4年生が上伊那産の木材で本棚作り

箕輪町の箕輪西小学校の児童は11日、上伊那産の木材を使って本棚を作りました。

この日は、箕輪西小の4年生15人が本棚作りをしました。

組み立てに使った木材は、上伊那で間伐されたもので、アカマツとスギです。

箕輪西小では、森に親しみ自然環境への理解を深める、みどりの少年団の活動をしていて、本棚作りはその一環として行われました。

子どもたちは、活動をサポートしている地元の住民有志や、上伊那森林組合のメンバーに教わりながら、釘を打って組み立てていました。

釘を打つときには、はじめはトンカチの平らな方を使い、仕上げに丸い方を使うことがポイントだということです。

活動をサポートしている上古田団地推進協議会の唐澤千洋会長は、「こうした経験を通して、山を大事にしなくてはいけないという思いを持ってもらいたい」と話していました。

この日作った本棚は、子どもたちが家に持ち帰ったということです。 -

ながたの湯の西側にお菜洗い場オープン

温かい温泉のお湯を使ったお菜洗い場が、箕輪町のながたの湯西側の駐車場に16日、オープンしました。

訪れた人に、温泉のお湯で野菜を洗ってもらおうと箕輪町が毎年無料で提供しています。

お菜洗い場の設置は、来月8日までで、時間は午前8時から午後8時までです。

毎週火曜日は休みとなっています。

-

万引きで箕輪町の48歳の女を逮捕

伊那警察署は、箕輪町内のドラッグストアで化粧品など33点を万引きした疑いで、町内に住む48歳の女を16日に逮捕しました。

伊那警察署の発表によりますと、逮捕されたのは箕輪町の無職小嶋みどり容疑者48歳です。

小嶋容疑者は、きのう午後5時頃、町内のドラッグストアで、販売価格4万4,000円相当の化粧品など33点を盗んだ疑いです。

店からの届け出を受けた伊那署が捜査を行い、16日の午前1時10分に逮捕しました。

調べに対し、小嶋容疑者は容疑を認めているということです。 -

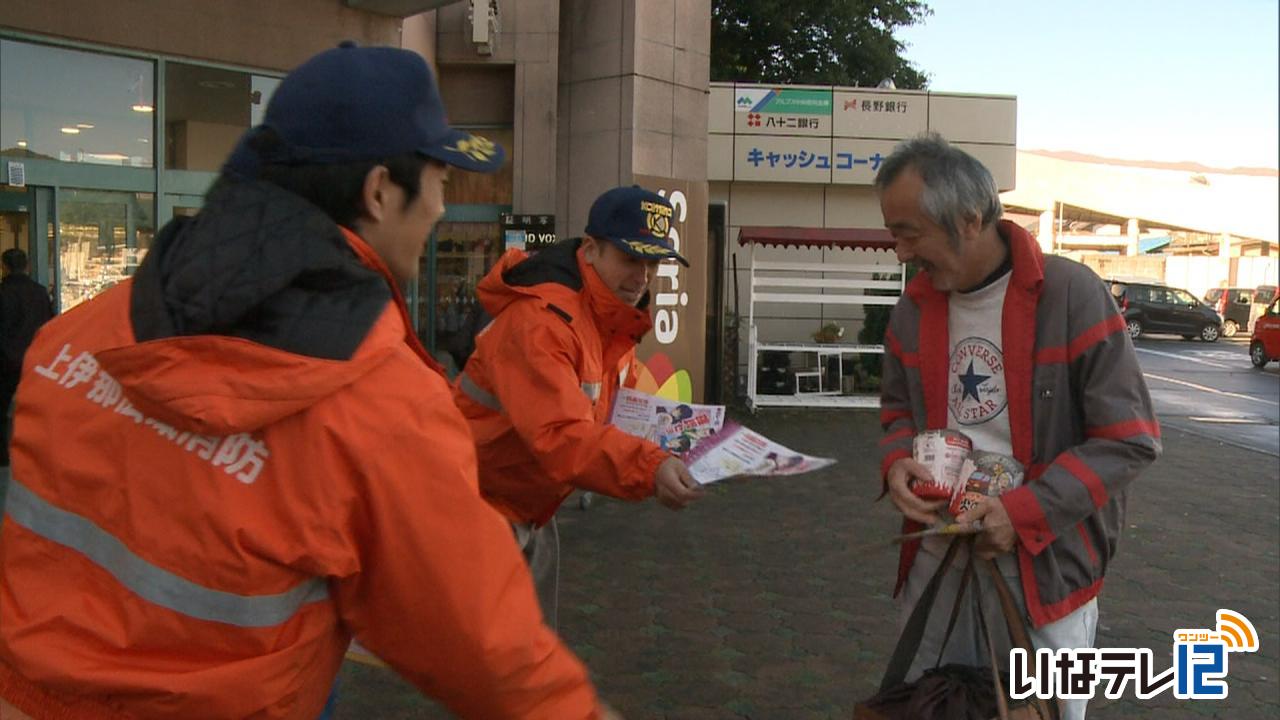

箕輪町の消防署員が秋の火災予防運動

秋の火災予防運動に合わせて、箕輪町のイオン箕輪店で12日、箕輪消防署員が啓発活動をしました。

この日は、箕輪消防署員が買い物を済ませた客に火災予防のメッセージが書かれたトイレットペーパーを渡していました。

また、火災の原因や火の元の注意を促すチラシも手渡していました。

箕輪消防署によりますと、箕輪管内では今年に入って9件、上伊那では12日の午後3時現在、89件の火災が発生しているということです。

この時期の主な火災の原因は、ストーブやこたつなどの暖房器具によるものが多いということで、署員は注意を呼び掛けていました。 -

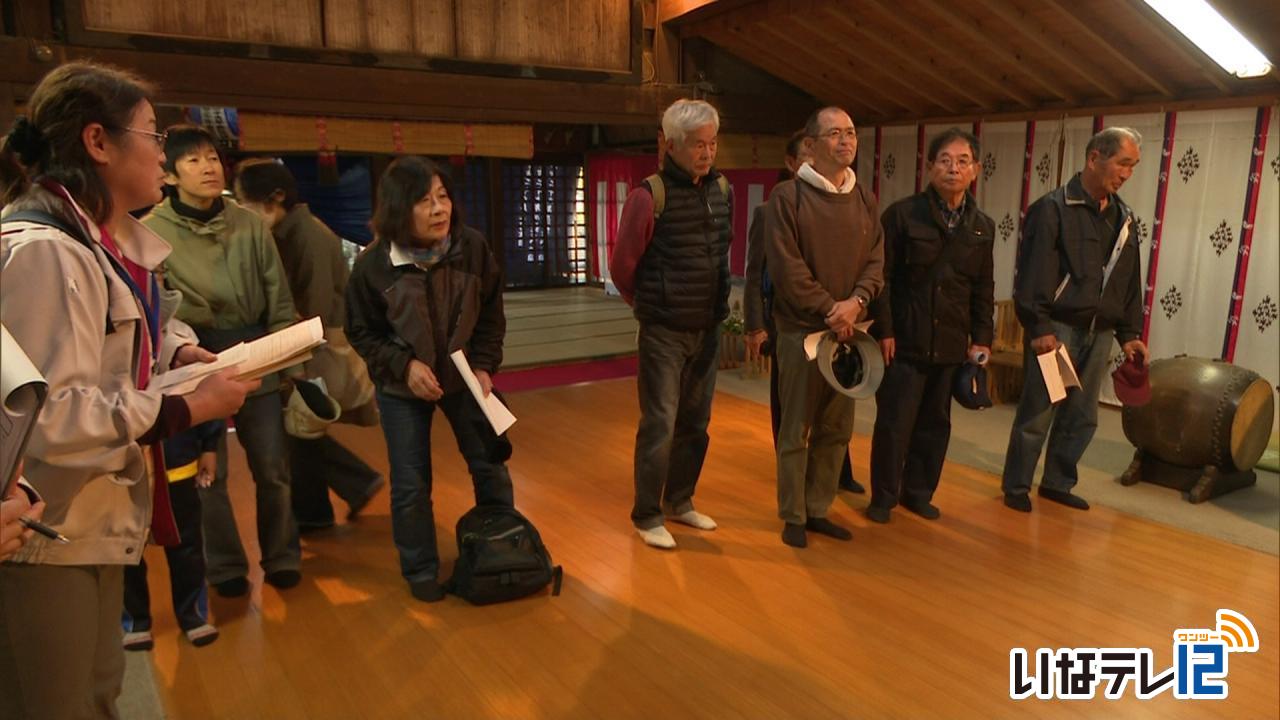

箕輪町の身近な文化財を巡るイベント

箕輪町の身近な文化財を巡るイベントが10日、町内で開かれ、参加者が文化財について学びました。

この日は、町内から10人が参加し、松島神社本殿などの文化財を巡りました。

町郷土博物館職員がガイドを務め、見どころなどを説明していました。

参加者は、建物に使われている木の材質や時代背景について質問したり、カメラで写真を撮ったりしていました。

その後参加者は、妙音寺楼門を訪れ、楼門の作者についてなど説明を聞いていました。

イベントは、町郷土博物館の文化財の特別展に合わせて開かれたものです。

町郷土博物館では、「町にある宝物を、実際に足を運んで見て、その価値を確かめてもらいたい」と話していました。

-

もみじ湖でウォーキング&フェスティバル

箕輪町の箕輪ダム、もみじ湖で第4回もみじ湖夢ウォーキングが2日、行われました。

この日は、町内外からおよそ290人が参加し、スタートの合図とともに歩き始めていました。

もみじ湖夢ウォーキングは、上流の末広広場を発着点に、箕輪ダムを回る一周9キロのコースを歩きます。

参加者は、もみじ湖周辺の紅葉を楽しみながら、自分のペースで歩いていました。

また、箕輪ダムのイベント広場では、もみじ湖フェスティバルが行われました。

会場には、東箕輪を中心とした地元農家の軽トラ市や、屋台などが並び、訪れた人が新鮮野菜などを買い求めていました。

もみじ湖フェスティバルは、去年までの、もみじ湖夢まつりの実行委員会が高齢化により解散したところ、30代から40代の地元有志が復活させようと企画し、今回の開催にこぎつけました。

フェスティバルは、多くの家族連れなどで賑わっていました。

-

箕輪北小児童 台風リンゴ販売

箕輪町の箕輪北小学校の3年2組の児童は台風19号で被害にあった果樹園のリンゴを7日ベルシャイン伊北店で販売しました。

3年2組の児童が販売したのは、リンゴ学習を行っている箕輪町沢の果樹農家 髙田知行さんの畑で収穫されたものです。

販売開始の午前10時には、およそ20人が並び、さっそくリンゴを手にとり買い求めていました。

3年2組では6月から髙田さんの協力のもと、リンゴ学習を行ってきました。

しかし、先月の台風19号により髙田さんの畑では木が倒れ、収穫前のリンゴおよそ3トンが落下する等被害があったという事です。

被害を知った子供たちは、何か手伝いができないかと考え、髙田さんのリンゴを売ることにしました。

おとといから選別や袋詰めを行い、準備をしてきたという事です。

「台風リンゴ」と命名し、一袋一キロ入り500円で、およそ200袋用意しました。

袋の中には、子ども達が書いた料理のレシピを入れました。

販売開始から30分。最後の一袋が売れました。

売り上げの一部は、3年2組のクラス活動にも活用されるという事です。

-

箕輪町 令和元年度功労者表彰式

箕輪町で3日、功労者表彰式が行われ、地方自治や芸術、社会福祉に功績のあった6人が表彰されました。

伊那プリンスホテルで行われた功労者表彰式では、6人が白鳥政徳町長から表彰状を受け取りました。

地方自治振興功労を受賞したのは小林伸陽さん、下原甲子人さん、向山章さん、小島常男さんです。

芸術文化振興功労を受賞したのは柴登巳夫さん、社会福祉功労を受賞したのは唐澤光子さんです。

式辞で白鳥町長は「箕輪町の発展にこれまで尽力していただいたことに敬意を表します」と感謝を述べました。

受賞者を代表して、地方自治振興功労を受賞した小林伸陽さんは、「今後もそれぞれの分野で地域の発展に貢献していきたい」と謝辞を述べました。

-

松本山雅元選手らサッカー教室

松本山雅FCの元選手やスタッフによるサッカー教室が3日、箕輪町のながたドームで開かれました。

会場には町内を中心に保育園児や小学生およそ60人が集まりました。

指導したのは、右側の松本山雅の元選手小澤修一さんら4人で、子どもたちは試合などを行い、楽しみました。

教室が終わると、受講証が授与されました。

ある子どもは「試合で選手たちと沢山ドリブルができて楽しかった。また参加したい。」と話していました。

教室は、サッカーへの親しみを持ってもらい、南信から松本山雅FCを応援する気運を高めようと、スポンサーとなっている長野日報社が開いているものです。

長野日報では7年前から諏訪と箕輪で松本山雅の教室を開いています。

-

今年一番の冷え込み 紅葉も進む

5日朝の伊那地域の最低気温は1.9度と今年一番の冷え込みとなりました。

伊那市内では、厚着をして登校する小学生の姿が見られました。

この日の伊那地域は、午前6時38分に1.9度を観測し、今年一番の冷え込みとなりました。

車の窓ガラスや畑には霜が降り、学校へ向かう小学生は厚着をして登校していました。 -

松島深澤鎮火社 無火災願う

箕輪町松島の深澤公園にある神社で3日、火災予防と家内安全を願う例大祭が行われました。

この日は松島区の地域住民や消防団員など100人が参列し、火伏せの神が祀られている深澤鎮火社で神事を行いました。

参列者の代表は、神主に続き玉串を供えました。

また、秋葉三尺坊が祀られているお堂では、大般若転読祈祷が行われました。

松島区では、大正5年に大火災がありました。

火伏せの術を身につけた僧侶、秋葉三尺坊の像を神輿に乗せ、区内の商店街を歩いたバチがあたったとされ、以来毎年11月に例大祭が行われているということです。

秋葉三尺坊・深澤鎮火社奉賛会の松田篤会長は「歴史ある例大祭を今後も続けていきたい」と話していました。

-

「働き方改革」「スポーツ振興」町職員政策提案

箕輪町の職員による政策研究会「チーム箕輪チャレンジ」の発表会が11月30日役場で開かれました。

発表会では「働き方改革」と「スポーツ振興」をテーマに研究をしてきた2チームが政策を提案しました。

「働き方改革」のチームは文書管理システムの導入や部署での整理整頓の徹底などを提案しました。

「スポーツ振興」のチームはグラウンドの芝生化など環境整備や町内の企業を巻き込んだウォーキングのイベントによる健康増進などを提案しました。

箕輪町では、担当課の枠を越えた研究や人材育成を目的に4年前から政策研究を実施しています。

今年度は6月から視察やヒアリングなど15回ミーティングを行ってきたという事です。

講評で白鳥政徳町長は「4年目になり研究が上手くなってきている。来年度予算に取り入れられるよう検討をしてほしい」と話していました。 -

箕輪中学校で林業について授業

箕輪町の箕輪中学校1年生の生徒は30日、上伊那林業振興協議会から林業についての話を聞きました。

この日は、箕輪中学校1年生の生徒が、上伊那林業振興協議会のメンバーからカラマツの間伐について話を聞き、苗木に触って確かめていました。

上伊那林業振興協議会は、林業に携わる個人などで活動していて、子どもたちに上伊那産の木の良さを知ってもらおうと、地域発元気づくり支援金を活用して、30日の授業を開きました。

授業では、実際に間伐で使うチェーンソーのエンジンをかけ、音の大きさや迫力などを生徒に伝えていました。

メンバーは、「授業を通して林業について少しでも理解してもらいたい」と話していました。

この日は箕輪中学校に地元産のカラマツを使った学習椅子が40脚贈られたということです。

-

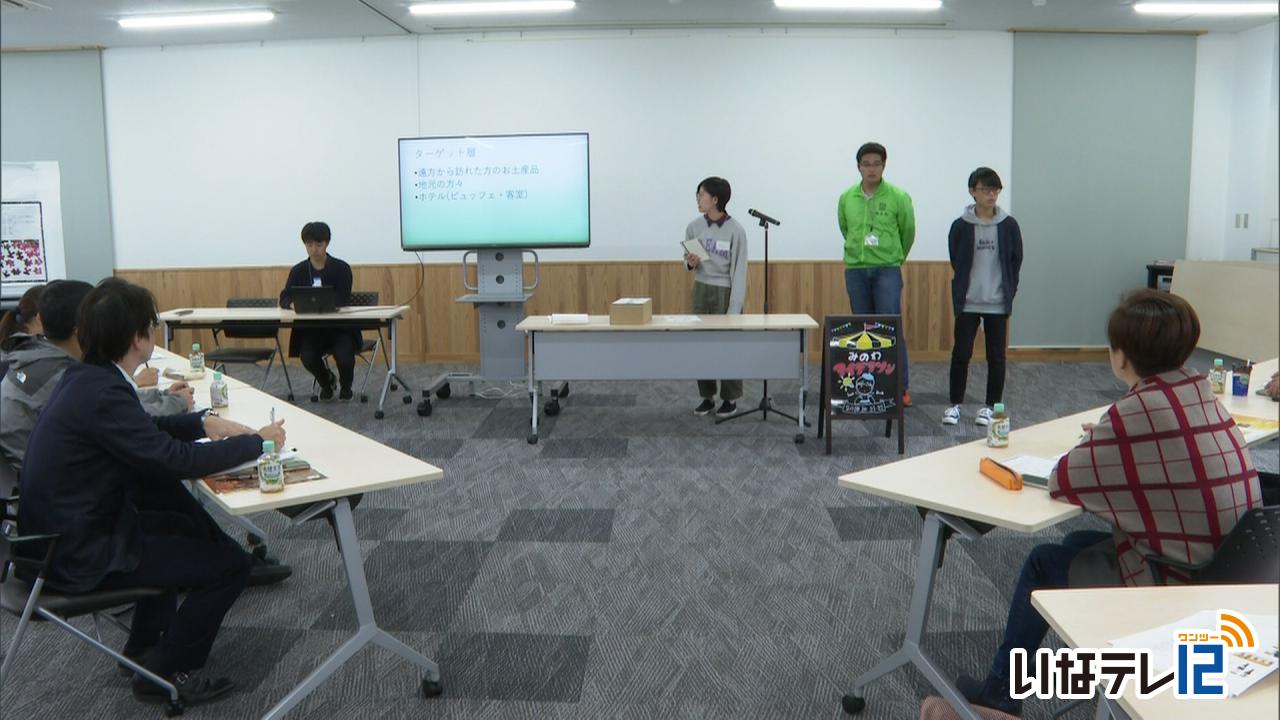

若者のアイディアで新商品企画

箕輪町は、若者のアイデアを元に町の新しい商品を企画する「みのわアイデアソン」を、21日と22日の2日間行いました。

22日は各グループがプレゼンテーションを行いました。

こちらの班が提案したのは、クッキー「もみじちゃんのおやつ」です。

りんご味のクッキーが入った缶に赤そばやもみじ湖などの写真をデザインし、食べ終わった後も缶を使ってもらうことで箕輪を思い返してもらう狙いがあります。

「アイデアソン」は、アイデアとマラソンを掛け合わせた造語で、テーマに対してチームで話し合いながらアイデアを出し合いビジネスモデルを構築するイベントです。

9月から町内で実習を行っている大正大学の学生など13人が参加しました。

今回の提案を基に、町では試作品を作り12月のイベントでお披露目する予定です。 -

唐澤義雄前教育長が文部科学大臣表彰を受賞

箕輪町の前の教育長、唐澤義雄さんは、小学生の英語学習やICT教育を推進したことが評価され、文部科学大臣表彰を受賞しました。

23日は、唐澤さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に受賞を報告しました。

唐澤さんは、現在68歳です。

昭和50年に信州大学人文学部を卒業後、県内の中学校で社会の教諭として教育に携わりました。

伊那市の春富中学校や東部中学校で校長を務め、平成24年3月に退職しました。

その年の4月からは、箕輪町の教育長に就任し、2期7年にわたり教育行政に携わりました。

白鳥町長は、「行政も含めて教育や文化などの整備に力を入れてくれた」と感謝していました。

-

女性活躍井戸端会議と町議会の意見交換会

箕輪町の子育て中の女性や有識者などでつくる女性活躍井戸端会議と町議会議員の意見交換会が25日初めて開かれ、女性や若者の議会参画について意見を交わしました。

意見交換会には、女性活躍井戸端会議のメンバー10人と、町議会の正副議長など9人が出席し、「女性や若者の町議会への参画」などについて意見を交わしました。

井戸端会議のメンバーの「夜に議会を開くなど仕事があっても議員活動ができる環境が必要」といった意見に対し議員は「夜間議会はコストや働き方改革の面で難しいのではないか」と答えていました。

このほかに、「区会議員を経験したが、家族の理解が必要だ」「これまでに女性が立候補に至らなかった理由をきちんと見ていかなければいけない」といった意見が出されていました。

女性活躍井戸端会議は男女共同参画を推進しようと2017年に発足しました。

議会との意見交換は、町の取り組みについて理解を深めようと初めて行われました。

-

フェンシング全国大会で入賞

8月31日と9月1日に静岡県で開かれた第5回全国小学生フェンシング選手権大会で、南箕輪小学校6年の保科幸那さんが3位に、埋橋匠君が5位に入賞しました。

23日は、保科さんと埋橋君が箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に入賞の報告をしました。

2人は、箕輪町にある長野県フェンシング協会に所属しています。

大会は、8月31日と9月1日に静岡県で開かれ、保科さんは5・6年女子フルーレの部で3位に、埋橋君は5・6年男子エペの部で5位に入賞しました。

2人は、日本フェンシング協会の指定を受けて、保科さんは3月にドイツへ、埋橋くんは来月オーストラリアへ海外派遣されることになりました。

白鳥町長は「海外で違う国の選手と闘うのは良い経験になる。頑張ってきてください」と話していました。 -

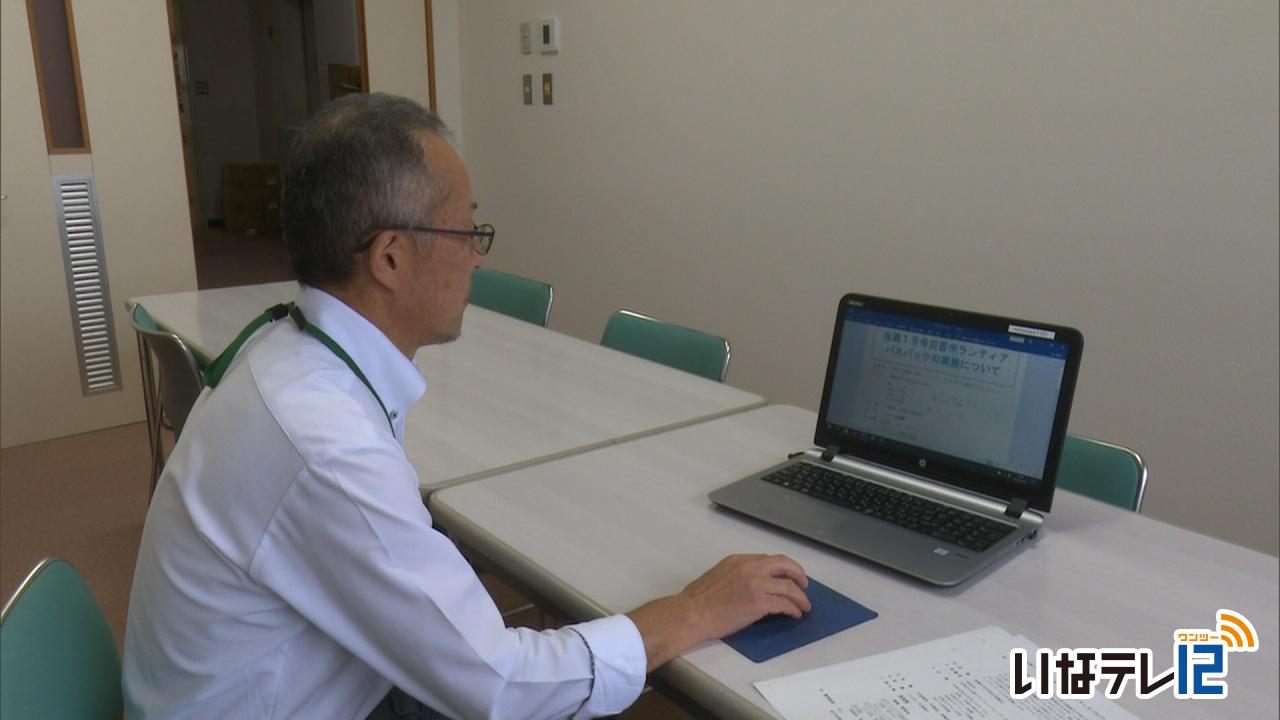

箕輪町社協 ボランティア募集

箕輪町社会福祉協議会は、千曲川が決壊するなど台風19号で大きな被害を受けた長野市を支援しようと、ごみの片づけなどを手伝うボランティアを募集しています。

箕輪町社会福祉協議会は、26日(土)に職員のボランティア派遣を予定していて、それに伴い一般からも参加者を募集しています。

事務局次長の林昭三さんです。

林さんは17日長野市松代町を訪れ、被災地の様子を目の当たりにしました。

長野市は、千曲川が決壊し、18日現在2人が死亡、床上床下浸水は合わせて5,086棟と県内で最も大きな被害を受けました。

ボランティアではごみの運び出しや土砂の片づけを行う予定です。

日程は26日(土)の午前6時30分に、バスで町内を出発し、午前9時から午後3時まで作業を行う予定です。

募集は箕輪町に住んでいる人が対象で、定員は先着

20人です。

町社協では電話で申し込みを受け付けています。

(電話79-4180)

また、伊那市は、18日朝6時に千曲市に職員の派遣を行いました。

千曲市から県を通して要請があり、4トントラックで災害廃棄物の運搬を行うということです。

派遣するのは合計6人で、1日2人ずつ3班体制で支援に当たります。

派遣期間は、18日から23日(水)までとなっています。

-

台風19号による町と村の被害

台風19号による果樹被害額は、箕輪町がおよそ3,500万円、南箕輪村がおよそ300万円となっていることが分かりました。

箕輪町と南箕輪村によりますと、台風19号による農作物の被害は主にりんごの落下で、被害額は箕輪町がおよそ3,500万円、南箕輪村はおよそ300万円だということです。

被害面積は、箕輪町がおよそ33ヘクタール、南箕輪村はおよそ2ヘクタールです。

-

天竜健康ウォーク 約350人が参加

天竜川の護岸を歩くウォーキングイベント「天竜健康ウォーク」が14日に箕輪町で行われました。

イベントは、台風の影響で1日日をずらして行われました。

5キロ、9キロ、13キロの3つのコースが用意されていて、自分の体力に合った距離を歩けるようになっています。

スタートからおよそ2時間30分後に最後の参加者がゴールし、参加したおよそ350人全員が完歩しました。

発着点となったみのわ天竜公園ではとん汁などが振舞われ、参加者や応援に訪れた家族が味わっていました。 -

空き家侵入の疑い オーストラリア人逮捕

伊那警察署は10日、箕輪町内の空き家に侵入した疑いで、住所不定無職の40代オーストラリア国籍の男を現行犯逮捕しました。

伊那警察署の発表によりますと、逮捕されたのは住所不定無職でオーストラリア国籍のDE SAILLY MARK JOSEPII容疑者44歳です。

ディ セーリ容疑者は10日午前5時32分、空き家に侵入していたところを家の持ち主に発見され、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。

調べに対しディ セーリ容疑者は、容疑を認めているということです。

動機などについては現在伊那署で調べをすすめています。 -

豚コレラ 上伊那でワクチン散布

長野県は野生イノシシによる豚コレラのまん延を防ごうと先月から県内全域でワクチンを散布する作業を進めています。

10日は入笠山から富士見にかけてのワクチンベルトに含まれる、箕輪町の箕輪ダム周辺で散布が行われました。

作業は、国、県、町の職員あわせて9人が3つのグループに分かれ行いました。

出発前には箕輪町役場でワクチンを埋める場所や、埋め方について県の職員から説明をききました。

使用するワクチンは、ゼリー状のものを固めたもので、えさと一緒に穴に埋め、イノシシが食べる事で接種されます。

ワクチンを散布する箕輪ダム周辺の東山に移動すると、防護服に身を包み、手袋や長ぐつにカバーをかけてから山に入り作業を行っていました。

この一帯では10日と11日の2日間で26地点、合計520個のワクチンを散布する計画です。

長野県では5つのワクチンベルトを設定していて、1800地点、3万6千個のワクチンを散布する計画です。

上伊那が含まれるのは入笠山富士見ベルトの他に中央アルプス山麓の竜西中央道ベルトがあります。

伊那市は107地点、箕輪町は今回の部分を含め53地点、南箕輪村は26地点でワクチン散布が計画されています。

-

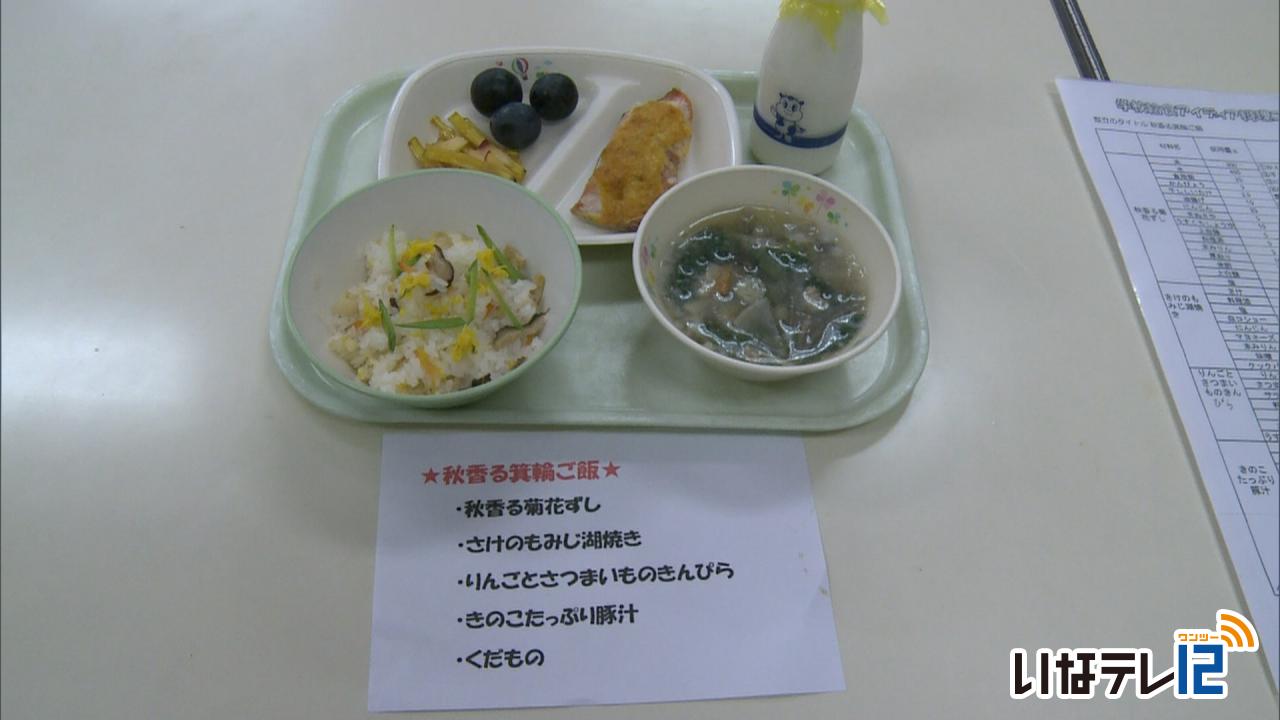

給食レシピ最優秀賞 小松君

箕輪町が小中学生を対象に行った「学校給食アイディアレシピコンテスト」で、箕輪北小学校6年の小松如海君のレシピが最優秀賞に選ばれました。

こちらが、小松如海君が考えた献立、「秋香る箕輪ご飯」です。

鮭やきのこなど秋の食材で彩りや季節感を表現したということです。

審査では、味付けや栄養バランスが良いことが高く評価されたということです。

コンテストには、町内の小学6年生225人と中学生15人から応募がありました。

一次審査を通過した各校代表者の献立を、役場職員や学校関係者が審査員として試食し、味や栄養バランスなどを採点しました。

最終審査まで残った優秀献立は、それぞれの学校の給食で今後提供される予定です。 -

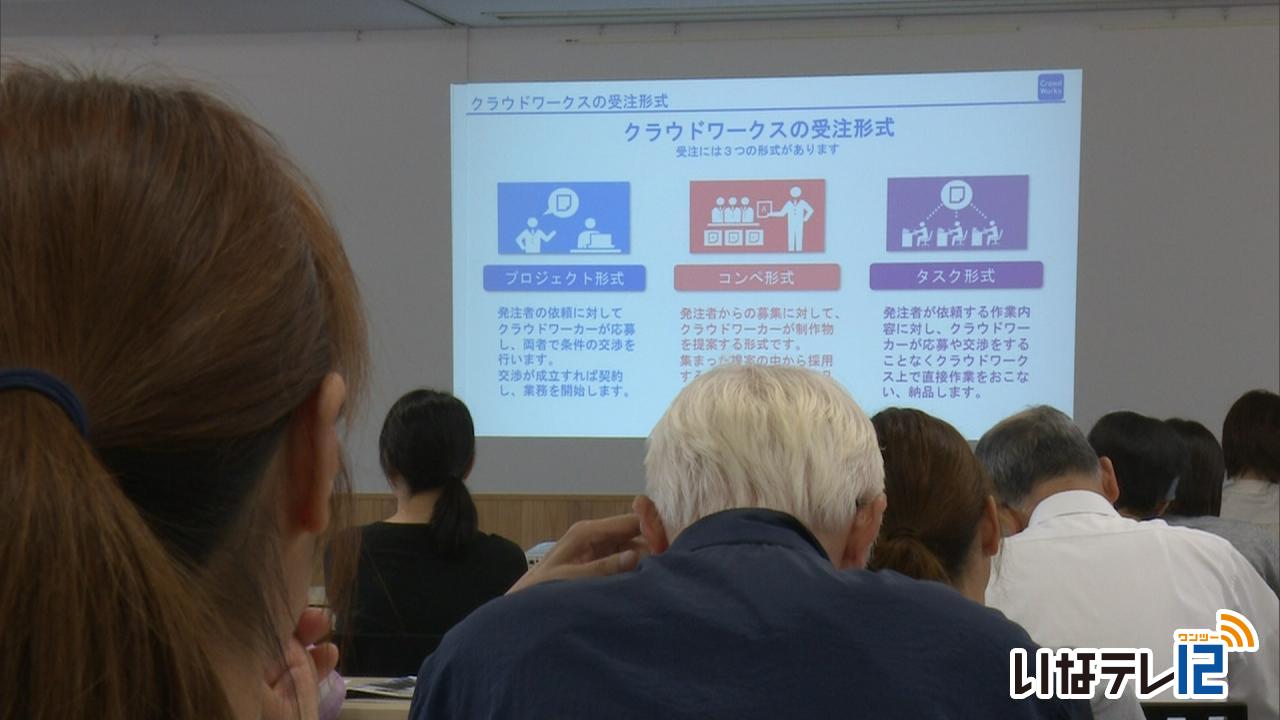

箕輪町でWEB系在宅セミナー

自宅でインターネットを活用して働く在宅ワークのセミナーが9日、箕輪町の産業支援センターみのわで開かれました。

この日は、子育て中の女性など町内外からおよそ70人が参加しました。

講師をつとめたのは、在宅ワークの仕事をあっせんしている業界最大手のクラウドワークスの眞道祐介さんです。

眞道さんは、在宅でできる仕事の始め方や報酬の受け取り方など説明していました。

在宅ワークは、データ入力や、印刷物のデザイン、インターネット記事の原稿執筆など、家で行える仕事です。

また、この日は在宅ワークの指導をしている箕輪町の林豊さんが話をし、録音された音声を原稿にするテープ起こしのやり方などを紹介していました。

箕輪町では、国の地方創生交付金を受けて、子育て中の女性や、定年を迎えた人に活躍してもらおうと、昨年度からセミナーを開いています。

-

伊那バス 100周年感謝で寄付

15日で創業100周年を迎える伊那市の伊那バス株式会社は、地域への感謝を込めて上下伊那の10市町村に総額180万円を寄付しました。

8日は藤澤洋二社長ら3人が各市町村をまわりました。

伊那市役所では、白鳥孝市長に寄付金50万円を手渡しました。

伊那バスは、大正8年、1919年の10月15日に創業しました。

開業当初は、6人乗りの乗り合いバス3台で、伊那町から高遠町までの9キロを運行しました。

その後貸し切りバスや高速バス、タクシー事業や観光事業などを開始し、10月15日には100周年を迎えます。

白鳥市長は、伊那バスの100周年を記念して作られた冊子を見ながら、説明を受けていました。

藤澤社長は「地域のみなさんのおかげで100周年を迎えることができた。これからもみなさんのお役に立てるよう頑張っていきたい」と話していました。

伊那バスは伊那市の他、上伊那7市町村と大鹿村、松川町にも寄付金を手渡したということです。 -

五穀豊穣に感謝 秋の例大祭

五穀豊穣に感謝する秋の例大祭が6日、上伊那各地の神社で行われました。

箕輪町の富田神社では「富田秋祭り」が行われました。

富田秋祭りは、毎年10月の第一土曜日と日曜日に行われる、富田神社の三大祭りの一つです。

地元の箕輪西小学校の児童18人は、朝9時に神社を出発し、神輿を担いで区内を周りました。

児童たちは、各家の前で神輿をゆすって鈴を鳴らし、住民に例大祭を知らせました。

鈴の音に気づいた住民は、玄関先に出てくると、ご祝儀を手渡していました。

ご祝儀は、富田区内の子どもたちのために使われるということです。

-

箕輪町安心安全パトロール隊 出発式

10月に発足した警察OBによる「箕輪町安全安心パトロール隊」の出発式が、7日に、役場で行われました。

今後は、町内の住民ボランティアと連携して防犯活動などを行います。

7日は、役場で出発式が行われ、隊員が決意表明しました。

任命されたのは、県警OBで長岡の藤枝裕一さんと、松島の松田久光さんの2人です。

町は、平成24年にWHO世界保健機関の安全安心なまちづくりの取り組み「セーフコミュニティ」を認証取得し、活動を推進しています。

パトロール隊は、警察官OBによるプロの目で犯罪を抑止していこうと今月発足しました。

2人は平日の午前9時半から午後6時まで、青色回転灯を付けた専用パトロール車で町内を巡回します。

車内には、夜光反射材などの防犯グッズや、緊急時に役場とやり取りができる無線が搭載されています。

白鳥政徳町長は、「行政では目の届かない部分をプロの目で見てもらい、地域の安全・安心を守ってほしい」と期待しました。

町内では4日に声かけ事案が発生していて、出発式のあと2人は現場に向かいました。 -

収蔵庫にある民具を見学

箕輪町の長岡資料収蔵施設がきょう初めて一般公開され、訪れた人達は昔の農具や生活用品など展示されている2,000点あまりの資料を見学しました。

旧長岡保育園の建物を利用し作られた長岡資料収蔵施設です。

箕輪町郷土博物館の展示品の保管施設として平成27年度から整備され、だれでも見学できるよう資料が展示されています。

きょうは、収蔵庫にある資料を多くの人に見てもらおうと、見学会が初めて開かれました。

施設内は、農林業と商業、養蚕、生活といったテーマ毎に分けて資料が展示されています。

かつて遊戯室だった場所には、医師や学校の校長が使用していたと言われる人力車や、国鉄時代に飯田線で使っていた電車の運行を管理する機械などもあります。

この他に、松島出身で東京の出版社に勤務していた故・川手禎さんが寄贈した専門書3千冊余りもあり、読む事ができます。

郷土博物館では「多くの人に見てもらい、地域の歴史や文化に興味をもってもらいたい」と話していました。

長岡資料収蔵施設の見学については箕輪町郷土博物館にお問合せ下さい。

262/(木)