-

中学生ロボットコンテスト南信大会

中学生ロボットの南信1位を決める中学生ロボットコンテスト南信大会が13日伊那市で行われました。 決勝戦は、伊那市の東部中学校と辰野中学校の対戦です。 東部中は、チーム名「機動要塞グングニル」辰野中は、「Kmijima1号」です。 ルールは、直径7センチ、幅4.5センチのリングを指定された場所に水平に置き、高く積み上げるほど高得点となります。 東部中は、ロボットもさることながら操作のコンビネーションもよく、順調に得点をかさね、12対6のダブルスコアで辰野中を下し優勝しました。 大会には、南信地区を中心に北は飯山、南は飯田からも参加があり合わせて6校から21チームが参加し予選リーグと決勝トーナメントが行われました。 中には女子チームもあって、競技の途中にハンダゴテを手に種理する姿もありました。 大会は、中学生の創造力を高めようと開かれていて今年で10回目になります。 11月には、更埴市で県大会が開催されることになっています。

-

熱田神社で9年ぶり 中尾歌舞伎公演

江戸時代から伝わる伊那市の無形文化財中尾歌舞伎の秋季定期公演が、12日、伊那市長谷の熱田神社と東春近の白山神社で行われました。 このうち、熱田神社での公演は平成16年以来9年ぶりで、屋外での1日2公演は初めてです。 演目は、江戸時代の下町を舞台にした「人情噺文七元結」です。 主人公は、博打と酒が好きな長兵衛。その娘のお久は、長兵衛の借金を返すために自ら吉原に行き身売りします。 長兵衛は「期限までに返さなければ娘を女郎(じょろう)として店に出す」という条件で50両を借ります。 しかしその帰り道、売り上げをすられ川に身投げしようとする見ず知らずの文七という男に、長兵衛は50両全てを渡してしまいます。 中尾歌舞伎は江戸時代の1770年頃、中尾地区に来た旅芸人が神社で演じたのが起源とされています。 太平洋戦争を機に自然消滅していましたが、地域の若者が中心となって昭和61年に復活させ、今年で26年目を迎えます。 物語の最後では、命を救われた文七と奉公先の主人が長兵衛の家を訪れ、文七の嫁としてお久を貰いたいと切り出しました。 熱田神社での公演終了後、出演者達は急いでマイクロバスに乗り込み、次の公演場所へと向かっていました。

-

上農文化祭で伊那雑穀カレー販売へ

南箕輪村の上伊那農業高校は、上伊那産の雑穀を使った伊那雑穀カレーを、去年に引き続き今年も20日の文化祭で販売します。 上農高校の生産環境科作物班では、「地産地消や地域振興に役立てようと」雑穀を普及させる活動を8年前からしています。 作物班では、伊那雑穀カレーを200食限定で販売し、去年に引き続き売上金のすべてを、東日本大震災の被災地、宮城県に義援金として送るということです。 伊那雑穀カレーは雑穀アマランサスやもちきびを使用し、小麦や乳製品は一切使われていないので、アレルギーの人でも食べられるということです。 尚、雑穀の選別に時間がかかることを農家の人から聞いた作物班は、自動雑穀選別機をつくり、20日にお披露目するということです。 今年はこのほか、雑穀の事を知ってもらおうと、子供向けに紙芝居の上演も計画しています。 上伊那農業高校の文化祭の一般公開は20日(日)で、農産物の販売もあります。

-

ちずサミット

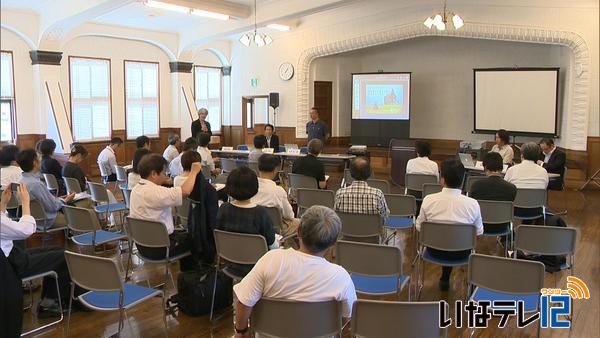

タブレット型端末器などのデジタル機器を使った地域情報の蓄積、編集、発信の可能性を探ろうと、11日伊那市創造館でちずサミット デジタルコモンズシンポジウムが開かれました。 全国各地で地域づくりをプロデュースしたり、デジタルアーカイブの研究・活用に取り組んでいる5人が講演しました。 会場には、各地の図書館職員や教育関係者が訪れ、講師の話に耳をかたむけました。 地図アプリを制作している京都の高橋徹さんは、これまで手がけたアプリを紹介しました。 古い地図の上にGPS機能で現在地を表示し、自然や歴史を体感できるしくみです。 東京で地域アーカイブの活用について研究している中村佳史さんは、タッチパネルを水平に置く工夫で、複数で情報を楽しむことができ、世代を超えた物語が生まれると話していました。 中村さんは、「デジタルアナログのそれぞれのよさをどういう形で発信するかがポイント。経済と文化の良い関係性を築いていくことが求められる。」と締めくくりました。 シンポジウムでは、ちずを切り口にデジタル機器やデータを使った地域の活動プログラムについてその可能性を探りました。

-

南箕輪中が伝統の落ち穂拾い

南箕輪中学校で10日、伝統の落ち穂拾いが行われました。 10日は、全校生徒およそ450人が地区ごとに分かれ落ち穂を拾いました。 落ち穂拾いは、地区の農家にお願いし、稲刈りが終わった田んぼで毎年行っています。 1人1キロを目標としていて、生徒たちは稲刈りのときに落ちた穂を拾っていました。 落ち穂は自宅で干した後、学校に集めるということです。 去年は集めた米を精米して、南三陸町へ送りました。 南箕輪中学校では今年の8月に南三陸町へボランティアに行くなど震災後から交流を続けています。 今年は集めたお米を各地域に引き取ってもらい、それと引き換えに寄付をつのって、南三陸町に義援金として送るということです。

-

まほらいな市民大学 入学式

人づくり地域づくりを目的とした伊那市の生涯学習講座「まほらいな市民大学」の入学式が10日に行われ、73人が2年間の学習をスタートさせました。 伊那市のいなっせで入学式が行われ、50代から80代まで73人の新入生が出席しました。 式辞で学長の白鳥孝市長は「学習意欲にもえて入学したみなさんに2年間を大切に過ごしてもらいたい」と式辞を述べました。 新入生を代表して西町の神山民江さんは「日々の暮らしに追われる中、再び学習できる事に感謝し、社会に貢献できるよう学んでいきたい」と挨拶しました。 まほらいな市民大学は平成10年から始まり、今年は16期生が入学しました。 学生は、月2回開かれる教室で健康、芸術文化、人権、奉仕活動など6つの分野の学習を行うことになっています。

-

伊那図書館 ライブラリー大賞候補に

これからの日本の公共図書館のあり方を示唆する先進的な機関に対して贈られる「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー」で伊那市の伊那図書館が大賞受賞候補となっています。 ライブラリー・オブ・ザ・イヤーは、東京に本部をおくNPO法人が、2006年から表彰しているもので今年は推薦された24機関の中から、伊那図書館を含む4機関が優秀賞に選ばれました。 伊那図書館は、タブレット端末を使ったアプリケーション「高遠ぶらり」を活用した街中探索や、地域通貨「りぶら」で本と地域商店をつなげる取り組みなどが評価されました。 今月29日に横浜市で開かれる図書館総合展で一般公開の審査が行われ、優秀賞4機関の中から大賞が決定する予定です。

-

高遠石工に注目 特別展きょうから

江戸時代、高遠から全国各地に出向き、石仏や石塔などを作った石工の資料を集めた特別展が9日から伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています 特別展「高遠石工 鑿(のみ)に込めた想い」は、江戸時代ブランドとして認められていたとされる高遠石工の作品について広くしってもらおうと、企画されました。 会場には、高遠町歴史博物館や図書館、個人が所蔵する資料、89点が展示されています。 江戸時代に高遠藩内の農家では、農閑期の現金収入を得る為に、石仏や石塔作りなどをしていました。優れた腕を持つ人達は、全国各地に出向き、高遠石工と呼ばれました。高遠藩では、石工の活躍により、1856年には、税収のおよそ半分を石工が占めたという事です。 現在確認されているだけで、北は青森県から南は山口県まで19都県で高遠石工によってつくられた石仏があります。 このうち、江戸時代後期に336体の石像をつくった守屋貞治の資料では、伊勢の殿様から菩薩像を作った褒美で受け取った「数珠」が展示されています。 この数珠は、守屋家に代々伝えられ今回初めて、一般に公開されました。 博物館によると、お金の代わりに数珠を受け取った、貞治の無欲さや仕事に対する姿勢を表す品だという事です また、1839年に戦国武将武田信玄の墓の、石垣などを改修した時の仕様書や注文書などといった、石工の仕事について知る貴重な資料が展示されています。 この特別展「高遠石工 鑿(のみ)に込めた想い」は、12月15日まで高遠町歴史博物館で開かれています。

-

まほらいな市民大学 修了証書授与式

伊那市の生涯学習講座、まほらいな市民大学の第14期生の修了証書授与式が9月27日伊那市のいなっせで行われました。 2年間の講座を修了したのは、男性12人、女性47人の59人です。 最高齢者は80歳、最年少者は56歳です。 健康・体力づくり、芸術文化歴史などの6つの分野で各種講座を受講し、2年間で51単位の取得を目指しました。 皆勤者はいませんでしたが、欠席3回までの精勤者は4人、 平均取得単位数は、約34単位でした。 式では、学長の白鳥孝市長からひとりひとりに修了証書が手渡されました。 白鳥市長は、「生涯学習のいしずえ礎がしっかり出来たと思う。生涯現役としてますます活躍してください」と式辞を述べました。 修了生を代表し、伊藤正光さんは、「視野が大きく開けた思いがしている。学んだことを基に原発問題や憲法改正など真実は何かを自問していきたい」と答辞をのべました。

-

高遠町出身の小説家、島村利正展

伊那市高遠町出身の小説家、故島村利正さんに関する展示会が、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。 島村さんは戦後の日本で高く評価された作家で、数々の賞を受賞し、芥川賞候補にも選ばれたことがあります。 生涯で残した作品は長編が4作、短編が50編におよびます。 木曽川を舞台にした、短編作品、蘇水峡の原稿は鉛筆で書かれています。 会場には写真や机など、執筆活動に関するものが多数並べられています。 また島村さんは釣りが大好きで天竜川でもよく釣りをしたそうです。 島村利正さんの展示会は11月10日(日)まで高遠歴史博物館で開かれています。

-

楠洲流聖楠会 第42回吟道大会

上伊那の5つの詩吟の教室でつくる楠洲流聖楠会は6日、伊那市のいなっせで吟道大会を開き、日ごろの練習の成果を発表しました。 楠洲流聖楠会は、上伊那に150の支部があり、約500人が月に2回から4回の練習を行っています。 吟道大会は、毎年この時期に開かれていて、今年で42回目となります。 この日は、奈良時代から現代までの日本の漢詩などを吟じました。 数人で吟じる合吟では、息のあった吟を披露していました。 楠洲流聖楠会の北原荘洲会長は、「腹の底から大きな声を出し、聞いている人に漢詩を作った詩人の心を伝えていきたい」と話していました。

-

坂下神社例大祭で子ども神輿

伊那市の坂下神社で秋の例大祭が5日から始まり、子ども神輿が地区を練り歩きました。 子ども神輿は、地元の坂下神社の例大祭を盛り上げようと、坂下子供育成会が毎年宵祭りに行っています。 小学生やその保護者およそ70人が参加して、天狗に扮した子供を先頭に、太鼓と笛の音に合わせ、区内を回りました。 坂下神社例大祭は、5日の宵祭りと6日の本祭りの2日間で、6日は、女子児童による浦安の舞いが奉納されるほか、有志による神輿も繰り出す予定になっています。

-

「人と暮らしの伊那谷遺産」 新たに10件を追加

先人たちの足跡を後世に伝える「人と暮らしの伊那谷遺産」に新たに10件が追加されました。 伊那ケーブルテレビ関係分では、▽伊那市高遠町から静岡県の秋葉神社まで続く古道、秋葉街道▽秋葉街道の峠のひとつで重要な交通路だった伊那市長谷の分杭峠▽江戸時代、物資を運び、諏訪大社への信仰の道として使われた伊那市高遠町の杖突峠▽伊那谷から木曽へ米を運んだ南箕輪村の権兵衛峠が追加されました。 「人と暮らしの伊那谷遺産」のこれまでの登録件数は、今回追加された10件を含めて89件となっています。選定委員会では、選定数100を当面の目標としていて、候補となる遺産を募集しています。

-

三六災害伝承のためのプロジェクト 来年度設置へ

土木、自然、暮らしにまつわる先人たちの足跡を後世に残していこうと活動している「人と暮らしの伊那谷遺産プロジェクト選定委員会」は、三六災害にまつわる資料をデータ化し保存、公開するためのプロジェクトを来年度立ち上げます。 3日、駒ヶ根市内で4回目の会議が開かれ、「語り継ぐ 濁流の子プロジェクト」を来年度発足させることを決めました。 「濁流の子」は、昭和36年に伊那谷を襲った三六災害で被災した子供たちの作文をまとめたものです。 プロジェクトでは、この「濁流の子」を災害伝承のシンボルとして活動を展開していきます。 実施主体は、飯田市と国土交通省が共同で運営している天竜川総合学習館かわらんべ、信州大学附属図書館、天竜川上流河川事務所です。 濁流の子を含む、三六災害に関わる本や写真、映像、行政の資料などを収集し、デジタル化して公開します。 委員からは、「市町村の図書館や博物館と一緒に活動する仕組みが必要」、「教育委員会と連携して防災教育に活用するべき」などの意見がありました。 プロジェクトは、来年度から平成30年度までの5か年計画で、次回の委員会で、具体的な行動計画を策定することになっています。

-

伊那中学校吹奏楽部13日定演に向けて練習

伊那市の伊那中学校吹奏楽部の3年生は、13日(日)に開かれる定期演奏会に向けて、練習に励んでいます。 3日は飯田市で打楽器の教室を開いている渡辺光さんを招いてパーカッション演奏の練習をしました。 演奏会で引退する3年生は、机やデッキブラシを使って音を出すパーカッション演奏を披露します。 生徒役と教師役に分かれて、数学の授業や給食など学校生活を表現します。 渡辺さんは「恥ずかしがらずに、堂々とかっこよくやりましょう」とアドバイスをしていました。 ある生徒は「皆のリズムが合うと快感ですごく楽しい」と話していました。 定期演奏会では、パーカッション演奏のほか、部員全員でポップスやクラシックなどを演奏する予定です。 伊那中学校吹奏楽部 第10回定期演奏会 10月13日(日)午後2時開演 場所:伊那文化会館大ホール

-

高校演劇 伊那西高が県発表へ

上伊那地区高校演劇合同発表会が22日、伊那文化会館で開かれ伊那西高校が県の発表会の出場校に選ばれました。 上伊那の発表会には伊那西高校、伊那弥生ヶ丘高校、箕輪進修高校、辰野高校の4校が参加しました。 このうち県の発表会への出場を決めた伊那西高校は人間社会を風刺した「おとぎ話 ネズミとneco」を演じました。 劇では新しいエネルギーシステムが制御できず人間が慌てる場面があり社会が抱える矛盾を動物の目線から皮肉を交えて表現しています。 伊那西高校が出演する県の発表会は10月18日と19日に伊那文化会館で開かれます。

-

中尾歌舞伎 初の屋外2公演

伊那市長谷に伝わる中尾歌舞伎。12日に行う秋季定期公演では、初めて屋外での1日2公演を計画しています。 1日、公演に向け本番で身に纏う衣装を着け、稽古を行いました。 今回行う演目は「人情噺文七元結」です。借金をかかえた無類のばくち好きの男とその娘で借金を返すために身売りする娘など、江戸時代の町民の気質と人情が表現された作品で、平成元年の保存会発足後9回演じられています。 今回は平成16年以来の屋外の舞台熱田神社での公演を計画しています。 当日は、午前は長谷、午後は東春近田原の白山社に移動し初めて屋外の別々の会場で公演を行います。 今回の舞台では、ベテランの役者の混じり3人が初舞台を踏みます。 そのうちの一人中村勇治さんは稽古が終わっても台本を読み返していました。演技の指導にあたっているのは、戦前に役者として舞台に立ったこともある西村清典さん。西村さんは、中村さんの稽古が終わると指の使い方や歩き方顔の向きなど、細かい所までアドバイスしていました。 衣装の着付けを担当するのは、20年以上保存会を支えてきた女性2人です。 稽古が終わると、着る順番や帯の位置などを役者と確認していました。 保存会では、本場に向け稽古を重ね、秋季公演をレベルアップする新たなチャンスととらえています。 中尾歌舞伎の公演は、12日土曜日、午前11時から伊那市長谷の熱田神社で、午後3時から伊那市東春近田原の白山社で行われる事になっています。

-

箕輪中部小でフラワーアレンジメント体験

箕輪町の箕輪中部小学校の4年生は花に親しむ花育の一環で、フラワーアレンジメントを2日体験しました。 花育は、花に親しむことで優しさや美しさを感じる気持ちを育むものです。 体験は、県や花卉の生産・販売団体などでつくる長野県園芸作物生産振興協議会が毎年行っているものです。 2日は上伊那の生花店5店舗の経営者らが訪れ、児童にフラワーアレンジメントを指導しました。 花は地元産のアルストロメリアやトルコギキョウなどが使われました。 児童らは、店主から花の切り方やきれいな並べ方を教わっていました。 指導に当たった生花店の経営者は、「皆楽しんで体験をしていたので、これをきっかけに花に接する機会を増やしてもらいたい」と話していました。

-

新山小5・6年がマツタケ狩り

伊那市の新山小学校の児童は、藤原儀兵衛さんの山で10月1日、マツタケ狩りを体験しました。 体験したのは新山小学校5・6年生の6人です。 藤原さんは子どもたちに秋の味覚と収穫の喜びを知ってもらおうと子ども達を山へ招きました。 山に入るとマツタケの生え方などの説明を受けていました。 200メートルほど山を登ると、早速マツタケを見つけ、大事に収穫していました。 10月1日はおよそ40本で2キロほどの収穫がありました。 採れたマツタケは新山小学校のマツタケ給食で味わうということです。

-

子ども・子育て審議会

伊那市は国の施策に基づき、子ども・子育て審議会を発足させました。 審議会では、子育てに関するアンケート調査を行い平成27年度末までに伊那市の事業計画を策定します。 26日は、関係団体から選出された15人に白鳥孝市長から委員の委嘱状が手渡されました。 これまで保育行政審議会がありましたが、子育て支援を総合的に推進するとした国の政策転換により、発展的に解消し、新たに設置しました。 審議会では、今後、年内をめどに対象世帯へのアンケート調査を行います。 それをもとに教育や保育、子育て支援事業の方向性を検討し、平成27年度内に事業計画を決定するスケジュールです。 白鳥市長は、「今後育まなければならない生きる力は、言葉で言うのは簡単だが、真の力をつけるには、大人が関与して全体で支援していく必要がある」とあいさつし、審議会の今後に期待していました。 会長には伊那市子ども会育成会連絡協議会の丸山毅一さんが選出されました。

-

アルパカを模したイルミネーション点灯

総合学習の一環でアルパカを飼育している伊那市の伊那小学校3年森組の児童は、アルパカを模したイルミネーションを製作し、27日学校で点灯式を行いました。 27日は校内に森組の児童36人と保護者などがあつまり、イルミネーションにあかりが灯されました。 伊那小3年森組は去年12月から南アメリカ大陸原産のラクダ科の草食動物、アルパカを学校で2頭飼育しています。 森組ではアルパカについてたくさんの人に知ってもらおうと、山寺活性化協議会と合同でイルミネーションを製作しました。 骨組みは山寺活性化協議会が作り、児童は光の色を決めたり、電球をまきつける作業を行ったということです。 児童らは、イルミネーションと一緒に写真を撮っていました。 イルミネーションは10月5日から、南箕輪村の大芝高原で行われるイルミネーションフェスティバルに出品し、その後伊那北駅前で展示されます。

-

信州ハーモニカ同好会 秋のふれあい演奏会

長野県内のハーモニカ愛好者でつくる信州ハーモニカ同好会の秋のふれあい演奏会が伊那市の伊那文化会館で29日開かれました。 演奏会では県内から38の個人とグループが、国内外の民謡や歌謡曲などを披露しました。 信州ハーモニカ同好会は毎年春と秋に演奏会を持ち回りで開いています。 ある参加者は、「毎回楽しみに参加しています。いろんな人の演奏が聴けるので勉強になります」と話していました。 地元からは3グループが出場し、このうち箕輪町のメープルみのわは「ドレミの歌」を演奏しました。

-

第5回長野県工芸美術展

県内の工芸作品が並ぶ第5回長野県工芸美術展が27日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、木工や染色、陶芸など32部門の工芸作品142点が並んでいます。 そのうち15作品が入賞作品です。 伊那ケーブルテレビ関係分では、伊那市の三沢節幸さんの陶芸作品「夏の星空」が県教育委員会賞 伊那市の北原正明さんの銅版作品「般若の面」が中日新聞社賞 南箕輪村の磯千恵子さんのパッチワークキルト作品「夢一夜」が長野日報社賞 伊那市の小林恵子さんのパッチワークキルト作品「信濃の空に舞う鳳凰」が伊那市長賞 伊那市の上野忠司さんの木工作品「森のフロアースタンド」が奨励賞を受賞しています。 今回の美術展には、84人から155点が寄せられ、142点が入選し展示されています。 出品者の年齢は、20代から80代、部門も32部門と多岐にわたりバラエティーに富んでいます。 県工芸美術会の木村万岳さんは、「分野によって個性があり、思いがけないものに出会える楽しさがある」と話しています。 第5回長野県工芸美術展は、10月2日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

東部中と高砂中が伊那市で交流

伊那市の東部中学校では、タカトオコヒガンザクラを通して交流している宮城県仙台市の高砂中学校との交流会が28日に開かれました。 交流会は、東部中の文化祭「すず竹祭」の中で開かれ、高砂中の生徒会役員や、教員など14人が初めて東部中学校を訪れました。 高砂中では、学校のシンボルだった桜の木が東日本大震災の時津波で枯れてしまいました。 それを知った東部中学校の生徒たちはさくらプロジェクトを立ち上げ、去年11月に高砂中にタカトオコヒガンザクラを贈りました。 会では、互いに校歌を披露し、高砂中の校歌は合唱部の生徒たちが一緒に歌いました。 東部中は、来年開校50周年を記念してタカトオコヒガンザクラ2本を植樹することになっています。 その桜の木には今後も両校の絆を深めていこうと輝(ひかり)と虹(かけはし)と名付けることが発表されました。 会の最後には、両校の生徒会長が、絆宣言をしました。 東部中と高砂中は、定期的にインターネットを利用したテレビ会議などを行い、交流していくということです。

-

信州みのわ山野草クラブ 山野草展示会

信州みのわ山野草クラブの第21回秋の山野草展示会が、28日から、箕輪町の木下公民館で開かれます。 展示会を前に、会場には、作品が並べられていました。 信州みのわ山野草クラブには17人の会員がいて、毎月1回展示会を開き、研鑽を積んでいます。 今回は、寄せ植えや、石付け、季節の花木、斑入りの草木など200点が並べられています。 寄せ植えは、特色の異なる植物を植えると、水加減などが変わるため種類を選ぶのが難しいという事です。 クラブによると、秋に展示会を開くのは、伊那谷では珍しいということで、秋の山野草を楽しんでもらいたいとしています。 信州みのわ山野草クラブの展示会は28日、29日の2日間、箕輪町木下公民館で開かれています。

-

箕輪中学校文化祭「ふきはら祭」

27日から上伊那各地の中学校で一斉に文化祭が始まりました。 このうち箕輪町の箕輪中学校の第41回ふきはら祭では、ステージ発表などが行われました。 箕輪中学校の文化祭の今年のテーマは、「つなぐ」です。クラス・学年・全校が大きなつながりとなることを願ってこのテーマにしたということです。 総合的な学習の発表では、1年生が、福祉体験学習について発表しました。 学習では視覚障害者のための点字を体験したり、認知症について理解を深めたということで、映像に合わせて発表していました。 また、1年から3年までの生徒代表5人による弁論会も行われました。 3年生の赤羽 真穂さんは祖父の死を通して感じた家族のつながりについて発表し、「亡くなる前に感謝の気持ちが伝えられなかった。家族と過ごす時間を当たり前と思っていたが、大切にしなければならないと思った」と話していました。 各教室には生徒達の美術作品などが並び、保護者などが見学していました。 箕輪中学校の文化祭は28日までで、ステージ発表や合唱コンクールが予定されています。

-

伊那市出身 池上さん 「高遠城の再現図」を寄贈

伊那市出身で東京都に住む空間デザイナー池上 典(のり)さんは、絵図や文献を参考にして描いた江戸時代の高遠城の再現図を、伊那市に寄贈しました。 26日は、市役所を訪れた池上さんに、白鳥孝市長から感謝状が贈られました。 伊那市に寄贈されたのは、3枚の高遠城の再現図です。 「総構図(そうがまえず)東方を望む」は、伊那市側から見た鳥瞰図。 「総構図 西方を望む」は、長谷側から見た鳥瞰図。 「本丸御殿図(ごてんず)」は高遠城本丸を描きだしています。 絵図や文献を参考にして、グリッドという罫線を用いて、広さ、大きさ、奥行き、高低差などを正確に描いたということです。 池上 典さんは、伊那市日影出身で、現在は、東京都日野市に住んでいます。 空間デザイナーとして活躍していて、大阪市立歴史博物館、阪神淡路大震災メモリアルセンターなどのデザインを手がけています。 自ら編み出したグリッドを用いて完成時の予想図を描く透視図技法で、高遠城の再現に挑戦しました。 資料が限られているため、建物などは想像も入っているということですが、江戸時代後期の高遠城の姿が描き出されています。 池上さんの高遠城再現図は、伊那市高遠町歴史博物館で管理され、11月頃から公開される予定です。 伊那市では、タブレット端末で古地図と現在地をリンクさせて歴史を楽しむアプリ「高遠ぶらり」などで、この再現図を活用していきたいとしています。

-

箕輪西小学校5年生が稲刈りを体験

箕輪町の箕輪西小学校の5年生の児童は26日、学校近くの田んぼで稲刈りをしました。 1時間ほどかけて手で刈り取った稲を10束ずつ麻のヒモでまとめて、はぞかけをしました。 5年生は今年5月、総合学習の一環で学校近くの4.3aの田んぼに、もち米のモチヒカリの苗を植えて育ててきました。 稲は10日間ほど天日に干し、11月の収穫祭でおはぎにして親子で味わうという事です。 26日の伊那地域の最高気温は、前の日より8度近く低い21.6度で、10月上旬並みの一日となりました。長野地方気象台によりますと、27日以降は晴れ間が広がり平年並みの気温に戻るということです。

-

伊那文25周年事業 役者に花束渡すプレゼンター募集

12月1日に開館25周年を迎える伊那市西町の伊那文化会館は、25周年事業の一環として、当日上演されるミュージカル「クリスマス・キャロル」で役者に花束を贈呈するプレゼンター1人を募集します。 25日は伊那文化会館で記者会見が開かれ、下半期の25周年事業が発表されました。 開館記念日の12月1日に上演される「クリスマス・キャロル」で、主役を演じる劇団スイセイ・ミュージカルの草刈正雄さんに花束を渡すプレゼンターを募集します。 このほか、「伊那文とともに地域のがんばる人応援事業」をスタートさせ、地域で芸術活動にとりくんでいる人に表彰状などを贈ります。 第1回の受賞者は、上伊那書道協会会長の池上信子さんで、10月11日に受賞式が行われます。 他に、10月6日のプラハ国立歌劇場のオペラ、モーツァルトの「魔笛」では、伊那市内の小学生9人が出演します。 クリスマス・キャロルのプレゼンターの募集は10月2日から31日まで行われます。

-

風情豊かに 燈籠祭

豊作と無病息災を感謝する鉾持神社の秋の例祭、燈籠祭が22日と23日に行われました。 籠祭では各家庭が笹竹に、ほおずき提灯を飾り夜になると商店街は赤く色付きます。 提灯の灯がともるなか伝統の高遠囃子の演奏が行われました。 この日は和服で商店街を散策する人たちの姿がみられ高遠囃子を聞いたり、提灯をバックにして写真を撮るなどそれぞれ祭りを楽しんでいました。 祭りでは他に子ども神輿の練り歩きもあり、子どもたちの元気な掛け声が賑やかに響いていました。

212/(土)