-

西春近北小学校 枝打ちや間伐を体験

伊那市の西春近北小学校の児童は27日、地域の山林で、枝打ちや間伐を体験しました。

この日は、西春近北小学校の5年生と6年生68人が、西春近小出三区の山林で枝打ちや間伐などの森林整備を行いました。

これは、子供達が中心となって自然保護や森を育てる活動をする「みどりの少年団」の活動の一環で、森林の果たす役割を学びふるさとの自然を大切にしようと毎年行われています。

指導したのは、西春近財産区議会の議員9人です。

子ども達は「枝は、幹に一番近いところから、ノコギリの全体を使って切る」など指導を受けていました。

ある児童は「高いところの枝を切るのは、手が疲れて大変だけど、楽しい」と話していました。 -

高校入学志願者第1回予定数調査結果

来年度の県立高校入学志願者数の第1回調査結果が29日、発表されました。

各募集定員は、今年度の定員などから算出された仮の数字です。

辰野高校。普通科前期に47人、後期に63人。

商業科前期に13人後期に20人が志願しています。

上伊那農業高校は、生産環境科前期に23人、後期に47人。

園芸科学科前期に49人、後期に68人。

生物科学科前期に41人、後期に52人。

緑地創造科前期に30人、後期に44人が志願しています。

高遠高校は、普通科前期に28人、後期に58人。

伊那北高校普通科前期は募集がなく、後期に314人が志願しています。

理数科前期に52人、後期に42人。

伊那弥生ヶ丘高校普通科前期は募集がなく、後期に356人が志願しています。

赤穂高校普通科前期は募集がなく、後期に179人が志願しています。

商業科前期に80人、後期に95人。

駒ヶ根工業高校は、3つの学科一括で、前期に69人、後期は86人となっています。

多部制の箕輪進修高校。

普通I部に前期29人。

普通II部は、前期9人。

普通III部は、前期1人です。

普通I・II・III部の後期は一括募集で普通I部に62人。

普通II部に19人。

普通III部に3人。

工業I部は、前期16人、後期19人が志願しています。

次回の志願者数調査の結果公表は、来年1月上旬を予定しています。

また正式な募集定員は、来月4日に発表される予定です。 -

郷土ゆかりの画人 山本龍洞展

箕輪町長岡ゆかりの日本画家、故・山本龍洞の作品展が、箕輪町郷土博物館で開かれています。

町発足55周年の特別展で、山本龍洞を紹介する展示は今回が初めてです。

会場には人物画や山水画など23の作品が並んでいます。

山本龍洞は、明治から大正にかけて東京で活躍した日本画家です。

箕輪町長岡出身で医師、漢学者、書家であった渕井椿斎の六男で、東京に出て絵を学んだということです。

富士山を好んで描いたということで、会場には富士山の作品をはじめ、龍洞の絵に父親が書を書いた作品などがあります。

山本龍洞は現在、地元でもあまり知られていないため、町郷土博物館では、「今回の展示を通して山本龍洞という画人を知ってほしい」と話していました。

この山本龍洞展は11月14日まで、箕輪町郷土博物館で開かれています。

今月31日と来月7日には、展示解説が午前10時から行われる予定です。 -

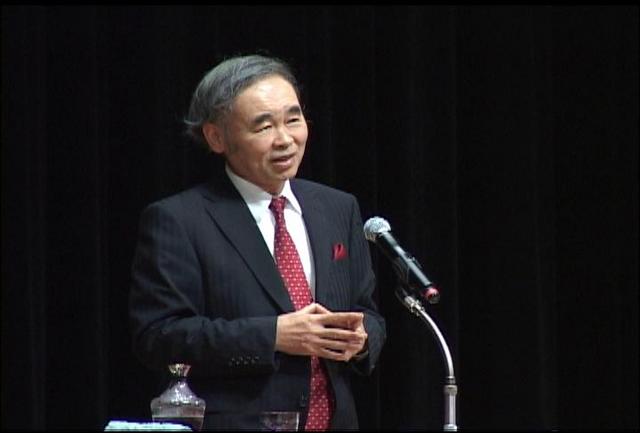

伊那北高校90周年記念講演会

伊那市の伊那北高校の創立90周年を記念した講演会が28日、伊那文化会館で開かれました。

会場には、全校生徒と同窓会生・PTAなどあわせて930人ほどが参加しました。

記念講演会には、数学者で「国家の品格」などの著書で知られるお茶の水女子大学名誉教授、藤原正彦さんが招かれ、「これからの日本を背負う君たち」と題して、情緒力の大切さについて話しました。

藤原さんは、「情緒力」とは、人の悲しみを感じる心や、自然や芸術を美しいと感じる美的感受性で、数学や物理学などにおいても欠かせないものとしています。

藤原さんは、「日本人は、四季の変化にとんだ自然環境に培われ、『もののあわれ』や『わびさび』など世界にない美的感受性・情緒力を持っている。これが、日本の全てを支えている宝である」と話しました。

また、大きな仕事を成し遂げるために必要なものとして、野心を持つこと、執着心を持ちあきらめないこと、自分を否定せず楽観的であることの3つをあげました。

藤原さんは、「人生は、挫折の連続。それでもあきらめず努力し、成果を出す人が天才と呼ばれる人たちである」と話していました。 -

高校退職教職員協議会上下伊那支部合同研修会

高校を退職した教職員でつくる高校退職教職員協議会の上下伊那支部会員らは、合同研修会を18日、南箕輪村の大芝荘で開きました。

研修会には、上下伊那に住む元高校の教職員17人が集まりました。

会員同士の交流や地域の村づくりについて学ぼうと開かれたもので、今年で2回目です。

研修会では、南箕輪村の唐木一直村長が「日本一の健康村を目指して」をテーマに講演を行いました。

唐木村長は「安心して生活できる村、日本一の子育て村を目指して政策を進めてきた。健康面では、村内でできる運動、栄養、休養の3つを軸に、健康促進の為の事業を進めていきたい」と自治体運営について自身の考えを話しました。

会員らはこの後、セラピーロードなどの施設の説明を聞きながら大芝高原内を散策していました。 -

第24回伊澤修二記念音楽祭

伊那市高遠町出身で、東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称える「伊澤修二記念音楽祭」が、23日、伊那市内で開かれました。

この日は市内2会場で音楽祭が開かれ、東京芸術大学のオーケストラの演奏会場となった伊那文化会館には、1000人以上の人が集まりました。

記念音楽祭は、東京芸大の初代校長の伊澤修二が高遠町出身だったことが縁で始まったもので、今年で24回目を迎えます。

オーケストラの演奏に合わせ伊那市の歌を歌った他、楽器の説明では、学生がユーモアを織り交ぜながら楽しく説明していました。

また高遠町文化体育館では、地元小学生による音楽劇や合唱などの発表が行われました。

伊那東小学校の4年生は、シュプレヒコール劇を披露し、会場からは大きな拍手が送られていました。

会場を訪れたある人は「良い劇や音楽に触れることができた。伊那市全体が音楽の町になった感じがする。」と話していました。 -

伊那愛樹会秋季盆栽展

上伊那の盆栽愛好家でつくる伊那愛樹会の秋季盆栽展が22日から、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

盆栽展には、会員8人の作品、35点が並んでいます。

盆栽展は春と秋の年2回開かれていて、今回はもみじなど、秋ならではの作品が並んでいます。

伊那愛樹会秋季盆栽展は、24日日曜日までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

パソコン機能「ワード」で絵 作品展

パソコンのワードの機能を使って絵を描く「わーど絵」の展示会が伊那市の伊那図書館で開かれています。

会場には、伊那市通り町のパソコンスクール「キャリアスクール伊那」に通う生徒の12人の作品が展示されています。

キャリアスクール伊那では、中高年に、臆することなくパソコンに触れてもらいたいと、さまざまな講座を開いていてわーど絵はその講座の一つです。

わーど絵は、ほとんどのパソコンに入っている機能「ワード」を使って絵を描くもので、図形を組み合わせて色を付け、プリントして完成させます。

一つの絵を描けば、何枚でもプリントできるほか、縮小・拡大も自由自在なため年賀状やカレンダーをつくるなど様々な形で応用できるということです。

また、このわーど絵を考案したという広島県の山内 眞理子さんとその教室の生徒の作品展も同時に展示されています。

このわーど絵水彩画作品展は、24日(日)まで伊那市立伊那図書館で開かれています。 -

箕輪町学校給食アイディア料理コンテスト

箕輪町の小学生が学校給食の献立を考える料理コンテストの審査会が21日夜に開かれ、最優秀賞に箕輪北小学校6年の田中駿也くんのアイディアが選ばれました。

「元気もりもり夏バテ防止献立」。9種類の野菜を使うなどの工夫がされています。

箕輪北小学校の田中駿也くんが、お母さんと一緒に夏バテ防止メニューを考えました。

コ ンテストは、今年で3年目で、今回は、町内5つの小学校すべて155人人からアイディアが寄せられました。

町内の栄養士が各校1点にしぼり、21日の審査会で、食材や見た目、味など5項目で採点し、最優秀賞が決まりました。

最優秀賞に選ばれた「元気もりもり夏バテ防止献立」は、実際に学校給食のメニューとして採用されることになっています。 -

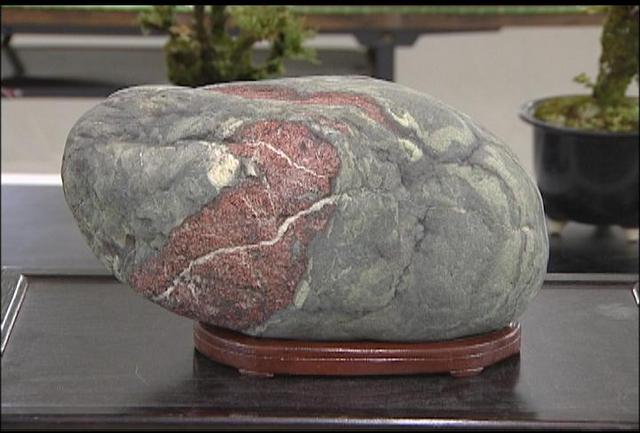

伊那愛石会50周年記念水石展

伊那愛石会の50周年記念水石展が、23日、24日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。

50周年の記念展ということで、会員それぞれが過去に出品した中で特に気に入ったものも並べています。

山の形をした山形石や、水がくぼみにたまる水溜石、石に図柄が浮かぶ紋様石、三峰川特有の石といわれる色のついた五彩石など様々です。

中山章会長は、全国には400を超える石の会があるが、水系を限定しての取組みは、伊那だけと話しています。

伊那愛石会50周年記念水石展は、23日、24日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。 -

田楽座稽古場公演

伊那市富県を拠点に活動している「歌舞劇団田楽座」の稽古場公演が、17日に行われました。

田楽座の稽古場公演は、地域の人たちへの感謝を込めて、また新しい演目を試す場として毎年行われていて、今年で19回目になります。

この日は、昼、夜の2回公演が行われ、昼の部には250人、夜の部には180人が集まりました。

獅子舞では、眠った獅子にひょっとこがいたずらをしているうちに起こしてしまうという軽妙なかけ合いと、迫真の舞を披露していました。

会場を訪れた人たちは、まるで生きているかのような獅子の動きに見入っていました。

あるスタッフは「多くの人に来てもらいとてもうれしい。稽古場ならではの公演を楽しんでもらえたと思う」と話していました。

なお、田楽座では来年2月20日に2年ぶりとなる伊那での公演を予定していて多くの来場を呼びかけています。 -

上農生チェーンソー講習会

上伊那農業高校の生徒が21日、箕輪町木下の林でチェーンソーの使い方を学びました。

チェーンソーの講習を受けたのは、上伊那農業高校緑地工学科の2年生39人です。

講習会は、林業の後継者を育成する国の事業を受けて行われたもので、今年で5年目です。

講習会は21、22日の2日間行われ、チェーンソーの使い方を覚えて、実際に伐採を体験します。

講師は上伊那地区の林業士8人が務めました。

生徒達は8つの班に分かれてチェーンソーの使い方、伐採方法などの指導を受けました。

チェーンソーの扱いに慣れるため、何度も木を切る練習をしていました。

ある講師は、「チェーンソーは便利だが非常に危ない。一番大事なことは安全。それを自覚して使ってほしい」と話していました。 -

没後130年佐々布篁石(さそうこうせき)展

明治時代・南画家として活躍し、伊那部宿にゆかりのある、佐々布篁石の没後130年を記念した作品展が、伊那市の旧井澤家住宅で始まりました。

会場には、篁石の作品21点のほか、地元にゆかりのある作家の作品20点ほどが並んでいます。

佐々布篁石は、文化14年・1817年に、熊本藩士として生まれ、明治5年に熊本を出てから南画家として活躍しました。

三重県や山梨県などで作品が確認されていますが、詳しい足跡は分かっていません。

平成13年に伊那部宿の旧家を解体したところ、ふすまの下張りから、篁石の絵が発見されました。

それをきっかけにして、伊那部で次々と作品が見つかったほか、篁石の墓が、伊那部の長桂寺にあることがわかりました。

篁石は、明治13年、64歳でなくなり、長桂寺に葬られたとされています。

今年、篁石の没後130年となることから、伊那部宿を考える会では、3回目となる篁石の作品展を企画しました。

21日は、考える会が記者会見を開き、展示会の内容を説明しました。

展示されているのは、篁石を顕彰していこうと、考える会のメンバーが全国から入手したものです。

考える会では、篁石について更に研究したいとしていて、篁石にまつわる資料提供を呼びかけています。

この作品展は、25日(月)まで開かれています。

入館料は200円です。 -

伊那北高校創立90周年記念式展

伊那北高校の創立90周年記念式典が17日、学校体育館で行なわれました。

伊那北高校は、大正9年に長野県立伊那中学校として創立以来、今年で90周年を迎えました。

体育館で行なわれた式展には、在校生や同窓生、来賓など合わせて1,000人余りが参加し、物故者に黙祷したあと、実行委員会の唐木近一副会長が「記念事業の達成に深く感謝したい」などとする小林弘一会長の式辞を代読しました。

松山敏彦校長は、「文武両道 師弟同行」の精神のもと、次の時代を担う人材を育んでいきたいと式辞を述べました。

創立90周年記念事業実行委員会は、研修棟を学校敷地内に建設しました。「高志館」と命名され、今年6月から使用されています。

伊那北高校は、文武両道、自主自立を基本に、県下有数の進学校として90年の節目を迎えました。

この間の卒業生は2万930人にのぼります。

28日には、お茶の水女子大学名誉教授による記念講演会も予定されています。 -

長谷中創立50周年 記念式典などで祝う

伊那市長谷の長谷中学校で16日、創立50周年記念式典が開かれ、節目の年を祝いました。

長谷中学校は、昭和36年に当時の伊那里中学校と美和中学校が統合して誕生しました。

今年は創立50周年で、式典には生徒や保護者、地域住民らが参加しました。

式では、3年生11人が祝い太鼓を披露しました。

生徒たちは、50周年の記念品として贈られた法被を着て、熱心に演奏していました。

記念事業実行委員長の西村安司さんは、「温故知新。すばらしい長谷中が築かれていくことを願います」とあいさつしました。

宮坂文子校長は、「歴史の重みを大事に、不撓不屈の精神のもと、社会を生き抜く力を育てていきたい」と話しました。

また生徒会長の中島大希君は、「伝統ある中学校で学べることを誇りに、感謝の気持ちを忘れず過ごしたい」とあいさつしました。

式の後には記念講演会が開かれ、長谷中の伝統の礎を築いた3人の教諭が講演しました。

このうち、昭和44年から5年間、男子バレーボール部監督を務めた笠原浩さんは、「バレーボールの心」と題して話しました。

笠原さんは、昭和49年の長谷中男子バレーボール部全国大会出場の基礎を築きました。

笠原さんは「バレーボールでは挑む、耐える、工夫する、感謝を学ぶことができる。挑めばチャンスだが逃げればピンチ。今後の人生に活かしてほしい」と話していました。 -

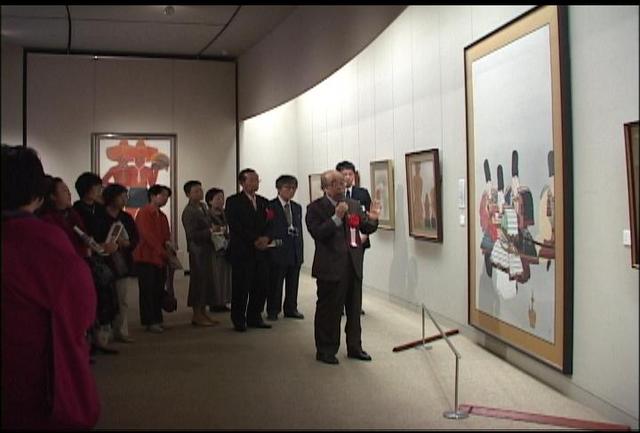

「歴史画と武者絵の世界 江崎孝坪・折井宏光展」始まる

伊那市高遠町の信州高遠美術館で、「歴史画と武者絵の世界 江崎孝坪・折井宏光展」が16日から始まりました。

会場には歴史画や武者絵50点が展示されています。

故江崎孝坪さんは明治37年に高遠町に生まれ、昭和38年に60歳で亡くなりました。

日展などで3回の特選を受賞し、黒澤明監督映画の美術考証や、歴史小説の挿絵を担当しました。

会場には、第1回日展に出品した武者絵「手向け」など29点があります。

諏訪市の折井宏光さんは、江崎孝坪さんの歴史画に魅かれ、美術大学で武者絵歴史画を学びました。

美術教諭として上伊那や諏訪の高校に勤務し、退職した今は画業に専念しています。

今回は、勇ましい武者の姿や、戦に散った武者などを描いた作品を出品しています。

折井さんは、「歴史画は鎧を描くのが楽しい」と、魅力を話していました。

この江崎孝坪・折井宏光展は信州高遠美術館で来月14日まで開かれています。 -

西箕輪大萱で7年に1度の「長持ち担ぎ」

伊那市西箕輪の大萱地区で、16日、熊野社の例大祭が行われました。

この日は地区住民およそ150人が参加して、7年に1度の「長持ち担ぎ」が行われました。

大萱第6組公民館前で行われた出発式では、相撲甚句や佐渡おけさ、花笠踊りが披露され、訪れた人たちがその様子を見物していました。

見物していたある男性は「7年に1度の行事なので子どもにも見せようと思い、一緒に見に来ました」と話していました。

出発式が終わると、男衆が3つの長持ちを担いで地区内をまわりました。

「長持ち担ぎ」は、大正12年に諏訪の御柱祭を見た大萱地区の若者が、地元でも祭りをやろうと始めたものです。

諏訪の御柱祭にならって、大萱でも7年に1度「長持ち担ぎ」を行っています。

長持ちは、五穀豊穣や家内安全を願い、各所で踊りや歌を披露しながら地区内を一周まわり、奉納される熊野社を目指します。

長持ち担ぎ保存会の薄田芳人会長は「今年は担ぎ手に若い人が多く、盛大に長持ち担ぎができた。道沿いにも多くの人が見に来てくれた」と話していました。

この日、大萱地区には、男衆の威勢のよいかけ声が響いていました。 -

子安神社本殿遷座式

伊那市美篶の子安神社で、仮殿の御神体を本殿にうつす本殿遷座式が10日、現地で行われました。

遷座式には、区の執行部や神社総代などおよそ30人が出席しました。

子安神社は、およそ350年前に現在の場所に祀られた神社で、建物の老朽化が進んでいたことから今年3月から修復が進められていました。

今回の事業費は、およそ2千万円で、地元の氏子の負担で賄われました。

これまでの建物には拝殿がなく、住民の希望により新たにつくられました。

遷座式では、仮殿から御神体が本殿へと移されました。

遷座式の後には子安神社例大祭が行われ、地区の子ども神輿などが祭りを盛り上げていました。 -

伊那弥生ヶ丘高校 強歩大会

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校で14日強歩大会が開かれました。

午前9時20分、男子生徒が一斉にグラウンドをスタートし、女子は10分後の9時30分にスタートしました。

伊那弥生ヶ丘高校の強歩大会は、男女共学になる前の昭和44年1969年から行われていて、秋の恒例行事となっています。

コースは、男子が、箕輪町富田で折り返す30.1キロ、女子が羽広で折り返す22.7キロを走りました。

生徒らは、友人と励ましあったり、一人で懸命に走ったりと、それぞれのペースでゴールを目指していました。

スタートから約2時間後、女子のトップ、2年生の宮脇結佳さんと1年生の田辺夢佳さんが、同時にゴールしました。2人はともにバスケットボール部です。

その20分後、男子のトップ、3年生の澁谷宥介くんがゴールしました。

澁谷くんは、元陸上部で、1年生の時も1位となっています。 -

進徳館開校150年周年記念展

伊那市高遠町歴史博物館で、高遠藩の藩校「進徳館」の開校150周年を記念する特別展が、14日から始まりました。

この特別展は、進徳館が開校してから、今年150周年を迎えたことを記念して企画されました。

進徳館が開校するまでの高遠の学の起こりから、進徳館の教育、明治維新を経て進徳館が閉校になるまでの関係資料が並べられています。

歴史博物館の関係者によると、進徳館についての展示は何度も開かれていますが、これほど資料が多く、系統だった展示は初めてだということです。

会場には、進徳館にゆかりの人物の資料もあわせて展示されています。

開校150周年記念・高遠藩校進徳館のあゆみは、12月12日まで、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。 -

伊那北高創立90周年薫ヶ丘秀作美術展

今年度、創立90周年を迎える伊那市の伊那北高校出身の美術家が作品を出品する薫ヶ丘秀作美術展が10日から伊那文化会館で始まりました。

会場には、伊那北高校の前身である旧制伊那中学校の卒業生から、現役の高校生、そして、故人まで75人の作品が展示されています。

この美術展は、伊那北高校の創立記念の年にあわせて開かれていて、今回で3回目です。

OBによる美術展は、毎年開かれていますが、創立記念にあわせた美術展は、出品者も倍増するなど、規模を拡大して開いています。

今年は、長野オリンピックでモニュメントを制作し、王室カナダ学芸員会員などとして活躍している斉藤 智さんのブロンズも出品されています。

また今回の展示では、初めて、現役高校生の作品も寄せられています。

この薫ヶ丘秀作美術展は、17日(日)まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。 -

大森英明さん富士山写真展

伊那市美篶のアマチュアカメラマン、大森英明さんの写真展「夢幻の世界 富士山」が8日から伊那図書館で始まりました。

富士山の写真を撮り続けて16年。

会場には、明け方に撮影したものを中心に様々な富士山の写真22点が並んでいます。

大森さんは、会社勤めの傍ら、年に数十回ポイントに足を運び、一瞬を切り取っています。

作品展は、今回で10回目。

会場には、毎年楽しみにしているというファンが大勢訪れています。

大森さんは、「デジタルカメラが主流になってきているが、フィルムにこだわってこれからもとり続けたい」と話していました。

大森英明写真展 第10回夢幻の世界 富士山は、10月17日まで伊那図書館で開かれています。 -

箕輪中学校に武道場完成

平成24年度からの学習指導要領変更に対応するため、箕輪町が中学校に建設していた武道場が完成しました。

武道場は、箕輪中学校の体育館西側に建設されました。

広さは、450平方メートルで鉄骨平屋建て。建設費は約1億円で、ほとんどを国の補助でまかないます。

128畳の柔道場と、板張りの剣道場が1面ずつ整備されました。

8日は、生徒会役員も参加して、看板の序幕式が行なわれ、施設の完成を喜びました。

柔道は、現在体育の選択授業で、男子が町の武道館まで移動して授業を受けていますが、平成24年度以降は、必修科目となるため、町がこれに備えました。

箕輪中学校では、武道のみでなく学年集会やPTA集会などにも有効に使っていきたいと話しています。

この新しい武道場は、11月の体育の授業から使用されることになっています。 -

舜鳳会日本画展

伊那市、箕輪町、辰野町で日本画を学んでいる舜鳳会の合同作品発表会が、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれています。

会場には掛け軸などの作品32点が展示されています。

舜鳳会は、辰野町の三堀舜業さんが指導しています。

展示会は今年で37回目です。

今回は、平安時代の36人の優れた和歌を集めた三十六歌仙の中から歌を選び、絵にした作品も並んでいます。

和歌の内容や時代背景を学び、時間をかけて描いたということです。

この舜鳳会日本画展は11日まで、いなっせ2階ギャラリーで開かれています。 -

第一美術長野南信出品者作品展

絵画・彫刻・陶芸の全国公募展「第一美術展」に、作品を出品している南信地区の作家有志による作品展が、伊那市高遠町のカフェ&ギャラリーアイダッシュで開かれています。

会場には、絵画を中心におよそ20点の作品が並んでいます。

第一美術展は第一美術協会が東京六本木の国立新美術館を会場に毎年開催している全国公募展です。

長野県内では、東北信の作家が主に作品を出品していましたが、近年、南信地区からも作品を出品する作家が増えています。

今回の作品展は、上伊那に住む第一美術協会の会員たちが開いたもので、第一美術展のことを多くの人に知ってもらおう企画しました。

会場には、風景画を中心にさまざまな作品が並んでいて、ある会員は、「それぞれの作家の個性を見てほしい」と話していました。

作品展は31日まで、伊那市高遠町のカフェ&ギャラリー・アイダッシュで開かれています。 -

伊那技専 短期課程入校式

南箕輪村の伊那技術専門校で、半年間の後期短期課程で学ぶ21人の入校式が4日行われました。

4日に入校したのは、機械科9人、パソコン活用科12人の合わせて21人です。

入校した訓練生は、20代から50代の男女で、機械科に男性8人、女性1人。パソコン活用科に男性3人女性9人となっていて平均年齢は34.3歳です。

遠藤昌之校長は「目標を定めそれにむけチャレンジしてほしい。地域企業から必要とされる人材になって、全員が就職できるよう頑張ってください」と挨拶しました。

入校生を代表してパソコン活用科の栗原由美さんは「目標とする技能と知識を身につけ、社会で活躍できる技能者となるよう努力したい」と抱負を述べました。

4日入校した訓練生は、3月の卒業までにそれぞれにあった就職先を目指し、技術を身につけていきます。 -

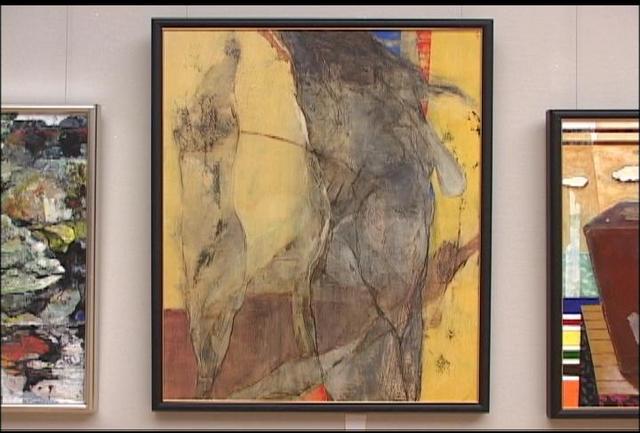

伊那市の唐沢弥生さん県知事賞

第63回県展が松本市美術館で開かれています。

県展では伊那市の唐沢弥生さんの作品が洋画の部門で最優秀賞にあたる県知事賞を受賞しています。

今年の県展は展示会場の巡回はなく、松本市美術館のみで開かれています。

今回は日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門合わせて656点が展示されています。

このうち洋画の部門では伊那市の唐沢弥生さんの作品「ある予感」が県知事賞を受賞しています。

唐沢さんは作品について「混沌とした世の中に不安を感じながらも強く生きる女性をイメージして描いた。」と話しています。 -

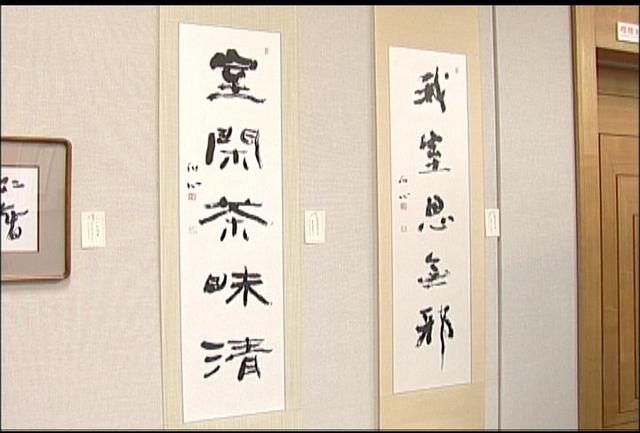

第15回記念書晋展

伊那市在住で上伊那書道協会の委員を務めるメンバーでつくる書晋会の展示「書晋展」が1日から伊那文化会館で始まりました。

会場には、会員13人の作品およそ100点が展示されています。

隷書や行書の作品の他、漢字と平仮名が交じった調和体、篆刻など様々な作品が展示されています。

書晋会では「一般的な展示と違い色々なジャンルの作品をみることができる。多くの人に見てもらいたい」と話していました。

また今回は15回記念として、書晋会に在籍していた故人の作品「遺墨」の展示もおこなっています。

「第15回書晋展」は3日まで伊那文化会館で開かれています。 -

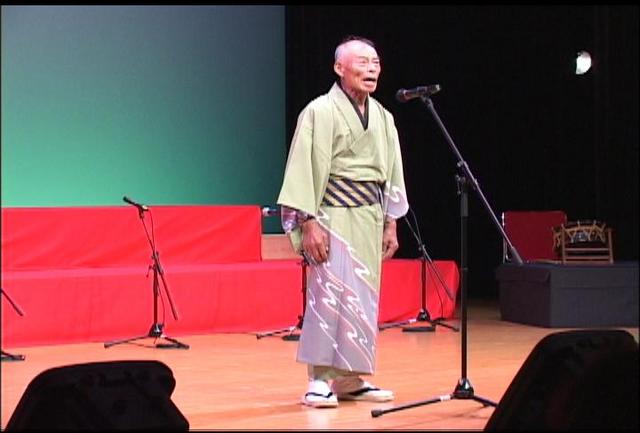

楠洲流吟道大会

詩吟の楠州流吟道大会が26日、伊那市の市民会館で開かれました。

大会は毎年この時期に開かれていて、今年はおよそ350人が参加し詩吟を披露しました。

楠洲流聖楠会は辰野町から駒ヶ根市までの5つの吟詠会で組織されています。

大会では、個人の吟や団体の合吟などが行われました。

このうち合吟の部では、それぞれの吟詠会から14団体が出場し、次々とステージに立ちました。

漢詩を自分のものとして理解して吟じるように心がけているということで、どの団体も熱心に吟を披露していました。 -

信州民謡民舞の祭典

日本各地の民謡を発表し合う信州民謡民舞の祭典が26日、伊那市のいなっせで開かれました。

この祭典は、長野県県民芸術祭のイベントの一つです。

今年が46回目という歴史ある祭典で、伊那市の伊那節保存会など、長野県民謡協会に所属する県内の13団体が出演しました。

50を超えるプログラムで、各団体が長野県をはじめ全国各地の民謡を披露しました。

伊那節保存会は、「伊那節」のほか、「尾根下り唄」という馬子唄など6曲を披露していました。

出演者は、三味線や尺八の演奏に合わせ、歌声を会場に響かせていました。

222/(日)