-

弥生吹奏楽部 第20回定演

伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽部の第20回定期演奏会が、22日伊那市の伊那文化会館で開かれた。

定期演奏会は、毎年この時期に開いていて今年で20回目を数える。去年8月に3年生が引退したあと、2年生と1年生が演奏会に向けて練習を重ねてきた。

ステージでは、今年7月の吹奏楽コンクールの課題曲をはじめ、アニメソングメドレーなど12曲を披露した。

また20回目の節目ということもあり、OBやOGのステージも行われ、演奏会に花をそえた。

会場には、保護者や卒業生などが訪れ、生徒たちの演奏を楽しんでいた。

顧問の高橋健美教諭は、「年代を越えた委員会になり、現役の生徒にとって良い経験になりました。これも活かして今後もがんばっていきたい」と話していた。 -

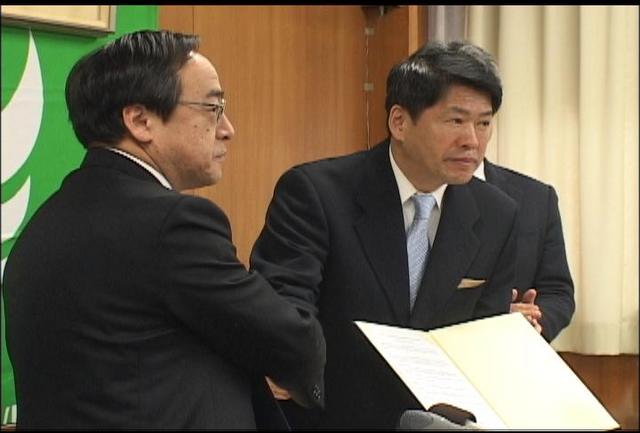

信大と中部森林官局が人材育成で協定締結

南箕輪村の信州大学農学部と中部森林管理局は25日、日本アルプスなどの森林における生物多様性保全のための人材育成について協定を締結した。

信州大学農学部で調印式が行われ、信州大学の中村宗一郎農学部長と中部森林管理局の城土裕局長が協定書を取り交わした。

農学部と中部森林管理局は、森林資源の育成技術や管理手法などについて、以前から相互の協力関係があった。

しかし、研究室単位の個別の協力であったため、今後、より組織的に協力関係を築こうと、中部森林管理局が申し入れ、今回協定を締結した。

協定により▼日本アルプスなどの生物の多様性を保全するため、森林の保全や整備に必要な技術や知識を持った指導的な立場の人材を育成すること▼人材の技術や知識の向上を図るため、共同の調査・研究や情報交換を通じて学術的な振興を図ること竏窒レ的としている。

これまでの協力関係のなかでも、南アルプスのニホンジカの食害を防ぐための防護柵の設置など野生鳥獣との共存に向けた取り組みや、絶滅の恐れが高くなっている日本固有の樹木「ヒメバラモミ」を増殖する取り組みなどを共同で行っている。

今後も、こうした取り組みを継続するということだが、具体的な連携については今後、協議をしていくという。

なお、これまで中部森林管理局の森林管理署が研究機関と協定を結んだ例は1件あるが、管理局自体が研究機関と協定を結ぶのは今回が初となる。 -

信州大学農学部 卒業式

南箕輪村の信州大学農学部で今日、卒業式が行われました。

23日は、各学部の卒業生と修了生の代表に、山沢清人学長から、卒業証書と修了証書が手渡された。

南箕輪村のマスコット「まっくん」に似せたキャラクターの格好で卒業証書を受け取った卒業生もいて、会場を沸かせた。

農学部の中村宗一郎学部長は、「自分で考え、自分の意見を持ち、確固たる見識まで高めることができれば、どんな困難にも打ち勝てる。自分を信じてそれぞれの道を切り開いていってほしい」と式辞を述べた。

修了生を代表して応用生命科学専攻の楢本恭子さんが、「大学でできた仲間は一生の財産。今まで以上に多くの困難があると思うが、大学で培った経験を大切に、今後も精進していきたい」と話した。

式が終わると、会場の外で待ちわびていた後輩たちが押し寄せ、卒業生を胴上げしたり、花束を渡すなどして祝福していた。

今回、農学部を卒業した学部生は187人、修了生は67人。

学部生の5割近くは、大学院に進学する予定。就職希望者の内定率は、約95%となっている。 -

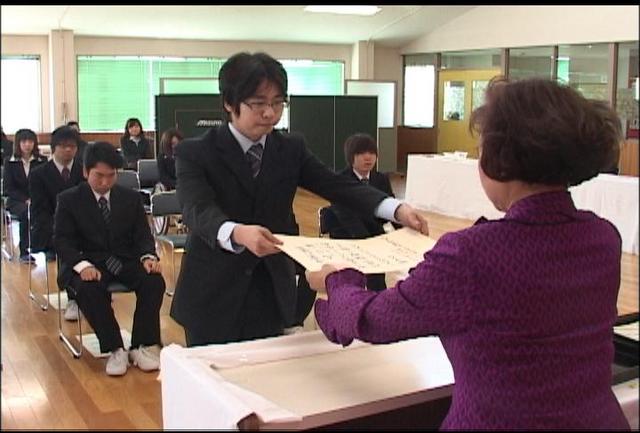

伊那技術専門校で修了式

伊那技術専門校の修了式が18日、行われた。

普通課程の3つの科と短期課程の2つの科のあわせて53人が訓練を終え修了式を迎えた。

修了式では、遠藤昌之校長から修了証書が渡された。

遠藤校長は、「修了はあらたなスタート。自ら信じる道を進んで欲しい。また、木工科は、最後の修了生として相応しい知識や技能を身につけた」と式辞を述べた。

修了生を代表して木工科の清水一夫さんは「学んだ技術や技能を活かし、社会に役立てるよう向上していきたい」と答辞を述べた。

修了生53人のうち半分が就職が決まっているという。 -

公立高校 後期選抜の合格発表

県内の公立高校の後期選抜の合格発表が19日行なわれ、全県で1万1,244人に喜びの春が訪れた。

伊那市の伊那北高校では、午前8時30分に合格者の受験番号が掲示されると、発表を待ちわびた受験生たちが、掲示板を取り囲み、自分の番号を確認していた。

番号を見つけると、仲間たちと喜びあったり、携帯電話のカメラで写真に収めていた。

伊那北高校は、普通科204人の募集に対し199人が、理数科4人の募集に対し10人が受験し、普通科には、204人、理数科には4人が合格している。

合格者が募集人員に達しなかった全日制の35校、定時制の16校、多部制の2校では、再募集が行なわれる。

上伊那では、辰野高校、高遠高校、赤穂高校、駒ヶ根工業高校、箕輪進修高校で行われる。 -

上伊那3高校で前期選抜実施せず

各高校に実施の判断をゆだねられていた来年度の高校入試前期選抜について、上伊那では、伊那北・伊那弥生ヶ丘・赤穂の3校の普通科が実施しないことを決めた。

18日開かれた県教育委員会定例会で発表された。

発表によると、上伊那8校では、伊那北高校の普通科・伊那弥生ヶ丘高校普通科・赤穂高校の普通科が前期選抜を実施しないとしている。

県教育委員会では、前期選抜で不合格となる生徒が多いことや、合否判定の基準があいまいであることなどから、実施について各高校に判断をゆだねていた。

県内の高校84校のうち、実施するのは56校、実施しないのは16校、学科により異なる高校が12校となっている。

なお、全日制のすべての職業学科・特色学科で前期選抜が実施され、前期選抜を実施しない28校はすべて普通科となっている。 -

上伊那の小中学校で卒業式

上伊那の小中学校で17日、卒業式が行われ、卒業生たちが慣れ親しんだ学び舎を巣立った。

そのうち、伊那市の美篶小学校では、卒業生68人に星野政寛校長から卒業証書が手渡された。

星野校長は、「思いやりや優しさ、実行力のある6年生でした。中学へ行っても、皆さんの良さを十分に発揮して活躍してほしい」と式辞を述べた。

式の最後には、6年間歌ってきた校歌を合唱した。

教室に戻ると、式の緊張もほぐれ、友人と写真をとるなどして笑顔を見せていた。 -

箕輪中部小学校で3学期終業式

明日の卒業式を前に16日は、上伊那の多くの小学校で3学期の終業式が行われた。

このうち箕輪町の箕輪中部小学校では、全校児童721人が体育館に集まり終業式が行われた。

式の中で、3年生の金澤匠磨(しょうま)君は「授業でたくさん発言ができました。4年生になったら勉強をもっとがんばりたい」と発表した。

また、6年生の井上海渡(かいと)君は「困っている時に助けてもらった事、休み時間に遊んだことなど友達との思い出が大切な宝物になりました」と6年間を振り返った。

笠原忠照(ただてる)校長は、「3学期は全校のみんなが元気に登校できました。明日は卒業式、6年生のみなさんを気持ちよく送りだしましょう」と呼びかけた。

6年生の教室では小学校生活最後の通知表が担任から手渡されていた。

箕輪中部小学校の卒業式は17日に行われ109人が慣れ親しんだ学び舎を巣立つ。 -

伊那ビジネス専門学校卒業式

伊那市の伊那ビジネス専門学校で14日、卒業式が行われた。

伊那ビジネス専門学校では、今年度9人が卒業を迎えた。

2年間の情報経理学科が8人、1年間のOAビジネス学科が1人。卒業生は在学中に経理、簿記などの資格を取得した。

三澤岩視理事長は、「資格を生かし、自分の努力で道を切り開いてほしい」と式辞を述べた。

卒業生を代表して竹澤 亜由美さんは、「厳しい社会の中で力強く前進し、広い視野を持って人間的に成長していきたいと思います」と誓いを立てていた。

卒業生9人のうち5人は就職が決まっているという。 -

芸術文化総合フェスティバル

第22回長野県芸術文化総合フェスティバルが13日から、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。

県芸術文化協会が毎年開いていて、県内で活動する芸術文化団体に、日頃の成果を披露し交流を深めてもらうねらいがある。

伊那会場での開催は13、14日の2日間で、37団体が参加する。

初日のステージ発表では、地元のバレエ教室やフラメンコグループなどがダンスを披露した。

2階会場では県華道教育会伊那支部の生け花展も行われていて、さまざまな流派の作品を見ることができる。

また美術展示ホールでは、県水墨画協会南信支部の水墨画展が開かれている。 -

二胡コンサート

中国を代表する民俗楽器、二胡のコンサートが12日、伊那市のいなっせで開かれ、哀愁を帯びた独特な音色が聴衆を魅了した。

コンサートを開いたのは、伊那や岡谷、茅野の二胡教室で学ぶ生徒たちで、中国ハルピン出身の二胡奏者、劉鉄鋼(りゅう・てっこう)さんが指導している。

中国やアメリカ、イギリスの民謡、日本の童謡、劉さんのオリジナル曲など19曲を披露した。

教室で学ぶ40人がそろいの衣装で演奏し、独特の音色が会場に広がっていた。

指導者の劉さんは、ハルピン師範大学の音楽教育学部を卒業後日本に渡り、二胡教室を開く傍ら作曲・演奏活動を行っている。

いなっせのホールは満員となり、アンコールに次ぐアンコールで、訪れた人たちは二胡の世界を堪能している様子だった。 -

オーストラリア人ソリンさんがお点前を披露

お茶会を通して国際交流をはかるイベントが13日、伊那市内で開かれた。

お茶を点てているのは日本人ではなく、オーストラリア人のソリン・リッジウェイブラウンさん。

ソリンさんは母国で知人から日本の文化、茶の湯について話を聞いたことをきっかけに興味を持ち、交換留学生として来日した4年前からお点前を学んでいる。

現在は上伊那地方事務所で国際交流員として働いている。

ソリンさんは、お茶会を通じて国際交流をしてもらおうと、このイベントを開いた。

お茶会には地域に住む外国人と日本人、合わせて23人が参加した。

参加した外国人は、隣に座った日本人に手ほどきを受けながら、お茶を味わっていた。 -

北原泰治さん油絵展

伊那市高遠町の北原泰治(やすはる)さんの油絵展が、はら美術で開かれている。

会場には、高遠町を中心とした伊那谷の風景など油絵約40点が並んでいる。

北原泰治(やすはる)さんは現在80歳。約40年前、高遠町の絵画クラブに参加して以来、絵を描き続けてきた。

会場には、ブドウ畑から中央アルプスを望む「伊那谷の春」や、桜の季節に高遠中学校近くから伊那の町を眺めた「高遠の春」などがある。

北原さんは自営業のかたわら絵画制作に取り組んできた。

美術家団体の示現会(しげんかい)の会員で、示現会賞を受賞したほか、高遠の四季展で奨励賞を受賞している。

この北原泰治さんの油絵展は16日まで、はら美術で開かれている。 -

医学部志望高校生対象セミナー

医学部を志望する高校生を対象とした現場体験セミナーが、11日、伊那市の伊那中央病院で開かれた。

伊那北高校の生徒14人と、諏訪青陵高校の生徒3人の、合わせて17人が参加した。

セミナーは信州大学医学部が、県内の医学部を志望する高校生に医療現場を体験してもらうことで、医師の仕事や地域医療に理解を深めてもらおうと初めて、開いた。

県内4地域の病院で実施され、南信では伊那中央病院でセミナーが開かれた。

生徒たちは、医師から指導を受け救急救命法を学んだり、医療現場を見学したりしていた。

超音波実習では、実際にエコーを使って、協力する医師の肝臓や腎臓などを確認していた。

また、病理室では、がん化した大腸ポリープを顕微鏡でみる体験した。

昼食時間は、医師との懇談も行われた。

産科の医師は、「伊那中央病院では年間1100件のお産を扱っている。大変だが、難しいお産を切り抜けて、無事子どもが生まれた時は喜びがある」と生徒たちに話していた。

信州大学医学部では、「地元の病院の普段見られない現場を見ることは、進路決定だけでなく有意義なことだと思う」と話していた。 -

手良小3年生 ヤギのチョコとお別れ

伊那市の手良小学校の3年生は11日、1年生のときからともに過ごしてきたヤギとお別れした。

この日は、学校でお別れ会が開かれた。

手良小の3年生は、1年生のときに手良の牧場からヤギを借り、飼い始めた。

チョコと名付けたヤギは、3年間で3回、今月1日にも2匹のヤギを産み、合わせて4匹の母親となった。

はじめから3年間だけという約束だったので、チョコたちとはお別れをしなければならない。

こどもたちは「3年間ありがとう。」「牧場に帰ってもげんきでね」などと声をかけ最後のえさやりをした。

お別れ会には保護者らも訪れ、子供達の様子を見守っていた。

手良小学校の山口光校長は、「寒い日も、暑い日も、毎日毎日、小屋の掃除、えさやりをがんばった」と子供たちをねぎらった。

担任の上島猛教諭は、「当番の責任、命に対しての責任。そして思いやり。子どもたちは、チョコから言い表せないほどの事を学んだ」と話していた。

軽トラックに積み込まれ、チョコ一家が牧場に帰っていった。

子ども達が手作りしたチョコの小屋は、12日解体する。 -

長野県公衆衛生専門学校 卒業式

長野県公衆衛生専門学校の卒業式が11日行われた。

この日は、2年間の課程を終えた18人ひとりひとりに卒業証書が渡された。

長野県公衆衛生専門学校では、歯科衛生士を目指して、学生が、講習や実習に励んでいる。

専門学校の中村好昭校長は、「長野県は、県民だれもが生き生きと暮らせる健康長寿を目指していて、口腔衛生が果たす役割は大きい。口腔衛生の普及と向上の担い手として、皆さんの奮闘、活躍を願っている」と式辞を述べた。

また、卒業生を代表して、喬木村の 平栗華鈴さんは「2年間を仲間とともに乗り越えてきたことが成長につながった。目標とする歯科衛生士に近づけるよう日々努力したい」と感謝していた。

18人は、7日に、歯科衛生士の国家試験を受験していて、25日には合格発表がある。

18人はそれぞれ、県内外の鹿診療所などに就職が決まっていて、国家試験に合格すれば、来年度から歯科衛生士として活躍することになっている。 -

公立高校入試後期選抜

公立高校の後期選抜試験が10日、県内の各高校で一斉に行われた。

上伊那地域では、9日から雪が降り、10日朝も小雨の降る中受験生が試験会場に向かっていた。

このうち伊那市の伊那弥生ヶ丘高校では、午前8時頃から受験生が集まり始めた。

伊那弥生ヶ丘高校は、199人の募集に対し194人が志願していて、倍率は0・97倍となっている。

県教育委員会によると、上伊那の高校で雪の影響による試験開始時間の遅れなどはなく、無事終了したという。

後期選抜試験の合格発表は19日となっている。 -

郷土民俗芸能を語り継ぐ集い

第6回郷土民俗芸能を語り継ぐ集いが7日、伊那市の高遠さくらホテルで開かれた。

地元の民謡グループや踊り保存会など約20団体が参加し、歌や踊りを披露した。

地元の伝統芸能を後世に伝えていこうと行われているもので、今回で6回目。

伊那公民館を拠点に活動している「まほらいな民謡会」のメンバーは、正調伊那節など3曲を披露した。

また、高遠小学校の4年生が参加し、運動会の時にも踊るという「孤軍(こぐん)高遠城」を披露し、会場を楽しませていた。 -

音楽史コンサート6

地元在住のアマチュア・プロの演奏家が、クラシックを披露する音楽史コンサートが、7日、伊那市のいなっせで開かれた。

7日は、6回目となるコンサートが開かれ、世代を超えてステージに上がった。

音楽史コンサートは音楽の歴史をたどろうと、古典を中心に選曲している。

7日は14のプログラムが用意され、伊那市内の小学生2人によるバイオリン二重奏や、木管楽器の五重奏、混声合唱など、さまざまな演奏が披露された。

プログラムを締めくくったのは、クラシックワールド室内オーケストラと、赤穂中学校2年の春日啓一郎君によるモーツアルトのピアノ協奏曲。

春日君の熱の入った演奏に、会場からは大きな拍手が送られていた。 -

古流松藤会45周年いけばな展

創立45周年を記念した古流松藤会伊那支部のいけばな展が6日から、伊那市のニシザワデパートで始まった。

会場には、早春の花などを使った作品約70点が並んでいる。

古流松藤会伊那支部は、上伊那地域の約80人が所属している。

5年ごとに展示会を開いていて、今年は創立45周年の記念展となった。

会では、伝統の生け花と、個性豊かな現代の生け花の2種類に取り組んでいる。

今回のいけばな展では、「伝統を未来に」をテーマに、作品を展示している。

支部長の馬場理繁さんは、「花を見る楽しさ、生ける面白さがあるので、長く続いてきたと思います」と話していた。

このいけばな展は7日まで。 -

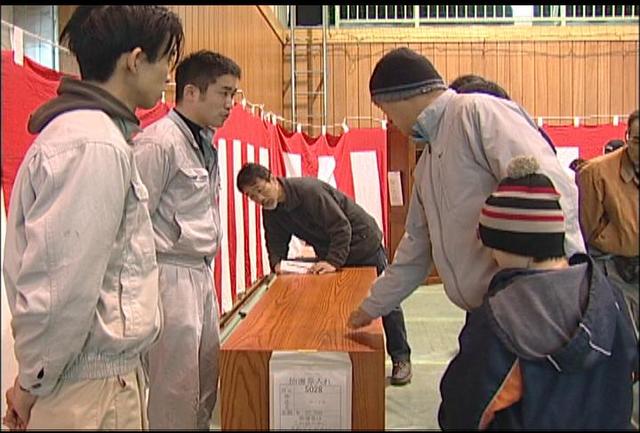

木工科最後の伊那技専まつり

南箕輪村の伊那技術専門校で6日、技専まつりが開かれ、来年度から木曽の上松技術専門校に統合される木工科が、最後の木工品販売を行った。

会場には学生たちの1年間の集大成として、手作りの椅子やタンス、棚などが並んだ。

毎年人気の木工品販売コーナーでは、今年も即売会が行われ、購入希望者がじゃんけんをして目当てのものを購入していた。

技術専門校を運営する長野県では、授業内容や指導の充実、効率化を目的に、来年度から木曽郡上松町の上松技術専門校の木工科に伊那技術専門校の木工科を統合することを決めた。

伊那の指導員1人が転属し、4人の指導員で40人の学生を指導する。

伊那技術専門校の遠藤昌之校長は「毎年この木工品販売を楽しみに来てくれる人も大勢いた。木工科はなくなるが、地域のみなさんの意見を聞きながら、いい学校、いい技専まつりにしていきたい」と話していた。 -

社会を明るくする運動作文表彰

伊那市の美篶小学校で5日、社会を明るくする運動長野県作文コンテストの表彰式が行われた。

上伊那地区保護司会の木下俊明副会長から、賞状が伝達された。

4年生の原舜佑君が優秀賞を受賞した。

また、上伊那地区保護司会から、6年生の西本芽久さんに奨励賞が贈られた。

作文のテーマは、日常生活の中で考えた命や非行についてで、県内の小中学校から約6千点の応募があった。

原君は小学校の部で優秀賞7人のうちの1人に選ばれた。

原君は、「弟が生まれてうれしかった気持ちを書いた。初めてで大きな賞がとれてうれしい。お兄ちゃんとして、しっかり弟を育てていきたい」と話していた。

上伊那地区では、小中学生合わせて4人が優秀賞を受賞している。 -

伊那小6年秋組卒業公演

伊那小学校6年秋組による卒業公演が5日、伊那市の県伊那文化会館で行われた。

伊那小6年秋組では、総合学習の時間に演劇に取り組み、卒業公演は、その集大成として行われた。

披露した演劇のストーリーは全て子どもたちが考えたもので、タイムスリップした子どもが騒動を起こすものや、実際にあった事件をユーモアたっぷりに表現したもの、地球の素晴らしさを描いたものの3作品が演じられた。

公演の最後には、子どもたちから、担任の原ひとみ教諭に花束が手渡された。

卒業公演には保護者ら約350人が訪れ、立派に舞台を演じた子どもたちに声援や拍手を送っていた。 -

上農生が押し花コンテスト入賞

南箕輪村の上伊那農業高校園芸科学科の佐藤亜理沙さんが制作した押し花作品が、第6回全国高校押し花コンテストで入賞した。

コンテストは、民間の押し花団体「ワールドプレスフラワー協会」が全国の高校生を対象に実施している。

今回全国の20校から約200点の応募があり、佐藤さんの作品は3位に相当する賞を受賞した。

佐藤さんの作品『凛』は、着物を着た女性をモチーフとした押し花絵。

コンテストでは、切り絵をベースにした点や、高校生らしい構成が評価された。 -

第6回新視象展

南信の国画会出品者有志が参加する作品展、新視象展が、5日から県伊那文化会館で始まった。

会場には、油絵を中心とした作品22点が並んでいる。

作品展は、4月28日から東京で開かれる国画会展出品を前に、仲間で研究しあおうと開かれたのがきっかけで、今回で6回目になる。

特別出品として、女子美術大学の名誉教授、高橋靖男さんの作品と、国画会会員の柴田久慶さんの600号の大作も並んでいる。

第6回新視象展は、7日日曜日まで県伊那文化会館美術展示ホールで入場無料で開かれている。 -

美篶小6年が「みすず寮」で最後の訪問

卒業を間近に控え、伊那市の美篶小学校の6年1組は、5日、交流を続けてきた養護老人ホームみすず寮に最後の訪問をした。

小学4年生の時から、近くの養護老人ホームみすず寮と交流を続けてきた。

卒業を間近に控え、5日が最後の訪問となりました。

6年1組は、これまで調べてきた三峰川の桜堤防を演劇にして発表した。

子どもたちは、去年伊那市の福祉の祭典、ふれあい広場に出店。その売上金で加湿器5台を購入し、今日みすず寮にプレゼントした。

子どもたちのみすず寮の訪問は、通算12回目で、今日が最後となる。

みすず寮を訪れた子どもたちは、お年寄りにプレゼントを渡したり、本を読んで聞かせていた。

美篶小学校の卒業式は、3月17日に予定されている。 -

平成22年度公立高校後期選抜試験志願者数

長野県教育委員会は4日、平成22年度の公立高校・後期選抜の志願者数について、志望変更締め切り後の最終集計結果を発表した。

上伊那8校の状況は次の通り。

辰野高校は、普通科が96人の募集に対し88人が志願、倍率は0.92倍。

商業科が20人に対し20人の1倍。

上伊那農業高校は、それぞれ20人の募集で、生産環境科に 25人が志願。倍率は1.25倍。

園芸科学科が20人の1倍。

生物工学科が21人の1.05倍。

緑地工学科が21人の1.05倍。

高遠高校は、72人の募集に対し61人の0.85倍。

伊那北高校は、普通科が204人に対し199人の0.98倍。

理数科は4人に対し10人の2.5倍。

伊那弥生ヶ丘高校は199人の募集に対し201人の志願で1.01倍。

赤穂高校は普通科が112人に対し98人の0.88倍。商業科は40人に対し33人の0.83倍。

駒ヶ根工業高校は、機械科・電気科・情報技術科一括で

60人の募集に対し51人の志願で、倍率は0.85倍。

箕輪進修高校は普通I部・II部・III部、合わせて69人の募集に対し57人が志願、倍率は 0.83倍。

工業I部は、22人の募集に対し16人が志願、倍率は0.73倍。

試験は3月10日水曜、合格発表は3月19日金曜。 -

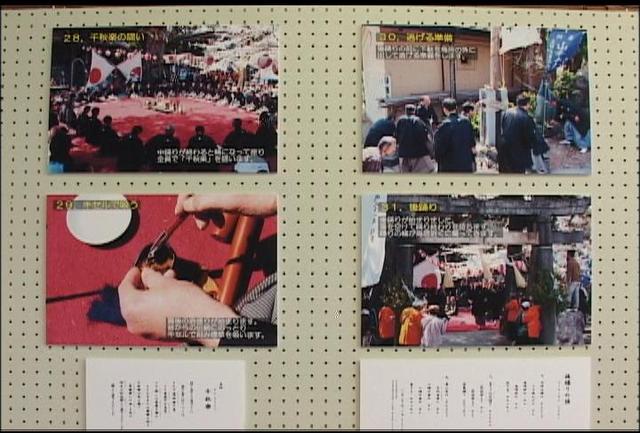

やきもち踊り企画展

伊那市の高遠町歴史博物館で、「地域の文化財を知ろう」と題した企画展が開かれている。

この地域の文化財に焦点をあてた企画展は、年に1回開かれていて、2回目。

今回は、長野県無形民俗文化財に指定されている伊那市山寺のやきもち踊りを取り上げた。

会場には、やきもち踊りの様子を紹介したパネル33点のほか、やきもち踊り保存会から借りてきた道具も展示されている。

この、高遠町歴史博物館企画展、地域の文化財を知ろうは、14日、日曜まで開かれていて、入館料は一般400円。 -

上農でISO内部監査員養成講習

南箕輪村の上伊那農業高校で、環境マネジメントシステム・ISO14001の内部監査員の養成講習が4日から2日間の日程で始まった。

上農高校では、3年前から、2年生の希望者を対象にISOの内部監査員の養成講習を開いている。

講習は、愛知県の東海工業専門学校から講師を招いて開かれている。

例年は、希望者を対象にしていたが、環境に関係の強い緑地工学科は今年から40人全員参加とし、そのほかの学科の希望者20人と合わせて、60人が受講した。

環境に配慮した会社経営が社会で求められる中で、国際規格の環境マネジメントシステム、ISO14001の内部監査員の養成講習を修了すれば、就職活動などでメリットがあるという。

高校で、この講習を開くのは、全国的にも珍しい取り組みで、南信地区では上農高校でしか行われていないという。

受講した生徒は、「分かりやすく教えてもらえるので、無事に修了できると思う。就職に活かしたい」と話していた。 -

卒業公演で太鼓披露

総合的な学習で太鼓に取り組んできた伊那小学校6年春組の卒業公演が3日、伊那市の県伊那文化会館で行われた。

春組の31人が、2年間取り組んできた太鼓学習の成果を披露した。

春組は5年生のときから、総合学習で太鼓を演奏してきた。

2年間の集大成として卒業公演を企画し、去年の12月から準備してきた。

公演は、演奏のほか、これまでの活動の様子も紹介し、22のプログラムで行われた。

演奏では、6つの班ごとに自分たちで作曲したオリジナル曲も披露された。

児童は、2年間の活動を振り返り、「太鼓を叩いて皆の心が一つになり、心が弾む楽しさなどたくさんのことがわかった」「一生に残るよい思い出になった」と発表していた。

公演の最後には、全員で集大成として「弾打」という曲を演奏し、見事なバチさばきで迫力ある演奏を披露した。

222/(日)