-

2学期終業式 あすから冬休み

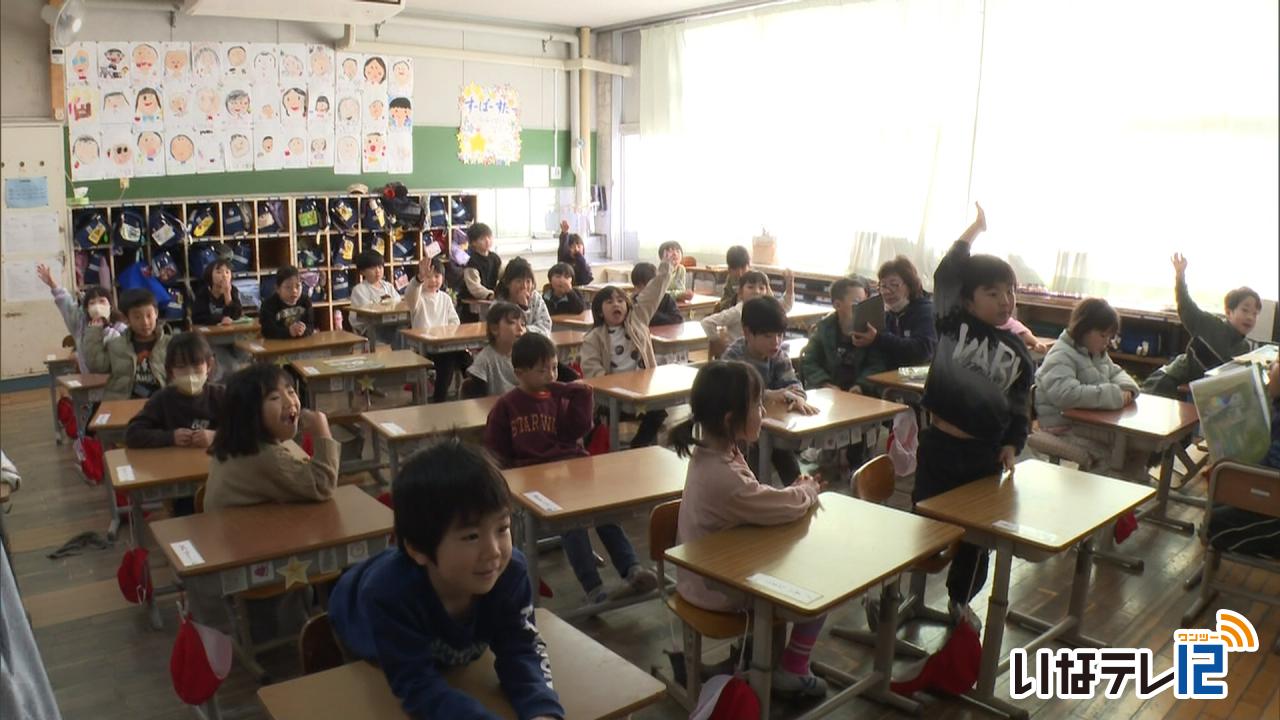

伊那市の東春近小学校で23日、2学期の終業式が行われ、こどもたちはあすから冬休みを迎えます。

この日は体育館に全校児童272人が集まり、終業式が行われました。

式では、1年生の児童が2学期に算数やダンスを頑張ったと発表しました。

山﨑重幸校長はプロジェクタ―を使いながら、2学期の出来事を振り返っていました。

1年生の教室では、冬休みに楽しみなことを児童たちが話し合っていました。

児童たちは自宅に持ち帰るものを通学鞄に詰め込んでいました。

東春近小学校の冬休みはあすから来年1月8日までです。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校の終業式は、26日まで行われます。

-

手作りのおもちゃで楽しむ 子どもふゆまつり

箕輪町内の小学生を対象に、手作りおもちゃやゲームが楽しめるイベント「子どもふゆまつり」が20日に、町文化センターで開かれました。

会場には6つのブースが設けられました。

創作室では、プラバンキーホルダー作りが行われました。

プラスチックの板に好きなキャラクターを描いていきます。

オーブンで熱を加えたら完成です。

ロビーでは、今年開かれた大阪万博にちなんで、紙バンドを使ってミャクミャクを作る体験が行われました。

紙バンドを結んで目を付けていきます。

このイベントは、箕輪町の公民館、図書館、郷土博物館が開いたものです。

ほかに、スタッフ手作りのイライラ棒や、輪ゴム鉄砲を作って遊ぶブースもありました。

町公民館では「作って遊ぶ楽しさを子どもたちに知ってもらいたい」と話していました。

-

伊那谷の所蔵品 小泉清の油彩画「灯台」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

19日には、信州高遠美術館所蔵の小泉清の油彩画『灯台』を紹介しました。

-

伊那芸術文化協会が事業報告

NPO法人伊那芸術文化協会は高齢者福祉施設利用者向けに行っている伊那市アートデリバリー事業について白鳥孝市長に18日報告しました。

協会理事長の松山光さんら3人が市役所を訪れ2023年度と昨年度の活動について報告しました。

協会は2年間に延べ71回、15の高齢者施設を訪問しました。

訪問先では、生け花など利用者が体験するものや、踊り、演奏の披露、写真や動画の鑑賞などが行われました。

利用者へのアンケートの結果約93%が満足、極めて満足と回答したということです。

協会ではアートデリバリー事業について利用者が文化芸術を通じて社会との接点を持ち続ける機会にしていきたいとしています。

-

春富中 フィンランドの学生とオンライン交流

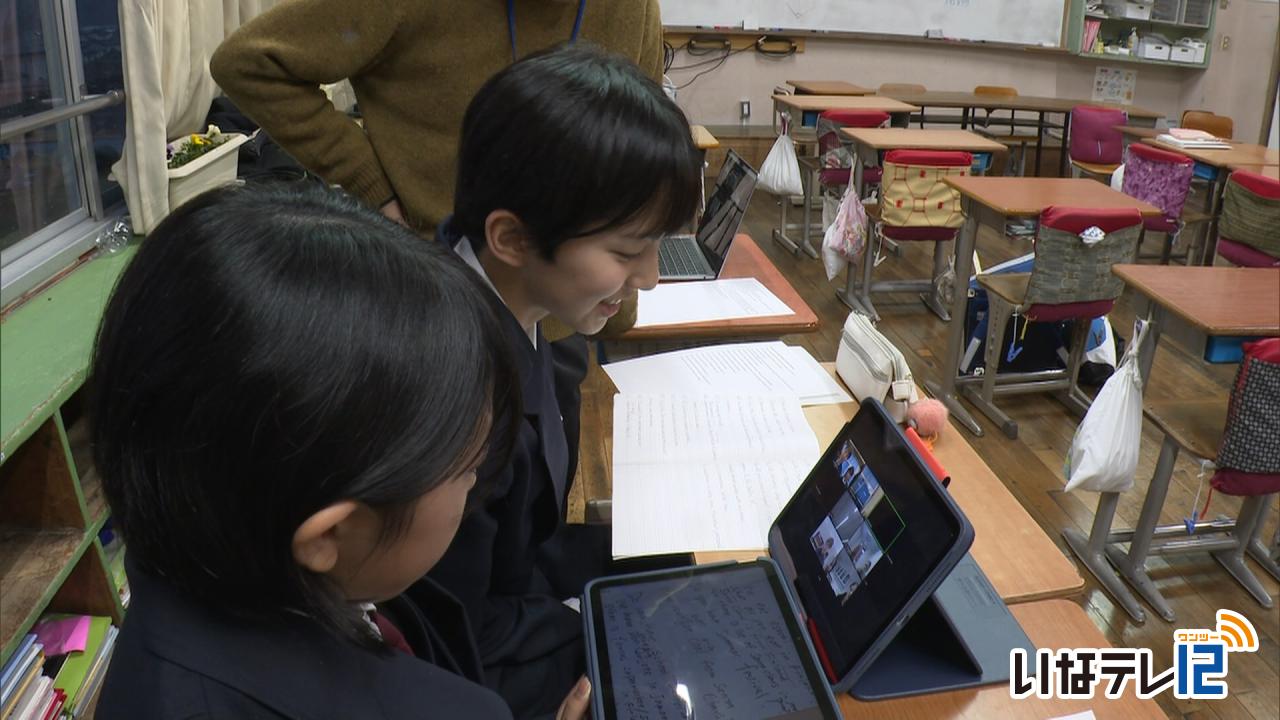

伊那市の春富中学校の生徒は17日、フィンランドの中学生とオンラインで交流しました。

春富中学校の1年生と2年生の4人が、オンラインビデオ通話でフィンランドの学生と英語で交流しました。

フィンランドからは、ヨエンスー市のウイマハルユ学校の生徒40人が参加しました。

生徒たちは、お互いの学校生活などについて質問しあっていました。

春富中の生徒は、好きな教科を質問され、「体育と数学が好きです」と英語で答えました。

今回の交流は、5月に行われた伊那市のフィンランド視察時に市の職員が、現地の学校の教員と意気投合したことがきっかけで行われました。

両校の生徒は、これまでに、自己紹介動画を贈りあうなど交流を進めてきました。

伊那市では、今後ほかの中学校などでもこうした交流を行っていきたいとしています。

-

南箕輪小6年4組 炭わさびのパッケージデザイン

南箕輪村の「わさび田」を活用した取り組みを行っている、南箕輪小学校6年4組は、炭を使ったわさび商品のパッケージデザインを行います。

17日は、6年4組の28人が、パッケージデザインのラフスケッチを行いました。

炭を使ったチューブわさび「炭わさび」のデザインを行います。

南箕輪村地域おこし協力隊の青木風人さんが指導を行いました。

南箕輪村観光協会と安曇野市の株式会社マル井が、わさびと大芝高原のアカマツの炭を使った肉専用の炭わさびを開発し商品化します。

南箕輪小学校では、総合学習の時間で、4年前から学校近くのわさび田でわさび作りに取り組んでいます。

子どもの活動を知り、村観光協会がデザインを依頼しました。

考えたデザインから2種類が採用されます。

事業に国の交付金が活用されます。

次回、考えたデザインの本番の絵を描くということです。

デザインしたパッケージが使われる炭わさびは、今年度中の発売を予定しています。

-

上農調理部 文化祭での売り上げを寄付

南箕輪村の上伊那農業高校の部活動の一つ、調理部は、文化祭での売り上げを伊那市荒井の交流拠点施設、伊那まちBASEに15日に寄付しました。

15日は上農高校調理部の部員4人が伊那まちBASEを訪れ、平澤正貴副理事長に文化祭での売上金を手渡しました。

調理部は、今年10月に行われた文化祭で、自分たちで考えたそうめんを販売しました。

部長の竹松友吾さんは、JR伊那北駅周辺で行われたイベント、17とりどり祭で実行委員長を務めました。

イベントで平澤さんと出会い、伊那まちBASEの活動を知ったことから、今回寄付をしたということです。

寄付金は1万8,267円で、子どもたちのおやつ代に使われるということです。

平澤さんは「子どもたちも喜んでくれる」と話していました。

-

上伊那高校生読書大賞「52ヘルツのクジラたち」

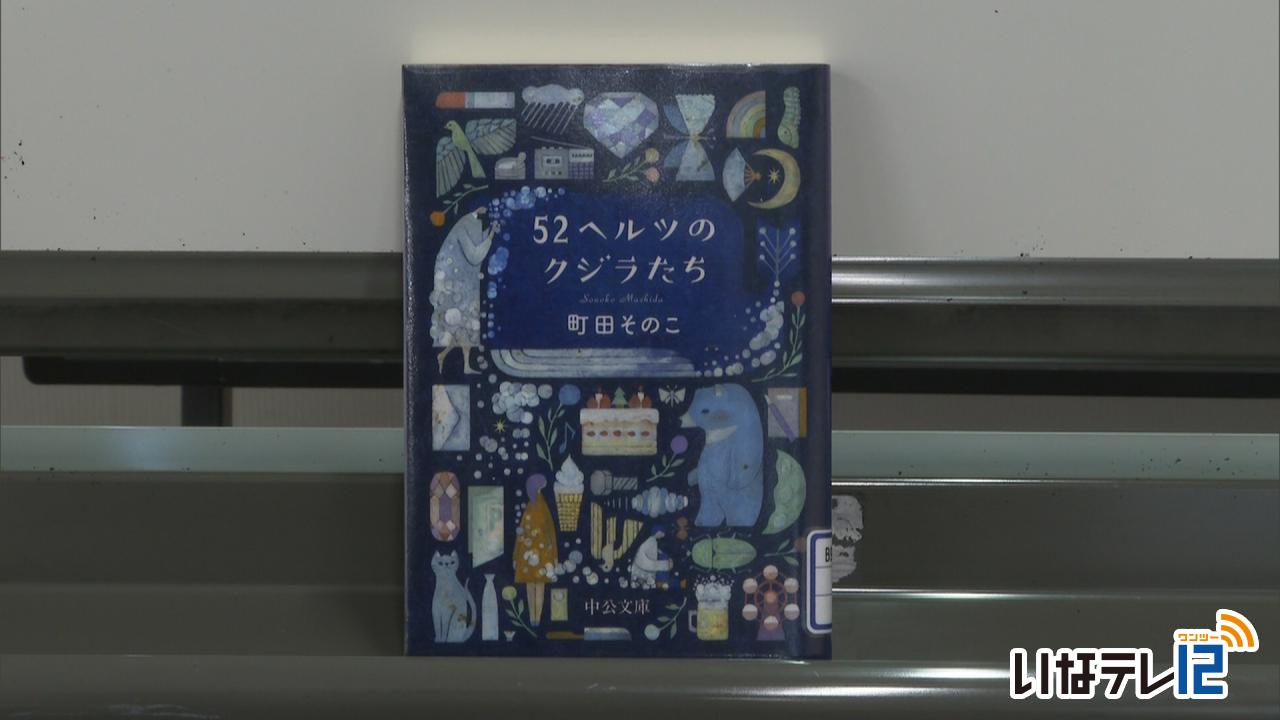

上伊那の高校生が選ぶ、今年の読書大賞が決まりました。

大賞には、町田そのこさんの「52ヘルツのクジラたち」が選ばれました。

「52ヘルツのクジラたち」は、都会から田舎に移住をし孤独を抱えた主人公が、虐待されて声を奪われた少年と出会い、少年を救うことで再生の道を歩む物語です。

13日は、上伊那8校の図書委員が集まり、候補作を読んだ感想などを発表しました。

読書大賞は、上伊那8校の生徒が候補作5作を読み、5段階で評価します。

毎年テーマを決めて候補作を決めていますが、今年はテーマを設けず、昨年度読んで面白かった本の中から5作を決めました。

読書大賞は、本を通して各校の交流を深めようと、上伊那高等学校図書協議会が毎年行っていて、今回で17回目となりました。

-

伊那北高校音楽部の卒業生が歌う会

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校の開校を控え、伊那北高校の音楽部の卒業生は、解体が予定されている音楽室で歌う会を14日に開きました。

14日は、1978年度から1998年度までの音楽部の卒業生が集まり歌を歌いました。

音楽室は、部活で練習を重ねてきた思い出の場所だということです。

歌う会は、音楽室が取り壊される前に、卒業生が集まり歌う機会をつくろうと、今回学校の協力を得て企画したということです。

卒業生たちは協力して連絡を取り合い、県内外から37人が集まりました。

伴奏は、ピアニストの小沢さちさんが担当しました。

全員でコンクールや文化祭で歌った6曲を歌いました。

14日は、当時顧問だった田中真郎さんも訪れました。

伊那北高校敷地内では、再編統合に伴う解体工事が始まっています。

音楽室は2026年に取り壊される予定です。

-

高遠城址公園南曲輪 発掘調査現地説明会

伊那市教育委員会は、伊那市高遠町の高遠城址公園の南曲輪で江戸時代後期にあったとされる庭園の発掘調査の現地説明会を13日開きました。

説明会は午前と午後の2回開かれ、午前の部には市内を中心に40人が参加しました。

13日は伊那市教育委員会の熊木奈美さんが、南曲輪にあったとされる庭園や池の痕跡などを説明しました。

熊木さんは他に「地表から1メートル30センチ掘り下げた場所で、長く水に浸っていた事を示す土が見つかり、池の水深は70センチから1メートルと推測される」などと話していました。

今回は、江戸時代の絵図を元に、南曲輪の現状を確認しようと5か所、75平方メートルで発掘調査が行われました。

今回発掘調査した場所は元に戻されます。

伊那市教育委員会では来年度以降も継続的に南曲輪の調査を進める計画で、全ての調査を終えた段階で庭園を再現したいとしています。

-

伊那養護学校で選挙出前講座

長野県選挙管理委員会は伊那市の伊那養護学校高等部の2年生と3年生を対象に選挙の出前授業を12日行いました。

選挙出前授業は、若者に政治や選挙への関心を高めてもらおうと、県と伊那市の選挙管理委員会が合同で実施しました。

授業では、県知事選挙に3人の候補者が立候補したとの想定で生徒たちが模擬選挙を行いました。

生徒たちは、実際の記載台に向かい、投票用紙に記入して投票箱に入れるまでの、一連の流れを体験していました。

字を書くことが難しい生徒は、職員などが記入を補助して投票しました。

言葉での意思表示が難しい生徒は、指差しで意思を確認して投票していました。

なお、これらサポートを受けて投票することを代理投票といいます。

市によりますと、今年7月の参議院選挙では期日前投票を含む全体の投票者3万4180人のうち、49人が代理投票を利用したということです。

模擬選挙の結果、「地域のつながりを強めて防災に生かす」と掲げた候補が当選し、無効票はありませんでした。

伊那市では来年4月19日に市長選挙と市議会議員選挙が予定されています。

-

第64回上伊那高等学校美術展

上伊那の高校の生徒が制作した絵画などが並ぶ第64回上伊那高等学校美術展が、11日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。

会場には、駒ケ根工業高校を除く上伊那8つの高校の美術部や美術コースの95人が制作した作品104点が並んでいます。

展示は、1年間の活動の成果の発表の場として毎年開催していて今回が64回目です。

ジャンルは油絵、水彩、アクリル、立体作品など様々です。

上伊那高等学校美術展は、14日(日)まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。

入場は無料です。

-

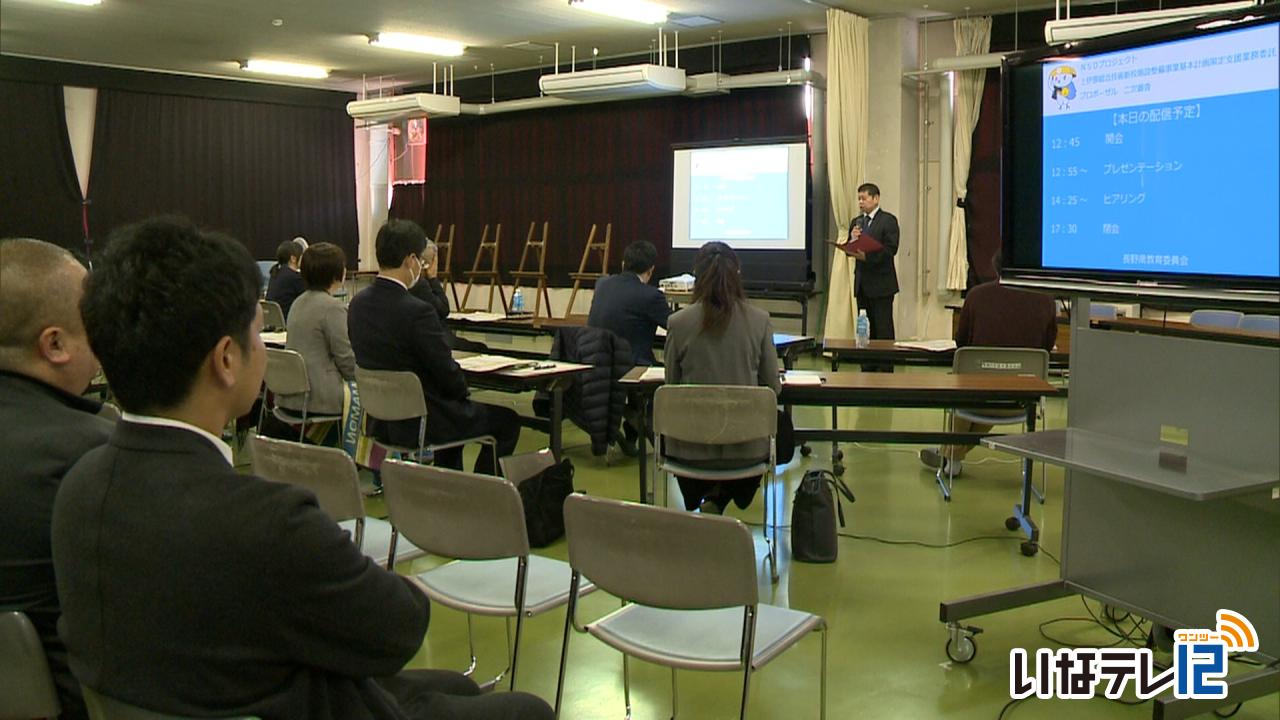

設計事業者に東京の共同企業体

長野県教育委員会が高校再編により設置する、上伊那総合技術新校の校舎のデザインやその配置などを決めるうえでパートナーとなる設計事業者を選ぶ審査会が7日南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。

審査会は長野県教育委員会が開いたもので一次審査を通過した4つの設計事業者のなかから東京都の遠藤克彦建築研究所・waiwai共同企業体が選ばれました。

この共同企業体は「産学一体広域共創拠点」をコンセプトとした上伊那総合技術新校を目指すとしています。

新校は辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

設置場所は現在の上伊那農業高校で2035年度の開校を予定しています。

長野県教育委員会では選ばれた共同企業体の提案をもとに施設整備基本計画を策定することにしていて来年11月までに計画をまとめ2028年度までに設計を完成させる予定です。

-

箕輪北小4年 博物館で作品展

箕輪町の箕輪北小学校4年生の作品展「スマイルの世界へようこそ」が町郷土博物館で開かれています。

博物館のエントランスには4年生の児童がつくった立体作品16点が飾られています。

総合学習の時間に、クラフトテープを使ってカブトムシや船などの立体作品を作ったということです。

展示は来年2月13日まで箕輪町郷土博物館で行われています。

期間中、児童48人の作品を展示するため、来年1月6日、1月25日には展示替えが行われるということです。 -

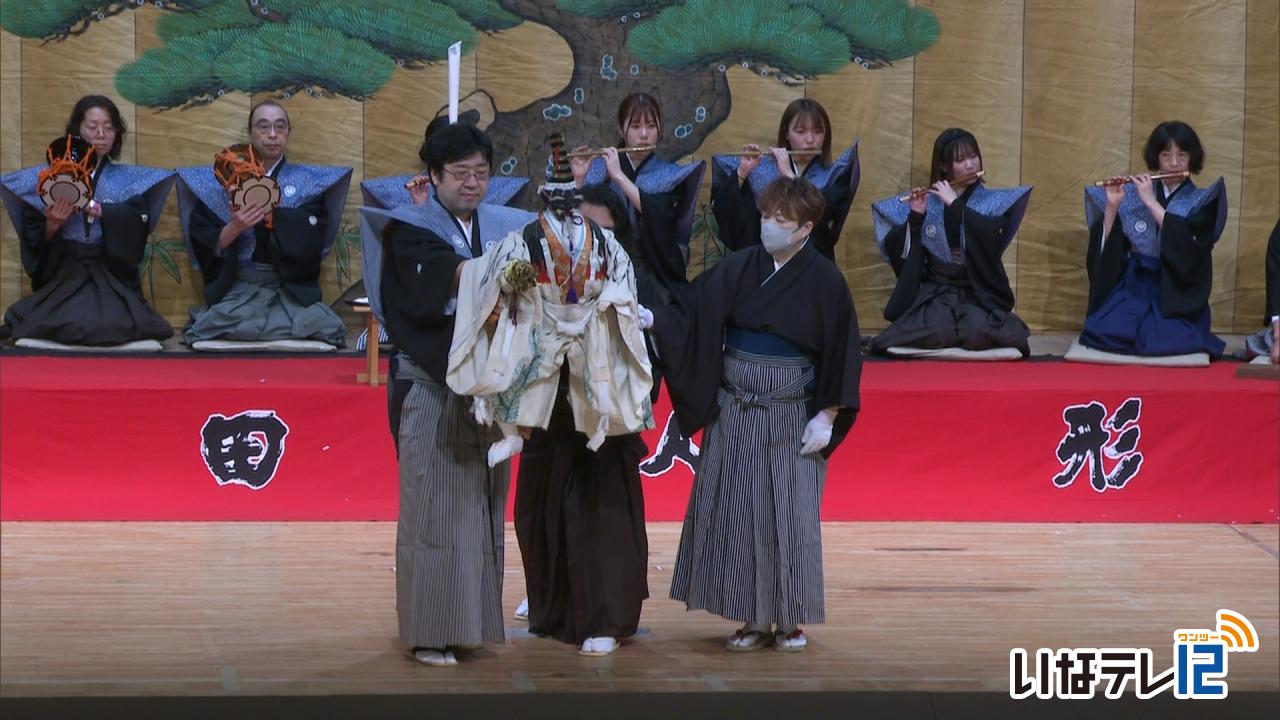

古田人形芝居 定期公演

箕輪町上古田に伝わる伝統芸能、古田人形芝居の定期公演が町文化センターで6日に行われました。

古田人形芝居保存会や箕輪中学校古田人形部、箕輪西小学校古田人形クラブが5演目を行いました。

古田人形芝居保存会が幕開き後、最初に行う舞、三番叟を披露しました。

保存会には伊那市と箕輪町の18歳から80代の16人が所属していて、小中学校のクラブや部活への指導も行っています。

箕輪西小学校の古田人形クラブでは傾城阿波の鳴門を現代語で演じました。

語りのタイミングや、人形の顔の動きなどを大切に練習してきたということです。

公演は入場無料でおよそ300人が集まりました。 -

交尾させた女王蜂の越冬準備

7日は二十四節気のひとつ大雪。雪が本格的に降り始める頃とされています。

伊那市地蜂愛好会が管理する西箕輪の繁殖小屋ではクロスズメバチの女王蜂の越冬準備が行われました。

7日は小屋で交尾させた女王蜂を集め枯れ葉をつめた箱に移していました。

伊那市西箕輪大萱のクロススズメバチの繁殖小屋では朝7時から作業が行われました。

作業は蜂の動きがにぶい朝の寒いうちに行われます。

大雪の7日、伊那市の最低気温は午前6時32分に氷点下5・5度を記録し1月上旬並みとなりました。

越冬準備は会員が各家庭で人工的に女王蜂を越冬させ、蜂の数を増やす取り組みです。

800匹ほどの女王蜂が集まり20匹ずつに分け40箱を作りました。

女王蜂は温度管理をして冬眠させ、来年春の総会で会員に配ります。

会員はそれを自然に放ち蜂追いを楽しむということです。

-

伊那フィル40周年 北沢団長が勇退

伊那フィルハーモニー交響楽団の創立40周年第37回定期演奏会が7日に、伊那市の伊那文化会館で開かれ、北沢理光さんが団長を退くことが発表されました。

この日は団長を退くことが発表され、同じく今回の演奏会でオーケストラ活動を終える、春日俊也さんの指揮でうたを披露しました。北沢理光団長は、1985年に伊那谷初のオーケストラとして伊那フィルハーモニー交響楽団を発足させました。

伊那フィルの定期演奏会は今回で37回目となりました。

演奏会の模様は来年1月に伊那ケーブルテレビの121chで放送する予定です。

-

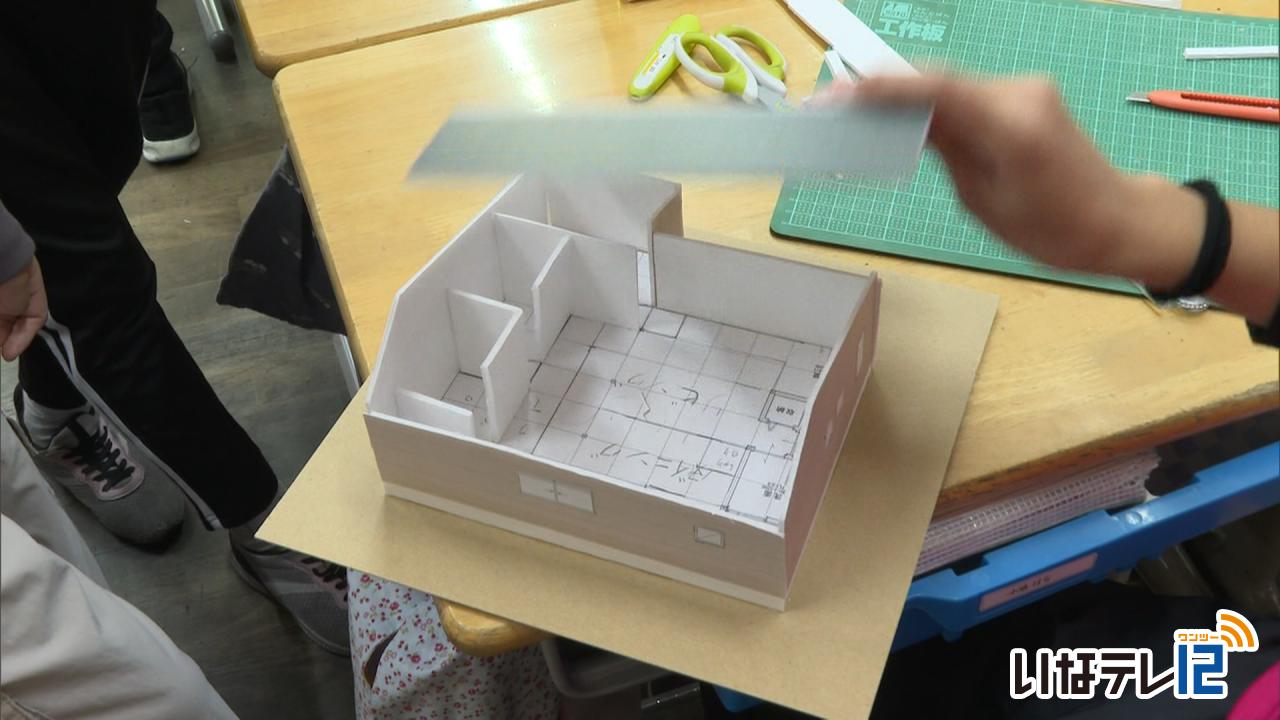

南箕輪小4年 家の模型作り

南箕輪村の南箕輪小学校4年2組の児童は、総合学習の一環で、自分たちで間取りを考えた家の模型を2日作りました。

2日は、南箕輪小4年2組の児童が、グループごとに50分の1サイズの住宅模型を作りました。

床面積82.5平方メートルの木造平屋建てを想定し、その規格の中で間取りを考えました。

児童たちは前回の授業で間取りを考え、今回壁や屋根などを取り付けました。

指導したのは、南箕輪村神子柴の工務店あっとホームのスタッフです。

4年2組では、総合学習の時間で家づくりをテーマにした学習を行っています。

子どもたちは、ゲーミングルームや、遊具専用の部屋など、自由な発想で考えていました。

出来上がった模型は、校内に展示するということです。

-

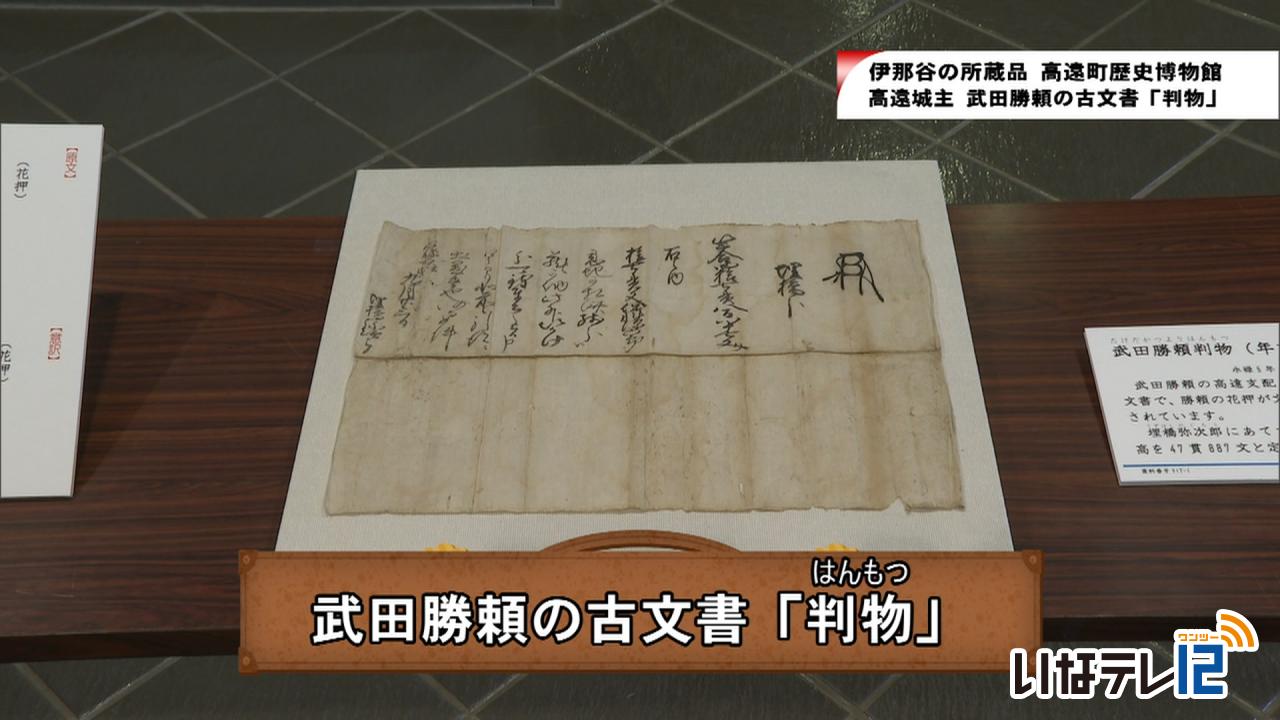

伊那谷の所蔵品 「武田勝頼の古文書『判物』」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

5日は、高遠町歴史博物館蔵の「武田勝頼の古文書『判物』」です。 -

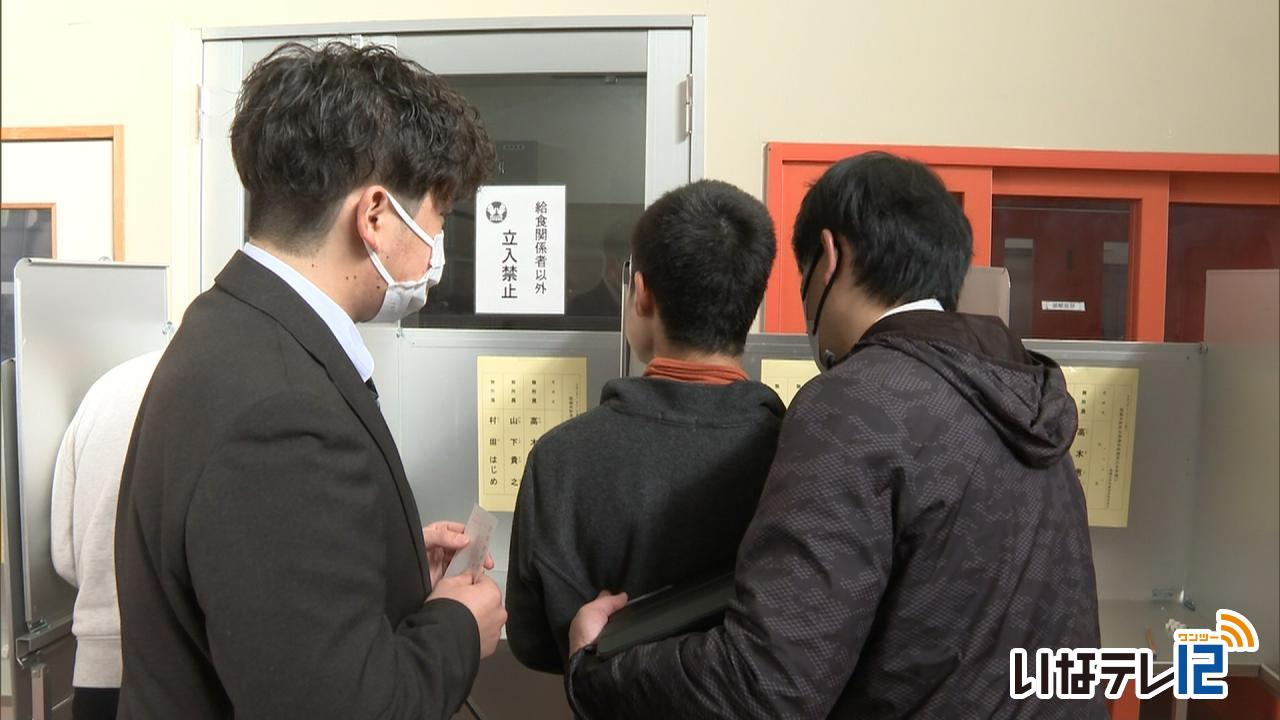

美篶小学校 給食で有機米提供

伊那市は3月にオーガニックビレッジ宣言を行い、有機農業を推進しています。

市内の小中学校では、給食に化学肥料や農薬を使わずに栽培した米、有機米の提供が行われています。

3日は、美篶小学校の5年生と、美篶青島で有機米を栽培している北原創平さんが一緒に給食を食べました。

市が有機米の提供を行うのは今年で2年目です。

市は、生産から消費まで一貫して有機農業に取り組む、オーガニックビレッジ宣言を今年3月に行いました。

有機米の消費促進や流通安定化を目的に市内の全小中学校21校で提供を行います。

3日は、提供にあわせた出前授業が行われました。

北原さんのほか、農事組合法人みすずの伊藤奈美さんが有機米の栽培について話をしました。

北原さんは「有機米は農薬を使わず栽培しているのでアレルギーの人でも安心して食べられる。農家が手間と時間をかけ作っているので感謝の気持ちを持ち食べてほしい」と話していました。

伊藤さんは「茶碗一杯で米は4,000粒から6,000粒あります。米一粒から、1000粒が育つことを知ってください」と話していました。

今年度は、市内の5軒の農家と法人2団体が米の提供を行います。

期間は12月のおよそ1か月間で提供量はあわせておよそ6.3トンだということです。

-

伊那市上の原 久保田誼さん死去 83歳

伊那市上の原在住で、旧陸軍伊那飛行場研究の第一人者、久保田誼さんが、12月1日に入院先の伊那市内の病院で亡くなりました。83歳でした。

久保田さんは1942年、昭和17年生まれで、伊那北高校から早稲田大学法学部に進み、卒業後は、箕輪工業高校や赤穂高校、伊那北高校など県内の高校で教鞭をとりました。

上の原に住宅を建設するため土地を購入した際に、敷地内に旧陸軍伊那飛行場の弾薬庫が残っていたことがきっかけとなり、調査研究をスタート。

当時の箕輪工業高校の生徒たちと飛行場建設にいたる経緯や経過について解明していきました。

伊那市西箕輪に建設が計画されていた第2飛行場についても調査を進め、第2次世界大戦末期に伊那でも軍事作戦が進行していたことを、危機感を持って発信してきました。

久保田さんの葬儀は12月4日にグレース虹のホール伊那でとりおこなわれます。

-

西春近北小6年生 竪穴住居づくり

伊那市の西春近北小学校の6年生は、学校近くの畑に竪穴住居を作っています。

2日は、竹の骨組みに、茅を縛りつけていました。

10月ごろから穴を掘り始め、先週に骨組みを作りました。

使われている竹は、近くの竹林で児童たちが切ってきたものです。

竪穴住居の高さはおよそ3.5メートルあります。

児童たちは、社会の授業で縄文や弥生時代の歴史を学び、当時の生活を体験的に学びたいと製作を始めました。

かやは、伊那市西春近で茅葺き屋根の葺き替えや修理を行う、茅葺信州が用意しました。

米山智明代表が小学校OBで保護者でもあることから、協力したということです。

児童たちは、教えてもらいながら、紐で縛り付けていました。

西春近北小学校では「こんなに立派なものができるとは思っていなかったので、取り壊すか存続させるかは今後決めていきたい」としています。

竪穴住居の完成は、来週を予定しています。

-

南箕輪中学校生徒 プログラミング学ぶ

南箕輪村の南箕輪中学校の科学技術部は、南信工科短期大学校でドローンのプログラミングを1日に学びました。

この日は科学技術部の8人が参加しました。

部員たちは、初心者向けのプログラミングアプリを使って、ドローンの自動運転に挑戦しました。

移動距離や回転・着陸などの指示を入力していました。

目標地点に自動着陸させるミッションでは、試行錯誤しながら楽しんでいました。

ドローン講習は、上伊那地方視聴覚教育協議会が開いたものです。

毎年教職員向けに行っていますが、今回は初めて生徒が対象の講習となりました。

協議会では「今後も生徒向けの講習を開いていきたい」と話していました。

-

箕輪中学校2年生キャリアフォーラム

箕輪町の箕輪中学校2年生が地域の人とワークショップを行うキャリアフォーラムが、28日に校内で開かれました。

28日は、中学2年生およそ230人がグループごとに分かれて地域の人と一緒にワークショップを行いました。

勉強を楽しくする方法を話し合ったグループでは「授業で集中力を持続するために、軽食や睡眠をとる時間を設けたらいい」、「ただ授業を受けるだけでは楽しくない。参加型の授業の提案をしたらどうか」などの意見が出されていました。

フォーラムは、生徒と地域の人が町や学校、自分たちの未来について語り合う機会をつくろうと、町教育委員会や事業所などでつくる、箕輪町キャリア教育推進協議会などが開いたもので、今回で12回目です。

今年は、生徒が主体となり初めて企画から運営を行いました。

社会体育館で行われたオープニングセレモニーでは箕輪中部小学校の1年3組が飼育した蚕について発表しました。

-

富県小学校 今年度のクラブ活動最終回

伊那市の富県小学校では市民が講師を務めるクラブ活動を行っています。

6日は今年度最後となる活動を行いました。

4年生から6年生までの児童およそ60人が5月から全7回にわたりそれぞれが選択したクラブで活動ました。

6つのクラブのうち4つのクラブで市民が講師を務めています。

講師が用意したキットを使い作業を進める理科クラブ。

押し花を使って作品を作る手芸クラブなどがあります。

そのうち茶道クラブでは西箕輪の原正子さんが講師を務め、裏千家の流派を指導しています。

最終回となる6日は、6人の児童が原さんが用意した浴衣などを着ました。

児童たちは、抹茶の飲み方や和菓子の食べ方を学んできました。

富県小では、職員が教えることができない体験をさせたいと毎年、外部からの講師を招きクラブ活動を行っています。

-

南箕輪中3年生 天文学を学ぶ

南箕輪村の南箕輪中学校で国立天文台の研究者による出前授業が27日に行われました。

講師を務めたのは国立天文台、天文情報センター准教授の縣秀彦さんです。

3年生およそ170人が話を聞きました。

縣さんは「南箕輪発 138億光年宇宙の旅」と題し、国立天文台が開発したソフトウェア、「Mitaka」を使い宇宙の様子をスクリーンに映しながら解説をしていきました。

この出前授業は、国立天文台が2010年度から全国の小中学校を対象に応募のあった学校のなかから抽選で行っています。

南箕輪中学校では去年に引き続き2回目となりました。

南箕輪中学校では「天文の単元がある3年生の意欲向上につながってほしい」と話していました。

-

箕輪北小5年生 収穫祭で餅つき

箕輪町の箕輪北小学校の5年生は、26日収穫祭を開き餅つきをしみんなで味わいました。

26日は児童とその保護者およそ100人が餅つきを楽しみました。

箕輪北小では、毎年5年生が総合学習の一環で米を作っていて、栽培から収穫までを行っています。

今年はもち米150キロを収穫しました。

収穫祭では25キロを使い餅などにして味わいました。

餅をつきおえると、ひと口大の大きさに丸め、きなこや砂糖醤油で味付けをしていました。

収穫祭では、米作りでお世話になった地域の人を招き、つきたての餅などを味わいました。

残ったもち米は26日に販売を行った他、和菓子づくりにも挑戦する予定だという事です。

-

信大農学部 26日からシクラメン販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が実習で育てたシクラメンの販売が、26日から始まります。

販売されるのは14品種、およそ1,300鉢です。

新品種は3種類で、このうちベートーベンは花が大きく色づきが鮮やかなのが特徴です。

栽培に携わった、植物資源科学コースの2年生は。

シクラメンは1鉢1,500円で、信大農学部の生産品販売所で販売されます。

11月の販売日は26日と27日。

12月は2日(火)から4日(木)の3日間。

12月8日(月)以降は平日毎日販売します。

無くなり次第終了です。

-

伊那新校 地域説明会

高校再編・整備計画により伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校が統合し令和10年度、2028年度開校予定の伊那新校の地域説明会が24日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

地域説明会では伊那新校の完成予定図などを使いながら生徒の学校生活などについて説明がありました。

伊那新校の校舎を建設する伊那北高校では仮設校舎を活用しながら既存の校舎の解体を進めることから、騒音や安全対策に配慮するとしています。

新校の名称については今年度中に決定する予定です。

説明会に訪れた人からの「来年度の募集人数が伊那北、弥生とも1クラス、40人ずつ減らされたのは統合の影響か」という質問に長野県教育委員会は、「上伊那は中学3年生の生徒数が昨年度より130人ほど減少した。統合だからということではなく総合的に判断した」と答えていました。

2028年度に伊那新校が開校するため伊那北と弥生は28年度の募集を停止することになっています。

これにより弥生は2028年度から新入生がいないため2、3年生のみ、2029年度は3年生のみとなります。

このことから生徒会行事については必要に応じて伊那北との合同開催を、また部活動についても状況を考慮し単独または伊那北との合同での活動を検討するとしています。

-

南中 キャリア教育で大人と語る

南箕輪村の南箕輪中学校1年生がキャリア教育の一環で様々な職業の大人から話を聞く「大人と語る会」が25日に開かれました。

1年生およそ150人が公務員や福祉関係者など18の職業の大人から話を聞きました。

このうち、宅幼老所を去年9月に開所した中尾絵梨子さんは利用者との交流について話しました。

役場で働いて2年目の征矢真理菜さんは「窓口対応は大変なことばかりだが、誰かの役に立っている実感が得られている」と話しました。

南箕輪中学校では大人と語る会を毎年開いていて、「会話を通して将来の生き方の視野を広げてほしい」と話していました。

2812/(日)