-

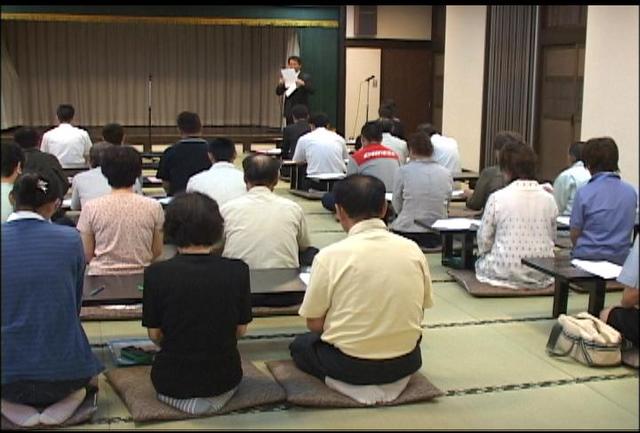

上伊那農工商連携等推進会議 発足

農工商が連携し、上伊那地域の資源を活用した地域の振興につなげようと、連携を推進するための組織が、27日発足した。

この日は、県や上伊那8市町村、農林業関係者、商工業関係団体など19団体が参加し、組織が発足した。

宮坂正巳上伊那地方事務所長は、「付加価値の高い魅力ある商品を開発し、上伊那を支える産業を育成していくため連携が必要」と挨拶した。

この会議は、去年、農商工等連携促進法が制定された事を受け、県内10ヶ所で組織されている。

連携推進会議は、地域で活用できる農産物などの資源を発掘し、農林業と中小企業が共同で、新たな事業や商品開発を行うことを目的としている。

長野県中小企業振興センターから上伊那地方事務所に専属の職員が一人配置され、それぞれの団体の連携を図るほか、資源の発掘を行っていく。

この日は、意見交換が行われ、伊那テクノバレー地域センターからは、「これまでも様々な商品を開発しているが、嗜好品には限界がある。米以外の主食になるような大きなテーマで取り組む必要がある」といった意見や、伊那商工会議所からは、「アマランサスなどの取り組みを行っているが、商工業から農業への接点が少ない」などの意見が挙がっていた。

上伊那農工商連携等推進会議では今後、連携を強化し、新商品の開発などを目指す。 -

伊那スキーリゾート後継会社決定

今期から営業再開

昨シーズンから営業を休止している伊那市西春近の伊那スキーリゾートの後継会社が決まり、今シーズンから営業を再開することが決まった。

26日伊那市役所で開いた定例記者会見で、小坂樫男伊那市長が明らかにした。

新たに営業を請け負うのは白馬村の株式会社クロスプロジェクトグループ。同社はスキー場やスポーツ施設、飲食店の運営を全国展開している。

契約は地権者とヤマウラの間で行われ、クロスプロジェクトグループはヤマウラから営業の譲渡を受けた。

クロスプロジェクトグループの辻隆社長は「伊那スキーリゾートは立地、雪質など非常に魅力のあるスキー場。なくしてしまうのはもったいないと思いヤマウラに話を持ちかけた」と話す。

伊那スキーリゾートは、これまで駒ヶ根市の株式会社ヤマウラが経営してきたが、集客数が毎年減少していて、経営状況が厳しいことから昨シーズンから営業を休止していた。

これまで営業してきたヤマウラは「伊那市をはじめ、地元のみなさんに喜んでもらえ、当社としても非常に喜んでいる」とコメントしている。

伊那スキーリゾートは今年12月から営業を再開する予定で、子どもに楽しんでもらえるよう小学生以下のリフト料金無料の日を設けるほか、モーグル専用のコースを設置するなど誰でも楽しめるスキー場を目指すという。

辻社長は「みなさんが楽しめる環境を準備していくので、ぜひ足を運んでスキーやスノーボードの楽しさを味わってください」と話している。 -

まっくんプレミアム商品券第2弾発売の方針決まる

南箕輪村と村商工会は、7月に販売した「まっくんプレミアム商品券」が好評だったことから、第2弾を発売する方針を決めた。

25日開いた南箕輪村と村商工会による検討会議で決まった。

プレミアム商品券第2弾は、前回同様プレミアム率20%で、千円券12枚つづりを1万円で販売する。

発行数は2千セット、総額2400万円。発売は10月25日を予定している。

購入条件は、前回は1人5セットだったが、今回はより多くの村民が購入できるように1人1回3セットまでとしている。

プレミアム分400万円と事務費100万円の計500万円を村が全額補助し、商工会が実施する。

9月の村議会に補正予算案を提出し、可決されれば実施に向け準備を進めるという。 -

伊那市が景気動向調査結果を公表

伊那市は不況の中、市内事業所の置かれている状況を把握するため実施した景気動向調査結果を20日、公表した。

調査は伊那市と市内2つの商工会が今年6月から7月にかけておこなったもので273事業所中、207の事業所から回答があり回答率は75.8%。

調査結果によると、製造業、建設業関係では6か月前の受注量と比較して「60%から20%以下」と回答した事業所が49%を占めていて受注量が減ったという事業が増加している。

また今後の経営の方向として優秀な人材の確保、育成や製品の高品質化などにより差別化を図り、

新たな取引先を開拓して受注増につなげたいとする企業の前向きな姿勢がうかがえるとしている。

また商業、サービス業については6か月前の売り上げ額と比較して「80%から20%以下」と回答した事業所が56.7%で売上が減少している事業所が増加している。

今後の経営の方向については「経費節減」「在庫管理」といった支出の抑制策のほか「接客技術の向上」といった社員教育の充実を図ることで、売上増に結び付けたいとする事業所が多数を占めている。

伊那市では調査結果から依然厳しい中でも景気回復に対する上向き感、期待感が高まっているとみている。

伊那市では去年11月に緊急経済雇用対策本部を設置していて、この結果を経済、雇用対策に反映させたいとしている。 -

夏の市民バザール&オンステージ

伊那まつりも終わり、お盆までの期間、市街地を盛り上げたいと、9日、いなっせ北側広場で、夏の市民バザール&オンステージと題したイベントが行われた。

イベントは午後3時から夜10時まで行われた。

これは、伊那まつりが終了しお盆までの期間、夏の祭りの雰囲気が落ち着いてしまうとして、地域を活性化するお祭りを行いたいと、会場周辺の飲食店や市民団体などが実行委員会を組織し、今年初めて行ったもの。

会場には、4団体、15個人がフリーマーケットや屋台などの店を出し、上伊那で活動するフォークソングのグループ6組が歌を披露した。

実行委員会では、「売る・食べる・歌うと3拍子そろったイベント。夏の祭りとして定着させていきたい」と話していた。 -

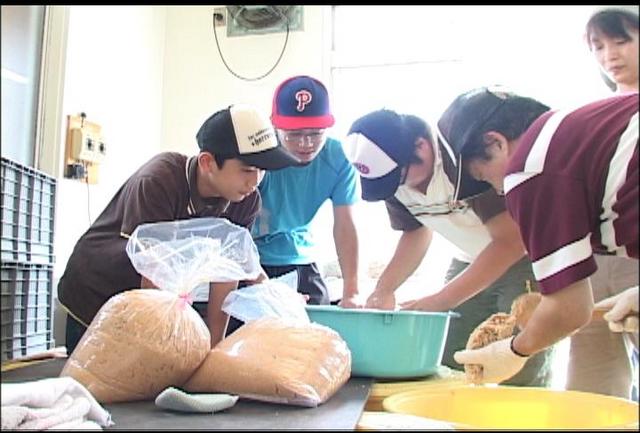

新宿の中学生が味噌作り

農業体験で伊那市を訪れた東京都新宿区の中学生が5日、伊那市高遠町の農産物加工所で、味噌作りに挑戦した。

伊那市に農業体験に訪れたのは新宿の西早稲田中学校の生徒22人。

生徒達は5つの班に分かれ、野菜の収穫や、農機具の整備などを体験した。

このうち高遠町農産物加工所を訪れた生徒は、地元で味噌やジャム、ジュースの加工販売を行っている組合のメンバーから指導を受けながら、味噌玉にコウジをつける作業を体験した。

この施設で作られた味噌のほか、高遠の野菜や米が、西早稲田中の給食で使われている。

その食材がどのように作られているのか、実際に体験をする事で理解を深めようと、3年前から毎年、夏休みを利用して高遠を訪れている。

今日できた80個の味噌玉は1年間寝かせて完成させるという。 -

箕輪町プレミアム商品券発売

箕輪町商工会などによるプレミアム商品券が2日、町産業会館で発売された。

朝5時過ぎから商品券を買い求める人たちの列ができた。

販売開始は午前9時を予定していたが、長い行列ができる人気ぶりだったことから30分早め、8時30分から販売を始めた。

発売された商品券は20%のプレミアムがつき、1セット1万円で1万2千円分の買い物ができる。

町商工会では6年前から10%のプレミアム商品券を発売していたが、20%は今回が初めて。

購入の上限は1人3万円となっていて、総額8400万円の商品券は約4時間で完売となった。

商品券は2日現在、町商工会に加盟する135店舗で使うことができ、加盟店舗は随時募集している。

使用期限は11月30日まで。 -

6月の求人倍率 0.27倍で5月と変わらず

6月の上伊那の月間有効求人倍率は、5月の有効求人倍率と変わらず0.27倍で、4ヶ月続いていた過去最低の更新は止まった。

ハローワーク伊那によりますと、6月の求人倍率は5月とかわらず0.27倍となった。

県平均は0.39倍、全国は0.43倍で、上伊那は、上田の0.26倍に次いで、県内で2番目に低い数字となっている。

新規求職者数は994人で、去年12月から4月まで続いていた1000人台は下回り、落ち着きを見せ始めていますが、継続して職を探している月間有効求職者数は、5,664人で、前の月の5,671人とほとんど変わりがない。

また、依然として、求人数は伸び悩んでおり、月間有効求人数は5月より34人少ない1521人となっている。

ハローワーク伊那では、製造業の状況が他の業種にも影響を与えているとして、「数字的には下げ止まっているが、このまま落ち着くのか先がよめない」としている。 -

南アルプス号 運行終了

伊那市の高遠町・長谷地区と新宿区を結ぶ高速バス、南アルプス号の運行が31日、終了した。

31日はこれまでの運行の感謝を込め花束が贈られた。

南アルプス号は、2001年からJRバス関東、京王電鉄バス、伊那バスが運行してきたが、利用者は1日平均11人と予定を20人近く下回っていることから路線の廃止が決まった。

最終便の乗客の中には、東京から南アルプス号を利用して毎年登山に訪れているという男性の姿もあり、路線の廃止を残念がっていた。

運行会社のひとつ、JRバス関東では、廃止に伴い利用者が不便にならないよう、伊那バスが運行する新宿線に乗り継ぎができるバスの運行を計画している。 -

登喜和冷凍が「生こうや豆腐」発表

伊那市西町に本社を置く登喜和冷凍食品(株)は、信州伝統の食材「こうや豆腐」をあらかじめ戻し、パッケージ化した新商品「生こうや豆腐」を、31日に発表した。

31日から発売が始まったのは、「鶴羽二重生こうや豆腐」。

生こうや豆腐は、あらかじめ最適な状態にもどしてあり、パッケージから取り出せば、そのまま調理に使えるという商品。

31日は、登喜和冷凍食品の本社で記者会見が開かれ、登内 英雄社長が商品について説明した。

高野豆腐を製造しているメーカーは、現在国内に6社あり、登喜和冷凍は、そのうちの3番目、18%のシェアを占めている。

現在、不景気の影響もあり、安い食材である高野豆腐は、需要を伸ばしているが、調理方法が分からない世代が増え、今後、需要が伸び悩む可能性がある。

そこで、登喜和冷凍は、業界で初となる、生タイプのこうや豆腐を開発し、販売にこぎつけた。

生こうやは、豆腐のように、そのまま冷奴で食べられるほか、和洋中・デザートと、どのような料理にも応用できるという。

生こうや豆腐は、ナカセンナリという品種の、伊那谷で採れた大豆を使用したタイプが、170円。カナダ産の大豆を使用したタイプが150円の希望小売り価格となっていて、31日から店頭に並んでいる。 -

伊那名物とビール 初のキャンペーン8月から

ローメンズクラブ、伊那ソースかつどん会、伊那手づくり餃子愛好会の共同による初めてのキャンペーンが8月から始まる。

29日、伊那商工会館に3団体の代表が集まり、キャンペーンの内容などについて説明した。

キャンペーンはビールメーカーのキリンの協力で行うもので、それぞれの名物にビールを組み合わせたセットメニューを提供する。

キャンペーンはビールの消費が拡大する8月から1カ月間の予定で24店舗が参加する。

ローメンズクラブ、伊那ソースかつどん会、伊那手づくり餃子愛好会では、不況により客足が伸び悩むなか、このキャンペーンで地元飲食店の活性化を図りたい考えだ。

今回のキャンペーンでは、ビールとのセットメニューを注文した人が、キリンオジリナルグッズがその場で当たる抽選クジを引くことができるという。

参加店舗には、キャンペーンオリジナルポスターをはり、伊那の名物をPRするとともに消費拡大につなげたい竏窒ニしている。 -

みのわ振興公社経営方針説明会

7月から新組織になった箕輪町のみのわ振興公社で、今期の経営方針説明会が28日、ながた荘で開かれた。年1回開いている説明会で、委託も含む社員51人が出席した。

みのわ振興公社は、ながた荘、ながたの湯、ながた自然公園、かやの山荘を経営している。

7月から新組織になり、支配人に取締役の西村比呂志さんが就任している。

西村支配人は、「今後、新しいことに積極的に取り組む。ハードルを皆で乗り越え、がんばってやっていきたい」とあいさつした。

公社社長の平澤豊満箕輪町長は、「おもてなしの心を十二分に持ち、新体制の中で支配人を中心に一丸となって盛りたててほしい」とあいさつした。

西村支配人は、元気よくあいさつすること、お客様に笑顔で対応することなどを従業員に求めていた。 -

あるしん「景況レポート」依然として厳しい状況続く

アルプス中央信用金庫は、上伊那地区の中小企業の景気動向をまとめた。

それによると、全ての業種で前の期に比べ、改善傾向はみられるものの、依然として厳しい状況に変わりはないとしている。

この調査は、あるしんが3ヶ月毎に上伊那地区の中小企業を対象に行っている。

回答のあった企業のおよそ200社のうち、今年4月から6月の景気について「悪かった」と回答した企業は、80.1%に上った。

「悪かった」との回答は、1月から3月に行われた調査より5.3%減少しているが、依然として厳しい状況が続いている。

また、7月から9月の見通しについて「良い」とする企業は2.6%にとどまり、悪いとする企業は75.4%と、依然として厳しい数字となっているが、4月縲・月にくらべると若干回復の兆しがみられるという。 -

みのわ祭り納涼花火大会

25日に予定されていた、みのわ祭りの納涼花火大会が順延により26日夜に行われ、夜空に迫力ある大輪の花が咲き乱れた。

25日に実施されたみのわ祭りは、途中降り出した雨により町民踊り以降のスケジュールが中止となった。

花火大会は1日順延され、26日夜7時50分から打ち上げられた。

今年は、222の企業や個人から協賛があった。

7号玉やスターマインなど1000発の花火が番場原グラウンドから打ち上げられた。

また、午後8時30分からは天竜公園で、みのわ手筒会による、手筒花火や仕掛け花火などが行われた。

小雨の中、会場には多くの人達が訪れ花火を楽しんでいた。 -

西町区キンボール大会

伊那市の西町区は、体力づくりと区民同士の親睦をはかろうと19日、キンボール大会を開いた。

区民150人が参加し、子どもも含め15チームで対戦した。

キンボールは、ルールが簡単で誰でも楽しめることから、西町区では昨年度からこの大会を開いている。

2つのブロックに別れ予選を行なった後に6チームが決勝トーナメントに進んだ。

大会では、珍プレーや好プレーが続出し、ギャラリーからは拍手や声援が飛んでいた。 -

上伊那工業交流プラザ

上伊那の製造業を全国にPRするために企業同士の理解を深めようと、今年9月に「上伊那工業交流プラザ」が開催される。

交流プラザは、上伊那8市町村の商工団体が組織を立ち上げ、合同で事業を行う初の取り組み。

22日は伊那商工会館で記者会見が開かた。

H19年度の県工業統計調査によりますと、上伊那の工業出荷額は約8,700億円、松本、長野に次いで県下第3位となっている。

8市町村の商工団体は、この実績を全国に発信し、上伊那の製造業のブランド化を図りたい考え。

その前段階として、お互いの企業を知り交流をする機会を設け、具体的な方策を探っていこうとプラザを企画した。

上伊那工業交流プラザは9月11日に、伊那商工会館を会場に行われる。

上伊那から13の企業が参加し、それぞれが会社の特長や得意分野などをプレゼンテーション方式で発表する。

交流プラザは9月の第1回を含め来年の秋までに3回の開催を予定していて、新たに参加する企業を募っていくという。 -

TMO事務所開所式

箕輪町の中心市街地活性化に取り組む「みのわTMOネットワーク2004」は20日、空き店舗対策として年間を通して利用する事務所の開所式をした。

事務所は松島の国道153号沿い、町役場入口の交差点近くで、会員らが集まり開所を祝った。

TMOは今年度、年間を通して空き店舗対策に取り組む。

空き店舗を借りた事務所は、1階が情報スペース、2階が貸出用のイベントスペースで、町民に憩いの場として利用してもらう。

TMO代表幹事長の原敏章さんは、「地域の方といろいろな企画を通してふれあい、温かい付き合いを呼び戻したい」とあいさつした。

事務所の利用については、8月中旬ころまでに詳細が決まるという。

またこの日は、TMOが取り組んでいるイルミネーションの点灯式も行われた。

イルミネーションは、昨年中心市街地に飾った龍。地域を明るく照らそうと、これから毎日点灯するという。 -

土用の丑 本番モード

19日日曜は土用の丑の日。伊那市内のうなぎ屋では、早くも注文が殺到し、本番を迎えている。

伊那市山寺の塚原信州珍味では、毎年この時期、うなぎで大忙し。

土用の丑も年々分散化が進んでいるということで、今年は、15日頃から注文が入り始め、すでに本番モードに突入している。

17日は、朝から晩まで3人体制で、ひっきりなしに入ってくる注文に対応していて、1日で80キロ、400人分を売り上げた。

一人前は、1,400円、使っているうなぎは浜松産という。

ピークは19日で、9人体制で臨むという。

長い不況が続いているが、今年は、いつもの年より、注文の入りがいいという。

調理場には、香ばしいうなぎの蒲焼の香りが立ち込め、従業員たちは、煙に包まれながら、さばいたり、串にさしたりと作業に汗を流していた。 -

【カメラリポート】防水施工チャンピオンで優勝 井出順徳さん

6月、千葉県の幕張メッセで開かれた技能コンテスト、第1回防水施工チャンピオンに伊那市高遠町の井出順徳さんが出場し優勝した。

防水施工技術の知識と経験を競うこのコンテストで初代チャンピオンとなった井出さんを取材した。 -

伊那まつり大行燈 設置

伊那まつりで使われる大行燈2基が、10日市役所正面玄関前に設置された。

大行燈は、まつりを盛り上げようと、平成14年7月に制作された。

市民踊りの際に西町の春日公園下交差点とJR伊那北駅交差点に設置される。

それまでの間は、まつりムードを盛り上げようと市役所に設置されている。

10日は、市役所職員らが、1時間ほどかけて組み上げ、2基の大行燈が完成させた。

伊那まつりの市民踊りは、8月1日土曜日に予定されている。 -

マツタケで通年観光

伊那市観光がマツタケ育成に取り組み

伊那市観光は市の通年観光の一環として、富県新山のマツタケ山を借り、地元の協力を得てマツタケの育成に取り組む。この取り組みについて伊那市観光専務の白鳥孝副市長は。「マツタケづくりを市の観光事業のひとつとして育てていきたい」としている。

白鳥副市長は、「市内にはマツタケの育成に適した山があり、歴史的にみても産地としてPRすることができる」としている。

新山で50年にわたりマツタケを育て、この計画に協力する藤原儀兵衛さんは、マツタケづくりで大事なことは、山に手を入れることと自然環境を守ることだと話す。

藤原さんは、「山づくりは少なくとも5年はかかる。じっくり取り組んでいきたい」と話している。

伊那市観光では昨年、高遠さくらホテルでマツタケを使った定食を提供したところ、利用者からの反応が良かったとして、今年もメニューに加える予定だ。

白鳥副市長は、「観光としてマツタケを売り出すとともに、地域の産業づくりや森林整備にもつなげていきたい」としている。 -

JA職員が浴衣姿で窓口対応

七夕の7日、JA上伊那の職員が浴衣姿で窓口対応した。

このうち伊那市の東春近支所では、7人の職員が浴衣姿で接客を行った。

東春近支所では初めての取り組みで、ある職員は「お客さんから凉しげで良いと好評です」と話した。

また7日は七夕ということで訪れた人たちにお菓子がプレゼントされた。 -

南アルプス北部地区山岳救助隊訓練

夏山シーズン本番を迎え、南アルプス北部地区山岳救助隊は7日、伊那市長谷黒河内の岩場で訓練を行った。

夏山での万が一の事故に備え、隊員同士の意思疎通を図る事などを目的に毎年この時期に訓練を行っている。

南アルプス北部地区山岳救助隊は民間や行政など78人で組織されている。

7日は17人が参加し、基礎となる命綱の結び方を確認したり、高さおよそ15メートルの岩場を登るなどした。

また、滑落を想定し、負傷者を背負って岩場を登ったり、上から負傷者を引き揚げる訓練も行った。

隊員達は、声を合わせてロープを引っ張ったり岩場を何回も登ったり降りたりして訓練していた。

南アルプス北部地区山岳救助隊が管轄するエリアでは平成20年度、遭難が2件、けが人が3人で、いずれも命には別状はない。

平成21年度に入ってから遭難などは発生していない。

救助隊では今後、ヘリコプターと連携しての訓練などを予定している。 -

南箕輪村商工会のプレミアム商品券のデザインが決まる

南箕輪村商工会が今月26日に発売するプレミアム商品券のデザインが決まった。

まっくんプレミアム商品券のデザインは、ブルーを基調に村のマスコットキャラクター「まっくん」と大芝高原の写真を使用。また、偽造防止の目的で右下に透かしが入っている。

南箕輪村商工会では、同券を総額2400万円分発行する予定。

プレミアム率は20%で、利用者は1万円で1万2千円分の商品券を購入できる。

商工会によると、2日までに村内のスーパーやコンビニ、ガソリンスタンドなど90の事業者が参加登録しているという。

まっくんプレミアム商品券は26日午前9時から、南箕輪村役場で販売する。 -

5月求人倍率0.27倍

過去最低記録更新5月の上伊那の月間有効求人倍率は0.27倍で、2月から4カ月連続で過去最低を更新した。

伊那公共職業安定所によると、5月の求人倍率は4月の0.31倍を0.04ポイント下回る0.27倍となった。

県平均は0.39倍、全国は0.44倍で、上伊那は上田の0.24倍に次いで、県内で2番目に低い数字となっている。

月間有効求職者数は前の月より131人少ない5671人、月間有効求人数は前の月より267人少ない1555人。

新規求職者数は954人で、昨年11月以来6カ月ぶりに千人台を下回ったが、今年になってからパートでの求人の比率が高くなっているため、正規の職探しは難しい状況が続いているという。

伊那職安では、依然として製造業の求人数が少ないことが主な要因とみていて、「先が読めず、大変厳しい状況だ」としている。 -

伊那経営フォーラム

人との絆をテーマにした伊那経営フォーラムが27日伊那文化会館で開かれた。

フォーラムは会社経営のあり方について考えようと伊那青年会議所が開いたもので、会場にはおよそ千人が集まった。

フォーラムでは世界でホテル・チェーンを展開するザ・リッツ・カールトン・ホテル日本支社の高野登支社長が「絆が生まれる瞬間」と題して話をした。

高野さんは、「結果が出ている会社はトップが現場で働く人を大切にしている。また現場もトップの考え方に関心をもっている。先輩が後輩を上司が部下を大事にし育てるのが日本の社会であり日本の会社。」と話し利益追求だけでなく、人との絆を大切にする、日本的経営の大切さを強調した。

会場に集まった人たちは、海外の一流ホテルで経験を積んだ高野さんの話に熱心に耳をかたむけていた。 -

伊那市観光株主総会

伊那市観光の株主総会が26日開かれた。平成20年度の全体の経常損益は1千万円の赤字だったが、赤字額は前年度より2千万円解消した。

伊那市観光は現在、高遠さくらホテルやみはらしの湯など、伊那市内にある7つの宿泊・観光施設の運営をしている。

平成20年度、第12期の売上高は約9億3千万円で、経常損益は1千万円の赤字だった。 -

箕輪町プレミアム商品券発行

箕輪町は8月2日から、プレミアム率20%のプレミアム商品券を発売する。

箕輪町役場で22日、記者会見が開かれ、平沢豊満町長と箕輪町商工会の黒田重行会長から内容が報告された。

商品券は発行総額8400万円で、千円券12枚つづりのセットを1万円で販売する。購入限度額は1人3万円まで。

箕輪町商工会では、平成16年から毎年8月に10%引きのプレミアム商品券を販売してきたが、経済不況の中、さらに10%上乗せした20%引きプレミアム商品券の発売を決定した。

プレミアム分の1400万円のうち1300万円は町が、残りの100万円は商工会が負担する。

町負担分の1300万円については、国からの地域活性化・経済危機対策臨時交付金をあてる。

8月2日から11月30日まで箕輪町産業会館での販売を予定している。

利用可能な店舗は、商工会員640社のうち協賛する店舗で、今後募集する。 -

伊那で働き、伊那で暮らす「UIターンシンポジウム」開催

「伊那で働き、伊那で暮らす」をテーマにしたUIターン・シンポジウムが20日、伊那市役所であり、約100人がUIターンについて考えた。

シンポジウムは、伊那で働くUIターン者に、喜びや苦労、課題などについて意見発表してもらうことで、魅力ある地域づくりや企業立地のあり方を模索しようと開いた。

伊那市出身で三洋グラビア勤務の三澤慎吾さん、南箕輪村出身でルビコン勤務の堀みずほさん、兵庫県出身で伊那食品工業勤務の落俊行さん、大阪府出身でフォレストコーポレーション勤務の栗崎彩子さんの4人がパネリストを務めた。

またコメンテーターとして伊那商工会議所副会頭でサン工業の川上建夫社長と産業立地を担当している伊那市の白鳥孝副市長が出席した。

パネリストのうちUターンの三澤さんは中小企業で働くことについて「トップとの距離が近く受ける影響は大きい。地域を支えているのは中小企業だと考えて自分も中小企業で働こうと決めた」と話した。

同じくUターンの堀さんは「若い頃は都心にあこがれていたが、都心で働いてみて地元長野の良さに気付いたことは大きかった」と話した。

Iターンで伊那に住む落さんは、地域自治について「区、組がなかったら、ほとんど地域の情報も入ってこなかったので、区、組があってよかった」と話をした。

同じくIターンで伊那の会社に就職した栗崎さんは、「就職活動するときに女性でも第一線に出て働ける職場がいいと思っていた。今そのように働けている」と話した。

シンポジウムではほかに現在UIターンで伊那市で働いている人から、これからUIターンをする人たちへのメッセージも紹介された。

「車があれば生活する上で不便なことはない。アウトドアや自然を楽しみながら生活したい人は満喫できる所」など、自然環境の良さを挙げているものが多くあった。

ほかにUターン者は「30歳を過ぎてからでも戻ってくるのは遅くない」。またIターン者は、「地域にすぐ溶け込むことはできなくても、その地域が持つものをできる限り受け入れることが必要だ」としている。 -

南箕輪村出身加藤道彦さん 村商工会で講演

南箕輪村商工会の研修会が16日夜、商工会館で開かれ、南箕輪村出身で現在京都府で経営コンサルタントをしている加藤道彦さんが講演した。

研修会は事業に役立つ知識を学んでもらおうと村商工会が毎年開いているもので、商工会員約60人が参加した。

講師を務めた加藤さんは現在61歳で、下着メーカーのワコールで役員を務めるなど40年近く働き、定年後の現在は京都府で経営コンサルタントをしている。

加藤さんは、京都には大企業だけでなく、創業100年を超す中小企業が何社もあることをあげ、「長期計画をもつ経営者が多く、立ち上げ当初の信念や目標を大事にしている企業が長く続いている」と説明した。

加藤さんは、「自分の企業はこれだけは負けないというものを見つけて、そこに関して絶対に負けないよう貪欲になることが大切」と呼びかけていた。

62/(金)