-

全国菓子組合ハサップ認証8番目、北川製菓の宮田新工場

ドーナツなど製造の北川製菓(駒ケ根市赤穂、北川浩一社長)は24日、宮田村新田区のマウンテンバイク場跡地に新たに建設する宮田工場の地鎮祭を開いた。9月中旬の操業開始を予定するが、全国菓子組合連合会が認証する高度な衛生品質管理システム「HACCP」(ハサップ)で、全国8番目の認証工場となる。本社工場では生産能力も限界に来ており、新たな設備で菓子の量産化を図る。

「昨今は生産能力とともに、品質や衛生管理面も徹底しないと受注は難しい」と北川社長。新工場では原材料から製品になるまでの管理を徹底する。

2階建ての工場の総床面積は1400平方メートル。1時間あたりリングドーナツは本社工場の2倍にあたる1万2800個、焼き菓子は3倍にあたる1万2600個が製造可能な設備を設ける。

本社工場は現状通りに稼動。全国の生協やスーパー、量販店などに出荷し、両工場で年間8億円程度の売り上げを見込む。

また宮田工場の従業員は25人規模で、現地採用も予定する。

工場建設地一帯は駒ケ根高原や村の総合公園などにも近く、観光面の活性化にもつながると、村が同社を誘致した。

地鎮祭の席上、清水靖夫村長は「観光や地域との連携の中で頑張ってほしい」と期待を寄せ、北川社長も「色々な形で社会、地域に貢献していきたい」とあいさつした。

同社は工場見学のほか、3年から5年後をめどに直売施設を設けていく考えも示す。 -

箕輪町商工会総代会

箕輪町商工会(小林紀玄会長)の07年度総代会は22日、町産業会館で開き、07年度事業計画、一般会計収支予算、定款及び運営規約の一部改正などの議案を承認した。

07年度事業計画の概要は▽新規会員の拡大、支部活動や地域商工業者組織、TMO活動の支援により基礎体力の充実を図る▽行政とのパイプを一層強め、町はじめ経済関係団体、関係機関とより緊密な連携を図り、異業種間の交流など密度の濃い活動を展開する▽福利厚生事業や学習など会員の交流の機会を充実し、魅力を感じる活動を展開する-。

主要事業は機械要素技術展出展、諏訪圏工業メッセ出展、ものづくりセミナー、TMO事業(花いっぱい運動、街中インフォメーション整備、七夕祭り、空き店舗対策、イルミネーション)、プレミアム商品券発行、経営実務講習、研修視察、みのわ祭りなど。

役員の補欠選任は、青年部長に小林宏幸さんを選任した。任期は07年5月22日から09年度総代会開催日まで。 -

宮田村商工会青年部の春日さん、主張発表南信予選で優勝

商工会青年部主張発表大会南信地区予選は19日に伊那市で開き、宮田村商工会青年部の春日真一さん(35)が優勝した。同青年部が地域を巻き込み誕生にこぎつけた・ス名物丼・スを題材に発表。南信代表として25日の県大会に出場し、夢に向って取り組むことの素晴らしさを再び伝える。

春日さんは昨年度、宮田村商工会青年部ふるさと創造委員長を務め、名物丼開発の責任者として奔走。

青年部活動について主張発表するこの日の大会では、途方もなく想えた計画が多くの協力で実現していく過程を10分間に凝縮して発表した。

名物丼に寄せる強い想いをそのままぶつけた本番。「言いたいことが一杯ありすぎて。まとめるのに苦労しました」と振り返るが、堂々とした発表は高い評価となった。

同村商工会青年部は2004、05年度の主張発表大会で、2年連続して北関東大会に県代表として出場した実績を持つ。

「先輩2人に追いつく気持ちで県大会も臨む。勝ち進めば主張を聞いてくれる人も自然と増えるので、名物丼をさらに多くの人に伝えていければ」と春日さん。同僚の青年部員も熱い期待を寄せている。 -

南箕輪村商工会総会

南箕輪村商工会(田中秀明会長)は18日、07年度第47回総会を商工会館で開き、07年度事業計画案・予算案、本年度改選の青年部役員の選任などを承認した。

07年度は、05年に設置した「商工会見直し委員会」が2年間にわたって協議し答申した地域活性化のための商工会のあり方、方向付けなどの指針に沿った事業展開を図る計画で、基本方針に▼商工会自立のための改革▼広域連携組織体制の促進▼創業・経営革新支援事業の推進▼会員情報化支援事業▼地域活性化の推進-を掲げる。

小規模事業経営支援事業では、創業支援や雇用創出に係る指導、経営管理の指導、技術向上や新事業分野開拓などのための情報提供など。地域総合振興事業では商工業・建設業の振興事業に加え、大芝高原まつりの参加協力、信州大芝高原イルミネーションフェスティバルへの参加協力、南箕輪村花いっぱい推進協議会活動への参加協力、他団体との交流や研修会の開催など。

青年部役員は部長に滝沢充さん、副部長に海沼敬雄さん。任期は2年。

永年勤続表彰は次の皆さん。

▽55年=北原貞子(長田百貨店)▽25年=唐沢則子(清水製作所)▽15年=井口まゆみ(フジタメタルワーク)▽10年=植木公夫(アルゴル)小林久江、辻智彦、原豊、中村隆俊、田畑篤(以上創研)小松正行(ミヤザワ) -

どろんこサッカーで商工業の活性化へ

伊那商工会議所青年部は7月22日、伊那市長谷の休耕田でどろんこサッカー全国大会「どろカップ2007」を開く。6月1日から、参加する32チームを先着順で募集する。

大会はスポーツを通じ、伊那をPRして商工業の活性化を図るねらい。昨年6月、合併を機に初めて企画し、好評だったため、規模を拡大して開くことにした。南アルプスの世界自然遺産登録に向けた運動を展開していることから、場所は南アの入り口である長谷を選んだ。

どろんこサッカーは水の入った田んぼでプレーするサッカー。競技は予選リーグ、決勝トーナメントで、1試合10分間。仙流荘付近の休耕田に作る縦25メートル、横15メートルのコートで戦う。優勝、仮装大賞などを表彰する。

参加資格は18歳以上。参加費は1チーム5千円。

会場では、高遠町・長谷の物産販売などがある。

再度、来伊してもらえるよう、賞品には特産品や宿泊券の優待券などを用意したいと考えている。

三沢部長は「南・中央アルプスの景観を全国発信することで、集客の増加、工業製品の付加価値アップに努めたい」とし、参加を呼びかける。また、アマチュアカメラマンも多く「伊那を宣伝してもらえるチャンス」ととらえている。

問い合わせ・申し込みは、伊那商工会議所の牧田さん(TEL72・7000)へ。 -

観光ホテルでビアガーデン早くもオープン

気分は夏本番に‐。宮田村新田区の宮田観光ホテルでは早くも屋外のビアガーデンがオープンし、賑わいを見せ始めている。

飯田市の企業の28人が懇親で利用。男性社員は「暖かい飯田でもまだビアガーデンはオープンしていない。今日は会社の山行きで訪れたが、しっかりと飲めて楽しい」と話し、同僚とジョッキを傾けていた。

同ホテルのビアガーデンは恒例で、10月までとシーズンも長い。今季も気温の上昇とともに予約が増えているという。

15人以上の予約制だが、生ビールのほか、日本酒、焼酎、ウィスキー、ソフトドリンクの飲み放題と焼き肉の食べ放題がセットで男性4千円、女性3500円と安心価格で人気も上々。営業時間も昼から午後9時ころまでの間で相談に応じる。

入浴料のサービスやマイクロバスの送迎も。予約、問い合わせは同ホテル83・2134まで。

##写真(たてよこ)

屋外で飲む爽快感はまた格別。早くもビアガーデンがオープンした -

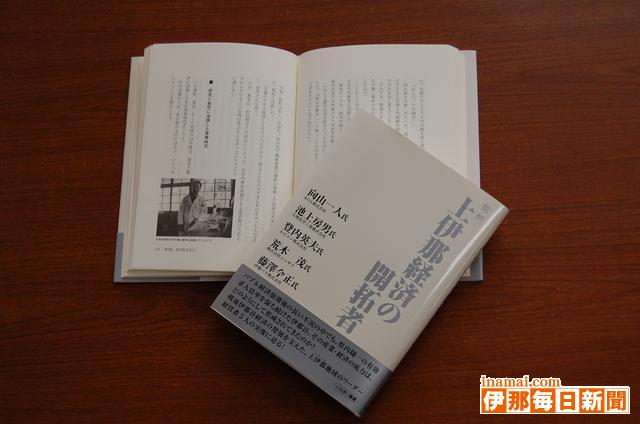

「信州・上伊那経済の開拓者」発刊

・ス伝承遺産・スとして後世に

戦後上伊那経済の発展を支えた経営者5人を紹介した書「信州・上伊那経済の開拓者」がこのほど出版された。伊那毎日新聞社が、「信州伊那谷からの挑戦」に続く「いなまい叢書」=経営者編=として企画・発行した。

取り上げている経営者は、故向山一人氏(KOA創業者)池上房男氏(大明化学工業前会長)登内英夫氏(ルビコン会長)荒木茂氏(ニシザワ会長)藤澤今正氏(伊那バス会長)。

昨年6月発行の「信州伊那谷からの挑戦」は上伊那の優れた中小企業経営者約100人を紹介したものだったが、「信州・上伊那経済の開拓者」は、それら元気な中小企業経営者たちの活躍を支える上伊那の経済基盤を築いた地元大手企業の経営者、いわば・ス上伊那経済の牽引者たち・スに的をしぼり、長期にわたるきめ細かな取材で、それぞれの経営哲学、生きざまなどを浮き彫りにしている。

同書によって、戦後上伊那の製造業、商業、運輸サービス業の発展の歴史を知ることが出来、そこに記された5人の先駆者の足跡は貴重な・ス伝承遺産・スとして後世に引き継がれることだろう。

◇ ◇

5人の中で唯一故人の向山氏については、その業績、横顔などをルビコン会長の登内氏が語る形式をとっている。

伊那谷に電子部品産業を興した人竏柱・R氏の、製造業を通じた地域振興への思いは強く・ス伊那谷に太陽を・スを合言葉に「農工一体論」を打ち出した背景などからその確かな意志があらためて分かる。「面倒見の良さ」を物語るエピソードも、向山氏をよく知る登内氏ならではの内容で、興味深い。

池上氏は、「人間尊重の経営哲学」で広く知られ、氏を範とする地元経営者も少なくない。氏の「目的と手段を取り違えないように」などの方針に共感し、品質管理、従業員管理などを手本としている。それらの理念・手法が同書で明らかにされる。

母親の影響、ミツバチに学ぶ危機管理などの逸話も新鮮だ。

コンデンサーの世界企業を一代で築き上げた登内氏。「いつもルビコン河を渡る気概で」と社名のいわれを解説しているくだりでは、年齢を感じさせない若々しいその姿が目に浮かぶようだ。

「貧しい百姓からの脱出」を決心し、勉学と研究に没頭した青春時代。運命を左右する人との出会い。そして、起業。さらには、企業の社会的責任の追及…。地元で広く認められている登内氏の功績の裏には、あまり知られていない紆余曲折の数々があったことも同書で知ることができる。

荒木氏は、伊那市通り町の小さな書店から出発して、伊那谷流通業の中核「ニシザワ」グループを築き上げるまでの道のりを実直に語っている。

「時代を読んだ多角経営」は、地域と社員のためを考えて判断した道だったことなどがあらためて分かる。

教科書を自転車の荷台に積んで売り歩いた20代。徴兵、そしてシベリア抑留。通り町大火による店舗焼失。それらの苦労を控えめに語るところから荒木氏の人間性を測り知ることもできる。

藤澤氏は「独立自尊」の経営方針で伊那バスを地域になくてはならない「足」へと育てた。

モータリゼーションの進展で路線バスの利用が減少すると、持ち前の決断力と行動力で観光・レジャーに着目するなど経営を多角化。さらに、東京・名古屋と伊那谷をつなぐ高速バスを、全国初の試みとなる沿線バス会社の共同運行という形で走らせることに成功した。氏を「戦後の困難な時代を必死で生きた」などと高く評価する各界の声も紹介されている。

路線バスの運転手や車掌が「花形」だった時代のエピソードは楽しい。

向山氏を除く4氏については、それぞれ地元各界を代表する人々が「私から見た○○さん」として分析。各氏を多面的に判断することもでき、面白い。

224ページ。定価1809円(税別)。南信地域の主な書店と伊那毎日新聞社で好評販売中。

問い合わせは伊那毎日新聞社(TEL0265・72・4100)へ。 -

宮田村のティービーエムがものづくり産業応援助成金の認定事業者に

宮田村の金属製品加工会社・ティービーエム(山田益社長)がこのほど、製造業企業などの県内での新増設を助成する「ものづくり産業応援助成金」の認定事業所に選ばれ、16日に知事からの認定通知書が交付されることとなった。

認定事業は伊那市西箕輪の伊那インター工業団地内に建設する伊那工場。投資予定額は16億2400万円となっている。 -

八幡町商店会の新名称は八幡町ロマン通り商店会に決定

八幡町実業団協同組合を解散し、今年2月から新組織をスタートをした伊那市の衣料店や飲食店でつくる八幡町商店会(仮)は11日夜、役員会を開き、新しい組織の名称を「八幡町ロマン通り商店会」(尾崎晃一会長)とすることを決定した。

新しい名称は加盟各店から募集。全部で15点の応募があり、それらを商工会役員などで検討した結果、「昔懐かしいロマンを感じさせる」などといった理由で今回の新名称に決定した。

解散した協同組合は、地元のイベントなどの企画・運営などを事業として取り組んでいたため、新組織でもこれらの事業は継続して行っていく方針を固めており、新組織となって始めてのイベントとなる7月8日の「祇園まつり」では、“ロマン”という時代を連想する当時に流行った「ポン菓子」や「米ゴマ」などを取り入れたイベンを行う。

尾崎会長は「ロマンを探りながら商店で買い物してもらえれば」と話していた。 -

伊那谷の珍味丸ごと・ス丼・スに

宮田村町一区のレストラン・ときわは、鹿肉やハチの子、イナゴなど伊那谷の・ス珍味・スが一度に丸ごと味わえる「伊那郷丼(いなごどん)」を開発。6月下旬から発売する。「世界に誇れる伊那谷の食文化を多くの人に伝えたい」と店主の太田光一さん。与えるインパクト以上に食感のバランスも良く、新たな・スご当地メニュー・スに寄せる期待は大きい。

宮田村では特産の山ぶどうワイン「紫輝」を用いて、飲食店12店が・ス名物丼・スの発売を3月に開始。ときわも参加しているが、太田さんはさらに新たな試みとして、伊那谷ならではの珍味を丸ごと丼の具材にしてみようと思いついた。

鹿肉は「紫輝」を使ったソースで煮るこだわり。ハチの子、イナゴに、コゴミ、ノビルの和え物、コシアブラの天ぷらと山菜もふんだんに盛り合わせた。

コブナ、ザザ虫も用意したが、抵抗を感じる人に配慮して別の小皿で付け合せとして提供。山菜も季節に応じて変更する。

「村の商工会青年部が呼びかけて始まった名物丼がなければ、このような取り組みは生まれなかった。注目を集めることで、地域が少しでも元気になれば」と太田さん。

手間ひまもかかるため毎日10食程度の限定発売となるが「若い人にも味わって欲しい」と話す。 -

道の駅「花の里いいじま」でもちつき大会

飯島町七久保の道の駅「花の里いいじま」は「子どもの日」の5日、子どもたちの健やかな成長を祈ってもちつき大会をした。

午前11時から4回に分け、各5キロをつきあげ、あんこときなこをまぶして、来場者に振舞った。

同駅のスタッフがふかしたもち米にゆでたヨモギを加え、8分通りつきあがったところで、子どもたちにバトンタッチ。「よいっしょ、よいっしょ」の掛け声に合わせ、幼児はお父さんやおかあさんと一緒にきねを振り上げた。 -

南信中小企業労働相談所利用状況

南信労政事務所はこのほど、南信中小企業労働相談所の上伊那管内の利用状況をまとめた。

中小企業労働問題の改善を目的として設置している同相談所は、中小企業労使関係者らの労働問題全般に関する相談に応じ、必要に応じて関係行政機関を紹介するなどしている。

上伊那の06年度利用件数は前年度より15件多い200件。賃金や労働時間、休日休暇などといった労働条件に関する相談が158件で大半を占めており、前年度よりも29件増えた。

産業別に見ると製造業から寄せられた相談が32件と最も多く、全体の28・6パーセントを占めた。続いて卸・小売・飲食店の16件、サービス業の11件となっている。

会社規模では、従業員数30人未満からの相談が最も多く45件。全体の約40パーセントを占めており、依然として小規模企業労働者が職場環境に不満を感じていることがうかがえる。

労使別に見ると労働者からの相談が全体の4分の3を占め86件。使用者からの相談は26件だった。 -

大道芸フェスタ

伊那市の通り町竏駐・M間で「こどもの日」の5日、「2007大道芸フェスタin伊那」があった。会場は歩行者天国となり、子どもたちはアートバルーンなど大道芸を楽しんだ。市商店街活性化イベント委員会主催。

大道芸フェスタには、地元を拠点に活動する歌舞劇団「田楽座」、笛師九兵衛など7組が出演。会場の3カ所で、次々と大道芸が繰り広げられ、大勢の親子連れなどが取り囲んだ。

ジャグリングでは、円筒の上に乗せた板に立って、いくつかのボールを投げ受けする技などが披露され、観客はじっと見守った。成功すると、大きな拍手が沸いた。

各商店街も輪投げやルーレットゲーム、将棋、落書きコーナーなど趣向を凝らした催し物を企画。子どもたちは、夢中になって遊んでいた。 -

茶用の八重桜 摘み取り始まる

伊那市商工会女性部高遠支部(守屋恵子部長)は3日から、花漬け「桜志津久(しずく)」用の八重桜の摘み取りを始めた。今シーズンは約100縲・50キロ分を作る計画で、3縲・回に分けて花を摘む。

花漬けは、20年以上続く取り組み。例年200キロを作り、好評を得ているが、会員の減少などで負担が大きく、量を減らした。

初日、高遠町文化体育館横での摘み取り作業には部員10人が参加。

手が届かないところは脚立を使い、8分咲きした八重桜を手際よく一輪ずつ摘んだ。

花は、その日のうちに、がくを取るなどせん別し、水洗いして塩で仮漬けした。

後日、仮漬けした花を干し、本漬けする。

例年、高遠城址公園の「さくら祭り」で手作りのさくら茶をサービスし、花見客に喜ばれている。 -

宮田村に北川製菓が新工場

宮田村新田区の旧マウンテンバイク場一帯の村有地と民有地に、ドーナツなど製造の北川製菓(駒ケ根市赤穂、北川浩一社長)が新たな工場を建設する。土地売買の契約が正式に成立し1日、契約調印式が村役場であった。駒ケ根高原に近いエリアを観光活性に役立てたい村の考えと、将来的には直売施設などを設けたい考えもある同社の思惑が一致した。

敷地面積は6600平方メートルで、村有地と民有地の売却総額は約5500万円。

2階建ての工場は総床面積1400平方メートルで2階が製造ライン。1時間あたりリングドーナツ1万2800個、焼き菓子1万2600個が製造可能な設備にする。

1階は包装部門と事務所が入り、完成は8月末を予定する。

一帯は駒ケ根高原に近く、多くの人が集まる村のふれあい広場や梅公園に隣接。清水靖夫村長は「産業と観光を連携させ、さらに活性化につなげたい」と期待を寄せる。

北川社長も「将来的には“観光工場”を視野に入れ、この地を選んだ」と話し、長期的な計画のなかで直売施設を設けたい考えも示す。

一部に、工場の進出による周辺環境への影響を懸念する住民の意見もあったが、契約では同社、村、地元新田区が環境に最大限配慮する旨の協定や覚書に調印した。

##写真

契約を交わし、握手する北川社長(中央)、清水村長(左)、加藤勝彦新田区長 -

こまゆき荘感謝祭盛況

宮田村新田区の温泉交流施設こまゆき荘は30日、感謝祭を開いた。村の友好都市である愛知県田原市の海産物直売には長蛇の列。地元女性グループ「野ひばりの会」の手作り五平餅も人気を集め、家族連れらで賑わった。

感謝祭は毎年この時期に開いているが、田原市の海産物は毎回大人気。

この日も採れたてのアサリなどを目当てに、販売開始の午前11時には買い求める人で100人以上の列ができた。

夏みかんとともに、わずか10分余りで用意したアサリ80キロは完売。「もうないの」と残念がる人の姿もあった。

野ひばりの会は、用意した五平餅900本をその場で焼いて提供。コンガリとした香りにつられて続々と客が集まり、おふくろの味に舌鼓を打った。 -

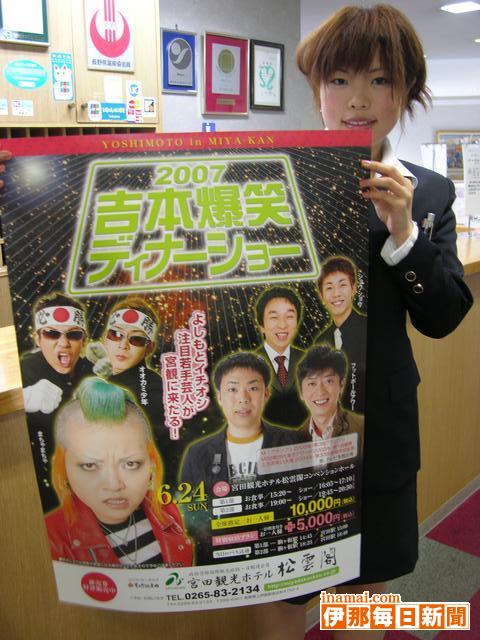

よしもと芸人ディナーショー、宮田観光ホテルが新規客層獲得へ企画次々と

宮田村の第三セクター宮田観光開発が運営する宮田観光ホテルは、今まで手薄だった若者や女性層へのサービス充実も図ろうと新企画を次々と計画している。6月24日には吉本興業の人気若手芸人によるディナーショーを開催。今月末のゴールデンウィークからはデザートバイキングを行い、地元の新規顧客開拓にも力を入れる。

若手漫才師の頂点「M‐1グランプリ」を制したフットボールアワー、独自の世界で抜群の人気を誇るまちゃまちゃら、今回のディナーショーは若者に人気の出演者がズラリ。

比較的中高年の客層が多かった今までの同ホテルとは、一線を画す企画だ。

「誰にでも愛され、親しんでもらえるホテルにしたい。まずは知名度をあげていかなければ」と同ホテル。

競争激化や長期債務と施設老朽化などの課題を抱える同ホテルだが、生き残りを図ろうと、最近はソフト面の充実に力を注ぐ。

デザートバイキングも若い従業員が中心になって検討を重ねてきた企画のひとつ。

4月28縲・0日、5月3日縲・日までの連休中、午後1時から4時まで開催する。

手作りを含めケーキや和菓子、季節のフルーツなど約20種類。ソフトドリンクも飲み放題の90分制で、温泉入浴も付いて1500円の料金設定にした。連休後も休日を中心に開催を予定する。

ディナーショーはオードブル形式で1万円。5千円増で宿泊プランも用意している。

各企画に関する問い合わせ、申し込みは宮田観光ホテル83・2134まで。 -

どんぶりレンジャー全国デビュー

いよいよ全国進出?!‐。宮田村の・ス名物丼・スを世に広めるため誕生したヒーロー戦隊「どんぶりレンジャー」が、流行に敏感な愛読者が多い小学館発行の人気雑誌「DIME(ダイム)」に取りあげられ、5月7日発売号に掲載される。県内テレビ各局の取材を受けるなど、名物丼とともに知名度をあげてきたレンジャーだが、扮している村商工会青年部員は「地域活性に役立てば」とさらなる熱い期待を寄せている。

「何でどんぶりでレンジャーなのか意味不明。けどそのバカバカしさが相当おもしろい。地方発の人気キャラクターに成り得る要素を持っている」と取材にあたったDIME編集部の豊田真維さんと岩瀬英介さん。

イチローやキャメロン・ディアスなど世界の・ス超一流・スを撮影するカメラマンの藤岡雅樹さんも、レンジャーに必殺技を要求するなどノリノリで写真撮影。「地域戦隊を撮るのは初めてだけど、カッコイイよ」とシャッターを押し続けた。

地方局の女子アナウンサーが入れ替わりで、地元ならではのお気に入りを紹介するDIMEの人気連載企画「東京外流行報告書」。

今回長野放送の倉見慶子アナウンサーが担当することになり、・スブレーク・ス寸前の信州を代表する流行として野球の信濃グランセローズ、善光寺とともに、どんぶりレンジャーに白羽の矢を立てた。

先日、長野市で取材があり、倉見アナとレンジャーが仲良く写真撮影。「地域のために宮田の若い皆さんが頑張っている。本当にどんぶりレンジャーの大ファンなんですよ。これを期に全国区になればうれしいですね」と倉見アナは話した。 -

上伊那建設労働組合第61回定期大会

上伊那建設労働組合は24日、第61回定期大会を伊那市の上伊那建労会館で開いた。07年度の事業計画と一般会計予算を承認し、役員改選では保科幸雄組合長が再選した。

本年度は、引き続き各自治体に対して仕事確保や賃金確保を要請していくほか、社会保障制度の充実を求める要請行動に重点的に取り組む。また、組織拡大の強化推進や経費節減による堅実な財政運営などに取り組み、組織基盤の安定に努める。

また、年々選出が困難になっている役員については、従来各地区の統括に当たっていた部長職を副組合長が担当し、本年度から組合長、副組合長、書記長の3役体制とする。

組合長以外の本年度役員には、副組合長に田本晋二さん、辰口定善さん、清水清武さん、書記長に中山稔さんを選出した。

07年度表彰者は次のみなさん。

◇功労表彰=西村宗夫(西箕輪分会)酒井勇(伊那大工分会)

◇70才功労表彰=関忠臣、有賀弘、伊藤栄雄(以上箕輪分会)原秀長、唐沢謙一郎(以上南箕輪分会)竹村文子(伊那大工分会)鈴木廣一、清水規男(以上西箕輪分会)宮下宮夫(伊那建具分会)伊藤千織(伊那家具分会)加塩勇一(伊那看板塗装分会)森田初、伊藤市男、櫻井幸夫(以上美篶分会)田畑與策、小松茂人(以上富県分会)岩沢溥夫、新井喜昭、小境照幸(以上東春近分会)加藤政義、大村義房(以上宮田分会)那須晟中、坂本忠男、北村隆人、上野稔、加藤久造、渋谷初美(以上赤穂分会)竹村茂男(中沢分会)松下寿雄、堀内清(以上飯島分会)原幸良(中川分会)大川一十(高遠分会)馬場亨(長谷分会)伊藤軍司(伊那分会) -

KOA07年3月期決算発表

KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)は23日、07年3月期の連結決算を発表した。売上高は560億500万円(前年同期比53億8700万円増)、営業利益は62億3600万円(21億3100万円増)、経常利益は71億6200万円(22億1800万円増)、純利益は50億3600万円(20億8100万円)となった。

当期は、電子部品業界の経済がデジタル機器や車載向けなどを中心に活発な需要があり、おおむね好調に推移したのを受け、中国生産拠点における新工場棟の建設など国内外で生産能力拡大の設備投資をした。収益性の向上を目指し固定費の抑制、高付加価値製品の拡販、品質向上などを進め、製品開発でも車載用途向けの開発に注力した。

次期は、徹底した汎用品のコストダウンを図ると同時に、より高付加価値な製品、サービスを市場に提供することが不可欠とし、「クオリティ・ファースト」「収益性の向上」「事業構造改革」の3つを基本奉方針に掲げ業績向上に努める-とする。 -

第74回郵政記念日

中川村片桐の田島郵便局(井口正弘局長)で23日、第74回郵政記念日表彰があった=写真。

加藤久美主任は日本郵政公社信越支社長表彰と、南信北連絡会所属長表彰(貯金・一般業務)をダブル受賞した。

非常勤職員の幸村富市さんも南信北連絡会所属長表彰を受賞、それぞれ井口局長から伝達された。信越支社長表彰は管内で37人、所属長表彰は10人のみ。 井口局長は「職員3人という小規模局で、2人が受賞したことは大変栄誉なこと。加藤さんは貯金関係が特に優秀。非常勤職員が表彰されることは珍しく、幸村さんは特に優秀だったのでは」と話していた。 -

駒ケ根市新入社員激励大会

駒ケ根商工会議所(渋谷敦士会頭)と駒ケ根市は19日、第40回新規学卒者新入社員激励大会を駒ケ根商工会館で開いた。市内の21の企業などに就職したばかりの男女約60人が出席し、緊張した表情で商工会議所などの関係者から激励を受けた。渋谷会頭は「景気は回復傾向にあるが地域間格差があり、都市部に比べて地方の回復は遅い。その中で駒ケ根市に職場を求めた皆さんの賢明な判断に敬意を表する。今後の活躍を祈る」と激励した。新入社員を代表して駒ケ根自動車産業の田中克明さんは「社会に出たばかりで未熟だが、先輩の指導で会社だけでなく、社会に貢献できる人材になれるよう職務に精励していきたい」と力強く決意を述べた=写真。出席者には冊子『見て分かる基本のビジネスマナー』が贈られた。

式典後、記念講演として大法寺の藤塚義誠住職による「若さというもの」が行われ、出席者は真剣な表情で話に聞き入っていた。 -

グッドカンパニー大賞の受賞祝賀会

県経営者協会上伊那支部(向山孝一支部長)は21日、昨年11月に社団法人・中小企業センターの「グッドカンパニー大賞」のグランプリとなった伊那食品工業(本社・伊那市、井上修社長)と特別賞となったミカドテクノス(本社・箕輪町、伊藤英敏社長)の受賞祝賀会を箕輪町の伊那プリンスホテルで開いた。関係者など約50人が集まり、上伊那の栄誉として2社の受賞を祝福した。

同賞は優れた中小企業を全国の中から発掘し、日本経済の発展に寄与することを目的として1967年から行われている。これまででに約500社を表彰したほか、初代グランプリは京セラ(本社・京都市、川村誠社長)が受賞しているなど、飛躍的な発展をした企業も多い。

昨年度は48期連続増収増益の実績を持つ伊那食品工業が最高賞を受賞したほか、将来性のある企業などに贈られる特別賞をミカドテクノスが受賞。2社の栄光を支部全体で祝福する運びとなった。

伊那食品工業の塚越寛会長は「会社が表彰されたということで社員一同で喜んだ。最初の20年くらいは無我夢中で人並み以上の努力をしてきたが、多くの人に支えられて歩んできた。これからも何らかの形で地域のためになることをしていきたい」と語った。また、ミカドテクノスの伊藤社長は「身に余る光栄。自分の生きがいとなる会社とは何だろうと考え『文化的な価値を創造するような会社になろう』を社是としてきた。これからはよい会社づくりに努めていきたい」と語った。 -

エネルギー有効利用事例発表会

上伊那電気主任技術者協会(壬生善夫会長)は12日、第19回やさしいエネルギー有効利用事例発表会を伊那市西箕輪の伊那技術形成センターで開いた。各企業が取り組むエネルギーの有効利用に関する事例発表を通して、具体的な成果と今後の課題について話し合った=写真。

コスト提言や品質向上、CO2の排出削減などを目的としてエネルギーの利用効率向上などを研究している同協会は、年に1回ずつ事例発表会を開き、情報交換や新しい技術の習得に努めている。

今回は14人の担当者がエネルギーの有効利用に関するさまざまな事例を発表。

エプソンファシリティ・エンジニアリング松島グループの廣田誠一さんは、老朽化していたコンデンサー(圧縮機)の更新に伴い、効率的なコンデンサーを導入、供給系統全体の見直しを行い、年間で19万7千キロワットの電力量と71トンのCO2削減に成功した事例を紹介。金額にすると250万円の削減につながった一方、もろもろを含めた工事費は3200万円になったことも示した。

そのほかにも、太陽光システムの導入の成果や凍り豆腐の乾燥にマイクロ派加熱を併用した試行などが紹介され、お互いに関心を深めた。 -

ジャスコ「幸せの黄色いレシートキャンペーン」贈呈式

イオングループ全店で取り組んでいる「幸せの黄色いレシートキャンペーン」で、ジャスコ箕輪店は11日、06年度キャンペーンに登録した箕輪町内の5団体への商品贈呈式を町福祉センターで開いた。

社会貢献活動の一環。ボランティア活動をしている団体が登録対象で、11日のイオンデーに買い物客に黄色いレシートを発行して登録団体から選んで各箱にレシートを入れてもらい、1年間のレシートの買い物金額の1%相当額を団体に希望を聞いて商品で還元する。

06年度は06年2月21日から07年2月20日までの1年間。参加率は05年度の3倍だった。

沖剛一店長が各団体に商品を手渡し、「皆さんの活動に対し形あるものでお渡しできることがうれしい。これからも活動を頑張っていただきたい」とあいさつした。

団体は、すまいる、ひまわりの会、虹の会、ほっとワークスみのわ、みのわ腹話術研究会。ウィンドブレーカー、Tシャツ、DVDプレーヤー、パネルシアターなどの商品を受け取った。団体の代表は、「キャンペーンをやっていただいていることがとてもありがたい。感謝の気持ちでいっぱい」と話した。

07年度は、6団体がキャンペーンに参加登録している。 -

宮田村商工会青年部に新たな力、史上2人目の女性部員も

名物丼の開発をはじめ地域の活性化にも力を注ぐ宮田村商工会青年部に、一挙7人もの新部員が加わった。うち1人は史上2人目の女性。フレッシュな力を加え、小田切等部長以下53人の部員はさらに結束を強めている。

7人もの新入部員を迎えるのは約10年ぶり。11日の青年部本年度通常総会で正式入部し、代表して綿内信幸さんが「部の活動を通じて地域のために励みたい」とあいさつ。

小田切部長は「まずは行動して早く溶け込んで」と激励した。

男性ばかりの青年部に・ス紅一点・ス飛び込んだ下平裕美さん(26)=町2区=は「女性が他にいないのは寂しいが仲間を増やしたいと思い入部した。分からないことばかりだが頑張りたい」と話した。

青年部は新年度を迎え、2年任期で役員体制が一新。総会では前林裕一前部長から小田切部長への引き継ぎもあった。

本年度の事業計画も承認。名物丼やよさこいソーランなどの活性化事業を継承し、地域に根づいた活動を展開していくと確認した。

席上、小田切部長は各企業の基盤確立のための学習も進めるとあいさつし「全ての根底にあるのは人とのつながり。失敗をおそれず、チャレンジしよう」と呼びかけた。 -

宮田村のこまゆき荘が新サービス、香りで温泉楽しんで

宮田村の第三セクター宮田観光開発が運営する温泉施設こまゆき荘(新田区)は、毎月第2金曜日に季節感など味わえる香り風呂のサービスを開始する。

初回の13日はサクラの香り。以降もゆず、みかん、カリン湯をはじめ、ハーブなども使いながら、香りでも入浴を楽しんでもらおうと計画している。

「お客様の要望なども聞き、さらにサービスを充実させていきたい」と同荘。

4月からは営業時間が午前6時から午後9時(最終入館は8時)となっている。

問い合わせなどは同荘81・7117へ。 -

高遠城址公園でさくら茶いかが

高遠城址公園で10縲・2日、伊那市商工会女性部高遠支部(守屋恵子部長)が花見客にさくら茶をサービスしている。

公園内のタカトオコヒガンザクラは5分咲きで、花見客が多く、サービスコーナーもにぎわった。

さくら茶は部員の手作りで、地元産の八重桜を1年間、塩づけにした「桜志津久(さくらしずく)」を使用。湯の中で桜の花びらが広がり、初日から花見客に喜ばれた。

このサービスは「1杯のお茶で、来てくれた人をもてなしたい」と20年ほど続いているもの。昨年まで1日間のみだったが、3日間に増やした。

サービスは午前10時から。高遠名物の高遠まんじゅうの試食も合わせ、1日2千人分を用意している。 -

村おこし実行委員会始動

宮田村商工会は9日夜、商工会員以外の住民有志も加わり地域活性化事業を展開する2つの組織を新設の「村おこし実行委員会」に一本化し、発足の全体会議を開いた。さらに充実した取り組みにしようと、幅広く新メンバーを募集している。

活動が重複する部分が多い「村おこし事業実行委員会」と「考える会」を統合。

水と梅をキーワードにしたイベントや地元の良さを伝えるフリーペーパーの製作など、今までの活発な事業を継承し、イベント部、広報部、特産品開発部の3部会を設けた。

会議では平沢英夫委員長らが「連携をとりあい、より一層活発な委員会にしていきたい」などとあいさつ。14日に控えた梅公園のお花見イベントなど、さっそく当面の課題について検討を深めた。

実行委員会への加入など問い合わせ、申し込みは村商工会85・2213へ。 -

伊那食品工業で新入社員歓迎会

伊那食品工業(本社・伊那市、井上修社長)は9日夕方、同市西春近の「かんてんぱぱくぬぎの杜」のホールで、新入社員の歓迎会を開いた。新入社員26人を先輩社員約350人で囲み、歓談を楽しみながら親ぼくを深めた。

新入社員は、自分の名前入りのたすきを背負って参加した。自己紹介では自分の特技を披露する社員もいて、空手着やソフトボールのユニホーム姿で登場し、会場を盛り上げた。その元気のよさに周りの社員らも今後を期待した。

井上社長は「今、世の中は流れとして、一人ひとりの自立を求める時代となった。皆さんもそれぞれが徹底的に勉強し、その部署で期待される、自立した社員に一日も早くなってほしい。新しい息吹が会社を活性化させることを期待する」とあいさつした。

新入社員26人の内訳は、大学・大学院卒16人、短大卒1人、高卒9人。3月下旬から2週間の集合研修を終え、今後は各部署への一部配属が始まる。

また、同社は本年、パートから正社員への昇格で12人を採用した。

ステージ上で個性的な自己紹介をする新入社員ら

262/(木)