-

鹿南蛮そばを提供

来月4日に伊那市のますみヶ丘平地林で開かれるイベントで、鹿肉を使った新しいそばのメニュー・鹿南蛮そばが提供されます。

10日は伊那市の伊那公民館で信州そば発祥の地 伊那 そば振興会の臨時総会が開かれ、鹿南蛮そばの商品開発について報告がありました。

鹿南蛮そばは、そば振興会の会員で高遠町のそば店 壱刻の店主・山根 健司さんと、長谷でジビエ料理を提供しているざんざ亭の店主・長谷部 晃さんが現在開発している新しいメニューです。

11月4日のイベント「森JOY」は伊那市50年の森林(もり)ビジョンを推進する伊那ミドリナ委員会が企画したもので、鹿南蛮そばは、そのイベントでお披露目されるということです。

-

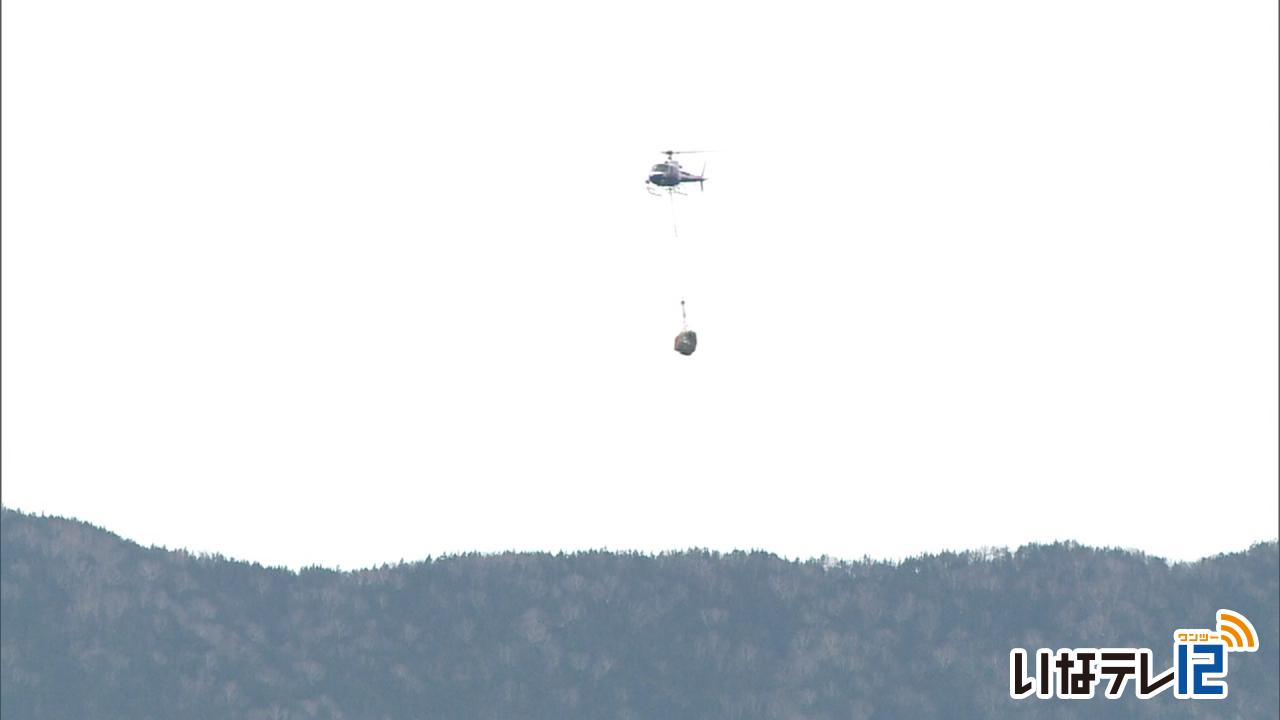

雪山の西駒山荘から荷下げ

中央アルプス将棊頭山の山頂直下・標高およそ2,700メートルにある西駒山荘の営業が終了し、ヘリコプターを使った荷下げ作業が16日、行われました。

二つのアルプスが、15日から16日にかけて初冠雪を観測しました。

そんな中、8日に営業を終了した西駒山荘の荷下げ作業が、16日行われました。

ヘリコプターが西駒山荘と伊那市横山の鳩吹公園を3往復しました。

下ろされた荷物にはうっすら雪が積もっています。

ヘリコプターの操縦士は山荘付近の状況について「1センチぐらいか、うっすら雪が積もっていてヘリコプターの風で舞い上がるような感じだった」と話していました。

8日に営業を終了した西駒山荘は、7月10日から91日間の営業で、前年より93人多い、770人が利用しました。

盆休み前までは晴れの日が多く人の入りも多かったということですが、盆過ぎから台風などで週末に天候がすぐれない日が多く、思ったほど伸びなかったということです。

管理人の宮下拓也さんは「後半は人入りも少なく、とても長く感じたが、大きな事故もなくシーズンを過ごせたことはとても良かった」と話していました。

なお、伊那市観光株式会社が管理する山小屋では、南アルプスの仙丈小屋が10月30日まで、こもれび山荘が11月3日までの営業を予定しています。 -

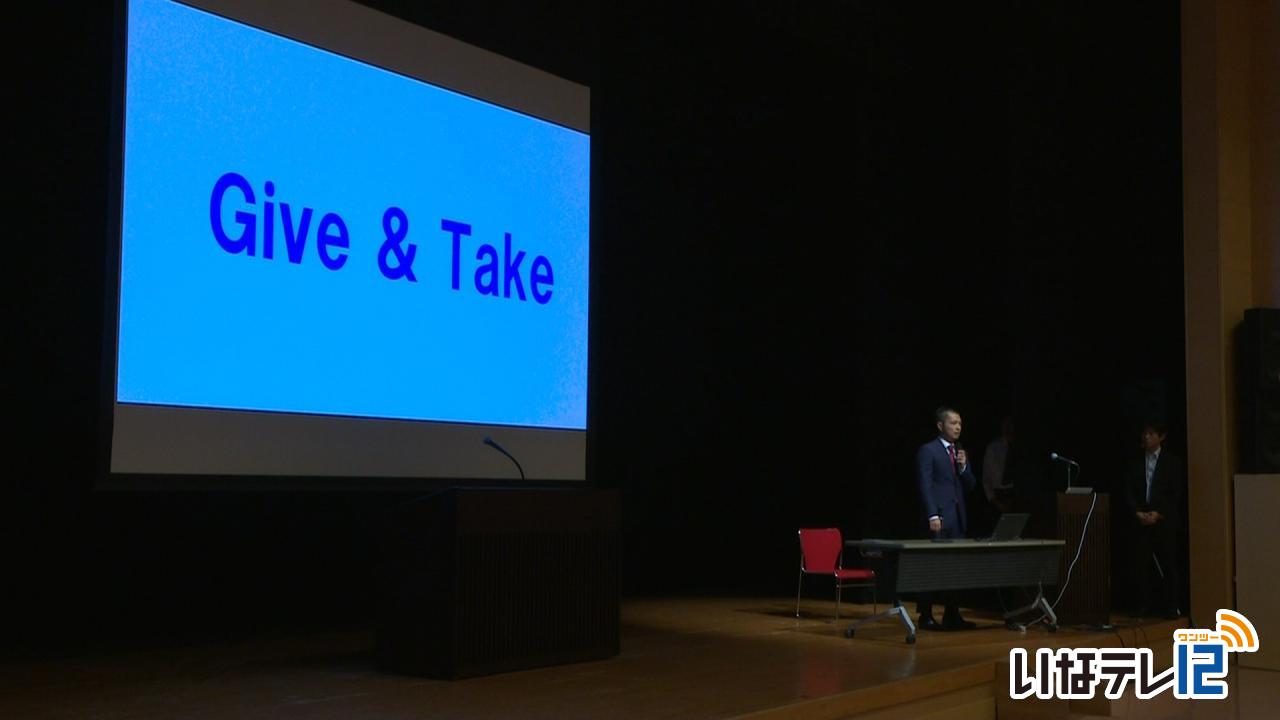

クラウド活用例プレゼン

先進的なクラウドサービスを使って経営改革などに取り組む企業を総務省が表彰する「全国クラウド活用大賞」の地区大会が16日に伊那市のいなっせで開かれ、最高賞の総務省信越総合通信局長賞に、福島県の東北コピー販売株式会社が選ばれました。

最高賞に選ばれた東北コピー販売は、3年半前からクラウドを導入し現在はシステムのおよそ9割がクラウド化しているということです。

高橋剛社長は「時間の効率化や業務の無駄を省くことができ、社員のモチベーションが高まった」と発表しました。

大会では、県内外の6つの企業の代表者がプレゼンテーションを行いました。

クラウドサービスは、インターネットなどのネットワークに接続されたコンピューターが提供するサービスを、利用者がネットワーク経由で手元のパソコンやスマートフォンで使うものです。

大会は、クラウドサービスを提供している東京都の企業でつくる協議会が開いたものです。

地区大会は全国5か所で開かれ、伊那市は、ICTの利活用に積極的に取り組んでいる点などから今回初めて開催地に選ばれました。

最高賞に選ばれた東北コピー販売㈱は、10月22日に開かれる全国大会に進みます。 -

ガレットマルシェで食べ比べ

上伊那のさまざまな店舗のガレットが楽しめるガレットマルシェが14日、伊那市の伊那文化会館西側の広場で開かれました。

上伊那の飲食店11店舗がこのイベントのために考えたオリジナルガレットを提供しました。

ガレットには地域の食材が使われていて、どのブースでも600円で提供されました。

伊那市西箕輪のそば店みのやさくら亭は、「柿とカブの彩りガレット」を提供しました。

マリネにした柿とカブの甘さやみそのしょっぱさなど、様々な味が楽しめるということです。

隣では、カブを育てている西箕輪の布留川農園が野菜を販売していました。

会場には飲食コーナーが設けられ、訪れた人たちが味わっていました。 このイベントは、地域の人たちにガレットを通じて伊那谷の食文化を楽しんでもらおうと上伊那の飲食店などで作る信州伊那谷ガレット協議会が開いたもので、今年で3回目です。

-

創業支援センター売却

伊那市は、東春近車屋の創業支援センターの建物と敷地を環境分野の研究や製品開発を行うGAST技研に3,600万円で売却します。

11日は関係者が出席し伊那市役所で契約の調印式が行われました。

N 調印式には、GAST技研の横尾嘉也社長や親会社GAST JAPANの重盛三喜夫社長、白鳥孝市長が出席し契約書を取り交わしました。

市が売却したのは車屋産業適地にある創業支援センターの建物と敷地3,700平方メートルです。

売却額は3,600万円あまりです。

伊那市では企業誘致を目的に新たな分野への参入や創業する人を対象にセンターを開業しました。

10年以上が経過し建物の老朽化したことや行政改革の一環で創業支援センターを売却する事にしました。

GAST技研では、購入した建物で農地の有機養分や微生物の量を計測する分析装置の研究などを進める予定です。

また、空いているスペースはこれまで通り新規創業を目指す人向けに貸し出すとしていて、利用料は1平方メートルあたり月額1,500円です。

白鳥市長は「市が進めるスマート農業の研究などとの連携を図っていきたい」と話していました。

重盛社長は「購入した土地・建物で経営の安定を図ると共に、自前の技術を使ったビジネスを充実させていきたい」と話していました。

-

トラックの日フェスティバル

運送業に関心を持ってもらおうと、10月9日のトラックの日に合わせたイベントが、伊那市のアピタ伊那店で、6日に行われました。

4トンや10トンの大型トラックを中心にバスや消防車両などが駐車場に展示されました。

イベントは長野県トラック協会上伊那輸送協議会が10月9日のトラックの日に近い週末に毎年行っているものです。

商品や荷物を運ぶトラックの役割について楽しみながら感心を持ってもらおうと、子ども達に運転席の乗り心地を体験してもらいました。

会場では、協議会のメンバーがイベントのために産地からトラックで運んできた直送の海産物や地元の野菜が並び、多くの人が買い求めていました。

-

山と街を結ぶモニターツアー

伊那市の山と街を結び新たな観光コースを模索するモニターツアーが6日と7日の2日間行われました。

6日は標高1,800メートルにある鹿嶺高原の雷鳥荘に泊まった

人たちが眼下に広がる伊那谷の風景を楽しんでいました。

モニターツアーは伊那商工会議所が企画したもので東京や愛知などから6組20人が集まりました。

ツアーではテントも貸し出され東京から訪れたカップルが利用しました。

モニターツアーを企画した伊那商工会議所では9年後のリニア中央新幹線開通やインバウンドの拡大を見据え、南アルプスを魅力ある観光資源とするため調査研究を行っています。

-

市町村長と経営者が懇談

上伊那の市町村長と長野県経営者協会上伊那支部の懇談会が4日伊那市内で開かれ、景観に配慮した統一看板の設置やキャリア教育の推進などが確認されました。

4日はおよそ50人が出席し、冒頭のみ公開で行われました。

会議では、デザインを統一した案内看板の設置推進などが確認され、出席者からは「外国人でもわかるような、ユニバーサルデザインの検討が必要だ」との意見が出されたという事です。

長野県経営者協会上伊那支部の向山孝一支部長は「この懇談会をきっかけに上伊那は産学官チームが出来ている。次世代に向けさらなる一歩をすすめていきたい」と話していました。

白鳥孝上伊那広域連合長は「リニア開業まであと9年。産学官が連携し世界をリードする地域にしていきたい」と話していました。

上伊那の企業で組織する長野県経営者協会上伊那支部は、地 域の活性化を目指して平成20年から上伊那の市町村長との懇談会を開いています。

-

信州みのわ体験フェア

都心で暮らす人たちに箕輪町をPRするイベント「ほどほどの田舎暮らし 信州みのわ体験フェア」が9月29日、東京都豊島区の商業施設で行われました。

東京都豊島区にある商業施設の各フロアで町をPRする様々な催しが行われました。

箕輪町産の果物や野菜、農産物加工品などが販売され、訪れた人たちが買い求めていました。

町の観光地や特産品をPRする「みのわファンクラブ」への申し込みもこの日から始まりました。

クラブに入った箕輪町以外の人は町内の協力店舗で割引などのサービスが受けられる特典があり、この日はおよそ20人が加入したということです。

このイベントは、箕輪町を知ってもらい移住定住と交流人口の拡大につなげようと、町と防災協定を結んでいる東京都豊島区で行われました。

-

ソースかつどんでスタンプラリー

伊那ソースかつどん会は、10月10日のソースかつどんの日から食事券をプレゼントするスタンプラリーを開催します。

3日、伊那ソースかつどん会の北原英之会長が概要を説明しました。

スタンプラリーは10月10日のソースかつどんの日から実施されます。

伊那ソースかつどん会の加盟店7店舗のスタンプを集めると500円分、13店舗集めると千円分の食事券として使えます。

加盟店と消費者が一体となって伊那のソースかつ丼を盛り上げるきっかけにしていこうと企画されました。

ソースかつどんの日は平成18年の権兵衛トンネル開通をきっかけに、より多くの人にPRしようと始まったもので今年で13回目になります。

去年までは値引きサービスを行ってきましたが加盟店によって値引き額にばらつきがあったという事で、全ての店で同じ取り組みができるよう、今年はスタンプラリーを行う事にしました。

台紙は5千部作られ、イベント参加店に置かれます。

スタンプラリーは10月10日から12月末まで実施されます。

-

長野伊那谷観光局設立

官民一体となって観光づくりを推進する組織、地域連携DMO、「長野伊那谷観光局」が1日、発足しました。

長野伊那谷観光局は、上伊那観光連盟に代わる新しい組織です。

上伊那8市町村でつくる上伊那観光連盟は9月30日付で発展的に解散しました。

理事長には、KOA株式会社の向山孝一会長が就任し8人の理事は、行政が2人、民間から6人が選出されました。

設立総会には、会員となった観光事業所や企業、金融機関など35団体およそ70人が出席しました。

DMOは、行政や住民、商工団体などが協同して地域一帯の観光地づくりをする法人組織です。

総会では今年度の事業計画案などが了承されました。

山と谷の風景美術館~2つのアルプス、彩の谷の物語~をコンセプトに、外国人の誘客や滞在プログラムの作成などの事業に取り組みます。

具体的には、観光客受け入れのための環境整備としてWiFi整備の促進やトイレの洋式化、SNSを活用した情報発信などをあげています。

今後は、長野伊那谷観光局を核として観光庁や県、来年設立予定の伊南DMOなどと連携していくとしています。

-

8月有効求人倍率1.66倍

上伊那の8月の月間有効求人倍率は1.66倍で前の月を0.02ポイント上回りました。

月間有効求人数は4,327人月間有効求職者数は2,605人で8月の月間有効求人倍率は1.66倍でした。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置いています。

-

殿様もてなした献立再現

伊那市高遠町長藤の農家食堂「こかげ」は、江戸時代、高遠のお殿様をもてなした献立を再現しました。

弘化2年1845年、旧暦の8月29日の朝食は、エビにマツタケが豪華です。

ぶりは炒り酒で味付けされています。純米吟醸を沸騰させずに梅干しなどとともに煮詰めたもので、照り焼きがつややかです。

藤沢御堂垣外にある本陣跡です。

高遠藩主内藤 頼寧が、参勤交代で江戸から高遠城に帰る際、宿泊したということです。

こちらに伝わる御用書きの控えから再現しました。

再現したのは、御堂垣外の主婦が集まり経営する食堂こかげのメンバーです。

殿様が宿泊した旧暦の8月29日から9月2日までの間に提供された献立の中から再現できる13品を作りました。

旧暦のため、殿様が本陣に宿泊したのはちょうど今頃だということです。

本陣の先代当主の妻 藤澤 節子さんも再現を喜んでいました。

「こかげ」では、現在のところこの献立を提供する予定はありませんが、「せっかく再現できたので、活用していく方法を探りたい。お客様のおもてなしに生かしていきたい」と話していました。

-

上古田の赤そば見ごろ

箕輪町上古田の赤そばの里では高嶺ルビーという品種の赤そばの

花が見ごろを迎えています。

赤そばの里は箕輪町上古田の住民でつくる古田の里赤そばの会が管理していて標高約900メートルで広さは4.2ヘクタールほどあります。

ヒマラヤのネパール原産の赤そばの花は今が見ごろで去年より1週間ほど早く開花したということです。

赤そばは実の収量は3分の1ほどだということです。

赤そばの会では29日と30日に上古田公民館で花祭りを予定していて手打ちそばや地元農産物を販売することにしています。

-

園児が美和ダムに「お絵かき」

現在再開発工事が行われている伊那市長谷の美和ダムの現場で、26日、地元の長谷保育園の園児が基礎部分となる壁に記念の絵をかきました。

長谷保育園の年少から年長までの園児25人が美和ダムの工事現場を訪れ、壁に絵を描きました。

地元の治水施設に関心を持ってもらおうと三峰川総合開発工事事務所が保育園に声をかけ行われました。

園児はクレヨンを使って好きな色で似顔絵などを描いていました。

美和ダムでは、「湖内堆砂対策施設」という、ダムの中に溜まってしまった土砂を一時的に集める場所を建設しています。

2020年度の完成を目標にしていて、園児が絵を描いた壁は基礎部分になり土の中に埋まります。

絵を描き終えると園児が描いた絵をバックにドローンを使って記念撮影が行われました。

園児が絵を描いた部分は今年中に土の中に埋められるという事です。

-

南ア林道バス利用者 150万人達成

伊那市営南アルプス林道バスは、昭和55年の開業以来の累計利用者が150万人を達成し、今日(24日)、セレモニーが行われました。

林道バス営業所前では、午前8時5分発のバスの利用者が到着を待っています。

伊那市の職員が150万人目の利用者に声をかけました。

150万人目となったのは、佐久市の中屋 智美さん一家です。家族4人で初めての南アルプス登山のため、林道バスを利用しました。

中屋さん一家と白鳥孝伊那市長が、くす玉を割って150万人達成を祝いました。

中屋さんには、仙流荘の宿泊券と林道バスの往復券、前後賞にはこもれび山荘の食事券とバスの往復券が贈られました。

南アルプス林道バスは、昭和55年から運行を始め、年間5万人程が利用しています。開業から39年間、無事故で運行しています。

-

燈籠祭 結婚の写真撮影

燈籠祭に合わせ伊那市高遠町の中心商店街にはほおずき提灯が飾られています。

21日は、提灯が灯る街並みの中で結婚の記念撮影が行われました。

南箕輪村の馬場悠介さんと真希さんです。

11月の挙式を前に撮影を行っていました。

新郎の悠介さんは伊那市出身で、風情のある街並みで思い出を残したいと撮影が行われました。

主催した高遠さくらホテルでは、新郎新婦の思い出作りと高遠町のPRにつなげようと観光名所で挙式や撮影を行う「ぬくもりウエディング・プロデュース」を行っていて、今回はその一環です。

燈籠祭は22日宵祭り、23日に本祭りが行われます。

総合福祉センターやますそ前には伊那市商工会商業部高遠支部による竹の行灯が今年初めて設置されました。

23日は子どもみこしや、高遠囃子の練り歩き、山車の巡行などが行われます。

-

南信工科短大でものづくり体験

南箕輪村の南信工科短大で「人材ふれあいフェア」が22日行われ、訪れた人たちが体験や実験を通してものづくりに理解を深めました。

人材ふれあいフェアには、南信地域の製造業社、工業高校などが出展し、様々な実験・体験のブースが設けられました。

南信工科短大のブースです。

こちらは電池なしで走行するプラモデルです。

レールから電気を供給して走る仕組みになっています。

明るさを識別し、黄色のライン上を走るようにプログラムされたマイコンカーです。

ラインの外から走らせても、途中でラインを認識すると進路を修正します。

人材ふれあいフェアは、地域の人材が地域で学び地域で活躍する風土を育もうと、南信工科短大などが行っているもので今年で3回目です。

今年は建設業のブースが初めて設けられました。

子どもたちは出展者から重機の操作方法の説明を聞きながら、実際に動かして体験していました。

-

いなテレスマホ格安で販売

伊那ケーブルテレビの格安スマートフォンサービス「いなテレスマホ」を2日間限定で大幅値下げし販売するイベントが、23まで伊那市のアピタ伊那店で開かれています。

イベントでは、スマートフォンやタブレットの特定端末を、台数限定で大幅値下げし販売しています。

このほか、イベント期間中に申し込みした人を対象に、くじ引きで最大5千円分の商品券をプレゼントしています。

いなテレスマホは伊那ケーブルテレビが2016年からサービスの提供を始めた格安スマートフォンで、音声通話コースの最も安いもので月額1,480円となっています。

イベントは23日までで時間は午前10時から午後5時、会場はアピタ伊那店の1階休憩スペースです。

-

赤そばの里オープン 4分咲き

高嶺ルビーという品種の赤そばを育てている箕輪町上古田の赤そばの里が15日オープンしました。

広さ4.2ヘクタールの畑に「高嶺ルビー」という品種の赤そばが植えられていて、現在4分咲きです。

雨のためオープニングセレモニーは行われませんでしたが、県内外から観光客が訪れていました。

赤そばの里は霧に包まれ、訪れた人たちはいつもと一味違う風景を楽しんでいました。

赤そばの里は、上古田の住民有志で作る古田の里赤そばの会が管理していて

見ごろは例年より1週間ほど早い20日ごろからだということです。

また、古田の里赤そばの会の会員が打ったそばを提供するそば処の営業が始まりました。

15日はオープンを記念して100食が無料でふるまわれました。

-

南アジオガイド養成講座

南アルプスジオパークを案内するジオパークガイドの養成講座が、7日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれました。

今回は、今年度開かれる7回の講座のうちの4回目です。

今年度は、高遠高校の「地域の科学」を選択している2年生14人が受講しています。

また、すでにガイドに認定された4人も研修に参加しました。

講師は、南アルプス里山案内人の小淵 幸輝さんが務めました。

小淵さんは、プレゼンテーションの向上について話しました。

講座の参加者は、何について話すかくじを引いて、その内容について5分間のプレゼンを行うという課題に挑戦しました。

小淵さんは、「相手によってガイドの内容も変わる。何をどう伝えるかを意識してほしい」と話していました。

-

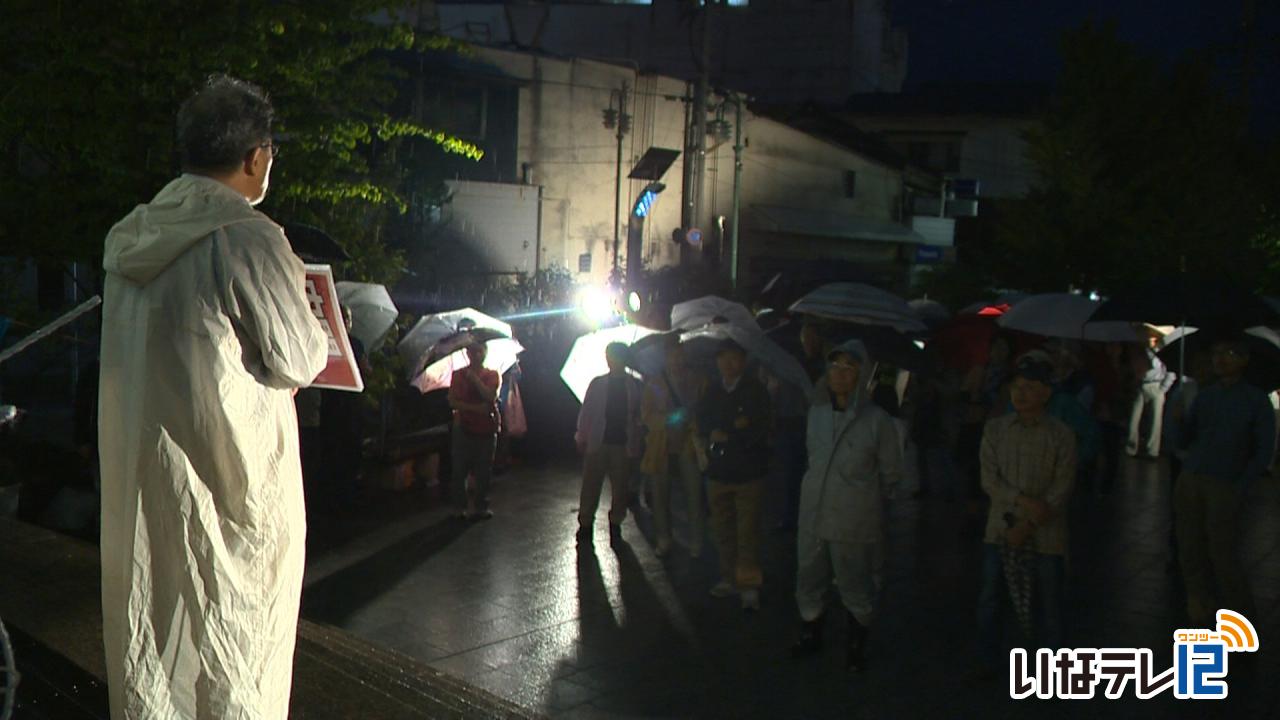

「沖縄と連帯を」集会で呼びかけ

13日告示、30日投開票の沖縄県知事選挙を前に、辺野古への米軍基地移設に反対する上伊那地域の有志らが10日夜、伊那市内で集会を開きました。

この日は、上伊那地域の市民団体などおよそ100人が、伊那市荒井のセントラルパークで開かれた集会に参加しました。

沖縄県では、米軍基地の名護市辺野古への移設に反対していた翁長雄志知事が亡くなったことに伴い県知事選挙が行われることになっています。

集会では、翁長知事の後継として出馬する玉城デニーさんの知事選勝利と沖縄と連帯して辺野古への米軍基地移設反対などを訴えていくとしたアピール文が確認されました。

集会では各団体の代表者が決意表明し「沖縄の問題は日本の問題。沖縄と連帯して戦い抜きましょう」などと参加者に呼びかけていました。

沖縄県知事選挙にはほかに、自民党が擁立した前宜野湾市長の佐喜眞淳さんが立候補を表明しています。 -

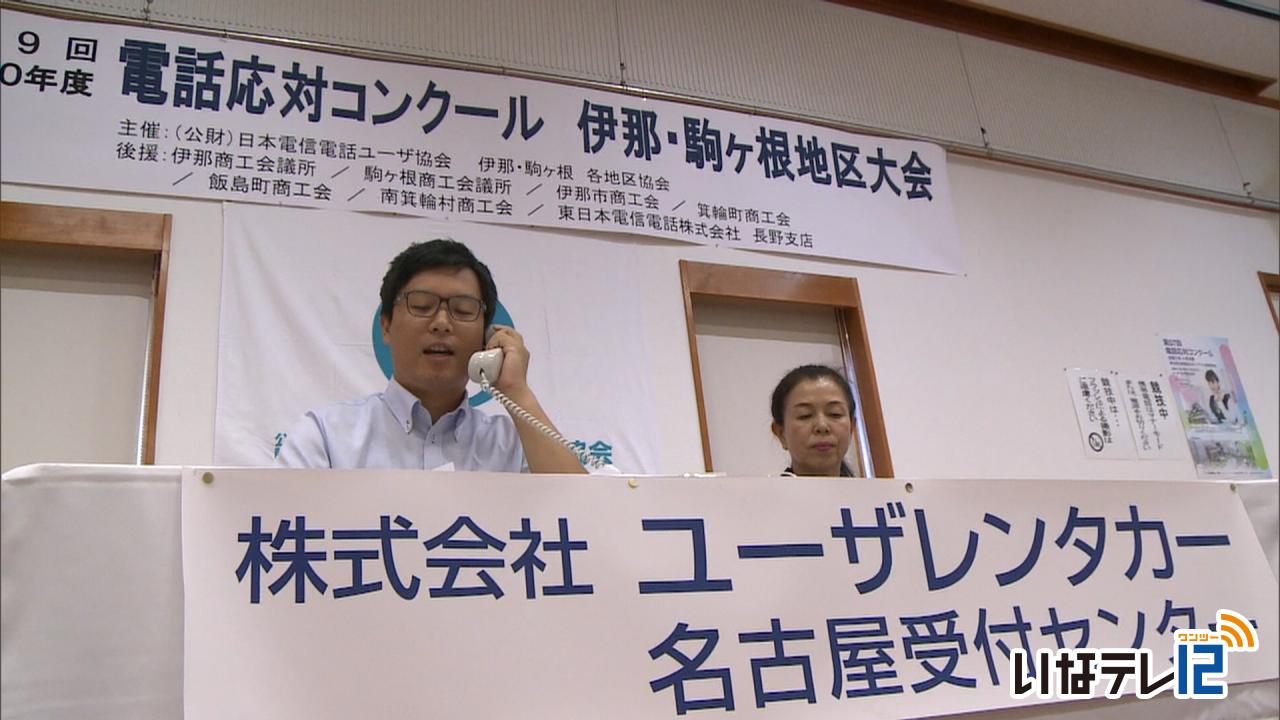

電話応対コンクール

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会が主催する電話応対コンクールの伊那・駒ヶ根地区大会が、今日、伊那市のかんてんぱホールで開かれました。

競技は、ステージに設置された電話応対模擬セットで行われました。

レンタカーを扱う会社で、初めて車を借りて旅行に行きたいと思っている客からの問い合わせに応対するという設定で行われました。

今年は、伊那・駒ケ根地域の製造業や金融業、行政など8社10事業所から21人が参加しました。

ほとんどが新入社員で、企業研修の一環としてもコンクールの場が活用されています。

最初の印象・基本的な応対スキル、情報やサービスを提供できたかなど100点満点で審査されます。

審査の結果、サン工業の伊藤優香さんが優勝しました。

上位の2人が、10月26日に開かれる県大会に出場します。

-

高遠城下まつり 郷土芸能を披露

伊那市高遠町の高遠城下まつりが1日中心商店街で行われ、訪れた人たちでにぎわいました。

ステージが設けられたイベント広場では、郷土芸能などが披露されました。

オープニングでは、高遠中学校の3年生約50人が高遠太鼓を打ち鳴らしました。

また、高遠北小学校と高遠小学校の児童が、武田信玄の五男・仁科五郎と織田軍との戦いを表現した舞「孤軍高遠城」を披露しました。

高遠城下まつりは、旧高遠町時代から続く地域の夏祭りで、前身の絵島まつりから数えて今回で49回目となります。

中心部を通る国道361号は歩行者天国となり、地域住民による屋台が出店され賑わっていました。

-

小学生が鹿嶺高原でキャンプ

小学生が一泊二日のキャンプを通して様々な事を体験する「限界突破サバイバル2018」が、1日と2日の二日間、伊那市長谷の鹿嶺高原で行われています。

伊那市を中心に小学1年生から6年生まで61人が参加し、鹿嶺高原で秘密基地づくりに挑戦しました。

これは、伊那青年会議所の青少年育成事業の一環で行われたものです。

子ども達は、7つの班にわかれ、段ボールで基地を組み立てていきました。

最初に壁を作るグループや梁から作るグループなど、知恵を出し合いながら自分たちの基地を作っていきます。

子ども達は、今夜鹿嶺高原にテントを張って宿泊する事になっています。

夕食は全員でカレーを作り、秘密基地の中で食べるという事です。

-

7月有効求人倍率1.64倍

上伊那の7月の月間有効求人倍率は1.64倍で前の月を0.1ポイント上回りました。

月間有効求人数は4307人、月間有効求職者数は2619人で

7月の月間有効求人倍率は1.64倍でした。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置いています。

-

高遠から宇宙へ 打上げ成功祈願

伊那市高遠町に工場を置く電気機械器具製造メーカー伸和コントロールズ株式会社は、来月打ち上げが予定されている国際宇宙ステーションへの無人物資補給機こうのとり7号の一部に部品が搭載されます。

27日は、打ち上げの成功を高遠町の弘妙寺で祈願しました。

この日は幸島宏邦(こうしまひろくに)社長ら13人が弘妙寺を訪れ、成功を祈願しました。

「こうのとり」に搭載される部品は、ガスを噴射するバルブです。

こうのとりは国際宇宙ステーションで物資を補給し、その後、ステーションから宇宙実験のサンプルを回収して、カプセルが地球に帰還します。

カプセルが地球に戻る途中にこのバルブが作動し、大気圏でガスを噴射して傾きを調整し、狙った目標地点に着水します。

社員らは、焼香をして打ち上げの成功と無事の帰還を祈願していました。

幸島社長は「無事の打ち上げ、無事の帰還を祈るばかり。国家プロジェクトの一端を担うことができ本当に嬉しいし、誇りに思う」と話していました。

こうのとり7号は、9月11日の午前7時32分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられることになっています。 -

歩撮スタラリー 9月29日開催

伊那市東春近田原地区全体をフィールドに、自然や歴史・文化などのチェックポイントで写真を撮りながら地区内を巡る「歩撮スタラリー(ほとすたらりー)」が9月29日に開催されます。

20日は田原公民館で、イベントを企画した伊那商工会議所青年部のメンバーが記者会見を開き概要を説明しました。

3時間の制限の中、3人ほどのチームで地区内に設けられたチェックポイントを探し、その場所の写真を撮って帰ります。

ポイントごとに点数が決められていて、その点数の合計で順位を競います。

上位入賞者には地元産の米やりんごジュース・シードルなどが贈られます。

どろんこサッカーや野菜作り体験など、これまで田原でイベントを開いてきた青年部が、豊かな自然や歴史・文化を感じてもらおうと企画しました。

伊那商工会議所青年部商工業委員会の川口宗一委員長は「田原の自然や文化を肌で感じてもらい、地元にこんなところがあったんだ、ということを子どもから大人まで多くの人に感じてもらいたい」と話していました。

酒井実区長は「イベントを通じて田舎の良さを知ってもらい、希望としては移住してくれる人が出てくれればうれしいです」と話していました。

歩撮スタラリーは来月29日に行われる予定で、事前の申し込みが必要です。申し込みの締め切りは来月14日までとなっています。

詳しくは伊那商工会議所青年部 電話0265-72-7000 までお問い合わせください。 -

業況判断指数-11.7

アルプス中央信用金庫がまとめた中小企業景気レポートによりま

すと今年4月から6月までの業況判断指数はマイナス11.7で1年ぶりにマイナスに転じました。

中小企業景気レポートはあるしんと取り引きのある企業202社を対象に行っている景気に関するアンケート調査です。

今期の業況は良かったとする企業が19.7%、悪かったとする企業は31.4%で業況判断指数は前期を17.7ポイント下回るマイナス11.7でした。

去年9月期にプラス転換してから2期連続上向き傾向から一転し

前期は好調感が後退し今期は1年ぶりのマイナスとなりました。

要因についてあるしんでは原材料価格の上昇により上伊那地域、主力産業の製造業が落ち込んだことなどを挙げていて来期の見通しについては今期同様悪化を予想しています。

-

名称が長野伊那谷観光局に決まる

上伊那観光連盟に代わる新しい観光組織、上伊那版DMOの名称が

一般社団法人長野伊那谷観光局に決まりました。

9日に伊那市のいなっせで上伊那DMO報告会が開かれ発表されました。

理事には伊那バス、県経営者協会上伊那支部のKOA、伊那食品工業、中央アルプス観光、八十二銀行の代表者のほか上伊那広域連合の正副連合長が選出されました。

理事は民間6人、行政2人の合わせて8人を予定していて代表理事についてはDMOが民間主導、行政支援の趣旨から民間から選出することにしています。

長野伊那谷観光局は10月1日の設立に向け法人化の手続きなどを進め上伊那観光連盟は解散します。

出席者からは「観光振興に向け上伊那観光連盟の活動を総括しこれからに活かしていかなければならない。」といった意見が出されていました。

262/(木)