-

「信州伊那のすぐれもん」新たに3品目

一般社団法人伊那市観光協会が認定する信州伊那のすぐれもん、旧伊那市推奨みやげ品に新たに3つの特産品が認定されました。

新たに認定されたのは、高遠さくらホテルの「オリジナル生蕎麦」と同じく高遠さくらホテルの「伊那の木手作り雑貨~いなからの贈り物」、有限会社いすゞの「ときわの命水」です。

30日伊那市の伊那公民館で信州伊那のすぐれもん登録証授与式が開かれ、式に出席した高遠さくらホテルの関係者に伊那市観光協会理事で認定委員長の向山美絵子さんから認定証が渡されました。

信州伊那のすぐれもんは伊那市推奨みやげ品として平成12年2000年から制度が始まりました。

今年7月に旅行者に限定した「みやげ品」から「地元のすぐれもの」として地域住民へもPRしようと名称が変更されました。

認定登録総数は38業者の96品目となっています。

-

ソースかつ丼でスタンプラリー

伊那市と南箕輪村の飲食店でつくる伊那ソースかつどん会は10月10日から総額2,500円分の食事券として利用できるスタンプラリーを始めます。

7日に伊那ソースかつどん会の北原英之会長らが伊那商工会館で記者会見を開き概要を説明しました。

スタンプラリーは加盟店14店舗で行われます。

加盟店のうち5店舗でソースかつ丼を食べると500円割引の食事券を使うことができます。

14店舗全てをまわると2,000円分の食事券として利用できます。

食事券はソースかつ丼以外のメニューにも使うことができます。

伊那ソースかつどん会ではジュージューというかつを揚げる音にちなんで10月10日をソースかつ丼の日と定めています。

スタンプラリーの期間は10月10日から12月25日までで食事券を利用できるのは来年2月28日までとなっています。

-

伊那JC 「なぜ働くのか?」高校生など対象企業巡り

一般社団法人伊那青年会議所は、高校生などが企業を巡りなぜ働くかについて考えてもらうイベントを、9月21日に開きました。

講演を聞いた後、高校生など参加者10人は4つの班に分かれ、それぞれ伊那市や南箕輪村など様々な業種4社をめぐりました。

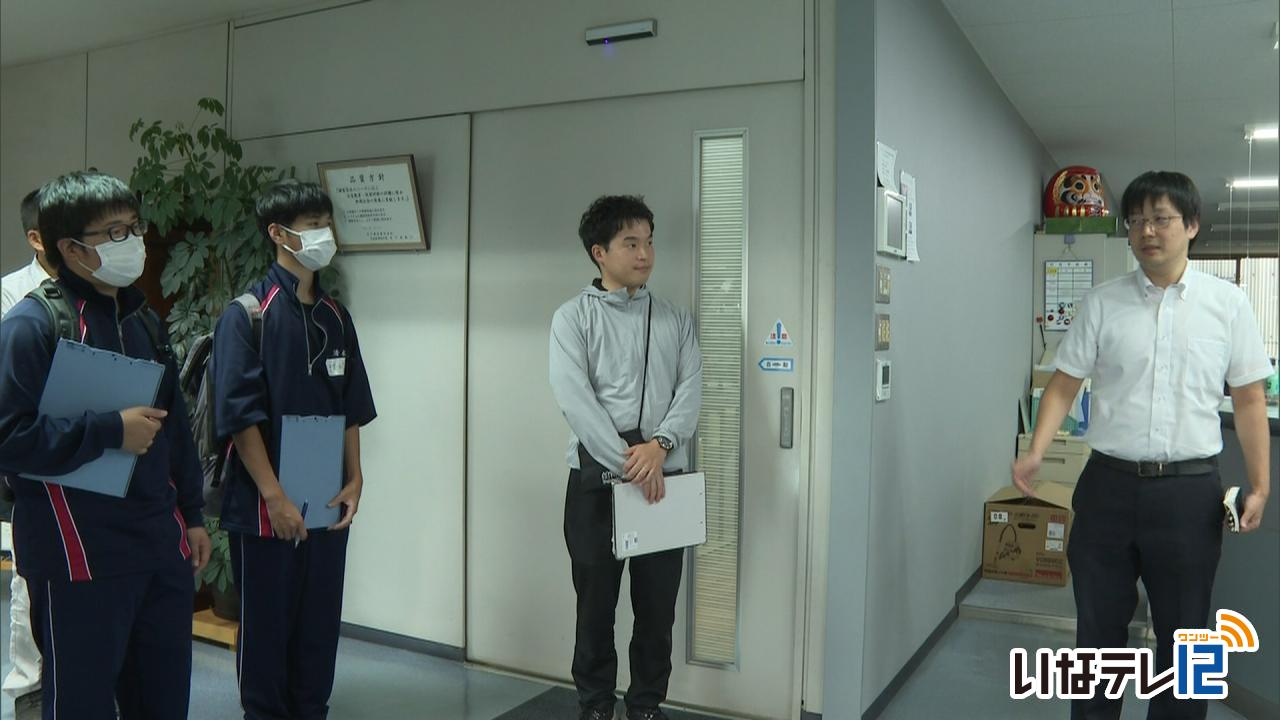

上伊那農業高校の生徒二人の班は、午後1つ目の企業として、伊那市の宮下建設株式会社を訪れました。

宮下建設では、上伊那農業高校卒業の若手社員もいて、紹介されていました。

どのような業務を行っているのか、働き甲斐や苦労はどのようなものかなど、動画を見ながら説明していました。

このイベントは、伊那青年会議所の経済推進委員会が、若者に働くことの意味を理解するきっかけにしてもらおうと開きました。

今回の企業訪問では、全体で11の企業が受け入れ協力しました。

-

リニア上伊那地区期成同盟会

リニア中央新幹線建設促進上伊那地区期成同盟会が1日に伊那市の伊那市役所で開かれ、今年度の事業計画案が承認されました。

会議には市町村や商工団体の関係者などおよそ10人が出席しました。

今年度の事業計画として「リニア中央新幹線の開通を地域振興に結び付ける取組み」「JR東海飯田線の高速化に関する取り組み」を行うことなどが承認されました。

会長を務める白鳥孝伊那市長は「地域の発展につながるよう官民連携して事業計画の具体化を進めたい」と話していました。 -

採用力強化へリクルートと連携協定

東京に本社を置く、人材サービス大手の株式会社リクルートと伊那市は、市内の中小企業の採用力強化に関する連携協定を30日締結しました。

伊那市役所で調印式が行われリクルートの朱賢太グループマネージャーと白鳥孝市長が協定書を取り交わしました。

連携協定はリクルートが市内中小企業の求人情報の発信を支援し人材確保の強化を図るものです。

リクルートの採用管理サービスによりホームページが作成でき、それが求人サイトIndeedに掲載されます。

リクルートが自治体などと締結しているこの協定は伊那市が37例目で長野県内では初だということです。

伊那市では、若い世代の都市部への流出は人材不足に直結する課題だとして企業の採用力強化に期待しています。

11月5日には連携協定事業として、伊那市産業と若者が息づく拠点施設alllaでリクルート担当者による、採用力向上セミナーが計画されています。

-

信大理学部学生がめっき加工を体験

信州大学理学部の学生が26日、伊那市西箕輪のめっき処理加工業サン工業株式会社を訪れ、めっき加工を体験しました。

サン工業を訪れたのは信大理学部理学科化学コースの1年生30人です。

保護メガネをかけ、作業着を着てから4つのグループに分かれてめっき加工などを体験しました。

サン工業に卒業生がいることが縁で行われたもので大学生の体験型会社見学を受け入れるのは初めてだということです。

種類の異なる専用の溶液に順番にステンレスを入れめっき加工の工程を学んでいました。

専用の溶液に電気を通すとステンレスに金のめっきが付きました。

工場見学では生産過程で出た排水は不純物と水を分離し処理することで、環境保全に努めていることが説明されていました。

伊那北高校出身で信大理学部に通っている学生も訪れていました

サン工業は1949年昭和24年創業の、めっき処理加工、金属表面処理を行う会社で地元の高校生を受け入れ研修会を開くなどキャリア教育にも力を入れています。

-

赤そばの里祭り始まる

箕輪町上古田にある広さ4.2ヘクタールの赤そばの里の花が咲き始め、「赤そばの里祭り」が21日から始まりました。

花は現在8分咲きです。

21日は雨の影響でオープニングセレモニーは場所を変えて行われました。

テープカットや記念撮影はせずに、アルプホルンの演奏が行われました。

広さ4.2ヘクタールの赤そばの里には、「高嶺ルビー」という品種の赤そばが植えられています。

畑を管理する「古田の里赤そばの会」のメンバーが、8月に種をまき、管理してきたということです。

21日は県内外から観光客が訪れていました。

「そば処古田の里」の食堂がこのほど完成し、訪れた人が上古田産の赤そばを味わっていました。

平日は140食、土日祝日は210食を提供するということです。

赤そばもりが1,000円、白そばもりが600円となっています。

ほかに地元農産物などが購入できる直売所も営業しています。

今シーズンから、災害対策を兼ねたバリアフリーのトイレも設置されました。

電動アシスト車いすの無料貸し出しも行っているということです。

花の見ごろは10月はじめだということで、赤そばの里祭りは10月13日まで行われます。

-

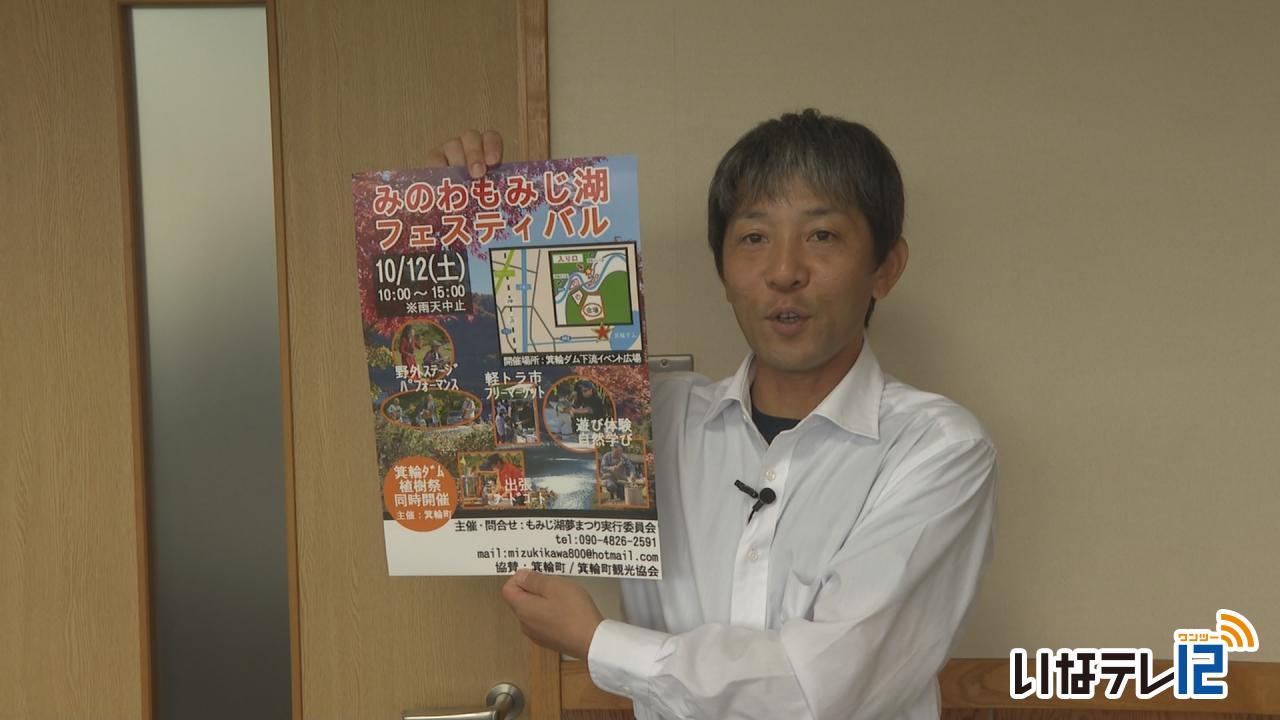

もみじ湖フェスティバル 10月12日開催

10月12日に、箕輪ダム下流のイベント広場で「もみじ湖フェスティバル」が開かれます。

主催するもみじ湖夢まつり実行委員会の小河豪代表です。

このイベントは、もみじ湖夢まつりの名で2003年から行われていましたが、小河さんらが名称を変えて活動を引き継ぎ、2019年からは20代から70代の有志約15人で運営しています。

今年は恒例の軽トラ市やステージパフォーマンスのほか、建設作業車の乗車体験などが企画されています。

みのわ もみじ湖フェスティバルは、10月12日(土)に箕輪ダムイベント広場で行われます。

実行委員会では、現在出展団体を募集しています。 -

伊那市観光(株)純利益4,400万円増

伊那市観光株式会社の令和5年度の純利益は4,400万円で、前年度と比べておよそ2,900万円増加したことが20日に報告されました。

20日は伊那市議会全員協議会が市役所で開かれ、伊那市観光株式会社の令和5年度の決算状況が報告されました。

伊那市観光株式会社は、高遠さくらホテルなど宿泊施設や山小屋、温泉施設などを運営しています。

純利益はおよそ4,400万円で前年度と比べて2,900万円増加しています。

売り上げは、仙流荘はおよそ1,300万円の増加、さくらの湯は900万円の増加となっていて、運営する9施設すべてで増加となっています。

改善理由として、コロナ禍が明け、山小屋の収容定員を増やしたことや宴会、宿泊利用が増加したことなどを挙げています。

-

もみじ湖 おもてなし勉強会

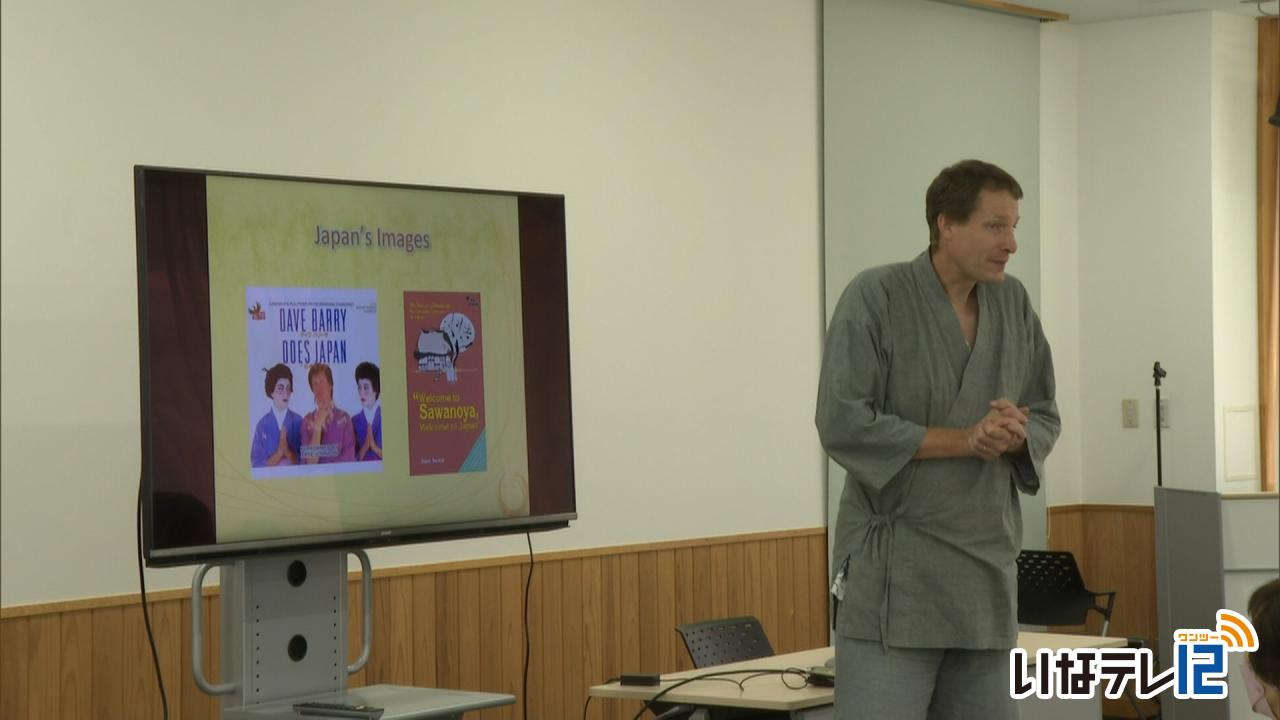

箕輪町は、10月下旬からのもみじ湖の見ごろを前に、増加傾向にある外国人観光客への対応を学ぼうと、おもてなし勉強会を17日開きました。

17日は産業支援センターみのわでおもてなし勉強会が開かれ、町内の飲食や宿泊、観光関係者など約25人が参加しました。

戸倉上山田温泉で旅館を営むアメリカ出身のTyler Lynchさんを講師に招き外国人が求めるおもてなしについて話を聞きました。

Tylerさんは「観光客がもみじ湖で撮影した写真を見せてもらったり、フォトスポットを紹介することで交流のきっかけにつながる」などと話していました。

去年のもみじ湖紅葉祭りには約4万8千人が訪れています。

町によりますと、去年から外国人観光客が増加傾向にあり、外国語での問い合わせも増えているということです。

町では、英語・中国語・韓国語・タイ語に対応したホームページを作成し、祭りや町内の飲食店をめぐる「おもてなしパスポート」の情報を掲載する予定です。

今年のもみじ湖紅葉祭りは、10月26日から11月10日まで行われます。

-

地価調査 南箕輪村の住宅地上昇

長野県は、7月1日現在の土地の価格を算定した「地価調査」の結果を17日公表しました。

南箕輪村の住宅地が1998年以来、26年ぶりの上昇となりました。

地価調査は、土地取引の指標として、各基準地の1平方メートル当たりの価格を判定したもので、県が毎年7月1日に行っています。

住宅地は県内275地点で調査が行われ、86地点で上昇、28地点で横ばい、161地点で下落となりました。

平均変動率は、伊那市は1.1%の下落、箕輪町は1.4%の下落、南箕輪村が0.5%の上昇となりました。

南箕輪村の住宅地が上昇するのは1998年以来です。

商業地は、県内111地点で調査が行われ、31地点で上昇、18 地点で横ばい、62地点で下落となっています。

平均変動率は、伊那市が1.4%の下落、箕輪町は2.1%の下落、南箕輪村は1.9%の下落となっています。

-

高遠城下まつり 賑わいみせる

今年で52回目となる伊那市高遠町の高遠城下まつりが7日に行われ、多くの人で賑わいました。

まつりは、高遠太鼓保存会による演奏でスタートしました。

高遠城下まつりには、伊那市と友好提携や親善交流を結んでいる東京都新宿区や福島県猪苗代町の関係者も参加しました。

高遠町商店街ご城下通りは本町からJR高遠駅までの間が歩行者天国となりました。

今年初めて、ご城下肉ストリートを開催し、鹿肉の串焼きやソーセージといった肉料理を中心に10店舗が出店しました。

おまつり広場では猪苗代町が天ぷらまんじゅうなどの物産品を販売しました。

ほかに高遠消防署のブースでは水の入った消火器を使った消火や防火服を着る体験を行っていました。

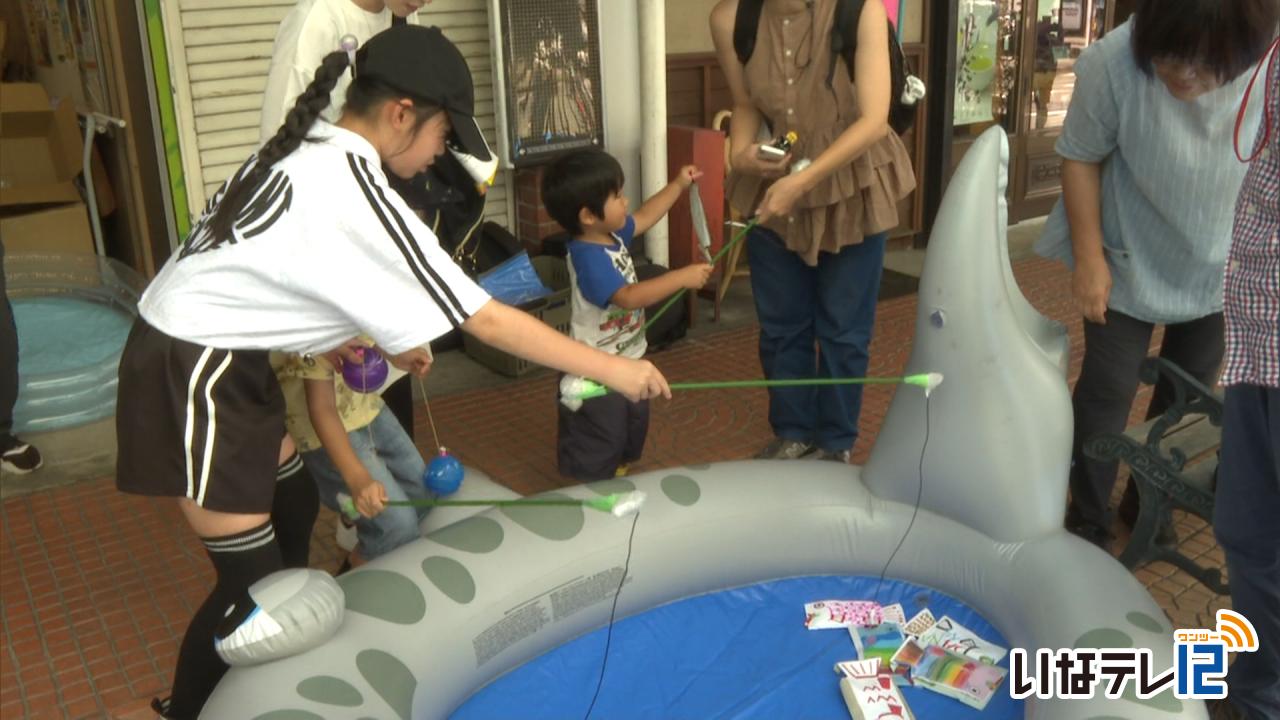

町内の各実業団もブースを出店し、子どもたちがヨーヨー釣りやカーリングをして楽しんでいました。

高遠城下まつり実行委員長の北原幹人さんは「多くの人にまつりに来てもらい、楽しんでもらえたと思う」と話していました。

-

さくらの湯が伊那ローメンズクラブ加入

伊那市高遠町の日帰り温泉施設さくらの湯は、新型コロナの影響で中止していた食事提供を再開し、それに合わせ新たに伊那ローメンズクラブに加入しました。

入浴施設の加盟は今回が初めてです。

5日は伊那ローメンズクラブの唐澤正也会長から熊谷隆行施設長に会員証が手渡されました。

さくらの湯では、新型コロナの影響で2020年から食事の提供を中止していましたが、先月再開しました。

この日は、唐澤会長らが施設内の食事処「さくら亭」のローメンの試食もしました。

ローメンは、並盛1皿900円です。

さくらの湯の調理スタッフが唐澤会長のもとで研修を行ったということです。

伊那ローメンズクラブには、伊那市を中心とした飲食店が加盟していて、さくらの湯で26店目となりました。

入浴施設の加盟は初めてだということです。

さくらの湯の営業は正午から午後8時までで、食事は午後7時までとなっています。

食事のみの利用は不可で、入場料は大人600円です。

-

掲示板sees boardが完成

伊那市の産学官連携拠点施設inadani seesで使われる木製の掲示板sees boardが完成し5日お披露目会が開かれました。

完成した掲示板sess boardは2台で、縦およそ2メートル、横1.3メートルです。

地元のアカマツが使われていてinadani seesのイメージキャラクターがデザインされています。

パンフレットなどが置けるようになっています。

中央にはマーカーでも書くことができる黒板があります。

お披露目の会には製作に携わった人たちがボードへの思いを発表していました。

Inadani seesスタッフの塚田里菜さんが製作の中心となりinadani seesのシェアオフィスで仕事をしているデザイナーの中島慎太郎さんと松川町地域おこし協力隊で木材加工に取り組んでいる田中大也さんが講師を務め信州大学農学部の学生が作りました。

製作にはデジタルデータを元に木材加工ができる工作機械が使われたということです。

inadani seesでは施設と利用者、また利用者同士の情報交換に活用していくということです。

-

7月月間有効求人倍率 1.18倍

上伊那の7月の月間有効求人倍率は、前の月を0.05ポイント上回る1.18倍となりました。

7月の月間有効求人数は3,111人、月間有効求職者数は2,633人で、月間有効求人倍率は1.18倍となりました。

全国は1.24倍、県は1.31倍となっています。

雇用情勢については「求人が求職を上回っているものの、求人が鈍化傾向にあるなど弱い動きとなっている。物価上昇等が雇用に与える影響を注視する必要がある」として3か月連続で判断を据え置いています。

また来年3月卒業の新規高校卒業者の求人数は726人で前の年と同じです。

求職者数は367人で前の年に比べて8.3%増加し、求人倍率は1.98倍と前年同期を0.16ポイント下回りました。

企業の選考・内定開始のスケジュールは9月16日からとなっています。 -

伊那市ローカル人材育成セミナー 女性キャリア編

自分について理解し、やりたいことをできる力を培う、伊那市ローカル人材育成セミナーの女性キャリア編が28日に防災コミュニティセンターで開かれました。

28日は、およそ20人が参加しました。

最初に、体と心のバランスを整えるためのリフレッシュヨガを行いました。

首を回して肩の凝りをほぐしたり、息を吐きながら体を揺らしてリラックスさせていきました。

ワークショップでは、南箕輪村在住でキャリアコンサルタントの富岡順子さんが毎回講師を務めます。

参加者は最近あった自分の喜怒哀楽を書き出していきました。

富岡さんは「表情や態度、言葉を変えると行動も変わる。不機嫌より機嫌よく生きる方がパフォーマンスは上がる」と説明していました。

このセミナーは、伊那市が国の交付金を活用した、ローカル人材育成事業として令和5年度から令和7年度にかけて行っているものです。

今年度は女性キャリアをテーマにしています。

ワークショップと、ヨガ、SNS、お金についてなどの講座がセットになった内容で全4回となっています。

セミナーの最後には、ヨガで呼吸を整えながら疲れた心を鎮めていきました。

次回は9月18日にSNS講座が開かれます。

-

第39回大芝高原まつり

上伊那の夏を締めくくる、南箕輪村の第39回大芝高原まつりが24日に行われました。

まつりでは、プロライダーによるフリースタイルモトクロスのショーが今年初めて開かれ、見に訪れた人は、迫力あるパフォーマンスに歓声をあげていました。

また南箕輪中学校3年生は運営側として、サッカーボールを使ったカーリングや輪投げなどのお楽しみ屋台を出店しました。

大芝高原メインストリートで行われたおまつりパレードには9連およそ530人が参加しました。

保育園児や小学生などが踊りを披露していました。

トワイライトステージでは、参加者がこの日のために練習してきた成果を披露していました。

まつりを締めくくる花火大会では、およそ1,000発の花火が打ち上げられました。

トワイライトステージとおまつりパレードの模様は9月にご覧のチャンネルで放送を予定しています。 -

「耐震化できていない」48.6%

アルプス中央信用金庫が四半期に一度発表している「伊那谷経済動向 中小企業景気レポート」の特別調査で使用している建物の耐震化について「できていない」「どちらかというとできていない」と回答した企業が48.6%に上ることが分かりました。

調査はあるしんの取引先企業188社を対象に行われたものです。

それによりますと、どのような災害を意識しているかとの問いには「地震」が最も多く41.3%でした。

続いて「台風・水害」が16.1%。「コロナなどの感染症」が15.1%となっています。

また使用している建物の耐震化について「できている」「どちらかというとできている」が43.4%。

「できていない」「どちらかというとできていない」が48.6%。「わからない」が8.1%で、できていないと回答した企業が、できているを上回りました。

調査を行ったアルプス中央信用金庫では「上伊那は風水害に比べて地震による災害が多くないことが対策が進まない要因ではないか」と話しています。

-

ゆうあいマーケット登録につなげるイベント

伊那市の支え合い買い物サービス「ゆうあいマーケット」の登録者獲得を目的としたイベントが31にt伊那市のセントラルパークで行われました。

ゆうあいマーケットは登録した人がケーブルテレビのシステムや電話で注文でき、ドローンや軽自動車を使いその日の夕方までに商品が自宅まで届くサービスです。

31日はスーパーや菓子店など取り扱い協力店舗が出張販売を行いました。

会場となったセントラルパーク周辺にはスーパーがなく買い物に困っているという声もあるということです。

31日は移動公民館としても活用されているモバイル公民館モバcoが会場に展示されました。

車内をゆうあいマーケットの説明の場として活用していました。

現在、ゆうあいマーケットのサービスエリアは長谷、高遠、市街地などの一部エリアで登録世帯は101世帯です。

このイベントは、訪れた人に取り扱い商品を知ってもらい登録につなげようと行われました。

-

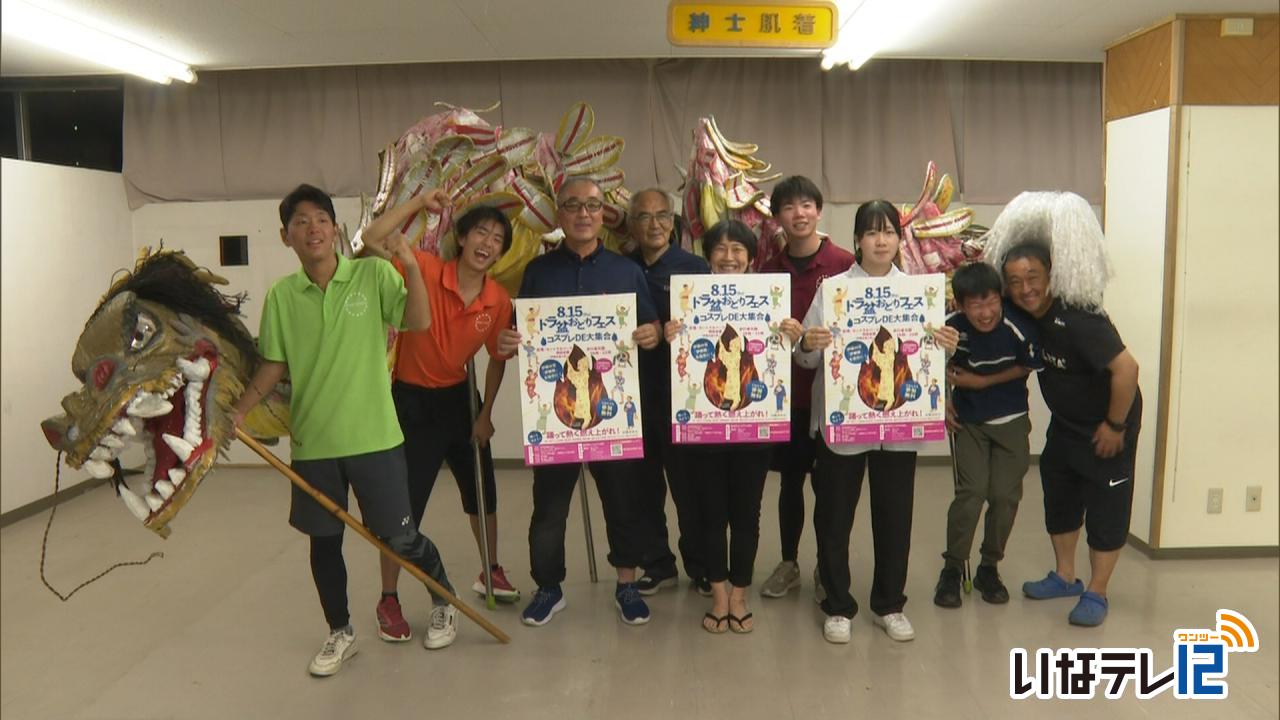

ドラ盆おどりフェス~コスプレDE大集合~開催へ

コスプレで伊那節を踊るイベント、ドラ盆おどりフェス~コスプレDE大集合~が8月15日に伊那市の通り町商店街で行われます。

ドラ盆おどりフェスは、地元の高校生や通り町の商店主、まつり芸能集団田楽座で構成する実行委員会が企画したものです。

31日は伊那市内で記者発表が行われました。

セントラルパークに設けられた特設会場で田楽座の生演奏にあわせて伊那節を踊ります。

参加者の中からコスプレMVPと伊那節おどりMVPが選ばれます。

ほかに高校生が竜の舞を披露します。

イベント名は竜と盆踊りを掛け合わせて名付けたということです。

当日は会場周辺を歩行者天国にし、キッチンカーエリアやフォトスポットが設けられます。

ドラ盆おどりフェスは8月15日の午後6時から伊那市通り町で行われます。

-

伊那まつりのポスター原画展

伊那市内の中学2年生が描いた、今年の伊那まつりのポスタ―の原画展が伊那市役所で開かれています。

会場には市内の中学校6校から応募があったポスターの原画、100点が飾られています。

今年のまつりのテーマは「前進」forからwithへ ~歩みだした歩幅で~です。

各校で選定し、審査会に出された作品に伊那まつりの題字を加えてラミネート加工されています。

ポスターの原画展は、多くの作品を市民に見てもらうことで伊那まつりを盛り上げようと毎年行われています。

原画ポスターは8月16日まで伊那市役所1階市民ホールに展示される予定です。

-

6月の月間有効求人倍率 1.13倍

上伊那の6月の月間有効求人倍率は、前の月を0.04ポイント下回る1.13倍となりました。

6月の月間有効求人数は3,061人、月間有効求職者数は2,697人で、月間有効求人倍率は1.13倍となりました。

全国は1.23倍、県は1.31倍となっています。

新規求人数は943人で、2020年11月以来3年7か月ぶりに1,000人を切りました。

要因として、海外の景気減速や円安で上伊那の基幹産業である製造業の新規求人数が減少したことなどが挙げられるということです。

雇用情勢については「求人が求職を上回っているものの、求人が鈍化傾向にあるなど弱い動きとなっている。物価上昇等が雇用に与える影響を注視する必要がある」として判断を据え置いています。

-

かき氷店エール堂27日にオープン

今月27日、伊那市小沢にかき氷店「エール堂」がオープンします。

エール堂では地元産の旬の果物を使った自家製シロップをかけたかき氷を提供します。

25日はエール堂を開業する山本晶子さんが報道関係者に店のPRをしました。

伊那市内の農家が農薬を可能な限り抑えて作ったいちごを使ったおすすめ商品「情熱エールいちご」は税込み1,500円です。

ほかには昔ながらのかき氷など500円から提供することにしていて17種類あります。

かき氷は屋外のベンチのほか、建物の中で食べることもできます。

山本さんは大阪府出身で教員として勤務していました。

2022年に伊那市の教育環境や自然に惹かれ家族とともに移住してきました。

かねてより、かき氷店を開くのが夢で伊那商工会議所の創業支援を受け開業することになりました。

店の名称、エール堂には地域の人たちを応援したいという思いがあり、かき氷とともに応援メッセージを添えて提供することにしています。

かき氷店エール堂は伊那市小沢で27日に開業し気温にもよりますが10月上旬まで営業する予定です。

-

土用の丑の日 店は対応に追われる

24日は土用の丑の日です。

伊那市上新田でざざむしなどの珍味を販売する、つかはらでは朝から鰻の蒲焼の注文に追われていました。

24日は、3代目店主の塚原慎也さんが鰻を焼いていました。

24日の1日でおよそ500人前の鰻の蒲焼の予約が入っているということです。

店は毎週水曜が定休日ですが、土用の丑の日にあわせて臨時営業し、午前6時半から焼き始めたということです。

店内には予約の紙が貼り出されていました。

静岡県産の鰻を使い、3代続く秘伝のたれにつけて焼いていきました。

作業中にも注文の電話が入ってきます。

予約した時間になると、来店した客が鰻を購入していました。

つかはらでは、今年の土用の丑の日は、予約が分散したということであわせて1,000人前の注文が入っているということです。

鰻の蒲焼は一人前2,300円で予約制となっています。

-

伊那まちファミリーフェスタ

伊那市の中心市街地を歩行者天国にして家族連れで楽しむイベント「伊那まちファミリーフェスタ2024」が13日に行われました。

イベントでは、いなっせ前からセントラルパークまでを歩行者天国にして子ども縁日や体験コーナーが設けられたほか、キッチンカーも並びました。

イベントは、商店主などでつくる、いなまちファミフェス実行委員会が企画しました。

実行委員会では「多くの家族連れが来てくれて地域活性化につながり嬉しい」と話していました。

-

商店街の魅力を動画で発信

伊那市の中心商店街の魅力を動画で発信する高校生を育てる、伊那まち映像クリエイター講座が9日、伊那市内で開かれました。

講座には地元の高校生11人が参加し、先月新しくオープンした駄菓子などを販売する店「本と駄菓子と、、、それぞれ」を訪れました。

講座は高校生の感性で伊那市中心商店街の魅力を発信してもらおうと伊那商工会議所が開いたものです。

講師は伊那市地域おこし協力隊の石田健祐さんが務め撮影の基本などについて指導していました。

高校生はスマートフォンを使って店内に並べられた商品などを撮影していました。

撮影した映像は専用のアプリを使って編集し、インスタグラム「伊那まち街人」に投稿する予定です。

最長で90秒の動画を想定していて来年2月まで月に1本のペースで制作する予定です。

-

可視化から始める脱炭素

企業の二酸化炭素排出量削減に関するセミナーが26日、伊那市の産学官連携拠点施設inadani seesで開かれました。

セミナーでは東京都に本社を置くe-dash株式会社の甲斐綾乃さんが講師を務めました。

e-dashは企業の二酸化炭素排出量削減に向けた取り組みを支援している会社です。

甲斐さんは「地球温暖化は人間の経済活動による二酸化炭素の排出が原因の一つで、その削減が急務となっている」としたうえで「排出量の可視化により削減目標を設定しクリーンエネルギーへ切り替えていく必要がある」と話していました。

セミナーは八十二銀行伊那支店と長野銀行伊那支店が開いたもので、省エネに関す補助金制度についても説明がありました。

会場には上伊那の企業などから約30人が集まり話を聞いていました。

-

就職希望の高校3年生 産業視察

ハローワーク伊那などは、就職を希望する高校3年生を対象にした産業視察を5月27日に行いました。

産業視察には、上伊那地域を中心に、就職を希望する高校3年およそ400人が参加しました。

18グループに分かれ、製造業や小売業など36事業所を視察しました。

このうち、伊那市に本社を置く株式会社ニシザワのベルシャイン伊那店には、35人が訪れました。

はじめに、担当者が会社の概要や小売業の仕事について説明をしました。

大正13年に創業し、今年で100周年を迎えるニシザワでは、スーパーマーケットや飲食事業など4つの事業を行っています。

このうち、スーパーマーケットの事業は、会社の売り上げの70%を占めるということで、「小売業は、地元の人の生活を支える、必要不可欠な業種です」と話していました。

ベルシャインの視察ではほかに、売り場やバックヤードの見学もしました。

高校生の就職活動は、7月1日から始まり、内定が出るのは9月16日からとなっています。

-

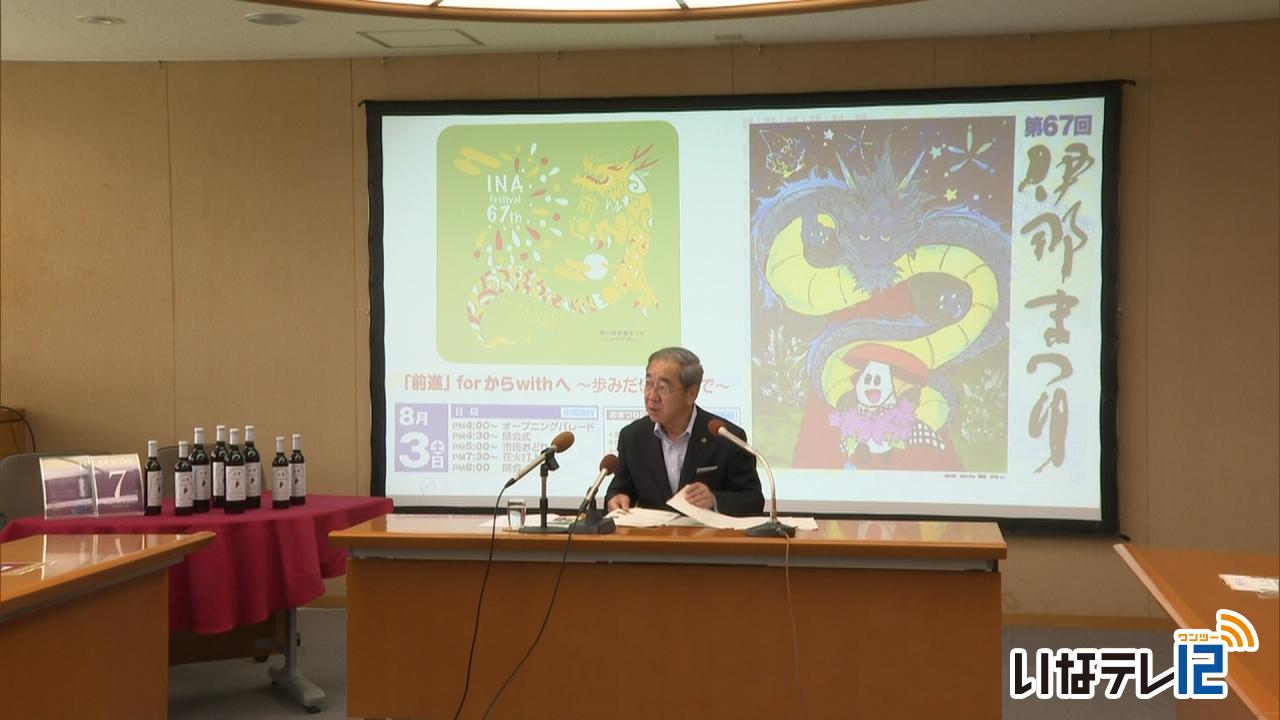

伊那まつり 開始時間を早めて開催

今年の伊那まつりは8月3日の1日開催で行われます。

小さい子どもにも参加しやすいようオープニングパレードと市民おどりの開始時間を2023年より30分早めて行います。

27日は市役所で定例記者会見が開かれ白鳥孝市長が伊那まつりの開始時間を早めることについて考えを述べました。

今年の伊那まつりは8月3日(土)に1日開催で行われます。

オープニングパレードは2023年より30分早い午後4時からです。

市民おどりも30分早い午後5時から始め、午後7時に終了します。

市民おどりには51連およそ2,400人の参加を予定しています。

花火大会は2023年と同じの午後7時半から8時までです。

-

あるしん12期ぶりの赤字決算

アルプス中央信用金庫は、令和5年度の第73期決算を21日に発表し、純利益は17億2,300万円の赤字となりました。

あるしんの決算が赤字となるのは12期ぶりです。

アルプス中央信用金庫は令和5年度に、保有する海外の有価証券の損失処理に15億1,900万円、融資先の倒産リスクに備えた貸倒引当金に7億7,300万円などを計上したため純利益は前の期と比べ18億8,300万円、1,178パーセントの減少で、17億2,300万円の赤字となりました。

赤字決算となるのは12期ぶりです。

預金額は、新型コロナ給付金の減少などが影響し23億円の減少の3,386億円でした。

預金残高が前の期と比べ減少するのは14期ぶりです。

貸出金は、個人・法人ともに堅調に増加し、38億円増の1,389億円でした。

アルプス中央信用金庫では、「大変厳しい決算となったが、一連の処理により将来にわたる経営の安定性を確保できる見通しとなった」としています。

また、21日に駒ヶ根市で開かれた通常総代会で新しい理事長に伊那市の原英則さん63歳が選ばれました。

252/(水)