-

福祉の職場説明会

景気低迷の影響で労働者の解雇などが進む中、人材が不足している福祉の現場で働く人を確保しようと26日、職場説明会が伊那市のいなっせで開かれた。

この説明会は、雇用情勢が悪化する中、福祉現場に人材を呼び込もうと、長野県社会福祉協議会が開いた。

延べ100人が集まり、セミナーや就職面接会に参加した。

雇用情勢の悪化を受け、福祉の仕事に関心を持つ人は増えてきているが、条件面などで事業主と求職者の折り合いがつかず、なかなか就職に結びついていない現状がある。

説明会は、こうしたギャップを少しでも解消してもらうことなどを目的としている。

また今回初めて、即戦力となる資格を保つ人や復職を希望する人を対象にしたセミナーも企画された。

セミナーでは、老人保健施設の関係者などが、福祉施設の現状などを説明し、男性介護者のニーズも高まっていることなどを説明した。

県社会福祉協議会によると、昨年12月に県社協に寄せられた有効求人数は1394人、有効求人倍率は4.3倍だった。しかし、実際に就職したことを確認できた人数は2人だったという。 -

商工会議所女性会アンケート結果まとまる

伊那商工会議所の女性会が行った少子化対策子育て支援のアンケート結果がまとまった。

アンケートは昨年8月、伊那商工会議所会員の1816事業所に勤める女性従業員を対象に行い、508人から回答があった。

「出産・育児で育児休暇などの休暇を取ったか、または取る予定か」との質問には、「取った、取る予定」と答えた人が42・5%、「取らない」と答えた人が57・5%だった。

「取らない」と答えた理由には、会社に迷惑がかかる、復帰後の仕事についていけるか不安などの回答があった。

「夫が育児休暇などの休暇を取ることについてどう思うか」との質問には、「賛成」と答えた人が68%で半数以上となったが、女性会では実際には難しいのが現状と分析している。

子育てしながら仕事を続けるために会社に望む制度には、産休や育休、短時間勤務制度などが挙がっていた。

伊那商工会議所女性会では、「事業主の皆さんに、女性従業員の現状を知ってもらい参考にしてほしい」と話している。

アンケート結果は、3月の会報に掲載し、会議所のホームページでも紹介するという。 -

移動ジョブカフェ3月6日に伊那市で、離職者や若年求職者の雇用相談に

県内の就業関係機関が離職を余儀なくされた人や若年の求職者を対象に雇用相談、職業紹介など行う「移動ジョブカフェ」は3月6日、伊那市の県伊那合同庁舎講堂で開く。

参加機関はジョブカフェ信州、ハローワーク、技術専門校、福祉人材研修センター、農業改良普及センター、労働金庫。個別カウンセリングから人材情報の提供、融資などまで幅広く相談に応じる。

時間は午後1時から5時まで。問い合わせは県商工労働部労働雇用課026・235・7201、ジョブカフェ信州松本センター0263・39・2250。 -

豊かな資源活用目指す中小企業など支援の「地域産業活性化基金」説明会

県中小企業振興センターは23日、豊かな地域資源を活用した民間の新事業、新商品開発を促す「地域産業活性化基金事業」の説明会を伊那市の県伊那合同庁舎で開いた。上下伊那と諏訪地方の企業17社と、商工関係団体などが出席。厳しい経済情勢にも関わらず食品から精密まで幅広い業種が集まり、地域の活性化にもつなげようと新たな事業展開を模索した。

中小企業などを助成する同事業も3年目。25日からの募集を前に伊那を含む県内4会場で説明会を開き、約160に及ぶ企業・団体が参加した。同センター経営支援部の赤羽典明副部長は「基金の周知も深まり、地元のものを域外に売り込みたいという考えが高まってきている」と分析する。

基金の助成を受けた本格的なビジネスはまだこれからの段階だが、上伊那でも事業に採択された南信州ビールが地元産リンゴの発泡酒「アップルホップ」を製品化して人気を博すなど、地域に光をあてた新商品、新事業が注目を浴び始めている。

「上伊那は風土に恵まれ豊かな産物もあり、うまく商品化すれば魅力あるものに育つ可能性を秘めていると思う」と赤羽さん。この日の説明会に参加した上伊那郡内の食品製造業男性は「具体的な計画は何も決まっていない」としながらも、地域資源の活用が企業にとって重要になってきているとも話した。

基金事業は中小企業枠、支援機関枠、地域中核企業育成枠があり3月24日まで募集。書類審査と申請者によるプレゼンテーションを経て、6月下旬に助成対象事業者を決める。申し込み先はもよりの地方事務所商工観光課。問い合わせは県中小企業振興センター経営支援部026・227・5028。 -

伊那・木曽ビジネスマッチング

権兵衛トンネル、国道361号を通じた伊那・木曽地域のビジネス面でのネットワークづくりのための交流会が20日、伊那市で開かれた。会場には、両地域の事業者20人ほどが参加した。

交流会は伊那商工会議所が開いたもので、今回が2回目。

この日は、伊那・木曽地域との交流を希望している岐阜県高山市の市民グループ「プルミエ」代表の虎井美侑季さんが講演した。

「プルミエ」は、女性起業家を中心としたグループで、経営に関する勉強会や街の活性化のためのイベントをしている。

虎井さんはエステサロンを経営していて、事業を拡大する際に、この会でできた人脈に助けられたという。

虎井さんは、「会ができて、1人で仕事をしているだけでは得られない人脈がたくさんできました。事業発展の機会にもなるので、伊那・木曽にもこのような会を作ってみてください」と提案し、将来は3つの地域で連携していきたい竏窒ニ話していた。 -

南信工営快適リフォームフェア

伊那市西春近にある外壁工事専門店の南信工営が、快適リフォームフェアを開いている。

南信工営は、リフォーム事業も行っていることを地域に知ってもらいたいと、初めてフェアを開いた。

今回は水周りを特集し、キッチンや浴槽などの見本を展示している。

また、工事で使った外壁材の余りを日曜大工に利用してもらおうと、無料で提供している。

会場ではオール電化や庭などの工事の紹介も行われている。

南信工営では、「春に向けてリフォームを考える参考にしてほしい。外壁も専門知識が豊富なので気軽に相談してください」と話している。

快適リフォームフェアは22日。 -

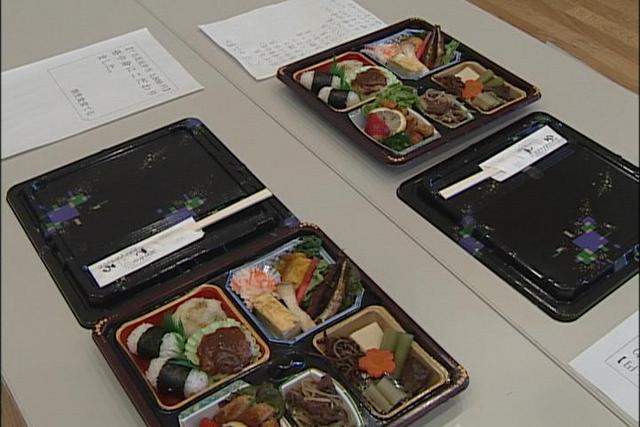

お花見弁当試食会

伊那市内の弁当、仕出し業者有志による弁当の試食会が20日、開かれた。

花見用の弁当試食会は、花見シーズンを前に始めて企画したもので、伊那弁当、しらかば、楽座紅葉軒、広女屋、割烹食堂てるの5業者が参加した。

試食会には、旅行業者や関係する団体の代表者、報道関係者などが招かれた。

参加者たちは、チェックリスト片手に弁当をチェックし、味見をしていた。

伊那市観光協会では、「素晴らしい弁当が出来上がった。おいしく豪華で品のある弁当だった」と喜んでいる。

5つの業者は、アンケートを参考に弁当にさらに磨きをかけ、旅行会社などに売り込むことにしている。 -

サークルKが名店監修によるソースカツ丼を限定販売

コンビニのサークルKサンクスは3月12日までの期間限定弁当として、駒ヶ根市の名店いな垣の監修によるオリジナルソースカツ丼を県内124店で販売している。発売初日の19日から好調で、入荷早々に売り切れる店舗も続出。柔らかなロース肉とふんだんのキャベツが特製ソースでさらに引き立ち、人気を集めている。

昨年夏から開発を進め、いな垣監修によるソースは8回以上も作り直して絶妙な味に。120グラムとボリュームたっぷりで柔らかさとサクサク感にもこだわったロースカツとの相性を考慮しながら、ソースはあえて別添えにした。

今までソースカツ丼は他社でも弁当として製品化されてきたが、カツとソース、キャベツ、ご飯と全てのマッチングにこだわり差別化も図ったという。

同弁当を開発し、製造するジャパンフレッシュ(宮田村)営業開発部の小木曽由憲課長は「他にはないおいしさがあると思う。癖になる商品です」と自信作に胸をはる。

ソースカツ丼のお膝元でもある伊那谷のサークルK各店でも販売開始直後から大きな反響を呼んでいる。駒ヶ根市の駒ヶ根アクセス店では、毎回30個ほどを仕入れているがすぐに売り切れ状態に。中原真理子店長は「これを目当てに来店するお客様も多い。なじみの味という部分も人気が高いのでは」と話す。価格は550円。 -

中アの里に舞い降りた「そばゆき姫」、宮田村の企業プロジェクトがそば豆腐商品化

宮田村の食を扱う企業7社でつくる新食材開発プロジェクト(代表・増田清マスダ社長)は、地元産の大豆ナカセンナリとそばの新品種サンルチンを組み合わせてそば豆腐を商品化。中央アルプスの雪形・島田娘や生産者の純心さなどをイメージさせ「そばゆき姫」とネーミングし、製造する村内の宮田とうふ工房(マスダ食品部)のアンテナショップで20日から販売を開始する。従来の豆腐の概念を変えるデザート感覚の味わい方も提案。かき混ぜると凝固しやすいそば粉の特性も独自製法で克服し、15日間の賞味期限も実現した。全国販売も視野に入れており、1日あたり500丁を目標に生産する。

-

リサイクルシステム研究会「親子水質調査」の報告会21日に

環境問題に関心が高い企業20社でつくる伊那テクノバレーリサイクルシステム研究会(会長・向山孝一KOA社長)は21日午前11時から、昨年の夏休みに66組が参加した「親子水質調査」の報告会を箕輪町松島の伊那プリンスホテルで開く。

2001年から始まった調査は今年度で8回目。社員家族らが参加し、水質改善の輪をさらに広げようと取り組んでいる。報告会は地域に研究成果を発表するもので、伊那環境生態研究所長の征矢哲雄さんによる講演「伊那谷の自然に学ぶ」もある。問い合わせは同研究会(伊那技術形成センター内)0265・76・5668へ。 -

南信州ビール「アップルホップ」など新地域ブランド製品の取り組み発表会3月に、県支援センターが長野市で

県地域資源製品開発支援センターは3月11日午後1時から、製品開発等成果発表会を長野市若里の県工業技術総合センター材料技術部門で開く。同センターは創設から約1年が経過。地域の資源を活用して競争力ある新たな地域ブランド商品を掘りこそうと開発の企画段階から支援し、具体的な支援案件は100件余りに達している。発表会では南信州ビール(駒ヶ根市、宮田村)のリンゴ発泡酒「アップルホップ」をはじめ11件の先行事例をプロセス交えて紹介し、今後製品開発を計画している事業者などの聴講を募っている。

発表は1件15分程度で、南信州ビールのほか針葉樹を使った家具開発のグループや無電力ペレットストーブを開発する企業など、製品化に至るまでの取り組みを紹介する。

参加費は無料。3月8日まで申し込みを受け付けており、定員80人になり次第締め切る。問い合わせ、申し込みは県工業技術総合センター技術連携部門026・268・0602まで。 -

派遣社員の就職支援セミナー

契約が打ち切りとなる派遣社員対象の就職セミナーが11日、伊那市の伊那商工会館であった。

セミナーは厳しい経済情勢が続く中、派遣社員の再就職を支援しようと、伊那市の人材派遣会社ワークトラストが自社スタッフを対象に開いた。

会場には派遣スタッフ10人が集まり、田村さつき社長から自己表現の指導を受けた。

自己アピールの練習では、参加者が自己紹介に合わせて自分が食べ物になるならどんなものが良いか、理由と合わせて発表した。

参加者らは、「日本食になくてはならないご飯になりたい」「誰からも愛されるシュークリームになりたい」と発表していた。

また自分の長所を引き出すための自己分析テストを行って、それぞれアピールポイントを分析していた。

田村社長は、「契約が終了した派遣社員にも素晴らしい能力を持った人がたくさんいる。できる限り再就職の支援をしてあげたい」と話していた。 -

県商工労働部長をゲストに伊那CATV番組「伊那谷経済展望」

伊那ケーブルテレビの自主制作番組・伊那谷経済展望ウィークエンドセッションの2月放映号は「100年に1度の不況、どうする上伊那経済」をテーマに、県商工労働部の荒井英彦部長をゲストに招いた。ゴーシュの毛賀澤明宏編集長を司会に、このほど伊那市で開かれた県議会政策タウンテーブルの様子を交えながら産業振興策や雇用対策など課題を聞いた。厳しさ増す経済状況に対して、荒井部長は足元を見つめ直す大切さを強調。「景気が良いときの幻想に追われてつい本質的な部分を見失いがちだが、今は自分たちができること、さらに将来に向けて何をすべきか考える時。その中から新たなものが生まれてくるのでは」と話した。県内製造業のマーケティング力の弱さも指摘し、技術力をさらに高めながら売り込む戦略を県としても後押ししていく考えも示した。番組は土曜日午後9時、日曜日の正午などに放送する。

荒井部長は県の緊急経済対策や中小企業を対象に実施した経営実態のアンケート調査、さらに産業振興戦略プランを紹介しながら、未曾有の不況下にある県内経済の状況を解説。

「時間の経過とともに深刻になっている。底が見えない状況が続いている」と分析し、上伊那を含む南信地域の雇用不安について「今まで求人倍率が高かった地域だけに、それだけ下落率も大きくなっている」と話した。

春までに職を失う非正規労働者数が全国2位とも言われる県内だが、緊急融資制度などを創設して対応を図っていると説明。今後についてもニーズをみながら「弾力的に考えていきたい」と語った。

また「今回の不況は長野県の技術に何か原因があったというものではない。県には高度な技術が集積しており、それは宝」と強調した。

反面、製造業のマーケティング力について「親会社から与えられたニーズのみであったために、市場に売り込む力が弱かったのでは」と指摘し、県の産業振興戦略プランではその点も考慮に入れながら支援を強化していくと説明。工業技術総合センターへの相談が増え、具体的に官民一体となった取り組みも始まっているとふれ「厳しい状況だが、色々なことが芽生始めている。マーケティングは客のニーズを把握してつくりあげるもの。社内にサイクルをつくることが大切」とも続けた。

政策タウンテーブルでも話題になった人材育成などにも話題は及び、大学などとの情報連携、インターンシップの重要性など将来を見越した取り組みの大切さを語り合った。

伊那谷経済展望ウィークエンドセッションは、今まで放送していた1ch座談会を引き継ぎ月替わりで地域経済に軸足をおいた番組を放送していく。 -

宮田村商工会工業部会が緊急景気動向懇談会

宮田村商工会工業部会(北原健一部会長)は12日、緊急景気動向懇談会を同商工会館で開いた。講師の県中小企業振興センターの北原実さんは、管内の景気や受発注の動向を解説。不況の厳しい現況を踏まえたうえで「大手の発注元は下請けの選別に迫られている。自社の現状を分析し、どのような方向に持っていくか将来に向けた対策を講じていくことが大切になる」と話し、広い視野で動向をとらえていく必要性も示した。

急激な景況感悪化を受けて、今後の活路を見出そうと開いた懇談会。16社が参加し、熱心に耳を傾けた。

北原さんは上下伊那地域の受注状況について、20人以下の中規模企業の多くは仕事量が半減と説明。特に5人以下の零細は厳しく、7割から9割以上も仕事が減って危機的な状況にある企業も出始めていると話した。

中京方面の発注案件の受注も、コストなどの競争力を背景に成立が進んでいない現況にもふれ「コスト的にもさらなる努力が必要となっており、新たな特有技術や短手番対応力も不可欠」と語った。

そのうえで、自社技術の将来性や発注の流れなどを現状把握し、解析していくことが今後に向けて重要と指摘。中国、インドなどが将来に向けて世界経済の牽引力となる見方も示し「宮田村商工会は中国から企業研修生を受け入れており、宮田が育てた人材をどのように活用していくかも今後の課題では」と語った。

懇談会では直面する財政的支援についても理解を深めようと、町1区の社会保険労務士代田秀子さんを迎え、中小企業緊急雇用安定助成金などについて学んだ。 -

上伊那のレギュラーガソリン価格値上がり、続落止まる

上伊那地方の1リットルあたりレギュラーガソリンの価格は9日現在111.6円で前月13日の調査に比べて2.8円高く、昨夏から続いた続落傾向が止まり値上がりに転じたことが県企画部の調査で分かった。ハイオクガソリンも2.8円高の123.5円。一方で軽油は1.3円安の103.8円、灯油も18リットルあたり1154.2円で4.5円値下がりした。

県内78店舗を電話による聞き取りで調査。県平均のレギュラーガソリン、ハイオクガソリンはともに前月に比べて3.1円値上がりし、109.9円と121.2円となった。昨年8月以来6カ月ぶりの値上がり。軽油は1.2円安の102円、灯油は8.1円安の1151.3円だった。 -

県の中小企業向け制度資金3月から貸付金利引き下げ

県は中小企業の借り入れ負担を軽減しようと、3月1日から中小企業向け融資制度の貸付金利を一部を除いて0.2%引き下げる。

対象となるのは同日貸付実行分からで、中小企業振興資金、経営健全化支援資金、新事業活性化資金と、一部を除く創業支援資金。経営健全化支援の特別経営安定対策資金は現行2%が1.8%になる。 -

20%のプレミアム商品券1000セットわずか32分で完売

宮田村商工会は9日、額面を20%上乗せするプレミアム商品券を限定発売し、わずか32分で用意した1000セットを完売した。緊急経済対策として村が助成して発行。1000円券12枚を1万円で販売し、村内加盟の91店で利用できるもので「消費が高まり景気浮揚につながれば」と、大きな反響に関係者は期待を寄せた。

同商工会は2005年6月から5%のプレミアム商品券を常時販売しているが、20%上乗せの限定販売が決まった1月以降のわずか1カ月間で利用可能な加盟店が65店から91店に急増。客の要望に後押しされる形で加盟を決めた事業所も多く、なかには水道工事会社や会計事務所なども含まれている。

村産業建設課や商工会は「一般商店に限らず多様なサービスが利用できるようになり、使い勝手が良くなったことも今回消費者の高い人気を集めた一因では」と分析する。

20%プレミアムの商品券は短期間の需要を見込み、使用期限は4月末までに設定。この日、販売会場の村商工会館は早朝から長蛇の列ができ、購入限度額の10万円分を買い求める人も多かった。村外の購入者もいたとみられるが、村の担当者は「商工振興が目的でもあり、村内の商店へ幅広く足を運んでもらう契機になれば」と話した。 -

伊那商工会議所 新年会

伊那商工会議所の会員交流パーティーが2日夜、伊那商工会館で開かれ、会員同士が交流を深めた。

これは、互いの情報交換や親睦を深めようと伊那商工会議所が初めて開いたもので、およそ140人が参加した。

伊那商工会議所の向山公人会頭は、「アメリカの金融危機、円高などで私たちの地域も深刻な事態を迎えている。地元の事業所の皆さんにはこの窮地を乗り切っていただきたい」とあいさつした。

会場には、ローメンやソースかつ丼、手作り餃子などが用意され、会員達は会話をはずませながら料理を味わっていた。

ある出席者は、「会員が集まって交流できることはすごく良い。不況だからこそみんなで力を合わせて頑張っていきたい」と話していた。

伊那商工会議所では、会員になっても交流する機会が少ないことから、今後はイベントを通じて情報交換の場を提供していくことにしている。 -

腰原副知事がユーエスアイを視察、県下最大の太陽光発電をはじめ徹底した環境配慮に関心寄せて

腰原愛正副知事は5日、宮田村のダンボール、金属加工業ユーエスアイ(浦野浩社長)を視察し、県下最大の太陽光発電設備をはじめ環境への配慮が散りばめられた同社工場を見学した。地球的規模の環境問題を企業として真剣にとらえ「二酸化炭素の排出量が世界で一番少ない工場」を目指す同社の取り組み。腰原副知事は「素晴らしいアイデア。我々も見習い、伝えていかなければ」と高い関心を寄せた。

同社は2006年に、太陽光発電設備と断熱効果などを組み合わせて環境に配慮した新工場を建設。さらに既存工場にも太陽光パネルを設置し、現在では500万円ほどの節電となる年間消費電力の25%を太陽光でまかなっている。

この日は、設計に関する基本的なコンセプトを自ら立案して具現化した浦野勇会長と、長矢充功総務部長が副知事を出迎え、工場を案内。太陽光という新エネルギーを採用するだけでなく、社員一人ひとりの意識にも根づく省エネも融合させた先進的な企業風土を紹介した。

施設整備だけで環境配慮が終わらないのが同社の取り組み。切削機械から発生するオイルミストを自社開発の換気システムで回収し、再利用も始めている。「色々とモデル的に取り組み実績も残されている。あとに続く企業がたくさん出てくるように県としても考えていかねば」と腰原副知事は話した。

懇談では、環境変化に伴う有害鳥獣の問題や高山植物への影響などにも話しが及んだ。浦野会長は「できるだけ節約するなどムダを省きながら問題を考え、私たちもさらに取り組んでいきたい」と語った。 -

新春経済講演会

今の不況を乗り切ろうと4日、長野県中小企業団体中央会上伊那支部が「倒産防止」について学ぶ講演会を開いた。

会員など約50人が集まり、事業再生コンサルタントの吉川博文さんを講師に迎えた。

吉川さんは、企業が倒産する理由には▽資産より負債が多くなる「債務超過」▽連続赤字▽資金繰りの悪化竏窒フ3つあることを説明し、3つを別々に整理する必要性を話した。

また、日ごろからリスクを分散させておくことの大切さも説明した。

吉川さんは、「どんなにピンチに陥っても悲観してはいけない。本業を第一に考え、マイペースでやることが大切。本業をおろそかにすると、どんどん悪循環に陥って世の中の流れが見えなくなる」と話していた。

上伊那支部の山田益支部長は、「厳しい状況だが、何とか地域を良くしていきたい」と話していた。 -

県豆腐品評会で上伊那から5点が入賞

第12回長野県豆腐品評会(県、県豆腐商工業協同組合主催)で、上伊那からは5点が入賞。4日に長野市で表彰式が開かれた。

4部門に県内外の30工場、100点の出品があり、上伊那からは7工場16点が参加し、1月15日に公開で審査が行われた。

入賞の上伊那関係ではもめん豆腐(県産大豆100%使用以外)の部で大西豆腐店=伊那市=の地釜とうふが審査長賞。

もめん豆腐(県産大豆100%使用)の部でマスダ宮田とうふ工房=宮田村=の信州宮田こだわりのもめんが全国豆腐油揚協同組合連合会長賞、豆腐工房まめや=伊那市=の木綿かためが県豆腐商工業協同組合理事長賞に輝いた。

その他多様豆腐の部では、みはらしとうふ工房=伊那市=のみはらしおぼろどうふが中部日本豆腐油揚協同組合連合会長賞、有賀屋豆腐店=同=のとろり木綿の味噌まぶしが県豆腐商工業協同組合理事長賞に選ばれた。 -

印刷、メディア業界の展示会PAGE2009に小松総合印刷が出展

3日間の開催期間中のべ7万人近くが訪れる印刷、メディア業界の展示会「PAGE2009」が4日、東京・池袋のサンシャインシティコンペティションセンターTOKYOで開幕し、中央の大手企業にまじって伊那市の小松総合印刷も出展している。コインでこするスクラッチと圧着ダイレクトメール(DM)はがきを組み合わせるなど、多彩な製品バリエーションを紹介。マーケティング理論でひもづけし、段階を追いながら一般消費者を顧客に育てる同社の販促支援事業は会場でも注目を浴びている。

同社は印刷の枠を超え携帯電話やインターネットなどとも連動した販促支援事業に乗り出し、5年ほど前から同展示会に出展。顧客ごとのDMを実現するバリアブル印刷などは最近急激に注目を集め始めており、他社に先行する同社の取り組みに会場を訪れたメディア関係者も熱視線を送っていた。

22回目を迎える今年のPAGEには157社が参加。最終日の6日まで午前10時から午後5時まで開場する。小松総合印刷は展示ホールD(文化会館2階)19番ブースに出展している。。 -

小松総合印刷に大手インキメーカー中国現地法人の技術者が学ぶ

印刷インキ大手DIC(東京)の中国現地法人で色あせに強いUVインキの技術サービスを担当する謝慧明さんが2日、UVをはじめとした高度な印刷技術に加え、コインでこするスクラッチや情報を保護する圧着印刷などのツールを組み合わせて販促支援を展開する伊那市横山の小松総合印刷を訪れた。先進的な日本の特殊印刷技術を学びたいと、謝さんたっての希望で実現したもの。伊那谷発の印刷、販促支援事業は近年、業界内外で高い評価を受けており、小松肇彦社長は「海外からも関心を寄せてもらえるということは、我々がやってきたことが確実に実を結び始めている現れ」と手ごたえを話す。

-

地元こだわり発泡酒「アップルホップ」、飲み比べでグラス傾け

地ビール製造の南信州ビール(駒ヶ根市)は31日、伊那谷産のリンゴ果汁を用いた発泡酒「アップルホップ」の発売を記念して飲み放題で味わう「アップルホップを楽しむ会」を駒ヶ根高原にある同社直営レストラン味わい工房で開いた。ビール通の愛好家や発泡酒づくりに関わった生産農家など約70人が参加。箕輪町産の「シナノスイート」を用いた初回製造分と、飯島町、駒ヶ根市産の「王林」を原料とした2次製造分の飲み比べも楽しみ、地元産果実にこだわった新たな製品の完成を祝った。

生産履歴を情報開示して安全面にも配慮しながら、製造ロットごとに旬の品種を選択するアップルホップ。品種ごとの味の違いも楽しめる新製品として12月から発売を開始し、初回製造の1000リットルはほぼ完売。1月中旬から出荷している2次分も好調で、3月からは「ふじ」が楽しめる。

この日の会場でもシナノスイートと王林の飲み比べができ、両手にグラスを持ちながら味の違いを楽しむ参加者の姿も。宮田村の女性2人組は「王林は飲んですぐに甘みを感じるが、シナノスイートはじわじわと後になって甘さが来る」「思っていたよりさっぱりしていて女性も飲みやすい。飲み比べができるのもいいですね」とグラスを傾けた。

同社は大手ビールメーカーなどとは一線を画すフルーツ王国伊那谷ならではの製品開発を今後も進める考え。竹平考輝醸造所長は「価格だけではない安全安心など消費者は付加価値を求めている」と話した。 -

上伊那求人倍率0.69倍に

上伊那地域の12月の有効求人倍率は、11月の0.87倍を0.18ポイント下回る0.69倍となっていることがわかった。これは、5年6ヶ月ぶりの0.6倍台となる。

30日、伊那合同庁舎で開かれた上伊那地域経済情報交換会で伊那公共校今日職業安定所が報告したもので、非正規労働者の解雇、雇い止めなどにより、求職者が飛躍的に増加する状況になっているという。

また、外国人、特にブラジル人の求職者が増加しているという。

情報交換会は、不況が進む中、情報の共有を図り、連携して各種支援策を展開しようと開かれた。

県や市町村、金融機関など38機関が参加し、現状での取り組み状況について意見を交わした。

八十二銀行伊那支店は「原材料価格の沈静化はプラス要因として挙げられるが、受注の減少の影響は、それをはるかにしのいでおり、資金繰りが急激に悪化している様子がうかがえる」と報告した。 -

厳しい実情次々と経済情報交換会で各機関が現状報告、12月の有効求人倍率は0.69倍に

急激な景気悪化を受けて県や上伊那地域の市町村、商工団体、金融などの38機関は30日、経済情報交換会を県伊那合同庁舎で開いた。伊那公共職業安定所はこの日発表された上伊那管内12月の有効求人倍率が0.69倍になったと報告。前月よりもさらに0.18ポイントも落ち込み雇用情勢のさらなる悪化が鮮明になったが、出席者からは受注減により雇用面でも極限状態にある零細企業への支援拡充などを求める意見もあがった。各種商談会に積極的に参加するなど、厳しい状況のなかにあっても情報収集を怠らず受注機会を設けていくことが不可欠といった声もあった。

各機関が現況や対応状況を報告。希望退職を行ったが今後は肩たたきをしてでも人員整理を行おうと予定している企業があることや、仕事現場に行くガソリン代さえない零細企業の悲鳴にも似た相談内容なども情報として寄せられた。

派遣社員の削減により管内のアパート入居率が急落し、アパート経営者に大打撃を与えているといった報告もあり、今回の不況が地域社会全体に大きな影を落していることも改めて浮き彫りになった。

宮坂正巳上伊那地方事務所長は「上伊那の景気回復を図るには各機関の連携が不可欠」と呼びかけ、今後も情報を収集するなかで対策につなげていきたい考えを示した。 -

食と健康の産業観光プロジェクトが養命酒を視察、意見交換

上伊那の食品、飲料を製造する18社が参加する食と健康の産業観光プロジェクトは28日、工場見学の先駆者で近年は心と体の健康がテーマの「健康の森」として見学施設の充実を図り広く敷地内を一般開放している駒ヶ根市の養命酒製造駒ヶ根工場を訪れた。先進企業の取り組みにふれるなかで意見交換。工場見学だけでなく、周辺の自然環境を存分にいかして癒しや感動を与えるさまざまな仕掛けに、出席した経営者からは「お客様を満足させることを常に感じて実践されている。学ぶことが多い」などの声が聞かれた。

1972(昭和47)年の開設と同時に一般見学者を受け入れてきた駒ヶ根工場。大森勉副工場長は「当初は養命酒を知ってもらい、商品のイメージアップを図るために工場見学を始めた。しかし、時代が変わり今は地域にも貢献しリピーターになってもらうことが大切。見学だけでなくプラスアルファの要素を考え、3年前に健康の森を立ち上げた」と概要を話した。

健康の森グループリーダーの関森雅裕さんは「すばらしい空気と森林に囲まれた環境の中で養命酒が作られていることを伝えようと、施設を点在させ敷地内を歩いてもらうようにゾーン分けもおこなった」と説明。

一方で「養命酒は年配の方にご愛飲されているイメージがあるが、健康の森ではそれを裏切るような企画展開も考えた」と語り、スイーツが楽しめるおしゃれなカフェや酒蔵を改装した記念館で行う各種体験講座などを設けたことにより、「家族連れやカップルの来場者が増えた」と続けた。

意見交換で、工場見学に意欲を持っている菓子製造業の経営者は「おもてなしのスタンスが随所にみられる」と感心しきり。「自然を保護しながら事業をやっていることがすばらしい」といった声もあった。

関森さんは、自然と密接した立地関係ならではの苦労にもふれ「従業員にも理解してもらわないとこのような環境でやっていくのは難しい。私たちは20年後、さらに50年後に本来の森の機能に戻していくような考えでやっています」と話した。

同プロジェクトは県の呼びかけによる上伊那地域観光戦略会議の分科会として、昨年末から本格的に始動。食品産業と観光の融合のあり方を探っており、前回も先進企業視察として伊那食品工業で意見交換を行った。

事務局の上伊那地方事務所商工観光課は「できる所から始めていくことが大切では。今回の養命酒さんの取り組みでも、従業員が敷地内の環境整備を徹底していることなど勉強になった」と話した。次回は来月23日に県の担当職員を招いて景観の学習を深める。 -

伊那谷産フルーツ発泡酒「アップルホップ」を楽しむ会31日に

地ビール製造の南信州ビール(駒ヶ根市)は31日午後6時から、伊那谷産のリンゴ果汁を用いた発泡酒「アップルホップ」の発売を記念して飲み放題で存分に味わうパーティー「アップルホップを楽しむ会」を駒ヶ根高原にある同社直営レストラン味わい工房(駒ヶ根ファームス2階)で開く。

参加費は男性3500円、女性3千円の事前予約制で、先着70人限定。アップルホップほか、同社製ビールの飲み放題で、おつまみ中心のビュッフェスタイルで味わう。

アップルホップは12月に発売を開始。地元産果実にこだわった製品づくりの第一弾としてリンゴ果汁を使ったもので、「シナノスイート」を用いた初回製造分はほぼ完売と好評だ。

先日からは「王林」を用いた2次分の出荷が始まっており、パーティーでは2つの品種の味わいを飲み比べることもできる。

「王林はシナノスイートに比べて酸味が弱く、甘みが強い。明らかな品種の差が発泡酒でも楽しめるはず」と、生産を手がける同ビール駒ケ岳醸造所(宮田村)の竹平考輝所長。

パーティーではアップルホップにあう料理も用意され、抽選会などもある。送迎バスもJR駒ヶ根駅から運行(要確認)。問い合わせ、申し込みは同醸造所0265・85・5777、味わい工房0265・81・7722まで。 -

宮田村で8社が人員整理予定、村商工会アンケート調査結果を緊急経済雇用対策会議に報告

急激な景気悪化に伴い宮田村内の事業所の44%が半年前に比べて売上げ(受注)額が大幅に減少し、8社は近いうちに人員整理の予定があることが27日、同村商工会がまとめたアンケート調査で分かった。特に製造業の72%は大幅に受注額が減少と回答。同日開いた村の緊急経済・雇用対策会議で報告したが、雇用人員規模について19社が過剰感を抱えている状況なども明らかになり「この状態が半年続けば存亡の危機に関わる」と出席した地元金融機関からも厳しい声が聞かれた。

調査は村内265事業所を対象に今月14日から23日の間に実施し、78社が回答した。

そのうち特に不況のあおりを受けている製造業では人員規模について38%が「過剰」と答え、「やや過剰」とした29%を加えると7割近くが何らかの形で雇用に不安感を持っていることが明らかに。今後半年の見通しも48%がさらに大幅に受注額が減少すると悲観的で、アンケートでは金融支援、地元業者への受発注機会拡大などとともに「精神的なダメージなどに対する対策とケアの検討を」といった声も寄せられた。

会議では「大きなニュースにはなっていないが建設業でも今年になってやめた事業所がいくつかある」などの報告もあり、金融機関は「多くの製造業が2月のメドも立っておらず、回復の兆しがない」「2、3月にかけて資金的行き詰まりも出てくる所もあるのでは」など現状を分析。売上げが大幅に減るなかで、将来の事業継続をみこしてトータル的な支援が必要になっていると説明した。

村は早急に専門知識を持った対策相談員を設置する考えを示し、きめ細かな対応をしていきたいと話した。 -

女性の活躍支援・トップセミナー2月17日に

県は2月17日午後1時半から、「女性の活躍支援・トップセミナー」を飯田市追手町の県飯田合同庁舎講堂で開く。企業の経営者や人事労務担当者らが対象。女性の能力発揮のための取り組みである「ポジティブアクション」「ワークライフバランス」について理解を深め、重要な企業戦略でもある性別の区別なく意欲と能力を発揮できる職場づくりの推進を図る。

講師は財団法人社会経済生産本部の北浦正行事務局次長。入場無料で2月10日まで参加者を受け付けている。申し込み、問い合わせは下伊那地方事務所地域政策課県民生活係0265・53・0402、県庁人権・男女共同参画課男女共同参画係026・235・7102まで。

262/(木)